|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Frau Klattermann und ihre Tochter Angela weilten bereits acht Tage in der Oberförsterei. Obwohl Angela an den meisten tollen Streichen Steffys nicht teilnahm, hatte sich doch eine starke Zuneigung zwischen den beiden jungen Mädchen entwickelt. Bruder Karl meinte allerdings, daß Angela zu zimperlich sei, aber Steffy behauptete, man werde sich die Kusine schon erziehen. Wirklich hatte sich Angela auch schon an einigen übermütigen Forschungsreisen durch den Wald beteiligt, und die beiden Mädchen hatten manchen Spaß gehabt.

»Sie wird schon langsam werden,« sprach an solchen Abenden Steffy mit dem Brustton der Ueberzeugung zu Bruder Karl.

Am meisten freute sich Frau Professor Klattermann über ihre Tochter. Ihr war Angela stets zu ernst und still gewesen. Jetzt schallte das fröhliche Lachen der Tochter gar häufig durch das Haus, und da Steffy ständig den Anlaß dazu gab, war die Professorin ihrer Nichte von Herzen dankbar, daß es jener gelang, die stille Angela so anzuregen. Wenn dann die Professorin mit ihrer Schwester Agnes über Steffy sprach, wenn erstere die Nichte über alle Maßen lobte, dann lächelte die Oberförsterin ein wenig sorgenvoll.

»Ich wollte, Steffy hätte mehr von deiner Angela an sich.«

»Aber nicht doch,« wehrte die Professorin. »Dein lebenssprühendes Mädel ist ja der reine Sonnenschein.«

»Wenn du alle ihre tollen Streiche wüßtest, Minna, würdest du nicht so lobend von Steffy reden. Gewiß, sie ist ein gutes, harmloses Kind, aber für ihr Alter müßte sie gesetzter sein.«

Aber die Professorin verteidigte die Nichte auf das leidenschaftlichste, und so kam es auch, daß Steffy in ihr eine warme Fürsprecherin bei all ihren tollen Streichen fand.

An einem schönen Nachmittag forderte der Oberförster seine Familienangehörigen und Gäste auf, gemeinsam mit ihm zum Jagdschloß hinüberzurudern, er wollte dort noch einmal nach dem Rechten sehen, da in den nächsten Tagen der kleine Besitz verkauft würde. Die alte Baronin von Brenken sei wegen des Verkaufs bereits in Unterhandlung getreten, und der Reflektant würde schon übermorgen erwartet, um sich den Bau anzusehen.

Steffy geriet bei dieser Nachricht fast außer sich. Das war denn doch eine Unverschämtheit. Dieses Jagdschloß hatte sie immer als ihr Eigentum betrachtet. In dem kleinen Garten tollte sie seit Jahren umher, auf der Terrasse saß sie stundenlang; und jetzt wollte so ein Fremder kommen und das Jagdschloß kaufen. Ihr Aerger machte sich in entrüsteten Ausrufen Luft.

»Das geht doch aber nicht, Väterchen, wenn der Käufer kommt, so sage ihm, er möchte sich wo anders ankaufen.«

Auch Karl empörte sich. »Sag' ihm doch, daß in dem Schloß die weiße Frau umgeht. Dann fürchtet er sich vielleicht.«

»Er darf einfach nicht kaufen,« erklärte Steffy kurz, »und wenn er es kauft, wird er es bald wieder verkaufen. Ich weiß schon, wie ich ihn ärgern werde. Weißt du was, Karl?« wandte sie sich an den Bruder. »Wir fahren dann jeden Nachmittag mit dem Kahn auf den See, du bellst wie ein Hund, ich miaue wie eine Katze, und du, Angela, nimmst zwei Topfdeckel aus der Küche und schlägst dazu den Takt. Wenn wir das an jedem Nachmittag mehrere Stunden lang machen, wird er sicherlich bald wieder ausziehen.«

»Das glaube ich auch,« meinte der Oberförster; »denn der neue Besitzer soll ein Gelehrter sein, der Bücher schreibt und viel Ruhe braucht.«

»Um so besser,« meinte Steffy trocken, »wir werden ihm das Schlößchen schon verekeln.«

Die gemeinsame Besichtigung des kleinen Baues war vorgenommen worden, es zeigte sich, daß das Mobiliar doch noch in brauchbarem Zustande war; ein neuer Besitzer konnte also ohne große Schwierigkeiten seine Wohnung dort aufschlagen. Steffy war den ganzen Tag über leicht verstimmt, sie hatte schon jetzt einen heftigen Zorn auf den Eindringling. Obwohl Karl ihr heimlich allerlei zutuschelte, kam doch die alte fröhliche Stimmung heute nicht mehr über sie. Sie belegte den neuen Käufer mit wenig schmeichelhaften Ausdrücken, so daß sich die Mutter schließlich veranlaßt sah, ihrer heftig erregten Tochter einen ernsten Verweis zu erteilen.

Während des nächsten Tages hatte man das Jagdschloß schon wieder vergessen. Steffy hatte bereits ein neues Objekt für ihre tollen Streiche. In dem Bureau der Oberförsterei arbeitete ein junger Forsteleve, der einen äußerst hochmütigen Eindruck machte. Diesen jungen Mann hatte sich Steffy für ihre Neckereien ausersehen. Bald band sie die Aermel seines Mantels mit Stricken zu, so daß er beim Heimgehen nicht in den Mantel hinein konnte, dann wieder stopfte sie seinen Jägerhut voll Stroh, so daß er ihn vor dem Aufsetzen erst ausräumen mußte. Ein anderes Mal nahm sie sich den Mantel des Forsteleven auf ihr Zimmer und nähte jeden Aermel an der Seite des Mantels fest. Sie rief nach Angela, und gemeinsam beobachteten die beiden jungen Mädchen die verzweifelten Versuche des jungen Mannes, in den Mantel hineinzukommen. Die sonst so stille Angela hatte ein so köstliches Vergnügen daran, daß sie selbst am kommenden Tage den Mantel in Steffys Zimmer brachte, damit man wieder etwas unternähme.

»Wollen wir ihm Schnecken in die Taschen stecken?«

Angela lachte hell auf, dann huschten die beiden Mädchen davon, und nicht lange darauf hing der Mantel wieder fein säuberlich im Flur, während einige Dutzend Schnecken versuchten, sich aus den tiefen Manteltaschen herauszuschlängeln.

Mitten in dieses übermütige Treiben hinein aber kam die Kunde: das Jagdschloß ist verkauft, der neue Besitzer zieht bereits morgen ein. Steffy war außer sich. Der Mann mußte verjagt werden. Am Abend erzählte dann der Vater Genaueres. Der Gelehrte, Rodrigo Alzadore mit Namen, brachte sich sogar einen Diener mit, einen Mohren. Verheiratet war er nicht, er hatte sich das Jagdschloß gekauft, um in aller Ruhe seine Forschungen, die ihn in alle Erdteile geführt hatten, in Büchern niederzulegen.

»Er ist jahrelang bei den Indianern gewesen, kennt deren Sitten und Gebräuche genau, hat sich an der Erschließung des Kongo-Gebietes beteiligt, er war sogar bei den Eskimos. Kurzum, er hat fast die ganze Welt gesehen und scheint mir ein recht interessanter Mann zu sein. Ich denke, wenn wir mit ihm bekannt werden, könnten wir manchen schönen Abend zusammen verleben.«

»Ich will den alten Indianer erst gar nicht kennen lernen,« ergriff Steffy vorlaut das Wort. »Warum haben ihn denn die Menschenfresser nicht aufgefressen!«

»Steffy,« verwies die Mutter, »was sind das nun wieder für Reden!«

»Ich kann ihn eben jetzt schon nicht leiden,« beharrte das junge Mädchen, »warum nimmt er mir das Jagdschloß weg! Es wird doch in der weiten Welt noch viele andere Häuser geben, in denen er ungestört arbeiten kann. Warum kommt er gerade hierher?«

Am liebsten hätte sie geweint. Angela hatte herzliches Mitleid mit der Kusine. Sie überlegte, wie sie ihr wohl helfen könnte. Steffy selbst kam ihr dabei zu Hilfe. Als die beiden Mädchen am Abend Arm in Arm durch den Garten schleuderten, fing Steffy wieder an:

»Man müßte ihm einen Empfang bereiten, daß er gleich wieder einpackt und davongeht.«

»Vielleicht kann man ihm erzählen, daß es in dem kleinen Schloß umgeht,« entgegnete Angela. »Er wird zwar nicht recht glauben, aber – –«

»Ich hab's!« rief jetzt Steffy mit lautem Jauchzen. »Wir werden dem Manne beweisen, daß es wirklich in dem Schlößchen spukt.«

Verständnislos blickte Angela die Kusine an.

»Ich spiele selbst die weiße Frau. Ich habe dir doch erzählt, daß Karl schon einmal eine Bauernfrau mit einem Bettlaken erschreckt hat. Was meinst du, wenn ich mir die Haare auflöse, ein Bettlaken überwerfe und so bei Mondenschein aus einmal vor ihn trete. Ob er dann nicht doch das Gruseln kriegt?«

Angela lachte. »Er wird aber an die weiße Frau nicht glauben. Er wird den Spuk näher untersuchen, er wird dich am Ende gar festhalten, und was dann?«

»Oh, ich werde ihn schon gruselig machen. Du mußt mir dabei natürlich helfen. Du mußt dich im Garten verstecken und von Zeit zu Zeit »Wehe, wehe!« rufen. Du sollst mal sehen, dann bekommt er sicherlich Angst.«

Aber obwohl Steffy der Kusine diesen Plan in allen Einzelheiten schilderte, erschien es Angela doch nicht ratsam, den Spuk auszuführen.

»Na, wenn du Angst hast,« entgegnete Steffy geringschätzig, »so werde ich schon andere Hilfstruppen finden. Jedenfalls darf sich der alte Indianer nicht in dem Jagdschlosse festsetzen.«

Zu Angela ließ sie in der folgenden Zeit nichts mehr von ihrem Plan verlauten. Dafür aber hatte sie viele geheimnisvolle Unterredungen mit Bruder Karl und Robert. Man mußte sich beeilen, denn die Ankunft des Fremden war schon für morgen nachmittag gemeldet.

Am nächsten Tage waren auch Steffy, Karl und Robert vom Mittagessen an unsichtbar. Vergeblich forschte die Oberförsterin nach, wo die Kinder wohl geblieben seien, doch niemand konnte ihr darüber Bescheid geben.

Die drei Verbündeten hatten sich bereits auf den Weg gemacht. Sie wußten, daß der Vater dem Fremden selbst die Schlüssel aushändigen wollte und den Gast am Nachmittag im Jagdschlosse erwartete. Das war also nicht die rechte Zeit, um zu geistern. Aber man traf während des Nachmittags alle Vorbereitungen und kehrte am Abend pünktlich zum Essen heim. Auch der Oberförster hatte sich wieder eingefunden und erzählte von dem neuen Nachbar, der einen durchaus günstigen Eindruck auf ihn gemacht habe. Das Interesse in der ganzen Uhde'schen Familie war natürlich ein äußerst reges, jeder wollte wissen, wie der neue Bewohner aussähe, wie alt er sei, und der Oberförster beantwortete alle diese Fragen, so gut er vermochte.

»Etwas ausländisches hat er allerdings an sich. Auch seine Kleidung ist eigentümlich. Er trägt hohe gelbe Stiefel und eine weite lose Bluse und großen Schlapphut. Sein schwarzer Bart hängt ihm bis auf die Brust herab, und seine dunklen Augen blitzen wie ein paar schwarze Diamanten. Ein recht interessanter Mann, das muß ich sagen. Zur Bedienung hat er sich einen Neger mitgebracht, sonst wird niemand das kleine Haus bewohnen. Seine zahlreichen Kisten und Koffer sind noch unterwegs, er will in aller Ruhe hier arbeiten.«

»Ich kann ihn mir schon vorstellen,« meinte Steffy. »Er wird wie ein Indianerhäuptling aussehen. Kann er denn überhaupt deutsch reden?«

»Ein bißchen schwerfällig klingt seine Sprache allerdings,« entgegnete der Oberförster, »aber das kommt wohl daher, daß sich Herr Alzadore in den letzten Jahren ständig im Auslande aufgehalten hat.«

»Trägt er auch einen Kopfschmuck mit bunten Federn?«

Die anderen Anwesenden lachten. »Davon habe ich nun gerade nichts gesehen,« entgegnete der Vater belustigt.

»Ja, ja, er wird ihn noch in eine der Kisten verpackt haben.«

Das Abendessen ging schnell vorüber, manch geheimnisvolles Zeichen wurde zwischen Steffy und Karl gewechselt. Als man dann vom Tische aufstand, eilten die drei Jüngsten rasch davon. Man ging hinab zum See, löste den Kahn, und während Steffy unter der Bank ein größeres Bündel Sachen hervorzog und in den Kahn legte, ruderte Karl hinüber zum jenseitigen Ufer.

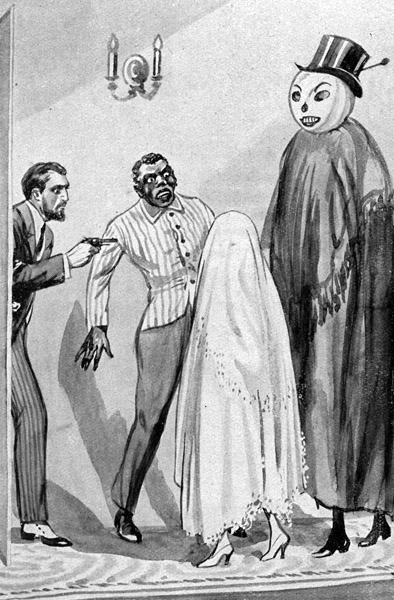

Die große Stunde war da, jetzt hieß es, den Angriff wagen. Möglichst geräuschlos legte man am gegenüberliegenden Ufer, unterhalb des Jagdschlößchens an. Dann kletterten die drei aus dem Kahn und suchten sich hinter einem Gebüsch zu verbergen. Dort begann sogleich die Toilette. Steffy löste die Haare, schöne lange blonde Haare, und band sich dann malerisch das Bettuch an den Schultern zusammen und raffte es mit einem weißen Bande in der Taille. Ueber das Haar warf sie ein Stück Tüllgardine, da sie eines weißen Schleiers nicht hatte habhaft werden können. Sie sah ganz reizend aus in dieser Verkleidung, und Bruder Karl meinte bewundernd, sie sei die echte, rechte weiße Frau.

Nun kam Karl an die Reihe. Ein großer ausgehöhlter Kürbis zeigte sich, in den man eine schrecklich aussehende Grimasse hineingeschnitten hatte. Ein brennendes Licht im Innern sollte dem Ungeheuer das nötige grausige Aussehen verleihen. Auf den Kopf des Kürbis kam der alte Zylinderhut, der mit mehreren Hutnadeln festgesteckt wurde. Der Kürbis wurde auf eine Stange gespießt und bekam dann seinen Mantel um, eine dunkelrote Sammetportiere, die die Oberförsterskinder einfach vom Fenster des Schlafzimmers abgemacht hatten. Als Rock diente ein dunkles Tuch. Das wurde Karl um den Hals gebunden. Er trug die Stange mit Kürbis und Mantel in den Händen, und so war das Ungeheuer ein Riese an Gestalt. Für Robert war keine Maskerade vorgesehen. Er sollte inzwischen im Garten oder im Hausflur Schmiere stehen. War dann alles geglückt, dann fiel ihm die Rolle zu, in möglichst schaurigen Tönen seine Weherufe erschallen zu lassen. –

Es war bedauerlich, daß es noch immer hell war, dadurch wirkte der schauerliche Spuk nicht genug. Aber immerhin, Angst konnte man vor den beiden Gestalten schon haben. Noch einmal lachten sich die drei nach Herzenslust aus, dann wurde Robert vorgeschickt, um das Terrain zu untersuchen.

Es dauerte auch gar nicht lange, da kam er zurück und meldete erfreut, daß ein Mann mit einem langen schwarzen Barte sich in dem Eckzimmer befände und die vorhandene Bibliothek einer Durchsicht unterziehe.

»Er steht vor dem Schrank, den Rücken nach der Tür. Das Zimmer ist, weil eckig gebaut, ziemlich dunkel. Wir haben Glück. Der andere, der Schwarze, steht in der Küche und beguckt sich Töpfe und Teller.«

»Auf, ans Werk,« befahl Steffy, und der Zug setzte sich in Bewegung. Vorn Robert, dann die weiße Frau und zuletzt der Kürbisriese. Ganz behutsam, Schritt für Schritt, ging man vor. An der Haustür machte man Halt.

Steffy wandte sich an die Brüder. »Wäre es nicht bester, wir guckten erst mal durch das Fenster des Eckzimmers und zeigten uns?«

»Ja,« stimmte ihr Karl bei. »Du, als weiße Frau, mußt so vorüberhuschen. Ich kann nicht so schnell laufen, denn der alte Lumpen um die Beine stört mich. Außerdem ist auch die Stange ziemlich schwer.«

Gesagt, getan. Die beiden Brüder blieben an der Tür stehen. Steffy ging um das Haus herum, bis an das Fenster des sogenannten Arbeitszimmers. Neugierig betrachtete sie den Mann, dann pochte sie mit den Fingern leise an die Scheibe. Der neue Besitzer drehte sich um, und jetzt sah Steffy sein gelbliches, von einem schwarzen Bart umrahmtes Gesicht. Nur mit Mühe verbiß sie sich das Lachen. Dann beschrieb sie mit drohend erhobenem Zeigefinger einige rätselhaften Figuren in der Lust. Ruhig musterte Alzadore die weiße Gestalt, dann trat er ans Fenster und öffnete es. Im Nu war Steffy um die Hausecke verschwunden. Alzadore schüttelte den Kopf, schaute nach rechts und links, bemerkte aber nichts. Da rief er nach seinem Diener und gab ihm in spanischer Sprache den Auftrag, er möge einmal hinausgehen, um nachzusehen, ob jemand da sei. Der Neger verschwand und begab sich in den Hausflur; aber just in dem Augenblick wurde auch schon von außen die Haustür langsam geöffnet, und allen voran trat Steffy über die Schwelle. Hinter ihr schritt Karl. Als der Neger die riesige Gestalt erblickte, als er hinaufschaute zu dem Kürbiskopfe, da sträubten sich seine Haare vor Entsetzen, seine schlotternde Gestalt wich zurück, und dann brüllte er los wie ein wildes Tier. Das machte Steffy Mut. Sie eilte dem Aengstlichen nach, den kleinen Korridor entlang und blieb erst stehen, als der schwarze Diener die Tür zum Zimmer seines Herrn aufriß und mit verzerrten Gesichtszügen hineinstürmte und atemlos hervorstieß:

»Der böse Geist!«

Steffy hörte den Ausruf und hielt es jetzt doch für ratsam, wieder rückwärts zu gehen; aber Karl wollte nicht. Er hatte Mühe, in dem nicht allzu hohen Hausflur seine volle Größe zur Geltung zu bringen. Er wollte sich den Spaß, auch den Indianer zu erschrecken, durchaus nicht entgehen lassen. Als sich Alzadore jetzt zur Tür begab, um nachzusehen, was seinen Diener so erschreckt hatte, prallte er fast mit Karl zusammen. Im allerersten Augenblicke wich er doch zurück. Im Hausflur herrschte schon ziemliche Dunkelheit, und so wirkten die feurigen Augen und der breite Mund geradezu gespenstisch. Da aber Alzadore nicht der Mann war, der sich fürchtete, so blieb er einfach vor dem Geist stehen und fragte:

Aus der Tiefe des Hausflures tönte es schaurig:

»Wehe, wehe!«

Der Diener stand in einer Ecke, ängstlich zusammengedrückt, hatte das Gesicht gegen die Wand gedreht und zitterte heftig. Karl aber stand unbeweglich.

»Wollen Sie mir nun endlich sagen, was das alles zu bedeuten hat,« nahm Alzadore das Wort. »Sie werden doch nicht glauben, daß ich diesen Mummenschanz nicht durchschaue.«

Jetzt hielt es Steffy für ratsam, dem bedrängten Bruder zu Hilfe zu kommen. Die weiße Frau erschien, ihr Finger hob sich drohend gegen Alzadore. Da griff der Gelehrte in seine Brusttasche, und im nächsten Augenblick hatte er einen Revolver hervorgezogen.

»Hinaus, oder ich schieße!«

Da kam Leben in Karl und Steffy. Mit einem Aufschrei huschte das junge Mädchen davon. Karl aber warf die lange Stange zu Boden, mit Gepolter kollerte der Kürbis in das Zimmer hinein, der rote Mantel lag ebenfalls auf der Erde, und Karl, der jetzt aller Maskerade entkleidet mit bloßem Kopf und dem um den Hals gebundenen Tuche dastand, nahm schleunigst Reißaus. Im Galopp ging es durch den Garten, und erst als die drei Geschwister wieder hinter der Hecke angekommen waren, atmeten sie erleichtert auf. In den ersten Minuten schwiegen alle drei, das Herz schlug ihnen doch zu heftig in der Brust. Dann aber fürchteten sie auch, das bärtige Scheusal könne ihnen nachspüren, könne seine Drohung des Erschießens wahrmachen, und so verhielten sie sich mäuschenstill. Jetzt erst bemerkten sie das Fehlen des roten Vorhanges. Das war ein neuer Schreck. Die Vorhänge waren noch tadellos, und die Mutter mußte schon morgen den Verlust entdecken. Was sollte man sagen? Zaghaft begann Steffy:

»Weißt du, Robertchen, du hast ja dem alten Indianer nichts getan. Du gehst ins Haus und bittest sehr höflich, er möge dir den roten Vorhang herausgeben.«

Da aber kam sie schlecht an. Der Bruder brauste heftig auf. »Meinst du, ich werde mich für eure Dummheiten totschießen lassen? Hole dir den Vorhang nur ruhig allein zurück.«

»Du bist ein Feigling!« zürnte Steffy.

»Bist du etwa mutig?« gab Robert gereizt zurück. »Du bist davongelaufen, ehe der Spaß richtig losging.«

Steffy zuckte verächtlich die Achseln und wandte sich an Karl. »Ohne den Vorhang dürfen wir nicht heimkommen. Du hast ihn hingeworfen, nun hole ihn auch wieder.«

»Das fällt mir gar nicht ein,« polterte Karl. »Mich hat er erkannt. Ich stand ja vor ihm ohne jede Larve vor dem Gesicht. Der Vorhang ist aus deinem Zimmer, hole ihn dir, wenn du ihn wieder haben willst.«

»Wirst du den Vorhang sogleich holen! Ich bin eure ältere Schwester, und ihr habt mir zu gehorchen!«

Da lachten die beiden Brüder ihr dreist ins Gesicht. »Gar nichts hast du uns zu sagen,« und als Steffy jetzt noch zorniger wurde, liefen sie einfach davon.

Während das junge Mädchen noch überlegte, auf welche Weise sie wieder in den Besitz des roten Vorhanges käme, hörte sie leichten Ruderschlag und sah, wie die beiden Brüder im Kahn davonfuhren. Das war denn doch der Höhepunkt. Jetzt ließ man sie hier im Gebüsch als weiße Frau sitzen, denn ihre Kleider lagen im Kahn. Laut rufen wollte sie nicht, denn sie fürchtete, sie könne Alzadore dadurch herbeilocken. Immer weiter entfernte sich der Kahn, und voller Wut traten dem jungen Mädchen die Tränen in die Augen. Was sollte sie nun hier anfangen? Es blieb ihr nichts weiter übrig, als zu Fuß heimzukehren und um den ganzen See herumzugehen. Der Weg war aber weit, und die Eltern würden sich gewiß ängstigen, denn vor zehn Uhr konnte sie nicht daheim sein. Und dann in dem Aufzuge! Wenn sie irgend jemandem begegnete, wie sollte sich dieser ihr Aussehen erklären? Zwar flocht sie die offenen Haare wieder zu zwei Zöpfen zusammen, aber das Bettlaken konnte sie nicht ablegen, denn was sollte man von ihr denken, wenn man sie im Unterrock einherkommen sah? Aber die Brüder, die sollten es bekommen! Nie wieder würde sie mit dem Karl und dem Robert gut werden. Feindschaft für ewige Zeiten!

Wenn sie nur den roten Vorhang hätte! Ach was, sie schickte morgen die Magd ins Schlößchen, die mußte irgend etwas Unklares erzählen und fragen, ob nicht aus Versehen ein roter Vorhang dort sei.

Nicht erst lange überlegen, schnell auf den Weg, denn die Zeit drängte.

Sie kannte jeden Pfad. Der Weg durch den Wald verursachte ihr keine Furcht, mutig schritt sie vorwärts. Als sie um eine Wegbiegung kam, sah sie in der ungewissen Dämmerung eine männliche Gestalt auf sich zukommen. Sie erschrak und wollte sich scheu in die Büsche schlagen, aber der Näherkommende hatte sie bereits bemerkt ... Auch er blieb stehen und rief laut: »Wer da?«

Steffy schwieg verängstigt. Aber als der Unbekannte jetzt sogar Miene machte, ihr zu folgen, da streckte sie ihm flehend die Hände entgegen:

»Lasten Sie mich, ich tue Ihnen ja nichts. Ich gehe nur spazieren.«

»Das kann jeder sagen,« nahm der andere das Wort. »Kommen Sie sogleich mal aus dem Gebüsch hervor.«

Zögernd folgte Steffy dem Befehl, aber im nächsten Augenblick brach ein lautes Lachen von den Lippen des Mannes. »Sie sind es, Fräulein Uhde. Was machen Sie denn jetzt noch im Walde und in dem Aufzuge?«

Auch Steffy fiel ein Stein vom Herzen. In dem Fremden erkannte sie den Hegemeister Dorndorf, einen alten Beamten ihres Vaters. Ein klein wenig schämte sie sich doch vor ihm, denn sie wußte nicht, wie sie ihm diese Maskerade erklären sollte.

»Ach, Herr Hegemeister, ich wollte mir nur einen kleinen Spaß machen. Nun will ich aber schnell heimgehen.«

Der Forstbeamte lachte noch immer. »Kann mir schon denken, Fräulein Steffy, was Sie wollten. Sie haben wohl ein bißchen die weiße Frau gespielt? Nun verstehe ich auch, daß die Leute mir so häufig sagen, sie hätten es im Jagdschloß umgehen hören.«

»Sie dürfen mich nicht verraten, Herr Hegemeister,« bat Steffy, und lachend versprach der Hegemeister, ihr Geheimnis zu hüten. Er begleitete sie noch ein ganzes Stück des Weges, und mit herzlichem Dank verabschiedete sich Steffy, als die Oberförsterei in Sicht kam.

Auch die beiden Brüder waren eben erst heimgekommen. Sie hatten, als sie in der Mitte des Sees ankamen, doch heftige Gewissensbisse bekommen und waren zurückgerudert, um Steffy zu holen. Da man sie hinter dem Buschwerk nicht fand, suchten beide Brüder behutsam den Garten ab, aber ohne Erfolg. Da war ihnen doch sehr bange geworden; mit hängenden Köpfen begaben sie sich heim und fragten die Magd, ob Steffy schon daheim sei. Aber die Magd konnte nur berichten, daß auch die Eltern bereits in Sorge seien. Von Steffy sei nichts zu sehen. So liefen die Brüder angstvoll vor der Oberförsterei auf und ab, und als sie jetzt die Schwester kommen sahen, stürzten sie ihr entgegen. Steffy aber musterte die Brüder nur mit einem verächtlichen Blick.

»Ihr Feiglinge!« Das war alles, was sie ihnen entgegenschleuderte. Da sagten die Brüder gar nichts mehr und gingen davon. Auf der Treppe stieß Steffy mit Angela zusammen.

»Aber Steffy, wie siehst du denn aus?«

»Still, still,« flüsterte Steffy. »Komm mit in mein Zimmer, dort erzähle ich dir alles.«

»Wir haben dich alle so sehr gesucht, wo warst du denn?« –

Steffy erzählte der Kusine alles. Angela mußte laut auflachen, aber Steffy war über die Bosheit der Brüder noch zu sehr verärgert.

»Was mache ich nur mit dem Vorhang? Was soll ich denn der Mutter sagen?«

Angela überlegte. »Wir werden morgen beide gemeinsam hinübergehen und den Vorhang abholen.«

Steffy blickte die Kusine erstaunt an. »Du, das ist ein ganz gefährlicher Kerl, der läuft ständig mit einem Revolver umher.«

»Wenn wir artig zu ihm kommen, kann er uns nicht erschießen. Richtig ist es ja nicht, daß wir den fremden Mann aufsuchen, aber vielleicht ist er gar nicht daheim, und sein schwarzer Diener kann uns den Vorhang aushändigen.«

»Na, wenn du meinst,« versetzte Steffy gedehnt, »sagen dürfen wir davon ja keinem Menschen etwas. Aber so ein Feigling, der Karl! Alles läßt er im Stich. Das hätte ich nie von ihm gedacht.«

Mit vorwurfsvollem Blick empfing die Mutter ihre Tochter. »Es geht wirklich nicht, Steffy, daß du jeden Augenblick davonläufst, ohne uns zu sagen, wo man dich suchen kann. Es kann dir etwas passieren, und niemand weiß, wo du zu finden bist.«

Die Tochter schwieg schuldbewußt, und auch die beiden Brüder sagten nichts. Als sich aber die Blicke von Karl und Steffy trafen, da streckte Steffy dem Bruder kräftig die Zunge heraus.

»Steffy, was ist das für ein Betragen!« sagte die Mutter, die den Vorgang gesehen hatte.

»Er ist ein Feigling,« platzte das junge Mädchen heraus, aber mehr war aus ihr nicht herauszubekommen.

Karl aber schwur der Schwester fürchterliche Rache. Er, als Fünfzehnjähriger, durfte sich eine solche Behandlung von einem Backfisch nicht gefallen lassen. Er würde schon eine Gelegenheit finden, um ihr die herausgestreckte Zunge und die Blamage, öffentlich ein Feigling genannt zu werden, heimzuzahlen. Er zog Bruder Robert ins Vertrauen, und gemeinsam sannen die beiden, auf welche Weise sie die erlittene Schmach rächen konnten. Das durfte Steffy nicht ungestraft hingehen, es würde sich schon eine Gelegenheit bieten, Revanche zu nehmen.

In der folgenden Nacht schlief Steffy schlecht. Sie bildete sich zwar ein, es käme von dem fehlenden roten Vorhang her, aber das war es wohl nicht. Sie hatte gräßliches Alpdrücken, träumte von einem Ungeheuer mit feurigen Augen. Man erschoß sie viermal nacheinander, und ein Neger, mit dicken roten Lippen, packte sie an der Kehle. Stöhnend wälzte sie sich auf dem Lager hin und her und war froh, als endlich der Morgen heraufdämmerte. Heute würde sie den roten Vorhang zurückholen, dann war alles wieder gut und vergessen.