|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Renaissancestil und der Perückenstil. – Die Architektur. – Die Skulptur. – Die Malerei. – Die Musik. – Die Nationalliteratur. – Novellistik. – Kirchenlied. – Satire. – Das Fastnachtsspiel. – Das polemische Drama. – Die Schulkomödie. – Hanns Sachs. – Das erste deutsche Schauspielhaus. – Die Komödiantenbanden. – Der Hanswurst. – Ausländerei in der Literatur. – Opitz. – Die erste und die zweite schlesische Dichterschule. – Die »galante« Poesie. – Die Kot- und Blut-Tragödie. – Der Roman. – Gottsched. – Fortbildung des Schauspielwesens. – Opernspektakel. – Haupt- und Staatsaktionen. – Hanswurstiaden. – Die Gallomanie. – Die Morgenröte deutscher Dichtung im Aufgang. – Gellert. – Die Schweizer. – Klopstock.

Die in den humanistischen Studien wieder aufgegangene und allseitig erweiterte Kenntnis des klassischen Altertums, welche wir auf sovielen Gebieten des Geisteslebens einflußreich sahen, erstreckte ihre reformistische Tätigkeit auch auf das der Kunst. Vom 15. Jahrhundert an beginnt hier, obzwar die romantischen Typen, wie sie zuletzt sich festgestellt hatten, von einzelnen Künstlern und in einzelnen Ländern noch bis ins folgende hinein festgehalten werden, ein immer mächtiger anschwellender Zug sich fühlbar zu machen, welcher auf die Umkehr aus der Romantik zu dem Realismus der Natur abzielt. Dieser Realismus ist das Hauptmerkmal wie der antiken, so auch der modernen Kunst.

Ihren Anfängen zu begegnen, müssen wir den Blick wiederum Italien zukehren, weil ja hier zuerst mit der vertrauteren Bekanntschaft mit dem Altertum zugleich auch die Einsicht in das Wesen der antiken Kunst erwachte. Die italischen Künstler begannen die Überreste derselben einem sorgfältigen Studium zu unterwerfen und übertrugen dann die Prinzipien und Formen des Antiken auf die Forderungen ihrer eigenen Zeit, deren Bildung ja überhaupt der Klassik zustrebte. So trat in der Architektur an die Stelle des gotischen Spitzbogenstils der griechische Säulenbau und die römische Kuppelform (»Renaissancestil«), während in Skulptur und Malerei der germanische Spiritualismus realistischer Naturwahrheit und blühender Fleischesfreudigkeit weichen mußte. Italien raffte seine ganze Produktionskraft noch einmal zusammen und brachte eine Reihe von Meistern der bildenden Künste hervor, die mit unsterblichen Zügen ihre Namen in das Buch der Schönheit eingeschrieben haben: Brunelleschi, Michelozzi, Alberti, Bramante, Sansovino, Palladio, Deila Quercia, Ghiberti, Donatello, Cellini, da Vinci, Michelangelo, Correggio, Raffael, Tizian und viele andere. Aber auch der Norden wollte an der Wiedererweckung der Künste seinen ehrenvollen Anteil haben, und frühe schon im 15. Jahrhundert eröffnete die berühmte Künstlerfamilie van Eyck (Hubert, Johann und Margaretha van Eyck) in Flandern jene neue Richtung in der Malerei, welche im 16. und 17. Jahrhundert durch die Meister der brabantischen und der holländischen Schule so herrliche Werke hervorbrachte.

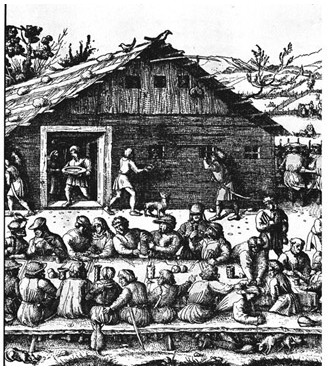

Nr. 221 Gravelot, Ein Fest.

Es ist unstreitig eine der besten Eigenschaften des Reformationszeitalters gewesen, daß es die Völker Europas in einen viel lebhafteren Verkehr untereinander setzte, als ein solcher im Mittelalter stattgefunden hatte. Die Vermehrung der materiellen Verkehrsmittel förderte auch den Ideenaustausch. Immer mehr kam das Reisen als Bildungsmittel in Aufnahme, wie für die Vornehmen und Gelehrten, so auch für die Künstler, die sich der beengenden Bande des Handwerks entledigten und eine freiere und selbständigere Stellung im Leben einnahmen. Es hing dies aufs genaueste mit dem Streben nach persönlicher Freiheit zusammen, welches die Jugendperiode des Protestantismus überall deutlich durchblicken ließ und wodurch sie sich von dem Mittelalter mit seiner korporativen Verbrauchung des Individuums scharf unterschied. Freilich ließ es dann die individuelle Vereinzelung der modernen Zeit nicht mehr zu so großartig massenhaften Kunstwerken kommen, wie die mittelalterlichen Bauhütten sie in Deutschland geschaffen haben; allein für die Einbuße des Massenhaften in der Kunst entschädigte die Befreiung derselben von der romantischen Konvenienz, ihre Rückkehr zur einzig gesunden Quelle alles künstlerischen Schaffens, zur Natur, und ihr Vorschritt zum allseitigen Studium des Naturorganismus.

Nr. 222. Gravelot, Gesellschaft im Freien.

Nr. 223. Vornehme Frau.

Nr. 224. Meister der Sibylle, Die Sibylle und Kaiser Augustus.

|

|

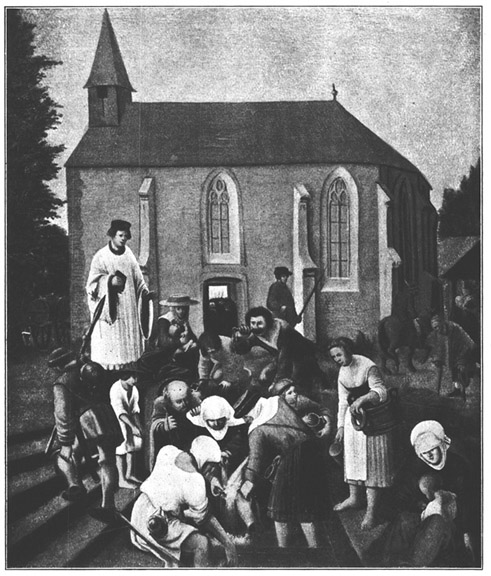

Nr. 225. Daniel Hopfer, Die bauernkirchweih

Nr. 226. M. Zasinger, Aristoteles und Phyllis.

Nr. 227. Die Kaiserin Blanca Maria.

Nr. 228. Gravelot, Der Kavalier.

In der deutschen Architektur sehen wir den Renaissancestil um die Mitte des 16. Jahrhunderts zuerst mit künstlerischer Sicherheit auftreten und sich an Werken erproben wie das Belvedere auf dem Prager Hradschin, der Otto-Heinrichsbau auf der östlichen Seite des Heidelberger Schlosses und die Martinsburg in Mainz. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts erbaute Elias Holl das Augsburger, Karl Holzschuher das Nürnberger Rathaus im italischen Stil, in welchem auf der Grenzscheide des 17. und 18. Jahrhunderts Nehrung und Bodt das Berliner Zeughaus anfingen und vollendeten und Andreas Schlüter die schönsten Teile des dortigen königlichen Schlosses herstellte. Zur gleichen Zeit war Fischer von Erlach als trefflicher Baukünstler in Wien tätig und schuf daselbst den prächtigen Kuppelbau der Karl-Borromäus-Kirche und den Palast des Prinzen Eugen, in Prag den Clam-Gallasschen Palast. Zu denen, welche am spätesten den Renaissancestil noch einigermaßen in seiner Reinheit festhielten, gehörte Knobelsdorf, der Architekt Friedrichs des Großen. Es mischten sich nämlich schon frühe im 17. Jahrhundert dem italischen Stil eine Menge fremdartiger und geradezu barocker Elemente bei, aus denen sich dann bei ihrem Übermächtigwerden später der sogenannte Perückenstil oder Rokokostil bildete, welcher in geschmackloser Einseitigkeit darauf ausging, das Ornament von dem architektonischen Organismus vollständig loszulösen und die Dekoration zur Hauptsache zu machen. Dies hieß das Grundwesen der Architektur ganz und gar verkennen und ihre Aufgabe mit der Aufgabe der Malerei verwechseln. Da kamen dann zopfige Mißgeburten von Bauwerken in Deutschland zur Welt, wie sie der bekannte Dresdener Zwinger recht deutlich veranschaulicht. Wir wollen aber nicht unterlassen, der merkwürdigen Tatsache zu erwähnen, daß gerade zur Zeit, wo der Perückenstil in Blüte kam und mit zerstörerischer Wut gegen die Schöpfungen germanischer Baukunst verfuhr, da und dort in unserem Lande, sowohl in protestantischen als in katholischen Gegenden, bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts hin Kirchen erbaut wurden im mittelalterlich-nationalen Stil, eine Erscheinung, die wir uns vielleicht aus dem Umstände erklären dürfen, daß an solchen Orten die künstlerischen Überlieferungen der Bauhütten sich länger im Ansehen zu erhalten vermochten als anderswo.

Nr. 229. Gravelot, Jagd.

Nr. 230. Holbein, Trachtenbild.

Nr. 231. Holbein, Trachtenbild.

Die Skulptur hielt in Deutschland ihr inniges Bündnis mit der Architektur noch lange fest. Sie blieb auch, wo sie nicht am Äußeren oder im Inneren fürstlicher und patrizischer Bauten dekorativ tätig war, hauptsächlich dem kirchlichen Dienste zugetan und fuhr bis ins 16. Jahrhundert fort, an Sakramentshäuschen, Reliquienschreinen, Chorstühlen und Grabmälern die sinnige Ornamentik des germanischen Stils zu entfalten und die Wände der Tempel mit Reliefdarstellungen zu schmücken. Ein großer Bildhauer dieser Richtung war Adam Kraft († 1507), dessen Hauptwerk die Darstellung der Passion Christi an der Nürnberger Sebalduskirche ist und dem auch das prachtvolle Tabernakel im Ulmer Münster zugeschrieben wird, welches jedoch andere dem Jörg Syrlin zuteilen. Die mitunter ausgezeichnet schönen Grabdenkmäler der Erzbischöfe in den Domen von Mainz und Trier zeigen das allmähliche Eingehen des Renaissancestils in die deutsche Skulptur, bis diese um die Mitte des 16. Jahrhunderts befähigt war, so lebensvolle plastische Kunstwerke zu schaffen, wie sie z. B. die Karmeliterkirche zu Boppard in dem Grabmal eines Herrn von Eltz und seiner Frau und der Kölner Dom in den Epitaphien der Erzbischöfe Adolf und Anton von Schauenburg aufzuweisen haben. Die Bildschnitzerei in Holz und Elfenbein wurde fortwährend eifrig betrieben und zwar, wie auch in die deutsche Goldschmiedekunst die italisch dekorativen Formen nur langsam Eingang fanden, noch lange mit Festhaltung der germanischen Typen. In der deutschen Bronzeskulptur wurde ein großer Vorschritt erreicht durch die Arbeiten der Nürnberger Künstlerfamilie Vischer, deren bedeutendstes Mitglied Peter Vischer († 1529) in vielen seiner Werke, namentlich in seinem berühmten Sebaldusgrab in der gleichnamigen Kirche seiner Vaterstadt, den gelungenen Versuch machte, das antike Element mit dem nationalen geistvoll und harmonisch zu verschmelzen. Wie auch in der Skulptur die Zopfigkeit einriß, können die späteren der schon erwähnten Grabmonumente im Mainzer Dom in ihrer stufenweisen Ausartung ins Barocke zeigen.

Nr. 232. Holbein, Trachtenbild.

Nr. 233. M. Schongauer, Kluge Jungfrau.

Nr. 234. M. Schongauer, Törichte Jungfrau.

Die deutsche Malerei holte sich ihre Anregungen zunächst von der flandrischen Schule, und wir finden auf der Grenzscheide des 15. und 16. Jahrhunderts in Niederdeutschland, insbesondere in Köln und Münster, Malerschulen vor, welche die religiöse, hauptsächlich auf Fertigung von Altarbildern ausgehende Malerei ganz im Sinne der Eycks, van der Meerens und Hemlings pflegten. Johann von Kalkar, Bartholomäus de Bruyn, Jarenus von Soest stehen unter den Meistern dieser Schulen voran. In den Bildern der beiden Münsterschen Maler Ludger und Hermann Zum Ring machte sich schon die italische Manier bemerklich. In den oberdeutschen Gegenden (Schwaben, Elsaß, Schweiz) nahm die Malerei, obzwar nicht minder durch die niederländische angeregt, schon frühe einen Anlauf zu selbständigerer Entwicklung und wußte mit liebevoller Beachtung der Naturwahrheit Zartheit und Grazie zu verbinden. Einer der ältesten, ein von der flandrischen Manier noch gar nicht berührter Meister in Schwaben war Lukas Moser, in dessen Fußstapfen Martin Schongauer trat. Die erhöhte Teilnahme der Nation an den Schöpfungen einheimischer Malerei geht schon aus der rasch steigenden Zahl der Meister hervor. In Augsburg waren im Sinne der neuen realistisch-naturwahren Kunstrichtung tätig Hans Holbein der Großvater und Hans Holbein der ältere, in Ulm Bartholomäus Zeitblom, Hans Schühlein und Martin Schaffner, in Freiburg im Breisgau Hans Grien, zu Bern in der Schweiz Nikolaus Manuel. Mit diesen genialen Vorgängern Matthias Grünewald standen die drei großen deutschen Meister des 16. Jahrhunderts: Hans Holbein der jüngere (1498-1554), Albrecht Dürer (1471-1528) und Lukas Cranach (1472-1553). Neben der Wand- und Tafelmalerei wurde in dieser Periode auch die Glasmalerei noch immer häufig gepflegt und zu einem hohen Grade technischer Vollendung gebracht durch Veit Hirschvogel, Hans Wild und andere Meister. Die prächtigsten Schöpfungen dieser Kunstgattung finden sich in den Nürnberger Sebaldus- und Lorenz-Kirchen, im Chor des Ulmer Münsters und im nördlichen Seitenschiffe des Kölner Doms. Dem künstlerischen Bedürfnisse der Massen kam zur Reformationszeit der Holzschnitt und der Kupferstich entgegen, welche nicht allein den Schönheitssinn in größeren Kreisen weckten und nährten, sondern auch die gegenseitige Förderung der Künstler selbst höchst bedeutsam vermittelten. Der Holzschnitt nahm seinen Ursprung und fand seine fleißigste Ausbildung in Deutschland. Die Erfindung des Kupferstiches schreibt man gewöhnlich dem florentinischen Goldschmied Maso Finiguerra zu; doch wurde er, von Meistern wie Dürer und Cranach zur Hand genommen, bei uns schon frühzeitig zu hoher Kunstvollendung gebracht. Während des 17. Jahrhunderts taten sich besonders Wenzel Hollar und mehrere Mitglieder der Familie Merian in der Kupferstecherei hervor, und gleichzeitig erfand Ludwig von Siegen die sogenannte Schwarzkunst (geschabte Manier). Im übrigen konnte sich zu dieser Zeit die deutsche Malerkunst höchstens einiger Vorschritte in der Technik rühmen.

Nr. 235. M. Schongauer, Kluge Jungfrau.

Nr. 236 M. Schongauer, Törichte Jungfrau.

Nr. 237. Eisen, Gelage.

Nr. 239. Gravelot, Der schlafende Klostergärtner

Nr. 240. Gravelot, Reiherbeize.

Die reformistische Bewegung des 16. Jahrhunderts, welche alle Kräfte des Gemütes in ihren Tiefen aufregte, brachte dem deutschen Volke auch seine hohe Begabung für Musik zuerst zu klarem Bewußtsein. Bisher war, abgesehen vom Volksgesang, die musikalische Ausbildung der Deutschen wesentlich von fremden Mustern abhängig gewesen. Nun aber erwuchs an der Hand des protestantischen Kirchenliedes, welches Luther mit Wort und Melodie so mächtig förderte, der deutsche vielstimmige Choral, das durch und durch nationale Produkt einer begeisterten, ihre tiefste Sehnsucht vor Gott ausströmenden Zeit. Komponisten oder, wie man sie damals nannte, Kantoreiregenten von Talent, z. B. Johannes Walter und Ludwig Senfl, gaben dem Choral seine kunstmäßigere Form als Motette. Neben der Vokalmusik wurde aber auch die Instrumentalmusik durch Vervielfältigung und bessere Konstruktion der Instrumente – Nürnberg stand in diesem Zweige des Gewerbefleißes der Heimat und der Fremde voran – geschmeidiger, reicher und vielgestaltiger. Um das Jahr 1535 schon gesellte sich zu den damals üblichen Blasinstrumenten (Trommeten, Zinken, verschiedenen Pfeifensorten, Krummhörnern, Rauschpfeifen, d. i. Posaunen, Pumharte) das Fagott, und die verschiedenen Saiteninstrumente wurden durch passendere Vorrichtungen für die Stimmung sämtlich verbessert. Aus den Trompetergenossenschaften, welche bei festlichen Anlässen »aufbliesen«, bildeten sich stehende fürstliche Kapellen heraus, deren Stellung um so gesicherter ward, als die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus Italien gekommene Oper an den deutschen Höfen freundlichste Aufnahme fand. Als erste Oper wurde die durch Opitz verdeutschte, von Schütz komponierte »Daphne« 1627 zu Torgau aufgeführt. Das welsche Opernwesen mit seiner alles Maß und Ziel überschreitenden Spektakelei, seiner geist- und zuchtlosen Ballettspringerei, mit seiner abscheulichen Kastratenwirtschaft – welche Infamie ins 16. Jahrhundert zurückreicht und, charakteristisch genug, in der Kapelle des »Statthalters Christi« in Rom am längsten gewährt hat – ja, das welsche Opernwesen mit seiner die widerhaarigsten Elemente zusammenflickenden Unnatur und gemeinsinnlichen Überreizung von Auge und Ohr wurde rasch von schlimmstem Einfluß auf das deutsche Drama, wie auf die deutsche Musik. Die letztere verließ den naturgemäßen Weg ihrer Entwicklung, wie er durch die protestantische Kirchenmusik vorgezeichnet war, und selbst so begabte Opernkomponisten wie Reinhard Kayser (1673-1739), der über 100 Opern setzte, je eine für 50 Taler, Johann Adolf Hasse (1699-1783) und Karl Heinrich Graun (1701-1759), mußten, wenn sie an den entnationalisierten Höfen gefallen wollten, bis tief ins 18. Jahrhundert hinein dem sinnlichleichten italischen Stile huldigen, obzwar der letztgenannte Tondichter durch sein Oratorium »Der Tod Jesu« zeigte, was er im gediegenen Nationalstile zu leisten vermochte. Sein etwas älterer Zeitgenosse Johann Sebastian Bach (geb. 1685 zu Eisenach, gest. 1750 zu Leipzig) brachte aber die deutsche Musik inmitten ihrer Ausartung wieder zu vollen Ehren, indem er seinen Orgelkompositionen und Orchesterstücken als genialer Beherrscher des in majestätischen Fugen einherflutenden deutschen Tonstromes auftrat. Die ernstere, religiös gestimmte Tonkunst hat sich in der ebenfalls aus Italien gekommenen Gattung des Oratoriums ein prächtigdramatisches Organ zubereitet, und dieses Organs bediente sich sofort mit höchster Meisterschaft der große Bach, vor allem in seiner »Matthäus-Passion«, wo der musikalische Genius unseres Landes zum ersten Male in der Vollkraft seiner Schöpfungsmächtigkeit sich offenbarte, dem Erhabenen das Anmutige harmonisch gesellend. Mit Bach wetteiferte in Tonschöpfungen ernst-erhabenen Stils sein Zeitgenosse Georg Friedrich Händel (geb. 1684 zu Halle, gest. 1759 zu London), indem er seine großartigen Kantaten und Oratorien (Alexanderfest, Messias, Samson, Makkabäus ) schrieb, welche der deutschen Musik unter einem stammverwandten Volke unvergängliche Triumphe verschafften und in heilsamster Weise auf die musikalische Kultur des Vaterlandes zurückwirkten. Wie im 18. und 19. Jahrhundert durch Hiller das Liederspiel (die Operette) bei uns eingeführt, durch Benda das Melodram ausgebildet, wie durch das große Viergestirn Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven die deutsche Musik vollendet und durch ihre Nachfolger nach allen Seiten hin bereichert wurde, werden wir im dritten Buche beleuchten.

Nr. 242. Spielkarte.

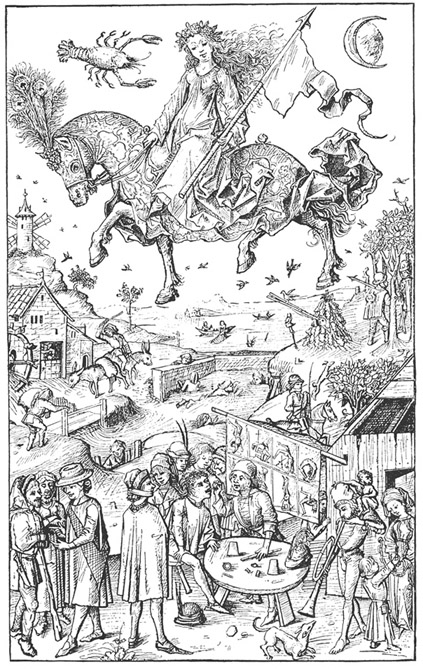

Nr. 241. Prozession des Unglaubens.

Nr. 242. Hans Burgkmair, Schach- und Mühlespiele.

Und nun müssen wir, nahe am Ende des zweiten Drittels unseres Weges angelangt, unsere Führerin, die Nationalliteratur, welche als treue Wegweiserin bisher uns zur Seite gegangen, dem geneigten Leser noch zu näherer Bekanntschaft vorführen.

Im 15. Jahrhundert hatten sich die Elemente der Ritterdichtung allmählich zu unbelebtem Formalismus verflacht oder waren zu roher Schwankhaftigkeit ausgeartet. Was Spruchdichter und Wappensänger wie Heinrich der Teichner, Peter Suchenwirt und Michael Beheim damals in Wiederkäuung der Ritterromantik vorbrachten, zeugte nur von der zerfahrenen Stimmung einer dem Bankbruch zueilenden Zeit, und daß aus dem Meistergesange keine neuen Anregungen sich ergeben wollten, haben wir bereits früher gesehen. An die Abstufung des höfischen und volksmäßigen Heldengedichtes zum Volksbuch in Prosa knüpften sich die Anfänge der deutschen Novellistik, auf welche orientalische und mittelalterliche Anekdotensammlungen (»Geschichte der sieben weisen Meister«, »Gesta Romanorum«), dann der spanische Amadisroman und die italischen Novellisten einwirkten. Wir bemerken dies deutlich an den Übersetzungsarbeiten eines Niklaus von Wyle, welcher des Aeneas Silvius Roman »Euryalus und Lukretia« 1462 verdeutschte, eines Albrecht von Eyb und eines Heinrich Steinhöwel. Die Bemühungen dieser Männer waren durch den Humanismus angeregt, der ja, wie wir sahen und wie noch spät der unglückliche Nikodemus Frischlin (1547-90) zeigte, durch Aufnahme des volksmäßig-deutschen Elementes in seine lateinische Schriftstellerei die Nationalliteratur wenigstens mittelbar förderte. Aber alle Gattungen derselben forderten, um wieder frisch aufleben zu können, neue Stoffe und Ziele. Die Reformation gab sie ihnen, und sie gab ihnen zugleich in der durch Luthers Bibelübersetzung herrlich verjüngten und bereicherten Sprache eine Form, die mit der ganzen Tatkraft der Jugend die Materien der Zeit zu bewältigen und zu verarbeiten unternahm.

Grundton des deutschen Geisteslebens und demnach auch der Literatur war und blieb lange der religiös-protestantische, dem, eben weil er ein protestantischer, die starke Beimischung satirischer Didaktik wohl anstand. Die weltlichen Töne des Volksliedes wurden in dieser Zeit, wo sie sich nicht an die Tagesgeschichte anklammerten, überstimmt durch den religiösen, welchen Luther mit so starker Bruststimme angeschlagen hatte und der in einer Reihe von Kirchenliederdichtern (Zwingli, Jonas, Albertus, Speratus, Heermann, Ringwaldt, Rist, Nikolai, Dach, Rinckart [»Nun danket alle Gott!«], Albert, Neumark u. a. m.) fortklang und durch Paul Gerhardt (1606-76) seine Vollendung fand (»O Haupt voll Blut und Wunden« – »Befiehl du deine Wege!«). Indessen schlug schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts der lutherische Bibelton des Kirchenliedes in die französierende Kunstdichtung um, wie die Lobwassersche Psalmenübersetzung beweist. Das religiöse Lied bot sich dem Zeitbewußtsein als unmittelbarste Ausdrucksform dar und wurde daher auch von katholischer Seite in Pflege genommen. Ebenfalls nicht ohne Erfolg. Die Lieder und Betrachtungen des Bekämpfers der Hexenbrände Friedrich von Spee (1595-1635, »Trutz-Nachtigall«) und des pantheistischen Mystikers Johann Scheffler (Angelus Silesius, 1624-77, »Verliebte Psyche«, »Cherubinischer Wandersmann«) sind dessen Zeugnisse. Ebenso wie sich das Kirchenlied aus dem reformistischen Geist entwickelte, entsprang aus demselben die verständige, zur bittersten Satire sich steigernde Kritik der bestehenden Verhältnisse. Wie Erasmus, Hutten und andere Humanisten in dieser Richtung gewirkt, wie am Schlusse des 15. Jahrhunderts das satirisch umgefärbte Tierepos vom Fuchs Reineke bedeutungsvoll seine Wiedererscheinung vollzog, ist früheren Ortes erzählt worden. Am deutlichsten veranschaulicht den Übergang von der mittelalterlichen Lehrdichtung zur satirischen Polemik der Reformationszeit das »Narrenschiff« des Sebastian Brant (1458-1521) aus Straßburg, eine Dichtung, in welcher alle Stände im Sinne der volksmäßig-humanistischen Opposition durchgehechelt wurden. An Brant lehnten sich Thomas Murner mit seinen satirischen Pamphleten (»Narrenbeschwörung«, »Schelmenzunft« u. a.) und die oppositionellen Fabulisten Waldis und Alberus, während der spätere Tierepiker Rollenhagen († 1609) mit seinem »Froschmäuseler« auf den Reineke Fuchs zurückwies. Der vielseitigste Autor jener Tage war unstreitig Johann Fischart aus Mainz († 1589?), das größte satirische Genie, welches Deutschland je besessen, ein rastloser Parteigänger der Reformation, einer der originellsten Worteschöpfer und Sprachvirtuosen. Obgleich eine ganze Reihe seiner Werke, die so recht den publizistischen Charakter der damaligen Literaturperiode verraten, bekannt ist, kann man seine Tätigkeit in ihrem ganzen Umfange noch nicht übersehen. Allein so viel ist sicher, daß nie ein aufmerksamerer Wächter auf der Zinne seiner Zeit gestanden und nie einer zum Handhaben des satirischen Bogens und der polemischen Keule jeden Augenblick so bereit war wie Fischart. Er nennt die Mißbräuche des religiösen und sozialen Lebens von damals »sternamhimmelige und sandammeerige«, aber soviel es deren auch sein mochten, keiner ist seinem Scharfblicke, keiner der Waffe seiner in den groteskesten Witzsprüngen einhersetzenden, die »göttliche Grobheit« zu ihrer klassischen Form erhebenden Satire entgangen, nur einen ausgenommen – freilich eine höchst bedauerliche Ausnahme – der Hexenprozeß nämlich, zu dessen Gunsten er sogar mehrmals die Feder ergriff, ein Beweis, daß auch der gewaltigste Geist nicht in allem und jedem über seine Zeit sich zu erheben vermag.

Nr. 244. Eisen, Fasten und Beten.

Nr. 245. M. Ficinus, Spieler im Wirtshaus.

Nr. 247. Gravelot, Die Neuvermählten.

Am Ende des 15. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des folgenden sehen wir die deutsche Opposition aller literarischen Formen mit Eifer sich bemächtigen. Es kann daher nicht auffallen, daß sie ihr Augenmerk auch auf die dramatischen Darstellungen richtete, wie sie namentlich in den Städten gang und gäbe waren, und aus dem Volksschauspiel ein weiteres Gefäß der reformistischen Polemik machte. Das kirchliche »Mysterium« und die allegorische »Moralität« hatte sich schon zu Anfang des 15. Jahrhunderts die Aufnahme weltlicher Elemente gefallen lassen müssen, und aus diesen erwuchs unter der Pflege der reichsstädtischen »Schembartläufer« allmählich das von der Kirche völlig unabhängige Fastnachtspiel, volksmäßig in seinen Anfängen, in seinen Stoffen, in seiner Durchführung und in seiner späteren literarischen Gestaltung. Es waren die Fastnachtspiele anfangs nichts als auf derbe Handgreiflichkeiten hinauslaufende, aus dem Stegreif dramatisierte Karnevalsspäße, aus dem bürgerlichen Alltagsleben gegriffen, ihre Prügelsuppen mit furchtbaren Zoten würzend. So erscheint das weltliche Volksdrama, dessen Lieblingssitz Nürnberg war, noch in den rohen literarischen Formen, in welchen Hans Rosenblüt (genannt der Schnepperer, d. h. Zotenreißer oder Barbier?) und seine Zeitgenossen Hans Folz und Peter Probst die flüchtigen Fastnachtscherze festzuhalten versuchten. Schon um 1480 machte sich aber ein überraschend scharfes Element religiöser Opposition im deutschen Volksdrama bemerkbar; denn um diese Zeit entstand ja das Mysterienspiel »Von Fraw Jutten, welche Bapst zu Rhom gewesen vnd aus jhrem bäpstlichen Scrinio pectoris ein Kindlein zeuget.« Ein Geistlicher namens Theodor Schernbergk soll dieses polemische Schauspiel verfaßt haben, in welchem die Sage von der Päpstin Johanna wohlgefällig zum Nachteile des römischen Stuhles ausgebeutet ist. Mit einer Energie ohnegleichen wurde dieser dreißig Jahre nachher angegriffen in den Fastnachtspielen des Berner Bürgers Niklaus Manuel (1484-1530). Mehr im sozialen Sinne behandelte das Fastnachtspiel der treffliche Hans Sachs (1494-1576), jener Nürnberger Schuster, der zur Ehre deutscher Nation nicht bei seinen Leisten geblieben ist. Der außerordentlichen Fruchtbarkeit dieses Mannes, welche der eines Lope gleichkommt, erwähnen wir nur nebenbei (in den 34 eigenhändig von ihm geschriebenen Folianten seiner Werke finden sich 4275 Meistergesänge, 208 »frölicher Komedi und trawriger Tragedi«, 1492 Schwanke und Fabeln, 73 Kriegs-, Kirchen- und »Bul«-Lieder, zusammen 6048 Dichtungen). Ihm ist alles, was seine Zeit und ihn selber bewegte, zum Gedichte geworden. Mit tiefem Gemüt und milder Besonnenheit hat er alles erfaßt, was nur immer seine Zeitgenossen belehren, erfreuen, anregen konnte. Daher läßt sich auch die Vielerleiheit seiner Formen, in welchen er das ganze Register der damaligen poetischen Gattungen erschöpfte, so ungezwungen auf die Einheit des reformatorischen Gedankens zurückführen. Wie wenige hat er verstanden, Maß zu halten, und in einer Zeit, wo alles dem Grobianus opferte, führte er eine sogar nach unseren geläuterten Begriffen keusche Feder. Unter seinen Fastnachtspielen treten namentlich zwei, »Das heiße

Eisen« und »Das Narrenschneiden«, als dramatisch-belebt und schalkhaftlaunig hervor. Am unfreiwilligsten stand ihm die Muse im tragischen Fache bei. In seinen sogenannten »Tragedi« stehen die Figuren hölzern unbelebt nebeneinander. Dagegen hat er, weil er hier so recht aus seinem bürgerlichen Sinne herausdichtete, durch seine dramatische Behandlung der sozialen Zustände von damals einen wesentlichen Vorschritt des Volksschauspiels erzielt und seinem Nachfolger Jakob Ayrer († 1618) den Weg angedeutet, welcher diesen allmählich zur Entwerfung einer dramatischen Intrige und zur Schürzung und Lösung dramatischer Verwicklungen führte.

Nr. 246. Meckenem, Kartenspieler.

Nr. 247. Burgkmair, Tanzreigen.

Die Arbeiten dieser Männer für die Bühne trugen in Verbindung mit dem zwischen Protestanten und Katholiken, Lutheranern und Kalvinisten vielfach nach Manuels Art dramatisch fortgeführten Kampfe, ferner in Verbindung mit den auf Universitäten und philologischen Schulen in Nachahmung des Plautus und Terenz aufgeführten »Schulkomödien« sehr viel zur Hebung des Theaterwesens bei. Bis jetzt hatte man auf öffentlicher Straße gespielt oder, wie bei den Mysterien, die Bühne zu bestimmten Darstellungen aufgeschlagen: nun aber wurde durch die Zunft der Meistersänger im Jahre 1550 zu Nürnberg das erste deutsche Schauspielhaus erbaut. Augsburg und andere Städte folgten bald nach. Die Einrichtung dieser Häuser war freilich noch sehr primitiv. Sie mögen von Dekorationen und anderem szenischen Apparat anfänglich soviel wie nichts besessen haben und hatten keine Vorhänge zum Verschlusse der Bühne. Nur diese war bedacht, weswegen die Vornehmen sich herausnahmen, zu beiden Seiten der Vorderbühne selbst Platz zu nehmen, eine die Aktion störende Unsitte, welche auch dann noch lange andauerte, als die Theater vollständige Dächer erhalten hatten. Für Beleuchtung brauchte man vorerst auch nicht zu sorgen, denn man spielte nur bei Tage. Auf das Kostüm wurde aber bald einige Sorgfalt verwendet. Die Frauenrollen spielten noch immer Knaben. Die Schulkomödien hatten durch Luthers Begünstigung an Beliebtheit unter den Protestanten gewonnen. Der Reformator war überhaupt dem Komödienwesen nicht abgeneigt, indem er dafür hielt, daß »Christen die Komödien nicht ganz und gar fliehen sollen, darum, daß bisweilen grobe Zoten und Buhlereien darin vorkommen, die man doch um derselben willen auch die Bibel nicht dürfte lesen«. In Wien förderte der Schulmeister Schmelzle die Schulkomödie, indem er ihr die Gunst des Hofes gewann. Im Norden von Deutschland aber ging eine Vermischung des Schuldramas mit dem volksmäßigen vor sich, indem die Geistlichen und Schulmänner ihre biblischen Stücke durch Gesellschaften von Bürgern, Studenten und Schülern zur Aufführung brachten. Die theatralische Technik gewann an Umfang, Vielseitigkeit und Glanz durch die gleich zu Anfang der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch in Deutschland aufkommenden Jesuitenspiele. Die klugen Väter von der Gesellschaft Jesu wußten den Reiz, welchen die Mysterienspiele auf das Volk geübt hatten, gar wohl zu würdigen und für ihre Zwecke auszubeuten, und vermöge der kosmopolitischen Stellung ihres Ordens war ihnen Gelegenheit gegeben, von allwärtsher, namentlich aus Spanien, dramatische Erfindungen und theatralischen Prunk auf ihre Schulbühnen in Deutschland zu leiten. Immerhin aber war das deutsche Schauspielwesen nur noch bloßer Dilettantismus, bis es gegen das Ende des Reformationsjahrhunderts hin von Berufsschauspielern zu weiterer Entwicklung in die Hand genommen wurde. Von solchen Schauspielerbanden, wie sie bis auf unsere Tage herab ein wesentliches Zubehör der modernen Romantik abgegeben haben, treten zunächst die »englischen Komödianten« auf, welche, wie wir jetzt vergewissert worden, wirkliche Engländer gewesen sind, obzwar es doch nur eine ganz unerwiesene Vermutung, daß auch Shakespeare mit einer dieser Wandertruppen unser Land besucht habe. Sie kamen über die Niederlande zu uns und »agierten« in verschiedenen deutschen Städten ihre englischen Stücke. So meldet am Schlusse des 16. Jahrhunderts ein westfälischer Chronist: »Den 26. Novembris 1599 sindt allhir angekommen elven Engeländer, so alle jungi und rasche Gesellen waren, ausgenommen einer, so tzemlichen althers war, der alle Dinge regerede. Dieselben agerden vif Tage vf den rädthuse achter einandern vif verscheiden komedien in ihrer engelscher Sprache.« Durch diese Komödiantenbanden kamen englische und holländische Bühnensitten nach Deutschland, und namentlich führten sie als stehende Figur des Possenreißers den englischen »Clown« und den niederländischen »Pickelhering« bei uns ein. Sie begründeten auch die Komödiantenprofession in Deutschland. Wir finden daher schon 1605 im Dienste des Herzogs Julius von Braunschweig, der selber Fastnachtspiele verfaßte, eine Schauspielerbande, und bald hatte auch der brandenburgische, hessenkasselsche und kursächsische Hof zeitweise eine solche. Die Darstellungen dieser Berufsschauspieler bewegten sich um Blut- und Greuelstücke oder um derbkomische Possen, in welchen jetzt nach Art des englischen Clown und des holländischen Pickelherings der Hauptträger der Komik in der herkömmlichen Maske des Hanswurst (auch Riepel, Schampitasche, Schoßwitz geheißen) erschien. Neben dieser hanswurstig groben Komik lärmten auf der Bühne die beliebten »Mordspektakel« und girrten die aus dem spanischen und italischen Schäferspiel herübergekommenen üppigen Buhlereien, deren Zärtlichkeit mit den possenreißerischen Späßen um den Preis der Schamlosigkeit stritt. Den Kern der Komödiantenbanden, welche von sogenannten Komödiantenmeistern oder Prinzipalen geführt wurden, bildeten Studenten, die ja bei der Verwilderung der Universitäten während des Dreißigjährigen Krieges allen Sorten des Landstörzertums zahlreiche Rekruten lieferten. Unstreitig enthielten diese Truppen Elemente genug zur Bildung eines wahrhaft künstlerischen und nationalen Bühnenwesens; allein es fehlte in Deutschland ein dichterischer Genius, der, wie Shakespeare in England getan, aus solchen Elementen durch die Weihe der Poesie ein Nationaltheater hätte gestalten können.

Nr. 248. Spielkarte.

Nr. 249. L. von Leyden, Musikanten.

Mit der Poesie war es vorerst übel bestellt. Die Kriegsdrangsale, welche Deutschland in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts an den Rand gänzlichen Verderbens brachten, hatten die nationalliterarische Entwicklung unterbrochen. Die Erinnerung an das mittelalterliche einheimische Schriftentum und an das der Reformationsperiode war in der physisch und moralisch herabgekommenen Nation so verwischt, daß Männern, welche während und nach dem Dreißigjährigen Kriege literarisch tätig gewesen sind, die nationale Bildung der Vergangenheit keine Anknüpfungspunkte bot und sie der platten Nachahmung des Fremden, der Ausländerei sich zuwandten, ja zuwenden mußten. Denn es war dies, wie wir an verschiedenen Orten sahen, ein so allgemeiner Zug der Zeit, daß nur ein geistiger Riese ihm hätte widerstehen können. Einen solchen aber besaß Deutschland damals nicht. Männer, denen doch ein vaterländischer Sinn nicht abgesprochen werden kann, wie Georg Rudolf Weckherlin (1584-1651), wußten daher nichts Besseres zu tun, als die Reiser fremder Literatur in Deutschland zu pflanzen, indem sie in einer ungefügen Sprache romanische Formen (Oden, Eklogen, Sonette, Alexandriner usf.) nachahmten. Und das war, gegenüber der gelehrten lateinischen Dichterei, welche ohne allen Zusammenhang mit dem nationalen Leben in der Luft hing, schon ein Verdienst. Weckherlins und anderer literarische Versuche fanden einen Rückhalt an den Kulturbestrebungen einzelner vornehmer Kreise und an den von diesen ausgegangenen Sprachgesellschaften (s. o. Kap. 5), die wegen ihrer Bemühungen für Reinigung und Schätzung der gleich arg entstellten als gering geschätzten Muttersprache jedem Deutschen achtungswert sein müssen, ob sie auch viele Lächerlichkeiten in Umlauf gesetzt und namentlich durch ihre Ernennung armseliger Mittelmäßigkeiten zu dichterischen »Pfalzgräfen« der unberechtigtsten Eitelkeit Vorschub geleistet haben. Zugleich trat dann in Martin Opitz aus Bunzlau (1597-1639) in Schlesien ein Literat auf, welcher die Bildungstendenzen der Zeit in sich vereinigte und sie, nach Maßgabe seines Könnens, zu einem Ziele führte. Es gehörte ein so verständiger und gleichermaßen geschmeidiger Mann dazu, in der grenzenlosen Verwirrung jener Tage das Banner deutscher Sprache und Bildung mit einiger Aussicht auf Erfolg aufzupflanzen, umsomehr, da Opitz von überwältigendem und fortreißendem Dichtergenie kein Äderchen besaß. Daß man ihn nicht mit Unrecht den Vater der neudeutschen Dichtkunst nennen darf, verdankt er seinen einsichtigen theoretischen Bemühungen, durch welche wenigstens die Möglichkeit eröffnet wurde, die Nationalliteratur über die elende Pritschmeisterei zu erheben, in welche sie versunken war. Er sah sich bei den Alten, bei den Franzosen, Spaniern, Italienern und Holländern fleißig nach guten Mustern um und abstrahierte daraus seine ästhetische Theorie, welche er in dem »Buch von der deutschen Poeterey« 1624 veröffentlichte. Er zeigt sich darin vom tiefsten Respekt vor den auswärtigen Literaturen erfüllt, hält es nahezu für unmöglich, daß die Deutschen befähigt wären, höhere Gattungen, wie z. B. das heroische Gedicht, zu pflegen, setzt das Wesen der Dichtkunst in die Didaktik, weil die Poesie, indem sie ergötze, zugleich bekehren müsse, empfiehlt demnach insbesondere die lehrhafte, daneben die lyrische nach den Mustern der Ronsardschen Schule und die Idyllik nach den Vorbildern der spanischen und italischen und gibt die nötige Anleitung zur Anfertigung solcher Dichtwerke. Durch diese Poetik und durch seine Lehrgedichte (Zlatna Vielgut, Trostgedicht in den Widerwärtigkeiten des Kriegs), seine Eklogen, Sonette, Madrigale, Liebeslieder und poetischen Übersetzungen ist er, obgleich durchgehends nur ein trockener Reflexionspoet, von außerordentlichem Einfluß auf seine Zeitgenossen geworden. Korrektheit wurde nun das Feldgeschrei der Poeten, unbedingtes Anschmiegen an ausländische Muster unumgängliche Forderung des guten Geschmackes, und es begann der eintönige Hundetrab des französischen Alexandriners.

Nr. 250. Meckenem, Harfen- und Lautenspiel.

Nr. 251. Meckenem, Gesang und Lautenspiel.

Opitz' Theorie wurde von seinen Anhängern, die man als die erste schlesische Dichterschule zu bezeichnen pflegt, eifrigst verbreitet, und nach Anleitung dieser Theorie hat man dann weithin in Deutschland Gedichte »verfertiget«. Wir haben jedoch keine Lust, diesen ganzen Literaturplunder hier aufzustören; es ist genug, wenn wir sagen, daß in die didaktische und satirische Nüchternheit hier und da ein volksmäßiger Liederton ( Dachs »Ännchen von Tharau«) oder ein die »alamodischen« Torheiten volksmäßig strafendes Zornwort (die plattdeutschen Satiren Laurembergs) oder auch ein tüchtiges Epigramm (die geistvollen und formkräftigen »Sinngedichte« des ebenso gescheiten als warmherzigen und freimütigen Patrioten Friedrich von Logau, 1604-55 oder 56) erfreulich herüberklang, am erfreulichsten die tiefgefühlte, von echter Stimmung zeugende Lyrik des Paul Flemming (1609-1640), der wohl vor Günther der beste deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts war und wie im weltlichen so auch im geistlichen Liede den Preis gewann, aber zu größeren Schöpfungen vorzuschreiten durch einen frühen Tod verhindert wurde. Von Nürnberg aus versuchten die Mitglieder des Pegnitzschäferordens (Klai, Harsdörfer, Birken) eine Reaktion gegen die trockene Opitzsche Verstandespoesie, indem sie und ihre Freunde den süßlich-sinnlichen Ton der italischen Marinisten in Deutschland einzuführen trachteten. Dieser Ton wurde dann von den Mitgliedern der sogenannten zweiten schlesischen Dichterschule aufgenommen und namentlich durch Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1618-79) in seiner bändereichen Lyrik zu den höchsten Noten galanter Abgeschmacktheit gebracht. Aber diese Hoffmannwaldauschen Gedichte sind von bedeutendem sittengeschichtlichen Werte. Denn diese gereimten Zoten zeigen, welche »Galanterie« damals in den feinsten Kreisen umging und welche namenlos schamlose Huldigungen man den deutschen Damen des 17. Jahrhunderts bieten durfte. Eine ernstere Natur war Andreas Gryphius (1616-64), der unter Umständen wohl nicht ein deutscher Shakespeare hätte werden, doch einem solchen den Weg hätte bahnen können. Er gab der neudeutschen Kunstpoesie zuerst ein selbständiges Drama und stellte in seinem »Peter Squenz« die pedantische Bettelpoesie, in seinem »Horribilikribrifax« die soldatische Renommisterei seiner Zeit komödisch-wirksam genug an den Pranger. In seinen mit »Reyen« (Chören) ausgestatteten Trauerspielen huldigte er leider dem verzerrt antiken Stile des Schlächtertragöden Seneca, obgleich es oft scheinen möchte, er habe ein besseres Vorbild gekannt, nämlich den Shakespeare. So hat seine Tragödiendichtung dem deutschen Theater im Grunde gar nichts geholfen. Ebensowenig die Kaspars von Lohenstein (1635-1683), welcher die aufgedonnerte Rhetorik Gryphius' geradezu ins Verrückte steigerte, so daß sein toller Schwulst und Bombast sprichwörtlich geworden sind. Die Personen seiner von Greueln strotzenden Trauerspiele wälzen sich in Kot und Blut, und ihr Verfasser scheint überzeugt gewesen zu sein, die wahre Welt des Tragöden liege zwischen dem Bordell und dem Schindanger. Wie muß es doch trotz aller theologischen »Frömmigkeit« mit der Sittlichkeit einer Zeit beschaffen gewesen sein, in welcher ein Mensch als gefeierter Poet dastand, welcher in seiner »Agrippina« in weitläufigen Szenen die Aufreizung eines Sohnes zur Blutschande durch dessen Mutter vorführte! Gewiß hat er der Moral von damals vollkommen genug getan dadurch, daß er neben seinen Schmutzereien auch »Geistliche Gedanken« und einen »Himmelsschlüssel« reimte. Lohensteins »Liebes- und Lebensgeschichte des heldenmütigen Arminius und seiner durchlauchtigen Thusnelda« darf zwar das Verdienst patriotischer Gesinnung ansprechen, im übrigen aber ist das weitschichtige Buch nur ein sprechendes Beispiel von der unerträglichen Langweiligkeit des Helden- und Schäferromans, wie er damals in Nachahmung der französischen Romane d'Urfées und des Fräuleins Scudéry in Deutschland Mode war.

Nr. 252. Meckenem, Hausorgel.

Von didaktischen Absichten ausgehend und alle möglichen Zutaten, historische, mythologische, pastorale, politische, religiöse, militärische, sagen- und legendenhafte, in einen zähen und süßlichen Brei zusammenrührend, wurde dieser Romanstil zuerst von Dietrich von dem Werder (Diana 1644) gehandhabt, schleppte sich durch Philipp von Zesen (Rosamunda u. a.), Heinrich Buchholz (Herkules und Valiska, Herkuliskus und Herkuladis) und Ulrich von Braunschweig (Aramena u. a.) in vielen dickleibigen Bänden fort, bis endlich Heinrich Anselm von Ziegler und Kliphausen mit seinem Roman »Asiatische Banise oder blutiges doch mutiges Pegu, in historischer und mit dem Mantel einer Helden- und Liebesgeschichte bedeckten Wahrheit beruhend« (1688) das Menschenmögliche in dieser Stelzenromantik leistete. Dem Geschmack an derselben tat aber einigen Eintrag der Schelmen- und Abenteurerroman, der nach dem Vorgange der Spanier Mendoza (Lazarillo) und Quevedo (Gran Tacaños) auch bei uns Eingang fand. Des letztgenannten Ausländers berühmte Sueños hat Hans Michel Moscherosch († 1669) in seinen »Gesichten Philanders von Sittewalt« sehr talentvoll nachgeahmt und dadurch unserer Literatur ein Buch gegeben, welches neben seinem satirischen Werte schwerwiegende Beiträge zur Sittengeschichte des 17. Jahrhunderts liefert. Einen unübertrefflich scharf und blank geschliffenen, mit prächtig humoristischen Arabesken eingerahmten Spiegel der Zustände unseres Volkes im Dreißigjährigen Kriege hält uns vor Augen des Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen († 1676 zu Renchen im Badischen) pittoresker Musterroman »Abenteuerlicher Simplicius Simplicissimus« (1669), ein klassisches Werk. Dem satirischen Roman, wie er von dem gegen die Überstiegenheit der zweiten schlesischen Dichterschule tapfer ankämpfenden Christian Weise († 1708) gepflegt wurde (»Die drei ärgsten Erznarren der Welt« u. a.), bot die Zeit überreichen Stoff, welchen außerdem im protestantischen Deutschland der Theolog Balthasar Schupp († 1661), im katholischen der Wiener Kanzelredner Abraham a Santa Clara (Megerle, † 1709) zu satirischen Predigten und Pamphleten formten, deren Form, namentlich bei letzterem, an die Fischarts erinnerte. Die letzte bedeutendere nationalliterarische Gestaltung gewann die schöne Prosa während dieser Periode in der Robinsonade »Die Insel Felsenburg« (1731), deren Verfasser Johann Gottfried Schnabel sich die durch Defoe in England eingeführte Romangattung der Seeabenteuer zum Muster nahm. Wie man sieht, handelte es sich überall ums Nachahmen, und so war man, nachdem man die Kopiermaschine lange genug in Italien, Spanien und Frankreich herumgeschleppt hatte, mit derselben endlich bei der englischen Literatur angelangt, welche glücklicherweise gerade damals durch Dichter wie Thomson, Young, Cowper und Gray von der einseitigen Gallomanie des Zeitalters der Königin Anna erlöst worden. Die gänzliche Nullität Boileauschen Alexandrinertums, wie es die Berliner und Dresdener Hofpoeten Kanitz, Besser und König zu Markte trugen, bekam man denn doch in Deutschland allmählich satt. Man begrüßte daher jeden frischeren Naturlaut, wie er in den Studentenliedern Christian Günthers († 1723) mitunter anklang; man bezeugte der englischen Naturmalerei, auf welche Barthold Heinrich Brockes († 1747) schüchtern hinwies, Aufmerksamkeit, ließ sich durch Albrecht von Haller († 1777) mit Genuß in seinen »Alpen« herumführen, hörte mit Freuden auf die sokratisch heiteren Lieder und Geschichten Friedrichs von Hagedorn († 1754), ohne eben genau zu untersuchen, daß im Grunde diese Männer alle über die französierende Konvenienzpoesie noch keineswegs weit hinausgekommen waren; man sah zwar mit Lachen den wackeren Liscow († 1760) seine satirische Geißel über »Die elenden Skribenten« schwingen, hielt aber daneben doch wieder Johann Christoph Gottsched (1700-1766) für einen großen Mann, Gottsched, dessen sprachereinigenden und sprachebereichernden Verdiensten als Forscher und Sammler durchaus nicht zu nahe getreten werden darf, der aber, nachdem er die eigene poetische Ohnmacht durch seinen »sterbenden Cato« flagrant bewiesen und seine kritische Befangenheit in französischer Unnatur durch Bekrönung so jämmerlicher Machwerke, wie die Schönaichsche Hermanniade eins war, offenkundig dargetan hatte, dennoch fortfuhr, mit dummdreister Anmaßlichkeit als Orakelgeber der Kunstkritik sich zu gebärden und mit kleinlichem Neide aufstrebende Talente zu befehden.

Inzwischen hatten die deutschen Komödiantenbanden, von den Poeten verlassen, das Schauspielwesen auf eigene Faust fortgeführt. Da und dort trat ein talentvoller Student oder Magister, wie Johann Velthen einer war, an die Spitze einer wandernden Truppe, deren Mitglieder dann auch zeitweilig an den Höfen agierten, mit dem Rang von »Hoff-Bedienten« und einer jährlichen Besoldung von 150 Gulden, während italische Sänger und Sängerinnen z. B. am kursächsischen Hofe schon 1687 Jahrgehalte von 1500 Talern erhielten. Velthen bereicherte sein Repertoire durch die Übertragung von Molieres Komödien, deren wirkliche Menschen in Deutschland besser gefielen als die aufgebauschten Puppen der französischen Tragödie. Aber neben solchen Erwerbungen aus der Fremde schoß, jene überwuchernd, auf den Wanderbühnen die Stegreifkomödie so üppig auf, daß die Schauspieler zuletzt auf den Gedanken kamen, der Dichter gänzlich entraten und alles allein machen zu können, um so mehr, da die zuerst von der Oper – nicht ohne noch lange fortdauernden Widerspruch – versuchte und von der Velthenschen Truppe rasch adoptierte Übertragung der weiblichen Rollen an Frauen ein neues Lockmittel für die Zuschauer zu werden versprach und wirklich wurde. Allein die wandernden Banden trugen stets den Keim der Verwilderung in sich, weil die höhere Gesellschaft die Pflege der in ihnen liegenden Elemente einer nationalen Schaubühne vernachlässigte und ihre ganze Unterstützung der Oper zuwandte, die, wie wir oben sahen, frühe im 17. Jahrhundert von Italien her in Deutschland Geltung und Gunst erobert hatte. Zwar wurde aus der Velthenschen Bande 1685 zu Dresden ein stehendes deutsches Hoftheater organisiert, aber dasselbe ward schon 1692 wieder aufgehoben. Die Oper absorbierte und beherrschte alles. Es wurde damit an den Höfen ein so ungeheurer Aufwand getrieben, daß schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Opern aufgeführt wurden, welche ganz riesige Summen verschlangen. So kostete z. B. die Oper »Medea vendicativa«, welche am 1. Oktober 1662 in München gegeben wurde, 70 000 Gulden. Gleich große oder sogar noch größere Kosten verursachte in Wien zu Anfang des 18. Jahrhunderts nicht selten die Ausstattung einer einzigen Oper. Auch die Städte eiferten nach Kräften dieser sinnlosen und sündhaften Verschwendung der Höfe nach. Von 1667-1693 erhielten schon, abgesehen von den deutschen Residenzstädten, Nürnberg, Augsburg, Hamburg und Leipzig ihre Opernhäuser. In Hamburg wurde überhaupt außerordentlich viel für diese Kunstgattung getan, welche merkwürdigerweise vielfach wieder zu der dreistöckigen alten Mysterienbühne und zu Mysterienstoffen zurückgriff. Es mag freilich wunderlich genug ausgesehen und geklungen haben, wenn in der Oper »Der sterbende Jesus« die Kreuzigung mit allen Einzelheiten vorgenommen wurde und Satan die Eingeweide des am Stricke zerplatzten Judas in einen Korb sammelte und dazu eine italisierte Arie dudelte. Bald jedoch spektakelte die ausschweifendste Erfindungswut auf der Opernbühne, heilige und profane, mythologische, historische, pastorale und komische Opern rauschten darüber hin, und namentlich wimmelten die letzteren von unzüchtigen Arien, die noch dazu von Frauen und Mädchen vorgetragen wurden, welche in schamloser Kostümierung und Gestikulation das Äußerste wagten und wagen durften. Massen von Menschen wurden in Requisition gesetzt, der Kostümeluxus ward ins Unerhörte getrieben, Pferde, Esel, Kamele und andere Bestien wurden als Mitspieler angeworben, alle Künste der Feuerwerkerei und der Maschinerie in Anwendung gebracht, wie das alles im höchsten, nirgends erreichten Grade auch bei den prachtvollen, Hof und Volk blendenden Wiener Jesuitenspielen der Fall war. Diese alte deutsche Opernherrlichkeit währte aber nicht gar lange: sie ging an innerer Hohlheit und äußerer Übertreibung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zugrunde, besonders seitdem ihre nebenbuhlerische Mutter, die neuere italische Oper, an Höfen und in Städten allmählich das Übergewicht erlangt hatte.

Nr. 253. Lucas Cranach, Das Gottesurteil.

Die opernhafte Überstiegenheit war unterdessen auch in das Komödienwesen der deutschen Wanderbühnen eingegangen. Die Führer und Mitglieder derselben wollten mit der Oper konkurrieren und agierten daher, um Zuschauer anzulocken, neben den Stegreifpossen die sogenannten Haupt- und Staatsaktionen, notdürftig zu Faden geschlagene, mit unflätiger Komik versetzte Schauertrauerspiele aus der biblischen und profanen Geschichte, aus einheimischer und fremder Sage, im steifsten, perückenhaftesten Kurialstil oder dazwischen auch im Alexandrinerstelzengang einhergehend und häufig wieder in die pöbelhafteste Prosa umschlagend, gebrüllt mehr als deklamiert unter »lüftezersägenden Armeschwenkungen und Gliederverrenkungen, unter Kreischen und Zähneknirschen«. Während dieses »Heldenspiel« seinen tollen Rumor vorführte und den Herodes zu überherodisieren suchte, wollte man der deutschen Stegreifskomödie durch Einführung der Masken der italischen Volkskomödie (commedia dell' arte) unter die Arme greifen; allein der deutsche Harlekin blieb doch immer der gute alte unsaubere Hanswurst, und die Hanswurstkomödie wurde durch Joseph Stranitzky, der 1708 zu Wien das erste stehende deutsche Volkstheater begründete, zum Mittelpunkte des einheimischen Bühnenwesens erhoben. Stranitzky und Gottfried Prehauser, welchen jener durch Überreichung der Pritsche dem Publikum feierlich als seinen Nachfolger vorstellte, machten die Hanswurstiaden in Wien so außerordentlich populär, daß die volksmäßige Komödie unter mannigfachen Wandelungen in jener Stadt bis auf den heutigen Tag ihren Lieblingssitz behalten hat. Gegen diese zwar volkstümliche, aber allerdings höheren Anforderungen der Kunst keineswegs entsprechende Gestaltung des deutschen Theaters rückte nun Gottsched mit seinem aus dem Arsenal des französischen Theaters entlehnten Regelngeschütze zu Felde. Er tat es mit Erfolg, namentlich auch deshalb, weil sich schlechterdings kein Dichter finden wollte, welcher Talent, Geschicklichkeit und volksmäßigen Sinn genug besessen hätte, um der Volkskomödie zu kunstgemäßer Entwicklung zu verhelfen. In Verbindung mit der begabten, gewandten, für ihren Beruf begeisterten Schauspielerin Friederike Karoline Neuber (1692-1760) brachte es der für die dramatische Theorie der Franzosen fanatisierte Pedant dahin, daß zwar nicht, wie die Sage will, im Jahre 1737 auf dem Theater zu Leipzig der Hanswurst »wegen seines theatralischen Unfugs« förmlich in effigie verbrannt wurde, aber doch für eine Weile jeder Widerspruch gegen die von Gottsched empfohlene Richtung verstummte. Unter der Herrschaft derselben schälte sich das deutsche Theater aus der naturalistischen Roheit und Plumpheit heraus, verfiel aber zugleich vollständig der Gallomanie, bis ihm dann in Lessing ein Erlöser erstand. Auch im Äußerlichen herrschte der Perückenstil. Man hatte zwar drei Arten von Kostümen, das sogenannte römische, türkische und moderne, allein überall schlug die französische Hoftracht vor mit ihren gepuderten Frisuren, kurzen Samthosen, Schnallenschuhen und Reifröcken. Es muß unendlich komisch gewesen sein, den alten Cato Uticensis in Perücke, Zwickelstrümpfen und Schuhen mit hohen roten Absätzen Gottschedische Tragik deklamieren zu hören. Die soziale Stellung der Schauspieler war und blieb indessen noch lange sehr gedrückt. Der einzelne Mime mochte sich eine weitreichende Popularität erwerben, allein sein Stand war in Nachwirkung der kirchenväterlichen und mittelalterlichen Ansichten verachtet, seine Kunst unehrenhaft. Komödiant und Komödiantin galten geradezu für Inbegriffe von Leichtsinn, Leichtfertigkeit, Gottlosigkeit, Schuldenmacherei und Ausschweifungen aller Art. Der theologische Zelotismus fand in der zuchtlosen Tendenz so vieler Stücke, wie in der unsittlichen Abenteurerei der vagierenden Komödianten Anhaltspunkte genug zur Feindseligkeit gegen das ganze Institut, und der katholische wie der protestantische Klerus hielt fast durchgängig wie an einem Glaubensartikel daran fest, dem Schauspielervolke den Zutritt zu den kirchlichen Sakramenten und ein ehrliches Begräbnis zu verweigern. Diese Intoleranz mußte wesentlich dazu beitragen, die Komödianten ihrerseits näher aneinander zu schließen, und in der Tat nahm die Schauspielerei in gesellschaftlicher Beziehung ganz den Charakter einer streng geschlossenen Handwerkerzunft an, in welcher bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Anciennität ein hartes Zepter führte und eine Art Komödiantenkomment den geschäftlichen und geselligen Verkehr so steif regelte, daß sich die Schauspieler stets mit ihren Rollentiteln, wie Herr Tyrannenspieler, Königsagent, Kurtisan, Harlekin, anredeten und der Novize bei seiner Aufnahme in die Genossenschaft umständliche Proben durchzumachen hatte.

Nr. 254. Fahrende Künstler.

Die Reform des Theaters in französierendem Sinne, welche Gottsched durchgesetzt hatte, schien für die literarische Diktatur dieses Mannes eine neue Stütze werden zu müssen. Die Wiedererneuerung und Neubefestigung der Opitzschen Nachahmungsperiode schien demnach auf lange hinaus gesichert zu sein. Wandelten doch, wenn auch mehr oder weniger gegen Gottscheds Anmaßlichkeit sich sträubend, gerade die populärsten produktiven Kräfte der Literatur noch immer die Boileausch abgezirkelten Wege der nüchtern verständigen Reflexionspoesie und Korrektheit. So Gottlieb Wilhelm Rabener (1714-70), der mit seinen Satiren die Gebrechen und Lächerlichkeiten der Zeit mehr nur philisterhaft schüchtern andeutete, als entschlossen aufdeckte und strafte. So ferner Justus Friedrich Wilhelm Zachariä (1726-77), der in Boileaus und Popes Manier seine komischen Epopöen schrieb, von denen sich nur der schon früher erwähnte »Renommist« und auch dieser nur in sittengeschichtlicher Beziehung bleibende Geltung errang. So endlich auch Christian Fürchtegott Gellert (1715-69), dessen mildfromme Lehrtätigkeit das deutsche Kulturleben seiner Zeit in mannigfacher Weise zum Besseren hinlenkte und dessen bei all ihrer Redseligkeit dennoch vortrefflichen »Fabeln« das erste neudeutsche Dichterwerk waren, welches alle Stände gleichermaßen ergriff und befriedigte.

Nr. 255. A. Altdorfer, Die wundertätige Quelle.

Nun aber war inzwischen der Gottschedischen Geschmacksusurpation eine entschiedene Opposition erwachsen. Sie kam von einer Gegend her, welche trotz ihrer politischen Trennung vom Reiche in sozialer und literarischer Hinsicht in der lebhaftesten Verbindung mit Deutschland geblieben war. Die beiden Schweizer Johann Jakob Bodmer (1698-1783) und Johann Jakob Breitinger (1701-76), welche sich an der englischen Literatur herangebildet hatten und manches von den Schätzen der altdeutschen kannten, stellten in einer Reihe von Abhandlungen und Streitschriften (1730 war Gottscheds »Kritische Dichtkunst« erschienen, 1740 erschien Breitingers »Kritische Dichtkunst« und Bodmers Abhandlung »Über das Wunderbare in der Poesie«) der Gottschedischen Theorie den Satz entgegen, daß das oberste Prinzip der Poesie nicht die formal korrekte Verständigkeit, sondern die Frische und Wärme des Gefühles und die Lebendigkeit der Phantasie sei. Hierüber entbrannte zwischen den Leipzigern und den Schweizern jene berühmte literarische Fehde, welche die Herrschaft der Französelei aufs tiefste erschütterte und der Einsicht Raum schuf, daß Natur und Unmittelbarkeit in die Literatur zurückkehren, daß der Dichter in den eigenen Busen greifen müßte, wenn er seine Hörer zu Lust und Schmerz stimmen wollte. Aber mit dem Kritisieren und Polemisieren allein war es nicht getan. Ein schöpferisches Talent mußte die Richtigkeit der neu gewonnenen ästhetischen Einsicht erweisen. Das tat Friedrich Gottlieb Klopstock.

Bei dem erhabenen Zwecke, der seinem nationalliterarischen Wollen vorschwebte, faßte er seine Stellung als Dichter in dem hohen Sinne eines antiken »Vates«. Schon dadurch, daß er dem deutschen Dichter seinen Platz als Vertreter der Geisteskultur in ihrer höchsten Potenz wiederum eroberte, ist er von bedeutendster Wirkung geworden. Er zuerst gab der Literatur Selbstbewußtsein und Würde, er lenkte sie in jene Bahn der Selbständigkeit und Selbstbestimmung, auf welcher sie, fern von der Willkür und Treibhausluft der Hofgunst, zu unserem Stolz und unserer Freude nachher frei und majestätisch einhergeschritten ist. Sein Gemüt glühte, seinem Lande ein unsterbliches Werk zu schaffen, welches an die Stelle der bisherigen bloß beschreibenden, didaktischen und lyrischen Dichtung die epische setzen sollte. Seiner Begeisterung entsprach die, womit das Publikum die ersten Gesänge des »Messias« aufnahm, wie sie von 1748 an erschienen, und wenn er sich in Stoff und Form vergriff, wenn es ihm an wahrhaft episch-gestaltender Kraft gebrach, so sollte das ihm nicht zu hoch angerechnet werden, ihm, der mittels seiner »Oden« die Fehler seines schildernden Hymnus auf den Stifter des Christentums so herrlich gutgemacht hat. An diesen Oden, nicht am Messias und noch weniger an dem frostigen Teutonismus seiner »Bardiete«, muß man Klopstocks Dichtergröße messen. Diese Gesänge waren, ob auch in antiken Rhythmen sich bewegend, dem Herzen des deutschen Volkes entsprungen. Groß war sein Streben und groß auch sein Vollbringen. Er hat die Deutschen wieder fühlen gemacht, daß sie ein großes Volk seien und eine Geschichte hätten: er gab ihnen das Bewußtsein ihrer Nationalität zurück. Das war Klopstocks unsterbliche Tat!

*

Die für dieses Werk verwandten Illustrationen sind folgenden Werken entnommen:

Schulz, Deutsches Leben im Mittelalter

Henne am

Rhyn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes

Eduard Fuchs, Illustrierte Sittengeschichte

Springer, Kunstgeschichte