|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Einfachheit und Naivität an den deutschen Höfen. – Eine Fürstenburg. – Die »Wildfuhr«. – Tiergärten. – Das »Federspiel«. – Fürstliche Hausmutterschaft. – »Zeitungszufertiger«. – Hofnarren. – Hoffeste. – Eine Hochzeit höchsten Stils und das »famöse Roßballett«. – Inventionen, Ringelrennen und Schäfereien. – Reichstagsprunk. – Leichenbegängnisse. – Trachten und Moden. – Einführung der französischen Liederlichkeit. – Maitressenwesen und andere Zuchtlosigkeit. – Finanzer und Goldmacher. – Die geistige Seite des Hoflebens. – Alamodische Ausländerei. – Patriotische Opposition. – Die »fruchtbringende« und andere Sprachgesellschaften.

Unser Land hatte es schwer zu büßen, daß sein höchstes Haupt vom 16. Jahrhundert an entdeutscht war. Nachdem die kaiserlichen Habsburger sich hispanisiert hatten, fingen die deutschen Fürsten um die Wette an, sich zu italisieren und zu französieren. Die Nachäffung fremder Trachten, Sitten und Laster drang in hellen Haufen über die Alpen und über den Rhein, umgarnte Höfe und Adel und spann sich durch das Bürgertum allmählig zum Volke herab, bis dann infolge des Dreißigjährigen Krieges die Nation in Gefahr kam, in allem und jedem ihr Eigenstes und Bestes zu verlieren.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß diese Entfremdung vom Nationalen bis gegen den Ausgang des 16. Jahrhunderts hin noch weniger rasch und weniger auffallend vor sich ging. Zwar die spanisch-niederländische Tracht – mit ihrem gestutzten Haupt- und Barthaar, ihrem nur bis zu den Lenden reichenden eng anliegenden Wams, ihren Wülsten um die Oberschenkel, ihrem zweckwidrig verkürzten und verengten Mantel und ihrem schmalkrempigen Hut – ging vom Hofe Karls V. bald in die vornehmen Kreise über; allein man konnte gegen ihre Kleidsamkeit viel weniger einwenden als gegen später aufkommende Moden, deren Tollheit besonders in den weiter unten zu erwähnenden Pluderhosen zum Vorschein kam. Abgesehen von dieser Äußerlichkeit herrschte während der drei ersten Vierteile des 16. Jahrhunderts an den deutschen Fürstenhöfen im allgemeinen noch die nationale Sitte und Lebensweise vor: eine gewisse rauhe Gemütlichkeit und Einfachheit in den Schranken des Hauses, mittelalterliche Pracht und Fülle bei öffentlichen Anlässen. In der Sprache und in dem geselligen Verkehr zwischen den fürstlichen Kreisen trat im Gegensatze zu der buntfarbig aufgebauschten Unnatur und Geziertheit des 17. Jahrhunderts eine leicht ins Derbe spielende, aber immer naturwüchsige, auch dem Frauenmunde nicht übel stehende Kernigkeit und Schalkhaftigkeit zutage, die mit der Gravität des Kurialstils, welcher das trauliche Du selbst zwischen nächsten Verwandten und Ehegatten immer mehr verdrängte und das schleppende »Eure Lieb« und »Euere Liebden« an dessen Stelle setzte, oft komisch genug kontrastierte. Zur Reformationszeit schlug überall noch das Einfachere, Naturwüchsige und Nationale vor. Von Königinnen und Fürstinnen redeten ihre Eheherren als von ihren »Wirtinnen und Hausfrauen«, während königliche und fürstliche Prinzessinnen als Titel nur das schöne Ehrenwort »Jungfrau« oder »ehr- und tugendreiche Jungfrau« führten. Oft wurde in den Briefen, auch zwischen Geschwistern, das gute alte Wort »Buhle« gebraucht, welchem demnach sein späterer zweideutiger Sinn noch nicht anklebte. Unsere Polizeizeit hat auch die Sprache poliziert, und wir erschrecken vor Naivitäten, welche im 16. Jahrhundert in den höchsten Kreisen gang und gäbe waren. So schrieb z. B. der Graf Wilhelm von Henneberg einmal an den Herzog Albrecht von Preußen: »Euere Liebden wollen uns doch verständigen, ob der allmächtige Gott Euch auch einen jungen Fürsten oder zwei Erben bescheert habe, denn wo solches nicht geschehen wäre, müßten wir es Eurer Liebden Faulheit und daß der gute Zwirn hievor in die bösen Säcke vernähet worden, schuld geben.« Aber des Herzogs Gemahlin Dorothea, eine treffliche Frau, säumte nicht, ihren Eheherrn gegen solchen Verdacht in Schutz zu nehmen, indem sie an eine Freundin schrieb: »Wir sind zu Gott getroster Hoffnung, er werde uns mit einem Erben gnädiglich erfreuen und begnadigen, denn wir unserem lieben Herrn und Gemahl, der sein Werkzeug als der Zimmermann weidlich braucht und nicht feiert, gar keine schuld zu geben wissen.«

Nr. 81. Schlafstube.

Die großen Veränderungen, welche die mit dem 16. Jahrhundert anhebende moderne Politik in die ganze Stellung und Daseinsweise der deutschen Fürstlichkeiten einzuführen begann, mußten selbstverständlich auch die Bauart und Einrichtung der fürstlichen Wohnsitze beeinflussen. Die mittelalterliche Pfalz oder Burg wurde zum Renaissance-Schloß; zunächst jedoch so, daß noch hinlänglich viel mittelalterlich Burgartiges in die Renaissancebauten herübergenommen ward. Als Beispiel einer derartigen Fürstenburg des 16. Jahrhunderts mag uns das alte »Schloß« in Stuttgart dienen, welches im Jahre 1570 vollendet wurde, nachdem Herzog Christoph seit 1553 die Grundstockmasse dieser alten Residenz seiner Vorfahren mit Ausnahme des südöstlichen Teils hatte abbrechen lassen, um dann mit diesem stehen gebliebenen Reste drei neuerbaute, durch Säulengänge verbundene und den Hof umschließende Flügel zu vereinigen. Im südöstlichen Flügel des Schlosses befand sich die sogenannte »Türnitz«, eine Speisehalle für das Hofgesinde, welche in die Länge 136 und in die Breite 51 Fuß maß. Über dieser gewaltigen Halle lag die »Ritterstube«, das Kabinett, der Audienzsaal und das Speisezimmer des Herzogs. Über der Ritterstube war das »Frauenzimmer« eingerichtet, »Stuben und Kammern gar heimlich und still«. Im nördlichen Flügel des Schlosses befanden sich die Küche und ein großer Bankett- und Tanzsaal. Im südlichen Flügel lag die Hofkapelle. Die Ausstattung der Gemächer war nicht ohne schicklichen Prunk; insbesondere ließ es sich Herzog Christoph ein hübsch Stück Geld kosten, aus Seide und Wolle gewirkte Tapeten zu beschaffen, auf welchen biblische Geschichten dargestellt waren. An der Nordseite des Schlosses zog sich der »Lustgarten« hin mit der Orangerie, welche der Herzog als die erste in deutschen Landen angelegt hatte. Der Garten galt überhaupt für den schönsten deutschen und hieß vielversprechend »das Paradies«. In den das Schloß umziehenden Gräben wurden seltene Tiere gehalten, namentlich Bären, Pfauen und Schwäne, und als Nebengebäude gehörten zu dieser Fürstenburg das »Harnischhaus«, das »Zeughaus« und der Marstall.

Nr. 82. Nürnberger Patrizier.

Einen großen Teil der Zeit füllte an fürstlichen Höfen die Jagdliebhaberei aus, welche zu Fuß und zu Pferde betrieben wurde. Das Geschoß, dessen man sich dabei bediente, war noch lange die sogenannte Birscharmbrust, weil die Gewehrmacherkunst nur langsam dazu kam, sicher treffende und leichte Jagdfeuerrohre zu liefern. Man hielt an den Höfen eine Menge Jagdbediente, Hunde und Jagdrosse, und auch die Frauen bestiegen oft leidenschaftlich gern ihre sicher und sanft gehenden Jagdzelter (von zelten, d. i. sanft traben), um dem Weidwerk zu folgen. Einer der leidenschaftlichsten Jäger war der Landgraf Philipp von Hessen, welcher die Notwendigkeit und Verdienstlichkeit der »Wildfuhr« seinen Söhnen noch in seinem Testamente befahl, »denn hätte Gott kein Wildbret haben wollen, so hätte es ja seine Allmächtigkeit nicht in die Arche Noä nehmen lassen.« In welchem für die Landwirtschaft verderblichen Umfange das Wild damals gehegt wurde, beweist der Umstand, daß bei einer einzigen Hetze des genannten Fürsten über tausend Wildschweine und hundertfünfzig Hirsche gefangen wurden. Im nördlichen Deutschland, namentlich aber in Preußen, gab es noch Auerochsen und Elentiere. Herzog Albrecht wurde vielfach angegangen – das Geschenkeheischen trieben Fürsten und Fürstinnen mit wirklich großartiger Naivität – seinen Standesgenossen »Aueröchsle« und »Elentierle« für ihre Tiergärten zu liefern; denn letztere machten ja einen eifrig gepflegten Unterhaltungszweig der fürstlichen Hofhaltungen aus. Es kommen in diesem Zweige Geschenke vor, welche Kosten verursachten, die für jene Zeit höchst beträchtlich waren. So verehrte z. B. 1569 der Herzog Heinrich von Liegnitz dem Könige von Polen zwei Löwen. Herzog Albrecht von Preußen wußte sich allen Fürsten der Christenheit angenehm zu machen durch Schenkung von Jagdfalken, denn die Falkenbeize (»das Federspiel«) wurde noch immer mit großer Lust betrieben. Die fürstliche Pferdeliebhaberei hatte wenigstens das Gute, die einheimischen Gestüte nach und nach in die Höhe zu bringen; jedoch wurden die begehrteren Rassen noch immer aus der Fremde bezogen, und vor allen anderen waren die türkischen Pferde beliebt. An manchen deutschen Höfen kam auch die Kunstliebhaberei allmählich auf, hier mit Vorliebe die Malerei, dort die Musik begünstigend; an andern wurde die Zeit mit astrologischen und alchimistischen Spielereien totgeschlagen, welchen dann die fürstliche Kabinettsjustiz nicht selten ein tragisches Ende machte.

Nr. 83. Aldegreven, Hochzeitstanz.

Nr. 84. Feuerspritze, vom Zirkelschmied Hans Hätsch in Nürnberg 1658 gebaut.

Nicht wenigen deutschen Fürstinnen jener Zeit gereicht es zu hoher Ehre, daß sie ihren Ruhm darin suchten und fanden, gute Hausfrauen zu sein. Von mancher derselben wissen wir aufs genaueste, daß sie die Einkäufe für Küche, Keller, Vorrats- und Weißzeugkammer besorgte und die Rechnungen des Haushaltes mit treufleißiger Hand führte. Häufig war auch die fürstliche Hausmutter Vorsteherin der Hausapotheke; denn eine solche durfte zu einer Zeit, wo die öffentlichen Apotheken in den deutschen Städten noch selten und die Arzneimittel sehr teuer waren, in einem wohleingerichteten fürstlichen oder sonst vermöglichen Haushalte nicht fehlen. Die Ansichten über die Heilmittel waren freilich oft wunderlich genug. So galten Elentierklauen und Bernstein für sehr »wirksam in allerlei schweren Gebresten«. Wie als Hauswirtin war die als solche bei einer früheren Gelegenheit schon von uns gerühmte Kurfürstin Anna von Sachsen auch als »Aerztinn« weitum bekannt und geehrt. Von nah und fern wurde sie um Mitteilung ihrer Rezepte und Arzneibücher angegangen, mit denen sie aber in der Regel sehr geheimnisvoll tat. So schrieb z. B. im März von 1570 die Freifrau Brigitta von Trautson im Namen der Kaiserin um ein Rezept an die Kurfürstin, und nachdem Anna dem Wunsche entsprochen, ließ sich die Freifrau abermals brieflich vernehmen, die Kurfürstin möge ihr doch »das Arzeneybuch sigkhen auf eine khleine zeit, da sie es selbs gegen das Potygra zu grosser Notorft pederfe, si wolle sich mit etlich Stugkg aus dem Puch selbs kurieren«. Die Besorgung ihres Briefwechsels füllte den fürstlichen Personen manche Stunde aus, denn der Privatbrief vertat damals vielfach die Stelle des öffentlichen, der Zeitung. Es gab recht fleißige Briefschreiber und Briefschreiberinnen; doch finden wir auch manchen angesehenen Fürsten, dem es »mit der Feder nicht recht von der Hand gehen wollte«. Auch hier wieder muß die Kurfürstin Anna von Sachsen in erster Linie namhaft gemacht werden. Ihr Eifer im Briefeschreiben war erstaunlich. Im Staatsarchiv zu Dresden sind noch jetzt 22 Foliobände ihrer Briefkonzepte vorhanden, mehr als 11 000 Briefe enthaltend, während die Sammlung der an die Kurfürstin gelangten Briefe 67 Foliobände füllt. Gewöhnlich hielten sich die Fürsten in den wichtigsten Städten Deutschlands Korrespondenten (»Zeitungszufertiger«) unter den Kaufleuten, Gelehrten, Künstlern und Beamten, welche ihnen gegen jährliche Vergütung Neuigkeiten aller Art mitzuteilen hatten. Die Zeitvertreiber von Amts wegen an den Fürstenhöfen waren die Hofnarren, deren es auch weibliche gab und mit deren schwankhaftem Geiste womöglich ein grotesker, zwerghafter, buckeliger Leib verbunden sein sollte. Von den älteren Hofnarren war am berühmtesten der des Kaisers Maximilian I., Kunz von der Rosen, ein Mann übrigens, der nach dem Zeugnisse seiner Zeitgenossen nicht nur seinem Herrn Possen vorzumachen, sondern auch klugen Rat in Geschäften zu geben verstand und in Not und Fährlichkeit als treuer Diener sich bewährte. Auch Jodel, Kaiser Ferdinands II. Narr, war berufen. Später freilich verflachte sich das Narrentum zu unflätiger Possenreißerei, wie die Geschichte des Hofnarren Fröhlig zeigt, welchen August der Starke zum Grafen vom Saumagen ernannte. So ging es weit bis ins 18. Jahrhundert hinein, wo am preußischen Hofe mit den Professorennarren Morgenstern, Faßmann und Gundling allerhöchst brutale Korporalspäße getrieben wurden.

Nr. 85. Merian, Hetzjagd auf Hirsche.

Nr. 86. Crispin de Passe. Der Jungbrunnen.

Festprunk zu entfalten, boten besonders fürstliche Taufen und Vermählungen willkommenen Anlaß. Meist verschob man die Taufzeremonie so lange, bis die zu Gevatter gebetenen Fürsten herbeigekommen waren, was oft eine gute Weile währte, weil die Straßen in einem Zustande sich befanden, wie jetzt kaum noch der elendste Waldfuhrweg. Konnte der Taufzeuge nicht selber kommen, so ließ er sich durch einen staatlichen Gesandten vertreten, welchem das reiche Patengeschenk mitzugeben nicht vergessen wurde. Noch weit prächtiger indessen als die Tauffeste wurden die fürstlichen Hochzeiten angerichtet. Die benachbarten, verwandten oder befreundeten Fürsten, die bei Verhinderungen durch eigens bestellte Abgesandte vertreten waren, die umwohnenden Grafen und häufig der ganze Adel des Landes wurden durch »Hochzeitbriefe« eingeladen. Der Zusammenfluß von Fremden bei solchen Gelegenheiten war demnach außerordentlich. Als z B. in dem kleinen Württemberg der Herzog Ulrich 1511 mit der Prinzessin Sabina von Bayern Beilager hielt, waren 7000 Fremde in Stuttgart anwesend; es wurden zu ihrer Bewirtung 136 Ochsen und 1800 Kälber geschlachtet, Tag und Nacht sprang aus zwei Brunnenröhren roter und weißer Wein, und 6000 Scheffel Getreide wurden verbacken. Weit verschwenderischer noch und vielseitiger waren die fürstlichen Hochzeiten im 17. Jahrhundert, und es wurden dabei mit Banketten, Jagden, Soldatenspiel, Schauspielen und insbesondere mit Feuerwerken ungeheure Summen vertan. Als z. B. im Jahre 1674 der Erbprinz Wilhelm Ludwig von Württemberg eine Prinzessin von Hessen-Darmstadt heiratete, bildeten 7000 Mann zu Fuß und zu Rosse Spaliere. Die Hochzeit währte vom 12. bis zum 19. Februar. Am 16. wurde ein Feuerwerk abgebrannt, wobei 7100 Raketen, 31 000 Schwärmer, 120 Sturmhäfen, 420 Kegel, 384 Kanonenröhren, 9400 Salven, 6 Schwärmerstöcke, 6 umlaufende Sterne, 39 Feuerräder, 42 Triangel, 12 Feuerstücke, 1 Schnurrfeuer, 9 Bienenschwärme und 329 Kugeln in die Luft gingen. Auch ein »musikalisches Freudenspiel«, betitelt »Die in der Fremde erworbene Lavinia«, in bombastischen Alexandrinern und mit marzipanenen Arien durfte dabei nicht fehlen.

Nr. 87. Both, Vagabunden in der Schenke.

Nr. 88. Dame beim Fußbad. Modebild.

Natürlich wurden, wenn es schon an kleinen Herzogshöfen so hoch herging, an größeren, vor allen am Kaiserhofe, die Pracht und der Aufwand ins Großartige getrieben. So ein Prunkstück höchsten Stils ist die Hochzeit, welche Kaiser Leopold I. im Jahre 1666 mit der spanischen Infantin Margarita Teresa feierte. Die Festlichkeiten dauerten vom 5. Dezember, wo unter Vorritt von 1500 Edelleuten der Einzug des Brautpaares in Wien erfolgte, bis zum 22. Februar 1667. Die Glanzpunkte waren der Einzug selbst, dann das prachtvolle mit mythologisch-allegorischem Schauspielspektakel verbundene Feuerwerk am 8. Dezember, ferner die Jagd im Prater und auf der Donau, die Schlittenfahrt am 3. Januar, die Lotterie am 5. Januar, das »famöse Roßballett«, wobei der Kaiser selbst und an tausend andere Personen agierten und das seinem Erfinder und Anordner 20 000 Gulden Gratifikation, 1000 Gulden Jahrgehalt und die Erhebung in den Freiherrnstand eintrug, am 24. Januar, endlich »die Wirtschaft« (eine neue Art von Mummenschanz) bei der verwitweten Kaiserin am 22. Februar. Das »Roßballett«, dessen Beschreibung im Theatrum Europaeum sechzehn Folioseiten einnimmt, ist zu charakteristisch für den Stand der höfischen Kultur jener Zeit, als daß wir nicht versuchen sollten, hier eine möglichst gedrängte Darstellung zu geben. Die zu der Aktion bestimmte »Malstatt« war der Platz vor der kaiserlichen Burg, wo ein ungeheures Holzgebäude aufgeschlagen wurde. Das Schauspiel eröffnete Musik, unter deren Klängen das »Schiff Jasonis, worinnen Argonauten« und welches von dreißig Tritonen gerudert wurde, auf dem Plan erschien. Auf dem Hinterdeck des Fahrzeugs stand die Fama »in Gestalt einer geflügelten Weibsperson, eine güldene Trompete in der Hand führend«. Fama sprach den Prolog zum Vorspiel, einer mythologischen Allegorie, welche darstellen sollte, wie die vier Elemente darum streiten, wer von ihnen mehr als die andern befähigt sei, Perlen zu machen, eine Anspielung auf den Namen der kaiserlichen Braut (Margarita), und noch eine der erträglichsten Schmeicheleien, von welchen das Stück wimmelte. (Ward doch der kleine Leopold von der »Ewigkeit« angesungen als der »größte Weltmonarch«, als der erste »Helden-Held«, der nämliche Leopold, dem unlange zuvor, als er fragte, wie denn der böse Umstand, daß es ihm beim Regnen ins Maul regnete, zu beseitigen wäre, einer seiner Gesellschaftskavaliere den weisen Rat geben mußte und durfte, kaiserliche Majestät sollte eben den Mund zumachen.) Die vier Elemente wurden vorgestellt durch vier Reiterschwadronen. Die erste dieser Schwadronen bildeten die Ritter der Luft, gekleidet in aurorafarbenen Goldsamt, geführt von dem Herzoge von Lothringen »in einem zierlichen aurorafarbenen Kleid von silbernem Tock oder Stück; das Leibstück war mit Gold und Edelsteinen besetzt und mit Gold verbrämt und hatte um den Gürtel allerhandfarbige Straussen-Federn über dem Schurz, welcher, wie auch der fliegende Mantel, Kappen und Federbusch drauff, gleicher Aurora-Farb mit dem Kleid war«. Die zweite Kompagnie, die der in Rot und Silber gekleideten Ritter des Feuers, führte der Graf von Montecuculi, »angetan mit einem liechtgläntzenden Harnisch, besetzt mit Flammen und köstlichsten Edelsteinen in Gestalt eines Phönixes in einem brennenden Feuer«. Der dritte Trupp, die in Blau mit Silber gekleideten Ritter des Wassers, ward geführt durch den mit allerhand kostbaren Wasseremblemen geschmückten Pfalzgrafen von Sulzbach. Die vierte »Squadron« endlich, die der in Grün mit Silber gehüllten Ritter der Erde, führte der Graf von Dietrichstein, »bekleidet mit einem glänzenden Bruststück, erhoben mit unterschiedlichem Gestickwerk von Silber, wie auch künstlich von mancherley kostbaren Edelsteinen zusammengesetzten Blumen von allerhand Farben«. Die Luftschwadron hatte hinter sich einen Wagen mit der Luft, welche von der Göttin Juno dargestellt wurde, auf einem »erschrecklichen« Drachen, umgeben von dreißig Greifen und allerlei Vögeln. Über den Wagen spannte sich ein Regenbogen, und darauf saß ein Sänger, der sang die Kaiserin italisch an. Die Feuerritter führten mit sich eine Maschine, darauf lag in einer ungeheuren Feuerflamme ein Salamander, der »annehmliches« Feuerwerk ausspie. Hinterher kam ein Wagen mit der Werkstatt des Vulkanus, den dreißig Zyklopen und ein Schwarm von Amoretten geleiteten. Der Wasserschwadron folgte auf einem beweglichen Gestelle ein kolossaler Walfisch, Wasserstrahlen aus den Naslöchern in die Luft blasend und auf seinem Rücken den Neptunus tragend, den Wassermänner und Nereiden umgaben. Hinter den Erdrittern kam »allgemach mit unvermerckter Bewegung« ein zierlicher Garten, an welchem man »inn- und außerhalb unterschiedliche künstliche Springbrunnen sah und in welchem zwischen den Cypreß-Bäumen auf marmelsteinenen Säulen ein hoher Lust-Thron stund und auf selbigem die von den Heyden erdichtete von vielen Perlen, Gold und Silber allerhand Früchte und Blumen gestickt.« Die Göttin hatte eine Schar von Nymphen zur Bedienung, und nebenher gingen vierundzwanzig Satyrn mit Bäumen in den Händen. Nachdem nun die vier Elemente die Rechtmäßigkeit ihrer Ansprüche darzutun sich beeifert oder, wie das Festprogramm besagte, »nachdem ein Teil dem andern seine Meinung unter die Nasen gerieben, so soll abermals ein unerhörtes Getön von Trompeten und Pauken erschallen und die Ausforderung geschehen. Da werden nun zu Richtern die allerkünstlichsten Argonauten erwählet werden, der durch das Theater repräsentierte Ehrenberg sich in ein Schiff verwandelten, darin die Argonauten mit der Kaiserkrone und dem gülden Vlies sitzen, werden sich die Streiter mit einem solchen Ungestüme deswegen anfallen, daß man sollte vermeinen, es gehe alles in tausend Stücken. In währendem Streit erleuchtet sich der Himmel, es steigt eine kleine Wolke hernieder, sie vergrößert sich je länger je mehr zur Verwunderung der Streitenden. Sobald sie sich zerteilet hat, wird sichtbar eine große gesternte Kugel und darauf die Ewigkeit auf einem Regenbogen sitzend und sich aus ihrer Höhe herab also vernehmen lassend: ›Halt inn der Waffen Hitz, halt inn der Pferde Lauff! Der Elementen Streit das höchste Glück enthebet, vereiniget nunmehr des Zornes euch begebet; also legt Himmel-ab die Ewigkeit euch auff. Was Neptun seltnes hat, darzu der Klippen Arch, was Margariten Preiß, was Perlen Schätz beseelet, der Himmeln höchste Rat vorlängst hat zugestehet in einer Margarit dem größten Weltmonarch.‹ Hierauf öffnet sich die Weltkugel und ist zu sehen der Tempel der Ewigkeit und die fünfzehn Genien der ›bereits gelebten‹ römischen Kaiser aus dem Erzhaus auf ansehnlichen Pferden, sämtlich in köstlicher Kleidung. Diese Genien nahen dem Tempel, gefolgt von dem Wagen der Gloria in Gestalt einer Silbermuschel, darin eine große köstliche Perle liegt und das Contrefait der Kaiserin hat, darauf der Genius des Kaisers sitzt, als der sechzehnte vom Hause Österreich. Diesem Wagen folgen drei andere mit gefangenen Indianern, Tataren und Mohren. Wenn dann endlich die Weltkugel sich zurückbegeben, werden sich die fünfzehn Genii ineinander schließen und darauf das Roßballett beginnen, dessen erste Arie vierundzwanzig Trompeten und zwey Paar Heer-Pauken annengen mit einer Korrenten, welche, wie auch die folgende hierzu gehörige Musikalische Stücke, Herr Johann Heinrich Schmeltzer, der Rom. Kaiserl. Majest. Kammer-Musicus, gemacht und aufgesetzt.« Das Roßballett wurde ebenfalls von vier Kavalierschwadronen, zwischen deren einzelnen Abteilungen je zwölf Trabanten ritten, aufgeführt, und dabei hatten die Ritter Stiefeln von »silbernem Leder« an, die der Truppe des Kaisers aber von »güldenem«. Die Ritter kämpften nun, ihre Reiterkünste zeigend, um die Vorzüge ihrer verschiedenen Elemente und führten mit Pistolen und Degen ein Scheingefecht auf. Die Szene verwandelte sich hierauf noch einigemal, und zuletzt kam ein Triumphwagen gefahren mit sieben Sängern, »in ganz in Edelsteinen besetzten Kleidern«, welche die Kaiserin wiederum »allerliebst« ansangen. Dann abermals »Pferdstantz«, bis dreißig Kanonenschüsse den Schluß des ganzen Festes verkündigten. Vielleicht gehört zur Vollendung dieses Festgemäldes auch noch die Notiz, daß beim Roßballett tüchtig gestohlen wurde und während der kaiserlichen Hochzeit überhaupt für 6000 Taler Wert an Silbergeschirr abhanden kam.

Nr. 89. Ein reicher Bettler. Stich nach Mieris.

Nr. 90. Englischer Kupferstich.

Nr. 91. Modebild von J. D. de St. Jean.

Wenn wir hier die fürstlich-adeligen Vergnügungen schon völlig zu den allegorisch-mythologischen Spielereien, Ballettkunststücken und Opernmirakeln, wie sie vom Hofe Ludwigs XIV. aus an den deutschen Höfen Mode wurden, herabgesunken sehen, so gewahren wir, ins 16. Jahrhundert zurückblickend, die ernsteren ritterlichen Spiele, die Turniere, noch immer im Gange, verklärt mitunter durch einen Nachschimmer des dichterisch angehauchten Minnelebens früherer Zeiten. In ganz altromantisch ernsthafter Weise erblicken wir an den Höfen, namentlich bei Hochzeiten, bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts hinein Fürsten und Ritter turnieren, zu Pferd und zu Fuß, mit Lanze und Schwert: 1535 gewinnt zu Heidelberg der junge Rheingraf Philipp Franz, 1555 zu Brandenburg der Herzog Heinrich von Münsterberg den ersten »Dank« aus schöner Hand. Von da ab jedoch verlor sich allmählich der Geschmack an dem ernsten Kampfspiel, und dazu hat der Umstand, daß der französische König Heinrich II. im Jahre 1559 an einem im Turnier erhaltenen Lanzenstoß starb, einesteils beigetragen. Andernteils wirkten die Bräuche der maurisch-spanischen Ritterschaft, welche durch die habsburgischen Prinzen aus Spanien nach Deutschland verpflanzt wurden, zur Verdrängung der gefährlichen Turniere bedeutend mit. Die schwere Turnierrüstung wich dem phantastischen Maskenkleid, an die Stelle des Lanzenrennens und Schwertkampfes trat ein förmliches Ritterschauspiel mit seinen Denksprüchen (Mottos) und Sinnbildern (Devisen), mit seiner wieder aufgewärmten Amadis- und Moriskenromantik, in welche auch die antike Mythologie wunderlichst hineinspielte, mit ausschweifender Symbolik und Allegorik, was alles in der Darstellung künstlich mechanische Vorrichtungen und kostspieligen Pomp der Szenerie erheischte. Grundzug derartiger »Inventionen« blieb lange der, daß eine bestimmte Anzahl adeliger Herren irgend einen Satz, z. B. bei der ersten derartigen Festlichkeit in Wien 1560 die Undankbarkeit der Jungfrauen, gegen jedermänniglich mit einer gewissen Zahl von Lanzenstößen und Schwertstreichen zu behaupten sich unterfing. Sie hießen die Mantenadores (Manutenitoren, mainteneurs) und ihre Gegenpartei die Avantureros (Aventuriers), weil die letzteren das ihnen gebotene Abenteuer bestehen und den Gegenbeweis des behaupteten Satzes leisten wollten. Auch die Türkenkriege gaben zur Erweiterung solcher Inventionen Anlaß. Es wurden sogenannte Türkenschlösser erbaut und von der einen Partie der Mitspielenden in türkischer Tracht verteidigt, von der andern in ungarischer Husarenkleidung gestürmt, wobei der Verbrauch von Feuerwerk ungeheuer war. Aber auch diese Spiele waren noch immer nicht gefahrlos genug, obgleich man schon angefangen hatte, sich dabei »gebrechlicher« Lanzen und Schwerter zu bedienen. Man setzte daher an die Stelle des Kampfes immer mehr die bloße Gewandtheit von Mann und Roß in den Künsten der Reitbahn, und so kam schon in den letzten zwanzig Jahren des 16. Jahrhunderts das sogenannte Ring- oder Ringelrennen auf, welche ritterliche Lustbarkeit dann über hundert Jahre lang auch in Deutschland modisch blieb. Gemäß ihrem maurischen Ursprung gestalteten sich die vielseitig mit anderen Inventionen, Aufzügen und Darstellungen verbundenen Ringelrennen oft zu »leibhaftigen Romanzen«. Mit besonderer Vorliebe und nach damaligem Geschmacke nicht ohne Geist wurde dieses Vergnügen am Hofe des hessischen Landgrafen Moritz gepflegt, der selber stark war in »Inventionen« und von dessen Hofe »gedruckte Kartelle der Manutenitoren im Namen der Helden des Altertums, verzauberter Prinzessinnen und mythologischer Personen an die Abenteurer eingingen«. Zugleich brachte das außerordentliche Wohlgefallen, welches der Schäferroman »Astrée« des Franzosen Honoré d'Urfé auch in den deutschen vornehmen Kreisen erregte, den Geschmack an Darstellungen von Schäfereien auf, und in dieses süßliche Arkadiertum wurde dann da und dort, wie z. B. am Hofe von Anhalt, altgermanisches Heldentum sonderbar genug verflochten.

Nr. 92. Modekupfer.

Nr. 93. H. Aldegreven, Hochzeitstanz.

Nr. 94. Hochzeitstänzer.

Nr. 95. Aldegreven, Hochzeitstanz.

Nr. 96. Hochzeitstänzer.

Wie wir bei der Betrachtung des Mittelalters wahrgenommen haben, waren die »Hauptaktionen« des deutschen Staatslebens, die Reichstage, von größtmöglicher Prachtentfaltung begleitet. Das blieb noch lange so. Vielleicht das prächtigste Schauspiel dieser Art aber bot der Einzug Kaiser Karls V. zu dem bekannten wichtigsten Reichstag in Augsburg, am 15. Juni 1530. Den Zug eröffneten zwei Fähnlein Landsknechte, je sieben in einem Gliede, an ihrer Spitze ihr Oberst Max von Eberstein. Dann kamen des Kaisers und des Kurfürsten von Sachsen Hofgesinde und Diener, je drei im Gliede, dann die des Kurfürsten von Brandenburg und der Kurfürsten von Mainz, Trier und Köln. An diese schloß sich der Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern reisiger Zug, 500 Pferde stark, mit Spießen, lichtem Harnisch und hohen Federbüschen; hierauf des Herzogs Heinrich von Braunschweig Rosse in 14 Gliedern, dann des Landgrafen von Hessen Reiter in 26 Gliedern und 7 Glieder Pommern. Nach diesen des Deutschmeisters Walter von Kronberg Rosse und eine große Schar von Grafen, Herren und viele vom Adel, kaiserliche und königliche Räte, Deutsche und Spanier. Dem eigentlichen kaiserlichen Zug voraus kamen 20 spanische Rosse des kaiserlichen Großhofmeisters, auf welchen wohlgekleidete Edelknaben, saßen, dann in 29 Gliedern des Königs von Ungarn Reiter und Edelknaben, rot gekleidet; hernach des Kaisers Stall, darunter polnische, türkische und genuesische Pferde, geritten von Edelknaben in gelben Samtrocken und begleitet von noch 200 Pferden und von des römischen Königs Hofgesinde in goldenen Stücken und Samtkleidern. Alsdann erschienen etlicher großen Potentaten Botschafter, mehrere Fürsten, Herren des kaiserlichen Regiments, alle in schwarzen Samt gekleidet, auch etliche böhmische Herren auf prächtigen Hengsten, mit großen Goldketten geziert. Hierauf die kaiserlichen und königlichen Trompeter, Heerpauker und Herolde, denen ein langer schwarzer Pfaffe mit einem langen Kreuze in der Hand, sowie die Staffiere und Palafreniere des päpstlichen Legaten mit Säulen und Kolben vorangingen. Nun kamen geistliche und weltliche Fürsten, dann die Kurfürsten. Der von Sachsen trug als Erzmarschall das Reichsschwert voran, ihm zur Rechten der von Brandenburg, dann die von Mainz und Köln. Jetzt erschien der Kaiser, allein reitend auf einem weißen polnischen Hengste mit goldenem Zeuge behängt, in einem goldenen spanischen Waffenrock, auf dem Haupte ein kleines spanisches seidenes Hütlein, über dem Kaiser ein Himmel von rotem Damast mit dem Reichsadler, getragen von Augsburger Ratsherren. Zur Seite und hinter dem Kaiser gingen dreihundert Trabanten, gelb, braun und aschgrau gekleidet. Dem Kaiser folgte der römische König Ferdinand mit dem päpstlichen Legaten Campeggio zur Rechten, jener in goldenem Kleide, begleitet von hundert rot gekleideten Trabanten. Hierauf die Erzbischöfe von Salzburg und Trident und viele andere hohe Prälaten ohne Zahl mit ihrem Hofgesinde in 99 Gliedern, darunter auch Stradioten und Türken. Achtzehnhundert Fußknechte der Stadt und zweitausend wohlgerüstete Bürger, welchen zwölf Halbschlangen voranfuhren, schlossen den Zug, der mit Glockengeläute von allen Türmen und mit Geschützdonner von den Wällen empfangen wurde. Der Augenzeuge, welcher diese Einholung des Kaisers zum Reichstag geschildert hat, setzt noch hinzu: »Wie aber Kaiser und König, wie auch Kurfürsten und Fürsten, geistliche und weltliche, samt ihrem Hofgesinde, mit goldenen und silbernen Tüchern, Perlenschmuck, Samt, Seide, Federbüschen und allerlei Zierart bekleidet und geschmückt gewesen, ist gar nicht zu beschreiben.« – Der Prunk, welcher die Fürsten im Leben umgab, folgte ihnen auch noch zum Grabe, und die fürstlichen Leichenbegängnisse waren daher mit allem ausgestattet, was die Schaulust reizen konnte. Zu den prachtvollsten Leichenbegängnissen des 16. Jahrhunderts gehört das des Kaisers Maximilian II., welches am 22. März 1577 zu Prag gehalten wurde, und daß die protestantischen Fürstenhöfe bei solchen Vorkommnissen noch sehr vieles von dem katholischen Pompe beibehalten hatten, zeigte die Bestattung des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen im Jahre 1656. Der Beisetzung der fürstlichen Leichen ging immer die Ausstellung auf einem prunkhaft erbauten sogenannten »Castrum doloris« voran. Die Leichenfeier für die erste Königin von Preußen (1705) kostete nicht weniger als 200 000 Taler.

Nr. 97. Sadeler: Leben am Hofe im 16. Jahrhundert.

Nr. 98. Der Zudringliche. Galanter Stich

Nr. 99. Moreelse, Marie von Rohan.

Nr. 100. van Dyck: Tilly.

Nr. 101. van Dyck: Wallenstein.

Nr. 102. Türkischer Soldat mit einem aufgespießten Bauernkind und einer Bauernfamilie, die er gefangen wegführt.

Der Anzug fürstlicher Männer und Frauen verschlang schon im 16. Jahrhundert sehr große Summen, und es hatten sich in Augsburg, Nürnberg und Leipzig Kaufmannshäuser eigens zu dem Zwecke aufgetan, die Höfe mit Prachtgewändern und Schmucksachen zu versorgen. Wir besitzen Briefe, welche zwischen diesen Firmen und verschiedenen deutschen Fürsten und Fürstinnen gewechselt wurden und zeigen, daß die ersteren den letzteren an Wohlgefallen und Eifer für Putz und Zierart durchaus nicht nachstanden. Als Kleidungsstoffe waren sogenannter goldner und silberner Samt und Atlas (goldene und silberne »Stücke«), wovon der erstere von 5 bis 18 Gulden die Elle kostete, dann grau und weiß oder grau und schwarz schillernde Seidenzeuge, Zindel (Zindeldort), Damast und Taft von allen Farben besonders beliebt. Köstliches Pelzwerk von Zobel oder Hermelin durfte dem Staatskleide nicht fehlen, und Herren und Damen funkelten bei festlichen Gelegenheiten von goldenen, mit buntfarbigen Edelsteinen besetzten Stirnreifen, Halsbändern, Medaillen (»Maydiglen«), Ketten, Kreuzen, Armbändern und Ringen. Auf die Ausstattung fürstlicher Bräute mit einem wohlgefüllten Schmuckkästchen wurde sehr gehalten. Dem Brandenburger Kurfürsten Johann Sigismund brachte seine Braut Anna 1594 so einen »Kleinodschrein« zu, dessen Inhalt über 14 000 Mark gekostet hatte, eine sehr beträchtliche Summe für jene Zeit.

Die Kleidermoden lösten einander bei beiden Geschlechtern ziemlich schnell ab, seitdem einmal die spanische Tracht über die nationale die Oberhand gewonnen hatte. Die Frauen ließen sich besonders im 17. Jahrhundert in Dingen der Mode keineswegs immer von dem ihnen sonst zumeist eigenen Takt und Geschmack leiten. Bald trugen sie den Busen bis an die Knospe entblößt, bald bedeckten sie ihn bis an den Hals mit einem panzerartigen Schnürleib, welcher die Brust platt drückte, wozu sie dann Kleiderärmel anhatten, welche Dudelsäcken glichen. Von einem förmlichen Frisurenwahnsinn der Damen werden wir im 3. Buche zu sprechen haben. Einstweilen noch kräuselten die jüngeren die Haare über der Stirne und ließen sie an den Seiten in langen Locken herabfallen, während die älteren die matronliche Haube trugen. Eine der häßlichsten Frauenmoden waren die Annahme des pflugradgroßen, dicken und steifen Männerhalskragens zur Zeit Kaiser Ferdinands II., auf welchem Kragen der Kopf wie auf einem Teller lag und die Anmut der Halsbewegung ganz verloren ging. Die mittelalterliche Fülle des Männerbartes wurde im 17. Jahrhundert zum Schnurr- und Kinnbart à la Henry IV. vermindert und verdünnte sich zur Zeit, als die unsinnigen Allongeperücken aus Frankreich herüberkamen, auf einen schmalen Haarstreifen auf der Oberlippe, während die breiten Stuarthalskragen zu Spitzenhalsbinden à la Vandyk einschrumpften. Eine der unsinnigsten Erfindungen, welche die Mode je gemacht hat, waren die Pluderhosen, wahre Ungeheuer von Beinkleidern, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts aufkamen und namentlich von den Landsknechten ins Fabelhafte erweitert wurden. Fabelhaft ist gewiß nicht zuviel gesagt, wenn man erfährt, daß zu solchen Pluderhosen 60, 80, ja 130 Ellen Zeug verwendet wurden. Die Geistlichkeit jener Zeit hat gegen diese tolle und geschmacklose Verschwendung unzählige Predigten gehalten, und der Brandenburger Hofprediger Musculus schrieb sogar eine eigene »Vermahnung und Warnung von zerludertem, zucht- und ehrverwegenen pludrichten Hosenteufel«. Mit der Perücke Ludwigs XIV. wanderten auch die übrigen Stücke der französischen Hoftracht in die vornehmen Kreise Deutschlands. Das spanische Wams wich der französischen Weste mit ihren die Oberschenkel deckenden Klappen, der spanische Mantel dem mit Borten und Stickereien überladenen Galarock. Das Beinkleid verkürzte sich, und am Knie schlossen sich ihm seidene Strümpfe an, die in Schuhen mit hohen roten Absätzen und großen Bandrosen staken. Das zweischneidige Ritterschwert mit seinem Kreuzgriff hatte sich längst zum Stoßdegen mit Stichblatt und Handkorb verwandelt, welcher sich zu Anfang des 18. Jahrhunderts zum Galanteriedegen verkleinerte.

Nr. 103. Aldegreven: Landsknechtsfähnrich.

Nr. 104. Der Feldprofoß.

Nr. 105. Hopfer, Landsknecht mit Schwert, Pfeifer, Trommler, Fahnenträger und Landsknecht mit Helmbarte.

Der Galanteriedegen war aber nicht das Schlimmste, was aus dem galanten Frankreich herüberkam. Wir möchten der Sittlichkeit unserer Altvorderen durchaus keine übertriebene Lobrede halten und haben schon mehrfach Gelegenheit gehabt, zu sehen, wie es namentlich mit den geschlechtlichen Verhältnissen in der guten alten frommen Zeit bestellt war. Allein so viel ist dennoch gewiß, daß die raffinierte Liederlichkeit erst durch die Nachahmung der Hofsitten der französischen Könige Franz' I., Heinrichs IV., Ludwigs XIV. und Ludwigs XV. in Deutschland aufkam. Die Briefe der geistreich derben Herzogin Charlotte Elisabeth von Orleans, einer pfalzbayerischen Prinzessin, welche dem Bruder Ludwigs XIV. den nachmaligen »Regenten« gebar, entwerfen uns von dem französischen Hofleben ihrer Zeit ein grauenvolles Bild. Und dieser Hof und Adel, in dessen Kreisen nicht allein mehr die natürliche Wollust in allen Graden, nein, die Sodomiterei in allen erdenklichen Formen zum guten Ton gehörte, ward namentlich durch Vermittelung des Bündnisses der deutschen Protestanten mit der Politik der »Lilien« Vorbild und Muster für die deutschen Fürsten und Edelleute. Was Wunder, wenn mit der Verschwendungssucht, der Bauwut, der Mißachtung der Volksrechte, der höhnisch grausamen Despotenlaune bourbonischer Verderbnis auch das heilloseste Mätressenwesen herüberkam?

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts suchten die deutschen Fürsten bei ihren Ausschweifungen wenigstens noch den Schein der Ehrbarkeit zu bewahren, und es nahm z. B. der Landgraf Philipp I. von Hessen vor den Forderungen seines heißen Blutes zu einer von Luther und Melanchthon knechtschaffenerweise gebilligten Doppelehe seine Zuflucht. Auch findet sich in damaligen Liebesverhältnissen der Vornehmen noch mancher schöne romantische Zug, wie in dem Werben des Pfalzgrafen Friedrich um die Hand der Prinzessin Eleonore, Schwester Karls V. Auch später noch trat aus der sittlichen Versunkenheit hier und da eine edlere Erscheinung dieser Art hervor. So insbesondere das Benehmen des Herzogs Wilhelm von Bayern und des Erzherzogs Ferdinand von Tirol, welche ihre bürgerlichen Geliebten, jener die Marie Pettenbeck, dieser die Philippine Welser, nicht zu Metzen entwürdigten, sondern zu ihren Ehefrauen machten. Dagegen trieb der Brandenburger Kurfürst Joachim II. mit Anna Sydow, der schönen »Gießerin«, und anderen Buhlerinnen das französische Mätressenwesen schon ganz scham- und scheulos. Derselbe hielt sich auch zur Herbeischaffung der Mittel zu seiner leichtsinnigen Verschwendung den berüchtigten Hofjuden Lippold, und das Amt dieser »Finanzer«, zu deutsch: Wucherer, Aussauger und Diebe, blieb bis weit ins 18. Jahrhundert hinein an vielen Höfen ein stehendes. Aber es nahmen freilich auch diese Goldmacher manchmal ein schmähliches Ende. So starb in Württemberg der Jude Süß Oppenheimer 1738 am nämlichen Galgen, an welchem früher die herzoglichen Alchimisten gestorben waren. Durch bodenlose Unsittlichkeit zeichnete sich am Ende des 16. Jahrhunderts der Hof von Jülich-Kleve aus, wo des blödsinnigen Herzogs Johann Wilhelm III. Gemahlin, Jakobäa von Baden, den ihr schuldgegebenen messalinisch unzüchtigen Lebenswandel auf Betreibung ihrer gleich zuchtlosen Schwägerin Sibylle mit dem Tode büßte. Der Kurfürst Christian II. von Sachsen, der 1611 infolge eines Rausches starb, war durch Wollust und Trinksucht zum Krüppel geworden; derselbe hatte bei Gelegenheit eines Besuches, welchen er 1610 bei Kaiser Rudolf II. in Prag abgestattet, seinem Wirte beim Abschiede mit den Worten gedankt: »Ihre kaiserliche Majestät haben mich gar trefflich gehalten, also, daß ich keine Stunde nüchtern gewesen.« Völlerei und gräßliches Fluchen waren überhaupt in der hohen und allerhöchsten Gesellschaft daheim, und Anläufe zu Mäßigkeitsvereinen, wie eine Anzahl deutscher Fürsten bei Gelegenheit eines Gesellenschießens zu Heidelberg 1524 einen genommen hatten, blieben bald wieder im Schlamme der Gewohnheit stecken. Auch am Hofe von Kassel ging es liederlich zu. Die Landgräfin Juliane unterhielt 1615 ein Verhältnis mit einem schönen Hofjunker. Der Hofmarschall von Hertingshausen bemerkte ein Zeichen unziemlicher Vertraulichkeit zwischen dem Paare und hinterbrachte das dem Landgrafen. Darauf streckte der Hofjunker den Hofmarschall bei hellem Tage auf offener Straße durch einen Schuß nieder, ward aber ergriffen und auf grausame Art hingerichtet. Dabei stellte sich noch heraus, daß die Frau des Ermordeten ein Kind von einem andern trug, der sich vergiftete, als diese ganze Blase höfischer Galanterie zum Platzen kam. An mittelalterliche Schauerromantik erinnert der Ausgang des Liebeshandels zwischen der Kurprinzessin Sophia Dorothea von Hannover und dem Grafen Philipp Christoph von Königsmark, welchen der beleidigte Gatte ermorden oder, diplomatisch gesprochen, verschwinden ließ (1694). Die Schwester des Verschwundenen, die schöne Aurora von Königsmark, wurde als Mätresse Augusts II. von Sachsen, dem sie den bekannten Marschall von Sachsen gebar, eine der berühmtesten Buhlerinnen ihrer Zeit und durch ihren über die Maßen liederlichen Bankert die Urahne der großen französischen Dichterin Aurore Dudevant (Georges Sand). Es existiert von der Hand der Königsmark ein Schriftstück – mitgeteilt durch Kramer in den »Denkwürdigkeiten der Gräfin M. A. Königsmark«, I, 66 ff., aber nur mit sehr häufigen Gedankenstrichen –, welches sie kurz nach der Ermordung ihres Bruders verfaßte und worin sie sich über die Verhältnisse ihres Bruders am Hannoverschen Hofe ausließ. Diese Denkschrift mag oder muß lesen, wer so recht erfahren will, mit welcher Unbefangenheit damals Damen der vornehmsten und feinsten Kreise die gröbsten Zoten zu Papiere brachten. In eine wahre Kloake von Gemeinheit sodann führt uns die Familiengeschichte des herzoglichen Hauses von Liegnitz, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Da finden wir einen Fürsten, der sich nicht scheute, in Gegenwart der Pagen seiner Frau beizuwohnen, und schließlich als unverbesserlicher Trunkenbold und Schuldenmacher von seinem Sohne eingetürmt ward, welcher letztere übrigens den Lebenswandel seines Erzeugers getreulich fortsetzte. Der Nachfolger dieses Herzogs, Heinrich XI., fuhr als wahrer Bettelprinz im Reiche umher und suchte, obgleich Lutheraner, namentlich von den Äbten der reichen Prälaturen dürftige Anlehen zu erschwindeln. Der ehrliche Hanns von Schweinichen, welcher den Fürsten begleitete, hat diese Bettelfahrten beschrieben, und es ist ergötzlich zu lesen, wie er für seinen Herrn den Pumper und Borger machen mußte. So im Kloster Kaisersheim bei Donauwörth. »Ich mußte zwar den Abt um Geld zu leihen ansprechen, war aber bei ihm nichts zu erhalten, sondern entschuldiget sich mit Unvermögen. Letztlich bracht' ich es so weit, daß er Ihro Fürstliche Gnaden 50 Kronen verehret, mit welchem J. F. G. auch zufrieden war.« Und dennoch waren viele Stufen der Ehrlosigkeit hinabzusteigen, um da anzulangen, wo jener Herzog Karl Leopold von Mecklenburg 1717 stand, als er vom Zaren Peter I., dessen Bruderstochter er geheiratet hatte, vor seinen eigenen Augen und im Angesichte des beiderseitigen Hofstaates auf deutschem Boden (in Magdeburg) sich zum Hahnrei machen ließ, »in seines Nichts durchbohrendem Gefühle« nicht wagend, auch nur ein Wort gegen diese zarische Auszeichnung vorzubringen.

Nr. 106. Spießrutenlaufen.

Nr. 107. Landsknechtslager.

Nr. 108. Daniel Hopfer, Landsknecht und Dirne.

So weit war es mit der deutschen Fürstenehre gekommen in einer Zeit, wo auch in den gebildetsten vornehmen Kreisen, wie z. B. in den Zirkeln der »philosophischen« Königin Charlotte von Preußen, der Freundin des großen Leibniz, nach dem Zeugnisse dieses Philosophen »ein lüderlich Leben« im Schwange war. Von dem »guten Ton« am damaligen preußischen Hofe gibt charakteristisches Zeugnis der Umstand, daß bei den sogenannten »Wirtschaften« den Damen der Reihe nach versifizierte Obscönitäten ins Gesicht gesagt wurden, die man heutzutage gar nicht mehr wiederholen kann. Man ließ es sich wohl sein und die Hofjuden dafür sorgen, die Geldmittel zum Wohlleben durch ein raffiniertes Steuersystem herbeizuschaffen. Der Hofstaat und die Unterhaltung der Familie des ersten Königs von Preußen erforderte jährlich die Summe von 820 000 Talern, nur 10 000 Taler weniger, als die ganze Zivilverwaltung des Königsreichs kostete. Schon wurden die Hofämter mit Besoldungen ausgestattet, die für den damaligen Geldwert übertrieben genug waren. Kaiser Leopold I. bezahlte seinem Oberhofmeister jährlich 6000 Gulden und erstattete ihm 12 000 Gulden Tafelgelder, seinem Oberstkämmerer 12 000, seinem Oberhofmarschall 3000, seinem Obriststallmeister 2000, seinem Obristkuchelmeister 1000 Gulden.

Nr. 109. Titelbild zu einem Soldatentrachtenbuch.

Nr. 110. Landsknecht.

Nr. 111 de Gheyn, Die Garden Kaiser Rudolfs II.

Beim Beginne des 16. Jahrhunderts trugen die einsichtigeren deutschen Fürsten Sorge, ihren Söhnen und Töchtern im Vaterhause selbst durch tüchtige Hofmeister, welche den Gelehrten mit dem Weltmanne verbanden, die nötigen Vorkenntnisse beibringen zu lassen. Im Jünglingsalter bezogen dann die Söhne der hohen Aristokratie eine einheimische Hochschule, wo sie sich dem Geiste der Zeit gemäß vornehmlich mit theologischen Studien beschäftigten. Die Hörsäle Luthers und Melanchthons zu Wittenberg z. B. sahen manchen prinzlichen Zuhörer. Andere Fürsten schickten ihre Söhne nach empfangenem Schulunterricht zu weiterer Ausbildung auch wohl an den kaiserlichen Hof, und wieder andere faßten zu diesem Zwecke bereits den französischen ins Auge. Schon um 1580 finden wir deutsche Prinzen daselbst, und bald begann das massenhafte Schwärmen des jungen Adels nach Paris, wo die deutschen Bären geleckt werden sollten. Das wurden sie denn auch, allein in der Regel ging mit dem rauhen deutschen Fell auch Zucht und Ehrbarkeit, Scham und Ehre verloren. Nach Italien und Spanien richteten die vornehmen Touristen jener Zeit ebenfalls ihre Schritte, und die empfänglicheren brachten aus der Fremde nicht nur die Sitten oder Unsitten und Laster derselben mit nach Hause, sondern auch die Kenntnis ausländischer Sprachen und Literaturen. Daheim fanden sich dann in befreundeten Kreisen wieder genug solche, namentlich Frauen, welche die mitgebrachten Setzlinge fremder Bildung in Verbindung mit den Überbringern in den Treibhäusern aristokratischer Kultur aufnährten und großzogen. Man muß gestehen, daß dies nicht nur zu erklären, sondern auch zu entschuldigen war, obzwar die Schätzung des fremden Guten nur allzu häufig zur Bewunderung und Nachahmung des fremden Schlechten führte. Es gab aber damals keine nationale Bildung in Deutschland. Was die Grundlage einer solchen hätte abgeben müssen, der Schatz unserer alten Poesie, war vergessen, die Meistersängerei zum theologischen Pedantismus erstarrt, in rohen Anfängen bewegte sich das Drama, und einzelne geniale Männer, wie Hanns Sachs und Fischart, die damals schrieben, taten dies in so volkstümlichen, der letztere sogar in so grobianischen Formen, daß sie schon dadurch der Wirkung auf die aristokratischen Kreise verlustig gehen mußten. Im übrigen überwucherte das theologisch-zelotische Unkraut das ganze Gebiet des deutschen Geisteslebens, und daß sich von dem mißlichen Dufte dieser Pflanze feiner und zarter organisierte Naturen widerwillig abwandten, ist ganz begreiflich. Sie richteten daher ihre Aufmerksamkeit entweder auf die klassische Literatur, woher es kommt, daß wir im 16. und 17. Jahrhundert deutschen Damen begegnen, welche Latein und Griechisch verstanden, oder auf das Schriftentum der romanischen Völker, welches dem vornehmen Geschmacke die Stoffe der modernen Poesie bereits in schön geschliffenen Formen zu Genusse darbot.

Nr. 112. Trommler.

Wir wollen nicht von Frankreich reden, dessen wirkliche literarische Blüte erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts beginnt; allein Italien hatte bereits seinen Dante, Boccaccio und Petrarca, seinen Pulci, Bojardo und Ariosto, Spanien seinen Boscan, Garcilaso und Montemayor, dessen Schäferromantik die des eben erwähnten Franzosen d'Urfé weckte, ferner seinen Mendoza, den Erfinder des Schelmenromans, und seinen großen Cervantes, während in Deutschland jener armselige Bader an der Saale, dessen elende Reimreißerei dem Worte Saalbaderei den Ursprung gegeben haben soll, es wagen durfte, sich als zweiten Homer anzukündigen, weil »Deutschland zwar habe einen Lutherum, aber noch keinen Homerum«. So erklärt es sich denn, daß der Bildungstrieb der höheren Gesellschaft am Ende sogar die Sprache selbst, in welcher derartiger Blödsinn sich laut machte, verachten lernte. Noch in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts hatte König Franz I. bei seinen Verhandlungen mit den deutschen Protestanten deutsch sprechende und deutsch schreibende Unterhändler gebrauchen müssen, wenn er verstehen und verstanden werden wollte; denn damals bediente sich die deutsche Diplomatie, wenn nicht der lateinischen, nur der deutschen Sprache; aber das änderte sich unter dem Einflusse des Kalvinismus, der französischen Pensionen und der Lockungen von Paris sehr rasch. Der pfälzische, der hessische und der nassau-oranische Hof, sie gingen im Französieren voran. Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz führte seine Korrespondenz schon französisch, und bald hatte die frivole Hofsitte Frankreichs aus dem Heidelberger Schloß alles Deutsche verdrängt, ausgenommen die Virtuosität im Trinken. Als der Kurprinz Friedrich, welcher nachmals als böhmischer Winterkönig eine für Deutschland so unheilvolle, für seine eigene Person so jämmerliche Rolle spielte, im Jahre 1613 mit seiner Braut, der leichtsinnigen Elisabeth Stuart, in Heidelberg einzog, hatte man sogar schon Kinder zum Herplappern französischer Phrasen dressiert. Bei der nun rasch sich steigernden Frivolität im Pfälzer Hause kann es uns nicht wundernehmen, wenn der Herrin desselben von einem der Hauptträger verwelschter deutscher Fürstlichkeit, von dem tollen Christian von Halberstadt, ganz im Stile bourbonischer Galanterie gehuldigt wurde. Auch an dem Hofe des Landgrafen Moritz von Hessen wurde alles auf französischen Fuß gesetzt, doch lebte in der Familie des Fürsten daneben ein wirklich lebhafter Drang nach Bildung. Er selbst durfte für die damalige Zeit ein sehr vielseitig gebildeter Mann genannt werden, verstand die lateinische und die meisten neueren Sprachen, war in Musik, Mathematik und Physik bewandert und besaß Gefühl für das Schöne. Seine beiden Töchter Elisabeth und Agnes waren schon in ihren Kinderjahren des französischen Stils vollkommen mächtig, und die erstere schrieb später auch in italischer Sprache petrarkische Madrigale. Um den modischen Hofton und Hofgeschmack in die Kreise des Adels einzuführen, gründete Moritz zu Marburg das Collegium Mauritianum (1599) und verlegte diese Anstalt später nach Kassel, wo sie zu einer Ritterakademie für ganz Deutschland erweitert wurde. Unter den Vorstehern des Kollegiums, wo außer den vier Fakultätswissenschaften die alten und neuen Sprachen, ferner Musik und ritterliche Künste gelehrt wurden, ist besonders Dietrich von dem Werder hervorzuheben, ein in den höfisch gebildeten Kreisen jener Zeit vielgenannter Mann. Im Fürstenhause von Anhalt fand das Fremdwesen erst nach dem Tode des Fürsten Joachim Ernst († 1586) Eingang, welcher in seinem Gebaren noch ganz ein deutschlutherischer Dynast war, Jagd, Ritterspiel und Trunk, aber auch Sinnspruchpoesie und Gesang liebte und so recht im theologischen Zeitgeiste bei Tafel geistliche Lieder anstimmte. Unter seinen Söhnen riß bald der französische Ton und der italische Geschmack ein, jedoch werden wir am Anhaltschen Hofe das patriotische Gewächse des Palmbaums der fruchtbringenden Gesellschaft fröhlich emporsprossen sehen. Ganz widerlich ging es in der Umgebung des schon oben erwähnten Christian II. von Sachsen zu; denn hier war alles Edlere und Höhere in wüstem Sauftumult untergegangen, so daß die bleierne Monotonie siebenstündiger Trinkgelage nur durch brutal unflätige Späße mit den Dienern und Hofnarren unterbrochen wurde. Auch unter seinem Nachfolger blieben die Hofsitten des späteren Mittelalters am Dresdener Hofe noch herrschend, bis die Enkel Johann Georgs I. dem alamodischen Fremdwesen Eingang verschafften. Die völlige Umwandlung des Brandenburger Hofes im französischen Sinne wurde erst durch den ersten König von Preußen vollendet.

Nr. 113. Fahnenträger.

Nr. 114. A. Dürer: Beschießung und Erstürmung einer Stadt durch Landsknechttruppen.

Wie aber für die protestantischen Fürstenhäuser Paris den Ton angab, so für die katholischen Rom und Madrid. An den kaiserlichen Hof kam im Gefolge der spanischen Ritterromantik auch der spanische Fanatismus und die spanische Etikette, und keine dieser beiden Bescherungen war geeignet, das geistige Leben zu fördern, um so weniger, da als drittes Element der Jesuitismus hinzutrat. Dann vollendeten der Dreißigjährige Krieg und der unselige Westfälische Friede, wie die politische, so auch die geistige Abhängigkeit der Deutschen vom Auslande. Die deutsche Aristokratie, den fremden Höfen verkauft und verfallen, hatte die Muttersprache als gemein und bildungslos aufgegeben, die Muttersprache, von welcher der vaterländisch gesinnte Sinndichter Logau eben damals sagte: »Kann die deutsche Sprache schnauben, schnarchen, poltern, donnern, krachen, kann sie doch auch spielen, scherzen, liebeln, güteln, kürmeln, lachen.« Und während das Französische Hofsprache in Deutschland wurde, mußte sich unser herrliches Idiom eine unerhörte Verpfuschung und Entstellung gefallen lassen, denn die abenteuerlichste Sprachmengerei war alamodisch, und Gelehrte, Kanzlisten, Prediger, Kaufleute und Soldaten glaubten was Rechtes zu tun, wenn sie die aus aller Welt hergeholten fremden Sprachlappen auf ihre Muttersprache plätzten. »Oh, ihr mehr als unvernünftigen Nachkömmlinge!« – rief der wackere Moscherosch 1650 in gerechtem Zorne seinen Landsleuten zu – »welches unvernünftige Tier ist doch, das dem andern zu gefallen seine Sprache und Stimme änderte? Hast du je eine Katze, dem Hunde zu gefallen, bellen, einen Hund der Katze zulieb' mauchzen hören? Nun sind wahrhaftig in ihrer Natur ein teutsches festes Gemüt und ein schlüpfriger welscher Sinn anders nicht als Hund und Katze gegeneinander geartet, und gleichwohl wolltet ihr, unverständiger als die Tiere, ihnen wider allen Dank nacharten? Hast du je einen Vogel plärren, eine Kuh pfeifen hören? Und ihr wollet die edle Sprache, die euch angeboren, so gar nicht in Obacht nehmen in eurem Vaterland? – pfui! dich der Schand!«

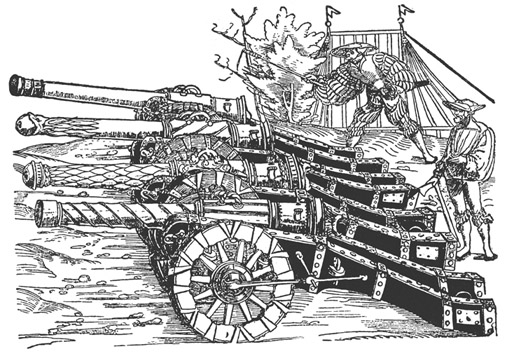

Nr. 115. Belagerungsgeschütz.

Ohne Opposition ging also doch die Verwelschung des deutschen Wesens und der deutschen Sprache nicht vor sich, und es ist nur billig, von ganzem Herzen anzuerkennen, daß ein deutscher Fürst in Führung der patriotischen Opposition voranging. Es war dies Ludwig von Anhalt-Köthen, feingebildet, durch Studien und Reisen mit Gehalt und Form fremder Literaturen vertraut geworden, den rohen Vergnügungen der einen seiner Standesgenossen abhold, der schalen Ausländerei der andern überdrüssig, dabei regsam und nicht ohne literarisches Talent. Im Hinblick auf die Akademien Italiens kam ihm der Gedanke, etwas Ähnliches auch in Deutschland zu versuchen und, insbesondere auf Eingebung des thüringischen Edelmanns Kaspar von Teutleben, auch hier »eine solche Gesellschaft zu erwecken, darin man gut rein Deutsch zu reden und zu schreiben sich befleißige und dasjenige täte, was zur Erhebung der Muttersprache dienlich.« Aus dieser Absicht entsprang die erste deutsche Sprachgesellschaft, welche unter dem Namen »Fruchtbringende Gesellschaft« 1617 förmlich begründet wurde und zwar im Sinne jener Zeit in der Form eines Ordens, welcher zum Sinnbild einen Palmbaum und zum Sinnspruch das Wort: »Alles zu Nutzen« nahm. Sie zählte bald eine namhafte Anzahl von Fürsten, Kriegern, Staatsmännern, Gelehrten und Poeten als Mitglieder; Männer wie Opitz und Dietrich von dem Werder traten ihr bei, und wenn auch die aus ihrem Schoße hervorgegangenen literarischen Erzeugnisse keineswegs über die Fläche der Zeit sich erhoben, so hat sie doch für Reinigung, Schmeidigung und Geltendmachung deutscher Sprache und deutschen Stils unstreitig höchst Ehrenwertes geleistet, was um so mehr Anerkennung verdient, da sie in ihren vaterländischen Bestrebungen insbesondere durch die Damen der vornehmen Welt vielfach gehemmt wurde, welche zu jener Zeit, bis zum Aberwitz von der schäferlichen Dichtung des Autors der Astrée entzückt, alles deutschernsten Sinnes sich entschlagen hatten und gegen alles, was in diesem Sinne geschah, ränkelten und zettelten. Der frivolen Spottlust bot freilich die fruchtbringende Gesellschaft manche Handhabe, und auch wir können uns heutzutage kaum des Lächelns enthalten, wenn wir die zum Teil höchst seltsamen Beinamen überblicken, welche den Palmordensrittern im Stammbuche der Genossenschaft gegeben wurden (z. B. der Saftige, der Mürbe, der Einfältige, der Mehlreiche, der Faselnde, der Fütternde, der Kitzlige, der Wohlriechende, der Schnäbelnde, der Säuerliche, der Ausgedrückte, der Anhenkende), nicht etwa sie zu höhnen, nein, sie zu ehren. Viel inhaltslose Spielerei lief da mit unter, aber das hinderte den sogar die Stürme des Dreißigjährigen Krieges überdauernden Palmorden keineswegs, die Teilnahme der höheren Klassen der Gesellschaft an heimischer Sprache und Bildung wenigstens einigermaßen zu wecken und wachzuhalten. Im nämlichen Geiste wirkten andere nach seinem Vorgange gestiftete Sprachgesellschaften: der durch Harsdörfer und Klai 1642 begründete »Orden der Pegnitzschäfer« zu Nürnberg, auch der gekrönte Blumenorden genannt; dann die von Philipp von Zesen 1643 zu Hamburg errichtete »Deutschgesinnte Genossenschaft« und der durch Johann Rist 1656 gestiftete »Schwanenorden an der Elbe«.

Aber das Unglück war, daß solchen Bemühungen nicht ein wahrhafter Dichtergenius, ein wirklich schöpferischer Geist zur Hilfe kam, welcher die da und dort schüchtern aufleuchtenden Strahlen nationalen Sinnes in Werken sammelte, deren Gehalt und Schönheit alles mit sich hätte fortreißen können. Noch mußten hundert Jahre vergehen, bevor Deutschland wieder einen Originaldichter erstehen sah und bei der entschiedenen Mittelmäßigkeit, welche unsere bloß nachahmende Literatur bis weit ins 18. Jahrhundert hinein im allgemeinen kennzeichnet, kann es nicht wundernehmen, daß die vornehme Bildung sich lieber den fremden Originalen zuwandte. So trug denn alles, was gegen das Ende des 17. Jahrhunderts hin und zu Anfang des folgenden zur Förderung des geistigen Lebens in Deutschland von Seiten der Höfe etwa geschah, immer entschiedener den französischen Charakter, wie z. B. die unter Leibniz' Mitwirkung auf Betreiben der preußischen Königin Charlotte zu Berlin im Jahre 1700 gestiftete Akademie der Wissenschaften. Die aristokratische deutsche Gesellschaft war im Denken und Fühlen, Reden und Handeln, in Tracht und Sitte vollkommen zum Affen der französischen geworden. »Heutzutage,« heißt es in einer 1689 erschienenen Schrift (»Der deutsch-französische Modegeist«), »heutzutage muß alles französisch sein. Französische Sprache, französische Kleider, französische Speisen, französischer Hausrat, französisch tanzen, französische Musik und französische Krankheit. Der stolze, falsche und liederliche Franzosengeist hat uns durch schmeichelnde Reden gleichsam eingeschläfert. Die meisten deutschen Höfe sind französisch eingerichtet, und wer an denselben versorgt sein will, muß französisch können und besonders in Paris gewesen sein, welches eine Universität aller Leichtfertigkeit ist.«

Nr. 116. Hurnweibel mit Dirne.