|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mit der ersten Wahl ihres Verteidigers hat sie kein Glück gehabt. Doulcet de Pontécoulant, Neffe ihrer ehemaligen Aebtissin, erfährt, wahrscheinlich durch eine Lässigkeit Fouquier-Tinvilles, von dieser auf ihn gefallenen Wahl seiner Jugendfreundin nichts, hört davon angeblich erst nach ihrem Tode, als ihn von ihrer Hand ein sehr harter und noch zu zitierender Brief erreicht und ihn die immer offenkundiger mit der Toten sympathisierende öffentliche Meinung laut der Feigheit beschuldigtWie mir scheint, nicht mit Unrecht, da seine Ausrede bei näherem Zusehen doch recht dürftig erscheint. Dass Marat ermordet und dass die Attentäterin seine Jugendbekannte war, dürfte Doulcet de Pontécoulant denn doch nicht entgangen sein. An sich ist es nicht gerade wahrscheinlich, dass ihm die Kunde von der auf ihn entfallenen Wahl nicht »ausseramtlich«, also durch die Presse oder durch den Klatsch des Justizpalastes zugetragen worden war. War er aber wirklich damals in Paris sozusagen der einzige Jurist, der von dieser Wahl nichts wusste, so hätte am Ende nahegelegen, dass er sich auch ohne besondere Aufforderung der alten Freundin zur Verfügung gestellt hätte..

Es ist also mit Doulcet de Pontécoulant nichts. Es ist aber ein gutes Zeichen für das Niveau der damaligen Pariser Advokatur, dass schon gestern im 274 Gerichtssaal zahlreiche Anwälte um die fraglos doch gefährliche Ehre gestritten haben, sie verteidigen zu dürfen. Montané aber hatte mit dem Manne, der ihm geeignet schien und den er ihr am folgenden Tage während der Hauptverhandlung als Offizialverteidiger vorschlug, schon am Montag nach dem Verbalprozess Fühlung genommen und hatte keine üble Wahl getroffen. Wir besitzen von diesem Manne, der Chauveau-Lagarde hiess und wenige Monate später ritterlich und unerschrocken der gefangenen Königin den gleichen Dienst erwies, aus den Tagen der Restauration ein gutes Porträt. Es ist mit Adlernase und bedeutender Stirn und offenem Blick das Antlitz eines edlen und mutigen Mannes. Beide Eigenschaften bewährte er jedenfalls, als er am Tage der Hauptverhandlung dieser einsamen, tapferen Frau beistand. –

Die letzte Nacht dieses früh vollendeten Lebens, die Nacht vom Montag zum Dienstag, ist unsäglich schwül, voll schwerer Gewitterwolken hängt der Himmel, in den engen Kottern der Conciergerie mag die Luft doppelt dumpf gewesen sein. Früh hat sie sich niedergelegt, und die Legende, die ihr eine nächtliche Beichte bei dem konstitutionellen Priester Emmery, dem Galgenkaplan der Conciergerie, nachsagt, ist irrig. Der Verwalter Richard, der mehrfach an ihrer Zelle vorübergeht, hat sie jedesmal »mit 275 geröteten Wangen« schlafend gefunden. Es war übrigens schon acht Uhr, als die Gendarmen, die sie zur Verhandlung holten, an ihre Tür pochten.

Der Weg von der Zelle bis zum Verhandlungssaal ist weit, durchmisst über Wendeltreppen und enge Korridore den ganzen gotischen Dachsbau der Conciergerie und führt sie vorbei am Dienstraum ihres Gönners Richard. »Halten Sie doch, lieber Richard, das Frühstück bereit – sowie ich wiederkomme, wollen wir zusammen essen.« Es scheint fast so, als sei, dem Stoizismus des Barbaroux-Briefes zum Trotz, in ihr noch eine allerletzte Hoffnung auf einen verzögerten Verlauf der Dinge lebendig gewesen. –

Der Sitzungssaal, in dem als oberster Gerichtshof des Königreiches einst das Parlament von Frankreich tagte, bildet ein längliches, von zwei grossen Fenstern erhelltes Rechteck. Hinten, an der einen Schmalseite, sitzen auf einer halbkreisförmigen Bank die Geschworenen, vor ihnen baut sich die Empore für den Präsidenten und seine beiden Beisitzer auf, zur Linken und zur Rechten dieser Empore steht je ein Tisch für den öffentlichen Ankläger und den Protokollführer, der auf den Namen Wolff hört. Das Publikum füllt den durch eine Barriere abgeschlossenen, vor der entgegengesetzten Schmalseite gelegenen und ziemlich lichtlosen Raum, und füllt nicht nur ihn, sondern auch die Korridore, den Hof und, in dieser Höllenglut, 276 die benachbarten Strassen. Im Saal jedenfalls sind seit den frühesten Morgenstunden alle Plätze belegt. »Es gab«, berichtet ein Augenzeuge, »in der Stadt niemanden, der nicht diese durch ihre Willensstärke, ihren Charakter und ihren rührenden Charme über Nacht berühmt gewordene Frau sehen wollte.« Engländer, die sich durch Bestechen der Gerichtsdiener noch ein Plätzchen sichern konnten, haben, dieses Antlitz besser zu betrachten, lange Messingfernrohre mitgebracht. Hereingeführt wird sie, übrigens ungefesselt und begleitet nur von ihren beiden Gendarmen, erst gegen neun Uhr. Tiefes überraschtes Schweigen tritt ein, sowie man ihrer gewahr wird. »Ebenso zierlich wie fest«, heisst es in dem oben zitierten Bericht, »sahen wir sie dastehen mit ihrem aufgelösten prachtvollen Haar, das nun frei auf die Schultern niederfiel. Die Ruhe einer grossen Seele tat sich kund in diesem zauberhaft melodiösen Organ und diesem engelhaften Gesicht.« Es wird übrigens fast zehn Uhr, ehe nach ihr das Gericht erscheint und die Sitzung beginnt.

Wer sich heute dieses Verfahren roh und die Richter als zerlumpte und blutrünstige Bösewichte vorstellt, täuscht sich und unterschätzt die Formen selbst dieser bewegten Zeit. Es ist richtig, dass das Verfahren, gesehen mit den heutigen Augen, in seiner technischen Durchführung unsystematisch und wirr erscheint mit der fehlenden Arbeit des Untersuchungsrichters 277 und mit seinem auf so viel verschiedenen Stellen – Sicherheitsausschuss, Polizei, Jakobinerklub und Verbalprozess – gewonnenen Aktenmaterial.

Englische Karikatur auf den Corday-Prozess

Aber man soll wenigstens nicht denken, dass es hinauskommt auf Gebrüll und rohes Anfahren der Beklagten. Niemand terrorisiert sie in diesem Saale, der Präsident Montané bemüht sich sichtlich um ein wenig Menschlichkeit, selbst dieser öffentliche Ankläger Fouquier-Tinville, der später die Königin, Danton, Camille Desmoulins und noch später, nach dem Thermidor, sich selbst aufs Schafott bringen wird – selbst dieser melancholische Bürokrat des Todes fällt nicht allzusehr aus der Rolle der Gesittung. Man weiss eben, was man dem Ruf der jungen Republik schuldet. Die Richter tragen zur schwarzen Robe weisse Krawatten, sie tragen gewichtige Zweispitze mit grossen dreifarbigen Kokarden, und sie tragen auf der Brust jene blitzende Messingplakette, die ein altrömisches Liktorenbündel darstellt. Denn so nachhaltig geladen mit altrömischer Tugend ist diese Zeit, dass auch die Justiz nicht umhin kann, sich zu antikisieren.

Das Gericht also betritt erst gegen zehn Uhr den Saal. Die gestern erschienenen Zeugen, heute vermehrt um die Frauen d'Aubanton und Lebourgeois und vor allem um die aus der Abtei vorgeführten Abgeordneten Fauchet und Duperret, werden 278 aufgerufen. Die Geschworenen werden instruiert und sprechen Mann für Mann dem Vorsitzenden diesen feierlichen Eid nach . . .

»Ich schwöre und verspreche, mit gewissenhaftester Aufmerksamkeit die der Angeklagten Marie-Anne-Charlotte Corday zur Last gelegte Sache zu prüfen, vor meiner Entpflichtung als Geschworener mit niemandem darüber zu sprechen, weder von Hass oder von Bösartigkeit, weder von Furcht noch von Leidenschaft mich beeinflussen zu lassen, nach bestem Gewissen und innerster Ueberzeugung zu entscheiden in jener Gerechtigkeit und Unerschütterlichkeit, die einem freien Manne ziemt.«

Bis die fünfzehn, jeder für sich, diese feierliche Formel nachgesprochen haben, bis an Stelle des fehlenden Doulcet de Pontécoulant nunmehr Chauveau-Lagarde förmlich bestellt und die Anklageschrift verlesen ist, vergeht eine weitere Stunde, und es wird elf Uhr, ehe die eigentliche Verhandlung beginnt. Auch sie kennt kein Schema, nach dem zuerst die Angeklagte und dann die Zeugen gehört würden – der Vorsitzende wendet sich vielmehr bald an den einen und bald an den anderen Teil und wechselt selbst bei diesem ein wenig wirr anmutenden Verfahren alle Augenblick das engere Thema. Laut weinend 279 schildert in dem uns schon geläufigen Sinne die Simonne ihre Erlebnisse in der Mordstunde, die Angeklagte ruft, als die schluchzende Zeugin geendet hat: »Ja gewiss, ich habe ihn freilich getötet . . . oui, c'est moi qui l'a tué.« Worauf sie ihrerseits den Hergang der Ereignisse schildern muss. Als sie von ihrer brieflichen Anmeldung bei Marat spricht und der Präsident dieses Verfahren hinterhältig nennt, stutzt sie, fasst sich aber sofort wieder. »Gewiss. Aber um das Vaterland zu retten, ist jedes Mittel recht.« Und wieder beginnt zwischen Montané und ihr das zugespitzte Frage- und Antwortspiel . . .

»Wer hat Ihnen nur diesen entsetzlichen Hass gegen Marat eingeimpft?«

»Ich benötige nicht den eines Dritten – es genügte der meine.«

»Aber der Gedanke muss Ihnen doch durch irgendeinen Dritten eingeimpft worden sein?«

»Was man nicht selbst sich vorgenommen hat, führt man nicht so gut aus.«

»Aber was in aller Welt hassten Sie denn gar so sehr an ihm?«

»Seine Verbrechen.«

»Nochmals also: was verstehen Sie darunter?«

»Die durch ihn heraufbeschworenen Wirren.«

»Aber die waren doch nicht nur sein Werk?«

280 »Möglich. Aber er setzte alles in Bewegung, um alles umzuwerfen.«

»Und was versprechen Sie sich von seinem Tode?«

»Den Frieden.«

»Bilden Sie sich denn nun ein, alle ›Marats‹ getötet zu haben?«

»Dieser hier ist nun einmal tot – die anderen Marats werden sich vorsehen.«

Da wäre es in diesem an gepflegte Perioden und gelehrte Rhetorik gewöhnten Saal schon wieder, das Pelotonfeuer des gestrigen Tages. Dann wiederholen Cuisinier, Michon Delafondée und alle die übrigen unmittelbaren Zeugen ihre Wahrnehmungen, und sie, die Angeklagte, bestätigt alles in der gleichen lakonischen Weise . . .

»Le fait est vrai, die Aussage ist richtig, so war es.« Da sie alles zugibt, nimmt das Gericht, zum zweitenmal tief beeindruckt von so viel Aufrichtigkeit, alle die seltenen Gelegenheiten, bei denen sie einem Zeugen widerspricht, ausserordentlich ernst, und zwar durchaus nicht immer im Sinne der Zeugen. Der Magistratsbeamte Hénoque jedenfalls, der sie am Freitag auf der Mairie gesehen haben will, wie sie dort das Dienstzimmer des Maires Pache erfragte, wird auf ihre achselzuckende Feststellung, dass sie nicht einmal wisse, wo diese Mairie stehe, nicht weiter gehört, und den Frauen Lebourgeois und d'Aubanton 281 wird es, wie wir noch sehen werden, auch nicht viel besser ergehen. Als die Grollier über Duperrets Besuche im Hotel ausgesagt hat, kommt die Rede naturgemäss auf die Girondisten, und wieder beginnt um dieses Thema zwischen ihr und Montané das grimmige Gefecht . . .

»Waren Sie die Freundin eines dieser geflüchteten Deputierten?«

»Nein.«

»Wohnten Sie ihren Beratungen bei?«

»Nein.«

»Seit wann bestand denn bei Ihnen dieser Mordplan?«

»Seit dem 31. Mai.«

»Was beabsichtigten Sie mit dem Morde?«

»Allen anarchistischen Greueln ein Ende zu machen.«

»Und die Anschauung, Marat sei Anarchist, kam Ihnen nur aus Ihrer Zeitungslektüre?«

»Ich kam zu der Ueberzeugung, dass er Frankreich auf den Kopf stellen werde. Ich tötete einen, um hunderttausend zu retten. An Entschlusskraft hat es mir nicht gefehlt.«

»Was verstehen Sie unter Entschlusskraft?«

»Das Vollbringen eines Menschen, der seine Privatinteressen hintanstellt und sich für sein Land opfert.«

»Haben Sie sich den Messerstoss eingeübt?«

282 »Nein. Ich bin keine Mörderin.«

Wieder ist Montané zu Ende mit seiner Weisheit, wieder versinkt die Verhandlung in Nichtigkeiten, und erst bei der Vernehmung der Weinhändlerin Lebourgeois, die ja die Beklagte »am Donnerstag, abends um sechs Uhr, mit Fauchet und Duperret in der Loge Nr. 4 des Sitzungssaales« gesehen haben will, gibt es eine neue Sensation. Dass die Angeklagte »mit Fauchet nie in ihrem Leben ein Wort gewechselt hat«, dass Fauchet, wie er beweisen will, »zur Stunde mit dem Bürger Loiseaux und dem Bischof von Nancy friedlich bei einer Partie Trictrac gesessen hat«, erschüttert die Lebourgeois durchaus nicht. Als Duperret aufgerufen wird, erkennt sie ihn ganz genau wieder und behauptet, dass er an jenem Abend »einen gestreiften Rock getragen habe«, und erst, als Duperret sofortige Haussuchung in seiner Wohnung nach solchem gestreiften Rock und mithin den Beweis anbietet, dass er solchen Rock nicht besitze: erst da wird die Lebourgeois unsicher und erklärt, »dass die von ihr beobachteten Personen dann eben durch einen Zufall Fauchet und Duperret auffallend ähnelten«.

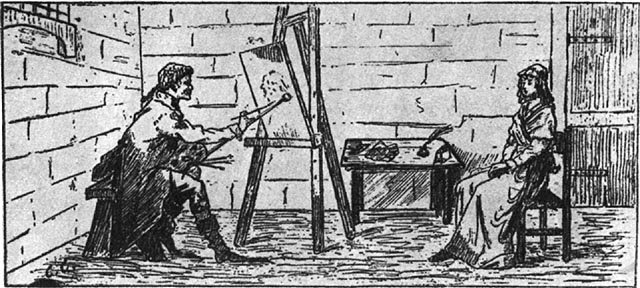

Der Präsident lässt das Thema fallen, die Angeklagte wendet ihre ganze Aufmerksamkeit plötzlich einem jungen Manne zu, der im Zuschauerraum sitzt und emsig an ihrem Bildnis zeichnet, und eben diesen 283 Augenblick benützt Montané zu einem neuen Ueberfall . . .

»Haben Sie vor Ihrer Abreise aus Caen ein Gelübde abgelegt?«

»Nein.«

»Wer also hat Ihnen den Auftrag zum Morde erteilt?«

»Ich brauchte keinen Auftrag. Ich allein habe drum gewusst, ich allein habe es ausgeführt.«

»Aber Sie werden uns das doch nicht glauben machen, da Sie ja einerseits selbst Marat als die Wurzel aller über Frankreich gekommenen Uebel bezeichnen, während anderseits Marat selbst unaufhörlich Verräter und Verschwörungen entlarvte?«

Das ist eine Frage von verzwickter Logik – eine Frage, in deren dialektischen Schlingen man sich leicht verfangen kann, wenn man nicht auf der Hut und eines geraden Weges sicher ist . . .

»Nur Paris«, antwortet das Mädchen aus der Normandie, »war fasziniert von Marat – die anderen Departements sahen in ihm ein Ungeheuer.«

»Wie konnten gerade Sie ihn für ein Ungeheuer halten – ihn, der Sie doch kraft eines Aktes der Menschenfreundlichkeit bei sich eingelassen hat?«

»Was kümmert's mich, ob er gut zu mir war, wenn er an anderen als Ungeheuer handelte?«

284 Dies aber war auf Montanés Seite mit allen Hilfsmitteln einer überspitzten Dialektik der letzte Versuch, ihr das Geständnis eines girondistischen Komplottes abzulisten. Der Präsident klappt die Akten zu und lässt die corpora delicti kommen. Gebracht wird das Messer, und als sie das scharfe rohe Eisen sieht, das in ihrer Hand lebendiges Leben zerschnitt, schaudert sie zurück und wirft es von sich . . .

»Ja, ich erkenne es wieder, ich erkenne es.«

Es klingt ähnlich wie das aus ihrem Munde schon des öfteren gehörte »Ja, ich habe es getan«, es ist weibliches Erschauern vor der eigenen Tat und Abwehr zugleich gegen die im Herzen sich meldende Weichmütigkeit. Fouquier-Tinville, der bislang dem Präsidenten alles überliess und nun seinerseits sich bemerkbar machen möchte, meldet sich zum Wort . . .

Er schreit sie an. Er greift das Gutachten der Sachverständigen über Richtung und Wirkung des Mordstosses auf und wirft ihr vor, dass dieser Stoss lange eingeübt gewesen sein müsse. Da wendet sie sich ab. »O dieser Unmensch da – er hält mich für eine Mörderin!« Wie ein Blitzschlag fährt das paradoxe und doch folgerichtige Wort nieder, wie ein Donnerschlag endet es die eigentliche Verhandlung.

Noch einmal werden ihre in der Haft geschriebenen Briefe verlesen. Als sie in dem für Barbaroux bestimmten 285 Schreiben die Chabot und seinem Kapuzinertum gewidmete Stelle hört, sieht man sie lächeln, als die an den Vater gerichteten Abschiedsworte verlesen werden, bricht sie in heftiges Weinen aus. Dann fasst sie sich rasch, und auf Montanés Frage, ob sie noch etwas sagen wolle, fallen wieder Worte von unerschüttertem Selbstbewusstsein. »Nur das habe ich zu sagen, dass der Anführer der Anarchie tot ist und dass Sie alle bald den Frieden haben werden.« Es ist für die Armsünderin die Stunde des Triumphes. »Diese Verbrecherin voll Gaben und voll Schönheit, dieser Gegensatz von Untat und Anmut – das alles machte auf die Zuschauer einen unbeschreiblichen Eindruck. Sprach sie, so trat immer tiefes Schweigen ein.« Das wird am Abend das »Journal de Perlet« schreiben. Selten hat bei währender Revolution eine gegenrevolutionäre Staatsverbrecherin eine bessere Presse gehabt. –

Schwerer als die Aufgabe Fouquier-Tinvilles, der nur ihren Kopf zu fordern hatte, war die Aufgabe ihres Verteidigers, der ja bislang auf jedes Eingreifen verzichtet hatte. Mit Neugier und Sorge hat man auf den jungen Mann geschaut, Montané hat ihm geraten, auf Irrsinn zu plädieren, die Geschworenen haben ihn vertraulich bitten lassen, auf jedes Wort zu verzichten, und haben seine Tapferkeit erheblich unterschätzt. Es fiel ihm nicht ein, die tapfere Frau 286 da im Stich zu lassen und einen Kompromiss zu schliessen mit der Stimmung des Pöbels draussen. »Als ich mich«, erzählt er später, »erhob, hörte ich im Saal Unruhe und dumpfes Gemurmel. Dann trat eine tödliche Stille ein, die mir im Augenblick das Blut erstarren liess. Entschlossen, unter allen Umständen meine Pflicht zu erfüllen, wollte ich auf keinen Fall etwas sagen, was mein Gewissen belastet hätte und der Angeklagten abträglich gewesen wäre, und plötzlich kam mir der Einfall, mich auf eine einzige Beobachtung zu beschränken, die in einer Volksversammlung oder vor einem Gremium von Gesetzgebern wohl als Verteidigung gelten konnte. ›Die Angeklagte‹, so führte ich aus, ›bekennt sich kaltblütig zu der schrecklichen Tat, und sie bekennt sich ebenso kaltblütig zu einer Vorbereitung von langer Hand. Bekannt hat sie sich zu den furchtbarsten Einzelheiten, und so, mit einem Wort, gibt sie alles zu und verlangt für sich nur ihr Recht. Das, Bürger Geschworene, ist ihre ganze Verteidigung. Diese unerschütterliche Ruhe und diese ganze, aller Gewissensbisse bare Selbstverleugnung sind unnatürlich. Und an Ihnen, Bürger Geschworene, ist es nun, sich darüber klarzuwerden, wie schwer an der Waage der Gerechtigkeit diese Erkenntnis wiegt.‹ Während ich also sprach, erhellte ein Widerschein der Genugtuung ihr Gesicht.«

287 So weit dieser tapfere Mann, der, wie gesagt, wenige Monate später mit dem gleichen Mute Marie Antoinette verteidigte und den späterhin die zurückgekehrten Bourbonen mit Recht hoch geehrt haben. Im Saal aber herrschte nach seiner Rede zunächst tiefes Schweigen. Der Präsident, der Beifallskundgebungen vor offenem Forum befürchtet, beeilt sich, den Geschworenen die Schuldfragen vorzulegen, und enttäuscht dabei herb den Ankläger Fouquier-Tinville. Der Haupttitel – Mord mit voller Ueberlegung – konnte ja nicht zweifelhaft sein, Fouquier-Tinville aber hatte die Unterfrage verlangt, »ob die Tat in verbrecherischer oder gegenrevolutionärer Absicht vollbracht sei«. Und Montané hatte, was er später um ein Haar mit dem LebenMontané ist unter dem Verdachte, die Angeklagte begünstigt zu haben, wenige Tage nach dem Prozess verhaftet worden, sass bis zum Sommer 1794 in der Conciergerie und wurde nur durch den Thermidor vor der sicheren Hinrichtung bewahrt. bezahlt hätte, diese Unterfrage gestrichen. Wir wollen es ihm nicht vergessen, dass er, da der Ausgang nicht zweifelhaft sein konnte, doch alles getan hat, dieser Frau eine unnötige Demütigung zu ersparen. –

Die Geschworenen ziehen sich zurück und erscheinen schon nach einer Viertelstunde wieder, um auch jetzt einzeln und Mann für Mann ihr Votum abzugeben . . .

288 »Ja, die Angeklagte ist schuldig.«

Noch einmal, und zitternd vor Erregung über die Formulierung der Schuldfrage, erhebt sich Fouquier-Tinville, um für die Sühnung der Tat »die volle Schwere des Gesetzes«, die Todesstrafe, zu verlangen. Das Gericht, das es sehr eilig hat, beginnt bei der Schöpfung des Urteils mit der Befragung des rangjüngsten Richters, Montané verkündet den Spruch . . .

»Nach Anhörung und auf Antrag des öffentlichen Anklägers verurteilt das Gericht Marie-Anne-Charlotte Corday, ehemalige d'OrmansSo in den Akten statt d'Armont., zur Todesstrafe. Es ordnet an, dass besagte Corday zur Hinrichtung im roten HemdWie schon erwähnt eine Strafzeremonie, die alle Vatermörder und alle traf, die sich eines Attentates auf einen Deputierten schuldig gemacht hatten. geführt wird, dass ihr Vermögen zugunsten der Republik verfällt und dass auf Antrag des öffentlichen Anklägers dieses Urteil, dessen Vollstreckung auf der Place de la Révolution stattzufinden hat, gedruckt und allenthalben öffentlich bekanntgemacht wird.«

So weit, unter Fortlassung aller dem damaligen »Code pénale« entnommenen Kommentare, dieses Urteil. Im Zuschauerraum herrscht Unruhe, die Richter sind nervös, ruhig ist eigentlich nur die 289 Angeklagte. »Selbst in diesem Augenblick, der ihr doch endlich Gewissheit über ihr Schicksal verschaffen musste«, so schreibt die offizielle Gerichtszeitung, »war sie dermassen liebenswürdig, dass selbst der kühlste Beobachter über dieses fehlende Interesse am ureigenen Schicksal sich nachgerade ärgern musste.« Denn es ist freilich keine Würde so schwer zu wahren wie die des Ueberwundenen, und es enttäuscht nichts so wie der misslungene Versuch, ihn zu demütigen. –

Auf ein Schlusswort verzichtet sie, doch richtet sie, die in der Conciergerie einige Schulden bei den Richards kontrahiert und anderseits kraft des Urteils ihr letztes Hab und Gut verloren hat, an ihren Verteidiger Chaveau-Lagarde eine für sie höchst charakteristische Bitte . . .

»Ich danke Ihnen für den Mut, mit dem Sie sich meiner angenommen haben – er ehrt Sie ebenso wie mich! Die Herren da ziehen mein Vermögen ein, und da ich Ihnen ein Zeichen meiner Anerkennung geben möchte, bitte ich Sie, meine im Gefängnis gemachten Schulden zu bezahlen.«

Es braucht wohl kaum betont zu werden, dass Chauveau-Lagarde diese Schuld – etwas mehr als sechsunddreissig Livres – beglich. Die eben zitierten Worte aber – das sind wohl die einer gefangenen 290 Königin, die, schon auf den Stufen des Schafotts, in Form einer Bitte noch eine letzte Gunst gewährt.

Und ich sagte schon, dass grosse Geschlechter, ehe sie nach tausend Jahren männlicher Taten sich zur Ruhe begeben, zum Schluss, ehe sie für immer sich vollenden, immer noch die grossen Weiber hervorbringen.

An jenem nun schon volle vier Tage zurückliegenden Mordabend hatte ein älterer, untersetzter, im übrigen aber nicht unfreundlich blickender und sehr sorgfältig gekleideter Herr in dienstlicher Obliegenheit die Wohnung Fouquier-Tinvilles betreten, hatte mit dem Hausherrn vom Fenster aus die Panik der Strasse beobachtet und mit ihm ein wenig über diesen Mord geplaudert, dessen Folgen zunächst ja nicht abzusehen waren . . .

Heute nun, am Tage der Urteilsverkündung, hatte die gleiche Mordtat ebenfalls in dienstlicher Obliegenheit diesen älteren und so sorgfältig gekleideten Herrn in die Conciergerie geführt. »Heute, am siebzehnten, früh um zehn Uhr, ging ich, um den Bürger Fouquier nach seinen Befehlen zu fragen. Der Bürger Fouquier-Tinville war noch in der Sitzung und liess mir sagen, dass ich warten und auf keinen Fall mich entfernen solle. Ich ging nun also die Treppe der 291 Conciergerie hinunter, ass beim Bürger Fournier ein paar Bissen. Gegen ein Uhr nun sagte mir ein unbekannter Bürger, der gerade aus dem Gerichtssaal kam, dass oben das Mädchen soeben zum Tode verurteilt sei. Darauf ging ich wieder hinauf, betrat das Zeugenzimmer und stiess dort auf Fouquier-Tinville und Montané. Fouquier-Tinville bemerkte mich nicht, da er lebhaft auf Montané einsprach und ihm Begünstigung der Angeklagten vorwarf. Sie betraten einen Seitenraum, blieben dortselbst mehr als eine Stunde. Als Fouquier wieder zum Vorschein kam, fuhr er mich wütend an: ›Was, noch immer bist du hier?‹ Ich bemerkte, dass ich ja noch immer keine Ordre hätte, als gerade der Bürger Fabricius mit dem Original und dem Konzept des Urteils hereintrat. Das Konzept wurde unterzeichnet. Und daraufhin ging ich denn in die Conciergerie hinunter.«

So weit diese Aufzeichnungen. Was Montané und Fouquier-Tinville angeht, so kennen wir ja den Grund ihres Haders. Was aber den Verfasser dieser Aufzeichnungen – eben jenen älteren und nicht unfreundlichen Herrn anbetrifft, so war es niemand anderes als Sanson, der Henker von Paris. Man sieht, dass Fouquier-Tinville es eilig hatte mit der Vollstreckung.

Die, der diese Eile galt, war auf der Rückkehr zu ihrer Zelle dem Abbé Lothringer begegnet, hatte ihm 292 freundlich und bestimmt für den angebotenen geistlichen Zuspruch gedankt, war an der Loge des Verwalters Richard vorbeigekommen und hatte die vergeblichen Vorbereitungen für das am Morgen bestellte Frühstück bedauert. »Ich hatte so auf eine gemeinsame Mahlzeit gehofft, und nun haben die Richter da oben mich so lange aufgehalten, und ich muss mich bei Ihnen wohl wegen des nicht eingehaltenen Versprechens entschuldigen.« Maria Stuart hätte am Blutmorgen von Fotheringhay nicht anmutiger mit ihren Wärtern sprechen können.

Ihr Alleinsein in der Zelle dauert nicht lange. Nicht der Sicherheitsausschuss, wie vielfach behauptet worden ist, hat inzwischen mit dem von ihr so dringend herbeigewünschten Porträtmaler verhandelt, sondern eben jener Richard, der ihr ja in diesen Tagen alle erdenklichen und irgendwie erreichbaren Wünsche erfüllt hat. Der Maler aber, den dieser menschlichste aller Conciergeriewärter um etwa zwei Uhr in die Zelle lässt, ist Johann Jakob Hauer, gebürtig aus Rhein-Hessen, als Schüler Davids seit langem ansässig in Paris und Major in der Nationalgarde: es war der gleiche junge Mann, der vorher im Gerichtssaal ihr Bildnis entworfen hatte. –

Hauer porträtiert die Corday

Zeitgenössische Darstellung

Die Sitzung, in der das heute in der Versailler Galerie hängende, sehr sorgfältig gearbeitete PorträtDas einzige, wie gesagt, das, nach der Natur gemalt, auf Porträtähnlichkeit Anspruch erheben und als »Bildnis der Corday« gelten kann. entsteht, kann nicht viel länger als eine Stunde gedauert haben und war ja auch nur dadurch ermöglicht worden, dass oben in der Oberwelt Fouquier-Tinville sich gerade mit Montané über dessen Prozessführung herumstritt. Dürfen wir uns auf Hauers spätere Erzählung verlassen, so hat sie, zunächst ein wenig nervös, mit ihm von ihrer »ganz Frankreich zugute kommenden« Mordtat geplaudert, ist dann eine Weile stille gesessen und hat endlich, gleichsam aus langem Nachdenken heraus, Hauer mit einer Frage überfallen . . .

»Glauben Sie, dass Marat ins Panthéon kommt?«

Es scheint also, dass auf irgendeine Weise – möglicherweise durch die beiden Richards – die Kunde von dem entsprechenden im Konvent gestellten Antrag bis zu ihr in ihr abseitiges Verlies gekommen war. Hauers Antwort ist nicht bekannt. Als er fertig ist und seine Sachen zusammenpackt, bittet sie ihn, eine Verkleinerung des Porträts ihren Angehörigen in der Normandie zukommen zu lassenHauer hat sein Versprechen eingelöst. Die vermutlich im Besitze des Vaters gewesene Kopie ist verlorengegangen, da der Besitzer vor den indirekten Folgen des Marat-Mordes sehr bald nach Barcelona flüchtete, wo er 1798 gestorben ist.. Als Hauer Erfüllung verspricht, setzt sie sich rasch nieder und 294 schreibt jenen ihren letzten Brief, der, möglicherweise ein Unrecht darstellend, ihrem Jugendfreunde Doulcet de Pontécoulant gilt . . .

»Der Bürger Doulcet de Pontécoulant, der sich geweigert hat, in einer so leichten Sache mich zu verteidigen, ist ein Feigling. Der, der es dann getan hat, hat sich seiner Aufgabe mit aller erdenklichen Würde unterzogen, ich werde ihm Dank wissen bis zum letzten Augenblick.

Marie de Corday.«

Es sind, wie gesagt, die allerletzten Zeilen, die wir von ihrer Hand besitzen. Als sie fertig war, ein wenig nach drei Uhr, klopfte es. Vor der Tür stand der Tod. Sanson war gekommen. –

Von diesem Charon des Pariser Henkerkarrens wissen wir, dass er, von Hause ein ruhiger und keineswegs roher Mensch, seine eigene melancholische Technik hatte, die unterschiedlichen Delinquenten mit dem Tode vertraut zu machen – wir wissen, dass er, der drittletzte Spross einer Scharfrichterdynastie von sechshundertjähriger Vergangenheit, auf dem Wagen gern mit seinen Opfern einsilbig über die trostlose Länge des Weges plauderte und dass er sich um Rücksicht bemühte noch bei jener schaurigen Zeremonie des Haarschneidens, die im Jargon der Conciergerie 295 unter dem Namen »Toilette« bekannt geworden ist. Auch jetzt bemüht er sich um ein Höchstmass von Schonung. So lässt er, um die Gefangene nicht sofort durch seinen Anblick zu erschrecken, zuerst mit dem Hinrichtungsdekret die beiden mit ihm gekommenen Sekretäre eintreten, wartet während der in der Zelle erfolgenden Verlesung auf dem Korridor, plaudert friedlich mit Frau Richard, die dort zitternd und weinend herumsteht. Warum sie so verstört sei, fragt Sanson. Er möge gefälligst hineingehen und werde dann schon wissen, warum sie zittere, antwortet nach Sansons späterer Erzählung die Richard. Inzwischen waren im Inneren der Zelle die beiden Sekretäre mit der Verlesung des Dekrets eben zu Ende gekommen . . .

»Im Namen der Republik.

Der öffentliche Ankläger beim Revolutionstribunal zu Paris fordert auf Grund des Gesetzes vom 10. März 1793 den Bürger Kommandeur der Pariser Nationalgarde auf, ihm bewaffneten Beistand zu leisten bei der Vollstreckung des heute über Anne-Marie-Charlotte Corday verhängten Todesurteils. Die Hinrichtung findet heute am siebzehnten Juli um fünf Uhr auf dem Revolutionsplatz statt. Der Bürger Kommandeur wird aufgefordert, im obigen Sinne Truppen im 296 Hofe des Justizpalastes um drei Uhr bereitzustellen.

Am siebzehnten Juli,

im zweiten Jahre der Republik.

gez.

Fouquier-Tinville.«

Das wird verlesen. Als die Lektüre beendet ist, tritt Sanson ein. Sie hat den in Paris ja aussergewöhnlich populären Mann nie gesehen, weiss aber doch, wer er ist, und erschrickt . . .

»Was, schon?«

So hat Sanson selbst diese ihre Reaktion auf sein Eintreten geschildert, und er glaubt sich später auch zu erinnern, dass sie blass geworden sei. Dann fasst sie sich rasch, übergibt den beiden Sekretären den für Doulcet de Pontécoulant bestimmten Brief und rückt den einzigen Stuhl des Gelasses eigenhändig ins hellere Licht des Zimmers: die »Toilette« beginnt. –

Der grosse Balzac, der in allen die Conciergerie betreffenden Angelegenheiten beinahe als historische Quelle zu betrachten ist, hat im Kernroman seiner »Menschlichen Komödie« diese an dem Delinquenten vorgenommene Haarschur als etwas beschrieben, was an Furchtbarkeit die eigentliche Urteilsvollstreckung beinahe übertrifft. Hier, wo sie sozusagen selbst dabei hilft und Sanson mit besonderer Behutsamkeit 297 verfährt, scheint wohl allseitige Trauer um eine schöne Sterbende, nicht aber eigentlicher Schrecken bestimmend gewesen zu sein für diese »Toilette«. Im vorliegenden Falle schneidet sie selbst, ehe der Henker sie anfasst, aus ihrem wundervollen kastanienbraunen Haar eine reiche Locke für Hauer ab, überreicht sie ihm mit dem Bemerken, dass sie nichts mehr besitze und, ihm zu danken, nur dies hier ihm geben könneDie Locke war lange Zeit, bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts, im Besitze von Hauers Nachfahren. Ueber allen Relikten Charlottens aber waltet nun einmal ein Missgeschick. Auch diese Locke ist inzwischen, vermutlich bei einem Umzuge der Hauers, in Verlust geraten.. Dann hält sie Sanson das Haupt hin, und es fällt unter wenigen Schnitten der Rest. »Ich gab ihr dann«, berichtet Sanson selbst, »das rote Hemd, das sie anlegte und sehr geschickt ordnete. Als ich Anstalten machte, sie zu fesseln, fragte sie mich, ob sie wohl ihre Handschuhe anbehalten dürfe, weil diejenigen, die sie bei ihrer ersten Verhaftung fesselten, so unsanft verfahren seien. Ich sagte ihr, dass sie ruhig nach Wunsche verfahren dürfe, dass aber die Vorsichtsmassregel mit den Handschuhen überflüssig sei, weil ich das Fesseln so verstehe, dass es ihr nicht wehtun werde. Lächelnd sagte sie dann zu mir: ›Natürlich, das ist ja auch nicht weiter Ihre Gewohnheit‹, und so streckte sie mir dann ihre nackten Hände hin.« Als Sanson ihr, der Vorschrift entsprechend, auch die 298 Füsse binden will, wird sie freilich unruhig, und so verzichtet er denn auf diesen Akt. Das rote Hemd, das sie entehren soll, steht ihr vorzüglich, was sie selbst nicht ohne Befriedigung feststellt. Die Umstehenden, die sonst mit den Gefangenen nicht viel Federlesens machen, sind tief erschüttert, die Richard weint laut.

»Das also wäre die Toilette, vorgenommen von etwas rohen Händen – tut nichts, da dahinter ja die Unsterblichkeit wartet.« Die französische Legende, die ihren Aufbruch aus der Zelle mit diesem wunderschönen Opernrezitativ belastet, wollen wir mit dem gleichen Lächeln quittieren, das wir für die sechsundzwanzigjährige »Mère« Grollier und den vierzigjährigen »würdigen Greis« Feuillard gehabt haben. Wichtiger, kennzeichnender und wahrscheinlicher klingt eine andere Frage, die sie zum zweiten Male stellt und die ihr offenbar viel Sorge gemacht hat . . .

»Glauben Sie wirklich, dass Marat ins Panthéon kommt?« Eine Antwort erfolgt auch dieses Mal nicht, die Männer waren zu bedrückt, die Richard zu verloren in ihr Weinen. Draussen, wo an der Arkade der Conciergerie der Henkerkarren wartet, harrt unter dem mit schweren Gewitterwolken behangenen Himmel eine unübersehbare Menschenmenge – Kleinbürger, spärliche Gesinnungsfreunde, Unterwelt aus St. Antoine, vor allem aber in ihrem satanischen Hass 299 gegen alle Jugend und alle Schönheit diese entsetzlichen grauen Marktweiber, die ja die eigentlichen Bewegerinnen dieser Revolution und die täglichen Zaungäste der Guillotine sind. Als sie erscheint, brüllt der Pöbel auf, laute Gegenkundgebungen ersticken. Maire Pache hat noch im letzten Augenblick einen Anschlag dieser Weiber, die sie auch jetzt noch vom Karren zerren und in Stücke reissen wollen, festgestellt, Nationalgarde schiebt sich zwischen den Wagen und die Demonstranten, ein gewaltiger Donnerschlag unterbricht für viele Sekunden den Lärm. Als der Himmel schweigt, überwiegen die Sympathiekundgebungen, Schluchzen wird gehört. Auch der plötzlich niederstürzende Gewitterregen kann diesmal die Menge nicht in ihre Häuser zurückscheuchen. Im Augenblick durchnässt, nahezu unverhüllt in der dicht an ihren schönen Körper sich anschmiegenden Bluse, sucht sie sich mit ihrem Halstuch zu verhüllen. Sanson, der vorsorglich auf seinem Karren einen Stuhl für sie mitgenommen hat, geht in seiner Galanterie für sie so weit, dass er seinen Gehilfen Frémin, der sich's auf diesem für sie bestimmten Stuhl bequem gemacht hat, aufscheucht und sie zum Niedersitzen einlädt. Sie wehrt lächelnd ab. Sie will stehen. Sanson gestattet es, hat in diesem Augenblick den Eindruck, dass sie sich der Menge zeigen will, meint auch, dass im Stehen die Stösse des ungefederten 300 Gefährtes sich leichter ertragen liessen. Als man den Fluss eben passiert hat, lässt das Unwetter nach.

Der Weg zur Place de la Révolution ist weit, er foltert, wie man aus allen zeitgenössischen Berichten weiss, bei seiner öden Länge mit doppelter Seelenqual, und Sanson spricht ihr, nach seiner Gewohnheit, sein Bedauern darüber aus. »Ach, schliesslich sind wir ja sicher, einmal anzukommen«, antwortet sie und gewinnt dadurch das Herz des Alten noch mehr. »Ihre Stimme«, berichtet er später in seinen Memoiren, »war genau so ruhig und klangvoll wie vorhin in der Conciergerie.« Auch hier drängt sich hinter der Absperrung eine ungeheure Menge, Zurufe der Sympathie werden hier, nördlich des Flusses, häufiger gehört, aus einem Maleratelier in der Rue Saint Honoré fliegen, ohne dass der Werfer sichtbar würde, Rosen in ihren Karren. In der gleichen Strasse, in der gemeinhin die Konventsdeputierten wohnen, sieht man am Fenster von Dantons Wohnung Danton selbst mit Camille Desmoulins und Robespierre stehen und den vorüberfahrenden Wagen betrachten. Robespierre wird bemerkt, wie er eifrig auf die beiden einredet. Nach einem Jahr hatten alle drei die gleiche Fahrt auf dem gleichen Karren schon hinter sich. –

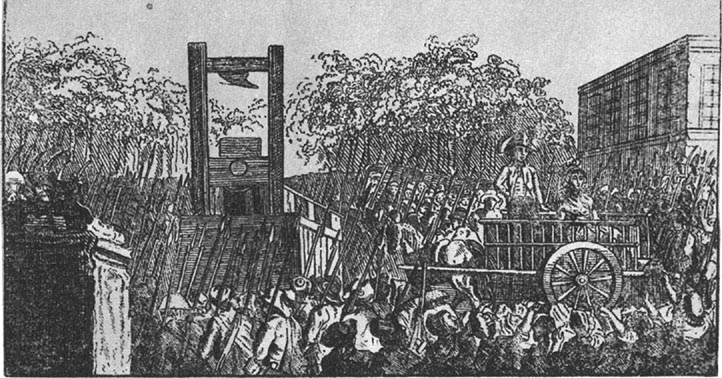

Die Hinrichtung der Corday

Nach einer zeitgenössischen Darstellung

Als man endlich, nicht lange vor sieben Uhr abends, auf dem Revolutionsplatz angelangt ist, ist der Regen völlig vorüber, abendlicher Sonnenschein kämpft an 301 gegen die abziehenden Wolken. Als in diesem stygischen Licht die Guillotine sichtbar wird, stellt Sanson sich hier, wo schon manchem seiner Passagiere die stolze Haltung abhanden gekommen ist, vor sie, um ihr den ersten Schrecken und den unvermittelten Blick auf die plötzlich aufgetauchte Maschinerie des Todes zu ersparen. Sie drängt ihn zur Seite. Mit dem von ihm bezeugten Bemerken, dass »sie derlei zum ersten Male sehe und als Neuling schliesslich doch ein Recht darauf habe, neugierig zu sein«. Vielleicht ist das wirklich der grosse und gleichsam achselzuckende Todesmut, vielleicht, wie im Barbaroux-Brief die Spötterei über den in der Reisekutsche mitfahrenden Freier, nur ein verzweifeltes Mittel, die jäh auf sie niederfahrende Todesangst zu übertönen. Sanson jedenfalls sieht sie nun doch plötzlich erbleichen, und nach der alten weisen Einsicht, dass der nicht eigentlich mutig ist, der Todesangst nicht zu kennen glaubt, wollen wir es ruhig so hinnehmen, ohne Minderung unserer Bewunderung und Liebe. Als der Wagen hält, springt sie übrigens mit einem fast munteren Satz ab, drängt sich durch die dicht angestaute Menge an die nach oben führende Treppe. »Als wir abstiegen«, berichtet Sanson, »bemerkte ich leider eine Menge Unbekannter, die sich in die Schar meiner Gehilfen eingedrängt hatten. Während ich mich mit der dringenden Bitte um 302 Freimachen des nötigen Raumes an die Gendarmen wandte, war meine Delinquentin schon die Treppe zum Gerüst emporgestiegen, und sowie sie oben auf der Plattform stand, hatte ihr Frémin mit einem Ruck ihr Umschlagtuch abgerissen. Man sah sie tief erröten. Dann stürzte sie sich sozusagen auf das Schwingbrett, wo sie sofort festgebunden wurde. Obwohl ich meinen vorschriftsmässigen Posten noch gar nicht hatte einnehmen können, fühlte ich wohl, dass es barbarisch gewesen wäre, die Todesnot dieser tapferen Frau auch nur um eine einzige Sekunde unnütz zu verlängern, und so gab ich denn Frémin, der am rechten Pfosten stand, das Zeichen zum Betätigen des Abzuges.« Das Beil saust, wie hinterher die Stammgäste und Sachverständigen dieses Platzes behaupten, dieses Mal mit lauterem und dumpferem Ton als sonst nieder, das Blut, Erbe von Wikingern und Abenteurern und Träger aller edlen und wilden Triebe, bespritzt in weitem Schwall die Umstehenden. Dies ist das Ende eines vielleicht monomanen, auf jeden Fall aber edlen und heldischen Lebens.

Was folgt, ist schier unfassbar – möglich nur in einer Zeit, die aus den Verliesen der menschlichen Seele alle Dämonen der Urroheit entlassen hat. »Ich befand mich«, erzählt Sanson weiter, »noch zu Füssen des Gerüstes, als einer von denen, die sich unbefugt in unsere Arbeit eingedrängt hatten . . . ein 303 Zimmermann namens Legros übrigens, der tagsüber an der Guillotine eine Reparatur ausgeführt hatte . . ., den Kopf der Corday aufhob und ihn dem Volk zeigte. Ich bin nun immerhin vertraut mit allen Schrecken dieser Art, und trotzdem erfasste mich Furcht. Es schien mir nämlich, als heftete sich der Blick dieser halb geschlossenen Augen an mich, und es schien mir auch, als läge in ihm noch immer jene unwiderstehliche und erschütternde Süssigkeit, die mich in ihrem Leben so in Erstaunen gebracht hatte. So wandte ich mich denn ab. Erst das Murmeln und der Lärm ringsum machten mich darauf aufmerksam, dass der Elende (Legros) das Haupt geohrfeigt hatte. Andere wussten hinterher mir zu erzählen, dass ihre Wangen sich, gleichsam im Unwillen, noch einmal gerötet hätten bei dieser Beleidigung. Als ich dann nach Hause kam, ging an mir die Prophezeiung der Bürgerin Richard in Erfüllung. Im Augenblick nämlich, als ich mich zu Tische setzte, sagte zu mir meine Hausfrau: ›Was hast du eigentlich, Sanson, und weswegen bist du so blass?‹« Wir mögen heute lächeln über dieses Erröten und die ihm zu Grunde liegende physiologische Anschauung, wir werden aber kaum lächeln können über den Verfasser, der, beladen mit der Bürde eines verfemten Amtes, immerhin ein Mensch geblieben war. Man sieht, sie hatte zwar nicht jene dem Menschen nun einmal anhaftende und in Krisenzeiten 304 immer wieder hervorschnaubende Urroheit, sie hatte aber immerhin den Henker von Paris besiegen können. Die Menge übrigens – das sei zu ihrer Ehre gesagt – protestiert laut gegen die abscheuliche Szene; Rousillon, im Prozess Beisitzer Montanés, legt förmliche Verwahrung ein beim Tribunal »gegen diesen Akt von Barbarei« und gegen das Benehmen eines Menschen, »der, wofern er nicht selbst ein Barbar ist, zumindest, übrigens unter lautem Murren des Volkes, eines Feigheitsaktes sich schuldig gemacht hat«. Das schreibt Rousillon an das Revolutionstribunal, und Legros wird immerhin mit einiger Haft bestraft.

Die Leiden der Toten aber sind – wofern ein Leichnam mehr ist als ein von einem rätselvoll gebliebenen Wesen abgelegtes Kleid – deswegen noch nicht beendet. Die Republik, so darf man nicht vergessen, hatte nun einmal ein greifbares Interesse daran, den Mord als die Tat einer politischen Hetäre, als girondistisches Komplott und Charlotte selbst als Vertraute oder, um den Jargon von Héberts Blatt noch einmal laut werden zu lassen, »als Hure der nach Caen Geflüchteten« erscheinen zu lassen . . .

Und das Weitere kann man sich eigentlich, wofern man mit den Massstäben dieser Revolution zu messen vermag, schon denken. In Gegenwart einer Konventskommission, zu der sich natürlich auch der bei solcher Gelegenheit nie fehlende David gedrängt 305 hatte, nehmen zwei Aerzte die Autopsie vor, müssen aber dabei zur Enttäuschung Davids die Unbescholtenheit der Toten feststellen – gleiten wir lieber hinweg über diese trübe Stunde, erinnern wir uns, dass man ein heldisches Leben nicht besudelte, als man sein abgelegtes Kleid in die Gosse tunkte. Im übrigen bemächtigt sich der ganze Rationalismus jener Tage der Angelegenheit. »Die Aerzte«, schreibt Harmand, »wollen an der Leiche der Corday eine zu exaltierten Handlungen prädestinierende Besonderheit festgestellt haben, die ihrerseits Vorbedingung der Tat war und sie dazu bestimmte. Die Aerzte nennen das ›Sagesse morale‹.« So Harmand. Und so stellten die geistigen Erben der Enzyklopädisten sich die Basis einer Tat vor. Kein langsames Wachsen, keine Leidenschaft, kein Ueberwinden von Todesfurcht und Lebenstrieb. Sondern nur ein anatomisches Substrat mit einer kleinen papiernen Etikette von zwei Worten daran . . .

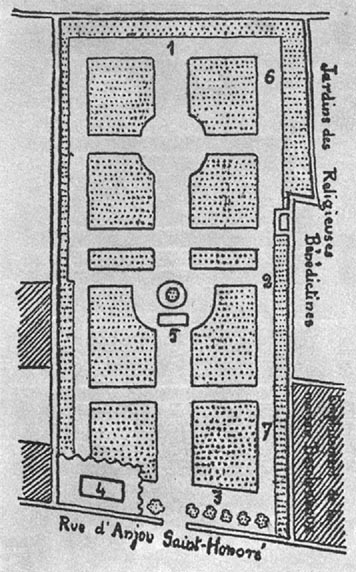

Und damit freilich wäre auch ihr irdisches Martyrium beendet. Wenigstens bis auf weiteres. Die Leiche wird auf den Madeleine-Friedhof gebracht, der ja so viele von den Opfern der Revolution, wenigstens ihrer ersten Jahre, aufgenommen hat. Hier ruht sie bis auf weiteres zwischen dem Grabe des Königs und derjenigen Stelle, die, nach wenigen Monaten, den Herzog von Orléans aufnehmen wird. Will sagen, an jener Stelle, über der heute die Gnadenkapelle steht. 306 Pietätvoll setzt ihr der Käufer des Platzes, ein Mann namens Decloseaux, ein Kreuz auf das Grab. Auch hier wird freilich ihre Ruhe, wie wir noch sehen werden, nicht lange währen. –

Der Madeleine-Friedhof mit dem Corday-Grab (Nr. 5)

Nach einem zeitgenössischen Plan

Die unmittelbare Auswirkung ihres Todes auf die Umwelt ist, um zunächst ein Thema von grösserer Bedeutung zu berühren, ganz anders, als der Konvent es sich gedacht und gewünscht hatte. Sie ist schier unerhört zu nennen, nachdem doch nun einmal bei währender Revolution einer der grossen Revolutionsführer erschlagen worden war. »Selbst die radikalen Jakobinersektionen«, schreibt ein Zeitgenosse jener Tage, »sprechen dieser ungewöhnlichen Frau eine Geistesgegenwart zu, die man bei den meisten Männern wohl vergeblich gesucht hätte«, und dementsprechend verhält sich damals auch die Presse von Paris. Es gibt damals kein nennenswertes Blatt, das nicht ein Loblied auf ihren ungeheuerlichen Todesmut gesungen hätte, und selbst die eigentlichen Regierungsorgane wagen es, so etwas wie eine Apologie der schönen Marat-Mörderin zu veröffentlichen. »Ausgestattet mit allen Gaben der Natur«, schreibt die »Chronique de Paris«, »ausgestattet mit Geist, Bildung und einem nur den Grossen unserer Geschichte zuzusprechenden Todesmut, hat sie leider das Schicksal der Missetäter auf sich genommen. Mehr noch als ihr Verbrechen wird ihre in den letzten 307 Augenblicken erwiesene Kaltblütigkeit in die Geschichte eingehen.« Und es folgt eine wahre Hymne auf ihre Schönheit und die Anmut, mit der man sie auf dem Schafott gesehen hat. Die Provinzpresse, die der Normandie an der Spitze, preist öffentlich ihre Tat; in Caen, in einer Versammlung, spricht Pétion von einem »Akt des Rechtsvollzuges«. Das Seltsame, wo nicht Widersinnige ist es, dass es damals in Paris, ungeachtet der hier ausgiebig geschilderten Marat-Psychose, einen regelrechten Corday-Kult gibt, und dass selbst die Guillotine diesen Kult nicht zu meistern vermag. Das rote Hemd der Vatermörder, das ihr bei der Fahrt zum Revolutionsplatz so gut zu Gesicht stand, es wird in den nächsten Wochen zur grossen Damenmode, findige Fabrikanten machen gute Geschäfte mit Nachbildungen ihres roten Halstuches, mit dem sie, die Schamhafte, auf dem Schafott den entblössten Busen bedeckt hatte. Dass Héberts »Père Duchèsne« sich über die Fülle der nach Héberts Auffassung viel zu vorteilhaften Corday-Bilder beschwert, ist anfangs schon erzählt worden, und es bleibt nachzutragen, dass auch die Simonne, die sich nun »Marats Witwe« nennt, an der Barre des Konventssaales erscheinen und sich über die systematische Glorifizierung der Mörderin beklagen muss. Von England aus wird Paris mit Vervielfältigungen des nach der Skizze Hauers gefertigten Tessaertschen Stiches überschwemmt, 308 in den Schaufenstern liegt ihr Miniaturporträt von Bard aus, seltsamerweise können sich gerade die in Paris weilenden Amerikaner nicht genug Corday-Bildnisse kaufen. Die Regierung ist, der künstlich geschürten Marat-Begeisterung zum Trotz, verzweifelt über diesen Corday-Kult. Sie wagt es nicht, obwohl die Pariser Presse dringend danach verlangt, die im Gefängnis entstandenen Briefe an Barbaroux und den Aufruf an die Nation zu veröffentlichen, und da nach diesem Verbot die Stadt von diesen Hinterlassenschaften noch mehr spricht, so schlägt Fouquier-Tinville die Veröffentlichung schliesslich selbst vor . . .

»Diese Briefe zirkulieren im Publikum in solcher Verunstaltung, dass es doch vielleicht angezeigt wäre, sie zu drucken, wie sie wirklich sind.«

Der Sicherheitsausschuss aber erneuert das Veröffentlichungsverbot mit der Begründung, »dass das Interesse aller Uebelwollenden durch jene Briefe nun schon genug geweckt sei«. Er verschweigt auch das enttäuschende Sektionsprotokoll, und da er den guten Ruf der Toten unter allen Umständen zu untergraben wünscht, und da, nach dem Protokoll der Konventsitzung vom einundzwanzigsten Juli, »alle Gemässigten, alle Föderalisten und alle Gegenrevolutionäre sich nun einmal darin treffen, dieser niederträchtigen Corday Ruhmeskränze zu flechten«, so wird von 309 Amts wegen die lebhaftere Verbreitung eines in Nr. 202 der »Gazette Nationale«Das amtliche Organ, aus dem späterhin der »Moniteur« hervorgegangen ist. bereits veröffentlichten Artikels verlangt, der »diese Wahnsinnigen auf den ihnen gebührenden Platz verweist und ihre Unmoral und ihre Unverschämtheiten mit dem Pinsel der Wahrheit zeichnet«. Die Versammlung ordnet daraufhin die nochmalige Drucklegung und öffentliche Plakatierung des Artikels an. Der Artikel, verfasst von Marats Jünger Fabre d'Eglantine, ist hier schon erwähnt worden. Es ist der nämliche, der ihre im Damenstift von Caen verbrachte Novizenzeit mit dem Vorwurf schlüpfriger Lektüre zu belasten suchte.

Es hilft auch dieser journalistische Handstreich nicht, es bewahrheitet sich auch hier, dass nichts so siebenfach Erz bricht wie ein stolz und tapfer gestorbener Tod. Joseph Lux ist ein Deputierter, durch den das freiheitsbegeisterte Mainz sich damals beim Pariser Nationalkonvent vertreten lässt; er ist begeisterter Republikaner, fühlt sich aber vom keimenden Terror abgestossen und hat sich den Girondisten genähert. Ein wenig weich von Gemüte, ein wenig sentimental wohl gar, ist er Zeuge des Corday-Prozesses und auch Zeuge der Hinrichtung gewesen und – hat sich nun tödlich verliebt noch in die Tote. Am neunzehnten Juli, zwei Tage nach ihrer Hinrichtung, 310 erscheint von ihm eine Broschüre, die er zugleich durch Maueranschlag verbreiten lässt und die geradezu dithyrambisch und in Klopstockschen Melodien ihren Todesmut, ihre bezaubernde Erscheinung, »ihre Anmut inmitten des Barbarengeheuls« besingt . . .

»Als einziges untilgbares Erinnern . . . liebreizende Augen, die ihr einen Stein erweichen konntet . . . Engelsblick, der in mein Herze drang! Zum Himmel und zu Cato und Brutus erhob sich diese grosse Seele und liess mir nur den Schmerz und diese unermessliche Trauer. Henker, Staatsstreichler vom einunddreissigsten Mai, ich bin es müde, weiterzuleben inmitten Eures Terrors und all des Herzeleides, das Ihr über das Land bringt, ich will ebenfalls sterben! Ich bitte diese Henker, meinem abgeschlagenen Haupt ebensoviel Backenstreiche zu verabfolgen wie dem ihren, ich bitte, dass diese Kannibalenhorde diesem tigerhaften Schauspiel ebenso Beifall klatscht. Es bleiben mir eben nur zwei Hoffnungen: Entweder als Opfer der Freiheit wie sie auf diesem Ehrenschafott zu sterben . . .

Oder Euern Betrug zu entlarven, die wahre Ursache des Bürgerkrieges zu enthüllen, damit sie endlich endet, Eure Tyrannei.

311 An der gleichen Stelle aber, wo sie den Tod erlitt, setze man ein Denkmal der unsterblichen Charlotte mit der Inschrift: ›Grösser als Brutus‹.«

So ungefähr an den markantesten Stellen, und das alles zur Verhöhnung der revolutionären Staatsbehörden und zur Verherrlichung einer drei Tage zuvor hingerichteten Staatsverbrecherin. Dabei ging diese Luxsche Broschüre nicht nur als Traktat von Hand zu Hand, sie prangte vielmehr, wie gesagt, als Anschlag an allen Strassenecken und alarmierte in geradezu unerhörter Weise die seit Marats Tod sowieso aus den Fugen geratene Stadt. Wie am Tage nach dem Marat-Morde, so umdrängt man nun diese Plakate – man kann es nicht fassen, dass alles gedruckt worden ist, hält es zunächst für eine Mystifikation und den Namen »Adam Lux« für das Pseudonym eines Unbekannten.

Es war natürlich, wie damals die Dinge lagen, nichts anderes als der Selbstmord eines exaltierten Mannes, der sich rettungslos in die schöne Tote verliebt hatte, und heute noch wird man den Eindruck nicht los, als sei er an einem unsichtbaren Band von unsichtbarer Hand in sein Grab gezogen worden. »Man müsste diesen Narren einfach daran hindern, noch nachträglich für diese schreckliche Corday zu sterben«, so schreibt wütend, als am dreiundzwanzigsten Juli Lux 312 verhaftet worden ist, die offiziöse »Chronique de Paris«, und offensichtlich weiss der Sicherheitsausschuss zunächst selbst nicht recht, ob er ihm den Gefallen des Guillotinentodes erweisen oder ihn als einen gefährlichen Exaltierten hinter Schloss und Riegel setzen soll. Er überlegte volle vier Monate, dieser Ausschuss. Erst am vierzehnten Brumaire stand Lux dort, wo am siebzehnten Juli Charlotte gestanden hatte, und bestand, erst achtundzwanzig Jahre alt, seine schwere Stunde mit dem nämlichen Todesmut wie sein Idol. –

Er ist der einzige nicht, der an ihr stirbt, er ist in einem langen Zuge blutiger Schemen nur einer, und nachgerade ist es so, als habe diese schöne und ausserordentliche Frau alles in ihr Grab geholt, was ehedem ihren Weg gekreuzt hatte – just wie eine schöne, jung verstorbene Königin, der ihr ganzes Gesinde in die Totengruft folgt. Der alte Corday wird unmittelbar nach ihrer Hinrichtung scharf verhört und fühlt sich als Vater dieser Tochter fortan so unsicher, dass er nach Spanien auswandert und bald darauf in der Fremde stirbt – gezeichnet mit dem Stigma eines berühmt gewordenen Namens, wie sein Bruder Pierre Jacques und sein Sohn Charles François, die als Royalisten nach der Eroberung von Quiberon erschossen werden. Von dem blutigen Schicksal der Faudoas ist hier schon die Rede gewesen.

313 Der Tod hält reichliche Ernte in dem alten Geschlecht der Cordays, er hält noch reichlichere unter denen, die kraft ihrer politischen Stellungnahme in die Kometenbahn ihres kurz bemessenen Lebens geraten waren. Von Duperrets und Fauchets Guillotinentod ist schon berichtet worden, das Schicksal der in Paris verbliebenen Girondisten ist allgemein bekannt. Weniger das der achtzehn nach Caen Geflüchteten, mit denen sie ja in unmittelbare Berührung gekommen war. Militärisch bei Vernon am Tage des Marat-Mordes geschlagen, vom Konvent geächtet, fliehen sie mit dem Bretagner Nationalbataillon südwärts der Vendée zu, wenden sich dann nach der Bretagne, irren umher, leben durchaus »ausserhalb des Gesetzes«. Buzots Haus in Caen wird verbrannt, eine Tafel mit der Inschrift »Hier wohnte der Verräter Buzot« bezeichnet die Stelle. Guadet und Salles enden in Bordeaux auf der Guillotine, Valady stirbt den gleichen Tod, Barbaroux, Buzot und Pétion irren, in Heuschobern, Weinberghäuschen und Ställen hausend, unglaublicherweise fast ein volles Jahr »illegitim« herum bis zum Sommer 1794. Dicht bei St. Emilion sehen sie einen Trupp auf sich zukommen, halten ihn für suchende Terroristen, enden durch Selbstmord. Die vermeintlichen Jakobiner aber waren Prozessionsgänger gewesen. Bei den geheimen Sympathien, die einen Danton bis kurz vor seinem Tode noch immer 314 mit der Gironde verbunden haben, hätte der Girondesturz nicht unbedingt die physische Auslöschung der Girondisten selbst bedeuten müssen. Nach dem 13. Juli und der Tat dieses Mädchens war ein anderer Ausgang wohl nicht mehr möglich. Auch diese Männer sind ureigentlich an ihr gestorben und haben sterbend sich zu ihrem Stoizismus bekannt. Nie hat ein Weib Männer so in die hohe Schule des Sterbens genommen wie diese hier.

Und es sind diese Grossen und weithin Bekannten nicht allein, die hinfort in dieser Schule sich bewähren, es wächst, je näher die Revolution zu ihrem Höhepunkt kommt, dieses toten Mädchens rätselvolle Macht, und die vorbildliche Haltung, mit der man fortan bis zum Thermidor stirbt, ist nicht zuletzt Erfüllung ihres Vermächtnisses. Ihre Züge ritzt man in die Kalkwände der Conciergerie-Verliese, ehe man zur »Toilette« Sansons erscheint, ihr Beispiel treibt noch im kommenden Jahr Cécile Rénault zum Attentat auf Robespierre und damit auf die Guillotine. Am deutlichsten aber lässt sich, wie gesagt, ihre Spur verfolgen in der Kunst des stoischen Leidens und Sterbens, die im kommenden Blutwinter in den Kellern der Conciergerie von unzähligen Namenlosen geübt und dann auf Sansons Bluttheater betätigt wird. Viele flüstern ihren Namen, ehe das Beil niedersaust, bei Zahllosen findet Sanson ihr Bild. Es ist nicht nur, 315 wie immer gesagt worden ist, die allgemeine Abstumpfung gegen das alltäglich gehörte Rauschen der Todessichel, es ist nun just so eine hohe Schule des Todes, wie das Rokoko eine hohe Schule des Lebens gewesen war. Die bronzene Haltung all dieser Namenlosen ist nicht zuletzt das Werk dieser schönen Normannin, und da auf diese Weise damals eigentlich schon jene Windsaat gestreut wird, die dann im Thermidor als Sturm aufgeht, so ist es kein Wunder, dass der Sicherheitsausschuss erneut die Nerven verliert . . .

»Es ist nachgerade unerträglich zu sehen, wie diese Verurteilten sich der Hinrichtung mit der gleichen Standhaftigkeit wie diese Charlotte Corday unterziehen. Wäre ich der öffentliche Ankläger, ich ordnete an, dass man vor der Urteilsvollstreckung die Delinquenten gründlich zur Ader lässt, um ihren geradezu herausfordernden Mut zu brechen.«

Der Mann, der dies öffentlich zu erklären wagte und sich dabei dieses magischen Mädchens aus der Ronceraye erinnerte, hiess im bürgerlichen Leben Leroy, trug aber, ich weiss nicht in welcher Erinnerung an die Greuel des Tuileriensturmes, den vielsagenden Beinamen »Dix Août«. Es gibt Historiker, die behauptet haben, es sei der Opfertod der Corday ohne Einfluss geblieben auf den Ablauf der Revolution. Dokumente wie das eben zitierte lehren wohl 316 das Gegenteil. Ohne die seelische Auswirkung ihres Lebensopfers wäre der Widerwille gegen den Terror später im Thermidor kaum so elementar hervorgebrochen.

Ueber ihren irdischen Ueberresten waltet just wie über ihrer spärlichen Hinterlassenschaft der Unstern der Heimatlosigkeit. Achtzehnhundertundfünfzehn nämlich, als man die Madelaine zu Anlagen umgestaltet und die Leichen des hingerichteten Königspaares nach Saint Denis überführt, werden auch ihre Ueberreste zusammen mit den neben ihr ruhenden Revolutionsopfern – den Toten des Bastillesturmes und den unglücklichen und ruhmvollen Tuilerien-Schweizern vom 10. August – auf einen an der äussersten Peripherie der Vorstadt La petite Pologne, Ecke der Rue de Rocher und der Rue Valois gelegenen Friedhof übergeführt, und einige Wochen nach ihr bettet man dortselbst auch diesen Adam Lux, der im Tode ja ihr sterbensmüder Schleppenträger gewesen war. Dort, unter den Verkehrsgewittern der Weltstadt, mögen noch heute die Ueberreste einer schönen Frau ruhen, die aus dem Häuserdickicht von Paris nicht mehr den Rückweg fand in die buccolische Sicherheit ihrer normannischen Heimat.

Sie mögen, sage ich.

Denn so wie Mozarts legendärem Schädel, so ist es auch dem ihren beschieden, als Wirklichkeit, als 317 Kuriosum, Betrug oder echte Reliquie, wieder aufzutauchen. Angeblich nämlich hat Sanson (was bei diesem Aristokraten der Scharfrichterzunft allerdings kaum glaublich klingt) diesen Schädel dem berühmten Sammler Denon verkauft. Als Denon stirbt und seine Sammlungen aufgelöst werden, geht dieser Schädel in den Besitz eines am Quai des Grands Augustins wohnhaften Antiquars über, der ihn dann seinerseits an Rousillon de Saint Albin (beileibe nicht zu verwechseln mit dem Richter aus dem Corday-Prozess) verkauft. Als nun in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts einer der Minister Louis Philippes bei Rousillon de Saint Albin, diesem ehemaligen Danton-Jünger und späteren Monarchisten, zum Abendessen erscheint, verspricht der kuriositätenfreudige Hausherr ihm als Tischdame »eine der grossen Frauen der Revolution«, und als der erstaunte Minister die kunstvoll gebauschte Serviette auseinanderfaltet, findet er dort als Gastgeschenk von zweifelhafter Appetitlichkeit eben den Schädel der Corday.

Später geht dieser angebliche Corday-Schädel in den Besitz des Prinzen Roland Bonaparte über, der ihn 1889 der Schausammlung der freien Künste überlässt. In der Erbmasse des Prinzen mag die vorgebliche Reliquie auch heute noch liegen. Dass sich auch hier, wie bei dem Salzburger Mozart-Schädel, die üblichen Fachleute gefunden haben, die – der Anatom 318 fragt vergeblich nach der Methodik einer solchen Untersuchung – die »unbezweifelbare Echtheit« bescheinigt haben sollen: das alles versteht sich bei solcher Reliquie nachgerade von selbst. –

Viel wichtiger wäre es wohl zu wissen, in welcher Privatsammlung heute noch weitere Briefe von ihrer Hand zu suchen wären, nachdem zwölf Dokumente alles darstellen, was wir von ihr besitzen. Was der Vater nach Spanien mitnahm, mag verlorengegangen sein; die Bretteville hat aus Angst vor neuen Haussuchungen sehr bald nach dem Marat-Morde alles verbrannt, was im Grand Manoir noch dalag. »Wo aber ist ihr Briefwechsel mit Bougon-Longrais geblieben, was wurde aus jenem an ihn gerichteten Schreiben, das noch in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bei einer Londoner Versteigerung aufgetaucht ist? Allerlei Spuren deuten darauf hin, dass manches nach England abgewandert ist – welcher Zufall wird diese Dokumente einmal ans Licht fördern?

Und was wurde aus ihren Relikten? Das rosenfarbene Busentuch allein, das sie am Tage des Marat-Mordes auf der Brust trug, ist noch unmittelbar vor dem Weltkriege im Besitze eines Pariser Privatsammlers nachzuweisen, noch um 1870 haben die Gautier de Villiers, die auf dem Umwege über Charlottes Mutter ja ihre Blutsverwandten waren, als kostbare 319 Reliquien einen Mantel und ein Paar Ohrringe aufbewahrt, die der Toten gehörten.

Wo sind selbst diese Dinge geblieben, die doch sozusagen noch gestern vorhanden waren? Welches Schicksal hatte die Golduhr, die Chabot so gefiel, und was ist aus den im Hotel de la Providence beschlagnahmten Sachen geworden, die doch im versiegelten Paket dem Polizeidepartement zugestellt wurden und die sehr bald nach ihrem Tode den Wert von Reliquien gewannen?

Wir wissen von ihrem Verbleibe nichts. Wir wissen es nicht, obwohl seit ihrem Tode doch erst vier Generationen ins Grab stiegen, und obwohl es noch nach 1871 in Paris ein paar sehr alte Leute gab, die sich noch deutlich an den glutheissen Abend des Marat-Mordes, an die Panik jener Tage und an die Verhaftung dieser schönen Mörderin erinnerten. Trotzdem ist nahezu alles, was ihre Hände berührten und woran vielleicht auch ein wenig ihr heroisches Herz einmal hing, in alle Winde zerstoben. Nach einem dunklen Gesetz tilgt so die Geschichte gar oft die unmittelbaren Spuren eines grossen Lebens. Damit die Nachfahren über den Lebensspuren nicht das Werk und das heldische Vermächtnis vergessen. Damit die Tat heller leuchte als der Mensch. Denn alles Leben ist hartes Training auf die Stunde unseres Abscheidens, und jedes Heldenleben ist den Uebrigbleibenden eine 320 leuchtende Lehre, wie mit allen Ehren und mit aller Aussicht auf das Anlegen eines luftigeren Gewandes diese Stunde zu bestehen ist.

Es ist in diesem Sinne müssig zu fragen, ob ihre Tat, wie manche Historiker sagen, die Revolution unbeeinflusst liess, oder ob sie, wie mir scheinen will, schon im Hochsommer 1793 den seelischen Sprengstoff zusammentrug für jene Explosion, die ein Jahr später im Thermidor den ganzen Terrorismus in Splitter riss. Gerade heute, wo inmitten unserer grossen Zeitwende endgültig das girondistische Weltbild verblasst, erscheint doppelt müssig die Frage, ob ihre Tat schon nach einem Jahr vergessen war, oder ob sie, wie mir wohl scheinen will, dem girondistischen Staatsgedanken hinweghalf über die Krise des Frühsommers 1793, und ob sie, dem Girondesturz zum Trotz, mit ihrem Opfertode diesen Staatsgedanken von neuem belebte, bis zu seiner Verwirklichung im Staate des ersten Napoleon . . .

Alle diese Fragen, wie gesagt, erscheinen müssig. Ist man denn so sicher, dass sie auf die Dauer verharrt wäre bei ihren republikanischen Beteuerungen, wäre auf die Dauer nicht gerade in ihr, dem letzten Spross eines grossen Geschlechtes, der junkerliche Widerwille gegen den Stadtstaat und, mit einem Worte, die Aristokratin erwacht? 321 Wir alle, seit dem neunzehnten Jahrhundert dem unseligen Irrglauben an den menschlichen Fortschritt verhaftet, fragen allzugern nach der »praktischen Auswirkung« und dem »Nutzen« einer historischen Tat und fragen allzuwenig nach ihrem seelischen Vermächtnis und nach ihrer legendären Bedeutung. Immer aber kehren in der Legende eines Volkes seine spezifischen Idealgestalten wieder, und so, wie in der der Griechen immer wieder ein frühvollendeter achilleischer Jüngling »fallend sein Schicksal erfüllt«, just so erscheint in der der Gallier immer wieder die des zur Rettung der Nation gesandten gepanzerten Mädchens. So ist ihre Wesensverwandtschaft mit der Jeanne d'Arc sinnfällig. Alle beide – das Mädchen von Baudricourt wie das Mädchen aus der Ronceraye – alle beide verträumen sie ihre Jugend in Wolken ahnungsvoller Schwermut, alle beide erscheinen sie in ihrer Unnahbarkeit wie Cherube gepanzert mit siebenfachem Erz gegen alles menschliche Begehren.

Alle beide sind sie von vorneherein gezeichnet mit dem Stigma des frühen Sterbens, und auf beide fällt urplötzlich das himmlische Feuer ihrer Berufung. Beide sterben sie den Opfertod für die Nation, deren letzte Verkörperung sie sind – sie sterben und lassen hinter sich die weithin leuchtende Legende.

Umgeben für immer mit der Aureole des Rätselhaften, trotzen sie hinterher jeder rationalistischen 322 Zergliederung, unterliegen scheinbar mit ihrem diesseitigen Werk und siegen um so nachhaltiger im Tode . . .

Und gehen ein in ihres Volkes heiligste Säle. Denn es kreist, um es nochmals zu sagen, im Grunde unser ganzes Erdenleben um die Ueberwindung der Todesnot. Denen wendet das Volk seine grosse Liebe zu, die ihm in Selbstlosigkeit das Mysterium des guten Todes vorsterben.