|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Um 1600, noch unter dem »guten König Heinrich«, ist das 1854 abgerissene Gefängnis der alten Abtei St. Germain des Prés gebaut worden als Verlies für unbotmässige oder verbrecherische Mönche. Mit fünfzehn Fuss dicken Mauern, mit hoffnungslosen, zehn Meter unter der Erde gelegenen Verliesen, die die Abmessungen eines Backofens hatten und deren Insassen dann bei lebendigem Leibe verfaulten.

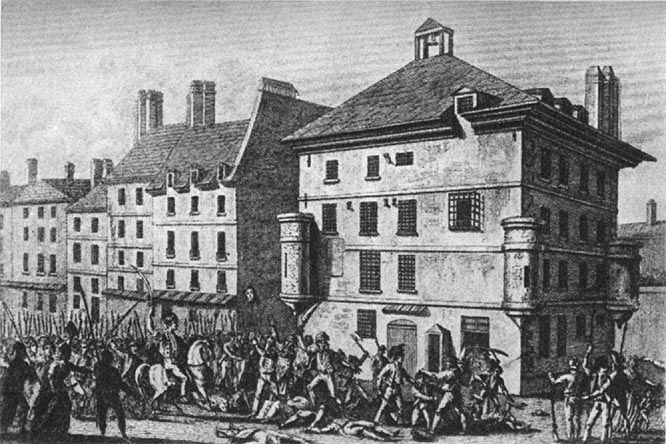

Das Abteigefängnis 1792

Nach einem Stich v. Couché d. J.

Um 1700, in menschlicheren Zeiten, hatte man diese Grüfte zugeschüttet, und die Abtei war zum Gefängnis für vornehme Schuldner, vor allem auch zum Arrestlokal für die französischen Garden geworden, bei denen sie unter dem Namen »Gasthaus zum Faubourg St. Germain« ziemliche Popularität erlangt hatte. Zur Zeit der Revolution war von der Abtei nur noch ein von vier Türmen flankierter dreietagiger und quadratischer Steinbau übriggeblieben, in dem zunächst die ersten Revolutionsparlamente, die Ständeversammlung und die verblichene Nationalversammlung unbotmässige Kollegen festgesetzt 232 hatten. Dann, bei den Septembermorden des Vorjahres, als man mit Säbeln und Beilen den Adel Frankreichs niedergeschlagen hatte, da hatten gerade diese alten Mauern alle Schrecken jener Tage gesehen, und das Pöbelgebrüll »Zur Abtei« war gleichbedeutend gewesen mit dem über die Unglücklichen verhängten Todesurteil. Hier also amtierten jene Blutrichter, die nach kurzem Formalverhör den Angeklagten den draussen auf der Rue Sainte Marguerite wartenden Pöbelhaufen überantworteten, und heute noch besitzen wir von jenen Abteiverhandlungen die mit Blutspritzern und Rotweinflecken bedeckten Protokolle. In dem düsteren Hofe verkaufte man damals die Kleider und die sonstigen Relikten der Gemordeten, und die Trödlerin Malherbe, die diesen Haufen von zerhauenen, zerrissenen und blutbefleckten Hüten, Kleidern und Schuhen für dreihundertundfünfundsiebenzig Livres erwarb, hat uns ein Verzeichnis der wenigen Gegenstände von wirklichem Wert hinterlassen . . .

»Eine Golduhr. Ein Silberring mit zwei Herzen. Ein schwarzes Schildpattkästchen, auf dem Deckel in goldenem Kreis das Bild einer Frau in grünem Kleid mit einem Rosenstrauss.

Ein Brevier in rot Maroquin, ein goldener Trauring mit dem Bilde des Königs und den Inschriften 233 ›Ludwig XVI Rex christianissimus‹ und, auf der anderen Seite, ›Deo consecratori‹.

Eine silberne Uhr. Ein Schildpattkamm. Ein Vergil in der Ausgabe von Brindley.«

Das alles lag im Juli 1793 erst um neun Monate zurück, und noch haftete sozusagen der Blutdunst dieser Septembermorde an diesen Mauern. Im übrigen aber muss man den amtierenden Wärtern das Zeugnis ausstellen, dass sie, hier und in der Conciergerie, noch ein Höchstmass jener Menschlichkeit sich bewahrt hatten, das draussen, in der Freiheit, zum raren Artikel geworden war.

In der Zelle, in der man im Morgengrauen des vierzehnten Juli Marats Mörderin internierte, hatte zuvor der Girondist Brissot und nach ihm Jeanne Marie Roland, des girondistischen Innenministers Roland schöne und geistvolle Gattin, gesessen, und von ihr haben wir eine ziemlich genaue Beschreibung dieser historischen Zelle . . .

»Ein kleines, sehr unfreundliches Gelass mit schmutzigen Mauern, schweren Fenstergittern und der allernächsten Nachbarschaft eines Holzstalles, in dem alle Insassen ihre Bedürfnisse verrichteten. Da es hier nur ein Bett gab, genoss man immerhin den Vorzug des Alleinseins. Ich wusste damals nicht, dass 234 es bald nach mir von einer eines besseren Jahrhunderts würdigen Heldin, nämlich von der berühmten Charlotte Corday, bewohnt werden würde.«

So weit die schöne, elegante Jeanne Marie Roland, die hier, Charlotte an Seelenstärke und Todesmut nicht unähnlich, im Juni drei Wochen lang eingekerkert war, ehe auch sie, freilich erst am achten November, von Sansons Fallbeil geholt wurde.

Was nun Charlotte angeht, so trifft sie hier in der Morgendämmerung des vierzehnten ein und versinkt sofort, was man ihr kaum verdenken kann, in tiefen Schlaf. Inzwischen aber hat sich in das Hotel de la Providence eine Untersuchungskommission begeben, um das von der Mörderin bewohnte Zimmer zu visitieren, und es verlohnt sich schon, im Original den Bericht dieser Kommission zu lesen . . .

»Heute am dreizehnten Juli zwei und ein halb Uhr nachts im zweiten Jahre der einigen unteilbaren Republik habe ich, Esprit-Louis Rousset, Kommissar der Sektion ›Wilhelm Tell‹, mich mit meinem Sekretär in die Rue de Vieux Augustins Nr. 19, in das Hotel de la Providence begeben, wo wir den Bürger Louis Bruneau, den Stellvertreter der Besitzerin Grollier, vorfanden. Wir haben uns mit ihm auf das Zimmer der besagten Anne-Marie-Charlotte Corday 235 begeben, das im ersten Stock liegt und die Nummer sieben trägt. Wir öffneten mit dem Schlüssel, den wir am Nagel des Vorraumes fanden. Wir betraten das nach der Strasse führende Zimmer, fanden darin eine Kommode und einen Schreibtisch mit durchwegs unverschlossenen Schubladen. Kommode, Schreibtisch und der zur Linken des Kamins gelegene Schrank wurden von uns auf das allergenaueste durchsucht, ebenso das Bett und alle Winkel des Zimmers. Wir haben nur drei Papierfetzen gefunden. Zwei davon haben wir gezeichnet und paraphiert, vom dritten, der zu klein war, übermitteln wir die Wiedergabe der folgenden Aufschrift: ›Citoyen Duperret / Rue St. Thomas du Louvre Nr. 45‹.

Die drei Papierfetzen haben wir zur Weiterleitung ans Polizeidepartement aufgehoben.

In der Kommode haben wir ausserdem gefunden:

Wir haben nun die beschriebenen Sachen, die als einzige hier vorgefunden wurden, in eine ebenfalls im Zimmer vorgefundene und mit ›B‹Wahrscheinlich »Bretteville«. gezeichnete Serviette verpackt, die wir zur Weitergabe ans Departement an zwei Stellen versiegelt haben.

Weiterhin unterrichtete Bruneau uns dahin, dass die Fremde am zwölftenIrrtümlich, wie wir gesehen haben. Sie war ja bereits am elften im Hotel abgestiegen. ins Hotel gekommen sei und als Geburts- und Herkunftsort Caen angegeben habe. Seither habe sie im Hotel ein etwa fünf Fuss und vier Zoll grosser, mit einem gelblichen Rock bekleideter Fremder von etwa vierzig Jahren zweimal besucht.

Gezeichnet etc. . . .

| Cavanagh, Polizeioffizier. | Fiot, Polizeioffizier. | |

| Bruneau. | ||

| Rousset, Kommissar. |

Laufaure, Sekretär. |

|

Nachschrift:

Der kleine im Zimmer der Corday gefundene Zettel trug, von ihrer Hand geschrieben, noch folgende Adressen: 237

So weit das Protokoll. Die drei im Nachtrag erwähnten Namen Odille, Guillot und Darnouville geben uns ein bis heute ungelöstes Rätsel auf, da der sofort in den Frühstunden des Sonntag vernommene Portier Guillot angibt, dass ihm der Name Corday gänzlich unbekannt sei, dass im Hause eine Persönlichkeit namens Odille nicht wohne und auch nie gewohnt habe. Sicherheitsausschuss und Polizei gehen seltsamerweise dieser Spur nicht weiter nach, da sie auf interessanterer Fährte sind. Der Mann, der als Erster auf dem Zettel verzeichnet war und der nach den Aussagen Bruneaus die Mörderin im Hotel mehrfach aufgesucht hatte, war der dem Radikalismus sowieso verdächtige und den Girondisten sehr nahestehende Abgeordnete Duperret – gab es da noch einen Zweifel, dass Marat einem girondistischen Komplott zum Opfer gefallen war?

In den beiden flüchtig bereits geschilderten Konventsitzungen vom Sonntag und Montag entlädt sich über die in Paris verbliebenen Nachhuten der Gironde, 238 insbesondere über Duperret und, wie wir gleich sehen werden, auch über seinen Kollegen Fauchet das grosse Gewitter. Der gewesene Kapuziner und nunmehrige Radikale Chabot nämlich, der nach der im Hotel de la Providence stattgehabten nächtlichen Untersuchung gegen Duperret alle Trümpfe in der Hand hält, zögert nicht, sofort am Sonntag als erster Diskussionsredner und Ankläger gegen den Girondismus zu erscheinen. Wir wollen uns dabei der Tatsachen erinnern, dass Duperret wegen seiner revolutionären Beziehungen dem Sicherheitsausschuss schon lange verdächtig erschienen war und dass man schon am Freitag vor dem Morde bei ihm Haussuchung gehalten hatte. Ob dabei die am Donnerstag von Charlotte ihm überbrachten Papiere der Caenner Girondisten gefunden worden waren, ist nicht mehr feststellbar und ist für seine augenblickliche Situation auch ohne besondere Bedeutung: Paris war nun, nach der Bluttat, in Panikstimmung. Tribünenredner aber von Chabots Art sind in solchen Stunden, wo alles automatisch sich auf die Psychologie der irrsinnig gewordenen Massen einstellt, an die Gesetze der Logik und der nüchternen Beweisführung nicht gebunden – sie hätten an diesem Morgen auch beweisen können, dass die Girondisten während der letzten Nacht den nördlichen Turm von Notre Dame gestohlen hätten und dass man diesen Turm bei 239 erneuter Haussuchung bestimmt im Schreibtisch des Kollegen Duperret vorfinden werde . . .

Für Chabot (und mit ihm für den ganzen Konvent) ist es seit der letzten Nacht eine gegebene Tatsache, dass dieses schreckliche Mädchen aus der Normandie nicht nur im Auftrage der Caenner, sondern auch der Pariser Gironde gehandelt hat, und gleich nach den ersten Sätzen erhebt sich ein stattliches Gebäude der Anklage. Nach Chabot haben alle diese nun so kleinlaut auf ihren Bänken hockenden Kollegen von der Rechten schon in den letzten Tagen auffällig die Köpfe zusammengesteckt, nach Chabot hat man den Kollegen Duperret erst vorgestern beobachtet, wie er dem Deputierten Fauchet, der im Hauptamt ja konstitutioneller Bischof von Caen ist, ein ganzes Paket mit Druckschriften übergab und wie beide Herren dann hämisch lachten über dieser Lektüre . . .

Und nun zieht Chabot, unterstützt von Maure, den im Hotel de la Providence vorgefundenen und Duperret so schwer belastenden Zettel hervor, und von Stund' an wälzt sich über die beiden Männer, Duperret und Fauchet, die Last des Schicksals. Als Duperret sich zum Wort meldet, wird er sofort niedergebrüllt, als er von der Tribüne aus sprechen will, wird er, behaftet schon mit dem Makel des Verschwörers, an die Konventsbarre, den Platz der Bittsteller, verwiesen. Zu Wort kommt er vorerst nicht, 240 der Konvent erteilt Chabot einen Auftrag zur förmlichen Vernehmung. Es nützt zu nichts, dass Duperret, immer wieder unterbrochen von Murren und Lärm, in der oben wiedergegebenen Darstellung den Besuch der Mörderin in seiner Wohnung schildert, es nützt noch viel weniger, dass er den ihr von Barbaroux mitgegebenen Brief verliest . . .

Es nützt zu nichts, und er erstickt sozusagen in der Hochflut der Gegenfragen. Sind es denn etwa andere als die von Barbaroux übersandten Druckschriften, über denen man ihn vorgestern zusammen mit Fauchet beobachtet hat – ist dieser im Hotelzimmer der Mörderin vorgefundene Zettel nicht auf dem von Duperret gewöhnlich benützten Papier und mit seinem Bleistift geschrieben, und hat er nicht gar, wie mehrere Zeugen das bekunden, noch vorgestern zu Fauchet halblaut geäussert, »dass man dieser aus Caen gekommenen Ueberbringerin für Barbaroux doch wenigstens ein Antwortschreiben auf den Heimweg mitgeben müsse«?

Wie Pelotonfeuer knattern die Gegenfragen, Abgründe des Widersinns tun sich auf. Der zeitgenössische Leser dieser Sitzungsberichte wird einwenden, dass auf dem ominösen Zettel ja nicht Marats, sondern nur Duperrets Adresse vermerkt war, er wird vor allem wohl auch einwenden, dass der nämliche Duperret, der dieses Caenner Mädchen eben zum 241 Morde an Marat angestiftet hatte, für diese Mörderin unter den in Paris obwaltenden Umständen beim besten Willen nicht die Möglichkeit einer Rückkehr nach Caen, sondern eben nur die einer Gratisfahrt auf Sansons Henkerkarren erspähen konnte . . .

Alles dies wird der Zeitgenosse einwenden und wird hieraus gerade eine Entlastung der Girondisten ableiten: was aber haben wohl die Gesetze der Logik mit den Gesetzen der Panik und mit denen der Massenpsychologie zu tun? Dieser Masse, von der momentan auch der Konvent nur ein Teil war, genügte es vollauf, dass Duperret die Mörderin empfangen und dass sie mit seinem Bleistift und auf seinem Papier sich seine Adresse notiert hatte – es genügten ihr im Augenblick alle die Denunziationen, die in jenen Stunden der tollen Erregung bei den unterschiedlichen Polizeiämtern und beim Sicherheitsausschuss angebracht wurden und die hinterher sich so unglaubwürdig und phantastisch erwiesen, dass sie im Prozess grösstenteils nicht mehr zur Sprache gekommen sind.

Augenblicklich aber tun sie ihre Wirkung, diese unterschiedlichen Räubergeschichten. Da ist ein Gastwirt aus Montmorency, bei dem am letzten Donnerstag früh Fauchet mit einer fünfundzwanzigjährigen Frauensperson vorgefahren sein soll und der von diesem frühen Gast streng angewiesen 242 wurde, den Mund zu halten. Da ist die Weinhändlerin Lebourgeois aus der Rue de Mathurins, die am Donnerstag (was sie später ziemlich kleinlaut zurücknimmt) mit aller Bestimmtheit Duperret, Fauchet und die Mörderin in der Loge Nr. 4 des Konventsaales beobachtet haben will. Am verhängnisvollsten für die beiden unglücklichen Männer wirken sich naturgemäss diejenigen Denunziationen aus, die zur Stunde den Jakobinerklub und den Konvent in ihrer tödlichen Angst vor einer girondistischen Massenverschwörung bestärken müssen. Der Magistratsbeamte Hénoque will am Freitagabend die Mörderin in der Mairie angetroffen haben, wie sie ihn nach dem Dienstzimmer des Maires Pache fragte, der Cafétier Berger, der als Nationalgardist bei ihrer Verhaftung zugegen war, hat, was sich freilich sofort als dokumentarisch belegter Unsinn herausstellt, auf dem bei ihr vorgefundenen Aufruf an die Nation ein Verzeichnis von vier oder fünf Prominenten gesehen, die sie als weitere Opfer in Aussicht genommen haben soll. Die Witwe d'Aubanton belauschte, wie sie dem Sicherheitsausschuss meldet, in der Rue Hautefeuille am Mordabend um sieben Uhr – also eine volle Stunde vor dem Attentat – zwei Männer, von denen der eine laut und deutlich »On assassine Marat« sagte, und in einem mehr von trefflicher Gesinnung als von trefflicher Orthographie zeugenden 243 Schreiben denunziert der Bürger Murger den Bürger »Obere« (der wahrscheinlich Aubère geheissen hat!), dass auch er zu den intimen Bekannten des neunmal verfluchten Verräters Barbaroux in Caen gehöre.

Die meisten dieser Denunziationen verflüchtigen sich so rasch in Luft, dass sie noch vor dem Prozess aus den Untersuchungsakten verschwinden, sie wirken sich aber in diesen beiden ersten Tagen der Massenpanik um so verderblicher aus für die beiden unglücklichen Männer, die Duperret und Fauchet hiessen. Den Todesstreich gegen die beiden führt in der Sitzung des vierzehnten Couthon, Robespierres rückenmarkskranker und gelähmter Freund, in einer flammenden Anklagerede. Einen Unterschied zwischen Corday, der Ueberbringerin eines Schriftenpakets, und Corday, der Mörderin, gibt es für Couthon nicht – nicht einmal als blässliche Möglichkeit taucht in seiner Rede vom vierzehnten dieser Unterschied auf. Für Couthon steckt hinter dieser Caenner Verschwörung und hinter diesem Morde ein furchtbarer Plan. Nach Couthon will man sofort nach der Ermordung aller radikalen Führer aus dem Tempelgefängnis den jungen Capet, des guillotierten Königs minderjährigen Sohn, holen, man will die Monarchie ausrufen und die Freiheit morden. Schlagworte dieser Art haben noch bei keiner revolutionären Masse ihre Wirkung verfehlt, und es hilft zu nichts, 244 dass die zur Stunde in der Abtei sitzende Attentäterin der Behörde schreibt, »sie habe Fauchet, dessen bevorstehende Verhaftung nun vor ihrem Fenster ausgerufen werde, nur ein einziges Mal von weitem gesehen«Bei Fauchets bischöflichem Einzug in Caen.. Es hilft nichts, dass sie, nach dem gleichen Schreiben, »für ihn weder Achtung noch Sympathie empfindet, ihn als haltlosen Charakter und als den Allerletzten anspricht, dem man seinen Plan mitteilen könne . . .« Auch diese Intervention hilft nichts. Einstimmig beschliesst der Konvent die sofortige Verhaftung der beidenBeide wurden am 31. Oktober 1793 guillotiniert., und er endet um sechs Uhr abends diese anstrengende und turbulente Sitzung, indem er unter den Klängen der Militärmusik die Pariser Sektionen an sich vorüberziehen und dann nacheinander die Freiheit, die geeinte, unteilbare Republik und endlich den Berg hochleben lässt.

Fouquier-Tinville

Ankläger im Corday-Prozess

Nach einem zeitgenössischen Stich

»Fouquier-Tinville«

Unterschrift des öffentlichen Anklägers unter das Todesurteil

Und während auf den unterschiedlichen Kommissariaten die Zeugen Michon-Delafondée, Pain, Cuisinier, die beiden Evrards und natürlich auch die Grollier vernommen werden . . . während der öffentliche Ankläger Fouquier-Tinville alles tut, um den Prozess zu beschleunigen, sitzt in ihrer Steingruft in der Abtei diese schöne Mörderin, beschwert sich »mit Rücksicht auf ihr weibliches Schamgefühl« bei der Gefangnisverwaltung über die beiden Gendarmen, 245 die auf Fouquier-Tinvilles Anordnung auch nachts in ihrer Zelle bleiben müssen, erobert durch ihre sanfte Anmut auch hier die Herzen der Wärter und geniesst nach der Nervenfolter der letzten Tage hier hinter den düsteren Mauern der Abtei so etwas wie Frieden. Noch liegt (wenigstens scheint es ihr so) die Sühne in weiter Ferne, noch hat sie ein wenig Zeit für sich, und noch kann bei ihr jene unschuldige und dem jungen Weibe angemessene Koketterie sich regen, die wir bei ihr, der von jeher vom Tode Gezeichneten, immer mit einem gewissen Aufatmen begrüsst haben . . .

An die Herren des Sicherheitsausschusses.

Darf ich wohl, da ich ja doch nur noch kurze Zeit zu leben habe, wohl auf die Erlaubnis hoffen, mich malen zu lassen? Ich möchte meinen Freunden gern diesen Gegenstand der Erinnerung hinterlassen, und just so, wie man im Bildnis gern hervorragende Bürger verewigt sieht, so lässt man sich wohl durch Porträts grosser Verbrecher vom Verbrechen abschrecken. Gewähren Sie mir diese meine Bitte, so darf ich wohl hoffen, dass Sie mir morgen einen Miniaturenmaler schicken. Inzwischen erneuere ich mein Anliegen, mich doch allein in meiner Zelle schlafen zu lassen. Glauben Sie an meine aufrichtige Erkenntlichkeit.

Am 15. Juli, im zweiten Jahre der Republik.

Marie Corday.

246 Eine Staatsverbrecherin, die den Wunsch hat, ihre äussere Erscheinung im Bilde festhalten zu lassen, und die dieserhalb an die Behörde sich wendet – eine Behörde, die dieses Ansinnen nicht mit einem Wutschrei beantwortet, sondern, wenn auch erst nach zwei Tagen, einen Maler zu der verurteilten Delinquentin lässt: das alles ist späterhin wohl nie mehr dagewesen und führt den posthumen Betrachter nachgerade in Versuchung, ein wenig zu zweifeln an der überlieferten Humorlosigkeit und Unduldsamkeit dieses Sicherheitsausschusses! Bei Charlotte ist es beides – es ist neben dem verständlichen Bedürfnis, die eigene Tat zu verewigen, ein gutes und beinahe physiologisches Stück Weibereitelkeit, und in diesem Sinne sehen wir sie denn auch während dieser kurzen Atempause in der Abtei für den bevorstehenden Prozess ihre bei der Verhaftung zerrissenen Kleider flicken, ihr zerzaustes Haar pflegen, an einer weissen Kopfhaube herumsticheln für den Tag des Gerichtes, der doch nach menschlichem Ermessen der letzte ihres Lebens sein musste . . .

Dann freilich sieht sie ihn näher auf sich zukommen, den Genius mit der gesenkten Fackel, und jetzt, angesichts des Grabes, beginnt sie, auf ihre Art ihr Haus zu bestellen und sich zu verabschieden von den spärlichen Menschen ihres Lebenskreises.

247 Da wäre also vor allem Barbaroux, dem sie Bericht schuldet und der nun bald, in ihrer Vorstellung, die Früchte ihrer Tat ernten soll . . .

In der Abtei, in der früheren Zelle

Brissots, am zweiten Tage meiner

Vorbereitung auf den Frieden.

Sie haben, Bürger Barbaroux, sich einen Bericht über die Einzelheiten meiner Reise ausbedungen, und so werde ich Ihnen denn auch nicht die kleinste Einzelheit schenken. Ich reiste also zusammen mit ein paar Montagnards, die ich ruhig schwatzen liess – ihre Unterhaltung, die so albern war wie sie selbst, schläferte mich immerhin ein, und ich kam sozusagen erst in Paris wieder zu mir. Einer unserer Mitreisenden, der ohne Zweifel schlafende Frauen gern hat, nahm mich für die Tochter eines alten Freundes, unterstellte mir ein Vermögen, das ich nicht besitze, gab mir einen Namen, den ich nie gehört habe, und trug mir zum Schluss Hand und Vermögen an. Als mir sein Gerede lästig wurde, sagte ich ihm: »Wir spielen ausgezeichnet Komödie, es ist eben nur schade, dass man mit so viel Talent keine Zuschauer hat. Ich will's unseren Mitreisenden sagen, damit auch sie ihr Vergnügen haben.« Ich liess ihn zurück in 248 übelster Laune. In der Nacht sang er Klagelieder, bei denen man schläfrig wurde, und in Paris wurde ich ihn endlich los, nachdem ich ihm nicht nur meine, sondern auch meines Vaters Adresse verweigert hatte. Er verliess mich in übelster Stimmung. Ich wusste übrigens nicht, dass man meine Mitreisenden einvernehmen würde, und ich gab vor, keinen von ihnen zu kennen, um ihnen die Unannehmlichkeiten einer Aussage zu ersparen. Ich folgte dabei meinem Orakel RaynalDer Verfasser des oben schon erwähnten und von ihr in Caen gelesenen Werkes über die Kolonisation beider Indien. Der Verfasser nimmt darin die Farbigen gegen den ihnen oft gemachten Vorwurf der Doppelzüngigkeit in Schutz., nach dem man seinem Tyrannen ja keine Wahrheit schuldet. Durch die Reisende, die mit mir fuhr, hat man freilich erfahren, dass ich Sie kenne und mit Duperret gesprochen habe. Sie kennen ja Duperrets Charakterfestigkeit – er hat ihnen sicherlich die volle Wahrheit gesagt. Seine Aussage habe ich durch die meine bekräftigt, es liegt gegen ihn nichts vor, es sei denn, dass man ihm seine Festigkeit als Verbrechen anrechnet. Ich gestehe, ich fürchtete, dass man hinter das mit ihm gehabte Gespräch kommen könnte, und ich bereute es zu spät. Ich wollte nämlich alles 249 wieder gut machen, indem ich ihn zu einer Rückkehr zu Ihnen nach Caen zu überreden suchte. Er ist nur eben zu fest, um sich beeinflussen zu lassen. So entschloss ich mich, seiner Unschuld sicher, zur Ausführung meines Planes.

Halten Sie es für möglich: Fauchet sitzt als mein Mitschuldiger im Gefängnis – er, der nicht einmal von meiner Existenz etwas gewusst hat! Man begnügt sich eben nicht damit, ein unbedeutendes Weib den Manen dieses grossen Mannes zu opfern (vergebt mir, Menschen, das Wort entehrt Euch, da er ja nur ein wildes Tier war, das Frankreich im Feuer des Bürgerkrieges versengen wollte!). Gott sei Dank, er war nicht einmal gebürtiger FranzoseBezieht sich auf Marats Herkunft aus dem Vaudois, das damals übrigens, als Anteil der alten oranischen Erbschaft, dem Hause Hohenzollern zugehörte. Woraus sich die seltsame Tatsache ergibt, dass Marat staatsrechtlich als Untertan des Königs von Preussen zur Welt gekommen ist . . ..

Bei meinem ersten Verhör waren vier Mitglieder des Sicherheitsausschusses zugegen. Chabot sieht wie ein Narr aus. Legendre wollte mich schon am Morgen bei sich gesehen haben – mich, die ich an diesen Menschen nie gedacht habe. Ich traue ihm keine Tyranneneigenschaften zu und dachte ja nicht daran, nun gleich alle zu bestrafen. Aber es behaupteten nun einmal 250 alle, die mich jetzt zum erstenmal sahen, mich schon seit langem zu kennen.

Ich glaube, dass man »Letze Worte Marats« gedruckt hat, bezweifle aber, dass er noch welche zuwege gebracht hat. Die letzten, die er zu mir sprach, nachdem er alle Ihre Namen und die der in Evreux befindlichen Administratoren von Calvados aufgeschrieben hatte, lauteten, »dass er sie allesamt guillotinieren lassen werde«, und scheinbar hat er mich damit auch noch trösten wollen. Das besiegelte denn auch sein Schicksal. Und wenn der Sicherheitsausschuss etwa sein Bild neben dem von Lepelletier aufstellen sollte, so sollte man füglich auch diesen seinen letzten Satz in Goldbuchstaben gravieren lassen . . .

Wachstropfen der Fackel sind auf diesen ersten Teil des Briefes gefallen, in dem eine gewisse, doch wohl aus der Todesnot geborene Exaltiertheit die Sätze und auch die Gedanken so wild durcheinanderpurzeln lässt, und die Fortsetzung mit ihrer ruhigeren Schrift wurde wohl im jungen Lichte des neuen Tages und in grösserer Ruhe niedergeschrieben . . .

Einzelheiten über diese grosse Angelegenheit gebe ich Ihnen nicht – die Zeitungen werden Ihnen schon alles darüber berichten. Was mich 251 zum Entschluss gebracht hat, ist der Mut, mit dem unsere FreiwilligenDie in der Normandie gesammelte Freiwilligenarmee war inzwischen, was Charlotte freilich nicht wissen konnte, am dreizehnten, dem Tage des Mordes, nach ziemlich unrühmlichem Gefecht auseinandergelaufen. sich einreihen liessen. Sie wissen, wie begeistert ich darüber war, und ich nahm mir vor, Pétion seine Aeusserung bereuen zu lassen. »Würden Sie es denn bedauern, wenn sie nicht abmarschierten?« fragte er michWohl bei der Parade des 7. Juli.. Ich dachte also, als so viele wegen dieses einen MannesGemeint ist natürlich Marat. marschierten, dass er so viel Ehre nicht verdiene und dass die Hand einer Frau genüge. Ich gestehe, dass ich ein hinterhältiges Mittel gebrauchte, um ihn zur Annahme meines Besuchs zu bringen. Aber alle Mittel sind nun einmal gut in solcher Lage. Als ich abreiste, rechnete ich wohl damit, ihn auf dem Gipfel des BergesWill sagen: an der Spitze der radikalen Partei. niederzuschlagen, aber in den Konvent ging er nicht mehr. Ich wollte nur, ich hätte nur Ihren Brief aufbewahrt, man würde dann besser wissen, dass ich Mitwisser nicht hatte – das wird sich schliesslich ja auch aufklären. Hier in Paris zeigt man sich fabelhaft republikanisch, indem man einfach 252 nicht begreift, dass eine Frau, die noch lange hätte leben können und doch zu nichts nütze war, sich, um ihr Vaterland zu retten, kaltblütig aufopfern konnte. Ich machte mich dabei ganz gefasst darauf, sofort sterben zu müssen. Tapfere und über jedes Lob erhabene Männer haben mich vor der begreiflichen Wut derer geschützt, die ich kummervoll machte mit meiner Tat. Da ich wirklich kalten Blutes blieb, so hatte ich nur unter dem Weibergeschrei zu leiden; aber wer sein Vaterland rettet, fühlt das kaum, was es kostet. Mag nun der Friede so rasch kommen, wie ich es wünsche. In ein Vorstadium sind wir wohl eingetreten.

Ich meinerseits geniesse seit zwei Tagen das Glück dieses Friedens – des Vaterlandes Glück ist auch mein Glück, und es gibt keine freudenvollere Aufopferung als die, sich dafür zu entscheiden. Ich zweifle gar nicht daran, dass man meinen Vater übel behelligen wird, und er wird doch am Ende über meinen Verlust genug Kummer haben. Findet man bei ihm meine Briefe, so enthalten die meisten Ihre Charakterbilder, sollten sich aber einige Mokanterien darin finden, die ich mir auf Ihre Kosten geleistet habe, so sehen Sie mir bitte nach, ich folgte da nur der Leichtfertigkeit meines Charakters. In 253 meinem letzten Briefe suchte ich ihnDen Vater. übrigens glauben zu machen, dass ich aus Furcht vor dem Bürgerkriege nach England ginge. Damals plante ich, das Inkognito zu wahren, Marat öffentlich zu töten, dann sofort zu sterben und meinen Namen den Parisern auf immer zu verbergen. Ich bitte Sie, Bürger, und auch Ihre Kollegen, die Verteidigung meiner Angehörigen und Freunde in die Hand zu nehmen, wofern man sie behelligen sollte. Meinen lieben aristokratischen Freunden sage ich nichts – ich verschliesse ihr Andenken in meinem Herzen. Gehasst habe ich nur einen Mann, und ich habe wohl gezeigt, mit welcher Kraft, aber es gibt dafür tausende, die ich noch mehr liebte, als ich jenen hasste. Eine lebhafte Phantasie und ein empfindsames Herz verheissen ein unruhiges Leben, das mögen alle bedenken, die um mich trauern sollten. Dann erst werden sie sich daran freuen, wie ich mit Brutus und den Grossen des Altertums des Friedens geniesse. Wahre Patrioten, die für ihr Vaterland zu sterben wissen, gibt es nicht oft unter unseren Zeitgenossen – fast alles ist Eigensucht. Welch traurig Volk, um eine Republik zu bauen! Man muss aber doch wenigstens den Frieden bringen 254 – eine Regierungsform wird sich dann schon finden. Wenigstens aber wird jetzt nicht der Berg, wofern ich prophezeien darf, am Ruder bleiben.

In meinem Gefängnis könnte ich wirklich nicht besser aufgehoben sein, die Wärter sind die besten Leute der Welt. Mich vor Langeweile zu bewahren, hat man mir zwei Gendarme gegeben, und ich bin dahinter gekommen, dass das tagsüber sehr angenehm, in der Nacht aber höchst peinlich ist. Beschwert habe ich mich über diese unpassende Situation wohl, dem Ausschuss aber hat es nicht gefallen, dieser Angelegenheit seine Aufmerksamkeit zu widmen. Ich glaube, es ist eine Erfindung Chabots – nur ein Kapuziner kann auf solche Ideen verfallen.

Ich vertreibe mir die Zeit mit dem Aufschreiben von Liedern, und allen, die es wünschen, gebe ich den letzten Vers von Valadys Gedicht »Saintes lois, liberté, patrie

Guidez nos bataillons vengeurs

Nous marchons contre l'anarchie

Certains de revenir vainqueurs.«

Die vorletzte Strophe eines dem Girondisten Valady zugeschriebenen Liedes, das damals unter dem Titel »Marseillaise des Normands« in der federalistischen Armee und in den Haufen der Vendée gern gesungen wurde. und verspreche allen Parisern, dass wir die 255 Waffen, wie es der Wahrheit ja völlig entspricht, nur gegen die Anarchie tragen.

Dies ist von ihrem für Barbaroux bestimmten Bericht der erste Teil, und von allen ihren Briefen ist er fraglos der seltsamste. Unterbrochen in der Frühe des 16. Juli, wiedergegeben hier mit einer das Unverantwortliche streifenden Klärung und Entrenkung seiner wirren und irrlichternden Sätze, ist er ein Dokument der Todesnot, zerfahren und bei allem zynischen Mut doch beinahe erbarmungswürdig. Man vergleiche mit dieser fast exaltierten Witzigkeit des Anfangs die edle Zurückhaltung früherer Schreiben, man halte gegen ihre gewohnte nüchterne Klarheit dieses Durcheinanderschiessen der Motive, und man wird wissen, welche Stimme sie zu übertönen und vor wem sie sich zu verbergen suchte hinter der Fülle der Belanglosigkeit und der Witzelei.

Geht man den Dingen nach, wie sie sich inzwischen wohl abgespielt hatten, so findet man die Erklärung in der überraschenden Geschwindigkeit, mit der sie das blutige Ende auf sich zukommen sah. Bemessen hatte sie ursprünglich die Dauer ihres Verfahrens nach der der übrigen ihr bekannten Fälle – gedacht mag sie vor allem an die Faudoas haben, die nun seit fast einem Jahr in der Conciergerie ihren Prozess erwarteten.

256 Sie hatte eben die angstvolle Hast übersehen, mit der der Radikalismus den ihren betrieb, und sie mag tief betroffen gewesen sein, als man ihr am Abend des 15. Juli den »Verbalprozess«, des juristischen Dramas ersten Akt, schon für den kommenden Morgen ankündigte.

So hat sie sich denn in einer gewissen Bestürzung niedergesetzt zu diesem Brief und hat gefühlt, dass über ihre Schulter nun schon ein Unsichtbarer schaute, und hat vor ihm sich geflüchtet in die beinahe albern anmutende Episode des Anfangs! Wir haben nicht zu rechten mit ihr, wir haben es bei ihr gottlob nicht mit penetranter Trefflichkeit, sondern mit heissblütigem und starkem Leben zu tun, und wir wollen – just so wie die Symptome ihrer unschuldigen Eitelkeit – auch die der Todesnot fast mit Aufatmen begrüssen. Denn es gehört die Gethsemanestunde und ihre Ueberwindung zum wirklichen Heldenmut just so, wie zur wahren und unbrechbaren Menschenliebe die Ueberwindung der Urroheit gehört, und entscheidend ist das, zu dem die Kreatur sich durchringt. »Gehasst habe ich nur einen Mann, und habe gezeigt, mit welcher Kraft.« Der Schwächling flüchte sich in die Nebel der Philanthropie, der Zweideutige sich zu den tönernen Götzen eines Mitleidens um jeden Preis . . .

257 Der Starke weiss, dass Hass der Liebe Voraussetzung ist, wie der Satan für Gott. Und gerade um dieser Stunde des Erschauerns willen wollen wir ihr, der frühe Vollendeten, übers verwehte Grab hinaus die Liebe bewahren. –

In der Frühe des sechzehnten also holte man sie ab. Das Verfahren des Revolutionstribunals, seltsam genug für die Begriffe des modernen Juristen, vereinte in einer Person die Funktionen des Untersuchungsrichters mit denen des künftigen Prozessleiters, und es begann mit jener Prozedur, die als »Verbalprozess« bekannt ist und der kurioserweise auch der Staatsanwalt beiwohnte.

Dieses Forum, bestehend aus dem Präsidenten Montané, den Beisitzern Foucault und Rousillon, hatte seine Tätigkeit schon am frühen Vormittag begonnen, es hatte, übrigens ohne Neues zu erheben, die beiden Evrards, die Pain, die Maréchal, Michon Delafondée und die Leute des Hotels de la Providence vernommen und erwartete nun um etwa neun Uhr die Beschuldigte. Und es wartet nicht nur das Gericht, es wartet in der Höllenglut dieses Tages eine ungeheure Menge, die die Nachricht vom baldigen Erscheinen der berühmten Mörderin zusammengerufen hat und die nun die ganze Rue de la Barillerie und die Cour du Mai füllt. Pünktlich um neun Uhr sieht man ihre von zwei Gendarmen geleitete Kutsche 258 vor der berühmten Arkade des Justizpalastes halten. In ihrem braunen Reisekleid und mit dem hohen Hut des Tessaertschen BildesTessaerts Arbeit stellt, das sei nachdrücklichst bemerkt, nur einen Stich nach einer Zeichnung des Porträtisten Hauer, keineswegs aber ein »nach der Natur« gewonnenes Bildnis dar – es enthält mit Hut, Kleid und Messer also alle diejenigen Requisiten, die man damals zu sehen wünschte und mit denen sie ja auch ausgestattet war. Wir werden uns nur eben hüten müssen, es sozusagen als Porträt der Charlotte Corday zu verwerten. Hauers Zeichnung, auf der Tessaert fusste, war im Gerichtssaal entstanden, stellt also nicht viel mehr dar als eine erste flüchtige Notiz des Gesamteindrucks, während das auf dem Umschlag dieses Buches wiedergegebene in der Versailler Galerie zu findende Bildnis das einzige ist, zu dem Charlotte sozusagen »gesessen« hat und das den Anspruch auf physiognomische Aehnlichkeit erheben darf., so sieht man sie hinter der Absperrung dem Gefährt entsteigen und im Portal verschwinden. –

Die Corday vor Gericht

Stich Tessaerts nach einer Hauerschen Skizze

Das Verhör, dessen Protokoll heute in nahezu stenographischer Ausführlichkeit bei den Akten liegt, fördert keineswegs neue Tatsachen ans Tageslicht, beeindruckt uns aber heute noch tief durch das dialektische Spiel, das zwischen dem Präsidenten Montané und der Beschuldigten anhebt. Was Montané angeht, so hat er nun einmal den Auftrag, eine girondistische Verschwörung festzustellen – er plaudert mit ihr auf lange Strecken über Belanglosigkeiten, um sie dann plötzlich und in immer neuer Form mit dieser Kardinalfrage zu überfallen und abzugleiten an ihrer bronzenen Unverletzbarkeit. Zwei Welten – der 259 Pariser und die Normannin, der dialektisch geschulte Jurist und diese unbeugsame Tapferkeit – sie prallen aufeinander, und jedesmal, wenn er sie durch endlose Fragen über ihre Reisebegleitung, über ihren Gepäckträger, über die Herkunft des Mordmessers schon ermüdet glaubt und von neuem die grosse Frage stellt, dann ergeben sich Augenblicke höchster Dramatik, in denen ihre entsetzlich knappen Antworten wie Granaten einschlagen . . .

»Was war der Zweck Ihrer Pariser Reise?«

»Marat zu töten.«

»Was gab den Grund ab für eine so abscheuliche Tat?«

»Alle seine Verbrechen.«

»Was verstehen Sie unter ›seinen Verbrechen‹?«

»Den allenthalben von ihm angezettelten Bürgerkrieg.«

Dem Präsidenten, der persönlich ein anständiger Mann gewesen ist, bleibt nichts übrig, als diese Antworten in ihrem ganzen Schwergewicht protokollieren zu lassen. Das Verhör verfängt sich wieder im Gestrüpp der Detailfragen und spitzt sich dann plötzlich, als dieses so sanft aussehende Mädchen nicht einmal Duperret belasten will, von neuem zu . . .

»Aber ist es Ihnen denn gar nicht geläufig, dass ein junges Mädchen von guter Herkunft nicht allein reist 260 und dass es sich da doch an gewisse Etikettefragen zu halten pflegt?«

»Bei Plänen wie dem meinen gibt es keine Etikettefragen.«

»Aber eine so fürchterliche Tat kann von einer Frau Ihres jugendlichen Alters doch unmöglich begangen sein ohne die Anzettelung durch Dritte?«

Und die Beschuldigte zuckt die Achseln, weiss von keiner solchen Anzettelung, hat keinem ein Wort gesagt von ihrem Vorhaben: »Ich allein habe den Entschluss gefasst. Ich glaubte übrigens nicht einen Menschen, ich glaubte nur eine Bestie zu töten, die Frankreich verdarb.«

Und wieder schlug ein Volltreffer ein, und im Publikum steckt man die Köpfe zusammen, und der Präsident erinnert sich wohl, dass Sansons Fallbeil auch für ungeschickte Verhandlungsleiter geschliffen ist. Noch einmal soll sich aus ihren Besuchen bei Barbaroux, soll sich aus der Mitnahme der Druckschriften eine regelrechte Verschwörung ergeben, noch einmal nimmt diese tapfere Frau alles auf sich, und noch einmal stellt Montané in anderer Form die Kernfrage . . .

»Aber Ihre politische Ueberzeugung wenigstens ist Ihnen durch die Girondisten beigebracht worden?«

»Vier Jahre Greuel genügten vollauf und reichten aus, um diesen Marat kennenzulernen.«

261 »Aber andere dachten anders über ihn.«

»Was die andern dachten, ging mich nichts an.«

»Aber Sie werden doch niemanden davon überzeugen, dass eine Person Ihres Alters und Ihres Geschlechtes auf solche Tat ohne Anstiftung durch Dritte . . . durch Barbaroux oder diesen Duperret, verfallen sein kann?«

»Wer das glaubt, kennt nicht des Menschen Herz. Es ist nämlich viel leichter, solchen Plan aus eigenem Hass, als mit dem Hass eines anderen auszuführen.«

Das ist, gesprochen in einem heissen, überfüllten Saal, das entscheidende Wort. Es ist nicht nur der »Verzicht auf mildernde Umstände«, es ist weit mehr.

Es sprachen hier zwanzig Generationen von Abenteurern und Seefahrern, es sprach in seinem letzten Gliede ein grosses Geschlecht.

Gezüchtet auf die Eigenschaften des Mutes und der Preisgabe, denkt es in der Irrationale der Selbstaufopferung und wird, solange es so den andern nur das Beispiel des Todesmutes und der Treue vorlebt, auch in seiner Bettelarmut immer der Gegenstand von Bewunderung und der Liebe sein. »Unter ungeheurem Andrange des Publikums«, schreibt an diesem Abend »Mercur français«, »hat Marats Mörderin alles gestanden, alles auf sich genommen und weder Furcht noch Reue gezeigt. Auf alle ihr 262 gestellten Fragen hat sie mit einer Festigkeit, Gelassenheit und einer Selbstlosigkeit geantwortet, die alle Zuschauer tief bewegte.« Sie war nicht nur Siegerin im Gerichtssaal geblieben, sie hat, in einer terrorisierten Weltstadt, sogar eine gute Presse gehabt. –

Im wesentlichen ist damit die Verhandlung dieses Tages zu Ende. Als der Vorsitzende sie befragt, ob sie sich für die morgige Hauptverhandlung einen bestimmten Verteidiger wünsche, erinnert sie sich ihres Jugendfreundes Doulcet de Pontécoulant, der nun in Paris lebt und Konventsdeputierter ist.

Sie benennt ihn. Und damit ist für den heutigen Tag alles vorbei. Da sie aber des Mordes an Jean Paul Marat nun wirklich »hinreichend verdächtig« erscheint, erlässt das Gericht die Verfügung »Qu'elle sera prise au corps« . . . erlässt also förmlichen Haftbefehl und ordnet die Ueberführung aus dem Arrestlokal der Abtei in das Untersuchungsgefängnis der Conciergerie an. Es ist zu bemerken, dass die Conciergerie damals nicht viel mehr war als das Vorzimmer des Todes. –

Wir kennen nicht mehr, wie im Falle der Königin Marie Antoinette, den Raum, in dem Charlotte Corday die letzten vierundzwanzig Stunden ihres Lebens zugebracht hat, wir bewahren für diese letzte Frist desto wertvolleres Zeugnis auf in den Erinnerungen des Ehepaares Richard, das diesen Teil der Conciergerie 263 verwaltete und das sich im Zauber dieser Gefangenen verfing, wie sich in ihm, einschliesslich des Henkers Sanson, das ganze Exekutivpersonal verfangen hat. Es waren die beiden Richards, die, wie wir noch sehen werden, die Verhandlungen mit dem Porträtisten Hauer besorgten, es war die Wärtersfrau, die ihr für den kommenden Tag der Hauptverhandlung ihre Garderobe herrichten half, für ihr leibliches Wohlergehen sorgte und in ihre Zelle jenes Schreibgerät schmuggelte, nach dem sie zunächst verlangte.

Es galt nun, endgültig Abschied zu nehmen vom Leben, es galt vor allem, den grossen Brief des Vortages zu vollenden . . .

»An den Bürger Barbaroux,

Deputierten des Nationalkonvents,

Flüchtling zu Caen, Karmelitergasse,

Intendanz.

Dienstag den sechzehnten abends acht Uhr.

Man hat mich nun in die Conciergerie verbracht, und die Geschworenen haben mir zugesagt, Ihnen diesen Brief zu schickenDer Brief hat Barbaroux nie erreicht.. Ich habe ein langes Verhör hinter mir, ich bitte Sie, es sich zu verschaffen, sowie es erst veröffentlicht ist. Bei der Verhaftung hatte ich einen Aufruf an 264 die Freunde des Friedens bei mir. Schicken kann ich ihn Ihnen nicht, werde um seine Veröffentlichung zwar bitten, fürchte aber, dass diese Bitte vergeblich sein wird. Gestern abend hatte ich den Wunsch, dem Departement Calvados mein Bildnis zu widmen, doch hat der Wohlfahrtsausschuss, den ich um die Erlaubnis bat, mir eine Antwort nicht gegeben, und jetzt dürfte es zu spät sein. Sie, Bürger, bitte ich, von meinem Brief dem Bürger Bougon, Generalprokurator des Departements, Kenntnis zu geben. Einmal weiss ich nicht genau, ob er augenblicklich in Evreux ist, und dann fürchte ich, dass er, weichmütig wie er ist, durch meinen Tod tief betroffen werden wird. Ich halte ihn immerhin für einen so guten Bürger, dass die Aussicht auf den Frieden ihn trösten wird, ich weiss, wie sehr er ihn herbeisehnt, und ich hoffe, dass ich diese Wünsche erfüllte, als ich diesem Frieden den Weg bereitete.

Ich muss, da das nun einmal so ist, einen Verteidiger haben. Ich habe den meinen mir unter den Montagnards gesucht – es ist Gustaphe Doulcet. Ich nehme an, dass er sich für diese Ehre bedanken wird, aus der ihm nicht einmal eine grosse Mühewaltung erwachsen würde. Ich habe auch daran gedacht, Robespierre oder Chabot darum zu bitten.

265 Ausbitten werde ich mir, über den Rest meines Vermögens verfügen zu dürfen, und dann überweise ich's den Frauen und Kindern der braven Caenner, die für die Befreiung von Paris marschiert sindSie wusste natürlich nichts von der inzwischen erfolgten Niederlage des föderalistischen Heeres.. Dass der Pöbel meine Ueberführung von der Abtei nach der Conciergerie hingenommen hat, wundert mich und bedeutet einen Beweis seiner Mässigung. Sagen Sie das bitte unseren guten Caennern. Die erlauben sich manchmal Revolten, die sich nicht so leicht bewältigen lassen. Morgen um acht Uhr urteilt man mich ab, und um die Mittagszeit werde ich, römisch gesprochen, das Leben schon hinter mich gebracht haben. Man muss, da ja selbst die Frauen dieses Landes standhaft sind, die Tapferkeit der Calvadeser anerkennen. Uebrigens weiss ich ja von den letzten Augenblicken nichts, und das Ende erst krönt das Werk. Ausserdem habe ich keinen Grund, Gelassenheit zu heucheln, denn bislang fürchte ich nicht im geringsten den Tod. Ich wertete mein Leben immer nur nach dem, was es Gutes stiften konnte.

Ich hoffe, dass man morgen Duperret und Fauchet freilässt. Letzterer soll mich, so behauptete man, im Konventsaal auf eine Tribüne 266 geleitet haben. Warum gibt er sich denn auch damit ab, Frauen zu geleiten? Als Abgeordneter hat er nichts auf der Tribüne, als Bischof nichts mit Frauen zu schaffen, und so bedeutet denn das alles für ihn einen kleinen Denkzettel. Duperret aber hat sich überhaupt keinen Vorwurf zu machen.

Marat wird nicht ins Panthéon kommen – er hat es ja auch so sehr verdient, und ich beauftrage Sie jedenfalls, zu einem Nachruf auf ihn das Material zu sammeln! Auch hoffe ich, dass Sie die Angelegenheit Forbin nicht ad acta legen – hier gebe ich für den Fall, dass es notwendig werden sollte, ihre Adresse: Alexandrine Forbin, Mendrésie bei ZürichMendrisio im Tessin?. Sie bitte ich, ihr zu bestellen, dass ich sie von Herzen lieb habe.

Jetzt will ich noch an meinen Vater schreiben. Meinen anderen Freunden sage ich nichts und bitte sie nur um ein rasches Vergessen, eine Trauer um mich würde mein Andenken entweihen. Sagen Sie aber dem General Wimpffen, dass ich ihm, die Herbeiführung eines Friedens erleichternd, mehr als eine Schlacht gewonnen habe. Leben Sie wohl, Bürger, ich empfehle mich dem Andenken der wahren Friedensfreunde.

Corday.«

267 Der Girondist Louvet hat in seinen Memoiren den Empfänger Barbaroux »glücklich und unsterblich« gepriesen, nur deswegen, weil dieser Brief Barbaroux' Namen trägt, und wir wollen die Allerletzten sein, die dieser grossartigen Hymne der Opferfreudigkeit das Ohr verschliessen. Man mag über die Versicherung, dass sie den Tod nie gefürchtet habe, denken, wie man will – wir wissen, wie oft diese Versicherung ein selbstverordnetes Mittel darstellt gegen die selbstverständlichen Anfälle der Todesangst, und wir werden ja sehen, dass solche Anfälle auch ihr noch am folgenden Tage, noch im Aspekte des Blutgerichts, gekommen sind.

Es liegt des Briefes Schwerpunkt ja wohl auch an anderer Stelle. Er liegt gerade im Abstand gegen den gestrigen Beginn, er liegt in diesem edlen Ausreifen über Nacht und im Zerflattern der letzten wilden Lebensmelodien. Kein koketter Bericht mehr über abgewiesene Freier, kaum noch dieser letzte bittere Scherz über Fauchets galante Passionen. Hier ist sie jedenfalls wiedergewonnen, die herbe Zurückhaltung, die alle Hypothesen einer Liebschaft mit Barbaroux zerschlägt. Von Zeile zu Zeile zerfällt das Unwesentliche, und wie bei des Menschen Totenmaske bleibt nur die letzte unverbrennliche seelische Substanz . . .

Sehnsucht nach Hingabe, Sehnsucht nach Aufopferung und frühem Aufbruch. »Das Ende krönt das 268 Werk. Ich habe das Leben immer nur nach dem Nutzen bewertet, den es stiftete.« Wir haben dieses schwermütige Melos in ihren Briefen schon einmal gehört. –

Den Insassen der Conciergerie gestattete die strengere Ordnung dieses Gefängnisses nicht die Kerze, und es eilte mit diesem Briefe um so mehr, als ja noch ein anderer zu schreiben war. Nicht »an den Bürger Corday«, sondern dieses Mal in der tönenden Vollständigkeit des alten Namens: »An Herrn Corday d'Armont«. Nicht in der gelockerten Freimütigkeit des Barbaroux-Briefes. Sondern im gebotenen Abstand des Kindes und in den alten Formen der lange versunkenen Ronceraye . . .

»Vergeben Sie mir, lieber Papa, dass ich ohne Einwilligung über mein Leben verfügte. Ich habe viele unschuldige Opfer gerächt und manchem Unglück vorgebeugt – erwacht einmal aus seinem Wahn das Volk, so wird es dieser Befreiung von einem Tyrannen sich freuen.

Habe ich Sie zu überzeugen versucht, dass ich nach England ginge, so geschah es doch nur, weil ich mein Inkognito zu wahren hoffte, ich habe ja gesehen, wie unmöglich das war. Ich hoffe sehr, man belästigt Sie nun nicht, und in jedem Falle werden Sie ja Verteidiger finden in Caen. Zu dem meinen habe ich Gustaphe Doulcet 269 gewählt, es geschah ja, da solche Tat sich nicht verteidigen lässt, nur der Form halber. Leben Sie wohl, lieber Papa, ich bitte Sie, mich zu vergessen oder vielmehr, sich meines Schicksals zu freuen. Seine Ursache ist schön. Ich umarme meine von ganzem Herzen geliebte Schwester, ebenso alle meine Verwandten.

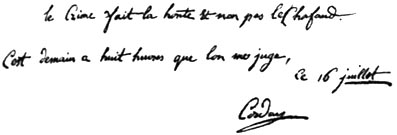

Vergessen Sie nicht Corneilles Vers: ›Verbrechen nur, nicht das Schafott wirkt Schande.‹

Morgen um acht Uhr werde ich abgeurteilt.

Corday.«

Am 16. Juli.

Schluss des an den Vater gerichteten Abschiedsbriefes

»Corday« auch hier. Ohne den dem Vater doch vertrauten Vornamen des Kindes. Eine schwere Tür fällt letztmalig ins Schloss. Ein Menschenkind, das seine Bahn durchmessen hat, will allein sein mit sich.

Ueber den Revolutionsplatz hallten derweil durch die Schwüle der Nacht dumpfe Schläge. Man stellte die Guillotine auf.