|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Endlich, am Abend des 28. September, zogen wir in unsere neue Hütte ein, doch war die erste Nacht für uns kalt. Bis jetzt hatten wir während der ganzen Zeit in einem Sacke geschlafen, und selbst derjenige, den wir durch Zusammennähen unserer beiden wollenen Decken hergestellt hatten, hatte ziemlich ausgereicht. Jetzt hielten wir es aber nicht länger für nothwendig, in einem Sacke zu schlafen, da wir die Hütte durch Brennen mehrerer Thranlampen so warm machen wollten, daß jeder es sehr gut auf seinem eigenen Lager mit einer wollenen Decke über sich aushalten könnte; wir hatten daher den Sack auseinandergetrennt. Lampen wurden in der Weise hergestellt, daß wir von einigen Neusilberblechen die Ränder in die Höhe bogen, diese Behälter mit zerquetschtem Speck füllten und als Docht Stücke Zeug von den Bandagen aus unserer Apotheke verwendeten. Die Lampen brannten vorzüglich und gaben auch so gutes Licht, daß es unserer Meinung nach ganz behaglich aussah; allein sie reichten weder damals noch später jemals aus, um unsere noch immer ziemlich undichte Hütte zu erwärmen, und so lagen wir denn die ganze Nacht und zitterten vor Kälte. Wir glaubten, es sei die kälteste Nacht gewesen, die wir gehabt hätten.

Am nächsten Morgen schmeckte uns das Frühstück ausgezeichnet, und es ist unglaublich, welche Mengen heißer Bärenbouillon wir genossen, um wieder etwas Wärme in unsern Körper zu bekommen.

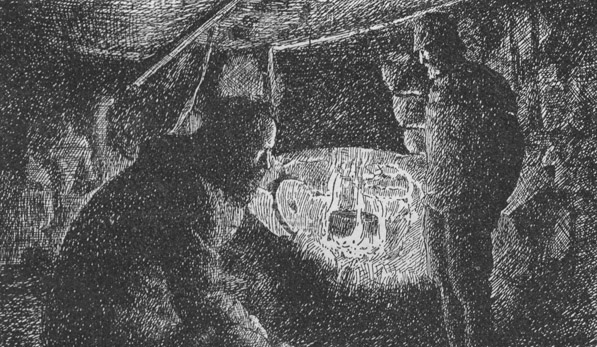

Wir beschlossen sofort, dem Uebelstande abzuhelfen, indem wir an der Hinterwand der Hütte eine Pritsche herstellten, breit genug, um dort nebeneinander liegen zu können. Die wollenen Decken wurden wieder zusammengenäht; dann breiteten wir Bärenfelle unter uns aus, und nun fühlten wir uns so gemüthlich, als es den Umständen nach nur möglich war. Weitere Versuche, uns nachts zu trennen, machten wir nicht. Mit den rauhen, eckigen Steinen, die wir jetzt, da alles gefroren war, allein zur Verfügung hatten, eine halbwegs ebene Unterlage zu schaffen, war unmöglich; wir warfen und wendeten uns daher den ganzen Winter hin und her, um zwischen all den Höckern einen einigermaßen bequemen Platz zu finden. Es war und blieb aber hart, und stets schmerzten uns beim Liegen einige Stellen am Körper, und wir hatten sogar wunde Flecke an den Hüften. Wir schliefen aber trotz alledem. In dem einen Winkel der Hütte hatten wir einen kleinen Herd zum Kochen und Braten aufgebaut. Im Dach über uns schnitten wir ein Loch in die Walroßhaut und führten aus Bärenfell einen Rauchfang zu demselben hinauf; doch hatten wir den Herd erst kurze Zeit benutzt, als wir schon die Nothwendigkeit einsahen, einen Schornstein zu bauen, um den Wind zu verhindern, daß er von oben hineinschlüge. Die Hütte war so mit Rauch erfüllt, daß man es zuweilen nicht aushalten konnte. Die einzigen Materialien, die wir jetzt zum Bauen hatten, waren Eis und Schnee. Wir errichteten aber damit auf dem Dache einen großartigen Schornstein, der seinem Zweck entsprach und tüchtigen Zug brachte. Er war jedoch nicht recht dauerhaft, da das Loch in demselben sich beim Gebrauche beständig erweiterte und auch nicht ganz ohne Schuld war, wenn es zuweilen auf den Herd herabtropfte. Von unserm Baumaterial war aber im Ueberfluß vorhanden, und es hielt daher nicht schwer, den Schornstein zu erneuern, wenn er einer Reparatur bedurfte. Das mußte im Laufe des Winters zwei- oder dreimal geschehen. An mehr exponirten Stellen verwendeten wir Walroßfleisch, Knochen und Aehnliches zur Verstärkung.

Unsere Kocherei war so einfach wie möglich. Sie bestand darin, daß wir morgens Bärenfleisch und Bouillon kochten und abends Bärenschnitten brieten. Bei jeder Mahlzeit verzehrten wir große Mengen, jedoch wurden wir seltsamerweise dieser Nahrung niemals überdrüßig, sondern genossen sie stets mit größtem Appetit. Manchmal aßen wir auch Speck dazu oder tauchten die Fleischstücke in Thran. Oft konnte längere Zeit vergehen, in welcher wir fast nichts als Fleisch aßen und Fett kaum kosteten. Dann aber, wenn einer von uns einmal wieder Appetit hatte, fischte er sich vielleicht einige angebrannte Stücke Speck aus den Lampen oder aß von den Resten der Speckstücke, aus denen wir den Thran für die Lampe geschmolzen hatten. Wir nannten diese Reste »Gebäck« und fanden sie ungewöhnlich delicat; auch sprachen wir stets davon, wie köstlich sie sein würden, wenn wir etwas Zucker dazu hätten.

Wir besaßen noch immer einen Theil des Schlittenproviants, den wir von der »Fram« mitgenommen hatten, hatten aber beschlossen, während des Winters nichts davon zu verwenden. Diese Vorräthe wurden in ein Depot gebracht und sollten aufbewahrt werden, bis wir im Frühjahr die Reise fortsetzen könnten. Das Depot wurde mit Steinen belastet, um die Füchse zu verhindern, mit den Säcken davonzulaufen. Die Füchse waren übrigens jetzt schon unverschämt genug und stahlen all unsere fahrende Habe, deren sie habhaft werden konnten. So entdeckte ich am 10. October, daß sie sich mit einer Menge verschiedener Kleinigkeiten, die ich während des Baues der Hütte in einem andern Depot niedergelegt hatte, davongemacht hatten. Sie hatten alles gestohlen, was sie nur mitzuschleppen vermochten, wie Stücke Bambus, Stahldraht, Harpunen und Harpunenleinen, meine Sammlung von Gesteinen, Moosen u. s. w., die ich in kleinen Beuteln aus Segeltuch aufbewahrt hatte. Das Schlimmste aber war wol, daß sie sich mit einem großen Knäuel Segelgarn davongemacht hatten, das unsere Hoffnung und unser Trost gewesen war, wenn wir uns für den Winter Kleider, Schuhe und einen Schlafsack aus Bärenfellen machen müßten. Wir hatten darauf gerechnet, aus dem Segelgarn Zwirn herzustellen. Ein Glück, daß sie nicht auch den Theodoliten und unsere andern Instrumente, die ebenfalls dort standen, mitgeschleppt hatten; diese müssen ihnen zu schwer gewesen sein. Ich ärgerte mich, als ich diese Entdeckung machte, zumal es an meinem Geburtstage geschehen war, was die Sache noch ärgerlicher machte. Sie wurde auch nicht besser, als ich im Zwielicht auf dem Geröll oberhalb der Stelle, wo die Gegenstände gelegen hatten, nachforschte, um zu sehen, ob ich nicht wenigstens Spuren finden könnte, wohin jene Teufel sie geschleppt hätten, und dabei einen Fuchs traf, der in 6 Meter Entfernung von mir stehen blieb, sich niedersetzte und ein so verteufeltes, durchdringendes, unangenehmes Geheul ausstieß, daß ich mir die Ohren zuhalten mußte. Er war offenbar wieder auf dem Wege zu meinen Sachen und ärgerte sich nun darüber, daß ich ihn gestört hatte. Ich ergriff große Steine und warf damit nach ihm, worauf er eine kurze Strecke fortlief, sich dann aber am Rande des Gletschers hinsetzte und weiter heulte. Wüthend kehrte ich nach der Hütte zurück, legte mich nieder und dachte darüber nach, was wir thun könnten, um an diesen verhaßten Thieren Rache zu nehmen. Schießen konnten wir sie nicht der Patronen wegen, jedoch eine Falle aus Steinen konnten wir bauen. Wir beschlossen, dies zu thun; es wurde aber nie etwas daraus. So viele andere Dinge nahmen uns immer in Anspruch, bis endlich Schnee das Geröll bedeckte, und es nicht mehr hell genug war, passende Steine zu suchen.

Inzwischen fuhren die Füchse fort, uns zu belästigen. Eines Tages hatten sie auch unser Thermometer, Es war ein Minimumthermometer, das auch als Schleuderthermometer gebraucht wurde. das sich stets außerhalb der Hütte befand, mit fortgeschleppt. Wir suchten lange Zeit vergebens danach, bis wir es in geringer Entfernung unter einem Schneehaufen versteckt fanden. Von der Zeit an waren wir immer so vorsichtig, nachts einen Stein darüber zu decken; allein eines Morgens fanden wir, daß die Füchse den Stein weggewälzt und sich nochmals mit dem Thermometer davongemacht hatten. Das einzige, was wir diesmal fanden, war das Futteral, das sie eine kleine Strecke entfernt fortgeworfen hatten; das Thermometer selbst haben wir nie wiedergesehen, da leider in der Nacht Schneetreiben eingetreten war, sodaß die Fährten verschwunden waren. Der Himmel mag wissen, welchen Fuchsbau es jetzt schmückt. An diesem Tage hatten wir gelernt, unser letztes Thermometer fortan in sicherer Weise zu befestigen.

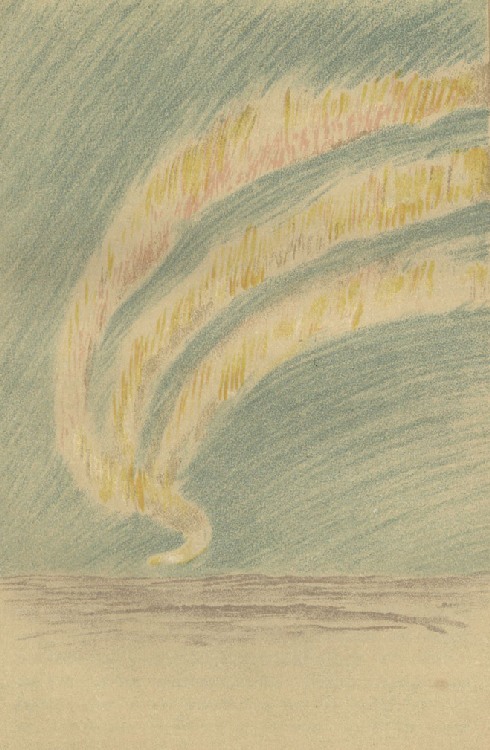

Pastellskizze von Fridtjof Nansen

F.A. Brockhaus' Geogr.-artist. Anstalt, Leipzig.

Bandförmiges Nordlicht: (28. Nov. 1893)

Den ganzen Winter über hielten sich die Füchse in der Nähe unserer Hütte auf. Beständig hörten wir sie an den gefrorenen Bärenhäuten und den Kadavern auf dem Dache nagen. Wir jagten sie niemals fort, leisteten uns doch diese netten Hausthiere Gesellschaft. Oft lagen wir im Halbschlaf und bildeten uns ein, wir wären zu Hause und hörten die Ratten und Mäuse in der Bodenkammer über uns ihr Unwesen treiben. Wir vernahmen, wie sie dort oben herumliefen, und eben guckten sie durch den Schornstein zu uns herab. Solange sie sich an das Fleisch hielten, gönnten wir ihnen gern etwas von unserm Ueberfluß, und richtig verspeisten sie auch das Ganze. Als sie sich aber daran machten, an unsern Speckvorrath zu gehen, wurden wir böse; damit waren wir weniger einverstanden. Wenn wir in der Dunkelheit spazieren gingen, passirte es nicht selten, daß wir das Treiben rund um uns hörten, und wir sahen die Gestalt eines Fuchses schimmern, der vielleicht ganz dicht bei uns sich niedergelassen hatte, um sich uns anzusehen. Meist waren sie weiß, doch waren auch manche Blaufüchse darunter mit schönem dunkelblauem Pelz. Einer von diesen besuchte uns oft. Wir erkannten ihn wieder an dem ausnehmend greulichen Geschrei, das er jedesmal ausstieß, wenn er auf den Gletscher kam und merkte, daß einer von uns draußen war, sodaß er sich nicht ungestört an unsern Fleischhaufen heranmachen konnte. Kaum aber warm wir in die Hütte gekrochen, so hörten wir ihn wieder auf dem Dache nagen.

Einmal wurde wirklich der Versuch gemacht, den Fuchs zu fangen. Johansen stellte eine Falle aus gefrorener Wallroßhaut zusammen, die er mit Hülfe von untergeschobenen Stäben stellte und die mit schweren Steinen gut eingedeckt wurde. Diese Falle stellte er auf dem Dache über uns auf, und dann setzten wir uns hin und lauschten gespannt auf das Zusammenklappen der Falle. Als Johansen am nächsten Morgen hinausging, war die Falle zugeschlagen, aber kein Fuchs lag darunter; im Gegentheil hatte dieser sowohl die Stellhölzer als auch den Köder herausgezerrt, das eine Holz fanden wir viel später draußen auf dem Eise. Darauf hin gab Johansen den Fang auf.

Inzwischen verging die Zeit. Die Sonne sank tiefer und tiefer, bis wir sie am 15. October zum letzten mal über den Bergen im Süden sahen; die Tage wurden rasch dunkler: es begann unsere dritte Polarnacht.

Wir schossen im Herbst zwei weitere Bären, einen am 8., einen am 21. October; von da an sahen wir bis zum nächsten Frühjahr keine wieder.

Als ich am Morgen des 8. November aufwachte, hörte ich draußen auf dem Schnee das Knirschen schwerer Schritte, und dann begann es, an unserm Fleisch und Speck auf dem Dache herumzuarbeiten. Ich konnte hören, daß es ein Bär war, und kroch mit meiner Büchse hinaus, vermochte aber, als ich aus dem Gange herauskam, in der Dunkelheit nichts zu sehen. Das Thier hatte mich bemerkt und war bereits verschwunden, was wir nicht allzu sehr bedauerten, da wir keine große Lust hatten, in dem Winde und bei einer Temperatur von 39° Kälte uns jetzt an das saure Werk des Abhäutens zu machen.

Wir hatten nicht viel Abwechselung. Unser Leben begann morgens mit Kochen und Frühstücken. Dann kam vielleicht wieder ein Schläfchen, worauf wir hinauszugehen pflegten, um uns etwas Bewegung zu machen. Das letztere geschah jedoch nicht mehr als nothwendig, da unsere Kleider, die von Fett durchweicht und an vielen Stellen abgetragen und zerrissen waren, sich nicht gerade recht dazu eigneten, in ihnen im Winter in der freien Luft zu bleiben. Unsere Windkleider, die wir zum Schutze gegen den Wind über den andern hätten tragen sollen, waren so zerrissen, daß wir sie nicht benutzen konnten, und wir hatten so wenig Zwirn, um sie zu flicken, daß ich es nicht für richtig hielt, sie vor dem nächsten Frühjahr anzulegen, wenn wir uns zum Aufbruch vorbereiteten. Ich hatte darauf gerechnet, daß wir im Stande sein würden, uns Kleider aus Bärenfellen zu machen, allein es bedurfte Zeit, um die Felle von allem Speck und Fett zu reinigen, und eine noch viel langsamere Arbeit war es, sie trocken zu bekommen. Der einzige Weg hierzu war, sie unter dem Dache der Hütte auszubreiten, wo jedoch immer nur Raum für ein Fell war. Als eins fertig war, mußten wir es vor allen Dingen zu unserm Lager verwenden, da wir auf rohen, schmierigen Fellen lagen, die allmählich zu verfaulen anfingen. Als unser Lager mit getrockneten Fellen versehen war, mußten wir daran denken, uns einen Schlafsack herzustellen, weil der aus wollenen Decken bestehende, den wir hatten, mit der Zeit zum Schlafen zu kalt wurde. Erst um Weihnachten herum gelang es uns, einen Sack aus Bärenfellen fertig zu stellen. So wurden alle Felle, die wir zubereiten konnten, verbraucht, und wir trugen immer noch die Kleider, die wir den ganzen Winter hindurch gehabt hatten.

Die Spaziergänge waren ebenfalls ein zweifelhaftes Vergnügen, weil stets Wind war, der unter der steilen Klippe scharf wehte. Wir empfanden es als eine wunderbare Wohlthat, wenn es gelegentlich einmal beinahe windstill war. In der Regel pfiff der Wind über uns und peitschte den Schnee dermaßen umher, daß alles in Nebel eingehüllt war. Zuweilen vergingen viele Tage, ohne daß wir die Nase aus dem Eingange steckten, und nur die dringende Notwendigkeit trieb uns hinaus, um Eis zum Trinkwasser oder einen Schinken oder ein Stück Bärenfleisch zum Essen oder Speck für die Lampe zu holen. Gewöhnlich brachten wir auch etwas Seeeis oder, wenn eine Oeffnung oder Spalte zu finden war, etwas Seewasser für unsere Suppe mit.

Wenn wir hereinkamen und Appetit auf eine neue Mahlzeit bekommen hatten, bereiteten wir das Abendbrot, aßen so viel, bis wir satt waren, und krochen dann in den Sack, um solange wie möglich zu schlafen und die Zeit hinzubringen. Im großen und ganzen hatten wir ein sehr bequemes Leben in der Hütte. Vermittelst unserer Thranlampen konnten wir mitten im Raume die Temperatur ungefähr auf dem Gefrierpunkt halten; in der Nähe der Mauer war es jedoch beträchtlich kälter. Dort schlug sich die Feuchtigkeit in Gestalt wunderschöner Eiskrystalle nieder; die Steine waren weiß, und das Licht der Lampe schimmerte von Tausenden von Krystallflächen wieder, sodaß wir in glücklichen Augenblicken träumen konnten, wir wohnten in einem Marmorschloß. Diese Pracht mußte aber theuer bezahlt werden; denn gab es einen Witterungsumschlag, oder brateten und kochten wir etwas mehr, dann liefen kleine Ströme von der Mauer in unsern Schlafsack. Jeder war eine Woche lang abwechselnd Koch, und der Dienstag, an welchem die Kochwoche des einen endete und die des andern begann, bot uns daher die einzige Abwechselung in unserm Leben und bildete einen Grenzstein, nach welchem wir unsere Zeit eintheilten. Beständig rechneten wir, wie viele Kochwochen wir noch vor uns hätten, ehe wir im Frühjahr unser Lager abbrechen könnten.

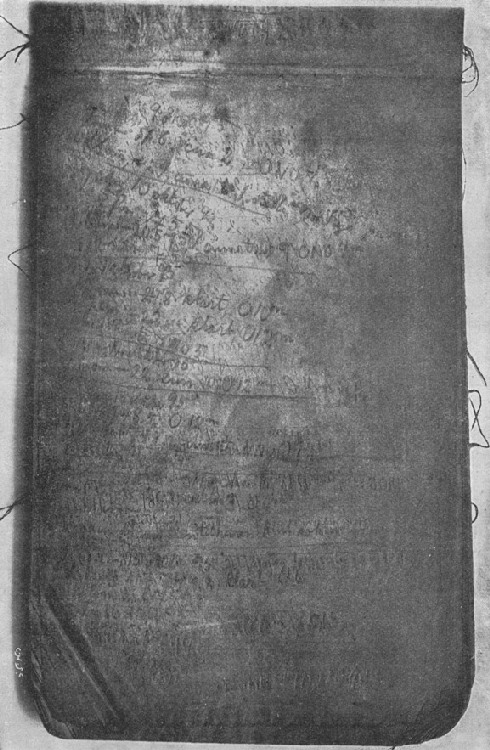

Ich hatte gehofft, in diesem Winter viel thun zu können, meine Beobachtungen und Notizen auszuarbeiten und einiges über unsere Reise zu schreiben; allein es geschah sehr wenig. Es war nicht nur das armselige, flackernde Licht der Thranlampe, das mich daran hinderte, auch nicht die unbequeme Lage, da man nur auf dem Rücken liegen oder auf den harten Steinen sitzen konnte, wobei jeder dem Druck ausgesetzte Körpertheil schmerzte: die ganze Umgebung machte einen nicht zum Arbeiten aufgelegt. Das Gehirn arbeitete nur träge, und ich hatte nie Lust, auch nur das Geringste zu schreiben. Vielleicht war es auch eine Folge der Unmöglichkeit, das Geschriebene sauber zu erhalten. Sobald man ein Stück Papier nur anfaßte, ließen die Finger einen braunen Fettfleck zurück, und wenn der Zipfel eines Kleidungsstückes darüber hin wischte, entstand ein dunkler Streifen. Unsere Tagebücher aus dieser Zeit sehen fürchterlich aus, es sind »Schmierbücher« im buchstäblichen Sinne des Wortes. O, wie sehnten wir uns nach der Zeit, in der wir wieder auf sauberm weißem Papier und mit schwarzer Tinte schreiben könnten! Oft hatte ich Mühe, die Bleistiftnotizen, die ich am Tage vorher geschrieben hatte, zu lesen, und jetzt, während ich dieses Buch schreibe, habe ich meine liebe Noth, herauszufinden, was einst auf diesen schmutzigen, dunkelbraunen Seiten gestanden hat; ich setze sie allen möglichen Beleuchtungen aus, untersuche sie mit dem Vergrößerungsglase, aber trotzdem muß ich es oft aufgeben.

Eine Tagebuchseite. October 1895.

Die Eintragungen in mein Tagebuch sind in dieser Zeit äußerst mager; es sind zuweilen Wochen, in denen nichts als die notwendigsten meteorologischen Beobachtungen nebst Bemerkungen aufgezeichnet sind. Der Hauptgrund ist, daß unser Leben so einförmig verlief, daß es nichts gab, um darüber zu schreiben. Dieselben Gedanken kamen und gingen einen Tag wie den andern; es war in denselben nicht mehr Abwechselung als in unserer Unterhaltung. Gerade die Leere des Tagebuchs illustrirt in Wirklichkeit am besten unser Leben während der neun Monate, die wir hier zubrachten.

Mittwoch, 27. November. -23° C. Es ist windiges Wetter, der Schnee wirbelt einem um die Ohren, sowie man den Kopf aus dem Eingange heraussteckt. Alles grau in grau. Die schwarzen Steine im Schnee in der Geröllhalde weiter oben sind nur undeutlich zu erkennen, und über sich kann man gerade noch die dunkle Bergwand unterscheiden. Wohin sich aber sonst der Blick wenden mag, hinaus nach der See oder den Fjord hinauf, ist alles dieselbe bleischwere Dunkelheit; man ist von der weiten Welt abgesperrt und in sich selbst eingeschlossen. Der Wind weht in scharfen Stößen und peitscht den Schnee vor sich her, und oben unter dem Bergkamme pfeift und heult er in den Spalten und Löchern der Basaltmauern dieselbe ewige Melodie, die er durch vergangene Jahrtausende gesungen hat und durch zukünftige Jahrtausende singen wird. Und der Schnee wirbelt dahin, wie er es immer gethan im Wechsel der Zeiten, und alle Spalten und Vertiefungen füllen sich aus. Doch gelingt es dem Schnee nicht, die Steine der Geröllhalde zu bedecken; schwarz wie immer ragen sie in die Nacht hinein. Auf dem freien Platze vor der Hütte springen zwei Gestalten in der Winternacht wie Gespenster hin und her, um sich warm zu halten, und so werden sie auf dem Pfade, den sie sich ausgetreten haben, Tag für Tag auf- und niederrennen, bis der Frühling kommt.

Sonntag, 1. December. Wunderbar schönes Wetter während der letzten Tage; man kann gar nicht müde werden, draußen auf- und abzugehen, während der Mond diese ganze Eiswelt in ein Feenland verwandelt. Da liegt die Hütte noch im Schatten des Berges, der dunkeldrohend überhängt, aber das Mondlicht schwebt über Eis und Fjord und wird glitzernd von allen schneebedeckten Kämmen und Hügeln zurückgeworfen. Eine todte Schönheit, gleichwie von einem erloschenen Planeten, aufgebaut aus glänzendem weißem Marmor. So müssen die Berge dort stehen, gefroren und eiskalt; so müssen die Seen erstarrt unter der Schneedecke liegen; und wie immer zieht der Mond schweigend und langsam seine endlose Bahn durch den leblosen Raum. Und alles so still, so beängstigend still! Das große Schweigen, das eines Tages herrschen wird, wenn die Erde wieder wüst und leer ist, wenn der Fuchs nicht mehr in diesem Geröll haust, wenn der Bär nicht mehr da draußen auf dem Eise umherstreift, wenn selbst der Wind nicht mehr tost: unendliches Schweigen! In Nordlichtsflammen schwebt der Geist des Raumes über den gefrorenen Gewässern. Die Seele beugt sich vor der Majestät der Nacht und des Todes.

Montag, 2. December. Morgens. Heute höre ich, daß es wieder draußen bläst; es wird ein ungemüthlicher Spaziergang werden. Es ist bitterkalt in unsern abgetragenen, fettigen Kleidern. Wenn kein Wind weht, ist es nicht so schlimm, aber selbst wenn nur wenig Wind ist, erstarrt er einen durch und durch. Aber wird der Frühling nicht eines Tages auch hierher kommen? Ja, und über uns wölbt sich derselbe Himmel jetzt und immerdar, ebenso hoch, ebenso ruhig. Während wir zitternd vor Kälte auf- und abschreiten, blicken wir hinauf zum unendlichen Sternenzelt, und all unsere Entbehrungen, all unsere Sorgen schwinden in leeres Nichts. Sternennacht, du bist erhaben schön! Aber leihest du unserm Geiste nicht zu mächtige Schwingen, größer, als wir sie meistern können? Könntest du doch das Räthsel des Daseins lösen! Wir fühlen uns als Mittelpunkt des Alls, wir kämpfen um das Leben, um die Unsterblichkeit, die der eine hier, der andere jenseits sucht. Deine stille Pracht verkündet: auf den Befehl des Ewigen trat ich ins Dasein auf einem armseligen Planeten, als winziges Glied in der endlosen Kette von Umgestaltungen; auf einen neuen Befehl werde ich wieder ausgelöscht werden. Wer wird sich dann durch eine Ewigkeit von Ewigkeiten daran erinnern, daß einmal ein Eintagswesen gelebt hat, das Schall und Licht in Fesseln schlagen konnte und kurzsichtig genug war, Jahre seines kurzen Daseins mit dem Treiben durch diese gefrorenen Meere zu verbringen? Ist denn das Ganze nichts als nur ein Feuerwerk von der Dauer eines Augenblicks? Wird die ganze Weltgeschichte wie eine goldgeränderte dunkle Wolke in der Abendröthe sich auflösen, ohne Spur, ohne Zweck, einer Laune gleich?

Abends. Jener Fuchs spielt uns viele Streiche; was er fortbewegen kann, schleppt er weg. Einmal hatte er schon das Band durchgenagt, mit dem das Fell vor der Thür befestigt ist, und hin und wieder hören wir ihn wieder an dieser Arbeit; wir müssen hinausgehen und an das Dach des Eingangs klopfen. Heute hat er eins unserer Segel fortgeschleppt, in welchem unser Salzwassereis lag. Wir waren nicht wenig erschreckt, als wir Eis holen wollten und das Segel sammt allem fort war. Wir waren nicht im Zweifel, wer dagewesen war, konnten aber unter keinen Umständen unser kostbares Segel aufgeben, das wir auf unserer Fahrt nach Spitzbergen im Frühjahr benutzen sollten. Wir forschten daher in der Dunkelheit danach auf der Geröllhalde, auf der Ebene und nach der See hinab. Wir suchten überall, aber nichts war davon zu sehen. Wir hatten es schließlich fast aufgegeben, und Johansen war hinabgegangen, um anderes Salzwassereis zu holen, da fand er das Segel am Strande. Unsere Freude war groß. Wunderbar war aber, daß der Fuchs das große Segel, das noch dazu voll Eis war, so weit hatte tragen können. Auf dem Wege abwärts hatte sich das Segel geöffnet, worauf er nichts mehr damit hatte anfangen können. Aber was will er mit solchen Dingen? Will er in seinem Winterbau darauf liegen? Man sollte es fast meinen. Ich wünschte nur, ich könnte seinen Bau finden und das Thermometer wieder bekommen, sowie das Knäuel Segelgarn und die Harpunenleine und all die andern kostbaren Dinge, die es gestohlen hat, das Vieh!

Donnerstag, 5. December. Mir scheint, als ob es nie enden wolle. Aber nur noch etwas Geduld, dann kommt der Frühling, der schönste Frühling, den das Leben uns schenken kann! Draußen ist fürchterliches Wetter mit Schneesturm; aber um so besser ist es, hier in unserer warmen Hütte zu liegen, Braten zu speisen und dem Winde zuzuhören, wie er über uns wüthet.

Dienstag, 10. December. Es ist ein böser Wind gewesen. Johansen entdeckte heute, daß sein Kajak verschwunden war. Nach einigem Suchen fand er es mehrere hundert Meter entfernt unten in der Geröllhalde wieder; es war ziemlich stark umhergeschleudert worden. Der Wind mußte es erst über mein Kajak gehoben und dann über einen großen Stein nach dem andern geworfen haben. Es scheint, es wird zu viel des Guten, wenn sogar die Kajaks in die Höhe zu fliegen beginnen. Die Luft ist draußen über der See dunkel, der Wind hat also vermuthlich das Eis aufgebrochen und seewärts getrieben, und es gibt wieder offenes Wasser. Es wehte dort am Fuße des Berges oft sehr stark. Ein andermal wurde einer meiner Schneeschuhe, der in einem Schneehaufen neben der Hütte steckte, vom Winde vollständig abgebrochen; er war aus starkem Ahornholz.

In der Nacht wurde es auf einmal wundervoll ruhig, und die Luft war überraschend mild. Es war entzückend draußen; wir haben schon seit geraumer Zeit nicht mehr so lange Spaziergänge in unserm Revier gemacht. Es thut einem gut, hin und wieder einmal die Beine in Bewegung zu setzen, sonst glaube ich, würden wir in unserm Winterlager ganz steif werden. Man denke nur, ganze 12° Kälte mitten im December! Wir hätten uns beinahe in die Heimat versetzt glauben, vergessen können, daß wir uns in einem Schneelande nördlich vom 81. Grade befanden.

Donnerstag, 12. December. Zwischen 6 und 9 Uhr morgens beobachteten wir eine Anzahl Sternschnuppen, die meisten im Sternbilde der Schlange. Einige kamen gerade aus dem Großen Bären, später hauptsächlich aus dem Stier oder dem Aldebaran und den Plejaden. Mehrere derselben waren sehr hell, einige ließen einen Streifen leuchtenden Staubes hinter sich zurück. Angenehmes Wetter! Aber Nacht und Tag sind jetzt gleich dunkel. Wir wandern in der Dunkelheit auf unserm Platze ununterbrochen auf und ab. Nur der Himmel weiß, wie viele Schritte wir auf dieser Ebene noch machen werden, bis der Winter zu Ende ist. Nur schwach sieht man durch die Dunkelheit die schwarzen Klippen, die Felsengrate und die großen Steine am Strande, die der Wind immer rein fegt. Ueber uns breitet der klare, von Sternen funkelnde Himmel seinen Frieden über die Erde aus. Fern im Westen fällt eine Sternschnuppe nach der andern, einige schwach, kaum sichtbar, andere wie römische Lichter, alle eine Botschaft von fernen Welten bringend. Tief im Süden liegt eine Wolkenbank, hin und wieder begrenzt vom Schimmer des Nordlichts, aber draußen über dem Meere ist der Himmel dunkel: dort ist die See offen. Sie zu betrachten ist ganz angenehm; man fühlt sich nicht so eingeschlossen. Es ist wie ein Bindeglied mit dem Leben, dieses dunkle Meer, die mächtige Pulsader der Welt, das Land an Land, Volk an Volk knüpft, auf dem die Civilisation siegreich über die Erde getragen wird. Im nächsten Sommer wird es uns heimwärts tragen.

Donnerstag, 19. December. -28,5° C. Es ist wieder kalt geworden und zu unangenehmes Wetter, um draußen zu sein. Aber was schadet das? Hier drinnen haben wir es gemüthlich und warm und brauchen nicht öfter hinauszugehen, als wir Lust haben. Die ganze Arbeit, die wir draußen zu thun haben, besteht darin, daß wir zwei- oder dreimal wöchentlich Süß- und Salzwassereis, hin und wieder Fleisch und Speck und ganz gelegentlich einmal ein Fell hereinholen, um es unter dem Dache zu trocknen.

Weihnachten, die Zeit der Freude, naht heran. Zu Hause ist jetzt jeder eifrig beschäftigt und weiß kaum, woher er die Zeit für alles nehmen soll; hier ist jedoch keine Geschäftigkeit, hier gilt es nur, die Zeit zu verbringen. Schlafen, schlafen! Auf dem Herde summt munter der Topf. Ich sitze und warte auf das Frühstück und starre in das flackernde Feuer, und meine Gedanken wandern weit hinaus. Was ist in Feuer und Licht für eine wundersame Kraft verborgen, daß alle erschaffenen Wesen sie suchen, von dem Urschleime im Meere bis zum herumschweifenden Menschenkinde. Unwillkürlich fesseln diese schlangenartigen feurigen Zungen das Auge; man muß ihrem Spiele folgen, als könnte man darin sein Schicksal lesen, und in buntem Zuge gleiten Erinnerungen vorüber. Was ist Entbehrung? Was die Gegenwart? Vergiß sie, vergiß dich selbst! Du hast die Macht, die Erinnerung an alles Schöne zurückzurufen und auf den Sommer zu warten ... Beim Scheine der Lampe sitzt sie am Winterabend und näht. Neben ihr steht ein kleines Mädchen mit blauen Augen und goldigem Haar und spielt mit der Puppe. Sie blickt das Kind zärtlich an und streichelt ihm das Haar, aber ihre Augen werden feucht, und dicke Thränen rollen auf ihre Arbeit ...

Johansen liegt neben mir und schläft; er lächelt im Schlafe. Armer Junge! Er wird davon träumen, daß er um die Weihnachtszeit bei seinen Lieben zu Hause sei. Aber schlafe nur weiter – schlafe und träume! Der Winter geht vorüber, und dann kommt der Frühling, der Frühling des Lebens.

Sonntag, 22. December. Ging gestern Abend lange Zeit draußen spazieren, während Johansen als Vorbereitung zum Christfeste eine gründliche Reinigung der Hütte vornahm. Sie bestand hauptsächlich darin, daß er die Asche aus dem Herde kratzte, die Knochen und Fleischabfälle sammelte und fortwarf und dann das Eis aufbrach, das mit allerlei Kehricht zu einer dicken Schicht auf dem Boden zusammengefroren war, wodurch die Hütte ziemlich niedrig geworden war.

Das Nordlicht war wunderbar. Wie oft man auch das seltsame Spiel des Lichtes sehen mag, nie wird man müde, es zu betrachten. Es ist, als ob Blick und Geist unter einem Banne ständen, sodaß man sich nicht loszureißen vermag. Es beginnt mit einem blaßgelben geisterhaften Lichtschimmer hinter dem Berge im Osten, gleich dem Widerschein einer fernen Feuersbrunst; es wird breiter, und bald ist der Himmel im Osten eine einzige glühende Feuermasse. Nun wird es wieder schwächer und sammelt sich in einem hellglänzenden Nebelgürtel, der sich nach Südwesten erstreckt, während hier und dort einige wenige glänzende Lichtnebel sichtbar sind. Mit einem mal schießen da und dort Strahlen aus dem feurigen Nebel empor, bis sie fast den Zenith erreichen; es kommen mehr und mehr, in wilder Jagd spielen sie von Osten nach Westen über den Gürtel. Sie scheinen aus weiter, weiter Ferne immer näher heranzueilen. Aber plötzlich ergießt sich ein wahrer Strahlenschleier vom Zenith über den nördlichen Himmel, so zart und hell wie die feinsten glitzernden Silberfäden. Ist es Surtr, der Feuerriese selbst, der in seine mächtige Silberharfe greift, daß die Saiten im Widerscheine der Flammen von Muspelheim erzittern und funkeln? Ja, es sind Harfenklänge, wild hinausstürmend in die Nacht. Aber zu andern Zeiten sind es wieder sanft spielende, leise schaukelnde Silberwellen, auf denen die Träume in unbekannte Welten hinüberschweifen.

Nun ist wieder die Wintersonnenwende gekommen, und die Sonne hat ihren niedrigsten Stand erreicht; aber um Mittag können wir noch einen schwachen Schimmer von ihr über den Bergen im Süden erkennen. Jetzt beginnt sie wieder nordwärts zu steigen; Tag für Tag wird es heller werden, und die Zeit wird rascher vergehen. O, wie wohl verstehe ich jetzt die alte Sitte unserer Ahnen, mitten im Winter, wenn die Macht der winterlichen Dunkelheit gebrochen ist, ein lärmendes Opferfestmahl abzuhalten. Wir würden auch einen lärmenden Schmaus veranstalten, wenn wir nur etwas zum Schmausen hätten. Wozu bedarf es auch dessen? Wir werden in Gedanken ein stilles Fest feiern und an den Frühling denken.

Auf meinem Spaziergange blicke ich zum Jupiter da droben über dem Bergkamme hinauf, zu Jupiter, dem Heimatsterne; er lächelt auf uns herab, und ich erkenne in ihm meinen guten Schutzgeist. Werde ich allmählich abergläubisch? Dieses Leben und die Natur hier könnten einen wol abergläubisch machen; und sind es am Ende nicht fast alle Menschen, jeder in seiner Weise? Habe ich nicht festes Vertrauen auf meinen Stern und daß wir uns wiedersehen werden? Dieses Vertrauen hat mich kaum einen einzigen Tag verlassen. Der Tod kann sich, glaube ich, niemals nähern, ehe man seine Mission erfüllt hat; er kommt nie, ohne daß man das Gefühl seiner Nähe hat, – doch kann eine kaltherzige Norne vielleicht eines Tages ohne vorherige Warnung den Faden abschneiden?

Dienstag, 24. December. Heute um 2 Uhr nachmittags -24° C. Cumulus 2, Wind Ost, 7 Meter. Heute ist also Weihnachtsabend. Kalt und windig ist es draußen, kalt und zugig hier drinnen. Wie einsam es ist! Noch niemals haben wir einen solchen Weihnachtsabend gehabt.

Nun läuten zu Hause die Glocken das Christfest ein. Ich höre den Glockenklang sich vom Kirchthurm durch die Lüfte schwingen. Wie schön sie erschallen!

Jetzt werden die Lichter am Weihnachtsbaum angezündet, die Kinderschar wird hereingelassen, und in Freude und Jubel tanzt sie um den Baum herum. Wenn ich wieder nach Hause komme, muß ich ein Weihnachtsfest für Kinder veranstalten. Es ist die Zeit der Freude, und zu Hause ist in jeder Hütte ein Fest.

Auch wir mit unsern ärmlichen Mitteln feiern ein Fest. Johansen hat die Hemden gewechselt, indem er das äußerste Hemd zuerst anlegte; ich habe dasselbe gethan und dann die Unterhosen gewechselt, um andere anzuziehen, die ich in warmem Wasser ausgewunden habe. Auch habe ich mich in etwas warmem Wasser gewaschen, wobei ich die abgelegten Unterhosen als Schwamm und Handtuch benutzte. Jetzt fühle ich mich als ein ganz neuer Mensch; die Kleider kleben mir nicht mehr so stark am Körper wie vorher. Dann hatten wir zum Abendessen Fiskegratin aus Fisch und Maismehl, mit Thran anstatt Butter, gebacken und gebraten (eins so trocken wie das andere), und zum Nachtisch in Thran geröstetes Brot. Morgen früh werden wir Chocolade und Brot haben. Weihnachts- und Sylvesterabend waren die einzigen Gelegenheiten, bei denen wir uns gestatteten, etwas von den Vorräthen zu verzehren, die wir für die Reise nach Süden aufbewahrten.

Mittwoch, 25. December. Wir haben schönes Weihnachtswetter bekommen; fast Windstille und helles, schönes Mondlicht. Es versetzt einen in eine ganz feierliche Stimmung; es ist der Frieden von Jahrtausenden.

Nachmittags war das Nordlicht einzig schön. Als ich um 6 Uhr ins Freie kam, war am südlichen Himmel ein heller blaßgelber Bogen. Er blieb lange Zeit fast unverändert und begann dann an seinem obern Rande hinter dem Bergkamme im Osten viel heller zu werden. Es glomm eine Zeit lang, dann schoß auf einmal das Licht an dem Bogen entlang nach Westen hin; überall stiegen Strahlen zum Zenith empor, und im nächsten Augenblick stand der ganze südliche Himmel vom Bogen bis hinauf zum Zenith in Flammen. Es flackerte und loderte, es drehte sich wie ein Wirbelwind herum (die Bewegung war die der Sonne), und die Strahlen schossen hin und her, bald roth und röthlich-violett, bald gelb, grün und blendend weiß; jetzt waren die Strahlen unten roth und oben gelb und grün, und dann war es wieder umgekehrt. Höher und höher stieg das Nordlicht; nun erschien es auch nördlich vom Zenith, einen Augenblick zeigte sich eine prachtvolle Corona, und dann wurde es dort oben zu einer einzigen wirbelnden Feuermasse: ein Wirbelstrom von rothem, gelbem und grünem Feuer, der das Auge blendete. Es war wie eine gewaltige elektrische Entladung. Darauf verbreitete es sich über den nördlichen Himmel, wo es lange Zeit blieb, aber nicht in demselben Glanze. Der Bogen im Süden, von wo es ausgegangen war, war noch immer sichtbar, verschwand aber bald. Die Bewegung der Strahlen erfolgte hauptsächlich von West nach Ost, manchmal aber auch in umgekehrter Richtung. Später loderte es mehreremal am nördlichen Himmel hell auf; ich zählte einmal bis zu sechs Parallelstreifen, jedoch erreichten sie nicht die Helligkeit der frühern.

Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. In der Heimat findet in den Familien das festliche Mittagsmahl statt. Ich sehe die würdigen alten Familienväter glücklich lächelnd in der Thür stehen, um Kinder und Enkel willkommen zu heißen. Draußen fällt der Schnee sanft und still in großen Flocken; frisch und rothwangig stürmt das junge Volk herein, trampelt im Eingange den Schnee von den Füßen, schüttelt die Mäntel ab, hängt sie auf und kommt dann ins Wohnzimmer, wo das Feuer im Kachelofen gemüthlich und behaglich knistert; und durch die Fenster sieht man draußen die Schneeflocken fallen und die Julfestgarben bedecken. Aus der Küche kommt ein köstlicher Bratenduft, und im Speisezimmer ist ein langer Tisch gedeckt für ein solides Mittagsmahl nach alter Art mit gutem altem Wein. Wie ist alles so hübsch und gemüthlich! Man könnte krank werden vor Sehnsucht nach der Heimat. Aber warte, warte, wenn der Sommer kommt ... O, der Weg zu den Sternen ist lang und beschwerlich!

Dienstag, 31. December. Auch dieses Jahr geht zu Ende. Es ist merkwürdig gewesen, aber trotz allem ziemlich gut.

Zu Hause läuten sie das alte Jahr zu Ende. Unsere Kirchenglocke ist der eisige Wind, der über Gletscher und Schneefeld pfeift und wüthend heult, wenn er den Schnee in Wolken hoch emporjagt und vom Grate des Berges dort drüben auf uns herunterfegt. Weit den Fjord hinauf sieht man die Schneewolken, von den Windstößen getrieben, über das Eis jagen, und der Schneestaub glitzert im Mondlicht. Und der Vollmond zieht ruhig und schweigsam von dem einen Jahr ins andere hinüber. Er scheint auf Gute und Böse herab und achtet nicht des Jahreswechsels, der Entbehrungen, der Sehnsucht. Einsam, verlassen, Hunderte von Meilen fern von allem, was uns theuer ist; aber die Gedanken fliegen rastlos auf ihren stillen Bahnen. Wieder wendet sich ein Blatt im Buche der Ewigkeit, eine neue weiße Seite ist aufgeschlagen, und niemand weiß, was darauf geschrieben werden wird.

Mittwoch, 1. Januar 1896. -41,5° C. Das neue Jahr ist gekommen, das Jahr der Freude, der Heimkehr. Mit hellem Mondschein schied 1895, mit hellem Mondschein beginnt 1896; allein es ist bitterkalt; es waren die kältesten Tage, die wir hier bisjetzt kennen gelernt haben. Ich habe das gestern gefühlt, als mir alle Fingerspitzen erfroren. Ich hatte geglaubt, damit im letzten Frühjahr fertig geworden zu sein.

Unsere Winterhütte (Sylvester 1895).

Freitag, 3. Januar, morgens. Es ist draußen noch immer klar und kalt; ich höre das Knallen vom Gletscher her. Er liegt dort auf dem Kamme des Berges wie ein mächtiger Eisriese, der auf uns im Schnee herabblickt; er breitet seinen Riesenkörper über das Land und dehnt seine Glieder auf allen Seiten zum Meere aus. Aber sobald es kalt wird, kälter als wir es bisher gehabt haben, windet er sich in fürchterlichen Schmerzen; Spalte auf Spalte öffnet sich in dem ungeheuern Körper, und es donnert wie von Kanonen; Himmel und Erde erzittern, und ich fühle den Boden unter mir erbeben. Man fürchtet beinahe, daß er eines Tages sich auf einen herabwälzen könnte. Dieses Knallen im Gletscher rührt von Spalten her, die in der Eismasse entstehen, sobald sie sich infolge der Kälte zusammenzieht. Neue Spalten schienen sich nur zu bilden, wenn die Temperatur tiefer sank, als sie im Laufe des vorhergegangenen Winters gewesen war; wenigstens haben wir nur dann das Dröhnen gehört.

Johansen schnarcht, daß die Hütte dröhnt. Ich freue mich, daß seine Mutter ihn jetzt nicht sehen kann; sie würde ihren Jungen sicherlich bedauern, so schwarz und schmutzig und zerrissen wie er ist, mit Rußstreifen im ganzen Gesichte. Aber warte nur, warte nur! Sie wird ihn wieder haben, sicher und gesund, frisch und rosig!

Mittwoch, 8. Januar. Gestern Abend wehte der Wind den Schlitten, an welchem unser Thermometer hing, über den Abhang. Stürmisches Wetter draußen – wüthender Wind, der einem fast den Athem benimmt, wenn man den Kopf hinaussteckt. Wir liegen hier und suchen zu schlafen, die Zeit zu verschlafen. Immer können wir es aber nicht. O, diese langen, schlaflosen Nächte, wenn man sich von einer Seite auf die andere dreht, die Füße hinaufzieht, um sie ein wenig zu wärmen, und sich auf der ganzen Welt nur eins wünscht – Schlaf! Die Gedanken beschäftigen sich unermüdlich mit allem in der Heimat; aber der lange, schwere Körper sucht hier zwischen den rauhen Steinen vergebens eine erträgliche Lage zu finden. Die Zeit kriecht weiter. Heute ist Klein-Liv's Geburtstag gekommen. Heute ist sie drei Jahre alt und muß nun ein großes Mädchen sein. Armes kleines Ding! Du vermissest deinen Vater jetzt nicht; an deinem nächsten Geburtstag werde ich hoffentlich bei dir sein. Was für gute Freunde wir sein werden! Du wirst Huckepack reiten, und ich werde dir Geschichten aus dem Norden erzählen von Bären, Füchsen, Walrossen und den andern merkwürdigen Thieren da droben im Eise. – Nein, ich ertrage es nicht, daran zu denken!

Sonnabend, 1. Februar. Hier liege ich nun am Rheumatismus danieder. Draußen wird es von Tag zu Tag heller, der Himmel über den Gletschern im Süden röthet sich mehr und mehr, bis schließlich eines Tages die Sonne über dem Bergkamme aufgehen und unsere letzte Winternacht vorüber sein wird. Der Frühling kommt! Ich habe oft gedacht, der Frühling sei traurig. Kam es daher, daß er so rasch schwand, daß er Versprechungen mit sich brachte, die der Sommer nicht erfüllte? In diesem Frühling liegt aber keine Traurigkeit; seine Versprechungen werden gehalten werden. Es wäre zu grausam, wenn es nicht geschähe!

Es ist ein merkwürdiges Dasein, den ganzen Winter hindurch in einer unterirdischen Hütte zu liegen und nichts zu haben, womit man sich beschäftigen könnte. Wie sehnten wir uns nach einem Buche! Wie angenehm schien uns das Leben an Bord der »Fram«, als wir die ganze Bibliothek hatten! Oft pflegten wir uns zu sagen, wie schön diese Lebensweise trotz allem sein würde, wenn wir nur etwas zu lesen hätten! Johansen sprach stets mit Seufzen von Heyse's Novellen; er hatte sie an Bord besonders gern gelesen und hatte die letzte angefangen, aber nicht beendigen können. Den wenigen Lesestoff, den wir in unsern Navigationstabellen und im nautischen Jahrbuch fanden, hatte ich schon so viele mal gelesen, daß ich ihn beinahe auswendig kannte, alles von der norwegischen Königsfamilie, die Anweisung zur Benutzung der Rettungsapparate und zur Wiederbelebung scheintodter Ertrunkener. Und dennoch war es immerhin ein Trost, diese Bücher zu sehen; der Anblick der gedruckten Buchstaben ließ einen doch fühlen, daß trotz allem noch ein kleines bischen vom civilisirten Menschen in uns übrig sei. Alles, worüber wir wirklich zu sprechen hatten, war schon vor langer Zeit gründlich durchgedroschen, und es gab thatsächlich nicht viel Gedanken von gemeinsamem Interesse, die wir noch nicht ausgetauscht hätten. Das Hauptvergnügen, das uns noch blieb, war, uns gegenseitig auszumalen, wie wir uns nächsten Winter zu Hause für alles das entschädigen wollten, was wir während unsers Aufenthalts hier entbehrt hatten. Wir fühlten, daß wir schließlich gelernt hätten, auf alle Güter des Lebens werth zu legen, wie Essen, Trinken, Kleidung, Schuhe, Haus, Heimat, gute Nachbarn u. s. w. Oft beschäftigten wir uns auch damit, auszurechnen, wie weit die »Fram« getrieben sein könne, und ob eine Möglichkeit vorhanden sei, daß sie vor uns nach Norwegen heimkehre. Ich glaubte mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß das Schiff bis nächsten Sommer oder Herbst in die See zwischen Spitzbergen und Grönland getrieben sein würde und daß die Wahrscheinlichkeit dafür spräche, daß sie im August oder September wieder in Norwegen sein würde. Aber ebenso gut war es auch möglich, daß sie früher im Sommer ankommen könnte, oder vielmehr, daß wir erst später im Herbst die Heimat erreichen würden. Das war die große Frage. Besorgt dachten wir daran, daß die »Fram« zuerst nach Hause zurückkehren könne. Was würden unsere Freunde dann von uns denken? Es würde kaum jemand die geringste Hoffnung haben, uns wiederzusehen, nicht einmal unsere Kameraden an Bord der »Fram«. Uns schien es jedoch, daß das kaum geschehen könne; wir mußten die Heimat im Juli erreichen, und es war kaum zu erwarten, daß die »Fram« so früh im Sommer schon vom Eise befreit sein würde.

Das Leben in der Winterhütte.

Aber wo befanden wir uns? Und wie groß war die Entfernung, die wir zurücklegen mußten? Ich rechnete die Beobachtungen vom Herbst und Sommer und Frühjahr immer und immer wieder nach, aber die ganze Geschichte war und blieb ein Räthsel. Es schien in der That klar, daß wir irgendwo weit im Westen, vielleicht an der Westküste von Franz-Joseph-Land, etwas nördlich vom Kap Lofley, liegen mußten, wie ich im Herbste vermuthet hatte. Aber wenn das der Fall war, was konnten denn das für Länder sein, die wir nach Norden gesehen hatten? Und was für Land war dasjenige, zu welchem wir zuerst gekommen waren? Von der ersten Inselgruppe, die ich Hvidtenland genannt hatte, bis zu der Stelle, wo wir jetzt liegen, hatten wir ungefähr sieben Längengrade passirt, dies ergaben unsere Beobachtungen mit Sicherheit. Aber wenn wir jetzt auf dem Meridian von Kap Lofley waren, dann mußten diese Inseln auf einem so weit östlichen Meridian liegen, daß er zwischen König-Oskar-Land und Kronprinz-Rudolf-Land fallen mußte, und doch waren wir sehr viel östlicher gewesen und hatten nichts von diesen Ländern gesehen. Wie war das zu erklären? Und dann hatte das von uns südwärts gesehene Land sich in südöstlicher Richtung erstreckt, ohne daß wir weiter im Osten Inseln wahrgenommen hätten. Nein, es war unmöglich, daß wir einem bekannten Lande nahe gewesen waren, wir mußten auf einer westlicher liegenden Insel sein, irgendwo in der Straße zwischen Franz-Joseph-Land und Spitzbergen, und konnten nicht anders als an das bisher so räthselhafte Gillis-Land denken. Aber dies schien ebenfalls nicht leicht zu erklären zu sein, denn es war schwer zu begreifen, daß eine so ausgedehnte Landmasse wie diese in der verhältnißmäßig schmalen Straße sollte Raum finden können, ohne dem Nordostland bei Spitzbergen so nahezukommen, daß sie von dort leicht zu sehen wäre. Ein anderer Schluß schien jedoch überhaupt nicht annehmbar zu sein. Wir hätten längst den Gedanken aufgegeben, daß unsere Uhren auch nur annähernd richtig gehen könnten, da wir in diesem Falle, wie bereits erwähnt, gerade über Payer's Wilczek-Land und seinen Dove-Gletscher gekommen sein müßten, ohne sie zu bemerken. Diese Möglichkeit war also ausgeschlossen.

Es waren aber auch noch andere Dinge, die mich in Verlegenheit brachten. Wenn wir uns auf einem Lande in der Nähe von Spitzbergen befanden, weshalb wurden dann dort niemals Rosenmöven gesehen, während wir sie hier im Norden in Scharen angetroffen hatten? Und dann war auch noch die große Mißweisung des Kompasses. Unglücklicherweise hatte ich keine Karte der Mißweisungen mit, und konnte mich nicht erinnern, wo der Nullmeridian der Mißweisung lag, die Grenzlinie zwischen östlicher und westlicher Mißweisung. Ich meinte jedoch, daß sie irgendwo in der Nähe des Nordostlandes läge, und hier hatten wir noch eine Mißweisung von ungefähr 20°. Die ganze Sache war und blieb ein unlösliches Räthsel!

Als im Laufe des Frühjahrs das Tageslicht länger zu werden begann, machte ich eine Entdeckung, die uns noch rathloser zu machen geeignet war. An zwei Punkten, in ungefähr Südwest und West, glaubte ich am Horizont Land durchschimmern zu sehen. Dies wiederholte sich wieder und immer wieder, bis ich schließlich ganz sicher glaubte, daß es wirklich Land sei. Es mußte aber sehr weit entfernt sein, mindestens 111 Kilometer, wie ich meinte. Später zeigte sich, daß die Entfernung etwa 90 Kilometer betrug. Wenn es schon für die Inseln, die wir bisjetzt gesehen hatten, schwierig war, zwischen Franz-Joseph-Land und Nordostland Platz zu finden, so war es noch viel schwieriger, für diese Landmassen neuen Raum zu schaffen. Konnte es Nordostland selbst sein? Das schien kaum glaublich. Das Land hier mußte auf ungefähr 8l° oder nördlicher liegen, während Nordostland nicht viel nördlicher als bis 80° reicht. Dann mußten es Inseln sein, die dem Nordostlande wenigstens ziemlich nahe liegen, und wenn wir sie erst einmal erreicht hatten, dann konnten wir nicht mehr sehr viel weiter zu gehen haben und würden vielleicht offenes Wasser finden auf dem ganzen Wege bis zur Tromsöer Jacht, von der wir nun schon über ein Jahr phantasirt hatten und die uns heimbringen sollte.

Der Gedanke an alle die guten Dinge, die wir an Bord der Jacht finden würden, tröstete uns stets, wenn die Zeit unerträglich schwer auf uns lastete. Unser Leben war in der That nicht sehr behaglich. Wie sehnten wir uns nach einer Veränderung in der Einförmigkeit unserer täglichen Nahrung! Wenn wir nur ein wenig Zucker oder Mehlspeise zu all dem ausgezeichneten Fleisch gehabt hätten, wir hätten wie die Fürsten leben können. Unsere Gedanken weilten sehnsüchtig bei großen Schüsseln voll Kuchen; Brot und Kartoffeln gar nicht zu erwähnen. Wie wollten wir uns für die verlorene Zeit entschädigen, wenn wir wieder zurückkämen; und sobald wir an Bord des Schiffes aus Tromsö wären, sollte der Anfang gemacht werden! Ob sie wol Kartoffeln an Bord haben würden? Und ob sie wol frisches Brot hätten? Schlimmstenfalls ließe sich auch Schiffszwieback hören, wenn wir ihn mit Zucker und Butter backen könnten. Noch besser als das Essen würden freilich reine Kleider sein, die wir anlegen könnten. Und dann Bücher – an Bücher nur zu denken! Ach, die Kleider, die wir trugen, waren fürchterlich! Und wenn wir uns einen wirklich angenehmen Augenblick verschaffen wollten, dann stellten wir uns einen großen, hellen, saubern Laden vor, dessen Wände mit nichts als neuen, saubern, weichen, wollenen Anzügen behängt waren, aus denen wir uns aussuchen konnten, was wir nur wollten. Man denke: reine Hemden, Westen, Unterhosen, weiche, warme wollene Hosen, köstliche bequeme Jacken, und dann auch reine wollene Strümpfe und warme Filzpantoffeln – könnte man sich etwas Schöneres vorstellen? Und nun gar ein römisches Bad! Wir pflegten stundenlang in unserm Schlafsack nebeneinander zu sitzen und von allen diesen Dingen zu plaudern. Wir konnten es uns fast nicht vorstellen, alle die schweren fettigen Lumpen wegwerfen zu können, in denen wir gingen! Wie Leim klebten sie am ganzen Körper. Unsere Beine hatten am meisten zu leiden, da die Hosen fest an den Knien klebten, sodaß sie, wenn wir uns bewegten, an der Innenseite der Oberschenkel die Haut abschabten und abrissen, bis alles wund und blutig war. Es machte die größte Mühe, zu verhindern, daß diese Wunden allzu sehr mit Fett und Schmutz beschmiert würden, und ich mußte sie beständig mit Moos oder einem Fetzen von einer der Binden aus unserer Apotheke und ein wenig Wasser waschen, das ich in einem Becher über der Lampe erwärmte. Nie vorher habe ich so sehr eingesehen, welch großartige Erfindung Seife in Wirklichkeit ist. Wir machten allerlei Versuche, den schlimmsten Schmutz fortzuwaschen, sie waren aber alle gleich erfolglos. Wasser übte auf diese Schmiere nicht den geringsten Einfluß aus; besser war es, sich mit Moos und Sand zu scheuern. Sand konnten wir in den Mauern unserer Hütte reichlich finden, wenn wir das Eis herunterhackten. Die beste Methode war jedoch, unsere Hände gründlich mit warmem Bärenblut und Thran einzuschmieren und mit Moos wieder abzureiben. Dann wurden sie so weiß und weich wie die zartesten Damenhände, und wir vermochten uns kaum zu denken, daß sie zu unserm eigenen Körper gehörten. Wenn von diesen Toilettegegenständen nichts zu haben war, hielten wir es für die zweitbeste Methode, die Haut mit einem Messer abzukratzen.

War es uns schon schwer, den Körper zu reinigen, so war dies bei unsern Kleidern eine reine Unmöglichkeit. Wir versuchten es auf alle mögliche Weise; wir wuschen sie sowol nach Eskimo-, als auch nach unserer eigenen Weise, aber beide nutzten nicht viel. Wir kochten unsere Hemden stundenlang im Topfe und nahmen sie wieder heraus, um zu finden, daß sie noch ebenso voll Fett waren, wie wir sie hineingelegt hatten. Dann versuchten wir den Thran herauszuwinden; das ging ein wenig besser. Das einzige, was wirklich einige Wirkung that, war aber, sie zu kochen und, solange sie noch warm waren, mit einem Messer abzukratzen.

Inzwischen ließen wir Haar und Bart vollständig wild wachsen. Allerdings hatten wir eine Schere und hätten die Haare schneiden können; allein da unser Kleidervorrath keineswegs verschwenderisch groß war, so meinten wir, es würde ein wenig wärmer sein, wenn wir alles Haar behielten, das uns über die Schultern herabzuhängen begann. Es war aber ebenso rabenschwarz wie unser Gesicht, und als wir einander im Tageslicht des Frühjahrs ansahen, fanden wir, daß unsere Zähne und das Weiße der Augen unheimlich weiß erglänzten.

Es war ein seltsames Leben, das unsere Geduld in vieler Beziehung hart auf die Probe stellte; aber gleichwol war es nicht so unerträglich, wie man annehmen könnte. Jedenfalls glaubten wir unter Erwägung aller Umstände ziemlich gut daran zu sein. Wir waren während der ganzen Zeit guten Muthes; wir blickten heiter in die Zukunft. Nach unserer Rückkehr wurde Johansen einmal gefragt, wie wir beide durch den Winter gekommen seien und es angestellt hätten, uns nicht zu überwerfen, da es doch eine schwere Prüfung für zwei Männer sei, in völliger Einsamkeit so lange miteinander zu leben. »O nein«, antwortete er, »wir haben uns nicht gezankt; das einzige war, daß ich im Schlafe die schlechte Angewohnheit habe, zu schnarchen, und dann stieß mich Nansen in den Rücken.« Ich kann nicht leugnen, daß dies der Fall gewesen ist; ich habe ihm manchen wohlgemeinten Stoß versetzt, doch schüttelte er sich dann nur und schlief ruhig weiter, um das Schnarchen in einer andern Tonart fortzusetzen.

So verging uns die Zeit. Wir thaten unser Bestes, soviel wie möglich von ihr zu verschlafen. In dieser Kunst brachten wir es zu einem so hohen Grade der Vollendung, daß wir manchmal nicht weniger als 20 Stunden im Tage schliefen. Wenn noch jemand an dem alten Irrthum festhält, daß der Skorbut dem Mangel an Bewegung zuzuschreiben ist, so möge er uns als lebende Beweise des Gegentheils ansehen; denn unsere Gesundheit war während der ganzen Zeit ausgezeichnet. Als jedoch mit dem Frühling das Licht zurückzukehren begann, überkam uns größere Lust, hinauszugehen. Außerdem war es jetzt nicht immer so kalt, und wir mußten den Schlaf etwas einschränken. Dann nahte auch die Zeit unserer Abreise heran, und wir hatten uns noch viel mit den Vorbereitungen für dieselbe zu beschäftigen.