|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ansicht von Engelberg – Aquarell von Felix Mendelssohn Bartholdy

»Die Spannörter sind unglaubliche Zacken, und der runde mit Schnee bedeckte Titlis, der den Fuß in den Wiesen hat, und die Urner Felsen aus der Ferne sind auch nicht übel.« (Brief aus Engelberg vom 24. August 1831)

Engelberg, den 23. August 1831.

Das Herz ist mir so voll, da muß ich es Euch sagen. Eben habe ich mich hier im reizendsten Thale wieder an Schillers Wilhelm Teil gemacht, und nur eben die erste halbe Scene gelesen; – es giebt doch keine Kunst wie unsere Deutsche! Weiß Gott, wie es kommt; aber ich denke, daß einen solchen Anfang kein anderes Volk verstehen, geschweige gar machen kann. – Das nenne ich ein Gedicht, und einen Anfang; erst die klaren, hellen Verse, in denen der spiegelglatte See, und alles anklingt, und dann das unbedeutende langsame Schweizergeschwätz, und dann der Baumgarten mitten hinein – es ist gar zu himmlisch schön! Was ist da nicht frisch, nicht kräftig, nicht hinreißend? – In der Musik giebt es solch ein Werk aber noch nicht, und doch muß einmal auch darin etwas so Vollkommenes gemacht werden. Dann ist es auch gar zu schön, daß er sich die ganze Schweiz selbst erschaffen hat, und obgleich er sie niemals selbst gesehen, ist doch alles so treu, und so ergreifend wahr: Leben, Leute, Natur und Landschaft. – Mir wurde gleich sehr froh, als mir der alte Wirth hier, im einsamen hohen Dorfe, aus dem Kloster das Buch mit den wohlbekannten Schriftzügen, und den vertrauten Namen brachte; aber der Anfang hat doch wieder alle meine Erwartungen übertroffen. Es sind auch über vier Jahre, seit ich es nicht gelesen; ich will nachher ins Kloster hinüber, und mich an der Orgel etwas austoben. – Nachmittag. Wundert Euch nicht darüber, sondern lest nur die erste Scene noch einmal durch, da werdet Ihr es begreiflich finden. Solche Stellen wie die, wo alle Hirten und Jäger rufen: rett' ihn, rett' ihn, rett' ihn! oder das Ende des Grütli, wie da noch die Sonne aufgehen muß, die können wahrhaftig nur einem Deutschen, und zwar dem Herrn v. Schiller eingefallen sein; und das ganze Stück wimmelt von solchen Zügen. Laßt mich nur noch den nennen, wie beim Stauffacher, am Ende der zweiten Scene, Tell mit dem geretteten Baumgarten kommt, und den bewegten Auftritt so ruhig und sicher schließt; das ist neben der Schönheit des Gedankens so ganz und gar schweizerisch. Dann der Anfang des Grütli. Die Symphonie, die das Orchester am Ende spielen soll, habe ich heute früh in Gedanken componirt, weil auf der kleinen Orgel nichts rechtes zu machen war. Überhaupt sind mir eine Menge Sachen und Pläne eingefallen. – Es giebt ungeheuer viel zu thun in der Welt, und ich will fleißig sein. Goethe's Wort, das er zu mir sagte: Schiller hätte jährlich zwei große Trauerspiele liefern können, hatte mir schon immer mit seinem handwerksmäßigen Ausdrucke besondern Respekt eingeflößt. Aber heut morgen ist mir erst recht klar geworden, wie viel es eigentlich zu bedeuten habe, und ich habe eingesehen, daß man sich zusammen nehmen muß. – Selbst die Irrthümer drin sind liebenswürdig, und es ist in ihnen etwas Großes, und so gewiß mir alle Bertha, und Rudenz, und der alle Attinghausen als große Schwächen erscheinen, so kann man doch sehen, wie er sich was dabei gedacht habe, und wie er es eben so hat machen müssen, und es ist tröstlich, daß sich ein so großer Mann auch einmal tüchtig versehen hat. Ich habe einen sehr frohen Morgen dadurch gehabt, und es hat mich in die Stimmung gesetzt, wo man sich solch einen Mann in's Leben zurückwünscht, um sich bei ihm bedanken zu können, und wo man sich sehnt, auch einmal was zu machen, das einen andern später in solche Stimmung versetzen könne. – Ihr werdet nicht begreifen, wie ich dazu komme, mich hier in Engelberg ordentlich niederzulassen. Es ging so zu. Seit Unterseen hatte ich keinen Ruhetag gemacht, und wollte daher einen Tag in Meiringen bleiben, ließ mich aber durch das schöne Wetter des Morgens verlocken, hierher zu gehen. Auf den Bergen überfiel mich wieder der gewöhnliche Regen und Sturm, und so kam ich ziemlich ermüdet an. Nun ist hier das netteste Wirthshaus, was man sich denken kann, reinlich, ordentlich, sehr klein und bäuerisch; ein alter weißhaariger Wirth; das hölzerne Haus steht abwärts vom Wege auf einer Wiese allein; die Leute sind so freundlich, und doch gemüthlich, als ob man zu Hause wäre. – Auch diese Art Annehmlichkeit kann man nur bei deutschredenden Leuten finden, glaub' ich; wenigstens ist sie mir sonst nirgends vorgekommen, und wenn auch die andern Völker das nicht vermissen, oder kaum gerne mögen, so bin ich eben aus Hamburg, und fühle mich gar wohl und heimisch dabei. So ist es denn kein Wunder, daß ich heut meinen Ruhetag hier gemacht habe, bei den ehrlichen alten Leuten. – Meine Stube ist von allen Seiten voll Fenster, die die Aussicht auf's Thal haben; von oben bis unten mit zierlichem Holz getäfelt; einige bunte Sittensprüche, und ein Crucifix hängen an der Wand; ein dicker grüner Ofen mit einer Bank, die ihn umgiebt; zwei hohe Betten. Wenn ich in meinem Bett liege, habe ich folgende Aussicht:

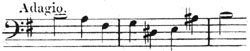

Hier sind nun wieder die Gebäude mißrathen, und auch die Berge; aber ich denke es Euch in meinem Buche besser zu zeigen, wenn morgen erträgliches Wetter ist. Das Thal wird mir wohl eins der liebsten aus der ganzen Schweiz werden; noch hab' ich die gewaltigen Berge nicht gesehen, von denen es eingeschlossen ist; sie waren den ganzen Tag mit Nebel bedeckt, aber die wunderlieblichen Wiesen, die vielen Bäche, die Häuser und der Fuß der Gebirge, soviel davon zum Vorschein kam, sind über Alles schön. Namentlich ist das Grün in Unterwalden herrlicher als in irgend einem andern Canton, und es ist auch unter den Schweizern seiner Matten wegen berühmt. Schon die Reise von Samen aus war reizend, und schönere, größere Bäume, und ein fruchtbareres Land habe ich nicht gesehen, als da. Dazu ist der Weg so wenig beschwerlich, als ginge man nur in einem großen Garten spazieren; die Abhänge sind mit langen, schlanken Buchen bewachsen; die Steine ganz mit Moos und Kräutern verdeckt; Quellen, Bäche, kleine See'n, Häuser, – aus der einen Seite der Blick auf Unterwalden mit seinen grünen Wiesen; dann nach ein Paar Minuten das ganze Hasli-Thal, mit den Schneebergen, und den Wasserfällen von den Felswänden; und immer ist der Weg von dicken gewaltigen Bäumen beschattet. Gestern früh ließ ich mich nun, wie gesagt, durch den Sonnenschein verleiten, durchs Genthel-Thal auf's Joch zu gehen; aber auf dem Joch überfiel uns wieder das schrecklichste Wetter; wir mußten durch den Schnee, und die Parthie wurde ein Paar mal unangenehm. Doch kamen wir bald aus Regen und Schnee heraus, und da gab es einen himmlischen Moment, als sich die Wolken hoben, und wir noch darin standen, und weit unter uns, wie durch einen schwarzen Schleier, das grüne Engelberger Thal durch die Nebel erscheinen sahen. Da ging es denn schnell hinunter; wir hörten bald die helle Klosterglocke Ave Maria läuten, sahen dann das weiße Gebäude in den Wiesen liegen, und kamen nach einer neunstündigen Reise hier an. Wie dann so ein freundliches Wirthshaus gut thut und wie der Milchreis schmeckt, und wie lange man den nächsten Morgen schläft, laßt mich verschweigen. Heut war wieder den ganzen Tag trauriges Wetter; man holte mir Wilhelm Tell aus der Klosterbibliothek, und den Rest wißt Ihr. – Es ist mir noch aufgefallen, wie sehr Schiller namentlich den Rudenz verfehlt hat, denn der ganze Charakter ist zu schwach, und ohne alles Motiv, und es ist ordentlich, als habe er ihn absichtlich recht schlecht darstellen wollen. Die Worte, die er in der Scene mit dem Apfel spricht, würden ihn heben; aber da war die Scene mit Bertha vorher, und nun hilft das nichts. Wie er sich nach dem Tode Attinghausen's mit den Schweizern vereinigt, will man denken, er sei umgewandelt; aber gleich platzt er mit der Nachricht heraus, seine Bertha sei ihm geraubt, da ist es freilich wieder sein Verdienst nicht. Mir ist eingefallen, wenn er die tüchtigen Worte gegen Geßler ganz so spräche, ohne daß die Scene mit Bertha vorhergegangen wäre, und wenn dann daraus sich im folgenden Act solch eine Scene entspänne, so wäre der Charakter gewiß viel besser, und auch die Erklärungsscene wäre nicht so bloß theatralisch, wie jetzt. – Das ist nun so recht das Ei mit der Henne, aber ich möchte einmal Eure Meinung hierüber hören. Einen Gelehrten darf man über dergleichen nicht sprechen; die Herren sind gar zu klug. Wenn ich aber in diesen Tagen einem der neuern jungen Dichter begegne, die auf Schiller sehr herab sehen, und ihn nur theilweise billigen, so ist es sein Unglück, denn ich will ihn todttreten. – Nun gute Nacht; morgen muß ich früh aufstehen; im Kloster ist großer Festtag, und feierlicher Gottesdienst, und da muß ich die Orgel dazu spielen. – Die Mönche hörten heut früh zu, als ich ein wenig phantasirte; das hat ihnen gefallen, und so haben sie mich eingeladen, morgen früh den Feiertag ein- und auszuorgeln. Der Pater Organist hat mir auch ein Thema gegeben, um darauf zu phantasieren; das ist besser, als es irgend einem Organisten in Italien je einfallen könnte:

Nun will ich sehen, wie es mir morgen damit gehn wird. Ein Paar neue Orgelstücke von mir habe ich heute Nachmittag noch da in der Kirche gespielt; sie klangen ziemlich gut. Als ich Abends beim Kloster vorbeikam, wurde die Kirche geschlossen, und kaum waren die Türen zu, so fingen die Mönche in der dunklen Kirche mit Macht die Nocturnen zu singen an. – Sie intonirten das tiefe H. Es klang prächtig, und man konnte es noch weit im Thale hören.

Den 24. August.

Das war wieder ein Tag! Das herrlichste, heiterste Wetter, blauer Himmel wie ich ihn seit Chamouni nicht gesehen; Feiertag im Dorfe, und auf allen Bergen. – Wenn man so nach langem Nebel und Ungemach wieder einmal Morgens am Fenster die ganze, reine Bergkette, mit allen Spitzen sieht, das thut sehr wohl. Sie sind nach dem Regen bekanntlich am schönsten; aber heut sahen sie so klar aus, als seien sie aus dem Ei geschält. Das Thal giebt keinem der Schweiz etwas nach; komme ich je wieder hierher; so soll es mein Hauptpunkt sein; es ist noch lieblicher, und breiter und freier, als Chamouni, und luftiger als Interlaken. Die Spannörter sind unglaubliche Zacken, und der runde, mit Schnee belastete Titlis, der den Fuß in den Wiesen hat, und die Urner-Felsen aus der Ferne, sind auch nicht übel. Jetzt ist noch dazu Vollmond; das Thal ist geschmückt. Ich habe den ganzen Tag nichts gethan, als gezeichnet, und Orgel gespielt. Heut früh versah ich meinen Organistendienst; da war es prächtig. – Die Orgel ist gleich beim Hochaltar, neben den Chorstühlen für die patres. So nahm ich denn meinen Platz mitten unter den Mönchen, der wahre Saul unter den Propheten; neben mir strich ein böser Benediktiner den Contrabaß, einige andere Geige; einer der Honoratioren geigte vor. Der pater praeceptor stand vor mir, sang Solo, und dirigirte mit einem armdicken, langen Prügel; die Eleven des Klosters machten den Chor in ihren schwarzen Kutten; ein alter, reducirter Landmann spielte auf einer alten, reducirten Hoboe mit, und ganz in der Ferne saßen zwei, und tuteten still in große Trompeten mit grünen Quasten. Und mit alledem war das Ding sehr erfreulich; man mußte die Leute lieb haben, denn sie hatten Eifer, und alle arbeiteten so gut sie konnten. Es wurde eine Messe von Emmerich gegeben; jeder Ton hatte seinen Zopf und seinen Puder; ich spielte treulich den Generalbaß aus meiner bezifferten Stimme; setzte von Zeit zu Zeit Blaseinstrumente hinzu, wenn ich mich langweilte, machte auch die Responsorien, phantasirte auf das gegebene Thema, mußte am Ende auf Begehren des Prälats einen Marsch spielen, so hart es mir auf der Orgel ankam, und wurde ehrenvoll entlassen. Heut Nachmittag mußte ich den Mönchen wieder allein vorspielen; sie gaben mir die hübschesten Themas von der Welt, unter andern das Credo. Da ist mir eine Phantasie darauf gut gelungen; es ist die erste in meinem Leben, die ich gerne aufgeschrieben haben möchte, aber ich weiß nur noch den Gang davon, und bitte um Erlaubniß eine Stelle davon, die ich nicht vergessen möchte, Fanny hier mitzutheilen. Es kamen nämlich nach und nach immer mehr Contra-Themas gegen den Canto fermo, erst punktirte Noten, dann Triolen, zuletzt schnelle Sechszehntel, aus denen sich denn das Credo immer wieder herausarbeiten mußte; ganz am Ende wurden aber die Sechszehntel sehr toll, und es kamen Arpeggios über die ganze Orgel in G moll; dann nahm ich in langen Noten (zu den fortwährenden Arpeggios) das Thema im Pedal, sodaß es mit a schloß; auf dem a machte ich nun einen Orgelpunkt in Arpeggios, und da fiel es mir auf einmal ein, die Arpeggios mit der linken Hand allein zu machen, sodaß die rechte ganz oben wieder mit a das Credo einsetzte, ungefähr so:

auf der letzten Note kam dann ein Halt, und eine Pause, und dann schloß es. Ich wollte Du hättest es gehört: ich glaube es würde Dir gefallen haben. Dann mußten die Mönche ins Complet, und wir nahmen recht herzlichen Abschied. Sie wollten mir Empfehlungsbriefe für einige andere Orte in Unterwalden mitgeben, aber ich verbat es, weil ich morgen früh nach Luzern denke, und von da in fünf bis sechs Tagen aus der Schweiz sein will.

An Wilhelm Taubert.

Luzern, den 27. August 1831.

... Wenn ich Ihnen nun meinen Dank sagen will, so weiß ich nicht wofür zuerst: ob für die Freude, die Sie mir in Mailand durch Ihre Lieder gemacht haben, oder für Ihre lieben Zeilen, die ich gestern erhielt. Es gehört aber beides eben zusammen, und so denke ich, wir haben Bekanntschaft angeknüpft. Es ist doch wohl eben so gut, wenn man einander durch Notenblätter vorgestellt wird, wie wenn es in einer Gesellschaft durch den dritten Mann geschieht, und man kommt gleich näher und vertraulicher an einander. Dazu sprechen noch die Leute, die Einen vorstellen, gewöhnlich den Namen so undeutlich aus, daß man selten weiß, wen man vor sich hat; und ob der Mann gar freundlich oder lustig, oder betrübt und finster sei, das sagen sie niemals. Da haben wir es denn doch besser. Ihre Lieder haben Ihren Namen ganz deutlich und klar ausgesprochen; es steht auch darin, wie Sie denken und sind, daß Sie die Musik lieb haben und weiter wollen, und so kenne ich Sie vielleicht schon besser, als hätten wir uns öfter gesehen. Was das nun für eine Freude, wie wohlthuend es ist, einen Musiker mehr in der Welt zu wissen, der dasselbe vorhat und ersehnt, und dieselbe Straße geht, das können Sie sich vielleicht gar nicht so denken, wie ich es jetzt empfinde, der ich aus dem Lande komme, wo die Musik unter den Leuten nicht mehr lebt. – Ich hatte mir das bis jetzt von keinem Lande denken können, am wenigsten von Italien, in der blühenden reichen Natur, und der anfeuernden Vorzeit; aber die letzten Ereignisse, die ich leider dort erlebt, haben mir wohl gezeigt, daß noch mehr ausgestorben ist, als nur die Musik; es wäre ja ein Wunder, wenn es irgendwo eine Musik geben könnte, wo keine Gesinnung ist. Da wurde ich dann am Ende ganz irre an mir selbst, und dachte ich sei ein Hypochonder geworden; denn mir gefiel all das Possenwerk gar zu wenig, und ich sah doch eine Menge ernsthafter Leute und gesetzter Bürger mit einstimmen. Wenn sie mir etwas vom ihrigen vorspielten, und meine Sachen nachher lobten und erhoben, war mir es mehr zuwider, als ich sagen kann – kurz ich wollte eigentlich ein Einsiedler werden, mit Bart und Kutte, und die Welt war mir nicht recht. Da lernt man eigentlich erst schätzen, wie viel ein Musiker werth ist, d. h. einer der an Musik denkt, und nicht an das Geld, oder die Orden, oder die Damen, oder den Ruhm; da freut es Einen erst doppelt, wenn man sieht, daß auch anderswo, ohne daß man es dachte, dieselben Ideen leben, und sich entwickeln; da haben mich denn eben ihre Lieder sehr erfreut, weil ich herauslesen konnte, daß Sie ein Musiker sein müßten, und so wollen wir uns denn über die Berge hinüber die Hand geben! Aber nun bitte ich Sie auch gleich, mich ebenfalls als einen näheren Bekannten zu betrachten, und nicht so höflich zu schreiben von meinem »Rathgeben« und »Lehren«. Es macht mich das fast ängstlich in diesem Briefe, und ich weiß nicht recht, was ich darauf sagen kann. Das Beste ist aber, daß Sie versprochen haben, mir etwas nach München zu schicken, und mir wieder zu schreiben. Da werde ich Ihnen so recht von Herzen weg sagen, wie mir es dabei zu Muthe war, und Sie werden mir von meinen neueren Sachen dasselbe sagen, und da, denke ich, geben wir uns gegenseitig Rath. Auf diese versprochenen neueren Compositionen von Ihnen bin ich nun gar sehr begierig; denn gewiß werd' ich eine große Freude dadurch haben, und so manches, was sich in den älteren Liedern überall ahnen läßt, wird da gewiß recht klar und deutlich hervortreten. Drum kann ich Ihnen auch kein Wort heut über den Eindruck sagen, den Ihre Lieder auf mich gemacht haben, weil es leicht sein könnte, daß irgend ein Einwurf, oder eine Frage die ich machte, schon im Voraus durch Ihre Sendung beantwortet wäre. Nur möchte ich Sie bitten, mir recht viel und ausführlich über sich zu schreiben, damit wir einander immer näher bekannt werden; ich schreibe Ihnen dann auch, was ich vorhabe, und wo ich hinausdenke, und so bleiben wir in Verbindung. Lassen Sie mich wissen, was Sie Neues componirt haben und componiren, wie Sie in Berlin leben, welche Pläne Sie für später haben,– kurz Alles, was Ihr musikalisches Leben angeht – es wird für mich vom größten Interesse sein. Freilich wird auch das schon in den Noten stehn, die Sie mir so freundlich versprochen haben, aber zum Glück geht es ja beides zusammen. Haben Sie denn bis jetzt nichts Größeres componirt? eine recht tolle Sinfonie? oder Oper? oder dergleichen. Ich meinestheils habe jetzt eine unbezwingliche Lust zu einer Oper, und sogar kaum Ruhe, irgend etwas Anderes, Kleineres anzufangen; ich glaube, wenn ich heut den Text hätte, wäre morgen die Oper fertig, denn es treibt mich gar zu sehr dahin. Sonst war mir der bloße Gedanke an eine Sinfonie etwas so Hinreißendes, daß ich an gar nichts anderes denken konnte, wenn mir eine im Kopfe lag, der Instrumentenklang hat doch auch gar so was Feierliches, Himmlisches in sich; und doch habe ich jetzt schon seit mehrerer Zeit eine angefangene Sinfonie liegen lassen, um eine Cantate von Goethe zu componiren, blos weil ich da noch Stimmen und Chöre dazu hatte. Die Sinfonie will ich freilich nun auch beendigen; aber ich wünsche mir doch nichts mehr, als eine rechte Oper. Wo aber der Text herkommen soll, weiß ich noch weniger seit gestern Abend, wo ich zum Erstenmale, seit mehr als einem Jahre, ein deutsches Ästhetik-Blatt wieder in die Hände bekam. Es sieht wahrhaftig auf dem deutschen Parnaß eben so toll aus, als in der europäischen Politik. Gott sei bei uns! Ich mußte den gespreizten Menzel verdauen, der damit auftrat, bescheidentlich Goethe schlecht zu machen, und den gespreizten Grabbe, der bescheidentlich Shakespeare schlecht machte, und die Philosophen, die Schiller doch zu trivial finden! Ist Ihnen denn dies neuere hochfahrende, unerfreuliche Wesen, dieser widerwärtige Cynismus auch so fatal, wie mir? Und sind Sie mit mir einer Meinung, daß es die erste Bedingung zu einem Künstler sei, daß er Respect vor dem Großen habe, und sich davor beuge, und es anerkenne, und nicht die großen Flammen auszupusten versuche, damit das kleine Talglicht ein wenig heller leuchte? Wenn Einer das Große nicht fühlt, so möchte ich wissen, wie er es mich will fühlen lassen, und wenn all die Leute mit ihrer vornehmen Verachtung endlich selbst nur Nachahmungen dieser oder jener Äußerlichkeit hervorzubringen wissen, ohne Ahnung von jenem freien frischen Schaffen, unbesorgt um die Leute und die Ästhetik, und die Urtheile, und die ganze andre Welt, – soll man da nicht schimpfen? – Ich schimpfe. Aber nehmen Sie mir es nicht übel; es schickt sich wohl eigentlich nicht; ich hatte nur lange dergleichen nicht gelesen, und da machte es mich grimmig, daß das Unwesen immer noch fortgeht, und daß der Philosoph, der behauptet, die Kunst sei nun aus, immer noch fortbehauptet, die Kunst sei aus, als ob die überhaupt aufhören könnte! –

Das ist nun aber einmal eben eine tolle, wilde, durch und durch erregte Zeit, und wer fühlt, die Kunst sei aus, der lasse sie doch um Gotteswillen ruhen. Aber wenn all' das Unwetter sich von draußen auch noch so wild ausnimmt, so reißt es doch die Häuser nicht gleich um; und wenn man drinnen ruhig weiter fortarbeitet, und nur an seine Kräfte, und seinen Zweck, nicht an die der Andern denkt, so geht es auch wohl oft vorüber, und kann man sich's nachher gar nicht so toll wieder vorstellen, wie es Einem damals erschien. Ich habe mir vorgenommen, so lange ich kann, es so zu machen, und ruhig meines Weges zu gehen; denn daß es Musik giebt, wird mir am Ende Keiner abstreiten, und das ist die Hauptsache. Wie erfreuend es nun ist, Jemand zu finden, der denselben Zweck und dieselben Mittel sich wählt, und wie erquicklich jede neue Bestätigung davon, das möchte ich Ihnen eben sagen und weiß es nicht recht zu machen. Sie werden es sich denken, wie Sie sich denn überhaupt das Beste an diesem Briefe hinzudenken müssen, und somit leben Sie mir wohl, und lassen Sie bald und viel von sich hören. Bitte, sagen Sie unserm lieben BergerLudwig Berger, Mendelssohn's Klavierlehrer. meine besten Grüße; ich wollte ihm immer schreiben und bin nicht dazu gekommen; doch soll es in diesen Tagen geschehen. Entschuldigen Sie den langen trocknen Brief, es soll ein Nächstesmal schon besser werden, und nochmals leben Sie wohl.

Ihr

Felix Mendelssohn Bartholdy.

Rigikulm, den 30. August 1831.

Ich bin auf dem Rigi, weiter braucht' ich nichts zu sagen, denn Ihr kennt den Berg. Wenn es nur nicht Alles so unbegreiflich schön wäre! –

Heut früh ging ich von Luzern weg; alle Berge waren verhängt; die Wetterkundigen prophezeiten schlecht Wetter; da ich aber bis jetzt immer gefunden habe, daß das Gegentheil von dem eintraf, was die Kundigen sagten, so habe ich mir meine eigenen Symptome ausgesucht, und bisher damit eben so falsch prophezeit, wie die Anderen. Heut früh aber gefiel mir das Wetter nicht übel, und da ich doch nicht gerade hinaufgehen wollte, während Alles verhängt war, (denn durch Faulhorn wird man klug,) so schlich ich den ganzen Morgen am Fuß des Rigi umher, und guckte hinauf, ob es nicht klar werden wollte. Endlich um 12 Uhr, in Küßnacht, stand ich auf dem Scheidewege, rechts nach dem Rigi, links nach Immensee, entschloß mich den Rigi diesmal nicht zu sehen, nahm gerührt Abschied, ging durch die hohle Gasse nach dem Zuger See, am Wasser hin, auf einem allerliebsten Wege, nach Art, schielte aber immer noch gegen den Rigikulm hin, ob er nicht klar werden wollte. Und während ich in Art zu Mittag aß, wurde er klar; der Wind war sehr gut; die Wolken hoben sich von allen Seiten; ich entschloß mich, und ging hinauf. Aber es war keine Zeit zu verlieren, wenn ich den Sonnenuntergang sehen wollte; ich ging also tüchtigen Bergschritt, und war in 2 ¾ Stunden auf dem Kulm, am wohlbekannten Hause. Da sah ich oben gegen 40 Menschen stehen, mit aufgehobenen Händen, bewundernd, zeigend, in der lebhaftesten Bewegung. Ich lief hinauf; es gab da wieder ein neues wunderbares Schauspiel; in den Thälern war alles voll Nebel und Wolken, und darüber sahen hohe Schneegebirge, und die Gletscher mit den schwarzen Felsen, rein und klar hervor. Die Nebel zogen weiter, – verdeckten einen Theil; da kamen die Berner Gebirge, Jungfrau, Mönch, Finsteraarhorn heraus; dann der Titlis und die Unterwaldener; zuletzt stand die ganze Kette klar neben einander; nun fingen auch in den Thälern die Wolken zu zerreißen an; man sah die See'n, Luzern, Zug, und gegen Sonnenuntergang lagen nur noch dünne helle Nebelstreifen auf der Landschaft. Wenn man so aus den Bergen kommt, und dann nach dem Rigi sieht, – das ist, als käme am Ende der Oper die Ouvertüre, und andere Stücke wieder; alle die Stellen wo man so Himmlisches sah: die Wengernalp, die Wetterhörner, das Engelberger Thal sieht man hier noch einmal neben einander liegen, und kann Abschied nehmen. Ich dachte es könne nur das erstemal, durch die Überraschung, wenn man die Gletscher noch nicht kennt, so große Wirkung machen; aber sie ist fast noch größer am Ende. –

Schwyz, den 31. August.

Ich habe heut und gestern dankbar anerkannt, unter wie glücklichen Umgebungen ich diesen Theil der Welt das erste Mal habe kennen lernen, und wie es so viel dazu beigetragen hat, mir den Sinn dafür zu öffnen, oder zu schärfen, daß ich Euch damals in der höchsten Bewunderung sah, und alles Übrige, Alltägliche vergessend über diesen Wundern. Ich erinnerte mich heut oft Eurer Freude, und wie sie damals einen tiefen Eindruck auf mich machte. Dafür ist der Rigi aber auch ganz offenbar unserer Familie zugethan, und hat mir aus Anhänglichkeit heut wieder einen so herrlichen, reinen Sonnenaufgang bescheert, wie damals. Der abnehmende Mond, das lustige Alphorn, die lange dauernde Morgenröthe, die sich erst um die kalten, schattigen Schneeberge legte, die weißen Wölkchen über dem Zuger See, die Klarheit und Schärfe der Zacken, die sich in allen Richtungen gegen einander neigen, das Licht, das sich nach und nach auf den Höhen zeigte, die trippelnden, frierenden Leute in ihren Bettdecken, die Mönche aus Maria zum Schnee, – nichts hat gefehlt. Ich konnte mich nicht von dem Anblick trennen, und blieb noch sechs Stunden fortwährend auf der Spitze, und sah den Bergen zu. Ich dachte mir, wenn wir uns einmal wiedersehen, so müßte doch manches anders geworden sein, und wollte mir gern den Anblick so recht fest einprägen. Auch kamen ab und zu Leute, und man plauderte von den schweren, ängstlichen Zeiten, von Politik, und von den hellen Bergen drüben. So verstrich der Morgen; endlich um ½ 11 Uhr mußte ich fort. Es war die höchste Zeit, weil ich heut noch nach Einsiedeln wollte, über den Haken. Unterwegs aber auf dem steilen Wege nach Lowerz brach mir mein treuer Regenschirm, der mir zugleich als Bergstock diente, in viele Stücke entzwei; das hielt mich auf, so daß ich lieber hier geblieben bin, und morgen ganz frisch hinüber gehe.

Wallenstadt, den 2. September.

(Regen- und Sturmjahr.) Motto »von dem ersoffenen Kupferschmied. Und wer das neue Lied nicht kann, der fängt das alte von vorne an.« Da sitze ich wieder mitten in den Dünsten und Wolken, kann nicht vorwärts und nicht rückwärts, und wenn 's Glück gut ist, kann es wieder eine kleine Überschwemmung geben. Als ich über den See fuhr, prophezeiten die Schiffer vortreffliches Wetter; folglich fing es eine halbe Stunde darauf zu regnen an, und hört wohl so bald nicht auf; denn die Wolken hängen wieder so traurig schwer, wie man es nur im Gebirge kennt. Würde es in drei Tagen noch so arg, ich machte mir nichts draus; aber es wäre Schade, wenn die Schweiz mir zum Abschiede solch ein böses Gesicht nachschnitte. Eben komme ich aus der Kirche, wo ich drei Stunden lang, bis in die tiefe Dämmerung, Orgel gespielt habe. Ein alter, lahmer Mann trat die Balgen; sonst war kein Mensch in der Kirche. Das einzige Register, das brauchbar war, war eine sehr weiche dumpfe Flöte im Manual, und ein unbestimmter Subbaß, 16 Fuß im Pedal; damit habe ich denn die ganze Zeit phantasirt, und kam am Ende in eine Choralmelodie in E moll, ohne daß ich mich besinnen konnte, wo sie her sei. Ich konnte sie nicht los werden, und auf einmal fiel mir ein, daß es die Litanei war, deren Musik mir im Kopfe lag, weil mir die Worte im Herzen liegen; nun hatte ich ein weites Feld, und viel zu phantasiren. Zuletzt kam der schwindsüchtige Subbaß ganz allein

in E moll, tief unten, und dann kam die Flöte ganz oben wieder mit dem Choral in E moll, und so brummte die Orgel nach und nach aus, und ich mußte aufhören, weil es dunkel in der Kirche geworden war. Draußen regnete und stürmte es indessen ganz entsetzlich; von den prächtigen hohen Felsenmauern war keine Spur zu sehen; das trübste Wetter! Dann las ich noch trübe Zeitungen, – das ist Alles grau. – Sag' mal Fanny, kennst Du Auber's Komposition der Parisienne? Das halte ich für das Schlechteste, was er gemacht hat; vielleicht weil der Gegenstand, ein wirklich hoher war, aber auch sonst. – Für ein großes Volk in der gewaltigsten Aufregung ein kleines, ganz kaltes Stückchen zu machen, gemein und läppisch, das war nur Auber im Stande. Der Refrain empört mich, so oft ich daran denke; es ist, als ob Kinder mit einer Trommel spielen, und dazu singen, – nur etwas liederlicher. Die Worte taugen auch nichts; kleine Gegensätze und Pointen sind bei so etwas nicht angebracht. Aber die Musik mit ihrer Leere! Eine Marschmusik für Springer, und am Ende eine bloße, elende Copie der Marseillaise! Das ist es nicht, was für die Zeit gehört; oder weh uns wenn es das ist, was für die Zeit gehört, – wenn es eine bloße Copie der Marseiller Hymne sein mußte! Was in dieser frei, muthig, voll Schwung ist, das ist hier prahlerisch, kalt, – berechnet, künstlich gemacht. Die Marseillaise steht so weit über der Parisienne, wie Alles, was aus wahrer Begeisterung hervorgegangen ist, über dem steht, was für irgend etwas, und sei es selbst für Begeisterung, gemacht ist. Die wird nie Herz zum Herzen schaffen; weil es ihr nicht von Herzen geht. – Nebenbei finde ich übrigens nirgends zwischen Musikern und Dichtern solche frappante Ähnlichkeit, wie zwischen Auber und Clauren. Auber übersetzt treu, und Note für Note, was der Andere Wort für Wort sagt: die Großthuerei, die infame Sinnlichkeit, die Gelehrsamkeit, die Leckerbißchen, das Coquettiren mit fremder Volksthümlichkeit. Aber wie wollt Ihr Clauren aus der Literaturgeschichte streichen? Und thut es irgend einen Schaden, daß er darin steht? Und lest Ihr darum etwas Gutes weniger gern? Ein junger Dichter müßte nicht weit her sein, wenn er das Zeug nicht von Herzen verachtete und haßte; aber daß die Leute ihn gern mögen, ist doch einmal wahr; also wird es auch schon recht sein; es ist nur ein Verlust für die Leute. Schreibe mir doch Deine Meinung über die Parisienne. Ich singe sie mir im Gehn zuweilen aus Spaß vor; – man marschirt dann gleich wie ein Chorist im Zuge.

Sargans, den 3. September, Mittags.

Trostloses Wetter. Es hat wieder die ganze Nacht und den Morgen geregnet, ist dabei schneidend kalt wie im Winter; auf den nächsten Hügeln liegt schon tiefer Schnee. In Appenzell ist wieder eine furchtbare Überschwemmung gewesen, die den größten Schaden angerichtet, und alle Straßen verwüstet hat; am Züricher See sind Wallfahrten und Prozessionen in Menge wegen des Wetters. Ich habe heute früh herfahren müssen, weil die Wege ganz voll Schlamm und Wasser stehen, und werde nun bis morgen hier bleiben, da in aller Frühe die Diligence hier durchkommt, mit der ich dann das Rheinthal hinauf bis Altstetten zu fahren denke. Wahrscheinlich bin ich morgen Abend schon an oder über der Grenze der Schweiz, denn die Lustreise ist nun beendigt, der Herbst ist da, und ich brauche auch nicht zu klagen, wenn ich ein Paar langweilige Tage habe, nach so viel unvergeßlich schönen. Im Gegentheil ist mir es fast lieb; zu thun giebt es doch immer genug, selbst in Sargans, einem Nest, und selbst an einem Sündfluthtage, wie heut, denn zum Glück fehlt hier nirgends eine Orgel. Sie sind zwar klein, – die untere Octave im Manual und Pedal gebrochen, oder wie ich es nenne, verkrüppelt; aber es sind doch Orgeln, das ist mir schon genug. – Heut habe ich den ganzen Morgen gespielt, und angefangen zu studiren, weil es eigentlich eine Schande ist, daß ich die Hauptsachen von Seb. Bach nicht spielen kann. In München will ich, wenn es angeht, jeden Tag eine Stunde üben, denn ich habe heut, nach ein Paar Stunden, schon Fortschritte mit den Füßen gemacht ( nota bene im Sitzen). Rietz hatte mir nämlich erzählt, daß ihm Schneider in Dresden die D dur-Fuge aus dem wohltemperirten Clavier

auf der Orgel, mit dem Pedal die Bässe, vorgespielt habe; das war mir bisher so fabelhaft vorgekommen, daß ich es nie recht begriffen hatte. Heut Morgen fiel es mir auf der Orgel wieder ein; da machte ich mich ungesäumt daran, und bin wenigstens so weit gekommen, zu sehen, daß es gar nicht unmöglich ist, und daß ich's lernen werde. Das Thema ging schon ziemlich gut; und so habe ich auch die Stellen aus der D dur-Fuge für Orgel, aus der F dur-Toccata, und der G moll-Fuge, die ich auswendig wußte, geübt. Wenn ich in München eine ordentliche, nicht gebrochene Orgel finde, werde ich es lernen, und freue mich kindisch darauf, die Sachen herunter zu orgeln. Die F dur-Toccata mit der Modulation am Schluß klingt, als sollte die Kirche zusammen stürzen. Das war ein furchtbarer Cantor! Außer dem Orgelspielen habe ich auch noch manches in meinem neuen Zeichenbuch auszuführen (eins ist in Engelberg wieder fertig vollgezeichnet worden). Dann muß ich essen, wie 600 Streiter, – nach dem Essen wieder Orgel üben, und so vergeht der Sarganser Regentag. Es scheint schön zu liegen, mit dem Schloß auf dem Hügel; aber man darf keinen Fuß aus der Thür setzen, – Abends. Gestern um diese Zeit hatte ich noch Fußreiseprojecte, und wollte wenigstens durch das ganze Appenzell; da war es mir sonderbar, als ich eben erfuhr, daß es mit dem Bergreisen für dies Jahr wahrscheinlich vorbei wäre. Alle Höhen sind dick beschneit; denn wie es hier im Thale seit 36 Stunden regnet, so schneit es oben; die Heerden müssen von den Alpen herunter, wo sie noch einen Monat hätten bleiben sollen, sodaß an Fußwege natürlich nicht mehr zu denken ist. Gestern war ich also noch darin, und heut ist es für das nächste halbe Jahr unmöglich. Die Fußreise ist vollendet, und war wunderschön; ich werde sie nie vergessen. Nun wollen wir einmal wieder tüchtig Musik machen. Zeit ist's dazu. – Ich habe eben noch bis zur Dämmerung Orgel geübt, und trampelte wüthend auf dem Pedal herum, als wir auf einmal bemerkten, daß das tiefe Cis auf dem Subbaß ganz sanft, aber unaufhörlich mitsauste. Alles Drücken, Rütteln, Stoßen der Taste half nichts; wir mußten in die Orgel hinein klettern, unter den dicken Pfeiffen herum; das Cis sauste immer sanft fort; der Fehler lag in der Windlade; der Organist war in großer Verlegenheit, weil morgen ein Festtag ist; da mußte ich am Ende mein Schnupftuch in die Pfeiffe stecken, und da gab es kein Sausen, aber auch kein Cis mehr. Einerlei, ich spielte doch fortwährend

es geht schon ziemlich. Nun zeichne ich noch den Rhonegletscher fertig, und dann gehört der Tag mir, d. h. ich gehe schlafen. Auf die nächste Seite werde ich nun schreiben, wo ich morgen Abend sein werde; heut weiß ich es aber noch nicht. Gute Nacht; es schlägt Acht in F moll, und regnet, und stürmt in Fis moll, oder Gis moll, in allen möglichen Kreuztonarten.

es geht schon ziemlich. Nun zeichne ich noch den Rhonegletscher fertig, und dann gehört der Tag mir, d. h. ich gehe schlafen. Auf die nächste Seite werde ich nun schreiben, wo ich morgen Abend sein werde; heut weiß ich es aber noch nicht. Gute Nacht; es schlägt Acht in F moll, und regnet, und stürmt in Fis moll, oder Gis moll, in allen möglichen Kreuztonarten.

St. Gallen, den 4.ten

Motto: Vous pensez que je suis l'Abbé de St. Gall (Citoyen). Denn so behaglich fühle ich mich jetzt hier nach überstandenem Sturm und Unwetter. Die vier Stunden über die Berge von Altstetten hierher waren ein förmlicher Kampf gegen das Wetter. Wenn ich sage, daß ich was Ähnliches weder erlebt, noch für möglich gehalten habe, so will es noch nichts sagen; aber den ältesten Leuten des Cantons geht's ebenso. – Eine große Fabrik ist zertrümmert, und mehrere Leute umgekommen. Wie ich heute nun noch einmal zu Fuß gehen mußte, und wie ich quer durch Appenzell hierher gelangt bin, aussehend wie Egypten nach den sieben Plagen, das erzähle ich Euch morgen, aus dem letzten Schweizerort; denn jetzt läutet es zum Essen, und da will ich äbtlich tafeln.

Lindau, den 5. September.

Mir gegenüber liegt die Schweiz mit ihren dunkelblauen Bergen, mit der Fußreise, den Stürmen, den geliebten Höhen und Thälern; hier ist wieder das Ende eines großen Theils der Reise, und des Tagebuchs ohnehin. – Heut Mittag fuhr ich in einer Fähre über den wilden grauen Rhein, oberhalb Rheineck, und nun bin ich schon in Baiern. Die projectirte Fußreise durch's Baiersche Gebirge ist natürlich aufgegeben; es wäre Tollheit dies Jahr noch etwas der Art zu unternehmen. Vier Tage lang hat es unaufhörlich, nur mehr oder weniger heftig, geregnet, es war als ob der liebe Gott verdrießlich sei. – Ich kam heut durch weite Obstgärten, die nicht unter Wasser, sondern unter Schlamm und Lehm standen; alles sieht kläglich und niederschlagend aus; verzeiht mir darum auch den litaneischen Ton der vorigen Seite; ich habe nie in der Landschaft etwas Traurigeres gesehen, als die grünen bewachsenen Hügel voller Schnee, während unten die Fruchtbäume mit den reifen Früchten im Wasser standen, und sich abspiegelten. Dieser schmutzige dünne Schnee, wie er sich auf die Tannenwälder und die Wiesen gelagert hatte, sah aus, wie die leibhaftige Verwüstung, und da ein Sarganser Bürger erzählte, daß 1811 das ganze Städtchen abgebrannt, und jetzt mit Mühe wieder erneuert sei, daß sie hauptsächlich vom Weinbau lebten, der dies Jahr durchaus verhagelt sei, und daß nun sogar die Alpen für diesmal nicht mehr zu brauchen seien, da muß man wohl ernsthaft werden, und über dies Jahr nachdenken. Nun ist's aber sonderbar: muß ich in solchem Wetter zu Fuß gehen, und recht ordentlich davon ausstehen, so macht es mich nicht verstimmt, sondern im Gegentheil, ich freue mich immer, daß es mir nichts anhaben kann. Als ich gestern mit der Post in einer wahren Dezemberkälte in Altstetten ankam, fand es sich, daß keine Fahrstraße nach Trogen war, wohin ich am letzten schönen Tage unglücklicherweise meinen Mantel und Bündel geschickt hatte. Haben mußte ich es den Abend, denn die Kälte war grimmig; also besann ich mich nicht lange, stieg noch einmal, zum letztenmale, über die Berge, und kam in den Canton Appenzell. Wie da in den Wäldern und Hügeln und Wiesen die Stege aussehen, ist unbeschreiblich; einen Führer hatte ich nicht finden können, weil gerade Sonntag und Kirche war; auf dem ganzen Wege begegnete mir kein Mensch; sie waren alle in die Häuser gekrochen, und so trabte ich denn ganz allein auf Trogen los. Wenn man da etwa durch einen Wald kommt, bei solchem Wetter, und bei solchen Wegen, da glaubt Ihr gar nicht welch wunderliches Gefühl von Unabhängigkeit man hat. Noch dazu kann ich jetzt das Schweizer Krähen und Jodeln perfect; so schrie ich denn frisch, und sang mir mehrere Jodelcompositionen vor, und kam sehr übermüthig nach Trogen. Da waren die Leute grob und ungezogen im Wirthshaus, und so sagte ich höflich: laßt Euch hängen, ich geh' weiter, und nahm die Karte heraus, und fand, daß St. Gallen der nächste ordentliche Ort war, und noch dazu der einzige praktikable Weg. Nun wollte aber kein Mensch mitgehen in dem furchtbaren Wetter; da wollte ich es selbst tragen, und schimpfte auf alle Schweizer Biederkeit. Gleich kam aber das Gegenstück, wie es denn oft zu gehen pflegt. Den Boten nämlich, von dem ich meine Sachen abholen mußte, traf ich in seinem wundernetten, neugezimmerten Hause, und da war die wirtliche, rechte Schweizerwirthschaft, wie man sie sich denken soll. Er saß mit seiner ganzen Familie um den Tisch; das ganze Haus so reinlich, und warm; die Stube geheizt; der alte Bote kam mir entgegen, und gab mir die Hand, nöthigte mich zum Sitzen, schickte im ganzen Ort nach einem Träger, oder Wagen für mich herum, und da keiner fahren und gehen wollte, gab er mir endlich seinen Sohn mit. Um mein Bündel zwei Stunden weit zu tragen, ließ er sich zwei Batzen bezahlen; ein wunderschönes, blondes Töchterlein saß am Tisch und arbeitete, – die alte Mutter las in einem dicken Buch; der Bote selbst in den neuesten Zeitungen – es war prächtig. Als ich fortging war es, als wollte das Wetter sagen: »wenn Du trotzen willst, kann ich's auch,« denn es fing mit verdoppeltem Grimm zu wüthen an. Es war zuweilen, als packe eine Faust den Regenschirm, und schüttle ihn, und drücke ihn zusammen; mit den steifen Fingern konnte ich ihn kaum festhalten; die Wege waren entsetzlich glatt, so daß mein Führer vor mir der Länge nach in den Schlamm fiel; – das that alles nichts; wir fluchten und jodelten von Herzen, kamen endlich beim Nonnenkloster vorbei, sangen ihnen ein Ständchen, und gelangten nach St. Gallen. – Da war es denn überstanden, und gestern fuhr ich von dort hierher, fand Abends eine wundervolle Orgel, wo ich »Schmücke dich o liebe Seele« spielen konnte nach Herzenslust. Heute geht es auf Memmingen, morgen auf Augsburg, übermorgen so Gott will nach München, und so bin ich in der Schweiz gewesen. Es hat Euch vielleicht gelangweilt, wenn ich Euch alle unbedeutenden Kleinigkeiten schrieb; – aber die Zeit ist so böse; da brauchen wir es nicht zu sein, und wenn ich Euch mein Tagebuch schickte, so war es blos um Euch zu sagen, wie ich überall, wo es mir wohl ist, wo ich Freude habe, Euer gedenken muß, und bei Euch bin. – Der schmutzige, nasse Fußreisende nimmt Abschied, und will als Städter, mit Visitenkarten, reiner Wäsche, und einem Frack, wieder schreiben. Lebt wohl.

München, den 6. October

Münchener Bürgerbrief.

Das ist ein prächtiges Gefühl, wenn man des Morgens aufwacht und ein großes Stück Allegro zu instrumentiren hat, mit mannigfaltigen Hoboen und Trompeten, und draußen dazu das heiterste Wetter, das einen frischen weiten Spaziergang Nachmittags verspricht. So habe ich es nun schon eine Woche lang gehabt; der freundliche Eindruck den mir München das erstemal machte, ist diesmal noch sehr erhöht. Ich wüßte kaum einen andren Ort, wo mir so behaglich und bürgerlich zu Muthe wäre, wie hier. Vornehmlich aber ist es gar zu angenehm, unter lauter heitern Gesichtern zu leben, selbst eins mit zu machen, und alle Menschen auf der Straße zu kennen. Nun habe ich mein Concert vor mir, das die Hände voll zu thun giebt: meine Bekannten, die mich jeden Augenblick im Arbeiten stören; das schöne Wetter, das Einen zum Ausgehen verlockt; die Copisten, die Einen wieder zum Zuhausebleiben nöthigen, – das Alles macht das angenehmste, bewegteste Leben. Mein Concert hat müssen verschoben werden, des Octoberfestes wegen, das nächsten Sonntag anfängt, und die ganze nächste Woche dauert. Es ist da jeden Abend Theater und Ball, an kein Orchester und keinen Saal zu denken. Am Montag den 17ten Abends um ½ 7 denkt aber an mich; da geht es los mit 30 Geigen und doppelten Blaseinstrumenten. Die C moll-Symphonie macht den Anfang des ersten, und der Sommernachtstraum den des zweiten Theils. Der erste schließt mit meinem neuen G moll-Concert, und zum Schluß des zweiten muß ich leider phantasiren. Das thue ich, glaubt mir, nicht gerne, aber die Leute bestehen darauf. Bärmann hat sich entschlossen wieder zu spielen; Breiting, die Vial, Loehle, Bayer und Pellegrini heißen die Sänger, die ein Ensemblestück ausführen; Schauplatz im großen Odeonsaal, zum Besten der Münchener Armenpflegschaft; der Magistrat fordert das Orchester, und der Bürgermeister die Sänger einzeln auf. Jeden Morgen habe ich nun dafür zu schreiben, zu corrigiren, zu instrumentiren; so wird es 1 Uhr; da gehe ich nach der Kaufingergasse, in Scheidels Kaffehaus, wo ich alle Gesichter schon auswendig kenne, und die Leute jeden Tag in derselben Stellung finde: Zwei Schach spielend, Drei zusehend, Fünf Zeitung lesend, Sechs zu Mittag essend, und ich bin der Siebente. Nach Tische kommt dann gewöhnlich Bärmann, holt mich ab, und wir machen Concert-Besorgungen miteinander, oder gehn spazieren zu einem Bier und Käse; dann geht es wieder nach Hause, und wird gearbeitet. Abends habe ich diesmal zwar durchaus alle Gesellschaften abgelehnt, habe aber doch so viel angenehme Häuser, wo ich uneingeladen hinkomme, daß ich selten bis nach Acht in meiner parterre-Stube Licht habe. Ich wohne nämlich sehr ebener Erde, in einem Zimmer, das sonst ein Laden war, so daß ich mit einem Schritt mitten auf der Straße bin, wenn ich die Fensterladen vor der Glasthüre aufriegle. Wer gerade vorbeikommt, guckt in's Fenster herein, und sagt guten Morgen. Neben mir wohnt ein Grieche, der Clavier lernt, der ist gräßlich; aber die Wirthstochter, die sehr schlank ist, und ein silbernes Riegelhäubehen trägt, ist desto hübscher. Jede Woche dreimal, Nachmittags um 4 Uhr, ist Musik bei mir. Da kommen nämlich Bärmann, Breiting, Staudacher, der junge Poißl u. m. a. zu mir, und machen einen musikalischen Pickenik. Ich lerne dabei die Opern kennen, die ich bisher unverzeihlicherweise weder gehört noch gesehen habe, wie Lodoiska, Faniska, Medea; auch Preciosa, Abu Hassan; – die Partituren leiht uns das Theater. Am Mittwoch Abend aber, da hatten wir einen großen Witz. Es waren mehrere Wetten verloren worden, die von uns allen mitgenossen werden sollten, und von Vorschlag zu Vorschlag kamen wir endlich dahin, eine musikalische Soirée auf meinem Zimmer zu geben, und alle Honoratioren dazu einzuladen. So wurde es eine Liste von gegen 30 Personen; diverse kamen noch uneingeladen, und ließen sich vorstellen. An Platz fehlte es sehr; wir wollten erst einige Leute aufs Bett placiren, indessen gingen viele geduldige Schafe in mein kleines Zimmer hinein; das Ding war unglaublich animirt und gelungen. Auch E.. war da, – süß wie nie, schmelzend vor Wonne, Dichterglut und grauen Strümpfen, kurz, unnachahmlich langweilig. – Erst spielte ich mein altes H moll-Quartett; dann sang Breiting Adelaide; dann spielte Herr S. Violinvariationen (blamirte sich aber sehr); dann spielte Bärmann das erste Quartett von Beethoven ( F dur), das er für zwei Clarinetten, Bassethorn und Fagott arrangirt hatte; dann kam eine Arie aus Euryanthe, die wüthend da capo gerufen wurde, und zum Schluß mußte ich phantasiren, – wollte nicht, – sie machten aber solch furchtbares Gebrüll, daß ich nolens heran mußte, obwohl ich Nichts im Kopf hatte, als Weingläser, Stühle, kalten Braten und Schinken. Nebenan bei meinen Wirthsleuten saßen die Damen Cornelius um zuzuhören; im ersten Stock machten Schauroths eine Visite aus demselben Grunde, und auch auf der Straße und auf dem Flur standen Leute; dazu die Hitze im gedrängten Zimmer, der rasende Lärm, die bunte Gesellschaft durcheinander, und wie es nun endlich zum Butterbrodt und Trinken kam, da wurde es erst sehr toll; alle möglichen Brüderschaften wurden getrunken, und Gesundheiten ausgebracht; die Respektspersonen saßen mitten im Schwarm, und ließen sich's wohl sein, mit ihren ernsthaften Gesichtern; wir gingen erst um ½ 2 nach Mitternacht auseinander. Den folgenden Abend kam das wahre Gegenstück; da mußte ich vor der Königin und dem Hofe spielen. Da war alles sittsam und geschniegelt und glatt; mit jedem Ellbogen stieß man an eine Excellenz; die schönsten, schmeichelhaftesten Redensarten flogen im Zimmer umher, und ich, der roturier, mitten darunter, mit meinem bürgerlichen Herzen, und meinem Katzenjammer! Ich biß mich aber heraus, so gut ich konnte, mußte am Ende auf Königliche Themas phantasiren, und wurde gewaltig gepriesen. Am meisten gefiel es mir, daß die Königin nach der Phantasie mir sagte: das wäre ja sonderbar, ich risse Einen ordentlich mit fort, und man könnte bei der Musik ja an nichts anderes denken; worauf ich um Entschuldigung bat, wegen des Fortreißens.

Seht Ihr, so geht mein Münchener Tag hin. Noch habe ich vergessen, daß ich jeden Tag um 12 Uhr der kleinen L.. eine Stunde im doppelten Contrapunkt, vierstimmigen Satz, und dergl. gebe, wobei ich mir wieder recht vergegenwärtige, wie confus und dumm die meisten Lehrer und Bücher darüber sprechen, und wie klar das ganze Ding ist, wenn man es klar darstellt.

Sie ist mir eine der liebsten Erscheinungen, die ich je gesehn. Denkt Euch ein zartes, kleines, blasses Mädchen, mit edeln, aber nicht schönen Zügen, so interessant und seltsam, daß schwer von ihr wegzusehen ist, und all' ihre Bewegungen und jedes Wort voll Genialität. Die hat nun die Gabe Lieder zu componiren, und sie zu singen, wie ich nie etwas gehört habe; es ist die vollkommenste musikalische Freude, die mir bis jetzt wohl zu Theil geworden ist. Wenn sie sich an das Clavier setzt, und solch ein Lied anfängt, so klingen die Töne anders, – die ganze Musik ist so sonderbar hin und her bewegt, und in jeder Note das tiefste, feinste Gefühl. Wenn sie dann mit ihrer zarten Stimme den ersten Ton singt, da wird es jedem Menschen still und nachdenklich zu Muthe, und jeder auf seine Weise durch und durch ergriffen. Könntet Ihr nur die Stimme hören! So unschuldig, und unbewußt schön, und so aus der innersten Seele heraus, und doch so sehr ruhig! Voriges Jahr waren alle die Anlagen wohl schon da; sie hatte kein Lied geschrieben, worin nicht irgend ein sonnenklarer Zug von Talent war, und da trommelten M. – und ich zuerst Lärmen in der Stadt unter den Musikern; es wollte uns aber keiner so recht glauben. Seitdem aber hat sie den merkwürdigsten Fortschritt gemacht. Wen die jetzigen Lieder nicht packen, der fühlt überhaupt gar nichts, und so ist es nun gar leider Mode geworden, das kleine Mädchen um Lieder zu bitten, ihr die Lichter vom Clavier fortzunehmen, um sich an ihrer Melancholie in Gesellschaft zu freuen. Das bildet einen bösen Contrast, und mehreremals, wenn ich nach ihr auch etwas spielen sollte, war ich es nicht im Stande, und ließ die Leute ablaufen. Denn es ist möglich, daß sie von all dem Gerede noch verdorben werden kann, weil Niemand neben ihr steht, der sie verstehn oder leiten könnte, und weil sie selbst sonderbarer Weise noch ganz ohne musikalische Bildung ist, weniges kennt, kaum gute Musik von schlechter unterscheiden kann, und eigentlich, außer ihren eigenen Sachen, Alles wunderbar schön findet. Käme sie zu einer Art Zufriedenheit mit sich selbst, so wäre es gleich vorbei. Ich habe nun das Meinige gethan, und die Eltern und sie selbst auf's eindringlichste gebeten, die Gesellschaften zu vermeiden, und so etwas Göttliches nicht vergeh'n zu lassen. Der Himmel gebe nur, daß es helfen möge. Vielleicht schicke ich Euch, Ihr Schwestern, bald einige ihrer Lieder, die sie mir aus Dankbarkeit abgeschrieben hat, weil ich sie lehre, was sie eigentlich schon von Natur weiß, und sie ein wenig zur guten und ernsthaften Musik angehalten habe.

Auch spiele ich täglich eine Stunde Orgel, kann aber leider nicht üben, wie ich wollte, weil das Pedal um fünf hohe Töne zu kurz ist, so daß man keine Seb. Bach'sche Passage darauf machen kann. Aber es sind wunderschöne Register darin, mit denen man Choräle figuriren kann; da erbaue ich mich denn am himmlischen strömenden Ton des Instruments; namentlich, Fanny, habe ich hier die Register gefunden, mit denen man Seb. Bach's »Schmücke dich, o liebe Seele« spielen muß. Es ist, als wären sie dazu gemacht, und klingt so rührend, daß es mich allemal wieder durchschauert, wenn ich es anfange. Zu den gehenden Stimmen habe ich eine Flöte 8 Fuß, und eine ganz sanfte 4 Fuß, die nun immer über dem Choral schwebt, – Du kennst das schon von Berlin her. Aber zum Choral ist ein Clavier da, das lauter Zungenregister hat, und da nehme ich denn eine sanfte Hoboe, ein Clairon, sehr leise, 4 Fuß, und eine Viola. Das zieht den Choral so still und durchdringend, als wären es ferne Menschenstimmen, die ihn aus Herzensgrund singen.

Sonntag, Montag und Dienstag, wenn Ihr diesen Brief empfangen habt, bin ich auf der Theresienwiese mit 80 000 andern Leuten zusammen; denkt da an mich, und lebt mir wohl, und bleibt so.