|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Rom, den 17. Januar 1831.

Wir haben seit einer Woche das mildeste, herrlichste Frühlingswetter; die jungen Mädchen tragen Veilchen und Anemonensträuße, die sie sich Morgens in der Villa Pamfili selbst gepflückt haben; die Straße und der Platz wimmeln von buntgekleideten Spaziergängern; das Ave Maria ist schon um 20 Minuten vorgerückt, – wo ist aber der Winter geblieben? Das hat mich in den vorigen Tagen wieder an die Arbeit erinnert, an die ich mich nun ernstlich machen will, da mich wirklich das lustige Gesellschaftsleben der vorigen Wochen etwas herausgerissen hatte. Denn obwohl ich mit der Einrichtung von Salomon, und mit meinem Weihnachtsliede, das aus fünf Nummern besteht, schon fast fertig bin, so habe ich doch noch namentlich die beiden Symphonien, die sich mir immer lebendiger gestalten, und die ich gar zu gern hier beendigen möchte. Hoffentlich werde ich dazu auch in der Fastenzeit, wo die Gesellschaften aufhören (ich meine besonders die Bälle), wo der Frühling anfängt, Zeit und Lust genug haben, und dann ist doch wieder ein ziemlicher Vorrath von neuen Sachen da. An eine Aufführung hier ist nicht zu denken. Die Orchester sind schlechter, als man es glauben sollte; es fehlt recht eigentlich an Musikern, und an rechtem Sinn. Die Paar Geiger greifen jeder auf seine Art, setzen jeder verschieden ein und an; die Blasinstrumente stimmen zu hoch, oder tief; verzieren ihre Mittelstimmen, wie wir auf den Höfen zu hören gewohnt sind, und kaum so gut; das Ganze bildet eine wahre Katzenmusik, und das sind Compositionen, die sie kennen. Es ist also die Frage, ob einer das von Grund aus reformiren, andere Leute in's Orchester bringen, die Musiker den Takt lehren, sie von vorne an bilden wolle und könne, und dann ist's kein Zweifel, daß die Leute auch Vergnügen daran haben würden. So lange das aber nicht geschieht, wird es nicht besser, und es ist Allen so gleichgültig, daß keine Aussicht dazu da ist. Ich habe ein Flötensolo gehört, wo die Flöte weit über einen Viertelton zu hoch stand; es machte mir Zahnschmerzen, aber keiner bemerkte es, und als am Ende ein Triller kam, so applaudirten sie mechanisch. Und wäre es im Gesang nur eigentlich besser! Die großen Sänger haben das Land verlassen; Lablache, David, die Lalande, Pisaroni u. s. f. singen in Paris, und nun copiren die kleinen ihre hohen Momente, und machen eine unausstehliche Karikatur daraus. Wir mögen etwas Falsches, oder Unmögliches durchsetzen wollen, – etwas anderes ist und bleibt es, und wie mir ein Cicisbeo in alle Ewigkeit etwas Gemeines und Niedriges sein wird, so auch die Italienische Musik. Ich mag zu schwerfällig sein, um beide zu verstehen; es ist mir aber nicht darum zu thun, und als neulich in der Filarmonica, nach allem Pacini und Bellini, der Cavaliere Ricci mich bat, ihm Non più andrai zu begleiten, und als die ersten Noten anfingen, und so innerlichst verschieden, und himmelweit entfernt von allem Anderen waren, da wurde mir die Sache klar, und es wird sich nicht ausgleichen, so lange es hier blauen Himmel, und solch lieblichen Winter giebt, wie diesen. Können die Schweizer doch auch keine schönen Landschaften machen, eben weil sie sie den ganzen Tag vor Augen haben. »Les Allemands traitent la musique comme une affaire d'état« sagt Spontini, und das Omen nehme ich an. Neulich sprachen mehrere Musiker hier von ihren Componisten, und ich hörte still zu. Da citirte einer auch den ****, aber die andern fielen in die Rede, und sagten, der sei nicht für einen Italiener zu rechnen, denn die deutsche Schule klebe ihm immerfort an, und er habe sie nie recht los werden können; daher sei er auch niemals einheimisch in Italien gewesen. Wir Deutschen sagen nun das Umgekehrte von ihm, und es muß fatal sein, sich so entre deux ohne Vaterland zu finden. Was mich betrifft, so bleibe ich bei der Fahne; die ist ehrenvoll genug.

Vorgestern Abend wurde ein Theater, das Torlonia unternommen und eingerichtet hat, mit einer neuen Oper von Pacini eröffnet. Das Gedränge war groß; in allen Logen die schönsten, geputzten Leute; der junge Torlonia erschien in der Loge am Proscenium, und wurde, sammt seiner alten Herzogin Mutter, sehr applaudirt. Man rief: Bravo Torlonia, grazie, grazie. Ihm gegenüber Jerome mit seinem Hofstaat, und vielen Orden; in der Nebenloge eine Gräfin Samoilow u. s. w. Über dem Orchester ist ein Bild der Zeit, die mit ihrem Finger auf ein Zifferblatt deutet, welches langsam von der Stelle rückt, und Einen melancholisch machen könnte. Nun erschien Pacini am Clavier und wurde empfangen. Eine Ouvertüre hatte er nicht gemacht; die Oper begann mit einem Chor, zu welchem ein gestimmter Ambos im Takt geschlagen wurde. Der Corsar erschien, sang seine Arie, und wurde applaudirt, worauf der Corsar oben, und der Maestro unten, sich verneigten (der Seeräuber singt übrigens Contra-Alt, und heißt Mde. Mariani). Dann kamen noch viele Stücke, und die Sache wurde langweilig. Das fand das Publikum auch, und als Pacini's großes Final anfing, stand das Parterre auf, fing an sich laut zu unterhalten, zu lachen, und drehte der Bühne den Rücken zu. Mde. Samoilow fiel in ihrer Loge in Ohnmacht, und mußte herausgetragen werden. Pacini entwischte vom Clavier, und der Vorhang fiel am Ende des Akts unter vielem Tumult. – Nun kam das große Ballet barba-bleu, dann der letzte Akt der Oper. Da sie einmal im Zuge waren, pfiffen sie das ganze Ballet von vornherein aus, und begleiteten den zweiten Akt der Oper ebenfalls mit Zischen und Gelächter. Am Schluß wurde Torlonia gerufen, der aber nicht kam. Das ist die trockene Erzählung einer ersten Vorstellung, und Theatereröffnung in Rom. Ich hatte es mir wer weiß wie lustig gedacht, und kam verstimmt heraus. Hätte die Musik Furore gemacht, so hätte mich's geärgert, denn sie ist unter aller Kritik jämmerlich. Aber daß sie nun ihrem Liebling Pacini, den sie auf dem Kapitol kränzen wollten, auf einmal den Rücken drehn, die Melodien nachäffen, und sie karikirt nachsingen, das ärgert mich auch wieder, und es beweist, wie tief ein solcher Musiker in der allgemeinen Meinung steht. Ein anderes Mal tragen sie ihn auf den Schultern nach Hause, – das ist kein Ersatz. Sie würden es in Frankreich mit Boteldieu nicht so machen, – abgesehn vom Kunstsinn, blos aus Anstandsgefühl. Aber genug davon; es ist verdrießlich. Warum soll auch Italien heut zu Tage mit Gewalt ein Land der Kunst sein, während es das Land der Natur ist, und dadurch Alles beglückt! Die Spaziergänge des Monte Pincio habe ich Euch beschrieben. Sie dauern täglich noch fort. Neulich war ich mit Vollards auf Ponte Nomentano. Das ist eine einsame, verfallene Brücke in der weitlinigen, grünen Campagna. Manche Ruinen aus den Römerzeiten, manche Wartthürme aus dem Mittelalter stehen da auf den langen Wiesenreihen umher. Am Horizont erheben sich dann alle die Berge, jetzt theils mit glänzendem Schnee bedeckt, von den Wolkenschatten in ihrer Farbe und Gestalt phantastisch verändert, und die himmlisch luftige Erscheinung des Albanergebirges, das wie ein Chamäleon sich während des Blickes verwandelt, – wo man auf Meilenweite die kleinen weißen Capellchen auf dem dunkelschwarzen Berggrunde schimmern sieht, bis zum Passionistenkloster auf dem Gipfel; und wo man verfolgen kann, wie dort der Weg sich durch Gebüsch windet, dort der Berg zum Albaner-See abfällt, dort eine Eremitenwohnung aus den Bäumen hervor guckt; – es ist so weit, wie Potsdam von Berlin, sage ich als guter Berliner, aber es ist wie ein sehr liebliches Traumbild, sage ich im Ernst. Da steckt die Musik darin; da tönt's und klingt's von allen Seiten, nicht in den leeren, abgeschmackten Schauspielhäusern. Nun gingen wir so hin und her, und jagten uns auf der Campagna, und kletterten über die Gehege; und nach Sonnenuntergang fuhren wir nach Hause; da fühlt man sich so ermüdet, und so mit sich selbst zufrieden und wohl, als hätte man sehr viel gethan. Und das hat man denn auch, wenn man es recht empfunden hat! Ich habe mich wieder sehr an's Zeichnen gemacht, und fange sogar an zu tuschen, weil ich mir gern einmal so ein Paar Farbenspiele möchte zurückrufen können, und man auch immer besser sieht, je mehr man geübt ist. Eine große, sehr große Freude, die ich neulich hatte, muß ich Dir, liebe Mutter erzählen, weil Du Dich mitfreuen wirst. Ich war vorgestern zum erstenmale in kleinerer Gesellschaft bei Horace Vernet, und mußte da spielen. Nun hatte er mir vorher erzählt, wie Don Juan seine einzige, wahre Lieblingsmusik sei, namentlich das Duell, und der Comthur am Ende; und wie mir das nun in seine Seele hinein sehr gefiel, so gerieth ich, indem ich zum Concertstück von Weber präludiren wollte, unvermerkt tiefer in's Phantasiren, – dachte, ich würde ihm einen Gefallen thun, wenn ich auf diese Themas käme, und arbeitete sie ein Weilchen wild durch. Es machte ihm eine Freude, wie ich nicht bald Jemand von meiner Musik erfreut gesehen habe, und wir wurden gleich genauer bekannt mit einander. Nachher kam er auf einmal, und sagte mir in's Ohr, wir müßten einen Tausch machen, – er könne auch improvisiren. Und als ich, wie natürlich, sehr neugierig war, so meinte er, das sei ein Geheimniß. Er ist aber wie ein kleines Kind, und hielt es nicht eine Viertelstunde aus. Da kam er wieder, und nahm mich in die andere Stube, und fragte, ob ich Zeit zu verlieren hätte: er habe eine Leinwand ganz fertig aufgespannt und bereitet, da wolle er mein Bild darauf malen, und das solle ich zum Andenken an heute behalten, zusammen rollen, und an Euch schicken, oder mitnehmen, wie ich wollte. Er müsse sich zwar zusammen nehmen mit seiner Improvisation, aber er wolle es schon machen. Ich sagte sehr ja, und kann Euch nicht beschreiben, was für ein Vergnügen mir es machte, daß er wirklich so viel Freude und Lust an meinem Spiel gehabt hatte. Es war überhaupt ein vergnügter Abend. Als ich den Hügel hinaufkam war alles so ruhig, still, und in der großen dunklen VillaVernet wohnte in der Villa Medici. nur ein Fenster hell erleuchtet; und da klang Musik in einzelnen Accorden herunter, und der Klang nahm sich in der dunklen Nacht, an der Fontaine, gar zu süß aus. Im Vorzimmer exercirten zwei junge Akademiker; ein dritter machte den Lieutenant, und kommandirte tüchtig. In der andern Stube saß mein Freund Montfort, der den musikalischen Preis im Conservatorium gewonnen hat, am Clavier, und die andern standen umher, und sangen einen Chor. Es ging aber sehr schlecht. Sie forderten noch einen auf, und da der sagte, er könne nicht singen, so meinte der andere: Qu'est ce que ce fait, c'est toujours un voix de plus. Ich half denn auch nach Kräften mit, und so amüsirten wir uns ganz gut. Später wurde getanzt, und da hättet Ihr einmal sehen sollen, wie Louise Vernet mit dem Vater die Saltarella tanzte. Als sie nun gar einen Augenblick aufhören mußte, und gleich das große Tambourin nahm, und darauf los schlug, und uns, die wir die Hände nicht mehr rühren konnten, ablöste, da hätt' ich ein Maler sein mögen, – dann hätte es ein prächtiges Bild gegeben! Ihre Mutter ist die freundlichste Frau von der Welt, und der Großvater Carle Vernet (der die hübschen Pferde malt) tanzte den Abend einen Contretanz mit so viel Leichtigkeit, machte so viele Entrechats, und variirte seine Pas so gut, daß nur eines Schade war, daß er nämlich 72 Jahre alt ist. – Er reitet jeden Tag zwei Pferde müde, malt und zeichnet dann ein wenig, und Abends muß er in Gesellschaft sein! Nächstens muß ich Euch meine Bekanntschaft mit Robert erzählen, der jetzt ein ganz herrliches Bild, »die Erndte« fertig gemalt hat, und muß von den Besuchen berichten, die ich mit Bunsen neulich bei Cornelius, Koch, Overbeck u. in ihren Ateliers gemacht. Es giebt alle Hände voll zu thun, und zu sehen; leider will die Zeit durchaus nicht elastisch sein, so viel ich daran zerren mag. Und nun habe ich von Raphael's Kinderportrait, und von Tizian's badenden Damen, die sie hier piquant genug für die himmlische und die irdische Liebe halten, weil die eine schon angezogen, und in voller Galla, die andere noch unbekleidet ist,Das in der Gallerie Borghese befindliche Bild. und von meiner himmlischen Madonna di Foligno, und von Herrn Francesco Francia, der der unschuldigste und frommste Künstler von der Welt war, und vom armen Guido Reni, den die heutigen Bartmaler so übersehen, und der eine gewisse Aurora gemalt hat, und von so vielen andern Herrlichkeiten noch nichts gesagt. Aber was braucht es auch immer beschrieben zu sein. Wohl mir, daß ich mich dran erquicken kann. Sehe ich Euch einmal wieder, so werde ich es auch vielleicht mittheilen können.

Rom, den 1. Februar 1831.

Ich wollte Euch erst an meinem Geburtstage schreiben, aber ich werde wohl übermorgen nicht sehr bei Schreibelaune sein, und mir alle Gedanken durch vieles Arbeiten vertreiben. Denn daß mich die päbstliche Militairmusik Morgens überrascht, scheint mir unwahrscheinlich,Am 3. Februar 1830 hatten die Musikcorps einiger Regimenter in Berlin Felix Mendelssohn ein Morgenständchen zu seinem Geburtstage gebracht. und da ich allen Bekannten gesagt habe, ich sei am 25sten geboren, so wird der Tag still vorbei schleichen. Das ist mir lieber, als eine kleine, halbe Feier. Euer Bild baue ich mir selbst Morgens noch einmal auf, und freue mich daran, und an Euch. Dann werde ich mir meine Militair-Ouverture vorspielen, und mir Mittags von der Speisekarte des Lepre mein Lieblingsgericht aussuchen; – es hat wohl auch sein Zuträgliches, wenn man sich eben einmal das Alles selbst an Geburts- und andern Tagen machen muß. Freistehend fühlt man sich genug; das Andere aber ist auch nicht übel. Abends sind Torlonias so freundlich, einen Ball von 800 Personen zu geben, und Mittwoch zur Vor- und Freitag zur Nachfeier bin ich bei Engländern. In der vorigen Woche habe ich wieder fleißig gesehen, und fange nun an, schon bekannte Gegenstände wieder zu besuchen. So war ich im Vatikan, der Farnesina, Corsini, der Villa Lante, Borghese u. s. w. Vorgestern habe ich zum erstenmale die Fresken in Bartholdy's Hause gesehen,Der in Rom verstorbene Preußische Generalconsul Bartholdy, Onkel Felix Mendelssohn's. da mir die Engländerinnen, die dort wohnen, und die aus dem gemalten Saal ihre Schlafstube mit Himmelbett machen, den Eintritt bisher nicht erlauben wollten. So kam ich denn jetzt erst in's Haus des Onkels, und sah seine Bilder, und seine Aussicht auf die Stadt. Es war eine großartige und königliche Idee, die mit den Frescobildern, und dies Ausführen eines schönen Gedankens, trotz aller möglichen Hindernisse und Verdrießlichkeiten, blos des Gedankens wegen, ist mir immer das liebste gewesen!

Um auf einen ganz andern Gegenstand zu kommen: in vielen Kreisen ist es jetzt hier gang und gebe, Frömmigkeit mit Langeweile zu verwechseln, und das ist doch sehr zweierlei. Unser Prediger kann darin auch etwas leisten. Man sieht hier Menschen von einem Fanatismus, wie man ihn im 16ten Jahrhundert begreiflich, aber heutzutage unerhört findet. – Sie wollen sich alle durch einander bekehren, schimpfen dabei christlich aufeinander, und moquiren sich über den Glauben der andern, daß es ein Jammer ist. Wenn Einfältigkeit gleich Einfalt wäre! Leider komme ich sogar von meinem sonstigen Lieblingssatz, daß der gute Wille Alles thue, hier zurück; es muß auch gute Kraft dabei sein. Aber ich versteige mich weit, und Vater wird schelten! Macht an diesen Brief keine Ansprüche. Aber draußen liegt Schnee; die Dächer des spanischen Platzes sind ganz weiß, und es ziehn schon wieder neue Schneewolken auf. Das ist uns Südländern sehr fatal, und wir frieren. Der Monte Pincio liegt voll Eis. Euer Nordlicht rächt sich an uns; wer kann da recht warm denken und schreiben? Ich freute mich darauf einmal einen Winter ohne Schnee zu erleben; das muß ich nun wohl aufgeben. In ein Paar Tagen kommt die Frühlingsluft, sagen die Italiener; dann giebt es wieder lustig Leben und lustige Briefe! Lebt wohl, und bleibt glücklich und mir nah.

Felix Mendelssohn Bartholdy nach dem Porträt von C. Jäger

»Seine Persönlichkeit machte einen gewinnenden Eindruck. Sein Gesicht – obschon von orientalischem Typus – war schön zu nennen. Eine hohe gedankenreiche Stirn, an beiden Schläfen stark eingedrückt, ein ausdrucksvolles, großes, dunkles Auge, dem das Senken der Augenlieder und das Befloren des Blickes immer noch eigen war.«

(Aus Devrients Erinnerungen an Mendelssohn)Rom, den 8. Februar 1831.

Der Pabst ist gewählt, der Pabst ist gekrönt. Sonntag hat er in St. Peter die Messe gelesen, und den Segen gegeben; Abends war Kuppelbeleuchtung und Girandola zugleich; Sonnabend hat der Carneval angefangen, und rauscht in den buntesten Gestalten fort. Jeden Abend war die Stadt illuminirt. Gestern Abend war bei dem französischen Gesandten Ball; heut giebt der spanische sein großes Fest. Neben meinem Hause verkaufen sie Confetti, und schreien. Und nun könnte ich eigentlich aufhören; denn warum beschreiben, was unbeschreiblich ist? Diese göttlichen Feste, die an Pracht, und Glanz, und Lebendigkeit alles übertreffen, was sich die Einbildungskraft hervorbringt, die laßt Euch mündlich von Hensel ausmalen; mit der kalten Feder kann ich's nicht. – Und wie sich denn Alles in den acht Tagen gewendet hat, so scheint die mildeste, wärmste Sonne, und man bleibt bis Sonnenuntergang auf den Balkons im Freien. – O könnte ich Euch nur eine Viertelstunde von dieser Lust im Briefe mitschicken, oder mittheilen wie das Leben ordentlich fliegt, und jeder Augenblick seine eigene unvergeßliche Freude bringt! Sie haben gut Feste geben hier; beleuchten sie die einfachen Architekturlinien, so steht der St. Petersdom brennend in der dunklen veilchenblauen Luft, und glimmt ganz still; – geben sie ein Feuerwerk, so erhellt das die dunklen, dicken Mauern der Engelsburg, und fährt in die Tiber nieder; fangen sie ihre tollen Feste im Februar an, so scheint die hellste Sonne darauf nieder, und verschönt Alles – es ist ein unglaubliches Land. Aber beschreiben muß ich doch, wie es mit meinem Geburtstage so ganz anders kam, als ich dachte; nur kürzlich aber, denn in einer Stunde geht's auf den Corso in den Carneval. Es gab Vorfeier, Feier und Nachfeier. Am 2ten Februar saß Santini Morgens auf meiner Stube, und sagte auf meine ungeduldigen Fragen nach dem Conclave mit diplomatischer Miene, vor Ostern dürfte es schwerlich einen Pabst geben. Herr Brisbane kam dazu, erzählte wie er seit Berlin auch in Konstantinopel, Smyrna u. s. w. gewesen sei, und frug nach allen Berliner Bekannten; da fällt auf einmal ein Kanonenschuß, und noch einer, und die Leute stürzen über den spanischen Platz, und schreien aus voller Kehle. Wir drei stieben auseinander, Gott weiß wie, außer Athem auf's Quirinal, und eben ging der Mann wieder hinein, der aus dem durchbrochenen Fenster gerufen hatte: annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam R. E. dominum Capellari, qui nomen assumsit Gregorius XVI. Nun drangen aber alle Cardinäle auf den Balkon nach, und schöpften frische Luft, und lachten untereinander. Seit 50 Tagen kamen sie zum ersten Male in's Freie und sahen so lustig aus, und die rothen Käppchen glänzten hell in der Sonne; der ganze Platz war mit Menschen gefüllt; an den Obelisken, und die Pferde des Phidias kletterten sie hinauf, aber die Statuen ragten weit über alles in die Luft. Nun kam Wagen bei Wagen, und sie drängten und schrieen. Dann erschien der neue Pabst, vor ihm her das goldene Kreuz; und er segnete die ganze Volksmenge zum ersten Male, während die Leute zugleich beteten und Juchhe schrieen; alle Glocken in Rom läuteten, dazu Kanonenschüsse, Trompeten und Militairmusik – das war nur die Vorfeier. Denn als ich den folgenden Morgen früh der Menschenmenge die lange Straße hinunterfolgte, und auf den Petersplatz kam, der schön war, wie ich ihn nie gesehen hatte, von der Sonne hell beschienen, die Wagen hin und her schwärmend, die rothen Cardinalskutschen im höchsten Staat nach der Sakristey zu rollend, mit gestickten Bedienten hinten auf, und die zahllosen Menschen aller Nationen, aus allen Ständen, allen Lagen, und als über dem Allen die Kuppel und die Kirche ganz bläulich schwebten, denn es war starker Duft in der Morgenluft, so dachte ich mir wohl, Capellari würde das auf sich beziehen, wenn er es sähe; aber ich wußte es besser – das war eben die Geburtstagsfeier, und die ganze Pabstwahl, und die Huldigung ein Schauspiel mir zu Ehren. Aber es war gut gespielt, und sehr natürlich, und ich werde es mein Lebelang nicht vergessen. Die Peterskirche war gedrängt voll; der Pabst mit den Pfauenwedeln wurde hineingetragen, auf den großen Altar gesetzt, und die päbstlichen Sänger intonirten: tu es sacerdos magnus. Ich habe nur 2 oder 3 Accorde gehört, aber es braucht eben gar nicht mehr; nur den Klang. Dann kam ein Cardinal nach dem andern, und küßten ihm den Fuß und die Hände, und dann umarmte er sie. Wenn man so ein Weilchen zugesehen hat, gedrängt unter den Menschen steht, sich nicht bewegen kann, und dann auf einmal in die Höhe sieht, in die Kuppel bis zur Laterne hinauf, das giebt ein sonderbares Gefühl. Ich stand mit Herrn Diodati mitten unter einem Rudel Capuziner; die heiligen Männer sind aber gar nicht andächtig bei so etwas, und sehr unappetitlich. Aber ich muß eilen; es wird Carnevalszeit, und von dem darf ich nichts verlieren. Abends zu meinem Geburtstage verbrannten sie Pechtonnen auf allen Straßen, und erleuchteten die Propaganda; wie die Leute glaubten, weil es des Pabstes ehemalige Wohnung ist; wie ich glaube, weil sie mir gegenüber steht, und ich mich nur aus dem Fenster legen durfte, um alles zu genießen. Dann kam der Ball von Torlonia, und überall guckten da rothe Käppchen oben, und rothe Strümpfe unten vor. Den folgenden Tag arbeiteten sie mit allen Kräften an Gerüsten, Verschlägen, Bühnen für den Carneval; die Leute schlugen Edicte an über's Pferderennen; Maskenproben wurden ausgehängt, und als Nachfeier die Kuppelbeleuchtung und Girandola auf Sonntag angesetzt. – Sonnabend ging man auf's Capitol, um zu erleben wie die Juden sich ausbitten, wieder ein Jahr in der heiligen Stadt geduldet zu werden, und wie man es ihnen am Fuß des Hügels erst abschlägt, und dann oben, nach wiederholter Bitte, gewährt, und ihnen den Ghetto anweist. Das Ding war sehr langweilig; man wartete zwei Stunden, und verstand endlich die Rede der Juden eben so wenig, wie die Antwort der Christen. Ich ging verdrießlich herunter, und meinte der Carneval finge schlecht an. So kam ich in den Corso, und dachte an nichts, als ich auf einmal mit Zuckererbsen beregnet bin. Ich sehe auf, – so sind es junge Mädchen die ich auf Bällen zuweilen wohl gesehen hatte, aber wenig gekannt; und wie ich in meiner Verlegenheit den Hut abnehmen und grüßen will, geht's Werfen erst recht an. Der Wagen rollt vorüber, und im folgenden sitzt Miß T., eine zarte, schöne Engländerin. Ich will wieder grüßen, aber sie wirft auch. Nun wurde ich wild, nahm Confetti, und grüßte tapfer. Es wimmelte von Bekannten; mein blauer Überrock sah müllermäßig aus, auf einem Balkon standen B's, und hagelten faustdicht herunter; und so mit werfen und geworfen werden, unter tausend Neckereien, inmitten der tollsten Masken, mit dem Pferderennen ging der Tag zu Ende. – Den folgenden Tag war kein Carneval; aber zum Ersatz gab der Pabst den Segen aus der Loggia am Petersplatz, wurde in der Kirche zum Bischof geweiht, und Abends war Kuppelbeleuchtung. Wie die Veränderung der Beleuchtung des Gebäudes in einem Augenblick wirkt, laßt Hensel zeichnen oder erzählen, wie er will. Mir war besonders das plötzliche, überraschende Zeichen der Gegenwart so vieler Hundert Menschen, die man nicht sieht, und die da in der Luft herumsteigen und wirken, ganz betäubend. Und die göttliche Girandola! Aber wer mag's fassen? Und nun geht's wieder los; lebt wohl, ich beschreibe nächstens weiter. Gestern auf dem Carneval wurde schon mit Blumen und Bonbons geworfen, und ich bekam von einer Maske ein Bouquet und Prügel, die ich mir getrocknet habe, um sie Euch mitzubringen. – An Arbeiten ist jetzt nicht zu denken; nur ein kleines Lied hab' ich gemacht; in den Fasten will ich wieder fleißig werden; wer denkt jetzt an Schreiben und an Noten? Ich muß nun hinaus, lebt mir wohl, ihr Lieben.

Rom, den 22. Februar 183l.

Tausend Dank für Euern Brief vom 8ten, den ich gestern empfing, als ich von Tivoli nach Hause kam. Ich kann Dir gar nicht sagen, liebe Fanny, wie sehr mir der Plan mit den neuen Sonntagsmusiken gefällt; das ist ein brillanter Einfall, und ich bitte Dich um Gotteswillen, laß es nicht wieder einschlafen, sondern gieb vielmehr Deinem reisenden Bruder Auftrag, für Euch einiges Neue zu schreiben. Der Mann will das gerne thun, denn er freut sich gar zu sehr über Dich, und Deine Idee. Du mußt ihn wissen lassen, was für Stimmen Du hast; mußt diese, Deine Untergebenen, zu Rathe ziehen, was sie gerne hätten (denn das Volk hat Rechte, o Fanny!), und namentlich glaub' ich, wäre es gut, ihnen zuweilen etwas recht Leichtes, Ansprechendes, Gefälliges z. B. die Litaney von Seb. Bach vorzulegen; im Ernst meine ich aber z.B. den Hirten Israel, oder das Dixit dominus von Händel, oder dergleichen. Wirst Du denn nicht auch den Leuten mitunter etwas vorspielen? Ich dächte, das könnte Dir, und ihnen nicht schaden. Sie müssen sich verpusten, und Du mußt Clavier studiren; dann wäre es ein Vokal- und Instrumental-Concert. Ich wollte aber, ich könnte zuhören, und Dir mein Compliment nachher machen. Sei weise und mild, und greife Dich nicht zu sehr an; aber auch die Stimmen der Völker nicht; ärgere Dich nicht, wenn es schlecht klingt; sprich wenig darüber; hüte Dich nicht vor Händel, und bist Du drin, so führe ihn so, daß sich der Fehlende vor Dir mag hüten; endlich aber mach', daß sich die Sänger nicht langweilen, und das ist die Hauptsache. Dein Dich liebender Polonins. –

Ein Stück dankt diesen Sonntagsmusiken wahrscheinlich schon seine Entstehung. Als Du mir nämlich neulich davon schriebst, dachte ich, ob ich Dir nicht etwas dazu schicken könnte, und da tauchte denn ein alter Lieblingsplan wieder auf, dehnte sich aber so breit aus, daß ich E*** nichts davon mitgeben kann, und es also später nachliefere. Höre und staune! Die erste Walpurgisnacht von Goethe habe ich seit Wien halb componirt, und keine Courage, sie aufzuschreiben. Nun hat sich das Ding gestaltet, ist aber eine große Cantate mit ganzem Orchester geworden, und kann sich ganz lustig machen; denn im Anfang giebt es Frühlingslieder und dergl. vollauf; – dann, wenn die Wächter mit ihren Gabeln, und Zacken, und Eulen Lärm machen, kommt der Hexenspuk dazu, und Du weißt, daß ich für den ein besonderes faible habe; dann kommen die opfernden Druiden in C dur mit Posaunen heraus; dann wieder die Wächter, die sich fürchten, wo ich dann einen trippelnden, unheimlichen Chor bringen will; und endlich zum Schluß der volle Opfergesang – meinst Du nicht, das könne eine neue Art von Cantate werden? Eine Instrumentaleinleitung habe ich umsonst, und lebendig ist das Ganze genug. Bald, denke ich, soll es fertig sein. Überhaupt geht es mit dem Componiren jetzt wieder frisch. Die italienische Symphonie macht große Fortschritte; es wird das lustigste Stück, das ich gemacht habe, namentlich das letzte; für's Adagio habe ich noch nichts bestimmtes, und glaube, ich will es mir für Neapel aufsparen. »Verleih uns Frieden« ist fertig, und »Wir glauben all« wird es dieser Tage; nur die Schottische Symphonie kann ich noch nicht recht fassen; habe ich in dieser Zeit einen guten Einfall, so will ich gleich darüber her, und sie schnell aufschreiben, und beendigen.

Rom, den l. März 1831.

Indem ich das Datum schreibe, wird mir bang bei dem Gedanken, wie die Zeit verfliegt. Ehe der Monat zu Ende ist, fängt die heilige Woche an, und nach der heiligen Woche bin ich in Rom am längsten gewesen. Nun denke ich nach, ob die Zeit recht benutzt war, und es fehlt mir an allen Ecken. Wenn ich nur noch die eine von den beiden Symphonien hier fassen könnte! Die italienische will und muß ich mir aufsparen, bis ich Neapel gesehen habe, denn das muß mit spielen; aber auch die andere läuft weg, je näher ich ihr kommen möchte; und je näher das Ende dieser römischen, ruhigen Zeit heranrückt, desto befangener werd' ich, und desto weniger will es gehen. Mir ist als würde ich lange nicht wieder so zum behaglichen Schreiben kommen, wie hier, und da möchte ich gern noch alles fertig machen. Das geht aber nicht; nur die Walpurgisnacht rückt schnell vor, und ist bald beendigt, hoff' ich. – Dann will ich nun auch jeden Tag zeichnen, um mir meine Erinnerungsplätze von hier mitzunehmen; will noch viel sehen, und so weiß ich schon, wie auch der Monat plötzlich zu Ende sein wird, und es wird wieder fehlen. Und wirklich ist es doch gar zu einzig schön hier! – Freilich ist es sehr verwandelt, und nicht so bunt und heiter, wie früher;Es waren inzwischen Aufstände im Kirchenstaate, namentlich in Bologna, ausgebrochen. fast alle Bekannten sind abgereist; die Straßen und Spaziergänge leer; die Gallerien geschlossen, und es ist unmöglich hineinzukommen. Die Nachrichten von außen fehlen fast gänzlich (denn wir haben die Details über Bologna hier zuerst durch die allgemeine Zeitung erfahren), die Leute kommen wenig oder gar nicht zusammen; das Ganze ist eben still geworden; aber auch darin ist es wieder so schön, und die milde, warme Luft läßt sich doch nun einmal nicht wegnehmen. – Am meisten zu bedauern sind bei diesen Geschichten die Vernet'schen Damen, die in einer fatalen Lage sind. Der Haß des ganzen römischen Pöbels ist sonderbarer Weise gegen die französischen Pensionärs gerichtet, von denen sie glauben, daß sie allein eine Revolution leicht zu Stande bringen würden. Man hat Vernet mehreremale anonyme Briefe mit Drohungen geschickt; er hat sogar vor seinem Atelier einen bewaffneten Trasteveriner gefunden, der die Flucht ergriff, als Vernet seine Flinte holte; und da nun auf der Villa die Damen ganz allein und abgesondert sind, so giebt es natürlich eine große Unbehaglichkeit in der Familie. Indeß ist alles sicher und ruhig in der Stadt geblieben, und ich bin ganz überzeugt, daß es dabei sein Bewenden haben wird. Die deutschen Maler aber sind wirklich so jämmerlich, daß ich es nicht sagen kann. Nicht allein, daß sie sich sämmtlich die Schnurr-, Backen-, Knebel- und Stutzbärte weggeschoren haben, und offen bekennen, sobald die Gefahr vorüber sei, ließen sie sie wieder stehen; sondern die langen, dicken Kerle gehen mit Anbruch der Nacht nach Hause, schließen sich ein, und graulen sich nun da allein. Dann nennen sie Horace Bernet einen Bramarbas, und es ist doch ein ander Ding mit ihm, als mit diesen Jammerleuten; sie sind mir durch diese Geschichten förmlich unleidlich geworden. In der letzten Zeit bin ich wieder etwas in den neueren Ateliers gewesen. Thorwaldsen hat eben eine Statue von Lord Byron in Thon beendigt; er sitzt auf alten Ruinen, mit den Füßen auf einem Säulencapitäl, und sieht hinaus, im Begriff etwas auf die Schreibtafel zu schreiben, die er in der Hand hält. Er hat ihn nicht im römischen Kostüm, sondern im einfachsten heutigen dargestellt, und ich finde, daß es sehr gut, und gar nicht störend ist. Das Ganze hat wieder die natürliche Bewegung, wie sie in allen seinen Statuen so wunderbar ist, und doch sieht er finster und elegisch genug aus, und so gar nicht affektirt. Vom Alexanderszug müßt' ich einmal einen ganzen Brief schreiben; denn solchen Eindruck hat mir die Skulptur noch gar nicht gemacht, wie da. Ich gehe alle Woche hin, und sehe mir nur das an, und ziehe mit ein in Babylon. Bei A.. war ich neulich. Der hat prächtige Bleistiftzeichnungen aus Neapel und Sicilien mitgebracht, und ich möchte ihm gern einiges absehen; ich fürchte aber, er ist ein starker Übertreiber und zeichnet nie ganz treu. Seine Landschaft vom Colosseum bei H. B. ist ein schöner Roman; von den dicken Cypressen und Orangenwäldern, von den Fontainen und dem Gebüsch im Mittelgrunde bis zur Ruine ist mir in Wirklichkeit nichts vorgekommen. Übrigens ist auch sein Schnurrbart verschwunden.

Zum Schluß noch etwas Lustiges. – Ich wollte wohl, Du o Fanny, hättest als Gegenstück zu Deinen Sonntagsmusiken die Musik gehört, die wir hier neulich Abend Sonntags verübten. Man wollte die Psalmen von Marzello singen, weil doch die Fasten sind, und so waren denn die besten Dilettanten versammelt; ein päbstlicher Sänger in der Mitte; ein maestro am Clavier, und wir sangen. Kam ein Sopran-Solo, so drängten sich alle Damen hinzu, jede wollte es singen, und so wurde es tutti ausgeführt. Neben mir der Tenorist traf durchaus keine Note, und wandelte in unsicheren Regionen hin und her. Setzte ich mit dem zweiten Tenor ein, so verfiel er in meinen Ton, und wollte ich ihm einhelfen, so dachte er, das wäre meine andere Stimme, und blieb fest bei der seinigen. Der päbstliche Sänger half bald mit der Fistel den Sopranen, bald trat er als erster Baß ein, bald quäkte er den Alt, und wenn alles nichts verfing, so lächelte er wehmüthig zu mir herüber, und wir winkten uns verstohlen zu. Der maestro verlor über all dem Nachhelfen oft selbst seinen Faden, und kam einen Takt vor oder zurück, dann sangen wir anarchisch jeder wie und was er wollte. Plötzlich kam eine ernsthafte Stelle für die Bässe allein; sie setzten alle tüchtig ein, brachen aber beim zweiten Takt schon in ein lautes Gelächter aus; wir andern stimmten ein, so löste es sich in Wohlgefallen auf. – Die Leute, die zum Zuhören gekommen waren, plauderten erst laut, dann gingen sie hinaus, und zerstreuten sich.

Eynard kam herein, hörte unsere Musik, machte eine Grimace, und ward nicht mehr gesehen.

Somit lebt alle wohl und seid mir glücklich und gesund und froh.

Rom, den 15. März 1831.

Die Empfehlungsbriefe von R.. haben mir hier gar nichts genutzt. L**, bei dem mich Bunsen noch dazu vorstellte, hat nicht die mindeste Notiz von mir genommen, und guckt möglichst weg, wenn er mir begegnet. Ich vermuthe fast, der Mann ist ein Aristokrat. Albani ließ mich vor, und ich hatte die Ehre eine halbe Stunde mit einem Cardinal zu plaudern. – Nachdem er den Empfehlungsbrief gelesen, fragte er, ob ich also ein Pensionär des Königs von Hannover sei? Nein! sagte ich. Aber ich hätte gewiß schon St. Peter gesehen? Ja! sagte ich. Da ich Meyerbeer kannte, so äußerte er, er könne seine Musik nicht leiden; ihm sei das zu gelehrt; denn es sei Alles so künstlich, und so ohne Melodie, daß man gleich merke, er sei ein Deutscher, und die Deutschen, mon ami, die wissen nun einmal nicht, was Melodie ist! Ja! sagte ich. In meinen Partituren, fuhr er fort, singt Alles. Nicht allein die Menschenstimmen müssen singen, auch die erste Geige, und die zweite Geige, und die Oboe singt, und so geht's weiter bis zu den Hörnern, und sogar zuletzt der Contrabaß muß singen. – Ich war natürlich unterthänigst begierig, etwas davon zu sehen; aber er war bescheiden, und wollte nichts zeigen, sagte indeß, er wünsche mir meinen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen, und wenn ich seine Villa besuchen wolle, so möchte ich nur mit so vielen meiner Freunde dahin gehen, als ich wollte, – es sei da und da. Ich dankte sehr, und wollte mich denn unmittelbar darauf mit der erhaltenen Erlaubniß breit machen; es fand sich aber, daß diese Villa dem Publikum geöffnet war, und daß Jedermann hineinkonnte. Seitdem habe ich nun nichts weiter von ihm gehört, und da mir dies, und einige andere Geschichten, die ich hier erlebt habe, einen Respekt, mit Widerwillen gemischt, vor der Römischen hohen Gesellschaft beigebracht haben, so wollte ich lieber auch den Brief an die Gabrielli nicht abgeben, ließ mir die ganze Familie Buonaparte auf der Promenade zeigen, wo ich ihnen täglich begegnete, und hatte genug. –

Mizkiewicz finde ich ennüyant. Er hat diese Art Gleichgültigkeit, mit der man Andere, und sich langweilt, und welche die Damen gerne für Melancholie und Zerfallenheit halten; aber das hilft mir wenig. Sieht er den St. Peter, so beklagt er die Zeiten der Hierarchie; ist es schöner blauer Himmel, so wollte er, es wäre recht düster; ist es düster, so friert ihn; – sieht er das Colosseum, so wünscht er sich in jene Zeiten zurück. Wie würde der sich wohl zu Titus' Zeiten ausgenommen haben? –

Du fragst nach Horace Berner, und der ist freilich ein heitereres Thema. Ich glaube sagen zu können, daß ich von ihm etwas gelernt habe, und daß jeder vielleicht was von ihm lernen kann. Er ist die Leichtigkeit und Unbefangenheit selbst beim Schaffen. Wie er eine Gestalt sieht, die ihm was ausspricht, so stellt er sie hin, und während wir Andern uns überlegen, ob es wohl schön zu nennen ist, und zu loben, oder zu tadeln, ist er schon längst mit was Neuem fertig, und verrückt uns ganz unsern ästhetischen Maßstab. Wenn auch diese Ergiebigkeit nicht zu erlernen ist, so ist doch das Princip ein prächtiges; und die Heiterkeit, die daraus entsteht, und die ewige Frische bei der Arbeit ist durch nichts zu ersetzen. In den Alleen von immergrünen Bäumen, wo es jetzt in der Blüthezeit gar zu süß duftet, mitten im Dickicht des Gartens der Villa Medicis, steht ein kleines Haus, in dem man schon von Weitem irgend Lärm hört: Schreien oder Zanken, oder ein Stück auf der Trompete geblasen, oder Hundegebell: – das ist das Atelier. Die schönste Unordnung herrscht überall. – Flinten, ein Jagdhorn, eine Meerkatze, Paletten, ein Paar geschossene Hasen, oder todte Kaninchen; an den Wänden überall die halb fertigen, oder fertigen Bilder. Die Einsetzung der Nationalkokarde (ein tolles Bild, was mir gar nicht gefällt), angefangene Portraits von Thorwaldsen, Eynard, Latour-Maubourg, einige Pferde, die Skizze der Judith mit Studien dazu; das Portrait des Pabstes, ein Paar Mohrenköpfe, Pifferari, päbstliche Soldaten, meine Wenigkeit, Kain und Abel, endlich das Atelier selbst hängen im Atelier. Neulich hatte er die Hände voll mit den bestellten Portraits zu thun; da sieht er auf der Straße einen von den Bauern der Campagna, die jetzt, von der Regierung bewaffnet, in Rom umherreiten. Die abenteuerliche Tracht macht ihm Spaß; am folgenden Tage ist ein Bild angefangen, das einen solchen Campagnard vorstellt, wie er in der Campagna bei schlechtem Wetter auf seinem Pferde still hält und nach seiner Flinte greift, um einem was zu verreichen; in der Ferne noch ein kleines Truppencorps, und die öde Ebene. Die kleinen Details der Waffen, wo immer noch der Bauer durchguckt; das schlechte Pferd mit seinem schäbigen Zeug; die Unbehaglichkeit in dem Ganzen, und das italienische Phlegma in dem bärtigen Kerl machen ein reizendes kleines Bild, und wenn man sieht, mit welcher Wonne er daran malt, auf der Leinwand spazieren geht, – bald einen kleinen Bach zusetzt, bald ein Paar Soldaten, dann einen Knopf am Sattel, und dem Kerl seinen Überrock grün füttert, – so möchte man ihn wirklich beneiden. Alles kommt auch, um ihm zuzusehen; bei meiner ersten Sitzung waren wenigstens 20 Personen nach einander da; die Gräfin E.. hatte sich ausgebeten, von Anfang an seiner Anlage beiwohnen zu dürfen; als er nun so darüber herfiel, wie ein Hungriger übers Essen, da konnte sie vor Erstaunen gar nicht zu sich selbst kommen. Die sonstige Familie ist, wie gesagt, auch nicht übel, und wenn der alte Carle von seinem Vater Joseph erzählt, so hat man Respekt vor den Leuten, und ich behaupte, die sind adelig.

Lebt aber wohl, es ist spät geworden und der Brief muß auf die Post.

Rom, den 29. März 1831.

Mitten in der heiligen Woche. Morgen höre ich zum erstenmale das Miserere, und während Ihr Sonntag die Passion aufführtet, bekamen hier die Cardinäle, und alle Geistliche, schöne geflochtene Palmen und Ölzweige; das Stabat mater von Palestrina wurde gesungen; es gab eine große Prozession. Mit dem Arbeiten geht es schlimm seit ein Paar Tagen; der Frühling ist in seiner Blüthe; ein warmer blauer Himmel draußen, wie man bei uns höchstens davon träumt, und die Reise nach Neapel in allen Gedanken; da fehlt die rechte Ruhe zum Schreiben. C.. der sonst ganz pomadig ist, hat mir einen betrunkenen Brief aus Neapel geschrieben; die trockensten Menschen werden poetisch, wenn sie davon reden. Vom 15. April bis 15. Mai ist die schönste Jahreszeit in Italien – wer kann es mir da verdenken, daß ich mich nicht in die schottische Nebelstimmung zurückversetzen kann? Ich habe die Symphonie deshalb für jetzt zurücklegen müssen, und wünsche nur noch die Walpurgisnacht hier aufschreiben zu können. Das geht auch, wenn ich heut und morgen gute Tage habe, und wo möglich schlechtes Wetter; denn das schöne ist gar zu verführerisch. Sobald es einen Augenblick nicht vorwärts will, hofft man, das finde sich alles draußen, geht hinaus, denkt aber da an alles andere, als an's Arbeiten, und bummelt umher; und wenn sie auf einmal von den Kirchen läuten, so ist es Ave Maria geworden. Doch fehlt mir nur noch ein Stück Einleitung; fällt mir das ein, so ist das Ding zusammen, und ich schreibe es in ein Paar Tagen hin. Dann lasse ich alle Noten, und das leere Notenpapier dazu hier, reise nach Neapel, und thue, so Gott will, gar nichts. Die beiden Franzosen haben mich auch noch in diesen Tagen zum » flaner« verführt. Wenn man die zwei Leute neben einander sieht, so ist es entweder ein Lust- oder Trauerspiel, – wie man will. *** verzerrt, ohne einen Funken Talent; im Finstern herumtappend, der sich für den Schöpfer einer neuen Welt hält, – dabei die gräßlichsten Sachen schreibt, und nichts träumt und denkt, als Beethoven, Schiller und Goethe; zugleich von einer gränzenlosen Eitelkeit, und auf Mozart und Haydn vornehm hinabsehend, so daß mir sein ganzer Enthusiasmus sehr zweifelhaft wird, und **** der seit drei Monaten au einem kleinen Rondo auf ein portugiesisches Thema arbeitet, alles recht nett und brillant und regelrecht zusammensetzt, sich nachher ans Componiren von sechs Walzern machen will, und vor Vergnügen sterben möchte, wenn ich ihm nun eine Menge Wiener Walzer vorspiele, – der Beethoven sehr achtet, aber Rossini auch, und Bellini ebenso, und Auber gewiß, und so Alles. Dazwischen dann mich, der ich *** todtbeißen möchte, bis er auf einmal wieder über Gluck schwärmt, wo ich dann einstimmen muß, und der ich doch mit beiden gern spazieren gehe, weil es die einzigen Musiker hier, und sehr angenehme, liebenswürdige Leute sind – das macht alles den komischsten Contrast. Du sagst, liebe Mutter, *** müsse doch etwas in der Kunst wollen; da bin ich gar nicht Deiner Meinung; ich glaube, er will sich verheirathen, und ist eigentlich schlimmer wie die anderen, weil er affektirter ist. Ich mag diesen nach außen gekehrten Enthusiasmus, diese den Damen präsentirte Verzweiflung, und die Genialität in Fraktur, schwarz auf weiß, ein für allemal nicht ausstehen, und wenn er nicht ein Franzose wäre, mit denen es sich immer angenehm leben läßt, und die immer etwas zu sagen und zu interessiren wissen, so wäre es nicht zum Aushalten. Heut über acht Tage also schreibe ich wahrscheinlich den letzten Brief aus Rom und dann aus Neapel. Ob ich nach Sicilien gehe, ist noch sehr ungewiß; ich zweifle daran, da ich auf keinen Fall anders, als mit dem Dampfboot reisen würde, und es noch nicht einmal bestimmt ist, ob das abgeht.

Euer eiliger

Rom, den 4. April 1831.

Die heilige Woche ist vorüber, mein Paß nach Neapel besorgt, mein Zimmer fängt an leer auszusehen, und der Winter in Rom gehört zu den Erinnerungen. In einigen Tagen denke ich abzureisen, und mein nächster Brief ist, will's Gott, aus Neapel. Wie heiter und erquicklich der Winter nun war, so hat er mit einer unvergeßlichen Woche geschlossen; denn was ich gesehen und gehört habe, hat meine Erwartungen weit übertroffen, und weil es denn das Ende war, so will ich versuchen, in meinem letzten Briefe aus Rom Euch eine Beschreibung davon zu geben. – Die Leute haben die Ceremonien der heiligen Woche viel gelobt, und viel getadelt, und haben, wie es wohl oft geht, immer die Hauptsache zu sagen vergessen, nämlich daß es ein Ganzes ist. Das ist auch das Einzige, weshalb ich davon erzählen will. Sonstige Beschreibungen möchten Vater wieder an Mde. de R. erinnern, die am Ende nur dasselbe that, was die meisten thun, die über Musik und Kunst schreiben, indem sie mit einer heisern, prosaischen Stimme bei Tische uns einen Begriff von dem klaren, schönen Chor in der päbstlichen Capelle geben wollte. Viele andere haben wieder die bloße Musik abgesondert, und sind darüber hergefallen, weil sie der Äußerlichkeit bedürfe, um zu wirken. Die mögen recht haben; so lange über diese nothwendige Äußerlichkeit da ist, und zwar in ihrer ganzen Vollkommenheit, so lange wirkt sie doch eben; und so gewiß ich überzeugt bin, daß Ort, Zeit, Anordnung, die große Menschenmenge, die in größter Stille den Augenblick des Anfangs erwarten, das Ihrige zum Eindruck beitragen, so verhaßt ist es mir doch, das, was einmal zusammen gehört, absichtlich zu sondern, um einen Theil zu erhalten, den man gering schätzen kann. Es müßte ein unglücklicher Mensch sein, auf den die Andacht und Ehrfurcht einer großen Versammlung nicht auch einen andächtigen, ehrfürchtigen Eindruck machte, und wenn sie auch das goldene Kalb anbeteten; denn nur der darf's zerschlagen, der was besseres dafür hinstellen kann. Ob es nun einer dem andern nachsagt, – ob es der einmal erlangte große Ruf thut; ob es blos in der Einbildung liegt, ist einerlei; genug, man hat ein vollkommenes Ganze, was einen mächtigen Eindruck seit Jahrhunderten ausgeübt hat, und noch jedesmal ausübt, und davor habe ich Ehrfurcht, wie überhaupt vor jeder wirklichen Vollkommenheit. Die Sphäre zu beurtheilen, möchte ich den Theologen überlassen; denn was man darüber so hinsagt, kann doch nicht tief gehen. Mit der bloßen Ceremonie ist es nicht abgethan; mir ist es genug, wie gesagt, daß in irgend einer Sphäre etwas mit Treue und Gewissenhaftigkeit, nach Kräften vollkommen ausgeführt werde, um Respekt davor zu haben, und um mich daran zu freuen. – Deshalb also erwartet nicht von mir eine abgemessene Kritik über den Gesang, – ob sie rein oder falsch intonirt haben, – gesunken sind, oder nicht, – und ob die Compositionen schön sind, – ich will lieber versuchen, Euch zu erzählen, wie das Ganze einen großen Eindruck machen muß, – wie Alles dazu mitwirkt; und so wenig ich in der vorigen Woche Musik, Ceremonien, Formen u. s. w. abgesondert habe, sondern Alles auf einmal genoß, eben so wenig will ich es in diesen Zeilen thun; das Technische, auf das ich natürlich sehr aufmerksam gewesen bin, werde ich besonders an Zelter berichten. Am Palmsonntag ist die erste Ceremonie. Der Zulauf von Menschen war so groß, daß ich nicht ganz in's Innere auf die sogenannte Prälatenbank, wo mein gewöhnlicher Sitz war, dringen konnte, sondern unter der Ehrengarde stehen bleiben mußte, wo ich die Feierlichkeit zwar gut sah, aber doch nicht dem Gesang recht folgen konnte, da sie die Worte undeutlich sprachen und ich den Tag noch kein Buch hatte. So kam es, daß mir diesen ersten Tag die verschiedenen Antiphonen, Evangelien- und Psalmmelodien, die Art des singenden Lesens, was nun dort in der Urgestalt alles vorkommt, den verwirrtesten, sonderbarsten Eindruck machten. Ich hatte keinen rechten Begriff, nach welcher Regel die sonderbaren Ton- und Schlußfälle sich richteten. Um diese Regel mir nun nach und nach herauszusuchen, gab ich mir Mühe, und es gelang mir auch so gut, daß ich am Ende der heiligen Woche hätte mitsingen können. Dadurch entging ich auch der Langeweile, über die man sich allgemein, während der unaufhörlichen Psalmen vor dem miserere beklagt: denn indem ich auf die Verschiedenheit in der Monotonie merkte, und einen Tonfall den ich sicher hörte, gleich aufschrieb, bekam ich nach und nach, wie es auch richtig war, acht Psalmmelodien heraus, notirte mir die Antiphonen, und dergleichen, und war fortwährend beschäftigt und gespannt. Den ersten Sonntag aber, wie gesagt, konnte ich mich in Alles das nicht finden, und weiß nur, daß sie auch den Chor » Hosanna in exc.« sangen, und mehrere Hymnen intonirten, während dem Pabste die schön geflochtenen Palmen gereicht wurden, die er an die Cardinäle vertheilte. Es sind lange, mit vielen Zierrathen, Knöpfen, Kreuzen und Kronen verzierte Stäbe, doch ganz von trockenen Palmblättern gemacht, und das giebt ihnen ein Ansehen, als seien sie von Gold. Die Cardinäle, die im Innern der Capelle im Viereck umhersitzen, mit den Abbaten zu ihren Füßen, kommen nun einzeln, und erhalten ihren Palmenstab, mit dem sie zu ihrem Platz zurückkehren; dann kommen die Bischöfe, Mönche, Äbte, alle sonstigen Geistlichen, die päbstlichen Sänger, die Ehrencavaliere, und was sonst dazu gehört, und erhalten einen Ölzweig mit Palmenblättern gebunden. Das giebt eine lange Prozession, während deren der Chor immer fort singt. Die Abbaten halten die langen Palmen ihrer Cardinäle, wie die Lanzen von Schildwachen, und strecken sie dann alle auf die Erde vor sich hin, und es ist in dem Augenblicke eine Farbenpracht in der Capelle, wie ich sie nie bei einer Ceremonie gesehen habe. Die Cardinäle in den goldgewirkten Gewändern, mit den rochen Käppchen, vor ihnen die violetten Abbaten mit den goldenen Palmen in der Hand, weiterhin die bunten Diener des Pabstes, die griechischen Priester, die Patriarchen in schönster Pracht, die Capuziner mit langen weißen Bärten; all die anderen Mönche; dann wieder die Schweizer mit ihren Papageiuniformen, alle mit grünen Ölzweigen in den Händen, und dazu Gesang – wahrlich man hört kaum heraus, was sie singen, und freut sich nur des Klanges. Dem Pabste wird dann sein Thronsessel gebracht, auf dem er bei allen Prozessionen getragen wird, und auf dem ich am Tage meiner Ankunft in Rom Pius VIII. hatte thronen sehen ( vide Heliodor von Raphael, wo er abgebildet ist); die Cardinäle, zwei und zwei, mit ihren Palmen beginnen den Zug; die Flügelthüren der Capelle werden geöffnet, und so geht es langsam hinaus. – Der Gesang, der Einen bisher immerfort wie ein Element umgiebt, wird nach und nach schwächer, denn die Sänger gehen mit, und endlich hört man ihn in der Ferne von draußen her, nur noch ganz leise. Dann fragt auf einmal ein Chor in der Capelle sehr stark, und der aus großer Ferne antwortet, und so geht es em Weilchen, bis die Prozession wieder näher kommt, und die Chöre sich wieder vereinigen. Auch hier mögen sie singen, was und wie sie wollen, so macht es eine herrliche Wirkung; und wenn es auch wahr ist, daß es sehr einförmige, ja sogar unförmliche Hymnen sind, all' unisono, ohne rechten Zusammenhang, und durchaus fortissimo, so berufe ich mich auf den Eindruck, und den muß es auf jeden machen. Nach der Prozession kommt das Evangelium im sonderbarsten Ton vorgetragen, und dann die Messe. Da muß ich denn auch meines Lieblingsmoments erwähnen, nämlich des Credo. Der Priester stellt sich zum erstenmale mitten vor den Altar, und intonirt, nach einer kleinen Pause, mit seiner heisern, alten Stimme das Seb. Bach'sche Credo. Sowie er fertig ist, stehen alle Geistlichen auf, die Cardinäle verlassen ihren Sitz, treten in die Mitte der Capelle, bilden einen Kreis, und alle sprechen ganz laut die Fortsetzung: patrem omnipotentem etc. Zugleich fällt der Chor ein und singt dieselben Worte. Als ich das erstemal mein wohlbekanntes

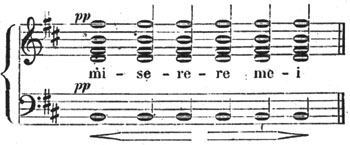

hörte, und alle die ernsten Mönche um mich her so eifrig und laut zu sprechen anfingen, erschrak ich ordentlich, und es ist noch immer mein Lieblingsmoment. Nach der Ceremonie schenkte mir Santini seinen Ölzweig, mit dem in der Hand ich dann den ganzen Tag spazieren ging, denn schön Wetter war's. Das Stabat mater, welches sie nach dem Credo einlegten, machte am wenigsten Eindruck; sie sangen es unsicher, falsch, und kürzten es ab; die Sing-Akademie singt es ungleich besser. Montag und Dienstag ist nichts, und Mittwoch um halb Fünf fingen die Nocturnen an. Die Psalmen werden Vers um Vers von zwei Chören gesungen, doch nur immer von einer Art Stimmen, Bässe oder Tenöre. So hört man anderthalb Stunden lang die eintönigste Musik; nur einmal werden die Psalmen durch die Lamentationen unterbrochen, und das ist das erstemal seit langer Zeit, daß man wieder einen vollkommenen Accord hört. Dieser Accord wird sehr sanft eingesetzt, und überhaupt das ganze Stück pp. gesungen, während die Psalmen so stark als möglich geschrieen werden müssen, und zwar immer nur auf einen Ton, auf den die Worte in großer Schnelligkeit abgesprochen werden, und dem am Ende jedes Verses ein Schlußfall angesetzt ist, welcher das Unterscheidungszeichen der verschiedenen Melodien ausmacht. Da ist es wieder kein Wunder, wenn der bloße sanfte Klang ( G dur) der ersten Lamentation Einen weich stimmt. Es geht nun wieder eintönig fort. Bei jedem Psalmverse wird eine Kerze ausgelöscht, so daß nach anderthalb Stunden die fünfzehn um den Altar brennenden aus sind. Es bleiben dann noch sechs große hoch über dem Eingang brennen; der ganze Chor mit Alten, Sopranen intonirt fortissimo et unisono eine neue Psalmmelodie: den Canticum Zachariae in D moll, und singt ihn sehr langsam und feierlich in die tiefe Dämmerung hinein; die letzten Kerzen gehen dann aus; der Pabst verläßt seinen Thron, wirft sich vor dem Altar auf die Knie, und Alle mit ihm; sie sagen ein sogenanntes pater noster sud silentio, d. h. es entsteht eine Pause, während deren man weiß, daß jeder Katholik das Vaterunser betet; und sogleich nachher fängt das Miserere an, pianissimo so:

das ist für mich eigentlich der schönste Moment des Ganzen. Was nachher folgt könnt Ihr Euch leicht denken; diesen Anfang aber nicht wohl. Die Folge des Miserere von Allegri ist eine einfache Accordfolge, auf die entweder Tradition, oder, was mir wahrscheinlicher scheint, ein geschickter maestro, Verzierungen für einige schöne Stimmen, und namentlich für einen sehr hohen Sopran, den er hatte, gegründet hat. Diese Verzierungen kehren bei denselben Accorden in gleicher Weise wieder, und da sie gut ausgedacht, und sehr schön für die Stimme gelegt sind, so freut man sich immer, sie wieder zu hören. Das Unbegreifliche, Überirdische habe ich nicht finden können; es ist mir auch ganz genug, wenn es begreiflich und irdisch schön ist. Dich liebste Fanny verweise ich wieder auf Zelters Brief. Sie sangen den ersten Tag das Miserere von Baini. – Donnerstag früh um Neun fing die Funktion wieder an, und dauerte bis Eins. Es war große Messe, nachher Prozession. Der Pabst gab den Segen aus der Loggia des Quirinals, und wusch dann dreizehn Priestern, welche die Pilger vorstellen sollten, und in weißen Kleidern, mit weißen Mützen, in einer Reihe saßen, die Füße, worauf sie gespeist wurden. Das Gedränge von Engländerinnen war ungeheuer; – mir mißfiel das Ganze. Nachmittags fingen die Psalmen wieder an, und es dauerte diesmal bis halb Acht. Einige Stücke des Miserere waren von Baini, die meisten von Allegri. Es war schon ganz dunkel in der Capelle, als das Miserere anfing; ich kletterte auf eine große Leiter, die zufällig da stand, und hatte nun die ganze Kapelle voll Menschen, und den knienden Pabst mit seinen Cardinälen, und die Musik unter mir. Das machte sich prächtig. Am Freitag Vormittag war die Capelle von allem Schmuck entblößt, – Pabst und Cardinäle in Trauer. Es wird die Leidensgeschichte, nach dem Evangelisten Johannes von Vittoria componirt, gesungen. Dann kommen die Improperien von Palestrina, während deren der Pabst, und alle anderen mit abgezogenen Schuhen zum Kreuz gehen, und es anbeten. – Abends war das Miserere von Baini, welches sie am besten sangen. Sonnabend früh im Lateran wurden Heiden, Juden und Muhamedaner, alle von einem kleinen Kinde repräsentirt, welches quäkte, im Batisterium des Lateran getauft, und dann jungen Priestern die erste Weihe gegeben. Sonntag hielt der Pabst selbst die Messe im Quirinal ab, gab dann die Benediction an's Volk, und so war es aus. Und so ist es Sonnabend den 9ten April geworden, und morgen mit dem Frühsten sitze ich im Wagen, und fahre nach Neapel; da geht wieder eine neue Schönheit für mich auf. Ihr werdet es dem Ende des Briefes ansehen, daß ich eilig geworden bin. – Es ist der letzte Tag, und so manches noch zu besorgen; ich mache deshalb den Zelter'schen Brief nicht fertig, sondern schicke ihn erst aus Neapel; die Beschreibung soll vernünftig sein, und die Abreise macht gar so zerstreut. Und somit nach Neapel; das Wetter klärt sich auf, die Sonne scheint wieder seit einigen Tagen zum erstenmal; der Paß ist da – der Wagen bestellt, und so sehe ich nun den Frühlingsmonaten entgegen. Lebt Ihr wohl.

Neapel, den 13. April 1831.

Liebe Rebecka!

Das stellt den Geburtstagsbrief vor; möge er Dir ein Feiertagsgesicht machen! – Er kommt nachträglich, aber er meint es nicht weniger gut; den Festtag selbst habe ich diesmal sonderbar, aber wunderschön zugebracht; – nur schreiben konnte ich nicht, denn ich hatte weder Tisch noch Dinte; – ich stack tief in den pontinischen Sümpfen. – Möge Dir ein frohes Jahr bevorstehen, und wir uns irgendwo treffen; hast Du an dem Tage meiner gedacht, so müssen sich die Gedanken etwa auf dem Brenner, oder in Inspruck begegnet sein, denn ich dachte immer zu Dir hin. Wenn Du auch nicht nach dem Datum des Briefs siehst, so mußt Du es dem Tone anmerken, daß ich in Neapel bin. Zu einem ernsthaften, ruhigen Gedanken habe ich noch nicht kommen können; das Ding ist gar zu lustig um mich her; es fordert zum Nichtsthun und Nichtsdenken auf, und schon das Beispiel so vieler tausend Menschen treibt unwiderstehlich dazu an. Ich nehme mir zwar vor, daß es bald anders werden soll, aber die ersten Tage wird es schon so fortgehen müssen, das sehe ich. Ich stehe jetzt stundenlang auf meinem Balcon, und gucke den Vesuv und den Golf an. Aber ich muß jetzt wieder einmal meinen alten Beschreibungsstyl versuchen; der Stoff häuft sich sonst gar zu sehr, und ich werde confus, und Ihr könnt mir nicht recht folgen. Es stürmt wieder so viel Neues auf mich ein, daß ich nur ein Tagebuch zu schicken brauche, damit Ihr wißt, wie ich lebe und bewegt bin. Und so fange ich denn an, und bekenne, daß mir der Abschied von Rom sehr schwer geworden ist. Ich hatte dort so ruhig, und doch aufgeregt gelebt, viel liebe freundliche Bekanntschaften gemacht und war so eingewohnt, daß mir die letzten Tage mit ihren Unruhen und Herumlaufereien doppelt fatal erschienen. Den letzten Abend ging ich noch zu Vernet, um für mein ganz beendigtes Portrait zu danken, und Abschied zu nehmen. Da machten wir etwas Musik, kannegießerten, spielten Schach, und so ging ich spät den Monte Pincio hinunter nach meinem Hause, packte zusammen, und fuhr am andern Morgen mit meiner Reisegesellschaft ab. –

Ich saß im Cabriolet, sah mir die Gegend an, und konnte nach Herzenslust träumen. Abends im Quartier gingen wir alle spazieren; die Paar Tage glichen mehr einer Lustfahrt, als einer Reise. Der Weg von Rom nach Neapel ist auch das reichste was ich kenne, und die ganze Art zu reisen sehr angenehm. Man fliegt durch die Ebene hin; die Postillone jagen für ein kleines Trinkgeld wie toll, was in den Sümpfen sehr angebracht ist. Wenn man die Gegend sehen will, braucht man nur das Trinkgeld zu versagen, so geht es gleich langsamer. Von Albano über Ariccia und Genzano bis Velletri führt die Straße immer zwischen Hügeln, die tief mit Bäumen aller Art beschattet sind, Berg auf Berg ab, durch Ulmen-Alleen, bei Klöstern und Heiligenbildern vorüber. Auf der einen Seite ist immer noch die Campagna mit ihrem Haidekraut und ihren bunten Farben zu sehen; – darüber kommt das Meer, das im Sonnenschein schön blitzte, und dazu der heiterste Himmel, denn seit Sonntag früh ist, es herrliches Wetter geworden. So fuhren wir in Velletri, unser erstes Nachtquartier, ein; dort war ein großes Kirchfest. Die schönen Frauen, mit den prächtig originellen Gesichtern, gingen Truppweise in den Alleen auf und ab; die Männer in ihren Mänteln standen auf den Straßen gruppirt, – die Kirche war mit grünen Blätterguirlanden geziert; einen Brummbaß und einige Fiedeln hörten wir darin im Vorüberfahren ertönen; auf dem Platz wurde ein Feuerwerk vorbereitet; dazu ging die Sonne klar und ruhig unter, und die pontinische Ebene, mit ihren tausend Farben, und den Felsen, die einzeln daraus am Horizont hervorragen, zeigte uns den Weg, den wir den nächsten Tag reisen sollten. Nach dem Abendessen wollte ich noch ein wenig gehen, und entdeckte eine Art von Illumination; es war alles lebendig auf den Straßen, und als ich endlich in die Gegend der Kirche kam, und um die Ecke bog, war die ganze Straße auf beiden Seiten mit brennenden Fackeln besteckt, und in der Mitte gingen nun die Leute auf und ab, und drängten sich, und freuten sich, daß sie sich in der Nacht so deutlich sahen. Wie hübsch sich das ausnahm, kann ich gar nicht sagen. Vor der Kirche wurde das Gewühl am größten; – ich drückte mich mit hinein: das kleine Gebäude war mit knienden Menschen angefüllt, die die ausgestellte Hostie anbeteten; keiner sprach ein Wort; Musik war auch nicht; diese Stille, die erleuchtete Kirche, die vielen knienden Frauen mit ihren weißen Tüchern auf dem Kopfe, und den weißen Kleidern, machten sich feierlich! Ein wunderhübscher, kluger italienischer Junge erklärte mir draußen das ganze Fest, und versicherte, es würde noch viel schöner sein, wenn nicht die Unruhen ausgebrochen wären; denn die hätten sie um's Pferderennen, und um die Pechtonnen u. s. w. gebracht, und deswegen sei es schade, daß die Österreicher nicht früher gekommen wären. Den folgenden Tag um Sechs ging es fort in die pontinischen Sümpfe. Es ist eine Art Bergstraße; man fährt durch eine schnurgerade Baumallee in einer Ebene; auf der einen Seite der Allee steht eine fortgehende Bergkette, auf der andern breiten sich die Sümpfe aus. Die sind aber mit unzähligen Blumen bewachsen, und duften sehr lieblich; mir wird es auf die Länge betäubend, und ich fühlte sehr deutlich die schwerdrückende Luft, trotz des heiteren Wetters. Längs der Chaussee zieht sich ein Kanal hin, den Pius VI. zur Ableitung der Sümpfe machen ließ. Darin saßen eine Menge Büffel, steckten nur den Kopf aus dem Wasser, und fühlten sich sehr wohl darin. Einen sonderbaren Effekt macht die schnurgerade Richtung der Straße; denn genau wie man das Ende der Bergkette, gegen die Bäume der Allee zu, auf der ersten Station sieht, so ist es auf der zweiten und dritten auch; nur immer um so viel Meilen näher und größer; – Terracina, welches gerade am Ende der Allee liegt, sieht man nicht, bis man dicht davor ist. Dann wendet man sich auf einmal links um eine Felsenecke, und hat das ganze Meer vor sich; Citronengärten, Palmen, und alle Südgewächse auf dem Abhange vor der Stadt; die Thürme über den Büschen hervorsehend, und den Hafen ins Meer hineinragend. Das Meer ist und bleibt doch für mich das Schönste in der Natur. Ich habe es fast noch lieber als den Himmel. Von ganz Neapel hat mir wieder das Meer den erfreulichsten Eindruck gemacht; mir wird immer wohl, wenn ich die bloße weite Wasserfläche vor mir sehe. Von Terracina fängt nun der eigentliche Süden an. Dort ist ein anderes Land, und jede Pflanze, jeder Busch erinnert daran. Namentlich gefielen mir zwei gewaltige Bergrücken, zwischen denen die Straße durchgeht; sie waren ohne Schatten und Bäume, aber von oben bis unten mit Goldlack bewachsen, so daß sie ganz gelb aussahen, und fast zu stark dufteten. – An großen Bäumen und Gras fehlt es sehr. Die Nester Fondi und Itri machen sich ganz räuberhaft und graulich. Die Häuser kleben an den Felswänden; große Thürme aus dem Mittelalter dazwischen; viel Schildwachen und Posten auf den Bergspitzen ausgestellt; wir kamen indeß ohne Abenteuer durch. In Mola di Gaeta blieben wir Abends. Da ist der berühmte Balcon, wo man über Citronen- und Orangengärten weg das blaue Meer vor sich hat, mit dem Vesuv und den Inseln in weiter Ferne. Das war am 11. April; da ich nun den ganzen Tag im Stillen für mich gefeiert hatte, so konnte ich's am Abend doch nicht lassen, meiner Gesellschaft mitzutheilen, daß Dein Geburtstag sei, und da wurde Deine Gesundheit sehr getrunken; sogar ein alter Engländer, der dabei war, trank mit und wünschte mir » a happy return, to my sister«. Ich trank das Glas ganz leer auf Dein Wohl, und dachte Dein. Sei unverändert, wenn wir uns wiedersehen! Mit solchen Gedanken hin und her ging ich noch Abends in den Citronengarten am Meeresufer, und hörte, wie sich die Wellen so von fern her an's Land schoben, und zuweilen sehr leise plätscherten. Es war eine himmlische Nacht! Unter tausend Dingen, die mir durch den Kopf gingen, fiel mir auch das Grillparzersche Exempel ein, welches eigentlich unmöglich in Musik zu setzen ist, weshalb es denn auch Fanny wunderschön componirt hat; im Ernst aber, ich sang das Lied lange für mich, denn, ich stand nun eben an der Scene von der es spricht. Das Meer hatte gefolgt, die Beschwerde aufgegeben, und war sehr, ruhig. Das war das erste Lied. – Nun kam am folgenden Tag das zweite; denn das Meer war halb Wiese, halb Äther zu schauen, und die zierlichen Frauen nickten, wie auch Ölbaum und Cypresse; sie waren aber alle braun, und aus der Prosa kam ich just auch nicht her! – Was glänzt im Laube funkelnd wie Gold? Lauter Patrontaschen und Säbel; denn der König hielt Revue in S. Agata, und auf beiden Seiten des Weges defilirten Soldaten, die mir doppelt gut vorkamen, weil sie den Preußischen ähnlich sahen, und weil ich lange nur die päbstlichen gesehen hatte. Einige trugen Blendlaternen auf den Flinten, weil sie Nachts marschiert hatten; das Ganze macht sich keck und lustig. Nun kommt man in einen kurzen Felsenpaß, und an dessen Ende fährt man in's Campanerthal hinunter. Das ist das reizendste Thal, das ich bis jetzt gesehen habe; wie ein unermeßlicher Garten; weit und breit bepflanzt und bewachsen; an der einen Seite die blaue Meerlinie, an der andern die sanften Bergreihen, über denen noch Schneespitzen hervorsahen; in großer Entfernung der Vesuv und die Inseln, über die Ebene in blauem Duft ragend; auf die geht der Weg gerade zu. Große Baumalleen durchschneiden das weite Feld; unter jedem Stein drängen sich Gewächse hervor. Groteske Aloes, Caktus überall; ein Duft und eine Vegetation, wie toll; es ist unglaublich behaglich. Was in England durch die Menschen erfreulich ist, ist es hier durch die Natur; und wie dort kein Plätzchen ist, von dem nicht Jemand Besitz genommen, und es angebaut und verziert hätte, so ist hier keins, wo die Natur nicht Besitz nimmt, und Blumen und Kräuter und alles Schöne hervorbringt. Das Campanerthal ist die Fruchtbarkeit selbst. In der ganzen unermeßlichen Fläche, die in weiter Ferne von den blauen Bergen und dem blauen Meer begränzt ist, giebt's nur Grün zu sehen. So kommt man nach Capua. Ich kann es dem Hannibal nicht übel nehmen, daß er zu lange da blieb.

Von Capua nach Neapel geht's zwischen Bäumen, die mit Weinlaub behängt sind, unaufhörlich fort, bis am Ende der Alleen der Vesuv, und das Meer mit Capri, und die Häusermasse vor Einem liegt. Ich wohne hier in St. Lucia wie im Himmel; denn erstlich habe ich den Vesuv, die Berge bis Castellamare, und den Golf vor mir, und zweitens ist es drei Stock hoch. Leider raucht der Schelm von Vesuv aber nicht einmal, und sieht ganz aus wie ein anderer schöner Berg. Dafür fahren sie aber Abends mit Licht auf den Kähnen im Golf hin und her, um Schwertfische zu fangen. Das macht sich auch gut. Lebt wohl Ihr Lieben!

Neapel, den 20. April 1831.

Man muß sich so daran gewöhnen, daß Alles anders kommt, als man es etwa erwartet und berechnet, daß Ihr Euch nicht wundern werdet, wenn statt des Tagebuchbriefes nur ein ganz kurzer einläuft, der eben mein Wohlsein meldet, und außerdem nicht viel. Was die Gegend betrifft, so kann ich sie nicht beschreiben, und wenn Ihr durch alle, die darüber gesprochen und geschrieben haben, keinen Begriff davon habt, so werde ich ihn schwerlich geben können. Denn es ist eben darum unbeschreiblich schön, weil man es nicht beschreiben kann. Was ich nun sonst berichten könnte, wäre von meinem Leben hier; das war aber so einfach, daß ich in zwei Worten damit fertig bin. Bekanntschaften habe ich nicht machen wollen, weil ich nur höchstens noch einige Wochen hier fest bleiben werde, und dann in die Umgegend Touren mache, und weil ich nur die Natur hier herum recht kennen lernen will. So bin ich Abends um Neun zu Bett gegangen, und Morgens um Fünf aufgestanden, um von meinem Balcon herab mich an dem Vesuv, dem Meer, der Küste von Sorrent in der Morgenbeleuchtung zu erquicken; dann habe ich große, sehr einsame Spaziergänge zu Fuß gemacht, mir meine eigenen Lieblingspunkte selbst herausgesucht, wobei ich dann die Freude hatte, daß mein schönster Punkt ein den Neapolitanern fast ganz unbekannter war. Bei diesen Spaziergängen suchte ich mir irgend ein Haus auf der Höhe aus, aus das ich mich hinarbeitete, oder ging nur nach der Idee, ließ mich von der Nacht mit dem Mondschein überraschen, machte dann mit Vignerolen Bekanntschaft, um mich wieder zurück zu finden, so daß ich endlich ganz müde, gegen Neun, durch die Villa Reale nach Hause kam. Wie dann im Mondschein von der Villa aus sich das Meer mit dem reizenden Capri macht, wie da die blühenden Akazien fast betäubend duften, wie sonderbar sich die Fruchtbäume ausnehmen, die ganz mit rosa Blüthen überschüttet sind, und wie rosa belaubte Bäume aussehen – das ist schon wieder unbeschreiblich. Und weil ich denn eben meist nur in und mit der Natur gelebt habe, so kann ich weniger schreiben als sonst; vielleicht kommen wir mündlich einmal darauf zurück, dann werden die Bilderchen in unserm Wohnzimmer Stoff und Anknüpfungspunkte zu Erzählungen geben. Nur noch das eine, daß ich mit Dir, liebe Fanny, übereinstimme, indem Du einmal vor langen Jahren sagtest, Dein Liebling sei die Insel Risida; vielleicht hast Du es schon vergessen, ich aber nicht. – Sie liegt vor Einem, als sei sie nur zum Lustort erschaffen. Wenn man aus dem Gehölz von Bagnuolo kommt, erschrickt man fast, weil sie so nah, und groß, und grün aus dem Meere aufsteigt, während die andern Inseln, Procida, Ischia und Capri, in weiter Ferne, ungewiß, mit ihren blauen Schatten dastehen. Zugleich hat sich Brutus nach Caesars Ermordung auf der Insel versteckt, und Cicero hat ihn dort besucht; damals lag das Meer ebenso dazwischen, und die Felsen hingen auch so gebogen in's Meer, und es wuchs Grün darauf, wie jetzt. Das sind die Alterthümer die mir gefallen, und was zu denken geben, mehr als ein Paar Brocken Mauerwerk! – Solch einen gründlichen Aberglauben und Betrügungssucht wie hier in dem Volke habe ich aber nie geahnt. Es hat mir oft die Natur verleidet, denn die Schweizer, über die sich Vater ärgerte, sind wirklich unschuldige Naturmenschen dagegen. Mein Wirth giebt mir regelmäßig zu wenig auf einen Piaster heraus; dann sage ich's ihm, und dann holt er ruhig den Rest. – Die einzigen Bekanntschaften, die ich hier machen werde, sollen musikalische sein, um nichts unvollständig zu lassen, so z. B. die Fodor, die nicht öffentlich singt, Donizetti, Cocca u. s. w.

Nun an Dich, lieber Vater, noch ein Paar Worte. Du hast mir geschrieben, daß Du es nicht gern sehen würdest, wenn ich nach Sicilien ginge, und ich habe demnach diesen Plan aufgegeben, obgleich ich nicht läugnen kann, daß es mir etwas schwer wird; denn es war wirklich mehr als ein » whim« von mir. – Gefahren sind gar nicht zu befürchten; es geht sogar, recht um mir das Herz schwer zu machen, am 4. Mai ein Dampfboot ab, welches die ganze Tour macht, auf dem viel Deutsche, wahrscheinlich auch der hiesige Gesandte mitgehen werden; und einen feuerspeienden Berg hätte ich gern gesehen, da der böse Vesuv nicht einmal raucht. Deine Vorschriften haben indeß bis jetzt immer so sehr mit meinen Wünschen übereingestimmt, daß ich gewiß die erste Gelegenheit, Dir auch gegen meinen augenblicklichen Wunsch gehorsam zu sein, nicht vorbei gehen lassen werde, und somit habe ich Sicilien von meiner Reiseroute gestrichen. Vielleicht können wir uns um desto eher wiedersehen.

Und nun lebt wohl; heut will ich nach Capo di Monte spazieren gehen.