|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zur Charakteristik des Hauses Österreich

Das providentielle Fürstenhaus, das von 1273 bis zum Erlöschen des Heiligen Römisch Deutschen Reiches 1808 fast ununterbrochen die Krone des Reiches innehatte, trug eine weltgeschichtliche und kulturelle Sendung, die mit Österreich schicksalsmäßig so verbunden war, daß es in der Geschichte als Haus Österreich bezeichnet wurde. Man versteht darunter die Einheit von Fürsten, Volk und Land in Österreich. Das vornehmste Herrschergeschlecht, von religiösen Weihen umflossen, ist darum zugleich das volkstümlichste; das ist bis zu dem Grade wahr, daß Volk und Herrscher die gleichen Wesenszüge in Charakter und Schicksal tragen, eine Wahlverwandtschaft, die alle Glieder des Hauses und alle Schichten des Volkes wie eine große Familie umfaßte. Wenn irgendwo in der Welt, so gehörten in Österreich Kaiser und Volk zusammen; alle Herrscher aus diesem Hause waren Volksfürsten und Volkskaiser in des Wortes innerster Bedeutung, die Österreich zu dem machten, was es geworden war, zur historischen und kulturellen Größe, die fortwirkt ...

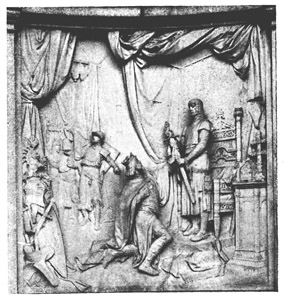

Rudolf v. Habsburg empfängt vor Basel die Kunde seiner Königswahl 1273.

(S. Knackfuß.)

Seit über 600 Jahren herrschte das Haus in Österreich, von 1278 bis zur Unterbrechung um 1918; doch selbst der an der Unterbrechung mitverantwortliche Minister und nachmalige Hüter Österreichs, Prälat Seipel, mußte gegen sein Lebensende der abgeklärten seherischen Erkenntnis Raum geben, daß die geschichtliche Rolle dieses Hauses keineswegs zu Ende sei.

Man kann diesem größten Herrschergeschlecht der Welt, zu dessen Tragik es gehört, das bestgehaßte und geschmähteste Fürstenhaus zu sein, geschichtlich nur gerecht werden, wenn man es mit anderen vergleicht, etwa mit seinem unmittelbaren Vorgänger, dem gewaltigen Geschlecht der Staufischen Kaiser, diesen mittelalterlichen himmelstürmenden Kolossen, die den Universaltraum ihres Weltkaisertums gegen Papst und Kirche, also gegen die eigene Rechts- und Gnadenquelle, mit Gewalt verwirklichen wollten und nach Art der allrömischen Imperatoren einen cäsaro-papistischen Imperialismus schufen, mit dem sie das »Reich« und sich selbst zugrunde richteten. Der nationale Imperialismus wurde auch später immer wieder versucht, von Gustav Adolf als protestantisches Reich; von Franz I. von Frankreich und vom Sonnenkönig Ludwig XIV.; von den Osmanen unter Soliman und dann unter Kara Mustapha; von den russisch-tatarischen Despoten; von Napoleon usw. – sie sind gescheitert an dem Widerstand des Hauses Österreich, an den Habsburgern, die die Idee des Reiches verteidigten gegen den Imperialismus, die Rechtsidee gegen die Gewalt, im Sinne der Heiligen Krone als apostolische Kaiser in der Kirche, und staatspolitisch die Linie der Babenberger in Österreich fortsetzten als »Lehensträger Gottes«. Als Karl V. über das Schlachtfeld von Mühlberg ritt, war der Traum eines Weltreiches verwirklicht, in dem die Sonne nicht unterging, und das eben »Reich« war, nicht Imperialismus; als Leopold I. die Geburt eines Erben feierte, war Haus Österreich bis Karl VI. die erste Großmacht der Welt und als Universalreich und »triumphierende lateinische Monarchie« die barocke Erneuerung des Reiches Karls des Großen und Ottos I., von Österreich aus!

Die historische Sendung des Hauses Österreich war auch dem alten Deutschen Reich gegenüber nicht weniger verdienstvoll und zugleich abendländischer, apostolischer und universeller Natur. Man vergißt vollkommen dieses Wesentliche: der Kaiser war das Reich, und dieses Kraft seiner Weihe als Schirmherr der Christenheit und der Reich Gottes-Idee auf Erden, der das religiöse Sittengesetz, die göttlichen Natur- und Völkerrechte, also das legitime Recht und die Autonomien der Völker und Staaten gegen Gewalt und Raub schützte, und mit seiner apostolischen Sendung als Vogt der Weltkirche den metaphysisch verankerten Anspruch auf Weltherrschaft als alleiniger Kaiser verband.

*

Hier liegt aber auch die Ursache der Schmähungen, die seit der Reformation gegen das edle Haus nicht verstummt sind, und der Grund einer Tragik von geradezu antiker und shakespearischer Größe. Wie immer ist geschichtliche und menschliche Tragik in dieser Welt des Gegensatzes der unvermeidliche Schattenriß des ritterlichen Heldentums, das von einem Strahl aus jener Welt berührt ist ... Vergeblich wird man sich bemühen, dem Hause Blutschuld, Blutschande, Mord, Länderraub, Gewalttat, Gottlosigkeit, Verrat und ähnliche Verbrechen nachzuweisen, mit denen so viele andere Fürstenhäuser von der Antike bis zur Gegenwart irgendwie belastet sind und dafür oft noch bewundert werden – kein anderer Vorwurf trifft mit Recht das vielgeschmähte Haus, als daß der sittliche Held, der Übermenschliches vollbringt, zuletzt wohl der übermenschlichen Ausgabe und der Schicksalsmacht unterliegt und unterliegen muß, obschon er Sieger bleibt, weil der Sieg der heroisch sittlichen Idee nur im Unendlichen vollkommen ist, im Ewigen, das über dem unzulänglich Endlichen hereinblickt und es vollendet.

Die historischen Anklagen gegen das Haus Habsburg lassen sich auf drei Hauptpunkte zurückführen:

1. daß es Hausmachtpolitik getrieben; ein Vorwurf, der allerdings auf die Urheber zurückfällt, aus Brandenburg-Preußen, aus jene Teilfürsten, die aus Kosten des Reiches Gebiets- und Machtvergrößerungen anstrebten und dem Kaiser, der ohne Hausmacht seine Pflicht nicht hätte erfüllen können, nicht selten militärische Hilfe und meistens auch den »Reichspfennig« als Steuer schuldig blieben; wogegen Haus Österreich zum Schutz des Reiches und des Rechtes auf allen Schlachtfeldern Europas kämpfte, niemals in Angriffskriegen, sondern in Verteidigungskriegen für das heilige Recht, so daß von »Hausmachtpolitik« im Sinn egoistischer Sonderinteressen niemals die Rede sein kann;

2. daß es seinen Besitzstand nicht eroberte, sondern »zusammenheiratete« – » tu felix Austria nube ...«, wobei aber nicht zu übersehen ist, daß solche Verträge legitimer sind als Gewalt und Raub; und daß die legitimen Erwerbungen in der Regel auch noch mit den Waffen erkämpft oder verteidigt werden mußten;

3. daß die Habsburger nicht fähig gewesen seien, den nationalen Einheitsstaat gegen den Fürstenseparatismus zu schaffen und also das Unglück des Reichs verursacht hätten. Dieses Unglück haben aber schon die Staufen verursacht. Die Habsburger haben im XIII. und auch im XVIII. Jahrhundert andere geschichtliche Aufgaben gehabt, als den kleindeutschen Nationalstaat zu schaffen, wofern sie diese Ideologie aus der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts überhaupt je als angemessen gefunden hätten, ohne darum den beliebten Vorwurf »undeutsch« zu verdienen.

Die Verzerrungen des geschichtlichen Charakterbildes entstammen, wie ohneweiters zu erkennen, dieser einseitigen nationalliberalen und freisinnigen Denkweise, die ihre Wurzeln in der Reformation hat, und auch das irreführende Schlagwort vom »finsteren Mittelalter« erfunden hat. Mit nachsichtiger Umschreibung spricht man gelegentlich auch von »den Schattenkaisern in der Wiener Hofburg«, ungeachtet dessen, daß diese »Schattenkaiser« das Reich gegen Türken, Franzosen, Schweden und gegen – deutsche und preußische Fürsten behaupteten; daß sie den Machtplänen Franz I. und Ludwig XIV. in Burgund und in den Niederlanden, sowie in Italien entgegentraten und diese Länder als Bollwerke dem Reiche angliederten, so unter Maximilian I., dessen Politik später Prinz Eugen weiterführt und vollendet; kurz, daß diese »Schattenkaiser in der Hofburg« oft gegen drei bis vier Fronten zugleich Kriege führen mußten und gegen eine Welt von Feinden ihr Universalreich ausbauten. Das maßgebendste Zeugnis darüber hat in der Geschichte der große protestantische Denker Leibniz 1689 gesprochen, indem er sagte, daß Deutschland untergegangen sein würde, wenn nicht Gott eine neue Macht erweckt hätte in dem Hause Österreich, das allein vermocht hat, das wankende Geschick Europas aufrechtzuerhalten, und dem es für gerecht beizumessen sei, daß Deutschland noch besteht.

*

Weithin schattet der Stammbaum dieses zugleich ältesten Fürstenhauses über das gesamte Abendland hinaus; das Blut der Heiligen und der edelsten Geschlechter ist in diesem Hause vereinigt, das mit dem lothringischen Zweig bis zu den Sassaniden reicht, während zugleich eine Deszendenz von Mahomed, dem Propheten, über die spanische Linie zu Kaiser Ferdinand I. führt, von dem in einem gewissen Betracht sämtliche europäischen Fürstenhäuser abstammen. Wer aber aus den Kreuzwortspielen der Genealogie voreilige Schlüsse auf das ziehen wollte, was deutsch oder undeutsch sei, möge wissen, daß zum Beispiel Kaiser Wilhelm II. durch seine russische Urgroßmutter in ziemlich steiler Deszendenz Dschingis Khan zum Ahnherrn, also mongolisches Blut in den Adern hat. Auch die vier Habsburger Typen, die man zu unterscheiden glaubte, und die ungefähr den vier Temperamenten entsprechen, sind Gedankenspiele dieser Art. Wohl kann man in gewisser Abfolge unterschiedliche Merkmale wahrnehmen. Das heiße Blut der Visconti rollte in den Adern der älteren deutschen Habsburger, die sich in den 130 Jahren des Ausscheidens von der römischen Kaiserwürde hart stoßen in dem engen Raum ihrer Erblande; die piastische Königstochter Cimburgis von Masovien, die mit bloßer Hand einen Nagel eintreiben konnte, Gemahlin des Eisernen Ernst, wird Stammutter aller späteren Habsburger und eines Geschlechtes, dessen Blüte der ritterliche Maximilian I. ist, der wieder mit seiner reicheren Individualität dem Ahnherrn Rudolf I. ähnlich scheint. Neue Merkmale weisen die großen Habsburger auf, die von der kastilischen Johanna her einen Tropfen Schwermut in ihrem von heiligem Glaubenseifer erfüllten Gemüt empfingen und auch äußerlich charakteristische Züge tragen. Wieder entsteht ein neuer Typus mit großen körperlichen Vorzügen aus der Verbindung Leopolds I. mit einer deutschen Prinzessin, der Karl VI. entstammt; und mit dem Hinzutritt des lothringischen Hauses durch den Gemahl Maria Theresias will man abermals neue Wesenseinflüsse wahrgenommen haben.

*

Aber allen einseitigen oder übertriebenen Theorien von Blut und Rasse gegenüber gilt der Satz der Heiligen Schrift: wer nicht aus dem Geiste wiedergeboren ist, wird nicht das Leben haben. Das gilt für Geschlechter und Völker. Es ist das umbildende höhere Gesetz des Ethos, das über Fleisch und Blut gebietet und als Seelenpflege Tradition ausbildet. Dieses Ethos wirkt bestimmend in den unverbrüchlichen habsburgischen Hausgesetzen, denen es zugrundeliegt, und die Charakter und Dauer verbürgen. So haben sich, ungeachtet sonstiger sekundärer Einflüsse, als bleibendes Erbgut gemeinsame, spezifisch habsburgische Wesenszüge ausgebildet, die sich als das Entscheidende fort und fort erhalten haben: der religiöse Sinn für das Ewige; der unerschütterliche Glaube an die Sendung des Hauses in diesem Zusammenhang; der Herrscherwille, der auf Selbstbeherrschung, Disziplin und persönlicher Anspruchslosigkeit beruht, verbunden mit dem Bedürfnis nach großer Repräsentation als Ausdruck hoher Kultur, die die Pflege der Künste zur Staatsraison rechnet, wie schon an Rudolf I. nachzuweisen ist, in besonderem Maße an Rudolf dem Stifter, an Maximilian, an Leopold I., Karl VI. bis herauf zu Franz Joseph I. Wien und das ganze Österreich sind der Abglanz dieses Geistes.

Diese habsburgischen Hausgesetze, im wesentlichen schon von Rudolf I. festgelegt, von Rudolf dem Stifter auf Grund des friderizianischen Freiheitsbriefes der Babenberger zum Staatsprivilegium erhoben, bilden das eigentliche Staatsgrundgesetz Österreichs, indem sie nicht nur die Erbfolge auch für die weibliche Linie regeln, sondern überhaupt vom Anfang an das »unteilbar und untrennbar« – indivisibiliter ac inseparabiliter – der Pragmatischen Sanktion Karl VI. aussprechen, dies auch im Hinblick auf die böhmische und ungarische Ländermasse, deren organische Zusammengehörigkeit in wirtschaftlicher und kultureller Beziehung Maximilian und vor ihm Rudolf der Stifter, ja sogar schon die Babenberger, diese wenigstens ahnungsweise, vorgeschaut haben. Die staatliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit Österreichs ist also schon in diesen Hausgesetzen festgelegt. Was die alte Volkshymne sagt: »Ewig bleibt mit Habsburgs Krone – Österreichs Geschick vereint«, ist eine unwiderlegbare Wahrheit. Auch in dem Sinn, dass das österreichische Volk, ganz so wie sein altes Herrscherhaus, die Vielheit seines Blutes als Kulturbereicherung und Völkerverbindung als Deutschtum universeller Art ausprägt und sein geschichtliches Werden, sein Staatstum und Volkstum, kurz sein Österreichertum auf ewigen Gesetzen aufbaut und gründet. Daraus ist alles Mißverstehen und alle Anfeindung gegen das Haus Österreich zu erklären. Denn der sogenannte Freisinn, der Marxismus und der extreme Nationalismus, wie überhaupt die Feinde der Kirche, können die ewigen Gesetze, auf denen Haus Österreich beruht, und darum auch dieses Österreich nicht begreifen.

Das gewaltige Staufengeschlecht war mit Konradins Enthauptung 29. Oktober 1268 zu Neapel erloschen. Den Freundestod erlitt mit ihm der letzte babenbergische Abkömmling Friedrich, der Sohn Gertruds, der Witwe Wratislaws, die, um ihre österreichischen Ansprüche zu retten, den Grafen Hermann von Baden geheiratet hatte. Dieser herrschte auch kurze Zeit, bis zu seinem Tode in Österreich. »Herzog von Österreich und Steiermark« nannte sich der junge Friedrich, um einen Anspruch zu behaupten, der mit ihm ins Grab sank. Die Mutter Konradins, Elisabeth, begrub ihren Schmerz in dem Zisterzienserkloster Stams im Oberinntal, das sie durch ihren zweiten Gemahl, Meinhard von Tirol, zum Andenken Konradins gestiftet hatte, dieses Wunderwerk religiöser Kunst, das zur Tiroler Fürstengruft geworden ist, ein herrliches Bilderbuch der Landesgeschichte.

In Deutschland stand das Faustrecht in voller Blüte. Nach dem Schattenkönig Wilhelm von Holland tauchten gleich zwei Scheinkönige auf, Alfons von Kastilien und vor allem Richard von Cornwallis, der sich aus seinen englischen Kohlengruben den bloßen Luxus eines königlichen Schaugepränges leisten wollte. Die deutsche Krone wurde dem Meistbietenden verkauft. Aus dem toten Körper Deutschlands schnitten sich die Reichsfürsten die Teile heraus, die sie erraffen konnten. Nicht mehr die Gesamtzahl der deutschen Fürsten wählte den König, sondern die Siebenzahl der Inhaber der alten Hof- und Erzämter, dazu auch der König von Böhmen in der Würde des Mundschenks gehörte; diese Wahl- oder Kürfürsten hatten kein Interesse an einem starken Königtum, sondern vielmehr daran, es dauernd in ihrer Abhängigkeit zu erhalten. Wer ihrer fürstlichen Machtstellung die meisten Vorteile versprach, hatte die meiste Aussicht auf die Krone; ein Schachergeschäft ging jeder Wahl voran. Daraus mußte sich jene anhaftende Schwäche ergeben, die auch die besten Herrscher nicht mehr ganz überwinden konnten. Es ist die geschichtliche Schuld der Hohenstaufen, die sich in Italien und in dem unseligen Kampf gegen die Päpste zerrieben und verspielten, durch die Vernachlässigung Deutschlands diesen dauernden Schwächezustand herbeigeführt zu haben. Es war Wahlreich geworden mit allen Nachteilen, die ihm anhaften müssen.

Mit Kaiser Friedrich II. Ende, der in Palermo begraben ist, und der sich in seinem Testament selbst seiner Versäumnisse gegen Deutschland anklagt, beginnt »die kaiserlose, die schreckliche Zeit«. Auf diesem düsteren Hintergrunde heben sich schließlich übergroß zwei mächtige Gestalten ab, die ins volle Licht der Geschichte treten, beide hervorragend durch ungewöhnliche Charaktereigenschaften und Herrschertugenden, beide erfüllt von einem gewaltigen Gedankenkomplex, beide dem gleichen Hochziel zustrebend, wenn auch auf verschiedenen Wegen und mit ungleichem Schicksal, beide um die Palme des Sieges ringend: König Ottokar II. von Böhmen und Rudolf von Habsburg.

Wenn sich der endliche Sieg nicht Ottokar zuneigt, obwohl er zunächst im Besitz der größeren Machtmittel ist, sondern Rudolf, so erklärt sich das nicht aus dem bloßen Schlachtenglück des einen oder der geringeren Zähigkeit des anderen; nein, es ist ein Sieg des höheren Rechtes und des sittlichen Anspruchs über ein willkürliches, wenn auch glänzendes Machtstreben. Bei aller Genialität und trotz findiger Ausnützung der gegebenen äußeren Umstände mußte Ottokars Glück zerbrechen; wieviel Gutes er schaffen mochte und als Endabsicht in seiner Brust trug: die naive Begehrlichkeit des Przemysliden, die die Hand ausstreckt nach fragwürdigem Besitz, die primitive Robustheit in der Wahl seiner Mittel, die Skrupellosigkeit seiner ehrgeizigen Wünsche, die Hemmungslosigkeit bei aller List und Schläue als Erbteil seines Herkommens, das allzu materielle Streben in dem zweifellos kühnen Gedankenbau, sind das tiefere Geheimnis seines schließlichen Mißlingens und Sturzes.

*

Nichts wäre verfehlter, als Ottokar Größe abzusprechen und Verdienst um Österreich, wie Otto von Horneck in seiner Reimchronik tut im Sinne der aufsässigen Steirer Landherren und der Staufenpartei, die damals schon eine Art deutschnationale, papstfeindliche Anschlußpartei in Österreich war. Die Abneigung war um so größer, als Ottokar in seinem absolutistischen Streben die Macht des Landadels einschränkte und sich wohlweislich auf Städte und Bürgerschaft stützte, die Quelle des Wohlstandes, weshalb er ja auch in seinem Stammland Böhmen Freund und Schirmherr der eingewanderten deutschen Ansiedler, Handwerker und Kaufleute war, die er mit Sonderrechten ausstattete, um auf diese Weise das Aufblühen Böhmens mächtig zu fördern und seine Herrschaft gegen die alten Adelsrechte zu befestigen. Jedenfalls wußte er jedes Land nach seiner Eigenart zu behandeln und in Österreich Ordnung und Wohlstand zu heben, daß es hieß, es gäbe von etlichen steirischen Herrschaften abgesehen, »keinen Winkel, der dem König nicht willig und gerne gehorchte«.

Es ist nicht zu verkennen: er trug sich mit einem ganz großen Entwurf. Das Deutsche Reich hielt er für tot. Stücke herauszureißen und sich einzuverleiben, wie das Egerland an Böhmen, war seine Politik gleich der anderer Fürsten. Österreich besaß er schon, und er trug kein Bedenken als Zweiundzwanzigjähriger die 46jährige Königswitwe Margarethe aus babenbergischem Stamm zu Hainburg 1252 zu ehelichen, um Erbansprüche auf Österreich zu gründen. Das gleiche tat der Ungarkönig Bela IV., der Steiermark an sich riß und die Witwe Gertrud, die ebenfalls Erbansprüche hatte, einem seiner Fürsten von Halicz (Galizien) vermählte, gegen Abtretung ihrer Rechte an ihn, den König; sie war völlig rechtlos geworden, als der Gatte sie nach einem Jahr verstieß. Erst die Schlacht von Kroissenbrunn an der March 1260, die gewaltigste, die während des Mittelalters in Österreich geschlagen wurde, entschied die Alleinherrschaft Ottokars, der sich nun auch von Margarethe, der »Königin der Tränen«, scheiden ließ, und ungeachtet seiner Beziehungen zu Agnes von Khuenring, dem Hoffräulein Margarethes, die ihm drei außereheliche Kinder schenkte, Kunigunde, die Enkelin des Ungarkönigs und Tochter des polnischen Fürsten Rostislaw ehelichte, während sich Margarethe still nach Krems zurückzog.

Wenn es bei Shakespeare heißt, daß Böhmen ans Meer grenzt, so hat es seine Richtigkeit damit insoferne, als er es verstand, auch Kärnten mit dem Küstenstrich bis zur Adria, obschon in fragwürdiger Weise, zu erwerben und mit den Bayern ebensogut wie mit den Ungarn fertig zu werden. Aber sein Plan war durchaus nicht darauf beschränkt, Österreich von Prag her aufzubauen. Er hatte viel Größeres vor und brauchte es im Besitze einer solchen Hausmacht nicht bloß zu träumen. Das Reich neu aufzubauen von der Adria bis zur Ostsee mit Prag als Mittelpunkt, das war seine großzügige, keineswegs undurchführbare Idee, hatten doch die Luxemburger später ähnliches verwirklicht und Prag zur Hauptstadt des Reiches erhoben!

Rudolf von Habsburg belehnt Ottokar von Böhmen.

(Relief von R. Weyr, Grillparzer-Denkmal, Wien-Volksgarten.)

Warum hat Ottokar von Böhmen 1255 den Zug nach dem heidnischen Preußen unternommen und Königsberg gegründet? Doch nicht, nach kleinlicher Geschichtsauffassung, bloß um die Gunst des Papstes zu erwerben, die er sich schon zu sichern wußte, als er in schlauer Berechnung sich zeitig genug von den sinkenden Hohenstaufen abwendete und obendrein in dem Bischof Bruno von Olmütz einen ausgezeichneten Ratgeber und Fürsprech besaß, jedenfalls verband er mit dem Zug und dem nochmaligen Versuch den Gedanken der Eroberung und künftigen Herrschaft mit dem Schwergewicht nach dem Osten, nach Polen und Rußland, worauf seine Ehe mit der ehrgeizigen polnischen Fürstentochter Kunigunde untrüglich weist. Dabei gedachte der Gründer von Königsberg ohne Zweifel das ohnmächtige Deutschland aufzusaugen, und, ohne daß er sich darum bemühte, die Reichskrone würde ihm als faule Frucht von selbst in den Schoß fallen. Keinen Augenblick zweifelte er daran, daß er, wenn die Dinge reif würden, als der einzige Beschützer der Christenheit, der die Macht dazu hatte, die Krönung und Weihe aus den Händen des Statthalters Christi empfangen würde, für ein neues Reich der westöstlichen und nordsüdlichen europäischen Mitte von Meer zu Meer, von der Adria bis zur Ostsee!

Darum war er wie aus Wolken gefallen, als die deutschen Kurfürsten, wohl erst geraume Zeit nach dem Tode Richard von Cornwallis' und nur auf Drohung des Papstes hin, 1273 in Frankfurt zur Wahl schritten und statt den ihm bequemen Scheinkönig Alfons eine noch unbekannte und doch vielversprechende, achtunggebietende Größe zum deutschen König ausgerufen: Rudolf von Habsburg.

Es mußte Ottokar nicht nur erbosen, sondern auch beleidigen, wie man dabei vorging. Wenn Schiller in seiner herrlichen Ballade »Der Graf von Habsburg« das festliche Krönungsmahl zu Aachen besingt und darin sagt: »Es schenkte der Böhme des perlenden Weins«, so gehorcht der Dichter einer allerdings nur poetischen Gerechtigkeit. Denn in Wahrheit haben die sechs Kurfürsten, vor allem aber der Erzkanzler Bischof Werner, der Eppensteiner, von Main; und Rudolfs Schwager Burggraf von Zollern in Nürnberg, die Wahl vor Ottokar geheimgehalten und dessen Kurstimme den Wittelsbachern übertragen lassen mit der etwas fadenscheinigen Begründung, daß ein slawischer König in Böhmen das deutsche Wahlrecht nicht ausüben dürfe. Man hatte seinen Einspruch gefürchtet und wohl auch mit Recht.

Ottokar sah seine Pläne durchschaut und durchkreuzt. Es mochte ihn doppelt und dreifach beleidigen, daß man ihm die Krone nicht nur vorenthielt, sondern auch ohne ihn, ja gegen ihn, vergab. Es war eine mehr als deutliche Absage an den mächtigsten Fürsten, der gerade wegen seiner Macht gefürchtet und in der Rechtmäßigkeit seiner Gebietserweiterungen vor der Oberlehenshoheit der Krone nicht ganz einwandfrei bestand. Er mochte fühlen, dieser Rudolf ist die unbekannte Ziffer, die das Schicksal oder die Vorsehung in seine allzu genaue menschliche Berechnung eingesetzt hatte und Dämmerung bedeuten könnte. Er rüstete denn auch sofort zur Gegenwehr. Papst Gregor X. müsse erkennen, daß Ottokar allein fähig sei, die christliche Kirche im Abendland und jenseits des Meeres zu verteidigen, und darum müsse er der Wahl Rudolfs die päpstliche Anerkennung versagen; die deutsche Königsfrage möge auf ein Konzil in Lyon für nächstes Jahr vertagt werden, dahin Ottokar wie auch Alfons von Kastilien ihre Sachwalter schicken werden.

Aber der Papst hatte bereits seinen Entschluß gefaßt.

Wie Klang von Friedensglocken ging es durch die Lande bei der Wahl Rudolf I. vor 660 Jahren. Eine Wende war da, eine völlig neue Zeit begann. Vorüber »war die kaiserlose, die schreckliche Zeit – und ein Richter war wieder auf Erden«!

Sollte man es auf eine kurze Formel bringen, was die Sendung Rudolfs und seines Hauses war, so müßte sie lauten: Gott dienen und dem Statthalter Christi auf Erden! Dasselbe, was schon Programm der Babenberger war. So lautete sein erstes Aktenstück, das er 1274 durch eine feierliche Gesandtschaft mit der Bitte um Bestätigung seiner Wahl nach Rom sandte: »Nur in Ehrfurcht vor seiner heiligen Mutter der Kirche und zur Befestigung des katholischen Glaubens habe er die Krone angenommen und erbitte die Gnade Gottes, der Kirche und des apostolischen Stuhles. Er gelobe nicht nur alles, was seine Vorgänger dem Stuhle Petri geleistet, sondern auch anderes zu tun, was der Heilige Vater ohne Zergliederung des Reiches von Gottes- und Rechtswegen für nützlich erachten werde.«

Sein Kanzler Propst Otto von Speger fügte auf dem Konzil zu Lyon, wohin sich Papst Gregor X. begeben hatte, noch die urkundliche Beglaubigung hinzu, daß er die Rechte der Kirche schützen und jeder Herrschaft in Italien entsagen wolle. Das war die völlige Abkehr von der unseligen Kaiserpolitik der Staufen und ihrer Vorgänger, die durch ihren Kampf gegen das Papsttum sich und ganz Deutschland, das Reich, ins Unglück gestürzt hatten. Diese Abkehr war das völlig Neue und Heilsame. Die Wiederherstellung des Heiligen Reiches. Die Herrschaft des religiösen Sittengesetzes. Das eigentliche und ausschließliche Amt des Kaisers als weltliche Verkörperung des Reichs und schützender Arm der Kirche. Der Kaiser in der Kirche, nicht gegen die Kirche. Ursinn der Krone Karls des Großen, geklärt von Gregor VII. Grundgesetz Rudolf I. und seiner Dynastie, daraus sich alles ergibt, universelle Sendung, Weisheit und Schicksal, Österreich in Ewigkeit.

*

In tiefem Dunkel ruhen die Anfänge Habsburgs. Als Ahnherr erscheint Graf Guntram im Elsaß und Schwabenland, der 200 Reiter Heinrich dem Finkler gegen die Magyaren stellt. 1027 erbaut ein Sproß des Hauses, Bischof Werner von Straßburg, im Kanton Aargau zwischen der Reuß und Aar auf anmutiger Höhe die »Habsburg«, abgeleitet von »Hab« oder »Haff«, das heißt Bucht, die sich aus der Vereinigung der beiden Nebenflüsse des Rheins bildet. Graf Rudolf ist geboren am 1. Mai 1218 und war als Täufling Kaiser Friedrich II. zuerst Staufenanhänger und Ghibelline. Als er gewählt wurde, lag er gerade im Felde gegen den Bischof von Basel wegen drei oberrheinischer Städte, die er ihm abnahm, wie es im Zug der eisernen, gewinnsüchtigen Zeit lag, wo alles nach Mehrung des Besitzes strebte. Erschüttert von dem Anerbieten der Königskrone, das ihm der Schwager Friedrich von Zollern vor den Mauern Basels brachte, schloß er sofort Frieden mit dem überraschten Bischof Heinrich, der ausgerufen haben soll: »Lieber Herrgott, sitz fest auf Deinem Thron, sonst nimmt sich dieser Rudolf auch noch Deinen Platz!«

Die Habsburg im Kanton Aargau. Ursprüngliche Form zur Zeit Rudolfs von Habsburg.

Rudolf war ein Fünfundfünfziger, als er zur Königswürde gelangte. Seine ungewöhnlich hohe, schlanke Gestalt, der kleine Kopf, die hohe Stirn, sein blitzendes Auge, die große Adlernase, sein graues Wams, das er im Lager selber flickte, seine sparsame Einfachheit, bei gegebenen Anlässen wieder seine wahrhaft kaiserliche Prunkentfaltung, fortvererbte traditionelle Züge, erinnerten die Zeitgenossen an Karl den Großen. »Ich gelobe«, rief er bei seiner Wahl zu Frankfurt am 1. Oktober 1273 vor allem Volk, »von nun ein Schirmer des Landfriedens zu sein, wie ich bisher ein unersättlicher Kriegsmann gewesen bin!«

Rudolf von Habsburg.

Die Legende erzählt, auf einer Jagd hörte er ein Glöcklein läuten und fand einen Priester auf dem Versehgang, der einen geschwollenen Gießbach, dessen Brücke weggerissen war, durchwaten wollte. Da setzte ihn der Graf auf sein ritterliches Pferd und als die fromme Reise vollendet war, schenkte er es dem göttlichen Dienst: »Nimmer besteige ich das Roß, das meinen Herrn und Heiland trug, von dem ich Leben und Gut zu Lehen empfing!« Dieser Priester soll später der Erzkanzler des Reiches, Werner von Mainz, gewesen sein; geschichtlich ist, daß er diesem das Geleit über die Alpen gab, als er 1260 nach Rom zog, sich das Pallium, den erzbischöflichen Hermelin, zu holen. Dieser Werner von Mainz war es, der hauptsächlich die Wahl Rudolfs betrieben hatte. Die Legende hinwiederum will uns sagen, daß eine gottgefällige Tat der Ursprung des Herrscherhauses war. Sie fügt noch einen bedeutsamen Zug hinzu, nämlich, daß Rudolf bei der Königskrönung in Aachen in Ermangelung des Szepters das Kruzifix ergriffen und geküßt und darauf den Huldigungseid der Fürsten entgegengenommen habe: »Dies Zeichen, in dem die Welt erlöst wurde, soll mein Szepter sein!« – ein tief symbolisches Moment, das man nicht übersehen soll. Göttliches Walten will Rudolf erkennen, der nie von solchem Glück geträumt, als der Herr der Welten auf sein Haupt mit eins die Krone seines Reiches gesetzt, und Grillparzer läßt ihn weiter sagen: »Da ward ich tief des Wunders mir bewußt und hab gelernt, auf Wunder zu vertrauen!«

Rudolf von Habsburg setzt den Priester auf dem Verfehgang auf sein Pferd.

(Österreichische Lichtbildstelle. Bild von S. Grobel.)

Deutschland spürte bald, daß es wieder einen König hatte. Zuerst ließ er einige Raubritter hängen. »Die Fürsten und Edlen ergriff Furcht und Zittern«, schrieb ein Chronist, »das Volk Freude und Hoffnung; Ackerleute und Kaufleute gingen wieder vertrauensvoll an ihre Arbeit, die Räuber verbargen sich in ihren Schlupfwinkeln.« Dann trat er an König Ottokar heran, der sich Österreich angeeignet hatte, daß er die Lande herausgebe und sein Stammland Böhmen als Lehen empfange. Es hatte Ottokaren nichts genützt, daß sein so tüchtiger Anwalt, Bischof Bruno von Olmütz, auf dem Konzil zu Lyon gegen den »so wenig geeigneten Grafen« und gegen dessen Königswahl opponierte; Gregor X. gab ihm den wohlmeinenden Rat, Ottokar möge sich unterwerfen und Freundschaft schließen.

Ein Jahr später leistete Rudolf dem Papst bei einer Begegnung zu Lausanne persönlich den Treuschwur und gewann die Freundschaft Gregors durch sein gewinnendes Wesen; zum erstenmal trat er im vollen Glanz seiner Königswürde auf. Zur Kaiserkrönung, die noch im Herbst 1275 zu Rom stattfinden sollte, kam es nie. Gregor verstarb alsbald, und Rudolf in seiner klugen Vorsicht hatte Scheu nach Italien zu gehen, »in die Höhle des Löwen«, wie er sagte, »in welcher man zwar viele Fußstapfen der Kaiser einwärts sehe, aber wenige auswärts«.

*

Das geschichtliche Drama eilt dem Höhepunkt zu, das Grillparzer in »König Ottokars Glück und Ende« ergreifend gestaltet hat. Das Reich half nicht, Rudolf mußte schon mit eigenen Mitteln den Böhmenkönig zwingen. Meinhard von Tirol, dessen Tochter mit seinem Sohn Albrecht vermählt war, stand ihm besonders bei, auch König Ladislaus von Ungarn, dessen Bruder Andreas Rudolfs Tochter Clementia bestimmt war. Der Bayernherzog trotzte, er erlag. Ebenso trotzte Wien unter Bürgermeister Paltram. Dagegen hatten sich die Rosenberger in Böhmen gegen Ottokar erhoben. Vor Wien trat ihm Rudolf entgegen: »Geschworen hab ich, Ruh und Recht zu schirmen, beim allessehenden dreieinigen Gott! Nicht eines Haares Breite sollst du von dem behalten, was nicht dein; Gib, was dir vom Reich!« Kniend leistete Ottokar den Vasalleneid.

Rudolf von Habsburg an der Leiche Ottokars in der Schlacht bei Dürnkrut, 26. August 1278.

(Bild von Hans W. Schmidt, Weimar. Österreichische Lichtbildstelle.)

Aber der Ehrgeiz ließ ihn und die stolze Kunigunde nicht ruhen. Es kam zur neuen Erhebung und zur Schlacht bei Dürnkrut. Den ganzen Tag wogte der Kampf; eine Zeitlang lag Rudolf besinnungslos unter seinem Streitroß, aber am Abend stand er vor der mächtigen, entblößten Leiche Ottokars, der in der verlorenen Entscheidung wohl selbst den Tod gesucht hatte. Erschüttert warf Rudolf dem nackten, schmucklosen König, der dem Kaisermantel nachgestrebt und dem nicht eine arme Decke geblieben war, seinen eigenen Mantel über, und ließ ihn dann einbalsamieren und in Purpur hüllen. Er ruht in der Veitskirche zu Prag. Das Schicksal hatte längst gegen ihn entschieden. Der Entscheidungstag des Endkampfes, der 26. August 1278, ist zugleich mit den letzten Strahlen der Sonne und den Abendglocken des Marchfeldes der Anbruch eines neuen Österreichs.

Nicht eher verließ Rudolf I. Wien, wo er fast fünf Jahre verblieb und wo seine Gemahlin, Königin Anna, verstarb, bis er nicht Ordnung in den österreichischen Ländern gemacht und sie von allerlei Zugeständnissen befreit hatte, zu denen er wegen des Krieges mit Ottokar gezwungen gewesen war. Es waren eroberte Lande, die er mit eigener Kraft und eigenen Mitteln, fast ohne Reichshilfe, gewonnen hatte, und die er seinem Hause zu sichern gedachte in der reiflichen Erkenntnis, daß ein deutscher König ohne entsprechende Hausmacht, wie sie die deutschen Fürsten selbst besaßen, nicht würdig aufzutreten und noch weniger seine großen Verpflichtungen dem Reich gegenüber zu erfüllen vermöchte, das bei der damals schon begonnenen Selbstherrlichkeit und dem Sonderinteresse der einzelnen Fürsten sich selbst den eigenen Gesamtausgaben versagte und alles dem König zu tun überließ.

Nach dem Tode der Königin Anna 1281 verließ Rudolf Österreich, um sich in das Reich zu begeben. Es war ein rechtes Unglücksjahr für ihn, in welchem er nicht nur seine Gemahlin verlor, sondern auch seinen ältesten Sohn Hartmann, der im Dezember 1281 bei Breisach im Rhein ertrunken ist. Im nächsten Jahr wurde die österreichische Frage dahin gelöst, daß aus dem Reichstag zu Augsburg im Dezember 1282 die feierliche Gesamtbelehnung der beiden Söhne Albrecht und Rudolf erfolgte; auf Wunsch der Österreicher und auf den Rat der Fürsten wurde im nächsten Jahre 1283 Albrecht zum alleinigen Regenten bestellt, wie die Rheinfelder-Hausordnung besagt, weil sich die gemeinsame Regierung zweier Herzöge als unzukömmlich erwies. Wir dürfen, also die Wende 1282/1283 als die Geburtszeit des Hauses Österreich und als Beginn der habsburgischen Dynastie betrachten, die zunächst auf den babenbergischen Rechtsgrundlagen Österreichs als erblichen Besitz beruhte. Das feste Fundament für den künftigen Großbau war somit wiederhergestellt und gesichert.

Es gehört mit zu den weitausschauenden genialen Plänen seiner Haus- und Staatspolitik, daß Rudolf nun trachtete, auch die Erblichkeit der deutschen Königswürde zu erlangen und damit die Festigkeit und Einigkeit des Reichs unter einer dauernden Führung zu sichern, die der inneren Zersplitterung und Unruhe, die immer das Los eines Wahlreiches ist, für alle Zukunft ein Ende bereitet und jene glänzende kulturelle und sittlich religiöse Entfaltung heraufführt, die in der Idee des Heiligen Reiches gegeben erscheint. Daß es ihm nicht gelang, und daß dieser Heilsplan an dem Eigennutz der widerstrebenden Fürsten scheitern mußte, war die Tragödie Deutschlands. Auf dem glänzenden Fürstentag zu Erfurt suchte er seine Absicht durchzusetzen, den Sohn Rudolf als Nachfolger wählen zu lassen, aber der Zwanzigjährige starb schon wenige Monate später in Prag. Dessen junge böhmische Gemahlin Agnes, eine Tochter Ottokars gebar zur selben Zeit ihr einziges Kind Johann, der das Unglück des Hauses wurde, wie sein geschichtlicher Beiname Parricida, das ist Verwandtenmörder, erkennen läßt.

Wenn die Fürsten auch auf dem letzten Hoftag zu Frankfurt es entschieden ablehnten, den Sohn Albrecht als Nachfolger anzuerkennen, so nur darum, weil sie die Kraft fürchteten, die das habsburgische Haus schon in seinem Gründer an den Tag gelegt hatte. Wenn aber eine gewisse preußisch-deutsche Geschichtsschreibung einfließen läßt, Rudolf habe angeblich wegen »seines nüchternen, praktischen Sinns keine Liebe und Verehrung bei Volk und Fürsten finden können«, so ist das eine ungeheuerliche Verdrehung der Wahrheit, die das Gegenteil beweist. Nicht nur die legendäre Verklärung seiner Persönlichkeit, sondern eherne Tatsachen legen an den Tag, was er für die Wohlfahrt des Volkes und für den Landfrieden bedeutete. Mit milder und gerechter, und wenn es sein muhte, auch mit harter Hand, stellte er Ordnung und Frieden im Reiche her, indem er im Lande umherzog und überall Gerichtstag hielt, vom ganzen Volk und von den Städten als Schirmer und Befreier aus Bedrückung und Gewalt bejubelt und verherrlicht. In einem Jahr, es war 1290, zerstörte er allein 66 Raubritterburgen und ließ an einem Tag in Erfurt nicht weniger als 29 Raubritter enthaupten. Auch drei Doppelgänger »Kaiser Friedrichs«, der angeblich wieder aus dem Grabe erstanden war, und die sich da und dort Anhang zu verschaffen wußten, wurden hingerichtet. Es läßt sich ja denken, daß die Verwilderung, die in der kaiserlosen Zeit eingerissen war, nicht mit einem Schlage verschwand, sondern nur in einem zähen Ordnungsregiment überwunden werden konnte. Warum sollte angesichts einer so überlegenen und weisen Friedensherrschaft der »nüchterne und praktische Sinn«, der doch sonst so hoch geschätzt wird, auf einmal unpopulär sein in einer Zeit, die ihn am dringendsten nötig hatte, ganz abgesehen davon, daß dieser angeblichen »Nüchternheit« in keiner Weise der königliche Glanz und die Heiligkeit der religiösen Idee, sowie poetischer und romantischer Schimmer fehlte, wofür der Volksmund in lieblichen Sagen und Legenden geschichtliches Zeugnis gibt.

Und wenn es »nüchterner und praktischer Sinn« ist, daß Rudolf Feinde des Reiches fernhielt und beruhigte durch Ehebündnisse, die sie seinem Hause verpflichteten, dann sei dieser nüchterne und praktische Sinn um so höher gestellt und mit der Dichtersprache Schillers gepriesen: »Euch blühen sechs liebliche Töchter – so mögen sie ... sechs Kronen Euch bringen in Euer Haus – und glänzen die spät'sten Geschlechter!«

So hatte er, das Haus Ottokars zu versöhnen, nicht nur seinen Sohn Rudolf Ottokars Tochter Agnes vermählt, sondern auch seine Tochter Jutta Ottokars Sohn und Nachfolger Wenzel II. zur Gemahlin gegeben. Durch Ehebündnisse hatte er Brandenburg und Bayern seinem Hause verbunden und sich Karl von Neapel zum Freund gemacht, dessen Enkel seine Tochter Clementia erhielt; um Burgund und Savoyen sich geneigt zu machen, vermählte sich der Sechsundsechzigjährige 12S4 selbst mit der blendend schönen Elisabeth aus dem burgundischen Herzogshause.

Wiederholt hatte er an die Kaiserkrönung in Rom gedacht, zumal die Freundschaft des Papstes Nikolaus III., dem er 1219 zu Wien die Integrität des Kirchenstaates bestätigte, den Zug über die Alpen begünstigte, allein die Sorgen um das Reich ließen es nicht dazu kommen. Zudem ließ damals eine längere Abwesenheit von Österreich so bald nach der Besitznahme, wo noch alles ungeregelt lag, nicht ratsam erscheinen. So blieb ihm die zuerkannte Kaiserwürde aus rein äußerlichen physischen Umständen versagt und somit jener erhöhte Strahlenglanz eines römischen Kaisers, der auch den deutschen Fürsten gegenüber Autorität verstärkt. Wohl gedachte er diese mangelnde Glorie durch desto größeren, selbsterworbenen moralischen Anspruch zu ersetzen.

Es mag ihn daher bitter enttäuscht haben, daß die Fürsten zu Frankfurt den einzigen Nachfolger aus seinem Hause die Anerkennung versagten. Seinen ältesten und treuesten Freunden gegenüber, die der Dreiundsiebzigjährige zum letztenmal in Germersheim versammelte, sprach er seinen Kummer und seine Sorgen um das Reich aus, dessen Wohlfahrt und Zukunft ihm so sehr am Herzen lag, daß er sie gesichert wissen wollte, ehe er die Herrschaft aus den Händen gab. Schon ernstlich krank begab er sich nach Speyer und verschied dort am 15. Juli 1291, umschattet von der Ungewißheit und den Sorgen um das Reich und um Albrecht, dessen Verhängnisse und Schwierigkeiten er zu ahnen schien. Er wurde in der Kaisergruft auf seinen Wunsch neben Philipp von Schwaben beigesetzt.

Der letzte Ritt Rudolfs von Habsburg nach Speyer.

(Moritz von Schwind.)

Das Gesamtbild der edlen Herrschergestalt Rudolfs tritt uns als Verkörperung schlichter Größe entgegen mit sehr charakteristischen Zügen, die sich als hervorstechende, bleibende Eigenschaften in seinem Hause fort und fort vererbt haben. Freilich ist nichts zu finden von der Ungetümen Phantastik und der verderblichen imperialistischen Politik der Staufen, die die Einbildungskraft späterer Geschlechter entzündet und zur nationalen Vergottung führt; davon ist bei Rudolf und seinen Nachfolgern nicht viel zu merken, wenngleich ihr Machtbereich weit höher stieg. Vielmehr finden wir bei Rudolf andere grundlegende Wesenszüge, die auf Stetigkeit gerichtet sind und menschliche und familiäre Tugenden bedeuten. Vor allem ist der klug abwägende, bedächtige Sinn Rudolfs, mit dem er zu Werke geht, sehr ausgesprochen: erst wägen, dann wagen, scheint Prinzip seines Handelns. Er geht sicher, weil er nicht das Unmögliche, sondern das Mögliche, jedenfalls aber das Gerechte fordert. Darum vielleicht spricht man vom »nüchternen und praktischen Sinn«, der eine gute Eigenschaft für einen Hausvater und Landesvater ist. Ein solcher Vater war er, ein Vater der Bedrängten und Verfolgten, ein Vater seines Volkes. Demgemäß war auch sein Familiensinn so entwickelt, daß er an Karl den Großen erinnerte. Dazu gehörte die persönliche Anspruchslosigkeit und Einfachheit, die hinwiederum wußte, was die Stellung an Prunkentfaltung verlangte. Auch Rudolf war kriegerisch, aber nur aus Zwang der Verhältnisse. Im tiefsten Grunde war er ein Friedensfürst, und wenn er die Waffen ergriff, so war es, um durch sie zum Frieden zu gelangen. Alle seine großen Tugenden erklären sich zu tiefst aus seiner echten Frömmigkeit. Er war ein christlicher Ritter, auch wenn er nicht dazukam, den Kreuzzug zu unternehmen, den er Gregor X. versprochen hatte. Aber seine Art und seine Handlungsweise waren ritterlich und echt christlich; er liebte es, sich seine Gegner zu versöhnen und zu Freunden zu machen. Allen diesen Eigenschaften und Gesinnungen entspricht seine Heiratspolitik, mit der er den Grundzug seines Hauses festlegt: tu felix Austria nube ... Freilich ist auch praktisch-ökonomischer Sinn dabei, der in dieser Form zur Machterweiterung beiträgt, vor allem aber drückt sich darin der Liebessinn aus als eine himmelgewollte Gabe Österreichs, die so viele Sympathien schafft und nach allen Richtungen kulturell und künstlerisch auswirkt. Alles Wesentliche des Hauses Österreich erscheint uns sonach schon in dem großen Ahnherrn verkörpert, in seinem fruchtbaren, unermüdlichen, das Rechte wollenden, vorbildlichen Leben, dem neben dem Ruhm auch die Tragik nicht fehlt, die sich zu voller Gewalt in seinem Sohn und Nachfolger Albrecht erhebt.

Es ist eigentlich zu verwundern, daß Grillparzer, der Dichter von »Ottokars Glück und Ende«, sich statt dessen nicht des weitaus dankbareren Stoffes bemächtigt hat, den das Schicksal Albrecht I., des Sohnes und Nachfolgers Rudolfs, darstellt. Es ist ein Königsdrama von aufregender Gewalt, nur daß es noch nicht seinen Shakespeare gefunden hat.

Ein Eckstein ist dieser Albrecht; sein Vater Rudolf I. hat unbestreitbaren Ruhm als Wiederhersteller Deutschlands; Albrecht zunächst als Wiederhersteller Österreichs. Nach Rudolfs Weggang aus Wien Verweser und nach der feierlichen Belehnung am Hoftag zu Nürnberg 1282/1283 alleiniger Herzog von Österreich, wogegen Kärnten vorderhand noch an den treuen Meinhard von Tirol fällt, Albrechts Schwiegervater, dessen Belehnung im Jahre 1286 erfolgt, mit nachfolgender Erbhuldigung Kärntens nach uraltem, über Karl den Großen zurückreichenden Landesbrauch auf dem Zollfeld bei Maria Saal nördlich von Klagenfurt.

Der Herzogsstuhl auf dem Zollfeld bei Klagenfurt, Kärnten.

An Macht stand nun Meinhard als Herzog von Kärnten und Graf von Tirol nicht viel seinem Schwiegersohn, dem Herzog Albrecht von Österreich, nach, der vor allem bemüht war, den Rechts- und Besitzstand, wie er unter dem letzten Babenberger war, herzustellen und die Widerspenstigen zu zähmen. Er tut es mit entschlossener Hand und muß sich seine Lande gleichsam nochmals erobern, gegen Grenzansprüche der Bayern, der Ungarn, gegen die Auflehnungen der steirischen und niederösterreichischen Landesherren, gegen die Wiener, die seit Ottokar auf Reichsunmittelbarkeit pochen, und die er förmlich aushungern muß, um sie unter seine Landeshoheit zu zwingen. Damit war das feste babenbergische Fundament wieder gewonnen und mit Ausschaltung aller Zwischenlösungen dauernd gesichert als Grundstock des Hauses Österreich, als dessen Begründer er vor über 650 Jahren erscheint. Der ihm anhaftende tragische Zug rückt ihn auch sonst als Charaktergestalt in eine scharfe schlaglichtartige Beleuchtung.

Man ist sehr geneigt, in der äußeren Erscheinung den Schlüssel ihres Wesens und Geschicks zu suchen. Auf alle Fälle bleibt das Antlitz ein aufschlußreicher Spiegel. es gehört zu den überlieferten Zügen, daß Albrecht niemals lächelte; das will sagen, daß er eine sehr verschlossene, ernste Natur war. Später, als er ein Auge verloren, soll er schreckhaft ausgesehen haben. Die Art wie er ein Auge einbüßen mußte, kennzeichnet den damaligen Stand der ärztlichen Wissenschaft. Er hatte sich beim Genuß von Speisen vergiftet – Gift und Dolch spielten in der Politik seiner Zeit, ja auch in seinem Leben, eine verhängnisvolle Rolle – damit das Gift auslaufe, ließen ihn die Ärzte an den Beinen kopfabwärts eine Stunde lang hängen und erklärten sich gerade dadurch, daß durch diese Prozedur das eine Auge verlorenging, höchlichst befriedigt, weil ja eben durch dieses erloschene Auge das Gift ausgelaufen sei.

Die Leutseligkeit eines Rudolf von Habsburg scheint ihm jedenfalls gefehlt zu haben, jene Züge von Sympathie, die auf den ersten Blick geneigt machen und so vieles im Leben erleichtern. Während andere dadurch allein schon siegen, mußte er alles erst erkämpfen. Er hatte es also schwer, das drückte sich gewiß schon in seinem düsteren, entschlossenen Gesicht aus, aber es lag nur zum Teil an ihm, zum größeren Teil jedoch bei der Schwierigkeit der Verhältnisse, die eines harten, unbeugsamen Mannes bedurften, wie er es war. Trotzdem ist keine Ungerechtigkeit an ihm zu finden, dagegen aber vielfach Weisheit und Mäßigung, mancherlei Tugend, die als Erbgut seines Hauses sprichwörtlich geworden ist.

Ruhm und Tragik, die als Geschwisterpaar Auserwählte begleiten, stehen somit schon an der Schwelle seines Hauses. Die machtvolle Persönlichkeit und ihr Schicksal bestimmt den Gang der Geschichte, das liegt im Plan der Vorsehung. Nicht Menschen allein machen Geschichte; aber höheres Walten bedient sich des menschlichen Herzens, darin die Entscheidungen liegen zu Wohl und Wehe. Man sage darum nicht schmälernd: Regentengeschichte! Es geht um größeres und entscheidendes: um die schicksalsbedingte, schicksalsbildende große Persönlichkeit! Und mit die interessanteste, die einer langen Reihe interessanter Herrschergestalten vorangeht, ist Albrecht.

*

Die deutschen Kurfürsten mochten ihn nicht. Er hatte gerade seine Händel mit Ungarn, als Rudolf von Habsburg am Hoftage zu Frankfurt die Wahl Albrechts zum König verlangte; sie lehnten ab unter dem Vorwand, daß Rudolf die Kaiserwürde nicht besitze, die bei Lebzeiten eine solche Wahl des Nachfolgers rechtfertige, in Wahrheit aber, weil sie in Albrecht einen starken König fürchteten, der nicht bloß Sohn des Vaters war, sondern über diesen hinauszuragen und zu vollenden strebte, was Rudolf nicht mehr erreichen konnte: ein einiges Deutschland als erbliche Monarchie. Dazu war er willens und kräftens genug, der rechte Mann.

Darum wählten sie ihn auch nach dem Tode Rudolfs nicht, sondern Adolf von Nassau, der es an »Handsalben« nicht hatte fehlen lassen, bald aber wegen seines eigensüchtigen Treibens den Mißmut der Fürsten erweckte und auf Betreiben des Papstes Bonifazius VIII. abgesetzt wurde. So fiel die Wahl schließlich doch 1298 auf Albrecht I., der sich aber, nachdem Adolf von Nassau nicht gutwillig weicht, die Königskrone buchstäblich erkämpfen muß. Der ungewöhnliche Fall tritt ein, daß beide Könige sich im Zweikampf angesichts ihrer Heere auf dem Schlachtfeld messen.

Bei Göllheim, in der Nähe des Rheins, stehen sie sich gegenüber, weithin leuchtend mit dem goldenen Harnisch und dem golddurchwirkten, mit schwarzen Adlern besäten Waffenrock, den schwarz-gelben Farben, die durch das Königtum die Farben Österreichs wurden. Beide führen aber auch das Reichsbanner mit dem weißen Kreuz im roten Feld; beide Heere erheben den altgewohnten Kriegsgesang: »Sankt Marei, Mutter und Maid!«

Herzog Albrecht hatte seine Krieger mit scharf gespitzten Schwertern versehen, damit vor allem die Pferde niederzustechen. Das war eine neue Gefechtsart. Die gefallenen Pferde bildeten förmliche Wälle, und wenn so ein eiserner Ritter zur Erde fiel, war er hilflos und außer Gefecht. Das mußte Adolf von Nassau zu seinem Unheil verspüren. Auf ein neues Streitroß gehoben und ohne schützenden Helm stellte er im Getümmel seinen Gegner mit dem lauten Ruf: »Heute wirst du mir nicht entgehen, sondern das Reich hier lassen!« – »Das steht in Gottes Hand!«, gab Albrecht zurück, eine bezeichnende österreichische Antwort. Zudem sich hierauf entspinnenden Zweikampf erhält Adolf einen Stich ins Antlitz. Albrecht wendet sich ab; andere geben dem verwundeten König den Todesstoß. Eine peinvoll tragische Szene, die nachmals mit einer Spitze gegen Albrecht von seinen Gegnern ausgebeutet wurde.

Zunächst läßt sich alles gut an. Schon im nächsten Monat wird Albrecht in Aachen gekrönt – der erste österreichische Herzog, auf dessen Haupt die deutsche Königskrone ruht. Am ersten Hoftag zu Nürnberg, wo er sich im Glanz seines Reichtums bei der Festtafel nach Art der alten Frankenkönige von den Kurfürsten bedienen läßt, belehnt er seine drei Söhne Rudolf, Friedrich und Leopold mit den österreichischen Landen durch das Hausgesetz der Unteilbarkeit und des Seniorats; er erneuert den Landfrieden seines Vaters Rudolf und steuert der Judenverfolgung in Frankfurt, die von der Kirche schon damals mißbilligt wurde. Freilich hatten die Kurfürsten sich die Wahl Albrechts teuer bezahlen lassen und Bedingungen gestellt, die eine kräftige und einheitliche Führung des Reiches durch den König schier unmöglich machten; aber Albrecht dachte, die ihm abgezwungenen Zugeständnisse würden sich von selbst lösen, sobald er das Heft in der Hand haben und die Reichsgewalt wieder gekräftigt haben würde.

Kaum war seine feste Hand zu spüren, begann auch schon wieder die Fürstenopposition, diese chronisch gewordene Krankheit Deutschlands. Albrecht suchte zunächst Rückhalt an König Philipp IV. von Frankreich, der in seinem Land ebenfalls nach unumschränkter Gewalt strebte; eine Verbindung zwischen Albrechts Sohn Rudolf und Philipps Schwester Blanca sollte die Freundschaft fester knüpfen; auf der Begegnung zu Toul suchte Philipp die versammelten Fürsten zu bestimmen, die Nachfolge Rudolfs im Reich anzuerkennen. Es kam zu heftigen Erörterungen, Albrecht drohte den sich ablehnend verhaltenden Fürsten, daß er die von ihnen erschlichenen Reichsgüter, vor allem die rheinischen Zölle zurückzuerlangen wissen werde, worauf der Erzkanzler Gerhard von Mainz, allen Respekt beiseite setzend, erwiderte, indem er auf seine Jagdtasche klopfte: da drinnen habe er noch mehrere deutsche Könige. Nun wurde wieder eifrig die Absetzung des Königs betrieben. Es kam 1300 zum ersten rheinischen Fürstenbund in offener Auflehnung gegen das Oberhaupt des Reiches, wobei man Bonifaz VIII. gegen Albrecht wegen des Todes Adolfs einzunehmen wußte: »Wer seinen Herrn erschlagen hat, des Reichs nicht wert sei.«

Mit wuchtigen Schlägen ging Albrecht vor, auf die Städte und den Adel gestützt; Waffenlärm dröhnte den Rhein hinab, in kurzer Zeit waren die mächtigen Fürsten zu Boden geworfen, der Rheinbund aufgelöst, die im Wahlschacher abgepreßten Rechtsgüter zurückgenommen, »der Rhein war wieder frei« zum Jubel der Städte. Auch mit Papst Bonifaz war Albrecht ins reine gekommen; er wurde von ihm 1303 als »Römischer König und künftiger Kaiser« bestätigt.

Noch andere günstige Umstände traten hinzu. Rasch hintereinander waren die Dynastien von Ungarn und Böhmen ausgestorben. Der letzte Arpade, der jugendliche König Andreas III., starb an Gift; Albrechts Neffe, Karl Robert von Anjou, gelangte auf den ungarischen Königsthron. Die letzten Przemysliden in Böhmen gingen in den gemeinsten Ausschweifungen zugrunde; der wüste Wenzel II., der vorübergehend mit der böhmischen auch die polnische und ungarische Krone vereinigte, starb früh in seinen Lastern, ein abgelebter junger Greis, von dem Dante in seinem »Fegefeuer« sagte, daß »Ottokar in Windeln tüchtiger gewesen, als sein Sohn Wenzel als bärtiger Mann«. Der kinderlose Wenzel III., grundverderbt, endete bald darauf im jugendlichen Alter unter den Dolchstichen eines Zechgenossen. Albrecht zieht vor Prag und setzt die Wahl seines Sohnes Rudolf zum König von Böhmen durch, obgleich sich ein Teil für Heinrich von Kärnten ausgesprochen. Die Verbindung Böhmens mit den österreichischen Landen unter habsburgischer Führung tritt zum erstenmal in die Erscheinung, wenn sie auch noch nicht gesichert erscheint, denn schon ein Jahr später stirbt Rudolf zu Prag, angeblich durch Gift, das neben dem Dolch eine unheimliche Rolle in der Geschichte der damaligen Zeit zu spielen begonnen hat.

Die Kämpfe gegen Böhmen wegen der Nachfolge Friedrichs, des zweiten Sohnes Albrechts, dann die unternommenen Feldzüge gegen Meißen und Thüringen, die Maßnahmen gegen die unbotmäßigen Schweizer »Eidgenossen« gehen zunächst allerdings nicht nach Wunsch, aber es ist keine Frage, warum es nicht morgen gelingen soll. Albrecht, der 1308 auf seinen oberschwäbischen Stammgütern die Fürsten einberufen zur kräftigen Mithilfe gegen Thüringen und Böhmen, steht auf dem Gipfel seiner Macht: im weiten Bogen umfassen seine Besitzungen das mittlere Deutschland vom Südwesten über Österreich und über Böhmen, wo augenblicklich allerdings Heinrich von Kärnten Oberhand hat. Das Hochziel, das unheilvoll zerrissene Wahlreich in eine unumschränkte erbliche Monarchie zu verwandeln, kann er schon mit Händen greifen: da bricht das Verhängnis jäh herein und setzt einer unabsehbar großen Zukunft ein plötzliches Ende. Albrecht wird von seinem Neffen Johann ermordet. Der Dolchstoß des verblendeten Jünglings bringt das Königsdrama zum erschütternden Abschluß.

*

Johann, der Sohn des verstorbenen Bruders Albrechts und der böhmischen Agnes, ist am Prager Hof aufgewachsen und ist erfüllt von den dort gepflegten Abneigungen gegen seinen Oheim und Vormund, den er beschuldigt, wohl zu Unrecht, daß er ihm sein väterliches Erbe in Schwaben vorenthalte. Er ist bestärkt in diesem Wahn durch den Erzieher Wenzels III., Peter Aichspalter, der inzwischen Erzkanzler von Mainz geworden ist und als der böse Geist hinter dem hitzigen Jüngling steht. Albrecht hat sein ungestümes Drängen mit dem Hinweis auf seine Jugend abgelehnt und wohl auch darum, weil er unter den gegebenen Verhältnissen eine Zersplitterung der deutschen Besitzungen nicht für geraten finden konnte und gedachte, den jungen Mann mit Meißen zu belehnen, das allerdings erst erobert werden mußte.

Am 1. Mai 1308 feiert Albrecht mit den geladenen Fürsten und dem einheimischen Volk auf der Habsburg im Aargau ein Frühlingsfest, bei dem er den Maienkranz nach alter Sitte dem Zierlichsten aufs Haupt setzt, und zwar Johann, der eben wieder vertröstet worden war und diese Handlung als eine Verhöhnung empfindet. Er war an diesem Tag mit einem Entweder – oder an den Oheim herangetreten und ist schnell entschlossen, zumal es nicht an bösen Einflüsterungen und mißvergnügten Helfershelfern fehlt, den »Räuber seines Erbes« zu ermorden.

Die Gelegenheit bietet sich rasch. Am Nachmittag reitet Albrecht seiner Gemahlin nach Rheinfelden über die Reuß entgegen; am andern Ufer lauern bereits die Verschwörer und fallen über ihn her. »Neffe, zu Hilfe!« schrie Albrecht dem heransprengenden Johann zu, der ihm mit den Worten: »Da ist Hilfe!« den Todesstreich versetzt. Im Schoß eines Bettelweibes verblutet der König.

Das furchtbare Gericht, das über Schuldige und ihren Anhang hereinbricht, entfremdet freilich die Eidgenossen in der Schwyz, das alsbald der Name des ganzen Landes wird, soweit neue Eidgenossen hinzutreten. Johann, der mit dem Beinamen Parricida einen traurigen Ruhm in der Geschichte erworben, büßt seine Tat als Klosterbruder in Pisa, wo er sich zerknirscht dem späteren Luxemburger Kaiser Heinrich VII. zu Füßen wirft und ein Jahr darauf 1313 stirbt, für alle Zeiten ein abschreckendes Mahnbild, wohin Jugendverhetzung, die immer verderblich ist, führen kann.

Die Folgen dieser Mordtat sind allerdings unermeßlich und für Deutschland wohl am tragischesten. Die Zeit war vorüber, das Wahlfürstentum zu beseitigen und für Deutschland jene bessere Zukunft zu begründen, die den anderen monarchischen Staaten Europas gegönnt war. Albrecht von Österreich war der einzige Fürst, der gewagt hat, was sich keiner vor und nach ihm getrauen konnte, die mächtigen deutschen Fürsten zu bekämpfen und zu bezwingen. Für Österreich ging durch den gewaltsamen Tod Albrechts zunächst wohl die angestrebte Erblichkeit der deutschen Königs- und Kaiserwürde verloren, vorläufig auch die böhmische Krone und alles, was die ungewöhnliche Tatkraft Albrechts noch vollbringen hätte können.

Sein Bild ist arg verzerrt worden durch die ungerechten Darstellungen im Mainzer Lager und durch die phantasievollen Sagenerfindungen von der Befreiung der Schweiz, die geschichtwidrige und tendenziöse Entstellungen sind. Mit solchen Geschichtslügen ist freilich auch bedauerlicherweise dauernd der Grund gelegt worden zur falschen und abfälligen Beurteilung des Hauses Österreich; man hat die Räuber belobt, und den, der die Welt von ihnen befreien wollte, verdammt, über ein Jahrhundert mußte Österreich in den Hintergrund treten und sich auf seine eigenen Aufgaben beschränken, auf seinen inneren Ausbau, was gewiß auch sein gutes hatte. Aber jene himmlische Klio als waltende Macht der geschichtlichen Vorsehung verknüpft den zerrissenen Faden wieder und legt ihn, wenn die Zeit gekommen ist, in die berufene Hand zurück, zum Zeichen, daß letzten Endes nach unbestechlichem Ratschluß das höhere Recht siegen muß.

(Friedrich der Schöne – Ludwig der Bayer)

Unlösbare Tragik ist mit der deutschen Krone verflochten; keinen ihrer Träger sah man glücklich werden, keinen ganz glücklich enden; Kummer und Leid brachte sie allen, sie ist eine Leidenskrone, keine Freudenkrone; vielmehr eine Dornenkrone. Nicht im Persönlichen liegt der Fluch, sondern in den Reichsverhältnissen, die Albrecht I. nicht mehr Zeit fand zu beseitigen. So blieb das Verhängnis, das jedes Haupt umschattet, auf das sich diese Krone senkt.

Eine neue Tragödie folgt jener Albrechts – sie steht vor uns in zwei Namen: Friedrich der Schöne und Ludwig der Bayer. Immer wieder haben sich Dichter mit ihr beschäftigt; das Versöhnliche und Erhebende daran ist, daß sie die edelsten menschlichen und ritterlichen Züge heraussetzt, darum schwindet sie nimmer im Gedenken der Menschheit. Es sind Züge, die fast ausschließlich den österreichischen Partner zieren.

*

Nach dem Tode Albrechts wurde keiner seiner fünf Söhne gewählt, was zu neuen Verhängnissen führte. Peter von Mainz, der geschworene Feind, setzte Heinrich von Luxemburg durch, der zunächst eine ausreichende Hausmacht zu schaffen suchte und sie in Böhmen fand, wo sich Heinrich von Kärnten nicht länger halten konnte, übrigens ein merkwürdiger Parallelfall zu Habsburg, daß ein westlicher Fürst als deutscher König den Schwerpunkt seiner Macht in den östlichen Ländern sucht. Heinrich von Luxemburg, der seinen unmündigen Sohn Johann mit Böhmen belehnt, strebt nach der Romantik der römischen Kaiserwürde, die seit mehr als sechzig Jahren geruht hat, und erneuert die Hohenstaufenpolitik, anstatt wie seine Vorgänger das Reich innerlich zu befestigen. Er findet aus Italien nicht mehr zurück; schon nach wenigen Jahren 1313 ist er bei Siena in Erwartung seiner jungen Braut Katharina, einer Tochter Albrechts, den Strapazen erlegen.

Wieder ist die deutsche Krone verwaist; wieder beginnt das Ränkespiel, das Feilhalten an den Meistbietenden. Nicht so sehr aus Prestigegründen, als vielmehr aus Selbsterhaltung, um den Bestand des Hauses nicht gefährden zu lassen, beschließen die Söhne Albrechts als das mächtigste Fürstengeschlecht, sich um die deutsche Krone zu bewerben. Auch in Österreich gab es immer schon eine sogenannte Reichspartei, die sich die äußeren Schwierigkeiten des eigenen Fürsten sofort für ihre Sonderinteressen zunutze machte; eben erst war ein hartes Strafgericht über die aufständischen niederösterreichischen Landherren und Wiener Erbbürger, die von dem steirischen Landeshauptmann Ulrich von Wallsee gebändigt wurden, niedergefahren.

Aber die Königswahl 1314 war zwiespältig: aus ihr gingen zwei Könige hervor, die ehemaligen Jugendfreunde Friedrich von Österreich und Ludwig von Bayern, die soeben wegen eines Vormundschaftsstreites über Niederbayern ein zuungunsten der Österreicher entschiedenes Treffen bei Gammelsdorf geliefert hatten. Nun sollten zur Entscheidung der Königswahl ebenfalls die Waffen angerufen werden, dasselbe Spiel wie einst zwischen Albrecht und dem Nassauer. Viele Jahre schon wogte der Kampf hin und her, bis es am 28. September 1322 bei dem damals noch salzburgischen Städtchen Mühldorf am Inn zu einer Schlacht kam, die zwar keine Entscheidung brachte, aber Friedrich von Österreich und seinen Bruder Heinrich als Gefangene in die Hände Ludwigs überlieferte. Heinrich wurde gefesselt nach dem böhmischen Schloß Bürglitz gebracht und Friedrich auf der Burg Trausnitz nördlich von Regensburg in Haft gehalten. Soweit der äußere Umriß.

Ludwig der Bayer beim gefangenen Friedrich dem Schönen von Österreich auf der Burg Trausnitz in Bayern.

(Leopold Schulz.)

Heben wir aus den verwirrenden Einzelheiten die lebendigen, menschlich und geschichtlich bedeutsamen Szenen heraus, so den unvergeßlichen Auftritt auf der Burg Trausnitz, als König Ludwig in die Zelle des seit bald drei Jahren gefangenen Königs Friedrich tritt, der mit Schnitzarbeit beschäftigt ist:

»Nicht dem Gefangenen gilt mein Besuch – ich besuche meinen Jugendfreund Friedrich ...«

»Der Jugendfreund ist tot – nur der König Friedrich lebt noch in diesem Kerker – – seit dreißig Monden – – fern von allen Lieben ... oh!«

»Du hättest entsagen müssen, Friedrich; die Wahl sprach zu meinen Gunsten ...«

»Sie sprach zu meinen Gunsten, zugunsten eines Hauses, dem Deutschland einen Rudolf I., einen König Albrecht verdankt! Der Luxemburger listete uns Böhmen ab und wiegelte unsere Schweizer Waldstätten auf – das Unglück bei Moorgarten hätte nicht geschehen können ... Die Blüte der Ritterschaft zwischen See und Fels auf vereistem Pfad von abrollenden Baumstämmen und Steinblöcken verschüttet und wehrlos von den Bauern hingeschlachtet, wie das liebe Vieh; kein ritterlicher Kampf – ein Wunder, daß Bruder Leopold davonkam, halb tot vor Betrübnis ... Und wie der Luxemburger tat, tust auch du ... Meine Wahl ist innerlich zu Recht – du hättest weichen müssen!«

»Die Waffen haben gegen dich entschieden bei Mühldorf: der Burggraf Hohenzollern von Nürnberg brachte dich als Gefangenen zu mir; ich begrüßte dich noch mit den Worten: Vetter, ich sah Euch nie so gern ...«

»Ja, ja – und ich sah Euch nie so ungern! Ihr hättet nie gesiegt, wenn Bruder Leopold schon zur Stelle gewesen wäre! Oder wenn der Hohenzollern nicht unehrliches Spiel getrieben und sich unserer Farben bedient hätte, um uns zu täuschen, daß wir glaubten, es seien die Scharen Leopolds ... es war ein unredlicher Handel! Ich trug die Königsrüstung und ging voran, sichtbar für jeden – du hieltst dich abseits, unkenntlich im einfachen Waffenrock wie die anderen ... denn du warst klug!«

»Nicht so, Friedrich! ... Erinnerst du dich noch der schönen Zeit am Wiener Hof? Wir waren unzertrennlich – wenn man den einen sah, fragte man sogleich, wo ist der andere!«

»Ja, es waren noch schöne Zeiten ...«

»Wir wollen versuchen, sie zurückzurufen – oder doch den Frieden wieder herzustellen. Er liegt in deiner Hand, Friedrich.«

»Wenn er in meiner Hand läge, dann wäre er längst gemacht. Wir hätten statt der Waffen die Entscheidung des Heiligen Vaters anrufen sollen.«

»Das kann noch immer geschehen. Du sollst es! Darum bin ich zu dir gekommen: Friedrich, du bist von heute an frei! Geh heim und bestimme deinen Bruder Leopold, die Waffen aus der Hand zu legen. Neun Jahre Blutvergießen – das soll ein Ende haben! Die Krone ist kein Glück – ich trage sie allein, und du stehst mir mit deinen Brüdern bei gegen jedermann, auch gegen den Papst ...«

Der Gefangene hatte sich aufgerichtet und zitterte merklich; die lange Haft hatte ihn zermürbt. Nun brach es wie ein verheißender Sonnenstrahl, zugleich belebend, in das düstere Verließ. Freiheit und Frieden! Die Krone schien diesen Preis wert. So viel Witwen und Waisen hat der jahrelange Streit gemacht, so viel Unheil in der Christenheit angerichtet – er war es müde.

»Du bist frei«, wiederholte Ludwig, »unter einer Bedingung: sollten deine Brüder nicht zustimmen, dann kehrst du zu mir zurück – in die Gefangenschaft, bis zur Sonnewend, am nächsten Johannestag.«

Friedrich versprach es. Wie in seliger Jugendzeit lagen die beiden Freunde wieder versöhnt einander in den Armen, und gaben sich den Friedenskuß. Dann schieden sie in Freundschaft voneinander.

*

König Friedrich war heimgekehrt. Es war eine traurige Heimkehr. Er war empfangen von den Brüdern Albrecht, Heinrich und Otto. Leopold rüstete augenblicklich im Elsaß; auch die Wiener begrüßten ihn mit Jubel, aber nicht ohne Rührung und Mitleid. Von der Schönheit Friedrichs war nicht mehr viel zu sehen; vielleicht wegen des Bartes, den er in den dreißig Monaten der Gefangenschaft wachsen ließ. Er fand seine Gemahlin Elisabeth Isabella von Aragonien, blind vom Weinen um ihn. Der jüngere Bruder Heinrich war leidend seit der harten Gefangenschaft in Böhmen; auch er war unter gewissen Bedingungen freigegeben worden und, weil sie nicht erfüllbar waren, in die Haft zurückgekehrt, aus der er aber alsbald durch Lösegeld befreit wurde. In einer ähnlichen Lage befand sich nun Friedrich; die Brüder, vor allem der kriegerische Leopold, wollten durchaus nichts wissen von den Forderungen Ludwigs:

»Dein Eid ist null und nichtig, weil er nicht frei geleistet wurde und weil er auf Täuschung beruhte. Der Papst hat Ludwig als König nie anerkannt, er hat den Bannfluch gegen ihn geschleudert; seine Sache steht schlecht in Deutschland; das alles hat er dir verschwiegen. Wir haben zur selben Zeit, als Ludwig dich zu täuschen suchte – am 18. März 1325 – mit dem neuen Erzkanzler von Mainz, Matthias, einen Vertrag auf Lebenszeit abgeschlossen zum Dienst des Papstes und gegen Ludwig und seine Helfer – sein Schicksal ist besiegelt ... wir würden unsere Stellung preisgeben, wenn wir nur eine dieser schmählichen Forderungen erfüllen wollten. Der Preis, um den wir kämpfen, ist deine Alleinherrschaft!«

*

Der Papst wurde in dem Streit angerufen; er verbot Friedrich die Annäherung an den gebannten Fürsten bei sonstiger gleicher Strafe, da man einem Gebannten keinen Eid leisten könne und dürfe.

»Dann kehre ich in die Gefangenschaft zurück«, erklärte Friedrich. Er fühlte sich durch sein ritterliches Wort gebunden und tat wie vorher sein Bruder Heinrich. Er riß sich los von der Gemahlin und von den Seinigen und stellte sich um »Sonnewend« am Hoflager zu München als Gefangener Ludwigs. Selbst der Papst Johann XXII. war ergriffen und hielt mit seiner Bewunderung nicht zurück.

*

Überwältigt von dem Edelmut Friedrichs von Österreich begrüßte ihn Ludwig mit den Worten:

»Nicht als Gefangenen empfange ich dich, sondern als lieben Bruder Friedrich; beide wollen wir als gewählte und geweihte Könige wie eine einzige Person das Reich mit gleichen Rechten führen!«

Die Hochherzigkeit Ludwigs war nicht frei von Eigeninteresse, er konnte eben nicht anders, um nicht die Krone zu verlieren.

Aber weder Leopold, der nicht für die Mitkönigschaft, sondern für das Alleinrecht Friedrichs gekämpft hatte, noch auch die Fürsten waren erbaut von der einigen Zweiherrschaft der Gegenkönige und wollten nun keinen der »königlichen Brüder« anerkennen. In dieser peinlichen Lage suchte Ludwig einen Ausweg in dem neuen Abkommen zu Ulm 1326, er sei entschlossen:

»Seinem lieben Bruder Friedrich das Reich abzutreten, für sich aber die Kaiserwürde anzunehmen und zu diesem Zweck den Römerzug zu tun.« Das war nichts Ungewöhnliches; aber es war die Bedingung dabei, daß Friedrich zu gemessener Frist die Zustimmung des Papstes gewinnen müsse.

Es schien, als ob Ludwig alsbald anfing, seine Zusagen zu bereuen. Besonders als der gefürchtete Leopold mitten in neuen Rüstungen, mit denen er die einstimmige Wahl Friedrichs durchsetzen entschlossen war, 1326 zu Straßburg in der Blüte von kaum 30 Jahren plötzlich dahinschied. Es war der schwerste Schlag für Friedrich, der verzweifelt klagte, daß er ihn allein gelassen habe in den stürmischen Wogen des Geschicks; in Leopold hatte er Schild und Schwert verloren. Noch einmal sahen sich Friedrich und Ludwig im Dezember dieses wahres in Innsbruck; sie hatten einander nichts mehr zu sagen. Der Vertrag war hinfällig, weil der Papst die Zustimmung versagte; Ludwig unternahm dennoch seinen Römerzug, der ihm keinen Segen brachte; Friedrich hat die Regentschaft in Deutschland nicht angetreten, sondern sich immer mehr in die von ihm gegründete Karthause Mauerbach zurückgezogen. Sein Bruder Heinrich starb schon im nächsten Jahr. Dazu kam das Zerwürfnis mit seinem jüngsten Bruder Otto, den Fröhlichen, der sich verkürzt fühlte und mit offener Gewalt die Mitherrschaft forderte. Er setzte den Kampf Leopolds gegen Ludwig fort bis zu dem Vertrag von Hagenau 1330, der endlich nach sechzehnjährigem Ringen die Versöhnung brachte und die Anerkennung der Herzoge Albrecht und Otto in ihrem österreichischen Lehen durch Ludwig. Als gebrochener Mann starb im selben Jahre König Friedrich auf seinem Schloß zu Gutenstein, erst 41 Jahre alt, nur um wenige Monate von seiner Gemahlin überlebt. Sie ruhten zu Mauerbach im Wienerwald, seiner Bestimmung nach im Chor, ohne Namen und Denkmal, bis die Türken vor Wien, etwas über 350 Jahre später, auch diese letzte Zuflucht zerstörten.

Wohl mochte Friedrich in seiner Resignation ähnlich gedacht haben wie der klassische Dichter Österreichs, der die reife Erkenntnis über die Größe, die gefährlich ist, und den Ruhm als eitles Spiel in die Worte zusammenfaßt: was er gibt, es ist so wenig, was er nimmt, es ist so viel! Die Krone, so heiß umstritten, war kein Glück; aber sie war Notwendigkeit und Schicksal, das getragen werden mußte. Was groß hier ist, bleibt für alle Zeiten: der ritterliche Edelmut, mit dem Österreich seine größten Siege erkämpft; es ist ein köstliches Erbe, das in diesem heroischen Vorbild, einem der unendlich vielen, unvergessen und lebendig den Geschlechtern fort und fort erhalten bleiben soll!