|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Österreichs erste Heldenzeit

Das wonnesame Landschaftsbild von Melk im sanften Schimmer der Donau, leuchtend in tiefen und weichen Farbentönen, lieblich und ernst, heiter und feierlich, läßt auf den ersten Blick den Zug großer Geschichte ahnen. Auf dem hohen Granitfelsen der breitgelagerte wahrhaft kaiserliche Bau des Melker Stiftes mit festlichen Türmen und Kuppel der Stiftskirche über der Donau, eine edle Barockschöpfung des St. Pöltner Baumeisters Prandauer; das zu Füßen hingeschmiegte Städtchen; verfallene Burgen; Weiheorte auf lichten Höhen, wie das unferne Maria Taferl; Barockkirchen und freundliche Ortschaften unter den Nebenhügeln, vom sanft rauschenden Strom bespült, walddunkle Uferberge – wahrhaftig eine herrliche Landschaft, die zum Träumen und Sinnen einladet.

Was zieht nicht alles an dem geistigen Auge vorüber, Völker und Szenen, die einander folgen! Kelten und Römer, Hunnen und Germanen, Slawen und Avaren, Langobarden und Magyaren, und später Kreuzritter, Kaiser und Könige. Mit besonderer Vorliebe weilen die Gedanken bei den Nibelungen, die diese Straße zogen, und bei der österreichischen Symbolgestalt Rüdiger von Bechelarn, der sie in seiner unfernen Burg gastlich empfangen hatte. Dann bei Severin und Rupertus, deren heilige Spuren unverwischbar sind. Nicht zuletzt bei Karl dem Großen, der die Avaren auf dem Wartberg an der Enns schlug und mit seinem Sohn Pippin donauabwärts sie bis Pannonien verfolgte. Sogar Papst Leo IX. soll mit Kaiser Heinrich hier geweilt haben. Noch lange ist der Geisterzug nicht beendet, in welchem Gottfried von Bouillon, Kaiser Friedrich Barbarossa, Richard Löwenherz, vor allem aber die hohe Lichtgestalt Rudolf von Habsburg hervorragen.

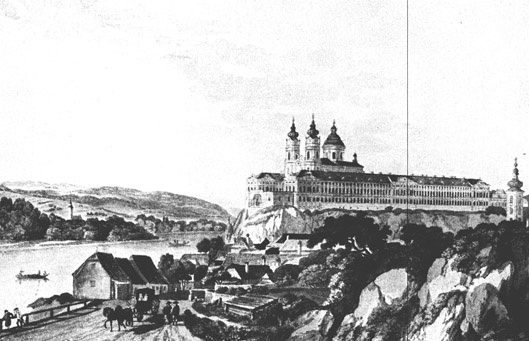

Melk, die erste Residenz der Babenberger.

(Stich von J. Ziegler nach L. Janscha. Porträtsammlung der Nationalbibliothek, Wien.)

Wer aber denkt an das wichtigste und heiligste Vermächtnis, das in dem benediktinischen Weihebezirk, diesem Leuchter des Glaubens, der Kunst und Wissenschaft, gehütet wird und von dem die alten Tafeln der Babenbergergräber erzählen? Von der Tatsache nämlich, daß hier die Wiege Österreichs, der Keimpunkt Mitteleuropas und der welthistorischen Sendung Österreichs im Geiste jener Krone Karls des Großen liegt, in diesem Melk, das die Römer wegen seiner bezaubernden Lage » mea dilecta«, »meine Auserwählte« genannt haben sollen, obzwar das römische Kastell »Namare« hieß und die ursprüngliche slawische Siedlung Meddelike, daraus Melk gebildet wurde. Wer denkt an den ersten Augenaufschlag der österreichischen Dichtung hier in dem Lande, das Lerchen im Schilde trug, an das Melker Marienlied als eines der frühen Zeugnisse, dessen Handschrift in der Stiftsbibliothek zu sehen ist? Wer denkt daran, daß Melk über hundert Jahre die Residenz der ersten Babenberger war, die das verwüstete Land in einen blühenden Garten verwandelten, darin alsbald die süßen Töne der Marienminne und der Ritterharfe schlugen?

*

Die ziemlich nebelhafte karolingische »Ostmark«, die damals althochdeutsch Ostarlant oder Ostarrihhi geheißen hat, war ja unter dem Magyareneinbruch untergegangen und mußte nach der Schlacht am Lechfeld unter Kaiser Otto I. erst wieder schrittweise zurückerobert werden, was von dem Burggrafen von Regensburg namens Burkhard zunächst von der Ennsburg bis zur Burg von Bechelarn geschieht. Bei der Thronbesteigung Ottos II. aber wird die Ostmark samt dem Traungau von dem ewig widerspenstigen Bayern getrennt und dem babenbergischen Grafen Leopold aus einem fränkischen Geschlecht, dessen Stammburg bei Bamberg heute noch als Ruine zu sehen ist, mit großen Sonderrechten als neues Staatsgebilde erblich verliehen. Die eroberten und verwüsteten Ödländer gehörten ja nach altem Recht dem Fürsten, der sie an Klöster, an Edle, Ritter und Kolonisten verschenkte oder als Herrschaft zum Lehen gab, das jeweils vom Kaiser bestätigt werden mußte. Leopold war mit Otto II. befreundet, er hatte ihm im Kampf gegen die Bayern das Leben gerettet, man spricht von einem zerbrochenen Bogen, und zum Dank dafür gibt ihm Otto das Land im Jahre 976. Man kann dieses Jahr als die Geburtsstunde Österreichs bezeichnen, das als die Frucht einer edlen Tat geboren war.

»Glückauf, mein Leopold!« so lautet Ottos Segensspruch, »nimm dieses schöne Land als meinen Dank – erring es dir als deine Braut, doch mußt sie erst befrei'n aus Räubershand – mit deinem Schwert!«

Wohl dünkte sie ihm lieblich und schön die Maid, dem erlauchten Leopold; doch rauchende Trümmer zeigten weithin die Spuren des Feindes, und in der Eisenburg zu Melk, dem römischen Castrum ferreum, saß noch der Magyarenfürst Geza fest, der sich später mit seinem Sohn Stephan bekehrte.

Wie ein neuer Nibelungenzug geht es von Leopolds Burg in Bechelarn 984 auf Schiffen mit vielen Kriegern unter Waffengesang die Donau hinab gegen Melk, wo am Felsen die Eisenburg den Kämpfern von weitem entgegenstrahlt. Durch Felsen und Berge windet sich der Zug mit schallendem Ruderschlag; der Turmwächter stößt ins Horn, ein dröhnendes Echo aus felsigen Schlünden; Geza stürzt aus dem eisernen Tor mit seinen Kriegern hervor; aber Leopold und seine Ritter haben die Burg erstiegen, Schwerter blitzen, blutige Quellen springen, die Felsen erbeben unter dem Waffengetös und Kampfgeschrei. Die Ungarn fliehen, verfolgt von den Siegern bis über den Wienerwald, wo alles Land nun im Besitz Leopolds ist. Das ist seine Besitznahme Österreichs; im Bilde Ottos ist ihm die Braut, die durch das Schwert erkorene, angetraut. Die Eisenburg zu Melk, strotzend von geraubten Schätzen, verwandelt sich aus einer heidnischen Feste in die christliche Residenz der Markgrafen. Leopold errichtet zugleich ein Stift für zwölf Chorherren. Wo früher Schrecken herrschte und Verwilderung, rauscht nun der Psalter und tönt die Hymne. Bei einem Ritterspiel zu Würzburg stirbt Leopold an einem Pfeilschuß, der nicht ihm vermeint war; zwei Jahre später, am 11. Juli 996 wird sein Leichnam zu Melk beigesetzt, wo auch seine Gemahlin Richarde ruht.

*

Unter seinem Sohn und Nachfolger Heinrich I. trug es sich zu, daß ein irischer Prinz namens Koloman den Purpur mit dem Pilgerstab vertauschte und nach dem Heiligen Land wanderte. In der Gegend von Stockerau wurde er ergriffen und als ungarischer oder mährischer Spion zwischen zwei Räubern an einem Baum gehenkt. Das war im Jahre 1012. Da aber der Leichnam keine Verwesung zeigte und an seiner Stätte sich Wunder vollzogen, erkannte man den schweren Justizirrtum und bestattete den Märtyrer feierlich in einer Donauau. Bei einer Überschwemmung ragte Kolomans Grab unversehrt über den Fluten hervor. Da ließ Heinrich die unverweste Leiche in feierlichem Zug nach Melk bringen und in der Stiftskirche beisetzen. In Erinnerung an den Heiligen findet bis heute noch in Melk der Kolomanni-Markt am 13. Oktober statt.

Unter seiner Regierung wird 996 zum erstenmal der Name Ostarrichi in einer Schenkungsurkunde genannt. Es muß dabei ausdrücklich festgestellt werden, daß die Bezeichnung »Ostmark« eine spätere Erfindung ist und in keiner der Zeiturkunden verkommt. Weder in Dokumenten, noch in literarischen Denkmälern oder Überlieferungen kommt sie jemals vor. Die frühesten karolingischen Wendungen sind bereits genannt, am häufigsten sagte man Ostarlant, auch Oriens; gelegentlich auch Austria (mit Bezug auf die Langobardenzeit), daher auch »austrlond« und »austrriki«, aus dem das mittelhochdeutsche Ostarrichi hervorgeht, das neben der noch poetisch gebrauchten Bezeichnung Ostarlant, das ist Ostland, unter den Babenbergern die vorherrschende Benennung wird, nämlich Österreich. Das mag verwunderlich erscheinen, aber es ist so und betont mehr geschichtliches Unabhängigkeitsstreben als der uns geläufige Schulbegriff Ostmark. Ab 1050 ist nur mehr die Bezeichnung Österreich statt Ostland gebräuchlich.

Auf Heinrich I. folgte sein Bruder Adalbert, der Siegreiche, der auch Gründer Österreichs genannt wurde, weil er die Grenze ostwärts rückte bis an die March und Leitha. In den Kämpfen gegen die Ungarn hatte sich sein Sohn Leopold, obgleich noch unbärtig, hervorgetan, daß er als »starker Ritter« und als »der Ungarn größter Vernichter« gepriesen ward. Dabei tritt urkundlich der Name Wien (Vienni) zum erstenmal auf. Der junge Held erkrankt plötzlich und stirbt zu Ingelheim, wo er bei der Vermählung Heinrich III. weilt, von seinem greisen Oheim Erzbischof Poppo in Trier begraben.

Es war unter der Herrschaft von Adalberts zweitem Sohn Ernst, dem Tapferen, der nach dem Tode des Vaters 1055 das österreichische Erbe übernimmt, als sich folgendes zutrug.

Ein junger Scolar (fahrender Schüler), der zum Studium der scholastischen Philosophie nach Paris wollte, wanderte mit zwei Gefährten an der Donau. Sie sprachen von ihrer Zukunft und von der Not der Zeit. Von dem Markgrafen Ernst, dessen Schwert auch nicht rasten oder rosten konnte, bald gegen die Ungarn, bald gegen die Böhmen, wo immer wieder nationaler oder heidnischer Aufruhr sich gegen das junge Christentum erhob und mit einer Welle hereinschlug.

»Immer muß das Schwert Kreuz werden und Pflug«, sagte der Scolar. »So war es unter dem großen Karl, so unter unserem Leopold I. Seht diese öden, einsamen Landstriche, schön zwar, aber wild, nur wenig besiedelt, das Volk gering, meistens Slawen mit Resten von Avaren und Magyaren ...«

»Seit dem Landtag in Tulln unter Leopold I. geht es vorwärts, Kolonisten aus Bayern, Franken, Schwaben, vom Rhein und von der Mosel ...«, sagte der Zweite.

»Das Kreuz ging voran«, bemerkte der Dritte; »denkt an den heiligen Rupert, denkt an Salzburg! Bis Pannonien reicht sein Einfluß, bis an die Drau, wo freilich seit Karl dem Großen der Sprengel von Aquileja beginnt und darum das Land südslawisch bleibt.«

»Denkt an Passau«, betonte der Erste, »an Pilgrim, sein Geist wirkt im Donauland! Denn das ist richtig, das Kreuz geht voran, dann blüht das Land. Zuerst ein oder zwei Mönche, die selbst Hand anlegen. Andere folgen. Wald wird gerodet, ein Bethaus entsteht. Das Ave erklingt in der Wildnis. Die scheuen Einwohner empfangen die Segnungen der Seelsorge. Sie lernen die deutsche Sprache. Eine kleine Schule entsteht, ein Hospital für Kranke, eine Herberge für Pilger und Fremde. Der Landesfürst gibt das unbebaute Land rundum, auch Leibeigene, es wird urbar gemacht und fruchtbar. Die Mönche sind Lehrmeister als Ackerbauer, Gärtner, Winzer und Gewerbetreibende, Bauleute, es geht an ein großes Bauen; andere Mönche wirken als Architekten, schreiben alte Bücher ab, sammeln, dichten, musizieren, malen, schmücken das Gotteshaus, und was das Volk lernt, wendet es bei sich an. Alles Land gedeiht, Kunst wirkt bis ins fernste Waldtal, von der Kirche aus, vom Kloster, von der Pfarrei: seht Krems, Herzogenburg, St. Pölten, Tulln, die dem Bistum Passau unterstehen und vor allem die Residenz Melk, überall sind die Mönche Kulturerzieher. Sie bauen auf römischen Grundlagen wieder auf, aus den Ruinen blüht neues Leben, neue Städte, Salzburg, Passau und die vielen anderen, Ihr wißt ja.«

Die Jünglinge hatten sich bei einer Quelle gelagert im Anblick eines waldbedeckten steilen Berges, der einst ein römisches Kastell trug und weit in das Land über der Donau gegen Norden sah. Die Bewohner nannten ihn slawisch Chottwik (Göttweig).

»Wenn ich einmal Bischof werden sollte, will ich ein Kloster gründen.« Das gleiche gelobten die beiden anderen Jünglinge.

»Auf diesem Berg will ich das Kloster bauen!« sagte wieder der Erste. Es war der spätere Bischof Altmann von Passau und die beiden anderen waren, nachmals Erzbischof von Salzburg und Adalbero von Würzburg.

*

Bischof Altmann hatte sein Gelübde nicht vergessen. Er hatte seine Würde im Jahre 1065 erlangt und ließ alsbald auf dem Gipfel des Göttweiger Berges ein Wohn- und ein Beihaus errichten. Im Jahre 1072 war die erste Kirche vollendet; der Herzog von Böhmen hatte ihm ein Bild der Gottesmutter in griechischer Arbeit geschenkt, das dem Kloster geweiht wurde, aber es dauerte noch bis 1085 ehe das Werk fertig war und den Chorherren nach der Regel des heiligen Augustin übergeben werden konnte, die aber später, noch von Altmann, durch Benediktiner ersetzt wurden. Den Stiftsbrief mit großen Schenkungen von Land ringsum, Leibeigenen und Zehent verdankte das Kloster Leopold II., »dem frömmsten Markgraf des Ostlandes«, den Altmann zum Schutzvogt von Passau erwählt hatte.

Das geschah infolge der sehr bewegten Zeit. Markgraf Ernst, der Tapfere, ein treuer Anhänger Kaiser Heinrichs IV., war für ihn gegen die Sachsen gezogen und 1075 in der Schlacht an der Unstrut in Thüringen gefallen; sein Sohn Leopold II. hatte die Herrschaft übernommen. Fast zur selben Zeit war der Benediktinermönch Hildebrand aus dem strengen Kloster Cluny als Gregor VII. auf Petri Stuhl erhoben worden, der gewaltige Kirchenreformer, der die Priesterehe aufhob, Verweltlichung und Mißbräuche abstellte und dadurch in Gegensatz zu Kaiser Heinrich IV. geriet, der sich das herkömmliche Recht zur Vergebung von Abteien und Bistümern nicht nehmen lassen wollte. Die Kaiser halten durch Einsetzung weltlicher Großer oft gegen die Grundsätze der Kirche verstoßen; Zuchtlosigkeit war eingerissen, Unwürdige hatten sich zu geistlichen Stellen und in Klöster gedrängt, wo sie mit Frauen lebten und ein übles Beispiel gaben, Wohlstand und Üppigkeit förderten die Entartung.

Der Kaiser mochte es nicht begreifen, daß eine solche Reinigung und Klärung notwendig war, sollte die Kirche nicht zugrunde gehen und mit ihr die Kultur und Kraft des Abendlandes. Der Zölibat war eine unabweisliche Forderung, nicht minder wie die geistliche Organisation, die die Kirche ungeteilt in Händen haben mußte. Es ging um die Suprematie, den Vorrang der geistigen und göttlichen Kräfte, sollte das Kaisertum sich nicht selbst vergolten. Dies nicht begriffen zu haben war die Tragik des deutschen Kaisertums, das darum unter dem folgenden Geschlecht der Staufer verbleichen mußte.

Der gigantische Streit zwischen Kaiser und Papst begann unter Heinrich IV. wegen des Rechtes der geistlichen Stellenbesetzung als sogenannter Investiturstreit. Er war reich an dramatischen Szenen und großen Geschichtsbildern, aber auch reich an Gewalttaten und mörderischen Kriegen. Der Papst hatte den Kaiser in Bann getan, der Kaiser den Papst abgesetzt; die meisten deutschen Bischöfe, darunter Altmann von Passau, viele Fürsten, wie das Geschlecht der Grafen Welf, standen auf Seite Gregors; Heinrich sah sich vorübergehend isoliert und gezwungen, die Versöhnung mit dem Papst zu suchen. Er geht nach Canossa, der festesten Burg, in der Gregor weilt, um sich durch tiefste Verdemütigung und reuige Abbitte vom Bann zu lösen, ansonsten ihn die deutschen Fürsten der Königswürde und der Kaiserkrone verlustig erklärt hätten. Barfuß erscheint er am 25. Jänner 1077 im härenen Büßerhemd, muß aber noch drei Tage im Hofraum zwischen der zweiten und dritten Ringmauer in strengster Winterkälte stehen ohne Speise und Trank, ehe der Papst seinem Flehen Gehör schenkte. Es ist eine tief symbolische Bildlichkeit, die die Übergewalt des geistigen und göttlichen Rechts unverlöschlich einprägt mit dem Zugeständnis des Kaisers, als Büßer der Gnade und Verzeihung zu bedürfen.

Freilich geht der Streit bald wieder von vorne an, der Kaiser beruft die Fürsten zu Pfingsten 1078 nach Regensburg, um sich ihrer Hilfe zu versichern. Besonders rechnete er auf Leopold II., in Ansehung der wertvollen Dienste, die ihm dessen Vater Markgraf Ernst gegen die Sachsen geleistet hatte. Leopold entzog sich einer Schicksalsentscheidung, die ihn in einen Gewissenskonflikt hätte bringen können, indem er heimlich Regensburg verließ. Heinrich warf ihm Treubruch vor und rückte in Österreich ein, doch versöhnte er sich mit dem Sohn des treuen Freundes gegen das Gelöbnis fernerer Ergebenheit.

Die innere Stellungnahme Leopolds war indessen durch seine religiöse Gesinnung vorgeschrieben, Gott dienen und dem Heiligen Vater war Lebensgesetz der Babenberger und Österreichs; er hatte außerdem das größte Interesse an den geistlichen Reformen, die dem inneren Ausbau seines Landes nur förderlich sein konnten. Bischof Altmann und Gebhart von Salzburg waren wegen ihrer päpstlichen Gesinnung vertrieben worden, auch für Leopold blieb es nach der Sachlage unvermeidlich, sich nach seinem Gewissen zu entscheiden und sich für Gregor gegen den Kaiser zu erklären. Dieser schickte ihm die Böhmen auf den Hals, es kam bei Mailberg unweit der Thaya am 12. Mai 1082 zur Schlacht, Leopold mußte das Land bis zur Donau räumen; doch im nächsten Jahr gelang es einem unbekannten Degen, es soll Azzo von Gobartsburg, der Stammvater der Khuenringe, gewesen sein, den Feind aus dem Land zu drängen. Die Landesgrenze gegen Böhmen war in diesem waldbedeckten Gebiet nördlich der Donau, das heute noch den Namen Waldviertel führt, recht unsicher und schwankend. Die Thaya galt als Grenzfluß, wo sich im Laufe der Zeilen eine Reihe von Burgen als Grenzwacht gegen die vielen Einfälle entwickelte. Die Verhältnisse zwangen Heinrich, sich mit Leopold II. auszusöhnen, der fortan ungestört im Besitz seines Landes verblieb.

Trotz des Krieges und der infolgedessen entstandenen Hungersnot hatte er nicht aufgehört mit den Ideen der neuen Zeit, die vom Kloster Cluny und von Gregor VII. ausgingen, an der inneren Hebung seines Landes zu arbeiten. Seine eigentliche Bedeutung für die kulturelle Hebung liegt darin, daß er sich als Hauptaufgabe die Pflanzstätten aller Bildung, die Klöster, angelegen sein ließ. Nicht nur Göttweig entstand unter Bischof Altmann, sondern auch die bestehenden Klöster wie St. Florian, Kremsmünster, St. Pölten wurden im Geiste von Cluny reformiert, infolgedessen die Benediktiner, diese großen Erzieher Österreichs, ins Land gerufen wurden. 1089 verwandelte Leopold die Kanonie Melk in ein Benediktiner-Kloster, indem er Mönche aus dem Kloster Lambach kommen ließ, das schon 1056 vom Bischof von Würzburg gegründet worden war.

Auch der Erzbischof Gebhart von Salzburg hatte sein Gelübde nicht vergessen und schritt 1074 an die Gründung von Admont. Zwei Jahre früher wurde das Bistum Gurk errichtet. Wenn man sich den Zustand des Landes unter Leopold II., der Schöne genannt, der als letzter 1095 in Melk begraben wurde, vergegenwärtigen will, so kann man dies am besten im Bild der frommen Dichtung, die aus dem Seelenfrieden erwächst. Sie trägt noch ausschließlich geistliches Gewand. Der Prälat Ezzo von Melk dichtet die erste österreichische Evangelienharmonie und »Die Schöpfung«. Man spürt Donauluft darin, die liebliche Landschaft von Melk schlägt in der Dichtung ihr Auge auf. In dem Frauenkloster am Fuße des Berges Göttweig, das der berühmte Abt Hartmann, der selbst ein großer Dichter seiner Zeit ist, für die Krankenpflege gründet, haust Frau Ava, die erste deutsche Dichterin. Das »Gebet einer Frau« schlägt überraschend persönliche Töne an. Eine Schlußwidmung lautet: »Dieses Buch dichtete zweier Kinde Mutter; die sagten ihr diesen Sinn. Große Freude war unter Ihn'n. Der Mutter waren die Kinder lieb; der eine von der Welt schied. Nun bitt ich euch gemeine, große und kleine, wer dieses Buch lese, daß er seiner Seele Gnaden wünschend wese (sei); und dem einen, der noch lebet und in den Arbeiten strebet, dem wünschet Gnade und der Mutter: das ist Ava.«

Dieser eine Sohn ist Bruder Heinrich in Göttweig, ein ausgezeichneter Dichter, der in seiner »Erinnerung an den Tod« der Welt einen Spiegel vorhält. Die Dichtungen dieser Zeit, »Die vier Evangelien« von Ezzo, »Das Leben Jesu« von Frau Ava, »Die Litanei« von Bruder Heinrich sind geistige Unterweisungen in dichterischer Form, poetische Exerzitien fürs Volk, wie sie sein sollen, markig, spruchhaft und bildlich. Poesie war die Sprache der Religion und der Geschichte.

Immer bunter und farbenreicher wechseln die Bilder. Von der Höhe seiner Melker Residenz sieht Leopold III., der eben seinem Vater in der Regentschaft nachgefolgt ist, unermeßliche Kriegsscharen durch das lieblich ernste Donautal herabströmen. Eine Völkerwanderung in Eisen, ein rotes Kreuz auf dem weißen Skapulier: Kreuzzug!

»Gott will es!« verkündigt Papst Urban II.; »Gott will es!« predigt Peter von Amiens; »Gott will es!« braust der Sturmhauch von allen Kanzeln, durch alle Herzen, durch das ganze Abendland.

Begeisterung entzündet sich, springt von Mund zu Mund, einer ruft's dem andern zu:

»Das Heilige Land befreien von den Sarazenen! Der Halbmond steht schon vor Byzanz! Der Feind im Osten, im Süden und in Spanien! Die Ungläubigen! Mit Feuer und Schwert hausen die Moslims!«

So geht die lebendige Zeitung. Alle fühlen sich bedroht im innersten Bestand. Denn das Heilige Land ist Seelenland. Das Kreuz steht mitten drin im Leben wie in den Bildern der frommen alten Meister; Burgen und Landschaften sind verwoben mit der heiligen Geschichte, und so ist alles Handwerk, Haus und Herd, geheiligt und verklärt als Gotteswerk. Seelenheimat ist das Heilige Land und liegt im Herzen aller!

Fürsten, Ritter und Fußvolk sind von den Burgen niedergestiegen und mit dem Kreuzbanner hinabgezogen, Gottfried von Bouillon an der Spitze dieses ersten Kreuzzuges. Gott will es! Die Vorsehung bestimmt ihn zum Eroberer und König von Jerusalem, zum Herzog vom Heiligen Grabe.

Leopold III. eilt dem Ritter Christi entgegen, der im Verklärungslicht steht. Er gibt der Ritterschaft Geleit bis Tulln. Es war auch Vorsicht dabei. Man hat von zwei in anderer Richtung vorausgeeilten Heerhaufen gehört, die in Prag die Juden drangsalierten und in Ungarn brandschatzten, viel zusammengelaufenes Gesindel; König Koloman machte kurzen Prozeß, sie wurden zurückgetrieben und zum Teil niedergemacht. In Tulln harrte bereits eine glänzende Gesandtschaft des Königs der Ankunft der eigentlichen Heersäule, um sich wegen dieser Vorkommnisse bei Gottfried von Bouillon zu entschuldigen und über den weiteren geordneten Durchzug zu verhandeln; König Koloman gab ihm selbst das Geleit durch Ungarn.

Eine große Vision stand über der Zeit und über dem Bild an der Donau: zum Heiligen Reich gehört das Heilige Land. In dem bedrohten Heiligtum verteidigte sich das Abendland selbst. Ein Gedanke, der hier Wurzel schlägt für kommende Zeiten.

Täglich abends läuteten die Glocken zum Gebetssturm für Christi Ritterschaft im fernen Morgenland. Die Phantasie des Abendlandes ist mächtig bewegt von den leuchtenden Bildern des Orients, Märchenvorstellungen wie aus Tausendundeiner Nacht. Dazu die Kunde von Heldentaten und Eroberungen – die bis dahin Säumigen schließen sich fünf Jahre später 1101 zu einem neuen Zug zusammen. Viele Herren des Donaulandes, die Bischöfe von Salzburg und Passau, ja selbst die Mutter Leopolds, Markgräfin Ita, nehmen teil an der Pilgerschaft nach dem Heiligen Grabe; daß sie nicht wiederkehren sollte und der Zug unselig enden würde, hatte niemand voraussehen können.

Dreihundert Ritter hatte Leopold ausgerüstet, er selbst ließ sich das rote Tuchkreuz an die Schulter heften und vom Bischof Ulrich von Passau in der Stiftskirche zu Melk feierlich das geweihte Schwert umgürten, aber es kam nicht zur Herrenfahrt. Unvorhergesehenes war eingetreten. Kaiser Heinrich IV. rief ihn zu Hilfe nach Regensburg.

*

Eine neue dramatische Szene, die Licht wirft über die Weltstellung Leopolds und Österreichs. Vor Regensburg stehen Kaiser Heinrich IV. und sein Sohn König Heinrich V. einander feindlich gegenüber. Der Sohn für den Papst gegen den im Bann stehenden kaiserlichen Vater. Nicht nur Leopold, auch sein Schwager, der Böhmenherzog Boriwoj II. ist auf den Ruf des Kaisers mit Heeresmacht angerückt. Dagegen fehlt der Schwiegersohn, Schwabenherzog Friedrich von Staufen, der des Kaisers Tochter Agnes zur Frau hat; er liegt zur Stunde im Sterben und kann nicht teilnehmen an dem Familienstreit großen Stils.

Es konnte kein Zweifel sein, daß Leopold innerlich schon aus religiöser Gesinnung zu Heinrich V. neigte; als Lehensmann aber war er dem Kaiser verpflichtet. Es ist der alte tragische Zug Österreichs, der sich schon in der Symbolfigur Rüdigers von Bechelarn im Nibelungenlied offenbart, zwischen Freundesmächten, die gleicherweise dem Herzen oder dem Pflichtgefühl nahestehen, eine Gewissensentscheidung fällen zu müssen.

Nun tritt eine unerwartete Wendung ein. Angesichts der kampfbereiten Heere, die durch die Donau getrennt sind, erklärt der Sohn Heinrich plötzlich, von dem Kampf zurücktreten zu wollen: »Aus Ehrfurcht vor der kaiserlichen Majestät!«

Aber der mißtrauische kaiserliche Vater will dennoch angreifen. Da tritt ihm Leopold entgegen und erklärt ihm, daß er auf seinen Heeresbeistand nicht zählen könne. Der Böhmenherzog tut das gleiche und ist entschlossen, mit seinem Kriegsgefolge abzuziehen.

Der österreichische Liebessinn hatte gesiegt und den Ausgleich herbeigeführt. Mit kluger Zurückhaltung hat es Leopold auch später verstanden, sich von dem Streit zwischen Kaiser und Kirche fernzuhalten. Sein unverrückbarer Standpunkt ist der Grundsatz, den auch sein Vater Leopold II. unzweideutig bekannte, und der für alle kommenden Zeiten Vermächtnis und Sendung blieb: Österreich dient nur Gott und dem Heiligen Vater!

*

Noch in anderer Weise siegt der Liebessinn Leopolds. Ein lieblicher Hochzeitsreigen bewegt sich die alte Nibelungenstraße hinab nach Melk: die neunundzwanzigjährige schöne Kaiserstochter Agnes, die als Witwe Staufers von ihrem Bruder Heinrich V. schon vor Regensburg Leopold als Gemahlin zugedacht war.

Ein bezauberndes Bild die Vermählungsfeier in der Stiftskirche zu Melk am 1. Mai 1106, und schön zu denken, daß das damals ausgezeichnete Melker Marienlied mit seiner Melodie erklungen ist: »Einst in Erde legte Aaron eine Gerte; die gebar Nüsse, Mandeln also edele. Die Süße hast Du hervorgebracht, Mutter ohne Mannes Rat, Sankta Maria!«

Ferner zu denken die blauschimmernde Mailandschaft an der Donau; die romanische Bogenhalle der Burg über dem Felsen; die hochzeitliche Tafelrunde; die prunkvollen, reichen Gewänder, das stilvolle Gerät, fast antik edel; die Lebensfreude und das seelische Behagen; die Gäste von weit und breit, aus Österreich und Schwaben. Da sitzen der königliche Bruder Heinrich V., dann Leopolds Schwäger: Otakar von Steiermark, Boriwoj von Böhmen, Heinrich von Kärnten, schier das ganze spätere Österreich; die Bischöfe von Salzburg und Passau. Vor allem das bewunderte stattliche Paar selbst, der edel männliche, besinnliche Markgraf Leopold und die fromme Agnes im Liebreiz ihrer Frauenschönheit, eine der interessantesten Verbindungen: die letzte salische Kaisertochter und durch ihre beiden Söhne aus erster Ehe Ahnfrau der staufischen Kaiser, nun Gemahlin Leopolds. Österreich gewinnt durch sie eine Mittelstellung zwischen beiden mächtigen Dynastien, was sich noch auswirkt. Der Liebesstern geht auf im Land und ist ihm Glück und Schicksal, Bestimmung und Beruf.

Das Hochzeitsbild zerfließt; Melk wird still, ein Ort der Musen und der Erinnerung. Das Paar bezieht die neue Residenz am Kahlenberg; dort hatte Leopold schon 1101 den Grundstein zu einer Burg am Vorberg gelegt, der nun Leopoldsberg heißt. Der Bau ist vollendet; eine neue Glanzzeit beginnt.

*

»Wenn du vom Kahlenberg das Land dir rings besehn ...« Ungesucht stellt sich das Wort Grillparzers ein. Ungesucht ergibt sich auch die Vorstellung von dem Einzug Leopolds, wie er vom Söller aus seiner Gemahlin Agnes zum erstenmal das wundersame Landschaftsbild zeigt: tief zu Füßen der stolze Zug der Donau gegen das unferne Ungarland hin, wo er noch öfter zu Kampf und Abwehr ausziehen muß; stromüber das Saatengold Marchfelds; der rhythmische Schwung des Gebirges, gleichsam im Dreivierteltakt, bis zu den Schatzkammern Steiermarks; das Jagdgehege ringsum mit Hörnerklang; die weingefüllte Schale bis hinunter zu dem altersgrauen Städtchen Wien (Vienni) mit seinen verfallenen Römermauern, das nun, durch die Kreuzzüge, einen ungeahnten Aufschwung nahm.

Das hatte Leopold III. erkannt: hier war die Schlüsselstellung an dem dreifachen Berührungspunkt der Alpen, der Donau und der Ebene. Hier lief das alte Straßennetz der Römer zusammen; hier mußte wie immer der Sitz des Fürsten sein, am Rande, wo Gefahr droht und Bollwerk sein muß.

Nur eins fehlte ihm: eine Stätte der inneren Einkehr wie das Stift Melk, dem seine Liebe verblieb. Da entführte ein Windstoß, der im Donautal so gewaltig drängt, der Markgräfin den kostbaren Schleier, wie es die Sage will. Auf einer Jagd findet ihn eines Tages Leopold im Walde, im Gezweig hängend, und stiftet an dieser Stelle, seinem Gelübde gemäß ein Kloster, das ihm Melk ersetzen soll. Kloster-Neuburg entsteht. Später übergibt er es den Augustiner-Chorherren, die nach der Regel vom Kloster Cluny ein erhebendes Beispiel geben, durch Gebet und Arbeit und im offenen Kreuzgang schlafen auch zur Winterszeit. Zwei seiner Söhne – Agnes schenkte ihm achtzehn Kinder – widmet Leopold dem geistlichen Stand: Otto wird Probst von Klosterneuburg, später Bischof von Freising, als einer der bedeutendsten Geschichtsschreiber seiner Zeit; und Konrad wird Erzbischof von Salzburg.

Klosterneuburg, gestiftet vom heil. Leopold III.

(Stich von M. Winkelmayer nach R. Ruß. Porträtsammlung der Nationalbibliothek, Wien.)

Auch Heiligenkreuz ist eine Stiftung Leopolds, die erste Stätte der Zisterzienser in Österreich, nach dem Grundsatz: Benedikt liebt die Berge, Bernhard die Täler. Es entstehen in der Folge das Zisterzienserstift Zwettl, bewirkt von Hadmar von Khuenring, einem gewaltig aufstrebenden Geschlecht; dann die Stifte gleichen Ordens in Baumgartenberg, Waldhausen und Wilhering, sowie das Benediktinerkloster Altenburg als ebensoviele Ausstrahlungspunkte höherer Gesittung, die die größte Staatssorge der Babenberger war.

Der Ruhm Leopold III. als Landesvater, seine staatsmännische Weisheit, seine christliche Milde strahlen durch die Zeiten. Als Heinrich V. 1125 stirbt, tragen ihm die deutschen Fürsten zu Mainz die Reichskrone an als Nachfolger der großen salischen Kaiser, mit denen er durch seine Gemahlin Agnes verwandtschaftlich verbunden ist. Er lehnt ab in weiser Selbstbeschränkung, vielleicht auch im Hinblick auf seinen Stiefsohn, den Staufer Konrad, dem aber noch der Sachsenherzog Lothar in der Kaiserwürde vorangeht.

Eine spätere Zeit, die ihn 1455 heilig gesprochen, hat erkannt, daß Leopold III. der eigentliche Schutzheilige Österreichs war. 1156 ist er verschieden und ruht in seiner Stiftskirche Klosterneuburg, an seiner Seite Agnes, die ihn lang überlebte, Ahnfrau aller Staufen und Babenberger, die durch das Jahrhundert glänzen, Mutter Konradin III. und Jasomirgotts, Großmutter Friedrich Barbarossas.

Die Legende, die das Kahlengebirge umduftet, stellt ihr einen guten Leumund aus. An ihrem Namenstag pilgern heute noch Weiber zum sogenannten Agnesbründl, einer Waldquelle, wo sie die Nacht über hocken und Gewinstnummern im Wasser schauen wollen, diese Lotterieschwestern, die man an solchen Tagen begegnen kann mit bunten Papiermützen auf dem Kopf, ein ferner Nachklang der geträumten Hoftracht. Die Legende scheint zu besagen, daß Frau Agnes Glück in Österreich bedeutete.

Dasselbe gilt für Leopold den Heiligen, den Landespatron Niederösterreichs. An seinem Feiertag, 15. November, zieht das Volk hinaus nach Klosterneuburg und vergnügt sich beim Fasselrutschen. Auch darin liegt geschichtlicher Sinn. Das Volk ist glücklich und froh unter seinem Schutzgeist, und das große Faß bedeutet den Segen, den er hervorrief. Es ist nicht gut, seinen Feiertag abzuschaffen, sonst schafft man Glück ab. Man brachte ihn wieder zu Ehren, je früher es geschah, desto besser, denn Heiliges heißt Segen!

Sehr deutlich tritt uns im Herzen Wiens, im inneren Stadtkern, heute noch das Bild Heinrich II., Jasomirgott, entgegen.

Er hatte zuerst die Rheinpfalz erhalten, so daß nach dem Tode Leopold III., des Heiligen, sein jüngerer Bruder Leopold IV. zur Herrschaft kam. Es ist von großer Bedeutung für Österreich gewesen, daß der Stiefbruder Konradin III., mithin das Staufergeschlecht, zur deutschen Königswürde gelangte. Durch ihn kam Bayern an Österreich. Leopold IV., im Begriffe die bayrische Herrschaft auszubauen, starb jedoch plötzlich nach kaum fünfjähriger Regentschaft im bayrischen Kloster Niederaltaich.

Heinrich II., nach seinem Leitspruch Jasomirgott genannt (Ja-so-mir-Gott-helfe), hatte sich erst tüchtig seiner Haut zu wehren, gegen die Ungarn, gegen die verheerenden Einbrüche Ottokars von Steier, u. a. Von König Geza hart bedrängt, mußte er sich in Wien verschanzen. Die strategische Lage mochte bestimmend sein für die Verlegung der Residenz vom Kahlenberg und von Tulln, der bisherigen Landesstadt, nach Wien.

Den entscheidenden Anstoß aber gab der zweite glanzvollste Kreuzzug, von Bernhard von Clairvaux in Bewegung gesetzt, an dem auch König Konradin und Jasomirgott teilnahmen. Er endete zwar kläglich, aber er hatte viele Fürsten nach Wien gebracht, Österreich war durch die Kreuzzüge für den Weltverkehr entdeckt, Wien blühte empor mit neuen Vorstädten, Handwerker und Kaufleute halten sich in immer größerer Zahl angesiedelt.

Nach seiner Rückkehr, er hatte Theodora, die Nichte des griechischen Kaisers, als Gemahlin mitgebracht und solcherart seine mißliche Kreuzfahrt glücklich geendet, widmete sich Jasomirgott vor allem dem Ausbau der Residenz Wien. Am Rande der Stadt, wie es Brauch war, errichtete er seine Herzogsburg, wo sich wohl früher schon ein babenbergischer »Hof« befand. Darum hieß die neue Burg »Am Hof«. Das älteste Pfarrkirchlein St. Rupert, das seine Gründung auf den heiligen Rupert zurückführt, wurde erneuert, auch das Fischerkirchlein Maria am Gestade, wo früher dicht die Donau vorbeiging, ferner die Kapelle St. Pankraz nächst dem herzoglichen Hof. Als neue Pfarrkirche wurde die schon unter Leopold III. gestiftete Peterskirche vollendet. Später ließ Heinrich die romanische Pfarrkirche von St. Stephan an Stelle der damaligen alten Kapelle unweit der Vorstadt »Wollzeile« erbauen, wo sich vorzugsweise Wollhändler angesiedelt hatten. Das war der Beginn seiner Bautätigkeit.

*

Inzwischen war nach Konradins Tod auf dessen Wunsch sein Neffe Friedrich Barbarossa deutscher König geworden, jener gewaltige Herrenmensch, der die Kaiserwürde in unbeschränkter Machtfülle wie unter Karl dem Großen und Otto wiederherstellen wollte, ein Wahn, der ihn vergessen ließ, daß inzwischen Gregor VII. gelebt, und der schließlich zum Untergang des Hauses führte.

Gleichzeitig erhob Jasomirgotts Vetter, Heinrich der Löwe, Erbansprüche auf Bayern. Nach langem Hin und Her findet am Fürstentag zu Regensburg, 8. September 1156, ein Ausgleich statt.

Auf dem Blachfeld von Barbing vor Regensburg treten unter Zelten Kaiser und Fürsten zusammen, umgeben von ihrem in weitem Umkreis gelagerten Heergefolge. Der Böhmenherzog ist Sprecher in der feierlichen Zeremonie und verkündet, daß Jasomirgott auf das bayrische Lehen verzichtet, wogegen Österreich zum selbständigen Herzogtum mit besonderen Rechten erhoben wird und außerdem von Bayern den Landesteil ob der Enns erhält (die Grafschaft Mühlkreis, Riedmark, und Hausruckviertel, bis Passau). Hierauf überreicht Jasomirgott sieben Fähnlein, aus denen Bayern besteht, dem Kaiser, dieser gibt sie Heinrich dem Löwen zum Zeichen der Belehnung, der fünf behält und zwei dem Kaiser zurückgibt, aus dessen Hand sie Jasomirgott zurückgereicht werden, als die in seinen Besitz übergegangenen obderennsischen Landesteile.

Der kaiserliche Freibrief, das Privilegium minus (das später Rudolf der Stifter eigenmächtig erweiterte), bestätigt die weibliche Erbfolge, die Befreiung von den Heerzügen (Römerfahrten), und sichert die Landeshoheit, die fast unabhängig wird vom Reich wie kein anderes Land. Im feierlichen Aufzug mit Herolden läßt Herzog Heinrich diese Goldene Bulle Österreichs bei seiner Heimkehr in Wien unter dem Jubel der Bevölkerung vorantragen.

*

Nun widmet sich Jasomirgott der Krönung seines Werkes. Er zieht Kaufleute und Handwerker von Regensburg her; wie diese Stadt soll Wien eine Handels- und Verkehrszentrale werden. Aber noch mehr. Eine Pflanzstätte höchster Bildung und Kultur. Das kann nur werden durch Klostergründung, ohne die eine Residenz nicht gut denkbar ist. In Regensburg hat er zu St. Jakob die berühmten irisch-schottischen Mönche kennengelernt. Er läßt sie nach Wien kommen zur Errichtung eines Hospitals und Herberge für Pilger und Kreuzfahrer, sehr zeitgemäß! – und schenkt ihnen im Nordwestteil große Gebiete zwischen dem Alser- und Ottakringerbach mit Stiftungsbrief 1158 und 1161. Das Schottenkloster entsteht, die Stiftskirche wird Hofkirche, wo Jasomirgott mit seiner Familie begraben ist. Er starb am 15. Jänner 1177 an den Folgen eines Beinbruches, den er bei einem Waffengang gegen Böhmen durch den Sturz seines Streitrosses erlitten.

Die »Schotten« – der Name blieb, obgleich 1418 Benediktiner ihre Stelle einnahmen – sind für die Entwicklung Wiens von größter kultureller Bedeutung geworden als Lehrer, Erzieher, Gewerbekünstler, ja sogar in mancherlei Artikel Handeltreibende, sie waren mit dem bürgerlichen Leben aufs engste verflochten. Einem kleinen Wien inmitten des herrlichen Wiens glich diese älteste Klostergründung, die heute noch mit ihrem riesigen Gebäudekomplex (erneuert von Kornhäusel 1831), der Stiftskirche aus 1645 und dem »Schubladkasten« aus 1774 auf der Freiung, dieser Freistatt für Verfolgte, einen inneren Stadtteil bildet. Im ersten Hof ist das Denkmal Jasomirgotts, der die Grundlage schuf für das wonnigliche Wienne und seinen Musenhof unter Leopold V., namentlich aber Leopold VI., dem Glorreichen.

Wie nah sind unserem Herzen die Gestalten jener Zeit, die uns so ferne dünkt! Die Legende hält die Ahnenstimme wach in uns. Sie ist Geist vom Geiste der Geschichte. An der Donau, der großen Schicksalsstraße Österreichs, geht man auf ihren Spuren. Hier gibt es Stimmungen, wo die verklungene Vergangenheit lauter spricht als irgendwo. Das Städtchen Dürnstein an der Donau, überragt von den Trümmern der alten Khuenringerburg, erzählt uns in poetisch ausgeschmückter und zugleich welthistorischer Geschichte von Richard Löwenherz, König von England, der hier gefangen saß, und von seinem Lieblingssänger Blondel, dem Troubadour Blondel de Lesle, der ihn suchte und ihn hier fand hinter Eisengittern, vor denen er des Königs Lied sang, darauf dieser aus Kerkerstiefen antwortete. Die rührende Geschichte ward selbst zum Lied, das in Österreich nicht ausklingt und heute noch in den Schulen gesungen wird nach der edlen Dichtung von Johann Gabriel Seidl mit dem unsterblichen Refrain: »Suche treu, so findest Du!«

*

Neben der glanzvollen Erscheinung des Richard Löwenherz, der in der Sagendichtung von König Artus und der Tafelrunde verklärt erscheint, tritt ebenbürtig die ritterliche Erscheinung Leopolds von Österreich, der Tapfere, der Tugendhafte, wie ihn die Überlieferung nennt, strahlend ins Licht. Der Sohn Jasomirgotts und der phantasievollen Griechentochter Theodora ist ein echter Repräsentant der ritterlichen Zeit, erfüllt von dem Streben nach Glanz und Ehre, nach irdischen und himmlischen Gütern, glühend von Sehnsucht nach dem märchenhaften Orient, der Heimat seiner Mutter, nach dem Heiligen Land, dahin er bald nach seinem Regierungsantritt 1177 mit einem glänzenden Gefolge eine Wallfahrt im Jahre 1182 unternimmt.

Die ganze Fülle orientalischer und arabischer Phantastik, Mystik und Symbolik ergoß sich durch die Kreuzzüge über das Abendland, das Kriegertum verfeinert sich zum idealen Rittertum; die Ritterorden entstehen, der Johanniterorden, der Deutsche Ritterorden (Hoch- und Deutschmeister), die Tempelherren zur Bewahrung des Heiligen Grabes; die maurisch orientalische Ritterpoesie wird Vorbild, der höfische Minnesang erblüht, von den sogenannten Troubadours gepflegt; aus dem Schoß christlich ritterlicher Welterfahrung und Glaubensmystik erwächst die Universaldichtung vom Heiligen Gral, das Parzivalgedicht. In Österreich hat schon unter Jasomirgott der Ritter Kürenberger aus einem Linzer Geschlecht das Nibelungenlied auf Grund der lateinischen Verdichtung von Pilgrim geschaffen, dieses österreichische Monumentalgedicht, darin der typische Österreicher in der ritterlichen Symbolgestalt Rüdigers von Bechelarn hervortritt. Die Nibelungenstrophe ist der charakteristische heimatliche Tonfall bis heute. Am Hofe Leopolds singt Reinmar der Alte, der den Kreuzzug mitmacht, die »Nachtigall von Hagenau«, seine schluchzenden Lieder, denen der junge Walther von der Vogelweide lauscht, sein größerer Schüler.

Auf diesem Welthintergrund hebt sich die leuchtende Gestalt des ritterlichen Leopold hervor, der Ruhm Österreichs.

*

Dreifach ist sein Ruhm: durch Erbvertrag erwirbt er das Herzogtum Steiermark und vergrößert Österreich schier im Ausmaß des alten Norikums; er erhebt Wien zum Mittelpunkt ritterlichen Lebens und des europäischen Verkehrs; seine Auseinandersetzung mit Löwenherz rückt Österreich unvergeßlich zum erstenmal weltpolitisch in den Vordergrund.

Wie in der Völkerwanderung nach Westen, ist die Donau in den Kreuzzügen und später die große Völker- und Verkehrsstraße nach dem Osten geworden; Wien der Ruhe- und Sammelplatz der Kreuzfahrer. 1189 erscheint Friedrich Barbarossa an der Spitze des dritten Kreuzzuges mit einem gewaltigen Heer von 70.000 Streitern, darunter 20.000 Rittern, von Herzog Leopold an der Landesgrenze empfangen. Zum drittenmal weilt Barbarossa in Wien. Hier werden glänzende Feste gefeiert, Turniere, fröhliche Gelage mit Spiel und Sang, aber auch strenge Musterung gehalten und 1500 unsaubere Elemente ausgemustert und heimgeschickt. Indessen ist die Donauflotte nachgekommen; die Begeisterung ist so groß, daß Bürger und Handwerker sich in großer Zahl dem Kreuzzug anschließen und manche das Kreuz nicht nur auf der Schulter tragen wollen, sondern es sich ins Fleisch einbrennen lassen.

Zu seinem großen Verdrusse kann sich Herzog Leopold nicht sofort anschließen; seine steierische Erbschaft hat den ungarischen König Bela III. begehrlich gemacht; er stellt Streitansprüche, die erst geschlichtet werden müssen, inzwischen kommt die erschütternde Nachricht, daß Friedrich Barbarossa, der siegreich bis Armenien vorgedrungen war, im Flusse Kalikadnus (Seleph) im 69. Lebensjahr ertrunken ist. Der Schmerz war unbeschreiblich, die Kreuzfahrer sahen verzweifelt und entmutigt ihre Sache verloren, nicht ohne Grund; das Volk glaubte nicht an seinen Tod, und die Sage versetzte den Kaiser in den Kyffhäuser, wo er einst als Retter des Volkes wieder erscheinen werde, ähnlich wie Kaiser Karl im Untersberg. Sein Sohn Heinrich VI. bietet schleunigst die Fürsten nach Italien auf zur Kaiserkrönung; aber Leopold, eben mit Bela fertig geworden und voll Ungeduld, dem Kreuzzug nachzufolgen, läßt ihm sagen, er habe das Schwert ergriffen, »um für den ewigen König, nicht für den zeitlichen, zu streiten«.

Im Frühjahr 119l landet er endlich mit seinen Rittern vor Akkon (Ptolomais), gleichzeitig mit den Geschwadern des französischen Königs Philipp August und des Königs Richard Löwenherz von England. Nun sieht man Leopold, der es dem Löwenherzigen gleichtut, im Sturm die Mauern ersteigen und auf einer der Finnen oder Bastionen seine Zahne aufpflanzen. Sein weißer Waffenrock soll vom Feindesblut so gerötet gewesen sein, daß nur der Streifen unter der Schärpe weiß geblieben ist, daraus die Legende die Landesfarben rot-weiß-rot ableiten will, »ein weißer Balken im roten Feld«. Weiß und rot waren ja auch die Kreuzfahrer-Farben. Jedenfalls hängen unsere Landesfarben dergestalt mit dem Heiligen Land zusammen.

Hier endlich auf Akkons Mauern ereignet sich jene dramatische Szene in dem großen Wellschauspiel, die sich dem Gedächtnis der Zeiten unverlöschlich eingeprägt hat. Löwenherz, der mit der größten Kampfmacht erschienen ist, schreibt sich den Sieg allein zu und ist über Leopold nicht wenig erbost, der offenbar die staatspolitische Gleichberechtigung mit den anderen christlichen Reichen hochgemut bekunden wollte. Löwenherz, der ihn nur als irgendeinen Vasallen von oben herab ansah und vielleicht auf die Babenberger wegen seines Schwagers Heinrich des Löwen von Bayern, den Barbarossa gedemütigt hatte, nicht gut zu sprechen war, ließ ihn hochfahrend an: »Welchem Herrn dienst Du?« Darauf Leopold gelassen erwiderte: »Gott und Petrus sind meine Oberen, denen auch Du dienst, und lehenspflichtig bist!« Es liegt eine Anspielung auf die Lehensansprüche der Heiligen Krone Karls und der christlichen Universal-Monarchie, die von den Kaisern immer noch gestellt, aber von England und Frankreich heftig zurückgewiesen wurden. Erzürnt riß Löwenherz das babenbergische Banner zu Boden und trat es mit Füßen. Nur die Gegenwart des Feindes verhinderte die sofortige Ahndung des Schimpfes.

Verletzten Stolzes kehrte Leopold in die Heimat zurück; auch der französische König verließ bald das Heilige Land, unzufrieden mit der Führung Richards, der schließlich einen faulen Frieden mit Saladin schloß und damit nur den Besuch des Heiligen Grabes sicherte. Auch Kaiser Heinrich VI. war Richard gram, dem er den Verlust Siziliens zuschrieb; die Mächte hatten beschlossen, den König auf seiner Heimkehr abzufangen, weshalb er, bis an Venedigs Küste verschlagen, den Rückweg verkleidet durch Österreich zu nehmen suchte. In einer Herberge in Erdberg bei Wien wurde er, als sein Diener mit fremdem Gold zahlen wollte, erkannt und verhaftet. Leopold lieh ihn in Gewahrsam auf die Burg Dürnstein bringen, wo die Legende die Erzählung weiterspinnt, in Wahrheit aber mußte ihn Leopold alsbald dem Kaiser ausliefern.

*

Um 1194 erlangte der englische König die Freiheit wieder, nachdem er sich zur Zahlung eines hohen Lösegeldes verpflichtet hatte und Geiseln aus der Adelsjugend Englands stellte, die sich in großer Zahl dazu drängte; ja er mußte die Lehenshoheit des nach Weltherrschaft strebenden Kaisers Heinrich VI. anerkennen. Leopold sollte einen Teil des Lösegeldes erhalten; eine Anzahl Geiseln wurde ihm gestellt und die Prinzessin Eleonore aus dem englischen Hause als Gemahlin für seinen Sohn Friedrich zugesichert.

Inzwischen war der sieche kinderlose Herzog Ottokar von Steiermark gestorben, der sein Land dem edlen Herzog Leopold von Österreich verbrieft hatte mit dem Vorbehalt gewisser Rechte, wonach die »Ministerialen«, Hofbeamte, Truchsessen, Schenk, Kämmerer, Marschalk fortbestehen und über ihre Güter frei verfügen sollen (die späteren Landstände). Steiermark hatte damals andere Grenzen, Teile von Kärnten gehörten dazu und das südliche Niederösterreich als die Mark Pütten (Pitten), wo Leopold angeblich aus dem Lösegeld eine neue befestigte Niederlassung gründete: Wiener Neustadt.

Freilich hatte er sich auch durch die Gefangennahme eines Kreuzritters, nämlich Richard Löwenherz', den Bann des Papstes zugezogen, wohl auf Betreiben Englands, der aber mild gehandhabt und in Österreich nicht verkündet wurde. Erst auf dem Sterbelager wurde er durch Erzbischof Adalbert von Salzburg gegen das Versprechen, die englischen Geiseln freizugeben, losgesprochen. Er war Ende 1194 bei einem Turnier in Graz gestürzt und an den Folgen eines Schenkelbruches gestorben. Bei der Todeskunde kehrte Ritter von Bethune, der schon mit der englischen Braut Friedrichs unterwegs war, wieder zu ihrem Oheim Löwenherz zurück, unerreichbar für den Bräutigam ebenso wie das englische Lösegeld, von dem, entgegen anderer Meinung, kein Groschen nach Österreich gekommen sein soll, wogegen Kaiser Heinrich VI., ein geiziger Makler, wohl auf seine Rechnung kam.

In Heiligenkreuz ist Leopold begraben. Die Wehklage seiner Sängernachtigall Remmar, die dieser der Witwe, der ungarischen Königstochter Helena, in den Mund legt, ging durch alle Herzen, »seit aller Freuden Herre Leopold in der Erde liegt, den ich nicht einen Tag traurig sah. Sei ihm gnädig Herre Gott, tugendhafteren Gast sah dein Gesinde nie.«

Unter ihm hat das babenbergische Österreich seine höchste Blüte erreicht, die sogar das Idealbild des römischen Norikum in sehr wesentlichen Vorzügen übertrifft. Mit Recht durfte Leopold sagen, daß Wien nach Köln die vornehmste Stadt des Deutschen Reiches sei. Der Zustand war baulich, kulturell und staatlich erreicht, der uns in dem Kunstbild der alten Städte Österreichs heute noch entgegentritt, vor allem in Wien, das durch die Stadterweiterung und den Bau der neuen Burg, den heutigen Schweizerhof, das Antlitz erhielt, das im großen und ganzen bis 1858 unverändert blieb und in den wesentlichen Zügen der inneren Stadt heute noch erkennbar ist. Es ist ein Fingerzeig, wie sichtbar und gegenwärtig jene ferne Vergangenheit ist durch ihre Persönlichkeiten und deren Schöpfungen.

Gleichwohl ist die Chronik voll von Klagen und Zornschalen, die nur mehr dunkle Kunde sind. Heuschreckenschwärme, Mißwachs und Hungersnot waren üble Vorzeichen für den Regierungsantritt seines Bruders Friedrich I. 1195 in Österreich. Er gelobte eine Kreuzfahrt, aus der er nicht wiederkehrte. Leopold VI., der Steiermark übernommen hatte, beherrschte nun 1198 allein das Doppelherzogtum. Er vergrößerte sein Gebiet durch Ankauf von Teilen in Friaul und Oberösterreich mit den Städten Linz und Wels.

Leopolds VI. Einzug in Wien nach dem Kreuzzug 1219.

(Gemälde von Trenkwald.)

Wohl hatte er sich an einem Zug des Staufenkönigs Philipp gegen das welfische Köln, das großartigste Werk mittelalterlicher Befestigungskunst, beteiligt; aber klugerweise entzog er sich fernerhin dem verheerenden Streit zwischen den Welfen und Ghibellinen durch eine Kriegsfahrt gegen die Sekte der Albigenser und gegen die Mauren in Spanien 1212, dann nahm er 1217 an einem Kreuzzug teil und versuchte mit einem Sturm auf Damiette von Ägypten aus das Heilige Land zu sichern und kehrte erst 1219 wieder heim. Zu Nürnberg verheiratet er 1225 seine Tochter Margarethe dem Kaisersohn Heinrich VII. und zugleich seinem eigenen Lohn Heinrich die Schwester des Landgrafen Ludwig, Agnes von Thüringen, Schwägerin der heiligen Elisabeth, übrigens eine Ehe, die übel genug ausging. Herzog Przemysl Ottokar I. hatte durch Kaiser Friedrich II. die erbliche Königswürde für Böhmen erlangt und hätte gerne zur engeren Verknüpfung mit dem Kaiserhaus eine Verbindung Heinrich VII. mit seiner Tochter Agnes gesehen. Über die Zurücksetzung erbittert, rächte er sich an Österreich durch einen Raubzug, der indessen von Heinrich von Khuenring blutig vergolten wurde. Dieser Landesverweser in Abwesenheit Leopolds pflegte sich den stolzen Titel »Regierer von ganz Österreich« beizumessen. Mit dem Raubzug der Böhmen steht in gewissem Zusammenhang die Empörung Heinrichs, des entarteten Sohnes Leopolds, der mit einigen unzufriedenen Adeligen gemeinsame Sache gegen den Herzog machte, wohl aus Eifersucht gegen die Städte, denen Leopold große Maut- und Abgabenfreiheiten gewährt hatte, wodurch sich die Ritter auf ihren Burgen in ihren eigenen Maut- und Wegerechten und sonstigen Ansprüchen benachteiligt und zurückgesetzt fühlten. Dieser entgleiste Sohn, der seinem Vater trotz Aussöhnung noch manchen herben Tag bereitet hatte, ist übrigens 1228 eines frühen Todes gestorben. Bald darauf war Herzog Leopold wieder nach Italien aufgebrochen, wo er den Frieden zwischen dem Papst und Friedrich II. vermittelte. Der Dank der versöhnten Parteien erreichte ihn nicht mehr; einen Monat vor dem formellen Friedensschluss zu San Germano in Süditalien war Herzog Leopold im selben Ort am 28. Juli 1250 im 32. Jahr seiner Regierung einer hitzigen Krankheit erlegen. Seine Gebeine ruhen in dem von ihm gegründeten Zisterzienserstift Lilienfeld. Soweit die äußeren Züge seiner Geschichte.

So ruhmvoll und ritterlich das alles auch war, es ist doch nur ein äußerliches Bruchstück seines Lebens; seine Persönlichkeit wird uns erst klar in dem, was er an bleibenden Schöpfungen und Werten der Kultur für Österreich und Wien getan hat, die ihm den Beinamen der »Glorreiche« erworben haben.

*

Im »Veilchenspiel« lebt sein Andenken heute noch fort. Im Frühling zieht der ganze Hof mit den Wiener Bürgern auf den Kahlenberg, die sittsamste Maid darf das erste Veilchen pflücken und wird in sinnvoller Weise geehrt. Es ist ein Spiel mit Tanz und ritterlicher Dichtung, um den wiedererwachenden Frühling und den Sieg über den weichenden Winter zu feiern. Man erkennt daran nicht nur den romantisch-poetischen Zug, der den Hof Leopolds VI. umspielt, sondern auch die große Volkstümlichkeit des Herzogs, dem die Bürgerschaft in schwärmerischer Verehrung anhängt. Sie hat auch allen Grund dazu. Nicht nur, daß er mit einem Darlehen von 30.000 Silberlingen, die Hälfte seiner Jahreseinkünfte, den Kapitalsgrund zum Aufschwung der Stadt legte. Was Jasomirgott begonnen, ward von ihm vollendet; Wien war ein Zentralpunkt der Kulturwelt geworden, dazu es durch die Kreuzzüge und durch seine mitteleuropäische Lage bestimmt war.

Die von Leopold V. bereits in Angriff genommene Stadterweiterung wird nun zu Ende geführt: die Pfarre St. Stephan bis zum Stubentor und Kärntnertor, das Gebiet des Schottenstiftes mit dem Schottentor, der aufgeschüttete Graben, der Kohlmarkt, die frühere Hochstraße, nun Herrengasse, waren in die neue Stadtmauer einbezogen. Die alte Burg am Hof war für das entwickelte Hofleben zu eng geworden. Der Glorreiche mochte schon bei seiner Vermählung 1202 mit der Griechentochter Theodora (noch lebte die Großmutter gleichen Namens aus dem griechischen Kaiserhaus, Gemahlin Jasomirgotts) an einen größeren Neubau gedacht haben, der nun außerhalb der neuen Mauer auf freiem Grund entstand (heute Schweizerhof) als eigener Hofbezirk mit der Herrengaste und der Burgpfarrkirche St. Michael, die heute noch die babenbergische, romanische Urform erkennen läßt. Die alte Burg am Hof wird Münzstätte, die früher in Krems war. Die Münzer unterstehen einer eigenen Gerichtsbarkeit wie die flandrischen Tuchhändler und Färber, die unter den Lauben (Tuchlauben) angesiedelt wurden; die Bogner oder Waffenschmiede saßen in der Bognergasse, die Hufschmiede in der Naglergasse usw. Der große Verkehr und die verfeinerten Ansprüche, der Prunk des Rittertums setzten eine unglaubliche Menge von Handwerken in Schwung: Handwerk hatte goldenen Boden und begann sich in Zünfte und Innungen zu gliedern. Die heute wieder erneuerte berufsständische Verfassung hat hier ihre Wurzeln. Zum Aufblühen des Stadtwesens trug nicht nur die Befreiung von der Hörigkeit bei, »Stadtluft macht frei«, sondern vor allem die Verleihung von besonderen Stadtrechten und einer Gerichtsbarkeit unter einem eigenen Stadtrichter. Das älteste Stadtrecht in Österreich ist jenes von Enns 1212, das auch Grundlage für das Wiener Stadtrecht aus dem Jahre 1221 wurde. Von besonderer Bedeutung für Wien ist das Stapelrecht, wonach fremde Kaufleute nur bis Wien, aber nicht weiter nach Osten handeln durften. So wurde Wien ein Umschlagsplatz, wo die Namen Regensburgerhof, Kölnerhof usw. daran erinnern und der Grund zu einer außerordentlichen Wohlhabenheit gelegt wurde. Leopold der Glorreiche erscheint demnach als der eigentliche Gründer des Stadtwesens, auf das er seine Macht im Lande stützte. Er sicherte sich damit die feste Führung und friedliche Entwicklung des Landes im Gegensatz zu Ungarn und Böhmen, die unter den Auflehnungen und Kämpfen mächtiger Adelsparteien nicht zur Ruhe kommen konnten.

Mit der Bürgerschaft wetteiferten auch die ritterlichen Sänger im Preise Leopolds. Reinmar der Alte war zwar gestorben, doch glänzte sein Schüler Walther von der Vogelweide am Wiener Hof, die Blume der Wohlredenheit, lebendige Zeitung, der beredteste Liedermund Österreichs, der Leopold einen zweiten König Artus nannte, »dessen Milde dem süßen Regen ähnlich«. Die Freigebigkeit des Herzogs war sprichwörtlich: »Er gab Gold, Silber und Gewänder, als wären sie gefunden; den Spielleuten und Sängern schenkte er Rosse samt Futtersäcken, als ob sie Lämmer wären, und bezahlte ihre Schulden in den Herbergen.« Es war die Zeit des Sängerkrieges auf der Wartburg, wo Walther den Ruhm des Wiener Hofes sang und der sagenhafte österreichische Dichter Heinrich von Ofterdingen Herzog Leopold als »die Sonne aller deutschen Lande« pries. Im Vordergrund standen der Parzival-Sänger Wolfram von Eschenbach und sein Rivale Tannhäuser, der am Wiener Hof lebte und zu Salzburg beheimatet gewesen sein soll, jedenfalls überstrahlte das »wonnigliche« Wien, wo Walther »singen und sagen lernte« und heller als auf dem Staufen die Ritterharfe klang, noch bei weitem den Thüringer Minnehof, wo als Vertreter Ungarns der sagendunkle Zauberer Klingsor beim Sängerkrieg erschienen war, der die Heiligkeit Elisabeths, der Tochter Andreas II. von Ungarn und dessen Gemahlin Gertrud aus dem Geschlechte der Grafen von Meran geweissagt hatte, derselben heiligen Elisabeth, die an dem weltlichen Minnehof von Thüringen als Gemahlin des Landgrafen Ludwig erblüht war.

Es war ja auch die Zeit des heiligen Franziskus, dessen Schüler Jakob von Treviso und Alberto von Pisano nach Wien gekommen waren und die Anfänge der Minoritenkirche auf Grund von Schenkungen Leopolds begründeten. Auch die Dominikaner wurden damals nach Wien gerufen gegen die Sekten der Waldenser und Manichäer, die sich auf das Urchristentum beriefen und zugleich in sittlicher Beziehung eine arge Verwirrung anrichteten.

Nur zu begreiflich sind die Schmerzensausbrüche besonders der Wiener Bevölkerung bei dem so überraschend gekommenen Tode Leopold des Glorreichen, denen der österreichische Reimchronist Jans Enenkel eine beredte Zunge leiht: »Solcher Klagen gab es noch nie in Österreich, wie am Sarge Leopold VI. ertönten: wer erlöst uns nun von den Dienstmannen, wer singt uns nun vor auf dem hohen Chor zu Wien, wer stiftet uns nun im Mai und im Herbst die fröhlichen Reigen, wer sichert uns nun die Straßen, erhält streng den Landfrieden und hängt die großen und kleinen Räuber an die Weide, wer leiht uns nun Silber und Gold und ist ein Fürst der Minne und des Ritterspiels, wer befreit nun die Stadt, wie er so gern getan?!«

Sie wußten wohl alle, die Österreicher und Steirer, daß mit dem glorreichen Leopold ihr Friede, Wohlstand und Frohsinn für viele Jahrzehnte zu Grabe gegangen war.

Es darf nicht verschwiegen werden, daß in der Hochblüte sich auch schon die Zeichen des Welkens und beginnenden Verfalls, die Entartung des so hoch gezüchteten Rittertums sich bemerklich machten. Schon der alternde Walther von der Vogelweide, der sich 1228 an dem Kreuzzug Kaiser Friedrich II. beteiligt hatte, beklagte in weltschmerzlerischen Gedichten den Niedergang der Zucht und das Einreißen derberer Tonarten nicht nur in der Poesie. Es ist ein kleiner Seitenhieb auf den jüngeren Rivalen Neidhard von Reuenthal, der die höfische Dorfpoesie einführt, eine wienerische Weise, die heute noch nicht verklungen ist.

Eine wirklich bedenkliche Erscheinung dagegen ist Ulrich von Lichtenstein aus Judenburg, der Don Quichote unter den Sängern, der im Frühjahr 1227, als Leopold bei der Krönungsfeier seiner Tochter und ihres Gemahls Heinrich VII. in Aachen weilt, einen Aufzug durch Steiermark und Österreich unternimmt und auch in Wien erscheint, als Venus, die Göttin der Dichtkunst, verkleidet, mit einem schneeweißen gefalteten Röcklein angetan, in einen weißen Schleier gehüllt, auf einem weißen Pferd reitend, wobei er jeden Ritter für seine Dame herausfordert, mit ihm einen Speer zu brechen. Er hat sicherlich den schlimmsten Einfluß auf Leopolds Sohn und Nachfolger Friedrich den »Streitbaren« genommen, den schon Herr Walther, der eine Zeitlang die Erziehung übernommen hatte, als unlenksam befunden. Frühreif und ausschweifend, hatte der erst 19jährige Fürst im Todesjahr seines Vaters bereits die dritte Ehe geschlossen, und zwar mit Agnes von Meran, die ihm Krain und Küstenland zubrachte. Die erste Gemahlin, Gertrud von Braunschweig, hatte er durch den Tod verloren, die zweite aber, die griechische Kaiserstochter Sophie, nach dreijähriger Ehe verstoßen, wodurch er sich den Haß ihrer Verwandten am ungarischen und böhmischen Königshofe zugezogen, was er bald zu spüren bekam.

Nicht ohne gewisse Teilnahme folgt man dem aufregenden Schauspiel eines kometenartig aus der Bahn treibenden Lebenslaufes bis zu seinem jähen Verlöschen. Der jugendliche Fürst entbehrt fast aller Tugenden seiner Vorfahren, mit Ausnahme der Tapferkeit. Er hat sozusagen die Laster aller überlieferten Tugenden. Er ist hochbegabt, aber bar aller Zucht und Selbstbeschränkung. Er ist hochstrebend und vor allem ehrgeizig, aber der Mangel an Mäßigung macht ihn hochmütig und abstoßend. Er strebt nach der Königskrone für Österreich, er faßt hochfliegende Pläne, Jahrhunderten vorauseilend, aber in seiner Ungeduld stürzt er sich und sein Land ins Unglück. Er ist ein glänzender Fürst, aber ohne Herrschaft über sich, verliert er die Herrschaft über andere und schafft sich nur Feinde. Er hat ungewöhnliche staatsmännische Fähigkeiten, aber es fehlt ihm die Weisheit, Milde und Mäßigung seiner Ahnen, darum gerät alles ins Gewaltsame, nicht ins Große. Er ist tollkühn, aber wahren Ruhm erntet nur der sittliche Held – er führt bloß den Beinamen der »Streitbare«. Sein Wesen ist Unruhe, Überspanntheit und die nervöse Zerfahrenheit eines von ungezügelten Sinnen und Leidenschaften Getriebenen.

Erstaunlich genug, wie rasch er mit den Khuenringern Heinrich und Hadmar und ihren Anhängern fertig wurde, die glaubten, leichtes Spiel mit dem unerfahrenen Jüngling zu haben, der noch nicht einmal zum Ritter geschlagen war, und sich gegen ihn erhoben. Kampflustig und draufgängerisch, schlug er sie einzeln, brach ihre Burgen Aggstein, Dürnstein und Weitra; ebenso rasch erledigte er die Feinde an der Grenze. Um den Mißbrauch der Siegel, die im Besitze des Landmarschalls Heinrich Khuenring waren, den er schonte, zu verhüten, führte er an Stelle des alten Wappens mit den Lerchen im Schilde ein neues Landeswappen ein: rotes Feld mit weißem Querbalken, die österreichischen Landesfarben, dessen Ursprung die Legende auf Leopold V., den Sieger von Akkon, zurückführt.

Um den Kaiser und dessen Lehensoberhoheit kümmerte er sich nicht. Selbstherrlich suchte er völlige Unabhängigkeit zu behaupten, auf verbriefte Rechte pochend. Dagegen beteiligte er sich an dem offenen Aufruhr seines Schwagers Heinrich VII. gegen den kaiserlichen Vater, dessen Macht und Glanz unter dem Bannfluch im Schwinden schien. Damit aber hatte der Herzog, dessen höchster Traum die Königskrone war, sich in neue Kriege mit den Bayern, Böhmen und Ungarn verwickelt, die er zwar tapfer und siegreich besteht – eine starke ungarische Adelspartei will ihm sogar die Stephanskrone übertragen – aber die hohen Kriegskosten, die er rücksichtslos eintreibt, die Brandschatzungen der Städte, der Klöster, wobei er das Witwengut der eigenen Mutter Theodora nicht schont, die nach Böhmen entflieht, erregen die Unzufriedenheit im Land, besonders aber der Wiener, mit denen er auf gespanntem Fuß lebt, so daß die festliche Hochzeit seiner Schwester Konstanze mit dem Markgrafen Heinrich von Meißen 1234 außerhalb Wiens, in Stadlau, gefeiert werden muß.

Mit Wien hatte er sich's nicht nur durch Gelderpressungen, sondern auch durch andere Härten und Verfehlungen gründlich verdorben, jedenfalls weiß der Wiener Chronist Enenkel Merkwürdiges darüber zu berichten, das schlaglichtartig die moralische Zerrüttung beleuchtet. Die schönste Frau Wiens hatte die Begehrlichkeit Friedrichs entzündet, und um ihrer habhaft zu werden, lud er die Bürger mit ihren Frauen zu einem Fest, unter gleichzeitiger Strafandrohung für den Weigerungsfall, und unternahm es beim Tanz, die Schöne gewaltsam zu entführen.

Der tyrannische Herzog brauchte sich nicht zu wundern, daß er allein stand, als bald darauf die Achterklärung seitens des Kaisers erfolgte, und daß sich Wien den die Acht ausführenden Heeren der Böhmen, Ungarn und Bayern willig öffnete. Schon damals gab es eine starke staufensche Partei in Österreich, die zu dem gebannten Kaiser hielt. Dieser zog alsbald selbst in Wien ein, erklärte die Stadt als unmittelbare Reichsstadt und behandelte Österreich als eingezogenes Reichslehen. Es schien vorderhand ausgelöscht.

In dieser hoffnungslosen Lage erwies der Streitbare seine Tatkraft aufs Glänzendste. Er hatte sich in Wiener Neustadt verschanzt, und kaum war der Kaiser wieder fort und in neue Händel mit dem Papst verwickelt, gewann er wieder Oberhand, indem er es verstand, die Gegner einzeln zu sich herüberzuziehen, die anderen mit ihrer Hilfe zu überwinden und schließlich das widerspenstige Wien zu belagern und auszuhungern. Offenbar durch den Schaden klug geworden, legt er mit einemmal große Besonnenheit an den Tag, indem er durch milde Schonung nicht nur das verlorene Vertrauen der Wiener wieder zu gewinnen sucht, sondern indem er auch die Aussöhnung mit dem Kaiser anstrebt, der, gerührt über diesen Edelmut, den Herzog wieder in seine Rechte und Länder 1240 förmlich und feierlich einsetzt. Prächtige Feste zu Wien ehren den kaiserlichen Gesandten, es ist der Salzburger Erzbischof Eberhard II.; Ulrich von Lichtenstein zieht wieder auf, diesmal als »König Artus, der vom Paradiese kommt, um die Tafelrunde wieder herzustellen«; doch Herzog Friedrich gebietet dieser krampfhaften Ritterromantik ein Ende. Eine neue drohende Wetterwolke für Europa ist aus dem Osten aufgezogen, der Mongolensturm, die letzte späte Völkerwanderungswelle, für den Tatendurst des streitbaren Herzogs eine willkommene Gelegenheit, Rittertum, statt bloß im Spiele, auf dem Feld der Ehre zu erweisen.

Wenngleich die Mongolen 1241 schon bei Liegnitz aufs Haupt geschlagen waren, so sind sie darum noch nicht vernichtet, sondern nur nach Mähren und Ungarn abgedrängt, wo sie verheerend einbrechen. Vom Ungarkönig Bela zu Hilfe gerufen, macht sich Friedrich sofort zum Kampfe auf und liefert in mörderischen Gefechten bei Pest glänzende Proben seines außerordentlichen persönlichen Mutes, immer im Hinblick auf die ungarische Königskrone, die ihm schon vor fünf Jahren gewinkt hatte. So früh beginnen schon die Schicksalsfäden, die sich zwischen Österreich und Ungarn im Laufe der Zeit immer fester knüpfen. Er hat die Genugtuung, dem König Bela, der von den Mongolen vernichtend geschlagen war, ein Asyl in der Feste Hainburg anzubieten, und besetzt gleichzeitig als Pfandobjekte die Grenzkomitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg (Eisenstadt), da Ungarn ohnehin als verloren und somit als sein sicherer Gewinn erscheint. Man muß es seinem übermenschlichen Selbstbewußtsein zugute halten, wenn er verkündet, daß die Mongolen, die infolge des Todes ihres Großkhans sich zurückgezogen hatten und für immer verschwunden waren, »aus Furcht vor seinem streitbaren Arm geflohen seien«.

Im Glanz dieses Ruhmes zieht er endlich 1245 auf den Hoftag nach Verona, wo ihm der Kaiser die Zusage leistet, Österreich und Steiermark zu einem vereinigten Königreich zu erheben unter der Bedingung, daß ihm Herzog Friedrich seine Nichte Gertrud zur Gemahlin gebe, die allerdings schon Wladislaw von Böhmen, dem Sohne Otakars I., anverlobt war. Die Dinge zogen sich in die Länge, weil Gertrud sich weigerte, den gebannten Kaiser als dessen fünfte Gemahlin zu folgen. Die Verhandlungen zerschlugen sich und damit zerrann der Königstraum.

Österreich war anscheinend sehr begehrt und umworben; aus Furcht, infolge der Kaiserwerbung die Prinzenbraut Gertrud zu verlieren, fielen die Böhmen wieder ein, denen der Herzog damals, als er ihre Hilfe zur Wiedereroberung seines Landes brauchte, das linke Donauufer und als Faustpfand Laa zugesagt, und später anstatt dessen die Vermählung Gertruds mit dem Böhmenprinzen versprochen hatte. Jetzt hieß es entweder oder: die Braut oder das nördliche Niederösterreich bis zur Donau! Da leistet sich Herzog Friedrich wieder eines seiner bravourösen Heldenstücke: mit zweihundert Rittern sprengt er bei Laa die ganze böhmische Armee auseinander und wirft sie über die Grenze zurück. Der Streitfall endet damit, daß der Böhmenprinz schließlich doch seine Gertrud bekommt, die später noch, nach dem frühen Tod Wladislaws, eine tragische Rolle in Österreich spielt.

Die göttliche Komödie der Geschichte zwingt uns Schauer der Ehrfurcht ab, wenn man bedenkt, daß bei jenen Verhandlungen zu Verona zwischen dem letzten Babenberger und dem letzten Staufenkaiser noch unerkannt jener kommende, alles vereinende große König schon zugegen war: der damals junge Graf Rudolf von Habsburg, kaum zehn Jahre jünger als Herzog Friedrich, und daß der Großvater des jungen Grafen, ebenfalls Rudolf von Habsburg geheißen, als Zeuge bei der Verleihung der Königswürde an Böhmen fungierte. Die unermeßlichen Hintergründe der geschichtlichen Vorsehung tun sich in diesen Zusammenhängen auf.

Kaum war die Vermählung Gertrudens mit Wladislaw im April 1246 vollzogen, da nähert sich wieder eine Feindesmacht über die Leitha her, der Ungarkönig Bela mit seinen Reiterhaufen, um die Rückgabe der ihm vorenthaltenen Grenzkomitate zu erzwingen. Von Wiener Neustadt aus am 15. Juni, seinem 35. Geburtstag, wirft sich Friedrich dem Feind entgegen, nachdem er tagsvorher in einem Testament seine Lande der Fürsorge des römischen Stuhles, aber nicht dem Reichsoberhaupt als weltlichen Lehensherrn anheimstellt: er anerkennt nur den Papst als obersten Lehensherrn, in dessen Hand allein Österreich liegt. Mit gewohnter Entschlossenheit wirft er sich auf den feindlichen Vortrab und verfolgt ihn bis in die Hauptmasse des Gegners, wo er, von allen Seiten eingeschlossen, erkennen muß, daß er nur die Wahl hat zwischen Ergebung und verzweifeltem Kampf. Er wählt wie immer das Wagnis und findet hierbei den Tod. Zwar sah sich Bela zum Rückzug gezwungen, mit Siegesjubel zog das Heer unter Heinrich von Lichtenstein in Wiener Neustadt ein, wo man erst erfuhr, daß der Herzog in der Pfarrkirche aufgebahrt liege, dahin ihn sein Schreiber Heinrich auf seinem Rosse gebracht hatte. Vom Heereszuge wurde er zur Gruft nach Heiligenkreuz geleitet.

Nicht ohne Ergriffenheit kann man das Leben und tragische Ende dieses letzten Babenbergers betrachten, der trotz aller widerspruchsvollen Züge das Bild eines heldischen Charakters hinterläßt. Freilich hat seine »Streitbarkeit« eine heillose Verwirrung, Anarchie und Rechtlosigkeit gezeitigt, aber ein Abglanz der Großtaten seines Geschlechtes fällt auch auf ihn, um so mehr als mit der zunehmenden Erfahrung eine gewisse Läuterung seines Wesens bemerkbar war. Begreiflicherweise war die Bestürzung in Österreich groß, auch im Hinblick auf die Zukunft, die mit dem Aussterben des kinderlosen Stammes mehr als dunkel war.

Es ist die Zeit, von der schon unter Friedrichs Bruder Wernher der Gaertenere in seinem »Meier Helmbrecht« ein anschauliches Bild liefert, wie der entartete Bauer den räubernden Ritter nachäfft und die Bauern hinwiederum über diese »Gäuhühner« und ihre Zwingburgen herfallen, nicht nur am Innfluß, wo die Geschichte spielt, sondern allerortens, so auch in Kirchelingen (Kierling bei Klosterneuburg), wie die Chronisten berichten. »Solche Hühner«, meint der fahrende österreichische Sänger Stricker, »sind schwer zu braten; sie sind ungesund und schwer zu verdauen«.

Es ist die schwere Zeit der Herrenlosigkeit, die hereinbricht, das Interregnum in Deutschland nach dem Tod des letzten Staufenkaisers und das »Zwischenreich« in Österreich. Die Parteiwut herrscht, das Raubrittertum, der sittliche Verfall, die fremde Gewalt.

Wie auf einem zart getönten Bildteppich schreiten die zwölf ritterlichen Landesfürsten Österreichs aus dem Hause Babenberg vor unserem geistigen Auge vorüber. Leuchtend heben sich ihre Gestalten von dem geschichtlichen Zeithintergrund ab wie fromme Ritter und wohlgerüstete Starke in goldenen Harnischen. Sie haben Österreich erschaffen und jenes starke Fundament gebaut, das für die Ewigkeit bestimmt erscheint, allen Stürmen der Zeiten trotzend, die eherne Grundlage, auf der künftige Größe ruht. Sie haben ein ödes, menschenarmes, von Wäldern und Sümpfen bedecktes Land übernommen und es in den 270 Jahren ihrer Herrschaft in ein wahres Paradies verwandelt; sie haben die klassische Kultur des alten Norikums, christlich überhöht wieder hergestellt, als ob nie der Vernichtungssturm der Völkerwanderung und der tatarischen Rossehufe die Lande zerstampft hätte. Das Kunstbild seelenhafter Klosterbezirke, blühender Städte und Dörfer, geschmückter Gotteshäuser und stattlicher Burgen prangte inmitten wohlbestellter heiterer Fluren und lockender Rebenhänge, Donauschiffe trugen kostbare Ladungen nach Wien hinab und nach Ungarn. In der Tat ein blumiger Hintergrund für die edlen Gestalten, die ihn schufen! Durch alle Zeiten hindurch, auch in der Bildfläche der Gegenwart ist das babenbergische Österreich sichtbar und fühlbar. Kämpfend trug der erste Leopold die Herrschaft vor bis Melk und bis zum Wienerwald; Adalbert drängte die Magyaren zurück bis zur Leitha; der dritte Leopold, der Schutzheilige Niederösterreichs und Stifter Klosterneuburgs, errichtet seine Residenz auf dem Leopoldsberg; Jasomirgott, zum Herzog erhoben, macht Wien zur Residenzstadt, die sich unter seinen Nachfolgern zum mitteleuropäischen Kulturzentrum entwickelt und zum ersten glänzenden Hof, der deutschen Minnesang pflegte; der fünfte Leopold erwirbt Steiermark, und der letzte Babenberger Kärnten, Krain, Friaul mit dem deutlichen Streben zur Adria. Wie die Blume um den Felsen rankt im Schatten des babenbergischen Österreich das salzburgische Hochstift empor und überstrahlt gleich Passau die Lande mit den Segnungen der religiösen Kultur und Bildung.

Gemeinsame Züge bilden sich heraus, die sich als Herrschertugenden fortvererben und dem Geschlecht eine charaktervolle Prägung geben auch in staatspolitischer Hinsicht. Zu diesen hervorstechenden Eigenschaften gehört vor allem die unerschütterliche Frömmigkeit aller Babenberger, die sie befähigt, höhere Gesittung und Wohlfahrt ihrem Lande dauernd zu verleihen. Die slawisch-avarische Bevölkerung mit kelto-romanischen und hunnischen Resten empfängt klassische Bildung in christlicher Seelenform und deutscher Sprache; darum waren diese Fürsten so eifrige Klostergründer, besonders Leopold II. und III.

Bei aller Lehenstreue dem Kaiser gegenüber ist es ihnen ausnahmslos gemeinsam, ihr Land als Gotteslehen zu betrachten und in erster Linie dem Statthalter Christi Gehorsam zu erweisen; Österreich gehorcht Gott und dem Papst, bekundet nicht nur Leopold II. und der heilige Leopold, es ist vielmehr die Haltung aller Babenberger; und wenn Friedrich der Streitbare, als der letzte Babenberger, in seinem Testament sein Land dem Oberhaupt der Weltkirche in Obhut gibt, so folgt er nur der Tradition seines Hauses.

Es ist ein Beweis außerordentlicher staatsmännischer Zähigkeit, daß sie es alle verstanden, von einigen Zwischenfällen abgesehen, einem Konflikt mit den Pflichten dem weltlichen Kaiser gegenüber aus dem Wege zu gehen und sich den unheilvollen Streitigkeiten zwischen Kaiser und Papst, den Parteikriegen der Welfen und Ghibellinen, die zum Untergang des staufischen Kaisertums führen mußten, fernzuhalten; diese kluge Zurückhaltung und weise Gerechtigkeit, die Gott gibt, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist, sicherte ihrem Land – im Gegensatz zu dem zerrissenen Deutschland – Frieden, Ordnung und Wohlfahrt.

Aus diesen Voraussetzungen ergibt sich als weiteres sehr bedeutsames Merkmal das Streben aller Babenberger nach möglichster Unabhängigkeit und Selbständigkeit Österreichs. Der ursprüngliche Beruf war ja schon mit besonderen Freiheiten und Vorrechten verbunden, die Kaiser Otto II. dem ersten Babenberger verliehen hatte, zu denen die Erbberechtigung gehörte. Die Goldene Bulle aber der fast völligen Selbständigkeit, deren sich kein anderes Reichsland erfreuen konnte, bildete der friderizianische Freiheitsbrief, das Privilegium minus, das Jasomirgott 1156 von Friedrich Barbarossa empfing und das Grundlage für die weitere unabhängige Entwicklung wurde. Dem sittlich-religiösen Ursinn gemäß blieb Österreich der heiligen Krone verbunden, faktisch aber war es selbständig unter eigener Landeshoheit und Rechtshoheit mit Erbfolge auch in weiblicher Linie.

Daraus ist zu begreifen, daß der ungestüme letzte Herzog, der Streitbare, sich über die inhaltslos gewordene kaiserliche Belehnungsformel hinwegzusetzen trachtete; wenn daraufhin der gewalttätige Kaiser Friedrich II. Österreich mit Krieg überzog und als ein verfallenes und erobertes Lehen behandelte, so war das ein ungeheuerlicher Rechtsbruch, der binnen kürzester Frist zum Scheitern verurteilt war. Wenn der letzte Babenberger übrigens die Königskrone über seinem Haupte schweben sah, so war das nicht Ausgeburt eines krankhaft gesteigerten Selbstbewußtseins, sondern ein sehr berechtigter innerer Anspruch, nicht minder wie die Wenzelskrone oder die Stephanskrone, und in der folgerichtigen Entwicklung würde sie Herzog Friedrich ohne Frage erlangt haben, wenn seinem streitbaren Leben nicht ein allzufrühes Ende beschieden gewesen wäre.

Der Babenberger Spiegel wäre unvollständig, wenn das Heldentum nicht aufschiene, dieser Grundzug des Geschlechts. Von dem letzten etwa abgesehen, waren sie alle Friedensfürsten, aber das Schwert mußte den Frieden hüten. Ihr frommes Rittertum ist romantisch poetisch verklärt als Kreuzritter und Könige von Jerusalem, welcher Titel an Österreich kam durch den Glorreichen und durch Lothringen, der Heimat Gottfrieds von Bouillon. Man denke an Jasomirgott, der seine griechische Gemahlin aus dem Kreuzzug heimbrachte; an Leopold V., den Tugendhaften, der im Streit mit Richard Löwenherz die staatsrechtliche Weltgeltung Österreichs behauptete; an Friedrich, den Katholischen, der im Heiligen Land verschied; an Leopold VI., den Glorreichen, den seine Ideale und Sehnsüchte nach dem Heiligen Land und nach Ägypten führten, nach der Provence gegen die Albigenser, nach Spanien gegen die Mauren, an den Niederrhein und nach Süditalien, wo er den Frieden zwischen Kaiser Friedrich II. und dem Papst Gregor IX. vermittelte. Es ist entscheidend für alle Babenberger, daß sie nicht nur nach irdischen, sondern vor allem auch nach himmlischen Gütern gestrebt haben. Zwischen Morgen- und Abendland gelegen, eröffnete sich durch die Kreuzzüge gerade hier in Österreich ein universaler Weitblick, eine phantasievoll verinnerlichte musikalische Kunst und Dichtung und eine kulturelle Eigenständigkeit, die mehr als alle Verträge eine Sendung allen Völkern gegenüber für immer auszudrücken bestimmt war.