|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hab' mit Friesen im Verein

Oft bei Sturmflut in der Nacht,

Dann bei Glück und Sonnenschein

Frohe Jahre zugebracht.

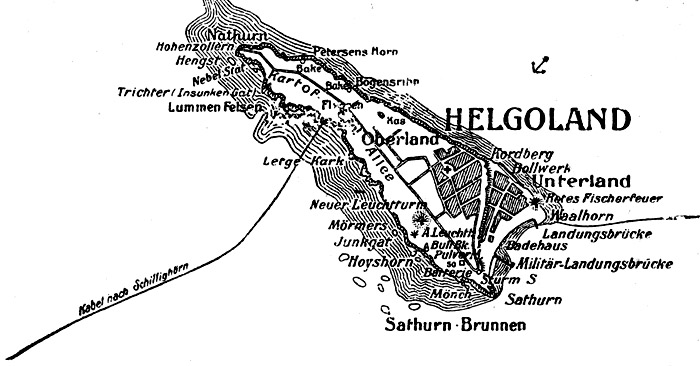

Pfingsten 1883 fuhr ich zuerst als Badegast nach Helgoland und wohnte damals zufällig in demselben Logierhause in der Kaiserstraße des Unterlandes, Ecke der Siemens-Terrasse, wo ich später als Badearzt Sprechstunde abhielt. Nachher schrieb ich mir als den ersten Eindruck der Insel nieder:

Fest steht von der Nordsee Wogengebraus

Umdonnert noch Helgoland,

Zerrt auch die See jahrein, jahraus

An seinem Klippengewand.

Schon hat unerbittlich im Laufe der Zeit

Das tückische Element

Vom Mutterschoße schon so weit

Sein Kind die Düne getrennt.

Urwüchsige Männer und schöne Frau'n

Das heilige Land erzeugt,

Gesichter, wie aus dem Felsen gehau'n,

Vom Schicksal niemals gebeugt.

Vom Fange ernähret sich Groß und Klein

Und kennet nicht Ruh und Rast.

Heut lockt er den Hummer in Netze hinein

Und morgen – den Badegast.

Tief birgt es im kühlenden Wasserbad

Der Kraft und Gesundheit Glück;

Viel Schwache und Kranke aus ferner Stadt

Schickt es geheilt zurück.

In erquickender Reinheit der Natur,

Frei unter dem Himmelszelt,

Ein Fels und ringsum Wasser nur,

Ist's eine eigne Welt.

Am 2. November 1884 trat ich die Stellung als »königl. Landesphysikus und Badearzt Helgolands« an. Als ich zum ersten Male abends beim Gouverneur Exzellenz O'Brien eingeladen war, äußerte sich die Gouverneurin mir gegenüber abfällig über die deutschen Offiziere während des deutsch-französischen Krieges. Um das mir peinliche Gespräch abzubrechen, erzählte ich ihr folgende Anekdote von Napoleon dem Dritten. Derselbe fragte seine Braut im Spiegelsaal zu Versailles: » Quelle est la difference entre la glace et les dames?« (»Welches ist der Unterschied zwischen dem Spiegel und den Damen?«) » Je ne sais«, sagte sie, » Alors la glace reflechit, mais les dames ne reflechissent pas.« (»Der Spiegel reflektiert, aber die Damen reflektieren nicht.«) »Wie ungalant«, erwiderte die Gouverneurin. »Ja«, sagte ich, »diesmal war es aber ein Franzose.« Nun fuhr ich in der Anekdote fort, ohne die Beziehungen auf die Gouverneurin zu ahnen. Eugenie fragte Napoleon: » Quelle est la difference entre la glace est Vous?« » La glace est polie, mais Vous ne l'êtes pas.« Der Spiegel ist geschliffen, aber Sie sind ungeschliffen.

Meine erste gesellschaftliche Tätigkeit bestand darin, den Helgoländern einen musikalischen Abend einzurichten, der später viel Anklang fand und merkwürdigerweise den Beinamen »Fidekommsnit« (vielleicht aus »Friedrich komm mit!«) erhalten hat. Mir liegt ein Programm vom 7. März 1887 vor »zum Besten des Leseinstitutes«. Es lautet:

Erster Teil:

1. Qui Vive vierhändig für Piano von W. Ganz.

2. Deutsche Lieder für gemischten Chor.

Der Lindenbaum. Volksweise.

Wohin mit der Freud'? von Silcher.

3. »Helgoland«. Gedicht von Dr. Lindemann, deklamatorischer Vortrag.

4. Wiener Walzer. Duett für Gesang von R. Waldmann.

5. Chor mit Solis aus der Oper »Mikado« von Sullivan.

6. Wiener Blut. Walzer für Piano vierhändig von J. Strauß.

7. Das Herz am Rhein. Lied von Hill.

8. Das blonde Gretchen. Walzer für gemischten Chor von O. Fetras.

Zweiter Teil:

9. Potpourri aus der Oper Fledermaus für Klavier von J. Strauß.

10. Lebende Bilder a) Glaube, Liebe, Hoffnung.

b) Belauscht.

c) Die begeisterten Musikanten.

11. Strömt herbei ihr Völkerscharen. Lied von J. Peters.

12. Ungarische Tänze vierhändig für Klavier von Alföldy.

13. Chor mit Solis aus der Oper Faust von Gounod.

14. So geht Einer nach dem Andern hin. Couplet von L'Aronge.

15. »Am Wörther See«. Walzer für gemischt. Chor von Koschat.

16. Susanna. Tanzcouplet von Semada.

Aus den »Lebenden Bildern« wurden nach einigen Jahren Lustspiele und ich kann nur sagen, daß die Helgoländer, besonders die Helgoländerinnen in der Wiedergabe von Liebhaberrollen auf der Bühne außerordentlich geschickt sich zeigten.

Da ich vorher Assistenzarzt von Professor Esmarch in Kiel gewesen war, sagte eine alte Helgoländerin von dem neuen Doktor: »Er hat ja auch gelernt bei – Bismarck!« –

Die chirurgische Tätigkeit, die ich früher ausgeübt hatte, kam mir auf der Insel, als einzigem Arzt, sehr zu statten. Der Badewärter Lorenzen erlitt eine schwere Blutvergiftung am Fuß. Erst spät nach der Badesaison kam er in meine Behandlung, so daß nur durch eine ausgebreitete Hauttransplantation (Hautübertragung) der Fuß und Unterschenkel zu retten war. Eine Anzahl Helgoländer erklärte sich bereit, mir aus ihrem Oberarm ein Stück Haut zu geben und sie haben ihr Wort gehalten. Das letzte Stück nahm ich aus meiner Wade. Den später geheilten Fuß, der wie ein Schachbrett aussah, zeigte er bei den Badekarren auf der Düne im Sommer oft den Fremden und tippte dann stolz auf ein Stück Haut seines Fußes mit den Worten: »Und das Stück ist vom Doktor!«

In der winterlichen Einsamkeit wurde ich durch eine Zuschrift sehr belustigt. Herr Schorer, der Herausgeber einer Familienzeitung, hatte in seinem Blatte folgenden Sinnspruch – ohne meinen Namen – abgedruckt:

An Blaustrümpfe.

»Ihr Mädchen, sucht vor allen Dingen

Der Hausfrau Pflichten zu vollbringen

Und laßt Euch nicht allein verleiten

Von Künsten und Gelehrsamkeiten,

Daß Euch's nicht geht, wie Terpsichoren,

Die sich dem Tanze hat verschworen,

Nicht wie Euterpen, Melpomenen

Und, wie sie heißen, all' die schönen

Gelehrten Musen, kunstbeflissen,

Die Nichts von Küch' und Keller wissen.

Ihr lieben Mädchen, denkt daran:

»Sie hatten Alle keinen Mann!« –

Eine mir hierauf von der Redaktion übersandte Zuschrift war unterschrieben von »einer Anzahl alter Jungfrauen aus Graz«. Sie lautete:

»Wir danken Dir vielweiser Mann

Für Deinen guten Rat.

Wir nahmen uns der Wirtschaft an

Und sorgten früh bis spat.

Euterpe floh bei unserm Spiel.

Fremd blieb uns Terpsichoren

Und hört Melpomene dies Gedicht,

Sie hielt sich zu die Ohren.

Da wir nun so der Musen Feind,

Orakel, sag' uns an,

Warum bei allem Musenhaß

Wir kriegen keinen Mann?

Hierauf antwortete ich:

»Ihr Mädchen, ich gesteh' es jetzt,

Ich hab' die Musen schwer verletzt;

Doch sagt ich im Gedicht Euch klar,

Folgt nicht allein der Musen Schar!

Nach Eurer Arbeit ist die Zeit

Am besten stets der Kunst geweiht

Und, wer die Musenschar nicht ehrt,

Der handelt ebenso verkehrt,

Denn Amor ist den Musen hold.

Sie stehen oft in seinem Sold,

Drum, wer den Musen sich entzieht,

Den auch zur Strafe Amor flieht.

Doch tröstet Euch, denn Euren Wert

Man nur verkennt auf dieser Erd'.

Zieht einst Ihr in Walhalla ein,

Ihr werdet sicher dort noch frei'n.

Im Sommer 1888 herrschte zu Grimsby in England eine heftige Blatternepidemie. Da Fischkutter oft von Grimsby nach Helgoland zum Fischfang kamen, so konnte die Krankheit bei uns eingeschleppt werden. Deshalb mußte der Offizier der Coast-guard (Küstenbewachung) jeden Kutter abweisen, der aus Grimsby kam. Trotz dessen brachte ein Steuermann einen englischen Matrosen zu mir und, wie ich ihn mit meinem Vetter Dr. Olshausen untersuchte, erkannten wir, daß er die Blattern hatte. Nun war guter Rat teuer, da ein unbedachtes Wort die ganze Saison zunichte machen konnte. Ich sagte dem Steuermann die Diagnose, sagte ihm, er solle, da wir keine Quarantaine-Station hätten, sofort die Insel mit dem Matrosen verlassen und nach Cuxhafen fahren. Dann meldete ich den Fall dem Gouverneur, schloß mein Arbeitszimmer und hielt fortan im Wartezimmer Sprechstunde ab. Nachdem wir uns geimpft, gingen wir zur Nordspitze. Ich hatte Glück. Der Fall blieb auf der Insel unbekannt; den Kranken habe ich nicht wiedergesehen; es blieb der einzige Fall und die Saison wurde dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.

Anders sah es in Helgoland aus, als im Jahre 1892 in Hamburg die Cholera wütete. Viele Hamburger flüchteten nach unserem Eiland. Daher bestimmten wir, daß jeder von dort kommende Passagier zunächst im Badehaus ein warmes Bad nehmen mußte.

Ein Badegast weigerte sich und gab mir als Grund an, daß er an Rheumatismus litt Auf meine Bemerkung, daß dann ein warmes Bad sehr gut wirke, entgegnete er: »Ja, ich habe aber seit zehn Jahren kein Bad genommen.« Da hatte ich kein Erbarmen, sagte nur: »Dann ist es aber höchste Zeit.« Ende August 1892 sehe ich, daß auf der im Hafen liegenden »Cobra«, die tags zuvor etwa 200 Passagiere nach Helgoland gebracht hatte und nun wieder abfahren wollte, die gelbe Quarantaine-Flagge emporgehißt wurde. Als ich kurz nachher auf der Cobra eintraf, fand ich, daß der erste Stewart und Koch cholerakrank waren. Ich schickte das Schiff sofort ohne Passagiere nach Cuxhafen zurück. In Helgoland brach eine Panik aus. Auf einer Konferenz teilte Generaldirektor Ballin mit, daß er sofort die Schiffe von Helgoland nach Sylt dirigieren wolle. Die auf Helgoland weilende Großherzogin von Sachsen-Weimar ließ man durch ein Kriegsschiff abholen. Ich ordnete an, daß auf dem Oberland eine Cholerabaracke gebaut wurde. Glücklicherweise blieb die Insel von der Krankheit verschont.

Als im Jahre 1859 in Hamburg die Cholera herrschte, kam ein Helgoländer, der einen Hamburger gepflegt hatte, cholerakrank nach der Insel. Er lag dort allein in der Nähe des Leuchtturms in einer Baracke, die aus der Legionszeit während des Krimkrieges herstammte. Behandelt wurde er von dem Hamburger Arzte Dr. Souhege, der mir dies mitteilte. Nach dem Tode des Helgoländers setzten die Ratsleute eine bestimmte Summe für die Vornahme der Beerdigung aus. Von einigen beherzten Männern wurde diese, nachdem sie vorher tüchtig dem Alkohol zugesprochen hatten, in folgender Weise vorgenommen: Vor der Türe der Baracke wurde eine tiefe Grube geschaufelt, mit einem langen eisernen Hacken das Bett mit der Leiche herausgezerrt, bis es mit dem Inhalt in die Grube fiel, dann Erde darüber gedeckt und die Baracke abgebrochen. Ueber der Stelle pflanzte man später einen großen Vogelbeerbaum. Ein weiterer Cholerafall kam auf der Insel nicht vor. Als später im September Dr. Souhege abreisen wollte, kamen einige Ratsleute zu ihm und sagten: »Herr Doktor, Sie haben sich für die Insel aufgeopfert; wir wollen uns auch erkenntlich erweisen; wir möchten Sie fragen: »Wünschen Sie lieber acht Hummer, oder acht Schnepfen? Die Schnepfen müssen aber erst im Oktober geschossen werden.« – »Da wünschte ich mir«, sagte Souhege, »acht Hummer und fand sie dann auch bei der Abreise gut verpackt auf dem Schiffe vor.«

Nach unzweckmäßigem, zu langem Baden auf der Düne habe ich bisweilen schwere Krankheitszustände, sogar mit tödlichem Ausgange, austreten sehen. Ergreifend war es, als in der Kaiserstraße, gegenüber dem Kurhaus, ein Fremder starb, während draußen die Kurmusik ihre Klänge: »Freut Euch des Lebens« ertönen ließ.

Auch von dem Verweilen an einem andern Sterbebett habe ich einen nachhaltigen Eindruck erhalten. Ein großer Gelehrter – Bibliothekar – aus Berlin, R. v. T. bekam einen Herzschlag. Als ich mit seinem Freunde Professor K. bei ihm in seinem Logierhause am Südstrand eintrat, begrüßte er ihn mit den Worten der römischen Gladiatoren: » Moriturus te salutant amice!« (»Ein Sterbender grüßt Dich, Freund.«) Da seine Hände sich allmählich kalt anfühlten, rieben wir sie warm, woraus er sagte: »Nur weiter, das tut wohl. Goethe hat auch einmal gesagt: ›Die angenehmste Wärme ist Menschenfleisch.‹« Es waren seine letzten Worte; fünf Minuten später war das Leben entwichen.

Während meiner Sprechstunde hörte ich einmal im Sommer lautes Lachen in meinem Wartezimmer. Als Grund dafür erzählte mir eine hübsche junge Dame, daß sie nach mir, dem Badearzt gefragt und ins Wartezimmer gewiesen sei. Dort saß noch ein junger Mann, dem sie, da sie ihn für den Arzt hielt, sofort ihre ganze Krankengeschichte erzählte. Als er nichts erwiderte, fuhr sie fort: »Nun habe ich Ihnen meine ganze Krankengeschichte erzählt, bitte, nun untersuchen Sie mich gründlich!« worauf der Fremde erwiderte: »Das will ich gerne tun; aber der Doktor bin ich nicht.« Hierauf erfolgte ihr lautes Lachen. Als ich, nachdem ihre Konsultation beendet war, den Fremden erwartete, war er verschwunden. Am nächsten Vormittag saßen die Beiden gemeinsam in meinem Wartezimmer. Ich fertigte zuerst die Dame ab, worauf wieder der Fremde mein Wartezimmer verlassen hatte. Ob auf diese Prelude eine Fortsetzung erfolgt ist, habe ich nie erfahren und nichts wieder von den beiden gehört, die sich auf so eigentümliche Weise in meinem Wartezimmer kennengelernt hatten.

Ein sehr gelungener Aprilscherz, den ich als solchen nicht sofort erkannte, beunruhigte mich eine kurze Zeit. Im Winter 1891/1892 hatte ich in Helgoland zu einem Vortrag über die Wirkung des Meerwassers auf dem Balneologen-Kongreß in Berlin 1892 zahlreiche Untersuchungen mit Puls-Kurven an Gesunden und Kranken auf der Insel gemacht. Beim Verlassen derselben im März glitt ich am Strande auf dem Seetang beim Besteigen des Fährbootes aus, fiel ins Wasser, so daß ich völlig durchnäßt auf dem Schiff ankam. Nach meinem Vortrage in Berlin hörte ich in Greifswald einen Stabsarzt Curs. Hier erhielt ich Anfang April die neue Nummer des Helgoländer Wochenblattes, worin ich zu meinem Erstaunen folgenden Artikel las:

» Helgoland. Der Vortrag des Herrn Dr. Lindemann auf dem balneologischen Kongreß ist hier mit dem größten Interesse gelesen worden. War doch fast jeder Helgoländer in die Entstehung desselben eingeweiht! Der Verfasser hatte nicht nur mit dem größten Fleiß daran gearbeitet, sondern auch keine Mühe gescheut, das nötige Material zu sammeln. Mann und Weib, Kind und Kegel, Braut und Bräutigam wurden an Händen und Hacken mit dem Sphygmographen versehen und so wurden ihre Puls-Kurven fixiert. Leider aber gelang der letzte, großartige Versuch des Verfassers nicht. Bei seiner Abreise stürzte er sich in hoher Begeisterung für seine Wissenschaft, den Pulsmesser an die rechte Hand geschnallt, in vollem Schwimmkostüm ins Wasser. Leider hatte, ehe er ins Boot gezogen ward, die Strömung den Papierstreifen mit der Kurve fortgerissen. In der Hoffnung, dieselbe würde angetrieben werden, ließ er von zuverlässigen Männern den hiesigen Strand absuchen, während er selbst einige Tage die Küsten der Nordsee bereiste, des Nachts sogar mit der Laterne in der Hand. Vergeblich! Wir glauben diesen kurzen Bericht dem europäischen Publikum schuldig zu sein.«

Erst wollte ich dem Redakteur Rauschenplat in Cuxhafen Vorwürfe über die Aufnahme dieses unsinnigen Artikels in seinem Blatte machen, unterließ es aber. Zurückgekehrt nach Altona ließ ich mir dort eine andere Nummer dieses Blattes Heben und fand nun, daß es ein Aprilscherz war und daß, an Stelle dieses Artikels, wovon nur wenige Nummern gesetzt waren, andere Artikel über »die Fremdenliste, Bekanntmachungen des Gemeindevorstehers« im Blatte standen. Meine Freunde, vor allem Pastor Schröder hatte sich diesen Aprilscherz ausgedacht, der ihnen allerdings, da ich in Greifswald war, vollständig gelang.

Ein anderes eigenartiges Erlebnis hatte ich auf einer Rückreise aus meinem Frühjahrsurlaub nach Helgoland. In der englischen Zeit Helgolands fuhr ich oft nach London, wo ich Mitglied der »British medical association« und des »St. George Club der Colonialbeamten« war. Einen großen Koffer, namentlich mit Büchern, Instrumenten usw., sollte eine Altonaer Speditionsfirma mir von dort nach Helgoland zurückliefern. Als er nach längerer Zeit nicht angekommen war und ich mich nach dem Verbleib erkundigte, erhielt ich von dem Spediteur die Nachricht, daß mein Koffer in Hamburg aus Versehen auf einen Afrikadampfer geladen sei und sich jetzt auf der Reise nach Capstadt befände. Es sollte aber versucht werden, ihn in einem englischen Hafen wieder umzuladen und mir dann wieder zuzustellen. Dies gelang und mit vierzehntägiger Verspätung war ich im Besitz meines Koffers.

Als Helgoland deutsch geworden, sandte mir eine Illustrierte Zeitung das charakteristische Bild eines Helgoländer Schiffers mit der Bitte, hierzu aus seinem Leben etwas Interessantes mitzuteilen. Ich erfuhr, daß es einer der letzten Grönlandfahrer gewesen war, der wegen des folgenden Erlebnisses oft von seinen Landsleuten geneckt wurde. Auf der Rückreise von Grönland kam er zur Weihnachtszeit in Hamburg während des bekannten »Hamburger Doms« an. Hier sah er, daß in einer Schaubude, wahrscheinlich von Hagenbeck, ein »lebendiges Meerweibchen« für fünfzig Pfennig zu sehen war. Da er ein solches nicht kannte, ging er hinein und was wurde ihm gezeigt? Dieselbe Seerobbe, die er in Grönland gefangen und an den Schaubudenbesitzer verkauft hatte.

Im Frühjahr 1893 schrieb ich aus Algier an Herrn Gemeindevorsteher Rickmers in Helgoland eine Postkarte mit den flüchtig hingeworfenen Worten: »Habe soeben lebendige Affen in der Wildnis gesehen, grüßen Sie den Stammtisch und die Gemeindevertretung.« Man soll am Stammtisch über diese Karte sehr gelacht haben, obwohl mir selbstverständlich jegliche Anspielung ferngelegen hat.

Mit bekannten Persönlichkeiten kam ich im Sommer oft zusammen, namentlich nach Veröffentlichung meines ersten Buches über Helgoland im Jahre 1889. Als der Bildhauer Reinhold Begas zuerst mein Wartezimmer betrat, ging er sofort auf ein an der Wand hängendes Oelgemälde zu, das einen beim Essen eingeschlafenen Knaben darstellte. Auf seine Frage, wer dies gemalt, erwiderte ich: »meine Mutter. Es sei eine Kopie, wir wüßten nicht, von wem das Original wäre.« Hierauf entgegnete er: »Das Original ist von meinem Vater und ich bin der Knabe.« Später hat er mir bei Wohltätigkeitsvorstellungen mit seinen Kindern sehr geholfen.

Der Maler Anton von Werner erfreute mich durch eine sehr gelungene Federzeichnung vom Typus eines Helgoländer Schiffers.

Dem Unterstaatssekretär Exzellenz von Stephan zeigte ich die blühenden Rosen in Kuchlenz Garten, worauf er mir in einem Briefe schrieb:

»Klage nie über den Platz, wohin das Geschick Dich gestellt hat. Auch aus Felsen kann man Rosen entlocken, das beweist Helgoland.«

Hans von Bülow, der sich als »Musikant« ins Fremdenbuch eingetragen hatte, schickte mir eine vierstimmige Komposition über das Motto meines Buches: »Grön is det Lun, Road is de Kant; Witt is de Sun, Deet is det Woapen vant hillige Lun« mit den Worten:

»Für das Album des Herrn Dr. Lindemann, kgl. Landesphysikus extemporiert mit dem Wunsche, daß berufenere Kollegen ihm Besseres liefern.«

Hans v. Bülow.

Nach seiner Abreise wurde ich von Badegästen um eine Abschrift der Komposition gebeten. Auf eine Anfrage, ob ich eine solche an andere abgeben könne, schrieb mir Hans von. Bülow folgenden Brief:

Verehrter Herr Doktor!

Mediziner und Musiker haben mancherlei gemeinsam: allein eine so zarte Gewissenhaftigkeit, als Ihr geschätztes Schreiben von gestern bekundet, würde bei einem meiner Kollegen zu den unbedingten Nichtvorkommnissen gehören. Also bitte ich gehorsamst, alle Skrupel zu verbannen: die bescheidenen (also lumpigen) Notenköpfe, welche ich mir gestattet habe, Ihrem Autographenherbarium – lediglich zur Ermunterung interessanterer Helgolandstreicher – einzufügen, sind Ihr unbestreitbarstes Eigentum: schlagen Sie die Köpfe ab – zu trepanieren oder zu sezieren sind sie ja nicht – machen Sie damit, was Sie wollen und genehmigen Sie die hochachtungsvollen Grüße

Ihres ganz ergebensten

Hans v. Bülow.

Als der plattdeutsche Dichter Klaus Groth in Kiel von diesem Autogramm hörte, ließ er mich durch einen gemeinsamen Bekannten um eine Abschrift bitten, die ich ihm sandte. Darauf schickte mir Klaus Groth, den ich persönlich nicht kannte, folgendes reizvolle Gedicht über Helgoland:

Helgoland Obiges Gedicht stellt eine Variante dar des Gedichtes von Klaus Groth: »Min Vaterland«: »Dar liggt in't Norn en Ländeken deep, en Ländeken deep.« Aus Quickborn, Seite 213.

Ach Lendeken deep, nu bin ik di wiet!

(Aus einem alten Dithmarscher Volksliede.)

Dar sücht ut See en Ländeken hoch,

En Ländeken hoch,

Un flach hin liggt de Strand.

Dar hebbt de Schep un Möwen ehr Tog,

Dat is old Helgoland.

Dar glänzt as Sülwer unendlich dat Meer,

Unendlich dat Meer,

Un flö't un ebbt heraf,

Un klingt dat deep as Kloken darher –

Hörto! dann brus't dat Haff.

Dann gat de Woggen bi Dag un Nacht,

Bi Dag un Nacht,

Un de Storm de hult dar mank.

Doch brükt sik an den Felsen ehr Macht

Al dusend Jahren lank.

Dat is en Leed, dat hört se geern,

Dat hört se geern

De Schippers op Fels un Strand.

Dat lockt se torügg ut wide Feern,

Torügg na ehr Helgoland.

Kiel, 3. April 1891.

Klaus Groth.

Am 8. September 1893 wurde auf dem Oberland ein Fremder durch einen Blitz erschlagen. Von seinem Arm ging der Blitz auf einen Freund desselben über und warf ihn zu Boden. Ich fand ihn zuerst zwar gelähmt vor, doch blieb er am Leben und wurde vollständig hergestellt. Am nächsten Morgen ließ ich durch den Photographen Schensky die an seinem Körper sichtbaren Blitzfiguren photographieren, zackige Brandlinien auf der Haut. Außerdem sah man deutlich auf dem Bilde die Stelle, an welcher am Oberarm der Blitz in den Körper gedrungen war und unter der rechten Fußsohle denselben wieder verlassen hatte.

Von der Heilwirkung des Meerwassers bei schweren, der Vernarbung widerstrebenden Wunden, z. B. Brandwunden habe ich manchen interessanten Fall beobachtet. Bei den Festungsarbeiten stürzte der Helgoländer Aeukens von der Südspitze des Oberlandes herab und kam unten mit einem Schädelbruch und vielen Wunden an. Eine große Anzahl Nähte mußte ich zur Schließung derselben verwenden und alles heilte ausgezeichnet bis auf die Kopfwunde, die noch am Ende der Badezeit trotz desinfizierender Verbände nicht geschlossen war. Da riet ich ihm, nur Umschläge mit Meerwasser auf die Kopfwunde zu machen und nach drei Wochen war sie vernarbt und ist es bis jetzt geblieben.

Wie zähe und widerstandsfähig die Helgoländer sind, hatte ich im Jahre 1885 schon einmal erfahren.

Damals fiel ein fünfjähriger Knabe vom Halm neben dem Fahrstuhl den zirka hundert Fuß tiefen Felsen hinab ins Unterland auf ein Brett im Hof eines Hauses. Eine Hamburger Zeitung meldete seinen Tod. Diese Nachricht konnte ich widerrufen, da er bald wieder hergestellt war. –

Auch als Theaterarzt hatte ich im Sommer viel zu tun. Das Theater war im Jahre 1868 unter dem Gouverneur Maxse eröffnet, der eine frühere Schauspielerin zur Frau hatte und das Theater sehr liebte. Er stiftete einen Orden, den er Schauspielern verlieh. Auf demselben stand auf der einen Seite. »Art, Kunst, sowie F. M.« und auf der anderen Seite »Grün is det Lun, Road is de Kant, Witt is de Sun, Deet is det Woapen vant hillige Lun.« Als Kaiser Wilhelm, der ein großes Interesse für ihm unbekannte Orden hatte, im Kursaal zu Wiesbaden der Schauspielerin Frieb-Blumauer mit diesem Orden begegnete, fragte Majestät sie, woher sie diesen hätte. Als sie entgegnete, »von Gouverneur Maxse auf Helgoland«, sagte Majestät, »der Orden ist sehr schön, aber wie kommt denn Gouverneur Maxse dazu, Orden zu verleihen?« Seit dieser Zeit wurde er nur »for rememberance«, gegeben.

Der sehr gewissenhafte und strenge Theaterdirektor Wittmann leitete das Theater nach folgendem Theater-Reglement:

§ 1. Die Achtung, welche die Mitglieder meines Personal-Verbandes meiner Person schuldig sind, ist die erste und Grundbedingung meines Verkehrs mit den Herrschaften.

§ 2. Man kann bei der Besetzung des Rollenfaches versichert sein, daß die Direktion keine Unbilligkeit begehen wird, doch im Notfälle sehe ich jede Rücksicht geschwunden.

§ 3. Das sogenannte Markieren auf den Proben ist als eine am deutschen Theater eingerissene Unart ganz verwerflich.

§ 4. Einen Bart zu tragen an unrechter Stelle ist untersagt.

§ 5. Briefe werden nicht angenommen.

§ 6. Der Friede des Hauses ist die Muse der Künstler. Unfriedfertige Personen mögen mich meiden!

§ 7. Zu allen Zeiten, wo die Kunst verfällt, ist sie durch den Künstler verfallen.

Unter Berufung auf § 6 hatte einst ein Schauspieler, mit dem der Direktor in Konflikt geraten war und der auch wohl ein anderes Engagement auf dem Festland Anfang September antreten wollte, Helgoland verlassen. Der Theaterdirektor führte die Leitung des Theaters sehr genau und strenge aus. In einer Szene sollte eine Tür aufgebrochen werden. Infolge eines Windstoßes ging sie leider – es war im zweiten Akt – von selbst auf. Nun mußte das ganze Lustspiel wieder von Anfang an gegeben werden; die ersten Worte desselben lauteten: »Nein, geht's hier aber gemütlich zu.«

Früher waren die Sitzplätze altersschwache Rohr- und Holzstühle. In einer Rührszene krachte unglücklicherweise ein Zuschauer mit einem Stuhl zusammen. Da wurden seßhaftere angeschafft.

Im Sommer 1885 hatte sich unter den Badegästen ein lustiger Verein mit Namen »2. 3. Ha Ha« gebildet. Wenn man abends am Eingang der Bindfadenallee 2. 3. rief, schallte aus allen Straßen »Ha Ha« entgegen.

Im Theater wurde als Wohltätigkeitsvorstellung: »Die schöne Galathée« gegeben.

In einer Szene trat ein Schauspieler vor und rief »2. 3.« Aus allen Teilen des Theaters tönte ihm ein lautes »Ha Ha« entgegen.

Noch sehe ich das entsetzte Gesicht der in ihrer Loge anwesenden Gouverneurin über die Entweihung des Theaters. Sie wurde aber vergnügter, als ihr vom Vorsitzenden des Vereins, Generalkonsul Schubert, eine bedeutende Summe für Wohltätigkeitszwecke überreicht wurde.

Der allen Badegästen bekannte Ausrufer mit der Glocke rief einst aus der Insel aus:

»Heute abend wird im Theater »Die Jugend von Halbe« gegeben. Kindern unter 16 Jahren ist der Eintritt ins Theater verboten.«

An diesem Abend war das Theater ausverkauft.

Nun geht das Theater nach dem Tode der Nachfolgerin in die dritte Hand über und zur Zerstreuung der Badegäste existiert auch ein Kino auf der Insel.

Trotzdem ich seit einer Reihe von Jahren nicht mehr auf Helgoland als Arzt tätig bin, ruft mich, wie viele Stammgäste, die Sehnsucht und die Zuversicht, mich dort am schnellsten erholen zu können, jedes Jahr nach dem Felseneiland. Hier finde ich im »dolce far niente« auf der Düne in der reinen Seeluft die im Getriebe des Großstadtlebens eingebüßte Nervenkraft wieder. Am Familienbade ruhend, vor mir das schöne Helgoland, höre ich, wie ein Badegast dem andern eine erhaltene Postkarte vorliest mit den Worten:

»Wenn Du, Deine Brille putzend,

Wandelst an dem Meeresstrand,

Denk' an den, der heul' zwei Dutzend

Briefe auf dem Schreibtisch fand.«

Die Gedanken wandern nach den Mühen und Sorgen auf dem Festlande. Dann aber klingt von der anderen Seite, leise gesungen, folgendes Lied zu mir herüber:

Helgoland, rot die Kant',

Rot der Sonne Strahlen,

Die aufs Meer,

Schön und hehr,

Abendröte malen.

Helgoland, rot die Kant',

Feurig rot die Liebe,

Die am Strand,

In dem Sand

Keimet frische Triebe.

Helgoland, grün das Land,

Grün des Meeres Wellen.

Seid hier gut

Auf der Hut

Flotte Junggesellen!

Helgoland, grün das Land,

Grün der Hoffnung Zeichen,

Daß am End'

Sich die Hand'

Liebespaare reichen.

Helgoland, weiß der Sand,

Weiß der Möwe Flügel.

Sommer schon

Ach entfloh'n,

Leer der Düne Hügel.

Helgoland, weiß der Sand,

Weiß und rein der Glaube.

Lieb' zum Strand

Helgoland

Keine Macht dir raube!

Nun sind meine Gedanken wieder bei dem Felseneiland. –

Plötzlich ertönt die Dünenglocke, die uns mahnt, das letzte Fährboot zu besteigen und mir zuruft, Abschied von der Düne zu nehmen, da mich morgen der Dampfer der arbeitsvollen Tätigkeit auf dem Festlande zurückbringt.

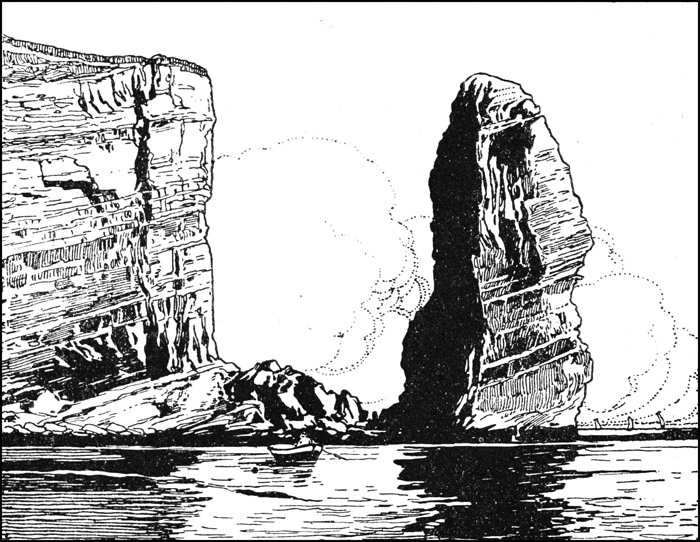

Helgoland: Der Mönch (s. Seite 9).

W. W. (Ed.) Klambt, G. m. b. H.,

Charlottenburg 4.