|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Grön is det Lun,

Road is de Kant,

Witt is de Sun;

Deet is det Woapen

Van't »hillige tun«.

Wenn man von der Landungsbrücke aus die Kaiserstraße entlang geht am Kurhaus und Gemeindebüro vorbei, steht rechts Mohrs Hotel. Diesem Hause gegenüber, früher Kaiserhof, wohnte Mitte vorigen Jahrhunderts ein Verwandter, welcher auch Mohr hieß. In den Schnadahüpfeln, womit Helgoländer Kinder die Badegäste zu empfangen pflegten, kam als erster Vers vor:

»Zwischen P. Mohr und C. Mohr, da ist es ganz fern;

Da schleicht sich im Sommer ein A-mor hinein.«

Der Kaiserhof war Mitte vorigen Jahrhunderts der Schauplatz einer tragisch-dramatischen Begebenheit. Der Besitzer hatte drei schöne Töchter. Ein angeblich reicher Gutsbesitzer vom Festlande heiratete auf Helgoland eine derselben und lebte mit ihr ein Jahr auf der Insel. Er verließ sie im nächsten Sommer, um – nach seinen Gütern zu sehen, kam aber niemals wieder, so daß nie völlig aufgeklärt ist, wen sie eigentlich geheiratet hat. Zu jener Zeit – 1849 – wurde in Frankfurt der Politiker Fürst Lichnowsky erschossen. Die Helgoländerin sieht auf dem Festlande in einem Schaufenster sein Bild und bricht ohnmächtig zusammen mit dem Ausruf: »Das war mein Mann!« – Einige Häuser hinter dem früheren Kaiserhof liegt an der Ecke der Bindfadenallee das Nordseemuseum, im Jahre 1843, als sog. »Börse« für die damaligen Badegäste ein Hauptaufenthaltsort, der auch zur Aufnahme der Spielbank und dann als Konversationshaus diente. Als solches wurde es im September 1891 nachts von einem schweren, im Keller ausgebrochenen Feuer heimgesucht, das die ganze Insel alarmierte. Mir war vom Direktor des Kultusministeriums die Aufsicht über die Gätkesche Vogelsammlung übertragen worden, die sich im ersten Stock des Konversationshauses befand. Ich ging ins brennende Haus und holte zunächst die wertvollsten Vögel, die »Rossesche« Möve usw. heraus und barg sie in meinem Wartezimmer. Später halfen mir Freunde hierbei, und, als längst der Brand gelöscht war, schleppten sie mir immerfort noch in meine Wohnung ausgestopfte Vögel, die ich am andern Morgen in meinem Wartezimmer vorfand. Als in der Frühe der Brand gelöscht war und man das ganze Konversationshaus durchsuchte, fand man oben in einer Dachkammer noch ein Dienstmädchen schlafend vor. Bei dem Rufe »Feuer« wischte sie sich den Schlaf aus den Augen und rief: »Soll ich nun schon Feuer anmachen?«

Gehen wir am Garten vor dem Nordseemuseum entlang in die Bindfadenallee hinein, so treffen wir auf der rechten Seite – etwa das fünfte Gebäude – an einer Ecke das Haus, worin der Dichter Hebbel im Jahre 1853 gewohnt hat. Er war befreundet mit einem Helgoländer, Franz mit Namen und beschrieb sehr interessant in seinen Briefen: »Aus Hamburg« den ersten Eindruck des Helgoländer Felsens auf ihn.

Schräg gegenüber dem Hebbelhaus liegt hinter einem Garten das Amtsgericht, ein rotes Gebäude, das im Jahre 1855 die Engländer während des Krimkrieges errichteten. In demselben befand sich damals ein Destillationsapparat, der Seewasser in Süßwasser verwandelte. Dieses leitete man in Röhren zu einer im Kuchlenzschen Garten befindlichen steinernen Grube, wo es in der Nähe des Leuchtturms zu den Baracken der Legion gepumpt wurde, in denen die ausgehobenen Rekruten sich befanden.

Auf der rechten Seite der Bindfadenallee, etwa das neunte Haus von der Kaiserstraße aus, stand die Bäckerei von Eilers, die 1911 am 12. August nachts abbrannte. Als ich am anderen Morgen Helgoländer, die in dem Hause aufräumten, um eine Erinnerung an den Brand bat, wiesen sie auf einen schweren Stein, den sie in die Nordsee werfen wollten. Was war dies? – ein friesischer Haussegen, worauf in Stein gemeißelt zu lesen war: »Herr, hebe Du an, zu segnen das Haus Deines Knechtes 1607.«

Etwa drei Häuser weiter nach der Südspitze steht ein Haus, das Anfang der Badezeit ein Bücherladen war, worin Heinrich Heine Bücher holte. Bis Anfang dieses Jahrhunderts war es durch einen merkwürdigen Ausbau, den einer »Bettlade« gekennzeichnet. Als Helgoland im August besetzt war, verlangte ein großer Hamburger hier ein Zimmer. Er war mit einem Dachstübchen zufrieden, sagte aber: »das Bett sei ihm zu kurz.« Der Helgoländer versprach, ihn zufriedenzustellen und was fand er bei seiner Rückkehr? Der Helgoländer hatte in die Holzwand seines Hauses ein Loch gemacht und von außen, zur Verlängerung des Bettes in die Luft, einen Kasten angenagelt, der zur Aufnahme der Füße lange Zeit gedient hat. Leider sind auch die Spuren davon beseitigt worden. In einem anderen, durchaus beglaubigten, Falle wurde das Bettende in die Kommoden-Schublade eines Schranks im Nebenzimmer verlängert, so daß der Nachbar durch das Poltern in seinem Zimmer darauf aufmerksam wurde.

Wir gehen jetzt zurück und neben der Apotheke durch die Treppenstraße zum Fahrstuhl. In dem Hause rechts neben dem Treppenaufgang hat früher Ernst Haeckel gewohnt. Er schrieb mir:

»Im August und September 1854 durfte ich als zwanzigjähriger Student der Medizin meinen großen Lehrer Professor Johannes Müller auf seiner Studienreise nach Helgoland begleiten. Die Insel Helgoland, die ich bei tiefer Ebbe, eifrig Algen und deren tierische Bewohner sammelnd, rings umwanderte, erregte auch mein hohes Interesse. Es war das erstemal, daß ich das Meer und seine Bewohner sah; diese neue, wunderbare Welt erregte in mir die höchste Begeisterung und bestimmte meine zoologischen Spezialstudien für die nächsten dreißig Jahre. Elf Jahre später besuchte ich Helgoland zum zweiten und letzten Male, in Begleitung meines ausgezeichneten, speziellen Schülers Anton Dohrn. Wir trugen täglich zu dem Boote, in dem wir zur pelagischen Fischerei hinausfuhren, eine große Kiste mit vier Fächern.

Da das Schleppen dieser schweren Kiste uns beiden sehr lästig war, sagte ich eines Tages zu Dohrn: »Es wäre doch wünschenswert, daß hier am Meere selbst ein kleines Laboratorium eingerichtet und ein Boot zur Fischerei für dasselbe angeschafft, auch ein Diener angestellt würde. Das war der erste Anlaß zur Gründung einer zoologischen Station.«

Vor diesem Hause und dem Treppenaufgang stehen hohe Ulmen. Diese pflanzte hier an einem Sonntag nachmittag ein Blumen und Bäume liebender Pastor L. Unterdes ließ der ihm feindlich gesinnte Pastor P. den Vers Nr. 364 v. 6 im Gesangbuch singen, der lautet:

Der Same kann nicht fruchtbar sein,

Verstreut auf harten Wegen

Er, hingesät auf Fels und Stein,

Gedeiht zu keinem Segen.

Die Feindschaft zwischen den beiden Pastoren in früherer Zeit rührte daher, daß ein Pastor die englische Regierung um einen Zuschuß von 100 Mark gebeten hatte. Es war ihm bewilligt und – wohl versehentlich – aus 100 Mark 100 Pfund Sterling – 2000 Mark – geworden. Nun kam der zweite Pastor auch um eine Aufbesserung seines Gehaltes ein, worauf entschieden wurde, daß, er sich mit dem andern die erhaltene Summe teilen solle.

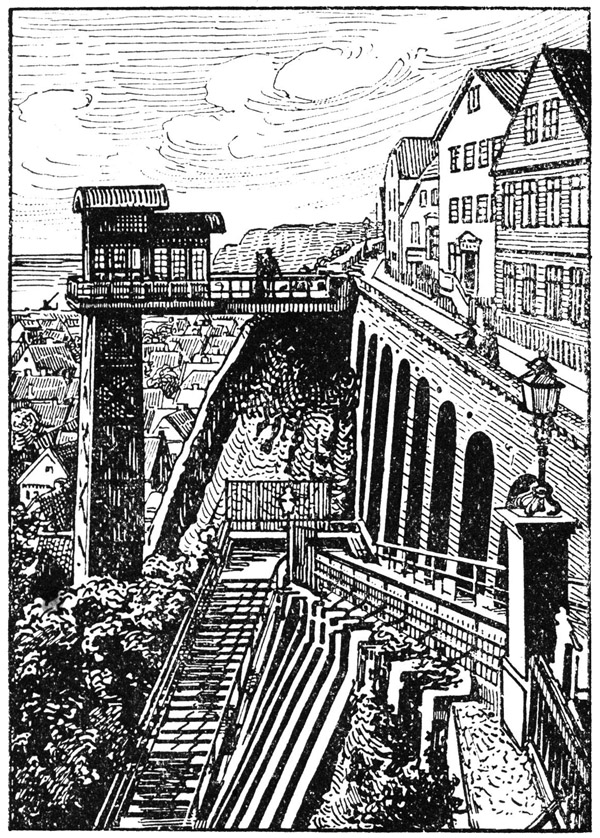

Die bequeme 178 Stufen zählende Treppe zum Oberland hat zwei Absätze mit Ruhebänken. Hier wurden bald nach der deutschen Besitzergreifung hohe eiserne Gittertore gegen plötzlichen Ueberfall errichtet, die stets geöffnet waren. Als ich im September 1891 einmal abends gegen elf Uhr zu einer Patientin nach dem Oberland gerufen wurde, fand ich eine Gittertür verschlossen und zum erstenmal den Weg nach oben versperrt. Ein Witzbold, oder ein starker Windstoß, hatte die Tür ins Schloß geschlagen. Nun warteten die Badegäste, die oben resp. unten in ihr Quartier wollten, erregt vor der Gittertür. Stimmen wurden laut, daß vielleicht Krieg ausgebrochen und dies die erste Maßregel sei. Einzelne kletterten über die Gittertür hinüber. Zum Bürgermeister wurde geschickt. Lange dauerte es, bis endlich der Schlüssel gefunden und die Passage wieder frei gemacht war.

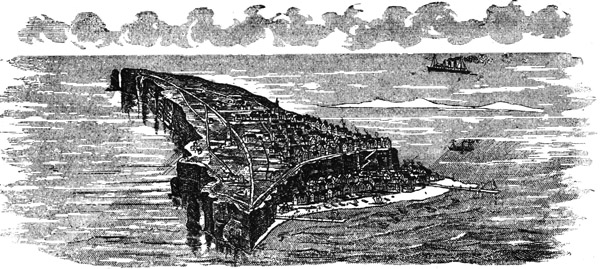

Auf dem Oberland angekommen, führt uns die Hauptstraße, der Falm, am Felsabhang vor den Logierhäusern entlang. In einer alten Chronik von Laß aus dem Jahre 1753 las ich: »das Bollwerk wurde gegen Osten gesetzt und »Valm« genennet.« »Walm« heißt »Böschung, Seitenabhang«, woraus Falm geworden ist, denn es bedeutet den Seitenabhang des Felsens, an dem 1851 das steinerne Bollwerk errichtet wurde. Die Helgoländer stehen an die Mauer gelehnt und sehen mit ihren Fernrohren nach dem Horizont aus, besonders nach den Klippen, namentlich, wenn von dort ein Notsignal ertönt.

Man hat viel darüber gesprochen und geschrieben, ob in der Kirche vom Pastor das Gebet gesprochen worden ist: »Der Herr möge den Strand – d. h. mit Strandungen – segnen.« In obiger Chronik steht hierüber: »Es ist wohl nicht zu leugnen, daß die Heiligeländer auf der Kanzel ehemals haben bitten lassen: »Gott wolle den Strand bey ihnen segnen.« Allein, wie sie darunter nicht anders verstehen, als daß, wenn ein Strand Fall sich ereignete, die gestrandeten Güter bey Heiligland ankommen, auch solche von ihnen glücklich geborgen werden möchten, so sieht ein jeder leicht, daß sie mit solcher Vürbitte keineswegs etwas böses intendieren, noch weniger Frembden Schiffern Unglück wünschen.«

In einem Logierhause am Falm, gegenüber dem Fahrstuhl, kehrte ein Fremder – es war ein Pastor – ein, der seinen Namen nicht ins Fremdenbuch eintragen wollte. Als Grund gab er später an, daß sein verstorbener Vater ein Schiffskapitän gewesen wäre, der sein altes Schiff mit wertvoller, gut versicherter Ladung bei Helgoland auf den Klippen stranden lassen wollte, um damit ein gutes Geschäft zu machen. Er fuhr in die Nähe der Insel, nachdem er vorher einen Helgoländer Lootsen genommen hatte. Diesem gab er viel zu trinken und beruhigte ihn damit, daß bei dem ruhigen Wetter nichts passieren könnte. Als der Lootse entschlummert war, ging er auf die Klippen mit seinem Schiffe, das dann zerschellte. Von herbeieilenden Helgoländern wurde die Mannschaft leicht gerettet und dem Helgoländer Lootsen sein Patent als Lootse, nebst Lootsenzeichen, entzogen. Der Sohn des Kapitän wollte den Lootsen für die Untat seines Vaters entschädigen, erfuhr aber, daß er gestorben war. Reichlich hat er nun, ohne seinen Namen zu nennen, dessen Witwe bedacht.

Im Logierhaus Belvedère am Falm hat im Jahr. 1841 Graf Moltke drei Wochen gewohnt und sich ins Fremdenbuch eingetragen als: »Baron von Moltke, Hauptmann im Preußischen Generalstab am 17. Juli 1841.« Gleichzeitig wohnte auch seine Braut mit ihrer Mutter auf Helgoland. Moltke hat damals auch, wie mir versichert wurde, im alten Tanzsalon »dem Sonnenuntergang« getanzt.

Wenn wir nach der Südspitze den Falm entlang gehen, kommen wir an die Rickmersstraße – und treffen in der Mitte derselben ein Haus mit zwei Türen. Die Häuser haben hier sämtlich einer normannischen, jedenfalls hygienischen, Sitte gemäß, die Haustüren nach Süden gerichtet. In diesem Doppelhause, welches zu Anfang der Badezeit das erste Logierhaus war, wohnte im Jahre 1829/39 Heinrich Heine. Das, was Heine in seinen Briefen aus Helgoland, vom 1. Juli 1830 bis 10. August 1830, über seinen Hauswirt – Nickels, den damaligen Besitzer dieses Hauses und seine Nachbarn unter ihm in diesem Hause sagt, paßt vollständig zu der Annahme, daß er hier gewohnt hat.

Die Rickmersstraße mündet auf die Weddigen Straße. Dieselbe führt uns, wenn man sie links entlang geht, zu einen: aufgetreppten Hause, woran eine eiserne Tafel befestigt ist mit den Worten: »Hier lebte und wirkte Heinrich Gätke, der Vogelwart von Helgoland von 1837 bis 1897.« Von ihm stammt die Vogelsammlung im Nordsee-Museum und ein hervorragendes Buch »die Vogelwarte Helgoland«. Er war der Sekretär der letzten englischen Gouverneure.

Wir befinden uns in der »von-Aschen«-Straße, genannt nach dem hochverdienten Badearzt Geheimrat von Aschen, der zum Wohle der Insel von 1833 bis 1876 hier tätig war. Hallier sagt von ihm, »daß er für die Hebung der Badeanstalt unermüdlich und unablässig wirkte, und daß er sogar um die erste Begründung des Bades nicht unbedeutende Verdienste hatte, als er durch seine ausgezeichneten Bekanntschaften in den Stand gesetzt war, in Verbindung mit anderen den Impuls zu der im Jahre 1834 errichteten Dampfschiffahrt zu geben.« Hallier Nordseestudien, Seite 305/306.

Wenn wir die Weddigenstraße zurückgehen, kommen wir am Ende derselben, gegenüber der Emsmannstraße an einem Häuschen vorbei, in dem der jetzt 69jährige Bartholomaeus wohnt. Er faßte im Jahre 1907 Ende Juli den Entschluß, im kleinen Boot nach dem Festland zu fahren. So segelte er allein – die nötige Menge Alkohol an Bord – nachmittags vier Uhr bei West-Nord-Westwind, Windstärke fünf ab mit vollen Segeln. An der Wesermündung ging er um elf Uhr an einer Sandbank, die er »meine Schlichten« nennt, vor Anker. Im Boot eingeschlafen, erschien ihm ein schwarzer Mann und schlug ihm mit der Hand auf die Schulter. Er rief ihm zu: »Was willst Du, Schwein?« Da verschwand die Erscheinung, welche, wie er sagte, sein in Blankenese lebender Vetter war, der an diesem Tage starb. Wie er das gehört, tat ihm Leid, daß er noch »Schwein« zu ihm gesagt. Mittags segelte er bei Ebbe in die Weser, ließ bei einem Bauer in Imsum sein Boot, besuchte seine Tochter in Berlin, kam nach zehn Tagen zurück und ruderte nach Geestemünde. Hier nahm ein Schiffskapitän ihn mit seinem Boote auf seinen Fischdampfer und fuhr mit ihm nach Helgoland, wo er schon längst tot gesagt war. Vor der Insel wurde sein Boot ins Wasser gesetzt. Stolz kam er eines Morgens um acht Uhr mit vollen Segeln allein dort an, wo er im Triumph von seinen Landsleuten empfangen wurde. Obwohl er im 58. Lebensjahre ohne Decken gefahren, auf der Fahrt völlig naß geworden war, hat ihm nach dieser abenteuerlichen Fahrt nichts gefehlt und ist er noch jetzt frisch und gesund.

Wir gehen links in die Kirchenstraße, dann gegenüber dem Tanzsalon Nordseelust in einen kleinen Weg hinter dem Kirchhof. An Gemälden in der Kirche erkennt man die originelle Auffassung des alten Helgoländer Malers von biblischen Bildern. Auf dem die Versuchung Christi wiedergebenden Bilde ist der Teufel mit einem Stelzfuß dargestellt. Hierauf bezieht sich eine in alten Chroniken befindliche Redensart: »In Helgoland geht der Teufel auf Stelzen.«

Die Arche Noah ist auf dem an den Emporen befindlichen Bilde als »Helgoländer Schaluppe« dargestellt. Auf einem Kirchenstuhle steht der Sinnspruch:

Wenn die Blumen heute prangen

Und zur schönsten Blüt gelangen,

Fallen sie schon wieder ab.

Also, wenn wir Menschen sehen,

In den schönsten Blüten gehen,

Sinken sie schon hin ins Grab.

1808.

In der Kirche wird gebetet: »Für die Jollen, Schniggen und Schaluppen.« Ein Vertreter des Helgoländer Pastoren betete: »für die ollen Schniggen und Schaluppen«. Als im Sommer ein Katholik, der beim Bau der Festungswerke tätig war, starb, übernahm, weil zunächst kein katholischer Geistlicher hier war, Pastor Schröder die Beerdigung. Später meldete sich ein katholischer Pfarrer und so verabredeten sie die Feierlichkeiten in der Weise, daß Pastor Schröder im Hause sprach, der katholische Pfarrer die Rede am Grabe hielt und dort die Zeremonie leitete. Er besprengte die Leiche mit Weihwasser, das er in einer Tasse, die er einer Helgoländer Küche entnommen hatte, mit sich führte. Als er später die Tasse genau besah, stand darauf mit goldenen Lettern: »Guten Morgen, Vielliebchen.«

Hinter der Kirche in der Nähe der Kaserne liegt eine Beamtenwohnung für Offiziere und Unteroffiziere der Marinestation, die früher ein beliebtes Restaurant, »die schöne Aussicht« war. Der letzte Inhaber, übrigens kein Helgoländer, ließ an seiner Eingangstür eine Tafel anbringen mit der Inschrift: »Hier wohnte Heinrich Heine und dichtete einen Teil seiner Nordseelieder.« Da ich erfuhr, daß in dem Restaurant zu Anfang der Badezeit wohl eine Kegelbahn und abends ein Vergnügungslokal für die damaligen Badegäste war, daß aber Heine dort nicht gewohnt hatte, wandte ich mich an eine der ältesten Helgoländerinnen, Frau Reimers, achtzig Jahre alt, die gegenüber dem Pastorat wohnte. Als Mädchen hatte sie in der Bindfadenallee in der Bredauschen Buchhandlung Bücher verkauft und dort oft mit Heinrich Heine gesprochen. Sie wußte ganz genau, daß er damals in der Rickmerstraße in dem Logierhaus von Nickels wohnte. s. Heine-Briefe, ges. von Hans Daffis, Seite 353. Heine erwähnt in einem Briefe aus Helgoland am 6. Aug. 1829 an Moses Moser: »Schreib' mir hieher! an Dr. H. H. bei Brother Nikkels in Helgoland.« Er beklagte sich bei ihr darüber, daß das Ticken einer alten Standuhr auf dem Korridor ihn beim Dichten gestört hätte. Diese Standuhr habe ich in einem anderen Hause bei den Enkeln von Nickels als Ruine auf dem Boden gefunden. In dem Dünen-Restaurant von Thaten fand ich ein Bild vom jungen Heine, nach einer Zeichnung von Buchheister, welches vom Heineforscher Dr. Karpeles auf einer Auktion gekauft und als ein wertvolles Heinebild bezeichnet worden ist. Thaten hat mir dieses Bild geschenkt. Die schöne Aussicht ging in deutscher Zeit in den Besitz der Marinestation über, so daß sich dort meist Matrosen aufhielten. Ein Zeitungsreporter ging, nachdem er das Heineplakat gelesen, hinein und fragte einen Matrosen, wann Heine dort gewohnt hätte. Er erhielt zur Antwort: »Heine, Heine, war hier stationiert, ist nun – abkommandiert nach Wilhelmshafen.«

Der erwähnte letzte Inhaber der Schönen Aussicht erließ in einem Hamburger Blatte eine Bekanntmachung des Inhalts: »Ich warne Jeden, meiner Frau etwas zu verabfolgen, da ich für Nichts aufkomme.«

Vier Wochen später folgte von ihm in demselben Blatte folgende Notiz:

»Ich habe mich mit meiner Frau wieder vertragen und gebe ihr hiermit – Ehre und Kredit wieder.«

Helgoland.

Unser Weg führt uns rechts am Kirchhof, links an den Kasernen vorbei; dann liegt rechts die Villa Hoffmann von Fallersleben, in welcher der Dichter im Jahre 1841 am 26. Aug. das Gedicht »Deutschland, Deutschland über alles« zuerst niederschrieb. In seinen Aufzeichnungen: »Mein Leben« schreibt er darüber:

»Wenn ich so wandelte, einsam auf der Klippe, nichts als Meer und Himmel um mich sah, da ward mir so eigen zumute, ich mußte dichten, auch wenn ich es nicht gewollt hätte. So entstand das Lied »Deutschland, Deutschland über alles« …«

Geradeaus kommen wir bald an die letzte noch vorhandene der drei Sapskuhlen. Dies sind muldenförmige Vertiefungen auf dem Oberlande. In der jetzigen Sapskuhle liegt ein Granitblock. Unter ihm, so glaubt das Helgoländer Kind, hat es einst in der Erde geruht und die Mutter muß den Stein von der Stelle heben, damit es das Licht der Welt erblicken kann. Von der schweren Anstrengung des Steinweghebens muß die Mutter natürlich krank werden, denkt das Helgoländer Kind. Der erwähnte Granitblock ist ein erratischer Block, welcher einst bei den Gletscherwanderungen auf die Insel gespült wurde. Als ich dies einer fremden Dame im Sommer erzählte, entgegnete sie: »Dann müßte man ihn eigentlich den – erotischen Block nennen.«

Beim Rückweg gehen wir an dem Hause von Ahrens vorbei, vor welchem ein reifwerdende Früchte tragender Feigenbaum steht. Die Feigen werden hier auch gegessen. Links hinunter gelangen wir in die Norderstraße. Das zweitletzte Haus, worin jetzt Herr Uterhark wohnt, war in der Mitte vorigen Jahrhunderts ein bekanntes, viel besuchtes Tanzlokal, »der Sonnenuntergang«.

Als im Sommer ein Stammgast von einem Bekannten nach einer Sehenswürdigkeit Helgolands gefragt wurde, nannte ihm dieser: »Den Untergang der Sonne von der Nordspitze.« Als er nun gegen ½8 Uhr abends die Treppe hinaufging, fragte er einen ihm entgegenkommenden Helgoländer, wie er nach dem Sonnenuntergang am besten hinkäme. Dieser dachte hierbei an seinen Tanzsalon und erwiderte: »da müssen Sie zuerst in die Kirchenstraße gehen, dann weiter in die Norderstraße, dort ist es das zweite Haus rechts. Aber was wollen Sie dort jetzt schon? die Mädchens kommen ja erst um elf Uhr.« Er beschwerte sich sehr bei seinem Freund, daß er ihm eine so unsolide Sehenswürdigkeit besonders empfohlen hätte.

Die Norderstraße führt uns in die Lindaustraße, in welcher der durch seine Novellen bekannte Geheimrat Rudolph Lindau – im Schweizerhaus – seine letzten Lebensjahre verbrachte. Die nächste Straße ist die Kirchenstraße. Wenn wir sie rechts hinaufgehen, sehen wir zwischen zwei Gärten an der rechten Seite eine Walfischrippe, die entweder von einem im Jahre 1852 angetriebenen toten Walfisch, oder von einem in Grönland erbeuteten herrührte.

Schräg gegenüber, am Eingang zum Melkersweg, steht eine hohe Eiche. Bald nach der deutschen Besitzergreifung schoß der Helgoländer Ohlsen eine Holztaube. Dieselbe hatte im Kropf eine Eichel. Ohlsen pflanzte sie an dieser Stelle und sie wuchs zu einer hohen Eiche empor. Ende August 1910 zeigte mir der Badeinspektor Haas einen Kranz von Eichenblättern und sagte: »Mit diesem Kranz, der von der ersten deutschen Eiche stammt, will ich das Denkmal Hoffmanns von Fallersleben an dem Tage schmücken, an welchem er vor 69 Jahren das Lied: »Deutschland, Deutschland, über alles« hier gedichtet hat.«

Auf der rechten Seite der Kirchenstraße liegt der Pastorengarten mit dem reife Früchte tragenden Maulbeerbaum, woran sich das am Schulplatz – früher Hingstgars genannt – liegende Pastorat anschließt.

In englischer und deutscher Zeit bis 1900 sind hier viele fremde Paare getraut worden, die zur Fremdentrauung selbst im Winter mit dem früher nur einmal wöchentlich eintreffenden Schiffe herüberkamen.

Hierbei ereigneten sich manche interessanten Vorfälle.

Von einem Herrn erhielt der Pastor einmal die schriftliche Versicherung, daß er zur Vornahme der Trauung auf dem Dampfer bis kurz vor Helgoland gekommen sei, dann aber wegen Sturms hätte umkehren müssen, was ihm der Kapitän bezeugen würde. Nun weigerte sich seine Braut, die sehr seekrank war, wieder eine Reise nach Helgoland anzutreten. Ob er auf Grund dieser Tatsachen ihm nicht einen Trauschein schicken könne?

Ein anderes Mal erhielt der Pastor von einem vor kurzer Zeit Getrauten eine Anfrage: »Er wäre vor Jahresfrist von ihm getraut worden, ob er nicht eben so schnell von ihm geschieden werden könnte?«

Eine Ballettänzerin, die mit ihrem Ballettmeister in der Kirche getraut werden sollte, beanspruchte, in der Sakristei Toilette zu machen und richtete an den hiesigen Photographen das Ersuchen, sie während der Trauung in der Kirche zu photographieren, was dieser natürlich ablehnte.

Als ein Sachse im Hause des Pastors getraut wurde und dieser die schwerwiegenden Worte sprach: »Wechselt die Ringe!« strich der Sachse mit den Fingern der einen Hand an dem die fetten Finger fest umschließenden Ringe auf und ab und rief dann plötzlich aus: »Herr Pastor, Herr Pastor, Haben Se nich en bischen Seefe? ick kann dat Ding nich vom Finger kriegen.«

Bei einem Spaziergang auf der Düne sieht der Pastor ein kürzlich von ihm getrautes, sehr betrübtes Paar. Die junge Frau hatte soeben in den am Strande heranplätschernden Wellen ihren Trauring verloren. Der Pastor sucht mit und hat wirklich das Glück, den Trauring wieder zu finden, den er nun zum zweiten Male der jungen Frau an den Finger stecken konnte.

Der Direktor eines Berliner Theaters ersuchte mich, nachzuforschen, ob eine bestimmte Schauspielerin, die bei ihm engagiert war, sich hier hätte trauen lassen. Der Pastor lehnte die Beantwortung der Frage ab. Als ich zufällig den Namen der Schauspielerin in einem Logierhaus am Falm erwähnte, erzählte die Wirtin mir, dieselbe hätte wochenlang ohne auszugehen bei ihr gewohnt und wäre eines Morgens sehr früh mit einem Herrn und einem großen Blumenstrauß fortgegangen. Ihre Tochter, die dem Paar folgte, stellte fest, daß sie zum Pastorat gingen und dann fuhren sie mit dem Dampfer ab. Sie waren hier in aller Heimlichkeit getraut worden. Später wurde mir gesagt, daß eine unverheiratet engagierte Schauspielerin sofort von ihrem Direktor entlassen werden konnte, wenn sie ohne seine Genehmigung sich verheiratete.

Manchmal wurde ich vor der Trauung als Arzt in Anspruch genommen, namentlich, wenn die Braut wegen der Seekrankheit oder sonstiger seelischer Erregung erkrankte. In einem solchen Falle, in welchem die Braut sehr erschöpft in meiner Wohnung im Winter lag, wartete der Dampfer auf das Paar, da der nächste Dampfer erst nach acht Tagen wieder kam. Nachmittags hatte sie sich erholt; der Pastor kam vom Oberland mit den Zeugen herunter und die Trauung fand bei mir statt. Der Dampfer hatte bis Abends gewartet.

Ein anderes Mal erkrankte die Braut, Tochter eines Bürgermeisters, schwer an Krampfzuständen, da sie ohne die Einwilligung ihrer Eltern hier nicht getraut werden konnte. Auf eine bittende Depesche an ihren Vater wurde geantwortet, daß sie in Helgoland auf alle Ansprüche ans Elternhaus gerichtlich Verzicht leisten solle. Da trotz dieser Verzichtleistung von ihrem, Vater ein ablehnender Bescheid kam und sie am andern Morgen mit ihrem Verlobten, der eine Stellung an einem Konservatorium antreten mußte, die Insel verlassen wollte, telegraphierte sie an ihre Eltern: »Teile mit, daß ich morgen mit meinem Verlobten nach R. fahre, Schimpf und Schande komme auf Euch!« Darauf traf am andern Morgen eine die elterliche Einwilligung erhaltende Depesche ein. Sie wurden nun getraut und verließen die Insel. Romantisch war hierbei, daß eine halbe Stunde nach Eintreffen der Depesche der einzige Kabel zwischen Helgoland und dem Festlande für lange Zeit brach. Wäre die Depesche ein halbe Stunde später abgeschickt, oder der Kabel etwas früher gebrochen, so hätten sie ungetraut abreisen müssen und alle Folgen, besonders in zivilrechtlichem Sinne, zu tragen gehabt.

Im Jahre 1899 wurden auf Helgoland 350 fremde Paare getraut. Mit dem letzten Dampfer kamen noch sieben Paare an, die sich zusammen photographieren ließen.

Treppe, Fahrstuhl und Falm. Die Nebenstraßen des Falm sind: Die Berliner-, Augusta-Straße, der Mittelweg. Die Nickmers-, Hamburger-, Dr. Lindemann-, Trafalgar-, Hans Frank-, Dr. Oetker-, Professor Wiebel- und von-Aschen-Straße.