|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Willst immer du gesund und frei sein von Beschwerden,

Komm an die See und tauch' dich in die Salzflut ein!

Bedenke, daß oft Fleisch, um konserviert zu werden,

Soll gut es munden dir,

Auch muß – gesalzen sein!

In der Blütezeit des Schleichhandels von 1808–1815 ging das Lootsenwesen auf Helgoland zurück, da die Insulaner durch Beherbergung der vielen Fremden mit leichterer Mühe ihren Unterhalt verdienten. So kostete eine kleine Stube mit Bett einen Dukaten. In dieser Zeit – vom 1.4. bis 3.7.1811 – hielt sich der vertriebene Schwedenkönig Gustav Adolph auf der Insel auf. Die beiden silbernen Altarleuchter schenkte er der Kirche.

Als die Schmuggelzeit vorüber war, gerieten die Helgoländer in Not, da sie sich in die alten Erwerbszweige nicht wieder hineinfinden konnten. In dieser Zeit machte ein ernster, strebsamer Schiffbauer Jakob Andresen Siemens Pläne zur Gründung eines Seebades. Die Helgoländer nannten ihn einen Grinner, d. h. Handmühlendreher, unruhigen Kopf und Grübler. Jedenfalls erreichte er es, daß im Jahre 1826 die Badeanstalt gegründet wurde. Die Verhältnisse während des Beginns der Badezeit auf der Insel sind sehr treffend und eingehend in dem lesenswerten Roman »Skepp uhn Strunn« von Meta Schoepp geschildert worden. Im Jahre 1828 betrug die Zahl der Badegäste schon 200; im Jahre 1830 wurde die Spielbank und 1834 die Dampfschiffahrt mit dem Festlande eröffnet. Man sagte mir, daß die Helgoländer, als sie zuerst ein Dampfschiff an ihrer Insel vorbeifahren sahen, glaubten, es sei ein brennendes Schiff und hinausfahren wollten, um ihm zu helfen. Bald kamen viele vornehme Badegäste nach der Insel, die seit dem Jahre 1843 in der neugebauten »Börse« – dem jetzigen Nordseemuseum beim Table d'hote saßen.

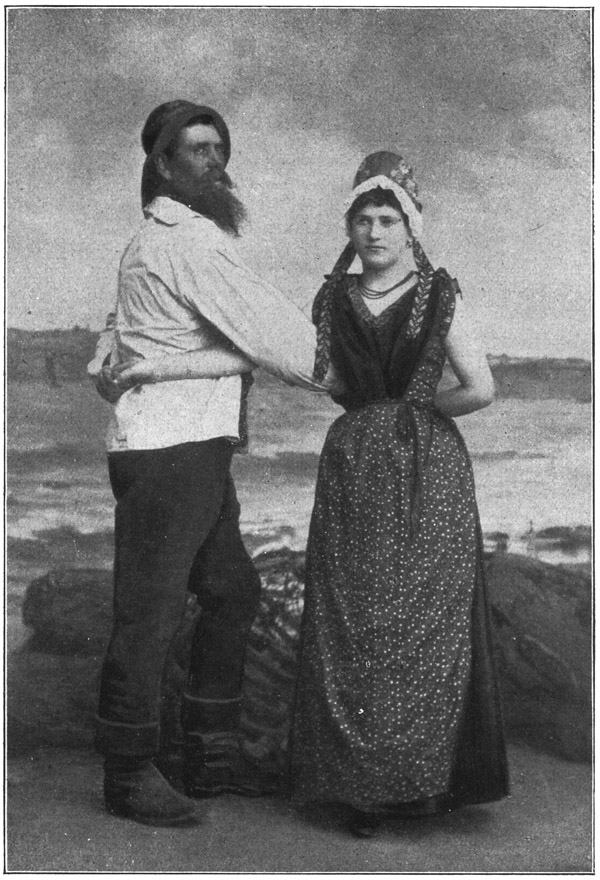

Helgoländerinnen in Nationaltracht.

Abends wurde vielfach in einem der beiden Tanzhäuser »Grünes Wasser« oder »Sonnenuntergang« auf dem Oberland getanzt oder den beiden echt Helgoländer Tänzen, dem Siebenabsprung und dem Nationaltanz »Slim mien moderken« zugesehen, die damals noch meist in dem kleidsamen Nationalkostüm getanzt wurden. Dies bestand in dem roten Rock (Paiken) mit gelber Borde, der Schürze (Skoluker) und dem Kopftuch (Hil-n-duker) oder Nesduck. Die Worte des Nationaltanzes heißen:

Nationaltanz »slim mien moderken«

»Slim mien moderken, Slim mien moderken.

(Schlimm mein Mütterchen.)

Is mien moderken noch so slimm,

(Ist mein Mütterchen noch so schlimm),

Geh' ich doch zum Tanze hin« usw.

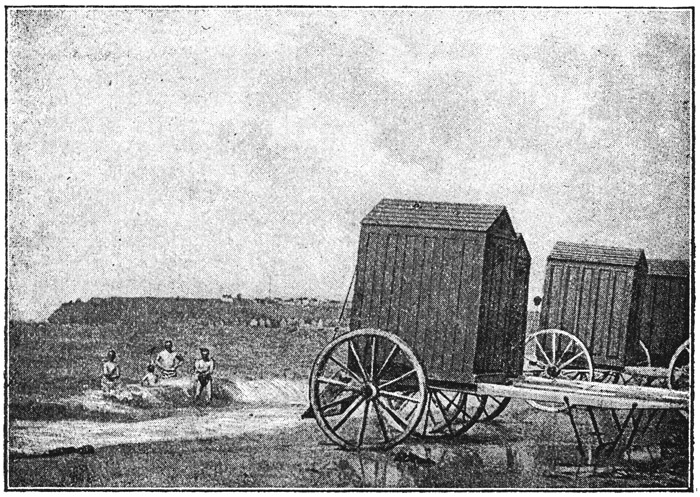

Im Jahre 1853, als die Dichter Hebbel, Jordan und Dingelstedt auf der Insel anwesend waren, ereignete sich ein betrübender Unglücksfall, indem eine lebenslustige Schauspielerin Malwine Erk, als sie während eines Gewitters unter ihrem Schirm der Badekarre auf der Düne zuschritt, vom Blitz erschlagen wurde.

Auf dem Kirchhof – in der Nähe von Rudolph Lindaus Grab – befindet sich das ihrige und auf einer Tafel liest man die schönen von Dingelstedt herrührenden Worte:

»Hier ruht, vom goldnen Menschheitsbaume

Verweht durch einen Wetterschlag,

Still eine Knosp' im Blütentraume

Zur Reise für den jüngsten Tag.«

Jordan begann damals einen Roman in Versen, in dem er höchst anziehend das Leben der Schauspieler auf Helgoland schilderte und das tragische Schicksal der vom Blitz Erschlagenen poetisch darstellte. Er vollendete diese Arbeit, als er im Jahre 1889 wieder nach Helgoland kam und las uns dort den fertigen Roman »Feli Dora« in einem Restaurant in der Treppenstraße im Einzelzimmer vor. Mir schrieb er in mein Album:

»Das ist der Wahn der Welt: was man berichtet

Wie man's erlebt, das nennt sie stets erdichtet.«

Helgoland, 18. August 1889.

Wilh. Jordan.

Zur Belustigung und Unterhaltung der Badegäste fand während der Saison stets eine Grotten-Beleuchtung statt, die Jordan in folgendem reizvollen Gedicht, das sich in seinem Werk »Feli Dora« befindet, geschildert hat.

Die Nordsee schläft um Helgoland

Und harft im Traum am Felsenstrand

Ein sanftes Rieseltönen.

Die Trümmer, die sie stürmend schlug,

Versucht ihr Schlummeratemzug

Wie streichelnd zu versöhnen.

Die wunderklare Sommernacht

Verdoppelt ihre Sternenpracht

Im spiegelglatten Meere

Und leiht dem Eiland so den Schein,

Es schweb' als Weltfragment allein

Im Mittelpunkt der Sphäre.

Schon biegt, wo sich vom Norderend

Ein schlanker Pfeiler abgetrennt,

Herum die Ruderflotte

Und schwimmt der Westerwand entlang,

In welche Wind und Wogendrang

Gemeißelt manche Grotte.

Wie nachts der Phosphor leuchtend raucht,

So zucken, wo das Ruder taucht,

Im Wasser weiße Flammen,

Und funkelnd windet hinterm Kiel

Ein diamantnes Lichterspiel

Zur Garbe sich zusammen.

Dort hat der stete Wogenprall

Vom Hauptland einen Außenwall

Gelöst mit breitem Sunde.

Da harrt ein Block, schon unterwühlt,

Auf Säulen, ängstlich schlank gespült,

Der nahen Sturzesstunde.

Aus einer seiner Höhlen bricht

Hervor ein Strahl von Purpurlicht

Und färbt die schwarzen Fluten.

Genüber steht die steile Wand

Schon heute, wie vom Weltenbrand,

In dunkelroten Gluten.

Im Innern springt, bald Arm in Arm,

Bald aufgelöst, ein Knabenschwarm,

Bald um, bald über Feuer

Und schattet so, selbst unsichtbar,

Aufs Felsenufer eine Schar

Grotesker Ungeheuer.

Diese Schilderung erinnert an die auf der Felsenwand bei Grottenleuchtung erscheinenden Schattenbilder.

Nun springt ein Riese weit ins Meer,

Nun taucht empor ein ganzes Heer

Von ringenden Giganten.

Es ist, als ob zu wildem Streit

Die Thursen aus der Asenzeit

Noch einmal hier entbrannten.

Im vierten Verse dieses Gedichtes ist die wunderbare Wirkung des Meerleuchtens geschildert, das man am besten an warmen September-Abenden gewahren kann, wenn man an der Spitze der Landungsbrücke die Treppe hinabgeht und das Meer mit einem Stockende peitscht. Verursacht wird das Meerleuchten durch kleine Infusorien, Noctiluca miliaris; die Lichterscheinungen hängen wahrscheinlich mit einer organischen Verbrennung von Fett zusammen. Wenn man das Seewasser auch am Tage schöpft, so sammeln sich die Infusorien an der Oberfläche und man kann sich durch Abschöpfen ein Meerleuchtenextrakt herstellen, das noch 2–3 Tage im Dunkeln leuchtet.

In der Badezeit empfahl ich einer Fremden Gurgeln mit Seewasser, das sie sich bei der Rückfahrt von der Düne im Fährboot aus dem Meere schöpfen und damit abends gurgeln solle. Als sie dies ausführt, sieht ihre Freundin feurig erglänzendes Wasser in ihrem Munde. Dadurch aufmerksam geworden, eilen sie zum Strande und erblicken hier in der brandenden See das herrlichste Meerleuchten, das besonders prächtig ist, wenn man dann eine kleine Ruderfahrt unternimmt. Manchmal schwammen früher dann Helgoländer Knaben im Wasser neben den Booten und sammelten dafür am anderen Tage unter den Badegästen.

Eine andere Anziehung für die Badegäste, zu welcher stets Festländer herüberkamen, bildete die gewöhnlich Ende Juli abgehaltene Lummenjagd, die am ersten Tage den Fremden, später den Insulanern frei stand. Die Lummen sind Taucherenten, die im Januar von Norwegen kommen und an einer Felswand der Westseite Helgolands brüten. Erst Ende Juli wird die Jagd freigegeben. Bis dahin umschwirren die Lummen mit einem Geschrei, das der Helgoländer dem Ausruf »Cognac« vergleicht, in zahlloser Menge den Felsen. Waghalsige Helgoländer haben sich an der Felswand am Strick herabgelassen und Lummeneier oder gar kleine Lummen dem Neste entnommen. Ein Referendar, der auf Helgoland gewesen, brüstete sich damit, daß er es den Helgoländern nachgemacht: »Ich ließ mich am Felsen herab und was fand ich an der Felswand? – Lummeneier!« Ein Kollege, der seine Aufschneiderei merkte, entgegnete: »ich ließ mich auch in Helgoland an der Felswand herab und was fand ich dort? – Sooleier«. –

In deutscher Zeit war für die Badegäste im Sommer als Sehenswürdigkeit das Aquarium geöffnet, das jetzt noch geschlossen ist, da zu Anfang des Krieges die Tiere wieder ins Meer gelassen wurden, sowie das Nordseemuseum. Den Grundstock desselben bildet die interessante Vogelsammlung des Ornithologen Gätke, mehrere hundert Arten Vögel, zum Teil solcher, die sonst in Deutschland nicht vorkommen, aber auf ihrem Fluge Helgoland besucht haben. Alle, auch die seltenen Arten, die sog. Irrläufer sind auf Helgoland geschossen. Man sieht schwarze Störche, die, wie das Helgoländer Kind meint, in Amerika die Neger bringen usw. Außerdem findet man im Museum Steinbeile, Erinnerungen daran, daß zur Steinzeit Helgoland bewohnt war, sowie präparierte Fische, besonders Serien, woraus der Werdegang der einzelnen Fische genau zu ersehen ist. Interessant sind dort auch Seespinnen, die sich zur Sicherung vor ihren Feinden ganz mit den Köpfen einer Tubularia-Hohltierart bedeckt haben, so daß sie selbst kaum sichtbar sind. Ein präparierter acht Pfund schwerer Hummer wird gezeigt. Was würde der jetzt wohl kosten bei dem Mindestpreise – 30 Mk. pro Pfund? Auch eine elektrische Glühlampe befindet sich im Museum in Gestalt des Gehäuses eines Seeigels (Echinus), worin eine Glühbirne angebracht ist. Also rate ich jedem den Besuch des Nordsee-Museums.

Jährlich wurden von den Badegästen auf Helgoland im August oder September Segelregatten veranstaltet. Oft fuhren die Mittelboote um eine vor der Insel befindliche Klippe, der Schuster genannt, herum. Der Name stammt wohl daher, daß auf derselben lange Zeit ein Pfahl mit einem alten Stiefel gesteckt hatte, ebenso wie auf dem Oberland in der Nähe des Leuchtturms eine Bake »Bullbake« hieß, weil sie – nach alten Chroniken – auf dem Gemeindeland des früheren Helgoländer Landbullen errichtet war.

Die ersten Badegäste kommen im Mai nach der Insel; es sind die Heufieberkranken. Manche von ihnen sind so empfindlich gegen die Blüte der Gräser, daß mir einer – es war der Vorsteher des Heufieber-Bundes – sagte, als wir vor dem alten »Reimersschen Kaffeepavillon« vor der Landungsbrücke standen: »Nun kann ich doch nicht hineingehen, denn auf dem Tisch steht ein Bukett mit Gräsern; dann bekomme ich einen Anfall von Niesen und Schnupfen.«

Später erschienen an den Pfingstsonntagen die Fremden mit Extraschiffen, die gewöhnlich nach einigen Stunden Aufenthalt wieder abfahren müssen. Nach einer solchen Sonntagsfahrt bei hoher See, aus welcher wohl die meisten seekrank waren, sah ich am Falm eine Fremde stehen, der man die Seekrankheit noch anmerkte. Auf meine teilnehmende Frage, wie sie denn dazu gekommen wäre, bei solchem, stürmischen Wetter die Seereise zu machen, entgegnete sie: »Ja, ich soll mich entscheiden, in Amerika eine Stellung als Gouvernante anzunehmen; ich gehe aber nicht nach Amerika.«

Ueber die Gesichtsfarbe der ankommenden und abreisenden Badegäste hat Professor Kukuck in seiner Schrift der Nordseelootse pag. 209 eine Skala aufgestellt. Dieselbe beginnt – je nach dem Grade der Seekrankheit mit -2 = apfelgrün, dann mit -1 = quittengelb, 0 = farblos, 1 = etwas blaß, 2 = fast normal, 3 = normal, 4 = leicht gerötet, 5 = rot, 6 = brandrot, 7 = dunkelrot, 8 = mahagonibraun, 9 = tiefbraun, 10 = schwärzlich, 11 = fast schwarz, 12 = ebenholzfarben.

Dem Leser wünsche ich, daß er die Insel mit der Gesichtsfarbe zwischen fünf und acht wieder verlassen möge.

Eine besonders braune Körperfarbe sah ich bei den Fremden auftreten, die, wie mein Freund Meier aus Hamburg, die Vormittagsstunden fast ausschließlich im Sonnenbade auf der Düne zubrachten. Er erhielt daher den Namen »der Sonnenkönig von Helgoland«. Es wurde gewettet, daß eine Karte aus Hamburg, deren Adresse lautete: »An den Sonnenkönig von Helgoland, auszutragen zwischen zwölf und ein Uhr im Sonnenbade auf der Düne bei Helgoland« richtig eintreffen würde. Zur festgesetzten Zeit wurde Herrn Meier, der noch fast in Adams Kostüm war, vom Postboten im Sonnenbade diese Karte überreicht.

Vor Beginn der eigentlichen Saison im Mai – Juni wird auf der Insel alles zur Aufnahme der Badegäste instand gesetzt, die Häuser geweißt, die Bänke gestrichen. So war die an der Nordspitze des Oberlandes stehende Bank grün angestrichen worden und befriedigt verließ vor Sonnenuntergang der Maler den Ort seiner Tätigkeit, ohne dort ein Warnungsschild anzubringen. Mußte denn auch gerade jetzt ein Fremder mit weißen Beinkleidern – und noch dazu den einzigen in seinem Besitz – sich auf der Bank zur Betrachtung des Sonnenunterganges niederlassen! Als er aufstand, wurde ihm klar, daß von den Helgoländer Farben ihm nur noch das Rot fehlte. Er mußte sich ins Bett legen und verlangte von dem stellvertretenden Gouverneur und Polizeimeister Kapitän Campbell ein neues Beinkleid. Noch sehe ich das empörte Gesicht Campbells über eine solche Zumutung; ich glaube aber, er hat sich doch hierzu verstehen müssen.

Noch in englischer Zeit zog sich mittags ein Fremder in einem Strandkorb neben der Landungsbrücke aus und ging, mit der Badehose über dem Arm, ins Wasser, um zu baden. Der Polizist nötigte ihn bald zurückzugehen und sich anzuziehen. Er wurde, ohne daß mir Gelegenheit gegeben wurde, ihn auf seinen Geisteszustand zu untersuchen, zu einer Geldstrafe verurteilt und mußte mit dem nächsten Schiff abreisen.

Ein Fürst ließ sich auf dem Oberland vom Assistenten der biologischen Station den dort im Felsen aufgestellten Seismograph erklären. Dies ist ein Apparat, welcher bei einem auf der Erde vorkommenden Erdbeben die Erschütterungen der Erdoberfläche auf einer rotierenden Trommel in Kurven wiedergibt. Als die Vorführung des Seismographs zu Ende war, sagte der Fürst beim Weggehen: »So, und das wird hier nun alles elektrisch beschrieben!«

Manchmal benehmen sich die Badegäste unvernünftig, z. B. beim Aufenthalt und Baden auf der Düne. Schon das zu lange, über ¼ Stunde ausgedehnte Dünenbad, das Einreiben der Gesichtshaut mit Dünensand, um eine rote Gesichtsfarbe zu bekommen, ist schädlich. Einmal sah ich eine mir bekannte Fremde in unmittelbarer Nähe der Brandungswellen auf der Düne bis auf den Kopf in den Sand eingegraben, der jedenfalls feucht war. Als ich schalt und fragte, warum sie es nicht wenigstens oben in den Hügeln getan hätte, wo der Sand trocken sei, erhielt ich zur Antwort: »Ja, da backt er nicht.«

Neulinge, namentlich Passanten richten sich bei dem Aufenthalt auf der Insel nicht nach Wind und Wetter, wie es zur Kur gehört. Ein solcher betrat bei stürmischer See im feinen Sonntagsstaat ohne Mantel das Fährboot, um zur Düne zu fahren. Damals wurde noch gesegelt; er beschwerte sich laut im Boot beim Steuermann, daß sein Platz – derselbe lag unglücklicherweise an der Seite – feucht sei und wischte ihn trocken mit seinem Taschentuch. Als wir uns ein Stück von der Landungsbrücke entfernt hatten, ergoß sich seitwärts die erste Welle über den Unglücklichen und so fort. Seitdem hat er sich nicht mehr über die Feuchtigkeit seines Platzes beklagt. Daher suchen vorsichtige Fremde bei der Dünenfahrt gerne die Mitte des Fährbootes auf, eingedenk des Wortes: » medio tutissimus ibis«; – (»In der Mitte wirst Du am sichersten gehen.«) Manchmal konnte man allerdings beobachten, wenn ein an der Seite des Fährbootes sitzender Badegast bei der Dünenfahrt laut über Helgoland oder die Helgoländer schimpfte, daß dann der Steuermann mit Absicht gegen eine ankommende Welle das Boot etwas drehte, damit sich diese Welle über den Schimpfenden ergoß, er ihm damit einen feuchten, unerwünschten Denkzettel gab. Also lieber Leser, schimpfe lieber nicht im Fährboot laut über die Insulaner, namentlich nicht, wenn Du an der Seite sitzst. Für die Damen wird dieser Wellenkuß im Fährboot folgendermaßen aufgefaßt:

»In jeder Welle gibt es einen Wassermann;

Er schaut sich gar zu gern die hübschen Mädchen an.

Wenn nun im Boot die Welle ins Gesicht Dir dringt,

So denk »Du seist die Holde, die er kühn umschlingt!«

Auf die Frage eines Fremden, ob das an der Landungsbrücke liegende Boot zur Düne fährt, erhielt er vom Brückenwärter die Antwort: »Nein, das Boot frühstückt.«

Wenn auf der Dünenfahrt beim Passieren der mit T. G. (Telegraph) bezeichneten Boje ein Badegast den Steuermann frug, was T. G. bedeute, erhielt er oft zur Antwort: »Trinkgeld«.

An der Südspitze der Düne stand in der Nähe der Brandung ein Schuppen, an dessen Vorderwand die Schiffsplanke eines holländischen Schiffes befestigt war. Hierauf konnte man in bunter Schrift das trotzig klingende Wort lesen: » God med os, og wi med ham«. (Wenn Gott mit uns, auch wir mit ihm.)

Als ich bei meinem nächsten Dünenbesuch mir den Spruch genauer beschauen wollte, hatte inzwischen eine Sturmflut den Schuppen mit der Schiffsplanke fortgeschwemmt und den Wellen preisgegeben.

Die heitere Laune und Ausgelassenheit der Fremden zeigt sich besonders bei ihrem Verweilen auf der Düne, wo sie ledig aller Festlandssorgen sind. Der Tiermaler Paul Meyerheim zeichnete auf einer angetriebenen Schiffsplanke den »Mann mit dem Koks«, der durch den Berliner Gassenhauer: »Mutter, der Mann mit dem Koks ist da«, bekannt ist. Dieser sollte hier feierlichst auf der Düne begraben werden. Nachdem die Planke am Südende der Düne errichtet war und Badegäste Sentenzen auf Steinen zur bevorstehenden Leichenfeier geschrieben hatten, wurde diese abgehalten. Dazu stand – es war in der »Saure Gurkenzeit« – in einem Berliner Blatte folgende Notiz: »Heute trieb der »Mann mit dem Koks« an der Helgoländer Düne an und wurde dort feierlichst bestattet.« Ein Ausländer, der diese Notiz ernsthaft aufgefaßt hatte, fragte den Wirt im Dünenrestaurant, ob er ihm nicht den Begräbnisplatz für den »Mann mit dem Koks« auf der Düne zeigen könne?

Als ich mit einem Hamburger auf der Düne beim Hummerfrühstück saß, beklagte er sich über die Hellhörigkeit der Helgoländer Häuser: »Wenn jemand Nachts in der Mitte des Hauses nießt, sagt der darunter Liegende ›Prosit‹, und der über ihm Wohnende: ›Ich bin es ja gar nicht gewesen!‹ In den letzten Tagen«, fuhr er fort, »konnte ich nicht einschlafen, weil neben mir ein spät nach Hause kommender Badegast von seiner Ehefrau eine Gardinenpredigt zu hören bekam. Nachdem er sie auch gestern wieder ruhig über sich hatte ergehen lassen, höre ich, wie seine Frau wiederholt laut sagt: ›Artur, willst Du mir nicht gute Nacht sagen? So sage mir doch gute Nacht! Du könntest mir doch gute Nacht sagen!‹ Da«, sagte der Hamburger, »habe ich an die Wand geklopft und gerufen: ›Artur, sage Deiner Frau doch gute Nacht, daß ich hier ruhig schlafen kann!‹«

In der Neuzeit sind die Häuser meist aus Stein aufgeführt, und daher hat sich der Uebelstand der Hellhörigkeit wesentlich gebessert.

Mit uns saß eine Fremde im Fährboot, die einen Strohhut mit roten Mohnblumen und blauen Kornblumen trug. Da es anfing zu regnen, wollte sie den Schirm aufspannen, aber der Steuermann rief: »Schirm herunter!« Nun sah man allmählich von ihrem Hute blaue und rote Streifen auf ihr Gesicht herabtropfen, das schließlich in allen Farben erglänzte, namentlich, als sie noch mit einem Taschentuch nachhalf. Wie wir auf Helgoland ankamen, war ihr Strohhut ganz entfärbt und ihr Gesicht eine – Farbenpalette. Man soll ins Seebad nur mit echten Farben reisen! –

Nachmittags trinken die Fremden vielfach vor dem Kurhause Kaffee und lauschen der Strandmusik, oder sitzen in den Strandkörben dicht vor den brandenden Wellen und vorüberfliegenden Möwen.

Die Ariadne kam mit Passagieren bei starkem Sturm von Norderney. Schon sahen wir sie in den Hafen einlaufen und viele freuten sich auf die Lästerallee; plötzlich, weil die Landung unmöglich, dreht sie wieder um und fuhr nach Norderney zurück. Da wies der Schauspieler Max, ein gerngesehener Sommergast, darauf hin, wie passend im Sinne der Passagiere von der Musikkapelle die Melodie gespielt wurde: »Mög' der Himmel Dir vergeben, was Du an uns Armen tatst!«

Nachmittags segeln manche aufs Meer hinaus, teils um Fische, namentlich Makrelen zu fischen, – Stadtrat Seeger fing an einem Tage 1000 Makrelen – teils der reizvollen Segelfahrt wegen.

Bei einer solchen Segelfahrt erzählte ich einer Dame von der Vorliebe mancher Badegäste für die Insulaner: »Eine Komtesse verliebte sich in einen jungen Helgoländer, schenkte ihm ein Mittelboot und fuhr täglich mit ihm auf die See hinaus. Ihre Mutter, die jährlich mit ihr nach Helgoland kam, tat das Gleiche bei einem verheirateten Helgoländer. ›Wie hieß er doch?‹ unterbrach ich mich; mir ist der Name entfallen.« Plötzlich ertönte eine Stimme hinter uns, – es war der uns fahrende Schiffer, der zugehört, – »Herr Doktor, das bin ich ja; es ist doch das Boot, in dem Sie fahren.« Er war stolz auf seine Lebensgeschichte.

Der Abend versammelt die Badegäste entweder bei der Musik im Kurhaus, oder den beiden Restaurants »Stavenhagen« oder »Michels« am Marcusplatz. Hier sitzt man, wenn es besetzt ist, auf der Straße und mancher von der Treppe kommender Freund wird noch von der »Scylla« oder »Charybdis« zum Trinken einer »Welle«, dem Helgoländer Nationalgetränk, angelockt.

Man lebt auf Helgoland so frei von jedem Modeluxus, den schon die tägliche Dünenfahrt, Wind und Wetter verbieten; man atmet bei jeder Windrichtung reine Seeluft ein und erholt sich deshalb hier so schnell, daß es viele in jedem Jahr nach Helgoland hinlockt und die Insel eine große Anzahl Stammgäste hat, die sie sehr wertschätzen. So schrieb mir der bekannte Kapellmeister Sucher ins Album das Motiv aus dem Lohengrin:

»Es gibt ein Glück, das ohne Reu.

Auf Helgoland, am ehesten zu gewärtigen.«

2. 6. 1888.

Sucher.

Vor mir liegt eine Anzeige, daß eine Frau M. verw. Professor B. vor ihrem Tode bestimmt hat, daß ihre Asche bei Helgoland ins Meer verstreut werden möge und eine Dame, die mich um das nachfolgende Gedicht bat, erzählte mir, daß ihr verstorbener Mann dieselbe Bestimmung getroffen hätte.

Wellengrab.

»Wenn einst es geht zum Sterben,

Nach letzter schwerer Stund'

Möcht' ich für ew'ge Zeiten

Ruh'n auf dem Meeresgrund.

Dort kann ich, wenn auch niemand

Sich dann zu mir gesellt,

Belauschen aus der Tiefe

Das Treiben dieser Welt.

Ich fühl' mich nicht verlassen,

Denn über meinem Grab,

Da wogt und wallt und rauscht es

Im Meere auf und ab.

Wenn sich die Fischlein tummeln

Vergnügt in bunten Reih'n,

Blick' in die eigene Kindheit

Voll Sehnsucht ich hinein,

Wo selber ich noch spielte,

Voll Lust und Seligkeit.

Wie ist doch rasch entschwunden

Die schöne Kinderzeit!

Zieht über mir ein Schiffer

Mit Volldampf stolz voran,

Fest auf sein Glück vertrauend,

Hinaus zum Ozean,

Denk' ich der Zeit, wo selber,

Von Hoffnung stolz geschwellt,

Zum ersten Mal ich schaute

Die lachend schöne Welt.

Von Freunden rings umgeben,

Frei, fröhlich und geehrt.

Es hat doch in der Jugend

Das Leben vollen Wert.

Hieran ich denk', wenn friedlich

Das Wellenspiel erklingt,

Durchs ruhig klare Wasser

Zu mir die Sonne dringt.

Doch, wenn in ihrem Innern

Die See gar wild erregt,

Und heulend durch die Meere

Der wilde Sturmwind fegt,

Gebrochen mancher Schiffer,

Verlassen von dem Glück

Und auch von seinem Schiffe,

Zur Heimat kehrt zurück,

Dann denk' ich der Enttäuschung,

Die auf dem Erdenpfad

Gar viele hier im Leben

Oft schwer betroffen hat.

Wenn einst es geht zum Sterben,

Nach letzter schwerer Stund'

Möcht' ich für ew'ge Zeiten

Ruh'n auf dem Meeresgrund.

Dort deckt mit ihren Wellen

Die See mich kühlend zu.

Dort find' ich wahren Frieden

Und ew'ge Seelenruh'.