|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn auch fremde Völkerscharen

Auf dem »heil'gen« Lande waren,

Friesenbräuche doch, die alten.

Sind in Ehren stets gehalten.

Auf Helgoland sind bei jeder Trauung unter Einheimischen noch eigentümliche, zum Teil aus alter Zeit stammende Sitten, die jetzt stets beobachtet werden, im Gebrauch. Hierzu gehört hauptsächlich die Sitte des Brautbettragens. Acht Tage vor jeder Hochzeit sieht man einen Zug von Frauen durch die Straßen des Eilandes ziehen vom Hause der Braut zu dem des Bräutigams. Jede trägt auf dem Nacken ein Stück des Brautbetts das dann zurecht gemacht und aufgeputzt wird. Eine Lustbarkeit – unserem Polterabend vergleichbar – schließt die Feier. Ich sah einen solchen Zug auch bei Regenwetter durch die Straßen ziehen. Bei diesem Tragen der Bettstücke darf niemand sich umsehen; sonst würde – nach dem Aberglauben – großes Unglück eintreten.

Brautbettragen

Bei der Hochzeit, die stets hier ganz allgemein gefeiert wird, treiben die Freunde des jungen Ehemanns allerlei Allotria. In einem Falle stellten sie in einem Nebenzimmer des Raumes, worin die Hochzeitsnacht verbracht wurde, eine Anzahl Weckuhren auf, so eingestellt, daß sie während der Nacht jede halbe Stunde wecken mußten und die Tür des Zimmers war im eigenen Hause sorgfältig abgeschlossen.

Früher schenkte der Bräutigam seiner Braut eine silberne Brosche in Herzform, sogen. Hatje, deren Anhängsel aus Lootsenzeichen, Spielleuten, Fischen, Schiffen u. dergl. bestehen. Jetzt gibt es hiervon nur noch wenige Exemplare auf der Insel.

Sehr eigen klingen in der Helgoländer Mundart einige Sinnsprüche wie: »Dear lait en koks bi« – Da liegt eine Muschel dabei«, d. h. die Sache hat einen Haken. Ender die mes west, es die hele wek west«. – »Unter der Predigt West, ist die ganze Woche Westwind«. – De Klock es for die Dummen, en die Kloken wet Herrn Tid«. – »Die Uhr ist für die Dummen, und die Klugen wissen ihre Zeit«. – »Ostenwin, rain en ol wifens kiwen, halt ni weer ap«. – Ostwind, Regen und alter Weiber Keifen, hört nicht wieder auf«. – Wenn einer zu viel redet, sagt der Helgoländer: »Der ist nicht leer zu kriegen«. Ein gebräuchliches Abschiedswort ist: »Komm wer!« – Komm wieder – so gebräuchlich, daß, wie Oetker schreibt, ein Helgoländer imstande wäre, jemanden aus dem Hause zu werfen und doch aus Gewohnheit hinzuzufügen: »Komm wer!«

Ein tüchtiger Trinker hieß in Helgoland »en jipp gungen Skepp« – d. i. »ein tiefgehendes Schiff« – welches eine Ladung einnimmt, die für einen gewöhnlichen Landbewohner staunenerregend ist. Das gewöhnliche Abendgetränk der Helgoländer ist oft, oder war wenigstens, eine Zusammensetzung aus Rum, warmen Bier und Zucker, welches Gemisch »'n Het-en-söten«, »ein Heiß und süßer« genannt wurde. Einer, sagt Oetker, soll ihn noch im Tode auf der Zunge gehabt haben und fährt fort: »Ich kann mir's denken, daß auch jemand mit dem Rufe verblichen ist: »'n Het-en-söten«.

Ein sehr beliebtes Gericht ist der Mehlbeutel, »Mehlpos« genannt, ein in Wasser gar gekochtes Mehlgericht, das mit geschmolzener Butter oder Syrup gegessen wird. Wie sehr man diese Speise schätzte, geht daraus hervor, daß ein alter Lootse keinen größeren Wunsch hatte, als, daß der Leuchtturm ein Mehlpos und die Sapskuhlen (s. o.) voll geschmolzener Butter und Syrup dazu sein möchten. In älterer Zeit gab es – nach Bötticher – noch andere Lieblingsgerichte. »Wenn sie sich delektieren wollen, sagt er, füllen sie die Kabljaumagen mit Grütze und die Schellfischköpfe mit Mehl, kochen es miteinander und gießen Syrup darüber.«

Es gibt auf Helgoland eigentümlich klingende Vornamen. Mir bekannt sind unter den männlichen z. B. Rummel, unter den weiblichen Maike, Mamke, Perke, Tütje, Antje. Oetker nennt hierzu noch unter den männlichen Bad, Nan, unter den weiblichen Dulke, Bogge, Pontje, Amke usw. Als einst – im J. 1837 der Vater und die Mutter sich nicht einigen konnten über den Vornamen eines Kindes, traten die Ratsleute ins Mittel und das Gericht ordnete an, es »Wilhelm« zu taufen; der Vater appellierte und der Gouverneur befahl, ihn »Friedrich« zu nennen, was auch geschah.

Die Macht des Gouverneurs –; als direkter Vertreter der Königin von England – war unbeschränkt.

Als eine Frau, deren Mann seit Jahren im Ausland weilte, ein Kind gebar, und die Frau sich weigerte den Vater zu nennen, dekretierte das Obergericht, d. h. der Gouverneur: »Rixen«, so hieß der Polizist, »führen Sie die Frau ins Gefängnis und sie bleibt dort solange, bis sie den wirklichen Namen nennt.« Es geschah und hatte bald, als sie in einigen Tagen mürbe geworden war, den gewünschten Erfolg.

Ein dem Alkoholgenuß nicht abholder englischer Gouverneur verlangte, daß die von ihm vorgesetzten Spirituosen immer ausgetrunken wurden. Ein abstinenter Helgoländer setzte bei einer Audienz vorsichtig seinen hohen Hut umgekehrt neben sich und goß jedesmal, wenn der Gouverneur sich umsah, schnell den Wein in den Hut hinein. Beim Weggehen hat er es vergessen, und setzt sich den Hut auf den Kopf. Tableau!

Schon unter englischer Zeit wünschten manche Helgoländer, daß die Insel deutsch werden möchte. So sprach ein Ratsmann Siemens den Wunsch aus: »Wenn je die Insel deutsch würde, möchten auf seinem Grabe drei deutsche Flaggen wehen«. Ein Wunsch, der ihm auch am 10. 8. 1890 erfüllt worden ist.

Allerdings sagte mir der pfiffige Oelrichs, unter dem Namen »Locken Oelrichs« bekannt, als ich ihn am Falm fragte, »was er dazu sage, daß wir deutsch geworden«, indem er auf die Kanonen an der Südspitze hinwies: Doktor, ich will Ihnen was sagen: »Wir sind in Buddel (in der Flasche), der Kork is druf und – gelackt is ooch schon.«

Wenn der Helgoländer auch wortkarg ist, so ist er doch oft sehr schlagfertig in seinen Antworten, die sich übrigens immer nach den Verhältnissen auf seiner Insel richten. Das zeigt sich schon bei den Antworten der Kinder in der Schule. So antwortete ein Kind auf die Frage des Lehrers, wo Christus geboren wäre, – vorgelesen war »in der Krippe« – »auf der Klippe« und ein anderes Kind sagte auf die Frage, wo die Königin von England geboren sei, »in der Sapskuhle«. Sie beide dachten an die oben erwähnte Auffassung, daß die Kinder unter dem erratischen Block in der Sapskuhle zur Welt kämen. Ein Kind wiederholte die Gesangverse: »Wenn mich in dunkler Höhle der Hunger plagt«, folgendermaßen: »Wenn mich in dunkler Höhle der – Hummer plagt.«

Zur Bildung einer Loge waren mehrere Guttempler nach Helgoland gekommen. Ein 12jähriger Knabe wird gefragt; wo die Pharisäer Christus zuletzt gefunden hätten. Statt – im Tempel – sagt er: »Bei den Guttemplern«.

Eine Mutter liest ihrem sechsjährigen Knaben vor: »Der gute Hirte führt die Schafe auf rechter Bahn« und frägt: »Willi, wie verstehst Du das?« »Nun, Mama, wie ich es früher mal auf dem Festlande gesehen; er bringt die Schafe an die Bahn und paßt auf, daß sie in den rechten Viehwagen hineinkommen.« In früherer Zeit – bis 1860 – mußte jedes Schulkind für den Lehrer zur Heizung ein Stück Torf mit zur Schule bringen, so, daß, da zirka 100 Kinder in der Klasse waren, eine Anzahl Torfstücke übrig blieben; allerdings wurde der Lehrer hierbei oft, wie mir erzählt wurde, von den Kindern – bemogelt.

In dänischer Zeit – bis 1807 – hatte wegen Unregelmäßigkeit im Schulbeginn der König befohlen, daß im Winter um 8, im Sommer um 7 und dann um 1 Uhr die Wachtglocke anschlagen solle, um den Schulanfang damit zu regeln.

Als zum Festungsbau das erste Pferd durch den an der Südspitze am Felsen angelegten Tunnel auf dem Oberland ankam und dort von den Helgoländern angestaunt wurde, erschrak eine junge Helgoländerin sehr und gab als Grund ihres Erschreckens an: »Konnt' ich denn wissen, daß ein Pferd auch wiehert?«

Oetker berichtet, »daß zur Schmuggelzeit 1809–1812 ein Engländer zu Pferde aufs Oberland ritt, worüber eine alte Frau, die ein solches Tier – und Menschenungetüm noch niemals gesehen hatte, dermaßen erschrak, daß sie ohnmächtig zu Boden fiel.«

Auf die Frage, wie es ihm in Berlin gefallen, sagte ein Helgoländer, der dort einen Stammgast in der Grünstraße besucht hatte: »Es war da ja ganz nett, aber, wenn ich morgens aufwachte, konnte ich nicht einmal sehen, wo der Wind herkam.«

Als nach der deutschen Besitzergreifung eine Anzahl Helgoländer Schiffer in Berlin von einer Sehenswürdigkeit zur anderen in Hofwagen geführt und schließlich photographiert wurden, rief ein Helgoländer, wie der Photograph das »Bitte, recht freundlich!« zu ihnen sagte »Dat hol ick nich mehr ut«. – »Das halte ich nicht mehr aus« – was der Kaiser acht Tage später beim Photographen wiederholte.

Oft ist es schwer, den Gedankengang der im Schmerz tief empfindenden Helgoländer zu ergründen. So sagte mir eine alte Helgoländerin, als ihr Mann, mit dem sie in glücklichster Ehe lebte, gestorben war, tiefbewegt und ergriffen: »Es ist nur gut, Herr Doktor, daß mein Mann vor mir gestorben ist, denn, wenn ich vor ihm gestorben wäre, das hätte er sicher nicht überlebt.« Dieselbe pries in der Badezeit einem Fremden ein Zimmer mit den Worten an: »Das schönste Bett in meinem Hause ist noch frei – vor acht Tagen ist mein Mann darin gestorben.«

Im rechten Augenblick weiß der sonst wortkarge Helgoländer, in Wahrung seiner Rechte, auch die richtigen zum Ziele führenden Worte zu finden.

In deutscher Zeit fuhren Vertreter der Helgoländer Gemeindeverordneten zum Finanzminister Miquel nach Berlin, um von ihm die Erlaubnis zur Aufnahme einer Anleihe für den Bau eines neuen Kurhauses und Badehauses zu erwirken. Der Minister zeigte sich wenig entgegenkommend und erst, als Hilmer Lührs ihm entgegnete: »Ja, Herr Minister, wenn Sie gar nichts für uns tun wollen, können wir im Sommer die Bude ja man zumachen«, wurde Se. Exzellenz freundlich und die Helgoländer erreichten ihren Zweck.

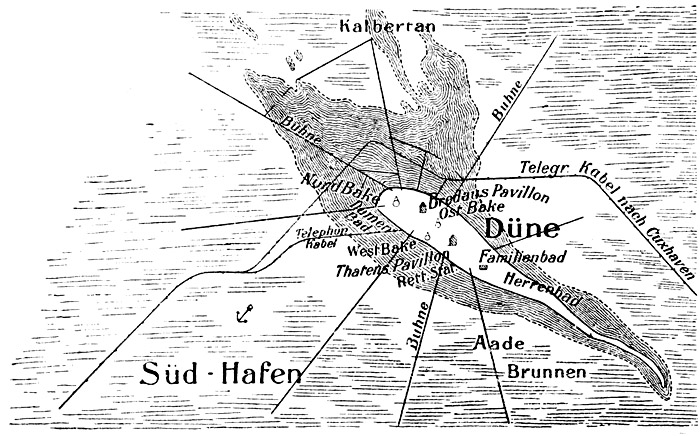

Ende 1894 hatte die Düne schwer durch Sturmfluten gelitten. Darauf fuhren, obwohl schon eine Dünenbesichtigung durch die Minister erfolgt war, Gemeindevertreter nach Berlin und baten um eine Audienz beim Kaiser, die ihnen am 7. Jan. 1895 im Palais in Potsdam gewährt wurde. Der Kaiser versprach ihnen, alles zur Rettung und Erhaltung der Düne veranlassen zu wollen. Hierauf wurden die umfangreichen Bühnenbauten an der Düne ausgeführt. Als die Gemeindevertreter dann wieder bei einem Minister waren, und derselbe ihnen den Vorwurf machte, daß sie in ihrer Angelegenheit sich direkt an den Kaiser gewandt hätten, sagte ein Gemeindevertreter ihm sehr richtig: »Ja, wir glaubten, daß wir dadurch schneller und eher zum Ziele kämen und für Helgoland das Beste erreichen würden«, – was auch der Fall gewesen ist.

Bei dem Vogelausstopfer A. sah ich einen Doppelvogel, den unteren Teil einer Krähe, worauf ein Habichtskopf gesetzt war. Auf meine Frage, was dies bedeute, erwiderte er verschmitzt lächelnd: »Dafür zahlt mir mancher Fremde, der ihn für einen seltenen Vogel hält, 20 Mk.«

Als im Hospital eine Sektion vorgekommen war, schickte ein Helgoländer, der im Hospital aufpaßte, an die Landschaft folgende Rechnung: »Für Reinmachen bei einer Sektion – 3 Mk. Für den dabei ausgestandenen Ekel – extra drei Mark.« Also »extra dry« – meinte bei dieser Erzählung ein witziger Badegast.

In seinem Berufe ist der Helgoländer gewissenhaft. Jeden Morgen ließ sich der Assessor, Vertreter des Landrats auf der Insel vom Nachtwächter Koopmann Bericht erstatten, ob in der vergangenen Nacht auch die Polizeistunde in den verschiedenen Restaurationen innegehalten sei. »Sonst«, fuhr er einst fort, »werde ich die Schuldigen strenge bestrafen«. Koopmann begann: »Ja, Herr Assessor, als ich heute morgen um ½2 Uhr unten bei Stavenhagen am Marcusplatz vorbeikam, war dort alles dunkel und auch gegenüber bei Michels. Als ich dann aber im Oberland in der Kirchenstraße bei Jansen eintrat, da« – und nun stockt er – »Nun weiter, Koopmann!« – »Da saßen – noch Sie, Herr Assessor«, worauf letzterer sich lachend mit einer Ordnungsstrafe belegte.

Manchmal sind allerdings die Helgoländer in der Beantwortung der ihnen vom Staate aufgegebenen Fragen zu gewissenhaft. Sagte mir da mein Barbier: »Doktor, die Ausfüllung der Rubriken auf der ersten Zählkarte ist mir doch zu schwer gefallen.« Auf meine Frage: »welche am meisten«, antwortete er: »die Rubrik, Geburtstag« und wie ich fragte »wieso? die ist doch einfach«, meinte er. »Ja, ich bin nun 50 Jahre alt und weiß zufällig, daß im vorigen Jahre mein Geburtstag auf den Freitag gefallen ist. Nun aber das zurückzurechnen auf die 50 Jahre und denn mit all die Schaltjahre, ist doch zu schwer.« Er glaubte, der Staat wollte wissen, ob er auf einem Montag oder Freitag das Licht der Welt erblickt hatte. Allerdings konnte ihn die Frage Geburts tag dazu verleiten; eigentlich mußte es heißen Geburts datum. Er hatte mir früher schon Grund zum Lachen gegeben. Bei der Hochzeitsfeier vom Grafen Berg am Falm ertönten plötzlich abends unter den Fenstern die Klänge eines Ständchens. Graf Berg ersuchte die Musiker zu einem Glase Wein heraufzukommen. Ich sehe meinen Barbier die Treppe heraufkommen, frage ihn, ob er denn auch musikalisch sei, was ich nicht gewußt? »Jawohl, jawohl,« sagte er und auf die Frage, welches Instrument er denn gespielt hätte, »ich, ich – habe die Lampe gehalten.«

In der Jugend machen viele Helgoländer ihr Lootsenexamen, worauf sie eine Münze, das Lootsenzeichen mit den Initialen des Landesfürsten und ihrer Nummer erhalten. In der Schiffersprache heißt es:

»Wer en goder Loots will sien.

De paß wol up sin Loot un Lien.«

Früher fand die Prüfung vor vier Examinatoren in Gegenwart zweier Ratsherren statt. Die Fragen beziehen sich auf die Richtungen der Küsten, Klippen, Sandbänke, Tiefe und Grund an den verschiedenen Stellen der Nordsee usw. Zeigt der junge Mann einige Furcht, so bieten ihm die Prüfer ein Glas Wein an oder ein Glas Rum, wenn er dies statt des Weins zieht. Von der Wirksamkeit des Rums werden Wunderdinge erzählt. »Einer war schon halb durchgefallen, da trank er zwei Glas Rum und blieb keine Frage mehr schuldig«, schreibt Oetker.

Letzterer erzählt höchst anziehend von einem Klaus Reimers, Oetker, Seite 438/447. der zur Zeit der Kontinentalsperre ein kühner und entschlossener Bursch war, der im Dienste Englands die verwegensten und abenteuerlichsten Fahrten zur See unternommen und sicher jetzt noch Nachkommen auf der Insel hat, denn seine Frau hatte ihm neunzehn Kinder geboren.

Lassen wir Oetker erzählen: »Am 8. September 1807 geriet das Bombenschiff Explosion auf die Seehundsklippen und erhielt einen starken Leck. Reimers half es abbringen; allein das angestrengteste Pumpen vermochte das Wasser nicht dauernd zu bewältigen. Das Schiff geriet während eines heftigen Sturmes in sinkenden Zustand. Da schlug Reimers vor, das Ankertau zu kappen und das Schiff mitten in der Nacht auf die Ostseite der Düne segeln und stranden zu lassen. Hierdurch wurde die Mannschaft und ein großer Teil des Kriegsmaterials gerettet. Die Franzosen setzten auf seinen Kopf einen hohen Preis, der aber niemals verdient worden ist. Bei einer Fahrt nach Neuwerk verliebte er sich in die Tochter des dortigen Hamburger Vogts und Leuchtturmwärters Katharina, die bald seine Vertraute und treue Signalmacherin wurde. Durch verabredete Zeichen teilte sie dem auf dem Meere herankommenden Reimers mit, ob die Feinde in der Nähe waren oder nicht. So unternahm er bei Sturm und Unwetter viele Fahrten, die so toll waren, daß ihm ein Segelmacher die jeden Augenblick zerrissenen Segel nicht mehr ersetzen wollte. Zuletzt, auf einer verwegenen Fahrt, holte er sich aus dem Leuchtturm seine Braut und kam, von den Franzosen verfolgt wohlbehalten mit seinem Schiffe in Helgoland an, wo er Katharina heiratete und lange mit ihr glücklich lebte. Er erhielt von England eine goldene Ehren- und Verdienstmedaille, die leider aufs Festland verkauft worden ist.«

So mutig, kühn und verwegen sich die Helgoländer auf ihren Fahrten zur See, z. B. bei der Bergung gestrandeter Schiffe zeigen, so stolz sind sie auch den Badegästen gegenüber. Schon unter Nero setzten sich – nach Oetker Oetker, Seite 126. – die friesischen Abgesandten im Theater des Pompejus auf den Platz der Vornehmsten, weil ihr Volk, »von keinen Sterblichen in Waffen und Treuen übertroffen werde«. Hallier sagt in seinen Nordseestudien von den Helgoländern: »Auf der See sind sie ausnehmend tüchtig, gewandt und mutig; ich habe selbst Beispiele erlebt, daß sie in Kraft und Gewandtheit erfahrene englische Seeleute übertrafen.« Hallier, Nordseestudien, Seite 286.

Theodor von Kobbe schreibt in seinen Briefen über Helgoland 1840: »In jedem Helgoländer ist ein fester Charakter eingegraben; ein tiefer Ernst liegt auf Aller Gesicht. Der Helgoländer ist schlau und nicht ohne diplomatische Wendungen; die vielen jungen fremden Badegäste, welche die Insel im Sommer besuchen, entwickeln natürlich viel Naseweisheit, welche sie selten ungestraft und ohne die trefflichsten Repliken zu erhalten, gegen die Insulaner manifestieren. Ein alter Jurist fing eine Konversation mit einem alten Helgoländer an, welchem er die bekannte Geschichte des Demosthenes mit dem Esel und dem Schatten vortrug und dann den Insulaner fragte, ob dem Eseltreiber oder dem Mieter des Grauohres dessen Schatten gehöre?« Pfiffig sah der Helgoländer ihn an und antwortete: »Kann nicht darüber urteilen, wir haben keine Esel auf Helgoland.« Theodor von Kobbe. Briefe über Helgoland. 1890. Seite 10 u. Seite 50. Von seinem Schiffer verlangte ein Graf, er solle bei Segelfahrten auf dem Mittelboot an dem Maste seine Privatflagge mit einem Drachen hissen und wehen lassen: »Dann fahre ich nicht mit Ihnen, Herr Graf,« erhielt er zur Antwort. Dabei sind die Schiffer gutmütig und oft weichherzig. Adolf von Stahr berichtet, daß einst bei sehr stürmischer See, als alle von einem gestrandeten Schiffe gerettet waren und ein zurückgebliebener Hund jämmerlich heulte, die Ruderer zurückkehrten, ihr Leben wagten und auch noch den Hund retteten.« Adolph von Stahr. F. H. Heikens. Memorabilien, Seite 4.

Dem Badegast, der in einem Logierhaus nicht das Zimmer Nr. 13 nehmen wollte, gab der Helgoländer zur Antwort: »Ich eß' lieber mit dreizehn Braten, als mit vier Hering und Kartoffeln.«

Ein Helgoländer, den ich fragte, ob er mir nicht Kacheln mit biblischen Bildern verschaffen könne, bejahte es, und, als ich fragte, welches Motiv seine Kachel darstellte, sagte er: »den Trompeter von Säkkingen.« – Es waren die »Posaunen von Jerichow«.

Als hier Scharlachfälle vorkamen, hatte mein Vertreter Posten vor die Haustür gestellt, die aber aufpassen sollten, daß niemand zum Kranken ging. Als der Doktor abends zu seinem Patienten ging, wollte der Posten – es war ein anderer – ihn absolut nicht zu seinem Kranken lassen.

Ein Helgoländer strich einen gefangenen Sperling bunt an und ließ ihn dann wieder fliegen. Später wird er geschossen, an die Biologische Station abgegeben und dort erst wieder als Sperling erkannt.

Die auf der Klippe grasenden Schafe werden am 18. Oktober zu ihren Besitzern geführt; dann kommt der Bock zu ihnen. Der Molkereibesitzer Siemens bittet den landrätlichen Hilfsbeamten Graf B., sie noch länger auf der Klippe zu lassen, was ihm gewährt wird. Darauf beschweren sich andere Helgoländer bei dem Vertreter des Landrats: »Wenn mein Schaf kein Lamm bekommt, sind Sie daran Schuld«, gehen weiter nach Schleswig und drohen, sich an den Kaiser zu wenden, der einem Schiffer gesagt hätte: »Wenn Sie etwas haben, kommen Sie nach Berlin.« Schließlich einigt man sich, daß die Schafe noch vier Tage länger – anstatt bis zum 18., bis zum 22. Oktober – auf der Klippe bleiben dürfen.

Gerne führt der Helgoländer den Fremden aufs Glatteis. So legte ein Schiffer dem Badegast die Frage vor »Warum die schwarzen Schafe auf Helgoland weniger fressen, als die weißen?« Als keine Antwort erfolgte, sagte er »Weil es auf Helgoland mehr weiße als schwarze Schafe gibt.«

Daß der Helgoländer manchmal, wenn er sich aus einer für ihn peinlichen Lage befreien will, auf schnurrige Ideen verfällt, beweist folgender Fall. Vor langen Jahren heiratete ein älterer Helgoländer in Geestemünde seine Haushälterin, eine junge Insulanerin. Da er auf der Insel viele Verwandte besaß, so fürchtete er bei der Rückkehr den Empfang an der Landungsbrücke durch die Helgoländer Lästerallee. Er verfällt auf den Gedanken, von einem aus Amerika angekommenen Auswandererschiff einen Neger zu engagieren, den er auffallend ausstaffiert und nach Helgoland mitnimmt. Er war der erste Neger, den die Helgoländer sahen. Daher richteten sich bei seiner Ankunft auch alle Blicke auf den Neger und er konnte mit seiner jungen Frau unbehelligt nach Hause gehen. Mit dem nächsten Schiff schickte er den Neger zurück. So bewahrheitete sich das Wort: »Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan; der Mohr kann gehn.«

Eine Antwort auf neugierige Fragen der Fremden weiß der Helgoländer immer zu geben. Fragt da ein Badegast: »Wie ist der Gesundheitszustand auf der Insel?« – »Sehr gut, schwere Krankheiten kommen hier gar nicht vor.« – – – »Woran sterben denn die Menschen hier?« fragte der Fremde weiter. – »Nun, eben an leichten Krankheiten.«

Dieser absurd klingenden Antwort liegt ein gewisser wahrer Sinn zugrunde, nämlich die Tatsache, daß die meisten zum Tode führenden Krankheiten nicht langwierige und schmerzhafte, sondern Alterskrankheiten, wie Gehirn-, Herzschlag, Altersschwäche sind. In den Jahren 1884 bis 1889, während ich einziger Arzt auf Helgoland war, kam dort kein Fall von Scharlach, Masern oder Diphtheritis vor – unter zirka 2200 Einwohnern und im Jahre 1888 betrug das Durchschnittsalter der Gestorbenen = 66½ Jahr gegen die Hälfte auf dem Festlande.

Der Helgoländer versteht es, auch im Verkehr mit den Fremden, sich den Verhältnissen anzupassen und seinen Vorteil wahrzunehmen. Ein reicher, an der Alster in Hamburg wohnender Fremder hatte seinen Schiffer eingeladen, ihn dort zu besuchen. Eines Nachmittags fragte dieser in der Villa nach seinem Stammgast. Von dem Diener, der ihn geringschätzig anschaut, erhält er zur Antwort: »Der Herr ist bei Tisch und für Sie nicht zu sprechen«, worauf der Helgoländer entgegnet: »Das wollen wir noch mal sehen.« Laut ertönt durch die Villa der Pfiff, womit der Helgoländer morgens immer auf der Insel den Hamburger zum Segeln geweckt hatte. Dieser, den bekannten Pfiff vernehmend, eilt herbei, seinen Schiffer zu begrüßen und läßt ihn zum Erstaunen des Dieners an der Tafel Platz nehmen. Das Erstaunen des Dieners wird noch größer, als er ihn nachher in der Equipage seines Herrn nach seinem Hotel in Hamburg zurückfahren muß, und dafür von ihm einen Taler erhält, den ihm der Hamburger hierfür vorher gegeben hatte.

Im Jahre 1885 schenkte der Bremer Reeder Rickmers, – ein geborener Helgoländer – der Insel einen neuen Kirchturm, wozu der Hamburger Generalkonsul Matthies, der am 25. Juli 1895 das Fest seiner fünfzigjährigen Wiederkehr als Badegast feierte, eine neue Uhr und Glocke spendete.

Die Großherzogin von Sachsen-Weimar stiftete 1892 – anläßlich der Cholera in Hamburg – einen Sterilisations-Apparat und 1898 verehrte der in London lebende Gustav Mellin – auch ein geborener Helgoländer – eine Dampffeuerspritze. Große Summen bewilligte der Kaiser im Jahre 1910/1911 für den Bau einer Krankenbaracke, eines Krankenhauses und für den Kindergarten.

Besonders zuvorkommend wurde ein Helgoländer Schiffer von einem Hamburger in seiner Villa an der Elbchaussee ausgenommen, als er bei Kriegsausbrauch die Insel verlassen mußte. Der Fremde hatte seinem Diener aufgetragen, den Helgoländern genau so aufzuwarten, wie ihm und seiner Frau. Als nach einiger Zeit der Bürgermeister Helgolands sich erkundigte, ob er mit seiner Unterkunft zufrieden sei, antwortete ihm der Helgoländer: »Nein, durchaus nicht. – Hier steht beim Mittagessen immer so'n langer Kerl hinter meinem Stuhl und kuckt mir zu, wie ich esse und nimmt mir dann die Teller weg. Das geniert mich. Wenn es hier auch reichlich gibt, zu Hause war's gemütlicher. Hier vergeht mir der Appetit.« –

Die Helgoländer sind stets ehrlich, ohne Unterschied. Oetker sagt hierüber: »Außerordentlich selten werden sich Badefremde über Diebstahl seitens der Helgoländer zu beklagen haben; mir ist kein zuverlässiges Beispiel bekannt.« So ist es noch heute. Daher sind sämtliche Häuser auf der Insel auch des Nachts unverschlossen. In englischer Zeit wurde ein auf Helgoland lebender Berliner wegen eines Vergehens bestraft. Er mußte im Sommer den Seetang vom Strande wegkarren, wobei er einen Drillichanzug trug. Auf demselben standen gedruckt die Buchstaben P. P. – pour Prisonnier. – Auf die neugierige Frage eines Badegastes, was die Buchstaben P. P. bedeuteten, erhielt er die Antwort – » pour Plaisir«.

Gegenseitig necken sich die Helgoländer gerne, wie sie sich auch besondere Spitznamen geben. So wurde der auf der Brücke beim Einstigen ins Fährboot angestellte: Peter Friedrichs nur »Preuß«; ein anderer Michels »der Bartmichels« genannt. Ein gerne Fremdwörter gebrauchender Helgoländer erzählte beim Skatspiel: »Die Sache nahm crescendo zu«, worauf ihm entgegnet wurde: »Nahm sie nicht rititititardando wieder ab?« Mir erwiderte er, als ich ihm Mehlspeisen verordnet hatte: »Also Cerealien, nicht wahr, Herr Doktor?«

Die Sehschärfe der Helgoländer Schiffer übertrifft weit diejenige der Festländer. Nach Untersuchungen von Professor Cohn hatten 30 % derselben die doppelte und dreifache Sehschärfe. Der Einzige bei seinen Untersuchungen mit halber Sehschärfe war der – Gemeindeschreiber. Der frühere Semaphorenwächter Lorenzen erzählte mir, daß er sich vom Gouverneur Maxse das damals Helgoland gehörige Dampfschiff ausbat, um ein in Not befindliches Schiff zu retten. Allerdings sah er im Fernrohr nur die Notflagge am Horizont; das Schiff selbst befand sich unter demselben. Da bei zunehmender Flut die Flagge im Gesichtsfeld höher stieg, so wurde ihm die Vermutung zur Gewißheit. Er fuhr hinaus und fand ein Schiff mit wertvollster Ladung in höchster Gefahr, das er dann nach Helgoland in Sicherheit brachte. Dasselbe befand sich, wie er mir versicherte, in 36 Seemeilen von Helgoland entfernt. Von der Versicherung erhielt er hierfür ein wertvolles Fernrohr als Geschenk, das sich jetzt im Besitz seines Sohnes befindet.

Bei solchen Unfällen der Schiffe und Strandungen auf den Helgoland vorgelagerten Klippen ist auf der Insel, wenigstens unter den Schiffern, alles in Bewegung. Während der Helgoländer gewöhnlich langsam geht, rennt er dann, auch nachts, wenn Notsignale ertönen, Racketen in der Ferne sichtbar sind und der Ruf: »Skepp uhn Strunn« – Schiff auf dem Strand, durch den Ort hallt, eiligst die Treppe hinunter zur Landungsbrücke, um dort unter den Ersten zu sein, die dann zur Rettung der Schiffbrüchigen und Bergung der Ladung hinausfahren. Eine Mär erzählt, daß Petrus sich einst vergebliche Mühe gab, Helgoländer, die aus Versehen in den Himmel gekommen waren, wieder herauszubringen. Ein Badegast erklärte sich hierzu bereit, stellte sich vor die Himmelstür und rief laut hinein: »Skepp uhn Strunn«. Sofort liefen die Helgoländer hinaus und Petrus schloß hinter ihnen die Himmelstüre zu. –

Der Helgoländer gibt manchen Sprüchen und Bemerkungen eine witzige Auslegung. Auf dem Mosaikbild über dem Aquarium steht die Inschrift:

Alles ist aus dem Wasser entsprungen,

Alles wird durch das Wasser erhalten;

Ozean, gönn' uns Dein ewiges Walten!

Goethes Faust. 2. Teil.

Zu der ersten Zeile: »Alles ist aus dem Wasser entsprungen«, sagte ein Witzbold: »Drum gibt es jetzt auch so wenig Fische in der Nordsee«.

Die alten Helgoländer wissen, nach der Wiedergabe des liebenswürdigen Badeinspektors Paul Haas, noch folgende lustige Geschichte von einem Schiffer Krüß zu erzählen, der mit seinem Segelschiff in Cuxhafen bei widrigem Winde saß. Vergebens telegraphiert ihm Gouverneur Maxse, er soll ihm die Post bringen, aber bei NW-Wind konnte er es ja nicht. Endlich ist der Wind günstig; er segelt fort und kommt auch mit Lebensmitteln, vor allem Butter, vor Helgoland an. Hier merkt er, daß er die Hauptsache, die Post vergessen hatte. Kurz entschlossen kehrt er wieder um und holt nun erst von Cuxhafen die Post, die er dann nach der zweiten Rückkehr dem Gouverneur einhändigte. Aber einer hatte von Semaphoren-Station sein Schiff gesehen. Diesem mußte er Schweigegelder geben, damit nicht seine Vergeßlichkeit auf der Insel allzu bekannt und er damit geneckt würde.

Respekt vor den Titeln der Badegäste hat der Helgoländer nur in seltenen Fällen. In einem Logierhaus, jetzt Stadt Dresden, war ein Prinz abgestiegen und wollte früh geweckt werden. Das Mädchen kommt morgens ohne anzuklopfen in sein Zimmer, faßt ihn an, rüttelt ihn und ruft: »Prinz, Du mußt aufstehen, De Klock is acht.« –

Nach den Angaben der von mir zitierten Geschichtsschreiber Helgolands und meiner eigenen Beobachtung läßt sich die Charakteristik der Helgoländer mit folgenden Worten wiedergeben:

»Frei gibt der Friese sich auf heimatlicher Scholle.

Gewandt er segelt mit Schaluppe, Boot und Jolle.

Kühn ist und mutig er im Kampf mit Nordseewogen.

Nach seiner Heimat fühlt er stets sich hingezogen.

Gutmütig ist er auch, sein Blick stets klar und weit.

So lebt er nach »Rüm hart kloar kimming«

Ein Friesenspruch, der bedeutet: »Weites Herz, d. h. Herz für alle Menschen und klarer Blick«. allezeit.«