|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

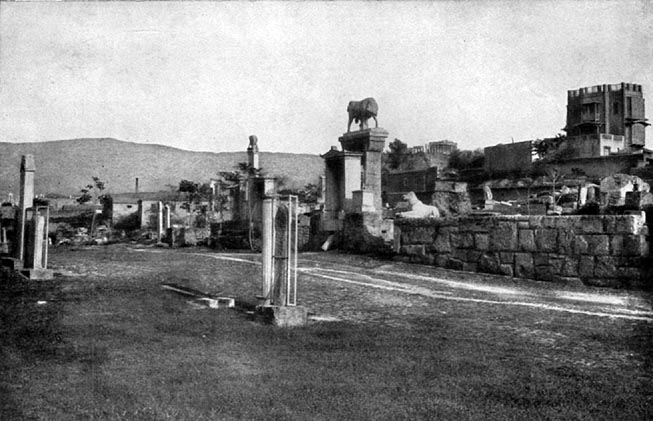

Der Niketempel und die Propyläen vor ihrem im Jahre 1910 begonnenen Wiederaufbau

Im Angesicht der attischen Berge bin ich erwacht. Dieses noch blauere Wasser ist der Saronische Golf mit Kap Sunion und den Inseln Aegina und Salamis; wir dampfen schon dem Piraeus entgegen. Unsere Augen suchen und finden die Akropolis. Jetzt werde ich niemals mehr das Schicksal neidisch nennen.

Was ist das für ein längliches, schroffes, völlig nacktes Inselchen, das sich ganz nahe zu unserer Linken wie eine Schranke vorlegt und auf seinem vordersten, nach Athen gewandten Ende den Leuchtturm trägt? Eine innere Stimme nennt mir augenblicklich den Namen, aber mein Mund wagt ihn nicht auszusprechen, so überwältigend ist die Gewissheit dieser Nähe. Nur halblaut treten mir die Worte des Aeschylos auf die Lippen:

Ein kleines Eiland liegt vor Salamis,

Zur Landung schwierig, wo auf steilem Strand

Der reigenfrohe Pan zu wandeln liebt.

Hier an dem Felsen der kleinen Psyttaleia brach sich die ungeheure Macht des Perserkönigs, und aus den 20 salaminischen Gewässern, die dahinter wogen, stieg ein neues und schöneres Hellas herauf.

Vor der Einfahrt in den Piraeus wiederholt sich der Ueberfall von Korfu: die Träger und Bootsleute kommen in Masse an Bord, bevor das Schiff anlegt. Gedränge, Geschrei, aber diesmal in griechischer Sprache, Boote, die um uns her wimmeln wie hungrige Haie. Wie werden wir uns jetzt durchschlagen? Da tönt schon aus einem Boot mein Name herauf, und ein Kommissär schwingt mir ein Brieflein entgegen, indem er mir auf französisch zuruft, zu warten, bis er an Bord komme und uns hole. Ein gutes Zeichen zum Einstand, das uns gleich das Gefühl des Fremdseins nimmt. Aus dem Brieflein erfahre ich, dass hilfreiche Hände unseren Weg geebnet haben und dass für unser Unterkommen in der überfüllten Stadt auf das beste gesorgt ist. Wir werden mit unseren Koffern ausgebootet, im Eilschritt durch das Zollamt geführt, in einen zweispännigen Wagen gesetzt und rollen auf der Piraeusstrasse nach Athen hinein.

Scharfer Wind, der uns entgegenweht, unendlicher Staub auf schattenloser Strasse, dürftiger Baumwuchs, harte magere Ackerscholle, deren gelbgraue Farbe sich an Häusern und Gemäuer wiederholt, das ist der erste Eindruck vom attischen Boden. Aber von oben sieht tröstlich die Akropolis herunter. Der kleine Fluss, den wir eben überschritten haben, kann kein anderer als der Kephissos sein. Dort glänzt schon eine Grabstele zwischen den Bäumen durch, und ich erkenne im Vorüberfahren den herrlichen Stier vom Dipylon. Sonst ist alles noch so verwirrend. Die fremde Sprache, an deren 21 lebendigen Laut das Ohr noch nicht gewöhnt ist, wogt um uns her wie ein unschiffbares Meer. Nicht einmal die Aufschriften an Strassen und Läden lassen sich mit einem Blicke lesen, sie wollen entziffert sein. So erreichen wir das Hotel auf dem Omóniaplatz, wo für uns die Zimmer bestellt sind, und unsere erste Sorge ist jetzt, die Uhren vorzurücken, die gegen die griechische Zeit um fünfunddreissig Minuten nachgehen.

Der Mégas Aléxandros oder Alexandre le Grand ist ein gutgeführter Gasthof zweiten Ranges, der sich über die Dauer des Kongresses mit den Preisen des ersten schmückt. Die Verständigung macht keine Schwierigkeit, denn der Portier, ein Grieche mit seltsam unveränderlichem Lächeln, wie das der Krieger vom Aeginetengiebel, spricht vollkommen deutsch, und der Zimmerkellner, der uns als zweiter in Empfang nimmt, kann einige Brocken französisch, wogegen der Ephebe, der die Stelle des Stubenmädchens vertritt, nur griechisch versteht. Hier ist Rhodus, hier heisst es tanzen. So oft ich etwas brauche, muss ich mir zuvor bei Freund Ernestos, der selber auf dem glatten Boden des Neugriechischen die ersten Gehversuche macht, die nötigen Wörter holen, ehe ich zu klingeln wage. Dann hört der Jüngling mich mit tiefer Hochachtung an, und wenn ihn die Lachlust überwältigt, so entschlüpft er wie ein Wiesel. Wie soll man sich auch gleich zurechtfinden in einem Lande, wo nicht einmal die Post mehr »Post«, sondern tachydromeíon heisst? Dafür ist die Anrede Kyría, die mich überall empfängt, wie ein schönes neues Kleid, in dem die Trägerin sich selbst als eine neue Person erscheint. Noch wundersamer mutet es 22 mich an, dass mein Reisegefährte der Kyrios ist, ein Wort, das ich sonst nur in bezug auf das höchste Wesen kannte.

Von meinem Zimmer geht der Blick über eine gerade Strassenflucht hinweg unmittelbar auf die Akropolis mit Parthenon und Erechtheion. Unter dem Fenster aber senkt sich's schwarz in eine mit kleinen Eisenbahnwagen ausgefüllte Tiefe; das ist der Piraeusbahnhof, zu dem man auf vielen Stufen von der Athenastrasse hinabsteigt.

Sobald die langwierige Mittagstafel aufgehoben ist, wandern wir durch das im Festschmuck prangende Neu-Athen dem Pallasberg entgegen. Zu verfehlen ist er nicht; in gerader Linie führt die Athenastrasse auf ihn zu. Bald tut ein Platz mit byzantinischer Kirche sich auf, und gleich danach finden wir uns vor den Säulen der Stoa des Hadrian. Stünden sie irgendwo auf italienischem Boden, so würden wir gewiss nicht vorübereilen; aber jetzt zieht es uns unaufhaltsam weiter. Der Weg hebt sich schon, da wird unsere Eile durch einen sonderbaren Lärm unterbrochen. Aus niedrigen, doppelt vergitterten Fenstern werden lange Holzlöffel vorgestreckt, und Stimmen tönen aus der Tiefe: grazia, Madama, grazia! Erstaunt stehe ich still, was diese italienischen Laute auf griechischem Boden bedeuten. Sind es Sträflinge, Kranke oder Irre, die man hier eingesperrt hält? Ich legte ein Geldstück auf einen der Löffel. Jetzt aber wurde das Geklapper der anderen betäubend, und es heulte herauf wie die Stimmen von hundert Dämonen: grazia, Madama! dass ich voller Schrecken davonlief, während mir noch die ganze 23 Strasse herauf das Geheul: grazia! grazia! nachfolgte. Später bestätigte sich meine erste Vermutung, die mir selber zu unwahrscheinlich erschienen war: es sind wirklich Gefangene, denen verstattet ist, auf diese Weise ihre lange Musse zu verkürzen.

Akropolis, mit was ergreifst du zuerst die Seele der Herannahenden? Sind es deine Mauern, deine nackten Schroffen, über die dich einst die Perser erstiegen, Unersteigliche? Ist es der gewaltige dorische Ernst des Parthenon, die leichte jonische Grazie des Erechtheion? Nein, es ist der Duft deiner Kamillen, den du den Wallfahrern schon von weitem entgegensendest, der unbeschreibliche, balsamische, wie ihn die Kamille nirgends sonst auf Erden aushaucht, und der auch den Honig vom Hymettos so lieblich macht. Niemals hätte ich geglaubt, dass der Götterberg mich überraschen könne; ich hatte ihn ja so oft im Geiste durchwandelt, bevor ich ihn mit Augen sah, und kannte ihn aus Rissen und Bildern wie mein eigenes Haus. Und nun überrascht er mich doch durch den ambrosischen Wohlgeruch, der von ihm ausströmt wie von der Tafel der Unsterblichen, und durch das tiefe, satte Leuchten der Blumen, mit denen er seine nackten Flanken schmückt. Wo trägt sonst der rote Mohn ein solches seidenes Prachtgewand, dessen dunkles Feuer fast ins Schwärzliche geht? Wahrlich, auch die Stadt am Arno, die sich nach der Blume nennt, bringt nur irdische Blumen hervor; diese hier sind wert, dass die olympischen Götter sich mit ihnen kränzen.

Kyría! Kyría! sagt ein feines Stimmchen neben mir, und ein kleines athenisches Mägdlein mit schönen 24 dunklen Augen, das mit andern Kindern gespielt hat, steht vor mir und überreicht mir einen Strauss. Wie ich mich zu ihr niederbücke, fasst sie mich bei der Hand und gibt mich nicht mehr frei. Aber ich lasse mir's gern gefallen, denn die kleine Anmut ist unwiderstehlich. Strahlendere Kinderaugen habe ich nie gesehen, und ihr Stimmchen ist wie Honigseim. Gleichzeitig hat ein etwas grösserer Junge sich des Kyrios in ähnlicher Weise bemächtigt, und beide geben zu verstehen, dass sie uns etwas ganz besonders Schönes zeigen möchten. In ihrem Gebaren liegt so gar keine Zudringlichkeit, sondern nur das Bestreben, gefällig zu sein, sich als wohlerzogene Kinder des Hauses – denn sie wohnen ja unterhalb der Akropolis – den fremden Gästen angenehm zu erweisen, dass wir uns gänzlich bestricken lassen und mit ihnen gehen, wohin sie wollen. So schleppten sie uns voll Eifer über Gräben und Steinbrocken den steilen Burgberg gerade hinan zu einer Grotte hoch oben im Fels – irgendein altes Heiligtum, das jetzt als Tabernakel dient – und erzählten dabei, möglichst deutlich und langsam, damit wir gut verstehen sollten, eine jedenfalls sehr wichtige Geschichte, die mir aber leider gänzlich dunkel blieb, und für die sich auch der Wörtervorrat meines philologischen Freundes noch als ungenügend erwies. Doch die kleinen Geschwister liessen sich dadurch nicht stören, sie plauderten weiter und hielten uns auch beim Abstieg immerzu mit ihren kleinen, aber starken Händchen fest, als ob es ihre Pflicht wäre, uns zu behüten, dass unser Fuss an keinen Stein stiesse. Ungern machten wir uns endlich von ihnen los, eine kleine Gabe zurücklassend, und sie 25 winkten noch lange und riefen Grüsse nach, während wir uns entfernten.

Athen mit Lykabettos und »Froschmaul«

Am Propyläenaufgang sitzen die Phylakes oder Kustoden, die von dem Eintretenden keinen Zoll erheben. Zu allen Kunstschätzen, Sammlungen, Denkmälern von Griechenland ist der Eintritt alle Tage frei. Das versetzt den Besucher gleich in eine reine Stimmung, als ob dies alles noch dem Leben angehörte.

Jetzt, wo der lebenslange Wunsch dem Ziele naht, bangt der Seele fast vor dem Augenblick der Erfüllung. Wird das sterbliche Gefäss imstande sein, soviel Glück in sich aufzunehmen? Werden wir nicht am Ende beschämt und hilflos dastehen, unfähig all die Grösse und Schönheit zu fassen? Wird nicht irgendein unheiliger Zufall den Augenblick entweihen? Siehe, nichts von dem allem geschieht. Die Propyläen tun sich auf mit dem kleinen Niketempel davor, das Herz sagt still und freudig: So musste es sein! und ergreift mit Sicherheit Besitz von seinem Eigentum.

Opferstiere aus dem Panathenäenfries

Ein ungeheures Trümmerfeld, aber was aufrecht steht, ist noch ungeheurer und übertönt mit seiner gewaltigen Harmonie die Dissonanz der Zerstörung. Athen, du Niobe, da liegen sie um dich her, alle deine Kinder, dein Schoss wird keine neuen erzeugen, er ist versteinert. Die Propyläen, der Parthenon! Uebermächtig steht er auf der höchsten Erhebung der Burgfläche, der Längstgekannte, heute doch der Neue, weil die Sonne von Hellas über ihm scheint und im Hintergrund der Lykabettos die trotzige Stirn erhebt, Hymettos, Pentelikon und Parnes in weitem Bogen den Götterberg umstehen. Und dort das reizende Erechtheion mit der 26 Korenhalle, die so leicht und luftig sich aufbaut, dass das Gebälk die schönen Trägerinnen nicht beschweren kann. Alles, wie ich es kannte, und doch so völlig anders. Keine Vorbereitung gibt einen Begriff von der Wirklichkeit. Dennoch sei die Vorbereitung gesegnet, die das Zurechtfinden erleichtert und der Seele gestattet, gleich in die Musik dieser Linien einzustimmen, ohne dass sie erst den Ton suchen muss. Die sterbliche Natur hat ohne das ihren Zoll zu bezahlen. Denn das Licht, das um all den Marmor flutet, ist überwältigend, und der reine staublose Götterwind umweht uns mit solchem Ungestüm, dass wir Mühe haben, uns seiner zu erwehren. Der Boden ist geglätteter lebendiger Fels mit kleinen Strecken von dünnem Erdreich, worauf ein wenig Gras und eine überschwengliche Fülle wilder Blumen wächst. Was gibt nur der Kamille, die sonst so bittersüss und widrig riecht, dieses zauberische Aroma? Nun möchte ich am liebsten die Augen schliessen, um noch gar nichts zu sehen, und zu Füssen des Parthenon mein Haupt in die Blumen vergraben. Aber der Panathenäenfries da oben an der Cellawand erlaubt es nicht. Welch eine Herrlichkeit! Der Sturmwind, der immerzu durch die Akropolis braust, ist auch in diese stürmischen Reitergestalten gefahren; die Pferde bäumen sich, die Mäntel fliegen, es ist in allen die gewaltigste Bewegung. Nur in der Mitte steht ein Mann, den Fuss auf einen Stein gestützt, und sieht erwartungsvoll der Feierlichkeit entgegen. –

Reitergruppe aus dem Panathenäenfries

Hier enthüllt sich gleich das eigenste Wesen der griechischen Kunst, die niemals einen abstrakten oder weit hergeholten Gegenstand zum Inhalt hat, sondern sich auf 27 den Boden, den sie schmücken soll, unmittelbar bezieht, ihn feiernd und verklärend. Der Festzug, der sich zu Ehren der Schutzgöttin alle vier Jahre lebendig hier vorüber bewegte, oben ist er in Stein von der Hand des Phidias für die Ewigkeit festgebannt. Auf dem Westgiebel, von dessen plastischem Schmuck noch Spuren erhalten sind, war der Streit Poseidons mit Athene um den attischen Boden dargestellt, und jener segensreiche Wettstreit hatte für den gläubigen Griechen wenige Schritte entfernt, beim Erechtheion drüben, in Wirklichkeit stattgefunden. Dort grünte ja damals der heilige Oelbaum, Athenes unschätzbare Gabe an das dürftige Attika, der am Tag nach dem Perserbrand schon wieder einen armlangen Schössling aus der Erde getrieben hatte; den Dreizackstoss, mit dem Poseidon sein Geschenk, den merkwürdigen, bei Südwind aufrauschenden Salzbrunnen, hervorrief, kann man sogar heute noch sehen! Die unerschöpfliche Phantasie des Volkes sorgte dafür, dass es den Künstlern nirgends an solchen Beziehungen gebrach. Darum erscheinen ihre Werke zwar herrlich unter jedem Himmelsstrich; aber erst an der Stelle, für die sie geschaffen wurden, empfindet man ihre ganze Innerlichkeit und die glühende Liebe, die sie durchströmt.

Reitergruppe aus dem Panathenäenfries

Nicht auf der Westfront, die dem Besucher zuerst entgegenblickt, betrat der Grieche den Parthenon; der heilige Weg, der flach ins Felsgestein gehauen ist, führt an der ganzen Längsseite des Tempels hin und biegt dann links zu dem nach Sonnenaufgang blickenden Pronaos um.

Der Ostgiebel besang die Geburt der Athene 28 aus dem Haupte des Zeus, und dieser verlorenen Dichtung gehören die herrlichen sitzenden Frauengestalten im Britischen Museum an, die sogenannten »Thauschwestern« oder »Töchter des Kekrops«. Keine Phantasie ist imstande, sich das Verlorene zu ergänzen und das Zerstückte, in alle Welt Zerstreute noch einmal an Ort und Stelle zu vereinigen. Die Versuche im Akropolismuseum lassen uns nur um so schmerzlicher unsere Ohnmacht fühlen. Das noch Verständliche steht auf der höchsten Dichterhöhe. Der aufsteigende Helios der linken Giebeldecke: zwei mächtige, horizontal auftauchende Arme, ein steiler Nacken, der das göttliche Haupt trägt, nichts weiter – und dann die Häupter der Sonnenrosse! Unser Kleist, als er den mit seinem Viergespann über dem Hügel aufsteigenden Peliden dichtete, muss im Traume von Phidias begeistert worden sein. Und an der anderen Ecke das Ross der untergehenden Selene, der Pferdekopf, der über den Giebelbalken blickt, mit dem stillen, menschlich ernsten Ausdruck, wie Pferde blicken können. Man fühlt die Liebe und das Verständnis für die Tiere durch, dem man so oft in der Kunst und Poesie der Griechen begegnet; nicht umsonst liefen den Todeshelden von Salamis beim Auszug aus der preisgegebenen Stadt die Haustiere mit Brüllen und Winseln bis ans Ufer nach. Im Akropolismuseum ist kaum ein Werk erschütternder als die altertümliche Giebelgruppe des von zwei Löwen zerfleischten Stieres; das niedergebrochene Haupt hat eine erhabene Tragik, aus der alles Tierische verschwunden ist. In dem unbekannten Künstler war etwas von dem Geiste, der die homerischen Gesänge 29 und die Oresteia schuf; ja, wenn ich den Stier lange betrachte, erscheint er mir als der erschlagene Agamemnon selbst, den ja Aeschylos gern mit einem gefällten Stiere vergleicht, und über ihm das triumphierende Löwenpaar, das seine Rache sättigt. Solche Werke verscharrten die Griechen mit dem Schutt des Persereinfalls im Boden, in der Gewissheit, dass jetzt die Zeit gekommen war, noch Herrlicheres zu schaffen!

Nur von der, die alles hier oben beherrschte, von der goldelfenbeinernen Parthenos, hat sich keine Spur erhalten; die bekannte kleine Nachbildung im athenischen Nationalmuseum ist bloss ein seelenloses Spielzeug, in dem kein Hauch mehr vom Geiste des Phidias weht. Er, der die lemnische Athene so liebenswürdig machte in ihrem Ernst, mit welch majestätischem Liebreiz muss er seine heimische Göttin erst umkleidet haben, als er sie für den Parthenon schuf, die jungfräuliche, die Heldenfreundin, die doch so heimlich mütterlich war wie keine von den andern. Nicht kalt und streng kann sie geblickt haben, das war sie nur den Feinden Athens. Sicherlich hat ihr Mund gelächelt mit einem allverstehenden geheimnisvollen Lächeln, weil sie in die Herzen ihrer Lieblinge, ihrer Athener, schaute. Sie wandelte mit Platon unter den Platanen des Ilissos, aber sie sass auch mit beim Symposion, und wenn es die Schwarmgeister der attischen Sommernächte allzu toll trieben und der übermütige Sohn des Klinias in der Trunkenheit die eleusinischen Mysterien nachäffte, dann wendete sie die Augen zur Seite und tat, als hätte sie nichts gesehen; denn was sind alle Formeln ihr, der Ewig-Wahren?

30 Auch ihr strengeres Ich, die eherne Promachos, aus der marathonischen Siegesbeute gegossen, – noch steht ein Teil von dem Steinviereck, das sie trug! – wer den Schleier der Zeit durchdringen und sie selber dort stehen sehen könnte, das gebietende Auge auf die See geheftet, mit Helmbusch und Lanzenspitze, die bis nach Sunion hinüberfunkelten. Und all die andern Herrlichkeiten in dem heiligen Raum, die kleineren Tempel, die Altäre, die zahllosen Standbilder und goldenen Weihgeschenke. Und gar das Volk selber, das mitten in diesem Glanze einfach und genügsam wandelte, denn der Grieche wollte ja nichts für sich selber, alles schenkte er seinen Göttern. Dabei war er selbst und sein Leben noch grösser, als alles, was er uns hinterlassen hat.

Unter den Ruinen des Parthenon, wo die Todeswunde am breitesten klafft, da sitzen wir, während die Sonne hinter den Hügeln des Aegaleos ihren Lauf vollendet. Das Herz kann die Tatsache dieser Zerstörung nicht fassen, es nimmt sie überwältigt hin, wie den Tod eines geliebten Menschen auch. Der Parthenon, scheint es, hätte stehen müssen, solange die Erde steht. Als im Jahre 396 Alarich auf seinem Verwüstungszug in Athen eindrang und kein Lebender mehr den Barbaren aufzuhalten vermochte, da sah man den Peliden Achilleus an der Seite der Schirmherrin selbst mit Geisterschritten den heiligen Burgberg umwandeln, so schreckhaft anzusehen wie damals, als Athene ihm die Feuerflamme aufs Haupt verlieh, um durch seinen blossen Anblick das Heer der Troer im Banne zu halten. Beim Persereinfall hatte er es nicht nötig gefunden, sich zu 31 erheben, denn damals trug die Erde einen Themistokles; erst nach dem Untergang der grossen Hellenen mussten die Heroen sichtbar aufstehen, um ihr Erbe zu schützen. Aber auch der wilde Gote war gross und trug die Scheu in seinem Herzen und senkte angesichts der Götterburg vor dem toten Peliden den Speer. Den grossen Kulturvölkern der Neuzeit war es vorbehalten, den Parthenon zu zerstören. Ein venetianisches Belagerungsheer sprengte ihn am 26. September 1687 in die Luft, und ein deutscher Offizier – schlagen wir die Augen nieder! – war es, der die Lunte anzündete. Dann begann der Venetianer Morosini mit der Plünderung, aber erst ein Brite des neunzehnten Jahrhunderts vollendete das Werk und verschleppte, was sich verschleppen liess, unter die Nebel Londons. Wo warst du da, rettender Halbgott, und du, Schirmerin Pallas Athene? Doch auch jetzt ist der Parthenon nicht völlig tot, noch immer spürt man etwas wie ein leises Schwellen und Atemholen, einen Rest des unverwüstlichen Lebens, das allen Griechenwerken eigen ist.

Bevor das letzte Sonnengold versprüht, mahnen die Kustoden zum Aufbruch. Nun aber hält uns ausserhalb der Propyläen der entzückende Niketempel mit der jonischen Zierlichkeit seiner Säulen noch fest. Die Gestalten des Frieses sind verstümmelt, ihr Siegesgesang, der den Tagen von Marathon und Salamis und Platää galt, ist für uns nicht mehr vernehmbar. Dafür tönen uns noch die herrlichen Reste der Balustrade, die sie ins Museum gebracht haben: Athene unter einem Schwarm dienender Siegesgöttinnen, die Trophäen aufstellen und Opfer rüsten; sie feiern, sagt man, die Siege des 32 Alkibiades im Hellespont, das letzte Aufleuchten athenischen Kriegsruhms. Die schönste Nike rastet im Flug und bindet sich die Sandale fester – nur einen Augenblick rastet sie noch, bevor sie auf immer entfliegt.

Von dieser steilen Warte geht der Blick über die uralten Oelwälder der Kephissosebene, die heiligen Ableger jenes Göttergeschenks, nach dem Meer, das noch warm ist vom letzten Glühen der Sonne. Hier hat nach der Sage Aegeus sich in die felsige Tiefe gestürzt, als er in der Ferne die schwarzen Segel seines Theseus erkannte. Man sieht die Bucht von Phaleron und die geschweifte Linie des Piraeus, die Inseln Aegina und Salamis mit der sich deutlich ablösenden niederen Psyttaleia davor, und ganz zur Linken die lange blaue Hügelkette, die mit dem kühnen Vorgebirge von Sunion endigt. Und jenseits des Meeres über den hohen Felseninseln in noch höher geschwungenen Linien die Berge des Peloponnes. Ueber Eleusis, das der Aegaleos verdeckt, die isthmischen Höhen, und hinter diesen in noch fernerer Ferne eine Ahnung von der phokischen Gebirgsherrlichkeit. So unbegreiflich nahe ist das alles beisammen und erscheint uns doch so weit durch die Erhabenheit der Formen und das unerhörte geistige Sehfeld. Man möchte hier einwurzeln und in Ewigkeit nichts als Auge sein. Diesem Wunsche aber macht der Wächter ein Ende, der jetzt mit höflicher Entschiedenheit herantritt und uns aus der Akropolis vollends hinaustreibt.

Der Areopag, Athen

Unmittelbar dem Propyläenaufgang gegenüber erhebt sich ein anderer kahler und steiler Felsenhügel mit schmalen eingehauenen Stufen. Die Ahnung sagt 33 uns, und der Bädeker bestätigt es: wir stehen vor dem Areopag. An seinem jähen östlichen Abhang nahe bei der Strasse liegen mächtige Felsbrocken wild übereinandergeworfen, und unter diesen klafft im tiefsten Hintergrund eine Felsenspalte. Seid mir in Ehrfurcht gegrüsst, versöhnte Eumeniden, ihr Hochehrwürdigen, die ihr nach abgelegter Schlangengeissel unter Segenswünschen hier unten einzogt, um euch mit der nahe wohnenden Herrin Pallas Athene in den Besitz des attischen Landes zu teilen. Gerne würde ich euch innen vor der Felskluft meine Huldigung darbringen, ihr Unterirdischen, wäre der Stacheldraht um euren Bezirk für Hut und Schleier nicht zu gefährlich.

Am Areopag sind die untersten Felsenstufen weggebrochen, aber der Phylax eilt herzu und hilft uns über die schlechte Stelle hinauf. Oben ist von der alten Gerichtsstätte so gut wie nichts mehr zu sehen, kein »Stein der Beleidigung« und kein »Stein des Uebermuts«. Ein paar Agaven schmücken die kleine, sonst nackte Felsfläche, von der der Blick ganz unerwartet auf das von der Akropolis nicht gesehene Theseion fällt. Freudige Ueberraschung! Der Theseustempel, den ich, wie oft! in meiner Kindheit mir aus einem Ausschneidebogen mit Schere und Kleister selber aufrichten durfte, hier liegt er leibhaft vor meinen Augen, und Pallas Athene verzeihe mir, wenn ich frevle, er sieht von hier oben mit seiner dorischen Säulenhalle, mit dem Dach und den doppelten Stufen genau so aus wie der von Pappe. Ganz allein steht er da, ohne Hintergrund, hell auf hellem, peinlich ödem Raum, der eigentlich keiner ist. Wie schön könnte er sein, von 34 einem grünen Hain umgeben, ja stünden nur ein paar dunkle Zypressen neben ihm, um ihm die Schwere zu nehmen und ihn aus seiner Absonderung zu erlösen. Aber auch so wirkt der Anblick des alten Freundes unwiderstehlich, und unverweilt geht es ohne Weg den jenseitigen bedeutend flacheren Abhang des Areopags hinunter durch bescheidenes Wiesengrün mit wunderbar leuchtenden Blumen durchwirkt; zwischen niedrigem Asphodelos kriechen da Malven von so flammendem Rosarot, dass man sie für die schönsten Rosen halten könnte.

Theseustempel, im Hintergrund Akropolis

Auf einmal wird alles wie ein Traum. Ein anmutiges kleines Mädchen kommt uns durch die Blumen entgegen, sie reicht mir den Strauss, den sie sich gepflückt hat, fügt dann zutraulich ihre Hand in die meine und plaudert im Weitergehen, was wir leider nicht verstehen können. So führt sie uns gegen einen Graben, der mit Mauern und einem hohen Gitter abgesperrt ist. Da stehen wir und können nicht hinüber. Das Kind läuft weg und bringt in frommer Einfalt einen Stuhl daher, der Gott weiss wo gestanden hat, den stellt sie in den Graben unterhalb des Gitters, damit wir uns seiner zum Hinüberklettern bedienen möchten; das kleine Hirn hat noch keine richtigen Höhenbegriffe. Aber jetzt ist von der Strasse her unsere Not gesehen worden. Eine Schar Gassenjungen schwingt sich auf die Mauer, um uns zu Hilfe zu kommen. Der findigste unter ihnen schleppt aus einem Nachbarhause eine Leiter herbei. Sie ist zwar äusserst dünn und schwank und scheint schon einen Riss zu haben, denn da die Kyría sich ihr anvertraut, kracht 35 sie ganz bedenklich; doch viele jugendliche Arme kommen von oben zu Hilfe, und ich erreiche über die Mauer weg sicher den Boden. Durch ein Wunder kommt auch der gewichtige Kyrios herüber, ohne dass die Leiter ganz zerbricht.

Gerührt von so viel Menschenliebe wollten wir an unsere Retter, unter denen sich auch eine alte Frau hervorgetan hatte, eine Drachme verteilen, waren aber so unvorsichtig, sie zu diesem Zweck dem Ritter von der Leiter zu übergeben, der alsbald seine Finger darum krallte und mit der Beute zu entrinnen suchte. Im Nu verwandelte sich das Idyll in einen wilddramatischen Auftritt. Die alte Frau warf sich mit der Kraft einer Erinnye auf den Burschen und rang mit ihm unter wahrhaft dämonischen Körperverrenkungen, ohne ihm doch das Geldstück entreissen zu können, mit dem er am Ende, verfolgt vom Geschrei der andern, das Weite gewann. Nun hielt sich die betrogene Erinnye an uns, um eine neue Drachme zu erlangen; wir aber, erschrocken über das, was wir angestellt hatten, ergriffen gleichfalls die Flucht und sahen uns nicht um, bis wir die Stufen des Theseion erreichten.

Dort sassen wir lange und sahen zur Akropolis hinauf, während am reinen Abendhimmel Mond und Sterne aufzogen. Aus der Nähe wirkte die Masse des Tempels doch gewaltig und mit erhabenem Ernst, der den ersten ernüchternden Eindruck verwischte. Die Ruinen des Parthenon, die auf beherrschender Höhe thronen, haben eine luftigere Majestät; aber was der griechische Tempel in Wahrheit gewesen, das sieht man nur am Theseion, dem die Zeit beinahe nichts genommen 36 hat. Der Goldton auf dem angebräunten Marmor gibt diesem einzigen vollgültigen Zeugen der Vergangenheit etwas besonders Ehrwürdiges, und die beginnende Dämmerung umrahmt ihn jetzt wohltuend mit ihren Schatten. Fries und Metopen sind am sinkenden Abend nicht mehr zu unterscheiden, und das Auge hat auch für diesen ersten Tag genug gesehen.

Ab und zu glitten ein paar parzenhafte alte Weiber von strenger erstorbener Schönheit an uns vorüber, schwarzgekleidet und verhüllt wie die meisten Athenerinnen aus dem Volke. Dann wollte uns ein Betteljunge belästigen, der aber gleich von einem vorübergehenden Herrn verjagt wurde, denn der Fremde steht in Griechenland unter dem immer wachen Schutze des Publikums. (Nebenbei sei hier gesagt, dass ich auf der ganzen griechischen Reise, in Attika wie auf dem Peloponnes und auf den Inseln, kaum jemals einen Erwachsenen betteln sah.)

Jetzt nahm aber die Abendkühle empfindlich zu, und mahnte, dass es spät ward. Bei wirbelndem Staubwind suchten wir uns durch die aufflammende Festbeleuchtung von Neu-Athen nach dem Mégas Aléxandros zurecht. Die Erkältung, die ich dem schlimmen Nachtlager auf dem »Baron Beck« verdankte, war unterdessen ins Riesenhafte gestiegen und hatte mich völlig stimmlos gemacht. Aber sie konnte mich doch nicht für den Rest des Abends im Gasthof halten; ich atmete noch lange den Staub und Nachtwind der fahnengeschmückten, lichterflammenden Strassen, in der Gewissheit, dass auf diesem Boden nichts Böses über mich Macht hatte. Dass ich mir beim 37 Nachhausekommen selber die heisse Milch aufs Zimmer bestellen konnte und ohne Mühe verstanden wurde, war ein so schöner Erfolg dieses ersten Tags, dass ich das Ungemach meiner Kehle gerne darüber vergass.

Der nächste Tag brachte eine ganze Reihe von Festlichkeiten und Einladungen, und es hiess nun von vornherein zwischen den geselligen Freuden des Kongresses und der klassischen Herrlichkeit wählen. So versäumten wir viele Glanzentfaltung des modernen Athen und setzten lieber unsere Wanderung unter den Ruinen des alten fort.

Der Turm der Winde

Der Turm der Winde, der mit anderen Werken der Spätzeit am Nordfuss der Akropolis steht, ist mehr eine Kuriosität als ein Kunstwerk, macht aber doch mit seinen acht blasenden Windgöttern einen kräftigen und dekorativen Eindruck und ist dabei völlig erhalten. Der Kustode erklärte uns in sonderbar entartetem Italienisch die Einrichtung der Klepsydra oder Wasseruhr, die er jedoch selber nicht zu verstehen schien, und zeigte die gemauerten Zuflusskanäle im Boden. Im übrigen lagen an allen Wänden Marmorköpfe, Arme und Beine lieblos aufgeschichtet, dass der Bau wie ein Beinhaus für tote Statuen aussah.

Von der römischen Agora und der Stoa des Attalos gerieten wir in ein malerisches, aber äusserst schmutziges Strassengewinkel, aus dem uns unerwartet ein Mann aus dem Volke mit dringenden, fast entsetzten Gebärden hinauswies. Wir leisteten der Warnung Folge, suchten die Haltestelle einer Trambahn und liessen uns zu dem antiken Friedhof vor dem Dipylon (Doppeltor) befördern.

Die Gräberstrasse am Dipylon

38 Hier vor dem ehemaligen Haupttor der Stadt, wo der heilige Weg nach Eleusis abgeht und wo sich noch Reste der Themistokleischen Mauer finden, begann die Gräberstrasse. Der Parthenon blickt hoch darüber herein. Durch ein Gittertor liess man uns die Ausgrabungsstätte betreten. Auf ungleich erhöhten Terrassen rechts und links von dem freigelegten Weg und noch weit das hügelige Gelände hinauf ziehen sich die Grabmäler. Die Unebenheit des Bodens gestattet keine Uebersicht. Aber welche Schönheit im einzelnen! Da sind geschmückte und ungeschmückte Stelen, Reliefs und Rundfiguren, Grabkapellchen und Sarkophage. Als ersten erblicken wir den prachtvollen Stier, der schon auf der Fahrt vom Piraeus nach der Stadt zum Vorschein gekommen war, ein Bild unbändiger Kraft, und nicht weit davon auf niedrigerem Unterbau den treuen Wächter, den Molosserhund. Wie liebenswürdig von den Griechen, dass sie es nicht verschmähten, mit Tiergestalten ihre letzte Ruhestätte zu bekrönen. Die schöne Hegeso mit ihrer Schmucklade ist auch nicht weit. Auf der zweitnächsten Stele sieht man eine grosse Hydria (Wasserkrug), wie sie zum Brautbad diente, abgebildet, das Grab einer Unvermählten bezeichnend. Auch die anmutige Wasserträgerin dort drüben ist unvermählt gestorben, ein grosses Unglück, da sie nun den Danaiden Gesellschaft leisten muss. An einer Wegkreuzung befindet sich das wundervolle Reiterrelief des jungen Dexileos aus Thorikos, der um 394 vor Korinth den Soldatentod starb; hier ist er vielmehr als Sieger dargestellt, seinen gefällten Feind mit der Lanze durchbohrend, das herrlichste Urbild aller Sankt 39 Georgs-Gruppen. Schöner junger Reitersmann, wie manches Auge mag einst in Athen um dich nass geworden sein.

Grabmal des Dexileos

Eine Menge der schönsten Stelen und Hydrien sind ins Nationalmuseum geschafft worden, wo sie mit der Ausbeute anderer griechischer Friedhöfe verschiedene Säle füllen. Die meisten drücken unter der üblichen Haltung der von Glück und Erdengütern Abschiednehmenden eine sanfte, gefasste Trauer aus. Doch finden sich auch mannigfaltig bewegte Gruppen darunter, wie die junge Frau, der noch einmal ihr in Wickelbänder geschnürter Säugling gereicht wird, oder die Kinder, die sich stürmisch an das Kleid der scheidenden Mutter klammern; auf anderen sieht man den Nachen Charons, der seine Beute abzuholen kommt.

Als wir das Grabmal der Demetria und Pamphile betrachteten, unter dem man im tiefen Schacht den Eridanos rauschen hört, ein kleines, am Lykabettos entspringendes Bächlein, das mit der grossen Rhone den Namen teilt, wurden wir wieder von so einem allerliebsten Mädchenkind mit grossen dunklen Augen angeredet. Wo kommen nur all die holdseligen Geschöpfe her? So liebenswürdige Kinder wie in Athen gibt es in aller Welt nicht wieder. Die Mutter, eine französisch sprechende Griechin aus besserem Stande, erlaubte der Kleinen, die gleichfalls französisch sprach, uns auf dem weitläufigen Friedhof herumzuführen. Das tat sie auch mit solchem Ernst und Eifer, dass wir uns keinen Fussbreit auf eigene Hand umsehen durften. Sie begleitete uns zu den Resten des Doppeltors und zu dem Gewölbe, wo der Eridanos unter der Erde verschwindet. 40 Auch wollte sie wissen, dass Perikles und Aspasia auf diesem Friedhof begraben seien; von der letzteren zeigte sie uns sogar hügelaufwärts das angebliche Grabmal. Beim Abschied hielt sie uns zaghaft ein kleines antikes Lämpchen hin, es war nicht klar, ob sie es zeigen oder verkaufen wollte; als der Kyrios nach der Börse griff, drückte sie sich schamhaft zur Seite.

Welchen Weg von allen, die ich in Athen gegangen bin, werden meine Gedanken später am häufigsten wiedersuchen? Wohin wird die Erinnerung am liebsten und am hartnäckigsten zurückkehren ausser zu dem allbeherrschenden Parthenon? Ich glaube, es wird das köstliche Halbrund des Dionysostheaters sein, der Ort, wo zuerst die Gestalten des Aeschylos und Sophokles lebendig wurden. Gleich beim ersten Besuch auf der Akropolis, als ich dort hinter dem Museum mich einen Augenblick über die breiten Quadern der kimonischen Mauer beugte, war es tief unterhalb der zwei weissen korinthischen Säulen in Sicht gekommen, wie es sich voll Anmut in die gelindere südliche Bergflanke einpasst. Aber ich hatte schnell den Kopf zurückgezogen, um nichts vorwegzunehmen. Diesem Raum soll ein eigener Tag in Stille und Andacht gewidmet sein.

Mit zarter Wölbung und strahlig gerieft wie die schönste Muschel des Meeres liegt das Dionysostheater mit seinen Stufenreihen und Keilschnitten dem flachen Abhang eingebettet, mitten im heiligen Bezirk des Gottes, dem es angehört. Meer und Berge bilden den Hintergrund. Der Boden der Orchestra ist mit Marmor ausgelegt, die Stelle des Altars bezeichnet ein Mosaikviereck. Deutlich erkennt man die Zugänge, durch 41 die der Chor eintrat. Die Bühnenwand schmückte ein noch erhaltener Marmorfries mit Gestalten aus der Dionysosmythe, die kauernden Silene hatten die Bühne zu stützen; lauter spätere Zutat. Aber der Zuschauerraum ist noch derselbe wie in der grossen Zeit der attischen Tragödie.

Wer mir sagt, dass hier nur Trümmer und Erinnerungen zu finden sind, den lache ich aus. Es gibt Dinge, die vielleicht nur deshalb dem Auge entschwinden, damit sie noch besser und von mehreren genossen werden können, aber sie sind und bleiben in der Welt. Die Zeit hat ihnen bloss die Ecken und Kanten der Tatsächlichkeit genommen. Noch immer gehen hier der »Agamemnon« und der »Philoktetes« über die Bühne; man muss nur die innere Stille haben, um sie zu sehen. Zu des Perikles Zeiten hätte mein Geschlecht mir verwehrt, dabei zu sein. Wer hindert mich heute, stundenlang hier zu sitzen im milden Sonnenschein, von Kamillen umduftet, und mir aufführen zu lassen, wonach nur meine Seele begehrt? Am liebsten möchte ich wohl die »Perser« sehen, wäre nicht der Blick auf Salamis verbaut. So will ich mir denn ein heiteres Fest bereiten und sage eine Vorstellung der »Frösche« an. Da hüpft schon der quakende Chor in die Orchestra, und der muffige Charon rudert seinen Nachen ins Totenreich. Wie anders wirkt es an dieser Stelle, mitten unterm athenischen Publikum, wenn der feige Dionysos sich in die Löwenhaut des Herakles hüllt und dann in der Angst seinen eigenen Priester aus dem Zuschauerraum zu Hilfe ruft, der ganz vorn auf dem prächtigen reliefgeschmückten Marmorsessel sitzt; ich sitze ja 42 selber auch darauf, ohne dass wir uns gegenseitig stören. Ich kann aber auch die Frösche wieder entlassen und mir die ewig jungen »Vögel« herbeirufen, um für eine Weile in Wolkenkuckucksheim mich aller Erdensorge zu entladen.

Der ganze Südabhang der Akropolis ist ein einziges Trümmerfeld, wo bald ein erhaltener Altar, bald ein Inschriftstein das Auge tröstet.

Man müsste Archäologe sein, um sich in diesem Chaos von gestürzten Tempeln und Säulenhallen zurechtzufinden. Wir geben die Mühe bald auf und begnügen uns mit den Resten geheimnisvoll tröpfelnder Brunnenhäuser im Felsgestein, um die der Feigenkaktus wächst, und der runden Grube, die der heiligen Schlange der Pallas als Wohnsitz diente; auch ein Wahrzeichen Athens, das in den Geschicken der Stadt eine Rolle spielte, denn nicht eher konnte Themistokles seine Landsleute hinter die »hölzernen Mauern« führen, als bis er durch die Priester ausgesprengt hatte, die Burgschlange sei verschwunden, zum Zeichen, dass die Göttin selbst die Stadt verlassen habe.

Das Odeion des Herodes Attikos, Athen

So kommen wir allmählich durch Gras und blühenden Asphodelos zum Odeion des Herodes Attikos, das sich schon von weitem als ein Werk der Römerzeit ankündigt, prunkhaft und leer. Eine dreistöckige Prachtfassade, Rundbogen über Rundbogen getürmt, innen ein Bühnenraum mit Säulen, Nischen, Treppen und Türen, bunte Marmorwürfel als Orchestraboden; auch das ausgebrannte ziegelfarbene Gerippe ohne Marmorbelag zeigt noch den Luxus seiner Anlage. Die Stufenreihen sind bedeutend steiler als beim 43 Dionysostheater, gemäss dem hier steileren Felshang – sie zu erklettern ist eine kleine Bergtour. Ein stattlicher Bau, wenn er auf römischem Boden stände, aber ich kann mir nicht helfen, in die innige, heilig stille attische Landschaft bringt er wie alles römisch Empfundene einen falschen Ton.

Da wir nun doch schon in die Spätzeit geraten sind, treten wir auf dem Rückweg noch durch den an der Amalienstrasse gelegenen Hadriansbogen, einen breiten zweistöckigen Torbau mit korinthischen Säulen, der Alt-Athen von dem späteren hadrianischen Stadtteil schied. Zwei Inschriften sagen uns, woran wir sind. Die eine südwärts gerichtete lautet:

»Dies ist Athen, des Theseus alte Stadt«;

die andere, dem Olympieion zugekehrte:

»Dies ist des Hadrian und nicht des Theseus Stadt.«

Das prahlerische Wort passt gut zu der lauten prahlerischen Pracht, die dieser Torgang aufschloss.

Die Ruinen des Olympieion, im Hintergrund Akropolis

Auf einer ungeheuren Fläche war der Riesentempel des olympischen Zeus mit mehr als hundert korinthischen Säulen errichtet, von denen fünfzehn aufrecht stehen; ihre Höhe und ihr Umfang sind ein beredtes Zeugnis römischen Grössenwahns. Welch ein Abstand von dem heiligfrommen Sinn, der den Parthenon mit seiner erhabenen Einfalt und inneren Notwendigkeit erschuf. Als das grosse Herz von Hellas gebrochen war, und das Volk sich willig und dankbar an die Knie des gnadenreichen Imperators schmiegte, da wich auch der beseelende Hauch aus ihrer Kunst. Denkt man gar noch an die massenhaften Porträtstatuen des Hadrian, 44 die sich der kaiserliche Fex aus allen Griechenstädten hieher stiften liess, und an sein Riesenstandbild neben dem des Göttervaters, so freut man sich, dass die zerstörende Zeit einmal weise gewaltet hat.

Ein heftiger Wind, vor dem auch die dicken Säulen keinen Schutz gewährten, trieb uns aus dem Bezirk des himmlischen und des irdischen Zeus hinaus. Wir stiegen zum grünen Ufer des Ilissos hinunter, der wenige Schritte südlich vom Olympieion durch ein starres Felsenbette läuft und sich auf einmal mit einem Sprung als rauschende Kaskade in eine nicht verächtliche Tiefe stürzt. Dort sahen wir auch die berühmte Kallirhoe, die »schönfliessende« Quelle, die unter dem Steinbette des Ilissos hervorbricht; aber vergebens sucht man nach dem einstigen, schmucken Brunnenhaus, das nur in einem schönen Vasenbild erhalten ist.

Gleich jenseits des Flusses liegt das Stadion, auch so ein Kolossalbau, der über fünfzigtausend Zuschauer fasst; es bildet mit seiner grellen Marmorpracht nur einen weissen Riesenklex in der holdseligen Landschaft, der besonders von der Höhe des Lykabettos ein peinlich störender Anblick ist. Die »panhellenischen« Spiele, die dort während der Osterwoche zu Ehren der Festgäste stattfanden, gaben uns die Gelegenheit, die ungeheure, hufeisenförmige Arena, die eine ganze Talmulde einnimmt und sich mit ihren Sitzreihen auf allen drei Seiten den natürlichen oben begrünten Berghang hinaufzieht, von Menschen zwar nicht ausgefüllt, aber doch besetzt zu sehen. Der weissgebliebene Raum, worin der anwesende Hof nur wie ein dunkler Punkt erschien, zeigte erst ihre ganze Grösse. Stufensitze und 45 Schranken waren zuerst durch den reichen Herodes Attikos, jenen romanisierten Griechen, der seiner Vaterstadt so viele Prunkgeschenke hinterliess, mit Marmor bekleidet worden, wozu er fast die ganzen Brüche des Pentelikon aufbrauchte. Unterdessen ist der Berg aufs neue ergiebig geworden, denn ein moderner Herodes Attikos, der reiche Grieche Averoff, hat vor einigen Jahren mit einem Millionenaufwand den Marmorbelag erneut. Die »panhellenischen« Spiele waren gut gemeint und wurden auch vom Volke mit donnerndem Jubel aufgenommen, standen aber zu dem Raum, auf dem sie vor sich gingen, in keinem Verhältnis; auch liess uns der weisse Glast nicht lange aushalten. Lieber wandten wir uns wieder den Platanen des Ilissos zu, den gesegneten, denen noch kein Gelehrter ihre echte Abkunft von den Bäumen, die dem Platon Schatten gaben, bestritten hat.

Lysikratesdenkmal in Athen

Eine breite grüne Allee führt am protestantischen Friedhof vorüber zum königlichen Garten und dem prangenden öffentlichen Park des »Zappeion«, die ganz voll sind von Duft und Vogelgesang. Indem wir uns verirren, geraten wir ganz von selbst auf eine kleine »platía« (Platz) ungefähr in der Mitte zwischen dem Hadrianstor und dem Dionysostheater. Dort erhebt sich in stiller Schöne das kleine Siegesmal des Lysikrates mit seinen reizenden korinthischen Kapitellchen und dem Akanthusknauf, der einst den goldenen Weihedreifuss trug. Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein! Das Athen des Theseus empfängt uns wieder.

Kleine Metropolis, Athen

Wenn wir nach solchen Wanderungen in den 46 Mégas Aléxandros zurückkehren, so erwartet uns unter der Hoteltür der »paidhi« (Pikkolo) mit einem langstieligen Wedel, mit dem er den Staub von unseren Schuhen weht, eine sehr nützliche Massregel, die in Athen ganz allgemein ist. Ich weiss jetzt, warum Agathon den Sokrates von den Sklaven entschuhen liess, bevor sie sich zum Mahle lagerten.

Im Hotel wird fast ganz europäisch gespeist; will man die griechischen Nationalgerichte kennen lernen, so muss man in die kleinen Speisehäuser gehen. Sie sind natürlich nicht jedermanns Geschmack, uns aber sagen sie zu. Wäre der Pilaffi nicht allzu hitzig, so könnte ich um seinetwillen dem italienischen Risotto untreu werden. Der griechische Boden spendet keinen Ueberfluss, dagegen ist, was er hervorbringt, von einer Feinheit und Güte, die es begreiflich machen, dass sich die Götter so gern an den Tisch der Sterblichen setzten. Welche seiner Gaben soll ich zuerst preisen, den Honig vom Hymettos oder die eleusinische Artischocke oder die Orangen von Kreta, die gar keine irdischen Orangen mehr sind, sondern aus den hesperischen Gärten kommen? Ich glaube, den höchsten Preis verdient das durchsichtig blasse griechische Oel, mit dem kein Luccheser- noch Provenceröl sich an Reinheit messen kann und das den Salat zu einem Hochgenuss macht. Bedenklich steht es nur um das Getränk; der Wein ist meistens zu feurig, und das Brunnenwasser von der Insel Andros, das als Mineralwasser teuer verkauft wird, ist zwar unschädlich, aber äusserst fade. Besser geht es, wenn man sich einmal mit dem weissen Retsinato befreundet hat, einem leicht geharzten 47 Landwein, der aussieht wie flüssiger Bernstein und an den der Gaumen sich bald gewöhnt. Ein türkischer Kaffee, der den Beschluss der Mahlzeit macht, hilft dann vollends den Durst stillen.

Ein Teil des Abends vergeht unter der vielsprachigen Gesellschaft des Megas Alexandros, die zumeist des Kongresses wegen gekommen ist.

Auch Griechen sind unter den Tischgästen, ruhige, höfliche, sehr zurückhaltende Menschen, die zum Teil selber »in Europa« gewesen sind und sich fliessend deutsch oder englisch ausdrücken. Besonders das letztere klingt in ihrem Munde sehr echt, weil auch ihre eigenen Laute an das Englische erinnern. Einige von ihnen haben das unveränderliche Lächeln wie unser Hotelangestellter, den ich den »Aegineten« nenne. Nicht nur bei den Gebildeten, sondern auch im Volke sieht man so gut wie gar kein Gebärdenspiel; das lässt die gehaltene Würde nicht zu. Nur eine Bewegung ist die ersten Male überraschend: das stumme Nein, das durch ein Aufrichten des Kinnes ausgedrückt wird in denselben Fällen, wo der Italiener zur Abwehr den rechten Zeigefinger schüttelt. Auffallend war mir der tiefglühende, tödliche Hass, mit dem jeder Grieche, den ich kennen lernte, von den Türken sprach. Man fühlte die elementare Naturgewalt durch, die bald danach zu so gewaltigen Flammen aufgeprasselt ist. Die Griechen haben ein langes Gedächtnis, und der Ottomane hat dafür gesorgt, dass es nicht einschlief. An unserer Tafel wurde mir eine edel aussehende Frau aus einem der vornehmsten Geschlechter gezeigt, deren Grossmutter von den Türken enthauptet worden war. – Der Türke, 48 sagte mir ein griechischer Tischgast, dem ich dafür die Verantwortung überlassen muss, der Türke sei niemals Europäer geworden, wie zivilisiert er sich auch in den europäischen Hauptstädten geberde. Man müsse ihn sehen, wenn er wieder unter Seinesgleichen sei und den Zwang ablege, wie höhnisch er da auf alle Kultur herunterblicke. Schon in Gang und Körperhaltung drücke sich der innere Hochmut des Barbaren aus, und auch die tiefe Missachtung der Frau, die er im Ausland zur Not zu verbergen wisse, trenne ihn von allem Fortschritt. Mit ähnlichem Grimm mochte man um das Jahr 400 v. Ch. in Athen von den Persern gesprochen haben.

Aber wie wird einem, wenn man unter solchen Gesprächen plötzlich am Nebentisch einen eleganten Herrn nach beendeter Mahlzeit eine farbige Perlenschnur mit kleiner Zottel hervorziehen sieht, um sich durch gedankenloses Hin- und Herschieben der Perlen, deren meist zwei auf einmal genommen werden, während der Verdauung zu vergnügen, ein Spiel, das bei Männern aus dem Volke ganz allgemein ist, aber in den besseren Ständen doch mehr ausnahmsweise und als Ueberbleibsel des ancien régime vorkommen dürfte.

An den Frauen findet man weniger die herausfordernde üppige Schönheit der Südländerin, als einen gewissen stilleren und zarteren Liebreiz, an dem die sehr glänzenden Augen und die besonders angenehmen Stimmen grossen Anteil haben. Dass sie auch von der modernen Bewegung ergriffen sind, bewies mir eine Einladung der athenischen Damen in ihr »Ergastirion«, eine grossangelegte Kunstgewerbeanstalt für Frauen, 49 wo vor allem auch die wundervollen alten Stickereien gepflegt werden; leider konnte ich nicht die nötige Zeit dafür aufbringen. Doch scheinen die orientalischen Begriffe noch im Verkehr nachzuwirken, denn es fiel mir auf, dass in Griechenland das starke Geschlecht zuerst bedient wird.

Am späteren Abend wird noch durch die beflaggte, in Festbeleuchtung glänzende Stadt geschlendert. Der Staub hat sich dann meist gelegt, und die Luft ist erquickend wie im Gebirge. Die Hauptstrassen und die von hochstämmigen Mimosenbäumen durchzogenen Boulevards sind breit, sauber, elegant, mit stolzen Marmorpalästen geschmückt und wimmeln von Menschen. Beim Kolokotronisdenkmal wurzle ich jedesmal an derselben Strassenecke fest, denn es dringen dort aus einer Parkanlage über unseren Häuptern Zauberdüfte wie aus dem Garten der Hesperiden. In einer der dunklen Nebengassen fesselte uns einmal lange Zeit der rote Schein einer nächtlichen Feuersbrunst, bis sie in aller Ruhe und Stille gelöscht war.

Das Strassenleben gleicht dem italienischen: vor den Kaffeehäusern sitzen geputzte Herren und Damen und schlürfen Gefrorenes; die Zeitungen werden ausgerufen, und an jeder Ecke lauert ein lustros, um den Vorübergehenden die staubigen Stiefel zu wichsen, die uns im Hotel trotz aller Bitten und Vorstellungen immer nur mit Papier abgerieben werden. (Erst bei der Abreise erfuhren wir, dass es Sitte ist, ein Zehnleptastück hineinzulegen, bevor man sie vor die Tür stellt, wenn man sie richtig geputzt haben will.) Mannigfache und reiche Männertrachten beleben das Strassenbild. 50 Recht wunderlich nimmt sich die Fustanella aus, das steifabstehende weisse Faltenröckchen, das vom Gürtel zu den Knien reicht und mit einer kurzen dunklen Jacke mit hängenden weissen Aermeln, mit Fez und Schnabelsschuhen, worauf eine rote Kokarde, getragen wird. So europäisch sich Neu-Athen gebärdet, diese Gestalten bezeugen den Orient, ebenso wie die gelassenen Philosophen, die mitten im Strassenlärm über ihrer Wasserpfeife die Welt vergessen.

In Griechenland ermüdet der Kopf keinen Augenblick, weil nicht wie in Italien die Stimmen aller Jahrhunderte verwirrend durcheinander reden. Fast ohne Uebergang stellt sich das moderne Athen neben das antike, und die glatte Regelmässigkeit seiner Prunkstrassen, die durch die Festbeleuchtung noch kenntlicher wird, hat nichts, was den Reisenden ablenken könnte; die paar alten byzantinischen Kirchlein stehen nur wie reizendes Spielzeug dazwischen, ohne sich aufzudrängen. Ein mittelalterliches Athen würde ein Unding sein. So bleibt der Geist immer gesammelt, immer in der Zeit des Perikles.

Schon nach wenigen Tagen hört sich die Landessprache nicht mehr so unbarmherzig fremd an. Altgriechische Worte tönen vertraut dazwischen. Es ist eine Wohltat, dass der Bahnhof stathmos heisst und stasis für die Tramhaltestelle leuchtet von selber ein. Von Tag zu Tag überzeugt sich der Kyrios mehr, dass zwischen dem alten und dem neuen Griechisch gar nicht der tiefe Abgrund klafft, den er erwartete, dass sich vielmehr das eine natürlich aus dem andern entwickelt 51 hat, und das vermehrt unsre Achtung vor den heutigen Griechen beträchtlich.

Der liebenswürdigste Zug des Volkes ist die Gastfreundlichkeit, die sich nie verleugnet. Heute so gut wie im Altertum ist der Fremde heilig. Ueberall, im Tram, in der Eisenbahn, in den überfülltesten Lokalen wird ihm von den Einheimischen Platz gemacht; wenn einer zögert, so erinnert ihn ein bedeutsamer Blick des Nebenmanns. Ist man in Ungewissheit über den Weg, so wird man unaufgefordert von den Vorübergehenden belehrt und geleitet. Wenn dabei die Sprache Schwierigkeiten macht, so bleiben immer mehr Menschen stehen, von denen der eine etwas Deutsch, der andere ein paar Worte Französisch oder allenfalls Italienisch weiss, diese Brocken steuern sie zusammen und bauen damit dem Fremden eine Brücke, wie es uns in Athen und Piraeus wiederholt aufs liebenswürdigste begegnet ist.

Denn obwohl der Kyrios seinem Alt-Attisch nun in kurzem eine ganze Menge neugriechischer Wendungen einverleibt hat, so erweist sich diese Mischung doch vorerst nicht für alle Fälle als ausreichend. Nichts Liebenswürdigeres als wie dann ein jeder sich müht ihn zu erraten, geschmeichelt, dass man ihm in der Sprache der grossen Vorfahren spricht, und voll guten Willens zu helfen. Welch ein glücklicher Augenblick, wenn plötzlich in dem Gesicht des Einheimischen ein Strahl des Verständnisses aufzuckt, und sein erfreutes, verbindliches málista! málista! ertönt. Holdes Zauberwörtlein málista, nie 52 werde ich deinen lieblichen Klang vergessen, das weiche l, das auf der Zunge schmilzt wie Honig vom Hymettos. Was dem Verirrten das bergende Dach, dem Schiffer das ersehnte Land, das warst mir du in jenen ersten Tagen auf griechischem Boden, gesegnetes málista!

Unter so vielen Wohlgesinnten, die Anspruch auf meine Erinnerung haben, soll auch jenes Biedermanns von Phaleron gedacht sein, der, als uns einmal in dem kleinen Kafeníon dort am Meere die Lust anwandelte, von dem landesüblichen lockeren Käse zu versuchen, voll Eifer dem Wirt das Glasgefäss aus der Hand nahm und mit kohlschwarzen, seit Wochen nicht gewaschenen Fingern über die zarte weisse Oberfläche strich, um sich zu überzeugen, ob der Käse schon fest genug sei, um von den Fremdlingen mit Genuss verspeist zu werden.

Wundervolle attische Frühlingstage, sonnig und kalt, von denen jeder der schönste war. Zwar ist der Himmel von Hellas nicht so hoch und weit wie der italienische und auch selten völlig klar. Sterne und Wolken wandern niedriger. Dafür ist die fast immer bewegte Luft so rein und leicht wie im Hochgebirge; kein Wunder, dass die Hellenen den Kopf immer zum Schaffen frei hatten. Es fehlt die Pflanzenfülle ausser in den öffentlichen Gärten; nur der Akanthus und die Agave begleiten uns auf unseren Wanderungen, diese aber treibt einen Blütenstengel, hoch wie ein Pinienstamm. Und wie soll man aufhören, die wilden Blumen zu preisen, dieses nie gesehene durchsichtige Blau der Cyane und das Sonnengold der Ringelblume, von dem dunklen 53 Seidenglanz des überall verstreuten Mohns ganz zu schweigen. Es ist die durchscheinende Feinheit des seidigen Gewebes, was ihren Farben diesen unsagbaren Schmelz gibt. Und nur Undankbarkeit könnte die ebenso herrlichen Gartenblumen vergessen, die im Ueberschwang unsere Zimmer schmücken. Immer hatte ich gedacht, wenn ich bei den griechischen Dichtern einen Blumennamen fand, dass die Blumen von Hellas viel viel schöner gewesen sein müssten, als alle anderen, weil ihre Namen so märchenhaft lieblich klingen. Und siehe, es war keine überschwengliche Einbildung, sondern reine Wirklichkeit, nur dass sie heute noch ebenso schön sind wie in jenen goldenen Tagen, denn dieselbe Sonne lockt sie ja aus demselben Boden hervor.

Nicht immer kann man auf die Akropolis pilgern; es gibt auch Tage, wo man den mykenischen Goldschmuck und das Triptolemosrelief im Nationalmuseum sehen oder auf den Nymphenhügel steigen will, wo jetzt die Sternwarte steht, und auf die nur durch eine Senkung davon getrennte Pnyx, deren hochgemauerte Stufen an manche stürmische Sitzung erinnern, oder auf den gleichfalls nahegelegenen Musenhügel, der sich seit der Spätzeit nach dem langweiligen Philópapposdenkmal nennt. Doch sucht auch von dort das Auge immer zuerst wieder die Akropolis. Am schönsten stellt sie sich wohl beim Aufstieg auf den Lykabettos dar, wo ihre vollkommene Tafelgestalt ganz klar heraustritt; wie ein grosser geschmückter Altar erhebt sich da die Götterburg unter dem blauen Himmel. Aber auch in einer Abendstimmung vom Philópappos aus gesehen bleibt sie mir unvergesslich, 54 wie sie schon vom goldflimmernden Zwielicht entkörpert dastand, nicht mehr sie selber, sondern ein Traum von ihr. Man kann sich schon die Zeit nicht mehr vorstellen, wo man diesen Anblick noch nicht kannte; man mag an die nicht denken, wo er nur noch Erinnerung sein wird.

Siegesgöttin, sich die Sandale bindend, von der Balustrade des Niketempels in Athen

Doch ganz Attika ist von Göttlichkeit durchtränkt, und von unseren attischen Wanderungen will ich jetzt erzählen.