|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hochgeehrte Versammlung!

In der Vaterstadt Beethovens, des gewaltigsten unter den Heroen der Tonkunst, schien mir kein Gegenstand zur Besprechung in einem größeren Kreise geeigneter als die Musik. Ich will daher, der Richtung folgend, die meine Arbeiten in der letzten Zeit genommen haben, versuchen Ihnen auseinanderzusetzen, was Physik und Physiologie über die geliebteste Kunst des Rheinlandes, über Musik und musikalische Verhältnisse zu sagen wissen. Die Musik hat sich bisher mehr als jede andere Kunst der wissenschaftlichen Behandlung entzogen. Dichtkunst, Malerei und Bildhauerei entnehmen wenigstens das Material für ihre Schilderungen aus der Welt der Erfahrung, sie stellen Natur und Menschen dar. Nicht bloß kann nun dieses ihr Material auf seine Richtigkeit und Naturwahrheit kritisch untersucht werden, sondern gar in der Erforschung der Gründe für das ästhetische Wohlgefallen, welches die Werke dieser Künste erregen, hat die wissenschaftliche Kunstkritik, wenn auch enthusiastische Seele ihr dazu oft die Berechtigung bestreiten, unverkennbare Fortschritte gemacht. In der Musik dagegen behalten, wie es scheint, vorläufig noch diejenigen recht, welche die kritische »Zergliederung ihrer Freuden« von sich weisen. Diese Kunst, die ihr Material nicht aus der sinnlichen Erfahrung nimmt, die nicht die Außenwelt zu beschreiben, nur ausnahmsweise sie nachzuahmen sucht, entzieht dadurch der wissenschaftlichen Betrachtung die meisten Angriffspunkte, die die anderen Künste darbieten, und erscheint daher in ihren Wirkungen ebenso unbegreiflich und wunderbar, wie sie mächtig ist. Wir müssen und wollen uns deshalb vorläufig auf die Betrachtung ihres künstlerischen Materials, der Töne oder Tonempfindungen, beschränken. Es hat mich immer als ein wunderbares und besonders interessantes Geheimnis angezogen, daß gerade in der Lehre von den Tönen, in den physikalischen und technischen Fundamenten der Musik, die unter allen Künsten in ihrer Wirkung auf das Gemüt als die stoffloseste, flüchtigste und zarteste Urheberin unberechenbarer und unbeschreiblicher Stimmungen erscheint, sich die Wissenschaft des reinsten und konsequentesten Denkens, die Mathematik, so fruchtbar erwies. Der Generalbaß ist ja eine Art angewandter Mathematik; in der Abteilung der Tonintervalle, der Taktteile usw. spielen die Verhältnisse ganzer Zahlen – zuweilen sogar Logarithmen–eine hervorragende Rolle. Mathematik und Musik, der schärfste Gegensatz geistiger Tätigkeit, den man auffinden kann, und doch verbunden, sich unterstützend, als wollten sie die geheime Konsequenz nachweisen, die sich durch alle Tätigkeiten unseres Geistes hinzieht und die uns auch in den Offenbarungen des künstlerischen Genius unbewußte Äußerungen geheimnisvoll wirkender Vernunftmäßigkeit ahnen läßt.

Indem ich die physikalische Akustik vom physiologischen Standpunkte aus betrachte, d. h. näher der Rolle nachging, welche dem Ohr in der Wahrnehmung der Töne zuerteilt ist, schien sich manches in seinem Zusammenhange klarer darzustellen; und so will ich denn versuchen, ob ich Ihnen einiges von dem Interesse mitteilen kann, welches diese Fragen in mir erregt haben, indem ich Ihnen einige Ergebnisse der physikalischen und physiologischen Akustik anschaulich zu machen suche.

Die Kürze der zugemessenen Zeit fordert, daß ich mich auf einen Hauptpunkt beschränke; ich will aber den wichtigsten von allen herausgreifen, an welchem Sie am besten erkennen werden, welche Bedeutung und Ergebnisse wissenschaftliche Untersuchungen in diesem Gebiete haben können, nämlich die Frage nach dem Grunde der Konsonanz. Tatsächlich steht fest, daß die Schwingungszahlen konsonanter Töne zueinander immer im Verhältnis kleiner ganzer Zahlen stehen. Aber warum? Was haben die Verhältnisse der kleinen ganzen Zahlen mit der Konsonanz zu tun? Es ist dies eine alte Rätselfrage, die schon Pythagoras der Menschheit aufgegeben hat und die bisher ungelöst geblieben ist. Sehen wir zu, ob wir sie mit den Hilfsmitteln der modernen Wissenschaft beantworten können.

Zuerst, was ist ein Ton? Schon die gemeine Erfahrung lehrt uns, daß alle tönenden Körper in Zitterungen begriffen sind. Wir sehen und fühlen dies Zittern, und bei starken Tönen fühlen wir, selbst ohne den tönenden Körper zu berühren, das Schwirren der uns umgebenden Luft. Spezieller zeigt die Physik, daß jede Reihe von hinreichend schnell sich wiederholenden Stößen, welche die Luft in Schwingung versetzt, in dieser einen Ton erzeugt.

Musikalisch wird der Ton, wenn die schnellen Stöße in ganz regelmäßiger Weise und in genau gleichen Zeiten sich wiederholen, während unregelmäßige Erschütterungen der Luft nur Geräusche geben. Die Höhe eines musikalischen Tons hängt von der Zahl solcher Stöße ab, die in gleicher Zeit erfolgen; je mehr Stöße in derselben Zeit, desto höher der Ton. Dabei stellt sich, wie bemerkt, ein enger Zusammenhang zwischen den bekannten harmonischen, musikalischen Intervallen und der Zahl der Luftschwingungen heraus. Wenn bei einem Ton zweimal soviel Schwingungen in derselben Zeit geschehen, wie bei einem anderen, so ist er die höhere Oktave dieses anderen. Ist das Verhältnis der Schwingungen in gleicher Zeit 2:3, so bilden beide Töne eine Quinte, ist es 4:5, so bilden sie eine große Terz.

Wenn Sie sich merken, daß die Anzahl der Schwingungen bei den Tönen des Durakkords CEGC im Verhältnis der Zahlen 4:5:6:8 steht, so können Sie daraus alle anderen Tonverhältnisse herleiten, indem Sie über jeden der genannten Töne sich einen neuen Durakkord gebaut denken, der dieselben Schwingungsverhältnisse zeigt. Die Zahl der Schwingungen ist, wie sich bei einer nach dieser Regel angestellten Berechnung ergibt, innerhalb des Gebietes der hörbaren Töne außerordentlich verschieden. Da die höhere Oktave eines Tones zweimal soviel Schwingungen macht als ihr Grundton, so macht die zweithöhere viermal, die dritte achtmal so viel. Unsere neueren Pianofortes umfassen sieben Oktaven; ihr höchster Ton macht deshalb hundertachtundzwanzig Schwingungen in derselben Zeit, wo ihr tiefster eine Schwingung vollführt.

Das tiefste C1, was unsere Klaviere zu haben pflegen und welches die sechzehnfüßigen offenen Pfeifen der Orgel geben–die Musiker nennen es das Kontra- C–, macht dreiunddreißig Schwingungen in der Sekunde. Wir nähern uns bei ihm schon den Grenzen des Hörens. Sie werden auf dem Pianoforte bemerkt haben, daß diese Töne einen dumpfen, schlechten Klang haben; man kann ihre musikalische Höhe, die Reinheit ihrer Stimmung nicht mehr so leicht ganz scharf beurteilen. Auf der Orgel ist das Kontra- C etwas kräftiger als das der Saiten, aber auch hier fühlt sich das Ohr über die musikalische Höhe des Tons unsicher. Auf den größeren Orgeln findet sich noch eine ganze Oktave unter diesem Kontra- C, bis zu einer zweiunddreißigfüßigen Pfeife, die das nächsttiefere C von sechzehneinhalb Schwingungen in der Sekunde gibt; aber das Ohr empfindet diese Töne kaum noch als etwas anderes, denn als ein dumpfes Dröhnen, und je tiefer sie sind, desto deutlicher unterscheidet es schon die einzelnen Luftstöße in ihnen. Sie werden deshalb musikalisch auch immer nur zur Verstärkung der Töne der nächsthöheren Oktave gebraucht, denen sie den Eindruck größerer Tiefe geben.

Mit Ausnahme der Orgel finden die übrigen musikalischen Instrumente die Grenze ihrer Tiefe alle, so verschiedene Mittel zur Tonerzeugung sie auch anwenden, ungefähr in derselben Gegend der Tonleiter wie das Klavier, nicht weil es unmöglich wäre, langsamere Luftstöße von ausreichender Kraft hervorzubringen, sondern weil das Ohr seinen Dienst versagt und langsamere Stöße eben nur als einzelne Stöße empfindet, nicht zu einem Ton zusammenfaßt.

Die oft wiederholte Angabe des französischen Physikers Savart, daß er an einem besonders konstruierten Instrument Töne von acht Schwingungen in der Sekunde gehört habe, scheint auf einem Irrtum zu beruhen,

Nach der Höhe hin gibt man den Pianofortes wohl einen Umfang bis zur siebenten Oktave des Kontra- C, dem sogenannten fünfgestrichenen c von viertausendzweihundertvierundzwanzig Schwingungen in der Sekunde. Von den Orchesterinstrumenten könnte nur die Pikkoloflöte ebenso hoch oder noch einen Ton höher gehen. Die Violine pflegt nur bis zu dem zunächst darunter liegenden E von zweitausendsechshundertvierzig Schwingungen in der Sekunde gebraucht zu werden, abgesehen von den Kraftleistungen himmelstürmerischer Virtuosen, welche hier gern Motive suchen, um ihren Hörern neues und unerhörtes Herzweh zu bereiten. Solchen winken übrigens über dem fünfgestrichenen C noch drei ganze Oktaven hörbarer und den Ohren höchst schmerzhafter Töne entgegen, wie Despretz nachgewiesen hat, der mittels kleiner, mit dem Violinbogen gestrichener Stimmgabeln das achtgestrichene C von zweiunddreißigtausendsiebenhundertsiebzig Schwingungen in der Sekunde erreicht zu haben angibt. Dort erst schien die Tonempfindung ihre Grenze zu erreichen, und auch hier waren in den letzten Oktaven die Intervalle nicht mehr zu unterscheiden.

Die musikalische Höhe des Tons hängt nur von der Zahl der Luftschwingungen in der Sekunde ab, nicht von der Art, wie sie hervorgebracht werden. Es ist gleichgültig, ob es durch die schwingenden Saiten des Klaviers und der Violine, durch die Stimmbänder des menschlichen Kehlkopfs, durch die Metallzungen des Harmoniums, die Rohrzungen der Klarinette, Oboe und des Fagotts, durch die Schwingung der Lippen des Blasenden im Mundstück der Blechinstrumente oder durch die Brechung der Luft an den scharfen Lippen der Orgelpfeifen und Flöten geschieht.

Ein Ton von gleicher Schwingungszahl ist immer gleich hoch, von welchem dieser Instrumente er auch hervorgebracht werden mag. Was übrigens nun noch die Note A des Klaviers von der gleichen Note A der Violine, Flöte, Klarinette, Trompete unterscheidet, nennt man die Klangfarbe, auf die wir später noch zurückkommen.

Aus dem bisher Angeführten ersehen Sie, daß unser Ohr von Erschütterungen der Luft affiziert wird, deren Zahl in der Sekunde innerhalb gewisser Grenzen liegt, nämlich zwischen etwa zwanzig und zweiunddreißigtausend, und daß infolge dieser Affektion die Empfindung eines Tones entsteht.

Daß diese Empfindung eben eine Tonempfindung ist, beruht nicht auf der besonderen Art jener Lufterschütterungen, sondern nur in der besonderen Empfindungsweise unseres Ohrs und unseres Hörnerven. Ich bemerkte schon vorher, daß wir das Zittern der Luft bei starken Tönen auch mit der Haut fühlen. So können auch Taubstumme die Luftbewegung, welche wir Schall nennen, wahrnehmen; aber sie hören sie nicht, d. h. sie haben dabei keine Tonempfindung im Ohr, sondern sie fühlen sie durch die Hautnerven, und zwar in deren besonderer Empfindungsweise, als Schwirren. Auch die Grenzen der Schwingungsdauer, innerhalb deren das Ohr die Luftzitterung als Schall empfindet, hängen von der Eigentümlichkeit des Ohres ab.

Wenn die Sirene langsam umläuft und die Luftstöße deshalb langsam erfolgen, hören Sie noch keinen Ton. Wenn sie schneller und schneller läuft, wird dadurch in der Art der Lufterschütterungen nichts Wesentliches geändert; außerhalb des Ohres kommt dabei nichts Neues hinzu, sondern was neu hinzukommt, ist nur die Empfindung des Ohres, welches nun erst anfängt, von den Lufterschütterungen erregt zu werden, und eben deshalb geben wir den schnelleren Luftzitterungen einen neuen Namen und nennen sie Schall. Wenn Sie Paradoxen lieben, können Sie sagen, die Luftzitterung wird zum Schall, erst wenn sie das hörende Ohr trifft.

Ich muß Ihnen jetzt weiter die Ausbreitung des Schalls durch den Luftraum beschreiben. Die Bewegung der Luftmasse, wenn ein Ton durch sie hineilt, gehört zu den sogenannten Wellenbewegungen, einer in der Physik sehr wichtigen Klasse von Bewegungen. Denn außer dem Schall ist auch das Licht eine Bewegung derselben Art.

Der Name ist vom Vergleich mit den Wellen der Oberfläche unserer Gewässer hergeleitet, und wir werden an ihnen auch die Eigentümlichkeiten einer solchen Bewegung uns am leichtesten anschaulich machen können.

Wenn wir einen Punkt einer ruhenden Wasserfläche in Erschütterung versetzen, z. B. einen Stein hineinwerfen, so pflanzt sich die Bewegung, welche wir hervorgerufen haben, in Form kreisförmig sich verbreitender Wellen über die Oberfläche des Wassers fort. Der Wellenkreis wird immer größer und größer, während an dem ursprünglich getroffenen Punkt schon wieder Ruhe hergestellt ist; dabei werden die Wellen immer niedriger, je mehr sie sich von ihrem Mittelpunkte entfernen, und verschwinden allmählich. Wir unterscheiden an einem solchen Wellenzuge hervorragende Teile, die Wellenberge, und eingesenkte, die Wellentäler.

Einen Wellenberg und ein Tal zusammengenommen nennen wir eine Welle, und deren Länge messen wir vom Gipfel eines Wellenberges bis zum nächsten.

Während die Welle über die Oberfläche der Flüssigkeit hinläuft, bewegen sich nicht etwa die Wasserteilchen, aus denen sie besteht, mit ihr fort. Wir können das leicht erkennen, wenn ein Hälmchen auf dem Wasser schwimmt. Die Wellen, welche es erreichen, heben es und senken es, aber wenn sie vorübergezogen sind, ist das Hälmchen nicht merklich von seiner Stelle gerückt.

Ein schwimmendes leichtes Körperchen macht aber durchaus nur die Bewegungen mit, welche die benachbarten Wasserteilchen machen. Wir schließen daraus, daß auch diese nicht der Welle gefolgt, sondern nach einigem Hin- und Herschwanken an ihrem ersten Platze geblieben sind. Was sich also als Welle fortbewegt, sind nicht die Wasserteilchen selbst, sondern es ist nur eine Form der Oberfläche, die sich fort und fort aus neuen Wasserteilchen aufbaut. Die Bahnen der einzelnen Wasserteilchen sind vielmehr in sich geschlossene senkrecht stehende Kreisbahnen, in denen sie fortdauernd mit nahe gleichförmiger Geschwindigkeit umlaufen, solange Wellen über sie weggehen.

Um nun von den Wasserwellen zu den Schallwellen hinüberzukommen, denken Sie sich statt des Wassers eine zusammendrückbare elastische Flüssigkeit, wie es die Luft ist, und die Wasserwellen durch eine auf die Oberfläche gelegte feste Platte niedergedrückt, so aber, daß die Flüssigkeit dem Druck nirgend seitlich ausweicht. Unter den Wellenbergen, wo am meisten Flüssigkeit sich befindet, wird sie dabei am stärksten verdichtet werden, in den Wellentälern weniger. Sie bekommen also jetzt statt der Wellenberge verdichtete Luftschichten, statt der Wellentäler weniger dichte. Nun stellen Sie sich vor, daß diese platt gepreßten Wellen sich ebenso fortpflanzen wie vorher, und daß auch die senkrechten Kreisbahnen der einzelnen Wasserteilchen in horizontale gerade Linien zusammengepreßt seien. So bleibt denn auch für die Schallwellen die Eigentümlichkeit bestehen, daß die Luftteilchen in ihrer geradlinigen Bahn nur hin und her schwanken, während die Welle selbst eine sich fortpflanzende Bewegungsform ist, die sich fortdauernd aus neuen Luftteilchen zusammensetzt. Damit hätten wir zunächst Schallwellen, die sich von ihrem Mittelpunkte in horizontaler Richtung ausbreiteten.

Aber die Ausbreitung der Schallwellen ist nicht, wie die der Wasserwellen, auf eine horizontale Fläche beschränkt, sondern sie können sich nach allen Richtungen in den Raum hinein ausbreiten. Denken Sie die Kreise, welche ein in das Wasser geworfener Stein erzeugt, nach allen Richtungen des Raumes hin auslaufend, so werden daraus kugelförmige Luftwellen, in denen sich der Schall verbreitet.

Wir können also fortfahren, uns an dem Bilde der Wasserwellen die Eigentümlichkeiten der Schallbewegung anschaulich zu machen.

Die Länge der Wasserwellen (d. h. von Wellenberg zu Wellenberg gemessen) ist außerordentlich verschieden, von den kleinen Kräuselungen der Oberfläche an, wie sie ein fallender Tropfen oder ein leichter Windhauch auf der spiegelnden Fläche erregt, bis zu den Wellen, die den Schweif eines Dampfschiffs bilden und einen Schwimmer oder Kahn schon artig zu schaukeln vermögen, und von diesen wieder bis zu den Wogen des zürnenden Ozeans, in deren Tälern Linienschiffe mit der Länge ihres Kiels Platz finden und deren Berggipfel nur der überschauen kann, der in die Masten emporgestiegen ist. Ähnliche Unterschiede finden wir bei den Schallwellen. Die kleinen Kräuselungen des Wassers von geringer Wellenlänge entsprechen den hohen Tönen, die langen Meereswogen den tiefen. Das Kontra- C z. B. hat Wellen von fünfunddreißig Fuß Länge, seine höhere Oktave halb so lange, während die höchsten Klaviertöne nur drei Zoll lange Wellen geben.

Sie sehen, daß die Wellenlänge mit der Höhe des Tones zusammenhängt; ich füge hinzu, daß die Höhe der Wellenberge oder, auf die Luft übertragen, die Stärke der abwechselnden Verdichtungen und Verdünnungen, der Stärke und Intensität des Tones entspricht. Aber Wellen von gleicher Höhe können noch eine verschiedene Form haben. Die Gipfel ihrer Berge z. B. können abgerundet oder spitz sein. Entsprechende Verschiedenheiten können auch bei Schallwellen von gleicher Tonhöhe und Stärke vorkommen, und zwar ist es die Klangfarbe, was der Form der Wasserwellen entspricht. Man überträgt den Begriff der Form von den Wasserwellen auch auf die Schallwellen.

Denken Sie sich Wasserwellen verschiedener Form platt gedrückt, so wird zwar nun die geebnete Oberfläche keine Formverschiedenheit mehr zeigen, aber im Inneren der Wassermasse werden wir verschiedene Arten von Verteilung des Drucks und der Dichtigkeit haben, die den Formverschiedenheiten der ungepreßten Oberfläche entsprechen.

In diesem Sinne können wir also auch von einer Form der Schallwellen sprechen und sie darstellen. Wir lassen die Kurve sich heben, wo der Druck wächst, sich senken, wo er abnimmt; gleichsam als hätten wir unterhalb der Kurve eine zusammengepreßte Flüssigkeit, die sich bis zur Höhe der Kurve ausdehnen müßte, um ihre natürliche Dichtigkeit zu erreichen.

Bisher können wir leider erst in sehr wenigen Fällen Rechenschaft von der Form der Schallwellen geben, die den Klangfarben verschiedener tönender Körper entsprechen.

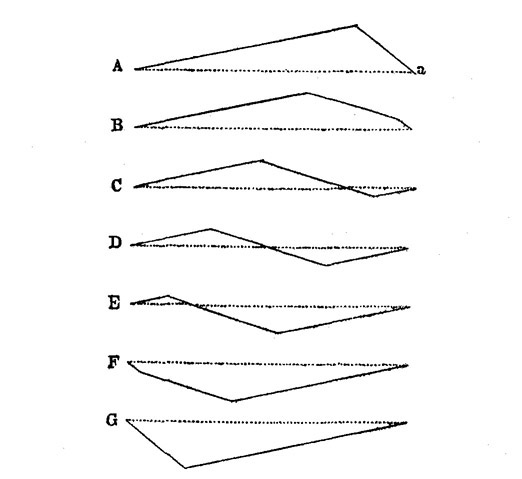

Fig. 1

Unter den Formen von Schallwellen, die wir genauer bestimmen können, ist eine von großer Wichtigkeit, welche wir die einfache oder reine Wellenform nennen können, dargestellt in Figur 1. Man sieht sie bei Wasserwellen nur, wenn sie zu ihrer Länge verhältnismäßig niedrig sind und über eine spiegelnde Wasserfläche ohne störende äußere Einflüsse und ohne vom Winde gebläht zu sein, ablaufen. Berg und Tal sind sanft abgerundet, gleich breit und symmetrisch, so daß die Berge, wenn man sie umgekehrt in die Täler legte, gerade hineinpassen würden. Bestimmter zu charakterisieren wäre diese Wellenform dadurch, daß die Wasserteilchen in genau kreisförmigen Bahnen von geringem Durchmesser mit genau gleichförmiger Geschwindigkeit umlaufen. Dieser einfachen Wellenform entspricht eine Art von Tönen, die wir aus nachher anzuführenden Gründen in bezug auf ihre Klangfarbe einfache Töne nennen wollen. Solche Töne erhalten wir, indem wir eine angeschlagene Stimmgabel vor die Mündung einer gleichgestimmten Resonanzröhre halten. Auch scheint der Ton klangvoller menschlicher Stimmen, welche in ihren mittleren Lagen den Vokal U singen, sich nicht weit von dieser Wellenform zu entfernen.

Außerdem kennt man die Bewegungsgesetze der Saiten genau genug, um in einigen Fällen die Bewegungsform bestimmen zu können, die sie der Luft mitteilen. So stellt zum Beispiel Figur 2 die Formen dar, welche eine mit einem spitzen Stift gerissene Saite, wie die einer Zither, nacheinander annimmt.

Fig. 2

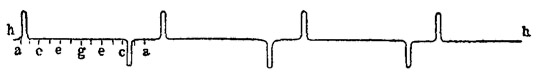

Aa stellt die Form der Saite dar, welche sie in dem Moment des Anschlags annimmt, dann folgen nach gleichen Zwischenzeiten die Formen B, C, D, E, F, G, dann wieder rückwärts F, E, D, C, B, A und so fort, sich immer wiederholend. Die Bewegungsform, welche von einer solchen Saite mittels des Resonanzbodens an die Luft übertragen wird, entspricht etwa der in Figur 3 dargestellten gebrochenen Linie, wobei hh der Gleichgewichtslage entspricht und die Buchstaben a b c d e f g die Stellen der Wellenlinie bezeichnen, die durch die Wirkung der einzelnen in Figur 2 durch entsprechende große Buchstaben bezeichneten Saitenformen hervorgebracht werden.

Fig. 3

Man sieht leicht, wie, auch abgesehen von der Größe, die Form dieser Wellen (die auf einer Wasserfläche allerdings nicht würden vorkommen können) abweicht von der Figur 1, indem die Saite nur eine Reihe kurzer und abwechselnd nach entgegengesetzten Seiten gerichteter Stöße auf die Luft überträgt. (Es ist hierbei angenommen, daß der Resonanzboden und die ihn berührende Luft dem Zuge, der das Ende der Saite ausübt, unmittelbar folgen, ohne eine merkliche Rückwirkung auf die Bewegung der Saite auszuüben.)

Die Luftwellen, welche durch den Ton einer Violine hervorgebracht werden, würden bei entsprechender Darstellungsweise durch die Kurve Figur 4 darzustellen sein. Während jeder Schwingungsperiode wächst der Druck gleichmäßig und fällt am Ende derselben plötzlich wieder auf ein Minimum.

Fig. 4

Solchen Verschiedenheiten der Tonwellenform entspricht also die Verschiedenheit der Klangfarbe; ja wir können den Vergleich noch weiter treiben. Je gleichmäßiger gerundet die Wellenform ist, desto weicher und milder die Klangfarbe; je abgerissener und eckiger die Wellenform, desto schärfer der Klang. Die Stimmgabeln mit ihrer rundlichen Wellenform, Figur 1, haben einen außerordentlich weichen Klang, der Klang der Zither und Violine zeigt ähnliche Schärfe wie ihre Wellenformen, Figuren 3 und 4.

Endlich möchte ich nun Ihre Aufmerksamkeit noch einem lehrreichen Schauspiel zulenken, was ich nie ohne ein gewisses physikalisches Vergnügen gesehen habe, weil es dem körperlichen Auge auf der Wasserfläche anschaulich macht, was sonst nur das geistige Auge des mathematischen Denkers in der von Schallwellen durchkreuzten Luft erkennen kann. Ich meine das Übereinanderliegen von vielen verschiedenen Wellensystemen, deren jedes einzelne seinen Weg ungestört fortsetzt. Wir können es von jeder Brücke aus auf der Oberfläche unserer Flüsse sehen, am erhabensten und reichsten aber, wenn wir auf einem hohen Punkte am Meeresufer stehen.

Oft habe ich an den steilen, waldreichen Küsten des Samlandes, wo uns Bewohnern Ostpreußens das Meer die Stelle der Alpen vertrat, Stunden mit seiner Betrachtung verbracht.

Selten fehlt es dort an verschieden langen, nach verschiedener Richtung sich fortpflanzenden Wellensystemen in unabsehbarer Zahl. Die längsten pflegen vom hohen Meer gegen das Ufer zu laufen, kürzere entstehen, wo die größeren brandend zerschellen, und laufen wieder hinaus in das Meer. Vielleicht stößt noch ein Raubvogel nach einem Fisch und erregt ein System von Kreiswellen, die, über die anderen hin auf der wogenden Fläche schaukelnd, sich so regelmäßig erweitern, wie auf dem stillen Spiegel eines Landsees. So entfaltet sich vor dem Beschauer von dem fernen Horizont her, wo zuerst aus der stahlblauen Fläche weiße Schaumkronen auftauchend die herankommenden Wellenzüge verraten, bis zu dem Strand unter seinen Füßen, wo sie ihre Bogen auf den Sand zeichnen, ein erhabenes Bild unermeßlicher Kraft und immer wechselnder Mannigfaltigkeit, die nicht verwirrt, sondern den Geist fesselt und erhebt, da das Auge leicht Ordnung und Gesetz darin erkennt.

Ebenso müssen Sie sich nun die Luft eines Konzert- oder Tanzsaales von einem bunten Gewimmel gekreuzter Wellensysteme nicht nur in der Fläche, sondern nach allen ihren Dimensionen durchschnitten denken. Von dem Mund der Männer gehen weitgedehnte fünf- bis zwölffüßige Wellen aus, kürzere eineinhalb- bis dreifüßige von den Lippen der Frauen. Das Knistern der Kleider erregt kleine Kräuselungen in der Luft, jeder Ton des Orchesters entsendet seine Wellen, und alle diese Systeme verbreiten sich kugelförmig von ihrem Ursprungsort, schießen durcheinander, werden von den Wänden des Saales reflektiert und laufen so hin und wider, bis sie endlich, von neu entstandenen übertönt, erlöschen.

Wenn dieses Schauspiel nun auch dem körperlichen Auge verhüllt bleibt, so kommt uns ein anderes Organ zu Hilfe, um uns Kunde davon zu geben, nämlich das Ohr. Es zerlegt das Durcheinander der Wellen, welches in einem solchen Falle viel verwirrender sein würde als die Durchkreuzung der Meereswogen, wieder in die einzelnen Töne, die es zusammensetzen, es unterscheidet die Stimmen der Männer und Frauen, ja der einzelnen Individuen, die Klänge der verschiedenen musikalischen Instrumente, das Rauschen der Kleider, die Fußtritte und so weiter.

Wir müssen näher erörtern, was dabei geschieht. Wenn, wie wir vorher annahmen, auf die wogende Meeresfläche ein Raubvogel stößt, so entstehen Wellenringe, die sich auf der bewegten Fläche langsam und regelmäßig ausbreiten, wie auf der ruhenden.

Diese Ringe werden in die gekrümmte Oberfläche der Wogen genau ebenso hineingeschnitten, wie sonst in die ebene des ruhenden Wasserspiegels. Die Form der Wasseroberfläche wird in diesen wie in anderen verwickelteren Fällen dadurch bestimmt, daß die Höhe jedes Punktes gleich wird der Höhe sämtlicher in diesem Augenblick dort zusammentreffender Wellenberge zusammengenommen, wovon abzuziehen ist die Summe aller dort gleichzeitig hintreffenden Wellentäler. Man nennt eine solche Summe positiver Größen (der Wellenberge) und negativer (der Wellentäler), welche letzteren, statt sich zu summieren, abzuziehen sind, eine algebraische Summe, und kann in diesem Sinne sagen: die Höhe jedes Punktes der Wasserfläche wird gleich der algebraischen Summe aller Wellenteile, die gleichzeitig dort zusammentreffen.

Bei den Schallwellen ist es nun ähnlich. Auch sie summieren sich an jeder Stelle des Luftraumes sowie am Ohr des Hörenden. Auch bei ihnen wird die Verdichtung und die Geschwindigkeit der Luftteilchen im Gehörgang gleich der algebraischen Summe der einzelnen Werte der Verdichtung und Geschwindigkeit, welche den Schallwellen, einzeln genommen, zukommen. Diese eine Bewegung der Luft, welche durch das Zusammenwirken verschiedener tönender Körper entsteht, muß nun das Ohr wieder in Teile zerlegen, welche den Einzelwirkungen entsprechen. Dabei befindet es sich unter viel ungünstigeren Bedingungen als das Auge, welches die ganze wogende Fläche auf einmal überschaut, während das Ohr natürlich nur die Bewegung der ihm zunächst benachbarten Luftteilchen wahrnehmen kann. Und doch löst das Ohr jene Aufgabe mit der größten Genauigkeit, Sicherheit und Bestimmtheit. Es muß also die Fähigkeiten haben, alle die einzelnen zusammenwirkenden Töne aus der Bewegung eines einzigen Punktes im Luftraum herauszufinden.

Für die Erklärung dieser wichtigen Fähigkeit des Ohres scheinen neuere anatomische Entdeckungen eine Aussicht zu gewähren.

Sie werden alle schon an musikalischen Instrumenten, namentlich an Saiten, das Phänomen des Mittönens wahrgenommen haben. Die Saite eines Pianoforte zum Beispiel, deren Dämpfer man aufgehoben hat, gerät in Schwingung, sobald in der Nähe und stark genug ihr eigener Ton angegeben wird. Hört der erregende Ton auf, so hört man denselben Ton noch auf der Saite eine Weile nachklingen. Legt man Papierschnitzelchen auf die Saite, so werden sie abgeworfen, sowie ihr Ton angegeben wird. Das Mittönen der Saite beruht darauf, daß die schwingenden Luftteilchen gegen die Saite und ihren Resonanzboden stoßen.

Jeder einzelne Wellenberg der Luft, der an der Saite vorbeigeht, wirkt allerdings zu schwach, um eine merkliche Bewegung der Saite hervorzubringen. Wenn aber eine lange Reihe von Wellenbergen so auf die Saite stoßen, daß jeder folgende die kleine Erschütterung vermehrt, welche die vorigen zurückgelassen haben, so wird die Wirkung endlich merklich. Es ist ein Vorgang derselben Art wie bei einer Glocke von ungeheurem Metallgewicht, die sich unter dem Stoß des kräftigsten Mannes kaum bewegt, während ein Knabe sie allmählich in die gewaltigsten Schwingungen setzen kann, indem er taktmäßig in demselben Rhythmus, wie die Glocke ihre Pendelschwingungen vollführt, an dem Strick zieht.

Diese eigentümliche Verstärkung der Schwingungen hängt hierbei ganz wesentlich von dem Rhythmus ab, in welchem der Zug ausgeübt wird. Wenn die Glocke einmal in Pendelschwingungen von mäßiger Breite versetzt worden ist und der Knabe am Seil immer gerade in der Zeit zieht, wo das Seil sich senkt und wo sein Zug der schon vorhandenen Bewegung der Glocke gleichgerichtet ist, so wird jeder solche Zug diese Bewegung, wenn auch nur wenig, verstärken; dadurch wird sie aber allmählich zu einer beträchtlichen Größe anwachsen.

Wollte der Knabe in unregelmäßigen Zwischenzeiten seine Kraft anwenden, bald so, daß er die Bewegung der Glocke dadurch verstärkt, bald so, daß er ihr entgegenarbeitet, so würde er keinen erheblichen Erfolg hervorbringen.

Wie der Knabe die Glocke, so können auch die Zitterungen der leichten und leicht beweglichen Luft die schwere und feste Stahlmasse einer Stimmgabel in Bewegung setzen, wenn der Ton, der in der Luft erregt ist, genau im Einklang mit dem der Gabel ist, weil auch in diesem Falle jeder Anprall einer Luftwelle gegen die Gabel die von den vorausgehenden Stößen ähnlicher Art erregte Bewegung verstärkt.

Am besten benutzt man eine Gabel, die auf einem Resonanzboden befestigt ist, und erregt den Ton in der Luft durch eine zweite Gabel ähnlicher Art von genau gleicher Stimmung. Schlägt man die eine an, so findet man nach wenigen Sekunden auch die zweite tönend. Dämpft man jetzt den Ton der ersten, indem man ihre Zinken einen Augenblick lang mit dem Finger berührt, so unterhält die zweite den Ton. Nun bringt aber die zweite wiederum die erste in Mitschwingung und so fort.

Klebt man aber nur ein wenig Wachs auf die Enden der einen Gabel, wodurch ihre Tonhöhe für das Ohr kaum merklich von der der anderen Gabel abweichend gemacht wird, so hört das Mitschwingen der zweiten Gabel auf, weil dann die Schwingungszeiten nicht mehr gleich sind und deshalb die Stöße, welche die von der einen Gabel erregten Luftschwingungen auf den Resonanzboden der anderen hervorbringen, wenn sie auch eine Zeit lang den Bewegungen dieser zweiten Gabel gleichsinnig sind und sie deshalb verstärken, doch nach kurzer Zeit aufhören, es zu sein, und die vorher gemachte Wirkung wieder zerstören.

Bei leichteren und beweglicheren tonfähigen Körpern, zum Beispiel bei Saiten, wird nun schon eine geringere Zahl von Luftstößen hinreichen, sie in Bewegung zu setzen, und solche werden deshalb viel leichter als Stimmgabeln und auch bei einem weniger genauen Einklang des erregenden Tones mit ihrem eigenen Ton in Mitschwingen versetzt.

Wenn nun neben einem Klavier mehrere Töne gleichzeitig angegeben werden, kann eine jede einzelne Saite immer nur dann mitschwingen, wenn darunter ihr eigener Ton ist. Denken Sie sich den ganzen Dämpfer des Klaviers gehoben und auf alle Saiten Papierschnitzel gelegt, welche abfliegen, sowie die Saite erschüttert wird, denken Sie sich dann in der Nähe mehrere menschliche Stimmen oder Instrumente ertönend, so werden von allen den und nur von den Saiten die Schnitzel abfliegen, deren Ton angegeben wird. Sie sehen, daß also auch das Klavier das Wellengewirr der Luft in seine einzelnen Bestandteile auflöst.

Was in unserem Ohr in demselben Fall geschieht, ist vielleicht dem eben beschriebenen Vorgang im Klavier sehr ähnlich. In der Tiefe des Felsenbeins, in welches hinein unser inneres Ohr ausgehöhlt ist, findet sich nämlich ein besonderes Organ, die Schnecke, so genannt, weil es eine mit Wasser gefüllte Höhlung bildet, die der inneren Höhlung des Gehäuses unserer gewöhnlichen Weinbergsschnecke durchaus ähnlich ist. Nur ist dieser Gang der Schnecke unseres Ohres seiner ganzen Länge nach durch zwei in der Mitte seiner Höhe ausgespannte Membranen in drei Abteilungen, eine obere, eine mittlere und untere, geschieden. In der mittleren Abteilung sind durch den Marchese Corti sehr merkwürdige Bildungen entdeckt, etwa dreitausend, mikroskopisch kleine Plättchen, welche wie die Tasten eines Klaviers regelmäßig nebeneinander liegen, an ihrem einen Ende mit den Fasern des Hörnerven in Verbindung stehen, am anderen der ausgespannten Membran anhängen.

Neuerdings sind nun auch in dem anderen Teil des Gehörorgans, dem sogenannten Vorhof, wo die Nerven sich auf häutigen Säckchen verbreiten, die im Wasser schwimmen, elastische Anhängsel der Nervenenden entdeckt worden, welche die Form steifer Härchen haben. Darüber, daß die Gebilde durch die zum Ohr geleiteten Schallerschütterungen in Mitschwingung versetzt werden, läßt ihre anatomische Anordnung kaum einen Zweifel. Stellen wir weiter die Vermutung auf, die freilich vorläufig nur Vermutung bleibt, mir aber bei genauer Überlegung der physikalischen Leistungen des Ohres sehr wahrscheinlich erscheint, daß jedes solches Anhängselchen, ähnlich den Saiten des Klaviers, auf einen Ton abgestimmt ist, so sehen Sie nach dem Beispiel des Klaviers ein, daß nur, wenn dieser Ton erklingt, das betreffende Gebilde schwingen und die zugehörige Nervenfaser empfinden kann, und daß die Gegenwart eines jeden einzelnen solchen Tones in einem Tongewirr auch stets durch die entsprechende Empfindung angezeigt werden muß.

Das Ohr kann also, der Erfahrung nach, zusammengesetzte Luftbewegungen in ihre Teile zerlegen.

Unter zusammengesetzten Luftbewegungen haben wir bisher solche verstanden, die durch Zusammenwirkung mehrerer gleichzeitig tönender Körper entstanden waren. Da nun die Form der Tonwellen der verschiedenen musikalischen Instrumente verschieden ist, so wird es vorkommen können, daß die Schwingungsart der Luft im Gehörgang, die ein solcher Ton erregt, genau gleich ist der Schwingungsart, welche in einem anderen Falle von zwei oder mehreren anderen zusammenwirkenden Instrumenten im Gehörgang erzeugt wird. Wenn das Ohr in letzterem Falle die Bewegung in einzelne Teile zerlegt, wird es nicht wohl umhin können, dasselbe auch im ersteren Falle zu tun, wo der Ton nur aus einer Tonquelle herstammt. Und in der Tat geschieht dies.

Ich erwähnte vorher der Wellenform mit sanft abgerundeten Tälern und Bergen, welche ich die einfache oder reine nannte. In bezug auf diese hat der französische Mathematiker Fourier einen berühmten und wichtigen Satz erwiesen, den man aus der mathematischen Sprache ins Deutsche ungefähr so übersetzen kann: Jede beliebige Wellenform kann aus einer Anzahl einfacher Wellen von verschiedener Länge zusammengesetzt werden. Die längste dieser einfachen Wellen hat dieselbe Länge wie die gegebene Wellenform, die anderen die halbe, drittel, viertel usw. dieser Länge.

Man kann durch das verschiedene Zusammentreffen der Täler und Berge dieser einfachen Wellen eine unendliche Mannigfaltigkeit der Formen hervorbringen.

Wenn sich verschiedene einfache Wellen auf der Wasserfläche zusammensetzen, so bleibt freilich die zusammengesetzte Wellenform nur einen Augenblick bestehen, weil die längeren Wellen schneller forteilen als die kürzeren, sie trennen sich also gleich wieder, und das Auge erhält Gelegenheit zu erkennen, daß mehrere Wellenzüge vorhanden sind. Wenn aber Schallwellen in ähnlicher Weise zusammengesetzt sind, so trennen sie sich nicht, weil durch den Luftraum lange und kurze Wellen mit gleicher Geschwindigkeit sich fortpflanzen; sondern die zusammengesetzte Welle bleibt, indem sie fortgeht, so wie sie ist, und wo sie das Ohr trifft, kann ihr niemand ansehen, ob sie ursprünglich in dieser Form aus einem musikalischen Instrument hervorgegangen ist, oder ob sie sich unterwegs aus zwei oder mehreren Wellenzügen zusammensetzte.

Was tut nun das Ohr, löst es sie auf oder faßt es sie als Ganzes?–Die Antwort darauf kann nach dem Sinn der Frage verschieden ausfallen, denn wir müssen hier zweierlei unterscheiden, nämlich erstens die Empfindung im Hörnerv, wie sie sich ohne Einmischung geistiger Tätigkeit entwickelt, und die Vorstellung, welche wir infolge dieser Empfindung uns bilden. Wir müssen also gleichsam unterscheiden das leibliche Ohr des Körpers und das geistige Ohr des Vorstellungsvermögens. Das leibliche Ohr tut immer genau dasselbe, was der Mathematiker vermittels des Fourierschen Satzes tut und was das Klavier mit einer zusammengesetzten Tonmasse tut, es löst die Wellenformen, welche nicht schon ursprünglich, wie die Stimmgabeltöne, der einfachen Wellenform entsprechen, in eine Summe von einfachen Wellen auf und empfindet den einer jeden einfachen Welle zugehörigen Ton einzeln, mag nun die Welle ursprünglich so aus der Tonquelle hervorgegangen sein oder sich erst unterwegs zusammengesetzt haben.

Schlagen wir zum Beispiel eine Saite an, so gibt eine solche, wie wir schon gesehen haben, einen Klang, dessen Wellenform weit abweicht von der eines einfachen Tones. Indem das Ohr diese Wellenform zerlegt in eine Summe einfacher Wellen, hört es zugleich eine Reihe einfacher Töne, die diesen Wellen entsprechen.

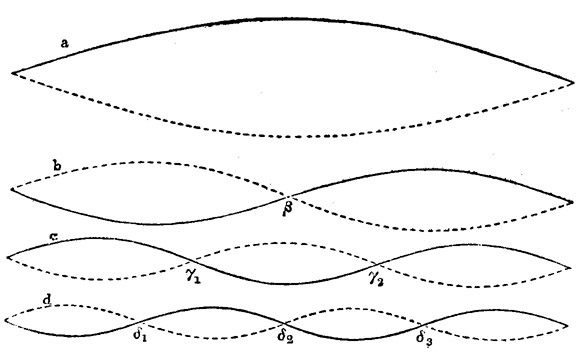

Die Saiten bieten ein besonders günstiges Beispiel für eine solche Untersuchung, weil sie selbst während ihrer Bewegung sehr verschiedene Formen annehmen können, die, wie die Wellenformen der Luft, aus einfachen Wellen zusammengesetzt angesehen werden können. Für die Bewegung einer mit einem Stäbchen angeschlagenen Saite sind die aufeinanderfolgenden Formen schon oben in Figur 2 dargestellt worden. Eine Anzahl von anderen Schwingungsformen einer Saite, welche einfachen Tönen entsprechen, zeigt Figur 5; die ausgezogene Linie bezeichnet die weiteste Ausbiegung der Saite nach der einen, die gestrichelte Linie nach der anderen Richtung hin.

Fig. 5

Bei agibt die Saite ihren Grundton, den tiefsten einfachen Ton, den sie geben kann, sie schwingt in ganzer Länge bald nach der einen, bald nach der anderen Seite hin. Bei bzerfällt sie in zwei schwingende Abteilungen, zwischen denen ein ruhender, sogenannter Knotenpunkt ßbleibt, der Ton ist dann die höhere Oktave des Grundtons, wie ihn auch jede ihrer beiden Abteilungen für sich geben würde, und macht doppelt soviel Schwingungen als der Grundton. Bei chaben wir zwei Knotenpunkte, drei schwingende Abteilungen und dreimal soviel Schwingungen als beim Grundton, also die Duodezime von diesem; bei dvier Abteilungen und viermal soviel Schwingungen, die zweite höhere Oktave des Grundtons.

Ebenso können nun auch noch Schwingungsformen mit fünf, sechs, sieben usw. schwingenden Abteilungen vorkommen, deren Schwingungszahl im Verhältnis dieser Zahlen größer ist als die des Grundtons, und alle anderen Schwingungsformen der Saite können betrachtet werden als zusammengesetzt aus einer Summe solcher einfachen Schwingungen.

Die mit Knotenpunkten versehenen Schwingungsformen der Saite kann man hervorbringen, wenn man die Saite in einem der betreffenden Knotenpunkte leise mit dem Finger oder einem Stäbchen berührt, während man sie zum Tönen bringt, sei es mit dem Bogen oder durch Reißen mit dem Finger oder durch Anschlag mit einem Klavierhammer. Es gibt dies die sogenannten Flageolettöne der Saiten, wie sie von Violinspielern vielfach gebraucht werden.

Wenn man nun eine Saite irgendwie zum Tönen gebracht hat und sie dann einen Augenblick leicht mit dem Finger bei ß, Figur 5 b, in ihrem Mittelpunkt berührt, so werden die Schwingungsformen aund cdurch diese Berührung gehindert und gedämpft, die Schwingungsformen b und daber, bei denen der Punkt ßruht, werden durch die Berührung nicht gehemmt, sondern fahren fort zu tönen. So kann man leicht erkennen, ob gewisse Glieder aus der Reihe der einfachen Töne einer Saite bei einer gegebenen Anschlagsweise in ihrem Klang enthalten sind, und kann sie dem Ohr einzeln hörbar machen.

Hat man diese einfachen Töne aus dem Klang der Saite sich in solcher Weise einzeln hörbar gemacht, so gelingt es bei genauer Aufmerksamkeit auch bald, sie in dem unveränderten Klang der ganzen Saite zu unterscheiden.

Die Reihe der Töne, welche sich hierbei zu einem gegebenen Grundton gesellen, ist übrigens eine ganz bestimmte; es sind die Töne, welche zwei-, drei-, vier- usw. mal so viele Schwingungen machen als der Grundton. Man nennt sie die harmonischen Obertöne des Grundtons. Nennen wir den letzteren c, so wird ihre Reihe in Notenschrift, wie folgt, gegeben.

So wie die Saiten, geben nun auch fast alle anderen musikalischen Instrumente Tonwellen, die nicht genau der reinen Wellenform entsprechen, sondern aus einer größeren oder geringeren Zahl einfacher Wellen zusammenzusetzen sind. Das Ohr analysiert sie alle nach dem Fourierschen Satze, trotz dem besten Mathematiker, und hört bei gehöriger Aufmerksamkeit die den einzelnen einfachen Wellen entsprechenden Obertöne heraus. Es entspricht dies übrigens ganz unserer Annahme über das Mitschwingen der Cortischen Organe. Es lehrt nämlich sowohl die Erfahrung am Klavier, als auch die mathematische Theorie für alle mittönenden Körper, daß nicht bloß der Grundton, sondern ebenso die vorhandenen Obertöne des erregenden Tones das Mitschwingen bewirken. Es folgt daraus, daß auch in der Schnecke des Ohres jeder äußere Ton, nicht bloß das seinem Grundton entsprechende Plättchen in Mitschwingung setzen und die zugehörigen Nervenfasern erregen wird, sondern auch die den Obertönen entsprechenden, so daß letztere ebensogut empfunden werden müssen als der Grundton.

Danach ist ein einfacher Ton nur ein solcher, der durch einen Wellenzug von der reinen Wellenform erregt wird. Alle anderen Wellenformen, wie sie von den meisten musikalischen Instrumenten hervorgebracht werden, erregen mehrfache Tonempfindungen.

Daraus folgt, daß streng genommen für die Empfindung alle Töne der musikalischen Instrumente als Akkorde mit vorwiegendem Grundton zu betrachten sind.

Diese ganze Lehre von den Obertönen wird Ihnen vielleicht neu und seltsam vorkommen. Die wenigsten unter Ihnen, sooft Sie auch Musik gehört oder selbst gemacht haben und eines so guten musikalischen Gehörs Sie sich auch erfreuen, werden dergleichen Töne schon wahrgenommen haben, die nach meiner Darstellung fortdauernd und immer vorhanden sein sollen. Es ist in der Tat immer ein besonderer Akt der Aufmerksamkeit notwendig, um sie zu hören, sonst bleiben sie verborgen. Alle unsere sinnlichen Wahrnehmungen sind nämlich nicht bloß Empfindungen der Nervenapparate, sondern es gehört noch eine eigentümliche Tätigkeit der Seele dazu, um von der Empfindung des Nerven aus zu der Vorstellung von einem äußeren Objekt zu gelangen, was die Empfindung erregt hat. Die Empfindungen unserer Sinnesnerven sind uns Zeichen für gewisse äußere Objekte, und wir lernen großenteils erst durch Einübung die richtigen Schlüsse von den Empfindungen auf die entsprechenden Objekte ziehen. Nun ist es ein allgemeines Gesetz aller unserer Sinneswahrnehmungen, daß wir nur so weit auf unsere Sinnesempfindungen achten, als sie uns dazu dienen können, die äußeren Objekte zu erkennen; wir sind in dieser Beziehung alle höchst einseitige und rücksichtslose Anhänger des praktischen Nutzens, mehr als wir vermuten. Alle Empfindungen, welche nicht direkten Bezug auf äußere Objekte haben, pflegen wir im gewöhnlichen Gebrauch der Sinne vollständig zu ignorieren, und erst bei der wissenschaftlichen Untersuchung der Sinnestätigkeit werden wir darauf aufmerksam oder auch bei Krankheiten, wo wir unsere Aufmerksamkeit mehr auf die Erscheinungen unseres Leibes richten. Wie oft bemerken Patienten erst, wenn sie von einer leichten Augenentzündung befallen sind, daß ihnen Körnchen und Fäserchen, sogenannte fliegende Mücken, im Auge herumschwimmen und machen sich die hypochondrischsten Gedanken darüber, weil sie sie für neu halten, während sie sie doch meistens schon während ihres ganzen Lebens vor den Augen gehabt haben.

Wer bemerkt so leicht, daß im Gesichtsfeld jedes gesunden Auges eine Stelle vorkommt, wo man gar nichts sieht, der sogenannte blinde Fleck? Wie viele Leute wissen davon, daß sie fortdauernd nur die Gegenstände, welche sie fixieren, einfach sehen, alles was dahinter oder davor liegt, doppelt? Ich könnte Ihnen eine lange Reihe solcher Beispiele aufführen, welche erst durch die wissenschaftliche Untersuchung der Sinnestätigkeiten zutage gekommen sind und hartnäckig verborgen bleiben, bis man durch geeignete Mittel die Aufmerksamkeit auf sie lenkt, was oft ein recht schwieriges Geschäft ist.

In dieselbe Klasse von Erscheinungen gehören die Obertöne. Es ist nicht genug, daß der Hörnerv den Ton empfindet, die Seele muß auch noch darauf reflektieren; ich unterschied deshalb vorher das leibliche und geistige Ohr.

Wir hören den Ton einer Saite immer von einer gewissen Kombination von Obertönen begleitet. Eine andere Kombination solcher Töne gehört zum Ton der Flöte oder der menschlichen Stimme oder dem Heulen eines Hundes. Ob eine Violine oder Flöte, ob ein Mensch oder Hund in der Nähe sei, interessiert uns zu wissen, und unser Ohr übt sich die Eigentümlichkeiten dieser Töne genau zu unterscheiden. Durch welche Mittel wir sie aber unterscheiden, ist uns gleichgültig.

Ob die Stimme des Hundes die höhere Oktave oder Duodezime des Grundtons enthält, ist ohne praktisches Interesse und kein Objekt für unsere Aufmerksamkeit. So gehen uns denn die Obertöne mit in die weiter nicht näher zu bezeichnenden Eigentümlichkeiten des Tones auf, die wir Klangfarbe nennen. Da die Existenz der Obertöne von der Wellenform abhängt, sehen Sie auch, wie ich vorher sagen konnte, daß die Klangfarbe der Wellenform entspricht.

Am leichtesten hört man die Obertöne, wenn sie unharmonisch zum Grundton sind wie bei den Glocken. Die Kunst des Glockengusses besteht namentlich darin, der Glocke eine Form zu geben, bei welcher die tieferen stärksten Nebentöne harmonisch zum Grundton werden, sonst klingt der Ton unmusikalisch, kesselähnlich; die höheren bleiben aber immer unharmonisch, und der Glockenton ist deshalb zur künstlerischen Musik nicht geeignet.

Dagegen ergiebt sich aus dem Gesagten, daß man die Obertöne desto schwerer hören wird, je häufiger man die zusammengesetzten Klänge gehört hat, in denen sie vorkommen. Das ist namentlich bei den Klängen der menschlichen Stimme der Fall, nach deren Obertönen viele und geschickte Beobachter vergebens gesucht haben.

In überraschender Weise wurde die eben vorgetragene Ansicht der Sache dadurch bestätigt, daß sich aus ihr eine Methode herleiten ließ, durch welche es sowohl mir selbst gelang, die Obertöne der menschlichen Stimme zu hören, als auch andere Personen sie hören zu lassen.

Es kommt dabei nicht auf ein besonders ausgebildetes musikalisches Gehör an, wie man bisher glaubte, sondern nur darauf, die Aufmerksamkeit durch geeignete Mittel passend zu lenken.

Lassen Sie neben dem Klavier durch eine kräftige Männerstimme den Vokal O auf das ungestrichene es singen. Geben Sie ganz leise auf dem Klavier das b der nächst höheren eingestrichenen Oktave an, und hören Sie genau auf den verklingenden Klavierton. Ist der angegebene Ton als Oberton in dem Stimmklang enthalten, so schwindet der Klavierton scheinbar nicht, sondern das Ohr hört als seine Fortsetzung den entsprechenden Oberton der Stimme. So findet man bei passenden Abänderungen dieses Versuches, daß die verschiedenen Vokale sich durch ihre Obertöne voneinander unterscheiden.

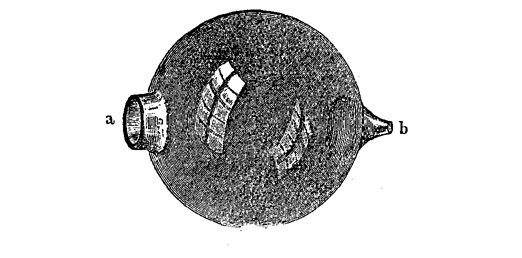

Fig. 6

Noch leichter ist eine solche Untersuchung, wenn man das Ohr bewaffnet mit Kugeln aus Glas oder Metall, wie sie Figur 6 zeigt. Deren weitere Öffnung a wird gegen die Tonquelle hingekehrt, während das engere trichterförmige Ende b, in den Gehörgang eingesetzt wird. Die ziemlich abgeschlossen Luftmasse der Kugel hat ihren bestimmten Eigenton, der zum Beispiel zum Vorschein kommt, wenn man sie am Rande der Öffnung a anbläst. Wird nun der Eigenton der Kugel außen angegeben, sei es als Grundton, sei es als Oberton irgendeines Klanges, so kommt die Luftmasse der Kugel in starkes Mitschwingen, und das mit dieser Luftmasse verbundene Ohr hört den betreffenden Ton in verstärkter Intensität. So ist es sehr leicht zu entscheiden, ob der Eigenton der Kugel in einem Klang oder einer Klangmasse vorkommt oder nicht.

Untersucht man die Vokale der menschlichen Stimme, so erkennt man mit Hilfe der Resonatoren leicht, daß die Obertöne jedes einzelnen Vokals in gewissen Gegenden der Skala besonders stark sind, so zum Beispiel die des Oin der Gegend des eingestrichenen b', die des Ain der des zweigestrichenen b'', eine Oktave höher. Eine Übersicht dieser Gegenden der Skala, wo die Obertöne der einzelnen Vokale nach norddeutscher Aussprache besonders stark zum Vorschein kommen, folgt hier in Notenschrift:

Wie es einerlei ist, ob die verschiedenen einfachen Töne, die in einem solchen zusammengesetzten Klang, wie es ein Vokal der menschlichen Stimme ist, vereinigt sind, von einer oder mehreren Tonquellen herkommen, zeigt besonders folgender leicht anzustellender Versuch: Ein Klavier gibt bei gehobenem Dämpfer nicht bloß Klänge durch Mitklingen wieder, die dieselbe Höhe haben wie diejenigen, denen es nachklingt, sondern singen Sie den Vokal A auf irgendeine Note des Klaviers hinein, so tönt auch ganz deutlich A wieder heraus, und singen Sie E, Ooder Uhinein, so klingen die Saiten E, Ound U nach. Es kommt nur darauf an, daß Sie den Ton des Klaviers, den Sie singen wollen, recht genau treffen. Der Vokalklang kommt aber nur dadurch zustande, daß die höheren Saiten, welche den harmonischen Obertönen des angegebenen Tones entsprechen, mitklingen. Lassen Sie auf diesen den Dämpfer ruhen, so gelingt der Versuch nicht.

So werden bei diesem Versuche durch den Ton einer Tonquelle, nämlich der Stimme, die Töne vieler Saiten erregt und dadurch eine Luftbewegung hervorgebracht, die in Form, also auch in Klangfarbe, der des einfachen Tones gleich ist.

Wir haben bisher nur von Zusammensetzungen von Wellen verschiedener Länge gesprochen. Jetzt wollen wir Wellen gleicher Länge, die in gleicher Richtung fortgehen, zusammensetzen. Das Resultat wird hier ganz verschieden sein, je nachdem die Berge der einen mit den Bergen der anderen zusammentreffen, wobei Berge von doppelter Höhe und Täler von doppelter Tiefe entstehen oder Berge der einen mit Tälern der anderen. Wenn beide Wellenzüge gleiche Höhe haben, so daß die Berge gerade hinreichen, die Täler auszufüllen, so werden im letzten Falle Berge und Täler gleichzeitig verschwinden, die beiden Wellen werden sich gegenseitig zerstören. Ebenso, wie zwei Wasserwellenzüge, können sich auch zwei Schallwellenzüge gegenseitig zerstören, wenn die verdichteten Teile des einen mit den verdünnten des anderen zusammenfallen. Diese merkwürdige Erscheinung, wo Schall den Schall gleicher Art zerstört, nennt man die Interferenz des Schalles.

Die Interferenz führt uns zu den sogenannten Schwebungen der Töne. Wenn zwei gleichzeitig gehörte Töne genau gleiche Schwingungsdauer haben und im Anfang ihre Wellenberge zusammenfallen, so werden sie auch fortdauernd zusammenfallen, oder wenn sie anfangs nicht zusammenfielen, werden sie auch bei längerer Dauer nicht zusammenfallen.

Die beiden Töne werden sich entweder fortdauernd verstärken oder fortdauernd schwächen. Wenn die beiden Töne aber nur annähernd gleiche Schwingungsdauer haben und ihre Wellenberge fallen anfangs zusammen, so daß sie sich verstärken, so werden allmählich die Berge des einen denen des andern voreilen. Es werden Zeiten kommen, wo die Berge des einen in Täler des andern fallen, dann wieder Zeiten, wo die voreilenden Wellenberge des ersten wieder Berge des andern erreicht haben, und dies gibt sich kund durch abwechselnde Steigerungen und Schwächungen des Tons, die wir Schwebungen oder Stöße der Töne nennen. Man kann dergleichen Schwebungen oft hören, wenn zwei nicht ganz genau im Einklang befindliche Tonwerkzeuge dieselbe Note angeben. Ein verstimmtes Klavier, wo die zwei oder drei Saiten, die von derselben Taste angeschlagen werden, nicht mehr genau zusammenstimmen, läßt sie deutlich hören. Recht langsam und regelmäßig erfolgende Schwebungen klingen in getragener Musik, namentlich in mehrstimmigem Kirchengesang, oft sehr schön, indem sie bald majestätischen Wogen gleich durch die hohen Gewölbe hinziehen, bald durch ein leichtes Beben dem Ton den Charakter der Inbrunst und Rührung verleihen. Je größer die Differenz der Schwingungsdauer, desto schneller werden die Schwebungen. Solange nicht mehr als vier bis sechs Schwebungen in der Sekunde erfolgen, faßt das Ohr die abwechselnden Verstärkungen des Tons leicht einzeln auf. Bei noch kürzeren Schwebungen erscheint der Ton knarrend oder, wenn er hoch ist, schrillend. Ein knarrender Ton ist eben ein durch schnelle Unterbrechungen geteilter Ton, ähnlich dem Buchstaben R, der dadurch entsteht, daß wir den Ton der Stimme durch Zittern des Gaumens oder der Zunge unterbrechen.

Werden die Schwebungen immer schneller, so wird es zunächst dem Ohr immer schwerer, sie einzeln zu hören, während noch eine Rauhigkeit des Tones bestehen bleibt. Zuletzt werden sie ganz unwahrnehmbar und verfließen wie die einzelnen Luftstöße, die einen Ton zusammensetzen, in eine kontinuierliche Tonempfindung.

Während also jeder einzelne musikalische Ton für sich im Hörnerven eine gleichmäßig anhaltende Empfindung hervorbringt, stören sich zwei ungleich hohe Töne gegenseitig und zerschneiden sich in einzelne Tonstöße, die im Hörnerven eine diskontinuierliche Erregung hervorbringen und die dem Ohr ebenso unangenehm sind wie ähnliche intermittierende und schnell wiederholte Reizungen anderen empfindlichen Organen, z. B. flackerndes, glitzerndes Licht dem Auge, Kratzen mit einer Bürste der Haut. Diese Rauhigkeit des Tones ist der wesentliche Charakter der Dissonanz. Am unangenehmsten ist sie dem Ohr, wenn die beiden Töne ungefähr um einen halben Ton auseinander stehen, wobei die Töne der mittleren Gegend der Skala etwa zwanzig bis vierzig Stöße in der Sekunde geben. Bei dem Unterschied eines ganzen Tones ist die Rauhigkeit geringer, bei einer Terz pflegt sie, wenigstens in den höheren Lagen der Tonleiter, zu verschwinden. Die Terz kann daher als Konsonanz erscheinen. Wenn die Grundtöne so weit voneinander entfernt sind, daß sie keine hörbaren Schwebungen mehr hervorbringen, so können noch Schwebungen der Obertöne eintreten und den Klang rauh machen. Wenn z. B. zwei Töne eine Quinte bilden, d. h. der eine zwei, der andere drei Schwingungen in gleicher Zeit vollendet, so haben beide unter ihren Obertönen einen, welcher in derselben Zeit sechs Schwingungen macht. Ist nun das Verhältnis der Grundtöne genau 2:3, so sind auch die beiden Obertöne von sechs Schwingungen genau gleich und stören die Harmonie der Grundtöne nicht; ist jenes Verhältnis nur angenähert wie 2:3, so sind die beiden Obertöne nicht genau gleich, sondern machen miteinander Schwebungen, und der Ton wird rauh.

Die Gelegenheit, solche Schwebungen unreiner Quinten, die übrigens nur langsam dahinwogen, zu hören, ist sehr häufig, weil auf dem Klavier und der Orgel bei unserem jetzigen Stimmungssystem alle Quinten unrein sind. Man erkennt bei richtig gelenkter Aufmerksamkeit oder besser mit Hilfe eines passend gestimmten Resonators leicht, daß wirklich der bezeichnete Oberton in Schwebung begriffen ist. Die Schwebungen sind natürlich schwächer als die der Grundtöne, weil die schwebenden Obertöne schwächer sind. Wenn wir auch meistens nicht zum klaren Bewußtsein dieser schwebenden Obertöne kommen, so empfindet das Ohr doch ihre Wirkung als eine Ungleichförmigkeit oder Rauhigkeit des Gesamttons, während eine vollkommen reine Quinte, für deren Töne das Verhältnis der Schwingungszahlen genau wie 2:3 ist, vollkommen gleichmäßig fortklingt, ohne irgend welche Veränderungen, Verstärkungen, Schwächungen oder Rauhigkeiten des Tons. Es ist schon vorher erwähnt worden, wie mit der Sirene in sehr einfacher Weise nachgewiesen werden kann, daß der vollkommenste Zusammenklang der Quinte genau dem genannten Verhältnis der Schwingungszahlen entspricht; hier haben wir nun auch den Grund der Rauhigkeit kennengelernt, welche durch jede Abweichung von jenem Verhältnis hervorgebracht wird.

Ebenso klingen uns Töne, deren Schwingungszahlen sich genau wie 3:4 oder wie 4:5 zueinander verhallen, welche also eine reine Quarte oder reine Terz bilden, besser als solche, die von diesem Verhältnis etwas abweichen. So gehören also zu einem gegebenen Ton als Grundton ganz genau bestimmte andere Tonstufen, die mit ihm zusammenklingen können, ohne eine Ungleichmäßigkeit oder Rauhigkeit des Tones hervorzubringen, oder die wenigstens durch ihren Zusammenklang mit dem ersten Ton eine geringere Rauhigkeit hervorbringen als alle etwas größeren oder etwas kleineren Tonintervalle.

Dadurch ist es bedingt, daß die neuere Musik, welche wesentlich auf die Harmonie konsonierender Töne gebaut ist, gezwungen ist, in ihrer Skala nur gewisse, genau bestimmte Tonstufen zu gebrauchen. Aber auch für die ältere einstimmige Musik, welche der Harmonie entbehrte, läßt sich nachweisen, wie die in allen musikalischen Klängen enthaltenen Obertöne bewirken konnten, daß Fortschritte in gewissen bestimmten Intervallen bevorzugt werden mußten, und wie durch einen gemeinsam in zwei Tönen einer Melodie enthaltenen Oberton eine gewisse, dem Ohre fühlbare Verwandtschaft dieser Töne entsteht, welche ein künstlerisches Verbindungsmittel derselben bildet. Doch ist die Zeit zu knapp, dies hier weiter auszuführen; wir würden dabei genötigt sein, weit in die Geschichte der Musik zurückzugehen.

Erwähnen will ich nur noch, daß noch eine andere Art von Beitönen besteht, die Kombinationstöne, welche nur gehört werden, wenn zwei oder mehrere starke Töne verschiedener Höhe zusammenklingen, und daß auch diese unter Umständen Schwebungen und Rauhigkeiten des Zusammenklangs hervorbringen können. Wenn man auf der Sirene oder mit vollkommen rein gestimmten Orgelpfeifen oder auf der Violine die Terz c' e' (Schwingungsverhältnis 4:5) angibt, so hört man gleichzeitig schwach das C als Kombinationston erklingen, welches zwei Oktaven tiefer ist als c'. Dasselbe Cerklingt auch, wenn man gleichzeitig die Töne e' und g' (Schwingungsverhältnis 5:6) angibt.

Gibt man nun die drei Töne c', e' und g' gleichzeitig an und ist ihr Verhältnis genau wie 4:5:6, so hat man zweimal den Kombinationston C in vollkommenem Einklang und ohne Schwebungen. Wenn aber die drei Noten nicht ganz genau so gestimmt sind, wie jenes Zahlenverhältnis fordert, so sind die beiden Kombinationstöne C etwas verschieden und geben leise Schwebungen.

Die Kombinationstöne sind in der Regel viel schwächer als die Obertöne, ihre Schwebungen deshalb viel weniger merkbar und rauh als die der Obertöne, so daß sie nur bei solchen Klangfarben in Betracht kommen, welche fast gar keine Obertöne haben, wie bei den gedackten Pfeifen der Orgel und bei den Flöten. Aber es ist unverkennbar, daß eben deshalb eine harmonische Musik, die mit solchen Instrumenten ausgeführt wird, kaum einen Unterschied zwischen Harmonie und Disharmonie bietet und deshalb unserem Ohr charakterlos und weichlich klingt. Alle guten musikalischen Klangfarben sind vielmehr verhältnismäßig reich an Obertönen, namentlich den fünf ersten Obertönen, welche Oktaven, Quinten und Terzen des Grundtons bilden, und in den Mixturen der Orgel setzt man sogar absichtlich Nebenpfeifen, welche der Reihe der harmonischen Obertöne der den Hauptton gebenden Pfeife entsprechen, dieser hinzu, um eine durchdringendere und kräftigere Klangfarbe zur Begleitung des Gemeindegesanges zu erhalten, so daß auch hierbei unverkennbar ist, eine wie wichtige Rolle die Obertöne bei der künstlerischen Wirkung der Musik spielen.

So sind wir also zum Kern der Harmonielehre vorgedrungen. Harmonie und Disharmonie scheiden sich dadurch, daß in der ersteren die Töne nebeneinander so gleichmäßig abfließen wie jeder einzelne für sich, während in der Disharmonie Unverträglichkeit stattfindet und sie sich gegenseitig in einzelne Stöße zerteilen. Sie werden einsehen, wie zu diesem, Resultat alles früher Besprochene zusammenwirkt. Zunächst beruht das Phänomen der Stöße oder Schwebungen auf Interferenz der Wellenbewegung; es konnte deshalb dem Schall nur zukommen, weil er eine Wellenbewegung ist. Andererseits war für die Feststellung der konsonierenden Intervalle die Fähigkeit des Ohres notwendig, die Obertöne empfinden zu können und die zusammengesetzten Wellensysteme nach dem Fourierschen Satz in einfache aufzulösen. Daß die Obertöne der musikalisch brauchbaren Töne zum Grundton im Verhältnis der ganzen Zahlen zu Eins stehen, und daß die Schwingungsverhältnisse der harmonischen Intervalle deshalb den kleinsten ganzen Zahlen entsprechen, beruht ganz in dem Fourierschen Satz. Wie wesentlich die genannte physiologische Eigentümlichkeit des Ohres ist, wird namentlich klar, wenn wir es mit dem Auge vergleichen. Auch das Licht ist eine Wellenbewegung eines besonderen, durch den Weltraum verbreiteten Mittels, des Lichtäthers, auch das Licht zeigt die Erscheinungen der Interferenz. Auch das Licht hat Wellen verschiedener Schwingungsdauer, die das Auge als verschiedene Farben empfindet, nämlich die mit größter Schwingungsdauer als Rot; dann folgen Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett, dessen Schwingungsdauer etwa halb so groß als die des äußersten Rot ist. Aber das Auge kann zusammengesetzte Lichtwellensysteme, d. h. zusammengesetzte Farben nicht voneinander scheiden; es empfindet sie in einer nicht aufzulösenden, einfachen Empfindung, der einer Mischfarbe. Es ist ihm deshalb gleichgültig, ob in der Mischfarbe Grundfarben von einfachen oder nicht einfachen Schwingungsverhältnissen vereinigt sind. Es hat keine Harmonie in dem Sinne wie das Ohr; es hat keine Musik.

Die Ästhetik sucht das Wesen des künstlerisch Schönen in seiner unbewußten Vernunftmäßigkeit. Ich habe Ihnen heute das verborgene Gesetz aufzudecken versucht, was den Wohlklang der harmonischen Tonverbindungen bedingt. Es ist recht eigentlich ein unbewußtes, so weit es in den Obertönen beruht, die zwar vom Nerven empfunden, gewöhnlich doch nicht in das Gebiet des bewußten Vorstellens eintreten, deren Verträglichkeit oder Unverträglichkeit aber doch gefühlt wird, ohne daß der Hörer weiß, wo der Grund seines Gefühls liegt.

Diese Erscheinungen des rein sinnlichen Wohlklanges sind freilich erst der niedrigste Grad des musikalisch Schönen. Für die höhere, geistige Schönheit der Musik sind Harmonie und Disharmonie nur Mittel, aber wesentliche und mächtige Mittel. In der Disharmonie fühlt sich der Hörnerv von den Stößen unverträglicher Töne gequält, er sehnt sich nach dem reinen Abfluß der Töne in der Harmonie und drängt zu ihr hin, um in ihr besänftigt zu verweilen. So treiben und beruhigen beide abwechselnd den Fluß der Töne, in dessen unkörperlicher Bewegung das Gemüt ein Bild der Strömung seiner Vorstellungen und Stimmungen anschaut. Ähnlich wie vor der wogenden See fesselt es hier die rhythmisch sich wiederholende und doch immer wechselnde Weise der Bewegung und trägt es mit sich fort. Aber während dort nur mechanische Naturkräfte blind walten und in der Stimmung des Anschauenden deshalb schließlich doch der Eindruck des Wüsten überwiegt, folgt in dem musikalischen Kunstwerk die Bewegung den Strömungen der erregten Seele des Künstlers. Bald sanft dahin fließend, bald anmutig hüpfend, bald heftig aufgeregt, von den Naturlauten der Leidenschaft durchzuckt oder gewaltig arbeitend, überträgt der Fluß der Töne in ursprünglicher Lebendigkeit ungeahnte Stimmungen, die der Künstler seiner Seele abgelauscht hat, in die Seele des Hörers, um ihn endlich in den Frieden ewiger Schönheit emporzutragen, zu dessen Verkündern unter den Menschen die Gottheit nur wenige ihrer erwählten Lieblinge geweiht hat.

Hier aber sind die Grenzen der Naturforschung und gebieten mir Halt.

Hermann von Helmholtz