|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

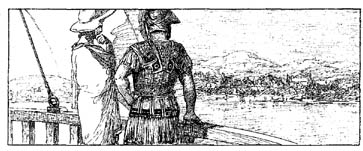

spasia befand sich verkleidet auf dem Schiffe, welches den athenischen Strategen von Milet zu seiner Flotte vor Samos zurückführte. Als die Triere aus dem Hafen hinausruderte in die offene, morgendlich glänzende See, wandte die Milesierin an der Seite ihres Freundes den Blick zurück nach dem blühenden ionischen Gestade. Heere von Kranichen und von langhalsigen Schwänen flogen über die Au und ließen, die rauschenden Fittiche schlagend, sich nieder am hallenden Ufer. Aspasias Blicke aber hafteten auf den entschwindenden Zinnen ihrer Vaterstadt. Ihr Gemüt fühlte von der stolzen Empfindung sich durchdrungen, daß sie hier an der Stätte, wo sie das Licht zuerst erblickt, den schönsten Triumph ihres Lebens besiegelt und den Zauberbann der Liebe fester als jemals, ja unauflöslich, um den gefeiertsten hellenischen Mann ihrer Zeit geschlungen. Auch Perikles blickte nach dem entschwundenen Gestade Ioniens mit heller glänzendem Auge zurück: er gedachte der süß verlebten Tage und wie seine unvergleichliche Freundin, ein weiblicher Antäus, aus der Berührung ihrer Heimaterde gleichsam eine verdoppelte Kraft sieghaften Liebreizes in sich gesogen.

spasia befand sich verkleidet auf dem Schiffe, welches den athenischen Strategen von Milet zu seiner Flotte vor Samos zurückführte. Als die Triere aus dem Hafen hinausruderte in die offene, morgendlich glänzende See, wandte die Milesierin an der Seite ihres Freundes den Blick zurück nach dem blühenden ionischen Gestade. Heere von Kranichen und von langhalsigen Schwänen flogen über die Au und ließen, die rauschenden Fittiche schlagend, sich nieder am hallenden Ufer. Aspasias Blicke aber hafteten auf den entschwindenden Zinnen ihrer Vaterstadt. Ihr Gemüt fühlte von der stolzen Empfindung sich durchdrungen, daß sie hier an der Stätte, wo sie das Licht zuerst erblickt, den schönsten Triumph ihres Lebens besiegelt und den Zauberbann der Liebe fester als jemals, ja unauflöslich, um den gefeiertsten hellenischen Mann ihrer Zeit geschlungen. Auch Perikles blickte nach dem entschwundenen Gestade Ioniens mit heller glänzendem Auge zurück: er gedachte der süß verlebten Tage und wie seine unvergleichliche Freundin, ein weiblicher Antäus, aus der Berührung ihrer Heimaterde gleichsam eine verdoppelte Kraft sieghaften Liebreizes in sich gesogen.

»Fast möchte ich klagen«, sagte er, »um den entschwundenen milesischen Honigmond; aber wie sollte mich der Gedanke nicht beruhigen, daß ich doch dich selbst als schönste Beute wieder mit mir entführe?« »Ueberall hin«, erwiderte Aspasia, »wird uns das Glück und die Liebe folgen; nur eines lassen wir zurück, um es vielleicht nie wieder zu finden: die glückliche Verborgenheit, die wir hier genossen, und die schöne Freiheit von allen beengenden Fesseln.«

Perikles senkte das Haupt und sah nachdenklich vor sich hin.

»Nach Athen zurückgekehrt«, fuhr Aspasia fort, »bist du wieder der Staatslenker, auf dessen Tun und Lassen aller Augen gerichtet sind, bist wieder Bürger Athens, von des Herkommens strenger Regel gebunden, bist wieder Telesippens Gatte – und ich – nun ich bin eben wieder die Fremde, die Heimatlose, die Rechtlose, ich bin, wie deine Gattin und ihre Freundin sich ausdrücken, die Hetäre von Milet« ...

Perikles erhob langsam sein Haupt und blickte der Freundin scharf ins Angesicht. »Hast du nach anderem verlangt, Aspasia?« sagte er; »hast du nicht beständig als ein Sklaventum die Ehe verspottet, und als ein Gefängnis das Frauengemach des Atheners?«

»Ich erinnere mich nicht, Perikles«, erwiderte Aspasia, »daß du es mir jemals in der Tat anheimgestellt hättest, ob ich mich entscheiden will für den Stand der Hetäre oder für den der athenischen Ehefrau.«

»Und wenn ich es täte«, sagte Perikles, »wenn ich diese Entscheidung dir anheimstellte, welche Antwort würdest du geben?«

»Ich würde dir sagen«, erwiderte Aspasia, »daß ich weder für das eine noch für das andere mich entscheide; daß ich freiwillig weder Hetäre sein will, noch eines Atheners Ehefrau.«

Perikles war betroffen.

»Eines Atheners Ehefrau?« wiederholte er dann; »du scheinst also nicht jede Art von Ehebund, sondern bloß die athenische verschmähen zu wollen; sage mir doch, wo in aller Welt das Ideal von Ehebund zu finden ist, welches deinen Beifall hat?« –

»Ich weiß es nicht«, versetzte Aspasia; »ich denke, daß es noch nirgends in der Welt vorhanden ist; aber ich trage es in mir.«

»Und wessen würde es bedürfen, um das, was du in dir trägst, zu verwirklichen?« fragte Perikles.

»Wenn es eine Ehe geben soll«, erwiderte Aspasia, »so soll sie auf das Gesetz der Freiheit und auf das Gesetz der Liebe gegründet sein.«

»Und was müßte ich tun«, fragte Perikles, »um dies Ideal mit dir zu verwirklichen?« »Du müßtest mir alle Rechte der Gattin einräumen, ohne mir eines von den Rechten zu entziehen, welche du bisher der Geliebten eingeräumt!« versetzte Aspasia.

»Du willst«, sagte Perikles, »daß ich Telesippe verstoße und dich an ihrer Stelle als Herrin in mein Haus einführe? Dies ist mir verständlich; unklar aber ist mir der Rest deines Verlangens. Was verstehst du unter den Rechten, die ich dir nicht entziehen soll?«

»Vor allem das Recht, zwischen mir und dir kein Gesetz als das der Liebe anzuerkennen!« versetzte Aspasia. »So bin ich dir gleichberechtigt wie die Geliebte, nicht Sklavin, wie die Ehefrau. Du bist des Hauses Herr, doch nicht der meine; du begnügst dich mit dem Opfer meines Herzens, ohne meinen Geist in Fesseln zu schlagen und mich zu dumpfer Untätigkeit in der Einsamkeit des Frauengemachs zu verdammen.«

»Du willst mir also dein Herz darbringen«, sagte Perikles, »deines Geistes Vorzüge und Wirkungen aber sollen wie bisher Gemeingut sein? Du willst dir nicht versagen, in Berührung zu bleiben mit allem, was deine Phantasie anzuregen, deinen Geist zu beschäftigen vermag?«

»So ist es!« rief Aspasia.

»Und wenn wir den Versuch eines solchen Bundes machen wollten«, sagte Perikles, »weißt du, ob dieser Versuch möglich ist, nicht bloß vom Gesichtspunkte des Herkommens, sondern auch vom Gesichtspunkte der Liebe selbst betrachtet?«

»Wenn er dir unmöglich scheint, wer zwingt uns, ihn zu machen?« versetzte Aspasia lächelnd, drückte den Freund mit einem zärtlichen Kusse an sich und begann von anderen Dingen zu sprechen.

Der Weg nach Samos war rasch zurückgelegt. Nachdem Perikles hier einige Anordnungen bei der Flotte getroffen, bestieg er neuerdings eine Triere, um nach Chios zu segeln.

»Wie?« rief Aspasia scherzend, »trägst du so großes Verlangen, jene einst von dir geliebte Schöne wieder zu sehen, die, so viel ich weiß, bei dem Dichter Ion auf Chios lebt?«

Perikles lächelte wie über einen Scherz.

Diesmal war Sophokles im Geleite des Perikles. Der Dichter war nicht wenig überrascht, die Milesierin in altgewohnter Verkleidung auf dem Schiffe des Perikles wiederzusehen.

Sie war nun wieder der reizende Jüngling, dessen Geheimnis nur wenigen Eingeweihten enthüllt war. Auf Chios, dem Heimatlande der edelsten Trauben, die unter griechischem Himmel reiften, dessen Bewohner die reichsten Leute in ganz Hellas genannt wurden, lebte der tragische Dichter Ion, ein geborner Chiote, der mit seinen Tragödien zu Athen schon manchen Lorbeer errungen. Freilich soll er die Bürgerschaft Athens durch einige Fässer Chierweins, die er bei der Aufführung seiner ersten Tragödie dem Volke spendete, für sich und seine tragische Poesie günstig gestimmt haben. Er war, wie schon diese Freigebigkeit beweist, einer der reichsten Männer von Chios, und als solcher auch von bedeutendem politischen Einfluß auf seiner heimatlichen Insel.

Mit Perikles stand Ion nicht auf gutem Fuße, seit beide Männer Nebenbuhler bei der reizenden Chrysilla gewesen, und der Dichter war noch immer verstimmt gegen Perikles, obgleich die Schöne zuletzt sein eigen geblieben und dem begüterten, in Ueppigkeit lebenden Manne gefolgt war in sein Heimatland. Perikles bedauerte die Nachwirkung alter Gegnerschaft im Gemüte seines einstigen Nebenbuhlers. Denn er hatte von den Chioten einige nicht unwichtige Zugeständnisse für Athen zu erwirken und mußte nun fürchten, daß ihm der einflußreiche Ion aus persönlicher Abneigung im Wege stehen werde.

Sophokles nahm es auf sich, Ion mit Perikles zu versöhnen, und da niemand zum Vermittler so sehr von Natur geeignet war, als der liebenswürdige, alle Menschen leicht für sich einnehmende Dichter der »Antigone«, so gelang ihm auch jener Versuch bei seinem Kunstgenossen Ion so trefflich, daß dieser den Perikles sogleich mit Sophokles zu sich einlud und es sich zur Ehre rechnete, die beiden athenischen Strategen zu bewirten.

Nur von einem Morgen bis zum andern konnte Perikles auf Chios verweilen, und nachdem des Tages größerer Teil den politischen Unterhandlungen gewidmet worden, schickte Perikles unter Begleitung des Sophokles sich an, der Einladung des Ion zu folgen.

Aber nicht ohne einen dritten begaben sich die beiden in das Haus des chiotischen Gastfreundes.

Aspasia war nicht ohne geheime Absicht darauf bestanden, dem Freunde diesmal in der Verkleidung eines Sklaven zu folgen und dort, wohin er sich begab, nach dem Brauche der Sklaven, welche im Geleite ihrer Herren gingen, dienstbereit ihm nahe zu bleiben. Die geheime Absicht aber, welche die Milesierin hatte, war keine andere, als die Wiederbegegnung des Perikles und der schönen Chrysilla unschädlich zu machen, die Aufmerksamkeit ihres Freundes von Chrysilla und die der Schönen von Perikles abzuziehen. Perikles willigte in die Verkleidung Aspasias und suchte den Grund derselben in einer verzeihlichen Neugier seiner Freundin, jene Chrysilla kennen zu lernen.

Ion bewohnte ein Landgut an der reizvollsten Stelle des zuerst scharf, dann sanft ansteigenden Meerufers, rings umgeben von besonnten Geländen, die voll der reifenden Gabe des Bacchos hingen.

Er führte seine Gäste hinaus auf eine Terrasse, die auf einem von der lieblichsten Meereswelle umspülten Felsvorsprunge lag. Auch sie war überdacht von helllaubigem Rebengeschlinge, von welchem die Chiertrauben verlockend niederhingen, und zwischen welchem dem Auge ein entzückender Ausblick auf das schimmernde Meer und die blühenden Nachbarinseln vergönnt war.

An diesen lieblichen Ort führte Ion seine Gäste, und nachdem ihre Augen von der holden Schau gesättigt waren, hieß er sie auf weichen Pfühlen sich niederlassen und bewirtete sie mit köstlichen Erfrischungen. Das edelste Naß wurde kredenzt in silbernen Pokalen.

Chrysilla war anwesend. Sie blühte noch wie eine Rose, aber die Blüte ihrer Glieder hatte im Laufe der Zeit auf Chios zu solcher Ueppigkeit sich entwickelt, daß des Atheners feiner Sinn das schöne Maß darin vermißte. Sie glich einer stolzen, vollprangenden Rose; aber die Rose ist eben nur die üppigste und duftigste, nicht die schönste der Blumen.

Ion, der im Grunde doch ein Mann von guter Gemütsart und ein heiterer Freund des Genusses war, empfing Perikles mit versöhntem Geiste und unverstellter Herzlichkeit.

Er erhob den Becher, in welchem die feurigste Flut seiner Gebinde schäumte, auf das Wohl des Perikles und vergaß nicht des berühmten Genossen desselben, des edlen Sophokles.

Als aber Ion sich weiterhin erging in begeistertem Lobe der beiden Männer und der Erfolge gedachte, welche sie als Strategen vor Samos erfochten, da lehnte Sophokles für seinen Teil dies Lob ab und sagte, daß es ungeteilt seinem Freunde Perikles gebühre.

»Gleichwohl«, fuhr Sophokles zu Ion und einigen von Ion geladenen, vornehmen Chiern gewendet fort, »würdet ihr Unrecht tun, wenn ihr in diesem unserm Perikles vor allem den Staatsmann und Feldherrn bewundern wolltet. Vom Ruhme seiner Unternehmungen und Schöpfungen geht die Kunde durch ganz Hellas, aber sie meldet nur von denjenigen Eigenschaften des großen Mannes, welche Lärm verursachen und weithin glänzen. Ich dagegen weiß von dem edleren, dem geräuschlosen Teil seiner Tugenden mehr als je zu sagen seit dieser Mitgenossenschaft in den Kämpfen von Samos. Von den Siegen wißt ihr, die er dort erfochten, aber ihr wisset nicht, daß er, als jeder von den fünfzig reichen Samiern, die er als Geiseln nach Lemnos schickte, ihm heimlich ein Talent für seine Freilassung anbieten ließ, diese Anträge so wie die Summen, mit welchen der persische Satrap ihn zu bestechen versuchte, zurückwies. Andere erzählen euch, wie viele feindliche Schiffe er in den Grund gebohrt, wie viele Feinde er getötet hat – ich aber will euch sagen, wieviel er aus Mitleid am Leben gelassen, auch wie sparsam er mit dem Blute der Seinigen umgegangen, und wie ich ihn ein paarmal scherzend zu den Soldaten habe sagen hören, wenn es auf ihn ankäme, sollten sie ewig leben. Er erfand die »eisernen Hände« für seine Schiffe, damit die Hände von Fleisch und Bein sich besser schonen konnten. Ihr wisset, daß er ein Held ist in den Stunden des Kampfes; ich aber sag' euch, daß er ein Weiser ist in den Stunden der Ruhe, und daß er, wenn es eben Muße im Lager gab, seinen Kriegern Wind und Wetter und Sonnen- und Mondesfinsternisse und alle Erscheinungen am Himmel erklärte, weshalb ihn auch viele für einen Zauberer hielten. Von seiner Gelehrsamkeit und Stärke in der Philosophie haben sie eine so hohe Meinung, daß viele jetzt für gewiß behaupten, er habe den samischen Feldherrn Melissos, einen namhaften Philosophen, weniger durch seine geschickte Strategie, als durch mörderische Syllogismen in die Flucht geschlagen. Es gab keinen sanfteren und keinen strengeren, keinen gefürchteteren und keinen beliebteren Mann im Lager als ihn, keinen schweigsameren, wenn Reden überflüssig war, und keinen beredteren, wenn es nötig war zu reden. Dies wollte ich euch sagen von Perikles, damit ihr den edlen und trefflichen Mann als solchen rühmet, nicht immer den Strategen und Seehelden; denn als solcher verdient er zwar Lob, aber nicht unbedingt, insofern er, nachdem er vor Samos sich gut gehalten, zu Milet, wie ich höre, sich weniger tapfer benommen, ja seiner Flotte und seines Feldherrnamtes beinahe vergessen, und einige Tage länger als nötig in der dortigen Bucht vor Anker gelegen, was ich als einen strategischen Fehler betrachte.«

Ion und die anderen Zuhörer lächelten bei dieser Schlußwendung des Sophokles, Perikles aber besann sich nicht lange, die Rede seines Freundes wie folgt zu erwidern:

»Mein Amtsgenosse und Freund Sophokles hier will euch bereden, wie ich höre, mich lieber zu den Weisen als zu den großen Strategen zu zählen. Gerne würde ich, um nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, umgekehrt von ihm behaupten, daß er mehr zu den großen Strategen als zu den Weisen zu rechnen, aber es liegt allzusehr auf der Hand, um es bemänteln zu können, daß er mit mir in gleicher Lage ist: Von der Strategie nämlich und von dem, was zum Seewesen gehört, versteht auch er sozusagen nicht allzuviel. Er wird sein Leben lang viel leichter die Namen sämtlicher Nereiden des Meeres, als die Benennung der Bestandteile eines wohlgebauten athenischen Dreiruderers seinem Gedächtnisse einprägen. Aber er hat uns während dieses Seezuges als Stratege einen prächtigen Päan auf den Asklepias gedichtet, der auf der ganzen Flotte gesungen wird, und der, wie alle Steuerleute und Ruderknechte bezeugen, uns bei Stürmen auf der See schon die trefflichsten Dienste geleistet. Und wie sein Päan die aufgeregten Meereswellen besänftigt und die helfenden Götter der Seefahrt günstig stimmt, so ist sein ganzes Wesen einem milden Oele vergleichbar, das alles Rauhe glättet, alles Wilderregte beschwichtigt. Die Leute auf seinem Schiffe tun das Rechte, auch wenn er ein verkehrtes Zeichen gibt, und halten ihn für einen zwar im Seewesen unerfahrenen, aber gottgeliebten Mann. Wenn aus meinem Munde etwas kommt, was die Leute für weise halten, so meinen sie, daß ich dies von dem Klazomenier Anaxagoras habe; wenn aber Sophokles den Mund öffnet, so sind alle überzeugt, daß ihm das, was er sagt, die Götter selbst im Traume eingegeben. Von dieser Art, ihr Männer von Chios, ist mein Mit-Stratege Sophokles hier. Ich meine ihn gelobt zu haben und würde den Göttern danken, wenn das Lob, welches er über mich ausgegossen, so wohl verdient wäre, als dasjenige, welches ich ihm mit diesen Worten gespendet.«

So rühmten einander, angeregt vom feurigen Geiste des Bacchos, herzliches Empfinden unter der Maske anmutigen Scherzes bergend, die beiden athenischen Schiffsbefehlshaber im Kreise heiter beseelter Männer, unter den Traubengehängen der schönen Meerterrasse des Ion.

»Geziemt es doch fast zu erröten«, sagte Ion, »wenn man Männer vor sich sieht wie Perikles und Sophokles, welche mit großen Dingen beschäftigt und unablässig für das Allgemeine tätig sind, während man selbst in der Zurückgezogenheit nur dem Genusse des Daseins und den Musen lebt. Aber ich denke, es gibt neben rühmlichem und schönem Tun auch einen löblichen und schönen Müßiggang. Ich habe diesen erkoren.«

»Gewiß«, sagte Sophokles, »ist ein Müßiggang schön zu nennen, der schöne Früchte bringt. Die Athener haben deine Tragödien nicht vergessen!«

»Noch deinen Chierwein!« fügte Perikles hinzu.

»Ich weiß«, versetzte Ion gutmütig lächelnd, »ihr Athener sagt, daß ich durch meinen Wein euren Beifall im Theater erkaufen wollte, aber sagt was ihr wollt, nur nicht, daß der Wein schlecht gewesen. Denn, wenn ihr meinen Chier nicht lobt, so kränkt ihr mich mehr, als wenn ihr meine Tragödien tadelt.«

»Da sehe man doch diese tragischen Poeten«, sagte Perikles, »wie sie so fröhlichen Geistes sind, während sie es doch lieben, in ihren Tragödien sich mit den finstersten und schrecklichsten Dingen zu befassen, immerfort beschäftigt mit Götterzorn, uraltem Fluch, forterbender Schuld, entsetzlichen Schicksalswendungen und dergleichen.«

»Eben weil wir heiteren Geistes sind«, versetzte Sophokles, »lassen wir uns mutig mit dem Düsteren ein; wir ringen damit und möchten es gerne bezwingen. Es ist nun einmal da, und will überwunden sein. Mutig ringen wir mit jenen alten blinden Natur- und Schicksalsmächten, um die menschlichen Dinge, so gut wir es vermögen, aus dem Banne einer finsteren Notwendigkeit zu befreien. In den hellen Sternnächten, welche ich am Bord meiner Triere vor Samos zubrachte, habe ich mich viel im Geiste mit jenem duldenden thebanischen Greise beschäftigt, und ihn verfolgt auf dem Wege, wie er zuerst, von verzweifelter Reue ob unfreiwilliger Schuld getrieben, des Augenlichtes sich selber beraubt und ins Elend wandert, allmählich aber hindurchdringend zu des Geistes reiner Klarheit und Freiheit, Schuld und Reue zuletzt von sich abschüttelt, vor seines Lebens Ende das greise Haupt mit dem Stolze des Schuldlosen emporrichtet, und aus einem Verbrecher zum Richter wird über diejenigen, welche nicht unfreiwillig und unwissend wie er, sondern bewußt, nicht durch äußerlichen Schicksalsfluch, sondern von innen heraus durch Verleugnung edler menschlicher Gefühle gefrevelt haben.«

»Freund!« sagt Ion, »in dem, was du von Oedipus sprichst, steckt doch die alte bekannte Schwärmerei für deinen Heimatgau; denn dort war es ja, wo dein greiser Dulder zur Ruhe einging« ...

»Ich gestehe gern«, erwiderte Sophokles, »und ich erblicke ein günstiges Zeichen für mein tragisches Dichteramt darin, daß eben in jenem Gau, der mich gebar, jene uralten tragischen Wirrnisse sich lösten.«

»Ehre deinem Heimatgau!« sagte Perikles; »aber gestatte mir zu erwähnen, Freund, daß nicht bloß dein Gau, sondern ganz Athen der Boden ist, auf welchem alte Wirrsale sich lösen, alte Schuld gesühnt wird, vorzeitliches Dunkel zerrinnt an der Stätte der lichten Göttin Pallas Athene! Auf dem gnadenreichen Boden Athens hat nicht bloß jener Duldergreis, sondern auch der furiengepeitschte Jüngling Orest seines Fluches Lösung gefunden, ja ihr alle kennt den Erdschlund in der Nähe des unvollendeten Tempels des olympischen Zeus, und wir wollen gerne glauben, was die Sage berichtet, daß in diesem Erdschlund die Wasser der deukalionischen Flut sich verlaufen haben.« –

Während dieser und ähnlicher Gespräche hatte die Sonne sich allmählich zum Niedergange geneigt: mit flammendem Purpur färbte sich weithin die Meerflut und füllte mit ihrem letzten goldigen Glanze das Innere der traubenverhang'nen Terrasse. Die Gäste des Ion sogen mit Behagen die linden, erfrischenden Abendlüfte in sich, welche über das Meer herüber kamen. Ion ließ die Becher aufs neue füllen, und das Naß in den Silberpokalen leuchtete, als ob auch in ihm die Purpurglut der scheidenden Sonne sich spiegelte.

Perikles ließ sich den Becher von keiner andern Hand, als von der seines mitgebrachten Sklaven kredenzen. Dieser versah sein Schenkenamt mit einer Anmut, welche dem Auge des Ion, der schönen Chrysilla und der übrigen anwesenden Chioten ebensowenig entging, als die Schönheit der Züge des Jünglings. Derselbe schien es für seine Pflicht zu halten, den Schenkendienst auch bei Sophokles auf sich zu nehmen, was der Dichter lächelnd und mit sichtbarer Genugtuung sich gefallen ließ.

»Dein mitgebrachter Schenke, o Perikles«, sagte er, »hat nur einen Fehler.«

»Und welchen?« fragte Perikles.

»Daß er sich beim Darreichen des Bechers so sehr beeilt«, versetzte der Dichter; »man würde es lieber sehen, wenn er dabei ein wenig zögerte, um sich in seine Augen blicken zu lassen, die, beim Zeus! von einer merkwürdigen Art sind.«

Der Jüngling errötete, als er die Blicke aller nach dieser Rede des Sophokles auf sich gerichtet sah. Dieser belächelte des Jünglings Verlegenheit und rief mit den Worten eines alten Dichters:

»Wie schön auf Purpurwangen glänzt des Eros Licht!«

»Was sagst du zu diesem Verse des Phrynichos? Wie gefallen dir die Purpurwangen?«

»Mir gefallen sie nicht«, erwiderte der Jüngling, welcher seine Fassung rasch wieder gewonnen hatte. »Es scheint mir, daß die Poeten in ihren Versen Dinge preisen, welche sie in der Wirklichkeit durchaus nicht schön finden würden. Ich glaube, daß eine Wange, mit wirklichem Purpur bemalt, häßlich wäre« ...

»Wie?« rief Sophokles, »dann würdest du ja wohl auch die Rosenfinger der Eos bei Homer nicht gelten lassen?«

»Allerdings nicht!« versetzte der junge Sklave, »wenn meine Finger rot wie Rosen wären, so würde Perikles, mein Gebieter, glauben, daß ich mich mit Blut oder sonst etwas besudelt habe und mir befehlen, die Hände zu waschen« ...

»Daß doch alle nörgelnden Kunstrichter Sklaven wären wie du!« rief Sophokles. Aber lachend neckte Perikles den Freund, daß er nun endlich als Poet seinen Richter gefunden habe.

Mancherlei Scherzreden wurden so geführt, auch Blicke, von der Glut des Dionysos befeuert, flogen hin und her, und dazwischen entflammten die unsichtbar schweifenden Liebesgötter ein kleines, harmlos neckisches Wechselspiel der Eifersucht, Perikles fand, daß sein Freund Sophokles das Geheimnis des schönen Sklaven zu wenig achte, und von diesem hinwiederum dünkte es ihn, als ob er seines Schenkenamtes bei dem Dichter mit größerem Eifer als nötig walte. Aspasia dagegen glaubte bemerkt zu haben, daß Chrysillas Blicke denen des Perikles öfters begegneten, und daß dieser die seinigen zuweilen ein wenig auf den üppig erblühten Formen der Freundin des Ion ruhen lasse. Bald aber änderte sich die Sache. Chrysilla hatte in der Tat anfangs mit ihren Blicken die des Perikles gesucht, aus weiblich eitler Begier, zu erforschen, ob die Macht ihrer Reize über den Mann, der ihr einst gehuldigt hatte, völlig erloschen. Dennoch konnte auch von ihr der schöne Sklave nicht unbemerkt bleiben, der aller Augen auf sich zog, und dieser für seinen Teil schien es sich vorgesetzt zu haben, die feurigsten seiner Blicke eben an Chrysilla zu verschwenden. So gelang es ihm zuletzt, die Augen der Freundin des Ion von Perikles ab fast gänzlich auf sich selbst zu lenken. In diesem Bemühen war er durch Sophokles unterstützt worden.

Ion hatte anfangs den Wechsel von Worten und Blicken zwischen Perikles und Chrysilla nicht ohne ein leises Mißbehagen beobachtet und sah zuletzt mit ebenso wenig Behagen die Aufmerksamkeit seiner Freundin dem fremden Jüngling zugewendet, gab aber auch selbst der Freundin einigen Grund zu Besorgnissen, indem er den Eindruck merken ließ, welchen der aufgeweckte Geist und die Schönheit eben jenes Jünglings in fast geheimnisvoller Weise auf ihn übte.

Neue Becher wurden gebracht. Als Sophokles wieder den seinigen aus der Hand des schönen Schenken empfing, betrachtete er den Rand des Bechers mit scharfem Blicke, und sagte zu dem Sklaven gewendet:

»Ich muß mich zum ersten Male beklagen, daß du nicht achtsam genug dein Amt versiehst. Am Rande dieses Bechers sehe ich eine leichte Flocke, die du versäumt hast zu entfernen!«

Lächelnd schickte der Jüngling sich an, mit der zarten Spitze des Fingers leicht über die Stelle des Randes, wo das Flöckchen haftete, hinwegzustreifen, um sie so zu entfernen.

»Dergleichen Dinge«, sagte Sophokles, »wollen nicht mit dem Finger angefaßt, sondern mit dem Hauche des Mundes leicht hinweggeblasen werden.« Damit hielt er dem Jüngling den Becher entgegen und dieser bückte sich lächelnd herab, um das Flöckchen, wie der Dichter es wünschte, hinwegzublasen. Der aber hielt den Becher so, daß das Haupt des Jünglings dem seinigen so nahe als möglich kommen mußte. So sah er das goldbraune Gelock desselben fast unmittelbar an seinem Busen leuchten. Er sog das berauschende Arom in sich, welches daraus emporstieg, empfand die leise Berührung seiner Wangen durch das sich neigende und dann wieder hebende Lockenhaupt, und setzte hierauf die Lippen genau an der Stelle des Becherrandes an, welche der Hauch des rosigen Mundes berührt hatte.

Mit wachem Auge hatte Perikles diesen Vorgang beobachtet. »Freund Sophokles«, sagte er, »ich wußte nicht, daß du ein Kleinigkeitskrämer bist, der so viel aus einem winzigen Flöckchen macht!«

»Gestehe lieber«, versetzte Sophokles, zufrieden lächelnd, »daß du nun einsiehst, früher geirrt zu haben, als du mich vor allen diesen ausführlich als einen sehr schlechten Strategen und Taktiker bezeichnetest. Indessen beruhige dich; ich habe die Genugtuung, auf die es abgesehen war, erlangt, und verspreche dir, daß ich es bei diesem kleinen Beweise meiner Fähigkeiten bewenden lassen werde.«

So sprechend reichte Sophokles dem Freunde die Hand, und dieser drückte sie mit heiterem Lächeln.

Die Schatten sanken, aber noch tief in den dämmernden Abend hinein mischte sich Becherklang und heiter lebendiges Gespräch auf der meerumwogten Terrasse des Ion. Im Meere war der Purpurglanz allmählich verglommen, aber noch leuchtete er in den immer neugefüllten, schäumenden Bechern von Chios.

Seltsamerweise war zuletzt der schöne, muntere, schlagfertige Mundschenk des Perikles zum Mittelpunkte des ganzen Kreises geworden. Jeder wollte endlich nur von ihm den Becher sich füllen lassen. Jeder wollte einen Blick aus seinen heiter beseelten Augen, ein schalkhaftes Wort aus seinem Munde für sich erhaschen. Als Chrysilla einmal den Wunsch nach einer besonders schönen Traube äußerte, welche vom Geländer herabhing, beeilte sich der immer flinke und willige Mundschenk, dieselbe zu pflücken und sie der Herrin darzubringen. Chrysilla errötete, errötete vor dem Sklaven – und niemand wunderte sich darüber. Ion billigte es nicht, fand es aber begreiflich. Und so drehte sich zuletzt alles um die verkleidete Milesierin. Obgleich sie sich den Scherz machte zu dienen, herrschte sie ...

Zuletzt fragte Ion, welcher seinem eigenen köstlichen Weine nicht karger als die Gäste zugesprochen hatte, den Perikles, ob er ihm diesen Sklaven nicht verkaufen wolle. »Nein!« erwiderte Perikles; »ich denke ihm die Freiheit zu geben, und heute noch will ich es tun – in dieser Stunde! Er soll zum letztenmal diese Kleider getragen haben. Hier vor euren Augen spreche ich ihn frei!« –

Alle Anwesenden priesen diesen Entschluß mit Begeisterung. Die Becher wurden auf das Wohl des Mundschenken geleert und seine Freigebung mit dem Blute der edelsten Traube besiegelt.

Einer aber in dem heiteren Kreise bei Ion, Perikles selbst, war zuletzt ernst und nachdenklich geworden.

»Du hast«, sagte Aspasia lächelnd zu ihm, als sie von Ion hinweggingen, »meine Freigebung mit einer Feierlichkeit ausgesprochen, welche selbst denjenigen auffiel, denen es nicht unbekannt war, daß sie ein Scherz sei.«

»Es war kein Scherz«, erwiderte Perikles; »ich will, daß du niemals wieder dich selbst erniedrigst!«

»Ich bin begierig zu erfahren«, erwiderte Aspasia, »wie du es der Fremden, der sogenannten Hetäre aus Milet, ersparen willst, sich zu erniedrigen?«

»Du wirst es erfahren!« sagte Perikles.

Am nächsten Morgen kehrte der Athenerfeldherr nach Samos zurück und ohne Verzug erteilte er hier der Flotte die Weisung, für den nächsten Morgen sich segelfertig zu machen zur endlichen Heimkehr nach Athen.

Mit Jubel wurde dieser Befehl begrüßt, und stolz bewimpelt, unter Anstimmung eines hellen Freudengesanges, schiffte bei Anbruch des nächsten Tages das siegreiche Geschwader der Athener aus dem samischen Hafen in die hohe See hinaus, westwärts steuernd, um nach einer Abwesenheit von elf Monden die Heimat wieder zu sehen.

»Ich denke«, sagte Aspasia zu dem Freunde in der Stunde der Abfahrt, »daß du jenes Grausen, welches dich am letzten Abende zu Milet infolge der Erzählung des Artemidoros befallen, schon auf Chios überwunden hast, und daß es dazu nicht erst, wie du glaubtest, der attischen Lüfte bedurfte.«

»Dennoch«, versetzte Perikles heiter erregt, »ist meine Seele ganz erfüllt von Sehnsucht nach dem heimischen Gestade, und immer klingen mir einige Verse im Ohr, die ich aus dem Munde des Sophokles gehört:

»Inos Sohn, Melikertes, und du, Leukothea, milde

Herrin grünlicher Flut, immer zur Hilfe bereit,

Nereus' Töchter, und du, Poseidon, rauschende Wogen,

Du auch, thrakischer West, mildester Herrscher des Meers,

Huldreich nehmet mich auf und führt mich über die weite

Salzflut sonder Gefahr nach dem geliebten Athen!«

Die Fahrt ging den ersten Tag bei günstigem Winde und unter wolkenlos leuchtendem Himmel vorüber an den Eilanden des blauen Archipelagos. Den beiden Liebenden war diese Fahrt durch das Inselmeer ein wonniger Genuß, wie blickten sie so gerne, während das vordringende Fahrzeug die Wogen rauschend zerteilte, vom Rande des Schiffes hinunter in die samtweiche Flut, welche im nächsten Umkreise des Schiffes wiesengrün erschien, weiter hinaus aber in leuchtendes Blau getaucht sich zeigte, und von unzähligen blendenden Silberfunken unter den Strahlen der Sonne flimmerte. Möven umflogen den Mast mit ihren weiß beränderten, langen Fittichen, und in ganzen Scharen folgten Delphine der weißglänzenden Schaumspur, welche die Kiele, durch die Flut hinrauschend, hinter sich ließen. In mutwilligem Spiele, mit den zweizackigen Schwanzflossen um sich schlagend, wälzten sie sich in den Strudeln der Salzflut, schwangen über den Spiegel der See sich hinaus, um dann ihre schwärzlich glänzenden Leiber in den Wellenhügeln neuerdings zu begraben.

Bei Einbruch der Nacht ließ Perikles die Flotte vor Tenos ankern. Der einförmige Gesang der Ruderer verstummte, mit ihm das Rauschen der kieldurchfurchten See, im reinen, leuchtenden Aether funkelten die Gestirne, und das Mondlicht schlug im Osten seine goldne Brücke übers Meer.

Perikles stand sinnend am Bord des Fahrzeugs, während alles rings um ihn in Schlummer sank.

Da schmiegte sich eine weiche, warme Hand in die seinige.

»Warum blickst du so gedankenvoll hinab in die Meerflut?« fragte Aspasia: »Sehnst du zu den ambrosischen Töchtern des Nereus dich hinab, welche mit rosigen Füßchen die kristallene Tiefe durchwandeln?«

Ihres Mundes Silberlaut weckte den Träumer.

Perikles antwortete mit einem Kusse, und die beiden begannen ein Liebesgespräch, unter welchem sie allmählich bei hellem Mondeslicht, wie in Träume gewiegt, das ganze Meer rings um sich belebt erblickten. Aus feuchten Gründen tauchten die Nereustöchter empor, auf Tieren des Meeres reitend, und Tritonen drängten sich zuhauf, schmetternde Seetrompeter, welche Hochzeitslieder auf Muscheln bliesen; in ihrer Mitte aber zog die Meernymphe Galathea einher: sie hob die Purpurschleppe des Gewandes aus der Flut, und ließ es, von sanften Hauchen geschwellt, wie ein Segel über sich flattern.

Im ersten Morgengrauen vernahmen Perikles und Aspasia plötzlich Saitenklang aus der Ferne. Es klang ihnen wie von der Leier des Orpheus, welche ja, nach alter Kunde, als der Sänger den Tod gefunden, von den Mänaden ins Meer geworfen und von der Flut weiter getragen worden durchs Aegäermeer, und deren Töne die Seefahrer zuweilen bei tiefer Windstille fernher über die Wogen hallend vernahmen. Dies Getön also der im Meere herrenlos schwimmenden Leier des Orpheus schien ans Ohr des Perikles und der Aspasia zu dringen, bis sie merkten, daß die Klänge aus der Triere des Sophokles kamen, die an ihnen vorüberfuhr, als im grauenden Morgen die Flotte sich wieder in Bewegung setzte. Die Freunde grüßten einander und Sophokles folgte der Einladung des Perikles, ihm einen Besuch auf seinem Schiffe zu machen. Da plauderten sie von Athen, vom Wiedersehen der Freunde, von dem Hochfeste der Panathenäen, welches unmittelbar nach der Heimkehr bevorstand, und immer höher spannte Aspasia die Erwartung, mit welcher Perikles und Sophokles den Ueberraschungen entgegensahen, welche Pheidias und die Seinen, nachdem sie rastlos tätig gewesen in dieser langen Zeit, den Wiederkehrenden bereiten würden.

Als hierauf der Tag völlig anbrach und die ersten Strahlen das Meer erhellten, tauchte zur Linken das heilige Delos auf, der »Stern des Meeres«, die Insel Apollons, leuchtend im Frührot, und gleichsam geküßt von den ersten Strahlen des Gottes, welchem sie heilig war. Nicht ohne innere Bewegung sah Perikles nach der uralt ehrwürdigen Inselperle des Archipelagos hinüber. Er gedachte des Tages auch, da wie ein Geschenk des Gottes von dieser Insel aus der reiche Goldschatz nach Athen hinüberschwamm. Aber auch das Schiffsvolk ließ das gottgeliebte Eiland nicht ungeehrt vorübergehen. Von den hohen Borden der gesamten Athenerflotte scholl ein hellstimmiger Päan auf Apollon, den Schirmgott des ionischen Stammes, mächtig hinaus in die morgendlich leuchtende Meeresferne. Aber Gesang und heller Zuruf verstummte von da an gar nicht mehr auf den Schiffen, und fröhliche Erregung herrschte überall, denn heute noch sollte man den Heimatstrand erreichen, und je mehr die ersehnten Gestade sich näherten, desto beflügelter schienen die Fahrzeuge, von windgeschwellten Segeln und doppelt kräftigen Ruderschlägen getrieben, ihre feuchte Straße dahinzurauschen.

Die Stunden verstrichen, weit schon war man über Tenos und Andros hinausgesteuert. Im zarten Silberduft erschienen über Keos nordwärts die Höhen von Euböa. Zur Linken erhoben sich, groß und kühn gezackt, von demselben silberbläulichen Duft umflossen, die fichtenbewachsenen Berge Aeginas. Ein zarter Reif schien alles zu bedecken, samtartig, wie auf dunkle Pflaumen hingehaucht.

Zwischen den beiden Eilanden aber, weit vorspringend, im Hintergrunde von einem Kranze edelgeschwungener Höhen umgürtet, stieg aus den Meereswellen die Küste Attikas.

Unzählige Blicke suchten sie – mit freudiger Bewegung wurde sie begrüßt. Aber die Meeresferne ist trügerisch. Schon weit nach Westen war die Sonne geneigt, bevor das winkende Vorgebirg von Sunion erreicht war, schroff aufragend, weißblinkend, wellenumbrandet, mit dem säulengetragenen Marmortempel der Pallas auf seiner einsam leuchtenden Höhe.

In einem weiten Bogen umfuhr die Athenerflotte dies nicht ungefährliche, ragende Südkap Attikas, einlenkend in den prächtigen saronischen Golf, zur Rechten den heimischen Strand und die winkenden Zinnen Athens, zur Linken die Berge des Peloponnesos, hinter welchen die Sonne niederging. Nun leuchtete Fernes und Nahes wie durch goldige, rosige Schleier. Die Bergeshöhen und der Aether darüber, das Meer und die Schiffe selbst, sie alle schwammen im Zauberlichte der letzten Tagesstunde. Purpur war alles und schimmerndes Gold. Nur im Südwesten hatte ein schwärzliches Gewölk sich zusammengeballt; plötzlich aber brach es wie eine Feuergarbe daraus hervor, und die Berge von Argos standen in purpurnen Flammen. Ruhig und groß ragten ihnen gegenüber zur Rechten die Höhen empor, welche Athen umkränzen: der lang gestreckte Hymettos, der pyramidal ansteigende Pentelikos, der keck aufragende Felskegel des Lykabettos.

Nun aber tauchte, umlagert von der weit gedehnten Stadt, jedem athenischen Auge teuer, die heilige Höhe der Akropolis hervor. Alle Blicke wandten sich dahin. Aber verändert fanden sie die heilige Höhe. Marmorweiße Zinnen, fremd den so lange Zeit Entfernten, blinkten durch den leichten Nebelduft im letzten Tagesstrahl herüber.

Nicht nach dem fernher winkenden Haupte und der blitzenden Lanzenspitze der riesigen Vorkämpferin Athene, wie sonst, lugte diesmal der athenische Schiffer von seines Fahrzeugs Bord auf der Höhe von Sunion aus, sondern alle Augen waren von den Borden der heimkehrenden Flotte nach jenen neuen, weißblinkenden Zinnen gerichtet, welche durch die Dämmerung vom Gipfel der Akropolis herüberleuchteten ...

Und hellstimmig erklang ein Ruf von Bord zu Bord:

»Der Parthenon! Der Parthenon!« – –

Zur selben Stunde, da die Blicke der heimkehrenden Sieger nach der Höhe der Akropolis gerichtet waren, begab sich eben dort, im ehrwürdigen Erechtheion, angesichts der stolzen Zinnen des neuen Parthenon, ein geheimnisvolles und fast wunderbares Ereignis.

Das größte und herrlichste, in dreijährigen Zwischenzeiten gefeierte Fest der Athener, das Fest der Panathenäen, stand bevor. An diesem Feste wurde der Schirmgöttin Athens, der altverehrten Athene Polias, nach väterererbtem Brauch ein schön gewebter Teppich, der sogenannte Peplos, dargebracht. Dieser Peplos wurde auf der Akropolis selbst, im Heiligtum der Athene Polias, welches mit dem Erechtheion zusammenhing, gewebt. Vier Mädchen in zartem, fast noch kindlichem Alter, aus den vornehmsten Familien Athens gewählt, halfen jenen heiligen Peplos weben und vollzogen überdies, einige Monate lang im Tempelbezirk der Stadtgöttin auf der Akropolis wohnend, manchen andern heiligen Brauch, der mit dem alten, zum Teil geheimnisvollen Kult im Erechtheion auf der Burg zusammenhing. Zwei von diesen Mädchen wurden auserwählt, in einer bestimmten Nacht nicht lange vor der Feier der Panathenäen, von der Akropolis aus auf einem geheimen unterirdischen Wege etwas Unbekanntes, Geheimnisvolles, das niemand sehen durfte, und das, wie es hieß, selbst die Priester nicht kannten, in ein Grottenheiligtum, welches in der Nähe des Ilissos lag, zu tragen, und von dorther etwas ebenso Geheimnisvolles, Unbekanntes nach dem Heiligtume der Athene Polias auf der Burg zurückzubringen.

Unter den jugendlich zarten Mädchen, welche für diesmal zu dem Amte der Arrephoren – so nannte man jene Erwählten – berufen waren, befand sich des Hipponikos Töchterlein Hipparete, von deren holdem Reiz und sittigem Wesen Hipponikos gesprochen, als er bei Gelegenheit des choregischen Festmahls dem Perikles den Gedanken nahe legte, dies liebliche Kind und den reizenden Knaben Alkibiades zu dereinstigem Ehebunde schon jetzt zu verloben. In der Tat war Hipparete das Urbild einer echt athenischen, wenn auch noch tief in der Knospe verschlossenen Mädchenblüte, welche bei aller Kindlichkeit schon etwas Sinniges und Würdiges zur Schau trug.

Mit den übrigen, zu gleichem Dienste der Göttin berufenen Gespielinnen weilte Hipparete nun auf der Akropolis im Tempelbezirke der Göttin. Die Mädchen wurden hier verpflegt, wie zum Tempel gehörig. Es gab auch einen besonderen Platz, wo sie durch Ballspiel sich erlustigen konnten. Die Priesterin der Athene Polias führte die Aufsicht über sie. Da aber das Heiligtum dieser Göttin mit dem des Erechtheus vereinigt war, so lebten die Mädchen auch unter den Augen des Diopeithes, des Erechtheus-Priesters. War doch neben diesem die Priesterin der Athene Polias nur ein bedeutungsloser Schatten im Bezirke des Erechtheions.

Er gab den Mädchen häufige Weisungen und Ermahnungen; am liebsten und öftesten aber pflog er des Gesprächs mit dem Töchterlein des Hipponikos. Ihr vor allen schien er seine Gunst zuzuwenden und rühmte sie stets vor den andern. Nicht selten sprach er mit ihr in langem Beisammensein von Dingen, welche ihren Vater, seine häuslichen Angelegenheiten, den Verkehr der Gäste in seinem Hause betrafen. Hipparete gab ihm Antwort mit der Unbefangenheit eines Kindes. Als er einmal scherzend sie fragte, ob ihr noch kein zukünftiger Gemahl von ihrem Vater bestimmt worden, so nannte sie ganz ernsthaft den Mündel des Perikles, den jungen Alkibiades, und sagte, diesem wolle ihr Vater sie verloben.

»Dem Mündel des Perikles?« rief Diopeithes, und seine freundlichen Mienen nahmen plötzlich einen veränderten, höhnischen Ausdruck an.

Die feindliche Gesinnung gegen Perikles und alle diejenigen, welche er als Genossen, Ratgeber und Diener dieses Mannes betrachtete, war seit jenem Gespräche mit dem Seher Lampon unablässig genährt worden. Durch die Priesterin der Athene Polias, welche ein Werkzeug in seiner Hand war, stand er in Verbindung mit der Schwester des Kimon und mit der Gattin des Perikles, und erkundete durch diese, was immer im Kreise seiner Gegner vorgehen mochte.

Der Abend, an welchem jener geheimnisvolle Gebrauch vollzogen werden sollte, war herangekommen. Die beiden erkorenen, Hipparete und Lysiske, wurden angetan mit kostbaren, weißen, goldgeschmückten Gewanden, welche für diese Gelegenheit zu spenden die Pflicht ihrer Väter war, und welche, nachdem sie gebraucht worden, Eigentum des Tempelhauses blieben.

So geschmückt, wurden die beiden Mädchen in das innerste Heiligtum der Athene Polias geführt und empfingen hier von der Priesterin, im Beisein des Erechtheuspriesters, so wie derjenigen, welche gekommen waren, um den heiligen Gebrauch als Zuschauer mitzufeiern, unter verschiedenen Ceremonien die beiden verhüllten Gefäße, um sie von hier aus durch den geheimen Weg ins Grottenheiligtum hinabzutragen. Mit der Linken hielten sie das Gefäß an die Brust, in der Rechten trugen sie eine angezündete Fackel. Bevor sie ihren Weg antraten, gab ihnen der Erechtheuspriester genaue Weisungen über das, was sie zu tun hatten, ermahnte sie, jede frevle Neugier nach dem, was in den verhüllten Gefäßen verborgen sei, aus ihrem Gemüte zu bannen und sich durch nichts, was ihnen auf dem Wege oder in der Grotte selbst begegnen könnte, in Angst versetzen, oder in den heiligen Verrichtungen stören zu lassen. Er sagte ihnen, daß sie unter dem Schutze des Gottes Erechtheus stünden, des Pfleglings jener Taugöttin Herse, zu deren Grottenheiligtum sie niederstiegen, und ermahnte sie, nicht zu zagen, wenn der Gott selbst, und wär's in seiner Schlangengestalt, auch ihnen, wie schon einmal in alter Zeit den Arrephoren, auf ihrem Wege sich zeigen sollte. Nur wenn sie das heilige Geheimnis verletzten, oder ihre heilige Verrichtung nicht tadellos vollzögen, hätten sie den Zorn des Gottes zu fürchten. Im anderen Falle aber hätten sie Gunst und Heil von ihm zu erwarten.

Die beiden Mädchen traten ihren Weg an. Gespannt und kindlich glaubensvoll hatte Hipparete den Worten des Priesters gelauscht und war voll freudigen Mutes. Zaghafter ging neben ihr die noch jüngere Lysiske. So stiegen die beiden den unterirdischen Weg, in welchen viele Stufen gehauen waren, hinab. Aengstlich blickte Lysiske um sich, Hipparete sprach ihr Mut ein. Zuletzt begann Lysiske zu fragen, was denn wohl in den beiden heiligen Gefäßen verborgen sein möge?

»Was wir zurückbringen werden, vermag ich mir zu denken«, sagte Hipparete. »Was kann die Taugöttin Herse anders geben als Tau? also vielleicht taubenetzte Zweige oder Blumen.«

»Aber was wir da hinabtragen?« fragte Lysiske wieder.

»Ich weiß es nicht«, erwiderte Hipparete. »wenn wir etwas Feuchtes heraufbringen, so tragen wir vermutlich etwas Trockenes oder Feuriges hinab, denn wie es feucht ist drunten in der Niederung, so ist alles dürr und trocken auf der Bergeshöhe.«

»Nein!« sagte die kleine Lysiske nachdenklich und ängstlich, »wir tragen gewiß eine große Eule hinab, wie sie droben im Gemäuer des Erechtheion horsten, und bringen eine schreckliche Schlange zurück, weil die Schlangen in der feuchten Niederung hausen.«

»Fürchte dich nicht vor Schlangen!« sagte Hipparete; »du weißt, daß sich in ihrer Gestalt der Gott Erechtheus birgt und daß dieser uns schützt und uns Segen bereitet auf diesem Wege.«

Der vielfach gestufte Weg war zurückgelegt, das Ziel der Wanderung erreicht, die beiden Mädchen traten durch eine Felsenpforte in das Heiligtum. Die Grotte war erhellt durch eine Lampe, die vor einem Steinbild der Taugöttin in roter Flamme flackerte.

Unter den Ceremonien, welche man sie gelehrt hatte, stellten die beiden Mädchen ihre Gefäße vor der Göttin nieder, und schickten sich an, dafür die bereitstehenden, gleichfalls dicht verhüllten Gefäße aufzuheben und hinwegzutragen.

Bei dieser Gelegenheit fielen die Blicke der Mädchen in den Hintergrund der Grotte. Da sahen sie im Halbdunkel desselben zusammengerollt eine riesige Schlangengestalt mit halberhobenem Haupte gelagert.

Lysiske erschrak, erbleichte, zitterte und wollte entfliehen. Hipparete hielt sie zurück und gab ihr das Gefäß in die Hand, mit welchem diese ängstlich und ohne sich umzublicken hinwegeilte. Dann nahm Hipparete das andere Gefäß vom Boden auf und schickte sich an, die Grotte zu verlassen. Jetzt aber kam aus dem Hintergrunde der Höhle ein scharfer Hauch, unter welchem die Fackel Hipparetens und mit ihr zugleich die rote Flamme der Lampe erlosch, so daß das Mädchen in völligem Dunkel stand. Und nun hätte auch ihr Herz ein Bangen ergriffen, wäre nicht im selben Augenblick aus dem Hintergrunde eine freundliche Stimme vernehmlich geworden, welche sie ermahnte, unerschrocken zu bleiben wie bisher.

»Für deinen edlen Mut und deine fromme Treue«, so klang die Stimme, »verleiht der Gott, o Kind, dir ein Geschenk zum Lohn, das Göttersegen und höchstes Glück dir bringt fürs ganze Leben!«

In diesem Augenblick begann die Flamme der Lampe von selbst sich wieder zu entzünden, und der Gott ruhte nicht mehr schrecklich, sondern in ehrwürdiger Heroengestalt an der Stelle, wo früher die Schlange ihr Haupt erhoben hatte. Er forderte das Mädchen auf, zu ihm heranzutreten. Hipparete tat es unerschrocken. Er zog sie an sich und drückte einen Kuß auf ihre Stirn, welche jene glänzende Reinheit hatte, die man an halbentfalteten Blättern der Bäume bemerkt, wenn sie eben erst nach einem warmen Frühlingsregen aus der braunen Knospenhülle hervorgebrochen.

»Hast du noch nichts erzählen gehört«, fragte er, »von der Götterhuld, welche sterblichen Erdentöchtern zu teil geworden? Hast du gehört von Alkmene, von Semele, von Danas?«

Die Lippe des Sprechers zitterte ein wenig, als er diese Worte sprach, auch seine Hand zitterte leise, als er damit das lockige Haar des Mägdleins streichelte.

»Hast du gehört«, begann er neuerdings, »von jenen erkorenen Jungfräulein, zu welchen Zeus herunterstieg, und welche nicht bangten, wenn der Gott sich liebkosend zu ihnen neigte?«

So sprechend legte er seinen Arm um das Mägdlein, so daß es fast erschrak, aber es faßte sich und horchte wieder gläubig, und im reinen Kristall seines Auges spiegelte sich nichts als die Erwartung einer erregten Kinderseele, welche den wundersamen und segensreichen Geschenken entgegensah, mit welchen der Gott es zu lohnen versprochen.

Plötzlich sagte das Mädchen, in den tieferen Winkel der Grotte blickend: »Das Schlangentier ist ja noch da – nur kleiner ist es jetzt, viel kleiner an Gestalt« ...

Hipparete sprach diese Worte ganz ruhig und ohne die geringste ängstliche Regung. Man hatte ihr eingeschärft, sie solle sich vor Schlangen auf ihrem Wege nicht fürchten, und sie fürchtete sich nicht. Sie wußte, daß darunter sich nur der Segensgott Erechtheus berge. Sie hatte jene viel größere Schlange nicht gefürchtet, warum sollte sie jetzt diese kleinere fürchten?

Der Gott an ihrer Seite aber entsetzte sich. Der falsche Erechtheus begann zu zittern vor dem Zorne des wirklichen. Starr blickt er nach jenem Winkel hin und sieht, daß dort in der Tat eine Schlange sich ringelt. Das fromme Kind war überzeugt, daß ihm kein Leid widerfahren könne, daß es unter dem Schütze des Gottes Erechtheus stehe: der Gott selbst aber zitterte unter seiner Göttermaske, zitterte vor dem giftigen Wurme ...

In diesem Augenblicke erschallt von außen der Lärm eines an der Grotte vorüberziehenden Volksschwarmes, welcher vom Ilissos her gegen den Piräus hinauseilt mit dem jubelnden Ausruf: »Die Flotte von Samos läuft in den Hafen ein! Perikles ist da! Hoch lebe Perikles, der Olympier!« –

Mit einem düsteren Blitze der Augen, einem unmutigen Zucken der Lippen erhebt sich der erst durch seine Angst, jetzt durch seinen Grimm entlarvte Erechtheuspriester.

Er erhebt sich und schickt sich an, das Kind eilig aus der Grotte hinwegzuführen. Ruhig nimmt Hipparote, auch jetzt ihres Amtes eingedenk, das heilige Gefäß vom Boden auf. Der Priester faßt sie an der Hand und zieht sie fort, durch den dunklen Gang empor. Dort, wo der geheime Weg ins Innere des Erechtheions mündet, verläßt er sie, ihr zu schweigen gebietend über alles, was sie in der Grotte geschaut; dann werde der Segen des Gottes ihr nicht fehlen.

Hipparete betritt den erleuchteten Tempelraum und stellt ihr heiliges Gefäß zu den Füßen der Göttin nieder. Dann gedenkt sie schweigend der Erscheinung des Gottes.

Und Diopeithes?

Er wird hingehen und den Erechtheus zu versöhnen trachten und feuriger als je die Furcht vor den alten Göttern predigen ...

Während dies auf der abendlich stillen Höhe der Akropolis sich ereignete, war die heimkehrende Flotte in den Piräus eingelaufen. In Scharen war das Volk der Athener hinausgeeilt, um die Ankommenden zu sehen und zu begrüßen. Das Dunkel war eingebrochen, aber die Dämme des Hafens leuchteten von Fackeln, und nur um so großartiger war das Schauspiel anzusehen, als beim Scheine dieser Fackeln die hundert stolzen Trieren der siegreichen Flotte auf den umdunkelten Wellen herangezogen kamen.

Fast abenteuerlich leuchteten im grellen Scheine der hochgeschwungenen Achter die hochragenden Masten, die weißen Segel, die goldigen Pallasbilder und die phantastischen Formen der Schiffsschnäbel, mit dem Schmucke eroberter Schilde, den Zieraten zerstörter feindlicher Schiffe und anderen Trophäen reich behangen. Von den menschenwimmelnden Steindämmen her empfing die Schiffe heller, freudiger Zuruf. Die Ausschiffung erfolgte. Als auch die Strategen ans Land stiegen, drängte sich alles an Perikles heran. Ihm galt der lauteste Zuruf der Menge, und es gab Personen, welche Blumen auf seinen Weg streuten, ihn selbst mit Kränzen beluden.

Um sich diesen Begrüßungen zu entziehen, folgte Perikles der Einladung des Hipponikos, der ihm einen Platz anbot in seinem, mit edlen thessalischen Rossen bespannten, den heimkehrenden reichen Schwelger im Piräus erwartenden Gefährte.

Aspasia hatte sich von Perikles trennen müssen. Eine Sänfte harrte ihrer, welche sie tief verhüllt bestieg und in welcher sie nach der Stadt gebracht wurde.

Inzwischen war der Mond aufgegangen und sein Glanz ergoß sich über das Meer, die Küsten und die Stadt. Perikles hatte im Gefährt des Hipponikos schweigend und in Gedanken verloren die Stadt erreicht. Da sah er bei einer plötzlichen Wendung des Weges, einen Blick in die Höhe werfend, ganz nahe vor sich den Gipfel der Akropolis.

Und er erschrak. Ein leiser Schauer überlief ihn. Unmittelbar vor Augen hatte er, was er zuvor aus dämmernder Ferne gesehen, weiß glänzend im Strahle des Mondes, scharf vom Nachthimmel sich abhebend, hoheitsvoll in der Marmorpracht der Giebel und Säulen, stand das neuvollendete Werk des Iktinos und des Pheidias auf seiner lichten Höhe.

Und der Zauber, der heute nach die Seelen derjenigen ergreift, welche zum ersten Male hinaufblickten zu den Trümmern des Parthenon zu Athen, durchschauerte in jenem Augenblicks die Seele des Perikles.