|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der König befahl, wie ich euch gestern abend am Schluß erzählte, dem jungen Einarm, ihm zu folgen. Durch mehrere Säle und Gänge, die wie alles übrige schwarz behangen waren, gingen sie hindurch und kamen in einen andern Teil des Schlosses, der mit einer großen eisernen Tür abgesperrt war und nicht bewohnt wurde. Der König öffnete mit einem Schlüssel, den er an seinem Gürtel trug, das Tor, und sobald sie dasselbe hinter sich hatten, sah sich der Einarm plötzlich in ganz andere Regionen versetzt. Hier war von keinem schwarzen Tuch und Flor mehr die Rede, vielmehr prangten Gänge, Zimmer, Treppen und Fenster in den hellsten und freundlichsten Farben. Alles war hier auf das Zierlichste und Prächtigste eingerichtet. Die kleinen Diwane in den Zimmern bedeckte der glänzendste Goldstoff; aus marmornen Becken sprangen murmelnde Fontänen in die Höhe, die Wände waren mit Sammet und Damast bekleidet, und die Pracht der Möbel steigerte sich von einem Zimmer zum andern. Schon in dem ersten waren sie vom feinsten Holz, im zweiten von Elfenbein, dann von Schildpatt mit Gold ausgelegt und in den hintersten Zimmern und Sälen war alles von Silber und Gold, mit Edelsteinen und Perlen besetzt. Das einzige, was die Lust und Herrlichkeit in diesen Zimmern unterbrach, war die peinliche Stille und Öde, die hier herrschte, sowie das einzige Traurige das Gesicht des Königs, das mit jedem Schritte finsterer wurde. In einem der letzten Säle ließ er sich auf einem Ruhebette nieder und trocknete zwei große Tränen ab, die ihm in den Bart liefen. Das Ruhebett, auf welchem er saß, stand vor einem Gemälde, das ein grünseidener Vorhang bedeckte.

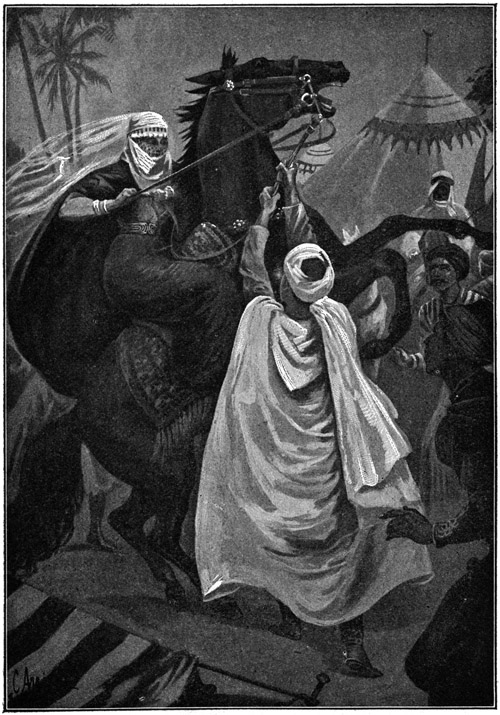

»Wisse,« so redete der König nach einer langen Pause zum Einarm, »daß dies die Zimmer meiner Königin sind, die aber schon längst die Erde verlassen hat, um zum Wohnorte der Seligen aufzuschweben. Sie war keine gewöhnliche Sterbliche, sondern entstammte dem Feenreich, und ihr ward wie allen jenen erhabenen Wesen erlaubt, nach jedem Jahrtausend eine gewisse Anzahl von Jahren auf der Erde zuzubringen, um einen Sterblichen zu beglücken. Mir wollte mein gutes Schicksal so wohl, daß ich gerade in dem Jahr, wo die Fee Amaranthe die Erde wieder betrat, mich nach einer Gemahlin umsah. Mein Herz war frei, ich war jung und streifte mit lauter Lust und Fröhlichkeit durch die Wälder dem Wild nach. Da begab es sich eines Tages, daß aus dem Dickicht des Waldes ein fremder Stallmeister auf mich zusprengte und mir einen Gruß von seiner Herrin überbrachte, die den Wunsch aussprach, an meiner Jagd teilnehmen zu dürfen. Natürlich bewilligte ich ihr mit Freuden diese Bitte, und ich sowie mein ganzes Jagdgefolge standen mit stummer Erwartung da, als der Stallmeister zurücksprengte, und wir plötzlich aus der Tiefe des Waldes das lustige Getön einer andern Jagd hörten, die uns näher und näher kam.

»Zwischen den Zweigen blitzte es wie lauter Gold und Silber hervor, und die einzelnen Teile des Jagdzugs, die nach und nach erschienen, waren mit unerhörter Pracht bekleidet und glänzend beritten. Zahlreiche Meuten der schönsten Hunde schwärmten voran; dann kamen verwegene Jagdpagen, den Falken auf der Faust, und setzten mit ihren Pferden über Stock und Stein. Ihnen folgte eine Anzahl Jäger, und was uns am seltsamsten vorkam, außer dem dienenden Personal der Jäger, Forst- und Stallmeister waren es nur Damen, die auf den herrlichsten Rossen sitzend von dem ganzen Troß ehrerbietig umgeben waren. So schön und schlank sie auch alle auf ihren Tieren saßen, und so weit der prächtige Wuchs der geringsten unter ihnen die Formen der schönsten unserer Damen übertraf, so ragte doch, wie der Mond unter den Sternen, eine derselben an Schönheit und Adel über die andern empor. Diese ritt einen schneeweißen Zelter und sprengte mit leichtem Anstande gegen mich. Sie dankte mir freundlich für die Erlaubnis, an meiner Jagd teilnehmen zu dürfen, und bat um die Fortsetzung derselben, und so gerne ich auch eine ganze Ewigkeit ihr gegenübergestanden wäre, um ihr in das wunderherrliche Angesicht zu sehen, so zwang es mich doch, ihrem Wunsche Folge zu leisten, und ich gab den Befehl, die Jagd wieder zu beginnen. Du kannst dir leicht denken, mein Sohn, daß ich nicht von ihrer Seite wich. Aber obgleich ich ein sehr gutes Pferd ritt, war es mir nicht möglich, dem vogelschnellen Lauf und den entsetzlichen Sprüngen des ihrigen nachzukommen. Auch mein ganzes Jagdgefolge, das doch aus den gewandtesten Reitern meines Königreichs bestand, nahm sich gegen das ihrige aus, wie eine Gesellschaft von Schnecken gegen muntere Vögel. Mir schien gleich am ersten Tage, daß es bei der ganzen Gesellschaft nicht mit rechten Dingen zugehe, und auch mein Oberforstmeister machte mich mit Entsetzen auf einen Jagdpagen der Dame aufmerksam, der einem Falken, welcher sich oben mit einem andern Raubvogel in einen Kampf eingelassen hatte, zu Hilfe kommen wollte, und sich schon aus seinem Sattel in die Luft erhoben hatte, als ihn ein strenger Ruf der Dame wieder herabrief.

»Nach Beendigung der Jagd lud ich die ganze Gesellschaft in meine Residenz ein; doch nahm die Dame meine Einladung nicht an, versprach aber, am andern Tage wieder zur Jagd zu kommen. Ich, der ich jetzt zum erstenmal die Leiden und Freuden der Liebe fühlte, schloß die ganze Nacht kein Auge und schwärmte mit meinen Jägern schon in den Wald, als kaum ein lichter Streifen im Osten den Anbruch des neuen Tages verhieß. Zur bestimmten Stunde, wie gestern, erschien die Dame mit ihrem Gefolge wieder, ach, und sie war womöglich noch schöner als gestern! Die Jagd begann aufs neue und der Tag verlief wie der gestrige, nur daß ihr unvergleichlicher Liebreiz die Glut in meinem Herzen zu einer unauslöschlichen Flamme angefacht hatte. Schon während der Jagd bat ich sie, wie gestern, mich in meiner Residenz zu besuchen oder mir zu sagen, wo ihr Schloß liege; und als sie mir beides abschlug, gab ich mehreren meiner gewandtesten Jäger heimlich den Befehl, sich da und dort im Walde zu verstecken, und am Abend jener Jagdgesellschaft zu folgen, um ihren Aufenthaltsort auszukundschaften. Nach Beendigung der Jagd empfahl sich die Dame wie gestern, mit dem gleichen Versprechen, morgen wiederzukommen, und ich ritt verstimmt meiner Residenz zu, um in meinen Zimmern die halbe Nacht bis zur Ankunft meiner ausgesandten Jäger zu wachen. Gegen Mitternacht kamen mehrere zurück und schworen, nichts gesehen zu haben. Doch blieben noch zwei meiner besten Leute aus, auf die ich mein ganzes Vertrauen setzte. Auch sie erschienen, aber erst mit Anbruch des Tages und brachten mir die wunderbare Mähr, daß sie gestern abend, kaum im dichtesten Walde angelangt, die Jagd der Dame gehört hätten, wie sie mit lautem Getöse und Hallo sich bei mir verabschiedet und neben ihnen dahergeflogen sei. Was ihre Pferde laufen wollten, seien sie ihnen gefolgt, hätten die Jagd auch eine Zeitlang vor sich gesehen, doch habe sich das Gefolge auf eine wunderbare Weise vermindert. ›Großmächtigster König,‹ fuhr einer der Jäger fort, ›wir hatten es mit einer mächtigen Fee zu tun! Zuerst verschwanden die Hunde, und liefen als schwarze Käfer in das Gebüsch; die Pferde wurden zu Hasen und Füchsen, die darauf sitzenden Jäger und Pagen schwangen sich als Raben und Krähen in die Luft; die Damen des Gefolges wurden zu schönen Nachtschmetterlingen und die Herrin auf ihrem weißen Roß verschwand uns plötzlich ganz; doch sahen wir wenige Augenblicke nachher ein schneeweißes Reh blitzschnell im Gebüsch verschwinden.‹ So erzählte der Jäger, und obgleich ich ungläubig mein Haupt schüttelte, so wurden doch Feen und Kobolde so häufig gesehen, daß ich jener Erzählung gern Glauben beimaß. Am dritten Tage, zur bestimmten Stunde erschien die Dame wieder, und ich wußte es während der Jagd so einzurichten, daß wir uns von dem Gefolge entfernten, und ich mich mit ihr im dichten Gebüsch allein befand. Hier sprang ich von meinem Pferde, hielt ihr den Steigbügel und bat sie aufs ehrerbietigste, ebenfalls abzusteigen und einige Worte anzuhören, die ich ihr sagen wolle. Sie tat nach meinem Wunsch und setzte sich auf einen abgehauenen Baumstamm. Nun malte ich ihr mit den glühendsten Farben meine Leidenschaft, schwur ihr ewige Liebe und beteuerte ihr, daß ich im Besitze ihrer Hand der glücklichste Mensch sein würde. Anfänglich sah mich das wunderschöne Weib seltsam lächelnd an, dann reichte sie mir die Hand und sprach zu mir: ›Wisse, o König, daß ich kein sterbliches Wesen bin wie du! Mein Name ist Amaranthe, und ich bin aus dem Feengeschlecht. Da uns aber erlaubt ist, je nach tausend Jahren, die wir im Dienste unserer Königin zubringen müssen, zehn Jahre auf der Erde zu wandeln, und uns hier der Liebe eines Menschenkindes zu erfreuen, so nahm ich die Gestalt an, in der du mich hier siehst, und suchte dich auf, da ich dein gutes, edles Herz, sowie deine männlichen Gesinnungen schon seit lange kenne. Es ist uns Feen möglich, schon mehrere Jahre vorher, ehe unser tausendjähriges Dienen dort oben sein Ende nimmt, das Herz der Menschen zu prüfen und anzuschauen, damit uns die Wahl, die wir für die zehn Jahre unseres Erdenlebens treffen, später nicht gereue. Denn der Mann, den wir uns für diese Zeit erkoren, mag mit Fehlern behaftet sein, wie er will, wir müssen ihn diese zehn Jahre hindurch treu und ehrlich lieben, wie es einer braven Hausfrau geziemt.«

Hier seufzte der König tief auf, fuhr aber in seiner Erzählung fort.

»Mein Sohn,« sprach er zu dem Einarm, »du, dessen Herz noch frei von Liebe ist, du kannst dir das Entzücken nicht denken, das mich bei diesen Worten der Fee befiel. Ich schwur ewige Treue und Liebe, konnte mich aber dabei der Tränen über ein grausames Geschick nicht enthalten, das mir den Besitz eines so liebreizenden Wesens nur für zehn Jahre gestattete.

»Sie wurde also die Meinige; ich führte sie als Königin in meine Residenz ein, und der Jubel des Volkes, das schon lange meine Vermählung gewünscht hatte, kannte keine Grenzen. Allgemein war man hoch erfreut über die Wahl, die ich getroffen, denn so liebreizend das Antlitz meiner Gemahlin war, ebenso schön und edel war auch ihr Herz. Sie teilte den Armen mit, beschenkte die milden Stiftungen reichlich, kurz, sie suchte während der wenigen Jahre ihres Erdenwallens soviel Glück und Wohlstand um sich zu verbreiten, wie nur möglich. Nach einem Jahre, das ich mit ihr in Glück und Freuden verlebt hatte, genas die Königin eines Töchterleins, frisch und schön wie eine Rosenknospe, und ganz ihr Ebenbild; auch sah man deutlich, daß die geistige Kraft der Mutter selbst das kleinste Übel von dem Kinde abzuhalten wußte. Meine kleine Prinzessin blieb befreit von dem Ungemach und den Krankheiten, die sonst wohl gewöhnlich Kinder in diesen Jahren überfallen und blühte an Körper und Geist in überraschender Schnelligkeit auf. So hatte das Kind sein achtes Jahr zurückgelegt, als ich, an die Trennung von meiner Gemahlin denkend, die mir in kurzer Zeit bevorstand, in heftige Traurigkeit und schwere Krankheit verfiel. Die Königin tat alles, um mich aufzuheitern, und wenn auch die heilsamen Tränke, die sie aus den Kräutern zu ziehen wußte, meinen Körper in kurzer Zeit wieder herstellten, so blieb doch mein Geist umdunkelt und ich sah mein ganzes künftiges Leben so schwarz vor mir, wie du es jetzt in der Wirklichkeit siehst. Ach, von dem zehnten Jahr meines Glücks hatte ich mit Blitzesschnelle eine ziemliche Zeit verlebt. Schon kam der Sommer und dörrte Laub und Gras, daß es farbig wurde, und mein Herz schien langsam mitzuverwelken. Der Klang des lustigen Jägerhorns, der mich sonst zur Freude und Lust aufrief, zerschnitt mir die Brust wie glühendes Eisen; denn da ich meine Königin so unsäglich liebte, so konnte ich meines Jammers kein Ende finden. Nichts erfreute mich mehr, nicht die Zureden meiner Gemahlin, nicht das Spielen und Liebkosen des Kindes – ich glaubte, es wäre die schrecklichste Zeit meines Lebens gewesen.

»So saß ich eines Abends auf dem Altan, der in den Wald hinausgeht, als sich mir die Königin langsam näherte, neben mich hinkniete und ihren Kopf auf meine Hand legte. Ich fühlte ihre warmen Tränen und wagte es kaum, aufzuschauen: ja, der unglückselige Augenblick war gekommen! sie trug das Jagdkleid, in welchem ich sie vor zehn Jahren zum erstenmal gesehen. ›Mein Gemahl‹ sprach sie mit zitternder Stimme, ›es muß geschieden sein. Meine Zeit ist um, und ich kehre zu meiner Königin zurück, um neue tausend Jahre bei ihr zuzubringen. Doch werde ich dich früher wieder sehen, und wenn deine Laufbahn beendigt ist, eine längere Zeit als diese kurzen zehn Jahre mit dir glücklich verleben; auch werde ich unsere Tochter umschweben und sie, soviel es in meinen Kräften steht, vor allem Bösen bewahren. Doch höre mich an! Ein mächtiger Geist, der stets mit uns Feen im Kriege lebt, sucht uns und dem, was wir lieben, auf alle erdenkliche Art zu schaden, und da ich mich seinen Tücken zu entziehen weiß, so wird er versuchen, dir und unserer Prinzessin viel Böses zuzufügen, wozu ihm die Leidenschaft, die meine Tochter von mir geerbt hat, genug Gelegenheit geben wird. Darum nimm dieses silberne Horn und gib es deiner Tochter, wenn es sie in den Wald hinaustreibt, um durch Fels und Kluft dem lustigen Wilde zu folgen; empfehle ihr dringend, daß sie es nie verliere, und in den Augenblicken der Gefahr wird ein sanfter Ton, den sie daraus erklingen läßt, meine unsichtbaren Diener herbeirufen, ihr zu helfen.‹ Bei diesen Worten überreichte mir die Königin ein kleines silbernes Horn, drückte mich noch einmal an ihr Herz und wandte sich zum Gehen. Ich sprang auf und bat sie fußfällig zu bleiben oder mich mit hinauszunehmen, möge aus mir werden, was da wolle. Doch sie führte mich an das Bett meines schlummernden Kindes, küßte es auf Mund und Stirne und reichte mir die Hand zum Abschied. ›Höre, o mein Gemahl,‹ sprach sie, ›mich erwartet noch ein hartes Geschick, ehe ich noch aus den gröberen Banden dieses Erdenlebens in die reineren Regionen emporschweben kann! Und darum gib mir dein königliches Wort, mir meine letzte Bitte nicht zu versagen – es muß, so sein! – Laß am nächsten Morgen alle deine Jäger und Reisigen hinaus in den Wald ziehen, damit sie sorgsam umherspähen nach einem weißen Reh; doch sie sollen es ja nicht einfangen, sondern mit einem guten Schusse töten. Ich bin das weiße Reh; doch wenn dies vollbracht ist, schone fortan die Tiere von solcher Farbe; denn es könnte sein, daß ich von der Feenkönigin die Erlaubnis bekäme, dich und mein Rind für einige Augenblicke zu sehen, für welchen Fall ich, um den Verfolgungen jenes bösen Geistes zu entgehen, wieder die Gestalt eines weißen Rehes annehmen würde.‹

»Nach diesen Worten meiner Gemahlin wurde es plötzlich im Schloßhofe laut und es klirrte und tönte, als wenn sich ein großer Jagdzug versammelte. Und so war es auch. Das Gefolge der Königin, welches sie vor zehn Jahren in meine Residenz begleitet, und ihr und mir während der ganzen Zeit getreulich gedient hatte, zog in buntem Gewühl aus den Toren des Palastes und meiner Ställe hervor. Die großen Meuten der Hunde waren gekoppelt und wurden von Jägern gehalten, Jagdpagen, den Falken auf der Faust, saßen hoch zu Roß, und die Damen der Königin erwarteten sie unten am Portal, um mit Hilfe der Stallmeister ebenfalls ihre Pferde zu besteigen. Jetzt klangen die Töne der Waldhörner lustig empor, die Königin wandte sich zum letzten Male gegen mich und rief mir zu: ›Ade, mein herzlicher Gemahl, ade!‹ Dann öffneten sich die Tore des Palastes und die Jagd zog hinaus in den dunkeln Wald.«

»Am andern Morgen tat ich, wie mir die Königin gesagt; und du kannst denken, mein Sohn, wie mir bei der Nachricht wurde, daß man ein weißes Reh aufgefunden und getötet habe; doch sei es alsbald verschwunden, und habe keine Spur zurückgelassen. Von dem Tage an erließ ich den Befehl, daß der von meinen Jägern und Leuten der härtesten Todesstrafe verfallen sei, der künftig ein weißes Reh erlege oder einem solchen nur das geringste Leid antue. Aber man will sonderbarerweise seit jener Zeit keines dieser Tiere mehr gesehen haben.«

Bis hierher hatte der Einarm der Geschichte des Königs staunend zugehört; jetzt aber bei der Erwähnung des weißen Rehes drängte es ihn, seinem Herrn mitzuteilen, auf welche wunderbare Weise er aus einem Krüppel ein gesunder Mensch geworden, und wer ihm das sichertreffende Gewehr verliehen habe. Überrascht hörte der König zu, als der Einarm von der schönen Fee erzählte, die er im Traum gesehen, er riß den Vorhang von dem Gemälde herab, vor welchem er saß, und der Jäger taumelte entsetzt zurück. Ja, das waren dieselben Züge, dieselbe Gestalt, die ihm im Traume erschienen war. Jetzt offenbarte er auch seinem Herrn das Geheimnis mit den drei goldenen Kugeln, die er empfangen, was er bisher keinem Menschen anvertraut hatte, und darauf fuhr der König folgendermaßen in seiner Erzählung fort:

»Das Gemälde, das du hier siehst, mein Sohn, ist das Bild der Prinzessin, meiner Tochter, und zugleich das ihrer Mutter, die auf das Überraschendste einander gleichen. Die Prinzessin, der auch ich den Namen ihrer Mutter, Amaranthe, gegeben hatte, blühte indessen von Tag zu Tag schöner auf, und war meine Freude und mein Stolz. Sie war sanft und liebenswürdig, wie ihre Mutter und hatte alle ihre guten Eigenschaften geerbt; doch auch leider wie mir die Königin bei ihrem Abschied vorher gesagt hatte, deren Leidenschaft zur Jagd, was mich vielfach beunruhigte. Aber ich vertraute dem silbernen Horne, das Amaranthe nie von sich ließ, und das, wie sie mir selbst am Abend öfters erzählte, ihr während der Jagd wunderbare Dienste leistete. Oft wenn sie einem Wilde zu eifrig folgte und sich von ihrem Gefolge verlor, sah sie sich plötzlich von wilden, schauerlichen Klüften umgeben, oder im dichten Walde, wo kein Ausweg zu finden war; aber ein Ton des Horns reichte hin, und es zeigte sich ihrem Auge eine freiere Aussicht, ein bekannter Punkt, der sie wieder zur Jagd zurückführte. Zuweilen lagerte sie sich mit ihren Damen, von den wilden Ritten ermüdet, im Schatten der grünen Bäume, und plötzlich überfiel die ganze Gesellschaft eine gewaltige Müdigkeit. Die Hunde streckten sich hin und schliefen ein, dem Jagdgefolge fielen auf den Pferden die Augen zu, und Amaranthe sah mit Schrecken, daß es nicht ein gewöhnlicher Schlaf sei, der ihre Umgebung befallen, sondern die Gesichter waren hart und weiß geworden, wie Marmor, und wenn sie eine ihrer Damen bei der Hand faßte, um sie zu ermuntern, fühlte sie sich kalt an, wie lebloser Stein. Glücklicherweise widerstand sie ihrer eigenen Ermattung, setzte das Horn an den Mund, und bei dem Ton desselben kehrte plötzlich das Leben in die von einem bösen Geiste verzauberte Gesellschaft zurück. Deswegen aber hielt die Prinzessin das Horn hoch in Ehren, und tat es nie von sich. Sie hing es an einer seidenen Schnur, mit der sie es von meiner Gemahlin erhalten, um ihre Schulter, und jene Schnur war unzerreißbar; denn oftmals während des Jagens durch die Wälder streifte das Pferd plötzlich an einem Ast, den sie vorher nicht bemerkt, an dem das Horn unfehlbar hätte hängen bleiben müssen, wenn die Schnur an demselben nicht von wunderbarer Kraft gewesen wäre; so aber hielt sie fest, und nicht selten flog der Ast zertrümmert zur Erde.«

»Ich war in der Zeit der glücklichste Vater, denn es gab keine verständigere und schönere Prinzessin, als meine Tochter, rings in allen Reichen umher. Sie war indes sechzehn Jahre alt geworden, und der Ruf ihrer seltenen körperlichen und geistigen Eigenschaften lockte eine Menge der benachbarten Königssöhne an meinen Hof, die um ihre Hand anhielten. Aber keiner wußte in ihrem keuschen Herzen Liebe zu erwecken. Sie war freundlich gegen alle, scherzte mit ihnen und zog mit ihnen durch Wald und Flur dem flüchtigen Hirsche nach, neckte und foppte sie auch wohl, wenn sie das Pferd nicht so zu regieren wußten, wie sie; aber alles mit einer Art, daß keiner zürnen konnte. So meldete sich eines Tages der Sohn eines fernen mächtigen Königs an, den ich wie alle andern willkommen hieß; doch mißfiel mir vom ersten Augenblick an sein ganzes Wesen, sowie seine Gestalt und sein finsteres, unheimliches Gesicht. Auch der Prinzessin ging es ebenso, und der Fremde war ihr noch unangenehmer, da er sich mehr als alle übrigen um sie zu schaffen machte und sie auf allen Schritten mit seinen Liebeswerbungen verfolgte. Auf der Jagd wich er nie von ihrer Seite, und da er einmal Gelegenheit hatte, die Kraft des wunderbaren Hornes zu erforschen, schien ihn dies sehr zu interessieren, und er hatte die Frechheit, meine Tochter zu bitten, es ihm, wenn auch nur für einige Augenblicke, zu einer Probe zu leihen. Natürlich schlug sie ihm dies Begehren ab, was ihn aber nicht abhielt, seine Bitte öfters zu erneuern. Endlich, da er sah, daß alle seine Bewerbungen fruchtlos blieben, rüstete er sich zur Abreise, bat aber vorher, daß es ihm, wie allen übrigen Bewerbern gestattet sein möge, der Prinzessin ein Andenken zu hinterlassen. Dies war eine sehr kunstreich gearbeitete goldene Kette, die er der Prinzessin überreichte mit der Bitte, sie möge statt der seidenen Schnur künftig ihr Horn an dieser Kette befestigt tragen. Er drang mit dieser Bitte so ungestüm in die Prinzessin, daß sie ihm endlich bewilligte, wenigstens während der letzten Jagd, zu der sie mit jenem Prinzen auszog, die Schnur mit der Kette zu vertauschen. Ach, daß ich damals mein väterliches Ansehen gebraucht und jenes freche Begehren zurückgewiesen hätte. Aber mein Geist war verdüstert, und ich fand keinen Grund, diesen Tausch zu verbieten.«

»Jetzt sind beinahe fünf Jahre verflossen,« fuhr der König mit dumpfer Stimme fort zu erzählen, »daß die Prinzessin in Begleitung jenes Fremden nebst ihren Damen und einem zahlreichen Jagdgefolge zum Walde zog – ich mußte wegen einer leichten Krankheit zurückbleiben – und nicht mehr zurückkehrte. Sie blieb verschwunden und selbst von ihrem Gefolge fand man bisher keine Spur. Ich ließ die Wälder nach allen Richtungen durchstreifen, wochen-, monatelang, setzte die ungeheuersten Preise aus, wenn man eine Spur von der verlorenen bringen könne; alles umsonst! Ich sandte an den Hof jenes Königs, dessen Sohn meine Tochter begleitet hatte, und als ich von dorther die Nachricht bekam, daß dieser König nie einen Sohn gehabt, sah ich deutlich ein, Amaranthe sei von dem bösen Geiste, vor dem mich die Königin gewarnt hatte, entführt oder gar verzaubert worden. Jetzt kehrte der wütende Schmerz, den ich bei dem Abschiede meiner Gemahlin gefühlt, doppelt zurück, und da mich alle bunten Farben, da mich alles, was mich an ein früheres glückliches Leben erinnern konnte, anekelte, so kleidete ich meine ganze Umgebung in die schwarze Farbe der Trauer, die auch mein Herz und meine Sinne umzogen hat.«

Der Einarm hörte dieser wunderbaren Geschichte des Königs staunend zu, und wenn es auch in damaliger Zeit gerade nichts Besonderes war, von dem sichtbaren Eingreifen guter und böser Geister ins menschliche Leben zu hören, so war doch die Verkettung der Umstände, die auch ihn teilweise in das Schicksal des Königs verflochten hatte, äußerst sonderbar und wohl imstande, ihn für einige Minuten vor Verwunderung stumm zu machen. Dabei konnte er es nicht über sich gewinnen, auch nur eine Sekunde das Auge von dem Bilde der schönen Amaranthe abzuwenden, und, mochte es die Dankbarkeit für die schone Fee sein, die ihn damals so reichlich beschenkt, oder waren es die wunderschönen liebreizenden Züge der Prinzessin, – genug, es wurde ihm bei dem längeren Betrachten ganz warm ums Herz, und als der alte König zufällig der Richtung seiner Augen folgte, mußte er sie, schüchtern errötend, niederschlagen. Jetzt erhob sich der alte König von seinem Sitz, ließ den Vorhang vor das Gemälde fallen und sprach seufzend zum Einarm:

»Mein trauriges Schicksal habe ich dir auf deine Bitte mitgeteilt, und diese Erzählung hat meinem Schmerz einige Linderung verschafft. Schon als ich dich zum ersten Male erblickte, regte sich in meinem Herzen ein Wohlwollen für dich, welches sich durch deine guten Eigenschaften und die Treue, die du mir bezeigt, beständig gesteigert hat. Weil du mir gestern das Leben rettetest, erhebe ich dich über die Schar meiner dienenden Jäger und ernenne dich zu meinem Forstmeister.«

Der gute Einarm, der, obgleich er viel persönlichen Mut besaß, doch die gestrige Errettung des Königs selbst bei dem größten Eigendünkel nur auf Rechnung seines nie fehlenden Gewehrs schreiben konnte, fiel vor der Majestät auf die Kniee und dankte gerührt für die bewiesene große Gnade. Sobald aber dies neue Avancement des Einarms unter dem Hofpersonal bekannt geworden war, ermangelte dies nicht, den Neid und Haß, den es schon früher auf den Einarm geworfen, noch um viele Prozente zu erhöhen. Man suchte alles auf, um ihn wegen seiner Gebrechen lächerlich zu machen, und da er früher einmal in seiner Gutmütigkeit erzählt hatte, wie ihn Bello, der Hund, in seiner frühen Kindheit beschützt und bewahrt, so gab diese Erziehung dem Hofgesinde Stoff genug, den neuen Forstmeister lächerlich zu machen, wenn sich dieser auch früher zuweilen über diese lieblosen Ausfälle geärgert hatte, so war doch seit jenem Tage, wo ihm der König die traurige Geschichte erzählt hatte, sein Herz so mit einem unbekannten süßen Gefühl erfüllt, daß er für etwas anderes gar keinen Platz mehr darin hatte. Ach, ihm schwebte das Bild der schönen Amaranthe Tag und Nacht vor, und da er in dergleichen Sachen noch zu unerfahren war, um zu wissen, wie schlimm es ist, eine Liebe, deren Befriedigung unmöglich bleibt, im Herzen anzufachen und zu nähren, so hatte er kein Arg darin, daß er sich stündlich das Bild der schönen Prinzessin mit aller Kraft seiner Phantasie vergegenwärtigte und ausmalte. Dabei blieb er nicht einmal stehen, sondern, nachdem er sich an dem bloßen Bild eine Zeitlang erlustigt, ließ er sie in seinen Gedanken eines Tags aus dem Rahmen steigen, stürzte vor der schönen Amaranthe auf die Knie und machte ihr eine förmliche Liebeserklärung. Da, nachdem er eine Zeitlang auf diese Art geschwärmt und geträumt hatte, fiel ihm plötzlich ein, die Prinzessin sei ja verloren und würde nie mehr zurückkehren. Wohl blitzte ihm in solchen Stunden ein kleiner Hoffnungsstrahl entgegen, ob es ihm nicht vielleicht gelingen könne, eine Spur von der verlorenen aufzufinden und sie dem Vater zurückzubringen. Dieser Gedanke, der nach und nach zum Vorsatz wurde, reifte an einem gewissen Tage zum Entschluß. Alljährlich nämlich, um die Zeit, wo die Prinzessin verschwunden war, stattete der König drei Söhne von unbemittelten Edelleuten auf das prächtigste mit Waffen, Rossen, Knappen und Reisigen aus, und diese mußten sich dafür verbindlich machen, die Waldungen des ganzen Landes im Laufe eines Jahres zu durchstreifen und nach der Prinzessin zu forschen. Bisher aber waren alle unverrichteter Sache zurückgekehrt. Wenige Tage vorher, ehe drei neue Ritter abgesandt wurden, wandte sich der Einarm in einer Stunde, wo der König sehr gut gelaunt schien, an ihn mit der Bitte, ihn dieses Jahr an dem Streifzuge teilnehmen zu lassen. So gnädig ihm aber auch der König gesinnt war, und so gern er ihm eine Bitte erfüllen mochte, so kam ihm diese doch ungelegen, denn erstens mochte er den Einarm nicht gern von sich lassen, dann war er auch nicht edel geboren und hatte ferner eigentlich noch nichts getan, um dafür den Ritterschlag in Anspruch nehmen zu können. Doch schlug ihm der König seine Bitte nicht geradezu ab, sondern behielt sich eine Beratung darüber mit seinen Ministern und Großwürdenträgern vor, in deren Beisein er auch schon am andern Tag diese Sache aufs Tapet brachte. Dies Begehren des einarmigen Bedienten kam aber dem versammelten Adel so unerhört und anmaßend vor, daß im ersten Augenblick alle verstummten, dann aber mit desto geläufigerer Zunge über den armen Forstmeister herfielen. Schon lange hatte es auch diese Herren verdrossen, daß ein gewöhnlicher Mensch in der Gunst des Königs so entschiedene Fortschritte mache. Jeder hatte sich vorgenommen, ihm bei der nächsten schicklichen Gelegenheit ein Bein zu stellen, und da diese jetzt zu kommen schien, so erhoben sich so viele herzogliche, gräfliche und freiherrliche Beine, daß es aussah, als wollte der gesamte Adel einen großen Fortschritt machen; aber wenn sich auch der gute alte König überstimmt sah, so war es doch nur ein Rückschritt, den die Herren machten. Das Projekt, den Einarm zum Ritter zu schlagen, mußte er freilich aufgeben, denn der ganze Adel verschwor sich, mit dem Einarm nie eine Lanze zu brechen und auf diese Art den Schmutzfleck aus seinem goldenen Buche in kurzem auszulöschen. Dafür aber erhob sich die Majestät von ihrem Throne und erklärte feierlichst, sie würde den Einarm, wenn auch ohne Ritterschlag und Ausrüstung, hinausziehen lassen, um sein Glück zu versuchen, sicherte ihm aber hiermit durch königliches Wort, im Falle es ihm gelänge, die Prinzessin aufzufinden, denselben Teuerdank zu, wie den andern, die auf das gleiche Abenteuer auszogen. Und diese Belohnung bestand in nichts Geringerem, als in der Hand der Prinzessin. Das kam dem versammelten Adel doch sehr unerwartet, und mancher versuchte, den König auf einen andern Gedanken zu bringen, aber vergebens. Der alte Herr hatte einmal sein Wort gegeben und also blieb's dabei. Indes vermochte später der Oberzeremonienmeister so viel über ihn, daß er die versprochene Belohnung dem Einarm nur in dem Falle verhieß, wenn die wiedergefundene Prinzessin nichts dagegen habe; – eine Klausel, die den versammelten Hofstaat sehr beruhigte; denn daß die schöne und kluge Prinzessin keinen Gemahl wählen würde, dem die Nase fehle und der nur einen Arm habe, wußte jeder im voraus.

Nicht sobald hatte der Einarm von den Debatten gehört, die seinetwegen im Staatsrate vorgefallen waren, sowie von dem Entschluß des Königs, als er sich bei diesem melden ließ, um für die bewiesene Gnade zu danken. Neben dem Bilde der schönen Prinzessin, das ihm Tag und Nacht unablässig vor Augen schwebte, machte ihm auch der Haß, den seine Kollegen gegen ihn hegten, sowie die Neckereien, mit denen sie ihn verfolgten, den Aufenthalt bei Hofe sehr unangenehm. Bald erlustigten sie sich über seine Gebrechen, bald über den treuen Bello, und schon einigemal hatte das Gesamtpersonal dem Hofmarschall erklärt, daß sie alle eine viel zu gute Erziehung genossen hätten, um mit einem Menschen, bei dem ein Hund die Stelle des Lehrers vertreten, länger leben zu können.

Der König empfing aber den Forstmeister sehr gnädig, bestätigte ihm sein Wort, jedoch mit der Klausel, die der Oberzeremonienmeister hinzugesetzt hatte, erteilte ihm seinen Segen mit dem Versprechen, ihn auch dann wieder gnädig aufzunehmen, wenn er ohne die Prinzessin heimkehre, und entließ ihn.

Der Einarm nahm sein Gewehr auf die Schulter, hing die Weidtasche um und wandelte mit dem treuen Bello zum Tore hinaus, dem Walde zu, in dessen grünem Schatten ihm das Herz noch einmal so laut und freudig schlug. Sein erster Gang war zur Hütte seines Vaters, dem der König zur Unterstützung ein paar Jägerburschen beigegeben hatte; und der Sohn kam gerade recht, um bei dem letzten Stündlein des alten Försters gegenwärtig zu sein. Freudig richtete sich dieser noch einmal von seinem Lager auf, hieß die Jägerburschen hinausgehen, um dem Sohne den letzten Segen, sowie eine Übersicht der hinterlassenen Habe allein übergeben zu können. Doch schien von der ganzen Verlassenschaft der Segen des guten, alten Mannes das Beste zu sein; denn der Einarm wußte von früher her, daß außer einigen rostigen Gewehren und Hirschfängern, einer hölzernen Bank und einem ebensolchen Tische sich nichts in der armseligen Hütte vorfand. Goldenes und Glänzendes hatte sich nie hier befunden, ausgenommen, wenn die untergehende Sonne in einen alten, zerbrochenen Spiegel schien, der an der Wand hing oder symbolisch das Herz des alten Mannes, das gediegen und rein wie das edelste Metall war. Doch schien der Förster noch etwas auf eben diesem Herzen zu haben, und nachdem er den Sohn gebeten, ihn unter dem bekannten wilden Rosenstrauch zu begraben, zog er unter dem Kopfkissen ein unscheinbares Hundehalsband hervor, das er ihm mit folgenden Worten übergab:

»Es sind schon sehr viele Jahre, als ich dies Halsband eines Morgens im Walde fand, wo es am Zweig einer Eiche hing. Ich nahm es mit, und da es mir keinen großen Wert zu haben schien, legte ich es um den Hals einer meiner schlechtesten Hunde, der vordem weder auf den Anstand zu gebrauchen war, noch der Fährte eines Wildes kunstgerecht folgen konnte. Doch seit jenem Augenblick änderte sich der Hund plötzlich, ward das vorzüglichste Tier und wußte ein Stück Wild aufzuspüren, auch wenn es in die tiefste ungangbarste Schlucht gestürzt war. Da mir diese wunderbare Veränderung des Hundes unerklärlich war, so vermutete ich mit Recht, daß ein Zauber in dem Halsband liege. Und so war es auch. Ich mochte es dem ungelehrigsten Tiere anlegen, und brauchte dann nur den Wunsch aussprechen, ein besonders vorzügliches Stück Wild, das ich einstens gesehen, wieder aufzufinden, so führte mich der Hund augenblicklich an die Stelle, wo es sich befand. Nimm es deshalb, mein Sohn, als das einzige wertvolle Erbstück, das dir dein Vater zu hinterlassen vermag!«

Damit endigte der Förster seine letzte Rede, die er in dieser Welt sprach, seufzte einige Male und verschied in dem einen Arme seines Sohnes, der ihm alsbald die Augen zudrückte. Als sich nach zwei Tagen, während welcher Zeit er den Vater treulich bewachte, kein Lebenszeichen mehr bei ihm sehen ließ, machte er mit Hilfe der Jägerburschen unter dem wilden Rosenstrauch ein zweites Grab, legte den Vater hinein und deckte ihn mit kühler Erde zu, in die seine Tränen flossen. Dann nahm er das hinterlassene Halsband, legte es dem treuen Bello um und ging, ohne sich umzusehen, aus dem Haus und dem Garten, in welchem er die Tage seiner Kindheit verlebt hatte.

Beide wandelten stumm dahin unter den hohen Bäumen fort, und da der Einarm in seinen schwärmerischen Gedanken an die schöne Amaranthe keines Weges achtete, so befand er sich bald mit dem Hunde im dicksten Walde, wo er nicht ein- noch aussah. Auch fing der Hunger mächtig an, sich in ihm zu regen, und da er um sich am Boden wohl Stachelgewächse, aber keine eßbaren Walderdbeeren sah, so stieg der Wunsch in ihm auf, ein Haus zu finden, wo er sich mit einem Bissen Brot und einem Trunk Wasser erquicken könne. Kaum hatte er dies halblaut zu sich selbst gesagt, als Bello, der Hund, der ihm beständig zur Seite geblieben war, plötzlich mit lustigen Sätzen in den Wald hineinsprang und sich dabei, laut bellend, oft umsah, ob sein Herr auch folge. Dieser, nachdem er ihn vergebens zurückgelockt, lief ihm endlich nach und folgte dem Hund über Berg und Tal, durch Dick und Dünn, bis zu einer Lichtung im Walde, wo mehrere Häuser lagen. Ohne an die Kräfte des wundersamen Halsbandes zu denken, glaubte der Einarm, der Instinkt habe den Hund hierher geleitet und trat wohlgemut in eins der Häuser, wo er sich mit Speise und Trank erquickte. Doch trat ihm auch hier unablässig das Bild der schönen Amaranthe vor die Seele und ließ ihn weder ruhen noch rasten. Tausend Projekte, sie zu befreien, durchkreuzten seinen Sinn, aber zu keinem konnte er ein glückliches Ende finden, vielmehr wirrten sich alle seine Gedanken zusammen wie ein Knäuel Garn. Ermüdet warf er sich auf die Ofenbank, doch kaum leuchteten die Sterne, so schritt er auch wieder in den Wald hinaus und rüstig auf dem betauten Boden dahin. So recht willenlos ließ er sich vom Zufalle fortführen und folgte jedem Weg, der ihm angenehm dünkte, ohne sich viel darum zu bekümmern, wo er hinführe. So lief er beständig im Dickicht herum, und die Sonne hatte längst die Höhe ihrer Bahn erklimmt, als der Einarm von seinem Weg noch ebensowenig wußte, wie gestern und heute morgen. Seinen bellenden Magen beschwichtigte er mit einem Stück Brot, das er von seinem gestrigen Abendmahl übrigbehalten; aber seinen heißen Durst vermochten die einzelnen Walderdbeeren, die er hier und da pflückte, nicht zu löschen, und als das Kauen von Sauerklee und andern grünen Blättern ihm auch nicht mehr viel helfen wollte, seufzte er zu seinem treuen Hund hinab, der die Zunge herausstreckte, um einen kühlen Wind damit aufzufangen: Ach, Bello, wenn wir nur eine gute Quelle wüßten, um uns satt daran zu trinken!

Sogleich spitzte der Hund das Ohr, machte ein paar Sätze und sprang, wie gestern, davon, ohne sich umzusehen. Sein Herr folgte ihm ohne Verweilen, und als sie bald darauf eine solche klare Quelle entdeckten, die murmelnd zwischen den Felsen hervorsprang, gab er dem Instinkt des Hundes nicht wieder die Ehre, wie gestern, sondern betrachtete mit Wohlgefallen das Halsband, das ihm sein Vater hinterlassen und das ihm jetzt schon so gute Dienste tat. Der Einarm lagerte sich mit seinem Hund auf dem weichen Moos, kühlte seine Zunge mit dem kalten Wasser und sah dann seufzend in den Himmel hinauf, den die letzten Strahlen der untergehenden Sonne vergoldeten. Schon wieder war ihm ein Tag verloren und er seinem Ziele um kein Haar breit nähergerückt. Doch sollte ihm so noch oft der Tag endigen und er sich noch oft, wie heute, auf das Moos schlafen legen, ohne von dem Aufenthalt der Prinzessin so viel als vom Eingang des Himmels selbst zu wissen!

Es waren schon ein paar Monate vergangen und er wanderte von morgens bis abends unverdrossen durch die Waldungen, viele, viele Meilen weit. So oft er Hunger und Durst verspürte, führte ihn das Halsband an den Ort, wo Speise und Trank zu finden war, und so lag er auch eines Abends an einer frischen Quelle und dachte mißmutig an die langen Tage, die er schon vergebens in den Wäldern herumgeirrt war. Seine Weidtasche lag neben ihm und als er so darin nach dem letzten Bissen herumsuchte, fielen ihm plötzlich die drei goldenen Kugeln in die Hände. Er besah sie nach allen Seiten und las den Spruch darauf, der besagte, daß sie nur zur höchsten Not zu gebrauchen seien, und ihm wollte bedünken, er befinde sich jetzt stark genug in der Klemme, so daß es ihm die gute Fee nicht übelnehmen könnte, wenn er von einem Teil ihres Geschenkes Gebrauch mache; aber auf welche Art, das war ihm noch sehr unklar, und so viel er darüber nachsann, welche Prozedur er mit der Kugel vornehmen sollte, so kam er doch als ehrlicher Weidmann immer wieder darauf zurück, sie in das Gewehr zu laden und auf gut Glück in die Luft zu schießen.

Gesagt, getan! Er legte die geladene Büchse an die Wange, zielte herzhaft in die Luft und glaubte seine Sache sehr klug zu machen, als er bei dem Abdrücken laut ausrief, die Kugel solle ihm zeigen, auf welche Art und auf welchem Wege er den Ort, wo die Prinzessin Amaranthe verzaubert sei, finden könne. Der Schuß knallte und der Einarm schaute mit offenem Munde in die Höhe, um den Zauber gewahr zu werden, der sich jetzt aus der Kugel entwickeln würde. Aber die goldene Kugel flog durch die Zweige und die Luft, ohne sich in eine Fee oder in einen Drachen zu verwandeln, und das einzige sonderbare bei der Sache war, daß sie beim Herunterfallen, wie es jede Kugel tut, die gerade in die Höhe geschossen wird, dem armen Bello nachdrücklich auf das Kreuz fiel und dann, als sei es nur ein Tautropfen gewesen, in unzählige Atome zersplitterte. Der Hund sprang schreiend um seinen Herrn herum und dieser stand verblüfft da und war von seinem ersten Probestück in der Zauberei nicht sehr erbaut. Einen Augenblick war er zweifelhaft, ob er nicht die beiden andern Kugeln wegwerfen solle, da sie ihm so wenig nützten. Doch schwebte plötzlich das Bild der schönen Fee seinem Gedächtnisse wieder vor mit den Zügen der Prinzessin Amaranthe, deren Bild sein ganzes Herz ausfüllte. Er ließ daher die Kugeln mißmutig in seine Weidtasche fallen, rieb dem Hunde den Teil des Rückens, den die Kugel getroffen und seufzte leise vor sich hin: ›Ach Bello, wenn ich nur den Ort wüßte, wo die Prinzessin Amaranthe von dem bösen Zauberer gefangen gehalten wird!‹

Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so schien der Hund seine Kreuzschmerzen vergessen zu haben und stürzte mit munterem Geheul in das Dickicht des Waldes, als suche er ein Haus oder eine Quelle. Überrascht folgte ihm der Einarm und plötzlich stieg ihm der Gedanke auf, daß sich vielleicht doch die erste Kugel wundertätig an ihm bewiesen habe; denn sie konnte ja durch das Herabfallen auf den Hund diesen bezeichnet haben, daß er ihn durch die Kraft des Halsbandes, die er sich nicht in so ausgedehntem Maßstab gedacht hatte, an den längst ersehnten Ort führen würde. Doch war es keine Kleinigkeit, dem schnell dahinspringenden Hunde zu folgen, und wäre der Einarm nicht ein rüstiger Jäger gewesen, oder hätte ihm nicht die gute Fee damals das kräftigste Mark ins Gebein gegossen, so würde er auf keinen Fall das Schreiten hinter dem Hunde ausgehalten haben. Die Sonne sank, ohne daß Bello stehenblieb; vielmehr schien er beim Licht des aufsteigenden Vollmondes seinen Weg mit verdoppelter Geschwindigkeit fortzusetzen. Dabei war es nicht leicht, dem Tiere so rasch auf dem unebenen Boden zu folgen. Es ging bergauf und bergab, durch Felsklüfte und dichtverwachsenes Dornengestrüpp, so daß schon am zweiten Tage dieser wilden Jagd dem armen Einarm die zerfetzten Kleider am Leibe flatterten und das Blut an Händen und Gesicht herablief. Wieder trat die Nacht ein, ohne daß der Hund stehengeblieben wäre; doch fühlte der Einarm, daß ihn bei diesem unerhörten Rennen ohne Speise und Trank eine unsichtbare Macht von Zeit zu Zeit stärken müsse; denn je länger er lief, je weniger fühlte er eine Abnahme seiner Kräfte und es trieb ihn unaufhaltsam vorwärts, dem Hunde nach. Bald kamen sie in eine wilde, schauerlich zerklüftete Gegend. Zwischen himmelhohen Felsen sahen sie einen kleinen dichten Wald vor sich liegen, der so durch kleine Gebüsche und Schlingpflanzen verwachsen schien, daß er wie eine grüne undurchdringliche Wand aussah. Und so war es auch. Bald hatte Bello diesen Wald erreicht und versuchte hineinzudringen, aber vergebens. Selbst für den kleinen, geschmeidigen Körper des Hundes war keine Öffnung zu finden, und die Zweige schienen überall netzförmig zusammengerollt zu sein. Auch dem Einarm ging's nicht besser. Und als er nach vergeblichem Versuch, durch die Gebüsche zu dringen, seinen Hirschfänger zog und einige Zweige abhauen wollte, zersplitterte das Eisen wie Glas in seiner Hand. Jetzt sah er deutlich ein, daß hier ein böser Zauber obwalte, und mit Freuden dachte er daran, daß es derselbe sei, der die wunderschöne Prinzessin gefangen hielt.

Nachdem der Hund das Gebüsch mehrere Male heulend umkreist hatte, legte er sich zu den Füßen seines Herrn hin, und da sich nach dem gewaltigen Lauf jetzt die Müdigkeit einzustellen begann, schliefen beide in kurzer Zeit um die Wette und merkten nicht, daß der Tag verschwand und die Nacht heraufstieg.

Plötzlich aber hörte der Einarm im Schlaf, wie Bello, der Hund, anfing, leise zu knurren und zu stöhnen; auch glaubte er in der Ferne Hörnerklang und Hundegebell zu hören, das immer näher kam. Umsonst versuchte er die Augen aufzuriegeln und um sich zu schauen, der Schlaf lag wie Blei auf ihm, entfaltete aber vor ihm ein seltsames Traumgebild, das mit seinem wirklichen Leben in enger Verbindung zu stehen schien. Das Hörnergetön und Rüdengebell kam näher und bald sah er flüchtige Reiter zwischen den Felsen hervorkommen und glaubte im ersten Augenblick, es sei die Jagd des Königs, seines Herrn; denn alle waren wie diese, vom Kopf bis zu den Füßen, schwarz wie die Nacht. Doch als sie nun näherkamen, sah er mit Schaudern ein, daß es eine ganz andere sonderbare Gesellschaft sei. Was er in der Ferne für Pferde gehalten hatte, auf denen die Reiter saßen, waren mißgestaltete, ungeheuer große, schwarze Käfer, auf denen häßliche Kobolde ritten. Die Tiere schoben sich mit ihren vielen langen Beinen rasch vorwärts und wo sie an einen Felsenabhang kamen, erhoben sie ihre fürchterlichen Flügeldecken und schwirrten mit entsetzlichem Getöse hinab.

Der Einarm sah mit Schrecken, daß die wilde Jagd gerade auf ihn zukam, und da er im Traume fürchtete, Bello möge erwachen, so faßte er den Hund am Halsbande, um ihn zurückzuhalten, und zu beider Glück; denn dieses hatte neben andern wunderbaren Kräften auch die, den, der es trug oder berührte, vor Geisteraugen unsichtbar zu machen. Hart streifte die Jagd an dem Einarm vorbei und er sah, wie der ganze Schwarm einem kohlschwarzen Pferde folgte, auf dem ein Reiter saß, ebenfalls in schwarzem Kleide und von äußerst häßlicher, abstoßender Gesichtsbildung. Er führte das Roß am blutroten Zügel, hatte auch solche Federn auf dem Barett, und an der Hüfte hing ihm ein glänzendes, silbernes Horn. Jetzt hielt der ganze Zug, der schwarze Reiter setzte das Horn an den Mund und begann zu blasen, und der Einarm erkannte mit freudigem Erschrecken das Zauberhorn, von dem ihm der König erzählt. Bei dem ersten Klang fing der verzauberte Wald seltsam zu rauschen an und sich zu bewegen. Die Zweige und Gebüsche lösten ihre engverschlungene Umarmung und taten sich weit voneinander. In der Mitte des Waldes war ein großer Rasenplatz sichtbar, auf welchem, o Wunder, ein ganzer Jagdzug mit Pagen, Pferden, Jägern, Hunden und eine Gruppe schöner Damen sich befand, aber alle schienen von Stein gehauen zu sein, so regungslos und bewegungslos standen sie da. Noch immer tönte das Horn fort und wie vorhin in den zusammengewachsenen Wald ein neues Leben gekommen war, so auch jetzt in die starre, leblose Gesellschaft. Der schwarze Ritter hörte auf zu blasen, sprengte in den Kreis und rief mit lauter Stimme: »Schöne Prinzessin, es ist wieder ein Jahr verstrichen, und ich komme aufs neue, dich zu fragen, ob sich dein Herz noch nicht für mich entschieden hat, ob du noch länger hier bleiben willst, ein kaltes Steinbild, oder ob du mir folgen willst in die hochzeitliche Kammer, um da an meinem Herzen zu erwarmen!« So sprach das Ungetüm, und der Einarm horchte entzückt auf, als ihm jetzt eine Stimme antwortete, deren Silberton sein Herz sanft erbeben machte. »Warum kommst du,« entgegnete die Stimme dem schwarzen Ritter, »um mir jedes Jahr dieselben unnötigen Fragen vorzulegen, da ich dir doch stets dieselbe Antwort geben werde? Ich weiß es, daß du die Macht hast, mein warmes Blut und meinen lebendigen Leib in Stein zu verkehren und mich erstarren zu lassen. Doch fürchte die Stunde der Vergeltung; sie wird kommen und dann wehe dir! Vorab nimm aufs neue meinen Fluch, den ich dir, Scheusal, hiermit zurufe. Ach, daß er so unkräftig ist, und nicht vermag, dich in die Schlünde hinabzuschleudern, wo du hingehörst!« Die Glockentöne der Stimme verschwommen in ein leises Flüstern, das sich rings in den Gipfeln der Bäume hören ließ und so klang, als bezeuge der ganze Wald seinen Unwillen über das Ungeheuer, das nun die Rede der Prinzessin mit lautem Hohngelächter beantwortete und seine Hand drohend ausstreckte, worauf die Prinzessin mit ihrem ganzen Jagdgefolge wieder leblos und starr wurde. Auch die Bäume schlossen sich rauschend wieder zusammen und bildeten, wie früher, eine undurchdringliche Wand. Umsonst versuchte der Einarm, die bleiernen Bande des Schlafs von sich zu werfen und zu sprengen: es war ihm unmöglich, er konnte kein Glied rühren. Die Jagd wandte sich und die scheußlichen Gestalten sprengten mit lautem Getöse dahin, wo sie hergekommen waren. Es wurde wieder still und einsam im Walde, die Vögel begannen schüchtern ihr Lied, und erst als die neue Sonne die Gipfel der Eichen vergoldete, vermochte der Einarm die Augen zu öffnen und um sich zu schauen. Da war alles noch wie gestern, die verzauberte Wand undurchdringlich, und er vermochte so wenig wie bei dem ersten Versuch von den verschlungenen Bäumen auch nur das kleinste Reis abzubrechen.

Der Einarm setzte sich auf einen Baumstamm, legte den Kopf auf den Arm und stellte die traurigsten Betrachtungen an. Was sollte er tun? Den Ort, wo die unglückliche Prinzessin sich befand, hatte er gefunden, aber wie sollte er sie erretten? Wie sollte er den Aufenthalt jenes bösen Geistes auskundschaften; und was würde es ihm auch nützen, sich mit dem Unhold in einen Kampf einzulassen, in dem er doch den Kürzern ziehen müßte? Doch stand sein Entschluß fest, wenigstens bis zum nächsten Jahre zu warten, wo jener schwarze Ritter mit dem Horn wieder erscheinen würde, und solange das Gehege, in welchem die Prinzessin verzaubert war, nicht zu verlassen, sondern es treu zu bewachen. –

Bis hierher erzählte der Franke und blickte alsdann hinauf an dem nächtlichen Himmel, wo die Sterne erbleichten und der Mond tief an dem Horizonte hinabgesunken war. So gern seine Zuhörer und der Emir el Hadsch das Ende des Märchens noch erfahren hätten, so sahen doch alle, daß es Zeit sei, sich in ihre Zelte zurückzuziehen, da die Pilgerkarawane mit dem ersten Strahl des Morgens aufbrechen mußte.

Als sich am folgenden Morgen der Emir von seinem Lager erhob und Hassan ihm gerade eine Schale duftenden Kaffees darreichte, trat einer der Sklaven in das Zelt und meldete seinem Gebieter einen jungen Araber, der ihn dringend zu sprechen wünsche. Der Emir ließ ihn eintreten und erkannte zu seiner nicht geringen Verwunderung jenen jungen Mann, der mit den Abgesandten des Schech Almansor bei ihm gewesen war. Auch Hassan blickte auf und gab seinem Herrn durch ein Zeichen zu verstehen, daß dies der Sänger sei, der seine Laute vor dem Zelte Semirens erklingen lasse.

Der junge Araber schien einen langen, wilden Ritt gemacht zu haben. Sein weißer Turban war mit Staub bedeckt und hing lose um seinen Kopf und sein Gesicht glühte. Auch war sein ganzer Anzug beschmutzt und in Unordnung, ebenso wie seine Waffen; die Scheide seines Säbels war zerfetzt und die Schlösser seiner Pistolen, die er im Gürtel trug, waren von Pulver geschwärzt, so daß man ihnen deutlich ansah, sie seien noch vor kurzer Zeit gebraucht worden. Der Araber neigte sich tief vor dem Emir, und nachdem ihm dieser zum Sprechen aufgefordert, sagte er: »Der Prophet möge dich beschützen, o Herr, und dein Ohr günstig für meine Botschaft stimmen. Schon einmal hatte ich das Glück, vor dein Angesicht zu treten, an jenem Tag nämlich, als der Schech Almansor, zu dessen Stamm ich gehöre, dir den Gruß des Friedens sandte. Seit jener Zeit blieb ich mit einigen Reitern beständig in der Nähe der Pilgerkarawane, um, wie es der Befehl meines Herrn war, ihm schleunigst anzeigen zu können, wenn dir von den streifenden Araberhorden vielleicht Gefahr drohe. In dieser Nacht nun, o Herr, ritt ich zurück gegen unsere Zelte, und vernahm plötzlich in der Ferne Hilferuf, sowie Säbelgeklirr und Pistolenschüsse. Ich eilte herbei und fand zwei Reitende aus Kairo, die dir nachgesandt waren, im Gefecht mit einigen Arabern, von denen sie angefallen waren. Leider kam ich zu spät, um die beiden zu erretten; denn sie sanken im Augenblicke meines Erscheinens zum Tod verwundet von ihren Reitkamelen herab. Doch gelang es mir, nach einem kurzen Gefechte, die frechen Reiter niederzumachen und mich in den Besitz der Briefe zu setzen, die ich in den Taschen der getöteten Männer für dich fand, hier sind sie, o Herr!«

Der Emir el Hadsch hörte dieser Erzählung mit nicht geringer Bestürzung zu und nahm aus den Händen des Arabers das Pergament, das dieser ihm darreichte, und welches er sogleich für einen Ferman seines Kalifen erkannte. Nachdem er ihn, wie es bei den Morgenländern Sitte ist, ehrerbietig an die Stirn gedrückt, öffnete er ihn hastig und las mit Schrecken die Worte, welche ihm sein Herr, der Kalif, schreiben ließ:

Der Kalif, Beherrscher der Gläubigen, an Mahmud Achmet, den Emir el Hadsch!

Es ist kein Gott als Gott und Mohammed ist sein Prophet; aber die Gnade Gottes und des Propheten hilft nicht allen Gläubigen zu ihrem Nutz und Frommen. Einige werden erleuchtet von seiner Gnade, aber andere stehen im Schatten und das Licht des Heils glänzt nicht in ihr Auge; also viele unter den ausgearteten Söhnen Ismaels, unter den Arabern der Wüste, denen die Finsternis ihres Herzens so das Auge bedeckt hat, daß sie blind in das Feuer meines Zornes rennen, um dort elend zu verderben. Es haben Scharen dieser verlorenen Söhne die Waffe ergriffen und der Prophet hat in seiner Langmut ihnen die Kraft gegeben, einige Haufen meiner rechtgläubigen Streiter niederzumachen und sie vordringen zu lassen bis unfern meiner Kalifenstadt Kairo. Deshalb ergeht mein Befehl an dich, mit der Pilgerkarawane, die du nach Mekka zu führen beauftragt bist, aufs Langsamste vorzurücken, um im Falle, daß jene verblendeten sich nicht vor dem Angesichte unseres Throns zitternd zum Gehorsam wenden würden, nahe zu sein, und ein Auserwählter des Propheten zurückkehren und sie mit der Schärfe des Schwertes vertreiben zu können. Also tue im Namen Gottes und des Propheten!«

Nachdem der Emir dies gelesen, starrte er gedankenvoll in das Blatt und wußte einen Augenblick nicht, was er davon halten sollte. Daß die Araber der Wüste die Waffen ergriffen hatten und die Karawanen beunruhigten, war nichts Überraschendes. Aber daß sie bis in das Gebiet Kairos drangen und den Kalifen in Schrecken versetzten, beunruhigte den Emir nicht wenig, wenn ihm auch der Befehl, nur langsam weiterzurücken, sowie die Aussicht, daß ein weiterer, der in den nächsten Tagen ankommen konnte, ihn nach Kairo zurückrief, nicht unangenehm war, so sah er doch wohl ein, daß er beim Ausbruch eines wirklichen Krieges der Araber gegen den Kalifen zuerst und von allen Seiten angegriffen würde. Und wenn er auch eine schöne Anzahl gut berittener und wohlbewaffneter Mannschaft bei sich hatte, so wurden diese Streitkräfte doch gelähmt durch den Troß der Weiber und Kinder, welcher die Truppen natürlicherweise in ihren Bewegungen hemmte.

Der Emir el Hadsch faltete den Ferman des Kalifen nachdenkend zusammen, legte ihn abermals an Brust und Stirn und schwor beim Lichte seiner Augen, den Befehlen seines Herrn aufs pünktlichste nachzukommen. Alsdann dankte er dem jungen Mann für seine Botschaft und fragte, ihn, ob er nichts von diesen Aufständen der Araber wisse; worauf sich dieser lächelnd verneigte, die Frage Mustaphas verneinte und hinzusetzte, daß die Araber seines Stammes, die Araber des Schechs Almansor, in tiefster Ruhe und im größten Frieden lebten. Der Emir el Hadsch sagte ihm seinen Dank für den Eifer, den er bewiesen, und für die Botschaft, die er ihm gebracht; darauf legte der junge Mann seine Hand an die Stirn und verließ das Zelt.

Draußen im Lager war schon alles in Bewegung, da riß man die Zelte ein, belud die Kamele wieder, kurz, man rüstete sich auf allen Seiten zum Aufbruch. Alles lief durcheinander, lärmte, schrie und beeilte sich soviel wie möglich, so daß oft einer dem andern hinderlich wurde und hie und da Zank und Streit ausbrach. Die ganze Karawane erschien in solchen Augenblicken wie eine große, unförmliche Masse, wie ein zusammengerolltes, vielgliedriges Tier, das bei jeder Bewegung andere Farben zeigt, hier tauchten in großen Massen die weißen und grauen Mäntel der Derwische auf; dort standen zahlreiche Weiber- und Kinderhaufen zusammen mit ihren blauen Hemden und weißen, flatternden Schleiern und dazwischen durch glänzte das reiche Kostüm der Mameluken oder vornehmen Türken, die neben ihren Pferden hielten und sich bis zum Aufbruch der Karawane die Zeit mit Rauchen aus der langen Pfeife vertrieben, während ein schwarzer Sklave im roten Gewand neben ihnen stand und ein ledernes Säckchen bereithielt, worein später die kostbare Pfeife des Gebieters gesteckt werden sollte.

Vor dem Zelte des Emirs el Hadsch war alles aufs Emsigste beschäftigt, und man hatte schon die Kamele beladen, als der junge Araber aus dem Zelte des Emirs trat. Er blieb zwischen den beschäftigten Sklaven stehen, nahm seinen Säbel unter den Arm und spähte ruhig vor sich hin. Obgleich, wie wir schon erzählten, sein Anzug sehr zerfetzt und zerrissen war, so war dies doch nicht imstande, seiner herrlichen, kräftigen Gestalt Eintrag zu tun; auch lag in den Zügen seines Gesichts, besonders in seinem Blicke, etwas so Besonderes, ja Gebietendes, daß er selbst im ärmlichsten Anzuge unter allen jungen Männern hervorgeragt hätte. Es war deshalb kein Wunder, daß Zemire, die Tochter des Emirs, als sie jetzt aus ihrem Zelte hervortrat, um sich auf ihr Pferd zu schwingen, ihren Kopf nach dem schönen, jungen Manne wandte, und ihn aufmerksam durch ihren Schleier beschaute. Ach, hätte er durch das dichte Gewebe blicken können, so würde es ihn sicher erfreut haben, zu sehen, wie sich die lieblichen Züge des Mädchens zu einem freundlichen Lächeln verzogen, als sie den jungen Araber erblickte, den sie schon zum öftern gesehen hatte und dessen angenehmes Äußere ihr gleich aufgefallen war. Wohl hatte das kluge Kind schon damals zu Hause im Hofe ihres Vaters bemerkt, daß jener während seinem Streit mit Hassan zu ihrem Fenster hinaufschaute; wohl hatte sie ihn später in der Karawane nah bei ihrem Zuge gesehen, wie er beständig nach ihr hinblickte und in ihre Nähe zu kommen suchte. Ach, und die Gesänge, die oftmals in der Nähe von ihrem Zelte ertönten, konnten nur von ihm herrühren! Denn wenn er auch jetzt dastand, mit finster zusammengepreßten Lippen, so sah man doch diesen glühenden, sinnenden Augen an, daß das Herz, welches durch sie sprach, wohl imstande sein werde, Worte der heißesten Liebe zu erfinden und auszudrücken.

Zemire winkte ihren Dienern, die das prachtvolle Roß herbeiführten, das sie heute besteigen wollte, und das von zweien der Sklaven am Zügel gehalten, unter seiner samtenen Decke lustig tanzte. Man stellte es vor die Herrin hin und sie schwang sich anmutig und leicht hinauf. Doch kaum hatte sie ihren Sitz eingenommen und die Zügel erfaßt, als das Pferd munter in die aufsteigende Sonne blickte, und plötzlich hoch emporzusteigen begann, wobei es mit den Vorderhufen um sich hieb und die Sklaven abzuwehren schien, die der Herrin zu Hilfe eilen wollten. Kaum sah der junge Araber, daß Zemire in Gefahr schwebte, mit dem Roß überzuschlagen, als er hinzusprang, es mit starker Hand erfaßte und zum Stehen brachte. Darauf legte er seine Hand an den Sattel und schien das Pferd, indem er es auf seinen Hals klopfte, zu beruhigen. Aber zu gleicher Zeit fuhr er mit Blitzesschnelle in den Gürtel und zog dort einen kleinen zusammengerollten Pergamentstreifen hervor, den er mit einem langen Blick auf das Mädchen unter die Stickerei der Samtdecke steckte, alsdann trat er, sich tief verbeugend, zurück. So sehr Zemire das Steigen des Rosses erschreckt hatte, so war es ihr doch eine große Freude, als sie den jungen Araber zu ihrer Hilfe herbeispringen sah, und sie bemerkte genau alle Bewegungen, die er machte. Auch war er kaum von ihr hinweggetreten, als er, sich noch einmal gegen sie umwendend, zu seiner unaussprechlichen Freude sah, wie Zemire ihre kleine Hand auf die Stickerei der Decke legte. Er warf ihr einen dankbaren Blick zu und rief dann einen Beduinen herbei, der nicht weit von ihm mit zwei prachtvollen arabischen Rossen hielt. Er schwang sich auf das eine und ließ es wie zum Gruß hoch emporsteigen und jagte dann in vollem Galopp in die Wüste hinaus.

Der Emir el Hadsch hatte unterdessen in seinem Zelte den Ferman noch mehrere Male durchgelesen und nach einiger Überlegung den Entschluß gefaßt, der Karawane für heute einen Ruhetag zu geben. Er sandte einige seiner Mameluken in das Lager hinaus, die mit lauter Stimme diesen Befehl des Emirs verkündeten. Mit lautem Jubel wurde er von der Mehrzahl des Volks aufgenommen; denn nicht weit von dem heutigen Lagerplatz befand sich mitten in einem Palmenwald eine klare Quelle, ein so seltenes Labsal auf einer Wüstenreise, daß sich alles freute, hier den Tag über bleiben zu können, um die Schläuche mit frischem Wasser zu füllen. Sogleich wurden die Kamele wieder abgeladen, man schlug die Zelte auf und Musik und Gesang erscholl in allen Teilen des Lagers, wie an einem großen Feiertage.

Hassan, der Haushofmeister, hatte, durch die Zeltvorhänge spähend, vorhin sehr gut bemerkt, daß jener junge Araber seiner Herrin Zemire zu Hilfe geeilt war; und wenn er schon früher einen Groll auf ihn hatte, so vergrößerte sich dieser jetzt noch mehr, nachdem er gehört, daß ihm der Emir für das Überbringen des Fermans einige freundliche Worte gegönnt: weshalb er es sich gleich angelegen sein ließ, den günstigen Eindruck, den der junge Mann auf seinen Herrn gemacht hatte, so viel wie möglich wieder zu verwischen.

»Wenn du deinem Sklaven erlauben wolltest, seine Meinung zu äußern,« sagte er, »so kann ich nicht umhin, o Herr, dir zu versichern, daß mir das öftere Erscheinen jenes jungen Arabers höchst verdächtig ist. Sollte dieser, der doch einem der mächtigsten und größten Araberstämme angehört, anstatt, wie er sagt, zu deiner Hilfe bereit zu sein, nicht vielmehr bei uns umherspähen, um die Stärke unserer Züge, sowie die Anzahl unserer Streiter zu erkunden? Daß es kein geringer Beduine ist, sieht man an seinen schönen Waffen, sowie an den edlen Pferden, die er reitet. Wer weiß, o Herr, ob er nicht von jenem Schech Almansor gesandt ist und die Karawane begleitet, um vielleicht den günstigsten Augenblick zu erspähen, wo er uns überfallen könne? Weshalb streift er sonst während des Marsches durch alle Züge der Karawane und schliche in der Nacht beständig durch das Lager und um deine Zelte, o Herr? Bemerktest du denn nicht vorhin sein listiges Lachen, als er dir versicherte, sein Stamm hege keine Feindseligkeiten gegen unsern Herrn, den Kalifen?«

Der Emir el Hadsch, der von seinen frühern Kriegen mit den Arabern der Wüste noch immer, da sie ihn öfters in die Flucht geschlagen, ein gewisses Vorurteil gegen sie hatte, war leicht zum Mißtrauen gegen die Beduinen zu bewegen, und wenn er sich auch das Bild des alten Schech Harun vor Augen rief, der ihm gar nicht erschienen war wie einer, dem es möglich wäre, eine Karawane, mit der er Freundschaft geschlossen, hinterlistig zu überfallen, so faßte er doch gegen jenen jungen Beduinen Argwohn und befahl seinem Leibneger Hassan, ihn noch genauer als früher zu beobachten und ihm von allem, was er tue, Bericht zu erstatten.

Hassan war natürlicherweise zu nichts auf der Welt bereitwilliger als hierzu.

Indessen waren im Lager die Zelte wieder aufgeschlagen worden und alles freute sich, nach der mehrtägigen Reise einen Ruhetag zu haben. Die Mannschaft zog mit den Tieren in das naheliegende Palmenwäldchen, um letztere zu tränken. Die Kamele lagen in langen Reihen an dem Bache auf den Knien und nahmen nach ihrer Gewohnheit für mehrere Tage Wasser zu sich. Die Erwachsenen standen dabei, unterhielten sich von den Mühseligkeiten der Reise, die Kinder, die den Zug mitmachten, liefen laut jubelnd unter den Bäumen umher.

Im Lager selbst herrschte auch heute die lauteste Fröhlichkeit, und der Klang der Zither, sowie der kleinen Pauke schallte aus allen Zelten hervor und zeigte deutlich an, daß die Rechtgläubigen sich bei Gesang und Spiel gütlich taten. So verging dieser Ruhetag rasch und als es anfing dunkel zu werden, ließ der Emir die Führer der Karawane zu sich kommen und befahl ihnen, den Marsch der Karawane zu ändern und so einzurichten, daß man morgen nur eine kurze Strecke vorwärts gelange. Als dies geschehen war, legte Mustapha seinen seidenen Kaftan von sich, nahm den groben Burnus um und ging aus, um seine Freunde im Lager aufzusuchen, teils weil er begierig war, den Schluß des angefangenen Märchens zu hören, teils auch um zu erfahren, welche Stimmung unter den Leuten herrschte, und was er im Fall eines förmlichen Krieges mit den Arabern der Wüste von ihnen zu gewärtigen habe.

Der Alte und seine Begleiter saßen schon wieder um das Feuer vor dem Zelte und alle schienen auf ihren Gastfreund, den Emir el Hadsch, gewartet zu haben. Dieser ließ sich mit einem Gruß des Friedens bei ihnen nieder, nahm seine Pfeife hervor und begann zu rauchen. Nach einer kleinen Pause nahm der alte Mann das Wort und sagte zu dem Emir: »Du wirst auch schon von den Gerüchten gehört haben, die im Lager umherlaufen, daß nämlich zwei Reitende unseres Herrn, des Kalifen, welche wichtige Briefe für den Emir el Hadsch zu überbringen hatten, in der Wüste, unfern des Lagers, vergangene Nacht niedergemacht wurden.

Der Emir el Hadsch nickte mit dem Kopf und versicherte, schon davon gehört zu haben.

»Wie es mit solchen Gerüchten sonderbar geht,« fuhr der Alte fort, »und wie man im Volke oft der Wahrheit gemäß über Sachen spricht, die doch eigentlich niemand wissen kann, so geht es uns auch heute mit diesen Briefschaften. Es hat doch gewiß noch kein sterbliches Auge einen Blick hineingeworfen, als seine Hoheit der Emir, den der Prophet schützen möge, und doch murmelt man im Lager von dem Inhalte derselben –«

»Und was?« fragte hastig der Emir.

»Nun,« entgegnete der alte Mann, »daß der Kalif dem Emir anzeigen ließ, die Araberstämme der Wüste haben sich vereinigt und bedrohen unsere Stadt Kairo, sowie selbst den Thron des Kalifen.«

Bei diesen Worten ließ der Emir vor Erstaunen fast die Pfeife aus dem Mund fallen; denn es konnte niemand besser als er wissen, wie wahr es sei, was ihm der alte Mann von dem Ferman des Kalifen sagte.

»Ja,« fuhr dieser fort, »es ist eine böse Zeit, o Herr, und wenn sich jene Nachricht bestätigen sollte, wenn nämlich jene Empörungen wirklich stattfinden, so möchte ich nicht an der Stelle des Emir el Hadsch sein, der alsdann unfehlbar zwischen zwei Feuer geraten wird; denn er würde ja mit den Streitkräften, die er zur Deckung der Karawane bei sich führt, nach Kairo zurückreisen müssen; und ich setze den Fall, die Araber hätten über den Kalifen große Vorteile errungen, so könnte es wohl möglich sein, o Herr, daß sich die eigenen Reiter des Emirs gegen ihn empörten, um mit den Arabern gemeinschaftliche Sache zu machen.«

Der Emir el Hadsch, der sich den Stand der Dinge nicht so schlimm gedacht hatte, wie er jetzt hörte, entgegnete dem Alten, wie es denn aber wohl denkbar oder möglich sei, daß die kleinen Stämme der Araber, die sich selten zu einem gemeinschaftlichen Zweck vereinigen möchten, es diesmal tun würden: und nur durch diese Vereinigung könnten sie dem Kalifen gefährlich werden.

»Freilich, o Herr!« entgegnete der Alte, »aber wenn ein Stamm der Wüste, wenn der Stamm des mächtigen Schech Almansor, die Fahne der Empörung entfaltet, so sammeln sich alle kleineren Stämme um ihn; und nicht nur das, – sondern das Volk Kairos und des ganzen Delta würde den Schech Almansor mit offenen Armen empfangen. Denn,« setzte er mit leiser Stimme hinzu, nachdem er sich vorsichtig umgesehen, »ich will es euch nur sagen, alle älteren und weisen Männer sind darüber einig, daß jener Schech Almansor der Bruder unseres Kalifen ist, der in die Wüste zu den Arabern floh. Ach, Almansor war ein guter, gelinder Herr, und sein plötzliches Verschwinden hat nur dazu gedient, die Liebe und Ehrerbietung zu vergrößern, die das Volk für ihn im Herzen trug!«

Bei dieser Erzählung ließ der Emir el Hadsch nachdenklich seinen Kopf sinken und sein Herz füllte sich mit traurigen Gedanken.

»Aber warum sollen wir uns Sorgen machen?« sagte der aus Franken lächelnd. »Wir sind friedliche Männer und keine Krieger, und wenn es je einmal zum Schlagen käme und wir statt des Stocks den Säbel in die Hand nehmen müßten, so soll jeder dahin schlagen, wo es ihm recht dünkt. Überlaßt die trüben Sorgen dem Emir el Hadsch und dem Kalifen. Wenn es euch recht ist, werde ich euch das Ende meines Märchens erzählen.«

Da dieser Vorschlag allen wohlgefiel, so säumte der Fremde nicht lange und erzählte seinen Zuhörern folgendermaßen den