|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

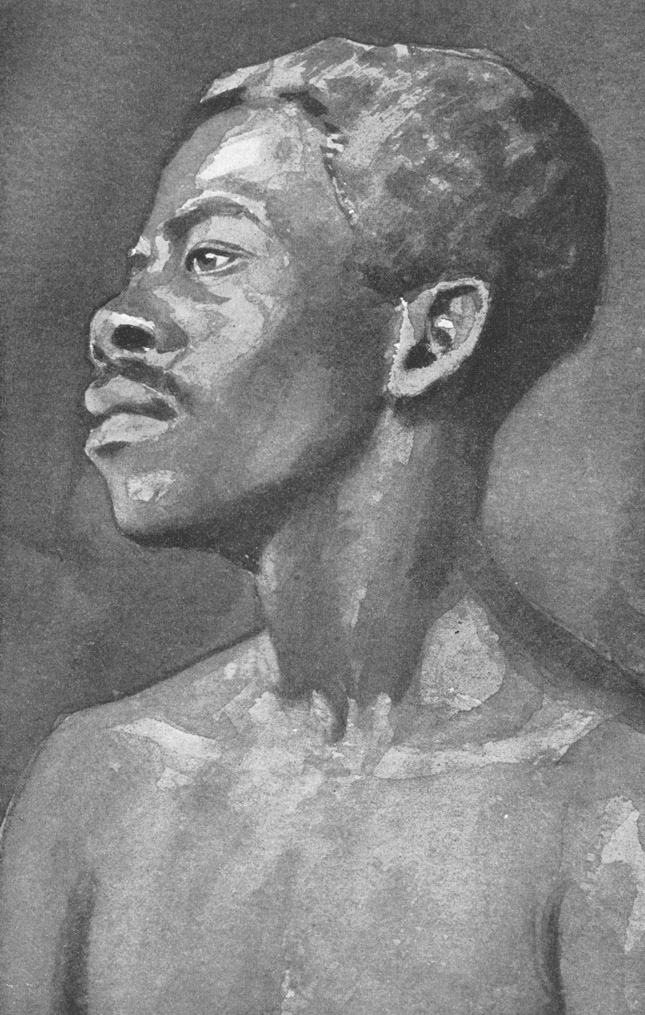

Tschikaja.

Fritz Nansen del. 1912

Oft habe ich mir in Afrika die Frage vorgelegt: in welcher Art von Menschenhänden liegt in diesem Erdteile vor allem die Macht? Ich sah in hoher Lebensstellung nur wenige starke Menschen, die aus ihrem Lebenskreise mehr als die Mehrzahl – aber viele Schwache, die ihre Möglichkeiten überhaupt nicht zu erfüllen vermochten. Drei Lebensformen aber tragen auch dort die höchste Ausdehnungsfähigkeit in sich: die des Priesters, die des Königs und – die des Dienenden.

Die Dienenden!

Dienende in Afrika und Dienende in Europa – in Europa der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts – ein Wesensunterschied, der bis zum Gegensatz gesteigert ist! Zwischen beiden liegt die bewußt gewordene Utopie der Freiheit, des freien Willens. Der Europäer dient als Beamter seinem Berufe nach freiwilliger Wahl, als Arbeiter und Knecht aber unter dem Zwang des Geschickes. Dem Dienen erwuchs ein Wertmaßstab, als dessen unterste Stufen sich ausbildeten: Knechtschaft, Hörigkeit und Sklaverei!

Die Kulturgeschichte des Abendlandes mit seinen komplizierten Auffassungen von Ehre und Standesbewußtsein zeigt ein ständiges Anschwellen der Unterschichten, die Bildung immer neuer Stände nach unten und Verwässerung der Qualitäten nach oben, bis zuletzt die dienende Masse den ›ersten Diener des Staates‹ stürzt, verjagt, verhöhnt, köpft. Zwei Arten des Dienens! Oben der Stolz, Diener einer Idee zu sein, unten der Hohn des der Macht Unterworfenen, der aus dem behaglichen Gefühl der Übermacht der Masse heraus sich bläht im Rufe: ›Ich bin ein Proletarier!‹ Oben das Dienen ein stolzes Gefühl, Ausfluß höchster Geistigkeit; der Priester dient Gott, der Professor seiner Wissenschaft, der Offizier seinem König – jeder in seiner Weise gehoben und getragen durch die Herrlichkeit, von der ein Abglanz auf ihn fällt. Stolz sind sie bis zum Hochmut. Unten dagegen Mißgunst, Neid, Unzufriedenheit, Empörung – Sklavenaufstand; das Dienen eine Schmach. Bis die ›Dienenden‹ als letzte Schichten ausgebildet und von dem Ehrbegriffe einer höheren Dienstbarkeit ausgeschlossen, durch Massenbildung eine Macht entfalten, die dem Sinn des Gehaltes Schachmatt bieten kann.

Das der naturnotwendige Vorgang im Gebiete der materialistischen Kultur – und nur in diesem. Von zweierlei Art ward so die Macht der Dienenden. Solche Spaltung erlebte Afrika nicht.

Ich lebte bei jenen Äthiopen, die als kleine Splitterstämme eingesprengt sind zwischen die großen Königreiche, Reichsherrschaften und ›Weltstädte‹ des Sudan – bei den Leutchen, die immer nur als Sippen Gemeinden bilden – vielleicht von 50 oder von 75, vielleicht auch nur von 20 Köpfen. Ein Gehöft umfaßt sie alle. Ein Speicher ernährt sie alle. Der Kräftigste unter den Älteren ist das natürliche Oberhaupt. Nach Altersklassen ordnet sich der Lebenslauf vom neugeborenen Kind bis zum greisenhaften unselbständig Gewordenen hinauf. Junge starke Kräfte schaffen Sprossen, die werden genährt. Alte verwelken wunschlos.

Alle aber dienen, dienen der Gesamtheit.

Alle sind stets froh und hilfsbereit.

Reiche Ernten steigern den Frohsinn bis zur tollen Ausgelassenheit. Mißernten bringen schwere Sorgen; aber unendliche Geduld, alle gleicherweise ausfüllend, läßt alles ertragen.

Einmal rührte mich der Einblick in solches selbstverständliche Glück am Dienen bis ins tiefe Gemüt hinein. Das war gegen Ende des Jahres 1909, als ich, mit der mächtig angeschwollenen Expedition von Timbuktu das Nigerbogenland durchziehend, bis ganz dicht an die nördliche Grenze der deutschen Kolonie Togo gekommen war. Die letzten Märsche waren schwer. Im nördlichen Mossiland herrschte schon die Genickstarre, der kurze Zeit später selbst der mächtige Kaiser in Wagadugu zum Opfer fallen sollte. Die vorjährige Ernte war verbraucht, die neue noch nicht gereift. Plünderungszüge der Songhai, der Mossi und der Dagomba hatten die Weiler und Gehöfte der Splitterstämme verwüstet. An den Hauptstraßen Hungersnot, Verarmte, Sterbende und unbeerdigte Leichen. Schwer war es für die große Menschenmasse einen Weg zwischen Aufruhr, Not und Tod zu finden. Meist zogen wir auf Jägerpfaden durch menschenleeres Land.

Gegen Mittag kam ich in ein kleines Örtchen der Bussangsi. Die Kolonne rastete. Ich streifte, um die durch scharfes Reiten ermüdeten Gelenke zu geschmeidigen, durch die Umgebung. Da traf ich auf eine einsame improvisierte Hütte elendester Natur. Ein Greis lehnte an der Tür und kühlte die Stirn mit Wasser. Eine ganz junge Frau kam zum Vorschein, die brachte dem Alten frisches Wasser. Sie war jung und sproßhaft. Ich ließ mir einen Trunk reichen und sie dann fragen, ob der alte Mann ihr Vater sei. – Nein, das sei der Bruder ihres Großvaters. Aber es wäre der letzte Mann ihres Gehöftes. – Ob die andern denn alle tot seien. – Ja, tot oder verjagt. In ihrer Gegend (sie nannte diese Frafra, stammte also aus dem englisch-französischen Kusassigebiet) ist alles zerstört. – Was denn nun hier im Bussangsigebiet aus ihr werden solle, wo sie so allein mit dem Alten sei. – Was aus ihr werden soll? Was denn? Sie wird den Alten pflegen bis er stirbt. Der Alte wird nicht mehr viele Ernten erleben. Er solle ein gutes Leben haben, damit er bereit sei, nach seinem Tode wieder zur Erde zu kommen. – Ja, und was denn aus ihr werden soll. – Das weiß sie nicht. Das ist auch ganz natürlich. Sie dient jetzt dem Alten. Und wenn der gestorben ist, er, der letzte der Sippe, dann wird er für sie sorgen. – Gelassen wendet sie sich um zu ihrer Beschäftigung. Sie dient, weil Dienen natürlich ist.

Sie dient der Idee der Sippe. Und dies macht sie stark.

Im Jahre 1911 stieg ich mit der Expedition vom Alantikagebirge im sudanischen Kamerun herab in die schöne Faroebene, in das Land der Tschamba und Dakka. Damit war ich wiederum in einem Restgebiet altäthiopischer Splitterkultur angelangt. Hier aber lebten nun nicht mehr nur die kleinen Sippen isoliert nebeneinander. Hier waren sie vereinigt zur Gemeinsamkeit in Verbänden, die – wenn sie nicht patriarchalische Anarchien hätten genannt werden müssen – den Namen von Staaten verdient hätten. Aber in diesen Verbänden trat das eigenartige der Sippenordnung noch klarer hervor als im Westen – wenn auch ein gemeinsames Oberhaupt die kleinen Bände zusammenschloß.

Dem Kleinverband der Sippe und dem Großverband mit seinem Oberhaupt war eines gemeinsam: tiefe Religiosität in den Formen aller Wirtschaft, in allem Gemeinleben, in jeder Phase des Menschenlebens. Nachdem im Sippenleben der Jüngling zum Greise aufgestiegen, nachdem sein Erdendasein abgewickelt ist, bringt man die Leiche zur Erde und erwartet die Wiedergeburt der Alten im jüngsten Sippensproß. Ein wahrer Kreislauf des Lebens, der diesen Menschen ebenso natürlich ist, wie Saat und Ernte, also Keimen, Aufwachsen, Blühen, Fruchttragen und Ruhe im Schoße der Allmutter. Alle Sippenverbände auf solche Weise kleine Eigenwelten regelmäßigen Wechsels von natürlichem Erdenleben und ebenso selbstverständlicher Erdenruhe. Jeder Kleinverband gleich der Lehnswelt eines Planeten, der Großverband aber ein Planetensystem mit einer Sonne in der Mitte, um das das Ganze sich bewegt. Diese Sonne, das Licht, das Vereinigende als Mittelpunkt aber der ›König‹. – König? Darf ich hier von einem König sprechen? – Als König einen Mann bezeichnen, der, wenn auch in schlichter Form, so doch aus tiefster Inbrunst heraus sieben Jahre lang verehrt wird, um dann – geopfert zu werden? Kein Zweifel, daß er sieben Jahre lang den hohen Namen verdient. Denn alle Rechte stehen ihm zu, Gewalt, wie sie kein anderer im Lande besitzt, auch nicht etwa der hohe Priester. Insignien hat er, Symbole der Macht und des Ansehens, die davon Zeugnis ablegen, daß sie viele Jahrhunderte lang ihm als dem Auserwählten allein zustehen; würdig ist er, getragen von Ehrfurcht, Untertänigkeit und liebenswürdig gütiger Fürsorge. Wenn er geht, laufen Leute voraus und räumen Steine und Äste aus dem Weg. Einer ruft: ›Achte, hier ist ein Loch im Boden;‹ ein anderer: ›Hebe den Fuß, hier ragt ein Baumstamm.‹ Wenn es bergab geht, stützen sie ihn, bergauf drängen sie ihn leicht und schiebend weiter. Felle und Matten werden vor ihm ausgebreitet. Jeder gibt ihm gern sein schönstes Lamm, sein kräftigstes Kalb, seinen weißesten Hahn. Und sie bitten ihn: ›Entscheide du, wer in diesem Streite recht hat.‹ Sie knien vor ihm nieder und flehen: ›Laß dieses für mich, laß das für mein Feld, laß jenes für die Gesundheit meiner Kinder opfern.‹ Wandert er durch seine Gemeinde, so empfängt ihn Lachen und Jubel. Frauen halten ihm Kinder hin, daß er sie mit der Hand berühre. Greise wallen weiter, um vor ihrem nahen Tode noch einmal von ihm gegrüßt zu sein.

Nein doch. Ich brauche nicht zu zweifeln, dieser ist ein König, ein wahrer König, wenn auch ein König der Märchenwelt – der Märchenwelt des goldenen Zeitalters. Denn – ach! ich kann auch heute immer noch nicht an alles dieses denken, ohne voll Erstaunen den Kopf zu schütteln – nach sieben Jahren tiefster Verehrung wird er getötet. Ist das nicht schrecklich und noch viel merkwürdiger als schrecklich? Sieben Jahre lang einen Menschen lieben, als höchstes irdisches Wesen verehren, ihm alles Gute erweisen, jede Liebestat widmen, um ihn dann zu töten! – Vier Männer sind stets um ihn, das sind die Angesehensten im Lande. Sie haben priesterliche Würde; sie sind es, die als Altherren den König berufen und weihen; die gleichen sind es, die in der schauerlich mystisch-ekstatischen Zeit der Ernte, des Schneidens der Früchte, den Einsegnungen der Jugend, in der Zeit der Opfer und Gebete den König töten.

Was sie hierzu treibt? Frage sie!

Die Großväter taten so und ebenso deren Großväter. Es ist keine Zeit, in der das nicht geschah. Und alle mußten so tun. Wenn es unterlassen wurde, verwaiste die Ruhe, ward die gebändigte, gezügelte Welt im Schoße der Natur entfesselt. Ein Herr und König war dort mehr von Nöten als in dieser Welt. Und wie, wenn das Schreckliche geschehe, daß diese Natur nämlich herrenlos würde! Welches Chaos! Die Wolken würden ruhen; die Äcker würden verdursten; im Busch würde der Buschherr, der Leopard, Frauen und Kinder schlagen; Schlangen würden die Füße des Mannes vergiften; Krankheiten würden stürmen und wüsten. Und wie es mit der Wiederkehr toll gewordener Verstorbener wäre, das ist gar nicht auszudenken. Sinn und Ordnung wären verloren. Man sieht, ein Herr, ein Ordner ist von Nöten. Deshalb muß der gute tiefverehrte König von dieser Erde scheiden und je besser er und je tiefer verehrt auf dieser Erde, in diesem Leben er war, ein desto größerer Ordner und Fürsorger wird er drüben sein. Ihr werdet verstehen! Der König dient dem Geschick! –

Also wie gesagt: Ich lag anno 1911 mit meiner Expedition im Farotal und versammelte um mich Vertreter vieler Völker aus nah und fern, daß sie mir Auskunft gäben über Sinn und Art ihres Daseins. Da waren Sarra und Lakka aus dem fernen Osten, dem Land zwischen Schari und Logone, Pakka und Marghi aus den Bergländern nahe dem Tsadsee im Norden, aus dem Südosten Bum und weitgewanderte Baja, aus dem Süden Bamum und Yaunde. Aus dem Westen aber trafen allerhand Leute von den Stämmen der Dakka und Tschamba ein. Unter ihnen eines Tages der König eines kleinen abgespaltenen und ins Land der Koana verworfenen Dakkavölkchens, das hier seit Generationen seine Selbständigkeit notdürftig durchgekämpft hatte.

Der gute freundliche Mann war in den besten Jahren. Seine vier Hofherren und eine Reihe tüchtiger Bauern begleiteten ihn. Es war eine hinterwäldlerisch schlichte Gesellschaft, die in altehrwürdiger Einfachheit sogar den sicher wenig übertünchten Tschamba ein Lächeln ablockte. Dieser König der Ausgewanderten trug also auch seine Wünsche vor. Dann war er noch dageblieben, um mir Rede und Auskunft über sein Volk zu gewähren. Mit ihm nahm bei der in Betracht kommenden Unterredung noch ein Kirri-König, eine Erscheinung verwandter Art teil. Beide Könige würden, wie ich nun hörte, den heiligen Opfertod erleiden. Beide sprachen sich hierüber schlicht und ohne jede Scheu aus. Doppelt erschütternd mußte dies wirken, da hinter jedem der beiden hohen Herren drei oder vier Männer saßen, die sie in kurzem ins Jenseits zu befördern hatten.

Der Kirri-König sprach zuerst: ›In den letzten Jahren waren die Ernten nicht gut, die Regen waren schlecht; nach meinem Tod soll der Regen besser fallen.‹ Später fügte er hinzu: ›Ich habe einen kleinen Enkel, den ich sehr liebe. Er soll eine Frau aus guter Sippe heiraten. Von diesem Enkel will ich mich, wenn ich aus dem Busch zurückkehre, wiedergebären lassen.‹

Auch der Dakkafürst sprach dann freimütig und gelassen über das große Ereignis, ohne es als solches in seiner Darlegung erkennen zu lassen. Er meinte: Näheres könne man hierüber nicht sagen; er aber habe in seiner Erdenzeit auf alles geachtet, was gut und nützlich und was schlecht und hindernd sei; Opfer seien, soviel er wisse, nicht unterlassen worden; dennoch sei auch in seinem Lande der Regen schlecht gewesen; das wisse er und wolle nun, wenn die Sache bei ihm liege, hier Ordnung und Gang erhalten. – Ich fragte ihn, ob das nicht Schwierigkeiten bieten würde.

Schwierigkeiten? – er sah mich erstaunt an – Schwierigkeiten? Er sei doch nun schon sechs Jahre König und verständig geworden. Er werde also das tun, wozu er ausersehen sei.

Und ein Dolmetscher, der Führer der vier künftigen Königsentseeler nickte mit dem Kopfe: Jeder diene seiner Sache, so gut er könne; sie würden ihm den Weg zeigen und er, der König, werde ihn gehen; es hinge ja hiervon das Gedeihen und Wohlbefinden aller Menschen ab. –

Das ist altäthiopische Macht, erwachsen aus der Hingabe des der Weltanschauung und Sitte Dienenden.

Jahre vorher, gewissermaßen bei meinem ersten Schritt auf afrikanischem Boden, war ich schon einmal mit einem Beispiel aus der bunten Formwelt dieser Sippenbildungen bekannt geworden. Es war im Januar 1905. Ich war in Nocki oberhalb Boma mit einem Assistenten und dem vorher angeworbenen Diener Tschikaja ans Land gestiegen und wanderte zu Fuß über den Berg hinweg nach Banana. Tschikaja war ein schlanker Jüngling von der Loangoküste, einem Lande, das reicher wie viele andere bevölkert ist von urtümlichen, bizarren, barocken, verschnörkelten, in tausend Varianten schimmernden Anschauungen. Denn schon vor vielen Jahrhunderten hatten sich Kulturen aus dem fernen Nordwesten, aus dem Südosten und aus dem Nordosten gemischt und so schon vor der Ankunft der ersten Europäer (ca. 1494) ein Sittengebräu hervorgebracht, dem gleich einem Kristall jeder Strahl der Anschauung auf dem Hintergrunde des Staats- und Familienlebens ein farbenreiches Spektrum der Schicksale entzauberte. So ließ sich schon in den kleinen und großen Staaten des Landes seit langem kein Fürst mehr krönen, weil die Zeremonien der Krönung so kompliziert, jahrelangwierig, verantwortungsvoll und unerträglich waren, daß jedermann lieber auf einen Thron verzichtete, als die Wagnisse der Übernahme der Herrschaft zu beginnen. Da nun zudem die Erbschaft hier durch die Frauenlinie erfolgt, das heißt also (ohne Rücksicht auf den Vater) nur abhängig ist von der Blutslinie der Mutter, da also nur Söhne von Prinzessinnen in Betracht kamen, so lag die Erledigung der Thronfolge in der Hand der Frauen und Mütter, die lieber mit ihren Kindern flohen, als sie den Gefahren eines Königsspieles auszusetzen. Somit wimmelte das Land von Prinzen, die nicht wußten, daß sie solche Eigenschaften hatten und die, infolge der Mutterflucht besitzlos geworden, in die weiten Länder zogen und seit dem Beginn der Kolonisation gern in europäischen Diensten Stellung nahmen.

Mit meinem Begleiter zog ich über den Berg bei Nocki und kam oberhalb Banana wieder an den Kongo. Da aber sah ich ein neu entstandenes Dorf eigenartiger Bauweise. Am andern Tage kehrte ich mit Tschikaja in dieses Dorf zurück und nahm die Architektur auf. In einem der langen Häuser lag ein alter Mann, der ganz gut französisch sprach. Er erzählte uns, daß das Dorf von alten entlassenen Soldaten erbaut sei. Er selbst sei sehr krank. Es war ein netter alter Geselle, und ich versprach, am andern Tage zurückzukommen und ihm Medizin zu bringen.

Gesagt getan. – Tschikaja hatte mit dem Gepäck zu tun. Ich stieg allein hinauf. Der Alte war glücklich und dankbar dafür, daß ich mein Wort gehalten habe. Er nahm die erste Medizin zu sich. Dann ließ ich mich neben ihm nieder, froh, ein verständiges Gespräch mit einem Fachmann führen zu können. Bald merkte ich, daß er ein wenig abwesend war und offenbar etwas auf der Seele hatte. Ich machte also eine Pause. Und richtig; er begann selbst zu erzählen.

Er sei ein Loangomann. Er wisse also mit der Sache der Loangoleute Bescheid. Davon wolle er sprechen. Ob ich denn wisse, wer Tschikaja sei. – Ein Loango. – Ja, aber was für einer. – Woher sollte ich das wissen. – Nun, er sei ein ›Prinz der Flucht‹. – Was das sei. – Ja, was das sei; das sei eben einer, dessen Mutter oder Großmutter aus dem Heimatort geflohen sei, damit ihr Nachkomme nicht König wurde. Er kenne die Leute Tschikajas. Tschikaja scheine ein sehr guter Junge zu sein. Ob ich dann aber wisse, wie man ›Prinzen der Flucht‹ behandle. – Nein, denn ich wäre eben erst in Afrika angekommen.

So, dann wolle er es mir sagen. Und er wolle mir überhaupt sagen, wie man mit Negern umgehen müsse. Man solle sie immer gerecht behandeln und loben und strafen, wie sie es verdienen. Denn alle Neger seien Kinder. Das habe er von Missionaren gehört. Die Missionare sprächen viel, was er nicht verstehe. Hierin hätten sie aber recht. Und was für die Neger allgemein gälte, das wäre noch viel wichtiger für die Behandlung der Prinzen der Flucht. Prinzen der Flucht wären stets fähig zu beidem: zum Guten und zum Bösen. Zum Bösen kämen sie, wenn man sie schlecht behandle oder sie nicht fest erhalten könne in ehrfurchtsvoller Ergebenheit. Dann könnten die Prinzen der Flucht zu wilden, alles zerreißenden Tieren werden. Das wäre schrecklich. Ließe man ihnen aber die Freude, den Herrn zu verehren, dann würde ein Prinz der Flucht mehr leisten als irgendein anderer Neger. Ja, so verhalte es sich mit den Prinzen der Flucht aus Loango im speziellen.

Als Wort für ergeben hatte der brave Alte immer den Ausdruck dévoué verwendet. Ich bat ihn, mir im einzelnen zu sagen, was er damit meine. –

Was Ergebenheit hier heiße? Dem wahrhaft Ergebenen wird der Dienst zu höchster Kraft, dem nicht Ergebenen zur Last. Last aber drücke den Menschen herunter und ließe ihn niemals zur vollen Freude und Kraft kommen!

Ihr Schwarzen aller Erdteile und ihr, die ihr mit diesen zu tun habt, hört diese goldenen Worte eines alten schwarzen Soldaten. Niemals wird es möglich sein, durch Gesetzesparagraphen ihren tiefen Sinn zu ermessen.