|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

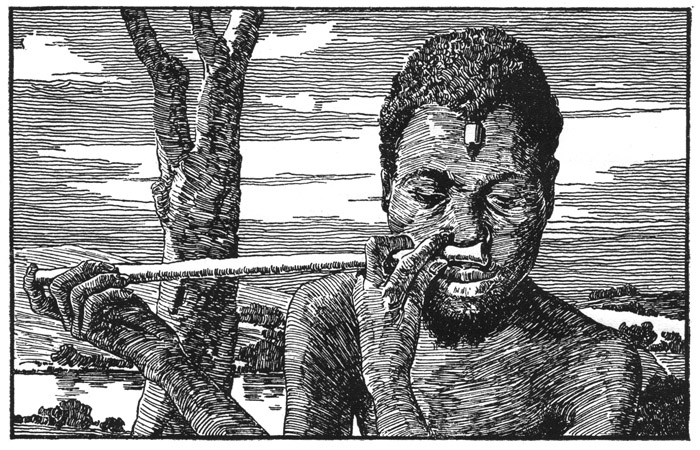

Nasenbläser.

Hans Martin Lemme del. 1905

Es war am Abend eines Herbsttages anno domini 1905 post Christum natum des Julianischen Kalenders. Ich stand am Ufer eines der Tausende von kleinen Gewässern, die sich zum Flusse Lulua, dann zum Strome Kassai, endlich zum gewaltigen Kongo vereinigen. Vor mir das Flüßchen geruhsam zwischen Hügeln und Büschen, auch einigen Palmen hingleitend. Im Hintergrunde das Summen der Stimmgewirre eines aufgeregten Dorflebens, – aus seiner Ruhe aufgestört durch das Eintreffen der Expedition. Ich aber war diesem Jubeln und Feilschen, der übermäßig kindlichen Glückseligkeit und der Sehnsucht, möglichst viel von den begehrten Schätzen Europas zu gewinnen, entflohen. Ein Fieber war im Anzug. Aufregendes und tief Durchgreifendes war heute zur Genüge aufgestiegen. Die Baqua Kabunda hatten so viel erzählt von der großen Zeit, als die ersten Europäer Kabassu Babu und Kassongo (Pogge und Wißmann) in ihr Land gekommen waren und alles ordneten. Sie hatten die ganze Herrlichkeit eines goldenen Zeitalters erlebt, – die Alten lachten mit selig und tief in eine glückliche Vergangenheit versenkten Blicken, fast tränenden Auges. Dann hatten jüngere Leute gesprochen. Aber jede Silbe brach aus schwer sich lösendem Schmerz heraus. Er hatte nur gefragt: Was aber kam nach Kassongo und Kabassu Babu? Bula Matadi (Stanleys Name, dann Personifikation des Kongostaates und der Staatsbeamten, der Staatsbeamten und der Kompanieagenten; alles in allem die Belgier) kam. Bula Matadi kam. Er kam nicht als Freund in das Land Lubuku (Land der Freundschaft, friedlichen und gerechten Lebens; so nennen diese Eingeborenen, die Bena Lulua, die Gemeinschaft ihrer Stämme). Er forderte. Er gab nicht, er nahm nur. Wir mußten für ihn arbeiten. Wir mußten gestern arbeiten, wir müssen heute arbeiten, wir müssen morgen arbeiten. Als Lohn nimmt Bula Matadi unsere Weiber, Bula Matadi lohnt mit dem Tode. Bula Matadi ißt unser Fleisch. Bula Matadi zahlt mit unseren Schädeln. Kassongo und Kabassu Babu brachten Leben. Bula Matadi schenkt uns das Sterben. Tata Boka, du bist der Sohn Kassongos und Kabassu Babus; Tata Boka gibt uns das Leben wieder. Ich habe gesprochen.

Ich war an das Ufer des Flüßchens geflohen, das, ein Bild unaussprechlichen Friedens, durch die Auen zog. Der Kopf war heiß, das Blut hämmerte an den Schläfen. O du herrlicher Frieden der Natur! Du furchtbarer Unfriede der Menschheit. Das Herz lag mir wie ein Stein auf der Seele und das Fieber murrte in düsterem Rhythmus. Und voller Sehnsucht dachte ich zurück an die lieblichen Träume meiner kindlichen Sehnsucht! Ich sah mich als kleines Kind einschlummern im Schoß einer alten Nubierin, eingelullt vom hämmernden und fauchenden Werke einer nubischen Silberschmiede; ich hörte das Schnurren der Spindel, sah die mächtigen Frisuren der herumstehenden Burschen, vernahm das Gurgeln der unzufriedenen Kamele. Der erste, ein fernes Lebensziel befruchtende Sonnenstrahl in der Kinderseele!

Ich sah mich als Knaben, behende eine Reisebeschreibung unter die lateinische Grammatik schiebend, weil die Schritte des Vaters sich näherten.

Ich sah mich als Jüngling beim Kerzenlichte über Auszügen und Karten gebückt die Wanderungen der Forscher durch Innerasien und Amerika folgend, erlebte wieder meinen Zorn über die rauhe Not und Zerstörung unter den Tritten der Konquistadoren, durchzitterte lebenden Herzens wieder die romantische Erlebniswelt eines Reinhold Forster und James Cook, duldete mit Marko Polo, predigte mit David Livingstone und staunte mit Stanley und Schweinfurth und Wißmann.

Dann zwölf Jahre Arbeit.

Nur mit dem einen Ziel:

Selbstsehen, selbsterleben!

Das Glück der Menschen finden!

Zwölf Jahre harter Arbeit!

Jetzt aber jährte es sich in wenig Wochen, daß ich zu dieser ersten Fahrt endlich, – endlich, – endlich hatte aufbrechen können. Die Forschungen sollten sich denen meiner deutschen Vorgänger Pogge, Wißmann, Mechow, Wolf, Kund, Tappenbeck, v. François, Müller anschließen. Erst war die Wanderung durch die Wälder des Westens geführt, dann hatte ich mich mit meinem Assistenten, dem Kunstmaler Hans Martin Lemme, den Kassai hinaufgepirscht, hatte das noch nicht festgelegte Stück des Kassailaufes erforscht, war im Norden bei den kunstreichen Bakuba gewesen und hatte im Süden die Grenze nach Angola aufgesucht. Und nun trennten uns nur noch wenige Marschtage von Wißmanns Luluaburg, jener Station, die er auf Anraten Pogges mitten in das Herz des Kassaibeckens gelegt hatte, – in das Land der prächtigsten aller Negervölker, der zierlichen, klugen, kunstfertigen, dichterisch hoch veranlagten Bena Lulua, – im Bannkreise des treuesten und biedersten aller Luluafürsten, des Kalamba, des Kalamba Munene (munene = groß), der mit seiner prächtigen alten Schwester Sangula Meta einen tiefreligiösen Kultus eingeführt hatte. Jetzt war ich bei den Bena Lulua angelangt.

Was aber hatte ich in diesem nun bald ablaufenden Jahre erlebt, – ich, der ausgezogen war, das in Europa hinsiechende Glück bei den Naiven zu finden?

Die Waldvölker des Kuilu hatten uns mit Pfeilen empfangen, uns zum Kriege gezwungen, weil sie nicht wollten, daß die Kautschuk- und Menschenräuber Bula Matadis in ihr Gebiet kamen und weil sie uns zuerst für seinesgleichen hielten.

Den mittleren Kassai hatte ich auf weite Strecken menschenleer gefunden; – die Stämme waren dem Machtbereiche der Dampferlinie entflohen.

Im Bakubalande qualmten noch die glimmenden Ruinen in den gebrannten Dörfern. – Bula Matadi hatte einen Bürgerkrieg ›beschwichtigt‹.

Im Süden war eine Völkerbarriere gegen Bula Matadi errichtet. Ich selbst hatte Augenzeuge sein müssen vom Sterben unter der Peitsche. (Vgl. L. F. ›Im Schatten des Kongostaates‹, Cap. XVI.)

Hier aber unter den Bena Lulua hörte ich vom Tode des treuen Kalamba, von der Verbannung der Edlen des Volkes. Hier sangen sie vom goldenen Zeitalter des Einst und der Zuchtrute der Gegenwart.

Wo war das Glück?

Mußte denn dieses furchtbare Europa überallhin seine Unrast, seinen Unfrieden, seine Not, sein Elend tragen?

Schwer lastete das Herz auf meiner Seele.

Dumpf hämmerte das Blut gegen die Schläfen. Das Summen im Dorfe ward schwächer. Friedlich zog das Flüßchen zwischen den anmutigen Hängen hin. Er rauschte leise.

In das sanfte Rauschen mischten sich näher kommende neue Töne.

Düdü – düdelütütü

düdü – düdelütütü.

Zwischen den Büschen tauchte eine drollige Figur auf, ein zierlich kleiner Neger, ein zarter Kinderkörper, mit einem unverhältnismäßig schweren und greisenhaften Kopf darauf. Er ging ganz langsam und blies dabei eine Flöte, aber nicht so wie wir mit den Lippen, sondern mit den Nüstern. Es war das eine sogenannte Kaschiba, eine Nasenflöte.

Der greisige Jüngling sah mich nicht an, obgleich er mich gesehen hatte. Er kam langsam auf mich zu, immer blasend.

Düdü – düdelütütü

düdü – düdelütütü.

Als er ganz nahe war, öffnete er die Lippen und sang mit ganz leiser Stimme näselnd:

mutu – mue

mojo – arau umue.

Dann folgte wieder das

düdü – düdelütütü

düdü – düdelütütü.

Neben mir angekommen, setzte er sich auf die Erde und blies immer weiter seine monotone und doch so rührende Melodie. Von Zeit zu Zeit unterbrach er sie dann mit den Worten:

Mutu – mue

mojo – amu umue.

Darauf folgte dann wieder der Flötenrefrain.

Mit diesen Worten, die die hier allerorts gepflogene Lubasprache verrieten, wußte ich trotz ihrer Einfachheit nichts Rechtes anzufangen. Wörtlich übersetzt hieß es:

Kopf einer,

Leben ein einziges.

Dieses konnte kaum der wahre Sinn sein, und so wandte ich mich nach einiger Zeit zu ihm und sagte:

›Imba!‹ (Singe.)

Der Kleine nahm die Flöte herab, sah sie einen Augenblick nachdenklich an. Dann hob er sie aber wieder auf und sang nun, immer an mir vorbei auf den Fluß sehend, mit ganz leiser Stimme ein Lied. Als ich das Lied erfaßt hatte, wußte ich, daß dem Worte Mojo nicht nur der Sinn von ›Leben‹ innewohnt, sondern auch die allerdings unklare Bedeutung von Schicksal. Dieses Lied lautete.

Kalamba äh! äh!

Kalamba äh! äh!

Seht Kalamba

Wie er die Tschipulumba (Feinde der Religion Kalambas) vernichtet

Wie er Lubuku (das Land der Freundschaft) bereitet.

Es gibt viele Bena Lulua

Es hat nur den einen Kalamba Munene gegeben.

Der Mensch stirbt, aber sein Schicksal (mojo) lebt.

Ein Kopf

Ein Schicksal

düdü – düdelütütü

düdü – düdelütütü

Kabassu – babu – äh! äh!

Kabassu – babu – äh! äh!

Seht Kabassu – babu

Wie er Kalamba zu den Bassonge führt

Wie er Kalamba und die Bena Lulua reich macht.

Es gibt viele Menschen in Mputu

Es hat aber nur den einen Kabassu – babu gegeben.

Der Mensch stirbt, aber sein Schicksal lebt.

Ein Kopf

Ein Schicksal

düdü – dütelütütü

düdü – dütelütütü

Bula Matadi – äh! äh!

Bula Matadi ~ äh! äh!

Seht Bula Matadi

Wie er die Steine zerbricht

Wie er die Menschen tötet.

Es gibt viele Menschen in Mputu

Es hat aber nur den einen Bula Matadi gegeben.

Der Mensch stirbt, aber sein Schicksal lebt.

Ein Kopf

Ein Schicksal

düdü – düdelütütü

düdü – düdelütütü.

Bena Lulua – äh! äh!

Bena Lulua – äh! äh!

Seht die Bena Lulua

Wie sie mit einem Kopfe lachen

Wie sie mit einem Kopfe lügen.

Es gibt viele Völker am Kassai

Es gibt aber nur die einen einzigen Bena Lulua.

Bula Matadi wird die Bena Lulua vernichten

Das Schicksal der Bena Lulua wird aber weiter leben.

Die Menschen sterben, aber ihr Schicksal lebt.

Ein Kopf

Ein Schicksal

düdü ~~ düdelütütü

düdü – düdelütütü.

Ein Kopf äh! äh!

Ein Schicksal äh! äh!

Der Kopf stirbt, das Schicksal lebt.

Ein Kopf

Ein Schicksal

düdü – düdelütütü

düdü – düdelütütü.

Zweimal mußte der Kaschibagnom sein Lied singen. Er tat es mit der himmlischen Geduld, die alle diese Dichter der Bena Lulua (vgl. Paideuma, S. 24 ff.) auszeichnete. Dann hatte ich den Sinn erfaßt, das Wesen der Dichtung, so gut ich es vermochte, in unserer Sprache gefaßt. Hernach trollte er wieder dem Dorfe zu, immer in gleicher Weise wiederholend:

düdü – düdelütütü

düdü – düdelütütü.

Das Summen und Brummen des Ortes sog die leisen Flötentöne in sich auf. Mir blieb ein Stück Papier, ein Bild, ein Gedanke.

Jahrelang bin ich dann durch fremde Länder zu immer andern Völkern gewandert. Immer wieder tauchte vor mir der kleine Kaschubaneger auf; immer wieder fiel mir sein Lied ein, sein Refrain:

Ein Kopf

Ein Schicksal!

Tagen der Krankheit und Niedergeschlagenheit folgten immer wieder Zeiten unbändigen Drängens und Aufstrebens zum Wesen der Dinge. Langsam, langsam keimte das Erlebnis des wirklichen Seins als des die Tatsachenwelt Bedingenden. Menschen und Völker zogen weite Uferlandschaften bevölkernd an der Kahnfahrt meines Lebens vorüber. Wieder und immer wieder wurde ich an das Wort gemahnt:

Es gibt viele Völker am Kassai

Es gibt aber nur die einen einzigen Bena Lulua!

Und als dann unter den platten Plattformworten der moralischen Kriegshilfsmittel die Forderung auftauchte nach dem Rechte der Kleinen, nach dem Rechte des Eigenartigen, – ach, so manchesmal mußte ich da der viel weiseren Bena Lulua, des einfachen Negervolkes denken, – jener schlichten Menschen, die nicht aus dem Hirn solche Dinge ausbrüten, sondern sie aus der Reinheit kindlicher Seelen gebären.

Es gibt viele Völker am Kassai,

Es gibt aber nur die einen einzigen Bena Lulua.

So wurde es mir denn mehr und mehr zur Notwendigkeit, ein Buch einmal allein dieser Seite meiner Erlebnisse zu widmen.

Ein Bilderbuch.

Ein Buch der Erinnerung für Verstehende.

Ein schlichtes Buch der Erzählung von Seelen.

Ein Büchlein, das der tiefen Weisheit eines primitiven Volksdichters geweiht ist, – eines, das das Recht hat auf die Flagge meines Kaschibagnomen:

›Ein Kopf

Ein Schicksal!‹

In diesem Sommer, in den schicksalsschwangeren Zeiten des Jahres 1923 fand ich hierzu die Muße in meinem Heim zu München.

Leo Frobenius