|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

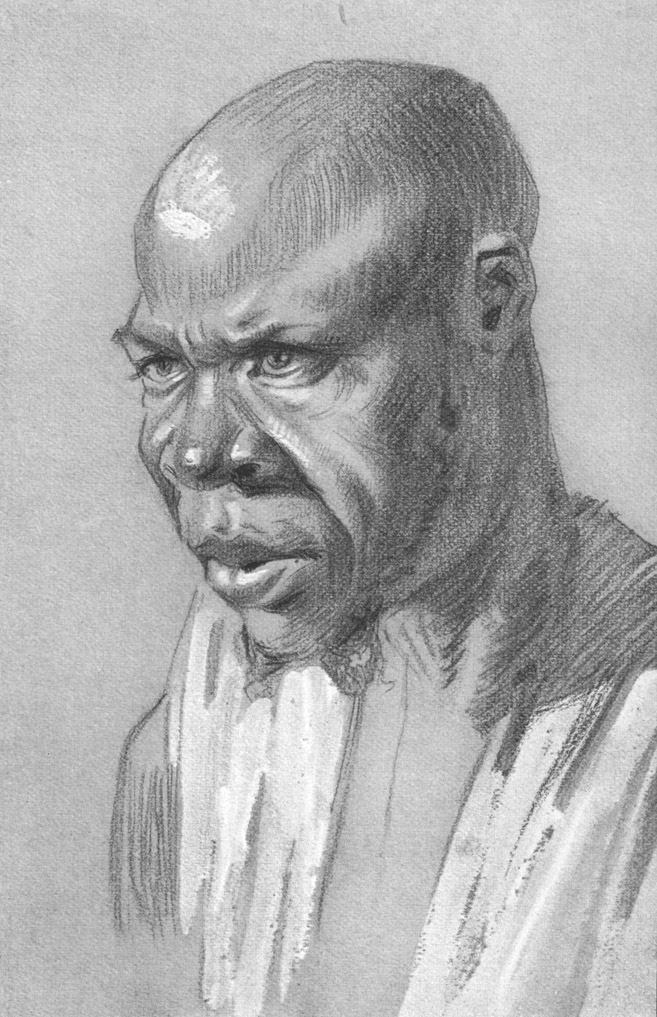

Tarakorro-djon.

Fritz Nansen del. 1908

Dreimal erschloß sich mir im Sudan unerwartet der Charakter des afrikanischen Mannes: zum ersten in einer den Rassenkampf überwölbenden Geschwisterliebe; zum zweiten im Sang der Barden vom alten Heldentum; zum dritten in einem alle negerhafte Lethargie überwindenden Hasse des Heidentums gegen den Islam. – Der Held dieses dritten Erlebnisses war aus der Ferne betrachtet, wohl die abschreckendste Erscheinung, die mir im Verlaufe meiner langen und weiten Wanderungen begegnet ist. Wie dieser Sorokoi oder Songhai, der alte Tarakorro-djon (vergl. ›Auf dem Wege nach Atlantis‹ S. 205ff.) aber aus der Nähe gesehen sich darstellte, das soll im nachfolgenden geschildert werden.

Am 29. Juli des Jahres 1908 zog ich mit der D.I.A.F.E. in Timbuktu ein. Zu meinen Füßen im Süden lagen nun die weiten Negerlande mit ihrer großen Vergangenheit, dort unten war der feste Raum geschichtlichen Werdens der großen Staaten der Haussa und Songhai, der Mossi und der Mande, der Fulbe und der Wolof – alles abgeschlossene und in der Härte des Gewordenen zum Zerfall in anorganische Staubmassen herangereifte Bildungen. Zu Häupten, im Norden, fluteten aber die geschichtlich immer unfaßbar gewesenen Nebelmassen der Wüstenstämme der Berber und Tuareg, der Mauren und Kunta, der Auelemniden und Araber. Unfaßbar als staatliche Formen waren diese, solange die Sahara besteht, stets flüssige Masse, stets beweglich geblieben und wenn sie einmal gleich einer gewitterschwangeren Wolkenwand bleibende Gestalt anzunehmen schienen, so war ihr fester Gehalt auch alsbald wie schwere Wetterentladung über den Sudan hereingerauscht – hatte die blutschwach gewordenen Gebiete des Südens befruchtet – war von dem vorher dürren Lande des Südens aufgesogen und der Sahara als formenbildendes Element entzogen. Immer unfähig, selbst staatlich zu gestalten, waren sie doch stark in der physischen und psychischen Zucht, blieben gesellschaftlicher Staub in der kultur- und naturdürren Wüste, wurden aber zum Beton im kulturreichen und vegetativ starken Sudan.

Vor allem trugen sie stets nach Süden unzähmbare Leidenschaft – nicht jene Leidenschaft, die schnell auflodert und schneller noch verlöscht, nicht die Leidenschaftlichkeit des behaglich Satten, sondern jene Glut, die das einzig Lebenserhaltende dort ist, wo der Mensch alles in sich speichert und solche Glut als einzig Ständiges dem eiskalten, stets in Not und Entbehrung gipfelnden, absolut empfindungslosen Wesen einer nur aus Stein, Sand und Sonnenglut bestehenden Natur entgegensetzen kann.

Sehr bald sah ich es: Timbuktu, die Grenzstadt zwischen Sahara und Sudan, war der Tempel der Leidenschaft. Timbuktu ist der Göttin ›Leidenschaft‹ gewidmet. Alle Bewohner und Besucher Timbuktus scheinen jeden Augenblick bereit, auf ihrem Altar unter jedem Namen zu opfern: unter dem Signum der Rasse wie unter dem der Religion, unter dem der Venus wie unter dem des Bacchus. In meinem Tagebuch steht:

›Ich wandere mit meinen Trabanten durch die Moschee Sidi Yaga, in der der Schutzheilige der Wüstenstadt gestorben ist und begraben liegt. Wir messen die Räume aus. Das peinliche Schweigen wird nur durch das Rollen des Bandmaßes, das Kratzen des Bleistiftes und unsere weiter sich bewegenden Schritte gestört. Wir wandern von Pfeiler zu Pfeiler. Im letzten äußersten Winkel liegt eine weiße Masse am Boden. Ich sehe es spät. Als ich mich zurückziehen will, erhebt sich der Mann aus der Stellung religiöser Versunkenheit. Dann glühen zwei zornige Augen aus dem dunkeln Winkel. Der Mann steht auf. Er nimmt sein Kleid auf und geht hinaus. Als er vor mir vorbeigegangen ist, wendet er sich noch einmal um und wirft mir einen Blick zu.

Nun er im Licht steht, erkenne ich, daß das ein Fulbe ist. Sein Blick ruht lange auf mir, ein voller Blick, gefüllt von Haß und Aberhaß. Ich habe den Blick lange nicht vergessen können. Er galt dem ›gottverdammten Christen‹.

Oder etwa:

›Vorgestern nachmittag kam ich bei meiner Wanderung in das Vorstadtlager gerade dazu, als eine Karawane mit Salzplatten aus dem Norden anlangte. Es waren viele stark beladene Kamele. Die ganze Sendung gehörte einem arabischen Kaufmann, der nun das Abladen der Tiere beaufsichtigte. Es war ein ernster Mann mit verwitterten harten, wie aus Stein gemeißelten Zügen. Hochmütig grüßte er uns. Umhergehend sah ich bei einem seiner Leute eine eigenartige Verschlußspange des Mantels. Ich ließ Neger an ihn herantreten und ihn fragen, ob er uns das einfache Verschlußstück verkaufen wolle. Der Kaufmann hörte es. Er runzelte die Stirn. Er rief befehlend: ›Dem Weißen wird nichts verkauft.‹ Ich ging verärgert fort.

Nachts ging ich durch die Stadt. Vor einem Hause nahe der Sankore war eine kleine Menschenansammlung. Lachen, Jauchzen, Lautenspiel, Kreischen von Mädchen klang auf die Straße heraus. Die umherlungernden Leute erzählten dem Dolmetscher, da drinnen gebe ein großer, heute angekommener Kaufmann seinen Freunden ein Fest. Die Laute von Spiel und Frohsinn begleiteten mich noch lange im Halbschlummer, als ich mich zur Ruhe niedergelegt hatte.

Heute nachmittag nun besuchte mich der stolze Kaufmann von vorgestern. Er war sehr freundlich und augenscheinlich ein wenig niedergeschlagen. Auch war er fahl und schaute übernächtig drein. Nachdem er seinen Tee getrunken hatte, kam er darauf zu sprechen, daß ich ein von Allah mit Glücksgütern gesegneter Mann sei. Dann fragte er, ob ich ihm nicht zwei Kamele abkaufen wolle. Als ich erklärte, daß ich keine Verwendung für die Tiere habe, weil ich auf dem Niger nach dem Sudan zurückkehren wolle, ging er sichtlich enttäuscht von dannen.

Vor einer Stunde nun kam Mamadi und Samoku ganz aufgeregt vom Markte heim und berichteten mir, daß dieser Kaufmann, der erst vorgestern als reicher Mann mit schwerer Ladung aus der Wüste angekommen sei, in dem fröhlichen Hause, das wir vorgestern Nacht besucht hatten, in Gesellschaft ›fröhlicher‹ Frauen und ›geschickter‹ Freunde bis heute nachmittag gezecht und gespielt und seinen gesamten Besitz vertan habe.

Das dritte Beispiel, das mir die Herrschaft der unheimlichen Göttin Leidenschaft über den Geist und die Seelen Timbuktus vor Augen führte, ist die Erfahrung, die ich mit meinem späteren Freunde Tarakorro-djon machte.

Eines Morgens weilte ich zeichnend in der Dingirai Beer, der in ihrer schlichten und naturgeborenen Art imposanten und majestätischen großen Moschee im Nordosten der Stadt. Die hohen Hallen waren um diese Stunde fast leer. Nur einige Almosensammler und wenige fremde Gottesfürchtige belebten die Ruhe der hochaufragenden Pfeiler. In einer Nische stand sehr bescheiden sich in den Schatten drückend ein mächtiger Neger. Unter schmutzig gelbgrauem halbzerschlissenem Gewand war tiefe Schwärze der Haut erkennbar. Einige Fremde traten an ihn und ließen sich gegen eine Gabe etwas reichen. Er schien mir als Almosensammler. Auch ich bot ihm meine Gabe.

Am Nachmittag saß ich über meine Reinschrift gebeugt, als ein über meinen Tisch fallender Schatten mich aufblicken ließ. Vor mir stand eine mächtige, hinkende Gestalt. Von diesem Mann ging eine starke Wirkung aus; er erschien wie die Personifikation großartiger aber abschreckender Häßlichkeit. Sogleich fühlte ich, daß dies der Almosengänger war, den ich heute morgen in der großen Moschee sah. Im Halbdunkel des Gotteshauses war aber das schauerlich Groteske der Erscheinung nicht erkennbar geworden. Desto schroffer prallte er in dem hellen Licht des hohen Arbeitsfensters empor. Das grämliche Gesicht verzog sich zu einem dumm-dämlichen Grinsen und bildete so den entsprechenden Rahmen, aus dessen Tiefe ein rauh tönender Gruß hervorquoll.

Der Mann war ein interessantes Stück, das war gar keine Frage. Das war etwas für den Maler. Schön war der Alte ja nicht, aber aus seinem mächtigen Gesicht, bei kleinem, hochgeschobenem Hinterkopf, sprach eine ungeheuerliche Stärke, etwas von dem Wesen und der Art eines Gorilla. Das Eigentümliche war, daß der eine Fuß verklumpt war, und daß dies das Gefühl, einen Giganten der Urzeit vor sich zu haben, nicht schwächte, sondern stärkte. Denn dadurch bekam der Geselle etwas vom Zentauren, das Ungeschlachte eines Rübezahl, dem nur die Klarheit griechischer Sageneinkleidung oder der sinnige Schauer deutscher Märchendichtung fehlte.

Der Mann sagte: ›Guten Tag!‹ und dann sah ich mich nach einem dienstbaren Geist um, der dies Individuum dem Atelier des Malers zuführen sollte.

Eine Viertelstunde später saß der Alte aber nicht mehr nebenan beim Maler, sondern bei mir in der Mitte des Halbkreises der Interpreten und Sachverständigen. Der Mann hatte in aller Geschwindigkeit eine Änderung seiner Physiognomie vorgenommen, die unglaublich war. Das Waldungeheuer hatte etwas von männlicher Schönheit angenommen. Aus dem ausdrucksvollen Gesicht quoll wertvollste Weisheit. Er berichtete mir die große ›Geschichte seines Volkes‹, der Soroko. Er begann mit der Sage vom Urahnen. Felsblöcke spielten über seine Hand, wie wenn wir am Seeufer Sand durch die Finger rinnen lassen. Schritte maß er, die glichen dem Wandelgange von Sonne und Mond. Von seinen großen Zaubergaben sang er ein Lied, und die rauhe Untierstimme zwang sich zu zarten Lauten, als der Sang von der minnigen Tochter des Urhelden erzählte.

Dann hob er den Arm. Seine Hand fuhr in großem Bogen über den Horizont hin. Hier war die Heimstätte dieses, da das Heimatland jenes Volkes. Jenseits türmten die Helden im Kampf um das Weib Berge auf, rissen das Land in Fetzen, daß Wasser herniederströme. Der Mann mit dem Gorillakopf gliederte Land an Land, zog Wasserlinie auf Wasserlinie, entwickelte die Lehre von den Zauberkräften, schilderte das Werden und die Träume seines Volkes – einen Tag lang, dann am andern, dann am dritten. Als Auadia, der Ahnherr des einst so mächtigen Volkes der Songhai aus dem fernen, fernen Osten kam, da war dieser als Urmensch ein gewaltiger Riese. Eine Überschwemmung riß Menschen und Vieh fort, ihm reichte sie aber nur bis an die Kniee. Wollte er speisen, so ergriff er etwa ein Flußpferd und hielt solches ein wenig gegen die Sonne hin, daß sie mit ihren Strahlen sein Mahl röste. Denn er war so groß, daß sein Arm bis nahe zur Sonne reichte. Ein mächtiger und gewaltiger Herr war Auadia. Er büßte sein Herrentum aber ein dadurch, daß er, der Nackte, von einem Islamiten ein Kleid lieh. Bis dahin hatte er nur genommen. Nun begann das Leihen, das Fordern, das Handeln. Auadia, der Gewaltige über allem, verlor seine Herrlichkeit durch solche Kleinheit. Und er floh von dannen. –

Zwei Sprossen hatte der Urriese: Fono und Fara Maka. Diese hatten das Land des Nigerbogens unter sich geteilt. Der eine beherrschte den Osten, der andere den Westen. Fara Maka hatte eine Tochter, die hieß Nana Miriam. Oft lag der häßliche Fara Maka mit Nana Miriam auf einer Sandbank. Der Vater lehrte das Mädchen alle Eigenarten der Natur und seine magischen Künste. Fara Maka war der größte Magier unter allen Songhai im Nigerlande. Eine schöne Legende weiß aber davon zu berichten, daß bei Gao damals ein Flußpferd lebte, das war noch gewaltiger als Fara Maka. Als Fara Maka es zum Kampfe aufsuchte und seine Lanzen auf das Ungeheuer schleuderte, schmolz das Eisen an dem brennenden Feuer, mit dem es sich umgürtet hatte. Fara Maka mußte erfolglos weichen. Fara Maka sandte nun den Bergjäger, Kara-Digi-Mao-Fosi-Fasi mit seinen hundertzwanzig Hunden und befahl ihm, das Ungetüm in den Fluß zu drängen, in dem er ihm mit seinen Waffen überlegen war. Aber das Flußpferd verschlang die hundertzwanzig Hunde. – Nana Miriam liegt nun wieder neben dem Vater auf der Sandbank und fragt: ›Sage, Vater, du kannst dem Flußpferd nichts anhaben? Fara Maka sagt: ›Ja, ich kann dem Flußpferd nichts anhaben.‹ Nana Miriam sagt: ›Ich will ein wenig fortgehen; ich will mir Gao ansehen.‹ Fara Maka sagt: ›Es ist gut.‹ – Nana Miriam geht aber dahin, wo das Flußpferd lagert. Nana Miriam will versuchen, das auszuführen, was der Vater nicht vermochte; sie weiß sich voll ungeheurer magischer Kräfte; sie beginnt den Kampf mit dem Ungeheuer. In großen Bildern schildert die Mythe den Kampf, die unheimlichen Verwandlungen, die Wut der als Flut und Flamme sich trotzenden magischen Gewalten. Zuletzt packt das Mädchen das Riesentier am Fluß und schleudert es im weiten Bogen durch die Luft. Es zerschellt. Fara Maka sieht es; er sagt: ›Was habe ich für eine herrliche Tochter! Nana Miriam, ich danke dir!‹

In einem andern Teile berichtete die Fabel endlich, wie Fono und Nana Miriam sich ineinander verlieben, wie der Onkel gegen den Willen Fara Makas, der alles Unheil voraussieht, heimführt, wie dann das wuchtige Drama in der Zerstörung der Familienbande sich auflöst. (Vgl. Atlantisausgabe, Bd. VII.)

Groß und weit ist die Legende. Und Tarakorro-djon ist ein dramatischer Erzähler. Der Gorilla mit dem wilden Trutzkampf und dem plumpen Klumpfuß paßt wahrlich wie kein anderer zum Vortrag der Zyklopendichtung! –

Tarakorro-djon erzählte einen Tag lang, dann einen zweiten, einen dritten, vom Morgen bis zum Abend. Dann wußte ich selbst schon zu gliedern und abzumessen, konnte hier eine Lücke und dort eine Lücke ausfüllen. Nun wußte ich in dem weitläufigen Palaste dieser uralten Volksanschauung und -dichtung so gut Bescheid, daß ich mich in vielen Winkeln des altehrwürdigen Gebäudes schon ganz gemütlich und gleichsam alteingeheimatet fand.

Aus diesem Behagen heraus floß wohl ein auch für diesen Gorillamann besonders leicht verständlicher Ton. Der Vertreter der Urbevölkerung legte so ganz bequem das Feiertagskleid des Stadtbesuchers ab und gab sich und vieles von dem Seinen, sowie er es daheim zu verteilen wußte. Nach dem Wissen und Verstande sprach nun aber auch der Mensch.

Da erlebte ich denn an diesem Wundergeschöpfe, daß Kopf und Körper sich wieder umbildeten, und nun ragte plötzlich die wildeste Gigantenfaust des ursprünglichen, urgewachsenen Kafirs aus dem Röcklein des Allah Verehrers, des ständigen Besuchers der Moschee empor. Der kluge Gorilla ward zum Menschen.

Das Auge begann zu blitzen in wahrhaft menschlichem Zorne: Nun, wenn ich's denn nicht wisse, so wolle er es mir schon sagen. Unsinn sei es mit den ganzen Moscheen – und dem Gebetsschwindel – Unsinn, ganz richtiger Unsinn! Vielleicht hülfe dieser Allah einem Mohamedaner – vielleicht nach einem Vierteljahr oder später – vielleicht auch gar nicht. Jedenfalls sei sicher, wenn er einmal schnell Hilfe, sofortiges Eingreifen, tatsächliche Unterstützung an Ort und Stelle von nöten habe, dann wende er, der Islamit, sich an den vielgeschmähten – Djegu, die heidnische Gottheit. (Er, der tägliche Moscheebesucher!) Da wisse er wie und was! Ob ich denn nicht wisse, daß alles, auch der Islam, Schwindel und Geschäftssache sei? He? Glaube ich etwa, daß er und seines gleichen nicht Bescheid wüßten? Nicht die Mohamedaner hätten Timbuktu gebaut, sondern seine (des Gorillamannes) Urahnen, die Soroko, die Gewaltmenschen mit den Zauberkräften. Eine Stadt der Schwarzen, der ganz Schwarzen sei Timbuktu. Sie, die Schwarzen, hätten aber den Schwindel gelernt und er (der Nachkomme des Niger-Prometheus), er liege den ganzen Tag in der Moschee und verkaufe da – geheime Zaubermittel, denn er sei der gewaltigste Djegu-tu (Oberpriester des Allah – feindlichen Negergottes), er – ja er –! Dann stand er auf, eine Priesterstatue zum Worte: Mundus vult decipi.

Dieses schrieb ich im August 1909 in mein Tagebuch. Und ich ahnte dabei nicht einmal, bis zu welchem unheimlichen Grade dieses ›mundus vult decipi‹ hier den Nagel auf den Kopf traf. Viele Monate später wurde ich aufgeklärt. Der Knabe Samoku, der allerhand von den religiösen Gebräuchen und Anschauungen der Bosso-Songhai wußte, resümierte mir seine Kenntnis von Djegu, der großen Gottheit der Nigerstämme, in dem uns jetzt so weit entlegenen Norden. Er sagte, daß man den Gott zu zwei verschiedenen Zeiten angehen könne und zu den beiden entgegengesetzten Zwecken seine Hilfe in Anspruch nehme, einmal um eine gute Sache und Person zu segnen und zum andern, um einer bösen Sache und einem schlimmen Menschen zu fluchen.

Dann grinste er.

Er sprach: ›Erinnerst du dich des alten Tarakorro-djon, der in der Dingirai Beer den Moslim seine Zaubermittel verkaufte? Die Moslim zahlten ihm für Segen und Hilfe. Tarakorro-djon aber gab ihnen Fluch und Unglück.‹

Samoko grinste.

Mundus vult decipi!

Das war der Haß und die Leidenschaft, die sich aus der Sahara sogar bis in das sonst so harmlos liebenswürdige Heidentum der Äthiopen ergoß.