|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Drüibeinige Pfanne

Wịe̥ sa Gott erschaffe hät, lị gt si da, die kleine Majestät, im abgedeckten Hụschi und sperzt und sperrt sich und zwasplet und stramplet u sporet u nimmt eis Täseli (Füßchen) nach dem andern i d’Chlööpeleni, läßt sie wieder fahren und b’richtet nun den wie als Freundinnen zu Gaste weilenden Händchen, was nu̦me zu dem Plaudertäscheli (s̆s̆) ụsa mag. Das bunteste Zeug wird g’chnü̦̆deret u g’mü̦deret, bis d’s Dụ̈mi als Lü̦llizapfe behaglichem gn gn als Instrument dient.

Eine Mahnung für die als Chindermeitli unersetzbar einstehende Mama, den kleinen Ggarsch ( garce, garçon) und das Ggärschi sụfer un troche u warm ’täckts z’schlaaffe n z’tue. Her das Fŭ̦dhụ̆di, d’Windle, der Bisiblätz ( Imperméable) über dem Sprụ̈wersack, d’s Watteli (Steppdechcheli), d’s Dechlachche und das Hụ̈̆beli (Häubchen) als Hülle des Chöpfi, das sich nun zum Schlaf in den nachgiebig rutschenden Sprụ̈were ein Hu̦li, Tu̦li erbohrt. Denn das Chü̦sseli, wohl gar mit Fä̆dere gefüllt, gehört noch in die Zeit des Fẹe̥schiband (s̆s̆), das di ị ng’mụmmeleti Mumie als postbereites P’hack speditionsfähig machte.

Weiß aber die zeitgemäße Kinderpflegerin, welchen kleinen altsaanerischen Sprachschatz (vgl. Gw. 482 f. und Aw. 558 ff.) sie da vor uns aufschlägt? Wie klingen an das Hŭ̦di und der Hu̦del, Hu̦dler (1692), der hŭ̦dlig und zerhu̦dlet, g’hu̦del, darum ụsg’hu̦dlet Umhergehende, den mụ söllti hŭ̦dle (schütteln), daß ’s ’nḁ hŭ̦dleti wie vor Kälte, weil er als e rächte Hu̦del sein Vermögen verhu̦dlet het! Aber all das geht zurück auf das lu̦gg, locker, lose auf- oder anliegende 1 Kunst- oder zottige Naturgewand. 2 So ging denn auch der 280 alte Grindelwaldner 3 im gleich kleidsamen «Sunntagg’hü̦del» einher. Auch der alte Saaner wandert mit Hu̦del und Bu̦del: mit Sack u Phack fort, nachdem er (im Ernst, wie heute spöttisch) isch ga Hu̦dla tụsche: Er kleidete sich um, indem er di bessere Hŭ̦dla aag’leit hät. Die waren sein «Sonntagsfetzen», sịs G’fätz oder G’fätzli, sogar das Sunntig-, 4 Fị̆rtig-, Halbfịrtig- und Halbfrịtigg’sätz oder -g’sätzli neben dem Wärchtigg’sätz und speziel dem Hi̦r tg’sätz, das auch zum ströuwene n, holze u. dgl. angezogen wird. Dagegen ist ein nicht gut sitzendes Gewand es häßlichs G’sätz, dessen Eigner verstohlen si ch pfätzt. Und mit de Chinde fözlet, wer sie armselig kleidet; für sich allein fözlet, wer mit Müh und Not, im Kampf mit ungewöhnlich starken Hindernissen sich durchschlägt. Um Erdenweite steht von ihm der Fötzel ab, der mit Hu̦dle den Fötzel deckt — nicht etwa im Sinne humoristischer Selbstheruntersetzung, sondern so, daß er wirklich fotzlet und fötzelet, und daß alles, was er trägt und macht, e̥s G’fotz ist. — Das Kleid ist also auch hier gedacht als Ganzes aus Teilen, die für sich allein z’nụ̈ten u z’Schandeṇ gaa, z’Lụ̆deren u z’Fätze zerfallen.

Alte Saanertracht um 1800

(Feierkleid)

So ist ja auch das Schnụtz- oder Nase-Lụder gleichbedeutend mit dem Naselumpe und -lümpli, der oder das dem altmodisch sich vornehm Gebenden mit schneeweißem Zipfel aus der Rocktasche herausguckt. Wie kleidsam aber steht erst der geschäftigen oder doch sich geschäftig gebenden Tagesheldin im reinigungsbedürftigen Haus, auf der 281 Heuwiese und im Ackerfeld der Chopflumpe! Von solchen Lumpe, der vom Scheitel der Trägerin abhi plampet, steht das lumpe u sch-lampe des lumpige und schlampige Lump so ferne ab, wie etwa vom guete Tropfe des Kenners der arm Tropf.

An diese Formen mit und ohne sch- erinnern auch lodele, schlodele, schloderig, schlodig und lottern neben sch-lööd, e Schloda, G’schlood, schlottere und G’schlötter. D’s Hoseg’schlötter aber heißen ohne verächtlichen Nebensinn die Beinlinge der Hosen.

Vielleicht ebenfalls mit «schlaff» auch wortverwandt 5 ist das durch «Laken» verdrängte gut altdeutsche Lachche (1640), Lị̆ nlachche, auch Bettlachche als die gewobene 6 lîn-wât.

Sälber g’spunnes u g’wobes fläxigs Tischtuech

Phot. R. Marti, Bern

Uhlands «Klein Roland» ließ sich «vierfältig Tuch zur Wat» als Tribut bezahlen. Diese wât lebt fort im Watsack («Waartsack») und Watseckli, sowie in waatlich und wartlich als wohl anstehend: was eṇ gueti Fassón macht, dann: was den seelisch verwandten Eindruck der Anstelligkeit, Geschicklichkeit hinterläßt, und schließlich, was 282 i der Ornig befunden wird. Wer gegen solche verstößt, ist und tuet u̦waatlig.

Die lîn-wât ihrerseits wurde als Leinwand umgedeutet, zunächst im Sinn des Bettg’wand, in welchem der Schlafende im Bette ruht, wie der Landwirt zur Erdarbeit das Här tg’wand, wie man dem Kinde d’s G’wändli «an» den Leib «legt»: aaleit als die Aa nlägi, als B’chleidig, als das grindelwaldnische «Aalegeli G’wand».

1

Graff 4, 812:

hadara;

mhd. Wb. 1, 608. 724 (

huder, hudel);

Kluge 187.

2

Schwz. Id. 2, 997.

3

491.

4

Kluge 134, wo «Fetzen» zu fassen,

ifasse usw. gestellt wird; vgl. mhd.

vazzen als kleiden.

5

Weig. 2, 10.

6

Weig. 2, 1217;

Kluge 484.

Einen großen Teil des Stoffes für einheimische Gewänder ist oder wäre das Saanenland selbst zu erzeugen in der Lage. So die Wolle, und so einen Teil des Leins ( linum) als Stoff der Leinwand. Solche konnte, nach einem Urteil von 1795, das Saanenland noch ausführen, statt, wie z. B. 1824, ụs em Sibetal 1 laße z’choo. Nicht zu reden vom Hanf, dessen Anbau ja z’probiere wẹe̥ri, würde der Flax auf Bụ̈nde (1691) 2 stetsfort seine Kultur lohnen. Welche Ausdehnung ihr früher zukam, zeigt z. B. die Schurkerei eine Saaners, der 1651 auf fremdem Boden nächtlicherweile Flax u Höuw mähte und dafür bloß mit 5 ß Buße und 24 Stunden Gefangenschaft bestraft wurde.

Wie der g’röözt 2a Flax und Hanf (das Wäärch) b’brochche wurde und seltenerweise noch heute wird, zeigt «e Brächchete» von der Hand einer Saanerin: 3

Flax brächche

Phot. U. Serwer

Was wịters̆ bi Zịt gänderet het! I ch b’sinne mi ch no ch ḁ lsó guet, wị mụ früeijer albe̥ het Flax g’sẹe̥jt. Där het aber no ch vi̦l z’tüe g’gää!

Im Herbst, wen n er g’waxen ist g’sị het mụ ’nḁ n ụs’zoge ḁ lsó groß Hampfeli u het dịe̥ Reie’s-wịs u̦f d’s Land verspreitet. De nn het mụ ’nḁ g’laße rööze, bis er ist gääre b’brochche. De nn het mụ ’nḁ n ufg’noo, wider e jedi Hampfele für sich. De nn het mụ ’nḁ mäṇgisch noch u̦mha ụe̥hi ’zoge, vor ’ne Schụ̈r a n ’ne Latte g’häächt, bis d’Samehụ̈̆seni sịn ufg’gange, daß mụ der Same het ubercho. Darna ch ist mụ hinder d’s brächche.

283 Das ist albe̥ lustig g’sị, ḁ lsó ne Brächchete! Da ist mụ früeij ụfg’stande, het äppis guets z’Morge g’macht u het Stolz g’haa, we nn mụ en großi Bịgete Flax het g’chaa. Da het am Morge der Ggáffitierebụch 4 gschi̦nne, daß nit g’schwind e̥mal ḁ lsó. U d’s Chu̦pfergätzi u der Chu̦pferwasserzüber hei sich o ch bässer laße g’sẹe̥h a ls jetze mäṇgs Meitli mit sị’m uṇg’strẹe̥lte, verworrene Haar.

(Folgt die Beschreibung der Brächchete, für die wir auf « Lützelflüh» verweisen.) 5

Ei’ ns, wa n in der Härdteuffi d’s ganz Zịt het g’füret, fü̦r der Flax dürra z’mache, daß mụ d’Dinggla bässer chönni abschäle, hät de nn eppa no ch Zịt g’habe, vam b’brochchene Flax e chlei z’hächchle. 6

Die Hächchle ist es Wärchholzstückli g’sị, an däm di Nägel ḁ lsó läng grä̆dig ụf g’stotzet sị. Mụ hät sa uf e̥nere-m Brächche oder u̦f e̥m Stuehl ụfb’bunde, und den n ist mụ mit de n b’brochchne Flaxhampfele uber di spitze Nägel g’fahre. 7

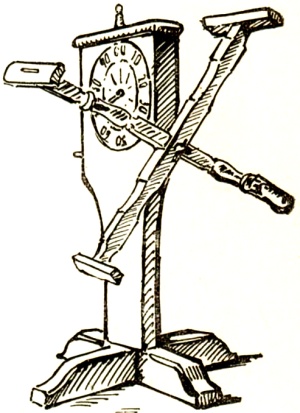

Der Haspe

Wier Chind hei den n am Aabe nd na ch der Brächchete ụs Übermüetigi d’s Brächchhü̆si i’n Brand g’steckt. Aber wir hätten das nie mẹe̥h g’macht; denn da het den Ältere d’Freud an dem vi̦i̦le schöne Flax es Bitzi zerhịt. Nit, daß ’s mẹe̥h het Schade g’gää, wäder d’Ladle̥ni si z’Geuders̆ g’gange.

Jetz ist das brächchen u hächchle nüt mẹe̥h d’Mode. Aber no ch mängist seit mụ ḁ lsó va mene Schwetzwĭbli: es ist f rịị n e Rätscha! U wen n es paar z’säm mestaa u nüt wäder uber all Lụ̈t wüest tüe, su̦ seit mụ, sị trịben einen dü̦r ch d’Hächle, daß nit vịịl Guets an ei’m blịbt.

1

M. 9.

2

Lf. 628.

2a

Lf. 363;

Aw. 486.

3

Frau

Rieben-Frutschi, wie

S. 272.

4

Der bauchige kupferne Boden der dreibeinigen Kaffekanne; s.

Lf. 321.

5

627

6

Vgl.

Lf. 366. 368.

7

Wie

Lf. 366 f. weiter dargelegt.

Aus der Hechel gehen hervor: die feinen langen und schönen, als 284 Hampfeli geordnet bleibenden Bastfasern als die Rị̆sti und das Gewirr kurzer, grober Fasern: der Chụder. 1 Vom Chụ̆der sondert die Spinnerin wohl noch die gröbsten Fasern aus als die Uspu̦n ni. 2 Das wäre buchstäblich das «unspinnbare», ist aber das allerdings mit «Un-lust», aber äbeṇ grad d’rúm u z’Tru̦tz 3 fleißig versponnene Werg. — Das gibt uspu̦n nig Hosi z. B. als Uberhosi für den Stalldienst, uspu̦n nigi Hämm dle̥ni, die zur «Zähmung der Widerspenstigen» so rächt bịßen u chratze usw.

Am Gürbe (Spinnrad)

Der Wertunterschied wenigstens zwischen dem Chụder und den Uspu̦n ni aus Hanf war immerhin so groß, daß es 1616 einem Saaner der wärt isch g’sị, vier Pfund «Usspunen» in einem Bündel Wärch einzuwickeln, den er «im Land umb ein türen Pfenig» verkaufte.

Aus Rịbene (vgl. Aw. 489) wie im Turpach (1651) und wie Schwenteners̆ (die 1631 zum «Spillen» diente) kam das G’spinnst in die Hände der Spinnere, die die alte Regierung in das Netz einer «Spinnerordnung» (1696) zu spannen nicht versäumte. Von ihrer Arbeit redeten der Spinnstuehl und die Rahmi (1677) nebst der Chu̦u̦chle, in welcher der Chu̦u̦chelstäcke steckt. 4 Mädchenhaare wi ’ne Chu̦u̦chle̥ten Uspu̦n ni stehen spassig dem bärtigen Chụ̆dermanndli gegenüder, das sein Leben fristet, bis ’s verchu̦u̦chlet’s hät.

Das Spinnrad heißt der Gü̦rbe. Der einsiedlerische Gü̦rbe-Steiner und dässe Vatter im Inndergsteig stellten solche her. Die Spindel ( spinula: Spi̦lle) trägt die Spuele und den sie festhaltenden 285 Würte oder Wü̦rtel. Über dem Chrin ne desselben lauft die Seite (Saite) aus Schafdarm.

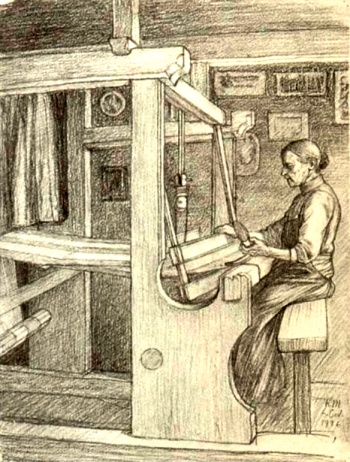

Weberin in den Gruben

Zu allen Zeiten würde die Saaner Schafzucht die Verwertung der Saaner Wolle bis zur Selbstverfertigung wollener Gewänder lohnen, wenn nicht drei Hindernisse entgegenstünden. Zunächst sind die Schafbesitzer doch überzeugt, daß die unterländischen Wollwebereien ihnen di glịhi Wu̦l le zurückliefern, die ihnen zum Verarbeiten zugesandt wird. So dann gäbe es weniger ungestörte winterliche Aabe ndsi̦tza; und am Platz der 36 Charte aus Papier müßten je zwö Charte her, die statt eines Spi̦i̦l bloß ein Paar ausmachen. (Siebe unter Heimarbeit.)

Diese mit der Carduus (Kratzdistel) wort- und sachverwandten Charte, die Strịchchäärte̥le̥ni zum Krämpeln, 5 verarbeiteten z. B. zu Romangs Zeiten 6 einheimische Wolle in Wollspinnträdeleni oder Flöckeni zum verspinne. Dies tun aber auch heute z. B. zwei wackere Mueterleni im alten Schulhaus Tu̦rpach und über dem Lauener Schlößli.

Wi mäṇgi Gauffele 7 Wul le wird da no ch zu Chlu̦mme (s. u.) oder doch Chlu̦mmlene (Knäueln) für Strumpfgarn versponnen, das nicht abschätziger Beurteilung ausgesetzt ist!

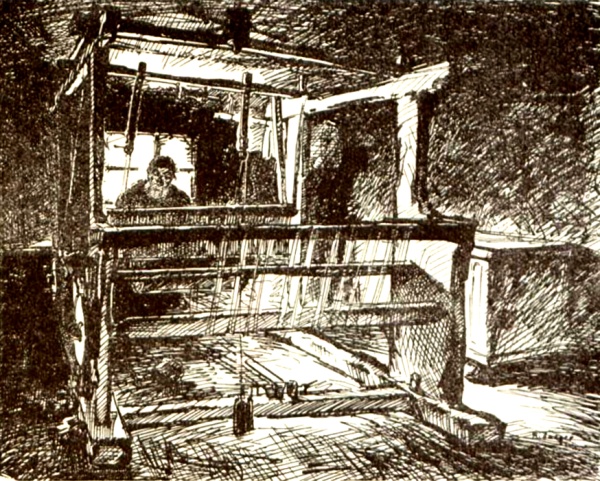

286 Noch, übt im Grund eine ehrsame Wäbera das «Weberhandwerk» (1640), welchem dagegen früher Wäber wie Niclaus Baumer (1671 ff.), Ulrich Steiner (1672) u. a. oblagen. Der Wäbstuehl heißt altsaanerisch das Wäbg’stüedel (Abl.), G’stüedel, die Wäbstuedle, Stuedli, das Stuedeli, Stuedel. Der Name lautet gleich wie der des undere und obere (1889 m) Stuedel oder Stuedeli, sowie des Stuedelhoore über dem rechten Arnenseeufer. Der Vermutung, die Namen möchten mit einstiger dortiger Weberei zusammenhängen, steht allerdings die Annahme entgegen, es möchte ein alter Besitzername zugrunde liegen: Stu (o) dilo. 8

Drei Weberinnen: d’s Käteli Wälte in de Gruebe, Frau Maria Boumer-Haldi auf der Teilegg, Unterbort, und Frau Witwe Mösching im Trom üben heute ein achtbares Gewerbe anderer Art. Sie verweben als d’I nträägi i ri̦stiga Zättel (die Zätti) schmal geschnittene Streifen von ausgetragenen Gewändern. Die Vielfarbigkeit solcher Bändel, die natürlich von Hand durch die jeweils neu geöffnete Fadenkreuzung des Zettels geschoben werden, läßt Zeit zur geschmackvoll bunten Anfertigung von Bodetechchelene, die den Zimmerboden zieren und zugleich warm halten. Die Einschlagstreifen zeigen oft gräßliche Wu̦rreni: ein die äußerste Geduld auf die Probe setzendes G’nu̦u̦sch u G’chööch u G’hu̦rsch von verhu̦rschetem, verstrüeletem und vernü̦stretem (verworrenem) Einschlaggarn.

Vom Wäbstuehl ging als es Wu̦pp oder doch es Wü̦ppli ei Wälle (1710) oder ei Blegi Tuech (1643) um die andere an die Besteller als währschafta (s̆s̆) Saanestoff für anzufertigende Gewänder. Der Halblin konkurrierte dabei mit dem blauen Frutigtuech. 9 Das auch im Zettel wu̦l lig «Guettuech»: guets Tuech (um welches z. B. 1617 «kruglet» wurde) galt als Luxus.

1

Lf. 631. 648.

2

Graff. 1, 15. 18; 6, 345;

mhd. Wb. 2, 2, 510;

Stald. 2, 388; , vgl. «Unspunnen» bei Interlaken.

3

Vgl. Stalder Dialektologie 227;

mhd. Wb. 3, 182 das verstärkende

un- Tirols und der Schweiz: Untier,

Uhund.

4

Lf. 371 ff.

5

Walde 135.

6

Spinn. 93.

7

Mit beiden Flächen umfaßbare Masse (

Schwz. Id. 2, 128).

8

Äbischer,

Annales Frib. 1921, 233.

9

Romang, Spinn 92.

Der als Stoff gedachte Tuech (Mehrzahl: die Tuecha) und das verarbeitete Tuech oder Tüechli (die Tüecher und Tüechle̥ni) müssen aber vor ihrer Verwendung gehörige Bekanntschaft mit dem Wasser schließen.

Der Halblein vorab bedarf der Walki in der Walhi, die ihm der heute noch im Geschlecht fortlebende Walker (z. B. 1616, 1739) angedeihen ließ. Was sind aber die Chüewalki an der Dungelegg und die Schafwalki am Mutthorn? An Gletschermühlen erinnernd, führen 287 sie auf die Grundbedeutung des mit wälzen sippengenössigen «walken» 1 zurück: Etwa, wie Knaben sich und andere im Schnee «herum» walche, hat von Wasserwirbeln herum getriebenes Geröll solche Walkeni ausgehöhlt.

Als «Farb» benennt sich die heute von einem Baugeschäft und mechanischer Schreinerei, sowie drei Familien besetzte Häusergruppe am Anstieg zum Rain rechts des Chauflisbach. Noch 1793 wurde dort Halbleinzettel blauw g’färbt, noch um 1850 auch Tuech g’schwärzt. Eine kleinere «Farb» steht unter der Bissen. Welche der beiden 1648 Jacob Ällen der Färber inne hatte, steht dahin. Ebenso steht eine «Farb» (ein kleines Heimetli) im Gsteig unten an der Saane.

Lauener Bauer im Mälchrock

As Bleiker und zugleich Rebenbesitzer im Welschland begegnet uns 1732 Hans Fläuti. Konnte ihm die Bleiki unter dem Bissen-Dür ri gehören? oder das Gsteiger Bleiki? Zu jener gehören die Bleikivorschḁß und der Bleikiwald.

B’bleikt’s Tuech als Bett- oder Leibgewand wird immer wieder bis zum brü̦ü̦sche ( S. 10) und mụffele ’pflatschet, 2 b’schi̦sses, dräckigs. Es bedarf des wiederholten wäsche (s̆s̆), bis es endlich zum Hudel im neuern Sinn ( S. 279) ụsg’wäsches ist. — Für die Wäscheni (s̆s̆) alter Methode 3 dient die Bochte ( S. 64, die Bü̦tche) oder doch das Bü̦chteli. Die werden, wenn erlächchnet, zuvor g’schwallet. Und nun wird d’Wäsch (s̆s̆) b’bụhet (gebäucht). Das Bụụch: die Aschenlauge wird als die Äschera (s̆s̆) über die Wäsche gegossen und erweist ihre aagrif figi Art gemäß dem Reimpaar:

Was d’Lauge findt,

Das heilet g’schwind;

Was d’Lauge macht,

Das heilet g’mach.

Webstube im Turbach

Insbesondere die von ihr g’fräßne Fingra heile schwär. Die Wirkung soll nun die zunächst z’linde ’taandi: die ị ntrampeti 288 Wäsch ( lessive trempée) erfahren. Die ganzi Bochte̥te wird ị ng’schlage. Die gehörig b’bụheti Wäsche kommt auf das Bụchbri̦tt zum kunstgerechten bratsche mit dem Bratschi, zum rü̦scheren u rịbe, zum hörbaren schü̦ttle: flü̦dere und flụ̈sche (s̆s̆), sodann zum ụsdrẹe̥ije, zum häähe und Sichern mittelst der Gäbe̥lene — alles nach früherer Darlegung. D’s Wäschseili ist durch d’Sprụ̈tzi (Doppelstangen) underställts. Die ihres Dienstes befreite Bochte wird entleert mittelst des Tŭ̦rach 4 und hält für andere Zwecke her.

1

Weig. 2, 1204.

2

Vgl. die Schallnachahmung

«der Pflatsch».

3

Vgl.

Lf. 432 ff.

4

Wie «Dühel» (

S. 85) wortgenossig mit «durch»:

Kluge 103 f.

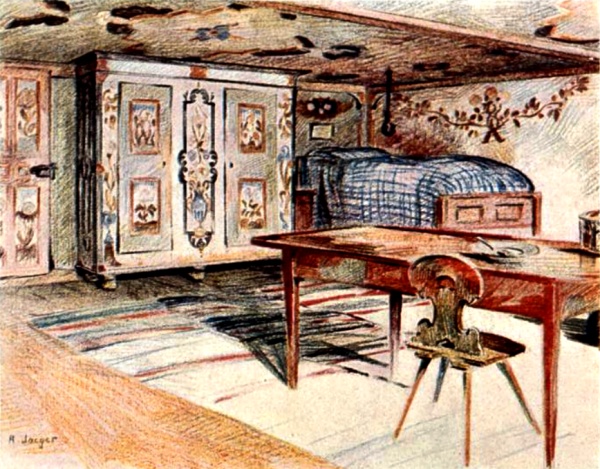

Stube auf dem Anterbort

Farbige Zeichnung von A. Jäger-Engel

Aus dem Tuch Nụ̈ws z’mache und Alts z’reise ist die Arbeit des Schnị̆der, der Schnị̆deri, der Nẹe̥ijera. Zum schnị̆de u schnätze kommt das lĭ̦sme u hẹe̥ggle, wohl unter 289 wetteiferndem si ch stịffe der Arbeiterinnen, welche flingger fĭ̦sme u fä̆dme, ohni e̥s Pfụgg aaz’richte, ohne den Stoff z’verwu̦rgge (zu zerknittern), den Fadem z’zerschrịße usw.

Johannes Christian Haldi

Nach einer farbigen Zeichnung von 1790

(Das Kleid besteht vollständig aus elbem Halblein)

Blitzschnell vollzieht sich das fä̆dme, fä̆bme, fä̆dne, ị nfä̆dme der Nähnadel — wie das ị nfädme eines recht schlau begonnenen Unternehmens. Das eingefädelte Stück ist der Fädling oder der «Nähtling»: Näätlig, Neetlig, Nẹe̥tlig. Abgerollt wird er vom Spüeli oder Redli, wenn nicht vom scheibchenartigen Bläächli, wie dagegen z. B. das Strickgarn vom «kugelartig» aufgewundenen Chlu̦mme oder vom Chlu̦mmli, vom Chlü̦mmi, 1 vom Chlu̦meli, vom Chlu̦mpschi, von der Chlu̦mpsche. 2 D’s Chlu̦mli winde: sich in einen Knäuel verwickeln und allmählich sich in eine wohlgeordnete Reihe stellen ist ein beliebtes Spiel einer Kinderschar.

Und nun geht es an eine ganze Reihe teils rasch erledigter, teils anhaltender Arbeit. Wie ein schnu̦rpfe sieht es aus, wenn diese Buebehosi hurtig e n-m Bi̦tz z’blätze sị. U̦f dä grobiänisch Wääg wird dieses Wĭ̦helmääs (rechtwinkliger Hi̦ck), dieses Drüiangeli, dieser Schranz oder Schlanz, 290 Schränz oder Schlänz «erledigt» und e̥s zerhịts G’wändli umhi z’säm mepagootschet, 2a wird ein verri̦psets Stück nochmals verwoben, bis es z’grächtmụ zergangen ist.

Junge Gsteigerin

Da verwärrt sich in der Eile der allzu chrụselig gedrehte Faden zu einem Tralli oder Wu̦rri, was ein geduldiges ụfnịfle oder ụfni̦gle erheischt. So beim Aufnähen eines möschige (s̆s̆) Häftli samt Ringli, das nicht durch ein Ri̦ckli aus Faden ersetzt ist; eines (durchlöcherten) Förmel 3 oder eines Chnopf. Schuld war der Bezugsort des Fadens. Das wird die Nähende für die Zukunft nicht vergessen: sie leit’s an e̥s Chnöpfli oder sie macht sich ’s Chnöpfli. (Sie macht gleichsam den «Knopf» ins Nastuch.) Für die so arbeitsreichen Chnopflöcher schickt sie vielleicht zum Spaß ein Kind zum Chrẹe̥mer. 4

Zu all solchen, wie aber auch g’frautere n Arbeiten tritt das der Nẹe̥ijeretrucke enthobene Kleinzeug in Aktion. Dür ch si̦be Näät düür ch kann buchstäblich wie bildlich kein Riß dringen, wo irgendeine der gebräuchlichen Nähte angebracht worden ist: zum saume eines Naselumpe; zum aahöfte eines Häftli, zum verwäbe einer Blöße mit dü̦ü̦r ch hin u nd dü̦rha gezogenem Garn, zum uberwindlige n lauffe, an welches der Betrunkene durch uberwindlige n lauffe gemahnt; mit dem b’scheube 4a eines Lochs im Ellboge oder im Chneuw; kurzum: mit Nachhilfe an allen Orten und Enden, wo etwas e ntreisets und i d’s Ungg’reis choo ist. Da gibt es z’reise, aaz’reise, z’wägz’reise mit Stopfen und Flicken, bis so ein G’wand eines Landarbeiters umhi im Gg’reis ist! Flick auf Flick setzen, das mag in dunkler Zukunft noch Tugend werden, wo jetzt ein Kleid nur einen Tag getragen wird.

Aber dem Mann am Sonntag auch ein geflicktes Leinenhemd g’gsterkts u glettets fürha z’gää, gehörte zum alten Edelstolz 291 der Hausfrau, bevor auch sie bo mwolligi Fabrikhemden schätzen lernte.

Junge Lauenerin

Außer dem Chrage, der Brust, den Ermle, dem Prịsi des sommerlichen Sonntagshemdes ist sówiso das übrige am Hemmli dem verchnụste oder verwu̦rgge preisgegeben. 5 Die Frauenhemden ihrerseits verzichteten von vornherein auf die Schaustellung der unterbernischen Tracht und sind lediglich auf das mollig anliegen am Leib hin geschnitten; z. B. je nach Besserfinden mit Achselschluß oder so, daß der Ärmeleinsatz (rechtwinklig) z’Geer g’schnitte 6 wird.

Ist doch das Hemd die nötigste Leibeshülle, die, bildlich geredet, keiner vor der Zịt abzieht, wenn er sich gegen böse Zeiten sichern will.

Ebenfalls eng anliegend, bedeckt das Uberhemmli, der Pu̦rgu̦nder, Pergunder das übrige Gewand gegen starke Schädigungen bei der Arbeit. Aus Flachs bestehend, heißt es der Zenz. 7

Das Korsett ist der Pu̦ppidächchel oder das Ggorßi. Die Hosi (speziell geschlossene Pu̦mphosi) und d’s Schĭ̦lli 8 seien hier bloß erwähnt. Der Rock und d’s Röckli, Röcki wurden alt unterschieden als der Stump- und der Fäckerock (Aṇglees) mit den Chü̦ttelsfäcke. Bequemen Ersatz dieses Männerrocks bietet der tuchene, wenn nicht der älb, schwarz oder brụn g’li̦smet Mụtz.

Das Chindstschööpeli ist d’s Nachtermeli (-Gewand), die Vorderarmdecken sind die Mi̦tte ( mitaines, Pulswärmer). Zu ihrer Kürze steht im Gegensatz der für den Sonntag g’glanderiert Schurz als werktäglicher Ärmelschurz, spassig als d’Schutzbri̦lle bezeichnet. Im Füṛfäll präsentierte sich z. B. 1626 der Schmied.

1

Die Endung

-ng statt

-b oder

-m bildete mit

klo: die

chlunga, Chlunge, das Chlungeli (

schwz. Id. 3, 658 f.)

2

Die ahd.

chlunga (

Graff 4, 565) als Kugel und Knäuel (vgl.

globus und

glomus in der «Glufe» =

Gụfe) verkleinerte sich zum

Chlungeli und

Chluntscheli, woraus als Spracherleichterung

Chlumptscheli und die weitern Formen mit

mm entstanden sein können.

2a

Vgl. allenfalls

Bagi im

schwz. Id. 4, 1053.

3

Der (größere)

Förmel und das (kleinere)

Förmeli sind zwei- bis vierfach durchbohrte runde Hornstücke als Hosenknöpfe.

4

Vgl. das Kanonen-Rezept:

Mu nimmt es Loch un gießt Mösch d’rum,

4a

«beschieben»: flicken, d. h. mit einem scheibenähnlich geschnittenen Stück Stoff eine Öffnung, Lücke usw. überdecken; vgl. das Verschließen der Eingußöffnung des Butterdrehfasses.

S. 250.

5

So konnte der Witz von einem

morgethaften Mann (Frühaufsteher) zutreffen: dämu ligt

d’Husmueter am Morge

nit uf

dem Hämmlischilt!

6

Aw. 18;

Lf. 194.

7

Stald. 2, 464 bringt nur zänzeln, zenzeln als «lockend vorspiegeln»; vgl. tschänzle als necken. Auch «die Zanze» (

Weig. 2, 1302) führt nicht weiter.

8

M-L. 9582.

Gewand wie Zier des Scheitels sind dessen Haare, d’Haari oder d’s Haar. Moderne Haartrachten erfordern einerseits mehr, anderseits 292 minder Arbeit mit dem Erzeugnis des «Strählmacher», deren 1700 ein «einfältiger» das Chorgericht beschäftigte. Das ist der echt volksmäßige, aller Einseitigkeit abholde Lụ̆ser als radikaler Säuberer von verlụsete Haare mit Hụ̈rene, Chrụsle oder «Schnittlauch» über der Stirne als Erzeugnis der Brännschẹe̥ri. Seine gröberi Sịte kehrt der Lụ̆ser hervor als den Verwär rer oder Verzär rer, der, mit gelegentlichen raupfe, ru̦pfe ein vielleicht sehr angelegentliches ai! oi! ui! hervorrufend, das Wu̦r ri, die Wirrniß der Haare löst. Die andere Seite ist der eng gezahnte Strẹe̥l, welcher den höchsten Sitz der Schöpfungskrone in Ordnung bringt und am altfräntsche Frauenhaupt das trü̦tsche vorbereitet: das Flechten der Trü̦tsche. Alt Fraui tragen noch es Fili ( filet).

Tochter aus dem Turbach

Wer seinen Haarschmuck frei zu tragen liebt, schützt ihn gegen Hitze und Regen mit dem Pắrisol, wenn nicht mit dem parasol als dem Parisö́li (öö).

Ein praktischer Ohrenschutz ist der Ohrelumpe, Ohrem nbinder, Hou ptstụe̥che oder -stụ̆he. 1 — Dagegen ist

E

Huben oder e

Huet

Für alli Wätter guet.

So namentlich, die Pü̦schel- (s̆s̆) oder Zü̦ttelhụbe mit dem schwarzen Hụbe npü̦schel. Sein Gegenstück ist das Läderchäppi der Knaben und die Pälzchappe des Mannes.

Ein Wirt, der 1815 an der Musterig tanzen ließ, erschien vor Chorgericht schwarz, mit runden, schwarzem Hut à la Guggisberg mit großer, rotschwarzer Kokarde. Der modische schwarze Rundhut des Saaners gegenüber dem schwarzen Dreizipfel (1820) des Welschen fiel 1829 dem fremden Besucher ebenso auf, wie das «Meer» wandelnder Hüte solcher Art in der Hauptgasse am Saane-Frịtig.

1

Zu stauchen: steif in die Höhe «stehen» machen:

Weig. 2, 955. Die Stauche als Schleier:

Stald. 2, 393.

Aus Pelz bestehen die Pälzchappi und Pelzhandschuhe, aus Tuch die Tuchschuhe, die Tuchkappen und die Fausthandschuhe: Talp-, Talpe-, Tolpehändsche der winterlichen Holzarbeiter. Gestrickt 293 werden, wie der Lĭ̦smer als das Lịbli, auch Handschuhe und Strümpfe.

Der Fü̦̆rfueß ist der besonders stark hergenommene Teil des Strumpfes, gleich wie die Färschene, welche eine Verstärkung mittels des Färschene-tröömli, -fächtli oder -gaare n verlangt, und das Strumpfchäppi, das sich, wie S. 58 erwähnt, an der Wi̦spi̦le findet. Alle diese Teile, wie auch der Stößlig (Strumpfrohr), fordern ein geschicktes aan- und ablätsche, ein zü̦̆gigs oder lu̦ggs lĭ̦sme des zwü̦rnete Gaare ohne Fädilätscha z’mache.

Tochter aus dem Turbach

B’schue hig, wie Handschuhe und Kappen liefert das Leder als gegerbte Tierhaut. «Läder» heißt allerdings in spassiger Sprechweise auch die den Menschenleib bedeckende Haut. Wer gefallen ist, den hät’s g’lädergaglet (uber’tröölt, ö̆́). Weißgerber arbeiteten z. B. 1705 bis 1718, 1742 im Saanenland, z. B. 1734 auf Frautschis Gärbi im Turpach. Auch ein Rotgerber von 1673 wird erwähnt. Das gärbe gilt — gemäß seiner Grundbedeutung «gar» machen, bereiten, zurüsten, aufmachen — auch als schön machen, wie gegenteils z. B. unsauber herausgekommene Wäsche eine vergärbti Wäsch ist, svw. eine verchrotteti.

Mit Kopfbedeckungen (Hutband u. dgl.) hat das Fußkleid auch das Binden gemein: der Schuh wird g’nü̦scht (s̆). D’Nü̦sche (s̆s̆) oder der durch Fischäugeni gezogene Nü̦schschel ( S. 152) wird durch Haften ersetzt bei all den leichten Schuhen aus Tuch, die zum bequemen wie leisen Gehen dienen. Solches Gehen wie das «Gehgerät» wird durch Schallnachahmungen bezeichnet wie Stu̦beschlarpi und Schlärpeni (under dem Ggụtschi), Tschu̦ggi oder Schu̦ggi und Pantoffelschu̦ggi, sowie Schlaarpera (Filzschuhe). Sie gemahnen sowohl an das G’schlaarp eines faulen Weibsbildes, wie aber auch an das schleichende schwäckle eines Spions. Leicht gebaut sind auch die Chindsschüehleni. Bequemlichkeit wie Festigkeit wird von den Hi̦rtschuehne gefordert.

Da sind währschafte Schu̦ggi als Holzböde gut zum tru̦ckne oder chnü̦tsche, ferner Stu̦ffelschueh mit Gri̦f fịse; Chlätter- oder Nagelschueh mit Spitzchopf- oder Firstnägel. Sie unterscheiden sich auch von den spassig so geheißenen Stärnestächere. Derart 294 beschlagene Schuhe ru̦gge, bis sị ’zahlt sị. So ist auch in übertragenem Sinne nit allz ụber de n glịhe Leiste g’schlages.

Wie gut, wenn wir auch noch heute einem Schuster zuschauen können, wie er zur Fertigung eines wirklichen Par Schueh, das für unsere Füße paßt, afa d’s Määs nimmt. Für den rechten Fuß soll d’s rächt und für den linken Fuß soll d’s lingg G’li̦chter oder G’lichterli, G’lichterdi 1 passe.

Chüeijerbueb

So kommt es weder zu herter Hụ̆t, noch zu Blaatere und Agristenauge. Das Wandern g’freut n u ns bis i d’Schueh ahi; wir stecken weder buchstäblich noch bildlich i- nm bööse Schuehne.

Drum interessiert uns im Zeitalter der Großschuhhandlungen doppelt, wie immer noch ein Schuester alten Schlags den Schuester- oder Chlopfstei uf d’Chnöuw nimmt und das Sohlleber chlopfet mit dem Hammer, der auch zum rächt vaterländisch versŏhle eines Existenzräubers stark genug wäre. Und immer noch nẹe̥ijt statt nägelet er Hinderläder und Oberg’schụ̈e̥h oder Oberschụ̈e̥h auf die Sohlen und deren zum wirklichen Gehen äberächt erhöhten Absätz. Statt des Nähfadens bereitet er sich den Spätt- oder Bächdraht aus Drẹe̥htgaare, das er mit Bääch, genannt Schuesterharz verpicht, und zu dessen Spitze er den Spị̆sa oder die Spị̆si 2 aus Sụ̈wburst vorn einfügt. Nun muß er zum nähenden dü̦ü̦rzieh des 295 Drahts vorstäche. Hierzu dient ihm die Ahle oder die altdeutsche «Ahl-Handhabe»: Die al-ansa, Aale̥sse (Jaun), Alịsse (ắ).

Sohle und Absatz werden rasch abtschi̦ppet, wenn der Schuhmacher sie nicht b’schlẹe̥t oder b’schleet. Das besagt ein solches b’schlaa nachahmendes Kindersprüchlein:

Schumacherli, Schumacherli, was choste dini Schueh?

Drüi Batzeli, drüi Batzeli, u d’Nägeli darzue.

1

Dieses erst seit drei Jahrhunderten (

Kluge 166) wie «Gesindel» umgedeutete «Gelichter» ist (vgl. it.

i fratelli) das «Geschwisterpaar» aus einem

Müeterli (einer

matrix, vgl.

Graff 2, 162;

Weig. 1, 667), etwa wie gr.

a-delphós und

a-delphē (

Prellw. 7) als «Bruder und Schwester» aus

delphýs (110) zu deuten sind.

2

Vgl. Spisse als Splitter.

Mädchen aus Gsteig

in der alten sommerlichen Festtagstracht

«Meist anständig und gefällig» fand 1829 der mehrerwähnte stadtbernische «Beobachter» 1 Die Kleidung der Saaner und Saanerinnen. Zu den Ausnahmen gehörte also, wer diese Norm überschritt. Das tat einerseit, wer mit aag’haachtem Ggaaggeg’schụ̈w als Hootsch zernuschet, schlächt verp’hackt, zerchachlet, u̦s der Fassón g’chlöpft, mit einem Gepfụg grobiänisch aapfụgget dḁrhar chu̦nnt. Anderseits tut es, wer, vom Bedürfnis geleitet, sich z’sprụ̈tze, als g’schni̦rgeleta Ggäx, als Hochmuetsgäx, bzw. als ein Zịperịnligäxi, e̥s Hochmuetsfü̦rzi sich geberdet. — Es gab bernische «Kleiderprachtverpotte», welche seit 1555 auch in dem bernisch gewordenen Saanenland zur Geltung gebracht wurden. Allerdings auch hier mit dem Maß des Respekts, den sie in der Stadt selber zu finden pflegten. Erklärte doch ein Saaner 1642: «Man würd der Bärnmu̦tzlene nüt so vil achten.»

Einer Saanerin wurde 1635 vorgeworfen, «daß sy zu Hochzyten gangen in gutstüchinen Kleideren (vgl. Guettuech S. 286) und lassi 296 die Kind bloßi gan». Wie mißfiel dann erst, daß 1632 ein «Schnyder etlichen jungen G’sellen gefalten Hosen gemacht wie die Wybenröck!» Auch ein «köstlich Hemli» fand Anstoß (1640), wie 1689 eine zum Abendmahl getragene «Federkappen». Verpönt war ein Fischụ̈ ( fichu)-artiges türkisches (1698) und indienisches (1708) Halstuech, wie 1696 und öfter die Korallen als Chrälleni, zumal wenn sie als Rosechranz: als Pater noster, als ein Nu̦ster (1697) oder Nü̦sterli, und zwar grad eben noch als Korallennuster (1700) das Heilige mit der Hoffahrt verquickten. 1634 mußte einer 5 ß Buße zahlen, weil er an Sonntagen und sogar zu Ostern ein «vierfach Croß» (eine vierfache Halskrause) trug.

Wie hätten wohl die alten Chorgerichte die Krịnoline und als deren Erben die Fŏ́ggụ̈ ( faux-culs) begrüßt, welche, die Spinnentaille unterstreichend, vor sechzig und vierzig Jahren ihren Siegeszug bis in fernste Dörfer feierten! Geschmackvoller zierten denn doch vor hundert Jahren 2 Frauen ihre Gewänder mit Blu̦nde und Spitzle̥ne (wie mit letztern schon 1671), ebenso mit Franse (Fransen, franches). Den meisten Geschmack zeigt allerdings die Frau, welche die an des Mannes Hirtg’wand va ’mụ sälber hergekommenen Franse abschi̦rt.

Im Wärchtiggwand

(Aufnahme von zirka 1920)

Gleich «unbescheidenlich» und dem Stand ungemäß fand man 1682 den Samet auf einem Bauernkleid, wie die glüeij- oder fụ̈ rroote Ụfsätz. Unbeanstandet und von Frauen mit Vorliebe getragen 3 blieb das blaau G’wand («Räck me̥r oppa d’s blaau G’wand» als das einzig vorrätige) und das dḁrhar choo einer Frau «mit einem blauen oder grünen Blegeltin» (1649).

1

Prof.

Wyß,

AR 1829.

2

Raafl.

M. 9 (1824).

3

Fischer

M. 7 (1793).

«Das hast du gut gemacht! Wie hübsch stehen der Hochzeiterin das Caasaggli mit schwarzer Soutache-Garnitur, schwarzseidenem Ärmel, das weiße Brusttüechli, das fein seidene Halstuech mit den geknüpften Fransen, die schillernde Seidenschürze mit zurückhaltendem 297 Farbenschmuck! Wer hat dir die ti̦ntlete (geklöppelten) Spitzleni ( dentelles) zur Blu̦ndehube gemacht?

Auch dem Bräutigam steht das Festkleid gut. Sieh nur das munter farbig geblümte und doch nicht überladene Schili!»

Alter Saaner im Mälchrock

Das Lob galt der Schneiderin Haldi, die in der Tür des breitlaubigen Tü̦ller-Hụs im obern Dorf mit Genugtuung die Braut musterte in dieser Landestracht des 16. Jahrhunderts. 1

Vormals war auch die Saanertracht Alltagstracht. So trug sie noch die 1923 in Saanen 70jährig gestorbene Rothenbergerin Elisabeth Saugy, genannt d’s Josi Lịsi. Ihr tụsche, d. h. ihre Gewandwechsel galt also bloß dem Wechsel zwischen dem Wärchtig- und dem Sunntigg’wand, gelegentlich auch dem Halbfịrtig: der etwas bessern Ausrüstung z. B. für am Saanefrịtig i d’s Dorf. Bei all solchen Anlässen, wie an Sonntagsausgängen läßt sich die als der Mälchrock zusammengefaßte sommerliche Männertracht in ihrer ganzen Kleidsamkeit sehen; die Frauentracht ist heute reines Geleit volksfestlicher Veranstaltungen. Dabei stellt sich erst die Frage, welcher Trägerin sie gut steht. Die Vierschrööti muß einem geliehenen Kleid erklären: Es macht me̥r «z’g’schmụe̥cht»: es «schmiegt» sich mir zu eng an den Leib. Ich fühle mich darin wie ị ng’schnüerti. Es wird mir übel und deßt wü̦rscht. Man vergesse; eben nicht, daß unmittelbarer noch als Tracht und Landschaft Tracht und Volkstum zusammengehören. Die Bärgler, die täglich hunde̥rgg Mal mit hundert und tausend dieser charakteristischen Bärgler-Schritte holen müssen, was 298 der Unterländer sozusagen vor der Haustüre findet, erwachsen von selbst zu diesem sehnigen und schlanken ( g’ẹe̥drige und raane) Geschlecht.

Heutige Saanertracht

(Festkleid)

So ist die Saanertracht, we nn’s gälte soll, eine «Nationaltracht». 2

An die schlanke Frauengestalt schmiegt sich also der Rock, vorn und seitlich glatt, hinten mit seiner ganzen Wịti starch aang’fäldleta. Wie die als Obergewand. gearbeitete Caságge, das Casaaggli 3 oder Jaggli besteht es aus braunem Halblein oder nun gewöhnlich aus schwarzem Wollstoff, am liebsten aus Merino. Sorglich aang’gü̦̆feleta, bedeckt den Brustausschnitt der schön weiße, gefältelte Vorstecker. Vornehmer nennt sich dieser die Modestị́je, im gleichen Sinn burschikos der B’schịßer, das Bschịßerli; darüber als Überwurf das sịdig Halstuech. Den Rock deckt der matt glänzende seidene Schurz. Mit seiner Farbe harmoniert bei gewähltem Anzug der Halsschmuck. Zum ganzen Tüechlichleid hinwieder stimmt das mit Blu̦ndespi̦tzlene garnierte Hụ̈̆bi: die Blu̦ndehube oder Tintelhube. Solche schwarze Spitzen ( dentelles) kaufen Savieserinnen zu Saanen. 4

1

Ernst Frautschi, Lehrer im Turbach: Ein Dorfbild aus dem 16. Jhd. im

AvS. 1924, 28-30.

2

Bonst.

M. 30

b.

3

Die l.

casa «deckt» (

Walde 136) als Hütte auch deren Bewohner, wie den Leib als die verkleinerte it.

casaoca, fz.

casaque)

schwz. Id. 3, 499 ff.).

4

SAC 11, 515. Vgl. «Berner Trachten», herausgegeben von der Sektion Bern der schweiz. Vereinigung für Heimatschutz, 1927.