|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Krokusfeld auf den Saanenmösern

Phot. Nägeli, Gstaad

Des Grüns Vorboten haben sich eingestellt. Feldblumen laden ein zu eigelichem statt räuberischem z’sämeläse: zwenz’g Arten wie im Jänner 1882, ja ihreru sächszähe zuvor am 23. Wintermonḁt.

Wie, wenn erst das Him melstäärndli oder Herrgottsstĭ̦feli als Frühlingsenzian fü̦rhasticht! Mit dem Schnẹe̥glöggi und der Märzeglogge konkurriert der oder die Stärneblueme. Den Meie sodann kennzeichnet als Meieli der Waldlichtung das den Meitrank spendende Waldmeisterli. Zu schweigen von all dem andern allerwärts bekannten Flor. Vor dem Haus aber wird neben all den bekannten Pfleglingen der Bäuerin die Kapuzinerkresse als das Stịgụ̈̆fi seinem Namen Ehre machen.

So gute Bärgchrüter wie alle die hiernach genannten machen das Weidevieh wohlụflichs und hu̦ttŭ̦́f, und dás gi bt e Mi̦lch!

Ihnen gegenüber wird mit auffälliger Merkigi der herbstliche Schnẹe̥blueme oder der Hundshode (Herbstzeitlose) umgangen. Wie geschätzt ist hinwieder der Schotenklee als der Hăhnechräuwel gegenüber dem weißen Hahnenfuß als der Fĭ̦de̥rị̆tschi, welche zu Abläntschen den Fĭ̦derịtschbode förmlich überdeckt. Als falsches oder magers̆ Sụwchrụt sie mit dem Löwenzahn zusammenwerfend, bezeichnet damit der Saaner alle Habichtskräuter, deren alpine Arten von 2000 bis 3000 m ü. M. steigen. 1

Das Maßliebchen hinwieder ist das Mắrgritli, die Sankt Johanns-Blume (Wucherblume): der Santihánsblueme (Settihansblueme), die mehlige Primel aber das Moosrööseli.

1

Schinz und Keller 570-599;

Schröter 379.

Wie fein sụ̈rele Salat, Mangold und Spinat bei geringem Zusatz dieser Sụ̈rene (Sauerampfer)! Ebenso die ersten vom Frühjahr gespendeten Ersätze dieser Gartenpflanzen: die Heimele, 1 Heimene oder der Heimenespine̥ls (der gute Heinrich als die «Hundsmelde» oder der «Gänsefuß»), und d’Näßli. Wer deren seinen Bast 2 zu schätzen weiß, läßt sie alt werden; wer die jungen Triebe als Gemüse chü̦stet, wird sie nicht ganz verachten; und wer gar die Schweinezucht mit der Geflügelzucht vertauscht, wird Näßlesaame als Eierstockanreiz kennen lernen. Das Sụwchrụt (Löwenzahn), das im Frühjahr d’s ẹe̥rst Grüena ist, gibt schmackhaften Salat und Spinatersatz.

Als Reizfutter und Thẹe̥chrut sei erwähnt der Feldthymian: der Mu̦ttechölm oder -chälm, der mit Vorliebe alt Ambeißpösche überzieht (es ist als «Chöln» die ahd. quenala, l. cunila, Lagerpflanze); ferner die Pfäffermü̦nze und die Wasserminze ( Mentha aquatica) als Chüehmänte.

Aus der Gattung des «stark riechenden» Allium 3 gewinnt volksmedizinische Bedeutung das Allium ursinum: der Bärenlauch als der Rams, 4 wie z. B. die Gstaader Ramschähle ihn bietet, oder die Ramsere. Ga Ramsere z’sämeläse schicken Ziegenbesitzer ihre Kinder, um diese Tiere nach dem gi̦tzene ụsz’pụtze. Das reinigt mittelst der Bienstmilch auch die Jungen; die normale Milch und ihre Produkte aber werden durch den Lauchgeschmack und -geruch sehr geschädigt: sị uberchämme e schlächti Chu̦u̦st oder Chŭ̦st, en Aabchu̦u̦st, e kuriosa n Bi̦tz, e nm böösa Gụw. 5

Um so bekannter ist in der bäuerlichen Küche der Schni̦ttlauch ( Allium Schoenoprasum), der dagegen in der Alphütte d’s ganz Milchgadem macht z’sti̦he. So sicher dies, so bestritten ist die Wirkung des Bränderli: der Nigritella angustifolia (Schwärzchen, Schwarzständel, Männertreu) mit dem Schoggelaag’schmack als «Käsebläher» ( Chẹe̥sblẹe̥ijer). 6

Astrantia major («Astränze») als Gä̆re oder Gärist, schwarza Gärist, unter welch letzterm Namen auch die Meisterwurz als Imperatoria Ostrutium, der Gicht heilende Geißfuß ( Aegopodium Podagraria), die Engelwurz ( Angelica), das roßkümmelartige, breitblättrige Laserkraut ( Laserpitium siler und latifolium) ihre scharfen Wu̦rzi hergeben, 89 sowie die stark duftende Augenwurz ( Athamantha hirsuta) 7 geben als Windgläck, Windpulver (besonders zu Abläntschen) ein hochgeschätztes Mittel gegen herbstlichen Katarrh der Pferde. Das Diemtiger Chrụ̈̆termanndli Mani verhausiert ’s es loodwis. Für durch Nessi und Chelti harg’nooni Haustiere überhaupt bereitet man ebenfalls es G’läck, aber auch es Traach, die beide als die Müetne, Müete 8 bezeichnet werden. Eine ständige Zutat liefert der Hịrschespru̦ngg (Küstenhirschsprung, Corrigiola litoralis, u. a. im Flußkieß gedeihend). Wenn’s aber gälte soIl, so müssen zwölf Pflanzen ihre Wurzeln hergeben: Jänzene, Bi̦bernäll oder Bibernälle ( S. 90), Meisterwurz, Mu̦ttnere, Maadöpfla (Eberwurz), Arnịka ( S. 90) in verschiebenen Arten, 9 im Müetebulver jedoch durch andere Pflanzen ersetzbar. Die bittere Mischung wird durch Salz annehmbar gemacht.

Für Mensch und Tier erklären sich ausdrücklich als Heilchrụt die Salbeie: Salvia und Sanicula: der Sani̦kel (s. o.) oder Sarni̦kel (Jaun).

Als heilbringende Heilige fungieren ein Johannes im Johannischrụt ( Hypericum perforatum) als geschätztem Wundchrụt (vgl. den «Wundklee» als Anthyllis «vulneraria») und als Käse-Erhalter: zwischen Käselaibe gelegt, hält es von ihnen die Maden der Bießfliege (s. u.) fern. Vgl. oben die Santihannsere und unten den Frauemantel (neben dem Frauenschuh: Cypripedium calcéolus, dem goldenen Frauenhaar: Polytrichum commune, dem Frauenflachs: Linaria vulgaris und der Marienglocke: Campanula Medium). 10

Gottesgnad, Gottesgnadechrụt nennt sich das teeliefernde Ruprechtskraut ( Geranium robertiánum). Andere Heilpflanzennamen klingen mythologisch. So galt der Eichwaldnymphe ( Dryade) die Dryās octopetala: 11 die achtblättrige Silberwurz, der auch als Durstlöscher beliebte Schwịzerthẹe̥. Der homerische Held Achilleus hatte gleich dem Äskulap vom Centauren Cheíron die Ton- und Heilkunst gelernt und benannte darum nach sich alle die Arten der Achillea, die wir Schafgarbe, «Wildmännlichrụt» usw. heißen. Eine «kleine Mächtige» ist die Potentilla in all ihren Fingerchrụt-Arten, und Alchimilla ist die personifizierte «kleine Heilkunst».

Sigrist Zwahlen im Gsteig

Ihr deutscher Name ist Tau- ( S. 25) oder Frauenmantel: Mantel der «lieben Herrin» oder Frau Maria, der «Gottesmutter», welcher auch alle die «Fraubrunnen» usw. gewidmet sind. Als besonders guter 90 Frauemäntelithẹe̥ gilt der Silbermäntelithẹe̥ van ere chlịne u «wilde» Taumantelart mit silberglänzenden Blättern. Er verhütet Unterleibsleiden der Frauen und Schlaganfälle.

Iß Danielik und Bimmenell,

so stirbst du nicht so schnell!

sang während des schwarzen Todes ein allzeit hilfebereites Zwärgli von Tür zu Tür. Neben den ersten dieser Medizinnamen stellt die alte Volksmedizin 12 den rosenrot blühenden, eschenähnlich unpaarig beblätterten, an steinigen Hängen wachsenden Dịptam (ml. Diptamnus aus gr. diktamnos, Eschenwurz: die Dictamnus alba aus der Öldrüsen führenden Familie der Rautengewächse).

Neben Fänchel bildet das Augstebluest: der Augetrost (im Simmental: «Herbstbriegger») ein geschätztes Mittel für Augenbäder. An einen ähnlich «tauglichen» Valerius erinnert die Valeriana officinalis: der Baldrian oder das Tannmaargg, das seinen wie Mark so weichen Stengel gern an sumpfigen Stellen des Tann (Tannwaldes) zu pflücken gibt und als Chatzebaldrian dem Mäusejäger die bekannte Wonne bereitet. Als Frühlingspeise magenstärkend wirkt die Valerianella (Rapunzel): das Nü̦ßlichrụt oder der Nü̦ßlisolaat.

Ein anmutiger Name anderer Art ist Arnica montana oder der Arnị̆ka, der Arnị̆kelblueme (Abl.), der Buech- oder Buchschü̦ppe (Jaun). Einen prächtigen Anblick gewährt ein im Hochsommer wie ein hingebreiteter Riesenmantel sich sonnendes Gehäng wie die Schneit, wenn es wie übersät erscheint von gu̦ldige Fü̦̆fz’gfränklere, die beim leisen Windhauch auf hohen Stengeln sich wiegen. Alle die Balsam reden mit den Namen Engeltrank und Wohlverleih auch von der Heilkraft dieser bittern Blume, während mit Gäms̆blueme die Gemswurz, mit Bi̦bernälle die Pimpinella 13 gemeint ist. Als Fieberheilmittel gelten der Fieberchlẹe̥ (Bitterklee, Menyánthes) 91 und die U̦nderäbe (Gundelrebe, Glechoma), indes die Pappele oder das Chẹe̥slichrut ( Malva) Geschwüre reift. 14

1

Gw. 244. 366.

2

Aw. 480;

Kluge 329 f.

3

Walde 26 f.

4

Schwz. Id. 6, 955 ff.

5

Der

Gụw gilt auch (wie

le goût) als ästhetischer Sinn z. B. in Beurteilung eines Anzugs (vgl.

schịgg).

6

Bonst. 84. Die ganze Fülle der Lokalnamen:

Dalla Torre 319.

7

Sch. u. K. 367.

8

Vgl. die Miete als Darreichung, Gabe:

Kluge 314;

schwz. Id. 4, 566 ff. 597.

9

Schatzm. 5, 128 f.

10

Schmeil 306. 340. 191. 217.

11

Schmeil 496.

12

Auch

Stalder.

13

Dalla Torre 225,

schwz. Id. 4, 923 f.;

Gw. 654.

14

Hundertmal mehr als alles dies weiß der Kräuterkenner

Zwahlen, Sigrist und Schuhmacher im Gsteig.

Neben all die genannten und eine Reihe ungenannter Chrụ̈̆ter stellen sich als teilweise härts, aber ergĭ̦blichs und fuerigs («vorwärts bringendes») Futter die echten Gräser ( gramina). 1 So der Fu̦xschwanz (das Alpenlieschgras) und das Thimótegras (Wiesenlieschgras) und alle die Schmăli (schmal, klein, wie auch das «klein gemachte», g’schmäält Chind), g’haarig oder glatt. Widerstandskraft gegen das g’hịje erhalten durch starke Stengelknoten d’Alhe 2 oder d’s alhig Gras, d’s Alhegras, d’Cholbenalhe, Chnopfalhe, welche aber in schneearmem Winter durch Winterịịsch ’töötet oder wenigstens am ergiebigen stocke gehindert wird. Und das ist schaad! Denn we nn’s kein Alhe gi bt, so gi bt’s keis guets Höuw. Die Poa alpina ist der saanerische Fatsch. 3 An sonnigen Stellen um Hütten auf einen halben Meter Höhe wachsend und überaus saftig werdend, unterscheidet er sich stark von seinen anderwärtigen Namensgenossen: dem Allerlei von Hälme, durch deren dicht verschlungene Büschel d’Sääse fast ni̦t dü̦ü̦r ch haut, die also ein verdrießliches fätschne geben und ẹe̥hnder e Schläck für Roß u Sụ̈w sị.

Gattungsgenossen des giftigen Taumellolchs als des «Unkrauts unter dem Weizen» 4 sind das Lolium perenne und das Lolium italicum als das englische und italienische Reigras, während Avena elatior das französische Raygras ist: das Stri̦ffgras mit den in Weiß und Grün wechselnden Streifen ( rayons).

Auch als «Gras» und zwar als Adel- oder Edelgras bezeichnet die Mundart den Alpenwegerich. Auf Höhen wie dem Meiel versteckt es halb u halb seine kleinen, dicken Blättchen und saftigen Stengelchen mit den ziemlich spät reifenden Samen unter den würzigen und milchreichen Chrụ̈̆tlene. 5 D’Chüe läcken di Blettleni wi̦ Zucker und frässe si z’Chnoden ụf: g’nage si aab bis u̦f d’Wu̦rzi, bịßt (bis) uf d’s läst Räästeli Ääligs. Ein Glück nur, daß dabei die Samen durch das Weidevieh weitergetragen werden.

92 Ebenfalls büschelweise: als Mu̦tte den Boden bekleidend, gehört die Mụttnere 6 verschiedenen Doldenträgern an: der Artemisia, dem Ligusticum, dem Meum, der Phellandria. 6a Die bis 1 m lange Pfahlwurzel geht nach oben in einen senkrechten Erdstamm über, der tief im Boden sich in eine große Zahl unterirdischer Kriechtriebe teilt; die strahlen nach allen Seiten aus, richten sich schließlich auf und erzeugen je einen oberirdischen blühenden Sproß. Stirbt ein solcher ab, so ist ein ganzes Heer von Knospen zum Ersatz bereit. So können sich weite Flächen dicht geschlossener Rasenstücke hinbreiten, 7 die mit ihrem gekräuselten Blattwerk aussehen wie ein Rübenacker und der Abl.-Alp Mu̦ttnerne zum Namen verhelfen. 8 Kommt das Vieh in eine richtige Mu̦ttnereweid, so wird d’Milch chü̦stiger und mẹe̥hret. Die Mu̦ttnere gehört samt dem Adelgras überhaupt zu Erzeugern der feinsten Milchprodukte. 9 Daran hat auch das balsamische Mu̦ttnerehöuw 10 Anteil.

Arnembärg und Arnesẹe̥ leiten ihre Namen ab von gallischem ar-non: einem Gesträuchnamen, dessen Bedeutung erst noch festzustellen bleibt. 11

1

Schinz und Keller 30 ff.;

Dalla Torre, Anleitung;

Schröter 308.

2

gr.

alkē; vgl.

Schwz. Id. 7, 844.

3

Nach

Stald. 1, 348 (vgl.

Schwz. Id. 1, 655).

4

Matth. 13, 24-30.

5

Schatzm. 4, 31; 5, 97;

St. Sch. 166-170. XXIII;

Gw. 271. 560.

6

Schwz. Id. 4, 572. 577;

Schröt. 449;

St. Sch. 157.

6a

Dalla Torre 240. 228;

St. Sch. 157 bis 165 XII.

Schröt. 449.

7

Schröt. 449.

8

Gatsch. O. 18 stellt auch das Muota (1246: Muotag)-Tal hierher.

9

Schatzm. 4, 31.

10

Etwa als eigene Gattung Gaya hingestellt; vgl.

Gw. 271.

11

Nach

Hubschmied.

Es par Strü̦pf mẹe̥h Milch gibt auch die Schlụhe: 1 der Schlangenknöterich (die Schafzunge): das Polygonum Bistorta. 2 Dieses Futterkraut wird g’su̦ffe, nit g’frässe: so g’lähig schlụ̈ft dies Erzeugnis eines saftigen, fetten Tonbodens. Demgemäß gi̦ bt’s o ch z’mälhe: es ist äußerst mälhigs. Das Schlụhehöuw mißrät dagegen allzuleicht, weil die saftigen Blettleni zergaa, wie auch die rosenroten Ähren leicht zerfallen; auch sie verblüemden im Höuw: zerstäuben sich zu dem leicht verloren gehenden Höuwblüemd.

E Chunst z’dör ren isch’s mit den Kleearten im engern Sinn des «Dreiblatt» ( Trifolium, trèfle), wie mit den Schmetterlingsblütlern überhaupt. Der Vierblättler, der bekannte Glücksklee, ein übersatter Blattstengel des roten Wiesenklees 3 ( Trifolium pratense) erinnert an den «im Klee sitzenden» «Hans im Glück». Nur ist dies Bild dem «im Glück schwimmenden» Weidevieh entnommen, das im jungen Kleefeld drị haut, bis es mit blẹe̥ije die ungezügelte Gier büßt. Eine harmlose Leckerei bereitet sich der Mensch mit dem sụ̆ge des an Hu̦ngg 93 reichen Blütengrundes, um deswillen nicht bloß die Blüten, sondern die ganzen Pflanzen der Arten pratense und caespitosum (Wiesenklee oder nur als weidebenützter Mattechlẹe̥) als Tschŭ̦gge̥ni benannt werden. Ähnlich heißt der so zierliche Alpenklee «Bergsüßholz». Wie die Stengel dieses Rasenklees rings um die Wurzel sich an ihren Unterteilen ni̦derschlaa und neue Wurzeln ansetzen, so schnagge die Wurzeln des Trifolium repens: des Schnaaggichlẹe̥ oder des wịße Chlẹe̥ über den Boden hin. Sie machen den Boden u nrächchiga: mụ blịbt mit dem Rächen in de Würzelene b’hange. Weiß- wie Rasenklee werden daher lieber beweidet, zumal sie geringere Blähgefahr bieten. Gutes Chlẹe̥höuw gewährt dagegen der Dü̦rrchlẹe̥ oder Steichlẹe̥: der Gold- oder Braunklee, Trifolium bádium. Als Trifolium ist noch die Art hybridum (Bastardklee) zu erwähnen.

Dagegen gehören die gälbe Tschụ̆de̥re̥ni des Wundklees, Wundkrauts, zur Gattung und Art Anthyllis vulneraria. Der Süßklee oder Hahnenkamm ist Hedýsarum obscurum, der Hufeisenklee Hippocrepis comosa, der Feldspitzklee oder -kiel ist Oxytropis canipestris usw.

Der Üe̥be̥rich, Übe̥rich (ü̦̆), Übrich, I̦i̦be̥re̥ch (Jaun) mit der Mehrzahl Übrịcha, wohl auch mit dem Zusatz- Stängel, ist das Heracleum alpinum (Bärenklau), Schärlig, der Schierling 4 (alt sceriling). Mit dem verschlaa des Platzes zumal für wertvollste feine Gräser führt er leise über zu den minderwertigen Futterpflanzen, welche in der Alpwirtschaft noch immer eine zu große Rolle spielen.

1

Schröt. 476.

2

Ebd. 477;

St. Sch. 173-177; XIV;

Gw. 273.

3

St. Sch. 71 bis 85; XII.

4

Ebd. 50;

Lf. 86;

Aw. 282, vgl.

Schmeil 159.

Ganz e’m böösi Note verdienet mit dem Widerstreit zwischen dem erlauchten Gattungsnamen Nardus 1 und dem Speziesnamen stricta das steife Borstengras. Die « Nardus» setzt sich fort im Nätsch und Nätschbüel, im undere und dem obere Nätschi als dreiwöchiger Vorstufe der Stuedeli-Bergweide, in den Waadtländer Nag und Nax, in Naters (alt: Naterisc, Wallis). 2 Das «Borstengras» erkennen wir wieder im Bŭ̦rst (schon ahd. der und das burst) als Schweinsborsten, mit welchen — als Gegensatz zur lindgrä̆sige Flur — das bu̦rstig Gras verglichen wird. Bu̦rst wi Dachlatti so härts gibt es im obern Rueders̆bärg zu Abläntschen, das auch seinen Bu̦rsthu̦bel aus einem Heimwesen zu einer Vorsaß sich umwandeln sah. Auch auf dem Bu̦rstbärg und im Bu̦rstfang gibt es diese Bu̦rstbü̦schla, 94 welche 3 die dichtesten und festesten Horste unserer Alpen bilden. Einer kriechenden unterirdischen Scheinachse entspringen dichtgedrängt die in derbe, glatte, glänzende Scheiden eingehüllten Laub- und Blütentriebe, 4 die da und dort alle andere Vegetation erstecke. Von der Not gedrängt, reißt das Vieh die Büschel ab, läßt sie aber unwillig fallen und übergibt sie den herbstlichen Stürmen als Nardusleichen. Verstrŭ̦blet und welk, wie die Haare eines Urgroßmütterchens, einer Ahne oder eines Ähni aussehend, haben jene auch der lebenden Pflanze den Namen d’Ääni oder d’s Ääni, Äänigras verschafft. 5 Äänigs Gras heißt aber auch anderes von Natur oder durch Alter zẹe̥is Futter, wie es uns als Fax ( S. 100) begegnet ist. Mißbräuchlich also trägt das Unkraut den hohen Namen Nardus.

Den Namen Wolfsmilch hat die Euphorbia den roote Giftbärene des Seidelbast ( Daphne Mezereum) abgetreten.

Gabelrääf

(ds Gabeli)

Uverschant wie d’U̦spu̦lterblachti der Pestwurz an feuchtschattigem Waldsaum breitet sich die «Blattche», Blachte, Blackte, Blacke 6 als besonders großes Blatt über die fettesten Stellen um die Alphütten hin, alle andere Vegetation verdrängend. Gemeint ist mit dieser ursprünglichen Bezeichnung breitester Blätter der Spitz- und Breit-Chĭ̦le als Alpenampfer, die Rumex 7 acetosa.

Ähnliche Sumpfstellen wie die Moos und Ried ( S. 44) sind als li̦schigs (s̆s̆) Gras, Lịsche (s̆s̆, mhd. liesche, ahd. lisca), z. B. als d’Schneitli̦sche mit verschiedenen Gräserarten bestanden, welche jung als Roß- und Schaffutter, sonst als Streue und in besonders langen und weichen Spielarten als die ein sehr gesundes und gäbigs Lager gewährende Bättli̦sche (s. u.) dienen. Solche darf 95 aber nicht gären: brü̦nne; sie muß g’röözt werden, wie die Gespinstpflanzen. 8

Zum fägen und frụtte dienen einige der etwa 80 Arten des Sauergrases Cārex (Segge), und die fast zweu Totze Juncus: Binse, Sende, Semse, Simse; dann das blaue Pfeifengras Molinia coerulea: Blaugras, d’Wü̦schihälm (s̆s̆) oder d’s Wü̦schigras, Bösemgras.

In ähnlichem Dienste steht der Gäpserụ̈ụ̈scher (s̆s̆), gefertigt sowohl aus dem Fägrụ̈ụ̈sch (s̆s̆), vgl. S. 86, als aus dem Chatzeschwanz oder «Pferdeschweif»: Equisetum. An den sperrigen Speerschaft erinnert der Name Schaftheu oder -halm (niederdeutsch: Schachtelhalm, mhd. schaftel, d’Schaftele oder Schachtele (La.). Als Besenheide ist benannt die Calluna vulgaris oder das Heidekraut (s. u.), das «Brụ̈ụ̈sch» oder der Brụụch. Als wilda Brụụch gilt die Erika ( Erica carnea, Schneeheide). 9

1

Aus der

Valeriana Jatamansi bereiteten die alten Inder das kostbare Öl

Nalada.

2

Gatsch. O. 199.

3

Vgl.

Schröt. 299-307.

4

Ebd. 300. 302. 305: die Pflanze und Einzelteile, das Schema der Bestockung, die Pilzwurzeln.

5

Schwz. Id. 1, 264.

6

Vgl. Fättche (Fittich) > Fächte > Fäcke u. a.

7

Vgl. die Kiley:

Ins 272.

8

Vgl.

Lf. 648;

Aw. 486

9

Schröt. 136. 145 ff.

In fünf «Zonen», durch drei Kalkzonen getrennt, durchzieht das Saanenland und seine Umgebung eine Gesteinsart, 1 welche mit dem Simmentalerwort Flysch, Flịịsch belegt worden ist. 2 Diese Mischung aus Mergelschiefer, Mergelkalk und Sandstein ist eine natürliche Bodennahrung von außerordentlicher Güte. Sie ist’s, welche im Verein mit der Saanersonne (s. o.) dem Höuw und Ee̥md den herrlichen Geruch ( G’schmack) erteilt, daß mu̦ schier sälber möchti e Chue sị. Der Flyschboden ermöglicht die Sömmerung so schweren Rassenrindviehs auf solchen Höhen wie dem Meiel; 3 und ihm sind so unvergleichlich herrliche Gaben zu danken wie diese Saanemilch, dieser Saanechẹe̥s. Ihm wird es auch zu danken sein, wenn einst die stubesgroße Härdöpfelsaatle̥ni selbst ansehnlicher Talgüter sich zu äußerst ergi̦bliche Acherle̥ne auswachsen und der so bitter nötige Gemüsebau es zu Pflanzgärte bringt, wie sie u. a. zwischen der Straße und den Hausfronten o bd dem Dorf die noch spätherbstliche Wonne des Beschauers bilden.

Gerade ein so reicher Naturboden würde allerdings am hoffnungslosesten ermagere, wenn nicht eine alljährliche Zufuhr von (Stall-) Mist und (Kunst-) Dünger ihm Resäärve böte.

1

Näheres:

Nußbaum 8; A. Baltzer, Berner Oberland 227 ff.; vgl. namentlich das Kärtchen zu S. 230.

2

Schwz. Id. 1, 1224.

3

Lehrreicher Brief von Prof. Arbenz.

«I chan n u̦ch der Mist nit warm g’nueg a d’s Härz lege»: so habe ein Vortragender die Notwendigkeit betont, dem Boden die durch Nutzung entzogene Nährkraft wieder zu ersetzen. Solche Ersatzstoffe, die der Humusschicht zu eingehender Verarbeitung übergeben werden, heißen in gutem altem Deutsch der Bau, Bụw, und sein Anbringen heißt baue, bụwe. Es gehört mit zur Vorsorge, daß mu̦ cha sị 1 und g’sị auf einem Grund und Boden, der zunächst seinen Bebauer (den Pụụr) und sein gebaute Heim (das Pụụr, s. u.) forterhalten hilft.

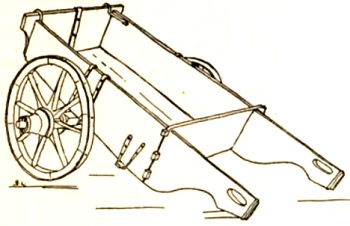

Zweirädrige Mistbänne

Die Natur selbst arbeitet ja reichlich und redlich an solcher Wiedereinbringung mit ihrem Schnee und Regen (insbesondere dem bakterienreichen Dachwasser). 2 Der rechte Bodenwirt hilft nur nach durch richtiges aantue all seiner Haushaltsabfälle: Bịe̥cht (Ghü̦der) und Äsche (s̆s̆) usw. Den Hauptdünger liefert allerdings der Stall zunächst mit dem abg’lü̦ffne und abg’schorete Mist im Ursinn der Jauche, als der Öihe oder der Bschü̦tti. 3 Solche «Goldtinktur» 4 und Ustags-Gu̦mpfitụ̈ụ̈re wird nur von außerordentlich liederlicher Alpwirtschaft dem nächsten fließenden Wasser zugeleitet. Zumeist dient sie, mit der Ströuwi vermischt, zur «Kopfdüngung» der Wiesen. Da folgen sich als Frühlingsarbeit: Fuderweises harfüehre vam Misthụffe; abzieh mit em Charst, abgable a n Hụ̈ffe: das hụ̈ffle; brächche oder hacke der Haufen mit dem Gablerü̦gg; zätte, antue, tü̦ngge (La.). Letzteres gilt als kritischer Ausweis für exakts und eigelichs wärhe überhaupt. Wer unäbe zättet, verursacht eine ungleichmäßige Tü̦ngi über der Fi̦rne (Grasnarbe). 5

Alte Saaner hielten darauf, bi̦ n abgẹe̥ndem Mond Bụw aaz’tue, weil der ụfgẹe̥nd der Mist uehizieji. Heute hält man darauf, den Dünger von bereits ufg’schossenem Gras halb einhüllen zu lassen und so zu beschleunigtem jä̆se zu bringen. Der Mist geit dänn-d am bäste zuehi, we nn mụ bi’m aantue jedes Mal eṇ Gablete Chrü̦t chan n abschlaa.

Das Düngen der umfangreichen und vielfach steilen, für Fuhr- und 97 Traglasten schwer zugänglichen Bergweide übernehmen die Weidetiere meist selber mit ihrne Sụnnechueche — dem Alpwirt überlassend, diese z’uberhä́rde oder fü̦rer z’schụfle, Nachtläger usz’schore. Daher der Übelstand, daß vielfach d’Läger im nahen Bereich der Hütten allz uberchäme, was auch dem Stall zunächst i’ n Mi̦sthof wandert und voor u naa ch verteilt wird. Das Läger zahlt die Gaben heim mit schlecht ausgenutzten Chi̦le (Blachte) und nụ̈twärtige Stickstoffpflanzen.

Wie helfen sich da die Jauner? 6 Sie stellen u̦f Wi̦derhü̦lf gemeinsame Misttraageti an; auf allzu steile Gehänge werden fahrbare Lasten z. B. mit der Zweurederbänne g’redlet. 7 Wie leicht auch ließen sich verg’jäteti Lä̆ger zeitweilig tief umgraben und mit früeje Härdöpfle bepflanzen!

1

Weig. 1, 168 f.;

Lf. 171.

2

Schwz. Bauer.

3

Walde 486;

Hoops 1, 494;

Kluge 316;

schwz. Id. 4, 538 ff.;

M-L. 570.

4

AwMb. 1908, 74.

5

Schwz. Id. 1, 1020.

6

Stucki 105. 271.

7

Vgl.

Lf. 105.

Das brächche der Düngerhäufchen wie das der Schärhụ̈ffe, das Entwurzeln und Wegführen von G’jätt wird in den letzten Jahren durch im Unterland geschulte Saaner fü̦rg’noo mittels der Egi, zumal der Chöttiegi; mit dieser ĕget mụ, mit ihr wird g’eget. 1 Schon hierdurch wird der Wiesenertrag bereichert; ihn verdreifacht das im Unterland gelernte under ege von Kunstdünger (ebenfalls ein neues tü̦ngere) mit phosphorreichen Schlagge (gemahlenen Ịseschlagge oder Thomasmähl). 2

Seit 1911 wird unter Aufsicht vam Mụsgawezeller va G’meinds twäge die Mäuseplage bekämpft. Leider muß auch der Schäre (Maulwurf) verfolget werden, wie die so emsigen gälben Ampeißi, Ambeißi. 3

1

Scharf, spitz heißt z. B. l.

ac (-us, -ies, -er usw.); dazu die Egge, alt

egida, l.

occa:

Walde 6 ff. 535;

schwz. Id. 1, 142.

2

Aus den Thomasschen Stahlwerken.

3

Die «Ab-schneiderin»:

a-meißa, zu

meißan mit dem Meiß und Meiß-el.

Schmeil 175-178;

Kluge 14 f. 114;

schwz. Id. 1, 216 f.;

Stucke S. 39.

Von Saanern bewirtschaftet, breiten sich zwischen Rüebli und Gụmmflueh die verschiedenen Praz, Praa: am oder uf em Praa; zwei davon heißen der Groß- und der Chüepraa. Als kleine Tiefebenen ringsum durch Erhöhungen abgegrenzt und von Sennhütten beherrscht, bilden sie nicht unwohnliche Sommerheime und legen als 98 solche die Grundbedeutung des gallischen pratum nahe: «Ansitz mit umgebendem Erdwall». 1 Als Weideflächen sommerlich begrünt, wird das pratum (le pré, la prairie) 2 allerdings treffend als «Wiese» übersetzt. Alemannisch aber heißt diese die Matte. Sie kann 3 auch, wörtlich die «abzumähende» Wiese sein. In Wahrheit liefert sie, im Gegensatze zu all den Moos, Ried, Rụ̈sch usw. ( S. 95) zum ịṇgrase Gras erster Güte als grünes Stallfutter, hauptsächlich zum dör re, daneben im Frühling und Herbst zur Talweide. Die wirtschaftliche Wichtigkeit neben der landschaftlichen Schönheit va so ne̥re Matte bezeichnet das Saanerische schon mit den Fügungen d’Matte und an der Matte, d’Hụsmatte, als selbstverständlich zum Gut gehöriges Kleinod. Als ursprünglich nachbarlichen Fremdbesitz benannte man die Bärner-, Brands-, Falchs- oder Falks-, Fecht-, Loränze-, Marks- oder Marx-, Si̦me’s-, Zwăhla-Matte, die Pfruend- und die Schuelmatte. Stark und schwach besonnt ( S. 4) sind die sụnnigi und die lätzi Matte. Es gibt eine Su̦mmer- und eine Schnẹe̥matte, eine Wintermatte, Mittinachtmatte (Scheidbach), eine Läng-, eine Spitz-Matte. Nach der Lage sind benannt alle die Bach-, Bärg-, Brügg-, Chässel-, Trog-, Tụngel-, Gụmm-, Ried-, Sẹe̥- und Sẹe̥wli-, Stadel-, Waldmatti, das Galgemätteli, d’s Pfennersmätteli.

Die Augstmatt und die Maadmatti führen über zu den nun unzweifelhaft mit «mähen» wortgenössigen Bra nd-, Flüeh-, Wijer-, Rụ̈sch-, Ho h-Mahd, zu den Bettel-, Hasler-bärg-mäder, Hoore-, Haagge-, Mattismäder, zum Bräne- und Lauener-Mädli, zum Maderbärg (1809). Das Mädli ist Lischland.

«Die Außmeder (für Ụsfueter, S. 106) sind auch gar gut», heißt es 1759, und das herrliche Bärghöuw (s. u.) liefern alle die Ritz- und Schartemäder. Über dem Arnensee liegt d’s böös Mahd.

Drüj Stund vor Tag (vor der Tagheiteri) 4 ohni Sorg u nd Borg ga mẹe̥ije: das ist der Edelstolz des Mäder. Zu seiner Ausrüstung gehört allerdings zunächst, daß er g’aarmeta u näärviga ist, daß vor allem der Handschlussel und der Ällboge der beiden Ärm seine Ausdauer verbürgen, die die recht schwere Arbeit dem unkundigen Zuschauer als ein g’vattere erscheinen lassen können. Dies richtige Mähen ist vor allem e̥s sụfers mẹe̥ije zumal des erstmals im Jahr abg’hụ̈wne Grases: des Höuw. Wie bald ist da für ’ne 99 Chue Winterig an der Wu̦rze g’laaßes! Scharf und hart auch stechen die zurückgelassenen Stu̦ffla (Stoppeln) durch den «Nachschnitt» hinauf: das Ee̥md. Daß dieses gleich nachhaltig über de n-m Boden iị geschnitten werde, da drụf chu̦nnts ni̦t söve̥l aa. D’Strụ̈ß u Pösche (s̆s̆) fụleṇ ịị und düngen noch rasch d’Ee̥mdweid.

Ahorngruppe im Steinfängli

Phot. Marti, Bern

Wenn ie̥r e Zoll weit la staa, sụ laat der oberist u nit der underist! belehrte ein Bauer seine Söhne als Höuwerlẹe̥hrbuebe.

Ein gegenteiliger Fehler ist das schi̦nte des Bodens, wobei Häärd i d’s Höuw chunnt. Ein Hauptfehler bei der Handhabung der Sääse ist d’s schneite: z’hööj ị-schnịde mit der Hamme, sowie d’s mẹe̥ije mit dem Spitz statt u̦f der Hamme. Jenes bringt e hohla Streich, sowie das zịßne: das Hinterlassen von Zịße als «Schnäuz», die jeder ander Streich söllti nahipu̦tze. Beim Gleichgültigen, der nit z’Bode mẹe̥it, sondern hööij mẹe̥it, heißt’s allerdings: Was hinderna ist, ist g’mẹe̥it’s (gilt mir als gemäht. G’schẹe̥h isch g’schẹe̥h). Solch liederliches Mähen bleibt ohne Schaden, wo’s nit e̥mál Li̦sche (s̆s̆) gi bt. Wenn nur das verdingte Stück g’höuwets ist! Der so Denkende hat vielleicht mit dem Liebgott i̦ n halbe g’macht (den halben Ertrag ausbedungen) u nd mụ si n Teil an der Wụrze g’laa. Als Heldemäder hat er wohl die ẹe̥rsti Made z’breiti g’noo, um schon bei der zweiten e halba Ton teuffer z’jụtze, bei der dritten zum aftere Chẹe̥hr z’wätze, bei 100 der vierten z’schnụppe wie eine Berglokomotive, 5 und bei der fünften sich la ụsz’mẹe̥ije. (Der ihm Folgende mẹe̥it mụ im Chru̦mp vor ụm und sticht ihn aus.)

Bürstedick g’stockets Gras wird gääre g’schrịsse statt geschnitten, wenn der Mähder nicht schön glịchlig strịcht, sondern (um «nit umha z’gnịgge») d’Made rächt breiti nimmt u zieht wi̦ n e Fi̦tz

Solches sich u̦bermẹe̥ije macht den Mähder unfähig für Mehrleistungen in Tagen, an deren Folgetag d’s Wätter dräut z’ändere. So kann es zum aabe ndschni̦ttne kommen: zum Aabe ndschnitt als dem Mähen am Abend — gegebenenfalls im Mondschein, als humoristisch so geheißenes mondschịnle.

Dieses vorwärhe am Abend wird durch Taumangel als trochches mẹe̥ije erschwert. Der verdichtete und auf dem Sensenblatt aag’schlage Pflanzensaft verhaarzet am trochenen Morgen im dünnen Gras als der schwarzgraue Wolf, der als «Räuber» aller Muskelkraft das zieh verhindert. Und jetzt chu̦nnt der Mähder an u̦schni̦tzigs, u̦hu̦wigs, ungäbigs Chrụt (wie auch ein sich verhaßt machender Mensch heißt), z. B. an Sụ wbu̦rst oder Mụshaar ( S. 93), an blauwa Flax ( S. 94) und dünns (undicht stehendes) Riedhöuw, welches grad ụf steit wị n es Chärzestall (s. u.) und ein eigenartiges Mähen erfordert: statt des schlägle mit der Sense ein strị̆he in kurzen, raschen Zügen.

Eine gedeihliche Vorschule hierzu bieten Nebenwerke des eigentlichen vollzügigen Mähens: das schăbe («raasche») so niedrigen Grases, daß mụ söllti Zịlte̥ni stäcke, wa mụ g’fahren ist, oder grịffe, wa mụ b’blĭ̦ben ist; oder das schööne, ụsaschööne von Gräben und Zäunen, wo man nicht Kinder hinschicken kann, va Hand der Zụn z’stroupfe (verwendbarer Pflanzen zu entledigen). Ein ähnliches schööne krummer Mähwiesengrenzen: d’s Mahd aaschlaa, bezweckt die Vorbereitung eines ungestörten Mähens in schönen vollen Mahden.

1

Walde 609.

2

M-L. 6732.

3

Wofern dem verwandten l.

met-ere (mähen, ernten) neben

met gekürztes

me (wozu

mä-hen) zugrunde liegt:

Kluge 306;

Walde 482.

4

Gleichbedeutend:

Kluge 453.

5

AvS. 1885, 26. Vgl. dagegen den mit Geschick und Grazie ausgeführten Wettmähet in

Les Avants:

AvS. 1883, 31.

Aber für solch fịns, sụfers̆ Wäärch fordert der «wunderlich» Saaner fịna, sụ̆fera Wäärchzụ̈g, der sich ’mụ gäbig i d’Hand schickt. Denn rächt Lụ̈t hei rächti Sache.

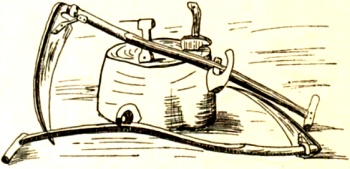

Zum Schneiden von bürstendickem und chnöuwshööijem Gras erweist die Mähmaschine zu wenig Durchschlagskraft. Da muß doch immer 101 aus Großvaters Remise das «Schneide-gerät» her: die sëg-ansa, 1 «Säge̥sse», Sääse mit dem Blatt aus bestem Staahel und dem Worb, 2 Sääsworb aus Ahe̥r (Ahorn, S. 99), Aspe oder allenfalls Ilm. Nur aus Eesch bestehe der Worb nicht! Denn die Esche macht gääre d’s Chnöuw, oder sie zieht sich und fä̆deret. Das beigegebene Bild 3 veranschaulicht am Blatt die Hamme, den Spitz und den Rü̦gg, am Worb die Hampfe̥le̥ («Hand volle») als den Gri̦ff für die linke Hand, und den der rechten Hand möglichst geschickt angepaßten Wü̦rbel; ferner die schmiedeiserne Spange. In die Hamme doppelt ịg’nuetet, liegt sie dem Worb auf und sticht mit ihrem Dööre in denselben ein. 4 Der Dööre würde aber während des Mähens fortwährend im Holz herum-«wühlen» (wie der Schweinsrüssel in der Erde) und es bald ụsnüele (ụsnelle), usri̦pse, wenn nicht der Zeugschmied ihn mit e̥me Bläächli füete̥re̥ti. Und damit die Sense ni̦t gẹng lodeli u lotschgi u gloppi, hält der mit dem Hammer angetriebene ịsig Ring das Beschläge fest zusammen.

Schwärs Höuw fordert e chru̦mmi, chu̦rzi, darum chu̦rz aag’schlagni Sääse. Eine solche muß u̦f em zweute Finger lĭ̦ge oder, je nach Umständen, u̦f em dritte. Was wollt daas säge?

Sääsi u Tangla

Der energisch auf Lebensfristung bedachte «Sensenmann» probiert sị Wäärchzụ̈ụ̈g, aber wie? Er ergreift eine Heugabel oder im Notfall ein Werkholz von ähnlicher Länge, ställt’s ab in den Winkel, welchen die Hampfele mit dem Worb macht und mißt mit Tụmme und Zeigefinger genau die Höhe ab, die es am hauigen Ort der Hamme erreicht. Dieses Maß fest innehaltend, fährt er mit dem Oberende des Werkholzes der Schneide nach und vergleicht das Maß mit dem am Ende des Blattspi̦tz festgestellten. Ist dieses um zwoo, erforderlichenfalls um drụ̈i Fingerbreiteni kürzer: wŏhl u nd-g guet! Da hat die Sense den richtigen Ịwuṛf: Sie erlaubt die für schweres und dichtes Gras erforderliche Schni̦ttbreiti p’här Streich, ein genau kontrolliertes ịwärffe des Sensenblattes. Die Made wird 102 schmäler und jeder Streich sụ̈ferer. Denn z’vi̦l Ịwu̦rf ist vom Übel: es schrịßt d’Sääsen ụf, und sie selber schrịßt statt z’houwe; sie wird ụ nhouwigi.

Anders für Ee̥md u liechts Höuw. Da brụcht’s en offeni und en äbeni (g’raadi) Sääse, d.h. eine mit beträchtlich weniger geschweiftem Blatt, und lengerem Worb. Da handelt es sich um rü̦ckigs mẹe̥ije im breiter Mahde und ausgiebigem Ịwu̦rf. Eine allzu offeni Sääse aber, mit z’vil Ịwu̦rf, macht, daß mụ g’nüeger mẹe̥it; u si zịßnet ( S. 99), namentlich wenn sie als altes Inventarstück zur schmalen Si̦chchle: der lat. sic-ula oder gar zum Schnăbel ụsg’wätzti u abgnu̦tzeti ist. Im letztern Fall erinnert sie an den Schnabel des Falken ( Falch): des l. falco, wonach die l. falx 5 ( la faux pour faucher und la faucille, petite faux) benannt ist, und woran noch manch ein Heimwesen als «Mähwiese»: «Faltsche», «Feltsche» erinnert. Auch solch ein Schnabel kann bei richtigem Ịwurf noch recht gut dienen.

1

Vgl. l.

sec-āre (schneiden) und

ansa (Handhabe, s. u.).

2

Zu «krümmen»:

mhd. Wb. 3, 722-8.

3

Vgl.

Gw. 286.

4

Der Döörne als singularisierte Mehrzahl: der

Doore. (Vgl. der Öpfel usw.)

5

Diez leitet umgekehrt von

falx falco («Sichelträger») ab; vgl. auch

M-L. 3156 ff.;

Walde 267. 269.

Wie bald aber ist auch bei der gäbigste Sääse der Arbeit «munteres Fortfließen» unterbrochen! Da hat sich so ein verdammter Stein im Gras verborgen. Troolsteina sind im Bergmaad von der Kuppe ábhatroolet. Gu̦ggsteina, auch Gu̦pfsteina genannt, gụgge wie schadenfroh aus ihrer Verankerung heraus. Von Steinchen sị d’Schärhụ̈ffe «b’schlage», und der Schärhụffebrächcher hat diese Maulwurfshügel nur liederlich veräbnet. Trochchena Wu̦rmhäärd, eine in Kauf zu nehmende Zugabe zur unersetzlichen Hilfsarbeit der Regenwürmer, hilft die Sense gar grụ̈selich schröckelich verhu̦nze (ver-hund-sen, emmentalisch: verhööne, im Mittelland: verhü̦ü̦rne). Dazu all die vom Härddampf genährten zähen Gräser. Das abbrụhe auch der schärfsten Schnịdị wird noch durch tausend augenblickliche Unfälle vermehrt; so das ịschlaa der Sense in ein Strauchwerk.

So hat der Mähder die Sense gleichsam «e ntspanne»: e ntdämmt; sie ist e ntdämmti. 1

Da würde dem Unerfahrenen angst und bang: ihm wụrdi watz; die Störung mẹe̥chi ’mụ watz: würde ihm scharf zusetzen: ihn wetzen (alt: watsjan, vgl. S. 55). Der erfahrne Mähder aber weiß, wie 103 mache: Er lenkt das wätze auf sein Werkzeug ab. Nachdem Steine und Erde ihm auf ihre Art d’Sääse g’wätzt hei, tut er dies nun auf die ihm bekömmliche Weise. Er pụtzt die Schneide sorgfältig und stellt die Sense derart vor sich hin, daß er vom Blatt die Rückseite sieht. Nun langt die Rechte nach dem Steifaß, das hinten am Mẹe̥ijgu̦rt ing’häächts steckt.

Der Wätzstei, nach welchem der Mähder nun langt, fordert als Zugabe e Tropf Ächchĭ̦s (Essig), 2 wenn er sü̦st z’wẹe̥nig zieht. Ein Grund zu solch bedenklichem Mangel wird etwa einem Kameraden mit der neckischen Frage untergeschoben: Hät de̥r oppa eini der Wät zstei g’salbet? Andere Steine sind z’rụch und z’härt, was der Erfahrene sofort bi’m probiere im Zu̦g (in der Art, wie das zieh auf den Stahl wirkt) g’spü̦rt u g’höört u g’sẹe̥ht: Es soll Sand lauffe am guete Wet zstei nach dem wätze.

Steifaß

Das Wetzen vollzieht sich beim g’machte Mä̆der derart, daß er zwü̦̆re mit schön gleichmäßig langen Zügen über jede Seite der Sensenschneide e̥wägg fĕhrt. An der Hamme beginnend, wätzt mụ van eimụ̆ wägg.

So wird ein schön gleichmäßiger Faden erzeugt: eine fadenbreite Rasiermesserschärfe der äußersten Schneide. Auch der kostet allerdings sein Lehrgeld: Es ist eina kei Mä̆der, weṇ n er sich nịt drụ̈imal i d’Fingra g’hụ̈we hät. Allein die Kunst lohnt sich: Der gute Mähder fährt läng Stü̦cka in ei’m Wätzi, ohne daß sein Gerät der Fade verliert; und übermütig ruft er wohl dem rekordsüchtigen Gefährten zu: Wätze mueß mụ! Eṇ gueta Mähder sölli wägen eme Streich wätze u wä̆ge neme Mădli tängele. 3 Er mẹe̥it vil sääfter.

Es gilt also im weitern, der Sense eine neue Tängeli zu schaffen, d. i. eine so breite Rasiermesserschärfe, daß die für mehrere neue Fä̆de vorhält, und daß die Sense mehreremal durch bloßes Wetzen rẹe̥zi wird.

Auf keinen Fall darf die früsch tängeleti Sääse an das neu geschliffene Rịffebiel erinnern. Was heißt das? Wie der gefrorne Tau als der altdeutsche hrîffo, rîfo, rîfe, Rịffe in der Morgensonne glänzt, so glänzt die Schneide des nicht durchweg gleichmäßig geschliffenen Beils in derjenigen Partie, die nicht mit allen andern in der gli̦he Flucht verläuft.

104 Den für solche Feinheiten geschulten Seh- und Tastsinn nimmt der Äpler erst recht mi̦t ’mụ, wenn für den fernen Bärghöuwet (s. u.) der Habersack auch das Tangelspi̦l oder die Tangla mit enthält: den Tangelstock und den Tangelhammer. Der letztere ist für den Saaner gẹng e n-m breita: zeigt eine quadratzollgroße und gleichmäßig aufgewölbte: hu̦bbi Schlagfläche. Der Tangelstock dagegen ist halbrund schmala: er gestattet ein Hin- und Herschieben der Sensenschneide auf der schmal konvexen Auflegefläche und ein solches schlaa, daß d’Tängeli höchstens um’s märke uber d’Hü̦bbi vam Tangelstock uberg’schlage wü̦rd, süscht würd de die Tängeli hohli.

Tängele

Phot. Seewer, Gsteig

Mit dem spitze Unterende ist der Tangelstock ịg’schlag-na in den erforderlich fest dastehenden Tangel-stock oder -stei. Das färgge eines solchen Klotzes in den Bärghöuwet wird etwa ersetzt durch einen Baumstrunk ( Stock) oder dickes Ladli.

1

Zu einer idg. Wortgruppe, welche uns im gr.

tem-n-ein (schneiden:

Prellw. 454 f.) am bekanntesten ist; vgl. z. B. Ana-tom-ie.

2

Das

atēcum aus

acĕtum, s. u.

3

Aw. 2.

Sieben Schichten können eines Saanenbauers Dürrfutterstock zusammensetzen und des Saanenlandes «wichtigste Nationalspeise» 1 in ihrem Reichtum oder ihrer Armut vorführen. Ist nämlich in ungünstigen 105 Jahresläuften der Boden nicht in gewohnten Maße traghafta, so bildet im Frühling d’s Ballehöuw den Ersatz des selbstgeernteten Stocks. Sein Zuechauf aber ist, in bitter spottender Übertragung des bekannten Zeitvertreibs, ein ökonomisches Ballespi̦l: der Preis des metrischen ( Doppel-) Zäntner kann aus der noch erträglichen Höhe von 18 bis 23 Franken (wie 1921) zu der ruinösen von 60 Franken (wie 1920) emporschnellen. Das profitiere die Bodenbesitzer, wa nit Vẹe̥h hei u d’s Höuwli verchauffe.

Rööhri meeije

Phot. Seewer, Gsteig

Eine Haupternte gewährt vorab d’s unabg’ätzt b’bụwe Mattland: die im Herbst oder Frühling bedüngte, unbeweidete Wiese. Es folgen in der Menge: d’s abg’ätzta, dann d’s magera (uṇg’mịsteta, unb’bụwna) an de Rü̦tsche (s. u.) und Ritze; d’s Ụsmaahdhöuw oder d’s Ụsfueter ( S. 98) in de Fänge (s. u.) als das erste Bärgfueter. Hat man ụßg’fueterets oder g’ụßfueterets, d. h. hat man bereitgestellt, was erforderlich ist zum winterlichen heimschli̦ttne oder im Char re heimz’fergge des Ußfueter, welches ụssḁnăha (außerhalb des arrondierten Wiesenbesitzes) gewachsen ist: dann geit’s a d’s wăsme. Das heißt: der üppige Wăsem (gedüngter Rasen) der Geilstellen um die Alphütten herum ladet ein, auf ihnen e chlei Lägerhöuw z’mache als Reserve für krankes Vieh oder we nn’s zur Unzịt schnịt, wie auch als Futterzugabe im Vorfrühling und Spätherbst. 2

106 Als Notersatz des Grüns mundet solches Lägerheu den meisten Weidetieren. Krankhafte werden allerdings in der Folge weidschụ̈hi: sị gaa ni̦t fü̦rhi (aus der Hütte «hervor»), weil sie sich u̦f d’s Höuw tröste. Immerhin ( dehiemer) 3 ist Nutzen des Notheus dḁrmit nit vernichtet («vernụ̈tiget», geleugnet).

Unterdessen ist — acht Wuchchi nach der ersten, die zweite Dürrfutterernte auf der Talwiese zịtigi worde: das Ee̥md, das «nochmalige Mähen» oder «das Nachmaad» mit der zwar nicht ( S. 99) saanerischen, aber z. B. unterbernischen Geleitbedeutung des gründlichen noch emál mache. D’s Gras waxt drum der Sääse nahi!

G’hụ̈we wird, wie das Höuw, auch die Ströuwi. «Was man zu Strüwe beüwet, darauf soll Niemands nüt b’setzen», lautet ein Landschaftsbeschluß vom Mai 1621. Begreiflich: im getreidearmen oder sogar -losen Bergland ist die Einstreu beinahe so wichtig wie das Dürrfutter. Anderseits gilt noch jetzt der alte Gsteiger Satz: Mit e̥nere Lịch u mit Spịs darf mụ dü̦r ch jedes Höuw dü̦ü̦r ch. Also «sogar» über die Wiese, auf welcher Heu besorgt wird, darf in solchen Ausnahmsfällen gegangen oder gefahren werden: «Säg, es sigi e Notfall u gang dü̦r ch alli Höuwi ụs;» mụ tarf dü̦r ch alli Höuwi ụs. Eine kleine Wiese gibt bloß e̥s Grụ̈̆si Höuw ( S. 7): e̥s Höuweli, aber auch bei nur einiger Güte e̥s scharmánts Höuweli! Wie freudig wird es samt seinen Träger begrüßt: Da chụnnt ü̦nz’s Höuweli!

Denn auch auf ganz kleiner Länderịị ist das höuwe, ịhöuwe und ist der Höuwe̥t während des Höuwe (Heumonat, Juli) ein Hauptgeschäft. Der Unterberner wählt hierzu den Braahe (Brachmonat, Juni) gemäß dem heutigen Grundsatz: «brüetigs Heu u rịịffs Ämd.» Der Bergler dagegen wartet, bis d’Sụ wblueme ve rrĭ̦se und ig’falle si, 4 um ruerigs Höuw zu vermeiden. Denn an Kohlensäure überreiches, erst noch vor vollem Jääs stehendes Heu könnte dem während des halben Lebens an Freiweide gewöhnten Tier die stilli Völli (s. u.), wenn nicht Ruhr erzeugen. Immerhin folgen einzelne Saaner dem Underländer so weit, daß sie die Heuernte oppa um vierzähe Tag früeijer ansetzen. Das geschieht zumal dort, wo früeij Matti sị. 5 Heute beginnt der Höuwet auch hier oben fast einen Monat früher als ehemals, wo man ihn emel ja gẹng am 18. Höuwmonḁt zu beginnen pflegte.

1

AvS. 1885, 26. Hinter dem Spaß verbirgt sich der Ursinn der Speise,

Spịs (s. u).

2

Siehe die bewegliche Darlegung

Bonst. 26. Der bernische Direktor des Innern, von Steiger, gewesener Bergpfarrer, hat 1886 die Prämiierung solchen Notheus angeordnet. (

AvS. 1886, 14.)

3

Zu «doch» stellt sich als alte Ablautform

deh- (irgend) in

deh-ein, dek-ein (irgend ein), mit hinzugedachter Verneinung

ne (nicht): kein. An dieses

dêh- knüpft sich das zu nhd. immer «gewordene alte»

ie und

mêh-r.

4

Samenreif. Vgl.

risan als senkrechte Bewegung auf oder ab.

Schwz. Id. 6, 1342.

5

Schatzm. 4, 10.

Je höher aber die Heuwiesen liegen, je weniger also Roß und Wagen die Ernte abkürzen helfen, desto mehr Zeit beansprucht sie, und desto mehr Höuwerlụ̈t müssen ihr leben. Drum bilden diese in einer Familie mit Alpbesitz die eine Partie, während die andere dem chüeijere obliegt. Jene glaubt sich an Mußezeit benachteiligt, wenn sie behauptet:

Wenn der Puur tuet d’Sääse wätze,

Cha

nn sich der Chüeijer a’

n Schatte sätze.

«Denn di fụle Lụ̈t gaa z’Bärg, um als Milch- u Nịdlelu̦diga und Milchtrappiga» 1 der Schlapperei zu frönen, indes denen im Tale der Wechsel von Haushalt und Heuet e̥s G’stoor 2 von Arbeit bringe. Ein ganz Schlauer sagt sogar: är wälli lieber nüt höuwe, wa n z’Bärg.

Das sei nur so ein nöötlich tue, erwidern neckend die Älpler. Die Heuer sịge nu̦men ḁ lsó Höuwstu̦ffla: Heuschrecken, die scheinbar geschäftig im Höuw umha stoffle. 3

In Wahrheit ist die Heuernte, zumal auf weit entlegenen Wiesen, eine so ausgiebige Arbeit, daß schon mittelgroße Grundbesitzer aufs akke̥rdiere mit fremden Höuwere angewiesen und grad auch über eine fleißige Höuwera froh genug sind. Es fehlt eben auch hier oben im Sommer an Arbeitskräften, im Winter an Arbeit.

Es will öppis heiße, bei all den von Umständen diktierten Arten, Heuersleute z’dinge, welchen man auf Grund der Erfahrung darf trụ̈we, oder denen man notgedrungen mueß trụ̈we. Denn als Angelegenheit van Ee̥hr u G’wü̦sse aufgefaßte, oder aber eigennützig berechnete, wenn nicht liederlich ausgeführte Arbeit fällt nirgends so schwer ins Gewicht wie bei Behandlung von Futter und Vieh in rein alpwirtschaftlichem Gebiet.

Vertrauenssache ist vor allem die Akkordarbeit im Dienst eines viele Stunden weit der Küherei obliegenden und kaum je zur Aufsicht abkömmlichen Bauers. Solches akke̥rdiere geschieht in der Regel p’här Achcher, 4 und zwar gegen Barbezahlung (vormals etwa 30, nun zwischen 50 und 80 Franken) oder um einen Anteil des Ertrags: ị’ n halbe vom Bärghöuw; um e Drittel vom Ụßfueter; um e Viertel 108 vom Matthöuw. Solche Akkordarbeit übernimmt der gute Heuer am liebsten, weil sie ihm schon bei einigermaßen ordentlichen, will g’schwụ̈̆ge bei anhaltend schönem Wetter einen hübschen Verdienst einbringt. Und der Grundbesitzer akkordiert am liebsten, wenn er einen Höuwer an der Hand hat, der nicht ein Pfu̦schi und insbesondere nicht ein Sụ̆wi ist, der durch Einbringen von ni̦t trochchenem Futter e chlei vi̦l sụ̆wet. Zudem ist der gute Heuer ein Ehrenmann, der sich wu̦rdi g’schä̆mt haa, sein G’fĭ̦sel (Kleinvieh, s. u.) länger als während der Arbeitszeit statt u̦f eiße ( one’s, hier also: eigene) Rechnung aus des Arbeitgebers Nu̦tztig, also auf des letztern Boden zu füttern, we nn’s nit ị ng’märtets ist. Wi ärmer, wi bräver! Je bescheidener in seinen Mitteln, desto stölzer ehrenhaft!

Eine weitere Art der Anstellung ist oder war die u̦f Wi̦derhü̦lf ( S. 97). Ohni das s es z’ääken u z’b’ri̦chte g’gää hät, ging aber, wegen Ausnützung günstiger Tage und Stunden, solche gegenseitige Aushilfe nicht immer ab.

Dḁrfü̦r (als Ersatz) greift, wo nicht akkordiert wird, die unterbernische Taglöhneranstellung für schön (oder hübsch) u leid auch hier oben Platz. Manch einer verdingt sich gern als Höuwchnächt und geht im halbe oder ganze Tagwan ga höuwe, weil er Arbeitsausfälle wegen rasch vorübergehender Regenfälle entweder in des Arbeitsgebers anderweitigem Arbeitsgebiet, oder aber — wenn nicht zu ferne wohnhaft — daheim auskaufen kann. Statt um Taglohn dient er vielleicht auch um Wu̦chchelohn, wie der Bärgchnächt, dessen ringeri Arbeit er schon wegen des mindere Lohn nicht eintauschen würde.

1

Wie alle einst allzu häufig gebrauchten Taufnamen zu abschätzigen Entstellungen führten, so erinnerte Ludwig,

Lu̦di, an

lodele, Lotter u. dgl. Vor die Mehrzahlendung

i-en schob sich

-g- wie in der Gesamtbezeichnung z. B. der

Üeltschi — die

Üeltschiga, der

Ru̦fi — die

Ru̦figa u. dgl.

2

Zu stören als umrühren.

3

Weitere Neckereien:

AvS. 1885, 26.

4

1 alter Saanen oder heutiger Lauener Achcher = 3330 m², der heutige Saanen Achcher = 3484,8 m² = 38720 Quadratschuh.

Es gibt «sehr gute», no ch bässeri, bästi und «allerbeste» Heuer und Heuerinnen, aber eṇ gueti 1 nur eine. Das ist die Sonne, und zumal die Saanersonne ( S. 2 ff.). Unter strenger Wahrung der kostbaren ätherischen Öle, die das dem Flysch ( S. 95) entwachsene Futter so e̥ßigs mache und der Milch samt ihren Produkten den seinen Wohlgeschmack verleihen, entzieht die Sonne dem mit Verständnis gepflegten Heu und Emd das ihm schädliche Wasser. Dies würde beim g’staa in kleinen Massen dem Heu und Emd alle die kleinen Lebewesen gää ụfz’läse, welche seinen Wert z’nụ̈te mache. Das Futter würde hu̦ndele und grẹe̥wele: es wurdi schmäcke (riechen) wie ein zottiger Hund, der regennaß die Stube betritt, und es wurdi grauws: würde schimmelig 109 aussehen und riechen. Mißmutig beschaut alsdann der Besitzer des Heustocks eine herausgerissene Hampfele: Da ist eṇ Grẹe̥wi drị! Der Heuer hät g’sụwet ( S. 108): das Heu im Touw tröölt und wohl gar rägenasses oder doch rägefüechts ị’taa. Das ist e schlächti, en unẹe̥ßigi Rụstig! Da kann’s nicht heißen:

Sufer ab der Matte,

Sufer ab der Latte.

1a

Verliert dagegen das Dürrfutter zu viel Wasser, so zerfällt es zu Höuwb’blüemd: es blüemdet und verblüemdet, wird verdorrets. Damit verliert es zugleich seinen Duft und sehr viel Nährgehalt.

Äberächt dü̦r rs̆ zum näh ist das Futter, wenn’s aafẹe̥t rụ̈schele (s̆s̆) u rụ̈spele.

Ein und derselbe Tag kann, allerdings nur ausnahmsweise, das Abmähen und das Eintragen bringen: eitägigs Heu. In «tĭ̦fig» 2 vereinigen sich Raschheit und Sorgfalt der Arbeit. Röösch ist das gelungene Produkt des Heuers: das richtig gedörrte Heu. 3

Auf halbem Wege zum dör re (La.: där re) befinden sich Gräser und Kräuter, die als «entkräftet» am z’säm me g’hịje sị: g’schlä̆smet, schlä̆smig. 4

Noch weiter dem Verfall der Lebenskraft entgegengehend: schlampig ist wä̆sches Fueter, wie wäschena r Wasem, wä̆scheni Streue; diese Aarvla («Arme voll») Ströuwi sị wä̆sche, die Schlụhi si wäsche̥nu̦. 5

Solche bergen sich bei leidlochtigem Wetter «gern» in nachlässig gebreiteten und gewendeten Hụ̈fflene sonst bereits dürren Futters. Sie wandern dann als ’pätschets Höuw mit auf den Futterstock. Sie bilden Pätscha, wie man sie gleihsam mit einem klatschenden Patsch aus jeder der beiden zusammenschlagenden Handflächen z’sämeschlẹe̥t. (Vgl. es hät e- n Pätsch g’schnị̆t.)

110 Wer gezwungen ist, während der drei Heuermonate mit Auskauf jeder Minute sich a d’s höuwe z’haa, ist herzlich froh, während sonniger Tagesreihen nicht jedes Handpantschi (Hämpfeli) Höuw so sorgfältig behandeln zu müssen. 6 Das verbietet sich u̦mhi, wenn anhaltender Regen droht und es gilt, die Heuersleute zu raschestem Einbringen einer Masse Futter anzuspornen. Da sorgt der Meister für trochches Höuw u nasses Mụụl, flịßig g’netzt aus der Pinte volli Wịn u Zuckerwasser, deren Boden mụ nie soll g’sẹe̥h. Ist die dringlichste Arbeit erledigt, kann es etwa heißen: Näht Zịt, wir hei Zịt, wir hei kei Zättwalm u̦ßna.

Ein besonders dụrbärs̆ warten u̦f d’Su̦nne bringt lang es leids Wätter überall da, wo man einzig den Erdboden der Mähwiese als Dörrfläche kennt. Da ließe sich sicherlich den Graubündnern und St. Gallern, Allgäuern und Tirolern ein beachtenswertes Vörteli abgu̦gge: die Kleeträger und Trockenpyramiden, die Hänsel oder Heinzen: 1½ m hohe Pfähle mit drei Quersprossen zum ụfhäähe längerer Pflanzenmassen, wo sie, bis 14 Tage lang unberührt bleibend, von jedem noch so kurzen Sonnenstrahl und Windhauch profitiere und endlich doch hinlänglich trocknen. 7

Am Saanenland übt man bislang ausschließlich das tröchchne auf dem Boden, und diese Art, das Futter z’raatsame, haben wir im folgenden arbeitsgruppenweise zu skizzieren. 8

3 Uhr.

Am Morgen am drüi, we’s aafeet tage,

nimme-n i d’Sääsen u gan uf ds Fäld.

Ds Meeijen u ds Höuwe, das tuet mi nit plage,

es ist mr di liebsti Arbeit dr Wält.

6 Uhr.

Am säxi ga wir ga z’Morgen ässe,

Schlafg’stures ist ds Käthi hüt sicher e-m Bitz.

Ds Hansi nimmt fürha va sine G’spässe,

i g’höre’s no gäre — es hät no Witz.

10 Uhr.

Am zächni chönnt ihr ga d’Birliga stütze,

der Zättwalm würd gueta u ds Wätter ist rächt,

ds Zätte, das chönnti meh schade wa nütze.

Rächet de d’Strütsche

9

hüt nit eso schlächt!

11 Uhr.

Jetz wei wir zum Zaabe, der Magen ist leere;

su nämet nu Lattlich u G’räukts u Wurst.

De tüet mir den afa ds Eitägiga cheere

u rüstet brav z’trihe, den ds Traagen git Durst.

2 Uhr.

Ds Käthi mueß jetzen de Ggaffi ga mache,

das chräftiget frisch üns de d’Seel u dr Lib;

wir mögen de wider brav wärchen u lache —

su gang gschwind ga füre, mis härzigs Wib!

4 Uhr.

D’Bräme, die tüen eim gar jämmerlich plage,

si hei hüt dr Tüfel! Was macht ächt ds Glas?

Gugg dert am Giser dä Näbelchrage!

Jetz tüet uch rächt schicke, wir wärde süst naß.

111 5 Uhr.

Jetz ist ds Höuw inna — jetz cha’s cho ga rägne!

Hans, gang de ga ddängele hinder d’Schür.

Ds Wibervolch chan di Schärhüffe veräbne.

Jetz wollt ich epränne, Hans gib mir grad Für.

6 Uhr.

’s hät numme tropfet; gaht, rächet uf Wälle.

Wir machen en Aabeschnitt, schöne-n dr Zun.

De tusche wir d’Sääsen a d’Suppechälle

u bruche zum schlaafe-n de sicher ke Flum.

Rudolf Wehren. 10

1

Vgl, «gut» bei

Kluge 185.

1a

Wird alle Emdweid abgeweidet, so wird auch noch alles Heu bis im Frühling geätzt.

2

Stald. 1, 282.

3

Vgl. bei

M-L. 8814 die Begriffsfolge von

tostus (gebacken): hart, fest, zuverlässig, rüstig, munter, frisch, bereit, zur Stelle, bald (

bientôt). Mit ihr stimmt denkwürdig die von raas, rääß,

rẹe̥z (

schwz. Id. 6, 1269-1280) und

röösch, röösch-t: ausgetrocknet, steif, horsch und barsch, rasch, rüstig, steil abfallend (der Dach-Roost, s. u):

Graff 2, 548 f.;

schwz. Id. 6, 1464-1472.

4

Auch hier ein interessantes Stück Sprachökonomie: «Leise», alt:

lis (kaum hör- und merkbar, in verwandten Sprachen auch gemächlich, ja faul:

Kluge 286;

Weig. 2, 51) hat zum Wortgenossen «li̦i̦sem» (fade:

Gb. 372) und mit

s-Vorschlag: «

slësem» (kraftlos), schläsme, schlä̆smig:

Lf. 80.

5

Unterbernisch wĕse̥m (

Aw. 359) zu «verwesen» (

Kluge 475), alt:

wësanên, ar- und

far-vësanên (

Graff 1, 1064;

Walde 835, 842;

Prellw. 198.

6

Vgl. das Heu «grosatte»:

Lf. 80. 521.

7

St. Sch. I, 13. 14;

AwMb. 1904, 188 ff.;

AvS. 1889, 27.

8

Wie z. B. im Seeland die Weinbergarbeit.

9

Die

Strü̦tsche oder das

G’strood oder das

G’strööd, zerstreut umherliegende Halme und Kräuter. (Zu «streuen», vgl.

Weig. 2, 989;

Walde 746.)

10

(AvS. 1885, 27.)

Der langjährige berufsmäßige Heuer hat, wi sị n Sääse ( S. 101), auch sịṇ Gable. Diese Höuwgable muß ihm sich i d’Händ schicke. Stets ist es en ịsigi Gable, welche am holzige Stịl aag’machti ist mittelst des Dööre ( S. 101), wie an der Mistgable d’s Dü̦ll 1 haftet, an Karst und Hacke ( Haue) d’s Öhri (das «Öhrchen»), d’s Hụs (Charsthụs) oder G’hụ̈s. Heute het mụ drụf, nahig’macht amerikanisch Höuwgabli einzuführen. Ihrụ Tschi̦ngge werden weniger rasch mu̦tt, und das Werkzeug entwertet sich nicht so bald zur Görtschgable, welche bloß noch dem Pfuscher zum gortsche dient. Seine Gabel macht sich der rechte Heuer nicht durch beständiges gŏre mu̦tti, sondern vielmehr durch beständiges Hantieren im Gras und Kraut stächchigi wi̦ ’ne Naadle. Und zwar werden diejenigen Zinken schärfer, welche nach der Hand hin gerichtet sind, die den Gabelstiel in dessen Mitte handhabt. Ist dies die rechte Hand, ist also der das Werkzeug zweihändig Führende rächta, so werden die rechtsseitigen Gabelzinken bis uf ene Zolle mẹe̥h abg’nu̦tzet. Ist er lingga: die linksseitigen. Nicht wenige Saaner sind aber gleicherweise li̦nggs u rächts g’wahnet. Es bedeutet einen ganz erklecklichen Zeitgewinn z. B. beim chẹe̥hre und z’Wälle rächche (s. u.) oder ụfzieh u. a. Arbeiten, bei welchen viel lẹe̥rs̆ G’läuf vermieden wird.

Mit der Gabel werden die frisch gemähten Mădi g’worbet: in energischen «Schwenkungen» 2 der Arme ohne Hinterlassung unzerteilter Pätscha ’zättet, wie nachmals der Zättwalm und die allabendlich ụfzogene Chẹe̥hrwälleni. Eine Arbeit, die sich vom unachtsamen verzättele und verzöötere von Scheitern u. dgl. gegensätzlich abhebt.

Bei sonnigem Heuwetter tritt aber an den Platz der Gabel vielfach der Rächche: das gsteigerische Rắteli. 3 Mit dem Rechen werden 112 dann auch die Wälli g’chẹe̥hrt, um auch ihre Gegenseite der von neuem scheinenden Sonne zuzuwenden, ohne daß sie ihren Duft einbüßen.

Mit dem Rechen wird ferner b’bi̦rliget, falls es sich um verlängerten Schutz vor Regen handelt. Mit dem Dürrfutter- Bĭ̦rlig vergleicht man auch etwa den vom Wind zusammengewehten Neuschnee: es hät e n-m Birlig g’schnĭ̦t: gleichsam eine mit beiden Armen zu umfassende «Trag-last». 4

En guet g’machte Birlig soll sich sälber b’schäärme. Allzu fest g’stu̦ngget und (an Schneehaufen als Sụwhundsbirliga erinnernde) allzu massige Heuhaufen würden u̦f d’Lengi der nötigen Durchlüftung entbehren, würden brü̦nne und damit sich stark entwerten. Froh ist allerdings uber solchen Riesenhaufen als gelegentliches Versteck das Wildtier, von dem die Redensart umgeht: Da vernimmt mụ ịe̥z, wa der Hasen im Höuw lị gt.

Am nächsten sonnigen Tag nun werden die Birliga zerworffe (auseinandergebreitet) und ’zättet. ’Trochchnets u d’dör rts wird das ’zättet Futter zu Zättwalme ụfg’rächchet und harrt des Verbringens auf die Heubühne. Beträchtlich gemehrt werden die Wälle durch die «zerstreut» liegen gebliebenen Halme und Kräuter: die Strụ̈tsche. Zu dieser Strụ̈tsche kommt beim Eintragen noch das G’strööd: die beim Aufnehmen der Traglasten wieder ’zööterete Abfälle. Da muß nun erst g’rächchet wärde wi̦ d’s häll Fụ̈r!

Rascher als die dicken und dichten Lagen des im Freien g’wätterete Futters, auch nur des zweutägige oder gästrige (gestern gemähten) Heus bewältigt man das eitägiga oder hụ̈tiga, weil dies (hauptsächlich als Ụsfueter) dü̦nn lị gt.

1

Zu l.

duc-tilis (ziehbar, nachgiebig:

M-L. 2788) gehört

la douille, Dülle, die kurze Röhre, in welche ein Stiel u. dgl. sich

schickt.

2

Vgl.

mhd. Wb. 8, 722-8.

3

fz.

le râteau: das

Rateli:

Walde 657;

Kluge 367;

M-L. 7078 f.

4

Schwz. Id. 4, 1502 f.

Ein ganz kleines Grundstück gibt doch wenigstens einen Bündel Futter einzuheimsen: einen Pü̦nggel. 1 Ansehnlicher schon nehmen sich e Färt als e̥ne Pü̦nggel aus. Da ist der Pü̦nggel bloß die Nachlese, die Färt aber die respektable Traglast eines echten Saaners. 2 Denn der fehrt ab (geit) 3 mit einer von ihm zum Fortbringen färtig 4 gemachten, zum fertigen, färgge gerüsteten «Ferggete», «Färggt», Färt von vielleicht 100 Kilo. Das ist eine doppelzäntnerigi 113 Traglast, wie noch alt Manna sie uf d’Schä̆rti (Schultern) näh. In spaßhafter Übertreibung sagt man: er nimmt Färti wie n’es Höuwhụs.

Eine außerordentliche Gewandtheit legte bei all dem ein junger Heuer an den Tag, der mit einer schweren Färt kurzweg über einen Stacheldraht stieg.

Höuw cheehre

Phot. Marti, Bern

Eine Färt wird gebildet durch säx bis zähen Aarvla. Der Aarvel ist eigentlich «ein Arm voll»: so viel, wie man mit einem Arm umfaßt, wie die Hampfe̥le «eine Hand volle», das Hämpfe̥li eine kleine Hand voll: so viel, wie man z’hämpfele vermag. Saanerisch heißt aber das Hämpfe̥li oder das Handpantschi auch eine Ggouffe̥le: was die hohle Hand, die mhd. goufe, zu fassen vermag. 5

Dem hampfe̥le entspricht aber das aarve̥le und aarvle als ein Umfassen mit beiden Armen, wie das äärvele als ein Umfassn mit Kinderarmen. Die Endung -e̥ta aber, welche eine Veranstaltung irgend welcher Art (z. B. eine Zü̦gl-e̥ta als Umzug) andeutet, macht aus dem aarvle eine Aarvle̥ta als möglichst weit reichende Umfassung mit beiden Armen. In unserm Fall also: von Futter. Da bewaffnet sich die rechte Hand noch mit dem Rechen, indem dessen Bögleni, welche das Joch mit dem Stiel verbinden, noch ein möglichst ansehnliches Quantum heranholen. So kommt, 114 unter gleichmäßigem aazieh u z’sämezieh, e Färt, wa sich tarf la g’sẹe̥h, auf das daarg’spreitet Höuwseil.

Die mit beachtenswerter Vorsicht ( es tarf nụ̈t us em Seil schleuffe) vollzogene Aufschichtung von Aarve̥l um Aarve̥l ist gleichwohl im Umsehen vollgewichtig worden, und mụ bịndt so fest, daß man sagen kann: das hät’s uber de n Lätsch. Wenn einer hurschig ladet u schlächt bindet, so fätschenet er de nn liecht: die Färt zerfällt. Das Zü̦lli ( S. 58) schlüpft durch die Trüegle. Das rief dem Bild für ökonomisches z’möge g’choo ( trouver les deux bouts): mit dem Zü̦lli i’ n Lätsch möge und ’s möge spanne als Erweis, daß d’s Seil längs g’nueg ist oder ’s es in die Trüegle bringe.

Nun kann der Träger, wenn er ein Protz ist, mit sịm trage protze n. 6 Das ist dann freilich nicht ein ehrlich deutsches Tragen, sondern ein welsches porte. Er portet (öppes) besonders in mühsamen Aufstieg, was dann allerdings wieder ein gut bernisches poorze ist. 7 Auch das ist freilich ein verkehrter Gebrauch von Zeit und Kraft. Denn auch der sehr starke Träger ladet «wẹe̥nig» (wie er erklärt), um z’rücke: um vorwärts zu kommen.

Die Trüegle, speziell die Höuwseiltrüegle, dieser hölzerne Handgriff, 8 paßt sich dank seiner «Drehbarkeit» 9 und seinem naagää trefflich der Faust des Bindenden und nun erst recht des Tragenden an.

Bildlich mag i d’Trüegle, wer eine schwere Aufgabe zu bewältigen imstande ist. Und wer d’s Zü̦lli i d’Trüegle bringt, wer mit dem Zü̦lli i d’Trüegle oder dür d’Trüegle mag, kommt mit den vorhandenen Mitteln und Kräften aus. Wenn ich besonders am Jahresschluß beim Überschlag des mir Verbliebenen mit meinem Geschick zufrieden sein darf, so lautet mein Zukunftswunsch: Wen n i nu̦meṇ gẹng esó stịff mit dem Zü̦lli i d’Trüegle mag! Dagegen mag dies kaum oder gar nicht, wer sich in ein zu wenig überlegtes, daher fehlschlagendes Wagnis ịng’laße hät.

1

Kann, wenn vollgestopft (

g’stungget volla), an ein trommelartiges Gerät erinnern, das bei einem Stoß (

Pu̦ngg) dumpf erklingt (

Schwz. Id. 4, 1381).

2

Vgl. aber auch

Gw. 289.

3

Weig. 1, 492.

4

Ebd. 1, 522.

5

Vgl.

Schwz. Id. 2, 127 f. Im Emmental ist die Ggouffele, was beide auseinander gehaltenen Handflächen zu halten vermögen.

6

Kluge 357.

7

Schwz. Id. 4, 1642.

8

Gw. 662;

Lf. 71. 327, wo auch «trüeglet» behandelt ist.

9

Vgl. gr.

tréchein (laufen, umlaufen) der

trochios (Rad, Scheibe), die

trochaliá (Rolle), l.

trocha (

M-L. 8929).

Sehen wir nun zu, wie so ein gewandter Träger seine Färt ụfnimmt. Vor allem hält er darauf, sie nit uf d’s Chrü̦tz, sondern uf e Chopf z’lade; d. h. sie sich dergestalt auf Nacken und Schultern zu rücken, daß ihr Gleichgewicht über dem immer noch zur Not beweglichen 115 Kopfe schwebt. Wer das hinreichend versteht, brụchti nit e̥mal sa z’haa und könnte nach dem ụfnäh die Trüegle fahren lassen ( laṇ gaa), wenn er nicht gegen üble Zufälle sich sicherstellen wollte. Als einen solchen muß er namentlich ersorge: schlechtes Laden der Färt. Die könnte zertroole, und er stüendi mitts drị.

E Färt ufnäh

Phot. Marti, Bern

Die Trüegle ist ihm also, was dem Fuhrmann das niemals aus der Hand gelassene Leitseil. Sie festhaltend, macht er d’s Chnöuw mit dem einen Bein und laat si ch z’Bode mit dem andern. So schwingt er gẹe̥ij oder hü̦bschelich — je nach der Bodenlage — die vorn emporgehobene Last sich uber e Rü̦gg ụf, vielleicht verbeiständet durch eine erfahrene Person, die ihm das Gleichgewicht der Last herstellen hilft. Dies sorglich wahrend, chnöuwet er ụf vom Boden, wobei allenfalls die Hilfsperson den Rechenstiel zum Aufstehen hinhält. Nun wird ein Bein nach dem andern g’sch träckt, und einher wandelt ein sonderbares Doppelding: oben ein riesig ovales graues Fabelwesen, unten ein gespenstisch herrenloses Paar Füße. So em Bu̦rdi rächt rösches Bättfueter gi bt aber anders Schwaach, a ls oppa e Pünggel wäschena Wasem.

Als ihrerụ vieri kommen die Bu̦rdiseileni zur Anwendung beim Binden einer Bu̦rdi (s. u.) von 3 bis 4 Zentnern, deren mehrere mit einander auf den Wagen oder Schlitten verladen werden. Wer einen necken will, ruft etwa: Dụ machist Bụrdeni, mụ chönnti si traage.

Zum Verschnüren einer Bu̦rdi bedarf es einer Bu̦rdi Seil: des Langseils und dreier kürzerer, unter sich gleich langer Seile.

« Bärghöuw?» Das ist nit Höuw, das ist Gläck! Fast so gut wi̦ Ee̥md! Vom Vergleich mit Talheu, das mit viel geringerer Mühe geerntet wird, nicht zu reden.

Als alleinig eingegebenes Dürrfutter wäre es nu̦me vi̦l z’guets, vi̦l z’hi̦tzigs u zitrị̆bigs. Trächtige Kühe würden erwärffe. Es wird darum mit Ee̥md g’mi̦schlet und auch so erst als dri̦tti Barne̥te verabreicht, nachdem die ẹe̥rsti und zweuti Barne̥te aus bloßem Mattheu bestanden hat. Der «dritte Akt» einer Hi̦rtete (einer täglich zweimaligen Fütterung) besteht dann im träähe im Stall oder am Brunnen, wo die feinen ätherischen Öle des mitverzehrten Bergheus ein ausgiebiges trĭ̦he veranlassen. Wahrend des Desserts — es chlịs Bi̦tzi Matthöuw oder Usfueter — bereiten sich die Milchorgane bereits vor zur Spende eines Platsch, eines Schöpf, einer Schwätti Milch, welche für normale nu̦me z’schwäri ist, aber von erfahrnen Milchkäufern um so mehr gesucht wird. Die passen u̦f Bärghöuwmilch wị d’Chatz u̦f d’Mụụs.

Wer im Spätsommer an einer Bärghöuwtri̦ste ( S. 128) vorübergeht, begreift das auch. Daas schmäckt bi̦’m Tonnderli, mụ möchti grad sälber d’rab frässe! Kein Wunder: Mu̦ttnere ( S. 92) und Adelgras ( S. 91), Ruchgras und andere kostbare Höhenpflanzen sind reich wie nirgends in der Niederung in die so mannigfaltigen Wildheupflanzen eingestreut und machen sie zu Gegenstücken der ebenfalls hochgeschätzten sumpfigen Streuewiesen.

Der Wert der erstern wird wesentlich erhöht, indem man gerade auch das grääsigst, schni̦tzigst Fueter laat ŭ̦́berlĭge, ú̦bergaa, ụberjä́hre: es nur alle zwei Jahre erntet, ihm also ein Ruewjahr gönnt. Der scheinbare Verlust wird zehnfach eingebracht: die dem ịfụle überlassenen Pflanzen ersetzen zunächst einmal die hier unmöglich aufbringbare Tü̦ngi (Düngung). Die jungen aber werden durch jene noch sorglich gegen Frost und Hitze ’täckt, nachdem ihr Fortbestand durch die belassene Frist zum blüeije und versaamme gesichert worden und die Wurzeln ’teuffet und b’breitet hei. Der Boden festigt sich und 117 ist den Gefahren der Erdschlipfe ( Bru̦u̦ch) weniger ausgesetzt. Das zeigt das fadenscheinige Gewand der ei n- statt zweujährige Mäder, das überall die Spuren der Vergandung ( S. 32) sehen läßt: Lücken, Brüche, Runsen, Geröll, Lawinenspuren.

Itraage

Phot. Marti, Bern

Die durch solches chönne warte gewonnene Zeit räckt vielleicht zum rụmme flacherer Strecken, die sonst immer nur gandigs Höuw als freilich sehr ergĭ̦blichs, aber spärliches Futter zu ernten geben. Es bleiben dann noch genug «eingeschorne» Stellen von Schartehöuw. Abwechslung von Flüehne, auf denen es z’flüehöuwe gibt, mit Rutschgebieten als Plätzen für Rü̦tschhöuw fehlt auch nicht. Insbesondere aber ist das Saanenland reich an Ri̦tze ( S. 55); so reich, daß man vielenorts Ri̦tzhöuw geradezu gleichbedeutend mit Wild- oder Bergheu nimmt. Gemäß der Worteinheit aber mit «Riß», d. i. in den Boden eingeritzte oder eingerissene Vertiefung, wozu die entsprechende Erhöhung gehört, ist der Ri̦tz 2 die näher bestimmte Bodengestalt, wie die Chriegsri̦tza 3 zwischen Lenk und Lauenen. Zu Gsteig gehören die neben der Ịsenau gelegenen Ri̦tze der Ezerin: der Ịsering oder, mit dem bekannten Wandel des s zu s̆: der Ịschering. Und da man in den oder «i̦-n Ịschering» ritzheuen geht, wurden aus 118 ihm die Nĭ̦schering-Rịtza. Am Olden liegen die heute fast nur noch beweideten Berge Schafri̦tz, Chalberri̦tz, G’meinri̦tz. Wir notieren ferner den Stiereri̦tz ( S. 55), die Wallisbrandrịtza (Gst.), die Grị̆deri̦tza (La., vgl. S. 78), den Armeri̦tz (Tp.), die Ri̦tzmä̆der und Wallri̦tzmä̆der (Tp.), den Eemdri̦tz (Tp.). Der letztere liefert Ziegenfutter, andere geben Notheu für Sommerschneetage. Alle aber ordnen sich dem Begriff des Höuwbärg unter, auf welchen man Höuwbärghöuw gewinnt, auf welche man geit ga bärghöuwe oder höuwbärge, höuwbärgne.

Heit e̥r guet g’höuwbärget? Die teilnahmsvolle Grußfrage gilt Männern und ganzen Familien, welche von einer ebenso anstrengungs- und entbehrungsvollen wie für ihr Aus- und Fortkommen belangreichen, mehrtägigen Bergheuernte vielleicht aus halbtägiger Entfernung zurückgekehrt sind. Denn es gibt saanerische Gemeindeteile, in welchen diese Ernte einen so großen Teil des Futterbedarfes deckt, daß ein Ausfall wie im Hageljahr 1917 geradezu kritisch wirken kann. So namentlich im Tu̦rpach mit seinem e Stund breite und e Stund hööije Heuberg, der teilweise außerordentlich stotze von 1500 bis 2000 m ansteigt.

Von welchem Belang sein Ertrag z. B. im Jahr 1764 für die Ortschaft war, sagte der Ortsgeistliche Gerber in seinem Pfarrbericht: «Man trifft im Turbach neben schönen Wiesen und Bergen, welche unvergleichlich fruchtbar an trefflichem Futter sind, noch ein sehr steiles Gebürg, das wegen seiner Lage und Mangel an Holz nicht könnte mit Nutzen zur Sömmerung dienen. Die Anwohner dieses Tales gehen daher im August und heuen dies Futter mit Leib- und Lebensgefahr ein und erhalten einzig mit diesem kostbaren Bergheu hundert Kühe den langen Winter hindurch.»

Statt dieser hundert konnte man im Winter 1919/1920 achz’g der größer und futterbedürftiger gewordenen Simmentalerkühe nähren; im Mittel rechnet man im Turpach auf Bergheu für nah zuehi fü̦̆fz’g Chüeh.

Ein anderer äußerst wichtiger Heuberg ist die Südwestwand des Tscherzistals: des Tschärzis ( S. 53). Ihm reihen sich an Ergiebigkeit an: der Bachbärg (Scheidbachtal), der Olde, der Wị̆tembärg, der Meiel, sodann der Rü̦wlis(s)e. Auch d’Lauene besitzt ansehnliche Wildheuplanken.

So umfangreiche und vielgestaltige Heuberge aber wie die des Tschärzis und des Tu̦rpach teilen sich begreiflich in eine große Zahl von Einzelrevieren mit su̦nderige Nääme. Diese führen wir hier nach Bedeutungsgruppen auf, die eindle̥f des Tschärzis kurz mit «(Tsch.)» heraushebend, wie die paar von Lauenen mit «(La.)».

119 Alle elf Reviere der Tschärziswand heißen im weitern Sinn d’Schaartemä̆der, kurz: d’Schaarti. Sie bilden den Schaartehöuwbärg, dessen Steine gemäß der geläufigen Deutung ( S. 55) Schaarti i d’Sääse mache. Insbesondere trifft dies zu bei den eigentlichen Schaartemä̆dere und im Schaartembärgli. Der Sense wird freilich auch im Steimä̆dli und im Steinembärg (Tp.) zugesetzt. Weitere Nöte bringen die Tụ̈ifelsschü̦pfi, d’s Löuweli (kleine Lawine, S. 28) und die außerordentlich steilen Sparrle̥ni, wo man zu gegenseitiger Aushilfe beim Abräumen des Heus «enandere mueß ga sparne». 4 Steine «halten das Mähen auf» ( hei’s ụf) in den Haltemä̆dere: an der Haalte (Halde, S. 56) über einer kleinen Ebene wie dem Plaani, den Grü̦ndschü̦pfe (La.), dem Glattmahd, der Glätti (Bachberg). Vom Augstchu̦mmi oder einfach Chu̦mmi ( combe, S. 64) heben sich ab der Chopf (Tp.) 5 und die Öörtleni 6 (Tsch.), welche, durch Gräben gebildet, zwischen Waldbändeln als obern Ausläufern eines Waldes in Zipfeln gegen diesen hinunter auslaufen. D’Stü̦̆blimä̆der (La.) erklären sich aus den Stü̦̆blene der Gips- und Schwefelablagerungen ( S. 78). An Formationsvergleichungen wie der Schŭ̦felstịịl und d’s Schụ̆felmahd, sowie d’s Haaggi wird der Bezirk in den Nase (Tsch.) sich anschließen, wenn nicht seine sehr arbeitsreiche Beheuung an den Ausspruch gemahnt: Jä, daas hät e Nase!

Der Rootebrú̦nne, d’s Brunnemahd (La.). Der Bachbärg und d’s Bachbärgli. D’Bru̦u̦ch- (Erdrutsch) und d’Laubmäder. D’Sääfeneflueh als die höchste Tschärzisflueh, bestanden von Tschụ̆dere (s. u.) der Sääfene ( Juniperus Sabina). Das wasserlose Wịßtanni am Pri̦melód. Der Schafbärg ( S. 145). Die Geißbalm («Balm» als Fluhband: S. 119). D’s Geiß- und d’s Stieremahd, d’Chüeschü̦̆pfemä̆der Der Hüenerbärg (La.). Alte Besitzernamen: der Brandsbärg. Basler’s Äggli. D’s Tü̦llerli. Falksmatte (La.). D’Hụ̆́ge̥le̥ni: 4 Mädle̥ni am Prime1ód (Tsch.). Ob ihnen: d’Rŭ̦bisbö̆de. Der Schnĭ̦der. D’s Walkerli. D’s Rụsseli gehörte einem Rụssi.

Wir reihen an: d’s Standemahd nördlich des Standgrabe (Tsch.). D’Schloßmatte (der Emdri̦tz, s. o.). D’Pfaffebärgmä̆der. In de Hääge mit der Häägehütte (Tsch.). D’s Maarchli. — D’s Glä̆si: feucht und schlüpfrig, auch in kalten Sommernächten vereist, glatt und schịnig, glä̆sig wie Glas. Táschachchlimäder (s̆s̆).

1

Vgl. A. v. Rütte: «Die wilden Heuer» in

Schatzm. 4, 142 ff.; Pfr. Ernst Buß: «Der Heuberger» bei Osenbrüggen, abgedruckt im Fortbildungsschüler, 17. Januar 1920; Anderegg, Alpwirtschaft (Bern u. Lpz. 1896);

Schröter 316 u. ö. Mündliche Belehrungen: Schwellenmeister Steiner und Sanetschwerkvorarbeiter

Marti im Gsteig; Lehrer

Frutschi im Turpach als Führer durch ein arbeitsreiches Heuertagwerk alldort. Bertha v. Grünigen.

2

Schwz. Id. 6, 1376 ff.; 1927-30.

3

Ebd. 1728.

4

Wie mit dem Sparren Lasten heben helfen.

5

Tw. Nachw. 17.

6

Ort als Spitze:

Kluge 338.

Die Bergheumähder sind aus Gemeinde- in Privatbesitz übergegangen. Sie werden zumeist von den Eignern beheuet. Wo nicht, werden sie auf kürzere oder längere Zeit verpachtet. Der Zins besteht in einem bestimmten Anteil des Ertrages, und zwar so, daß mụ’s dri̦ttlet, oder halbiert, oder viertlet. Von gä̆bige untern Partien bezieht der Eigner zumeist zwöö Drittla, von hochgelegenen und schwierigen eina. I n halbe geit’s bei Mittellagen. Der Heuer kann erklären: I höuwe der das Medli i n halbe, aber wenn du z’fride bist, gist mer e Vorbu̦rdi. I mache’s um de n Drittel, aber i wott e Vorbu̦rdi! (Also eine mehr als den abgemachten Teil.) Die Zahlungseinbeit besteht überhaupt in B̦urdene, deren drụ̈iụ ein Chlafter 1 ausmachen: den Achtel einer Chuewinterig. Die Bu̦rdeni erhält der Eigner im Winter ausgefolgt am Talweg, bis wohin sie g’schlittnet (s. u.) werden. Gebühren dem Pächter und Heuer zwei Drittel, so belegt er die ersti Burdi mit einer Schnẹe̥mu̦tte, die zweite mit einem Chrĭ̦sästli, auf die dritte tuet er nụ̈t: die gehört dem Heubergeigner. Oder die Bu̦rdeni werden verlooßet: d’s längst Löösli nimmt die und die Bu̦rdi.

Höuwbärghütte am Primelod

Phot. Seewer, Gsteig

Nach Bu̦rdene sind nunmehr die Heumähder auch g’schätzt, und mit dieser Schatzig (Schatztig) sind sie im Grundbuch eingetragen. Wie Talgrundstücke sind sie aab- oder ụsg’marheti.

121 Ein interessanter Überrest alter Eigentumsverhältnisse findet sich noch im Turpach oberhalb des einstigen Bä̆dli ( S. 79) gegenüber dem neuen Schulhaus. Dort überschreiten wir in steilem Anstieg d’s under und d’s ober Höuwrächt. Das obere gehört als Privateigentum zum Scheidbach ( S. 19), das untere ist Kollektiveigentum mehrerer Haushaltungen. Die teilen sich derart in den Nutzen, daß die eine Hälfte von ihnen d’s eint Jahr höuwet u ströuwenet und das auf dem beträchtlichen Grundstück stehende Höuwhụs in Beschlag nimmt, die anderi Partii d’s ander Jahr. Und zwar schreitet jede Haushaltung jeder Partei auf dem ihr zueg’marchete Heu- und Ströuwi-Bi̦tz zur Arbeit, wännd sị will. 1a Das sind die mehrfach vorhandenen «Wechselmäder». I han es ganzes un es Wäxelmahd.

Aufbruch zum Bergheuet

Phot. Seewer, Gsteig

So war’s nicht immer. Es konnte zugehen wie im Glarnerland, wo der Heuerarbeit auf den Höhen (da ist ja «keis G’sätz u kei Richter!») der zuerst Gekommene einen Kampf um Mein und Dein durch Wort und Tat mit dem «Eindringling» in seine «Rechte» vorausgehen lassen mußte.

Da hieß es: Lang vor em spitze Tag ụf! Aber morgethasta ist auch der heutige Saaner Bergheuer, wenn er nicht mit dem vielstündigen Aufstieg zum Arbeitsplatze d’Zit verplämpele will. Da muß natürlich am Vorabend die gesamte Ausrüstung bis u̦f d’s Tü̦̆pfi bereit liegen.

122 Von der kann Leib und Leben abhängen — nirgends im Saanenland wie im Abläntschen mit seinem Rueders̆bärg, und wie auf den Tschärzisflüehne, wo vor etwa fünfzig Jahren Maria Raaflaub erfalle (ertroolet) ist, und wo Anno 1921 der Blitz den Christen Gander erschlug.

Wenn aber nicht Gefahren, so bedrohen den Bergheuer doch die Beschwerden der ru̦tschige Steirĭ̦sene, unzeitigen Schnees usw. Und so gehören denn guetg’gri̦ffeti Gri̦ffị̆se für a d’Bärgschueh zum ABC der Ausrüstung. Ebenso warm’s G’fätz.

Zum unzertrennlichen Geleit des Bergheuers gehört wenigstens ei Geiß, wo nicht zwo Geiß, oder ihrer drụ̈iụ für eine ganze Familie. Beisammen im noch so provisorischen Verschlag oder auf gefahrloser Weide, sind die um Zeitvertreib ( churzi Zị̆t) nicht verlegen. Will die eine Ruew haa, wird sie aṇgẹe̥nds von der oder den andern an den Ohren gezupft, bis sie den Kopf senkt und die damit «angeblich» selber provozierten Sti̦chcha mit der gehörnten oder ungehörnten Stirne gebührend pariert, die ordentlich weit hörbaren Pu̦tscha lediglich als wohligen Kitzel der niemals gekämmten Stirmwulst empfindend. U nd wịl sị nu̦me d’Chöpf brụhe u nd keiner Chriegswaffe, su̦ blịbt’s es lu̦stigs Spi̦i̦l. Hand chẹe̥hrum tüe sị wi̦der chöuwlen u gglöggele.

Täglich zwü̦re frische Milch schmeckt auf dem Heuberg doppelt trefflich zum mitgenommenen Chẹe̥s u nd-b Brot, zu den vielleicht im Seckli mitgeschleppten Härdäpfle und dem Bi̦tz dü̦r re̥m Fleisch, das man hịe̥ u nd daa nach schwerem Tagewerk sich zum Ggaffị gönnt.

Kụmplizierter wird die Ausrüstung, wenn, wie im Turpach, gleich die ganze Haushaltung, sogar mit zweimönḁtige Chinde, in den leichter erreichbaren, nicht allzu fernen Heuberg mitwandert. Da kụnke̥riert mit dem gesamten Heuergerät (s. o.) vor allem das mitzuschleppende Bättzụ̈g und das G’wand für z’tụsche (s̆s̆, sich umzukleiden, s. u.).

Griffiseschueh

Endlich ist man in der drei- bis etwa zwölftägigen «Sommerfrische» angelangt; in einer «Alpenruhe» für Bergheuer. Das halbdürre Heu, das man gleich nach Ankunft für das G’lĭ̦ger vorweg bereitet, ist wohl zu Anfang linds, wird aber in kurzem vam lĭ̦ge härts, so daß auch der Unverwöhnte Chrụ̈tzwẹe̥h abkriegt. Zurfriedener schon bleibt man mit dem rasch aus zusammengeschleppten Felsstücken neu errichteten oder vom letzten Jahr her wieder angetretenen, etwas bässere Fụ̈rgrüebli, 123 für dessen Speisung (s. u.) eine Zwergföhre, eine Alpenrosengruppe oder alt Raamäst (dürre Alpenerlen) sorgen.

So n es Höuwbärghüttli nicht von einer Lauene verstochches zu finden, sondern gleich wieder beziehen zu können, gibt Mut zu sofortiger erster Tagesarbeit.