|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Vor mehr als einem Menschenalter schickte ich diesem Abschnitt folgende Bemerkung voraus: »Ich habe versucht, allgemein verbreitete Ansichten vom römischen Luxus als unhaltbar zu erweisen. Als ich meine Untersuchungen über diesen Gegenstand begann, teilte ich diese Ansichten durchaus; je weiter ich aber darin fortschritt, desto unmöglicher schien es mir, sie festzuhalten. Ihre Unhaltbarkeit glaubte ich namentlich auch durch Vergleichungen mit dem Luxus anderer Zeiten dartun zu müssen. Ohne Zweifel würde mich eine bessere Kenntnis der mittelalterlichen und neueren Kulturgeschichte in den Stand gesetzt haben, bessere Parallelen zu wählen und Irrtümer zu vermeiden, die bei der Benutzung eines nur durch den Zufall gebotenen und großenteils aus abgeleiteten Quellen geschöpften Materials fast unausbleiblich sind. Da ich überdies hier auch dadurch der Gefahr zu irren ausgesetzt gewesen bin, daß ich nicht umhin konnte, das mir fremde Gebiet der Nationalökonomie zu streifen, habe ich um so mehr Grund, diesen Abschnitt, als einen ersten Versuch der Vergleichung des römischen Luxus mit dem Luxus anderer Zeiten, der Nachsicht sachkundiger Leser zu empfehlen.«

Ich bin seitdem fortwährend bemüht gewesen, zur Beurteilung des römischen Luxus aus dem Luxus anderer Zeiten zahlreichere und sicherere Anhaltspunkte zu gewinnen, namentlich mit Hilfe neu erschienener Arbeiten. Freilich habe ich dabei je länger je mehr die Mißlichkeit aller solcher Vergleichungen eingesehen, da man selten oder nie die wirkenden Kräfte und Einflüsse, durch welche die zu vergleichenden Erscheinungen bedingt waren, auch nur in einiger Vollständigkeit übersieht und daher gewiß nur zu oft genötigt ist, Tatsachen zu verwerten, die, aus ihrem natürlichen Zusammenhange gerissen, einen täuschenden Eindruck zu machen und das Urteil irrezuleiten als zu berichtigen geeignet sind.

Trotzdem halte ich diese Vergleichungen nicht nur nicht für wertlos, sondern auch für unentbehrlich. Auch die Beurteilung des römischen Luxus beruht vorzugsweise auf solchen aus dem Zusammenhang gerissenen, zum Teil überdies von den alten Schriftstellern tendenziös ausgewählten Tatsachen. Wenn ich zur Verbreitung der Überzeugung beigetragen haben sollte, daß es einer größeren Vorsicht als der bisher angewandten zur Beantwortung der hier aufzuwerfenden schwierigen Fragen bedarf, und wenn es mir außerdem gelungen sein sollte, den römischen Luxus von dem Nimbus des Fabelhaften und Unerhörten zu befreien, so würde meine Arbeit nicht fruchtlos gewesen sein.

Wer eine seit Jahrhunderten herrschende Ansicht zu bekämpfen unternimmt, muß auf vielfachen und entschiedenen Widerspruch gefaßt sein. Ich erkenne aber auch bereitwillig an, daß er sehr der Gefahr ausgesetzt ist, eine Vorliebe für die neue gewonnene Ansicht zu fassen und denjenigen Momenten, die zu ihren Gunsten zu sprechen scheinen, einen zu großen Wert beizulegen. Wie weit es immer gelungen ist, mich von einer solchen Befangenheit freizuhalten, muß ich dem Urteil meiner Leser überlassen.

Der Vorwurf, daß ich den römischen Luxus zu günstig aufgefaßt habe, ist mir wiederholt gemacht, aber bisher nicht hinlänglich begründet worden, um mich zu einer Änderung meiner Ansicht zu veranlassen. Die sehr allgemein gehaltenen Einwendungen von Baudrillart in seiner (sonst überaus wohlwollenden) Anzeige der französischen Bearbeitung dieses Buchs und in seiner Histoire du luxe, II, 393 ff., haben meine Überzeugung ebensowenig erschüttert wie folgende Bemerkung von Nissen in den Pompejanischen Studien, S. 667: »Man kann den römischen Luxus erklären, vielleicht entschuldigen, aber mit keinen Künsten der Interpretation hinwegdeuten. Die Klagen patriotischer Schriftsteller sind doch ganz anders begründet, als uns z. B. Friedländer glauben machen will. Der Luxus hat die Freiheit der Römer vernichtet. Und wer das Verschwinden der Atrien Pompejis in den Gärten der Sullaner verfolgt, dem mag wohl das trübe Wort des Plinius in den Sinn kommen: latifundia perdidere Italiam.«

Daß ich »Künste der Interpretation« wenigstens nicht wissentlich angewandt habe, brauche ich hoffentlich nicht erst zu versichern. Ich wiederhole, daß meine Resultate sich mir nicht bloß als ungesuchte ergeben haben, sondern auch als unerwartete. Welche der von mir für unbegründet erklärten Klagen römischer Schriftsteller Nissen für begründet hält, geht aus seinen Worten nicht hervor. Die Klage des Plinius über die Latifundien aber kann unmöglich dazu gehören, da ich bei den meiner Arbeit gesteckten Grenzen ihre Berechtigung ebensowenig zu prüfen als die Frage zu beantworten hatte, und in inwiefern der Luxus die Freiheit der Römer vernichtet habe. Ich würde sie allerdings anders beantworten als Nissen. Ohne zu leugnen, daß auch der Luxus zum Untergange der Republik mitgewirkt habe, halte ich ihn doch weit mehr für ein Symptom als für eine Ursache, für eine der notwendigen Folgen der großen volkswirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen, die seit den punischen Kriegen die Fundamente der Republik untergraben haben: der Anhäufung großer Kapitalien neben der Abnahme des Mittelstands und der Zunahme des Proletariats einerseits, und der Zerstörung der alten Einfachheit und Sittenstrenge durch die Steigerung der Bedürfnisse, die Vermehrung der Genußmittel und das Überhandnehmen der Genußsucht anderseits. (Geschrieben 1909.)

Die sehr verbreitete Ansicht, das der Luxus des späteren römischen Altertums ein ebenso beispielloser und fabelhafter wie unsittlicher und törichter gewesen sei, ist noch heute nicht wesentlich anders begründet, als es von Meursius in seiner 1605 erschienenen kleinen Schrift: »Roma luxurians sive de luxu Romanorum« geschehen ist; denn sie beruht auf dem Gesamteindruck einer Anzahl bunt zusammengewürfelter, durchaus heterogener Tatsachen, von denen die erstaunlichsten und ungeheuerlichsten auch die bekanntesten sind. Bei dem Gedanken an das kaiserliche Rom drängen sich der Erinnerung jene so oft wiederholten Erzählungen auf von den Bauten im Meer, den Gärten auf hohen Dächern, der Verwendung von Gold und Silber zu den Hufbeschlägen der Maultiere sowie zu den Behältern für Kot, von den Bädern in Eselsmilch und wohlriechenden Essenzen, den Getränken, in denen kostbare Perlen aufgelöst waren, den aus Pfauengehirnen und Flamingozungen bereiteten Gerichten, und was dergleichen mehr ist.

Zur Festhaltung übertriebener Vorstellungen hat übrigens auch hier wie anderwärts die Neigung beigetragen, die Erscheinungen des römischen Lebens im Guten wie im Bösen von vornherein im Verhältnis zu den entsprechenden der modernen Welt als riesenhaft anzusehen: eine Neigung, von der selbst die besten Altertumskenner keineswegs immer frei gewesen sind, wie C. G. Zumpt, welcher meinte, daß wir in der Kunst des Genießens gegen die Alten Kinder sind, und W. A. Becker, demgegenüber der verschwenderischen Pracht Roms der ausschweifendste Luxus aller Zeiten als ärmliches Unvermögen erschien. Bei näherer Betrachtung ergibt sich jedoch, daß die Tatsachen, auf die man sich zu berufen pflegt, wenigstens zum Teil falsch aufgefaßt oder falsch gruppiert sind, und daß die herrschende Ansicht wesentlicher Einschränkungen bedarf. Dies würde selbst dann der Fall sein, wenn die betreffenden Angaben überall den vollen Glauben verdienten, der ihnen zum Teil ihrer Natur nach von vornherein versagt werden muß.

Übrigens würden auch diejenigen, die vor ein paar Menschenaltern den römischen Luxus als einen beispiellosen und ungeheuerlichen ansahen, heute wahrscheinlich anders urteilen. Gerade seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, noch mehr seit dessen Mitte, ist in der ganzen zivilisierten Welt eine außerordentlich große Zunahme des Luxus eingetreten und unser Maßstab dadurch ein völlig anderer geworden. Der Luxus des ersten französischen Kaiserreichs, der damals die Welt in Erstaunen setzte, erscheint mit dem des zweiten verglichen, sehr bescheiden. Ein englischer Autor, Alfred Austin, sagte im Jahre 1883, daß im letzten Menschenalter in England das Wachstum des Luxus mit dem des Reichtums gleichen Schritt gehalten habe, und (nach Gladstone) die Vermehrung des letzteren in den letzten fünfzig Jahren größer gewesen sei als in allen früheren Jahrhunderten seit der normannischen Eroberung. Die ganze Lebensführung der Reichen biete ein Schauspiel, wie es die Welt nicht gesehen habe, seit Rom sich seinem Falle zuneigte.

Sodann ist die durch die Natur der Überlieferung auf dem ganzen Gebiete der Altertumswissenschaft bedingte Gefahr, aus einzelnen zufällig berichteten Fällen falsche Schlüsse zu ziehen und Ausnahmen für die Regel anzusehen, auch von den Beurteilern des römischen Luxus keineswegs immer vermieden worden. Aber man hat überdies auch, wie gesagt, seit dem Vorgange von Meursius Berichte aus den verschiedensten Zeiten und von der verschiedensten Art durcheinandergeworfen: Berichte von den Extravaganzen berüchtigter Verschwender, der fürstlichen Lebensweise prachtliebender Großen, den raffinierten Schwelgereien der Virtuosen des Genusses – und zwar gewöhnlich ohne Rücksicht auf den Standpunkt der Berichterstatter und auf den Zusammenhang, in dem die Tatsachen mitgeteilt werden.

Vor allem hätte immer ganz von der Betrachtung ausgeschlossen bleiben sollen, was von dem Luxus einzelner Kaiser berichtet wird. Der Luxus eines Caligula und Nero erhielt seinen Ausnahmecharakter dadurch, daß er eine Dokumentation ihres Allmachtschwindels war. Sie wollten auch hierin die übermenschliche Macht und Größe des Cäsarentums, den unermeßlichen Abstand des Weltherrschers von seinen Untertanen zur Anschauung bringen, für sie sollte es keine Unmöglichkeit, für ihren Willen keine Schranke geben. In diesem Sinne ließ Caligula – dessen Cäsarenwahnsinn übrigens vielleicht nicht ohne eine Beimischung wirklicher Verrücktheit war – an tiefen und gefährlichen Stellen des Meeres Bauten aufführen und verpraßte den Tribut dreier Provinzen (10 Millionen Sesterzen, d. h. über 2 Millionen Mark) an einem Tage; in diesem Sinne unternahmen er und Nero, bei ihren Festen, in ihren Prachtschiffen und Palästen die Träume einer ausschweifenden Phantasie zu verwirklichen.

Doch Caligula und Nero sind auch in dieser Beziehung unter den Kaisern der beiden ersten Jahrhunderte fast alleinstehende Ausnahmen, da man ihnen nicht einmal Lucius Verus an die Seite stellen kann, und der Luxus des Vitellius sich auf die Befriedigung einer monströsen Gefräßigkeit beschränkte. Dagegen sind Tiberius, Galba, Vespasian, Pertinax bis zur Kargheit sparsam, und unter den übrigen keiner ein eigentlicher Verschwender gewesen. Und es fragt sich wohl noch, ob selbst der Luxus Caligulas und Neros widersinniger und verderblicher war als der mancher kleinen deutschen Despoten des 17. und 18. Jahrhunderts. Denn wenn August der Starke allein für eine einzige Oper 80.000 Taler, für das Lustlager von Mühlberg 5 Millionen verausgabte; wenn Karl Eugen von Württemberg (der Stifter der Karlsschule) seinen Hof zum glänzendsten in ganz Europa machte, die ersten Künstler in seinen Schauspielen auftreten, unter seinen Gästen die kostbarsten Geschenke verlosen, für die Menge Weinfontänen springen ließ, Feuerwerke gab, die eine halbe Tonne Golds kosteten, Seen auf Bergen graben ließ und Schlittenfahrten veranstaltete, zu denen der Schnee meilenweit herbeigeschafft werden mußte: so wurden die Mittel zu dieser rasenden Verschwendung doch in Ländern erpreßt, deren Steuerkraft schwerlich die einer einzigen größeren römischen Provinz erreichte. Unter August dem Starken beliefen sich die Einkünfte Sachsens auf 6 Millionen Taler. In Württemberg (einem Lande mit 152 Quadratmeilen und etwa 650.000 Einwohnern) deckten unter Herzog Karl Eugen (1737-1793) die ordentlichen Einnahmen aus dem Kammergut und den Steuern die Ausgaben nicht. Jedenfalls aber würde ein Schluß von dem Luxus Caligulas und Neros auf den des damaligen Rom ebenso unzulässig sein, wie ein Schluß von den Ausschweifungen der absolutistischen Höfe auf die Sitten des damaligen Deutschland.

Ebensowenig wie auf die Beispiele der römischen Kaiser kann man sich bei der Beurteilung des römischen Luxus ohne weiteres auf die jener Großen in der letzten Zeit der Republik berufen, die in siegreichen Feldzügen reiche, zum Teil noch unerschöpfte Länder plünderten und von dort ungeheure Schätze heimbrachten. Die kolossale Verschwendung eines Lucullus, Scaurus, Pompejus, Cäsar war durch Umstände und Veranlassungen bedingt, die später im Altertum nicht wieder eingetreten sind; sie ist selbst von den Kaisern kaum jemals überboten worden. Plutarch sagt, daß die Gärten des Lucullus trotz der großen, seitdem erfolgten Zunahme des Luxus zu den prachtvollsten unter den kaiserlichen gezählt wurden; Plinius, daß ein Privatmann wie Scaurus durch sein Theater die Bauten des Caligula und Nero an unsinniger Verschwendung übertroffen habe. Es mag dahingestellt bleiben, ob die seit Jahrhunderten von orientalischen Despoten aufgehäuften Gold- und Juwelenschätze, die den römischen Besiegern Asiens zufielen, der Beute der spanischen Konquistadoren, der englischen Eroberer Ostindiens nachstanden. Das Lösegeld für den Inka Atahualpa von Peru wird auf 23,300.998 Frcs. angegeben (eine Summe, deren damaliger relativer Wert das Vierfache des heutigen betragen soll); auf Pizarros Anteil kam ein Wert von 1,402.748 Frcs. Für Clive wäre es in Bengalen während seiner zweiten Verwaltung, wie Macaulay sagt, leicht gewesen, Reichtümer aufzuhäufen, wie sie kein Untertan in Europa besaß. Ohne die reichen Bewohner der Provinz einem stärkeren Drucke zu unterwerfen, als an den sie ihre mildesten Beherrscher gewöhnt hatten, hätte er Geschenke im Belauf von 300.000 Lstr. jährlich empfangen können; die benachbarten Fürsten würden gern jeden Preis für seine Gunst gezahlt haben. Den römischen Feldherren und Beamten im Orient boten sich dieselben Gelegenheiten wie Clive und Warren Hastings; von der Mäßigung und verhältnismäßigen Uneigennützigkeit des ersteren aber waren sie ebenso weit entfernt wie der letztere. Wie ungeheure Summen ihnen zuströmten, mögen einige Angaben zeigen. Der Judenfürst Aristobulus bestach bei seinem Streite mit seinem Bruder, dem Hohenpriester Hyrcanus, den Legaten A. Gabinius mit 300, den Quästor M. Aemilius Scaurus mit 400 Talenten, und versuchte dasselbe auch bei Pompejus mit einem goldenen Weinstock im Wert von 500 Talenten (nahezu 2½ Millionen Mark). Ptolemäus Mennäi, Fürst eines Raubstaats am Libanon, kaufte von Pompejus Freiheit und Fortbestand seiner Herrschaft für 1000 Talente (4,7 Millionen Mark), die Pompejus zur Besoldung seiner Truppen verwandte. Ariobarzanes von Cappadocien zahlte an ihn monatlich 33 Talente (155.600 Mark), die noch nicht zur Abtragung der Zinsen seiner Schulden hinreichten. Gabinius hatte als Prokonsul in Syrien 100 Millionen Denare (70 Millionen Mark) erpreßt. Dem Könige von Ägypten Ptolemäus Auletes hatte er angeblich seine Unterstützung für 10.000 Talente (47 Millionen Mark) zugesagt, nachdem Cäsar in seinem eigenen und Pompejus' Namen demselben bereits gegen 600 Talente (über 28 Millionen Mark) abgenommen hatte. Crassus raubte aus dem Tempel zu Jerusalem an Geld und Geldeswert 10.000 Talente. Auch Gallien, dessen Reichtum bei den Römern sprichwörtlich blieb, war in Cäsars Zeit ein goldreiches Land. Der von Q. Servilius Cäpio (etwa 106) aus der Tektosagenstadt Tolosa geraubte Tempelschatz hatte nach Posidonius 15.000 Talente (über 70 Millionen Mark) betragen. Im ganzen Gebiete des Rheins und in dem der Loire und Seine ist bis auf Cäsar in großer Menge, ja vielleicht an vielen Orten allein Gold geschlagen worden, und Cäsar brachte von der gallischen Beute dessen so viel auf den Markt, daß das Pfund zu 3000 (statt 4000) Sesterzen in Italien und den Provinzen verkauft wurde, also um 25 Prozent gegen Silber fiel.

Ebenso groß wie die Beute jener Römer in der letzten Zeit der Republik waren aber auch die Ausgaben, zu denen ihre Stellung und die Ruchbarkeit ihrer Verbrechen sie nötigte. Oft mußten sie, wie Warren Hastings, die geraubten Schätze ganz oder teilweise opfern, um eine Freisprechung von den gegen sie erhobenen Anklagen zu erwirken. Immer aber verschlang der zu den großen politischen Unternehmungen erforderliche Aufwand die kolossalen Bestechungen, die Unterhaltung eines ungeheuren Trosses von Anhängern und die Schauspiele, deren Pracht ans Fabelhafte grenzte, enorme Summen. Die Ädilität des Scaurus erschöpfte sein Vermögen und stürzte ihn in Schulden. So zerrannen jene Schätze zum großen Teil so, wie sie gewonnen waren, und der wirkliche Besitz der damaligen Nabobs stand weder zu ihren Erwerbungen noch zu ihrer Verschwendung im Verhältnis. Selbst Crassus, dessen Reichtum in seiner Zeit als beispiellos gegolten zu haben scheint, war nicht so reich wie mehrere Freigelassene der ersten Kaiserzeit, wie Pallas, Callistus und Narcissus. Er besaß vor dem parthischen Kriege etwa 7100 Talente (33½ Millionen Mark). Dem älteren Plinius erschien die letzte Zeit der Republik, mit der Gegenwart verglichen, als eine Zeit der Armut. Wahrscheinlich erreichten in der Tat die großen Kapitalansammlungen in der Kaiserzeit nicht nur eine größere Höhe, sondern waren auch häufiger als in der Republik. Die Ursachen, die eine Hebung des Wohlstands überhaupt bewirkten, trugen auch zur Bildung kolossaler Einzelvermögen bei: namentlich die Ausbeutung zahlreicher neuer, noch unerschöpfter Provinzen, der Aufschwung des Handels, besonders mit Völkern, die in der Kultur tiefer standen, die Sicherung und die vielfachen Erleichterungen des Verkehrs, wohl auch die Beschleunigung des Geldumlaufs.

Aber auch die Summen der größten Reichtümer in der Kaiserzeit stehen (obwohl sie ein dem modernen Reichtum in der Regel fehlendes, sehr bedeutendes Wertobjekt, die Sklaven, in sich schlossen) hinter den Summen, zu welchen die höchsten Vermögen und Einkünfte in neueren und neuesten Zeiten geschätzt worden sind, zurück. Wenn ein Freigelassener Neros einen Besitzer von 1,3 Millionen Mark für einen seiner Armut wegen beklagenswerten Mann erklärte, so beweist dies (die Wahrheit der Erzählung vorausgesetzt) nicht, daß ein solches Vermögen als Armut galt, sondern daß der Übermut der damaligen Millionäre ebenso groß war wie der der heutigen: nur daß diesen ganz andere Reichtümer, mit ihrem so viel größeren Maßstabe gemessen, ärmlich erscheinen. Von einem Kapitalisten, dessen Vermögen bei seinem Tode 2 Millionen Lstr. betrug, soll »der größte Bankier Europas« gesagt haben: Ich glaubte nicht, daß er so arm war.« Die größten bekannten Vermögen des römischen Altertums betragen 300 und 400 Millionen Sesterzen (65¼ und 87 Millionen Mark); nur zwei Personen werden genannt, welche die letztere Summe besessen haben sollen, der Augur Cn. Lentulus und der Freigelassene Neros Narcissus. Als Zinsen für sichere Anlagen finden wir (mit Ausnahme von Griechenland und Kleinasien, wo sie 8 bis 9 Prozent betrugen) im ganzen römischen Reiche 3 bis 15, doch das typische Niveau lag überall und zu allen Zeiten zwischen 4 und 6, mit einer schwachen Senkung gegen 4 unter Caracalla bis Alexander Severus, die aber wieder dem früheren Stande wich, endlich unter Justinian vielleicht mit einem schwachen Steigen (gegen 6 und 7). Das höchste aus dem Altertum bekannte Jahreseinkommen ist dasjenige, welches die reichsten römischen Familien am Anfang des 5. Jahrhunderts bezogen haben sollen: etwa 4000 Pfund Gold bar, und Naturalien im Werte des dritten Teils dieser Summe; im ganzen nach heutigem Gelde 4,872.480 Mark.

Zur richtigen Schätzung dieser Summen können einige Angaben der größten Vermögen und Einkünfte in verschiedenen Zeiten und Ländern als ein zwar sehr unvollkommenes, aber doch nicht ganz wertloses Hilfsmittel dienen; mehrere derselben sind, wie gesagt, höher als die Angaben aus der römischen Kaiserzeit, und zwar beträchtlich. Ungeheure Reichtümer, die ebenso schnell zerrannen, wurden von einzelnen im Reiche der Kalifen gewonnen. Unter Kalif Mahdy hatte ein reicher Hâshimide in Bassora ein tägliches Einkommen von 100.000 Dirhem (soviel wie Francs); er soll 50.000 Klienten gehabt haben. Ein Lorenzo de' Medici hinterließ bei seinem Tode (1440) 235.137 Goldgulden (etwa 2⅓ Millionen Mark). Jacques Cœur (etwa 1400-1456), der reichste Mann Frankreichs im Mittelalter, der das ganze Bankgeschäft sowie fast den ganzen Ein- und Ausfuhrhandel des Landes in seiner Hand vereinigte, in zahlreichen Häfen der Levante Kontore, in der Mehrzahl der französischen Städte Niederlassungen hatte, Kupfer-, Blei- und Silbergruben besaß, war imstande, Karl VII. zur Vertreibung der Engländer aus der Normandie 200.000 écus (entsprechend 13-16 Millionen Mark in heutigem Gelde) zu leihen. Er erwarb mehr als 20 Herrschaften und Kastellaneien, hatte Häuser und Schlösser in den größeren Städten Frankreichs und stattete mehrere der letzteren mit Bauten aus. Die ihm durch eine ungerechte Verurteilung auferlegte Buße betrug 400.000 écus. Der Bankier von Julius II., Agostino Chigi, der mehr als 100 Schiffe auf den Meeren und Handelshäuser in Lyon, Constantinopel, Amsterdam, selbst in Babylon besaß und mehr als 20.000 Menschen unterhielt, soll ein Einkommen von 70.000 Dukaten gehabt haben. Das Vermögen der Fugger, das 1511 rund 250.000 Gulden betrug und bis Ende 1527 auf 2 Millionen gestiegen war, erreichte 1546 mit 4¾ Millionen Gulden seinen höchsten Stand; in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgte nach einem Verlust von 8 Millionen der Bankrott des Hauses. Mazarins Vermögen schätzt Voltaire auf etwa 200 Millionen Frcs. nach damaliger Währung. Unter Ludwig XIV. besaß der Bankier Samuel Bernard 33 Millionen Livres, der ehemalige Steuereinnehmer Bretonvilliers ein Jahreseinkommen von über 3 Mill. Frcs. in heutigem Gelde. Das Barvermögen des Fürsten Alexei Danilowitsch Menschikow († 1729) soll bei seiner Verbannung 5, nach andern 10 Millionen Rubel betragen. Er hatte allein in Kleinrußland 4 Städte, 88 Kirchdörfer, 99 Dörfer, 15 kleine Flecken und 87 Fischereien besessen, in Ingermanland 16 Güter, 98 Dörfer, Diamanten und Wertsachen für eine Million Rubel, 72 Dutzend silberne Teller, 150 Pud (= 1720 Kilogramm) Tischservice in Gold. Potemkin brachte, unter kolossalen Verschwendungen bei einem Prasserleben, dessen Muster in den Märchen von 1001 Nacht zu suchen ist, in 16 Jahren ein Vermögen von 90 Mill. Rubel zusammen, während damals die ganze Jahreseinnahme des Reichs etwa 50 Millionen betrug. Der jährliche Verbrauch des Grafen Brühl wurde auf 6 Millionen Mark geschätzt. Die Einkünfte des Kardinals Ludwig Rohan werden auf ungefähr 5 Millionen Mark angegeben. Das Privatvermögen Talleyrands schätzte man auf 18 Millionen Frcs. Von den spanischen Granden hatte im 18. Jahrhundert der Herzog von Alba eine Revenue von 8 Millionen Realen (über 1,600.000 Mark), der Herzog von Berwick nahe an 2 Millionen, aber diese Einkünfte wurden größtenteils durch ungeheure Dienerschaften aufgezehrt. Der Herzog von Ossuna hatte (nach Bismarck 1859) ein Einkommen von Millionen; er besaß prächtige Gärten und Schlösser in Spanien, Italien, Belgien und Sardinien, die er selbst nur im Bilde kannte. Unter den polnischen Magnaten in der Zeit Stanislaw Augusts konnte Felix Potocki 30 Meilen ohne Unterbrechung auf eigenem Grunde reiten, sein Besitz brachte ihm trotz der großen vom Vater her darauf lastenden Schulden anfangs jährlich 700.000 Mark, machte ihn aber bald zum reichsten Mann Kronpolens. Die Czartoryski hatten 15 Städte, 11 schloßähnliche Landsitze, 2 Paläste in Warschau, die Hinterlassenschaft August Czartoryskis brachte etwa 1,800.000 Mark Einkünfte. Karl Radziwill hinterließ trotz einer echt polnischen Mißwirtschaft einen Besitz von gegen 3 Millionen Mark jährlicher Einkünfte.

In Rußland bildeten bekanntlich bis 1863 die Leibeigenen (nahezu ein Drittel der Gesamtbevölkerung) einen sehr bedeutenden Teil der großen Vermögen. Fürst Nicolai Borissowitsch Jussupow gab bei dem Besuche Friedrich Wilhelms II. in Moskau nach der Geburt Alexanders II. (1818) auf seinem dortigen Gute in Archangelsk ein Fest, bei dem er unter anderm seine Gäste durch 40.000 Leibeigene in festlichen Gewändern mit Salz und Brot, den russischen Symbolen der Gastfreiheit, empfangen ließ. Das Vermögen der Jussupows, obwohl mehrmals zur Strafe für Verschwörungen halb konfisziert, war im Jahre 1870 immer noch größer als das der meisten deutschen Fürsten und hatte dadurch, daß zwei Leibeigene, Vater und Sohn, die nacheinander als Verwalter fungierten, während ihrer Dienstzeit 3 Millionen an sich gebracht hatten, keine sehr merkliche Verminderung erlitten. Die Demidows sollen unter anderm einen ungeheuren Felsen von Malachit besessen haben, von dem jedes Pud 800 Rubel kostete; der enorm reiche Astaschew hatte allein im Jahre 1843 in Sibirien 111 Pud Gold brutto, d. h. einen Wert von 5,104.890 Mark gewonnen; das Vermögen des Fähnrichs Jakubow, »1847 vielleicht das kolossalste auf dem Kontinent«, schätzte man auf mehr als 300 Millionen Mark.

Im übrigen Europa (besonders in England) sowie in Amerika hat sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Anhäufung ungeheurer Kapitalien in den Händen einzelner in einem Umfang bis zu einer Höhe vollzogen wie vielleicht nie zuvor. Wohl niemand in Frankreich würde heute, wie Frau von Rémusat 1818, ein Einkommen von (höchstens) einer Million Frcs. »ein unermeßliches« nennen. In England, wo in Johnsons Zeit der Gesamtverbrauch eines Mannes von hohem Range mit 5000 Lstr. vollständig bestritten werden konnte, und wo nach Macaulay um 1760 ein Einkommen von 40.000 Lstr. mindestens ebenso selten war wie 1840 eines von 100.000, gab es noch 1854 kaum 20 Mitglieder des Hauses der Gemeinen, die ein Einkommen von 10.000 Lstr. hatten; im Jahre 1888 konnte man deren unschwer fünfmal soviel zählen, die ein drei- und vierfaches Einkommen besaßen, und »Zehntausend jährlich« galten nicht mehr wie damals als großer Reichtum. In der Stadt New York zählte man 1847 nicht mehr als 25 Personen, die ein Vermögen von einer Million Dollar hatten; unter diesen »bescheidenen Millionären« ragte Johann Jakob Aster hervor, der bei seinem Tode (1848) auf 20 Millionen Dollar geschätzt wurde. Die Bildung kolossaler Einzelvermögen begann mit dem gewaltigen Aufschwung Amerikas nach dem Sezessionskriege. Alexander F. Stewart gab 1865 sein Jahreseinkommen auf 4,071.256 Dollar an und zahlte an Einkommensteuer 407.000. Cornelius Vanderbild, der 1846 nur 750.000 Dollar besaß, soll, als er 1877 im Alter von 81 Jahren starb, gesagt haben, daß er seit seiner Geburt im Durchschnitt jährlich 1 Million erworben habe; er hinterließ seinem Haupterben 90 Millionen, außerdem Legate im Betrage von 15 Millionen. Jay Gould, der 1884 für den reichsten Mann der ganzen Welt galt, besaß angeblich 275 Millionen, J.W. Mackay, der in der Liste der größten Millionäre die zweite Stelle einnahm, 250 Millionen Dollar; bei J. Pierpont Morgan wurde allein der Gewinn, den er bis 1909 durch den Zuckertrust gemacht hatte, auf 660 Millionen Dollar geschätzt; auf das Vermögen Andrew Carnegies läßt die Tatsache einen Schluß zu, daß sich die von ihm gemachten Stiftungen gegenwärtig auf ungefähr 157 Millionen Dollar belaufen.

Wenn aber Amerika die höchste Ziffer der Einzelvermögen aufweist, so ist England nichtsdestoweniger das reichste Land, auf welches man gegen Ende des 19. Jahrhunderts von den 700 Besitzern von einer Million Lstr., die damals auf der ganzen Erde leben sollten, nicht weniger als 200 rechnete. Ein Einkommen von mehr als 10.000 Lstr. oder 200.000 Mark jährlich hatten dort 2418 Personen, in Frankreich 700-800, in Deutschland nur 144. Nach jener 1884 aufgestellten Liste der 12 größten Millionäre, die 7 Amerikaner und 5 Engländer enthält, besaß der reichste Mann in England, Rothschild, ein Vermögen von 800, der Herzog von Westminster 320 Millionen Mark; die drei übrigen waren die Herzöge von Sutherland und Northumberland und der Marquis von Bute, der mit einem Vermögen von 80 Millionen Mark die letzte Stelle in der Liste einnahm.

Alle solche Angaben genügen nun freilich nicht zur Beantwortung der Frage, ob die reichsten Leute des Altertums reicher waren als die reichsten der neueren Zeiten. Diese Frage wäre selbst dann nicht leicht zu beantworten, wenn es gelänge, den Sachwert festzustellen, den das Geld in den beiden verglichenen Perioden hatte. Daß nun der Sachwert des Gelds im Altertum weit höher gestanden habe als heute, ist eine Ansicht, zu der auch die Untersuchung von Rodbertus über diesen Gegenstand gelangt. Zwar wird dort zugestanden, daß er die letzten Jahrhunderte der Republik hindurch bis jedenfalls zu Nero etwas sank, doch nur für Rom und Italien; von da ab sei er aber wieder im ganzen römischen Reiche gestiegen. Doch abgesehen von manchen andern sich hier aufdrängenden Bedenken, erscheinen die zugrunde gelegten Angaben aus dem Altertum zur Aufstellung so weitgehender Folgerungen keineswegs ausreichend. Immer ist nicht zu vergessen, daß im Altertum die Genußmittel wie die Fabrikate überhaupt einerseits (wenigstens großenteils) durch die verhältnismäßige Unvollkommenheit der Fabrikation und des Transports verteuert wurden, anderseits durch ihre verhältnismäßige Seltenheit, da der sehr viel geringeren Masse von Edelmetall, die im römischen Reiche zirkulierte, auch eine sehr viel geringere Masse von Genußmitteln wie von Wertobjekten überhaupt gegenüberstand. Freilich war die Entwicklung der Geldsurrogate eine verhältnismäßig sehr geringe, und die Schnelligkeit des Geldumlaufs, die in so vieler Hinsicht ähnlich wirkt wie die Geldmenge, bleibt völlig unmeßbar. Ob aber die Masse der durch Fabrikation erzeugten oder durch Handel eingeführten Genußmittel seit dem Untergang des Altertums nicht in demselben Maße gewachsen ist wie die Masse des Edelmetalls, wird zwar wohl nie zu ermitteln sein, doch für unmöglich kann es gewiß nicht erklärt werden. Ebensowenig wird sich wahrscheinlich jemals feststellen lassen, worauf es bei dem Vergleich der heutigen Reichtümer mit den damaligen hauptsächlich ankommt: ob die größten Einkommen in der Kaiserzeit eine mittlere Jahresrente höher überragten als in der Gegenwart. Jedenfalls sind gegenwärtig alle Angaben über den relativen Wert derselben Geldsummen im Altertum und in irgendeiner Periode der neueren Zeit ganz willkürlich.

Doch nicht bloß der Luxus der Kaiser und der Großen in der letzten Zeit der Republik ist ein exzeptioneller; auch von den übrigen Beispielen des Luxus, auf die man sich zu berufen pflegt, werden manche ganz offenbar als einzeln stehende Ausnahmen berichtet. Jener M. Gavius Apicius, der unter Augustus und Tiberius ungeheure Reichtümer (60 oder 100 Millionen Sesterzen) in raffinierter Schwelgerei verpraßte, und als er sein Vermögen bei einer Überrechnung auf 10 Millionen Sesterzen (über 2 Millionen Mark) herabgeschwunden fand, sich nach glaubwürdiger Mitteilung den Tod gab, weil er angeblich mit einer so geringen Summe zu leben nicht für möglich hielt, und vielleicht noch mehr, weil er alle Genüsse bis zum Ekel ausgekostet hatte, galt auch seinerzeit als ein Wunder von Üppigkeit. Ein gelehrter Vielschreiber (Apio) gab ein Buch über seinen Luxus heraus, sein Name ward sprichwörtlich, er selbst zum Mythus, und durch diesen zu einer Art von Typus der vollendetsten Schwelgerei; noch zweihundert Jahre später wählte ein Elagabal ihn zum Vorbilde. Von den Anekdoten, deren Gegenstand er war, genügt als Probe die folgende (vielleicht aus Apios Buch entlehnte): er habe eigens eine beschwerliche Seereise von Minturnä nach Afrika unternommen, weil er gehört hatte, daß dort die Krebse sehr groß seien, und als er sich vom Gegenteil überzeugt, sei er sofort wieder umgekehrt. Wenn es aber überall unzulässig ist, aus Anomalien und Ausnahmen auf allgemeine Zustände zu schließen, so gilt dies ganz besonders für das kaiserliche Rom, auf dessen Boden, unter Einflüssen und Bedingungen, wie sie so nie wiedergekehrt sind, Laster und Ausschweifungen die Tendenz hatten, ins Kolossale und Monströse auszuarten: und so mögen freilich Apicius und seinesgleichen die berüchtigtsten Verschwender neuerer Zeiten hinter sich zurücklassen, wie den Grafen Brühl und den durch den Halsbandprozeß bekannten Kardinal Rohan, von dem die Äußerung berichtet wird: er begreife nicht, wie man mit weniger als anderthalb Millionen Livres als Einkommen leben könne.

Vollends jener widersinnige Luxus, der nicht im Genuß, sondern in der Herabwürdigung und Zerstörung des Kostbaren und Wertvollen seine Befriedigung findet, kann der Natur der Sache nach nie anders als vereinzelt vorgekommen sein, und nichts spricht dafür, daß er in Rom verhältnismäßig häufiger war als in modernen Weltstädten, wo zu allen Zeiten großer Reichtum und Übermaß des Genusses Übersättigung und einen mit dem Frevel prahlenden Übermut erzeugt hat. Übrigens fehlt es auch an sonstigen Beispielen dafür nicht. Auch die Großen des Mittelalters suchten ihren Ruhm in völliger Nichtachtung des Besitzes und betätigten diese nicht bloß durch rücksichtslose Verschwendung, sondern auch durch Zerstörung. Bei einer 1174 von Heinrich II. von England nach Beaucaire berufenen Versammlung, wo eine außerordentliche Menge von Freiherren und Rittern zusammenkamen, ließ Bertram Rambaut ein Stück Land pflügen und 30.000 Sols in Pfennigen aussäen, Wilhelm von Martell, der 300 Ritter im Gefolge hatte, alle Speisen in seiner Küche an Wachsfackeln bereiten, Raimund von Venous 30 Pferde herbeiführen und lebendig verbrennen. Als Joachim I. von Brandenburg 1500 nach Frankfurt kam, um die Huldigung der Stadt zu empfangen, schritt ein Herr von Belkow in Samtstiefeln, die mit Perlen geschmückt waren, zur Seite seines Pferdes mitten durch den Kot. Derselbe pflegte mit seinen Brüdern auf den Töpfermarkt zu reiten, sie ließen das sämtliche Geschirr von ihren Pferden zertrümmern und zahlten den doppelten Preis dafür, dann führten sie die Pferde in den Ratskeller und wuschen sie mit Malvasier. Erwägt man, daß in Rußland gewisse Festlichkeiten, wo es hoch hergeht, ohne das Zertrümmern des Geschirrs nicht für vollständig gelten; daß Tanzen auf Porzellan auch zu den Extravaganzen unserer Seeleute gehört, wenn sie sich am Land befinden; daß Kreolinnen in Habana »ihre neuen, soeben aus Paris bezogenen Kleider im Werte von vielen hundert Talern über die Räder ihrer Wagen breiten, um sie in wenigen Minuten total zu verderben und dadurch mit ihrem Reichtum zu prunken«: so muß man glauben, daß der Hang zu dieser Art der Perversität nicht ein gewissen Kulturperioden eigentümlicher und für sie bezeichnender, sondern ein der menschlichen Seele tief eingepflanzter ist.

Fast die einzigen auffallenden Beispiele dieser Form des Luxus, die aus dem alten Rom berichtet werden, sind (wenn man von den Kaisern absieht) das des Verspeisens von Singvögeln, abgerichteten und sprechenden Vögeln, und des Schlürfens aufgelöster Perlen. Nach Valerius Maximus soll der Sohn des großen, durch seine Kunst sehr reich gewordenen tragischen Schauspielers Äsop das letztere zu tun gepflegt, nach Plinius soll er jedem von seinen Gästen eine aufgelöste Perle vorgesetzt haben. Nach Horaz schlürfte er selbst eine solche, die Metella im Ohr getragen, um auf einmal eine Million hinabzuschlucken. Auch das Braten von Singvögeln und sprechenden Vögeln schreibt Valerius Maximus dem Sohn, Plinius dagegen dem Vater Äsopus zu; der letztere gibt sogar den Preis der einzelnen auf 6000, den Preis der ganzen berühmten Schüssel auf 100.000 Sesterzen an; bei Horaz endlich sind es die beiden Söhne des Q. Arrius, die teuer gekaufte Nachtigallen zu speisen pflegten. Die Abweichungen der Berichterstatter zeigen, wie diese und ähnliche Anekdoten sich im Munde jedes Erzählers anders gestalteten, daß daher ihre Zuverlässigkeit in Einzelheiten äußerst gering ist, und ihr Wert nur darin besteht, daß sie allgemein geglaubt wurden. Weil sie nun unendlich oft wiederholt worden sind (wobei zuweilen auch die Perle der Cleopatra auf die Rechnung des römischen Luxus gesetzt wurde), bildete man sich nicht selten unwillkürlich ein, sie müßten auch oft vorgekommen sein. In der Tat aber haben diese und andre »Solözismen der Wollust« eben auch damals für Anomalien gegolten. Augustus, erzählte man, habe Eros, seinen Prokurator in Ägypten, weil er eine in allen Kämpfen siegreich gebliebene Wachtel kaufte und braten ließ, an einen Schiffsmast nageln lassen. Solche und ähnliche Extravaganzen (wie das Zerbrechen eines Silbergefäßes von Mentor, einem antiken Cellini, um dessen Reliefs an dem Nachtgeschirr einer Maitresse anbringen oder gar es daraus anfertigen zu lassen) kennzeichneten außer dem unsinnigen Verschwender höchstens noch den ungebildeten Emporkömmling: bei Trimalchio sind die Kissen mit Purpurwolle gestopft, und ein Sklave, der dessen verletzten Arm mit weißer statt mit Purpurwolle verbindet, wird gepeitscht. Zur Charakteristik des damaligen Luxus im allgemeinen kann dergleichen ebensowenig benutzt werden, wie man auf den Luxus des 18. Jahrhunderts etwa daraus schließen darf, daß der Prinz von Conti die Tinte eines Billetts mit Diamantenstaub bestreute, und die Töchter des Bankiers Tepper in Warschau (um 1790) ihren Kaffee auf einem Feuer von Sandelholz bereiten ließen.

Zu Irrtümern hat es ferner geführt, daß man öfters ohne Prüfung in die verdammenden Urteile römischer Schriftsteller über manchen Luxus eingestimmt hat, der einer unbefangenen Betrachtung tadelfrei und vernünftig, ja selbst als erfreuliches Symptom fortgeschrittener Kultur und vermehrten Wohlstands erscheint. Bekanntlich ist der Begriff des Luxus ein durchaus relativer. »Jeder einzelne und jeder Stand, jedes Volk und jedes Zeitalter erklärt alle diejenigen Konsumtionen für Luxus, welche ihm selbst entbehrlich scheinen.« Im ganzen war nun aber die Ansicht des Altertums in dieser Beziehung eine strengere als die neuerer Zeiten. Das Leben der Alten war (und das der Südländer ist, wenn auch in geringerem Grade, noch heute) weit mehr an die Natur gebunden und darum naturgemäßer als das der Modernen. Jede durch die steigende Kultur herbeigeführte künstliche Befriedigung der Bedürfnisse erschien jenen darum viel eher nicht bloß als überflüssig, sondern selbst als widernatürlich, während bei den hochkultivierten Nationen der nördlichen Zonen, die von vornherein auf einen künstlichen Ersatz der ihnen zu ihrem Wohlbefinden von der Natur versagten Bedingungen gewiesen sind, eine Erhöhung dieser Künstlichkeit nicht nur als unschuldig, sondern sogar oft mit Recht als ein Fortschritt erscheinen muß. Dazu kommt, daß zufälligerweise gerade die drei Schriftsteller, denen wir hauptsächlich die Nachrichten über den römischen Luxus verdanken, Varro, Seneca und der ältere Plinius, Männer von besonders einfachen und strengen Gewohnheiten, ja von einer grundsätzlichen Enthaltsamkeit waren, deren Ansichten die durchschnittlichen ihrer Zeitgenossen gewiß an Strenge übertrafen. Namentlich gilt dies von Seneca, der sich in seiner Jugend sogar ein Jahr lang der animalischen Nahrung enthielt, sich auf den Rat des Attalus nicht bloß unerlaubte, sondern auch überflüssige Genüsse versagte und, wenn er gleich allmählich in der Strenge seiner Lebensweise nachließ, sich doch selbst im höheren Alter der Austern und Pilze, der Wohlgerüche, des Weins, der warmen Bäder enthielt und auch in den Genüssen, die er sich gestattete, eine an Enthaltsamkeit grenzende Mäßigkeit beobachtete. Sein Körper war, wie sich bei seinem Tode zeigte, durch die dürftige Ernährung abgemagert. Er, Plinius und Varro verdammen mehr oder minder unbedingt jede Bequemlichkeit, jede Verfeinerung des Genusses, ja sogar jeden entbehrlichen Genuß, und sind selbst von Anwandlungen einer Sehnsucht nach dem ursprünglichen Naturzustande nicht frei. Plinius, bei dem die Betrachtung des unergründlichen Reichtums der sich selbst überlassenen Schöpfung diesen Hang nährte und steigerte, geht unter anderm so weit, die Erfindung des Segelschiffs als einen frevelhaften Eingriff in die Ordnung der Natur zu verwünschen. Varro mißbilligt das Herbeischaffen von Nahrungsmitteln aus fremden Ländern. Plinius findet in der künstlichen Spargelzucht den Beweis einer monströsen Schlemmerei; er und Seneca deklamieren, der letztere wiederholt, gegen das Kühlen von Getränken mit Schnee als einen naturwidrigen Luxus, während dies heutzutage im Süden auch dem Ärmsten als unentbehrlicher Genuß gilt und schon seit Jahrhunderten gegolten hat; Addison, der Neapel in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts besuchte, meinte, ein Mangel an Schnee würde dort ebensogut wie anderswo ein Mangel an Korn einen Aufstand erregen. Gewiß ist es aber auch ein sehr naturgemäßer Genuß; auch rühmt der Arzt Galenus die Leichtigkeit der Beschaffung von Schnee als einen Vorzug von Rom. In Sicilien soll mit dem zunehmenden Gebrauch des Schnees sich auch der Gesundheitszustand gehoben haben. Die Bereitung des Gefrorenen von Fruchtsäften und andern wohlschmeckenden Substanzen ist übrigens eine (französische) Erfindung aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Auch der kolossale Aufschwung, den Eishandel und Eisfabrikation in der neuesten Zeit genommen haben, ist wohl geeignet, an den Abstand des heutigen Luxus von dem antiken und die engen Schranken, in die der letztere gebannt war, zu erinnern. Der amerikanische Eishandel, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreichte, indem er jährlich für mehr als 1 Million Mark Natureis von den nördlichen Seen bis in die Äquatorialgegenden regelmäßig lieferte, hat auf den meisten Märkten der Konkurrenz des künstlichen Eises weichen müssen; und man erwartet, daß die Eismaschinen, die bereits die mannigfachste Verwendung finden, bald zu den Utensilien jedes wohleingerichteten Haushalts gehören werden.

Begründeter als gegen den Luxus der Kühlung durch Schnee ist das Bedenken des Plinius gegen die Verweichlichung durch den Gebrauch von Federkissen: doch schwerlich kann diese nordische, dem wärmeren Klima durchaus nicht zusagende Sitte, die bereits Varro und Cicero erwähnen, im Altertum jemals große Verbreitung gefunden haben. Ein Übermaß des Luxus aber vermögen wir auch hierin keineswegs zu erkennen. Ein Volkswirtschaftslehrer des 18. Jahrhunderts sieht sogar darin einen Beweis für die Armseligkeit des römischen Handels, daß die Römer sich zur Füllung ihrer Kissen und Pfühle nur der Federn deutscher Gänse und der Schwäne bedienten, während die Daunen der Eidergänse aus den Polarländern ihnen unzugänglich blieben. Den Preis der Gänsefedern gibt Plinius auf 5 Denare (zirka 4⅓ Mark) für das römische Pfund (327 gr.) an. Ein Pfund der feinsten Eiderdaunen kostete in Frankfurt a. M. im Jahre 1786 sechs Taler.

Außerdem darf man nicht vergessen, daß die meisten römischen Schriftsteller dieser Zeit die Tendenz haben, die Vergangenheit zu preisen und zu rühmen, die Gegenwart auf deren Kosten herabzusetzen. Durch die ganze spätere römische Literatur zieht sich wie ein roter Faden die Klage über Verschlimmerung der Zeiten, wobei die Klage über das Überhandnehmen der Üppigkeit und Schwelgerei, wie berechtigt auch in vieler Hinsicht, doch viel zu sehr verallgemeinert und übertrieben wird. Man glaubt in diesen »Kapuzinerpredigten«, wie sie Goethe genannt hat, eine der von der Rhetorenschule anhaftenden Gewohnheiten zu erkennen, wo derartige Vergleichungen zu den Gemeinplätzen gehört haben mögen: eine Gewohnheit, der sich selbst die nicht immer entziehen können, die wie Seneca überzeugt waren, daß der Zustand der menschlichen Dinge im wesentlichen zu allen Zeiten derselbe gewesen sei und bleiben werde. Namentlich Plinius entlehnt den Maßstab zur Beurteilung des Luxus im kaiserlichen Rom den Zuständen der Zeit, in der Mehlbrei, aus irdenen Töpfen gegessen, die Hauptnahrung der Römer war, die Wände der Wohnungen noch keinen Bewurf hatten und ein einziger Sklave den Dienst eines großen Hauswesens besorgte. Er und andere reden so, als wenn es auch nur denkbar wäre, daß diese Einfachheit hätte dauern können, nachdem Rom eine Weltstadt geworden war, in der die Genußmittel aller Zonen zusammenströmten, nachdem eine hochentwickelte Kultur Bedürfnisse und Genüsse unendlich vervielfacht, verfeinert und verallgemeinert hatte. Ihnen erscheint der Glanz und die Pracht, die Anmut und das Behagen, mit denen diese Kultur das Leben geschmückt hatte, kaum minder bedauernswert als ihre schlimmsten Schattenseiten. Ihre Klagen haben deshalb oft keine größere Berechtigung, als wenn jemand heutzutage die Zustände der Jahrhunderte zurückwünschen wollte, wo die Straßen der Stadt weder Pflaster noch Beleuchtung, die Fenster der Wohnhäuser keine Glasscheiben hatten und der Gebrauch der Gabel beim Essen unerhört war. Auch dieser Gebrauch, der in Frankreich im 14., in Italien zu Anfang des 15. Jahrhunderts aufkam, hat seinerzeit Anstoß gegeben; ein alter Chronist Dandolo erzählt, daß die Gemahlin eines Dogen, die sich einer goldenen Gabel bediente, zur Strafe für diese Üppigkeit lange vor ihrem Tode einen Leichengeruch aushauchte. Ebenso wird über jede Neuerung, die eine Erhöhung der Bequemlichkeit oder Annehmlichkeit bezweckte, in den Chroniken des 14. und 15. Jahrhunderts als über ein Symptom des Sittenverfalls geklagt; so über die Einführung der Matratzen statt der Strohsäcke, der Betthimmel und -vorhänge, der Beleuchtung durch Talg- und Wachskerzen statt durch Fackeln; desgleichen in der Einleitung von Holinsheds Chronik 1577 über die Errichtung von Kaminen in England und die Einführung zinnerner Schüsseln statt irdener und hölzerner.

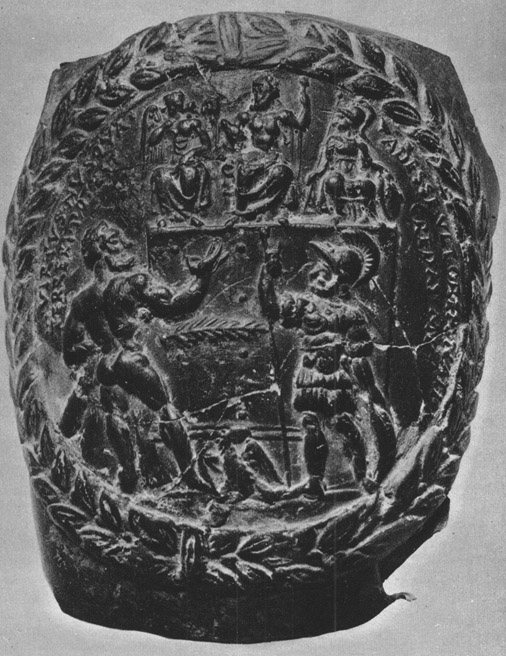

87. SZENE AUS EINER RÖMISCHEN TRAGÖDIE.

Medaillon von einer römischen Vase, im British Museum zu London. (Auf erhöhter Bühne Jupiter, Victoria zu seiner Rechten, Minerva zur Linken. Davor Hercules und Mars. Hercules hat Cycnus, den Sohn des Mars, erschlagen. Mars: »Adesse ultorem nati me credas mei.« Hercules: »Invicta virtus nusquam terreri potest.«

Endlich ist die Beurteilung des Luxus dadurch erschwert worden, daß man seine verschiedenen Gattungen nicht auseinandergehalten und aus der Größe gewisser Arten der Verschwendung auf die Größe des Luxus überhaupt geschlossen hat. Aber bei demselben Volke und in derselben Zeit kann sehr wohl neben großem Luxus auf einem Gebiete Sparsamkeit und Dürftigkeit auf einem andern bestehen. So waren nach Wilhelm von Malmesbury die Bankette der Angelsachsen sehr verschwenderisch, aber ihre Wohnungen armselig; dagegen waren die Normannen im Essen sehr mäßig, aber bauten sich prachtvolle Schlösser. In Deutschland hatte man in den früheren Jahrhunderten (mindestens seit dem sechzehnten) in den dürftig ausgestatteten Häusern wenig Komfort; der Hauptluxus bestand in der Kleiderpracht, welche so zahlreiche Kleiderordnungen veranlaßte. Auch in Rußland zeigte sich im 17. Jahrhundert der Luxus, außer in verschwenderischem Gebrauch der Edelmetalle, fast ausschließlich in der Kostbarkeit der (meist orientalischen) Kleiderstoffe, besonders Seidenzeuge. Der Patriarch Nikon gab 1652 in 7 Monaten 700 Rubel (= 150.000 Pfund Roggen) für seine Kleidung aus, während er sich mit einer bäurischen Kost begnügte und auch seine sonstigen Ausgaben für Hausgerät u. dgl. überaus gering waren. Selbst am Hofe hatte man zwar goldene Schüsseln, aber ebensowenig Teller wie Servietten. In der Existenz der spanischen Großen des 17. Jahrhunderts war Prunk und Knauserei überall verbunden. Ihr Luxus bestand in einer kolossalen Verschwendung des aus den Gruben von Mexiko und Peru massenhaft einströmenden Edelmetalls, namentlich zu Tafelgeschirren; in einer Anhäufung kostbarer Möbel und Zimmerdekorationen; in ungeheuren, aber schlecht bezahlten (daher ärmlich lebenden, selbst hungernden) Dienerschaften; in entsprechend großartigen Wohnräumen; in prachtvollen Sänften und reich behangenen Maultieren mit silberbeschlagenen Hufen, Karossen und Pferden zu enormen Preisen (erstere z. B. zu 12.000, letztere zu 25.000 écus); in einer unglaublichen Überladung der Frauentrachten mit Edelsteinen, Perlen usw. Dagegen die sehr hochgeschätzte feine Wäsche war so selten, daß mancher nur ein einziges Hemd besaß und, während dies gewaschen wurde, im Bett bleiben oder ohne Hemd gehen mußte. Überhaupt verbarg sich hinter all jener Pracht vielfach die größte Armseligkeit; denn bares Geld fehlte überall, und man bewahrte es hinter Schloß und Riegel, statt es zinsbar anzulegen. Der Präsident de Brosses bemerkt (1739/40), daß die Begriffe von Glanz und Pracht bei Italienern und Franzosen sehr verschieden waren. »Bei uns in Frankreich besteht, was wir ein großes Haus, eine große Figur nennen, gewöhnlich in einer wohl besetzten Tafel.« Reiche Leute hielten ein zahlreiches Küchenpersonal, große Livréen, ließen dreimal mehr Gerichte als nötig, den Nachtisch sehr zierlich geordnet auftragen; die Italiener verwandten ihr Vermögen auf die Ausschmückung ihrer Vaterstadt mit einem Monument oder schönen Gebäude, das ihren Namen und Kunstsinn auf die Nachwelt brachte. Derselbe sagt, daß die venezianischen Patrizierinnen, die bei Festlichkeiten im Glanze der kostbarsten Geschmeide strahlten, sich mit einer sehr geringen Kost begnügten und die einfachsten Zimmer jener stolzen Paläste bewohnten, von denen ein einziger in weniger als sieben Stunden das glänzende und imposante Schauspiel von 40 prachtvoll möblierten Gemächern bieten konnte.

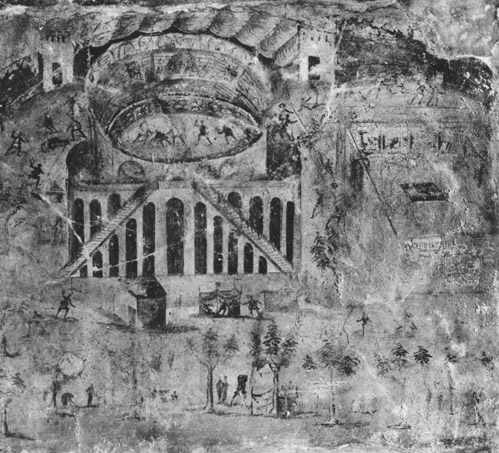

88. THEATER-SZENENWAND.

Fresko aus Boscoreale. Neapel, Nationalmuseum

Die verschiedenen Gattungen des Luxus hängen also keineswegs notwendig miteinander zusammen. Der Luxus der Tafel, der Kleidung und des Schmucks, der Wohnungen und der häuslichen Einrichtung, der Bestattungsluxus, der Sklavenluxus, der Kunstluxus im römischen Altertum beruhten zum Teil auf sehr verschiedenen Bedingungen und fordern eine gesonderte Betrachtung. Ebenso ist der öffentliche und der Privatluxus jener Zeit zu trennen. Hier soll nur der letztere der Gegenstand einer eingehenden Behandlung sein.

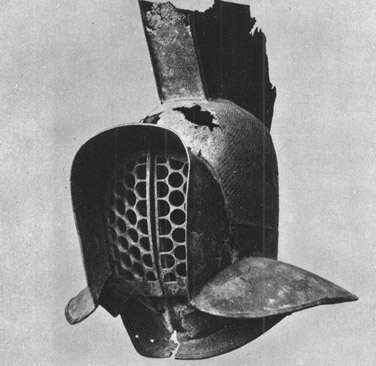

89. TRAUUNGSSZENE AUS EINER RÖMISCHEN KOMÖDIE.

(Wahrscheinlich 4. Akt der »Casina« von Plautus.) Tonlampe. London, British Museum

Die erste Periode eines enormen Luxus in Rom war jene Zeit der Nabobs, und Lucull, den die Beute zweier orientalischen Königreiche in den Stand setzte, als »Xerxes in der Toga« zu leben, galt damals wie später als ihr Hauptrepräsentant, der die ungeheure Verschwendung besonders in Bauten und Gastmählern in Rom eingeführt habe. Doch blieb diese während der Republik natürlich vereinzelt oder auf kleine Kreise beschränkt und verbreitete sich erst nach Begründung der Monarchie, in der auch, wie oben bemerkt, der Reichtum größer war. Darum sagt Tacitus ohne Zweifel mit Recht, die Periode des größten Luxus in Rom sei das Jahrhundert von der Schlacht bei Actium bis zum Regierungsantritt Vespasians gewesen, der, selbst ein Mann von altertümlicher Lebensweise, durch sein Beispiel mehr zur Einschränkung der Üppigkeit beitrug, als Verordnungen und Gesetze vermocht hätten. Dazu kam, daß vielen großen Familien gerade die Sucht, sich durch Glanz und Pracht hervorzutun, unter den Julischen Kaisern den Untergang gebracht hatte, wodurch die übrigen weiser und vorsichtiger geworden waren. Endlich waren aus den Städten Italiens und der Provinzen viele »neue Männer« in die römische Aristokratie eingetreten, welche die heimische Sparsamkeit mitbrachten und, auch wenn sie reich wurden, den früheren Sinn bewahrten. Alle diese Bedingungen zur Einschränkung des Luxus haben durch das ganze 2. Jahrhundert fortbestanden: das Beispiel der Kaiser (mit Ausnahme des L. Verus), eine stete Abnahme des alten, eine stete Zunahme des neuen Adels. Es ist daher nicht anzunehmen, daß nach Trajan, in dessen letzter Zeit Tacitus jene Äußerung tat, in dieser Beziehung eine wesentliche Änderung eingetreten wäre.

Nur mit großer Vorsicht darf man die Klagen der Alten über den Luxus der Tafel aufnehmen. Das Nahrungsbedürfnis der Südländer ist so gering, ihre Mäßigkeit im Genuß von Speise und Trank so groß, daß ihnen sehr leicht als Völlerei erscheint, was uns als erlaubter Genuß gilt, um hier nur an das Trinken des ungemischten Weins zu erinnern. Selbst die Philosophie Epikurs machte ja ihren Schülern die größte Einfachheit der Genüsse, die größte Genügsamkeit zur obersten Regel. Der »Lehrer der Wollust« pries den dem Zeus gleich, der sich an Wasser und Brot genügen lasse, und befolgte diesen Grundsatz so streng, daß er nur, wenn er schlemmen wollte, sich ein Töpfchen Käse gestattete; ja er versuchte (wie Pascal in Port Royal) das geringste Maß der zur Fristung des Lebens erforderlichen Nahrung zu ermitteln, um sich darauf zu beschränken. Er rühmte sich, daß seine Beköstigung noch nicht einen ganzen As (5½ Pfg.) koste, während Metrodor, der es nicht so weit gebracht hatte, für die seinige einen ganzen brauchte.

In Rom erhielt sich die größte Einfachheit des Tisches sehr lange. Auch nachdem das aus Kleinasien zurückkehrende Heer (im Jahre 188) Rom zuerst mit orientalischer Üppigkeit und Schwelgerei bekannt gemacht, nachdem man erfahren hatte, daß es eine Kochkunst gebe, und nun anfing, für Köche, sonst die verachtetsten Sklaven, gute Preise zu zahlen, auch da kann der Luxus der Tafel (mindestens während der nächsten hundert Jahre) noch nicht groß gewesen sein. Denn bis zum Jahre 174 bereiteten die Hausfrauen das Brot selbst, und es gab keine Bäcker in der Stadt, und noch im Jahre 161 erregte das Mästen von Hühnern so viel Anstoß, daß es durch eine eigene zensorische Verordnung verboten und dies Verbot seitdem in allen folgenden Luxusgesetzen wiederholt wurde: man umging es dadurch, daß man Hähne mästete. Noch viel später wurden ausländische Vögel und Muscheln in Rom eingeführt: eine Verordnung, die beides (und außerdem Haselmäuse) verbietet, ist im Jahre 115 erlassen worden. Noch um das Jahre 100 wurde auch bei prächtigen Mahlzeiten griechischer Wein nie mehr als einmal herumgegeben: was bei der Leichtigkeit des Verkehrs zwischen Italien und Griechenland am besten für die große Bescheidenheit der damaligen Tafelgenüsse zeugt. Der Stoiker Posidonius berichtet nach seinen zu Anfang des letzten Jahrhunderts v. Chr. gemachten Beobachtungen, daß die Wohlhabenden in Italien ihre Kinder an eine überaus einfache Kost gewöhnten, so daß sie aßen, was es gerade gab, und meist Wasser tranken; »und oft fragte der Vater oder die Mutter den Sohn, ob er Obst zur Mahlzeit haben wolle, und wenn er davon etwas gegessen hatte, war er zufrieden und legte sich schlafen«.

Doch der aufblühende Handel erhob mit den übrigen Waren auch die Nahrungsmittel der Fremde zum Bedürfnis. Infolge der immer ausgedehnteren Beziehungen Roms zu den überseeischen Ländern, des immer lebhafteren Verkehrs, in welchem die Küsten des Mittelmeers ihre Produkte austauschten, wußte man in Rom bald sehr gut, daß die Böckchen in Ambracia, die Eselfische in Pessinus, die Austern in Tarent, die Datteln in Ägypten usw. in größter Vollkommenheit zu finden seien. Strengere Zeitgenossen, wie Varro, bemerkten dies mit der größten Mißbilligung, weil sie offenbar – ganz wie in Deutschland im 16. Jahrhundert Luther und Hutten – schon darin eine tadelnswerte Üppigkeit fanden, daß man sich nicht an den doch so vortrefflichen einheimischen Nahrungsmitteln genügen ließ. Schwerlich ist aber eine so strenge Auffassung selbst im Altertum zu irgendeiner Zeit allgemein gewesen. Thucydides hebt es als Vorzug Athens hervor, daß dort die Erzeugnisse aller Länder eingeführt würden und seinen Bewohnern der Genuß fremder Güter nicht minder eigentümlich sei als einheimischer; und Dichter der späteren attischen Komödie, wie Antiphanes, und der von Ennius bearbeitete Archestratus von Gela (in einer gastronomischen Reise um die Welt) haben Verzeichnisse von Leckerbissen verschiedener Länder mit einem ähnlichen Behagen zusammengestellt wie Brillat-Savarin, der die Mahlzeiten von Paris als kosmopolitische rühmt, weil jeder Weltteil dazu seine Erzeugnisse beigesteuert habe.

Am wenigsten dürfte Varros Ansicht heutzutage auf Zustimmung zu rechnen haben, wo »bei einem Frühstück des deutschen Mittelstands ostindischer Kaffee, chinesischer Tee, westindischer Zucker, englischer Käse, spanischer Wein, russischer Kaviar vereinigt sein können, ohne als Luxus aufzufallen«. Der Erdball, sagt Gulliver (der sich hier auf den Standpunkt Varros stellt) muß dreimal umkreist werden, ehe eines unserer besseren Yahooweibchen (d. h. eine Engländerin der höheren Klassen) ihr Frühstück oder die Tasse hat, in die sie es hineintun kann. Gegenwärtig aber, wo man in dem täglichen Genüsse von Nahrungsmitteln aus andern Weltteilen nicht nur keinen tadelnswerten, sondern überhaupt gar keinen Luxus erblickt, können Varros Klagen um so weniger Zustimmung finden, als wir nicht den mindesten Grund haben zu glauben, daß die Beschaffung von Nahrungsmitteln aus Asien, Amerika und Afrika heute für Deutschland leichter und weniger kostspielig ist, als damals von den nahen Küsten des Mittelmeers für Rom, das fast eine Seestadt war. Vollends die Bevorzugung der an gewissen Orten in anerkannter Vorzüglichkeit erzeugten Eßwaren ist zu allen Zeiten eine der notwendigen Folgen der Zunahme des Wohlstands und der Erweiterung der Handelsbeziehungen gewesen. In Paris z. B., das im 13. Jahrhundert in so vielen Beziehungen für die erste Stadt Europas galt, war damals die Lebhaftigkeit des Verkehrs schwerlich so groß, der Reichtum sicherlich sehr viel geringer als zu Rom in Varros Zeit: doch »in Hinsicht auf die Bezugsquellen der einzelnen Nahrungsmittel herrschte keineswegs Gleichgültigkeit, man wußte gar wohl, welche Landschaft das eine oder das andre Produkt am besten erzeuge, und woher der Feinschmecker seine Speisekammer versorgen müsse. So hielt man die Erbsen von Vermandois über alle andern, holte die Kresse aus dem Orléanais, die Rüben aus der Auvergne, die Zwiebeln aus Corbeilles, die Schalotten aus Estampes und schätzte den Käse aus der Champagne und Brie namentlich hoch, sowie Fische aus den Teichen von Bondi, Burgunder Birnen und Äpfel aus der Auvergne. Die besten Kastanien wurden aus der Lombardei, Feigen aus Malta und Rosinen aus der Levante bezogen«; von fremden Weinen waren außer dem Moselwein besonders die spanischen, die von Cypern, griechische und italienische Sorten beliebt. Ähnliche Angaben werden sich aus allen Zeiten und Ländern mit einigermaßen entwickelten Handelsbeziehungen machen lassen, über welche wir genügend unterrichtet sind. Nicolai läßt im Leben des Sebaldus Nothanker einen gräflichen Eßkünstler die besten Nahrungsmittel nur der deutschen Provinzen aufzählen: aber dies ist ein deutscher Patriot, der das französische Essen nicht leiden kann. Er erhält posttäglich pommersche große Maränen, dreiviertel Ellen lang, Flundern von der Insel Hela, berlinische Sander; kalte Pasteten aus Hanau und gewürzte Schwartenmagen aus Frankfurt a.M. muß man nach ihm im März, Krammetsvögel vom Harz desgleichen, Fasanen aus Böhmen im Februar beziehen; Krebse aus Sonnenburg, westfälische Schinken, in Champagner gekocht, Kaviar aus Königsberg, astrachansche Mesonen und Ananas gehören ebenfalls zu seinen Bedürfnissen. Ein wie überaus armes Land Deutschland und wie unentwickelt seine Verkehrsmittel damals waren, ist allbekannt.

Liest man freilich die Äußerungen römischer Schriftsteller über die »verabscheuungswürdigen Jagden«, das Durchsuchen aller Länder und Meere nach Leckerbissen, die Ausstattung einer einzigen Tafel durch das, was viele Schiffe aus mehr als einem Meer herbeiführen: so möchte man glauben, es seien besonders umfassende Anstalten getroffen, ganze Scharen auf weite, schwierige und gefahrvolle Expeditionen ausgesandt worden, um die Tafeln der römischen Schwelger zu versorgen. In der Tat ist dies von Vitellius geschehen, der die Ingredienzien zu einer vielberufenen Riesenschüssel, Makrelenlebern, Fasanen- und Pfauengehirne, Flamingozungen, Muränenmilch, durch die römischen Flotten bis aus Spanien und Parthien holen ließ. Aber Vitellius scheint selbst unter den römischen Kaisern nur einen Nachahmer gefunden zu haben, Elagabal; viel zahlreicher dagegen unter den französischen Schlemmern des 18. Jahrhunderts. Einer derselben, Verdelet, ließ sich z. B. eine Schüssel aus den Zungen von 2000 oder 3000 Karpfen bereiten, die 1200 Livres kostete, und der Prinz von Soubise speiste oft eine von dem Koch Marin für Ludwig XV. erfundene Omelette royale aus Hahnenkämmen und Karpfenmilch, die jedesmal 100 écus kostete. Sieht man aber von jenen Ungeheuerlichkeiten der kaiserlichen Schwelgerei im alten Rom ab, so ist allem Anschein nach dort nicht mehr geschehen, als daß unter den Produkten aller Länder auch ihre Nahrungsmittel und Leckerbissen auf den Markt kamen und guten Absatz fanden. Und fragt man, welches denn die Köstlichkeiten waren, deren Beschaffung aus weiter Feme so großen Anstoß erregte, so findet man fast überall nur einige Geflügelarten genannt, den Fasan und das numidische Huhn (Perlhuhn), den Flamingo und wenige andre, die aber zum großen Teil schon in Italien gezogen wurden und dann schwerlich sehr teuer gewesen sein können: wie denn der Fasan in dem Maximaltarif Diocletians zu einem nur um ein Viertel höheren Preise angesetzt ist als die Gans. Beide Vögel lieferten Festbraten; auf der für eine kaiserliche freilich sehr frugalen Tafel des Alexander Severus, wo täglich zwei Hähne, ein Hase und viel Wild aufgetragen wurden, erschien eine Gans nur an gewöhnlichen, ein Fasan (wie auch auf der Tafel des Kaisers Tacitus) nur an hohen Festtagen.

Übrigens ist nicht bloß die Akklimatisation ausländischer Tiere und Gewächse, von welcher später ausführlich die Rede sein soll, sondern auch deren Beschaffung im Handelswege für die Tafeln Roms in größerer Ausdehnung sicher erst seit Begründung der Monarchie erfolgt, und es waren eben nur die Anfänge dieses Luxus, die Varros Unmut in so hohem Grade erregten. Denn in seiner Zeit scheinen ausländische Gerichte selbst bei üppigen Mahlzeiten noch selten gewesen zu sein. Wir haben das Verzeichnis der Speisen bei einer zwischen 74 und 63 v. Chr. gehaltenen priesterlichen Antrittsmahlzeit, und darunter ist nur eine zum Teil ausländische, und keine seltene oder kostbare Schüssel. Die Mahlzeit fand am 24. August statt. Das Voressen bestand aus Meerigeln, rohen Austern nach Belieben, zwei Muschelarten, einer Drossel auf Spargeln, einer gemästeten Henne, einem Austern- und Muschelragout, schwarzen und weißen Maronen; dann wieder verschiedene Muscheln und Meertiere mit Feigenschnepfen, Lenden von Rehen und Wildschweinen, Geflügel in einer Teigkruste, Purpurschnecken mit Feigenschnepfen. Die Hauptmahlzeit: Saueuter, Schweinskopf, Frikassee von Fischen, Frikassee von Saueuter, Enten, eine andere Art Enten gesotten, Hasen, gebratenes Geflügel, eine Mehlspeise, picentinische Brote. Das Verzeichnis des Nachtisches fehlt. Diese Mahlzeit, an der die vornehmsten Männer und Frauen des damaligen Rom (unter andern Julius Cäsar als Pontifex), teilnahmen, muß doch wohl selbst unter den wegen ihrer Schwelgerei sprichwörtlichen priesterlichen Gastmählern sich besonders ausgezeichnet haben: sonst würde ein vier bis fünf Jahrhunderte später lebender Schriftsteller den Bericht über sie kaum der Mitteilung wert gehalten haben. Es würde jedoch leicht sein, aus verschiedenen Perioden der neueren Zeit Mahlzeiten anzuführen, deren Luxus ebenso groß war, ohne daß sie besonderes Aufsehen erregten: vollends mit solchen, die im 18. und 19. Jahrhundert als ungewöhnlich köstlich, reich und verschwenderisch gegolten haben, hält jene berufene römische Priestermahlzeit nicht entfernt den Vergleich aus. In der Zeit, die zwischen ihr und den Äußerungen Varros liegt, könnte nun freilich der Bezug von Leckerbissen aus der Fremde sehr zugenommen haben. Aber auch bei dem von Horaz geschilderten Gastmahl, mit dem der reiche Nasidienus Mäcen und dessen Freunde bewirtet, kommen nur inländische Schüsseln vor, und die Satire des Dichters richtet sich hier und anderwärts nicht sowohl gegen den übermäßigen Aufwand der Tafel als gegen die lächerliche Wichtigkeit, mit der die Koch- und Eßkünstler ihre Kunst betrieben, und die dem mit den einfachsten Speisen, am liebsten mit Pflanzenkost sich begnügenden Freunde Epikurischer Lehre, doppelt töricht erscheinen mußte.

Erst nach der Schlacht bei Actium begann, wie Tacitus in der oben angeführten Stelle bestätigt, die Periode des größten Tafelluxus, wozu der Aufschwung des Handels nach Wiederherstellung des Weltfriedens und namentlich die Eröffnung des Verkehrs mit Ostindien und ganz Asien über Alexandria ohne Zweifel sehr wesentlich beitrug. Nun erst wurde Rom eine Stadt, welcher der Welthandel jahraus, jahrein im Überfluß zuführte, »was bei allen Völkern erzeugt und bereitet ward«, »wo man die Güter der ganzen Welt in der Nähe prüfen konnte«: nun erst konnten auch die seltensten und köstlichsten Erzeugnisse aller Zonen für die Tafelgenüsse der Schwelger in reichem Maße verwertet werden. Nun wurden, sagt Plinius, die verschiedenen Ingredienzien in der Art vermengt, daß jedes durch einen ihm eigentlich fremden Geschmack den Gaumen zu reizen genötigt ward, und so auch die verschiedenen Erd- und Himmelsstriche miteinander vermischt. Bei einer Speise wird Indien hinzugenommen, bei einer andern Ägypten, Cyrene, Kreta und so fort. Und selbst vor den Giften bleiben die Menschen nicht stehen, um ja nur alles zu verschlingen.

Wenn nun aber auch der Luxus der Tafel in Rom während der Periode von Augustus bis Vespasian ohne Zweifel einen sehr hohen Grad erreichte, so war er doch sicherlich weder so ausschweifend und ungeheuerlich, noch so allgemein, wie man nach manchen Äußerungen von Zeitgenossen, namentlich eben des älteren Plinius und des jüngeren Seneca, vielfach angenommen hat. Manches, was ihnen als unbedingt verdammenswert galt, erscheint uns in milderem Lichte, manches, was ihnen neu und unerhört war, sind wir gewohnt und finden es natürlich, andres hat nicht die Bedeutung, die es zu haben scheint.

Wenn große Gastmähler ungeheure Summen kosteten, so wurden diese keineswegs allein für die Bewirtung, sondern auch (und vielleicht zum größten Teil) für Ausstattung, Dekoration u.dgl. ausgegeben und gestatten daher keinen unbedingten Schluß auf den Luxus der Tafel. Bei Meimers, holländischem Gesandten in Madrid (1804-1806), wischten sich, nachdem er drei Jahre hausgehalten und täglich Leute gesehen, seine Gäste noch stets mit neuen Servietten den Mund. Zur Herstellung eines eleganten Desserts, das auf 10.000 Taler geschätzt wurde, war in Paris (1804) außer der Arbeit des Zuckerbäckers die des Dekorateurs, Malers, Architekten und Blumisten erforderlich. Bei den Lordmayorsessen in London betrug die Ausgabe für Speisen und Getränke früher die Hälfte, unter Georg III. ein Drittel, bei dem Citybankett 1853 für Napoleon nur noch ein Viertel der Gesamtausgabe; bei dem letzteren Fest wurden 1000 Lstr. für Beleuchtung, 1860 für die Anordnung der Stühle und Sitze, 1750 für die Dekoration des Raums ausgegeben. Auch das üppige Fest des Q. Metellus Pius in Spanien (72 v. Chr.) zeichnete sich vorzugsweise durch die Pracht der Dekoration und des übrigen Zubehörs aus. Bei einem Gastmahl eines der Freunde Neros kosteten die (ohne Zweifel im Winter und in großen Massen verschwendeten) Rosen mehr als 4 Millionen Sesterzen (870.000 Mark), wie denn überhaupt Gastmähler und Gelage eine Hauptveranlassung eines oft ausschweifenden Blumenluxus waren, der in neueren Zeiten schwerlich jemals auch nur annähernd erreicht worden ist. Bei einem berühmten, von dem großen Condé im April 1676 zu Chantilly gegebenen Feste kosteten die Narzissen ( jonquilles), mit denen alle Räume förmlich tapeziert waren, nur 1000 écus. Allerdings hat auch dieser Luxus in den letzten Jahrzehnten außerordentlich zugenommen. In England werden zuweilen 2000 Lstr. auf Blumen für einen Ball verwendet. Zu dem (von Sachverständigen angeordneten) Schmuck der Tafel auf den Landsitzen der vornehmen Welt kommen Blumenkörbe aus Paris oder Nizza, um das Mittelstück einer aus dem Garten oder Treibhaus gelieferten Gruppe zu bilden. Die seltensten Orchideen schmücken »Bankette, die eines Lucull nicht unwürdig sind«, und riesige Blumensträuße finden auch außerhalb der Saison Käufer zu Preisen, die von drei Guineen bis zum Fabelhaften steigen.

Eine andre Verschwendung wurde im Altertum bei großen Bewirtungen durch die Sitte veranlaßt, Geschenke unter die Gäste zu verteilen oder zu verlosen. Bei den Verlosungen wählte man öfters Gewinne von sehr verschiedenem Werte: so gewann man bei Festen Elagabals zehn Kamele oder zehn Fliegen, zehn Pfund Gold oder Blei, zehn Strauße oder zehn Hühnereier u. dgl. Auch bei den von Martial für solche Verlosungen gedichteten Distichen sind immer zwei Gewinne, je ein wertvoller und ein geringer, paarweise zusammengestellt. Dazu gehören Schreibmaterialien, Toilettengegenstände, Kleider, Geräte, Geschirre und Instrumente aller Art (auch musikalische), Eßwaren, Spiele, Käfigvögel, Möbel, Waffen, Kunstwerke, Bücher, Tiere (auch ein zur Jagd abgerichteter Habicht) und Sklaven; es sind Gegenstände von bedeutendem Werte darunter, wie Scharlachmäntel, Pokale von alten Meistern, Gefäße aus Kristall und Murrha, goldene und silberne Statuetten, auch Sklaven mit besonderen Eigenschaften: eine Tänzerin, ein Stenograph, ein Zwerg, ein Narr, ein Koch, ein Kuchenbäcker. Bei einem Gastmahl, das L. Verus für 6 Mill. Sesterzen (1,305.000 Mark) gab, scheinen die Geschenke sämtlich kostbar gewesen zu sein; genannt werden schöne Sklaven, lebendige Tiere, Gefäße aus den wertvollsten Materialien, Kränze aus Blumen andrer Jahreszeiten mit goldenen Bändern, silberbeschlagene Wagen mit Maultiergespannen und den dazugehörigen Treibern.

Wenn also die Kosten jenes Mahls des Lucullus im Apollosaal auf 200.000 Sesterzen (35.000 Mark) angegeben werden, wenn die Arvalen bis auf die Zeit Gordians zu 100 Denaren (87 Mark) das Kuvert speisten: so bleibt es ungewiß, wieviel von solchen Summen auf Kränze, Blumen, Wohlgerüche (mit denen bei Gelagen vielleicht der größte Luxus getrieben wurde), Beleuchtung, Schmuck des Lokals und der Dienerschaft, Aufführungen und Schauspiele, Gastgeschenke usw. verwandt wurde. Daß aber die Pracht und der Aufwand bei römischen Gastmählern ebenso wie das Raffinement derselben in späteren Zeiten vielfach überboten worden sind, wird sich aus zahlreichen, unten anzuführenden Angaben und Beschreibungen ergeben. Hier sei nur erwähnt, daß die Verlosungen von Geschenken in Frankreich im 17. Jahrhundert aus Italien eingeführt wurden. Bei einem zu Ehren der Königin von England im Louvre veranstalteten Feste Mazarins, wo alle Lose gewannen, war der Hauptgewinn ein Diamant im Werte von 4000 écus; bei einem von dem Oberintendanten Foucquet am 17. August 1661 dem Könige gegebenen Feste waren die Gewinne Juwelen, prachtvolle Anzüge, kostbare Waffen und Luxuspferde.

Übrigens kommt die Verschwendung für üppige Gastmähler im kaiserlichen Rom, namentlich aber die hohen Preise, die für einzelne Leckerbissen gezahlt wurden, nicht allein auf Rechnung der Schwelgerei, sondern auch auf die der Mode, der Prahlerei, der Sucht, sich hervorzutun und in den Kreisen der Genußkünstler von sich reden zu machen, und dasselbe gilt von vielen andern Erscheinungen des damaligen Luxus. »Die Verschwender«, sagt Seneca, »streben danach, ihr Leben fortwährend zum Gegenstand der Gespräche zu machen. Bleibt es verschwiegen, so glauben sie, ihre Mühe verloren zu haben. Sooft etwas, was sie tun, dem Gerücht entgeht, sind sie mißvergnügt. Es gibt viele, die ihr Vermögen verprassen, viele, die Maitressen halten: um sich unter diesen einen Namen zu machen, genügt es nicht, üppig zu leben, man muß es in auffallender Weise tun, eine gewöhnliche Verschwendung verursacht in einer so beschäftigten Stadt kein Gerede.« »Du bist nicht zufrieden, Tucca,« sagt Martial, »ein Schlemmer zu sein, du wünschest auch als solcher zu erscheinen und genannt zu werden.« Eben das Bestreben, Gerede zu verursachen, ist es gerade gewesen, was z. B. mehr als einen Verschwender bewogen hat, jene großen Summen für Exemplare der Seebarbe ( mullus) von ungewöhnlichem Gewicht zu zahlen, die so oft als Beweise beispielloser Üppigkeit angeführt worden sind. So erkaufte ein P. Octavius, ein hochgestellter Mann, mit der Summe von 5000 Sesterzen (1087 Mark) für ein 4½ Pfund (römisch = 1,47 kg) schweres Exemplar den Ruhm, einen Fisch erstanden zu haben, der nicht nur dem Kaiser Tiberius, sondern auch seinem Rivalen Apicius zu teuer gewesen war, »und erlangte damit unter seinesgleichen großes Ansehen«. Diese und gewiß noch manche andere Preise gehören also zu den Eitelkeitspreisen, deren Höhe nur von den Zahlungsmitteln der Käufer begrenzt wird. Juvenal spricht von Leuten, die ohne Rücksicht auf die Preise alle Elemente nach Leckerbissen durchsuchen und im Grunde das am liebsten haben, was am meisten kostet; sie richten sich zugrunde, um Schüsseln auftragen zu lassen, die 400 Sesterzen kosten. Daß eine solche Summe (87 Mark) für enorm galt, zeigt wieder, daß der damalige Maßstab für die Preise von Luxusnahrungsmitteln ein kleinerer war als der gegenwärtige. In der Tat kostete von einer der teuersten Delikatessen, der nur in geringen Quantitäten zu verwendenden, aus den inneren Teilen der Makrele ( scomber) bereiteten Fischsauce ( garum), ein Liter aus der berühmten Fabrik in Cartagena ( garum sociorum) nur 33 Mark im heutigen Gelde. Um 1596, in der Zeit einer Hungersnot, gab es in Paris Bankette, bei denen die Schüssel 45 écus (etwa 440 Frcs. in jetzigem Gelde) kostete; bei einem Abendessen des Marschalls de l'Hospital (in der Zeit Mazarins) kosteten einzelne Schüsseln 400 écus. In Petersburg gaben in Potemkins Zeit die Großen für die den Glanzpunkt schwelgerischer Gastmähler bildende, aus Stör bereitete Fischsuppe, in deren Preisen man einander zu überbieten suchte, bis 300 Rubel aus; bei seinen eigenen Bällen (1791), deren jeder 14.000 Rubel gekostet haben soll, erschien auf der Tafel jedesmal eine Fischsuppe im Werte von 1000 Rubeln in einem Silbergefäß, das gegen 300 Pfund wog. Die Kosten einer von der Stadt Genf dem Erzkanzler Cambacérès gesandten Riesenforelle nebst Sauce sollen vom Rechnungshof auf 6000 Frcs. veranschlagt worden sein. Plinius sagt mit übertreibender Phrase, daß Köche in seiner Zeit mehr kosteten als vormals ein Triumph, und schon der Geschichtschreiber Sallust soll dem Koch Dama, Freigelassenen des Nomentanus, ein Jahresgehalt von 100.000 Sesterzen (17.550 Mark) gezahlt haben; aber schwerlich erhielten die Köche damals so hohe Bezahlungen wie im 19. Jahrhundert in London und Paris. Anton Carême, der bei Lord Steward, Talleyrand, Rothschild und Kaiser Alexander angestellt war, erhielt bei letzterem monatlich 2400 Frcs. Gehalt, und seine Ausgaben für die Küche beliefen sich monatlich auf 80.000 bis 100.000 Frcs.; nach dem Fürsten von Pückler-Muskau gab es in England Köche, die ein Gehalt von 1200 Lstr. bezogen. Seneca erzählt von einer »berühmten, zum Stadtgespräch gewordenen Schüssel« wie von einer Monstrosität: es waren darin die feinsten Leckerbissen, die sonst auch bei großen Gastmählern nacheinander aufgetragen wurden (wie Austern und andre Schaltiere, Seeigel, ausgegrätete Seebarben), so durcheinander gemischt und mit der gleichen Brühe übergossen, daß man das einzelne nicht unterschied: »der Auswurf eines Erbrechenden könnte nicht mehr durcheinander gemengt sein«. Wenn ein solches Gericht wirklich großes Aufsehen erregte, möchte man glauben, daß die Kochkunst der Neronischen Zeit an Raffinement der modernen französischen sehr nachgestanden habe. Auch der rohe (als Plinius schrieb, gewöhnliche) Luxus, den P. Servilius Rullus etwa in Sullas Zeit eingeführt hatte und der in der Zeit der Regentschaft in Paris wieder Mode wurde, ganze Eber für wenige Gäste auftragen zu lassen, erregt Zweifel an dem Raffinement der römischen Tafelgenüsse, zu denen das wilde und zahme Schwein, das man auf fünfzig Arten zu bereiten verstand, zu allen Zeiten sehr beliebte Beiträge geliefert hat. Ein vielgenanntes, von Aelius Verus erfundenes Lieblingsgericht Hadrians, der ein Freund guter Mahlzeiten war, das noch auf der Tafel des Alexander Severus erschien, bestand aus Fasanen, Pfauen, Eberfleisch oder Saueuter und Schinken in einer Teigkruste.