|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Leichtigkeit des Reisens und die Großartigkeit und Vielfältigkeit des Verkehrs, wie beides bisher geschildert worden ist, mußte auch die Wanderlust mächtig reizen und das Verlangen, neue Eindrücke aufzunehmen, sich durch sie zu bilden und zu belehren, in weiten Kreisen verbreiten. In der Tat sind auch zu diesen Zwecken Reisen damals kaum weniger häufig unternommen worden als in der neuern Zeit. Plinius nennt die menschliche Natur »reiselustig und nach Neuem begierig«. Manche, sagt Seneca, machen Seefahrten und erdulden die Mühseligkeiten sehr langer Reisen einzig und allein, um etwas Verborgenes und Entlegenes kennenzulernen. Die Natur habe im Bewußtsein ihrer Kunst und Schönheit uns als Beschauer so großer Sehenswürdigkeiten erschaffen; wenn sie diese nur der Einsamkeit zeigte, würde sie die Frucht ihres Daseins einbüßen. Die Zahl derer war groß, die »gern durch unbekannte Städte zogen, ein neues Meer erforschten und in allen Ländern der Welt Gäste waren«. Jener Hang zum Wandern war sehr verbreitet, der Hadrian durch alle Provinzen seines Reiches führte, und der in ihm so mächtig war, »daß er alles, was er über irgendwelche Gegenden der Welt gelesen hatte, aus eigener Anschauung kennenlernen wollte«. Trotz der Unsicherheit des menschlichen Lebens, sagt der Epikureer Philodemus, sind manche, und sogar Philosophen, töricht genug, in Zukunftsplänen so viele Jahre für einen der Studien halber in Athen zu nehmenden Aufenthalt, so viele für Bereisung Griechenlands und der Barbarenländer anzusetzen.

Doch nichts wäre irriger, als aus solchen Äußerungen zu schließen, daß die Unternehmungen, die aus der Wanderlust der Alten hervorgingen, auch nur entfernt mit den Entdeckungsfahrten und Weltwanderungen in neueren Zeiten verglichen werden könnten. Der Trieb, in unbekannte Welträume vorzudringen, war im Altertum gering, und so blieb den Römern wie den Griechen die Erde nach allen Richtungen hin von verhältnismäßig nahen Grenzen umschlossen, über die hinauszuschweifen kaum die Phantasie Verlangen trug. In der Zeit seiner höchsten Ausdehnung erstreckte sich das Wissen der Alten nur über zwei Drittel unseres Festlands, über das südwestliche Viertel Asiens und über das nördliche Drittel Afrikas; und selbst auf den schon vielfach betretenen Grenzgebieten der bekannten Welt vermochte die Erkundung des Wahren nie völlig die Fabeln und Wundersagen früherer Zeiten zu verdrängen, die immer von neuem auftauchten und auch bei den Gebildeten Eingang fanden.

Noch wagte kein kühner Schiffer sich in das unermeßliche Westmeer hinaus, von dem man glaubte, daß es wie das Nordmeer in einer gewissen Entfernung von der Küste für Schiffe undurchdringlich würde; obwohl die Existenz eines Festlandes zwischen dem westlichen Europa und Asien nicht bloß von Strabo, sondern auch von Aristides für wohl möglich gehalten wurde. Auch Seneca ahnte, daß in späteren Jahrhunderten der Ozean aufhören werde, eine unübersteigliche Schranke zu bilden; dann würde ein neuer Tiphys neue Welten entdecken und Thule nicht mehr das äußerste Land sein.

»Doch mehr als die Ahnung war den Römern nicht beschieden.« Gerade die Geschichte ihrer Seefahrt lehrt, wie fern ihnen die Natur als Objekt verständiger Forschung lag. »Umfang und Grenzen des großen Reichs boten Anlaß genug, sich auf der hohen See zu versuchen. Die Weltherrscher waren im Besitz der iberischen, lusitanischen und mauretanischen Küsten«, doch die atlantischen Inseln, die das Gestade Nordafrikas beleben, blieben ihnen fast völlig unbekannt. Andalusische Schiffer, welche die Madeiragruppe (angeblich in einer Entfernung von 10.000 Stadien = 1800 km von Afrika) entdeckt hatten, schilderten dem C. Sertorius ihr mildes, durch feuchte Seewinde erfrischtes, das ganze Jahr hindurch nur geringen Änderungen unterworfenes, höchst gesundes Klima und ihre üppige Fruchtbarkeit: man glaubte dort das Elysium Homers gefunden zu haben und nannte sie die Inseln der Seligen. Sertorius überkam die Sehnsucht, sich aus den Stürmen des Krieges in die zauberische Abgeschiedenheit dieser paradiesischen Eilande zurückzuziehen; aber seine Anhänger verhinderten die Ausführung dieser Absicht, und, soviel wir wissen, hat auch später nie ein Römer die Inseln der Seligen betreten. Doch waren die Canarischen Inseln nicht bloß von dem mit einer Tochter des M. Antonius und der Cleopatra vermählten König Juba von Mauretanien, dem größten Kenner Afrikas im Altertum, sondern auch von einem Römer Statius Sebosus (in unbekannter Zeit) beschrieben worden. Pausanias hatte sich nach den Satyrn unter andern bei einem karischen Schiffer Euphemus erkundigt, der auf der Fahrt nach Italien in das äußere (Atlantische) Meer verschlagen worden war, »in das sie nicht mehr schiffen«. Dort war das Schiff des Euphemus an eine von Satyrn bewohnte Insel getrieben worden. Diese seien geschwänzte, rötliche Geschöpfe, die, ohne einen Laut von sich zu geben, einen Anfall auf die Weiber im Schiffe machten, deren eines man ihnen preisgab.

An der atlantischen Küste Afrikas war der Karthager Hanno auf seiner um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. unternommenen Expedition noch 16 Tagefahrten über das Grüne Vorgebirge hinausgelangt; doch das von ihm gewonnene geographische Wissen ging der spätern Zeit teils ganz verloren, teils verdunkelte es sich wenigstens sehr. Strabo leugnet z. B. die Existenz der von Hanno entdeckten Insel Kerne. Hanno war an der Sierra-Leone-Küste zweimal durch das nächtliche Glühen von Gras- und Waldbränden erschreckt worden und landete auf einer Insel an der Mündung des Ceßflusses, wo er am Tage nur Wälder erblickte, bei Nacht aber durch viele Feuer, den Schall von Flöten, Cymbeln und Pauken und unzählige Stimmen erschreckt wurde, so daß er die Insel verließ. Bei der weiteren Fahrt sah er bei Nacht ein himmelhohes Feuer, das sich bei Tage als ein gewaltiger Berg erwies, den Hanno den Götterwagen nennt und in dem man mit großer Wahrscheinlichkeit den Kamerunberg erkannt hat. Seine Angaben sind ganz in Übereinstimmung mit den Berichten neuerer Reisenden, nach denen in jenen Breiten bei Tage die übermäßige Hitze die Neger zur tiefsten Ruhe zwingt, die erst bei Anbruch der Nachtkühle ihre lärmenden Feste und Tänze beginnen. Beide Teile des Hannonischen Berichtes waren verbunden und ins Fabelhafte ausgemalt bei einem Autor, auf den sowohl Pomponius Mela als der ältere Plinius zurückgehen. Doch der erstere nennt als Lokal ein Gestade südlich vom Götterberge, der zweite den Ausläufer des Atlas an der nach ihm benannten Westküste. Dieses höchst fabelhafte Gebirge sei gegen den Ozean hin rauh und wüst, gegen Afrika von schatten- und fruchtreichen Wäldern und Quellen erfüllt. Bei Tage erblicke man niemand, alles schweige im Schauer der Einsamkeit, Ehrfurcht und Grauen ergreife die Nahenden vor den über die Wolken bis in den Kreis des Mondes ragenden Höhen. Bei Nacht leuchte das Gebirge von vielen Feuern und halle von dem Lärm schwärmender Satyrn und Pane, dem Klange der Flöten und Pauken wider. Plinius, der den Atlas mit den Bergen der afrikanischen Westküste vermengt, entschuldigt die Verworrenheit und die Widersprüche in seinen Angaben mit der Indolenz der römischen Behörden in der (im Jahre 42) eingerichteten Provinz Mauretanien, wo es doch fünf römische Kolonien gab und für deren Statthalter es ein Ehrenpunkt war, bis zum Atlas vorgedrungen zu sein. Doch da sie zu träge seien, das Wahre zu erforschen, scheuten sie sich nicht, aus Scham über ihre Unwissenheit zu lügen, und die von so gewichtigen Gewährsmännern gegebenen Nachrichten fänden bereiten Glauben. Der Zug des Suetonius Paulinus im Jahre 41, vielleicht des einzigen römischen Feldherrn, der den Hohen Atlas überschritt, scheint ganz ohne Folgen geblieben zu sein. Er fand die untersten Hänge des Gebirges mit hohen, dichten Wäldern einer unbekannten Gattung von zypressenähnlichen Bäumen (wohl der jetzt ar'ar genannten), seine Gipfel mit ewigem Schnee bedeckt. Jenseits des Atlas drang er durch Wüsten von schwarzem Sande, in dem wie verbrannt aussehende Felsen ragten, und welche die Glut auch im Winter unbewohnbar machte, bis zum Flusse Ger (Gir) vor. Er erhielt Nachrichten über die nach Hundeart von rohem Fleisch lebenden Bevölkerungen einer südlichen, von wilden Tieren, besonders Elefanten und Schlangen, wimmelnden Waldregion, versuchte aber offenbar nicht, sie zu erreichen.

Viel weiter nach Süden reichten die Feldzüge der Römer sowie ihre militärischen und Handelsniederlassungen in der Mitte des Kontinents. Schon im Jahre 19 v. Chr. war L. Cornelius Balbus von Oea (Tripolis) durch das Gebiet eines in Häusern von Steinsalz wohnenden Volks und eine langgestreckte Kette schwarzer Felsen (jetzt Harudj-el-aswed) in der Landschaft Phazania (Fezzan) vorgedrungen; er hatte auf diesem Zuge zahlreiche Städte eingenommen und Stämme besiegt, deren Bilder in seinem Triumphzuge aufgeführt wurden; darunter Cidamus (Ghadâmes) und die Hauptstadt des Königs der Garamanten (Tedastämme) Garama (an der Stelle der jetzt seit lange verlassenen Stadt Djema-kadim, d. h. Alt-Djerma). Cidamus (30° 15') blieb seitdem den Römern wie den Byzantinern bis zum Einfall der Araber befreundet. Die Bewohner der Gegend bekehrten sich unter Justinian zum Christentum; der Ort nahm, ohne Zweifel für die Dauer, eine römische Besatzung auf, von welcher sich dort eine Inschrift aus der Zeit des Alexander Severus erhalten hat. So weit reichten wohl die römischen Straßen mit Meilensteinen, deren südlichsten Barth unter 31° 30' n. Br. fand. Am nördlichen Rande der Hamâda stieß derselbe Reisende auf mehrere Grabmäler, von denen zwei vortrefflich erhaltene, 15 und 8 Meter hoch, vermutlich für Befehlshaber dortiger vorgeschobener Posten der dritten Legion errichtet waren. Das südlichste dieser Monumente bei Alt-Djermi (26° 22') zeigt, daß auch hier die Niederlassungen der Römer keine ganz vorübergehenden gewesen sein können. Plinius berichtet, daß der Weg zu den Garamanten früher nicht zu finden gewesen sei, da die »Räuber dieses Volks« die (für Ortskundige in geringer Tiefe zu öffnenden) Brunnen verschüttet hatten; doch nach einem Kriege, den sie im Jahre 70 gegen Oea führten, hatte man einen um vier Tagereisen abgekürzten Weg dahin entdeckt, welcher »Am Haupt des Felsens vorbei« genannt wurde; höchstwahrscheinlich, weil diese direkte und westlichste Straße den Gebirgsabfall des Ghurian an der steilsten Stelle passierte. Plinius wiederholt über die Garamanten und die Troglodyten Äthiopiens die Nachrichten Herodots: daß bei den ersteren die Rinder rückwärts gehend weiden, und daß die letzteren sich von Schlangen nähren und ihre Sprache ein bloßes Gezisch ist. Ein Hauptgegenstand des Handels mit den Garamanten und Troglodyten waren Edelsteine, besonders, schon in der Zeit der Herrschaft von Karthago, Rubine; Balbus hatte in seinem Triumph ein Bild des Berges Gyri aufgeführt, auf welchem, wie eine vorausgetragene Inschrift lehrte, Edelsteine wuchsen. Garama war der Ausgangspunkt für zwei römische Entdeckungsreisen ins innere Afrika, von denen Ptolemäus berichtet. Septimius Flaccus gelangte von dort, drei Monate südwärts reisend, zu den Äthiopen; Julius Maternus aus Groß-Leptis (Lebida) ebenfalls von Garama, und zwar, wie noch heute reisende Europäer, unter dem Schutze eines auf Beute gegen die Äthiopen ausgezogenen Garamantenfürsten, in vier Monaten nach Agisymba, »wo die Rhinozerosse zusammenkommen«, ein Land, welches auf keinen Fall nördlicher als in der bewässerten Tiefebene des Tsad gesucht werden kann.

»Das größte Naturrätsel Afrikas«, den Ursprung des Nil, unternahm Nero zu ergründen, da er unter andern Kriegen auch einen Feldzug nach Äthiopien beabsichtigte. Die von ihm ausgerüstete Expedition »gelangte auf dem Weißen Nil bis zu den großen Schilfsümpfen an der Einmündung des Keilak und des Gazellenflusses, wo der Hauptstrom, wie man erfuhr, von den Eingeborenen Kir genannt ward. Unter den nubischen Negerstämmen, welche durch die Neronische Nilexpedition bekannt wurden, sind die Syrbotae oder die Anwohner des Syr (Kir) die heutigen Schir; die Medimni die Medin; die Olabi die Eliab; die Simbarri und Palugges des Nilreisenden Aristocreon bei Plinius die Barri-Neger und die Poludschi des Herrn Brun Rollet. Wenn die Neronischen Entdecker auch Sagen von mißgestalteten Menschen, Zwergen ohne Ohren, mit einem beinahe zugewachsenen Mund heimbrachten, so lag zwar zu allen Zeiten der Sitz der Fabelgeschöpfe immer jenseits der Grenze des Bekannten, aber der Weiße Nil ist bis auf unsere Tage vorzugsweise die Freistätte der anthropoiden Gespenster gewesen, mit denen noch vor wenigen Jahren die Eingeborenen einen kühnen Elfenbeinjäger abzuschrecken gedachten«.

Am erklärlichsten ist es, daß die Phantasie zu allen Zeiten geschäftig war, die Länder des Ostens, vor allen Indien, mit immer neuen Wundern zu schmücken. Lucrez sagt, daß viele Tausende von »schlangenhändigen Elefanten« Indien so dicht mit einem Gehege von Elfenbeinzähnen umschließen, daß man nicht ins Innere zu dringen vermöge; Vergil, die Bäume der indischen Wälder seien so hoch, daß man keinen Pfeil über ihre Wipfel schießen könne. Noch Dio von Prusa schildert Indien (und zwar nach Erzählungen von Kaufleuten, die seine Häfen besucht, aber schwerlich viel vom Innern gesehen hatten) als ein Paradies. Dort strömen Flüsse von Milch, Honig, Öl und Wein, die Erde bietet dem Menschen freiwillig seine Nahrung, die Wiesen prangen mit den schönsten Blumen, die Bäume geben aufs reichlichste Früchte und Schatten, der Gesang der Vögel ist schöner als Musik von Instrumenten, eine milde Wärme, wie im Anfang des Sommers, herrscht das ganze Jahr, die Gestirne sind zahlreicher und glänzender als in den griechischen Ländern, und die Menschen leben über vierhundert Jahre, ohne Krankheit, Alter und Armut zu kennen. Während aber das Volk jeden Tag als Fest verbringt, geben sich die Brahmanen ganz der Betrachtung und Enthaltsamkeit hin und legen sich freiwillig die Erduldung unerhörter Kasteiungen auf; sie trinken auch aus der Quelle der Wahrheit, nach der ewig dürstet, wer einmal davon gekostet hat.

Auch über den äußersten Norden behaupteten sich Sagen und wunderliche Vorstellungen hartnäckig. Den Berichten von einem seligen Hyperboreerlande, mit ewigem Frühlinge, wo die Sonne nur einmal im Jahre auf- und einmal untergeht und der Tag ein halbes Jahr dauert, mochte Plinius nicht völlig den Glauben versagen. Tacitus sagt, daß im Norden ein starres, unbewegliches Meer den Erdkreis abschließt; dorthin setze man mit Wahrheit die Grenze der Natur, denn so nahe gehe dort die Sonne unter, daß ihr Glanz die Nacht erhelle und die Sterne verdunkle, ja man wolle ihr Rauschen beim Aufgehn aus dem Meere vernommen haben. Die fabelhaften Berichte über die nördlichsten Völker, die Menschengesichter, aber Tierleiber haben sollten, wollte er als unerwiesen dahingestellt lassen. Ein gelehrter Freund Plutarchs, Demetrius aus Tarsus, hatte im kaiserlichen Auftrage oder doch auf kaiserliche Kosten eine Reise gemacht, um über die bei Britannien zerstreuten, unbewohnten Inseln Genaueres zu erfahren, von denen einige Eilande der Dämonen und Heroen genannt wurden. Er hatte zu diesem Zweck die Britannien zunächst gelegene, bewohnte Insel besucht, deren nicht zahlreiche Einwohner angeblich den Britanniern als heilig und unverletzlich galten. Als dort ein plötzliches, heftiges Unwetter die Luft erfüllte, erfuhr er von den Insulanern, dies rühre daher, daß eben die Seele eines der »Mächtigen« ausgefahren sei. Auf einer jener wüsten Inseln werde Kronos schlafend von Briareus gefangengehalten, und viele Geister seien dort als seine Dienerschaft und sein Gefolge. Die Vorstellung, daß jene Küsten und Inseln ein Teil des Totenreichs, ein Aufenthalt der abgeschiedenen Seelen seien, kehrt auch in späteren Zeiten in mehreren Formen wieder.

Aber auch innerhalb der Grenzen der bekannten Erde beschränkten sich bei weitem die meisten Reisen auf ein verhältnismäßig enges Ländergebiet. Über die Grenzen des römischen Reichs wagten sich, mit Ausnahme von Kaufleuten, offenbar nur sehr wenige. Strabo meinte, daß nicht leicht ein Geograph viel weitere Reisen gemacht haben möchte als er: er war in der Richtung von Osten nach Westen von Armenien bis an die Westküste Italiens, von Norden nach Süden vom Schwarzen Meer bis an die Grenze Äthiopiens gekommen.

Pausanias hatte auf seinen langen und weiten Reisen (in Libyen, Ägypten, Arabien, Palästina, Kleinasien, Griechenland, Italien, Sicilien) niemanden angetroffen, der in Babylon oder in Susa gewesen war. In den Donauländern waren in Trajans Zeit außer Kaufleuten und Armeelieferanten Fremde höchst selten zu finden. Im römischen Reiche selbst konnten Reisen, die ohne eigentlich wissenschaftlichen Zweck nur zum Vergnügen und zur Belehrung unternommen wurden, so gut wie nie nach den nördlichen Ländern gerichtet sein. Von diesen galt ohne Zweifel in bezug auf Reisen im allgemeinen, was Tacitus in bezug auf Auswanderungen von Germanien sagt: es war undenkbar, daß jemand Italien verlassen sollte, um diese Gegenden aufzusuchen.

Dagegen wurden allerdings in die westlichen Provinzen, wie es scheint, nicht ganz selten Reisen aus bloßer Schaulust gemacht, da namentlich Gallien und Spanien, in denen römische Sitte und Kultur in hohem Grade verbreitet war, manches Anziehende boten, und besonders das erstere ein völlig andres Land geworden war, als in Ciceros Zeit, wo es weder durch Anmut der Gegenden, noch durch Bildung und Gesittung der Menschen und Völker Fremde festzuhalten vermochte. Der afrikanische Dichter P. Annius Florus hatte, nachdem er im kapitolinischen Agon zu Rom (90 oder 94) durchgefallen war, um sich zu zerstreuen, weite Reisen unternommen: zuerst allerdings nach Sicilien, Kreta, den Cycladen, Rhodus und Ägypten; dann aber war er über Italien zu Lande nach den gallischen Alpen und den bleichen Völkern des Nordens gereist, hierauf westwärts bis an die den Alpen durch ihre Schauerlichkeit, ihre Höhe und ewigen Schnee gleichenden Pyrenäen. Zuletzt hatte er sich in Tarraco niedergelassen. In Spanien scheint besonders Gades, wo auch Posidonius sich längere Zeit aufhielt, ein vielbesuchtes Reiseziel gewesen zu sein. Schon Cicero sagt: Diejenigen meinen etwas erreicht zu haben, welche die Mündung des Schwarzen Meeres gesehen haben und jene Meerenge, durch welche zuerst die Argo eindrang, oder diejenigen, welche jenen Sund des Ozeans gesehen hatten, »wo die reißende Flut Europa von Afrika scheidet«. Auch Aristides hatte die Absicht, zwischen den Säulen des Hercules durchzuschiffen, doch wurde er durch seine Krankheit daran verhindert. Übrigens dürfte auch der weltberühmte uralte Tempel des phönicischen Hercules, d. h. des Melkart, eine Veranlassung zur Reise nach Gades gewesen sein.

Die Reisen der Provinzialen erhielten gewiß vorzugsweise durch den Wunsch, Rom zu sehen, ihre Richtung. Jener Florus traf z. B. in Tarraco mit einigen Bätikern zusammen, »welche von der Beschauung der Stadt zurückkehrten«. Dagegen schlug die weit überwiegende Mehrzahl der römischen Reisenden, insofern sie sich nicht mit Wanderungen in Italien und Sicilien begnügte, die Richtung nach Süden und Osten ein. Daß Griechenland, Kleinasien und (seit der Zeit des Augustus) Ägypten die damals von der Hauptmasse der eigentlichen Touristen ausschließlich besuchten Länder waren, kann niemandem zweifelhaft sein, der die damalige Literatur auch nur oberflächlich kennt. Ovid (geb. 711 =43 v. Chr.) war nur in Sicilien, Athen und Kleinasien gewesen. Vermutlich war es in der Zeit, wo er reiste, noch nicht gewöhnlich, auch (das erst im Jahre 724 = 30 v. Chr. zur römischen Provinz gewordene) Ägypten zu besuchen. Doch in einem während der Fahrt nach Tomi im Jahre 8/9 n. Chr. geschriebenen Gedicht nennt er es bereits als ein gewöhnliches Reiseziel: er sei nicht auf dem Wege nach Athen oder den Städten Kleinasiens, wie ehemals, oder nach der herrlichen Stadt Alexanders und den Reizen des lusterfüllten Nil. Viele sehenswerte Dinge in und bei Rom selbst, sagt der jüngere Plinius, habe man nie gesehen, ja kenne sie nicht einmal vom Hörensagen, die man aus Büchern, Erzählungen, durch eigenen Besuch kennen würde, wenn Griechenland, Kleinasien, Ägypten sie hervorgebracht hätte, oder ein andres Land, das an Merkwürdigkeiten reich wäre und sie anzupreisen verstände. Nächst den Reisen in Italien müssen also diese Länder und die in ihnen besuchten Orte Gegenstand der Betrachtung sein.

Zu kleineren Ausflügen bot Italien eine große Anzahl anziehender Punkte in allen Richtungen. Seneca schildert, wie man durch kleine Streifereien zur See und zu Lande und fortwährenden Szenenwechsel dem Mißbehagen und der Langeweile zu entfliehen suchte. Bald reiste man nach Campanien; dann ward man der lieblichen Gegend überdrüssig und verlangte nach Wildnissen, und es wurden die lucanischen und bruttischen Waldschluchten durchzogen. Doch in diesen Einöden empfand man wieder Sehnsucht nach einem freundlichen Anblick, an dem die verwöhnten Augen sich von der starren Rauheit jener Gegenden erholen sollten: so ging es nach Tarent, und endlich wieder nach Rom zurück, um nicht länger das Klatschen und Gebrause des Zirkus und Amphitheaters zu entbehren.

Doch solche Streifereien aus Langeweile wurden natürlich nur von einzelnen gemacht. Dagegen bedeckten sich im Sommer und Frühherbst alle Chausseen mit Reisenden, die der drückenden Schwüle und der Fieberluft, die dann über der Stadt brütete, entflohen, und die hohen Straßen Roms wurden leerer und leerer. Zu Sommeraufenthalten wurden namentlich die bequem zu erreichenden Orte in den nahen Gebirgen und an der Küste von Latium und Campanien gewählt, doch auch an der etrurischen. Schon die Großen der Republik pflegten in diesen Gegenden zahlreiche Villen zu besitzen; so Cicero (außer denen zu Arpinum und dem besonders geliebten Tusculanum) bei Antium, Astura, Formiä, Cumä, Puteoli und Pompeji; Pompejus zu Alba, Tusculum, Formiä, im Falernergebiet, bei Cumä, Bajä, Tarent, Alsium usw. Unter einer nicht minder großen Zahl von Landsitzen werden die Großen der Kaiserzeit für ihre Villeggiatur in der Regel die Wahl gehabt haben. Die Aurelii Symmachi besaßen im 4. Jahrhundert deren 15, teils in unmittelbarer Nähe der Stadt, teils an den beliebtesten Orten der latinischen Küste und des Gebirges, teils am Golf von Neapel. Martial und Statius geben Listen der beliebtesten Sommeraufenthalte; kaiserliche Villen fehlten vermutlich an keinem derselben. Augustus besuchte von den seinigen am häufigsten die am Meer und auf den Inseln Campaniens (wie Capri) gelegenen oder die in den nahe gelegenen Städten, wie Lanuvium, Tibur und Präneste. Als Martial sein fünftes Buch an Domitian sandte, war er ungewiß, ob der Kaiser von den albanischen Höhen die Aussicht auf den See von Nemi einerseits und das Meer andrerseits genieße; ob er sich zu Antium befinde, »wo so nahe bei Rom die glatte Woge des Meers ruht«, oder zu Cajeta, Circeji oder auf den weißen Felsen von Tarracina mit ihren heilbringenden Quellen. In Tusculum gab es mindestens 4 kaiserliche Villen, die von einem eigenen, an der Spitze eines zahlreichen Personals stehenden Prokurator verwaltet wurden; in Privatbesitz befindliche lassen sich etwa 40 nachweisen.

So war nicht nur im reichsten Maße durch Abwechslung in der landschaftlichen Szenerie für Mannigfaltigkeit des Naturgenusses gesorgt, man konnte auch das der Jahreszeit angemessene oder sonst zusagende Klima aus einer ganzen Skala wählen. In Neapel, schreibt Marc Aurel als Cäsar im Jahre 143 an Fronto, sei das Klima sehr angenehm, doch sehr wechselnd. Die Nacht zuerst lau wie in Laurentum, um die Zeit des Hahnenschreis kühl wie in Lanuvium, gegen Sonnenaufgang kalt wie auf dem Algidus, der Vormittag sonnig wie in Tusculum, der Mittag glühend wie in Puteoli, der Nachmittag und Abend gemäßigter wie in Tibur. Für Bajä war die Hauptsaison im März und April; Nero lud seine Mutter dorthin zur Feier der Quinquatrus (19.-23. März) ein. Im Hochsommer begab man sich nach Präneste, Aricia, Tibur, Tusculum, an den Anio oder auf das von Tusculum und Veliträ gegen Präneste sich hinziehende Waldgebirge des Algidus. Caligula ließ sich mit ungeheurem Aufwande ein palastähnliches Prunkschiff, ausgestattet mit Säulenhallen, Bädern und Gartenanlagen, erbauen, auf dem er an der campanischen Küste unter Musik und Gesang entlang fuhr. Viele Orte waren (wie auch die laurentinische Villa des Plinius) gleich sehr zu Sommer- wie zu Winteraufenthalten geeignet: so war z. B. der Winter an der in weitem Bogen von schützenden Felsen umgebenen Küste von Luna (Spezia) wie der Maremmen durchweg mild, aber auch der Sommer nicht zu heiß. Vorzugsweise dienten natürlich Orte im südlichen Italien als Winteraufenthalte, wie Velia und Salernum; doch vor andern lud hierzu das liebliche, für viele zugleich durch seine Abgeschiedenheit anziehende Tarent ein, wo der Winter so lau und der Frühling so lang war und die Natur in so überschwenglicher Fülle ihre Gaben spendete wie kaum in dem glücklichen Campanien.

Außer den Überresten römischer Bauten an vielen dieser Orte vergegenwärtigen gelegentliche Äußerungen römischer Autoren den Reiz der dortigen Villeggiatur. In Centumcella (Cività Vecchia) stand nach der Beschreibung des Plinius die herrliche Villa Trajans mitten in grünen Feldern, hart über dem Gestade, wo gerade damals (106/07) ein Hafen gebaut wurde, an dessen Mündung eine künstliche Insel, aus gewaltigen Felsblöcken aufgetürmt, den Anprall der See aufhalten und den Schiffen zu beiden Seiten den Eingang gewähren sollte. Schon ragte aus dem Wasser ihr steinerner Rücken hervor, an dem die Fluten sich brachen, und ringsum schäumte und toste das Meer. An die Insel sollten später Molen angebaut werden.

An Alsium (in der Nähe des heutigen Palo), wo schon Pompejus, später Verginius Rufus († 97) eine Villa, »das Nestchen seines Alters«, hatte, ziehen sich große Ruinen längs dem Meer in der Ausdehnung von etwa 450 Meter, landeinwärts von mehr als 200 Meter hin mit Trümmern von Mosaikfußböden, edlen Marmorarten, Antefixen, Bleiröhren einer Wasserleitung, Scherben von Frauenglas: vermutlich die Überreste des dortigen kaiserlichen Lustschlosses, dessen Verwaltung ein eigener Prokurator leitete. An diesen »reizenden Seeaufenthalt« hatte sich M. Aurel im Jahre 161 auf 4 Tage zurückgezogen, und Fronto machte ihm in einem dahin gerichteten Brief zärtliche Vorwürfe, daß er auch dort den Geschäften obliege, statt mittags in der Sonne zu liegen und zu schlafen, am einsamen Ufer zu schlendern, bei ruhiger Luft ein Boot zu besteigen und auf die See hinausfahrend auf die Hammersignale der Rudermeister und die entsprechenden taktmäßigen Ruderschläge zu horchen, endlich nach dem Bade ein königliches Mahl mit Muscheln, Fischen und frutti di mare aller Art sowie andern köstlichen Dingen zu halten.

An dem lieblichen Strande des im 2. Jahrhundert sehr blühenden und volkreichen Ostia, wo bereits Varro die Villa des Sejus erwähnt, wandelte Gellius an einem Sommerabend mit Favorinus und andern Philosophen in Gesprächen über den Wert der Tugend für die Glückseligkeit; und vielleicht nicht viele Jahre später begab sich in den Ferien der Weinlese der Christ Minucius Felix mit einem heidnischen und einem christlichen Freunde dorthin. Sie ergingen sich am äußersten Rande des sanftgekrümmten Ufers, wo auf hartem Sande die leichtgekräuselten Wellen ihre Sohlen bespülten, sahen an der Stelle, wo die aufs Land gezogenen Kähne auf Baumstämmen ruhten, Knaben um die Wette flache, runde Steine über die Wasserfläche hin werfen, so daß sie wiederholt aufhüpfend die Spitzen der Wellen durchschnitten, und ließen sich endlich auf den zum Schutz der Badenden weit ins Meer hinausgeführten Felsenmauern nieder, um den Wert des alten und neuen Glaubens gegeneinander abzuwägen.

An dem jetzt so öden Strande von Ostia bis Lavinium (Pratica) zog sich eine bald zusammenhängende, bald unterbrochene Reihe von Landhäusern hin, so daß man mehrere Städte zu sehen glaubte; seit Augustus' Zeit bestand hier eine eigene Villenkolonie Laurentum. Zu ihr gehörte außer der so ausführlich beschriebenen Villa des jüngeren Plinius auch eine kaiserliche, in deren kühle Lorbeerhaine sich Commodus im Jahre 188 zurückzog, um der in Rom herrschenden Seuche zu entfliehen.

Bei Astura auf der Insel, die der gleichnamige Fluß vor seiner Mündung bildet, lag eine Villa Ciceros; sie war von dichtem Walde umgeben, Land und Meer verliehen ihr die Reize der Stille und Einsamkeit, in der man ungestört dem Schmerz nachhängen konnte. Man hatte von dort die Aussicht sowohl auf Antium, als auf das ebenfalls viel besuchte Vorgebirge der Circe, »die blaue Felsensphinx, die von jedem Standpunkt sichtbar, jenseits der Pontinischen Sümpfe den Eingang in das eigentliche Paradies des Südens bewacht«. Auch in Circeji gab es eine kaiserliche Villa.

Doch alle diese Orte überglänzte die auf einer weit vorspringenden, felsigen Landspitze gelegene Prachtstadt Antium, schon in der letzten Zeit der Republik, noch mehr in der Kaiserzeit mit Tempeln und Palästen prangend, die zum Teil ins Meer hinausgebaut waren, ein Lieblingsaufenthalt der Kaiser, namentlich Caligulas und Neros, welche beide dort geboren waren. Aus den dortigen Palästen stammen viele der berühmtesten Kunstwerke (wie der Borghesische Fechter und neuerdings das sogenannte »Mädchen von Anzio«); 3 Millien weit erstrecken sich die Ruinen von Antium; auch aus dem Meer ragen Reste dieser versunkenen Herrlichkeit oder schimmern durch die durchsichtige Flut herauf; weit und breit ist das Gestade mit Stücken der kostbarsten, von den Wellen plattgeschliffenen Marmorarten (wie Verde und Giallo antico, Pavonazetto usw.) wie mit Kies bedeckt.

Dann war auch die Bucht, die sich bei Terracina öffnet (der Golf von Gaeta), von einer Reihe herrlich gelegener Seestädte eingefaßt, zwischen denen wieder überall Villen und Landhäuser sich erhoben. Martial genoß einst den ersten Frühling auf der Villa seines Freundes Faustinus bei Anxur (Tarracina), als Boden und Bäume sich mit Grün bedeckten und die Nachtigallen schlugen. Wie schön war es dort in der bloßen Tunica im Sonnenschein zu ruhen, wie schön der Hain, die Quellen, der feste Sand des von der Flut benetzten Ufers und die leuchtenden Felsenhöhen, die sich im Wasser spiegelten, wie schön das Ruhebett in jenem Zimmer, von dem man zugleich das Meer und den Fluß – den neben der Appischen Straße bis Rom hinlaufenden Kanal – sah! Nahe bei Tarracina war unter andern »gewaltigen Höhlen, welche große und prachtvolle Wohnungen in sich fassen«, die Villa Spelunca (jetzt Sperlonga) zwischen den weinbelaubten Höhen von Fundi und dem Meer, wo einst Sejan mit Tiberius in einer natürlichen Grotte speisend diesem mit eigener Gefahr das Leben rettete, als ein Teil des Felsengewölbes herabstürzte.

Dann folgten Cajeta und »das süße Ufer des milden Formiä«, wo Martials Freund Apollinaris eine Villa besaß, die er leider zu wenig besuchen konnte, und deren Reize weit mehr von den glücklichen Verwaltern und Türstehern genossen wurden als von dem Herrn. Dort kräuselte ein sanfter Wind die Fläche des stillen, doch nicht leblosen Meers und förderte den Lauf des buntbemalten Kahns. Die Angelschnur konnte man auf Polstern liegend aus den Fenstern ins Meer werfen; überdies war der Fischteich mit den köstlichsten Meerfischen gefüllt. Auch S. Julius Frontinus hatte in Formiä eine Villa. Minturnä am Liris mit dem Hain und Tempel der Nymphe Marica wird als Aufenthalt des berühmten Schlemmers Apicius genannt; auch der Verehrer des Plotinus, Castricius Firmus, hatte in jener Gegend ein Landhaus. An der Küste zwischen Cumä und Misenum lag die von Seneca beschriebene Villa des Servilius Vatia, deren Ruinen noch erhalten sind, mit zwei großen künstlichen Grotten, von denen die eine niemals, die andre den ganzen Tag von der Sonne beschienen wurde, mit einem aus dem Meere durch einen Platanenhain zum Acherusischen See (Lago di Fusaro) geführten Kanal, in dem gefischt wurde, wenn das Meer zu stürmisch war. Man genoß hier die Annehmlichkeiten des benachbarten Bajä, ohne unter den Beschwerden des dortigen Badelebens zu leiden.

Das Hauptziel der Erholung und Zerstreuung Suchenden aber war der Golf von Neapel, »jener reizende Krater«, eine »zum Trost des Gemüts geeignete Gegend«, und schon in der letzten Zeit der Republik zum Sammelplatz der feinern Welt auserkoren. Von Misenum bis zu dem »lieblichen Sorrent« säumte ihn eine fortlaufende Reihe von hellschimmernden Flecken, Städten und Villen gleich einer Perlenschnur, so daß man eine einzige zusammenhängende Stadt zu sehen glaubte; und so bot sich hier eine überreiche Auswahl der herrlichsten Aufenthalte dar. Einen Teil derselben nennt Statius in dem Gedicht an seine Frau, in dem er sie auffordert, ihn aus Rom dorthin in seine Heimat zu begleiten: wo der Winter mild und der Sommer kühl ist, die ein friedliches Meer mit schlummernden Wogen bespült, wo Friede und Sorglosigkeit und ungestörte Ruhe herrschen und das Leben müßig verträumt wird. Dort liegt das prächtige, reich geschmückte Neapel mit seinen Tempeln, seinen von unzähligen Säulen eingefaßten Plätzen, seinem bedeckten und unbedeckten Theater, wo ein dem kapitolinischen nahekommendes periodisches Festspiel gefeiert wird. Dort herrscht Heiterkeit und eine Freiheit, wie Menander sie gepredigt, in der sich römische Würde und griechische Ausgelassenheit vereinen. Die Umgegend bietet die mannigfachsten Zerstreuungen dar, möge man nun das liebliche Gestade von Bajä oder die Grotte der Sibylle zu Cumä oder Misenum besuchen wollen oder die üppigen Rebengehänge des Gaurus oder Capri, von dessen Leuchtturm den Schiffen ein mit dem Monde wetteiferndes Licht strahlt, oder die von Bacchus, doch auch von andern Göttern geliebten Höhen von Sorrent, oder die heilenden Wasser von Ischia.

Die hier genannten und noch andere Orte werden auch sonst öfters als Erholungsaufenthalte erwähnt. Ohne Zweifel flüchteten zu allen Zeiten viele wie Vergil aus dem rastlosen Treiben Roms für immer in die genußreiche, friedliche Stille Neapels, »der zu tatloser Ruhe geschaffenen Stadt«, welche die »griechische Muse, die griechischen Spiele, das gesamte künstlerische und gelehrte griechische Treiben bis zum Zusammenbruch italischen Wohlstands und italischer Bildung zu einer hellenischen Kulturinsel machten«. Andre zogen sich wenigstens nach einem geschäftsvollen Leben im Alter dorthin zurück, wie Silius Italicus, der bei Neapel mehrere, sämtlich mit Statuen und Büsten reich geschmückte Landhäuser besaß. Der Name einer der dortigen römischen Villen lebt noch heute fort. Bekanntlich heißt nach dem Pausilypon (Sorgenfrei) jenes Vedius Pollio, der seine Muränen mit Sklaven fütterte, der Bergrücken zwischen Neapel und Puteoli. Den Tunnel durch denselben ließ Agrippa durch Coccejus brechen. Seneca hatte unter dem Staube dieser mit düster brennenden Fackeln beleuchteten crypta Neapolitana zu leiden, als er einmal bei der Fahrt von Bajä nach Neapel aus Furcht vor Seekrankheit den Landweg wählte. In der Hafenstadt Puteoli, wo man sich schon in Ciceros Zeit gern anbaute, verbrachte z. B. Gellius einst die Sommerferien in Gesellschaft des Rhetors Antonius Julianus, und der große griechische Grammatiker Herodian verfaßte dort sein Gastmahl. Von Bajä wird später ausführlich die Rede sein. In Misenum ist namentlich die hochgelegene, von Luculi erbaute, später kaiserliche Villa mit weiter Aussicht auf den Golf von Neapel wie auf das Toskanische Meer bekannt, in der Tiberius sich öfters aufhielt und wo er auch starb.

Die gegenüberliegende Küste bot bis zum Jahre 79, in dem der erste bekannte Ausbruch des Vesuv die Umgegend so furchtbar verwüstete, einen ganz andern Anblick als später. Mit Ausnahme des Kraters, den man für erloschen hielt, war der ganze Berg mit Feldern und Weinbergen bedeckt; die Aussicht (von Capri) auf diese Küste war herrlich, sagt Tacitus, ehe der Brand des Vesuv die ganze Gegend verwandelte; wo jetzt alles in Asche begraben liegt, sagt Martial im Jahre 88, hatte sonst die Kelter die edelsten Trauben gepreßt; auf diesen Höhen, die Bacchus über alles liebte, hatte der Schwarm der Satyrn seine Reigentänze aufgeführt, hier hatte die Stadt der Venus (Pompeji), hier die des Hercules gestanden. Die Umgegend des mit beiden zugleich verschütteten Stabiä (Castellamare) diente, wie bereits erwähnt, bis ins 6. Jahrhundert als ländlicher Aufenthalt für Kranke, denen eine Milchkur verordnet war. Am reichsten mit Villen besetzt waren vermutlich die Höhen von Sorrent, auf deren vorspringender südwestlicher Landspitze ein Tempel der Minerva stand, deren Namen dies Kap noch heute trägt. Die Beschreibung des Statius von der dortigen Villa des Puteolaners Pollius Felix zwischen den Kaps von Sorrent und Massa gibt eine Vorstellung von der Pracht und Schönheit der Bauten und Anlagen dieser ganzen Küste. Auch sie, über deren Wein die Ansichten allerdings sehr geteilt waren, durfte sich rühmen, in besonderer Gunst des Bacchus zu stehen; zu den Göttern, die sie außerdem beschützten, scheint neben Minerva und Neptun Venus gehört zu haben, die Vergil dort anrief, ihm ihren Beistand zur Vollendung des Gedichts zu leihen, das ihren Sohn verherrlichen sollte.

Endlich Capri hatte schon Augustus, der von der Stadt Neapel die Insel sich gegen Überlassung von Ischia abtreten ließ, mit Palastbauten geschmückt. Weltbekannt ist des Tiberius dortiger zehnjähriger Aufenthalt (27-37). Von einigen der zwölf, nach den Hauptgöttern benannten Villen, die er dort erbaute, sind dürftige Trümmer übrig, bedeutendere nur von seinem eigentlichen Wohnsitz, der Villa des Juppiter, auf der höchsten Nordostspitze der Insel in der Nähe der ebenfalls noch vorhandenen Unterbauten des von Statius erwähnten Leuchtturmes. »Welch ein Anblick, denkt man sich alle diese Gipfel mit Marmorpalästen geschmückt und das schöne Eiland bedeckt mit Tempeln, Arkaden, Statuen, Theatern, mit Lusthainen und Straßen.« Mit der Aussicht, die man von jener Villa des Juppiter auf den ganzen Golf mit seinen Küsten und Inseln sowie auf den Golf von Salerno und das offene Meer genießt, dürften in der ganzen Welt wenige zu vergleichen sein.

So zog sich »das ganze Meeresufer Toscanas bis nach Terracina entlang, von Terracina bis nach Neapel und rings um den Golf und weiter über Salerno hinaus eine Reihe von Marmorpalästen, von Bädern, Gymnasien und Tempeln hin, ein fortlaufender Kranz römischer Herrlichkeit. Wer damals an diesem Strande entlang fuhr und die Menge der Lustanlagen sah, die mit den Städten wetteiferten, der mußte eines schönen Anblicks menschlicher Kultur froh werden. Heute stehen an diesen elysischen Ufern einsame verwitterte Türme des Mittelalters, welche zum Schutz gegen anlandende Sarazenen gebaut wurden«.

Daß die von Rom aus weiter entfernten und schwerer zu erreichenden Küsten Italiens seltener besucht und zu Aufenthalten gewählt wurden als die Westküste, ist selbstverständlich; unbesucht aber blieben ihre schönen Punkte gewiß nicht. Einen derselben hat Cassiodor geschildert, das an der Südostküste des heutigen Calabrien gelegene Scyllacium (jetzt Squillace an dem nach ihm benannten Golf). Die Stadt lag in traubenförmiger Gestalt auf Hügelabhängen über der Bucht ausgebreitet und gewährte einen entzückenden Blick auf grüne Fluren und die blaue Fläche des Meers. Sie war so ganz der aufgehenden Sonne zugewendet, daß deren volles Licht sie gleich nach dem Aufgange bestrahlte; sie hatte sonnige Winter, kühle Sommer, einen großen Reichtum an den Erzeugnissen des Meers, Cassiodor selbst hatte dort Fischbehälter angelegt. Überall konnte man aus der Stadt auf Weingärten, Getreidefelder und Ölwälder sehen und fühlte deshalb dort nicht das Bedürfnis, sich an der Schönheit ländlicher Natur zu erfreuen. Die reizende Lage der Stadt hatte zur Folge, daß viele, die nach Erholung verlangten, sie besuchten und der Gemeinde durch ihre Forderungen Kosten verursachten.

Daß es auch an der Ostküste an prachtvollen Lustorten und Villen nicht fehlte, geht aus gelegentlichen Erwähnungen hervor. Neros Vaterschwester Domitia hatte Besitzungen bei Bajä und bei Ravenna, welche seine Begier so sehr erregten, daß er um ihretwillen Domitia vergiftete. Er erbaute an beiden Orten Lustschlösser, die noch in der Zeit des Cassius Dio aufs beste erhalten waren. Eine Entscheidung des Juristen Celsus (unter Trajan und Hadrian) bezog sich auf Bauten eines Ballspielsaals und unter dem Boden angebrachte Heizungsanlagen in dem Park eines Aurelius Quietus bei Ravenna, in dem dieser sich in jedem Sommer aufzuhalten pflegte. Der Seehafen Altinum zwischen Patavium und Aquileja war in Martials Zeit mit prächtigen, den bajanischen gleichkommenden Villen besetzt, wie jetzt die Kanäle der Terra Ferma von Venedig, und das dortige Meeresufer so lieblich, daß Martial sein Leben hier zu beschließen wünschte, wie Horaz zu Tibur. Vermutlich wurden die Ufer des Adriatischen Meers seit der Diocletianischen Zeit mehr und mehr besucht und angebaut, namentlich aber seit Ravenna Residenz geworden war. Cassiodor preist Istrien, diese an Wein, Öl und Korn gleich reiche, köstliche Gegend, als das Campanien Ravennas, das auch sein Bajä, mehr als einen Avernus, Fischbehälter und Austernbassins besitze. »Weit und breit hin leuchtende Schlösser ( praetoria) sind dort wie Perlen aneinandergereiht.« Eine herrliche Kette von Inseln zieht sich am Ufer hin, von denen die Brionischen vor Pola die berühmtesten waren: im Val Catena auf Brione Grande haben sich bedeutende Reste römischer Wirtschafts- und Luxusvillen gefunden.

Von den Gebirgen Italiens wurden natürlich die Rom zunächst gelegenen Albaner- und Sabinerberge während der Republik wie in der Kaiserzeit am meisten zur Villeggiatur benutzt, wie sich schon aus den früheren Erwähnungen ergibt. In den Mauern der römischen Villen haben sich die Kastelle mittelalterlicher Barone und städtische Ansiedlungen eingenistet, wie Frascati und Albano, welches letztere, bereits von Constantin aus dem Lager der zweiten Parthischen Legion entstanden, auf und aus den Trümmern dortiger Villen erbaut ist, von denen die des Domitian in der Gegend der jetzigen Villa Barberini zwischen Albano und Kastell Gandolfo gelegen zu haben scheint. Auch die wildschönen Ufer des Anio waren von Reihen von Landhäusern eingefaßt, unter denen das Lustschloß Neros bei Subiaco bekannt ist. Der prachtvollste wie an landschaftlicher Schönheit reichste dieser Orte war Tivoli; seine sämtlichen Lustbauten aber, von deren Glanz die später zu erwähnende Beschreibung der Villa des Manilius Vopiscus von Statius eine Vorstellung gibt, übertraf weit die kolossale Villa Hadrians, die unter anderm architektonische und landschaftliche Nachahmungen berühmter und interessanter Punkte, namentlich Griechenlands und Ägyptens, enthielt, und deren unerschöpfliche, schon seit Alexander VI. ausgebeutete Ruinen drei Jahrhunderte hindurch die Museen und Paläste Roms mit plastischen Werken gefüllt haben und vielleicht noch immer reiche Kunstschätze in sich bergen.

Ein sehr großer Teil der Reisenden schlug die Appische Straße ein, die von Rom in schnurgerader Richtung auf das Albanergebirge zu, von da nach Campanien und den beiden Haupthäfen Italiens, Puteoli und Brundisium, führte; und auch zu kürzeren Lustfahrten wurde die schöne, belebte Straße viel benutzt. Da fuhr der reiche Mann, welcher der Stadt überdrüssig war, in einer Eile, als gälte es ein brennendes Haus zu löschen, nach seiner Villa im Albanergebirge, um sich dort zu langweilen und zu gähnen oder bald ebenso eilig nach Rom zurückzukehren. Da ließ der emporgekommene Freigelassene seine teuer gekauften Ponys sehen. Da zeigten sich üppige Frauen mit einem Gefolge von Männern. Auch Cynthia fuhr dort, wie Properz berichtet, angeblich um die Juno in Lanuvium zu verehren, sie selbst ein Schauspiel, wie sie ihre Pferde lenkte, und zum Verdrusse des Dichters begleitete sie ein Nebenbuhler auf einem reich ausgestatteten Wagen mit seidenen Vorhängen, neben dem zwei Molosserhunde mit großen Halsbändern hersprangen. Auch nach dem Dianentempel an dem waldumkränzten See von Nemi, dem »Spiegel der Diana«, wo in der heißesten Jahreszeit ein großes Fest gefeiert wurde, bei welchem See und Wald abends und nachts von Fackeln glänzten, wallfahrteten Frauen, die der Göttin ein Gelübde zu lösen hatten, zahlreich, Kränze in den Haaren und Fackeln in den Händen; und es wird nicht an jungen Männern gefehlt haben, die den Rat Ovids befolgten, diese Gelegenheit zum Anknüpfen zärtlicher Verhältnisse zu benutzen. Wie besucht der Ort war, ergibt sich schon daraus, daß in dieser Gegend (spätestens zu Ende des 1. Jahrhunderts) sich eine Art Bettlerkolonie niedergelassen hatte.

Jetzt liegt auf der »Königin der Straßen« statt des bunten, glänzenden Lebens, das damals über sie hinwogte, die tiefste Einsamkeit. Endlos dehnen sich zu beiden Seiten die hügeligen Flächen der Campagna, aus deren Grün die halbzerstörten Bogen der Wasserleitungen ragen; hier und da steht ein graues Haus am Wege. Selten rollt ein Karren, mit hochgestapelten Weinfässern beladen, über das antike Pflaster, Campagnahirten zu Pferd treiben Schaf- und Rinderherden vor sich her, und der schwermütige Gesang eines Feldarbeiters schallt aus der Ferne herüber.

Aber auch über Alba und Lanuvium hinaus blieb die Appische Straße lebendig, denn der Hauptstrom der Reisenden wälzte sich nach Campanien, um in jenem von der Natur zu tatenlosem Genuß wie bestimmten Paradiese, vor allem, wie gesagt, an dem üppigen Golf von Neapel, Erholung oder Genesung zu suchen oder sich Schwelgereien und Ausschweifungen aller Art zu überlassen. Als die Perle unter den dortigen überaus zahlreichen Lustorten galt Bajä, das erste Luxusbad der alten Welt, »das goldene Ufer der seligen Liebesgöttin, das holde Geschenk der stolzen Natur«, am ebenen Strande, doch rings von einem Kranz grüner Berge umschlossen. Es war die Herberge der Welt und zugleich die Wohnung der Nereiden und der Quellnymphen. Die Heilquellen waren mannigfacher Art, vorzüglich aber bediente man sich der an vielen Stellen der Erde entsteigenden heißen Schwefeldämpfe zu Schwitzbädern, die an Ort und Stelle angelegt waren. Auch sonst war Bajä mit großartigen Anstalten für die Kur der Kranken und glänzenden Gebäuden für den Aufenthalt und die Vergnügungen der Gesunden aufs reichste ausgestattet; es prangte mit einer Anzahl kaiserlicher Paläste, in deren Pracht jeder Monarch seine Vorgänger zu überbieten suchte. Die wichtigsten Gebäude und Anlagen an der Küste von Bajä sind mit Unterschriften wie »Leuchtturm, Teich Neros, Austernbehälter, anderer Teich, Wald (oder Park)« sehr roh auf drei der Zeit des Verfalls angehörenden Glasgefäßen dargestellt, wie dergleichen wahrscheinlich für Badegäste und andre Fremde zur Erinnerungen oder Geschenken verkauft oder auf Bestellung fabriziert wurden. Villen erhoben sich in und bei Bajä teils auf weitschauenden Höhen, teils unmittelbar am Rande des Meeres, oder waren ins Meer hinausgebaut. Daß sie in der Regel von Gärten umgeben waren, ist selbstverständlich; diese scheinen meistens kunstvoll angelegt gewesen zu sein und mit ihren Myrten- und Platanenhainen und Gängen, die von geschorenen Buchshecken eingefaßt waren, weite Räume eingenommen zu haben. Auch an schattigen Lauben fehlte es natürlich nicht. Ein Dichter findet den Ort zu einem Stelldichein für Mars und Venus besonders geeignet, weil Vulcan durch die Gewässer, der spähende Sonnengott durch den Schatten ferngehalten werde. Eine wahrhaft ländliche Besitzung, wie die von Martial beschriebene seines Freundes Faustinus, mit vollen Kornscheunen und reicher Weinlese, Viehherden, einem großen Geflügelhof, Jagd und Fischerei, war dort offenbar eine Ausnahme. Die prachtvollen Villenbauten Bajäs bildeten eine Stadt für sich, nicht kleiner als Puteoli, und vermutlich war diese in fortwährendem Wachstum begriffen. Mindestens seit dem Anfange des 2. Jahrhunderts unterschied man schon Alt- und Neu-Bajä, das nach Puteoli zu auf fiskalischem Grunde entstanden war; am ersteren Orte starb Hadrian am 10. Juli 138. Aber auch in den spätern Jahrhunderten hat sich der Ort wohl noch vergrößert, da Alexander Severus hier prachtvolle Paläste und andre Bauten aufführte und mit Meerwasser gespeiste Teiche anlegte; mindestens fünf Jahrhunderte lang blieb er der berühmteste und besuchteste Lustort der alten Welt. In Ciceros Zeit galt die Luft dort (wohl nur im Sommer) nicht für gesund; aus späterer Zeit haben sich keine Klagen darüber erhalten. Vielleicht hatte die Erweiterung des Ausbaus die schädlichen Einflüsse beseitigt; noch im 6. Jahrhundert wird die Heilsamkeit der bajanischen Luft gerühmt. Obwohl ohne Zweifel mit der Zunahme der Verödung der Einfluß der Malaria wuchs, blieb der Ort auch im Mittelalter besucht. Im Jahre 1191 beschrieb Alcadinus, Leibarzt Kaiser Heinrichs VI., 31 Bäder von Puteoli und Bajä. Petrarca nennt die Küste dieser Bucht in den Wintermonaten äußerst angenehm, doch im Sommer gefährlich. Boccaccio erwähnt wiederholt das dortige lebhafte, auch damals für die Keuschheit der Frauen gefährliche Badeleben. Die Bäder waren auch im 15. und selbst im Anfange des 17. Jahrhunderts besucht, obwohl Bajä im Jahre 1538 durch einen Erdbrand zerstört worden sein soll.

Im Altertum hatten Natur und Kunst gewetteifert, diesen Ort zu einem in seiner Art einzigen zu machen. Die unvergleichliche Schönheit der Lage, die Pracht und Großartigkeit der Paläste und Gärten, die Überfülle der Genußmittel jeder Art, die herrliche Klarheit und Milde der Luft, die tiefe Bläue des Himmels und des Meeres – alles lud hier zum Genuß des Moments, zu seliger Weltvergessenheit ein, und prachtvolle Feste, in dieser Umgebung doppelt zauberisch, reihten sich in ununterbrochener Folge aneinander. Auf den Wogen des sanftesten Meeres schaukelten zahllose leichtgezimmerte, bunte Barken und Gondeln, unter denen hier und da eine fürstliche Prachtgaleere steuerte, oder maßen sich in Wettfahrten. Heitere, rosenbekränzte Gesellschaften waren zu festlichen Schmäusen an Bord oder am Strande vereint; Betrunkene einhertaumeln zu sehen, war ein gewöhnlicher Anblick. Ufer und Meer erschallten vom Morgen bis zum Abend von Gesängen und rauschender Musik. Zärtliche Paare saßen in leisem Geflüster am stillen Strande beisammen oder ließen sich auf dem Lucriner und Averner See in kleinen Booten umherrudern, und kamen sich, wenn sie von Mücken und Sonnenbrand ein paar kleine Beschwerden zu ertragen hatten, wie neue Argonauten vor. Die Kühle des Abends und sternheller Nächte lud zu neuen Festen und Lustfahrten ein, und der Schlaf der Badegäste wurde bald durch Serenaden, bald durch das Gezänk aneinander geratener Rivalen gestört. Die Üppigkeit und Zügellosigkeit des bajanischen Badelebens war sprichwörtlich. Varro scheint es in einer besonderen Satire geschildert zu haben, aus der angeführt wird, daß dort nicht nur die Mädchen Gemeingut seien, sondern auch viele Alte zu Kindern und Knaben zu Mädchen würden. Cicero fürchtete, es werde ihm übel ausgelegt werden, daß er sich in einer Zeit öffentlichen Unglücks nach Bajä begebe. Seneca meint, der Ort habe eine Herberge der Laster zu werden begonnen: Wüstlinge, die ihre Zahlungsunfähigkeit aus Rom vertrieb, verpraßten hier das Geld ihrer Gläubiger in Austernschmäusen. Von Frauen wurde Bajä besonders viel besucht, und mancher Badegast, meinte Ovid, trug statt der gehofften Heilung eine Wunde im Herzen davon. Einst, sagt ein andrer Dichter, war das Wasser in Bajä kalt, Venus ließ Amor darin schwimmen, ein Funke seiner Fackel fiel hinein und entzündete es; seitdem verfällt, wer dort badet, in Liebe. Für weibliche Tugend galt der Ort als höchst gefährlich. Schon manches zärtliche Verhältnis, klagt Properz, habe sich hier gelöst. Ein Fall, den Martial erzählt, daß eine höchst strenge Frau, die in Bajä als Penelope ankam, es als Helena verließ, das heißt sich von einem Liebhaber entführen ließ, dürfte nicht selten gewesen sein. Diejenigen, welche wie Gellius sich in keuschen und ehrbaren Vergnügungen zu ergötzen wünschten, zogen andre Orte, wie Puteoli, vor. Freilich war, wie Symmachus sagt, die Gegend von Bajä an den dortigen Ausschweifungen unschuldig, und er selbst lebte dort »ohne Gesang auf Barken, ohne Schwelgerei bei Gastmählern«.

Nächst Italien lud am meisten durch seine bequeme Nähe Sicilien zu kürzeren Ausflügen ein, anziehend durch seine Naturwunder, vor allen den Ätna, seinen milden Winter, die Schönheit und Berühmtheit seiner Städte, endlich durch eine Fülle historischer, bis in die Sagenzeit hinaufreichender Erinnerungen. Zu diesen gehörte besonders die Sage vom Raube der Proserpina auf der Wiese bei Henna, auf welcher die Fülle der Veilchen und andrer wohlriechender Blumen so groß war, daß, wie man sagte, die Stärke des Duftes es den Jagdhunden unmöglich machte, die Spur des Wildes zu verfolgen, »ein sehenswerter Ort«; daneben der Schlund, aus dem Pluto hervorgebrochen sein sollte, und in der Stadt selbst der hochberühmte, altehrwürdige Cerestempel. Schon in der Zeit der Republik wurde Sicilien von Römern viel besucht; Cicero sagt, daß dort kaum ein ganz sonnenloser Tag vorkomme. Die meisten von euch, sagt derselbe zu den Richtern des Verres, haben die Steinbrüche bei Syrakus gesehen. Ovid hatte sich in Sicilien in Gesellschaft seines Freundes Macer längere Zeit aufgehalten. Er nennt als hauptsächlichste Sehenswürdigkeiten den Ätna, die Seen von Henna, den Anapus und die Quellen Cyane und Arethusa bei Syrakus, endlich die Seen der Paliken; zwei kleine, sehr tiefe, milchfarbene Seen, aus denen unter starkem Schwefelgeruch und lautem Geräusch fortwährend Wasser aufsprudelte; hier wurden, weil Meineide sofort von der göttlichen Strafe getroffen werden sollten, Eide geleistet. In der Nähe war ein großer und reich geschmückter Tempel, der flüchtigen Sklaven als Asyl diente. Caligula, der nach dem Tode der Drusilla, um sich zu zerstreuen, längs der Küste Campaniens und Siciliens bis Syrakus reiste, machte sich über die Merkwürdigkeiten lustig, die man ihm an den einzelnen Orten zeigte; plötzlich aber floh er in einer Nacht von Messana, aus Schreck über den Rauch und das Getöse des Ätna. Von den Besteigungen des Ätna wird unten die Rede sein. Seneca zählt die Annehmlichkeiten einer Fahrt nach Syrakus auf. Der Reisende bekommt die märchenhafte Charybdis zu Gesicht, die ruhig ist, solange der Südwind weht, dann aber sich in weitem und tiefem Schlunde öffnet und Fahrzeuge hinabreißt. Er sieht die von den Dichtern so hoch gefeierte Quelle Arethusa mit ihrem blinkenden, bis auf den Grund durchsichtigen Spiegel und eiskalten Wasser. Ferner den stillsten von allen natürlichen und künstlichen Häfen, der vor der Wut auch der heftigsten Stürme sicheren Schutz gewährt. Sodann die Stelle, wo die Macht der Athener gebrochen ward, wo die Steinbrüche, zu unermeßlicher Tiefe ausgehauen, als ein natürlicher Kerker viele Tausende umschlossen; und die gewaltige Stadt selbst mit ihrem Gebiet, das größer ist, als die Gebiete vieler Städte; endlich erfreut er sich im Winter des mildesten Klimas, in dem kein Tag ohne Sonnenschein vergeht. Der Astrolog Firmicus Maternus, der sein Werk auf Sicilien im 4. Jahrhundert verfaßte, erwähnt in der Widmung an seinen vornehmen Freund Mavortius Lollianus, daß dieser bei einem Besuch auf der Insel sich durch ihn über alle ihre Merkwürdigkeiten unterrichten ließ: die Scylla und Charybdis, die Eruptionen des Ätna, die Seen der Paliken und alles übrige, was er von wunderbaren Dingen in dieser Provinz seit frühester Jugend in griechischen und römischen Schriften gelesen hatte.

Das nächste Ziel aller weitern Reisen war Griechenland. In Griechenland verehrten die Römer schon früh das Land, von dem alle Kultur ausgegangen war, sie verehrten es um seines hohen Ruhmes, selbst um seines Alters willen; seine Vergangenheit mit ihren großen Taten und Ereignissen, selbst mit ihren Sagen war ihnen ehrwürdig. Der Ruhm, sagt ein römisches Epigramm, bleibt, die Größe ist dahin, doch sucht man die Asche der Gefallenen auf, und noch in ihrem Grabe ist sie heilig. Das Land, in dem fast jeder Zoll breit Erde eine bedeutende Erinnerung aufzuweisen hatte, in dem der Wanderer auf Schritt und Tritt durch unzählige aus jener Vorzeit stammende Denkmäler, durch die berühmtesten Werke aller Künste festgehalten wurde, dessen Städte und Tempel zum Teil noch immer so schön, so glänzend und reich wie alt und berühmt waren, hatten schon seit den punischen Kriegen die Römer von allen fremden Ländern am meisten besucht. »Die meisten von euch«, so läßt Livius die Gesandten der Rhodier 190 v. Chr. im römischen Senat sprechen, »haben die Städte Griechenlands und Asias besucht«. Aemilius Paullus bereiste Griechenland im Herbst 167 v. Chr., um jene Dinge kennenzulernen, die »durch das Gerücht verherrlicht, nach Hörensagen für größer gehalten werden, als sie sich beim Augenschein erweisen«; die Beschreibung, die Livius von dieser Reise gibt, ist aus Polybius geschöpft, der nach Autopsie schilderte. Der römische Feldherr besuchte die berühmtesten Tempel (wie zu Delphi, Lebadea, Oropus, Epidaurus, Olympia) und Städte (Athen, Korinth, Sicyon, Argos, Sparta, Pallantium, Megalopolis); Orte, die, wie Aulis, durch historische Erinnerungen oder aus andern Gründen merkwürdig waren, wie Chalkis mit der Dammbrücke über den Euripus; den größten Eindruck empfing er zu Olympia, wo ihn der Anblick des Phidiasischen Zeus wie der eines gegenwärtigen Gottes im Innersten ergriff.

Die Verheerungen, die Griechenland in den römischen Kriegen von 88 bis 31 v. Chr. erlitten hatte, hat es nie ganz verwunden. Allerdings erholte sich das Land unter der römischen Verwaltung. Das Festland der Provinz Achaja besaß unter den Antoninen neben zahlreichen Dörfern und kleinen Städten noch hundert größere Orte, in denen ein städtisches Leben fortbestand. Doch einzelne Landschaften wie Ätolien blieben völlig verödet, und auch in den begünstigteren erreichte die Bevölkerung nicht wieder die Höhe der Zeit vor den Mithridatischen Kriegen. Obwohl aber Griechenland nur noch ein Schattenbild der früheren Größe bot, vermehrte sich doch gerade dadurch seine Anziehungskraft für die Römer eher, als daß sie sich verminderte. In der Stille und Einsamkeit, die über Land und Städte gebreitet war, trat das Bild der großen Vergangenheit nur um so überwältigender vor die Seele des Wanderers und melancholische Gedanken an die Hinfälligkeit alles menschlichen Werkes drängten sich auf. Unter den Städten verdienten manche kaum noch diesen Namen, wie das einst große und herrliche Panopeus in Phokis, das in Pausanias Zeit aus ärmlichen Hütten bestand; weder ein Palast noch ein Theater, kein Marktplatz, kein Gymnasium, nicht einmal ein Brunnen war dort zu finden. In Theben war nur die Burg Kadmeia noch mäßig bewohnt, und diese wurde nun mit dem Namen Theben bezeichnet; in der Unterstadt standen nur die alten berühmten Tore und verschiedene Heiligtümer. An andern Orten weideten Schafe vor dem Rathause das Gras, und das Gymnasium war in ein Kornfeld verwandelt, aus dessen wogenden Ähren die Häupter der Marmorbilder kaum hervorragten; oft genug sah man auch leere Postamente, deren Inschriften verkündeten, weiche Statuen darauf gestanden hatten. Von vielen Städten waren nur noch Ruinen übrig, und bei der Entvölkerung des Landes konnte in menschenleeren Einöden und Wildnissen der Wanderer, der wie Dio von Prusa gern mit Hirten und Jägern verkehrte, hie und da auf abgelegene Hütten und Gehöfte stoßen, deren Bewohner kaum je eine Stadt gesehen und, in ihrer Abgeschiedenheit von der Verfeinerung wie von der Verderbnis der Zivilisation unberührt, sich die volle Einfalt und Unschuld eines ursprünglichen Zustandes bewahrt hatten.

Doch die meisten Reisenden besuchten ohne Zweifel nur die Städte, von denen auch die kleineren und halb oder ganz in Ruinen liegenden an Denkmälern und Überbleibseln aus der Vergangenheit reich waren, die größeren zum Teil ihren alten Glanz bewahrt oder unter römischer Herrschaft sich sogar noch vergrößert und verschönert hatten. Vor allen blieb Athen auch nach der Vernichtung seines Wohlstandes durch Sulla in seiner Stille und Verödung unvergleichlich schön. Ovid, der es in der Zeit wohl seines tiefsten Verfalls sah, vermochte sich vorzustellen, wie es gewesen war, als noch eine Fülle von Geist, Reichtum und festlicher Friede es erfüllte; der Dämon des Neides, sagt er, weinte vor Grimm, wenn er die makellose Herrlichkeit dieser Stadt erblicken mußte. Dem Zauber jener wundervollen Werke, mit denen die Zeit des Perikles Athen geschmückt hatte, vermochte sich auch der für Kunstschönheit wenig empfängliche römische Gast nicht zu entziehen; obwohl schon ein halbes Jahrtausend alt, erschienen sie wie neu und eben vollendet, die Zeit hatte sie nicht angetastet, ein Duft der Frische schwebte darüber, als wäre ihnen ein ewig blühendes Leben und eine nie alternde Seele eingepflanzt worden. Im 2. Jahrhundert erlebte die unter Trajan noch tief darniederliegende Stadt durch Hadrian und die Antonine eine Art von Nachblüte und Wiedergeburt. Der erstere schuf durch seine Bauten ihren südöstlichen Teil zu einer »neuen Hadrianstadt« um, deren Kern der kolossale, von 104 je 17,25 m hohen korinthischen Säulen umgebene Tempel des olympischen Zeus war; unter seinen übrigen Prachtbauten war ein Bibliotheksgebäude mit 100 Säulen aus Pavonazetto und ein Gymnasium mit 100 Säulen aus Giallo antico. Die von Hadrian begonnene Wasserleitung, die dieser Neustadt Wasser aus Kephisia zuführte, vollendete 140 Antoninus Pius. Andre Prachtbauten fügte der Sophist Herodes Atticus hinzu, namentlich das großartige Odeum am Fuße der Akropolis. Die Errichtung von Lehrstühlen für die hauptsächlichsten vier philosophischen Schulen neben der Professur der Beredsamkeit durch Marc Aurel trug durch Steigerung des Zudranges der studierenden Jugend natürlich auch zur Beförderung der Wohlhabenheit der Stadt bei. Der spätere Kaiser Septimius Severus besuchte Athen als Legionslegat, »um der Studien, der Heiligtümer (der eleusinischen Mysterien), der Bauten und der Altertümer willen«.

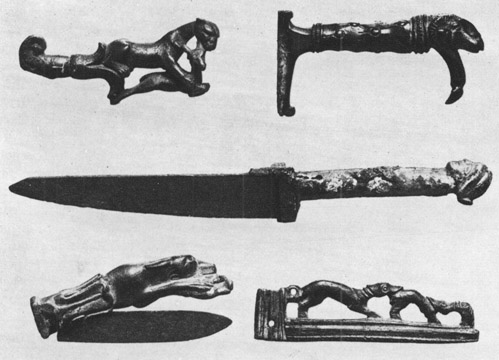

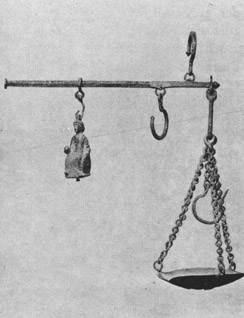

42. LAMPENSTÄNDER.

Bronze. London, British Museum

43. RÖMISCHE BRONZELATERNE.

London, British Museum

Unter der Regierung Marc Aurels hat Aristides Athen und ganz Attika in einer seiner überschwenglichen Prunkreden gefeiert. Er nennt die Stadt ihrem Umfange nach die größte unter den griechischen, die schönste unter den überhaupt existierenden: Natur und Kunst haben gewetteifert, Stadt und Land zu schmücken. Der Natur verdankt sie ihre Häfen, die Lage der Akropolis und »die Anmut, von der man sich überall wie von einem sanften Hauche angeweht fühlt«; ferner die herrliche Luft, die hier ausnahmsweise in der Stadt noch schöner ist als auf dem Lande, obwohl sich auch das übrige Attika durch die ungemeine Reinheit seiner Luft auszeichnet, so daß man es an dem leuchtenden Glanze seiner Atmosphäre erkennen kann. Nicht weniger hat die Kunst für Athen getan; es besitzt die größten und schönsten Tempel, die ersten Meisterwerke alter und neuer Plastik, und als einen ihm besonders eigentümlichen Schmuck Bücherschätze, wie es deren nirgends sonst gibt; überdies prachtvolle und mit Luxus ausgestattete Bäder, Rennbahnen, Gymnasien: so daß Athen auch durch äußere Schönheit diejenigen Städte übertrifft, die auf diese am stolzesten sind. Dazu kommt, daß das wie eine Insel rings vom Meer bespülte Land inmitten der Inseln liegt, die es wie ein Chor umgeben. Welche Ergötzung daher schon die Fahrt nach Attika bietet, darüber mag man diejenigen befragen, die unaufhörlich als Kaufleute oder um das Land kennenzulernen dorthin reisen: es ist, als ob die Seele, um den Anblick Athens in sich aufzunehmen, vorher gereinigt und erhoben würde. Auch das Licht ist dort voller und stärker, wie wenn Athene, wie bei Homer, den Nahenden die Nebel von den Augen nehmen wollte, und auf allen Seiten ist man von so viel und so mannigfacher Schönheit umgeben, daß man wie in einem Reigen dahinschwebt und die ganze Fahrt einem lieblichen Traume gleicht. Und wer möchte nicht die Schönheit und Anmut der Fluren bewundern, die sich unmittelbar vor der Akropolis ausdehnen und in die Stadt hinein erstrecken, die teils sich überall an den Küsten hinziehen, teils von den sie umgebenden Bergen wie Meeresbuchten abgegrenzt werden! Wer bewunderte nicht den Glanz und die Anmut dieser Berge selbst, die den Stoff zur Darbringung des Dankes gegen die Götter (den Marmor) enthalten! So ist durch die Mannigfaltigkeit der Bodenbildung Attika gewissermaßen ein Abbild der ganzen Erde, und nirgends sonst findet sich dies harmonische Ineinandergreifen von Land und Meer, die anmutvolle Vereinigung und Abwechslung von Berg und Tal.

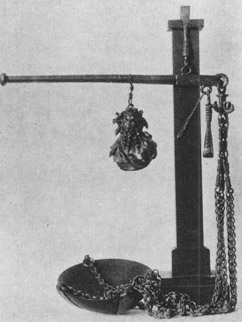

44. RÖMISCHE SCHLÜSSEL.

London, British Museum

Wenn Athen den Freund der Kunst, des Altertums und der Wissenschaft anzog, so übte Korinth eine ganz andre, aber nicht geringere Anziehungskraft. In mancher Beziehung war der Abstand zwischen beiden Städten ein ähnlicher wie zwischen dem heutigen Rom und Neapel: dort Ernst und Stille und überall Denkmäler und Erinnerungen aus der großen Vergangenheit, hier alles modern und ein üppiges, buntes, geräuschvolles, ganz dem Genuß der Gegenwart geweihtes Leben. Korinth übertraf Athen noch durch die Schönheit seiner Lage. Die herrliche Aussicht von Akrokorinth, die nach Norden über die Bucht von Krisa und das sie umspannende Land bis zu den Schneegipfeln des Parnaß und Helikon reicht, hat schon Strabo geschildert. Gerade 100 Jahre nach der Zerstörung durch Mummius war Korinth im Jahre 46 v. Chr. durch die Neugründung Julius Cäsars als römische Kolonie Laus Julia Corinthus aus dem Schutt wieder erstanden. Die nunmehrige Residenz der Statthalter der Provinz Achaja prangte, abgesehen von andern Neubauten, auch mit einem Tempel des kapitolinischen Juppiter und erhielt durch Hadrian eine ausgezeichnete Wasserversorgung und prächtige Thermen. Infolge ihrer unvergleichlichen Lage an zwei Meeren, die bei demselben Winde die Ein- und Ausfahrt in ihren beiden Häfen Lechäum und Kenchreä möglich und sie selbst zum »Durchgangspunkt für alle Menschen« machte, wurde sie bald wieder, was sie einst war, »das reiche Korinth«, ein das ganze Jahr hindurch von allen Hellenen besuchter Markt und Festversammlungsort, eine ihnen allen gemeinsame Stadt und in Wahrheit die Metropole von Hellas. Noch mehr als in seinen Bauten mag Korinth in seiner Bevölkerung den Charakter einer ungriechischen Stadt gehabt haben. Das römische Element war in dieser, wenn nicht vorwiegend, so doch jedenfalls stark genug, um auf Leben und Sitten einen entscheidenden Einfluß zu üben: wie sich denn die Gladiatorenspiele und Tierhetzen von hier aus über Griechenland verbreiteten. Überdies strömte hier ohne Zweifel die Hefe des Orients wie des Okzidents zusammen.

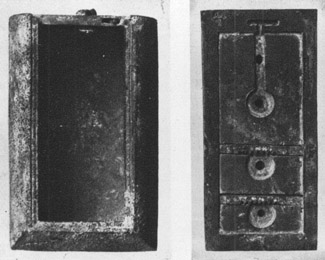

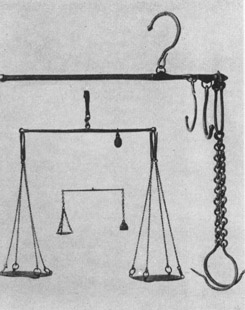

45. u. 46. EISERNE KASSE.

Gefunden bei Tarent. 1. Jahrhundert n. Chr. London, British Museum

Auch Korinth hat Aristides in einer (bei den isthmischen Spielen auf Poseidon gehaltenen) Prunkrede geschildert. Noch immer war es wie einst die Stadt der Aphrodite, die gleich dem Homerischen Gürtel der Göttin so viel Schönheit, Anmut, Reiz, Liebesgeflüster und Verführung in sich barg, daß es alle unwiderstehlich anzog und den Sinn auch der Selbstvertrauendsten berückte; ferner eine Stadt der Najaden, deren Quellen überall sprudelten, und der Horen, vor allem aber der Hof und Palast des Poseidon, der ihr die Güter und Reichtümer aller Länder in solcher Menge zuführte, daß sie gleichsam wie in einer Flut darin schwamm. Aber sie war auch reich an Bücherschätzen. Wohin man blickte, sah man solche auf den Straßen und in den Hallen, sah man Gymnasien und Schulen, deren Lehrer auch auswärtige Studierende anzogen; wie z. B. Galen dahin kam, um den Arzt Numisianus zu hören. Endlich konnte Korinth sich auch in bezug auf Sagen und Erinnerungen an eine ruhmvolle Vergangenheit mit jeder andern Stadt messen.

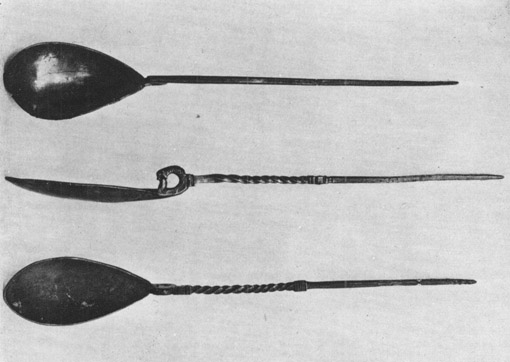

47. ARZNEIKÄSTCHEN.

Gefunden bei Xanten am Rhein. Berlin, Antiquarium

Nächst Korinth mag im Peloponnes das Heiligtum des Äskulap zu Epidaurus von den Römern am meisten besucht gewesen sein, das sich in der Kaiserzeit zu neuer Geltung erhob. Die natürliche Abschließung des heiligen Kurortes durch die Bergabhänge war durch Mauern vervollständigt. Innerhalb der Grenze des Tempelgebiets »breitete sich der dichte Hain aus, in dessen Schatten die Kurgäste sich ergingen und die Festgenossen lagerten. In dem Haine lagen die verschiedenen, den gottesdienstlichen und therapeutischen Zwecken gewidmeten Gebäude zerstreut; die Masse der Ruinen beweist die Großartigkeit der baulichen Ausstattung«. Die Freigebigkeit des römischen Senators (Major) Antoninus hatte diese Anlagen sehr erweitert; zu seinen Neubauten gehörte unter andern ein eignes Sterbe- und Entbindungshaus an der äußeren Grenze des Tempelgebiets, da in diesem niemand geboren werden und niemand sterben durfte. »Dies eingeschlossene Tal muß eine der lieblichsten Gegenden Griechenlands gewesen sein, solange es im vollen Schmucke seiner Tempel und Festgebäude zwischen den mit heiligen Anlagen besetzten Waldhöhen sich ausbreitete, ein schöner Garten und zugleich ein reiches Kunstmuseum, angefüllt mit zahllosen Denkmälern aus der ganzen Reihe von Jahrhunderten, während welcher der Ruhm des Epidaurischen Gottes aus allen Teilen der Welt Hilfsbedürftige herbeilockte«.

Eine Aufzählung auch nur der berühmteren Städte, der Tempel mit ihrer Fülle von Kunstwerken und Schätzen, der historisch merkwürdigen Punkte, der Ruinen der Vorzeit, die von Reisenden in Griechenland besucht wurden, würde allein ein Buch füllen; auch wird von den Orten und Sehenswürdigkeiten, die Freunde der Kunst, des Altertums und der Geschichte vorzugsweise aufsuchten, noch später die Rede sein. Von den Lustorten war der berühmteste Ädepsus im nördlichen Euböa, hart am Meer, mit warmen, noch jetzt von Kranken besuchten schwefelhaltigen Quellen, ein Sammelplatz für ganz Griechenland; doch fehlte es natürlich auch nicht an römischen Besuchern, schon Sulla hatte sich dort aufgehalten. Am lebendigsten war Ädepsus im Frühling. Für die Aufnahme der Gäste war durch Wohngebäude mit Hallen und Sälen, für die Bäder durch Bassins aufs beste gesorgt, und Land und Meer lieferten zu den Gastmählern, die am liebsten am Strande des Meeres veranstaltet wurden, die köstlichsten Leckerbissen in Fülle. Schwelgerei und Üppigkeit waren jedoch, wie es scheint, hier nicht so wie in Bajä an der Tagesordnung; man fand dort eine angenehme Geselligkeit und vielfache Gelegenheit zu edleren Vergnügungen. Jetzt ist das alte Ädepsus mit seinen Gebäuden unter einer Masse gelblichen Kalksinters, den die erstaunlich reichen Quellen absetzen, und der einen zehn Minuten langen und 30-40 m hohen Hügelrücken gebildet hat, förmlich begraben.

Die meisten Römer, die in Griechenland reisten, besuchten gewiß auch Kleinasien. Die Inseln des Ägäischen Meeres, einst blühend und volkreich, nun verödet und zum Teil von Verbannten bewohnt, boten den Vorüberfahrenden reichlichen Stoff zu Betrachtungen über die Vergänglichkeit alles Irdischen; um so weniger luden sie zum Aufenthalt ein. Die Verbannung nach den traurigen, nur von armen Fischern bewohnten Felseninseln, wie Seriphos, Pholegandros, Gyaros, wurde zu den härtesten Strafen gerechnet; milder war natürlich die Verweisung nach einer der größeren oder freundlicheren Inseln, wie Andros oder Naxos. Nur um Freunde oder berühmte Männer zu besuchen, die dort im Exil lebten, oder nach dessen Aufhören die Stätten ihres Leidens zu sehen, mochten Reisende an jenen kleinen Klippeneilanden anlegen. Als Musonius Rufus nach Gyaros verbannt war, schifften viele Griechen dorthin, um den berühmten Philosophen kennenzulernen, später um eine Quelle zu sehen, die er auf der sonst wasserlosen Insel entdeckt hatte. In einer Höhle auf Pholegandros sind unter den angeschriebenen Namen von Besuchern auch römische.

Auch das einst so volkreiche Delos, das, von den Römern zum Freihafen erklärt, als Hauptstation des Handelsverkehrs zwischen Orient und Okzident in den Jahren von 168-88 zu einer neuen hohen Blüte gelangt war, hatte sich von seiner völligen Zerstörung durch die Feldherren Mithridats im Jahre 88 nie wieder erholt. Die Römer gaben die Inseln den Athenern zurück, in deren Besitz sie bis in die späte Kaiserzeit blieben; Pausanias fand sie, abgesehen von der athenischen, zur Bewachung des Tempels dort liegenden Besatzung so gut wie menschenleer. Doch dürften die nach Asien reisenden Römer, wie Cicero im Jahre 703 = 51 v. Chr., häufig daselbst angelegt haben. Auch hier wurden die aus der Geschichte und Sage berühmten Orte aufgesucht. Noch immer wurde auf Delos die von Latona in ihren Geburtswehen erfaßte Palme gezeigt, unter der Apollo geboren war. Natürlich wurden auch die Tempel mit ihren Säulenhallen, die darin noch vorhandenen Weihgeschenke von Königen, der berühmte aus Hörnern (nach der Legende von Apollo als Kind) erbaute Altar in Augenschein genommen, die Menge der überall aufgestellten Statuen und andern Sehenswürdigkeiten bewundert.

Von den größern Inseln werden namentlich Chios und Samos viel besucht worden sein, am meisten nächst Rhodos aber Lesbos, dessen vielgepriesene Hauptstadt Mytilene schon Cicero eine Stadt nennt, die durch Natur und Lage, durch Regelmäßigkeit ihres Planes und Schönheit ihrer Gebäude berühmt, deren Umgebung lieblich und fruchtbar sei. Hierher zog sich Agrippa zurück, da er den Schein vermeiden wollte, als ob er dem zum Thronfolger designierten Marcellus im Wege stehe; Germanicus nahm hier im Jahre 18 n. Chr. Aufenthalt, während dessen ihm Agrippina die Julia gebar; dem im Jahre 32 aus Italien verwiesenen Junius Gallio ward die Übersiedelung nach der »berühmten und anmutigen Insel«, als ein zu leichtes Exil, nicht gestattet. Noch sind Ruinen einer, wie es scheint, römischen Villa auf Lesbos in reizender Gegend erhalten. »Durch reichlichen Baumwuchs, durch die erquickende Nähe des Meeres und eine entzückende Aussicht auf den Meeresarm und die Höhenzüge der asiatischen Küste besonders gehoben, läßt die Lieblichkeit der Lage des Ortes, dessen ausgezeichnet gesundes Klima außerdem von den Bewohnern gerühmt wird, noch heute es lebendig begreifen, daß der vornehmen römischen Welt die Hauptstadt der Insel als einer der wünschenswertesten Aufenthaltsorte erschien«.

Doch das hauptsächlichste Reiseziel auch der Römer in diesen Meeren war ohne Zweifel die Insel Rhodos, deren Hauptstadt während dieser ganzen Zeit die bedeutendste Stadt Griechenlands blieb. Der herrlichen Rhodos, wie sie Horaz nennt, kam nach Strabo keine andre griechische Stadt gleich, geschweige daß eine sie übertroffen hätte; sie war auch in Vespanians Zeit die reichste und blühendste Stadt von Griechenland und blieb es, bis um die Mitte des 2. Jahrhunderts ein furchtbares Erdbeben sie großenteils in Trümmer legte. In einer unter dem frischen Eindruck dieser Katastrophe gehaltenen Rede sagt Aristides: die größte griechische Stadt sei von dem härtesten Schlage getroffen worden. Noch unmittelbar vorher erschien sie nach seiner Schilderung so imposant wie in der Zeit ihrer Seeherrschaft, so neu, als wäre sie eben vollendet, und so schön, daß sie sich mit Recht die Stadt des Sonnengottes nennen durfte. Die Molen ihrer stets mit Schiffen aus lonien, Karien, Ägypten, Cyprus und Phönicien gefüllten Häfen reichten weit in die See hinaus, ihre ungeheuren Schiffswerften glichen von oben gesehen schwebenden Feldern: die Trieren, Trophäen von Schiffsschnäbeln und andre Erinnerungen alter Siege riefen dort die Zeiten ihrer einstigen Macht und Freiheit zurück. Darüber erhob sich amphitheatralisch am Ufer aufsteigend die von dem berühmten Architekten Hippodamus aus Milet 408 v. Chr. angelegte Stadt. Ihre Akropolis war voll von Fluren und Hainen, ihre Straßen breit und schnurgerade, die Bauart und Ausstattung so durchaus gleichartig, daß die ganze Stadt nur ein Haus zu sein schien. Am meisten Bewunderung erregten die überaus starken Mauern, deren hohe, schöne Türme den Schiffern als Landmarke dienten; und der von den Mauern gebildete Umkreis war völlig ausgefüllt, so daß er die Stadt wie ein Kranz das Haupt umgab. Ihre Tempel und Heiligtümer prangten im reichsten Schmuck von Statuen und Gemälden: Rhodos allein war von Neros Kunsträubereien verschont geblieben. Nach der Angabe des Licinius Mucianus hatte die Stadt (wie Athen, Delphi und Olympia) 3000 Statuen. Selbst nach dem Erdbeben, sagt Aristides übertreibend, seien noch so viel Tafelgemälde und Bronzewerke übrig geblieben, daß andre Städte an einem Teil dieses Restes genug hätten. Überdies zeichnete sich die ganze Insel durch Naturschönheit und Gesundheit des Klimas aus und wurde daher von den Römern auch deshalb gern als Wohnort gewählt. Bekannt ist des Tiberius dortiger siebenjähriger Aufenthalt, während dessen er eifrig der Astrologie oblag. Sein Haus stand (wie die Villa des Juppiter auf Capri) auf einem Felsen hart über dem Meer, in das er dort die ihm verdächtig gewordenen Gehilfen seiner Arbeit hinabstürzen ließ. Auch Nero bezeichnete Rhodos als seinen künftigen Aufenthaltsort, als er, um sich der Bevormundung Agrippinas zu entziehen, die Regierung niederlegen zu wollen vorgab.

Eine wohl nicht gewöhnliche Richtung und Ausdehnung gab Germanicus seiner Reise im Jahre 18, wo er von Athen über Euböa und Lesbos die Küste Asiens, dann Perinth und Byzanz mit der Propontis besuchte und in den Pontus einfuhr, »voll Begier die alten und durch den Ruf gefeierten Orte kennenzulernen«; auf der Rückreise hielten ihn von dem Besuche Samothrakes widrige Winde zurück. Wenn diese nördlichen Küsten und Inseln wohl von der Mehrzahl der römischen Reisenden nicht besucht wurden, so versäumten dagegen gewiß die wenigsten, »Ilium und was dort durch den Wechsel des Schicksals und den Ursprung Roms ehrwürdig ist« zu sehen.