|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auch nach der Trennung von Hemsterhuis bekannte die Fürstin Gallitzin sich noch längere Zeit hindurch zu der Weltanschauung des Haager Philosophen, die zwar, wie erwähnt, durch manche gute und schöne Grundsätze unter den andern philosophischen Systemen jener Zeit hervorragte, aber das positive Christentum verwarf, die Heilige Schrift verachtete und das Gnadenwirken Gottes leugnete. Das eigene Tugendstreben des Menschen könne ihn zum Höchsten erheben, so lehrte Hemsterhuis; Gott selbst aber stehe der Menschheit und ihrem Ringen kalt und gleichgültig gegenüber; Gnade und Erlösung im Sinne des Christentums waren ihm fremd. Volle Befriedigung hatte die Fürstin in dieser Lehre freilich nicht gefunden und zumal im Kreise der Münsterer Freunde und im Verkehr mit dem tiefgläubigen Fürstenberg, mit dem sie bald eine innige Freundschaft verband, kamen ihr immer öfter Zweifel an der Richtigkeit ihrer Anschauungen. Bisher war sie, ihrem eigenen Geständnis nach, der Meinung gewesen, »die ganze christliche Religion sei dummes, von sich zu werfendes Zeug«, das von niemand als vom Pöbel wahrhaft geglaubt werde; denn es schien ihr unmöglich, an des Christentums »Drohungen und Verheißungen zu glauben und dennoch seinen Lehren so zuwider zu handeln«, wie sie die Menschen rund um sich her handeln sah. Dagegen bildete sie sich etwas darauf ein, daß sie Gott liebte und ihm ohne Furcht vor Strafe wie ohne Hoffnung auf Belohnung diente. Fürstenbergs Gläubigkeit war in ihren Augen nur die Folge einer vorurteilsvollen Erziehung, und sie bat sich gleich am Anfang ihrer Freundschaft aus, er solle nie versuchen, sie zu bekehren. Was Gott betreffe, könne sie nichts in ihrem Herzen leiden, als was er selbst in ihr geschaffen; sie bitte ihn um Licht und halte ihr Herz dafür offen. Es kamen aber auch Stunden und Tage, von denen sie später sagen mußte: »Ich zweifelte an der Existenz Gottes, an der Unsterblichkeit meiner Seele.« Dann überfiel sie tiefe Niedergeschlagenheit, sie entdeckte sowohl an sich als an ihren Kindern, an ihren Freunden nichts als Böses und Häßliches, fühlte sich machtlos, dagegen anzukämpfen, und wußte doch nicht, wo sie Hilfe für die eigene Schwäche finden sollte.

Nach solchen Zeiten äußerster Mutlosigkeit und Ermattung stellten sich dann auch wieder Lebensfreude und Arbeitslust ein. In den Tagebüchern, welche die Fürstin viele Jahre hindurch »für Gott und das Gewissen« führte, und in denen sie rückblickend mit demütiger Aufrichtigkeit ihren Seelenzustand vor ihrer Bekehrung schilderte, sagt sie von sich: »Ich war einst (ach, es ist so lange noch nicht!) genußtrunken. Umgeben von den Besten, die nach meiner Freundschaft sich sehnten, ward jeder meiner Blicke begierig aufgefangen, meinem leisesten Wunsche ward zuvorgekommen. Treue Dienstboten trugen mich auf den Händen; auf Kindern, in meiner Einbildung hoffnungsvoll, ruhten meine Blicke und zeigten mir eine Zukunft noch weit über das Gegenwärtige. Mein Ruhm war groß, meine Achtung ward als eine große Ehre gesucht von jung und alt, Vornehmen von Talent und Geburt – und ich, im Schoß alles dieses Genusses, flog umher gleich einem Sommervogel und sog den leichten Duft der Morgenröte von allen Blumen ... So lebte ich wonnetrunken in Selbstzufriedenheit glückliche Tage hindurch. Meine Wißbegierde befriedigte ich nach Wunsch und mit einer Leichtigkeit, die mich keine Schranken mehr erblicken ließ. Meine Einbildungskraft, gefüllt mit der Blüte griechischer und römischer Tugend, öffnete sich für alles Schöne und sog es mit Enthusiasmus in sich. Ich kannte nun keine Schranken mehr, weder im Genuß noch in den Wissenschaften, und strebte nur beständig lechzend nach mehr ... Ich rechnete bald auf eigene Kräfte, da Gott, der mit meiner Unwissenheit vermutlich Mitleid hatte, mir alles, was ich unternahm, so gut gelingen ließ. Dadurch vermehrte sich das Vertrauen auf die eigene Kraft, mein Mut wuchs, wie mein Stolz, mit dem Erfolge. Ehrgeiz gesellte sich bald hinzu, und dieser mit der Liebe zu meinen Kindern verbunden brachte mich zu der Art unerschütterlicher Festigkeit oder Hartnäckigkeit gegen alle Hindernisse, die sich mir auf der immer rauheren Bahn darboten, und die mich dem übertriebensten Beifall und dem gefährlichen Ruhm von Größe, Erhabenheit, Genie u. dgl. von den zu schmeichelhaften Seiten der berühmtesten Menschen – hilflos, da ich ohne Religion war – bloßstellten.«

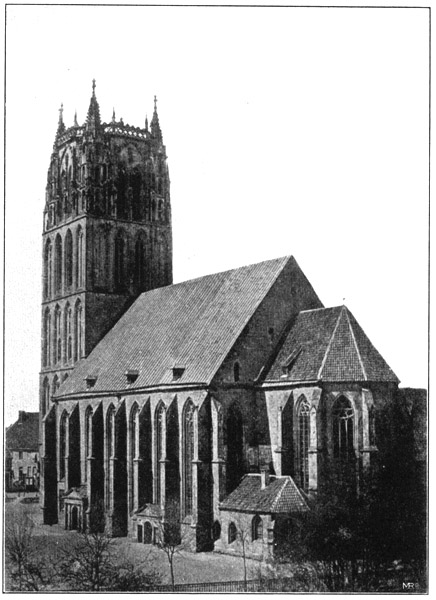

Liebfrauenkirche zu Münster i. W.

(Phot. Dr. Trenkler & Co., Leipzig)

Auch in Briefen an ihre Freunde beklagte die Fürstin in ihren späteren Lebensjahren häufig die traurigen Verwirrungen ihrer Seele; immer wieder beschuldigte sie sich des Hochmuts und der Eitelkeit, des Wohlgefallens an den Lobsprüchen, die man ihrem Geiste, ihrer Willenskraft, ihrem Fleiße zollte, und die sie ihrer nunmehrigen Überzeugung nach hätte zurückweisen müssen. »Ich zweifle«, schrieb sie einmal an den Grafen Stolberg, »ob an einer Frau ..., die, wie ich, so ganz und gar keine außerordentlichen Talente hatte, jemals die Beinamen: Große, Erhabene, Treffliche, Einzige usw. – und von Menschen, deren Gewicht und Ruf in der Welt gemacht waren, ein Weibsköpfchen zu berauschen – mehr verschwendet worden sind als an mir in dieser Epoche meines Lebens, und ob jemals ein Weib en tout sens, besonders aber nach dem Gewichte des Heiligtums gewogen, sie weniger verdiente.«

In demselben Briefe spricht sie aber auch von dem außerordentlichen Werke der Barmherzigkeit Gottes, der sie »aus der um und um dick verkrusteten Dunsthöhle der Eigenliebe zur Selbstkenntnis und hiermit zu sich emporführte wie ein Schäfchen, welches in wilden Wüsteneien unter Wölfen und Füchsen sich mit einemmal von allem Schutz entblößt allein fühlt, und blökend und ängstlich suchend nach vielem Umherlaufen endlich den Hirten und seine Gefährten wiederfindet«.

Zu diesem Werke der Barmherzigkeit Gottes gehörte es, daß Fürstin Amalie, die seit je von zarter Gesundheit gewesen war, öfter und öfter zu kränkeln begann »durch Erschöpfung mißbrauchter Kräfte«, wie sie selbst einsah, ohne sich dadurch zur Vorsicht mahnen zu lassen. Ein quälender Hüftennervenschmerz zwang sie zuweilen zu tagelangem Stillliegen, oder heftiges Kopfweh machte ihr das Studium unmöglich. »Da ich nun immer mehr Zeit bedurfte, um weniger zu tun«, erzählt sie im Tagebuche, »fing ich an, unwillig von meinen Büchern zu den sonst mir angenehmsten Stunden der Belehrung meiner Kinder zu gehen. Jede neue Wissenschaft, jede Sprache oder jedes Buch, von welchem ich reden hörte, zu welchem Fach es auch gehörte, hinterließ mir nicht wie sonst einen bloßen Trieb, sondern einen wahren hypochondrischen Schmerz, einen nagenden Wurm über meine Kränklichkeit, die sich mir nur immer als Hindernis, meine unbegrenzte Wißbegierde befriedigen zu können, darstellte. Ich geriet darüber in solches Gedränge, daß ich in den Tagen besserer Gesundheit mit Wut studierte, dann bald wieder desto kränker ward, endlich in fortdauernde Hypochondrie verfiel und beinahe keine gesunden Tage mehr kannte.«

Zu diesen Kämpfen zwischen Körper und Geist, zwischen Arbeitslust und Arbeitsunfähigkeit, durch die ihr Stolz auf das eigene Können und Wissen ins Wanken geriet, gesellten sich bald erneute Kämpfe der Seele: es kam die Zeit, wo die Fürstin sich endlich entschließen mußte, bei ihren Kindern mit dem bisher immer noch aufgeschobenen Religionsunterrichte zu beginnen. In welcher Weise sollte sie ihn erteilen? Ihre Überzeugung von der Richtigkeit der Hemsterhuisschen Philosophie war bereits so erschüttert, daß sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinigen konnte, ihre Kinder in diese Lehre einzuführen. Anderseits aber fehlte ihr, obgleich sie zu jener Zeit schon mit größter Achtung vom Christentum und besonders von der »Gesellschaft der Katholiken« zu sprechen pflegte, noch der wahre Glaube, um ihre Kleinen zu guten Christen zu erziehen. In dieser Verlegenheit entschloß sie sich, einen Ausweg zu wählen: sie wollte den Kindern nur »die genaue Wahrheit« mitteilen, d. h. ihnen die historisch feststehenden Tatsachen aus der Geschichte des Christentums vortragen, wie sie ihnen bisher die verschiedenen Wissenschaften vorgetragen hatte, mit steter Rücksicht auf ihr Alter und Begriffsvermögen. Dabei wollte sie ihren eigenen Unglauben vor den Kindern sorgfältig verbergen; späterhin sollten sie sich dann selbst frei und unbeeinflußt für oder gegen das Christentum entscheiden. Dieser Entschluß gab ihr für einige Zeit ihre Ruhe und Tatkraft wieder, und mit ernstem Eifer machte sie sich nun an das Studium der Heiligen Schrift, um sich die für den geplanten Religionsunterricht nötigen Kenntnisse anzueignen. Und da erging es ihr denn, wie es unzähligen Menschen vor ihr und nach ihr ergangen ist: das Buch der Bücher übte eine mächtige Wirkung auf sie aus, die Schönheit und Erhabenheit des Gotteswortes ergriff sie mehr als alles, was sie je gelesen hatte, und begierig nahm ihre suchende, sehnsuchtsvolle Seele das Evangelium der Liebe in sich auf, das die empfänglichste Stelle ihres Herzens berührte. Zweifel und Unglaube waren zwar nicht mit einem Schlage zu vernichten, aber mehr und mehr versank das Bild menschlicher Vollkommenheit, das ihr bis dahin vorgeschwebt hatte, in den Hintergrund, und an seine Stelle trat, strahlend in höchster Schönheit und bewundernswürdigster Größe, ein neues Tugendideal: der Heiland in all seiner Milde und Güte, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit, in seiner Armut und Demut, seinem Gehorsam gegen Gott den Vater und seiner unbegreiflichen, unerschöpflichen Liebe zu den Menschen.

Um jene Zeit hatte die Fürstin, die wiederholt äußerte, in Träumen erkenne sie ihren Seelen- und Gemütszustand, ihren Charakter, ihre Fähigkeit oft deutlicher als im Wachen, einen seltsamen Traum: Sokrates, der ihr so lange Jahre als Verwirklichung aller Vollkommenheit erschienen war, trat vor sie hin und sprach: »Meine Tochter, so weit konnte ich dich führen, doch weiter nicht. Jetzt bedarfst du eines andern Führers!« – Wer anders konnte dieser Führer sein, so fragte sie sich nach dem Erwachen, als Christus? Und warum sollte sie nicht den Versuch wagen, sich seiner Führung anzuvertrauen? »Zu verlieren hatte ich nichts, zu gewinnen vieles«, schreibt sie in ihrem Tagebuch, und so nahm sie sich denn vor, »dem rührenden Rate Christi, daß wir versuchen sollen, seine Lehren treu zu befolgen, um zu erfahren, daß sie göttlich seien« Jo 7, 16 17., zu gehorchen und so zu handeln, als wenn sie bereits an den Heiland glaubte. Sie fing also an, ihre Grundsätze und Taten mit den Lehren Christi zu vergleichen, und fand dabei gar vieles zu verändern, was sie bisher kaum als Fehler bemerkt hatte. Vor allem mußte sie sich der Tadelsucht, der Neigung zum Bekritteln des Charakters oder der Handlungen anderer anklagen: »So lebhaft ich alles Gute und Schöne empfinde, so und vermutlich noch lebhafter fiel mir jeder Fleck in meinem Nebenmenschen auf. Dieses behielt ich aber nicht allein für mich, sondern ermangelte selten, mein scharfes Auge meinen Freunden mitzuteilen und sie dadurch zur Splitterrichterei zu verführen. Ich nahm mir also gleich vor, meine Bemerkungen nicht mehr ohne Not mitzuteilen.« Wie ernst es ihr mit diesem Vorsatz war und wie unermüdlich sie von nun an gegen den entdeckten Fehler ankämpfte, beweisen zahlreiche Stellen in ihrem Tagebuche, in dem sie immer wieder ihr Gewissen daraufhin erforschte, ob sie sich nicht über einen ihrer Nächsten abfällig geäußert habe; jedes böse oder auch nur spöttische Wort, zu welchem sie sich hatte hinreißen lassen, bereitete ihr Gewissensbisse.

Ein Zweites, was die Fürstin an der Lehre des Heilandes besonders ergriff, war die Mahnung, unsere Feinde zu lieben und zu segnen. »Bisher hatte ich mich begnügt, ihnen wohlzutun, wann ich konnte«, gestand sie sich; »aber sie desto freier im Herzen zu hassen, ohne mich zu enthalten, diesen Haß meinen Freunden mitzuteilen. Ja ich zweifelte wohl gar an ihrer Liebe, wenn sie ihn nicht heftig genug teilten. ›Sei sanftmütig von ganzem Herzen gleichwie ich!‹ Wie fühlte ich bei diesem Grundsatze mein bitteres Aufbrausen gegen Kinder und Freunde, wenn sie der Vollkommenheit nicht entsprachen, die ich in ihnen suchte und mit Gewalt in ihnen finden wollte, ohne ihnen selbst darin voranzugehen.«

Die Erkenntnis der eigenen Unwürdigkeit demütigte Fürstin Amalie tief und versetzte sie in eine jener hypochondrischen Stimmungen, an denen sie öfters litt und die ihr die ganze Welt düster und freudenlos erscheinen ließen. Zudem hatte sie in jener Zeit auch äußere Unannehmlichkeiten und Enttäuschungen durchzumachen, wenigstens läßt die folgende Tagebuchstelle darauf schließen: »Diese Kollision zwischen verjährter Genußgewohnheit, Ideal von Größe und Schönheit und dem neuen, so entgegengesetzten Ideal, das Christus mir aufdrang, zwischen gewohnten Trieben nach Genuß und dem Streben des oberen Willens nach dem entgegengesetzten, zerrüttete mein Inneres sowohl als meine Gesundheit. Das Kreuz, das Christus mich tragen hieß, zeigte sich bald und um so schwerer, als ich bisher mehr war getragen worden auf Flügeln der Liebe; Schmerz aller Art, Verlassung, Demütigungen, harte Arbeit ohne Ernte, Verachtung, Vergessenheit, Genußlosigkeit und dabei beständige Leiden des Körpers und fühlbare Verminderung meiner eigenen Liebenswürdigkeit in der Schwächung aller meiner Kräfte, Hilflosigkeit im Erziehungsgeschäft, anstatt daß sich vorher mir alles zur Hilfe aufdrang, traten ein.«

Im Frühling 1783 verfiel die Fürstin in eine schwere Krankheit, die sie an den Rand des Todes brachte. Der Arzt gab die Hoffnung auf Rettung auf, im Hause und im Freundeskreise herrschten Kummer und Bestürzung, sie selbst glaubte ihr Ende gekommen und ließ ihren letzten Willen niederschreiben, in welchem sie Fürstenberg zum Vormund und Erzieher ihrer Kinder ernannte. »So wie mein Gemahl und der Kinder Vater, der Fürst Demetrius von Gallitzin«, heißt es in dem Testamente, »diese Ernennung als eine Sache anerkannt hat, die er nicht nur bewilligte, sondern auch selbst wünschte, und derselbige mir übrigens alle Gewalt, nicht nur in Ansehung der Erziehung, sondern auch der künftigen Bestimmung der Kinder übertragen hat, so übertrage ich hinwiederum meinem Freunde, dem Freiherrn Franz Friedrich von Fürstenberg, diese nämliche Gewalt in eben dem nämlichen Umfange, als sie mir nach jener Überlassung meines Gemahls im Falle eines längeren Lebens würde zugestanden haben.« – Daß die Fürstin diesen Entschluß schon früher reiflich überlegt hatte, geht aus einem Briefe hervor, den eine ihr befreundete Dame aus dem Münsterschen Adel in jenen Tagen an Fürstenberg richtete und der den lebensgefährlichen Zustand der Kranken und die Sorge ihrer Freunde um sie erkennen läßt. Der unterschriftlose, französisch abgefaßte Brief lautet in der Übersetzung: »Ich kenne das Vorhaben unserer teuren Fürstin in Betreff ihrer Kinder, lieber Freund, sie hat mir dasselbe schon vor langer Zeit mitgeteilt; sie können in keine besseren Hände geraten als in die Ihrigen, wenn sie das Unglück haben, ihre vortreffliche Mutter zu verlieren; aber was soll aus Mimi in zwei, drei Jahren werden? Wenn vielleicht unsere teure Freundin sich eine ähnliche Frage stellt, sagen Sie ihr, daß es für mich, wenn sie mir Mimi anvertrauen wolle, ein Trost sein werde, sie in meinem Hause zu haben, sie zu meiner Freundin und Helferin in der Erziehung Sophiens zu machen. Mein Kreis reicht nicht weit, und dies wird noch mehr der Fall sein, wenn meine Tochter meiner bedarf; überdies wird Mimi durchaus nach ihrem Willen und den Vorschriften unserer würdigen Freundin gemäß leben können. Gott wolle uns die Fürstin erhalten, ich kann mir diese Hoffnung noch nicht versagen, er wird sie unsern Wünschen zurückgeben. Kann ich Ihnen in nichts behilflich sein? Vielleicht durch Wachen? Die Hausleute werden ermüdet sein. Oder glauben Sie, daß es der Fürstin nicht angenehm wäre? Ich bin in Verzweiflung, daß ich gestern nicht zu ihr gelassen wurde; ich gehe heute nicht hin, weil Dr. Hoffmann es verbietet, aber erweisen Sie mir die Gnade, daß ich sie noch einmal sehe, falls ihr Zustand sich verschlimmert. Ich werde alle Kraft zusammennehmen, deren ich fähig bin, aber ich bedarf dieses traurigen Trostes!«

Fürstenberg erwies sich während der Sorgentage im Gallitzinschen Hause als wahrer Freund in der Not. Er tröstete und ermutigte die Leidende mit freundlichen Worten, sandte ihrem Gemahl sowie Hemsterhuis regelmäßig Nachrichten über ihr Befinden, beruhigte die fassungslosen Kinder, die bestürzten Dienstboten, ordnete die äußeren Angelegenheiten des Hauses und vergaß über dem allem auch nicht das Seelenheil der Kranken: er bat seinen Beichtvater, zu ihr zu gehen und ihr die Heilsmittel der Kirche anzubieten. Doch die Fürstin erklärte, aus Mangel an Überzeugung davon noch keinen Gebrauch machen zu können; zugleich aber scheint sie, nach einigen Andeutungen ihrer Freunde zu schließen, Fürstenberg die beruhigende Versicherung gegeben zu haben, im Falle ihrer Wiederherstellung sich in den Lehren des Christentums unterweisen zu lassen. Vielleicht sprach sie zu ihm auch, wie sie es später in ihrem Tagebuch tat, von der unvergeßlichen Seligkeit, die sie »am Rande des Todes im alleinigen Gefühl einer gewissen unbeschreiblichen Nähe Gottes« empfand und die mehr als alle ihre bisherigen Erfahrungen dazu beitrug, sie zur gläubigen Christin zu machen.

Der Zustand der Kranken verschlimmerte sich von Tag zu Tag, bis endlich am 14. März die Krisis und mit ihr die kaum noch für möglich gehaltene Wendung zum Besseren eintrat. »Gott hat mich von den Pforten des leiblichen Todes zurückgeführt, um mich vom geistigen zu befreien«, konnte die Fürstin später an ihre Freunde schreiben. Denn sie erkannte mit Deutlichkeit, daß Gott ihr das schwere Leiden nur geschickt hatte, um ihr durch die Einsamkeit der Krankenstube und die Untätigkeit, zu der sie noch viele Wochen verurteilt blieb, die Einkehr in das eigene Herz zu erleichtern. Alles, was sie bis dahin noch bei der Arbeit an ihrer Seele, bei dem innigen Versenken in die Tiefen des christlichen Glaubens gestört hatte, wurde für einige Zeit von ihr entfernt: zu matt, um sich mit ihren Kindern zu beschäftigen, zu lesen oder Besuche zu empfangen, lag sie stundenlang ganz allein da und fand dadurch mehr Muße als je zuvor, ihr ganzes Leben zu überdenken, ihre Wünsche und Vorsätze zu prüfen. Immer deutlicher zeigte sich ihr der einzig richtige Weg, den sie einzuschlagen hatte, immer heller strahlte Gottes Licht in ihre Seele. In Erinnerung an diese inneren Erlebnisse sprach sie von der Zeit ihrer Krankheit und der langsamen Wiedergenesung fortan nur als von der »ewig glückseligen Epoche«, während welcher ihre seelische Umwandlung sich vollzogen hatte, und zum Andenken daran ließ sie sich nach einem von Hemsterhuis gezeichneten Entwurf ein eigenartiges Petschaft anfertigen: auf einem Hintergrunde von lichtumstrahlten Wolken zeigt sich ein Schmetterling, der soeben die Hülle der Larve sprengt; die Unterschrift Sume Psyche immortalis esto! (etwa: Nimm [ein Beispiel], Seele, du sollst unsterblich sein!) verrät den Gedanken, den die Fürstin mit diesem Bilde ausdrücken wollte: der auffliegende Schmetterling war das Symbol ihrer Seele, die sich von den sie im Aufstieg zum Höchsten hindernden Fesseln des Unglaubens zu befreien strebte. Und doch vergingen noch drei volle Jahre, bevor ihr dies vollständig gelang.

Das Erste, worin die Freunde die Genesene verändert fanden, war eine an ihr ganz ungewohnte Zurückhaltung von wissenschaftlichen Arbeiten. Sie hatte nämlich während ihrer Selbstprüfung mit »wohltätigem Schreck« erkannt, daß sich nach und nach Ehrgeiz und Stolz auf ihr Wissen und ihren Fleiß in ihr Herz geschlichen hatten. Mit dieser Entdeckung war all ihre Freude an der eigenen Gelehrsamkeit vorbei, und sie nahm sich fest vor, in Zukunft nur so viel zu studieren, als sie für den Unterricht ihrer Kinder studieren mußte. »Es dauerte eine Weile«, gesteht sie, »ehe ich mich dahin brachte, ruhig meine unbenutzten Bücher, meine unvollendeten Schriften liegen zu sehen, ruhig meinen gelehrten Freunden überall zu sagen: das weiß ich nicht, das habe ich nicht gelesen usw. Doch brachte ich es – insonderheit, als das Christentum mir immer dringenderes Bedürfnis ward – endlich dahin und noch weiter, als ich's jemals gehofft hätte. Gelehrsamkeit und Prätension darauf ward mir verhaßt und ›ich weiß nicht‹ meine liebste Antwort, einige Rückfälle aus alter Gewohnheit ausgenommen.«

Auf das Studium eines einzigen Buches hatte die Fürstin nicht verzichtet: auf das der Bibel, die ihr bald »das liebste der Bücher« geworden war. Auch mit den Schriften der Kirchenväter machte sie sich bekannt, ebenso wie sie seit ihrer Krankheit die Gewohnheit angenommen hatte, ihren Kindern und Hausgenossen Sonntags eine Predigt vorzulesen. Wenn ihr Gesundheitszustand es erlaubte, wohnte sie der heiligen Messe bei oder besuchte die Christenlehre, und immer öfter erhob sich ihre Seele im Gebete zu Gott, was seit den Tagen, ihrer Kindheit nicht mehr der Fall gewesen war. »Ich ward so oft erhört«, versichert sie, »daß ich an der Kraft des Gebetes nicht mehr zweifelte.« – So sprengte ihre Seele eine Fessel nach der andern, bis endlich der Tag der Befreiung gekommen war: an ihrem Geburtstage im Jahre 1786 fand die Fürstin die Kraft, ihre Lebensbeichte abzulegen, fühlte sich jedoch noch zu unwürdig zum Empfang der heiligen Kommunion. Ihr Beichtvater aber ermutigte sie mit den Worten, daß Gott mit dem guten Willen zufrieden sei und die Gnade der Andacht und des gläubigen Vertrauens folgen lasse. Die Fürstin gehorchte dieser Weisung und empfing in tiefster Demut den heiligen Leib des Herrn, um gleich darauf alle Verzagtheit und Bangigkeit abzustreifen und sich wie umgewandelt an Körper und Geist zu fühlen. »Meine Kinder und Freunde«, lesen wir in ihrem Tagebuch, »fanden mich, ohne den Grund zu wissen, von diesem Tage an so sehr verändert an leiblicher und geistiger Gesundheit, so wohl aussehend, heiter und ruhig, daß ich mich fast mit dem Genusse ihrer Freude zu sehr beschäftigt hätte.«

So hatte denn das jahrelange Suchen und im Finstern Umherirren ein Ende; die Seele hatte das Licht gefunden, das ihrer Erdenwanderung die Richtung zeigte. Zwar blieben, wie anders nicht denkbar, auch in Zukunft Stunden des Kampfes und der Friedlosigkeit nicht aus; aber das beglückende Gefühl, ein durch Gnade erlöstes Kind Gottes zu sein und aus der Hand des Herrn Freud' wie Leid dankbar und vertrauensvoll entgegennehmen zu dürfen, verließ die Fürstin bis an das Ende ihrer Tage nicht mehr. »Leidend und duldend in Hoffnung, unter stetem Hinschauen auf das Ideal in Christus, sich emporringend aus dem Dunkel der Nacht zur Helle des Tages, aus dem Tale der Demut und Aszese hinauf zu den Höhen christlicher Vollkommenheit, sich reinigend und stärkend an den Gnadenquellen der Kirche, nicht mehr im Großen das Gute, sondern, nach des Weisen Lehre, im Guten das Große suchend, daneben in Wort und Tat die Mitmenschen unterstützend, belehrend, erbauend, so«, schreibt Galland, »erscheint uns diese starkmütige christliche Frau auf ihrem ferneren Lebensgange.«