|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Maximilian II., der »rätselhafte« Kaiser, war – darin lag seine Tragik – zu früh oder zu spät geboren. In einer Zeit der religiösen Unduldsamkeit und der Glaubenskämpfe hat er dem »Geist der Güte« und des Friedens gehuldigt, hat er »Vernunft« gepredigt. »Da pacem patriae«, gib Frieden dem Vaterlande – das war der Wahlspruch des Kaisers, der ein Friedensfürst im wahrsten Sinne des Wortes sein wollte.

Zum Glaubenshelden war er nicht geschaffen. Dazu fehlte dem Monarchen die rücksichtslos sich durchsetzende Tatkraft, die noch durch eine schwere, schleichende Krankheit gelähmt wurde, und dazu fehlten ihm vor allem die materiellen Machtmittel. Er stand so auf die Unterstützung der spanischen Weltmacht und des Papstes an, aber ebenso auf die der Stände im Reiche und in den Erbländern, die in ihrer überwiegenden Mehrheit Protestanten waren. Daraus erklärt sich sein eigentümliches Schwanken, sein »Lavieren« zwischen den beiden großen Parteien. Er wollte niemanden verletzen, wollte sich nicht auf die Bahn der Gewaltpolitik treiben lassen; denn er war sich dessen bewußt, was er, wie er einmal dem Kurfürsten August schrieb, »seinem Vaterland« schuldig war, wo in weiten und weitesten Kreisen ein starkes und – man kann mit Dietrich Schäfer sagen – »allgemeines« Friedensbedürfnis herrschte, und so glaubte er, durch eine sorgfältige Abwehr des römisch-spanischen Offensivkatholizismus, des jesuitischen Kampfgeistes Deutschland vor den Schrecken eines Religionskrieges bewahren zu müssen und – vielleicht auch – bewahren zu können.

Er betrachtete es die ganze Zeit seines Wirkens als seine oberste Regentenpflicht, die religiösen und politischen Gegensätze auszugleichen, die entzweiten Gemüter der Völker zu versöhnen. Allein er sah sich in diesem edlen Unterfangen so ziemlich isoliert. Ein einzelner Mensch vermochte nicht, dem mächtig und wild dahinbrausenden Strome der Zeit einen Damm zu setzen, auch wenn er ein stärkerer Charakter gewesen wäre, als es der Maximilians war. Er war außerstande, »die Lage zu meistern«, weil ihn die Umstände nicht begünstigten, weil ihn nicht zuletzt die Protestanten, denen er anfangs auch politisch zugetan war, im Stiche ließen. Und es will nicht gerecht erscheinen, wenn eine protestantisch gefärbte Geschichtschreibung den Habsburger allein für den »Verrat« an der Sache des Evangeliums verantwortlich machen wollte, ohne auf die innere Schwäche des deutschen Protestantismus, ohne auf die Unstimmigkeit, die »Contrarität« der evangelischen Reichsfürsten gehörig hinzuweisen. Wie hätte der Kaiser für die Sache der Niederländer energischer bei Philipp II. eintreten können, wenn Kurfürst August von Sachsen, wie wir aus seinen geheimen Aufzeichnungen aus dem Frühjahr 1576 wissen, dem spanischen König ein möglichst langes Leben wünschte, »seinen edlen und frommen Untertanen zum Trost, seinen Feinden zur Rute«, oder wenn ein Hans von Küstrin als königlich spanischer Pensionär mit Alba in Verbindung trat!

Gewiß, ohne Zweideutigkeiten und Listen ist es bei diesem Streben Maximilians II., nirgends anzustoßen und sich um die Gegensätze herumzudrücken, nicht abgegangen. Doch wer wollte ihm dies in einer Zeit, da der Geist Machiavellis in allen Kabinetten allmächtig war, schwer verübeln! Der Florentiner hatte dem Fürsten eingeschärft, daß er, wenn er nicht Löwe sein könne, den Fuchs spielen solle, und die Schlauheit, die Stärke des Schwachen, besaß Maximilian in einem ganz bewundernswerten Maße. »Lieber täuschen, als getäuscht werden«, war sein Standpunkt.

Allein, was an ihm lag, hat er auch wirklich getan, um die bedrohlichen Gegensätze aus der Welt zu schaffen. Wie er immer bemüht war, die dogmatischen Streitigkeiten im protestantischen Lager zu beseitigen und die Augsburger Konfession als Richtschnur festzulegen, so verfolgte er auch unermüdlich das Ziel, die katholische Kirche von allen den beklagten Mißständen zu läutern. Seine Generalordnung für die Klöster vom Dezember 1567 und der zu ihrer Durchführung eingesetzte »Klosterrat« geben seinem Reformeifer das beste Zeugnis. Waren einmal die Quellen für den Abfall von der alten Kirche verstopft, war innerhalb der protestantischen Kirche die Einigkeit hergestellt, dann konnte die »christliche Vereinigung«, die auch seinem Vater schon vorgeschwebt, der innere Friede in der Kirche ins Werk gesetzt werden. Und dann, wenn ihm dies gelungen wäre, wollte er mit Simeon ausrufen: »Herr, nun lasse Deinen Diener in Frieden fahren.« Niemals vermochte es der Monarch, der von Frömmigkeit eine ganz andere Vorstellung hatte, zu fassen, daß sich christliche Völker untereinander zerfleischten, während der türkische Erbfeind erobernd in Europa vordrang. In dem großen Ziele, mit vereinter Kraft sich den die europäische Kultur bedrohenden Barbaren entgegenzustellen, in der Schreckvorstellung, daß Deutschland, durch innere Parteiungen gelähmt, zum Tummelplatz fremder Mächte werde, darin sollte er sich mit einer anderen, nicht minder rätselhaften Persönlichkeit begegnen, mit Albrecht Wallenstein.

Viel wichtiger als diese Selbstvernichtung im Namen der »wahren« alleinseligmachenden Kirche erschien dem ganz von den Ideen der Renaissance und des edlen Menschentums, des Humanismus, erfüllten Habsburger die Förderung der geistigen Güter, die Pflege von Kunst und Wissenschaft, und hier hat Maximilian II. gleich seinem Namensvetter auf dem Throne Großes, Fruchtbringendes geschaffen. Die alte Kaiserstadt an der Donau verdankt ihm eine ganz eigenartige Kulturblüte, die zum unverlierbaren Erbgut der alten Ostmark werden sollte.

Die Hinneigung zur Reformation, die Maximilian als Thronfolger kundgab, kam auf merkwürdige Art den wissenschaftlichen Schätzen der kaiserlichen Residenz zugute. Maximilians vertrauter Rat Kaspar von Nidbruck und ein ganzer Stab von Gelehrten sammelten in aller Herren Länder Handschriften und Bücher, die als Quellen für die von den Magdeburger Centuriatoren herausgegebene große Kirchengeschichte zu dienen hatte – es ist dies die lutherische Bibliothek, von der Papst Paul IV. mit Entsetzen gesprochen hatte. Nidbruck betätigte bei der Herbeischaffung dieses Quellenmateriales einen solchen Eifer, daß er oft als Vorstand der Wiener Hofbibliothek genannt erscheint. Sicher aber kamen bei dieser Gelegenheit wertvolle Handschriften, wie die Bonifacius-Briefe und der Codex Carolinus, die sich früher in Köln befanden, in ihren Besitz.

Die tolerante Gesinnung Maximilians, die auch auf den strenggläubigen Vater mäßigend einwirkte, bildete so recht den Nährboden für den Aufschwung, den die gelehrten Studien an der Wiener Universität nach ihrem Verfall während der ersten Zeit der Regierung Ferdinands nehmen sollten. Wie in der großen Ära Maximilians I., da der deutsche »Erzhumanist« Conrad Celtis und andere Leuchten der Wissenschaft für die Alma mater Rudolphina gewonnen wurden, konnten ohne Rücksichtnahme auf die Konfession die namhaftesten Forscher aus ganz Europa, wie der Botaniker Karl Clusius oder der Arzt Johann Crato von Kraftheim, die beide Protestanten waren, berufen werden.

Zunächst waren es die Naturwissenschaften und ihre Anwendung in der Gartenkunst, der Hortikultur, die von Maximilian eifrigst gepflegt wurden. Dies hatte schon Ranke richtig erkannt: »Eben traten die Studien der Natur auf den Weg der Erfahrung ein, er trieb sie in seinen Gärten.« Der Kaiser hatte bei seinem Aufenthalt in Spanien als Regent reichlich Gelegenheit gehabt, die überall als Sehenswürdigkeiten gepriesenen Lustschlösser in der Umgebung Madrids, den Pardo, den Eskurial und Aranjuez und – durch die Verbindung mit den überseeischen Ländern der Neuen Welt – allerlei exotische Tiere und Pflanzen kennen zu lernen.

Bald nach seiner Rückkehr in die Kaiserstadt richtete er sich in dem nahen Ebersdorf, das mit seinen Donauauen ein gutes Jagdgebiet darstellte und wohl aus diesem Grunde von Maximilian I. käuflich erworben worden war, ein prächtiges Tuskulum ein. Es besaß auch einen Park, der mit seinen Alleen, Hainen und Gewächshäusern ein kleines Weltwunder gewesen sein muß. Der gelehrte Romanist der Wiener Universität Georg Tanner hat uns davon eine ausführliche, kulturhistorisch überaus interessante Beschreibung gegeben, deren begeisterter Ton ein beredtes Zeugnis für die hohe Wertschätzung dieser Schöpfung Maximilians von seiten seiner Zeitgenossen darstellt. Sein Kollege der philosophischen Fakultät Clusius erwähnt in einem seiner berühmten botanischen Werke einige seltene Gewächse, die mit anderen »Naturwundern« in Ebersdorf gezüchtet wurden.

Auch ein Tiergarten befand sich in Ebersdorf, in welchem verschiedene seltene Vierfüßler gehegt wurden. So weilte dort jener »erste« Elefant, der es zu einer geradezu legendären Berühmtheit gebracht hat. Maximilian hatte ihn nebst einigen anderen in Deutschland noch unbekannten Tieren, wie den bunten »indianischen Raben« oder Papageien, aus Spanien mitgebracht und den Wienern bei dem prunkvollen Einzug, den er mit seiner spanischen Gemahlin im April 1552 veranstaltete, vorgeführt. Der schwarze Dickhäuter, der schon auf seinem Durchzug in Tirol – in Brixen wurde ein Gasthof »zum Elefanten« benannt – angestaunt wurde, machte auf die Bewohner der Kaiserstadt einen geradezu überwältigenden Eindruck. In den zur Begrüßung des Kronprinzenpaares erschienenen Festgedichten wurde auch der Elefant besungen, und zwar in einer Weise, die geeignet war, die Persönlichkeit Maximilians und seiner Gemahlin ganz in den Hintergrund zu drücken.

Das große Ereignis – denn ein solches war es – spiegelte sich am lebendigsten in dem sogenannten »Elefantenhaus« auf dem Graben. Dieses Haus, das erst im Jahre 1865 abgebrochen wurde, zeigte bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein einen großen, in Stein gehauenen Elefanten, der dem Grabenbild ein ganz besonderes Gepräge verlieh. Eine darauf angebrachte Inschrift verkündete zu seinem Lob:

»Dieses Thier ist ein Elephant,

Welches ist weit und breit bekannt,

Seine Groß also gestallt,

Ist hier fleißig abgemallt,

Wie der König Maximilian

Aus Hispanien hat bringen lan

Im Monat Aprilis fürwahr,

Als man zelt 1552 Jahr.«

Maximilian hielt sich auch in Wien selbst Menagerien und Tierzwinger. So waren auf der Burgbastei, wo sich ein Hofgarten, der sogenannte »Hirsch und Jäger am Thurm« befand, allerhand »wilde« Tiere, wie Löwen, Tiger, Wölfe und Bären, untergebracht. In den Hofkammerbüchern erscheinen eigene Posten für die mit ihrer Wartung verbundenen Auslagen, wie über die »Purgierung der Löwen«. An einem anderen Teile der Bastei wurden sieben Biber gehegt, woran noch lange der Name »Biberbastei« erinnerte. Auch Affen und Strauße wurden für die kaiserliche Menagerie erworben.

Das Sammeln von fremdartigen Gewächsen und Tieren war im Italien der Renaissance nichts Neues. Madarazzo, der Chronist von Perugia, fand das Halten exotischer Lebewesen sowie das von Hofnarren und Sängern als »zur Pracht eines Herrn« gehörig, als eine Sache des standesgemäßen Luxus. Ein Zeitgenosse Petrarcas, Angelo von Florenz, legte für den Luxemburger Karl IV. in Prag einen botanischen Garten an. Allein wie diese Sammlertätigkeit damals schon nicht ohne Zusammenhang mit einem höheren Interesse der Beobachtung zu denken ist, so läßt sich dies mit noch größerer Bestimmtheit von Maximilian II. behaupten.

Der Kaiser hatte um sich eine Art »Hofakademie« versammelt, und ihr gehörte eine ganze Reihe namhafter Naturforscher an. Eines ihrer bedeutendsten Mitglieder, der schon erwähnte Clusius oder Charles de l'Ecluse, Vorstand des kaiserlichen Gartens, hat sich um die Erforschung der Flora Niederösterreichs überaus verdient gemacht. Einige für dieses Kronland charakteristische Bäume, wie die Zerreiche und die Schwarzföhre, hat er als erster beschrieben und abgebildet. Er pflanzte im Jahre 1576 die von dem kaiserlichen Gesandten David Ungnad aus Konstantinopel mitgebrachte Roßkastanie in Wien an, und einige Jahre später die Kartoffel, die ihm aus Belgien zugeschickt worden war. Clusius verdankt man auch wertvolle Aufschlüsse über die damals in Wien betriebene Blumenkultur. Da erfährt man, wie auf den Märkten Blumen von den nahen Kalkbergen feilgeboten und aus den Alpen Primeln und Gentianen hereingebracht wurden, um sie in den Häusern der Vornehmen auf das Linnen der gedeckten Tische zu streuen.

Ein anderes Mitglied der Hofakademie war der Niederländer Augerius Ghislain de Busbeck, der als Erzieher der Söhne Maximilians eine ganz besondere Vertrauensstellung einnahm. Er weilte viele Jahre als Gesandter in Konstantinopel und benützte seinen dortigen Aufenthalt, um nebst alten Münzen, Inschriften und einigen hundert kostbaren Handschriften eine Reihe von in Europa noch unbekannten Pflanzen, die er in den berühmten byzantinischen Gärten gesehen, nach Wien zu bringen. Zu jenen gehörten die Tulpe und Levkoje und vor allem sein Liebling, der »Lilak« oder Flieder, der eines unserer schönsten Symbole des Frühlings werden sollte und von der Wissenschaft der »gemeine« genannt wurde.

Busbeck hatte ihn schon im Jahre 1562, als er nach Abschluß des Friedens mit der Türkei nach Wien zurückkehrte, mitgebracht, doch dürfte er auf der Reise zugrunde gegangen sein; denn wir wissen, daß der Flieder zum ersten Male im Mai 1589 in dem Garten seines Hauses auf der Seilerstätte (Nr. 16) zur Blüte kam. In der blumenfrohen Stadt erregte der neue Zierstrauch mit seinen köstlich duftenden Blüten keine geringe Sensation. »Stundenlang«, so heißt es, standen ihre schaulustigen Bewohner vor Busbecks Hausgarten, um den neuen Ankömmling zu bewundern. So wie das schwarze Ungetüm, das seinerzeit dem festlichen Einzug des Königspaares die Krönung verliehen, im »Elefantenhause« fortlebte, wurde jetzt Busbecks Heim »zur Hollerstaude« und die an das Stubentor anstoßende Bastei die »Hollerstaudenbastei« genannt. Die Wiener hatten nämlich den türkischen Lilak einfach in einen »türkischen Holler« umgetauft, weil sie eine Ähnlichkeit mit dem Hollunderstrauche zu erkennen vermeinten.

In die wissenschaftliche Literatur aber war der Flieder schon früher eingeführt worden. Denn Busbeck hatte eine Abbildung desselben an Maximilians Leibarzt Andreas Mattioli, ebenfalls ein Mitglied der Hofakademie, geschickt, der sie in seinem zu Venedig im Jahre 1565 herausgegebenen botanischen Prachtwerk erscheinen ließ. Zu den wertvollen Handschriften, die Busbeck aus Konstantinopel mitbrachte und heute im glücklichen Besitze der Wiener Nationalbibliothek sind, zählt auch die Arzneimittellehre des Dioskorides aus dem sechsten Jahrhundert, »die vorzüglichste botanische Merkwürdigkeit«.

Der Liebe zur Natur, die in dem Lustschloß zu Ebersdorf ihren sinnenfrohen Ausdruck fand, ist Maximilian auch als Kaiser treu geblieben, ja der Drang, sie zu betätigen, steigerte sich zusehends. Er fand, wie es in seinem Schreiben vom Dezember 1568 an Arco so bezeichnend heißt, »in der Pflege der Gärten und Lustgebäude« die »geistige Erquickung und Erholung« von den Sorgen und Mühen der Regierungsgeschäfte, die er – schon Ranke hat dies mit Recht hervorgehoben – ungemein ernst nahm. Seine Gesandten in Rom und Venedig weist er unausgesetzt an, alles, was sie an Ansichten von Architekturen, Statuen, Antiquitäten, Lustgebäuden, Brunnen, Grotten und was sie von Gewächsen zu bekommen vermöchten, nach Wien zu senden, ihm auch hervorragende Baukünstler namhaft zu machen, um sie für den Kaiserhof zu gewinnen.

Mit großen Kosten ließ der Kaiser um das Jahr 1568 das »Neue Gebäu« errichten, das spätere »Neugebäude«, das seit Maria Theresia als Pulvermagazin verwendet werden sollte und heute als Krematorium der Stadt Wien benützt wird. Es war eines der eigenartigsten Denkmale der italienischen Renaissance, woran erste Künstler, wie Alexander Colin, der Meister des Heidelberger Schlosses und des Maximiliangrabes in Innsbruck, mitarbeiteten. Um dieselbe Zeit legte Maximilian auch den Grund zu den zwei prächtigen Lustorten, ohne die man sich das heutige Wien schwer vorzustellen vermag: Schönbrunn und den Prater.

Auch auf dem Gebiete der Kunstpflege hat Maximilian anregend und fördernd gewirkt. Den Niederländer Giovanni da Bologna, der am Mediceerhofe wirkte, für Wien zu gewinnen, ist ihm nicht gelungen, aber er erwarb von ihm einige herrliche Plastiken, wie die drei Statuetten des Merkur, der Astronomie, des badenden Mädchens und das Allegorische Relief, die heute zum kostbaren Bestand der kunsthistorischen Sammlungen gehören. Besonders aber fand die Musik an ihm einen liebevollen Mäzen. Seine Kapelle galt als »die beste, die es gäbe«. Zwei Landsmänner des Niederländers Orlando di Lasso, der in München wirkte, standen an der Spitze dieses Institutes, das in dem Musikleben der Donaustadt eine so große Rolle zu spielen berufen war: Jakob Vaet und Philippus de Monte, ein Schüler Orlandos. Der Kaiser bemühte sich nach Vaets Tode Palestrina nach Wien zu ziehen, doch blieb der Künstler in Rom und wurde bald darauf zum päpstlichen Kapellmeister ernannt.

Nicht zuletzt sei hier der besonderen Sorgfalt gedacht, mit der Maximilian die durch ihn bereicherten Bücher- und Handschriftensammlungen verwalten ließ. Er bestellte für sie im Jahre 1575 einen tüchtigen Fachmann, den Niederländer Hugo Blotius, als Hofbibliothekar, der dann die Ordnung und Katalogisierung vornahm. Blotius trug sich auch mit dem großen Gedanken einer Zentralisation des gesamten Bibliothekwesens; so sollte die Hofbibliothek mit den Büchersammlungen der Universität vereinigt werden. Er hatte auch den Plan, die Hofbibliothek der Benützung und Forschung zu erschließen. Der Bescheid, den der Kaiser auf diese wahrhaft moderne Anregung gab, ist ein schönes Zeugnis für den vom Geist der Aufklärung durchdrungenen Habsburger. Beides sei gestattet, so erwiderte Maximilian, mit der nötigen Vorsicht jedoch sowohl in Rücksicht auf die Erhaltung der Bücher, als auf die Wahl der Personen; »denn eine noch so wohl versehene Bibliothek, die nicht zum Gebrauch offen steht, gleicht einer brennenden Kerze unter einem darüber gestürzten Scheffel, deren Licht niemand wahrnehmen kann«.

Dem Lichte aber – dieses Wort ist bezeichnend – strebte Maximilian zu. Wien sollte zur wahren »Kaiserstadt«, zum weithin strahlenden Mittelpunkt des geistigen Lebens nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen Welt erhoben werden. Sein Hof konnte sich rühmen, »mehr Gelehrte als anderswo das ganze Land« zu besitzen; von ihm strömten überall hin wertvollste Anregungen aus.

Die Wirren der Gegenreformation, die Maximilian II. vergeblich aufzuhalten suchte, bereiteten der so verheißungsvollen Kulturblüte, die sich in ihrem Gleichklang von wissenschaftlichen und künstlerischen Bestrebungen der goldenen Ära des Humanismus unter seinem gleichnamigen Vorfahren würdig zur Seite stellen konnte, mitten in ihrer schönsten Entfaltung ein vorzeitiges Ende. Lebt sein gleichgesinnter Ahne als »letzter Ritter« fort, so darf Maximilian II. als der erste Vertreter der Aufklärung gelten, dieser mächtigen, an die Renaissance wieder anknüpfenden Geistesströmung, die auf dem blutgedüngten Boden der Glaubenskriege er sprießen sollte. Den Umweg über die Schreckenszeit des Dreißigjährigen Krieges wollte Maximilian seinem geliebten »deutschen Vaterland« erspart sehen – in diesem seinem großen Wollen und vergeblichen Bemühen liegt die Bedeutung wie die Tragik des »rätselhaften« Kaisers.

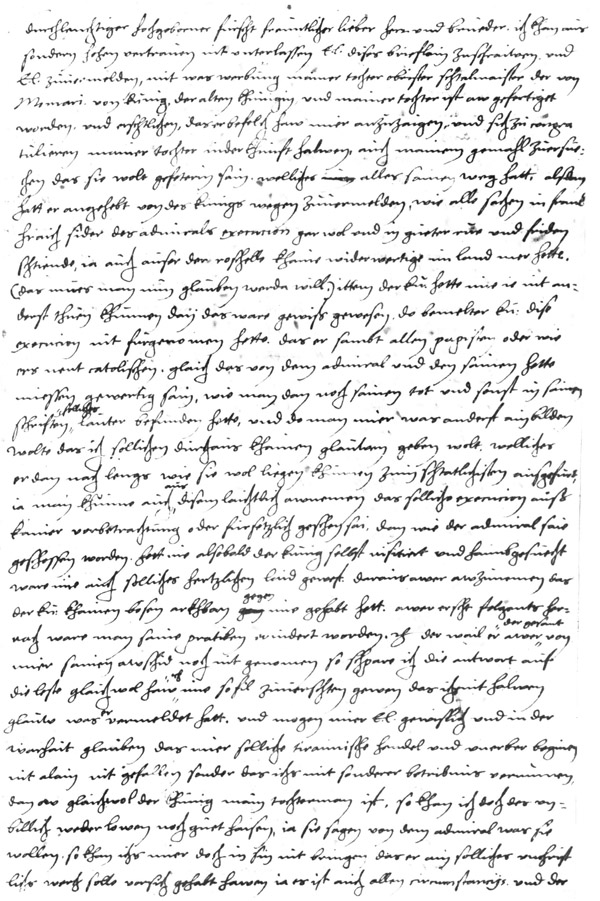

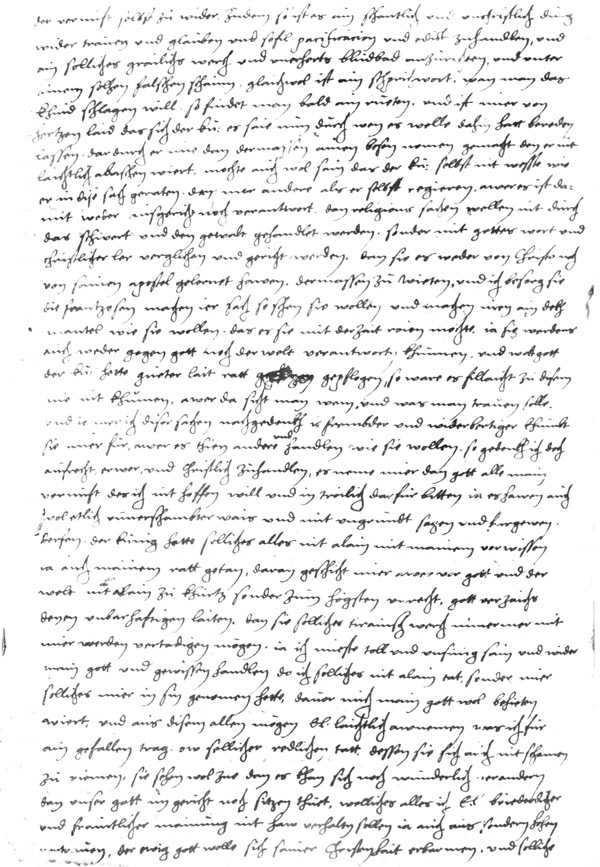

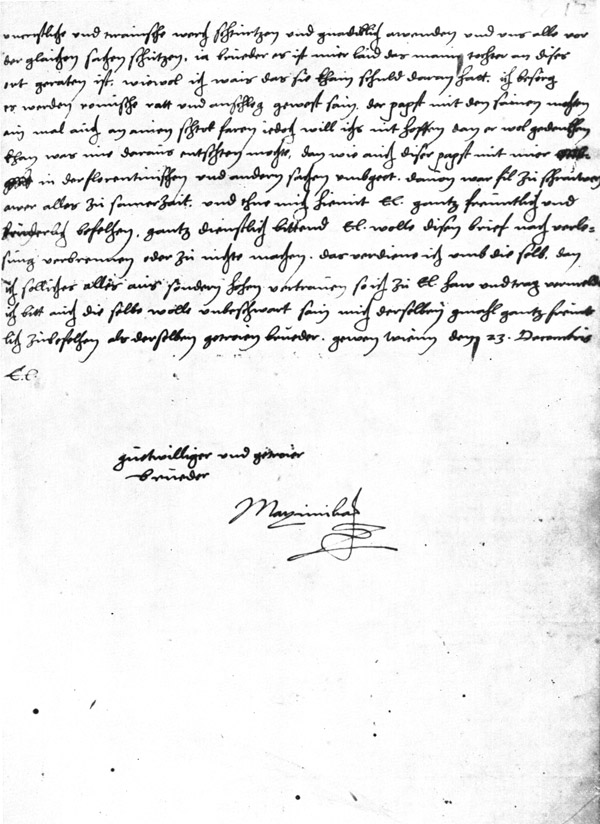

Eigenhändiges Schreiben Kaiser Maximilians II.

An Kurfürst August von Sachsen

Vom 23. Dez. 1572 über die Bartholomäusnacht