|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der verstorbene Kaiser hatte nach langwierigen Verhandlungen im Jahre 1562 mit den Türken auf Grund des augenblicklichen Besitzstandes einen achtjährigen Frieden geschlossen. Sehr glücklich war er gerade nicht, weil Ferdinand die schimpfliche Verpflichtung übernahm, jährlich an die Hohe Pforte ein sogenanntes »Ehrengeschenk« von dreißigtausend Dukaten – ein milderer Ausdruck für Tribut – zu senden. Die Lage in Ungarn war nun die, daß der ganze mittlere Teil des Königreiches rechts und links von der Donau bis aufwärts über Gran in der Gewalt der Türken sich befand, in Ofen ein türkischer Pascha waltete und in Siebenbürgen der Sohn des verstorbenen Gegenkönigs Johann Zápolya, Johann Siegmund, regierte, der unter der Botmäßigkeit und dem Schutze des »großmächtigen« Sultans stand und jederzeit bereit war, seine Herrschaft auf Kosten des Kaiser Ferdinand verbliebenen Restes von Ungarn auszudehnen.

Um diesen unruhigen Nachbar, der sich noch immer »König« nannte, zu gewinnen, waren auch mit ihm noch zu Ferdinands Lebzeiten Verhandlungen eingeleitet worden. Man hatte am Wiener Hofe dabei das größte Entgegenkommen gezeigt, dem als roher Trunkenbold bekannten Fürsten sogar die Hand der Erzherzogin Johanna, um die auch Herzog Cosimo von Florenz für seinen Sohn Francesco anhielt, mit reicher Mitgift versprochen. Doch war das Übereinkommen noch nicht abgeschlossen, als der Kaiser starb. Der Fürst hatte auf die Nachricht von der Thronbesteigung Maximilians nichts Eiligeres zu tun, als den Frieden zu brechen. Im September 1564 überfielen seine Truppen die an der Nordgrenze gelegene Festung Szatmár und eroberten sie, um sodann auch Nagy-Bánya einzunehmen.

Dem neuen Kaiser blieb nichts anderes übrig, als nun auch seinerseits zu den Waffen zu greifen. Die Kaiserlichen in der Stärke von siebentausend Mann unter Führung des Feldobersten Lazarus von Schwendi gewannen im Februar 1565 die beiden Bollwerke zurück und eroberten ihrerseits die Festungen Tokay und Szerencs. Bald standen sie drohend an der Grenze von Siebenbürgen. In dieser Bedrängnis ließ Johann Siegmund Unterhandlungen eröffnen. Er versprach, den Titel eines Königs von Ungarn, welche Frage bisher den Hauptstreitpunkt gebildet hatte, abzulegen und Maximilian den Eid der Treue zu leisten. Dafür verlangte er die ihm bereits versprochene Erzherzogin zur Gemahlin und die Garantie seines Besitztums auf Lebenszeit, außerdem die Zurückstellung der im letzten Feldzug von der kaiserlichen Armee eroberten Festung Tokay. Der Kaiser lehnte die Herausgabe ab und begehrte seinerseits die Abtretung von Munkács und Huszt. Auf dieser Grundlage wurde sodann ein Vertrag vereinbart. Als es jedoch zum Abschluß kommen sollte, stellte der Fürst, im Vertrauen auf die Unterstützung der Pforte, neue Forderungen. Im Juni wurden die Verhandlungen abgebrochen – wiederum sollten die Waffen sprechen.

Der Kaiser mußte sich jetzt, da auch der Krieg mit den Türken in drohende Nähe gerückt war, an die Stände der Erblande und des Reiches um eine Geldhilfe wenden, und dies war nun wieder der Moment, die Religionsfrage, die nach Kaiser Ferdinands Tode steckengeblieben war, aufzurollen. Nach der Ideologie, die sich die erbländischen Stände seit mehr als einem Menschenalter zurechtgelegt hatten, war es nur natürlich, daß sie in dem Wiederausbruch des Türkenkrieges den »Zorn Gottes« ob der Verhinderung des göttlichen Wortes sahen. Naheliegend war es ferner, daß sie dem neuen Landesfürsten die protestantenfreundliche Haltung, die er als Kronprinz gezeigt hatte, vor Augen rückten.

Die niederösterreichischen Stände überreichten in dem im Dezember 1564 zu Wien abgehaltenen Landtag als Antwort auf die Forderung einer Türkenhilfe – es war nach dem Überfall der Festung Szatmár – eine Religionsschrift, worin sie an ihre früheren, mehr als vierzig Jahre zurückreichenden Petitionen und nicht zuletzt an die ihnen vom verstorbenen Kaiser gegebene Zusicherung einer alle strittigen Religionspunkte beseitigenden »christlichen Vergleichung« erinnerten. Von der Bewilligung des Laienkelches, erklärten sie, hätten sie nicht viel gewonnen, weil sie nur im Wiener Bistum publiziert sei und so gehandhabt werde, daß es viele fromme, christliche Menschen vorzögen, das Abendmahl überhaupt nicht zu nehmen. Da der jetzige Kaiser aus Anlaß ihrer vorigen Bittschriften jederzeit sich erboten habe, in der Religionssache ein »gnädiger, guter Befürderer« zu sein, möge er sie, die der Mehrzahl nach schon von Jugend an der neuen Lehre angehörten und sich keiner der fremden Sekten, wie der Wiedertäufer, Zwinglianer und Kalvinisten teilhaftig machten, bei der »reinen und wahren Religion der Augsburger Konfession durch frei offene Kirchen« in allen Stücken bleiben lassen, gegen ihre Prediger nichts Beschwerliches, weder durch »widerwärtige Examination noch andere unziemliche Verfolgung« seitens der geistlichen Behörden vornehmen, alle Zeremonien und Mißbräuche, die ihrer Konfession zuwiderliefen, bei Spendung des Abendmahles gänzlich abstellen, das Wort Gottes öffentlich, lauter und klar nach der Heiligen Schrift verkünden und die Sakramente überall »in bekannter – das heißt deutscher – Sprache« austeilen lassen. Denn die Stände wären überzeugt, daß ihre Lehre die »wahrhaftig rechte, katholische, apostolische, und gar keine sophistische Religion, welche aus keinem Irrtum, Leichtfertigkeit, Fürwitz oder von mutwilliger Freiheit und aus einem bösen Affekt herfließt, sondern ihren Grund nach Gottes Ordnung, Willen und Befehl hat«, darstelle.

Kaiser Maximilian antwortete darauf ebenso gnädig wie ausweichend: Er werde das von seinem Vater eingeleitete Werk der Religionsvergleichung nach allen seinen Kräften fördern, damit die Religion »in einen guten, gottseligen, einhelligen Verstand gebracht und also männiglich in diesem Erzherzogtum nebeneinander friedlich und ruhig deshalb wohnen mag«. Insonderheit werde er dafür sorgen, daß ihre Seelsorger, woferne sie sich in ihrem Predigen, Lehren und Leben »dem heiligen Wort Gottes und ihrem ordentlichen Berufe gemäß« erzeigten, von niemandem wider Gebühr und Billigkeit beschwert würden. Diese Erklärung des Kaisers, die zu den Wünschen der Stände weder ja noch nein sagte, war, wie der Vizekanzler Zasius am 23. Dezember seinem bayerischen Gönner versichern konnte, ganz auf den Ton der Landtagsresolutionen Kaiser Ferdinands gestimmt.

Als der nächste Landtag Ende Juni 1565 in Wien zusammentrat, stand er bereits unter dem frischen Eindruck des unmittelbar bevorstehenden Türkenkrieges. Diesmal traten die Stände schon etwas schärfer auf. Unter Hinweis auf die Vorladungen und Examinationen ihrer Prediger, die trotz des vom Kaiser gegebenen Wortes stattgefunden hatten, verlangten sie, man möge ihnen »endlich« einen »klaren« Bescheid geben, daß sie samt ihren Angehörigen und Untertanen die Augsburger Konfession unbeschränkt und ungehindert »durch offene Kirchen in allen Stücken frei und sicher« ausüben dürften. Sie begehrten wiederum die Abschaffung aller ihrem Bekenntnis zuwiderlaufenden Mißbräuche und die Anerkennung ihrer Prediger, aber dann auch etwas Neues: die Anstellung eines evangelischen Landhauspredigers in der Stadt für den Fall, daß ein Ständemitglied während des Landtages »in Todesnöten oder sonst« eines Seelsorgers bedürfe; denn der Mangel eines solchen wäre die Ursache, daß viele Landleute einen »Abscheu« vor dem Besuch der Ständeversammlungen trügen. Und sie beriefen sich darauf, daß solche Landschaftsprediger in anderen Ländern – sie meinten die Steiermark – bereits bestünden.

Die Antwort des Kaisers auf diese Petition der Stände lautete so nichtssagend wie jene auf die frühere Vorstellung, nur weniger gnädig. Er sagte ihnen zunächst, daß ihm die letzte Supplik mit ihren »zu viel geschärften, weitläufigen, mehrfältig unnötigen, das Ziel der Bescheidenheit ziemlich überschreitenden« Ausführungen unerwartet gekommen sei, und erinnerte sie etwas unsanft an den Augsburger Religionsfrieden, der den Untertanen nicht die Wahl ihrer Religion einräume. Die Stände mögen die »schieriste« Vollendung des christlichen Einigungswerkes »mit bescheidener Geduld« abwarten und ihn mit »dergleichen heftigen Anspielungen und allerlei gehässigen Worten« billigerweise verschonen.

Diese den Ständen in Aussicht gestellte »schieriste« Vollendung des christlichen Einigungswerkes wollte jedoch nicht kommen. Der Kaiser hatte sich auf das lebhafteste bemüht, in Rom auch die Bewilligung der Priesterehe durchzusetzen, von der er sich, wie er dem Heiligen Vater persönlich am 28. November 1564 schrieb, eine für den Klerus heilsame Wirkung erwartete. Gesandte und Nuntien wurden abwechselnd in Bewegung gesetzt, aber es stellte sich heraus, daß dem Papst, der wohl für seine Person »inkliniert« schien, auch in diesem Punkte dem Wunsche des Kaisers entgegenzukommen, von anderer Seite, namentlich von König Philipp II., entgegengearbeitet wurde. Will man in Rom, so schreibt am 21. September 1565 der Kaiser seinem Madrider Gesandten drohend, die Priesterehe nicht bewilligen, so werde er gezwungen sein, sie einfach zu konnivieren, und es sei zu erwägen, was besser für den Papst sei, »ob es mit seinem Willen oder gegen seinen Willen et cum confusione angestellt werde«.

Die Verhandlungen waren noch nicht abgeschlossen, als der schon längere Zeit leidende Papst am 9. Dezember sein erfolgreiches Pontifikat beschloß. Am Kaiserhofe vernahm man das Hinscheiden dieses von einem versöhnlichen, staatsmännischen Geist erfüllten Kirchenfürsten, wie Zasius am 6. Januar 1566 dem Kurfürsten August schreibt, »nicht gern«, weil er »under vielen seinen undichtigen Vorfahren vast der best und khains bösen Gemuets gegen den Teutschen, auch zur Besserung des Religionshandls nicht übell geweßt, darinn auch gewüß etwas Nutzlichs wurde gewürkt haben, wo sein seuberlich Capittl oder Collegium, der sacrosanctus purpureus coetus, ine daran nicht mit Gewalt verhindert hette«. Zum Unterschiede von seinem »unsinnigen« Vorgänger, dem »bestialischen« Paul IV., habe sich der Verstorbene dem Kaiser Ferdinand wie seinem Sohne gegenüber »wohl erzaigt«, mit der Gestattung der Kommunion sub utraque sich »ziemlich tractabilem« erwiesen, und er würde auch wohl die Priesterehe zugestanden haben; »er ist aber durch die vorgemelte Schaar der roten Huett daran verhindert worden«. Und nicht zuletzt habe Papst Pius IV. zur Expedition gegen die Türken fünfzigtausend Kronen freiwillig gespendet und bar auszahlen lassen.

Maximilian II.

Der Kaiser setzte sich nach dem Einlangen der Todesnachricht sofort mit dem Herzog Cosimo von Florenz in Verbindung, um gemeinsam für die Wahl eines »friedlichen« Papstes zu arbeiten. Unter den von Maximilian unterstützten Kandidaten befand sich auch Giovanni Ricci, der wohl, wie der kaiserliche Gesandte Graf Arco meldete, uneheliche Kinder hatte, »aber darin hätten andere auch gefehlt«. Der Kardinal Morone, für den sich im Namen des Kaisers Kardinal Delfino einsetzte, weil man sich von ihm die Gewährung der Priesterehe erwartete, hatte sich einst – auch dies ist bezeichnend – einem Verhör vor der Inquisition unterziehen müssen, weil er im Verdacht irrigen Glaubens stand. Indes wurde am 7. Januar 1566 »ganz unerwartet« Kardinal Alessandrino, der Dominikaner und Kommissär der Inquisition, Michele Ghislieri, zum Papst gewählt.

Der »Bruder Holzschuh«, wie man den neuen Papst Pius V. nannte, war ein unduldsamer Eiferer, mit dem »noch einmal das Mittelalter den Thron besteigen sollte«. Wie weltfremd dieser kirchliche Zelot war, davon wußte der kaiserliche Agent Nikolaus Cusano in seinem Bericht aus Rom vom 19. Januar einen hübschen Beleg beizubringen. Ein Artilleriehauptmann des Kirchenstaates, so erzählt er, suchte beim neuen Papst um die Bestätigung an. Der Heilige Vater fragte ihn darauf, ob er Theologie studiert habe, und als der Kriegsmann dies verneinte, erklärte Pius V.: Dann könne er auch kein guter Soldat sein, weil des Papstes Waffen die heiligen Schriften seien, mit welchen er den Kirchenstaat schützen und den Fürsten, die ihn beleidigten, Krieg machen werde.

Kaiser Maximilian war von dem Ausgang des Konklaves recht wenig erbaut. Als ihm am 15. Januar in München die Kunde von der Wahl des Bettelmönches überbracht wurde, fing er, wie der päpstliche Nuntius Commendone berichtet, zu lachen und zu spötteln an, und der Vizekanzler Zasius machte seiner Umgebung kein Hehl daraus, daß sein kaiserlicher Herr recht unzufrieden sei. Zu Commendone äußerte sich der Kaiser kühl und höflich: Er hoffe, daß Pius V. ein guter Papst sein werde, da nach einem solchen ein dringendes Bedürfnis sei. Dem Herzog Cosimo schreibt er etwas ironisch: Er bitte Gott, daß der neue Tiaraträger mit den ihm zugeschriebenen Eigenschaften der Frömmigkeit und Tugendhaftigkeit seine ganze Sorge auf die Beseitigung der kirchlichen Mißstände, auf die Einigkeit und Einheit der Kirche und auf die Bewahrung des öffentlichen Friedens richten werde. Umgekehrt zeigte sich König Philipp von Spanien über die Thronbesteigung des kirchlichen Fanatikers hochbefriedigt. Er äußerte sich ganz entzückt, daß man in der gegenwärtigen Zeit einen solchen Pontifex brauche.

Der Kaiser befand sich gerade auf dem Wege nach Augsburg, um dort die erste Reichsversammlung zu eröffnen, die für den 14. Januar ausgeschrieben worden war. Ihr hatten beide Parteien, Katholiken wie Protestanten, mit größter Spannung entgegengesehen, und sie steigerte sich noch, als der Termin für ihren Zusammentritt immer aufs neue hinausgeschoben wurde. Den Hauptgrund der Verzögerung bildete der Ausbruch des Türkenkrieges, der eine längere Abwesenheit des Kaisers von der Residenzstadt untunlich erscheinen ließ. Und insofern kamen die ungarischen Wirren der römisch-spanischen Partei gar nicht so unerwünscht – denn auf dem Reichstage sollte auch, und nicht zuletzt, die »christliche Vergleichung«, die den Kaiser nach wie vor angelegentlichst beschäftigte, verhandelt werden. Diese Erörterung des kirchlichen Ausgleichs aber mußte um jeden Preis verhindert werden; denn der bloße Versuch, ihn in Angriff zu nehmen, erschien in Rom als eine Blasphemie: Der Heilige Vater hatte auf dem Trienter Konzil das letzte Wort gesprochen, es gab kein Paktieren der katholischen Welt mehr mit den von der kirchlichen Lehre Abgefallenen. Der Gedanke, daß eine weltliche Versammlung über die Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche verhandeln sollte, verursachte in dem mönchisch gesinnten Papst ein wahres Entsetzen.

Allen Gegenbemühungen zum Trotz hatte indes Kaiser Maximilian in seinem Einberufungsschreiben vom 12. Oktober 1565 den Religionspunkt, die Frage, wie die christliche Religion »zu richtigem Verstand zu bringen« sei, auf die Tagesordnung gesetzt, desgleichen den anderen Gegenstand, der damit im innigsten Zusammenhange stand und ihm nicht weniger am Herzen lag, die Frage nämlich, wie den »einreißenden, verführerischen« Sekten vorgebeugt werden könne.

Niemand wußte besser, worauf diese Kampfansage gegen die Sekten zielte, als der Kurfürst Friedrich von der Pfalz, der sich nach der innersten Überzeugung des Kaisers und seiner Räte durch den offenen Übertritt zum Kalvinismus außerhalb des Augsburger Religionsfriedens gestellt hatte. Aber eben darum tat der energische, glaubensstarke Fürst alles, um dem Angriff zuvorzukommen. Der entzweite Protestantismus sollte in geschlossener Phalanx der »Abgötterei« des Papsttums, von dem als der »Grundsuppe und Pfuhl« aller Sekten die Spaltung herrühre, entgegentreten. Solange in Deutschland, meinte er, dieses Papsttum bestehe, hätten alle Sekten das Recht, auch für sich Anerkennung und Duldung zu verlangen. Die protestantischen Stände, die ungeachtet aller »Nebendisputationen« ihrer Theologen doch in der Grundlage der Lehre vollkommen einig seien, müßten fest zusammenhalten, den Kaiser, der auf dem Frankfurter Wahltage sich gegen die evangelischen Fürsten so christlich und tröstlich, der wahren Religion »affectioniert« ausgesprochen habe, stärken und auf die Freistellung der Religion, auf die Beseitigung des geistlichen Vorbehaltes, dringen. Nur auf diesem Wege, nicht aber durch Verhandlungen mit den Katholiken, die zu keinem Resultate führen würden, wäre die »gottselige Concordia« zu erzielen.

Aber auch die katholischen Stände waren bereits gewappnet auf dem Kampfplatz erschienen. Noch ehe die Reichsversammlung ausgeschrieben war, hatten sie durch eine Gesandtschaft dem Kaiser in einem sehr geharnischten, resoluten Ton erklärt, daß sie durchaus nicht gesonnen seien, in eine Veränderung des Religionsfriedens zu willigen, und daher einen Antrag auf Beseitigung des geistlichen Vorbehaltes zurückweisen würden.

So hatten die feindlichen Parteien ihren Aufmarsch bereits vollzogen, als der Kaiser am 20. Januar in Augsburg erschien und im Hause Fugger auf dem Weinmarkt Quartier nahm. Alles deutete darauf hin, daß sein Verbleiben daselbst ein längeres sein, daß es zu einem erbitterten Kampfe kommen werde. Das Überraschende war diesmal, daß nun auch im katholischen Lager die Kräfte zur Abwehr sich sammelten, und dieser neue Geist, der sich auf dem ersten Reichstag in sehr bestimmter Weise bemerkbar machte, konnte gewiß schon als eine Auswirkung des Trienter Konzils ausgelegt werden. Schon hatte der Jesuitenpater Canisius im Auftrage der römischen Kurie bei den geistlichen Fürstenhöfen am Rhein seine Runde gemacht, um die Ausführung der Konzilsbeschlüsse zu betreiben.

Die wichtigste Aufgabe aber fiel dem Kardinal Giovanni Francesco Commendone zu, den Papst Pius V. als Legaten für den Augsburger Reichstag ausersehen hatte. Dieser geschäftskundige, gebildete und welterfahrene Diplomat hatte im Vereine mit dem Wiener Nuntius Melchior Biglia, der etwas beschränkteren Geistes war, für die Sache Roms zu wirken. Fürs erste sollte mit allen Mitteln verhindert werden, daß auf dem Reichstag über die Religion verhandelt werde. Dem Kaiser mußte er klarmachen, daß es unwürdig und vermessen erscheine, die vom Konzil reiflich erwogenen, durch die Autorität des apostolischen Stuhles bestätigten und alle Frommen bindenden Dekrete neuerlich in Verhandlung zu ziehen. Viel wichtiger wäre es, die Aufmerksamkeit auf die Türkengefahr zu lenken. Statt über Religion zu sprechen und den Riß in der Christenheit zu erweitern, sollte lieber die Aufrichtung einer Liga gegen den Erbfeind erwogen werden. Commendone wurde angewiesen, mit dem Vertreter Spaniens, Thomas Perrenot von Chantonnay, und dem bayerischen Herzog Albrecht in enge Fühlung zu treten. Er sollte weiter die Räte des Kaisers zu gewinnen trachten, ihnen päpstliche Gunsterweisungen in Aussicht stellen und im Verkehr mit den Protestanten darauf sehen, daß er sie weniger abstoße als an sich ziehe; denn die Kirche habe, wie es in seiner ausführlichen Instruktion heißt, »bekehrte Sünder« mehr not als gute Gläubige. In einem besonderen Memoriale wurde dem Legaten ein gesellschaftliches Auftreten, wobei auch nach deutschem Brauche Tafeln zu halten seien, ans Herz gelegt.

Maximilian hatte auf die Kunde von der Absicht des Heiligen Vaters, einen Legaten in der Person Commendones nach Augsburg zu schicken, alles getan, um diese Sendung zu verhindern, hatte indes kein Glück gehabt, weil weder der kaiserliche Gesandte noch der ihm ergebene Kardinal Delfino den Mut fanden, ihren Auftrag auszurichten. Er mag daher nicht sonderlich erfreut gewesen sein, als dieser erprobteste Diplomat der römischen Kurie am 17. Februar am Hoflager auftauchte. Mit ihm kam ein ganzer Stab von jesuitischen Beratern nach Augsburg, wo sich überdies Canisius einfand.

Der Reichstag war, als Commendone in Augsburg eintraf, noch nicht eröffnet, weil die Zahl der Teilnehmer wie gewöhnlich allzu gering war. So hatte also der Legat reichlich Zeit, den Kaiser, der ihn nicht unfreundlich empfangen hatte, im Sinne der römischen Wünsche umzumodeln – und er hatte Erfolg. Sicherlich wurde er weniger dadurch erzielt, daß es den Papst, wie Commendone versicherte, »schmerzte«, sehen zu müssen, wie die Ausgleichsbewegung auch unter den Katholiken so viele Anhänger zähle und Gott sich zur Verteidigung seiner Kirche mehr der Uneinigkeit und bösartigen Gesinnung denn der Eintracht der Altgläubigen bediene, als vielmehr durch die Aussicht, von Papst Pius eine namhafte Unterstützung – es waren 50 000 Dukaten – für den Schutz der Ostgrenzen zu erhalten. Die Türkenhilfe aber lag dem Kaiser ganz besonders am Herzen, und so darf man annehmen, daß die drohenden Nachrichten aus Ungarn, die während der Tagung an Maximilians Ohr drangen, einen Grund mehr bildeten, einen Artikel von der Tagesordnung abzusetzen, der voraussichtlich zu langwierigen Auseinandersetzungen geführt hätte. Nicht zuletzt aber wird das einheitliche, gefestigte Auftreten der Katholiken, das sich in der Reichsversammlung von Anfang an geltend machte, nicht seine Wirkung auf den Kaiser verfehlt haben. Kurz, in der kaiserlichen Proposition vom 23. März, die den Reichsständen bei der Eröffnung der Versammlung – so lange hatte sie sich hinausgezogen – verlesen wurde, fehlte bereits der Hinweis auf den kirchlichen Ausgleich.

Wohl aber erhielt die Reichstagsproposition den anderen Punkt, das Verlangen nach Abstellung der »abscheulichen« Sekten, aufrecht, und es schien, als sollte Maximilians sehnlichster Wunsch nach Ausrottung des »kalvinischen Ungeziefers« in Erfüllung gehen. Denn der Pfälzer besaß unter den Protestanten selbst grimmige Feinde, wie den ränkevollen Pfalzgrafen Wolfgang, der nur auf die Gelegenheit wartete, über den Kurfürsten im Falle seiner Verurteilung und Ächtung herzufallen. Doch rasch verzogen sich die Gewitterwolken, die über dem Haupte des frommen Kurfürsten zusammengeballt standen. In dem Kurfürstenrat erklärte mit Ausnahme des Brandenburgers, der sich heftig gegen die »Sakramentsschwärmer« ausließ, einer nach dem andern, daß in seinem Lande nichts von den eingerissenen Sekten bekannt sei. Alles lief schließlich darauf hinaus, daß die Protestanten tatsächlich die Freistellung verlangten. Da sich aber die Katholiken entschieden weigerten, auf dieses Ansinnen einzugehen, wurde beschlossen, daß jede Partei für sich mit dem Kaiser verhandle. Und ebenso ging es im Fürstenrat. Als dann die protestantischen Stände zu einer Sonderberatung zusammentraten, wußte der pfälzische Kurfürst die Situation für sich dadurch zu retten, daß er erklärte, es könne der Zwist der Theologen auch später, nach Schluß des Reichstages, durch gebührliche Mittel beigelegt werden. Es wurde vereinbart, dem Kaiser den Vorschlag zu machen, die Einigung auf einem Nationalkonzil unter seinem Vorsitz zu behandeln. Die Katholiken hielten es angesichts dieses einmütigen Vorstoßes für geraten, hinter dem Religionsfrieden sich zu verschanzen und auf dessen ungeschmälerter Aufrechterhaltung zu bestehen.

Maximilian mußte erkennen, daß er auf diesem Wege dem Pfälzer nicht beikommen könne. Darum verlegte er den Angriff vom Felde der Theologie auf das rechtliche Gebiet, und hier schien ihm auch der Erfolg zu winken. Der Kurfürst hatte sich nämlich gegen die Stifter Neuhausen und Sinsheim eine Reihe offenkundiger Gewalttätigkeiten zuschulden kommen lassen, die auch, wie die Bilderstürme, auf lutherischer Seite böses Blut machten. Der Kaiser erließ nun im Einvernehmen mit den Ständen am 14. Mai ein scharfes Dekret wider den Pfälzer, das ihm die Beseitigung aller Neuerungen auftrug. Dieses Mandat wurde dem Pfälzer durch den Vizekanzler Zasius vorgelesen, aber der redegewandte Kurfürst verstand es, mit seiner Verteidigungsrede auf die Anwesenden Eindruck zu machen. Er durfte sich in der Tat, wie Zasius erfuhr, seiner »unerschrockenen Tapferkeit«, die er vor dem Kaiser bewiesen, rühmen und die Behauptung wagen, »daß der lebendige Geist Gottes aus ime geret habe«.

Der fromme Friedrich war aber weniger durch seinen christlichen Heroismus, als vielmehr durch die »zweideutige« Haltung des sächsischen Kurfürsten August gerettet worden. Als der Kaiser wenige Tage darauf an die protestantischen Stände die Gewissensfrage stellte, ob sie den Pfälzer als einen Glaubensgenossen, als einen Anhänger der Augsburger Konfession anerkennen könnten, konnte im entscheidenden Augenblick diese schwerwiegende Frage nicht beantwortet werden, weil der angesehenste Fürst im Lager der Protestanten, auf dessen Zustimmung Maximilian in erster Linie gerechnet haben mag, den Reichstag bereits verlassen hatte. Die sächsischen Gesandten aber erklärten jetzt, keinen Auftrag von ihrem kurfürstlichen Herrn erhalten zu haben. Auf einen schon im Vormonat angeregten Ausweg zurückgreifend, machten sie den Vorschlag, des Pfälzers eigentümliche Stellung zum Abendmahl auf einer eigens zu diesem Zwecke zu berufenden Theologenkonferenz zu besprechen. Der vom Monarchen erwartete Ausschluß des Kurfürsten vom Religionsfrieden war so ins Wasser gefallen.

Maximilian schäumte auf. Dem bayerischen Schwager Albrecht V. klagt er am 21. Mai in einem vertraulichen Schreiben, daß ihm des Kurfürsten Rat Doktor Lindemann, welchen der »Teifel hergebracht« hätte, »das ganze Schpil verderbt« habe. Auch August gegenüber beschwerte sich Maximilian drei Tage darauf in einem Handschreiben über das Vorgehen Lindemanns, den er verächtlich einen »Buben in der Haut« nennt, über die protestantischen Stände, die »den Fux nit baißen« wollten, so daß er fürchte, man werde sich »ain Schlang, wie man sagt, in Buesen ziglen«. Indes war es der Kurfürst selber, der den Ausschluß Friedrichs hintertrieben hatte, weshalb er auch Lindemann für dessen »angewandten Fleiß« in der pfälzischen Sache zu loben sich bewogen fand.

Maximilian ließ in harten Worten seinen Zorn auf die Gesandten der protestantischen Fürsten aus. »In summa,« so schreibt er am 24. Mai Herzog Albrecht von Bayern, »es kan sich aner auf dise wanklmietige und unbeschtandige Lait mit nichte verlassen, ja es solt aner ungern fil noch wenig mit inen zu schaffen hawn. Awer es ist gleich recht, das sich dise Sach zuegetragen, dan ich daraus gelernet haw, was Beschtandikat ich mich bai inen versehen khan. Deus det illis mentem meliorem, und ich wolt umb ier confession nit ain Ruebenschnitz gewn, dan dergeschtalt wiert es bald ain Zwinglianismus durchaus werden et maxima confusio. Awer sie saind verblent; transeat cum ceteris erroribus, wie wol es zu grow ist.«

Und er sagte auch den Protestanten selber, wie uns der Nuntius Commendone berichtet, tüchtig seine Meinung. »Niemals hätte ich gedacht,« äußerte er sich erregt, »daß Ihr so charakterlos, so wankelmütig, so arglistig sein könnt; beständig führt Ihr das wahre Wort Gottes im Munde gemäß der Augsburger Konfession, und diese habt Ihr ebensooft nach Eurem Gutdünken umgestellet, so daß es eher eine Konfusion geworden ist, die Euch, wie ich glaube, als Mantel dient, unter dem Ihr alle Sekten und Greuel verbergt. Diese Konfession hat Ähnlichkeit mit einem weiten und durchlöcherten Sack, in den Ihr alle Irrtümer hineinstoßt, die aber darin keinen Halt finden, weil sie durch die Löcher herabfallen; Eure Konfession, der ich mich nie ganz angeschlossen habe, beginnt mir zum großen Ekel zu werden. Wenn irgendeine Neigung zu ihr in mir gewesen wäre, würde sie bereits erloschen sein.«

Schon gab sich Commendone angesichts einer derart gereizten Stimmung des Kaisers dem frohen Glauben hin, es sei damit »der Anfang zu großen Dingen gemacht« worden. Man war überhaupt im katholischen Lager mit des Kaisers Aufführung, die selbstverständlich ängstlich verfolgt wurde, ganz zufrieden. Namentlich der Nuntius Biglia, der jedes Wort Maximilians für bare Münze hielt und seinen Eifer für die katholische Sache nicht genug rühmen konnte, erwies sich dem schlauen Habsburger gegenüber als ein stets dankbarer Zuhörer, wie er denn in seinem Optimismus auch glaubte, den sächsischen Kurfürsten dem »Reich Gottes« wiedergewinnen zu können. Der venezianische Gesandte Micheli dürfte Maximilian richtiger beurteilt haben, wenn er in seinem Schlußberichte meinte, man müsse beim Kaiser sehr wohl zwischen dem »intrinseco« und dem »estrinseco« unterscheiden. Äußerlich gebe er keinen Anlaß zu klagen, er lebe gleich den übrigen Katholiken, besuche die Messe, die Vesper und Predigt, ehre den geistlichen Stand und erweise dem Nuntius allen Respekt. Aber wie es in seinem Innern aussehe – das wisse Gott allein.

Dem Kurfürsten August gegenüber, der während des Reichstages ihn wieder an seine früheren Vertröstungen erinnerte, erklärte der Kaiser: Gott allein wisse, was ihn bisher verhindert habe. Von der Messe, dies möge er ihm glauben, halte er nichts, doch müsse er aus wichtigen Ursachen dabei stehenbleiben. Die Andacht aber wäre also, daß die Päpstlichen ihn für lutherisch, die Lutheraner ihn für papistisch hielten, und wäre er daran »am allerübelsten«. Der Kaiser war nicht einmal mit den Jesuiten, denen er doch gewiß nicht gut gesinnt war, während des Reichstages unfreundlich, wie denn überhaupt hier im gesellschaftlichen Verkehr zwischen den beiden Parteien kein gehässiger Ton herrschte. Der pfälzische Kurfürst verabschiedete sich, als er Augsburg verließ, in geradezu demonstrativ herzlicher Weise von dem päpstlichen Legaten, und der sächsische Kurfürst reiste nach München, um den Herzog Albrecht zu besuchen.

An dem Standpunkte der konfessionellen Parteien änderte sich freilich nichts – nach wie vor standen sie sich unversöhnlich in Kampfesstellung gegenüber. Kaiser Maximilian gab in seiner Schlußresolution vom 25. Mai über die von den beiden Lagern eingebrachten Eingaben der Hoffnung Ausdruck, man werde bei künftigen Religionsverhandlungen »alle Hitz und Hefftigkeit und sonderlich allerhand geschärffte Anziehungen und Worte«, über die sich die Stände der alten Religion in ihrer Gegenschrift beschwerten, beiseite lassen und sich derjenigen »Bescheidenheit und Glimpflichkeit befleißen«, wie dies der Religionsfriede vorschreibe; denn dadurch würden unnötige Weitläufigkeiten und Bitternisse vermieden und desto leichter »die gewünschte heylwertige gemeine Vergleichung dieses hochschädlichen Zwiespalts« gefördert werden. Der Kaiser werde, so heißt es nun weiter, diese hochwichtige Sache einer »gemeinen christlichen Concordia« im Auge behalten und bitte auch die Stände, ihm noch vor Ausgang des Jahres die Mittel und Wege dazu anzuzeigen, damit er sich »mit fernerm gemeinem der Stände Rat und Zutun« desto leichter resolvieren könne. Man sieht: der aus der kaiserlichen Proposition getilgte Ausgleichsgedanke tritt am Schlusse des Reichstages wieder hervor – ein Beweis, daß Maximilian seine Lieblingsidee nur zurückgestellt, aber nicht aufgegeben hatte.

Kurfürst August von Sachsen

Der Kaiser mußte, als er nach heftigen Auseinandersetzungen endlich den Reichstag verabschieden konnte, wiederum erkennen, daß er es mit seiner vermittelnden Haltung keiner der Parteien recht gemacht hatte. Sein bayerischer Schwager Albrecht ließ es sich nicht nehmen, am 26. Mai in einem vertraulichen Schreiben in den Kaiser zu dringen, doch endlich »einmal die Augen Ires Gemuets und Herzens aufzutun« und sich also zu erklären, »damit wir doch nach langem herzlichen Begern ainmal wissen mögen mit gutem Grünt, was wir doch an Eurer Majestät als unsern Herrn und Oberhaubt in causa religionis haben«. Der Kaiser gab als Antwort seiner Verwunderung darüber Ausdruck, daß sich der Herzog und andere »so hoch ergern«, da er doch alles getan habe, was er tun konnte. »Aber in Religionssachen«, so fügte er bedeutungsvoll hinzu, »muß man den Pogn dermaßen spannen, das er nit brech«.

Alles in allem konnten die Katholiken wirklich mit dem Ausgange der Ausgburger Tagung von 1566, »des ersten großen Aktes der Reichsregierung« Kaiser Maximilians II., zufrieden sein. Für die römische Kurie war es zwar eine arge Enttäuschung, daß sich gerade die katholischen Fürsten auf die Anerkennung des Religionsfriedens festgelegt und ihn damit gewissermaßen bestätigt hatten; aber Commendone, der vom Papst angewiesen worden war, in diesem Falle den Reichstag zu verlassen, sah ein, daß unter den gegebenen Verhältnissen nichts anderes zu machen war. Andererseits war nicht zu verkennen, daß der Legat und seine Helfershelfer viel mehr erreicht und noch mehr vorbereitet hatten, das schon in der nächsten Zeit Früchte bringen sollte. Es war ihm nämlich von der Kurie auch aufgetragen worden, von den in Augsburg versammelten Katholiken ein Bekenntnis zu den Trienter Beschlüssen zu erwirken. Daß dies viel, sehr viel verlangt war, dies wußte man wohl in Rom am besten: gab es doch eine ganze Menge ungeweihter geistlicher Fürsten, die sich, wie der Erzbischof von Köln, Graf Friedrich von Wied, geweigert hatten, sich zum Gehorsam gegen Rom eidlich zu verpflichten. Selbst der Herzog Albrecht von Bayern, sozusagen der Führer der katholischen Partei im Reiche, scheute sich nicht, in Rom für seinen zwölfjährigen Sohn Ernst das Freisinger Bistum zu verlangen – so sehr war auch bei diesem Vorkämpfer der Gegenreformation der Standpunkt, daß die hohen geistlichen Ämter zur Versorgung der jüngeren Fürstensöhne dienten, in Fleisch und Blut übergegangen.

Schon im nächsten Jahre sollte der Erzbischof Wied, dieses Sorgenkind des apostolischen Stuhles, von seinem Amte zurücktreten. Auf dem Augsburger Reichstage war, wie Kardinal Commendone bald bemerken mußte, nichts gegen ihn auszurichten, da der Kaiser in dem Vorgehen gegen Wied eine »Neuerung« erblickte.

Auch Maximilian schied trotz seiner Niederlage, die ihm in seinem Vorgehen gegen den kalvinistischen Pfälzer das konservative Luthertum bereitet hatte, nicht unbefriedigt. Die »eilende« Türkenhilfe war ihm am 30. April vom Reichstag in der ansehnlichen Höhe von vierundzwanzig »Römermonaten« (ungefähr 1 700 000 Gulden) bewilligt worden – und das war unter den vielen schwerwiegenden Fragen, die auf diesem denkwürdigen Reichstage sich anmeldeten, doch die dringendste. Denn schon hatte der Krieg gegen den Erbfeind begonnen.

Anfangs Februar, noch ehe der Reichstag eröffnet werden konnte, waren dem Kaiser in Augsburg Nachrichten seines Botschafters Albert von Wyß aus Konstantinopel, vom Neujahr datiert, zugekommen, die von großen Kriegsrüstungen des Sultans Suleiman sprachen.

Der Kaiser hatte bei Ausbruch der Feindseligkeiten mit dem Siebenbürger Fürsten, im Oktober 1564, Michael Cernovich nach Konstantinopel gesendet, um dem Sultan das zurückgehaltene Ehrengeschenk zu überreichen und denselben von einer Unterstützung Zapolyas abzuhalten. Das gleiche geschah dann im Juni 1565, als die Kaiserlichen gegen den Siebenbürger Fürsten die Offensive ergriffen. Zum Unglück war, als Cernovich im Dezember seinen Versuch wiederholte, der dem Frieden geneigte Großwesir Ali Pascha gestorben und an seine Stelle der hochmütige Mohammed Sokolli getreten, der von vornherein eine durchaus feindliche Haltung einnahm. Dem Gesandten, der ihn in einer dreistündigen Konferenz für die Beibehaltung der Waffenruhe zu gewinnen strebte, wurde brüsk erklärt, daß die Würfel bereits gefallen seien. Dem Fürsten Zäpolya hatte der Sultan schon am 21. Oktober ermunternd geschrieben: »Wir haben beschlossen, im künftigen Frühjahre selbst zu kommen, und werden Dir eine solche Hilfe gewähren, daß unsere Dir versprochene Gnade klarer als die Sonne durch den ganzen Erdkreis hinleuchte und die Erinnerung daran währe bis ans Ende der Welt und bis zum letzten Gerichte.« Und jetzt, in einem Schreiben vom 26. Dezember, kündigte er ihm an, daß er sich in wenigen Tagen in Bewegung setzen werde, und dann sollten die Deutschen für all das, was sie getan, büßen – »vertraue unserer Gnade«.

Das klang nicht gut, und am Abend des 24. März 1566, gerade einen Tag nach der Eröffnung des Reichstages, kam die Hiobsbotschaft aus Konstantinopel, daß der Sultan tatsächlich in eigener Person ausziehe und auch des Tatarenkönigs ältester Sohn mit vierzigtausend Mann der besten Streitkräfte mitkomme. »Das seind fürwahr beschwerliche Sachen,« schreibt am 25. März der Vizekanzler Zasius dem bayerischen Herzog unter dem Siegel größter Verschwiegenheit, »hett man Schwendi vormarschieren lassen, so hett man jetzo ganz Siebenbürgen zum Vortl, und folgt doch leider desjenig, dessen man sich daher befahet hat.«

Der Vizekanzler hatte recht, wenn er auf das böse Kapitel der »Versäumten Gelegenheiten«, zu welchem der Kaiser selber dann in vertraulichen Äußerungen reichlichen Stoff bieten sollte, hinwies. »Hätte man« damals, als Lazarus von Schwendi im siegreichen Vordringen war, Siebenbürgen und die wichtigsten Pässe und Festungen gut besetzt, so wäre Maximilian jetzt, da ihm der Vormarsch des türkischen Riesenheeres gemeldet wurde, zweifellos in einer ganz anderen Lage gewesen – vielleicht wäre der Zug überhaupt unterblieben. Allein ein kühner Offensivgeist lag nicht im Wesen der kaiserlichen Kriegführung, und die Gerechtigkeit erfordert es, die ganz besonderen Schwierigkeiten hervorzuheben, die Maximilian in Ungarn entgegenstanden. Die berühmte Erkenntnis des österreichischen Feldherrn Grafen Montecuccoli, daß zum Kriegführen Geld, Geld und wieder Geld gehöre, war schon hundert Jahre früher Kaiser Maximilian II., der es einmal ausdrücklich als »Nerv« des Krieges bezeichnete, vollkommen geläufig. Aber er hatte es nicht oder bekam es immer zu spät.

Unausgesetzt fordert der Feldoberst Schwendi vom Kaiser Geld, und Erzherzog Karl, dem die unangenehme Aufgabe, in der Zeit der Abwesenheit seines Bruders die Zurüstungen zu leiten, zugefallen war, richtete nach Augsburg einen dringenden Hilferuf nach dem andern, während Maximilian wiederum ungeduldig die Vorschläge über die Mobilisierung der Streitkräfte erwartete. Der Kaiser tat, was er tun konnte: er wendet sich nach allen Seiten hin um Unterstützung; die Stände der Erbländer, die Reichsstände werden angegangen, dann die kapitalkräftigen Länder Italiens, wie Florenz, Genua, Savoyen, Lucca und Parma, und der Papst. Er ersucht seinen spanischen Vetter, er möge den Türken gleichzeitig zur See angreifen, er beschäftigt sich auch ernsthaft mit dem Gedanken, die Perser auf die Türken zu hetzen, durch Albert Laski, den Palatin von Sieradien, einen Einfall in die Moldau vollziehen zu lassen. Aber während er sich in so kühn ausgreifenden Plänen bewegt, muß er zu seinem Leidwesen erkennen, wie die nächstliegenden Stützen versagen.

Sein Bruder Ferdinand von Tirol, um sein »Guetbedunken« angegangen, versorgt ihn, statt mit Geld, mit billigen Ratschlägen, die letzten Endes darauf hinausliefen, daß der Kaiser doch viel besser täte, den offenen Bruch mit den Türken zu vermeiden. »Dann, nachdem der Türk«, schreibt er am 21. Februar seinem Bruder in kluger Erkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse, die sich hier allerdings wie blutiger Hohn ausnimmt, »nun allbereit ain guete Weil in solcher Rüstung und sonders Zweifl dasjenige, was er wider Ungern und die niederösterreichischen Lande fürzunehmen vorhabens, mit müglichster Eil und zeitlichen im Summer thuen mochte, aber hergegen, bis Eure Majestät und Lieb die Reichs- und andere Hülfen erlangen, und sich allerdings zu ainer statlichen notwendigen und beharrlichen Gegenwehr und Widerstand gerüst und gefast machen werden mügen, ist allerlei Ungelegenheit nach, die Eurer Majestät und Lieb am pesten gnedigist bewüst, nit wenig zu besorgen, das soliches beschwerlich und langsam genueg, auch etwo, das Gott mit Gnaden verhueten welle, nit mit geringen Schaden und Gefar zuegehen mochte.« Und wie zur besseren Illustration der im Gutachten geschilderten trüben Aussichten für den Feldzug bewilligte der Tiroler Landtag statt der vom Kaiser verlangten 180 000 Gulden nur 60 000, die Vorderösterreicher und Vorarlberger aber gar nichts.

Überall aber benützten die Stände des Kaisers Bedrängnis dazu, um mit ihren Beschwerden, nicht zuletzt natürlich mit der Bitte um Gewährung des freien Bekenntnisses der Augsburger Konfession, herauszurücken. Die ungarischen Stände, die in erster Linie, wie man meinen sollte, sich hätten bewogen fühlen müssen, rasch und ausgiebig in ihre Tasche zu greifen, überreichten dem Erzherzog Karl, wie Bischof Forgacs berichtet, ein fast hundert Folien starkes Buch, das ihre Gravamina enthielt. Erst nach langem Feilschen einigte man sich dahin, daß statt der geforderten sechs Dukaten nur zwei auf ein Bauerngut gelegt werden sollten.

Kaiser Maximilian hatte in letzter Stunde noch einen Versuch gemacht, die Türkengefahr zu bannen. Sofort nach seiner Ankunft in Augsburg, im Januar, gab er Befehl, daß der ungarische Kammerrat Georg Hosszútúti, mit reichlichen Geldgeschenken für die Wesire versehen, nach Konstantinopel entsendet werde. Seine Abfertigung verspätete sich aber, weil das Kriegszahlmeisteramt, wie Karl am 30. Januar meldete, »gar entplößt« war und auch die Hofkammer nicht die erforderlichen Geldmittel auftreiben konnte. Als der Gesandte dann endlich, am 20. April, bei der Pforte anlangte, wurde er ins Gefängnis geworfen, nachdem man ihm alle chiffrierten Briefschaften weggenommen hatte. Wenige Tage darauf, am 29. April, reiste der Sultan trotz seines hohen Alters – er zählte 75 Jahre – und seines schweren Gichtleidens von Konstantinopel ab, um sich persönlich ins Feld zu begeben. Niemand durfte ihm von Frieden reden; er war entschlossen, vor allem jene Festungen zu erobern, die, wie Gyula, Sziget und Erlau, den türkischen Besitz im Rücken bedrohten, und er wollte von seinem Vorsatz auch dann nicht abstehen, wenn man ihm so viel Geld gebe, als tausend Rosse zu tragen vermöchten.

Als der Juni zu Ende ging, hatte man in Wien bereits Kenntnis vom Anmarsche des Sultans. Das Heer, das ihm vorauszog, wurde mit 100 000, sein Gefolge mit 40 000 Reitern und 12 000 Janitscharen angegeben. Man mußte damit rechnen, daß Suleiman noch vor halbem Juli in Griechisch-Weißenburg und vor Ausgang des Monats in Ofen stehen werde. Die Kundschafter wußten, wie Zasius dem bayerischen Herzog am 25. Juni berichtete, vom Sultan zu melden, er reite so schön geschmückt und frisch daher, als wäre er erst dreißig Jahre alt.

Mittlerweile hatten auch die Kaiserlichen umfassende Vorbereitungen zum Empfange getroffen. Von nah und fern waren fürstliche Persönlichkeiten und Kriegsvölker eingetroffen. Denn es war Maximilians Auffassung durchgedrungen, daß der Feldzug gegen die Türken eine gemeinsame Sache der Christenheit sei. Vom Herzog Cosimo von Florenz kamen zehn Fähnlein Fußsoldaten in der Stärke von 3000 Mann, vom Herzog Emanuel Philibert von Savoyen 200 Fußknechte und ebenso viele Reiter und vom Herzog Alfonso von Ferrara 1000 Reiter, die er persönlich befehligte. Aus Frankreich war der junge Herzog von Guise mit einer Reiterschar erschienen. Dazu kamen die deutschen Truppen aus dem Reich und die Zuzüge aus den Erbländern und aus Ungarn. Alles in allem standen dem Kaiser an Streitkräften zu Roß und Fuß – die Besatzungen nicht mitgerechnet – 86 300 Mann zu Gebote.

Niemals war ein derart zahlreiches Heer gegen den Erbfeind aufgeboten worden, wie es diesmal dem Kaiser zur Verfügung stand, und auch die Geldmittel waren, wenn auch meist verspätet, in reichlichem Maß eingetroffen. Trotzdem befand sich Maximilian, als er von Augsburg nach Wien geeilt war, in keiner sehr zuversichtlichen Stimmung. Auf die Segenswünsche seines bayerischen Schwagers antwortete er am 24. Juni mit sichtlichem Ärger: »Wolt Gott, wir hetten die 9 Wochen zu Augschpurg im Anfang nit so ubel versaumbt, man wierts noch taglich sehen, was man daran versaumbt hatt.« Alles ging ihm zu langsam vorwärts. »Des beschtelt Kriegsfolk«, klagte er ihm am 10. Juli, »zeucht gar langsam an; sonst mechte man wol was schtatlichs verrichten. Gott was, das es an mainen Traiwn nit erwinden tuet. Ich kan nit mer, derwail die Obristen und Ritmaster nit Glauwn haltn. Geschieht mit Schadn.«

Kaiser Maximilian war von Anfang an entschlossen, an dem Feldzuge persönlich teilzunehmen. Auch Erzherzog Ferdinand rückte mit seiner »Hoffahne« von etlichen hundert Reitern an der Seite seines Bruders ins Feld, während Karl mit 10 000 Mann von Innerösterreich aus operierte. Im letzten Moment verzögerte sich der Aufbruch wieder, weil der Kaiser von seinem Podagraleiden heimgesucht wurde. Endlich, am 12. August, um die neunte Stunde vor Mittag, erfolgte der Ausmarsch aus der kaiserlichen Residenz. »Es war ein gar trefflicher, herrlicher, schöner, langer Auszug«, so schreibt zwei Tage nachher der kaiserliche Rat Hegenmüller dem bayerischen Herzog, »hat zwei ganze Stunden gewährt.« In langsamem Vormarsche – mittlerweile hatten die kriegerischen Aktionen längst begonnen – kam man über Schwechat, Fischament, Petronell und Altenburg, woselbst überall Lager gehalten wurde, nach Wieselburg, das bereits, wie Hegenmüller am 18. August dem Bayernherzog meldet, von den Italienern derart gründlich »geplündert« worden war, daß die Kaiserlichen »weder Vieh noch Leut, weder Stiel noch Benk, ja nit ainen Nagel in der Wand gefunden«. Der Kaiser hatte jetzt, wie man weiter erfährt, ein »so großes Volk, daß der Anzug gestern morgens früh vor 5 Uhr in diesem Lager angefangen und bis abends 6 Uhr ununterbrochen gedauert hat«.

Weniger vielversprechend sah die Kehrseite dieses großen Aufgebotes aus. »An Proviant, Wein und Brot …«, schreibt Hegenmüller sorgenerfüllt, »ist ein solcher Mangel, daß er selbst heut anders nichts dann lauter Haber fuettern müssen. Wenn das nicht anders wird, ist zu besorgen, daß ein großer Unwille unter dem Volk einreißen werde.« Rat Hegenmüller wußte dem um das Seelenheil des Kaisers stets besorgten Herzog auch eine kleine Episode aus dem Wieselburger Feldlager zu melden, die teils erfreulich, teils weniger angenehm zu vernehmen war. Maximilian hatte Befehl gegeben, daß sein Hofgeistlicher Cithard predige. Als dieser ihm nachkommen wollte, stellte sich heraus, daß kein Chorrock mitgenommen worden war – die »Kappellendruchen« war beim Aufbruch in Wien vergessen worden. Was nun tun? Der Vizekanzler Zasius meinte: »Dann solle er lieber gar nicht predigen.« Aber Maximilian befahl, zu Erzherzog Ferdinand zu schicken, »da werd man gewiß einen finden«. Und da bei dem strenggläubigen Prinzen auch wirklich ein Chorrock aufgetrieben wurde, konnte Cithard eine »gute costliche« Predigt halten.

Am 22. August war die kaiserliche Hauptarmee nach dem Städtchen Raab, an der Donau gelegen, gekommen, und hier blieb man stehen, untätig stehen. Schon vorher war die Frage aufgeworfen worden, ob man die in der Nähe lagernden Türken angreifen sollte – sie wurde verneint, weil man sich scheute, die Kräfte zu zersplittern. Und aus dem gleichen Grunde wurde jetzt die Versuchung, gegen Gran oder Weißenburg vorzustoßen, zurückgewiesen; man wollte die kaiserliche Streitmacht zusammenhalten, um dem Anprall des türkischen Hauptheeres besser widerstehen zu können. Vorerst sollte herausbekommen werden, was der Feind eigentlich vorhabe, ob er nach Sziget, das bereits belagert wurde, ziehen oder sich auf die in Raab stehenden Kaiserlichen stürzen werde. Auch Schwendi, der gegen den Siebenbürger Fürsten operierte, wurde deshalb keine Verstärkung gesandt. »Uns in so fil Tail zu tailen ist nit sicher«, schreibt Maximilian am 24. August Herzog Albrecht, indem er ihm wie zur Beruhigung versichert, er werde, nachdem man, »mit Glück« hier in Raab angekommen, »nix unterlassen furzunemen, des mier muglich sain wierdet, damit Euer Lieb und meniklich sehen sollen, das nix unterlassen sol werden, so an (= ohne) Gefar und Verletzung der Reputation beschehen kan, wie man dan schan (= schon) in Beratschlagung ist und darinnen etzliche wenig Tag hie liegen mueß, also das ich hof, es solle alle Bewilligung nit ubl angelegt werden.«

Dies klingt schon wie eine Rechtfertigung. In der Tat scheint im kaiserlichen Heer angesichts der großen Stärke, über die man verfügte, eine kampflustige Stimmung geherrscht zu haben. Ferdinands Sekretär Ulrich Hohenhauser schreibt am 22. August der Innsbrucker Regierung aus Raab: »Es wäre immer schad, daß ein solch gewaltig wolgerüst stark Volk lang auf der Fueterung ligen und nicht irer Begird und sondern Verlangen nach sollten gegen den Feind gebraucht werden. Gott geb Gnad, daß man sie wol anführ, damit was ausgericht werd, sinst war es großer Schad.« Auch Rat Hegenmüller, der sich als einen »alten Kriegsmann« bekannte, wußte nicht, worauf man eigentlich warte. Kaiser Maximilian sollte, so meint er am 24. August in einem Schreiben an Herzog Albrecht, die »Wör (= Wehre) nit faiern lassen, sondern fluchs fortrücken.« Und am 9. September berichtet er Albrecht wieder: »Jedermann verwundert sich«, warum man bei einer derartig günstigen Gelegenheit zu einem erfolgreichen Schlag »solange still liege«. Nach Aussage türkischer Gefangener sei das große Heer der Türken in Wirklichkeit gar nicht so groß; es sei »viel junges Gesind« darunter, das einen »großen Schrecken« vor den Kaiserlichen habe.

Rat Hegenmüller weiß jedoch dem Herzog auch etwas Angenehmes aus dem kaiserlichen Feldlager in Raab zu berichten. »Alle Morgen«, so besagt seine Relation vom 24. August, »wird von den Hoftrompetern das Ave Maria geblasen, worauf jederman auf die Knie fällt, und ist Maximilian der erste und andächtigste. Alle Feiertage läßt Maximilian predigen und eine Messe lesen.« Aber selbst diese kirchlich musterhafte Aufführung des Kaisers konnte nicht hindern, daß auch der spanische Gesandte Chantonnay, der sich gewiß über Maximilians kirchlichen Eifer über die Massen gefreut haben mag, den Kaiser als obersten Kriegsherrn heftig tadelte. In einem längeren Bericht vom 2. September versichert er Philipp II., Maximilian habe so viele Krieger, daß er vor den Türken, selbst wenn sie zweimal so stark wären, keine Angst zu haben brauche; denn man erkenne immer mehr, daß es Gesindel und zum größten Teil unbewaffnet sei. Wenn man jetzt, solange das Heer gesund und guten Mutes sei, nichts tue, werde man später, sobald Krankheiten, die sich bereits zeigten, einreißen würden, auch beim besten Willen des Kaisers nicht mehr vorwärtskommen. Es fehle an erfahrenen Leuten, und auch der Kaiser wie der Erzherzog Ferdinand könnten diesen Mangel nicht ersetzen. Von keinem, außer von den drei Oberkommandierenden, habe er jemals in seinem Leben etwas gehört. Wie anders war das doch, so schließt der Spanier seinen Bericht, im Lager Kaiser Karls V.

Der Gesandte hatte hier den wundesten Punkt getroffen: das Fehlen kriegstüchtiger Führer. Maximilian wußte dies freilich selber am besten. Auf den freundschaftlichen Rat seines bayerischen Schwagers, sich mit »guten und verständigen« Leuten zu versehen, antwortete er am 24. August seufzend, daß er »ja alle menschliche Mitl fürneme«, um solche zu bekommen, »awer in der Warhait saind sie gar beschwerlich zu bekumen und in sonderhat solliche Lait, die diesen Faint kenten«.

Alle diese Klagen änderten indes nichts an der leidigen Tatsache, daß der obersten Heeresleitung jeder Offensivgeist vollständig abging: ihre Gedanken scheinen sich schon damals, wie es in der späteren Rechtfertigungsschrift als Erklärung angegeben wurde, mehr nach rückwärts, auf den Schutz der Stadt Wien, konzentriert zu haben. War dies der Fall, dann erklärt sich allerdings die Scheu, das den Donaustrom beherrschende Raab zu verlassen.

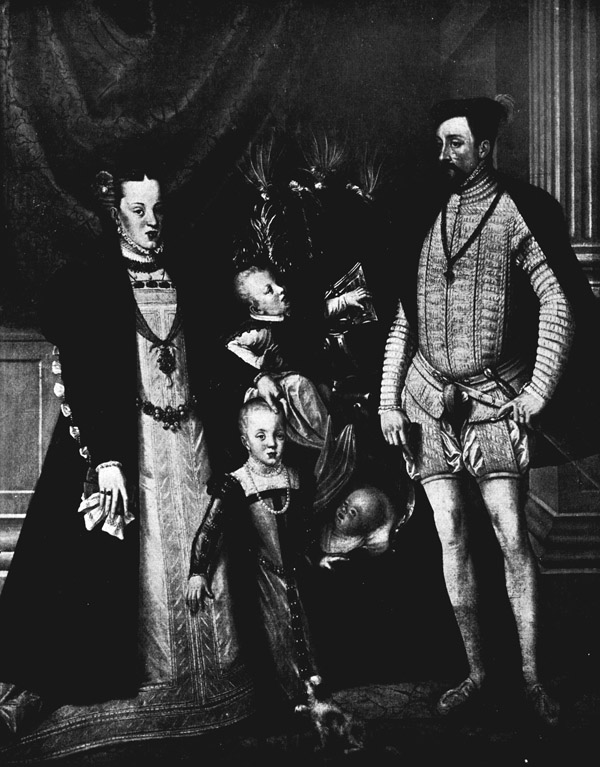

Maximilian II. und Familie

Während man nun hier untätig wartete und der Kriegsrat, der in sich zerspalten war, in allen möglichen Plänen sich erging, wurde das von dem Grafen Nikolaus Zriny verteidigte Sziget heftig von den Türken berannt. Sultan Suleiman hatte sich tatsächlich, wie schon vor Monaten gemeldet worden war, gerade diese Festung zum Ziele seines Angriffes gesetzt und dort sein Lager aufgeschlagen. Um dem schwerbedrängten Grafen zu Hilfe zu kommen, entschloß man sich nach langen Beratungen, einen Vorstoß nach Gran zu unternehmen, um auf diese Weise die Türken von Sziget abzuziehen. Am 24. August brach denn auch eine Heeresabteilung von Raab auf; sie kehrte jedoch bald wieder zurück, weil im Kriegsrate wieder die andere Partei, welche die Belagerung Grans für unnütz und gefährlich hielt, die Oberhand erhalten hatte.

So erfüllte sich denn das Schicksal Szigets. Am 9. September fiel die Festung, die nur mehr einen Trümmerhaufen darstellte, in die Hände der Türken, die seit 1. August unausgesetzt gestürmt hatten. Als auch der letzte Rest, das Schloß, durch eine Mine in Brand geraten war und die Türken sich zum entscheidenden Sturme rüsteten, da stellte sich Zriny festlich geschmückt an die Spitze der todesmutigen Belagerten, öffnete das Tor und stürzte sich auf die Janitscharen. Von mehreren Kugeln getroffen, geriet der Held in die Hand der Feinde, die ihn zum Großwesir brachten. Mohammed ließ ihm das Haupt abschlagen, schickte es aber seinem Bruder, dem Pascha von Ofen, der es wieder dem Grafen Salm, dem Kommandanten des kaiserlichen Feldlagers, übersandte.

Der Sultan selbst erlebte den Fall Szigets nicht mehr – er war fünf Tage vorher, am 4. September, verschieden. Sein Tod aber wurde längere Zeit verheimlicht, und es beweist, wie schlecht der Kundschafterdienst im kaiserlichen Heer ausgebildet war, daß man von diesem so wichtigen Ereignis noch Mitte Oktober keine genaue Kenntnis besaß. Noch am 1. Oktober meldete Rat Hegenmüller Herzog Albrecht, daß der Sultan vorhabe, von Sziget aus mit aller Macht auf die kaiserliche Hauptarmee vorzudringen. Erst am Ende dieses Monats, am 28., erfuhr der Kaiser durch den venezianischen Gesandten Contarini, der von seiner Signoria die Nachricht vom Tode Suleimans erhalten hatte, den Sachverhalt. Maximilian hatte nämlich dem päpstlichen Nuntius Biglia gegenüber den Wunsch geäußert, etwas Sicheres über den Sultan zu erfahren, was Biglia Contarini mitteilte, der nun eiligst – es war nachts – zum Kaiser ging. Man hatte also, wie der spanische Gesandte mit dem Ausdruck höchster Befremdung feststellte, zwei Monate gebraucht, um Klarheit zu gewinnen. Sogar in Innsbruck wußte man den Tod schon drei Tage früher.

Jetzt erfuhr man auch Näheres über die Art, wie es den Wesiren gelungen war, den Tod Suleimans so lange zu verheimlichen. Sie hatten einen alten Mann, der dem verstorbenen Sultan ähnlich sah, in sein Bett gelegt und für ihn alle Befehle ausgegeben.

Angesichts des kläglichen Resultats des Feldzugs – auch die wichtige Festung Gyula war gefallen – fühlte sich der Kaiser bemüßigt, einigen der angesehensten Fürsten des Reiches gegenüber, das so schwere Geldopfer für den Türkenfeldzug gebracht hatte, die Untätigkeit seines Hauptheeres zu rechtfertigen. Er für seine Person, so schreibt er am 29. September Herzog Albrecht, sei fest entschlossen gewesen, Gran zu belagern, habe auch diesen Plan durch jene Räte, die er für die besten gehalten, stattlich beratschlagen lassen. Aber sie hätten ihm alle widerraten. Er habe dann einen Vorstoß auf Stuhlweißenburg – er erfolgte am 24. September – unternommen, obwohl man auch dagegen im Kriegsrate heftig protestiert hätte, und derselbe sei auch »ohne Frucht« abgegangen. Bei dem früher unternommenen Zuge nach Gran hätten die drei ausgeschickten Regimenter von wegen des Sturmsoldes und anderer Forderungen gemeutert, so daß man sieben Wochen mit ihnen nichts habe anfangen können, und auf dem Vormarsche nach Stuhlweißenburg sei es ohne alle »genuegsame« Ursache unter den deutschen Reitern zu einer Meuterei gekommen. Nachdem er sie endlich mit Mühe und Not fortgebracht habe, hätten sie sich gestern geweigert, die Tagwache zu beziehen – »und soll aner bai disen Laitn toi und unsinnig werden«. Bei den Musterungen werde nur der dritte Teil wirklich gestellt, der Rest bleibe auf dem Papier. Von den fünfzehnhundert Pferden, die Graf Günter von Schwarzburg gemustert habe, seien nicht tausend zu sehen. »Also gets auch mit den andern zue und des das beschwarlichist ist: wan ainer vermaint, er haw achthalwtausend Pfert, so saind ier nit vier, und mag Euer Lieb in hogsten Vertrauen nit verhaltn, das ich auf dise Schtund mit allem Folk, so ich bai mier haw, aufs maist über 25 tausend Man nit haw. Da kinnen Euer Lieb laichtlich awnemen, was aner gegen aner solchen Macht mit so wenig und unbilligen und betriegerischen Folk guets richten solle.«

Der Kaiser versichert seinem Schwager, daß er sich bei diesem »zerrissenen« Wesen »schier toll« arbeite, und dies bestätigte auch der Vizekanzler Zasius, als er dem Herzog einige Wochen früher die Bewegungen des kaiserlichen Heeres beschrieben hatte. »In dem Ziehen disponieren Ir Majestät und die fürstliche Durchlaucht alle Sachen selbst aigenpersönlich, machen selbst die Schlachtordnung aigner Person, von Reuter und Knechten, faiern im Veld kain Augenblick und bescheint sich im Werk, das Ir Majestät und fürstliche Durchlaucht dis Handwerks so wol erfahren seien als etwa ein anderer, so jetzo bei Irer Majestät und Durchlaucht im Veld, wer und in was Bevelch der auch seie.«

Allein trotz dieser »merklichen großen Arbeit«, über die sich, wie Zasius meint, »meniklich verwundert«, war schließlich das eingetroffen, was der spanische Gesandte gleich anfangs prophezeit hatte, daß nämlich der Kaiser später, wenn er etwas unternehmen wolle, zu wenig Leute haben werde, und diese traurige Tatsache bezeugt nun Maximilian selber, wenn er seinem bayerischen Schwager gewissermaßen die Schlußrechnung des unglücklichen Unternehmens präsentiert: »In summa, da man mer Folk gehabt, hatt mans nit fort kinnen bringen, iezt ist es so wenig, das man fiersichtiklich handlen mues.« Mit einem Seitenhieb auf jene alles besser wissenden Salonstrategen des Hinterlandes, die »gut reden haben« und »umb dise Gelegenhait nit wissen«, versichert er dem Herzog, der Zug nach Gran sei nach dem Fall von Sziget und Gyula nicht mehr möglich gewesen, weil sie schon zu schwach waren. Warum man aber gewartet hatte, bis die zwei Festungen gefallen waren, darüber schwieg sich der Kaiser aus.

Nun, da der Herbst ins Land gezogen kam, brachen im kaiserlichen Feldlager die vom spanischen Gesandten besorgten Krankheiten aus. Das Fußvolk, so berichtete Zasius am 16. Oktober Herzog Albrecht, stirbt »purtzlenweis«, und »alle Tage« verlassen viele Soldaten, »sonderlich bei der Nacht«, das Lager, das nun »sehr schütter geworden ist«. Am 15. Oktober machte sich auch Erzherzog Ferdinand mit seinem Kriegsvolk aus dem Staub. In seinem Tagebuch vermerkt der Kaiser nur kurz: »Den 15. Octobris ist mein Herr Brueder Ferdinand von mier aus dem Feld gezogen.« Dem Herzog Albrecht aber drückte er des längeren seinen großen Ärger darüber aus. »So kan ich Euer Lieb auch mit betriebtn Gemiet nit verhaltn,« schreibt er am 18. Oktober, »das main Herr Brueder Ferdinand den vergangnen Erchtag aus dem Feld awzogen, unangesehen allen Ausfierungen und Ermanens, so ich Sainer Lieb gethon haw, sainen Ern und anders halwn. Ja, da hatt nix geholfen. In summa, ich glauw gewiß, er sai verzaubert, dan ime etzlich Brieflen von der losen Brekin – das bedeutet so viel wie »Hündin« und gemeint ist Ferdinands Gemahlin, die Philippine Welser – kumen saind; bald dernach hatt er weder Tag noch Nacht kan Ruee gehabt, sonder melankolisiert und gar in ain Fiewer geraten, glaichwol, wie ich hör, ist es besser worden. Also gets, mier ist auch das daraus gefolgt, das die Übrigen aus den Erblanden, so sie das gesehen, auch hinwek ziehen, und da ist kain Halt mer. Ich wolt, das die Brekin in einen Sakh schtekt und was nit wo ware. Gott verzeihs mier, thue ich Unrecht, und haw lauter Sorg, man haw die Marhern und Beham aufrierisch gemacht, damit man besser Ursach haw, hinwek zu ziehen; dan sie auf ainmal sich entschlossen hawen lenger nit zu belaiwn, so sie doch derfor kan ainige Meldung gethan hawen, und glaich darauf haw ich Sain Lieb auch nit haltn kunnen.«

Am 21. Oktober hatte man im Kriegsrat einstimmig, wie der Kaiser in seinem Tagebuch vermerkt, den Rückzug beschlossen. Acht Tage darauf war er, nachdem ihn noch auf dem Weg sein altes Leiden, das Herzklopfen, heimgesucht hatte, wieder in Wien. In welcher Stimmung – dies läßt sich aus der Bemerkung erraten, die Hegenmüller in seinem Bericht an den bayerischen Herzog vom 26. Oktober, da man sich gerade auf dem Rückmarsche befand, fallen ließ: »Meniklich schämt und beschwärt sich, also unausgerichteter Ding heimzuziehen.« Im Kaiser war, wie dem venezianischen Gesandten auffiel, eine große Veränderung vorgegangen. In seinem Gesicht konnte man die Bestürzung lesen. Während er früher nach den Mahlzeiten mit vielen in der herzlichsten Weise verkehrte, hielt ihm nunmehr der Gram den Mund verschlossen. Giovanni Micheli behauptete später, Maximilian habe seit dem Türkenkriege von 1566 den hohen Gedankenflug, der ihn vordem ausgezeichnet, eingebüßt. In Wien setzte es scharfe Bemerkungen, daß man so viel Geld unnütz geopfert hätte.

Der Vizekanzler Zasius sah in seiner aufgeregten Phantasie schon die Türken vor Wien. »Den Feind«, so berichtet er am Allerseelentag dem bayerischen Herzog ganz trübselig, »haben wir circum circa auf allen Orten an der Seiten, nicht weiß ich, was Gott noch mit uns wirken will, aber ein ubles Ansehen hat es leider.« Man hatte nun die unangenehme Aufgabe, das Kriegsvolk abzudanken und zu bezahlen, und wußte nicht, woher das Geld nehmen. Auch Zasius fand, daß man seinem kaiserlichen Herrn die Seelenqualen schon von außen stark anmerke. »Gott bessere es,« setzte er nochmals feierlich hinzu, »denn es steht fürwahr mißlich.« Der Vizekanzler schloß seinen Bericht mit dem wenig erfreulichen Ausblick: »Das wird den Winter hinaus eine holdsälige feintliche Nachbarschaft ausgeben … und wo nit anders den Dingen geholfen wird, so hab auf Wien ich wenig Hoffnung.«

Es war nur ein Glück, daß auch die Türken ihren Offensivgeist, für den Augenblick wenigstens, nahezu vollständig eingebüßt hatten. Der neue Sultan Selim II., der Sohn des verstorbenen Suleiman, sehnte sich in seinem unkriegerischen Gemüte nach dem Frieden und ließ bald darauf Unterhandlungen einleiten, auf die man in Wien sehr gern einging – nicht zuletzt aus dem Grunde, daß auch die deutschen Reichsfürsten mehr als deutlich zur Einstellung aller Feindseligkeiten mahnten. Im Juni 1567 schickte Kaiser Maximilian den Erlauer Bischof Verantius und seinen Rat Christoph von Teuffenbach nach Konstantinopel, um, vereint mit dem ständigen Residenten an der Pforte, Albert von Wyß, über den Frieden zu verhandeln, der dann endlich, am 17. Februar 1568, in Adrianopel – wieder auf acht Jahre – zustande kommen sollte. Er bestimmte im wesentlichen, daß der gegenwärtige Besitzstand aufrechterhalten und auch das jährliche »Ehrengeschenk« von dreißigtausend Dukaten fortbezahlt werde.

Des Kaisers harrten bei seiner Rückkehr nach Wien noch andere Aufgaben – es galt einen der gefährlichsten inneren Feinde des Reiches unschädlich zu machen.

Auf dem Augsburger Reichstage von 1566 hatte sich Kaiser Maximilian auch mit einer der schlimmsten und verwickeltsten Angelegenheiten zu beschäftigen – mit der Ächtung des Landfriedensbrechers Wilhelm von Grumbach, dessen »Händel« die Ruhe des Reiches seit Jahren in der empfindlichsten Weise störten. Dieser verwegene Abenteurer war ein geistiger Erbe des fränkischen Ritters Franz von Sickingen, ein Genosse jenes schrecklichen Markgrafen Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, der im Bunde mit Kaiser Karl V. gegen die deutschen Fürsten gekämpft und die schwersten Mordbrennereien verübt hatte. In seiner Person verkörperte sich der Kampf des sinkenden Rittertums gegen die emporgestiegene Macht des Landesfürstentums.

Wilhelm von Grumbach hatte gleich seinem Lehrmeister und Waffengefährten Alcibiades den »Pfaffenkrieg« auf seine Fahne geschrieben und lag in grimmiger Fehde mit dem Würzburger Bischof Melchior von Zobel wegen der Güter, die er sich gewaltsam angeeignet hatte und die ihm dann im Passauer Vertrag wieder entzogen worden waren. Im April 1558 wurde der Bischof von Grumbach überfallen und ermordet. Nach dieser Untat suchte er Schutz am Hofe des französischen Königs Heinrich, kehrte indes wieder zurück und fand, als Markgraf Alcibiades gestorben war, einen fürstlichen Beschützer in der Person des Herzogs Johann Friedrich von Sachsen – damit aber bekam die Grumbachische Bewegung eine neue Wendung.

Dieser Herzog war ein Sohn des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich, der im Kampfe gegen Kaiser Karl V. einen Teil seiner Länder und die Kurwürde zugunsten seines Vetters Moritz von der albertinischen Linie eingebüßt hatte. Die Aussicht, das Verlorene zurückzugewinnen, mußte für den Ernestiner etwas Verlockendes besitzen, und der Ritter Grumbach verstand es, den Ehrgeiz und Rachedurst des Herzogs nach dieser Richtung hin zu entfachen. Ein junger Bauer aus Sundhausen, »Tausendschön« genannt, der im Rufe eines Hellsehers stand, diente dazu, durch seine »Engel«, die ihm in aschgrauen Gewändern mit schwarzen Hüten und weißen Stäben erschienen und ihm »wunderbare Sachen« anzeigten, den leichtgläubigen Fürsten zu betören. In einem Kristallglase konnte dieser den verlorenen Kurhut sehen, ja noch mehr – die Kaiserkrone. Im Dezember 1562 verkündete Grumbach dem gespannt aufhorchenden Herzog: Die Engel hätten ihm gesagt, daß der Kaiser, »der nicht auf dem rechten Glauben sei, auch sein Volk von Gottes Wort abführe«, durch einen Knaben Grumbachs erschossen werden müsse. Auch die katholischen Herzoge Albrecht von Bayern und Heinrich von Braunschweig würden ihre Strafe empfangen, »weil sie ebenfalls nicht die geringsten Verfolger von Gottes Wort seien, auf welche die Pfaffen mit ihrem gottlosen Haufen ihr Herz und Vertrauen setzten«. Und nicht zuletzt sollte auch mit dem Kurfürsten August von Sachsen eine solche »Änderung« eintreten – in einem halben Jahre werde der Herzog wiederum im Besitze des ihm entzogenen Kurlandes sein. Der Bischof Friedrich von Würzburg aber werde schon binnen drei Wochen erschossen sein und das Bistum einen weltlichen Besitzer erhalten.

Der von den Engeln anempfohlene »ritterliche löbliche Zug« gegen das Stift Würzburg wurde in der Tat ins Werk gesetzt. Anfang Oktober 1563 brachen Wilhelm Grumbach und seine Genossen Wilhelm von Stein und Ernst von Mandelsloë mit einer ansehnlichen Streitmacht gegen Würzburg auf, um sich in den Wiederbesitz der dem fränkischen Ritter abgenommenen Beute zu setzen. Die Stadt wurde überfallen, eingenommen und das Kapitel gezwungen, auf alle Forderungen Grumbachs einzugehen. Der Bischof ratifizierte den vom Domkapitel erzwungenen Vertrag, aber Kaiser Ferdinand glaubte nun nicht länger diesen »Praktiken« zusehen zu dürfen. Schon hatten sich auch im Norden des Reiches beunruhigende Ereignisse abgespielt, die man mit dem Grumbacher Handel in Verbindung brachte. Erich von Braunschweig-Kalenberg war in das Hochstift Münster eingebrochen, und die Verbindungen, die er anknüpfte, schienen auch die Niederlande zu bedrohen. Eine allgemeine Erhebung der seit langem gärenden Reichsritterschaft, ein neuer »Sickinger Edelmannskrieg« stand in Deutschland zu befürchten. So verhängte denn der Kaiser über den Ritter Grumbach die Reichsacht. Der Geächtete aber fand Aufnahme und Schutz bei seinem Gönner Johann Friedrich, der sich ungeachtet aller Mahnungen des Kaisers und der befreundeten Fürsten nach dem befestigten Gotha zurückzog, um hier die glückliche Erfüllung der Prophezeiungen Grumbachs und seiner Geisterseher abzuwarten.

So standen die Dinge, als Kaiser Ferdinand starb. Die Frage war nun, wie sich der neue Monarch zur Exekution gegen den landkundigen »Ächter« stellen werde. Auch in dieser Frage hatte Maximilian ursprünglich einen anderen Standpunkt eingenommen als sein Vater, um sich schließlich derart zu dessen Auffassung zu bekennen, daß Ferdinand angst und bange wurde und sich sogar bemüßigt fühlte, den Eifer des Thronfolgers zu dämpfen. »Het die kaiserliche Majestät in disen Sachen«, so schreibt am 22. März 1564 Rat Zasius dem Bayernherzog Albrecht, »der kuniglichen Majestät gevolgt, so war dis und anders lengst beschehen. Vor und ehe das Achtexequaturmandat publiciert worden, hat Ir kunigliche Majestät sich etwas kueler bei diser Sachen vernehmen lassen und die kaiserliche Majestät vil hitziger und schörpfer; hernach aber, als die Publication angeregts Mandats ausgegangen, da haben Ir kunigliche Majestät sich in allen iren Ratschlägen und Handlungen um ain guts vehementiorem bewisen als die kaiserliche M?., haben auch mit Schreiben und Reden nur scharpf und heftig sich der Sachen angenomen, nit allain bai der kaiserlichen M?., sonder auch gegen vile Cur- und Fürsten und sonderlich den Curfürsten von Saxen treffenlich animiert, dasjenig zu treiben, wie es im Werk ervolget.«

Der Kurfürst August von Sachsen wird sich freilich nicht allzusehr dagegen gesträubt haben; – denn er als Nachfolger seines Bruders Moritz war es ja, gegen den sich die Umsturzpläne Grumbachs in erster Linie richteten. Und neben dem lutherischen August ergriffen katholische Fürsten die Partei des Würzburger Bischofs, nicht zuletzt Herzog Albrecht V. von Bayern, der nicht müde ward, den neuen Kaiser dringend zu ermahnen, im Interesse seiner Hoheit und Autorität wie der »Reputation und Achtung« des heiligen Reiches die »arglistigen, bösen Praktiken« der Ächter niederzuschlagen und die friedliebenden Stände zu schützen. Allein auch der Bayernherzog, das Haupt des Landsberger Bundes, konnte sich nicht gegen die vom Kaiser ins Treffen geführten Bedenken – sie klangen grotesk genug – verschließen: Die Vollstreckung der Acht sollte erst dann in Angriff genommen werden, wenn sie auch wirklich vollstreckt werden könne, das heißt also, wenn man des Erfolges auch sicher sei. Denn für Herzog Johann Friedrich hatte beim Kaiser eine ganze Reihe namhafter Reichsfürsten vermittelnd eingegriffen, so sein Schwiegervater Kurfürst Friedrich von der Pfalz und der Kurfürst Joachim II. von Brandenburg, der Herzog Wilhelm von Jülich-Cleve, selbst ein geistlicher Stand, der Kurfürst Daniel von Mainz. Und zu diesen »Interzedierenden«, die eine »Aussöhnung« Grumbachs mit Würzburg beantragten, kam noch die ganze schwere Menge von Reichsständen, die, wie Maximilian seinem bayerischen Schwager klagte, den Standpunkt vertraten, daß die ganze Sache sie »nichts angehe«.

Allein die verdächtigen Kriegsgewerbe in Frankreich und Schweden wie im Reiche nahmen von Tag zu Tag zu. Man sprach von einem großen schwedisch-lothringisch-sächsischen Bündnis, und während alle diese Anschläge mit Sorge verfolgt wurden, setzte der Herzog den Mahnungen des Kaisers ein trotziges Nein entgegen. Maximilian möge, so erwiderte er dreist, den »falschen, bösen Mäulern« keinen Glauben schenken. So führte denn seine beispiellose Halsstarrigkeit schließlich dazu, daß der Kaiser auf dem Reichstag in Augsburg – am 13. Mai 1566 – wider Wilhelm Grumbach und seinen Anhang von Reichs wegen die Acht erneuerte. In einem besonderen Mandat vom Vortage wurde dem »Receptator« Johann Friedrich die Gefangennahme der Ächter, ebenfalls bei Strafe der Acht, auferlegt. Und schon wurden auch wegen der militärischen Durchführung der Acht Maßregeln getroffen.

Herzog Albrecht V. von Bayern

Noch einmal aber sollte der Herzog, bevor man zum Äußersten griff, zur Unterwerfung unter die Reichsgewalt ermahnt werden. Doch auch dieses neuerliche Eingreifen des Reiches hatte keinen Erfolg. Johann Friedrich wähnte den Kaiser allzusehr in seine Türkensorgen verstrickt, als daß er an den Ernst der Situation geglaubt hätte, und in der Tat war er nicht so sehr im Unrecht. Maximilian mahnte nach Schluß des Reichstages, als er bereits in Wien mit der letzten Zurüstung zum Türkenkriege beschäftigt war, den Kurfürsten August zur Geduld. Wenn man Mittel finden würde, schreibt er ihm am 2. Juli, mit Ehren aus der Sache herauszukommen, wäre es wohl gut; man solle wenigstens Zeit gewinnen und versuchen, etliche der vornehmsten Helfer, wie Mandelsloë, abspenstig zu machen. »Das ist war,« fügt er vielsagend hinzu, »wan man mit den Türken nitt zu tuen hette und alan diser Sachen auswartn mochte, so war der Sachen wol Rat zu finden. Awer also omnibus turbatis mues man bai Wailen aus der Not ain Tugent machen und nach Gelegenhat das Sicherist an die Hand nemen.«

Kaum war der Kaiser von dem verunglückten Feldzuge gegen die Türken nach Wien zurückgekehrt, fing auch schon sein sächsischer Freund ihn mit Hochdruck zu bearbeiten an, auf daß endlich einmal die Achtexekution vorgenommen werde. Und tatsächlich entschloß sich Maximilian noch im Monat November zu deren Durchführung. »Das man in Namen Gottes die Exekution an die Hand neme«, schreibt er in sein Tagebuch und fügt erklärend bei: »Und ist zu besorgen, da man iezt nit exsequiert, quod nunquam fiet.« Dann aber stand es, wie ihm der Vizekanzler vorgestellt hatte, um sein Ansehen im Reiche schlimm – »wenn man siehet, wie die kaiserlichen Befehle mit Füßen getreten werden können, zugeschweigen dieweil on das von jüngster Expedition ungleich geredet wird«. Es war auch zu besorgen, daß der Kurfürst August die Exekution »auf eigenes Risiko« zu des Kaisers »Schimpf und Spott« in die Hand nehmen werde, »aus der Persuasion, die dann bei vielen andern hohen und niedern Ständen Platz greifen würde, daß man tun dürfe, was man wolle, ohne gestraft zu werden«.

Am 12. Dezember wurde durch ein offenes Mandat dem Kurfürsten die Achtvollstreckung gegen die Ächter und ihre »Receptatoren« aufgetragen. August, der schon früher zum Befehlshaber der aus vier Kreisen gebildeten Exekutionstruppen ausersehen worden war, traf alsbald »in höchster Geheim« alle dazu erforderlichen Anstalten und setzte sich mit etwa 1300 Reitern und 700 Knechten in Bewegung, um in das Land des sächsischen Herzogs einzufallen. Am 23. Dezember erschien ein Herold vor Gotha und überbrachte dem Geächteten das Exekutionsmandat mit dem kaiserlichen Absagebrief. Als Antwort zeigte ihm der Herzog die Geschütze, die auf der Burg aufgestellt waren, um die Feinde wissen zu lassen, »wie er gestaffiret sei«. Seine Sorglosigkeit bekundet allein die Tatsache, daß er erst zwei Tage vorher mit der Sammlung seines Aufgebotes begonnen hatte. War er wirklich der Meinung, ihn würden die Niederländer, der König von Frankreich und die französischen Hugenotten unterstützen, so sollte er arg enttäuscht werden.

Allein trotzdem ließ die Einnahme der Festung bedenklich lange auf sich warten. »Der Kurfürst von Sachsen«, so vertraute der Kaiser seinem Tagebuch an, »versieht sich, das Land innerhalb 14 Tagen einzunehmen und mit Gotha auch bald ein Ende zu machen.« Die Kontingente der Kreise trafen nur »langsam« und spärlich »mit wenig Geschützen« ein, und der Kurfürst mußte aus eigenen Mitteln für eine ausreichende Streitmacht sorgen, die schließlich in der respektablen Gesamtstärke von 10 000 Fußsoldaten und 6000 Reitern vor Gotha stand. Er selber fand sich am 22. Januar im Lager ein, um »das kaiserliche Justizienwerk zu einem glückseligen, sighaften, guten Ende zu bringen«. Aber das »Bubennest« war viel stärker und leistete einen weit zäheren Widerstand, als die Belagerer gedacht hatten. Etwas kleinlaut meldet zwei Tage darauf der Kurfürst dem Kaiser: Er habe das Schloß Grimmenstein und die Stadt Gotha so fest und dermaßen versehen und verwahrt gefunden, daß es nicht ratsam erscheine, »einen blinden vergeblichen Sturm« mit so wenig Knechten zu unternehmen; »denn wenn diese einmal im Sturm abgetrieben, so sind sie, wie Eure M?. leicht zu ermessen hat, nicht so bald wieder dazu zu bringen und den Belagerten wächst der Mut.«

Den Belagerern kam schließlich eine Meuterei zu Hilfe, die in Gotha gegen Grumbach ausgebrochen war. Anfang April kamen aus der eingeschlossenen Stadt Abgesandte mit Trommlern und Trompetern und überbrachten den im Lager befindlichen kaiserlichen Kommissären zwei Schreiben, eines vom Herzog und eines von der Ritter- und Bürgerschaft, worin um einen vierzehntägigen Anstand gebeten wurde. Grumbach und Stein sowie der Kanzler Brück saßen bereits gefangen auf dem Rathaus. Am 13. April erfolgte die Kapitulation und Übergabe der Stadt und Festung an den Kurfürsten, der nun mit seinen Truppen einziehen konnte. Wilhelm Grumbach wurde »mit beiden Fäusten und Füßen« dermaßen eingeschmiedet, daß er sich nicht entleiben konnte, wie er denn seit Monaten Gift bei sich getragen hatte. Den Herzog Johann Friedrich führte man gefangen nach Dresden ab.

Die Nachricht vom Falle Gothas langte am 15. April zur Nachtzeit in Wien an, und Doktor Zasius lief selber in die Burg, um dem Kaiser davon Mitteilung zu machen, der darauf ein feierliches Tedeum anordnete. Man ersieht schon aus dieser Verfügung, welch große Bedeutung man am Kaiserhofe dem »Gothaischen« Handel beilegte, und die folgende Untersuchung sollte sie erst recht zur Anschauung bringen.

Schon am Vortage hatte das gerichtliche Verhör mit den gefangenen Ächtern »in greulicher Tortur« begonnen. »Es war«, so heißt es, »ein unmenschliches Ergötzen«, daß der Kurfürst August und der Herzog Johann Wilhelm, ein Bruder des geächteten Herzogs, hinter einem seidenen Vorhang der »peinlichen Befragung« beiwohnten. Nach kurzem Prozeß wurden Grumbach, Brück und fünf andere Personen, darunter Hans Beyer und der Engelseher Hans Tausendschön, zum Tode verurteilt. Die Strafe für den Hauptschuldigen Ritter Grumbach wurde aus des Kurfürsten »angeborener Güte« dahin gemildert, daß er nur lebendig gevierteilt wurde. Brück wurde ohne Erwähnung der kurfürstlichen Gnade zu derselben Strafe verurteilt. Wilhelm von Stein sollte vor dem Vierteilen enthauptet, Hans Beyer und der Engelseher gehängt werden. Am 18. April fand zu Gotha in Anwesenheit des Kurfürsten August und einer »grausam großen Welt Volkes von Fürsten, Grafen, Edelleuten, Kriegsvolk, Bürger und Bauern« auf einer am Marktplatz errichteten Bühne die Hinrichtung statt. Der Kurfürst ließ im Hochgefühle seines Sieges eine Denkmünze mit der stolzen Inschrift prägen: »Tandem triumphat bona causa.«

Die Prozeßakten und die bei der Besitznahme Gothas vorgefundenen Schriften, die herzogliche »Kanzlei«, wurden nach Wien gesandt, und der Kaiser konnte jetzt, da er die Anschläge der Ächter in ihrem vollen Umfange kennengelernt hatte, mit Genugtuung sagen, daß es hoch an der Zeit war, den gefährlichen »Anschlägen und Konspirationen« einen Riegel vorzuschieben, weil sonst, wie ihm die kaiserlichen Kommissäre gleich nach dem Verhör der Ächter gemeldet hatten, ganz Deutschland »umgekehrt« worden wäre. Die in Gotha vorgefundene Kaiserkrone bewies zur Genüge, daß die Verschwörung Grumbachs nicht nur auf Würzburg und Kursachsen, sondern auch gegen das Haus Habsburg zielte. Besonders gefährlich erschien dem Kaiser die aus den beschlagnahmten Schriften erwiesene Verbindung mit den aufständischen Niederländern.