|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Die Welt erlebt nicht leicht wieder eine solche Erscheinung« – so kennzeichnet Goethe das werdefrohe Deutschland um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts. Alles ist in kräftiger Vorwärtsbewegung, ein Frühlingssturm durchbraust das gesamte deutsche Leben, an allem Ererbten und Überlebten gewaltig rüttelnd. Die Männer, die im Mittelpunkt der Geistesbewegung stehen, hegen alle das stolze Gefühl, Teilnehmer an einem »außergewöhnlichen Arbeitstage der Geschichte« zu sein. Ein mächtiger Zug nationalen Selbstbewußtseins regt sich: die deutsche Vergangenheit wird durchforscht, um sich an den Großtaten der Vorfahren zu berauschen und zu zeigen, daß man den Römern ebenbürtig sei.

Allein es war ein Sonnenaufgang, dem keine Sonne folgte. Der geistigen und religiösen Renaissance entsprach keine politische Wiedergeburt. In staatlicher Hinsicht befand sich das deutsche Volk in langsamem, stetem Niedergange. Schon 1433 hatte Nikolaus von Cues ahnungsvoll geschrieben: »Eine tödliche Krankheit hat das deutsche Reich befallen; wird ihm nicht schleunig ein Gegengift gegeben, so wird der Tod unausweichlich eintreten. Man wird das Reich in Deutschland suchen und nicht mehr finden, und in der Folge werden die Fremden unsere Wohnsitze nehmen und unter sich teilen, und so werden wir einer anderen Nation unterworfen werden.«

Im Westen Europas waren nationale Einheitsstaaten erstanden – Frankreich, England und Spanien. Starke Monarchen, wie die »drei Magier« Ludwig XI., der Tudor Heinrich VII. und Ferdinand der Katholische, hatten mit fester Hand die staatlichen Grundlagen für eine gedeihliche Entwicklung im Innern und eine kraftvolle Machtpolitik nach außen geschaffen. Nur in Deutschland herrschte noch der ganze Jammer der Zerrissenheit und Kleinstaaterei, die Ohnmacht der Reichsgewalt, und somit fehlte gerade jenes Element, das imstande gewesen wäre, die nach einer Neuordnung ringenden Kräfte im sozialen und wirtschaftlichen, im politischen und religiösen Leben zu zügeln.

Denn die Kehrseite der geistigen Bewegtheit und Regsamkeit war eine tiefgehende Gärung, die alle Schichten des Volkes durchdrang und gewaltige Kämpfe und Stürme ahnen ließ. Die herrliche Blüte von Kunst und Wissenschaft, die einen Hutten zum Ausruf stimmte: »Es ist eine Lust zu leben!«, stellte einen sonnenbeschienenen Berggipfel dar, der sich über Abgründe und Schatten heraushebt.

»Die Einheit des Reiches war ein bloßer Name, sein Zustand die in Permanenz erklärte Anarchie, sein Schicksal ewige Gefährdung, immer neue Verluste an allen Grenzen.« Das deutsche Volk fühlte richtig heraus, daß es durch den Mangel einer starken Zentralgewalt gegen die mächtig emporstrebenden Nationalstaaten des Westens politisch und wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten war. Allein seine Hoffnung auf den großen Kaiser, der eine gründliche Reform des Reiches und der Kirche durchführen werde, dieser fromme Glaube, der in der Sage vom Kaiser Friedrich und in verschiedenen Flugschriften zu ergreifendem Ausdruck gelangte, erfüllte sich nicht. Weder Sigismund noch Friedrich III. stellten diesen Erneuerer, diesen »Reformator« Deutschlands dar.

Aber auch Kaiser Maximilian I. brachte nicht die ersehnte Neuordnung, obwohl er sie bringen wollte. Sein Gedanke einer Reichsreform, die auf eine Stärkung der kaiserlichen Macht abzielte, stieß auf den zähen, entschlossenen Widerstand der Reichsfürsten, die ebenfalls eine Reform, nur nach der entgegengesetzten Richtung, auf oligarchischer, auf aristokratisch-ständischer Grundlage, im Auge hatten. Es war ein langer, erbitterter Kampf, der auf dem Rücken des deutschen Volkes ausgefochten wurde und beide Teile mit wachsendem Groll erfüllte. Goethe hat wohl die Gefühle des Kaisers richtig erfaßt, wenn er in seinem »Goetz von Berlichingen« Maximilian sagen läßt: »Ich bin unmutig, Weislingen, und wenn ich auf mein vergangenes Leben zurücksehe, möchte ich verzagt werden; so viel halbe, so viel verunglückte Unternehmungen! und alles, weil kein Fürst so klein ist, dem nicht mehr an seinen Grillen gelegen wäre als an meinen Gedanken.« Selbst der Mainzer Kurfürst Berthold, der Führer der ständischen Reformpartei, tadelte diese Grillen, den mangelnden Ernst, die Gleichgültigkeit der Fürsten, und er besorgte, daß einstmals, wenn es nicht besser würde, ein »Fremder« komme, »der uns alle mit der eisernen Rute regieren werde«.

Indes, auch die Stände kann nicht die ganze Schuld an dem Scheitern des Reformwerkes und der kühn ausgreifenden Machtpolitik Maximilians treffen. Es lag doch im Wesen des Kaisers etwas, das zur Vorsicht mahnte. Franz Grillparzer hat sich über ihn so scharf als möglich geäußert: »Sicher hat, seinen Vater Friedrich III. ausgenommen, kein Kaiser als solcher eine so erbärmliche Rolle gespielt, als Maximilian I.« So hart, befremdend hart dies Urteil klingt, so ist es doch von der Geschichtschreibung, soweit der wirkliche Erfolg seiner deutschen Politik in Betracht kommt, vollauf bestätigt worden, und daran kann auch die schöne »Ehrenrettung«, die zuletzt Kurt Käser versucht hatte, nichts ändern.

Persönlich war Kaiser Maximilian I. wohl eine der ehrenwertesten und anziehendsten Gestalten. »Alle guten Gaben der Natur waren ihm in hohem Grade zuteil geworden,« sagt Ranke, »eine Persönlichkeit überhaupt, welche Bewunderung und Hingabe erweckte, welche dem Volke zu reden gab.« In der Schlacht fand man ihn immer voran, immer mitten im Getümmel. In seiner unzählige Male erprobten Tapferkeit sah die deutsche Nation ein Spiegelbild ihrer eigenen Art. Mit Stolz verfolgte sie die Leistungen der deutschen Landsknechte, dieser ureigenen Schöpfung Maximilians, die sich auf allen Schlachtfeldern Europas wacker herumstritten. Und wie bezaubernd liebenswürdig und leutselig konnte doch der Habsburger sein! Von dem Glanz der höchsten Würde war er selber am wenigsten geblendet. »Lieber Gesell,« so sagte er zu einem ihn bewundernden Poeten, »du kennst wohl mich und andere Fürsten nicht recht.« Aber diese Bewunderung der Dichter war ihm ein Lebenselement. Seine literarischen und künstlerischen Bestrebungen, für die er stets eine offene Hand hatte, dienten nicht zuletzt der Größe seines Hauses und seiner Machtpolitik. Mit dem verklärenden Schimmer der Volkstümlichkeit umstrahlt, erscheint der »letzte Ritter« im Faust des alternden Goethe.

Aber die historischen Taten waren es nicht, die Maximilians Gedächtnis im Volke lebendig erhielten. Die bunte Bewegtheit, die das ganze Zeitalter der Renaissance kennzeichnet, kam auch in der Fülle von politischen Ideen zum Ausdruck, die den Kaiser von einem Unternehmen zum andern trieben und seinen Handlungen, wie Ricarda Huch wohl zu schroff bemerkt, den Stempel »der oft bis zum Vernunftlosen und Kindischen gehenden Leichtfertigkeit« aufprägte. In der Politik des ebenso geistvollen wie phantastischen Herrschers steckte »etwas von der Aufregung seiner Jagdvergnügungen«, seine Kriegszüge erschienen mehr oder weniger als ritterliche Abenteuer großen Stils, wie er denn selbst Krieg, Turnier und Jagd in einen Topf wirft. »Und hab den Sommer«, so schreibt er 1478, »mit gueter Lust vertrieben, als mit Kriegen, Püchsenschießen, Veldtzuegen, Harnischfürn, auch darneben Tanzen und gestochen, gerennt und gejagt.«

Wie wenig der phantasievolle Kaiser mit den gegebenen Möglichkeiten zu rechnen verstand, das zeigt in wahrhaft grotesker Weise seine Schuldenwirtschaft, die nicht gerade geeignet war, den Glanz der Kaisergewalt zu erhöhen. Seine allzu große Freigebigkeit hat schon Machiavelli, der Theoretiker der »Staatsräson«, als einen schweren Mangel Maximilians, der sonst der beste Fürst sei, bezeichnet. Bei dieser seiner Eigenart würde er auch nicht das Auslangen finden, wenn die Bäume statt der Blätter lauter Dukaten trügen. Es ist bekannt, daß der Schöpfer des »Goldenen Dachls« in Innsbruck seine eigene Frau, jene Bianca Maria, die ihm aus Mailand ein starkes Heiratsgut zugebracht hatte, bereits nach zwei Jahren – verpfändete, so daß sie regelrecht ausgelöst werden mußte. Die »ewigen Geldnöte« aber waren wieder der Grund, daß der Herrscher, der ganz von den Gedanken des römischen Imperatorenrechts erfüllt schien, gerade das Element im Staatsleben, das er bekämpfen wollte, die Stände, stützte und stärkte, indem er sich an sie immer wieder um Hilfe wandte und ihnen damit auch das Recht gab, seine politischen Unternehmungen zu kritisieren.

Der Standpunkt der ständischen Reformpartei war kurz der: der »Expansion«, die Maximilian anstrebte, muß die »Konzentration«, die innerliche Festigung des Reiches, vorausgehen. »Wann aber auswendiger Krieg«, so heißt es in der Regimentsordnung von 1500, »gantz unvermöglich und unverfenglich, wo nicht vorhin redlich, gut Regiment, Gericht, Recht und Handhabung wäre, auf denen als Grundfesten alle Reich und Gewalt ruhen.« Der Kaiser aber wollte zuerst die Expansion: der sogenannte »Primat« der Außenpolitik ist von niemandem schärfer betont worden als von Maximilian I. Wollte er nun wirklich die deutsche Frage gleich Bismarck mit »Blut und Eisen« lösen, an der Spitze einer siegreichen Armee in Deutschland eine starke Monarchie aufrichten, dann kann man es nur zu sehr verständlich finden, daß die Reichsstände sich weigerten, zu ihrer Selbstvernichtung die Hand zu bieten, ihm die dazu erforderlichen Geldmittel zu bewilligen. Für die weltweite, abenteuernde Politik des kaiserlichen Romantikers besaßen sie keinerlei Verständnis – und sicherlich hatten sie nicht ganz so unrecht.

Weniger wäre mehr gewesen. Bei einiger Selbstbeschränkung hätte er der Begründer eines starken nationalen Staates, hätte die Einigung unter Österreich – noch waren die habsburgischen Erblande rein deutsch – erzielt werden können. In der »Atmosphäre des heraufziehenden Absolutismus« wäre ihm die Aufrichtung eines monarchischen Einheitsstaates nicht schwer gefallen, gar wenn er sich mit jenen tieferen, in Gärung befindlichen Volkselementen, von denen der Ruf nach einer Reform des Reiches, nach einem kraftvollen Herrscher erhoben wurde, verbunden hätte. Der Mangel an nationaler Geschlossenheit Deutschlands und der habsburgischen Länder hat aber auch die Ausbildung eines nationalen Kirchentums, durch welche die verhängnisvolle Kirchenspaltung hätte vermieden werden können, unmöglich gemacht. Alle diese großen Gelegenheiten wurden versäumt.

Kaiser Ferdinand I.

Ein »Mehrer des Reiches« ist Maximilian I. nur für seine Hausmacht geworden: die Bildung eines Großösterreich ist so recht sein Werk zu nennen. Seine Heirat mit Maria von Burgund schuf ihm in Westeuropa eine hervorragende Stellung, und die Ehe seines Sohnes Philipp des Schönen mit Johanna, der Tochter der katholischen Könige, führte zu der schicksalsschweren Verbindung mit der spanischen Weltmonarchie. Und durch die auf dem Wiener Kongreß von 1515 verabredete Doppelhochzeit mit den Jagellonen wurde auch der Anfall von Böhmen und Ungarn vorbereitet. Allein auch dieser unzweifelhafte Triumph der habsburgischen Heiratspolitik ward etwas teuer erkauft. Der »aggressive« Charakter Maximilians, der seinem Enkel Karl einschärfte, daß »ein römischer Kaiser von Rechts wegen ein Herr der ganzen Welt ist«, rief das national gefestigte, von allen Seiten eingeschnürte Frankreich auf den Kampfplatz. Das unangenehme Anhängsel der ungarischen Erbschaft aber bildete die unmittelbare Nachbarschaft der Türken.

Der Zweifrontenkrieg mit den Osmanen und Franzosen war die nächste Folge der dynastischen Politik Maximilians. Er hatte von einem großen Kreuzzuge gegen den Erbfeind der Christenheit geträumt, aber das Ende war, daß die habsburgischen Erblande dem Ansturme der Türken ungeschützt offenstanden. Und nicht die geringste Folge der ungehemmten Eroberungspolitik war eine schwer zerrüttete Finanzwirtschaft. Noch 1530 durfte sein Nachfolger zur Begründung einer größeren Geldforderung im niederösterreichischen Landtag die Erklärung abgeben: »und dann des Unvermögen und Erschöpfung unser Camerguts, welches wir im Anfang und Eingang unser Regierung, von wegen der trefflichen Krieg, die weylandt Kaiser Maximilian hochloblicher Gedächtnuß gegen den Venedigern und andern lange Zeit gefürt hat, hochbeswert und verpfend gefunden.«

Das Finanzübel aber brachte den Kaiser auch um den Erfolg seiner staatlichen Reformtätigkeit. Der »letzte Ritter« war bekanntlich zugleich der erste Vertreter des modernen Beamtenstaates, und seine Behördenorganisation, die in ihrer Art geradezu vorbildlich war, erschien wohl geeignet, der durch ihn vergrößerten Hausmacht auch die innere Festigung zu geben. Aber nun kommt die Kehrseite: Von dem neu eingerichteten Reichshofrat drückte sich ein Hofrat nach dem andern vom Amte, weil er kein Geld bekam, und die Klagen über die Bestechlichkeit der Beamten bekunden, daß die Stände in den neuen Behörden keineswegs jenes »gute« Regiment erblickten, um das sie dem Kaiser gegenüber vorstellig wurden. Die Geldkalamitäten Maximilians hatten auch in den Erblanden das Selbstbewußtsein der Stände, die sich durch das Beamtenregiment in ihrer Existenz schwerstens bedroht sahen, aufs neue gehoben.

Als Maximilian I. am 12. Januar 1519 im oberösterreichischen Wels – die Innsbrucker hatten dem todkranken Kaiser den Eintritt in die Stadt verweigert – sein tatenreiches Leben beschloß, stand alles in Frage. Nicht einmal die Nachfolge in den Hauslanden war geregelt. Erben waren seine beiden Enkel Karl und Ferdinand, die zur Zeit seines Todes in der Ferne weilten, der eine in Spanien, der andere in den Niederlanden. Mit ihnen tritt das Schicksal des deutschen Volkes in den Bannkreis der spanisch-burgundischen Herrscherfamilie.

Erscheint das Zeitalter der Renaissance überhaupt reich an interessanten Gestalten und Geschicken, so gilt dies ganz besonders von den Abkömmlingen dieses Hauses: es sind fast durchweg stahlharte, willensstarke und kluge Naturen, ganz vom Geiste des Machiavellismus erfüllt, rücksichtslos zur Macht drängend und meist tragisch endend. Da ist gleich der leichtlebige Vater der beiden Prinzen, Philipp der Schöne, der seine Gemahlin, die hochgebildete Johanna, durch seine Untreue zur Raserei bringen sollte. Nach dem Tode ihrer Mutter Isabella der Katholischen erscheint Philipp mit seiner Gemahlin, der Thronerbin, in Spanien, und nun entspinnt sich ein heftiger Kampf mit seinem Schwiegervater Ferdinand von Aragonien, der die Herrschaft über Kastilien an sich reißen wollte. Und als Philipp im September 1506 unerwartet rasch in die Gruft sank, trat der König gegen seine eigene Tochter auf.

Johanna wird im Schlosse von Tordesillas gefänglich verwahrt. Von ihrer Wohnung aus konnte sie das Grab ihres geliebten Gatten erblicken. Hat man das, wie behauptet wurde, absichtlich getan, um ihren Liebesgram wachzuhalten und die für regierungsunfähig erklärte Königin vollends dem Wahnsinn entgegenzutreiben? Daß die Unglückliche in ihrem Gefängnis nicht allzu zart und schonungsvoll behandelt wurde, geht aus dem höchst merkwürdigen Schreiben des Kerkermeisters hervor, worin sich dieser von Karl, ihrem Sohne, Verhaltungsmaßregeln erbittet. »Wenn Eure Majestät«, so heißt es da, »befiehlt, daß man gegen sie die Folter anwende, so würde man Gott einen Dienst erweisen und gleichzeitig der Königin selbst etwas Gutes tun.« Was meinte wohl der Mann, über dessen »Tyrannei« Johannas Tochter Katharina zu klagen fand? Man darf wohl annehmen, daß ihr religiöses Verhalten nicht korrekt erschien, wie sie denn seinerzeit von ihrer strengkatholischen Mutter ermahnt werden mußte. Es wird schwerhalten, jene Behauptung, Johanna sei das Opfer des »fanatischen Bekehrungseifers« und der rücksichtlosen Herrschsucht ihrer Familie gewesen, zu widerlegen. Die Kastilianer hatten sie stets als ihre rechtmäßige Herrin anerkannt.

Nach dem Hinscheiden Ferdinands von Aragonien, der noch einmal geheiratet und einen Sohn – das Kind starb freilich alsbald – bekommen hatte, schien sich der widerliche Streit um das spanische Erbe bei den beiden Enkeln wiederholen zu wollen. Früh verwaist, nicht von der zärtlichen Fürsorge der Eltern betreut, wuchsen die Knaben heran. Karl in den Niederlanden, Ferdinand am spanischen Hofe. An einem Novembertag des Jahres 1517 erscheint Karl in Spanien, um von dem Lande Besitz zu ergreifen. Zum ersten Male in ihrem Leben sehen sich die beiden Brüder und stehen sich als Rivalen gegenüber. Ferdinand, der am 10. März 1503 in Alcalá de Henarez, der Stadt, wo später Cervantes geboren ward, zur Welt gekommen und von den Spaniern als ihr »König« angesehen worden war, wird aus seiner Heimat hinausgedrängt und zieht in das Land, von wo Karl hergereist war.

Ferdinand wird uns als ein hübscher Knabe mit blondem Haar und großen schönen Augen geschildert. Er war nach allgemeiner Meinung freundlicher und lebhafter als sein Bruder; aber den in der Familie tief eingewurzelten Ehrgeiz hatten sie beide. Was sollte nun aus ihm werden? Sein Großvater Maximilian hatte über seine Zukunft wiederholt Pläne geäußert, und es lag ganz in der Natur des gedankenreichen, beweglichen Kaisers, daß auch sie rasch wechselten. Einmal will er ihn zum König von Neapel, ein andermal wieder zum Beherrscher Österreichs machen – aber immer mußte der ältere Bruder seine Zustimmung geben.

So war die Situation, als Kaiser Maximilian starb. Die beiden Brüder müssen sich ihr Erbe buchstäblich erst erkämpfen, und sie bekunden bei dieser ihrer ersten Kraftprobe eine ganz erstaunlich glückliche und feste Hand.

In den österreichischen Erblanden hatte sich ein gefährlicher Sturm erhoben, der sich gegen das vom verstorbenen Kaiser geschaffene Beamtentum, die Bureaukratie, wie man sie später nennen sollte, richtete. Die Stände, schon lange erbittert über die neuen Zentralämter, über den Vorstoß des landesfürstlichen Absolutismus, der ihre Freiheiten mit dem Untergang bedrohte, nötigten das von Maximilian eingesetzte Regiment dazu, sich nach Wiener Neustadt zurückzuziehen, und übernahmen selber die Regierung. Doch schickten sie Gesandte zu beiden Brüdern, um ihr Vorgehen zu rechtfertigen und zu bitten, daß wenigstens einer der neuen Landesherrn nach Österreich kommen möge. Daß nun Karl der ständischen Abordnung eröffnen ließ, sie hätten für jetzt und die nächste Zeit wichtigere Dinge zu tun, als ihre Erbländer aufzusuchen, wirkte gerade auch nicht beruhigend auf diese. Zum Glück für die Brüder brachen innerhalb der Ständeschaft Gegensätze aus, die zu einer vollständigen Isolierung der radikalen Gruppe, der Niederösterreicher und Wiener, führen sollten.

Karl war in der Tat mit überaus wichtigen Angelegenheiten beschäftigt. Um die durch Maximilians Tod erledigte Kaiserkrone entspann sich ein erbittertes Ringen mit dem Franzosenkönig Franz I., der mit Bestechungsgeldern nicht geizte, aber es gelang Karl, seinen Gegner aus dem Felde zu schlagen, – und am 28. Juni 1519 wurde er einstimmig zum römischen König gewählt.

Der Staatsrechtslehrer Samuel Pufendorf hat diese Kaiserwahl den verhängnisvollen Wendepunkt in der deutschen Geschichte genannt. Mit Karl bestieg das Mittelalter und der Gedanke des Weltimperiums den Thron, und dies just in einem Augenblick, da es galt, zu einer der schwierigsten und bedeutungsvollsten Fragen Stellung zu nehmen – der Tat des Augustinermönchs Martin Luther, der am 31. Oktober 1517 seine berühmt gewordenen fünfundneunzig Thesen an die Schloßkirche von Wittenberg angeschlagen und damit einen gewaltigen Brand entfacht hatte.

Der verstorbene Kaiser scheint eine Ahnung von der großen Bedeutung dieser aus der tiefsten Seele des deutschen Volkes entsprungenen Bewegung gehabt zu haben, soll er doch gesagt haben: Man möge den Mönch fleißig bewahren; denn man wisse nicht, zu was man ihn brauchen könne. Maximilian, der stets mit dem Gedanken einer Kirchenreform beschäftigt und der Idee einer deutschen Nationalkirche nähergetreten war, der einmal die Frage aufgeworfen hatte, »ob nicht jeder Monotheist in seiner Religion selig werden könne?«, wäre wohl imstande gewesen, der Reformation eine heilbringende Richtung zu geben. Aber war dies auch von dem undeutschen Karl V. zu erwarten?

An Mahnungen, die Situation für Deutschland auszunützen, hat es wahrhaftig nicht gefehlt. »Tag und Nacht will ich Dir dienen ohne Lohn,« so rief ihm Ulrich von Hutten begeistert zu, »manchen stolzen Helden will ich Dir aufwecken. Du sollst der Hauptmann sein, um die römische Zwingherrschaft zu zerbrechen und Deutschlands Recht und Freiheit wiederherzustellen.« Und der Reformator selber sprach in seiner Kampfschrift »An den christlichen Adel deutscher Nation« erwartungsvoll von dem jungen, edlen Blut, »das ihnen Gott zum Haupte gegeben und damit viel Herzen zu großer guter Hoffnung erweckt habe.«

Allein Karl V. überhörte diesen Weckruf, der ihm aus der Führerschichte des deutschen Volkes entgegenschallte. Der Herrscher, der sich rühmte, daß in seinem Reiche die Sonne nicht untergehe, war für das Wohl und Wehe Deutschlands unempfänglich. Der Geist, der ihn beseelte, war der Spaniens mit seiner Inquisition und seinen Glaubensgerichten, wie ihn die Jahrhunderte währenden Kämpfe gegen Andersgläubige großgezogen hatten. In Worms, auf seinem denkwürdigen ersten Reichstag, wo er mit dem deutschen Mönch zusammentraf, hat er über den »Ketzer« den Stab gebrochen. Das Wormser Edikt vom 8. Mai 1521, das Martin Luther und seine Religion in Acht und Bann tat, war der »Absagebrief Karls V. an die deutsche Nation«. Nicht mit Unrecht hat ihn Napoleon einen Narren geheißen, weil er den großen Augenblick versäumt habe, um an der Spitze der Nation die deutschen Fürsten und die päpstliche Allmacht zu stürzen, Deutschland zu einem Einheitsstaat und damit zur ersten Macht der Erde zu erheben. In der Tat war es die »großartigste« Gelegenheit, die sich in der deutschen Geschichte jemals geboten hat, mit einmütiger Unterstützung der Nation zu einer einheitlichen und mächtigen Gestaltung des Vaterlandes zu gelangen. Oft mag Karl später Anwandlungen von Reue gehabt haben, als er gegen eine Welt von Feinden im Kampfe stand, als ihm die ganz einzig geartete Koalition – die deutschen Ketzer, der »allerchristlichste« König, der Heilige Vater in Rom und die Türken – hart und immer härter zusetzte.

Allein fürs erste ging alles für Karl glücklich vonstatten. Auch in Spanien hatte sich gegen den »Fremden« ein furchtbarer Aufstand erhoben, aber in der Schlacht von Villalar – im April 1521 – wurden die »Comuneros« niedergeworfen, damit freilich auch die Kraft des Bürgertums, die Wurzel des Volkswohlstandes, tödlich getroffen. Und zur selben Zeit bezwang sein Bruder Ferdinand, dem er in einem Geheimvertrag die Herrschaft über die österreichischen Länder überlassen hatte, die Ständerevolution. Ohne Wien, den Hauptherd der Aufruhrbewegung, zu berühren, war der Erzherzog von den Niederlanden aus nach Wiener Neustadt geeilt, um hier, ganz nach den Vorschriften Machiavellis, ein Exempel zu statuieren. Im August 1522 fielen auf dem Marktplatz die Häupter der zwei Adligen Eitzing und Pucheim, dann des Stadtrichters Siebenbürger und fünf anderer Bürger.

Das Wiener Neustädter Blutgericht, das in der Erinnerung noch lange fortleben sollte, war nun freilich nicht geeignet, dem neuen Landesherrn die Herzen der Österreicher, die an ein patriarchalisches Verhältnis zum Herrscherhause gewöhnt waren, zu gewinnen. Sicherlich war er überzeugt davon, daß er wirklich »Gnade für Recht« habe ergehen lassen, indem er nur die Rädelsführer, nicht auch die Irregeleiteten, hatte hinrichten lassen, und man braucht nicht anzunehmen, daß er schon aus übler Erfahrung sprach, wenn er drei Monate später sich bemüßigt fühlte, seinem älteren Bruder die Mahnung zu erteilen, den Aufständischen in Spanien gegenüber zugleich mit der Gerechtigkeit auch Mitleid und Milde walten zu lassen, damit man wohl gefürchtet, aber auch geliebt werde. Der Liebe der Österreicher stand auch im Wege, daß sie nicht Spanisch und er nicht Deutsch verstanden.

Indes ging Ferdinand unbeirrt seinen Weg weiter. Die ständischen und städtischen Freiheiten werden in spanische Stiefel geschnürt, Polizeiordnungen erlassen, durch welche das ganze bürgerliche Leben, auch – und nicht zuletzt – der sittliche Wandel, geregelt erscheint. Strenge Mandate ergehen gegen die Ausbreitung der neuen Lehre und bald flammen auch in Wien, seiner Residenzstadt, Scheiterhaufen auf. Freilich lenkt hier der Erzherzog, der auch ebenso klug als energisch war, bald ein, als er sah, daß er, um den Geboten Folge zu leisten, nahezu die gesamte Bevölkerung Österreichs dem Henker hätte überliefern müssen. Er unternahm es daher, das Übel an der Wurzel zu fassen, die oft und oft gerügten Schäden an der alten Kirche zu heilen, und hier gab es wahrhaftig genug zu tun. Wie schlecht es um diese bestellt war, dafür liefert der Wiener Bischof Revellis ein merkwürdiges Zeugnis, indem er sich weigerte, einen Wiedertäufer in den im Bischofshofe gelegenen Kerker aufzunehmen – mit der Begründung, er habe schon sehr oft »Pfarrer, Kuraten und andere schlechte Menschen« eingesperrt, die durch einen Häretiker noch mehr verdorben würden. Und nicht minder trostlos sah es in den Klöstern aus. Der Prior der Karmeliter saß wegen Ehebruchs im Universitätskerker und eine Nonne von St. Klara war niedergekommen, ohne daß der Bischof eine Strafe verhängen konnte, da dieses Kloster nicht seiner Gerichtsbarkeit, sondern Rom unterstand. Mit fester Hand hat Ferdinand auch hier reformierend eingegriffen. Auf allen Gebieten, so kann man sagen, verstand er es, Ordnung zu schaffen; er hat so recht den modernen Beamten- und Wohlfahrtsstaat in Österreich begründet.

Und es währte nicht lange, so strebte der also innerlich gefestigte Hausstaat auch über seine räumlichen Grenzen gewaltig hinaus. Ferdinand hatte der auf dem Wiener Kongreß von 1515 geschlossenen Heiratsabrede gemäß am 11. Dezember 1520 mit Anna, der Schwester König Ludwigs von Böhmen und Ungarn, sich vermählt, der seinerseits die Infantin Maria, eine Schwester Ferdinands, heimführte. Da trat nun das welthistorisch bedeutungsvolle Ereignis ein: Ludwig, der letzte Jagellone, findet in der großen Türkenschlacht bei Mohács – am 29. August 1526 – nebst vielen Großen seines Reiches den Tod. So waren die beiden Kronen erledigt, und Ferdinand säumte nicht, seine Ansprüche anzumelden. Aber nur in Böhmen gelingt es ihm, die Krone zu erlangen; in Ungarn dagegen wählt ein Teil der Großen einen einheimischen Adligen, Johann Zápolya, zum König.

Ferdinand muß sich also die Herrschaft über Ungarn erst erkämpfen. Ende Juli rückt er gegen Zápolya ins Feld. Schwer mag ihm der Abschied von seiner geliebten Gattin gefallen sein, denn Anna, die ihm bereits eine Tochter – es war Elisabeth – geboren hatte, erwartete in der nächsten Zeit ihre Niederkunft. Auf dem Wege nach der Krönungsstadt Ofen, die im Besitze seines Gegners sich befand, ereilte ihn die Nachricht von der Geburt seines ersten Sohnes.

Der erwartete Thronfolger kam am 1. August 1527 »gegen der Nacht« zur Welt und erhielt bei der vier Tage später vollzogenen Taufe nach seinem Urgroßvater den Namen Maximilian.

Es ist leider nichts darüber bekannt, wie im Augenblick seiner Geburt die Konstellation der Gestirne, die nach der Sitte jener Zeit genauestens beobachtet wurde, beschaffen war. Politisch genommen stand sie im Zeichen des Kampfes, der ersten Machterfolge des Hauses Habsburg, aber auch des entschiedenen Gegenstrebens. Der Franzosenkönig Franz I. wird in der Schlacht von Pavia, am 24. Februar 1525, entscheidend geschlagen, gerät in des Kaisers Gefangenschaft und entsagt im Madrider Frieden vom Januar 1526 allen Ansprüchen auf Italien und Burgund. Und im Jahre darauf wird auch der Papst auf das empfindlichste gedemütigt. Im Mai 1527 dringen kaiserliche Soldaten in die ewige Stadt ein, plündern und brandschatzen sie in vandalischer Weise, Klemens VII. wird verhöhnt und gefangengenommen, die fast durchweg lutherischen Landsknechte treiben mit den Insignien des Papstes und den kostbaren Reliquien ihren Spott und rufen angesichts des Heiligen Vaters Martin Luther zum Papst aus. Der Söldnerhauptmann Sebastian Schärtlin von Burtenbach schildert die Szene, da seine Landsknechte in die Engelsburg eingedrungen waren und in den Kreis der erschreckten Kardinäle traten, kurz und vielsagend: »war ein großer Jammer unter ihnen, wurden wir alle reich«.

Der »Sacco di Roma« von 1527, dem Geburtsjahr Maximilians, ist zu einem welthistorisch bedeutungsvollen Markstein in der Geschichte der Gegenreformation geworden. Die Verwüstung der päpstlichen Hauptstadt wurde als Strafgericht Gottes über das sündhafte, im heidnischen Schönheitskult der Renaissance versunkene Italien aufgefaßt. Kaum zehn Jahre darauf wird unter Paul IV. nach spanischem Muster die Inquisition eingeführt – »über die zertretenen Keime des Evangeliums und über die abblühende Kultur der Hochrenaissance legt sich mit schwerer, rauher Hand die katholische Restauration«. Unter dem Eindruck dieser verdüsterten Seelenstimmung malt Michelangelo sein »furchtbares« Jüngstes Gericht, diese »Verherrlichung unerbittlicher Gerechtigkeit«, und einer der frivolsten Humanisten Pietro Aretino, konnte sich an den nackten Leibern stoßen, die dann auch sorgfältig übermalt werden mußten.

So bereitete sich in Rom der Rückschlag gegen die neue Lehre vor, die in Deutschland just damals im besten Vordringen war und gerade die führenden Kreise im Staat wie in der Gesellschaft derartig durchdrang, daß Ferdinand, die Unmöglichkeit erkennend, mit einem Schlage hier Wandel zu schaffen, sich veranlaßt sah, mit dem Ketzertum zu paktieren. Immer mehr sollte sich der Habsburger, der mit seinen spanischen Gewaltmethoden und Schreckmitteln die Herrschaft begonnen, zu einem rechten deutschen Fürsten milderer Denkungsart entwickeln. Dies um so mehr, als sich die ungarische Frage, die Ferdinand kurz vor der Geburt Maximilians angeschnitten hatte, immer ungünstiger gestaltete und zur Bedachtnahme auf die Wünsche der erbländischen Stände mahnte. Zeit seines Lebens sollte Ferdinands Sohn über diesen Konflikt nicht hinauskommen.

Doch zunächst wandelte der junge Maximilian unter einem guten Stern: es war ihm das Glück beschieden, unter der Obhut zärtlicher, fürsorgender Eltern heranzuwachsen. Über die Mutter wissen wir nicht viel mehr, als was der venezianische Gesandte im Jahre 1547, bald nach ihrem Tode, berichtet, und wenn man will, so war es viel; es hört sich wie eine Umschreibung des Dichterwortes an: »Ihr schöner Lebenslauf war Liebe.« »Die Königin Anna«, so schreibt er, »war in Wahrheit von überaus großer Schönheit der Seele und des Körpers und liebte so sehr den König und dieser sie, daß sie durch sechsundzwanzig Jahre, welche sie miteinander lebten, das Muster einer wahrhaften Ehe waren; sie gebar dem König fünfzehnmal mit Erfolg, von welchen zwölf Kinder leben, drei Söhne und neun Töchter, alle im ganzen schön …«

Kaiserin Anna, Gemahlin Ferdinands I.

Neun Töchter! Dies war ein politisch sehr wertvolles Kapital. »Die Töchter«, so belehrte Ferdinand einmal seinen Sohn, »müssen von den Fürsten dankbarer begrüßt werden als die Söhne; denn diese zerreißen die Staaten, jene aber schaffen Verschwägerungen und Freundschaften.« Doch auch sonst, vom rein menschlichen Standpunkt, mag die zahlreiche Kinderschar für die Eltern ein wahrer Segen gewesen sein; denn die Söhne wie die Töchter werden uns allgemein als gutgeraten geschildert. Der Kardinallegat Aleander, der im Jahre 1538 die Familie Ferdinands sah, glaubte einen Engelchor vor sich zu haben: so schön, so bescheiden, so gut erzogen in Wissen und Glauben erschienen sie ihm. Der venezianische Gesandte Giustiniani bezeichnet zwei Jahre später Maximilian als »groß, schön und ernst« und fand seinen nächstältesten Bruder Ferdinand noch schöner und freundlicher. Aber allen fiel bei jenem die »große Lebhaftigkeit« seines Geistes auf. An geistigen Fähigkeiten scheint Maximilian alle seine Geschwister überragt zu haben.

Die Prinzen und Prinzessinnen dürften auch nicht gerade verwöhnt worden sein. In einer Weisung Annas an die Erzieher ihrer Töchter heißt es sehr resolut: »Gebet ihnen ein schwarze Partecken (= Stück Brot) oder vier und lassends aufschroten, und wenn sie dürstet, so gebet ihnen ein sauren Wein oder dünn Bier; wollen sie es nit trinken, so bringet ihnen den Wasserkrug, alsdann wird ihnen besser.« Daß aber im Verkehr der Eltern mit ihren Kindern ein gemütlicher Ton herrschte, bezeigt der Kosename »Äffchen«, mit welchem die Erzherzogin Anna, der dritte Sprößling, belegt wurde. Den Söhnen gegenüber hielt Vater Ferdinand – dies war noch ganz spanische Art – auf Einhaltung gewisser Förmlichkeiten, um das Gefühl der Ehrfurcht und Obedienz zu wecken: in seiner Gegenwart hatten sie unbedeckten Hauptes, mit dem Barett in der Hand, zu stehen, und sich erst dann, wenn ein Wink es ihnen gestattete, zu setzen.

Die ersten Knabenjahre verlebte Maximilian im Kreise seiner Geschwister im schönen Innsbruck, der Lieblingsstätte seines kaiserlichen Urgroßvaters, und an diesen langjährigen Aufenthalt in der Hauptstadt Tirols erinnert auch die eigentümliche Ausdrucksweise, der er sich in seinen Briefen – er schrieb »Schprache« statt Sprache – bediente. Die Erziehung war die damals bei Prinzen übliche: Unterricht und Spiel waren genau geregelt; man las Klassiker und huldigte besonders dem Brettspiel. Als Lehrer begegnen uns die beiden hochangesehenen Professoren der Wiener Universität Kaspar Ursinus Velius und Georg Tannstetter. Im Unterricht spielte die Kenntnis der Sprachen eine hervorragende Rolle. Maximilian beherrschte nicht weniger als sieben Sprachen, nebst der deutschen die französische, spanische, italienische, tschechische, ungarische und lateinische. Als nach seinem Tode, so berichtet ein venezianischer Gesandter, die Ärzte das Gehirn untersuchten, fanden sie dasselbe trocken und warm und meinten diese Erscheinung auf »die große Zahl der Sprachen, die er verstand, die Kenntnis so vieler Dinge sowie die Klugheit und Geschicklichkeit, die man an ihm bewunderte«, zurückführen zu müssen.

Man darf annehmen, daß auch, und nicht zuletzt, auf die religiöse Erziehung die größte Sorgfalt verwendet wurde, und vielleicht hatte Ferdinand vornehmlich aus diesem Grunde die stärkende Tiroler Luft gewählt, um seine Kinder vor der Gefahr der Ansteckung durch die »Seuche« des Protestantismus besser bewahren zu können. Allein gerade in diesem Punkte scheint etwas nicht in Ordnung gewesen zu sein. In das Dunkel, das die Jugend auch der Höchstgeborenen zu verhüllen pflegt, dringt plötzlich wie ein greller Blitz die Nachricht von einer ganz merkwürdigen Szene am Hofe Ferdinands.

Wir hören – der Nuntius Fabio Mignanelli und der Kardinallegat Girolamo Aleander berichten es übereinstimmend nach Rom – von einer Beratung, die König Ferdinand im Oktober 1538 zu Linz in Gegenwart seiner beiden Söhne Maximilian und Ferdinand, seiner ältesten Tochter Elisabeth und des Bischofs von Trient über die Wiederbesetzung mehrerer Hofämter abgehalten hatte. Diese Beratung war, so vernehmen wir weiter, lang und schwierig, weil es an Leuten fehlte, die im Punkte des Glaubens als sicher gelten durften. Aber endlich wurde die Ernennung der neuen Minister und Erzieher vollzogen, und nun hielt der König an sie und die anderen Hofbeamten eine Ansprache, die sich seltsam genug ausnimmt. Sollte sich jemand unterstehen, erklärte er drohend, mit seinen Kindern etwas von der neuen Lehre zu reden und sie von dem wahren Weg abzulenken versuchen, dann würde er ohne Ansehen der Person und des Standes den Schuldigen köpfen lassen; die Söhne aber wolle er, falls sie ihm einen solchen Versuch nicht sofort anzeigten, körperlich züchtigen. Erschrocken vernahmen die Anwesenden die zornvollen Worte des Königs.

Was war der Grund für diesen auffallenden Vorgang? Sicherlich hing er mit einem anderen Vorfall zusammen, der sich kurz vorher abgespielt hatte – der Entlassung Wolfgang Schiefers, eines der Erzieher der Prinzen. Schiefer, ein Elsässer, war seinerzeit ein Schüler und Tischgenosse Martin Luthers gewesen, und diese Verbindung mit Wittenberg trat auch jetzt in die Erscheinung. Der gemaßregelte Lehrer wurde von Luther und Melanchthon dem Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen als Erzieher für dessen Söhne empfohlen, und in dem Empfehlungsschreiben heißt es, daß Schiefer, »so vor fünfzehn Jahren zwei Jahre lang zu Wittenberg studiert und König Ferdinands Sohne Praeceptor gewest, aber des Evangelii halber Verfolgung erlitten«, zu dem Schulmeisteramt wohl tauge.

Man darf wohl annehmen, daß König Ferdinand von dem protestantischen Vorleben und der Gesinnung Schiefers keine Ahnung hatte, aber bei einer größeren Sorgfalt in der Auswahl des Erziehers wäre der Skandal, daß Schiefer tatsächlich in die Seele des jungen Thronfolgers »den Samen der neuen Lehre pflanzen« konnte, nicht so leicht möglich gewesen. So ist es denn zu erklären, daß später Papst Paul IV. gegen den König den Vorwurf erhob, er habe Maximilian unter lutherischer Aufsicht erziehen lassen.

Allerdings – eine solche Auswahl mag unter den damaligen Verhältnissen, da die Lehrmeinungen der katholischen Kirche noch vielfach schwankten und Anhänger des Evangeliums sich mit vollster Überzeugung als »katholisch« bezeichneten, nicht immer leicht gewesen sein. Nicht zuletzt war der König doch auch auf den Rat seiner Minister angewiesen, die nicht alle in religiöser Hinsicht zuverlässig waren. Gar so übertrieben war es sicherlich nicht, wenn der Erzbischof von Lund vier Jahre vorher gegen Kaiser Karl V. sich beklagt hatte, daß es am Hofe Ferdinands nur wenige gebe, »welche nicht nach dem Luthertum rochen«. Man wird es aber jetzt verstehen, daß die Beratung in Linz, die sich um den Nachfolger Schiefers drehte, so lang und schwierig war und die Vorsichtsmaßregeln, so weit dies möglich war, verschärft wurden. In der Weisung für den Erzieher des dritten Sohnes Karl heißt es: »Er soll den Prinzen zum gesunden, tauglichen, freundlichen und vor allem christlich-frommen Menschen heranbilden, deshalb auf gutes Beispiel in der Um- und Untergebung desselben strenge sehen, durchaus niemanden ohne sein Wissen, weder bei Tag noch bei Nacht, zu ihm lassen …«

Allein was nützten alle noch so strengen Gebote und Maßnahmen zur Fernhaltung der ketzerischen Einflüsse, wenn die Politik des Kaisers wie des Wiener Hofes selber mit den Ketzern sich verbündete – wohl oder übel sich verbünden mußte! Die Macht des deutschen Protestantismus befand sich seit dem Wormser Edikt, das ihn mit Acht und Bann belegte, in beständigem Aufstieg: gerade mit den dreißiger Jahren beginnt die eigentliche Glanzzeit der neuen Lehre. Nachdem im Jahre 1534 das Herzogtum Württemberg für das Evangelium gewonnen worden war, wandten sich ihm fünf Jahre später die Beherrscher zweier der größten Territorien des Reiches zu, die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg. Im Jahre 1542 wird auch in Braunschweig die Reformation eingeführt, und schon beginnt sie in die geistlichen Länder, wie das Kurfürstentum Köln, erfolgreich einzudringen.

Solchen reißenden Fortschritten gegenüber waren die Habsburger vollkommen machtlos; denn die Türken und die Franzosen nahmen ihre ganze Kraft in Anspruch. Insbesondere die Lage in Ungarn gestaltete sich derart bedrohlich, daß man nicht nur nicht daran denken konnte, die protestantischen Fürsten zu bekämpfen, sondern bemüht sein mußte, ihre Hilfe zu gewinnen. Nach dem großen Türkensturm von 1529 war nahezu das ganze Land der heiligen Stephanskrone in den Besitz des Fürsten Zápolya gekommen. Es gelang aber Ferdinand in der Folge, sich mit seinem Rivalen zu verständigen. In einem Geheimvertrag, der am 24. Februar 1538 zu Großwardein geschlossen wurde, kam man dahin überein, daß Zápolya wohl den Teil Ungarns, den er zur Zeit in der Hand hatte, als selbständiges Königtum behalten, nach seinem Tode aber sein ganzes Land an Ferdinand fallen sollte.

Als aber ein paar Jahre darauf, am 21. Juli 1540, Zápolya starb und ihm sein minderjähriger Sohn Johann Siegmund folgte, brachen die Türken in Ungarn ein und besetzten Ofen – Ungarn wurde eine türkische Provinz. Die Gefahr einer Überflutung nicht nur der habsburgischen Länder, sondern auch Deutschlands war wiederum nähergerückt, und der Gesandte Ferdinands durfte, als er hilfesuchend bei den Reichsfürsten vorsprach, zur Begründung seines Begehrens geltend machen, daß es sich darum handle, »Deutschland selbst in Ungarn zu retten«. In der Tat raffte sich der Speirer Reichstag von 1542 zu einer Türkenhilfe auf, aber der Feldzug des Reichsheeres unter Führung des Kurfürsten Joachim von Brandenburg, der »durch gänzliche Abwesenheit aller kriegerischer Tugenden glänzte«, verlief recht kläglich. Es kam wirklich so, daß die Armee, die am 10. Juli von Wien aufbrach und langsam auf Pest vorrückte, »nur dem Kriegsruf der Deutschen, nicht aber den Türken gefährlich wurde«. Es fehlte, wie König Ferdinand wehmütig bemerkte, »an dem Gehirn für gute Führung, nicht an Leuten und Sachen«.

Auf dem nächsten Reichstag, der sich im Januar 1543 zu Nürnberg versammelte, erschien König Ferdinand in Begleitung Maximilians, um neuerdings die Unterstützung der Reichsstände für den Türkenkrieg in Anspruch zu nehmen. Die protestantischen Fürsten erklärten brüsk, vor Erfüllung ihrer religiös-politischen Wünsche jede Hilfe ablehnen zu müssen. Die katholischen Stände aber weigerten sich, auf diese Bedingung einzugehen, und ihnen schlossen sich die Gesandten des evangelisch gesinnten Herzogs Moritz von Sachsen an. Das Ergebnis war, daß König Ferdinand keine Reichshilfe bewilligt erhielt.

Für den damals sechzehnjährigen Thronfolger, der zum ersten Male einem Reichstag beiwohnte, bildete der negative Ausgang der Verhandlungen sicherlich einen politischen Anschauungsunterricht von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Er hatte auch Gelegenheit zu sehen, wie der Albertiner Moritz, der eine durchaus neutrale Stellung zwischen dem Bunde der Schmalkaldner und dem Kaiser eingenommen hatte, von beiden Teilen eifrigst umworben wurde.

Von Nürnberg reisten Vater und Sohn nach Prag, wo Maximilian die Bekanntschaft mit jenem Fürsten machte, der später einer seiner besten Freunde aus dem lutherischen Lager werden sollte – August von Sachsen, dem Bruder des Herzogs Moritz. Der Kaiser hatte es darauf angelegt, die hochbegabten Albertiner, die mit dem Kurfürsten von der ernestinischen Linie in Fehde standen, von dem Schmalkaldner Bund abzuziehen und für den Kampf gegen die Türken, Franzosen und nicht zuletzt die deutschen Protestanten zu gewinnen. Herzog Moritz, der bereits an dem letzten Türkenfeldzug teilgenommen und ob seiner Kühnheit um ein Haar den Reitertod gefunden hätte, wurde von Ferdinand, sobald er Kunde erhalten hatte, daß die Türken von Ofen donauaufwärts zögen, »flehend« gebeten, ihm Truppen zu schicken.

So waren es denn Kaiser Karl V. und sein Bruder selber, die den Thronfolger in nahe Berührung mit Protestanten brachten – eine Tatsache, die aus dem Grunde unterstrichen zu werden verdient, weil Maximilian später dieser Umgang mit Ketzern schwer verübelt werden sollte.

Schon das nächste Jahr gab dem Thronfolger Gelegenheit, seine politische Schulung zu vervollkommnen. König Ferdinand hatte sich entschlossen, ihn und den zweitältesten Sohn Ferdinand an den Kaiserhof zu führen. Hier sollte Maximilian vier Jahre verleben und Zeuge von welthistorischen Ereignissen werden, die, schon lange vorbereitet, über die deutschen »Ketzer« und »Rebellen« hereinbrachen.

Am 11. März 1544 zog der König mit den zwei Erzherzögen in der alten Kaiserstadt Speyer ein, wohin die Reichsstände zusammenberufen worden waren. Diese Tagung, die im Zeichen des neuen Waffenganges gegen Frankreich stand, bedeutete wohl den Höhepunkt der Machterfolge des Protestantismus: Kaiser Karl V. sagte den Lutheranern die Berufung eines freien Konzils, beziehungsweise die Regelung der religiösen Frage auf einem Reichstag zu. Dafür bekam er eine stattliche Hilfe bewilligt, und er konnte in einem glänzend durchgeführten Feldzug, an welchem Maximilian und die beiden Albertiner Moritz und August teilnahmen, die Franzosen niederringen.

Im Frieden von Créspy, der am 16. September unterschrieben wurde, verpflichtete sich König Franz, den Kaiser gegen die Türken zu unterstützen, schnitt aber im übrigen derart gut ab, daß man sich auf kaiserlicher Seite baß darüber wunderte. Der französische König, wurde spitz gesagt, hätte solche Bedingungen stellen können, wenn er ebenso nahe bei Madrid gewesen wäre, wie Karl bei Paris. Allein der Kaiser wußte recht gut, warum er seinen Gegner derart schonte: er war entschlossen, endlich einmal die deutsche Ketzerei auszurotten, und brauchte die Sicherheit, daß der französische König den Schmalkaldnern nicht beispringen werde, die denn auch gegeben wurde. Der Friede wurde durch eine Heiratsabrede gekrönt: Herzog Karl von Orléans, der zweite Sohn des Königs, sollte mit der Hand Marias, der Tochter des Kaisers, die Niederlande oder als Gemahl einer Tochter König Ferdinands Mailand erhalten.

Nach einem längeren Aufenthalt in Brüssel, wo es wie in Créspy zahlreiche Festlichkeiten gab und Maximilian auch dem merkwürdigen, selbst für die damalige Zeit befremdenden Einzug der Herzogin von Étampes, der Maitresse des französischen Königs, an der Seite seiner rechtmäßigen Gemahlin, beiwohnte, ging es nach Worms. Hier wurde über die schwerwiegende Frage der kirchlichen Einigung, freilich ohne Erfolg, verhandelt; denn die Katholiken wollten sie auf dem eben eröffneten Konzil von Trient zur Entscheidung bringen, während die Protestanten auf der Einberufung eines Nationalkonzils beharrten. Im Juli 1545 verabschiedete sich Maximilian vom Kaiser, um sich zunächst mit seinem Vater nach Böhmen zu begeben.

Ein Jahr später findet sich Maximilian wiederum am Hofe seines kaiserlichen Oheims in Regensburg ein. Im Juni 1546 war der Kronprinz mit seiner Mutter und mehreren Geschwistern in die alte Reichsstadt gekommen. Wichtige Familienereignisse standen bevor. Am 4. Juli beging man die Hochzeit der Erzherzogin Anna, die Ferdinand am 7. Juli 1528 als drittes Kind geboren war, mit Albrecht, dem einzigen Sohne Herzog Wilhelms IV. von Bayern, und bei den sich ihr anschließenden Festlichkeiten erhielt Maximilian vom Kaiser den Orden vom goldenen Vlies. Zwei Wochen darauf fand in gleich feierlicher Weise die Trauung Marias, die am 15. Mai 1531 zur Welt gekommen war, mit dem Herzog Wilhelm von Jülich-Cleve statt, außerdem wurden Eheverbindungen der Erzherzoginnen Magdalena und Katharina mit Emanuel Philibert von Savoyen und mit Franz Gonzaga von Mantua verabredet. Am 20. Juli verabschiedete sich das Königspaar von Karl. Bei der Trennung Maximilians von seinen Eltern und Geschwistern ging es »nicht ohne Tränen« ab – seine Mutter sollte er nicht wiedersehen.

Kaiser Karl V. stand unmittelbar vor Ausbruch des Schmalkaldner Krieges, der bisher immer verschoben und in der letzten Zeit in aller Heimlichkeit vorbereitet worden war. Schon in Worms hatten die Spanier in der Umgebung des Kaisers ganz unverhüllt von der kommenden Abrechnung mit den deutschen Ketzern gesprochen. Noch hütete sich Karl, ihr den Anstrich eines Religionskrieges zu geben und die Maske vor der Zeit fallen zu lassen, wie ja denn auf dem Wormser Reichstag die Frage des kirchlichen Ausgleichs behandelt wurde. Noch vor seiner Abreise nach Regensburg, wohin er die Reichsstände berufen hatte, ließ er das Gerücht verbreiten, er denke an einen Zug nach Algier. Auf eine Anfrage der Protestanten, was er mit seinen Rüstungen bezwecke, wurde ihnen die Antwort zuteil: Karl wolle nichts anderes als Einigkeit und Frieden im Reiche herstellen; gegen die Ungehorsamen aber müsse er nach dem Recht und kraft seiner Autorität verfahren. Und die Tatsache, daß so viele Protestanten im Lager des Kaisers bereitstanden, gegen die Schmalkaldner zu Felde zu ziehen, gab der offiziellen Angabe einen Schein von Berechtigung, wie es auch in einem Volksliede hieß:

»Drumb ist es nur ein bloßer Schein,

Damit die Sach muß gfärbet sein.«

In der Tat war es dem Kaiser gelungen, den Herzog Moritz von Sachsen, nach dem er schon seit Jahren seine Netze ausgeworfen hatte, einzufangen, indem er ihm die Schutzherrschaft über die Stifter Magdeburg und Halberstadt und überdies noch Kur und Land seines Vetters Johann Friedrich in Aussicht stellte. Und ebenso wurden Erich von Braunschweig, Hans von Küstrin und der Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Bayreuth gewonnen.

Zu spät erkannten die Schmalkaldner den Ernst der Lage. Es gab für sie jetzt kein anderes Mittel als, wie sich ein Augsburger ausdrückte, »schändlich von Gott und aller Ehrbarkeit zu weichen oder zu fechten«. Sie wählten das letztere, aber wiederum trat dabei die politische Schwäche des deutschen Protestantismus in unheilvoller Weise zutage. Nachdem sie infolge des Haderns ihrer Führer die beste Zeit verloren hatten, zögerten sie auch jetzt, die für sie günstige Situation, da der Kaiser fast wehrlos in Regensburg saß, auszunützen und vor der Ankunft seiner Truppen aus den Niederlanden und Italien einen entscheidenden Schlag zu führen. Wer annehmen wollte, daß die beiden Parteien, die sich seit einem halben Menschenalter in Kampfesstellung gegenüberstanden, auf das Signal zum Losbruch des Religionskrieges wie wütend übereinander herfielen, wird über die schleppende Art, in der er geführt wurde, einigermaßen erstaunt sein. Es war wirklich, wie man höhnte, »ein Krieg, darüber allen Menschen die Weile lang wird«.

Der Erzherzog Maximilian wurde mit dem Kommando über eine Reiterabteilung und der Führung des Reichsbanners betraut. Bei der Beschießung der Stadt Ingolstadt, die am 31. August begann und vier Tage währte, flog eine sechsunddreißigpfündige Kugel durch sein Zelt. Mit sichtlicher Genugtuung sandte der Prinz diese Kriegstrophäe seiner Schwester Anna nach München.

Indes, das lange Lagerleben, die reichliche Muße, welche die Kriegsaktionen gestatteten, scheinen bei dem nun neunzehnjährigen Erzherzog nicht die günstigsten Wirkungen erzielt zu haben. Vater Ferdinand sieht sich veranlaßt, in einer längeren Epistel – sie ist vom 13. und 14. Februar 1547 aus Leitmeritz datiert – Maximilian seines leichtsinnigen Lebens wegen eine tüchtige Strafpredigt zu halten, wobei er sich auf frühere Ermahnungen berufen konnte.

Zunächst warnt der König seinen Sohn, der sich, wie er hörte, dem übermäßigen Genuß starker Weine ergebe, vor den Folgen der Trunkenheit. Auch vor geschlechtlichen Ausschreitungen möge er sich in acht nehmen; aber wenn er sich schon in diesem Punkte nicht zurückhalten könne, dann solle er wenigstens »vorsichtig« zu Werke gehen, jeden »Skandal« meiden, es auch nicht mit Verheirateten treiben und keine Gewalt anwenden.

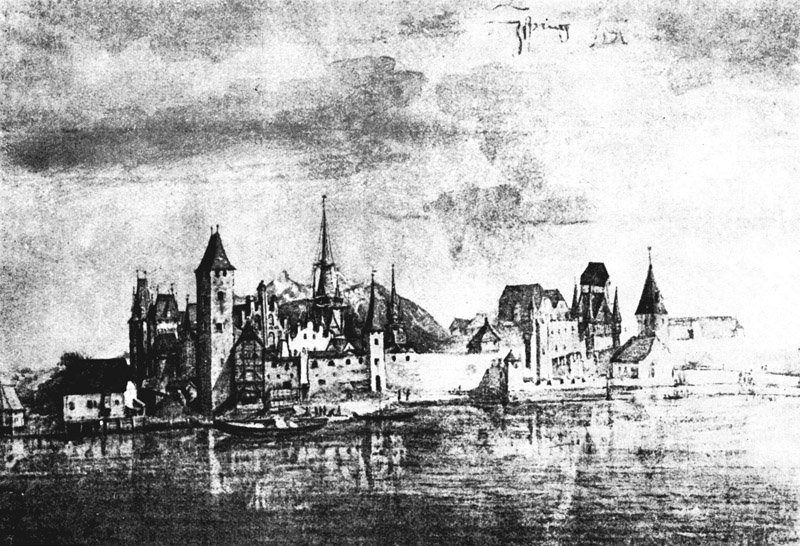

Innsbruck

Das religiöse Verhalten Maximilians und seines Bruders Ferdinand muß ebenfalls dem König Sorge bereitet haben; denn er hält es für nötig, sie zum Beharren in der alten katholischen Kirche zu ermahnen. In dieser herrsche die größere Eintracht, während die Protestanten zerspalten, unbotmäßig, keine Autorität weder des Papstes oder der Konzilien noch des Kaisers mehr zu dulden geneigt seien. Die Katholiken hätten einen festen Grund auf festem Felsen, ihre Gegner aber auf Sand gebaut. Keiner der Neuerer führe ein gutes Leben, gebe ein gutes Vorbild, sondern alle seien sie mit den schlimmsten Lastern behaftet. »Daher, teuerste Söhne,« beschwört er sie, »haltet Euch fern von ihren Ketzereien und Irrlehren, und bleibt bei der katholischen Kirche und trennt Euch von ihr in keiner Weise.«

Schwer fiel es dem Vater auf die Seele, daß er bei seinem ältesten Sohne solche Anzeichen von Unbotmäßigkeit bemerkte. Er sei »störrig«, klagt er, höre nicht auf die Ratschläge der für ihn bestellten Dienstpersonen, leihe vielmehr leichtfertigen Menschen sein Ohr. »Mit diesen, deinem Bären und der Musik bist du ausschließlich in Anspruch genommen«, während er die »gewichtigen, guten und ehrenhaften Männer«, die von dem Kaiserhofe oder anderswo kommen, unfreundlich aufnehme, wenig und selten mit ihnen spreche. Er möge sich ja nicht einbilden, alles besser zu wissen als der welterfahrene Kaiser, sonst bewahrheite sich an ihm das italienische Sprichwort: »Wer ein Esel ist und ein Hirsch zu sein glaubt, der hüte sich, über einen Graben zu springen.«

Diesen Klagen und Mahnungen des Vaters lagen einige ganz bestimmte Fälle von Disziplinwidrigkeiten zugrunde, die sich der Thronfolger während des Feldzuges hatte zuschulden kommen lassen. Von Landshut aus, wo die kaiserliche Armee halt machte, um Verstärkungen heranzuziehen, tat er, ohne lange zu fragen, einen Abstecher nach München, um seine Schwester Anna zu besuchen, und sprach hier derart dem Weine zu, daß er betrunken wurde. Aber es kam auch vor, daß er sich den Befehlen des Kaisers direkt widersetzte. Einmal erhielt er von diesem den Auftrag, mit seiner Mannschaft an einen bestimmten Ort zu eilen. Maximilian weigerte sich jedoch lange Zeit, ihm Folge zu leisten. Er wisse genau, was er zu tun habe, erklärte er trotzig. Ein andermal sollte er bis auf weiteren Befehl an einer Stelle stehenbleiben und Umschau halten. Der Kaiser, der seinen Neffen schon kannte, schickte zur Vorsicht dessen Kämmerer Thomas Perrenot von Chantonnay nach, um seinen Herrn vor einem etwaigen Verlassen des Postens zurückzuhalten. Aber trotzdem gehorchte Maximilian nicht.

Indes, es sollte noch ärger kommen. Der Erzherzog stand mit seiner Abteilung in Ulm. Dort hatte ihn, am 2. Februar 1547, die Nachricht von der Geburt einer neuen Schwester – es war Johanna, die am 27. Januar in Prag zur Welt kam – erreicht. Bald darauf aber war die schmerzliche Kunde vom Tod seiner Mutter eingetroffen. In der Nacht vom 5. zum 6. Februar verläßt Maximilian heimlich sein Quartier, von einem Knappen begleitet, indem er vorgab, ein vom Kaiser an seinen königlichen Bruder entsendeter Kurier zu sein. Sein Kämmerer Chantonnay bemerkte indes noch rechtzeitig, um drei Uhr in der Früh, den Abgang des Erzherzogs, ritt ihm nach, holte ihn schon bei der zweiten Poststation ein und brachte ihn noch vor Anbruch des Tages zurück. Chantonnay wird dem Erzherzog dadurch nicht sympathischer geworden sein. Nach der Erzählung des venezianischen Gesandten hatte Maximilian gegen den diensteifrigen Kämmerer sogar den Degen gezückt.

Was den Erzherzog zur Flucht – sie spielt im Leben der Kronprinzen eine ganz typische Rolle – bewogen hatte, ist nicht bekannt. Hat der Tod seiner teuren Mutter, das leidenschaftliche Verlangen, sie noch einmal zu sehen, die Sehnsucht nach seiner Heimat, verstärkt durch den Unwillen über die spanische Umgebung, den Anstoß zu dem abenteuerlichen Schritt gegeben? Es mag auch sein, daß er sich in Österreich, wo ein Feldzug gegen die böhmischen Utraquisten im Gange war, für nützlicher erachtete, wobei, wie der venezianische Gesandte Mocenigo berichtet, die Eifersucht gegen seinen Bruder Ferdinand mitspielte. »Ich stehe«, soll er gesagt haben, »in einer Armee unter dem Herzog Alba, und mein Bruder, der jünger ist als ich, wird General im väterlichen Heere.«

Soweit alle diese Ausschreitungen des Erzherzogs durch die Öde des Lagerlebens, den Mangel an größeren Aufgaben, die seinem Ehrgeiz ein dankbares Feld gegeben hätten, verschuldet gewesen sein mögen, sollte bald ein gründlicher Umschwung eintreten. Im Frühjahr 1547 spitzte sich alles zu einem großen Schlag gegen das Heer der Schmalkaldner zu, und am 24. April – es war der Ostersonntag – sollte denn auch bei Mühlberg an der Elbe die Entscheidung fallen.

Der alternde Kaiser, schwer von der Gicht geplagt, unfähig, ohne fremde Unterstützung sich zu bewegen, ließ sich in Anbetracht des großen Augenblicks den Harnisch anlegen und aufs Schlachtroß setzen. So, in goldener Rüstung mit der roten Feldbinde, den Speer in der Faust über die Walstatt sprengend, hat ihn Tizians Meisterhand verewigt. Der starre, regungslose Ausdruck im Gesichte Karls V., der auch in dieser Schicksalsstunde außer einer gewissen Feierlichkeit keine innere Bewegung verrät, erscheint dem Leben nachgebildet. Denn dieses Undurchdringliche seines Antlitzes fiel allen Beobachtern auf. »Er hat«, berichtete der englische Diplomat Ascham, »ein Gesicht, so ungewohnt, irgendeine Bewegung des Herzens zu verraten, wie ich kein zweites in meinem Leben gesehen habe. In seinem bleichen Antlitz läßt kein Wechsel der Farbe ahnen, ob ihn eine Meldung erfreut oder verletzt. Selbst aus den Augen kann man nur wenig von dem erraten, was in seinem verschlossenen Innern vorgeht. So oft ich ihn sah, mußte ich der Worte Salomos gedenken: ›Der Himmel ist hoch und die Erde tief, aber der Könige Herz ist unergründlich.‹ Da ist nichts an ihm, was spricht, außer der Zunge.«

Maximilian wohnte, ebenso wie sein Vater und sein Bruder Ferdinand, der denkwürdigen Schlacht bei, und der Kaiser ließ es sich nicht nehmen, den beiden Prinzen das Glück, daß sie in jungen Jahren einen solchen Schicksalstag erleben durften, vor Augen zu rücken. »Ihr seid Jünglinge«, so redete er sie am Abend an, »und habt euch bereits in einer Schlacht befunden; ich bin ein alter Mann von fünfzig Jahren und war noch in keiner andern als dieser.« Der Erzherzog sah wohl auch die eindrucksvolle Szene, da der Feldherr Herzog Alba den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, der im Kampfgewühl verwundet und nach tapferer Gegenwehr gefangengenommen worden war, in schwarzer Rüstung, das vom Helm befreite Gesicht mit Blut überströmt, auf seinem Streithengst dem kaiserlichen Lager zuführte. Der Kurfürst, der absteigen und Karl die Hand reichen wollte, dann nach höflicher Anrede um Gnade bat, wurde mit den harten Worten abgefertigt, er werde nach Verdienst behandelt werden, worauf Johann Friedrich seinen Hut wieder aufsetzte und stolz erklärte: »Machet mit mir, was ihr wollt, ich bin in eurer Gewalt.« Diese würdevolle Haltung des Fürsten im Unglück machte auch auf die Feinde einen tiefen Eindruck.

Bei der Gefangennahme des sächsischen Kurfürsten fiel seine lutherische Bibel, ein Prachtwerk in schwarzem Samt, in die Hände der Kaiserlichen – sie sollte später in den Besitz Maximilians kommen, der sie, wie uns sein Prediger versichert, zum Gegenstand eifrigen Studiums machte.

Von Mühlberg rückte Karl vor Wittenberg, und hier im Lager, am 10. Mai, erfolgte die Kapitulation, die dem gefangenen Johann Friedrich den Verzicht auf die Kurwürde und seine Lande auferlegte. Nach der Einnahme der Stadt erschien Sibylle, die Gemahlin des Kurfürsten, um den Kaiser um Gnade zu bitten, und Maximilian legte im Vereine mit dem brandenburgischen Kurfürsten, der den Sieg des Kaisers mit einem Dankgottesdienst – er, der Protestant! – gefeiert hatte, Fürbitte ein. Der Erzherzog wohnte auch der Versammlung bei, in welcher dem Herzog Moritz die ihm versprochene Kurwürde in feierlicher Weise übertragen wurde. Er hörte da die merkwürdige Erklärung des neuen Kurfürsten, daß er sich bei seinem ganzen Vorgehen nicht von eigennützigen Beweggründen habe leiten lassen, sondern nur dem Kaiser gehorsam gewesen sei.

Kaiser Karl zog nun nach Halle, um auch das andere Haupt des Schmalkaldner Bundes, den Landgrafen Philipp von Hessen, in seine Gewalt zu bekommen. Hier ereignete sich ein an und für sich ziemlich bedeutungsloser Vorfall, der aber zeigt, wie hoch im eigenen Lager die Erbitterung der Deutschen gegen die Spanier gestiegen war. Aus einer ganz geringfügigen Ursache – ein spanischer Soldat hatte einem deutschen eine Handvoll Silber entrissen – kam es zu einem Aufruhr, der in eine förmliche Schlacht zwischen den beiden Völkern ausmündete. Maximilian, der im Auftrag des Kaisers die Deutschen beruhigen wollte, hätte dabei um ein Haar sein Leben eingebüßt.

Bald nach dieser für die Stimmung in Deutschland so bezeichnenden Episode geriet auch der Landgraf in die Gewalt des Kaisers. Die Art und Weise freilich, wie dem Kaiser dies glückte, war nicht geeignet, die ohnehin schon arge Verbitterung gegen die Spanier zu beheben. Philipp von Hessen hatte sich dem Kaiser unterworfen, weil er wähnte, er sei vor dem Schicksal der gefänglichen Verwahrung gesichert. Er tat also einen Fußfall vor dem Kaiser und wurde darauf gefangen abgeführt. Gewiß, es war von Seiten Karls formell kein Wortbruch, allein er wußte recht gut, daß die Unterhändler, die Kurfürsten Joachim von Brandenburg und Moritz von Sachsen, ihn mißverstanden hatten. Der Kaiser wollte dem Landgrafen nur Sicherheit vor Lebensstrafe und ewigem Gefängnis zugestehen, aber von dem Wort »ewig« hatte man Philipp nichts gesagt, so daß er gerne in die Kapitulation willigte, die ihm sein Land beließ. Zweifellos waren die beiden Vermittler von den geriebenen Spaniern übertölpelt worden, aber im deutschen Volke, das die näheren Umstände nicht kannte und das Spiel mit den Worten »ewiges« und »einiges« Gefängnis nicht verstand, erweckte dieser Akt der Hinterlist einen gewaltigen Haß.

So schmachteten die beiden Häupter des Schmalkaldnerbundes im Gefängnis, der deutsche Protestantismus war kläglich zusammengebrochen, und der Kaiser ging nun daran, seinen Sieg über die Rebellen weidlich auszunützen. Auf dem »geharnischten« Reichstag in Augsburg, der am 1. September 1547 eröffnet wurde, sollte die kaiserliche »Reformation« verkündet werden. Maximilian war auch hier dazu ausersehen, den weltbewegenden Ereignissen handelnd beiwohnen zu können, indem er als Präsident die denkwürdige Reichsversammlung leitete.

Hier in Augsburg sah der protestantische Graf Wolrad von Waldeck, der auf Seite der Schmalkaldner gekämpft und sich deshalb zu rechtfertigen hatte, den nunmehr zwanzigjährigen Thronfolger und entwarf von ihm ein überaus anziehendes Bild. »Maximilian«, so schreibt er in seinem Tagebuch, »ist ein Jüngling von nicht unedler Gestalt und guter Statur und beweist im Reden eine Bildung, wie sie dem Fürsten ansteht. Gegen den wahren Glauben und gegen Deutschland soll er nicht schlecht gesinnt sein. Möge der, welcher die Herzen der Könige in seiner Hand hält, ihn die trefflichen Gaben, die ihm die Natur in reichem Maße gab, zu Gottes Ruhm, zur Wohlfahrt seiner Untertanen und zum Heil seiner Seele verwenden, und ihn nicht auf Ohrenbläser und Schranzen hören lassen.«

Um dieselbe Zeit schildert ihn auch der venezianische Gesandte Bernardo Navagero als einen zu den besten Hoffnungen berechtigenden Prinzen. Er sei groß, hager, schön und gesund, gleiche mehr dem Kaiser als dem Vater, insoferne er nicht viel rede und Gravität zeige. Sein Sinn stehe, wie es scheine, nach großen Dingen, und woferne er erzogen wäre von kraftvollen Männern, die ihm beständig von Kriegen erzählt und in der Geschichte unterwiesen hätten, glaube er, daß man alles Große von ihm erwarten könnte. Aber der König habe Sorge getragen, daß er mit Männern umgehe, die ihn gute Sitte lehrten und vor Sünde und Unordnungen bewahrten, »so daß mir scheint, daß mehr die Erziehung als die Natur gefehlt hat«. Maximilian reite gut, sei auch im Turnier wie in der Handhabung von Gewehr und Geschütz wohl bewandert. Er hat vielen Trieb zu befehligen, so schloß der Bericht, und läßt sich schwer lenken, so daß der König Mißfallen daran hat.

So tritt uns das Bild eines sympathischen Prinzen entgegen, der trotz seiner Erziehung, die mehr auf eine korrekte kirchliche Haltung zielte, den entschiedenen Willen zu selbständigem Handeln besitzt und Großes zu leisten verspricht. Die Protestanten zählen Maximilian, der auch für den gefangenen Landgrafen als Fürsprecher auftrat, bereits zu ihren Gönnern, und der Sohn des Spaniers Ferdinand gilt als ein durchaus deutscher Fürst.

Indes, schon war von Kaiser Karl Sorge dafür getroffen worden, daß der Prinz, auf den sich die Zukunftshoffnungen des deutschen Volkes lenkten, vom Schauplatz seiner mit vielem Erfolg begonnenen Tätigkeit entfernt und zu einem Spanier werde. Auf dem Höhepunkt seiner Machterfolge tritt Karl V. mit dem großen Plan hervor, seinem Sohne Philipp die Nachfolge in Deutschland zu sichern – die Spaltung der habsburgischen Weltmacht in zwei Linien, eine deutsche und eine spanische, sollte verhindert werden.

In der Tat – der Gedanke war kühn! Aber es war auch vorauszusehen, daß er dem entschiedenen Widerspruch seines Bruders und seines Neffen begegnen werde. Dieses spanische »Sukzessionsprojekt« bildete denn auch den Kernpunkt der kaiserlichen Politik in den nächsten Jahren und zugleich die Erklärung für die antispanische Gesinnung des Thronfolgers, der sich so um die erträumte Kaiserwürde betrogen sah. Denn auch die Aussicht, nach seines Vetters Tode in Deutschland zur Herrschaft zu gelangen, wog nicht allzuviel, da Philipp nur um wenige Monate älter war.

Die bittere Pille der spanischen Sukzession sollte den deutschen Habsburgern dadurch versüßt werden, daß der Kaiser in Augsburg die Verheiratung seiner Tochter Maria mit Maximilian zusagte. Am 24. April 1548 wurde der Ehevertrag abgeschlossen und am 4. Juni ratifiziert, aber sehr vorteilhaft für den jungen Bräutigam war er gewiß nicht. Der Erzherzog mußte das bedrückende Gefühl haben, daß es sich bei ihm – entgegen den sonstigen Gepflogenheiten an Fürstenhöfen – weniger um eine reine Liebesheirat handle. Die Mitgift war nicht allzu reichlich bemessen, und das Wenige sollte dann nicht einmal richtig ausbezahlt werden, so daß man sich in Wien genötigt sah, auf den Kaiser den schärfsten Druck auszuüben, um die durch den Pakt zugesicherten Geldbeträge zu erhalten.

Aber auch nach einer anderen Richtung hin brachte die Eheverbindung eine schwere Enttäuschung. Maximilian hätte erwarten dürfen, aus der reichen Ländermasse der kaiserlichen Universalmonarchie ein Land zu erhalten, in erster Linie natürlich die Niederlande, die ja zum Reiche gehörten. Der Kaiser dachte auch in der Tat daran, ihm und Maria dort wenigstens die Statthalterschaft anzuvertrauen, »weil die Niederlande gewohnt sind, von keinem andern als von einem Abkömmling unseres Stammhauses beherrscht zu werden«. Aber auch davon kam er ab und beauftragte Maximilian nur, für die Dauer der Abwesenheit seines Vetters Philipp in Spanien die Regentschaft zu führen. Die Regierung über die Niederlande wurde Philipp vorbehalten. Kaiser Karl V. drang nur darauf, daß sein Schwiegersohn durch die Erhebung zum König von Böhmen, die ihn nichts kostete, eine erhöhte Stellung bekomme.

So wiederholte sich bei dem Sohne Ferdinands das seltsame Schauspiel, das dieser als Jüngling zu seinem Schmerz erlebt hatte – er muß mit einem andern den Platz tauschen. Hatte der damalige Infant, der in Spanien aufgewachsen war, vor dem Niederländer Karl das Feld räumen müssen, so mußte jetzt Maximilian, der deutsche Prinz, nach Spanien, damit Philipp, der Spanier, in Deutschland festen Fuß fassen konnte.

»Aber wehe! Er tritt eine gefährliche Reise an, wie es heißt, gegen seinen Willen«, so schrieb Graf Wolrad von Waldeck besorgt in sein Tagebuch. Gefährlich sicherlich, auch für den Werdegang des Erzherzogs und für das Schicksal des deutschen Volkes. Konnte nicht der zwanzigjährige, innerlich wohl kaum gefestigte Prinz den fremden Einflüssen unterliegen; konnte er nicht als ein halber oder gar als ein vollendeter Spanier zurückkehren? Schon jetzt sorgte der Kaiser dafür, daß der neue Hofstaat, der für Maximilian eingerichtet wurde, einen ausgiebig spanischen Charakter trug. Wiederum waltete als Obersthofmeister Don Pedro Lasso di Castilia. Bis ins kleinste wurde die Etikette, die einzuhalten war, vorgeschrieben.

Auch die venezianischen Gesandten am Kaiserhofe bekamen den Eindruck, daß Maximilian nur »ungern« seine Brautfahrt antrat. Die Abreise verzögerte sich indes, und nicht zuletzt dadurch, daß der Heilige Vater aus alter Feindschaft gegen die Habsburger die Erteilung der Dispens zur Eheschließung lange hinausschob. Der Erzherzog benutzte die Zeit des Stilliegens dazu, daß er schon jetzt dem Sukzessionsplan seines Oheims entgegenarbeitete. Ganz im geheimen trat er, wie die venezianischen Gesandten zu berichten wußten, mit Moritz von Sachsen, dem neuen Kurfürsten, in Verbindung. Schwor ihm dieser, keinen andern König als Maximilian zu wählen, so gab ihm der Erzherzog die Zusage, er werde als Träger der römischen Königskrone an dem derzeit in Deutschland herrschenden religiösen Zustand nicht rütteln lassen. Und daß diese Meldung der Venezianer auf Wahrheit beruht, geht aus den späteren Verhandlungen des Kurfürsten mit Maximilian hervor, in denen sich auf »unser beiderseits gehaptes Unterreden« bezogen wird.

Am 10. Juni 1548 verabschiedete sich Maximilian von Kaiser Karl und von Vater Ferdinand, um die beschwerliche Reise anzutreten. Sie ging zunächst über München, wo einige Tage Aufenthalt genommen wurde, nach Innsbruck, der wohlvertrauten Stätte seiner Kindheit. Daß die Gedanken des Erzherzogs noch nicht ganz bei seiner spanischen Braut weilten, bekundet die etwas indiskrete Aufzeichnung eines gewissenhaften Rechnungsbeamten, wonach Maximilian in Mittenwald »ettlich Weiber gefangen« und mit einem Taler beschenkt habe. Von der Innstadt, wo er seine Geschwister sah, ging es immer südwärts über Brixen, Bozen und Trient nach Mantua, wo er den Herzog Franz Gonzaga, seinen zukünftigen Schwager, besuchte. Sodann führte die Fahrt über Mailand, die Apenninen, die auf dem La-Bocchetta-Paß überschritten wurden, nach Genua, wo er am 20. Juli eintraf. Hier fand seine Vermählung mit Maria »per procurationem« statt.

Am 25. Juli segelten die zur Überfahrt bestimmten Schiffe unter Führung des Admirals Andreas Doria von Genua ab. Die Seereise gestaltete sich sehr bewegt, so daß er mit einiger Verspätung und nicht mit den besten Eindrücken Anfang August in Barcelona landete. »Als wir«, so berichtete er am 19. September dem Mainzer Kurfürsten, »zu Genua auf die Armada gesessen und auf Barzalona zuschiffen wöllen, hat uns ein ganz widerwärtiger Wind, durch welchen das Meer heftig wütend worden, angetroffen, daraus gefolgt, daß uns (dieser Zeit zu unserm besondern großen Unglück) das Fieber quartana angestoßen.«

In leidendem Zustand kam Maximilian am 13. September nach Valladolid, der spanischen Residenz, wo noch am selben Tag die Hochzeit mit Maria gefeiert wurde. Er durfte das »neidige Glück« anklagen, das ihm seine Gesundheit gerade zu einer Zeit vorenthielt, da er ihrer, wie er humorvoll sich ausdrückt, »am passten (am besten) bedürftig« gewesen wäre. Die Prinzessin muß ihm von Anfang an gefallen haben. Seiner Tante Maria von Ungarn schrieb er am 19. September: er habe sie »ganz frisch, gesund und nach seinem höchsten Wohlgefallen« gefunden. Aber in der Umgebung des Kaisers, der durch die vertraulichen Berichte des Lizentiaten Gamiz und den Haushofmeister Pedro Lasso über alle Geschehnisse unterrichtet wurde, munkelte man, daß Maximilian zu seiner jungen Frau keine besondere Zuneigung habe. Der Kaiser behauptete sogar, die Ehe sei noch gar nicht vollzogen. Möglich, daß die körperliche Verstimmung – Maximilian hatte im Herbst wiederum ein schweres Fieber zu bestehen – auf das Verhältnis zu Maria ungünstig einwirkte.

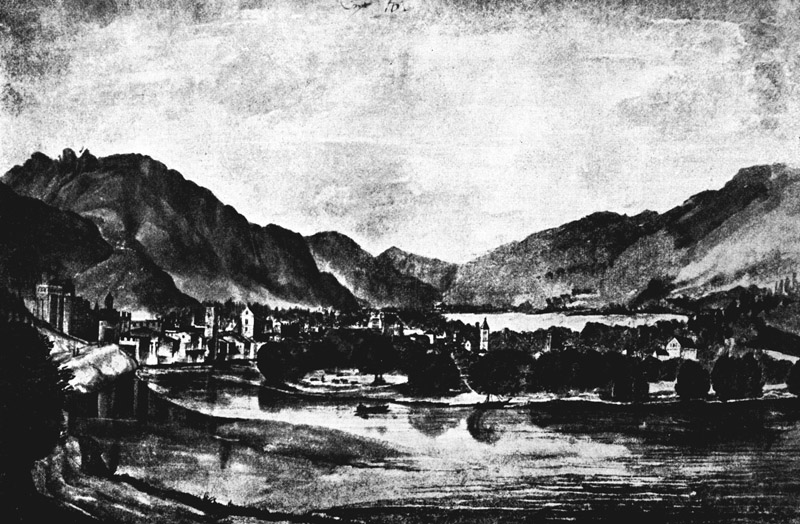

Kaiser Karl V.

Aber seit Beginn des Jahres 1549 war man am Kaiserhofe vollkommen beruhigt. Mit großem Interesse vernahm Karl die Zeichen der wachsenden Zärtlichkeit der Gatten; kaum, daß sie sich auch nur für kurze Zeit trennen wollten. Als das Frühjahr anbrach, hatte man am Kaiserhofe die Gewißheit, daß die Erzherzogin sich in gesegneten Umständen befinde. Karl beglückwünschte am 9. Juli den Schwiegersohn in einem Schreiben, in welchem der Weltbeherrscher recht menschliche Töne anschlägt. Er wundere sich nicht, sagte er ihm da, daß die Prinzessin die gemeldeten Üblichkeiten habe, »das sei immer so und besonders das erste Mal«. Maximilian solle seine Frau möglichst schonen.

Am 2. November kam das erste Kind zur Welt, eine Tochter, die in der Taufe nach Maximilians Mutter den Namen Anna erhielt, und nun geht es genau wie in seinem Elternhause: »Alle Jahre womöglich ist Kindtaufe.« Schließlich schenkte ihm die Gemahlin fünfzehn Kinder, von denen zehn den Vater überleben sollten. Maria war nicht gerade als schön zu bezeichnen, aber klug und bescheiden, und sie scheint es verstanden zu haben, ihrem Gemahl eine treue Gefährtin zu sein, ohne sich jemals in die Politik zu mischen. Die ernst und melancholisch veranlagte Frau ist zeit ihres Lebens Spanierin geblieben. Der deutschen Sprache scheint sie auch nach Jahren nicht ganz mächtig gewesen zu sein; denn Maximilian schreibt am 12. Juli 1566 – also achtzehn Jahre nach der Hochzeit – dem sächsischen Kurfürsten August: Eben da er den Brief schließen wollte, sei sein »böses Weib« gekommen, die ihn gebeten habe, sie bei seiner Gemahlin zu entschuldigen, daß sie ihr noch nicht geschrieben, »dan sie ainmal die Schprach nit kunn«. Aber Maximilian, der sonst allem Spanischen feind war, hing an ihr bis an sein Lebensende mit zärtlicher Liebe. Er, der seinem sittenstrengen Vater einstmals seines Umgangs mit Frauen wegen Sorge bereitet hatte, erwies sich stets als der beste Ehemann. Sicherlich wäre der geringste Seitensprung von Marias spanischer Umgebung, die ihren Gemahl beständig, auf Schritt und Tritt, überwachte, Karl und Philipp gemeldet worden; denn auf das ungetrübt herzliche Verhältnis der Gatten baute sich ein Gutteil der Hoffnung auf, Maximilian bei der alten Kirche zu erhalten.

Selbstverständlich wurde auch Maximilians kirchlich-religiöses Verhalten vom ersten Augenblick an, da er spanischen Boden betrat, strengstens beobachtet. Allein da war fürs erste nichts Nachteiliges zu berichten. Viermal in der Woche hörte er die Predigt, die Osterfasten hielt er genau ein. Nur zeigte er sich schon, wie Gamiz am 7. Januar 1550 dem Kaiser meldete, wenig erbaut über die »Zudringlichkeit« der spanischen Geistlichen, die man nur mit Mühe abschütteln könne. Auch sonst konnte er an dem spanischen Wesen keinen Gefallen finden. Die Regierungsgeschäfte, die er nach der am 1. Oktober des Vorjahres erfolgten Abreise des Infanten Philipp zu führen hatte, bereiteten ihm nur geringe Freude.

Die Gedanken des Erzherzogs weilten stets in Deutschland. Aus seinen Briefen an die fernen Freunde spricht die heiße Sehnsucht nach seinem »geliebten Vaterland«. Wie gern hätte er, so schreibt er dem Kurfürsten Moritz, an den Jagden, die dieser zu Ehren seines Vaters und seines Bruders Ferdinand veranstaltete, teilgenommen. »Dieweil es aber nicht hat anders sein mugen, so wellen wir uns gleich, als weren wir bei allem Gejaid und frölichem Leben gewesen – das uns dann in disen Landen wol etwas seltsam ist –, bedanken und sein lassen, bis so lang sich etwo unsere Abledigung aus dieser Nation schicken wird … Und so wir also in unser Vaterland kommen, in welches wir für all andere Ding herzlich Verlangen haben, und daß es der Allmechtige pald schicken welle, teglich bitten, verhoffen wir mer dan ainmal Euer Lieb zu besuchen.« Wiederholt bittet er, ihn mit Zeitungen aus Deutschland zu versehen.

Welche Qualen mag ihm der Gedanke bereitet haben, daß jetzt, während er in Spanien sich langweilte, sein spanischer Rivale in Deutschland alle Hebel in Bewegung setzte, um sich dort die Herzen zu erobern, wie er denn selbst den deutschen Trinksitten sich anzupassen suchte und sich sogar einmal betrank. Freilich, trotz der verzweifeltsten Anstrengungen, hatten alle seine Liebeswerbungen keinen Erfolg: je näher man den steifen, wortkargen und unnahbaren Infanten kennenlernte, desto unbeliebter wurde er. Der sprichwörtliche Hochmut der Spanier, die auf Deutschland wie auf ein erobertes Land herabsahen, trennte die beiden Völker immer mehr. Alles das blieb Maximilian wohl nicht unbekannt, aber er kannte auch die Zähigkeit seines kaiserlichen Oheims und konnte sich lebhaft vorstellen, daß Karl nichts unversucht lassen werde, um seinen Lieblingsgedanken, Philipp die Nachfolge im Reiche zu verschaffen, zu verwirklichen. Er fühlte zudem, daß sein Aufenthalt in Spanien nur geeignet war, ihm die Herzen der Deutschen zu entfremden.

Schon waren solche Besorgnisse, Maximilian könnte sich allzusehr zum Spanier entwickeln, laut geworden, zwar nicht in Deutschland selbst, aber im Lande der Wenzelskrone, wo man ernstlich fürchtete, der Thronfolger könnte in Spanien sein Böhmisch vergessen. In dem Glückwunschschreiben, das der Oberstburggraf Wolf der Ältere von Kreyg namens der Stände an den »König« – er war dazu im Februar 1549 erhoben worden – anläßlich der Geburt Annas richtete, war auch der Wunsch ausgesprochen, »er möge sich mittlerzeit der behmischen Sprach nit gar begeben und vergessen«, auf daß er »sich derselben gegen den Stennden und Unterthonen zu gebrauchen« hätte.

Der junge König bestürmte den Kaiser wie seinen Vater mit der Bitte, ihm die Rückkehr in seine Heimat zu gestatten. Gab er Ferdinand zu bedenken, daß ihm das Studium der spanischen Sitten und Gewohnheiten nichts nützen, sondern nur schaden werde, so schützte er Karl vor, daß er das spanische Klima nicht vertrage. Der Kaiser suchte ihn zu beruhigen, arbeitete aber mittlerweile mit Hochdruck darauf hin, sein großes Werk der Sukzession unter Dach zu bringen. Im Mai 1550 trafen die beiden Brüder wieder in Augsburg zusammen. Kaiser Karl hält ihm die stärksten Köder hin: Philipp, der nach der Geburt des Infanten Don Carlos Witwer geworden war, sollte mit Ferdinands Tochter Margarete vermählt werden, der König überdies einen Landzuwachs und eine Reichshilfe für Ungarn erhalten.

Allein Ferdinand, der nur zu gut seinen Bruder kennt, will nicht anbeißen. Er drängt in Karl, daß Maximilian heimberufen werde. Karl erwidert, Spanien könne nicht ohne einen Regenten sein, worauf Ferdinand gereizt bemerkt, diesem Übelstande sei am besten dadurch abzuhelfen, daß Philipp in sein Stammland zurückkehre. Karl ruft in seiner Bedrängnis die kluge Schwester Maria zu Hilfe, die aus den Niederlanden herbeieilt. Eben damals stirbt Karls langjähriger Berater Nikolaus Perrenot von Granvelle, dem ein großartiges Leichenbegängnis bereitet wurde. Allein alle Trauergäste zusammen, berichtet boshaft der französische Gesandte Karl von Marillac, vergossen nicht so viele Tränen, als die Deutschen Humpen Weins austranken vor Freude über das Hinscheiden des Mannes, den man allgemein für den bösen Geist des Kaisers hielt. König Ferdinand selber, so berichtet er weiter, sei über dessen Tod erfreut, weil er in dem verstorbenen Minister den Hauptvertreter des Sukzessionsplanes erblickte. Ferdinand, nicht minder zähe wie sein kaiserlicher Bruder, lehnt es entschieden ab, ohne Einwilligung seines Sohnes einen bindenden Beschluß zu fassen. Karl muß nachgeben. Noch im September ergeht an König Maximilian die Weisung, so rasch wie möglich nach Augsburg zu kommen und seine Gemahlin, die zum zweiten Male ihrer Niederkunft entgegensah, einstweilen in Spanien zu belassen.