|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die unglückliche Entwicklung, welche die religiös-politischen Bewegungen in den Niederlanden und in Frankreich genommen hatten, war Maximilian eine Rechtfertigung für sein Verhalten und zugleich ein warnendes Exempel: konnten nicht auch die österreichischen Stände durch fortgesetzten Widerstand gegen ihre religiösen Forderungen, durch das Beispiel der Niederländer und Hugenotten gereizt, zum Aufstand getrieben werden? »Wenn eine Empörung erfolgte,« so äußerte er sich, wie der venezianische Gesandte berichtet, zum päpstlichen Nuntius, »wer würde dann Ordnung schaffen, oder mich verteidigen? Habe ich Streitkräfte wie die Spanier oder andere, um sie den Ständen entgegenzuwerfen? … Ich habe sechs Söhne und keine andere Erbschaft für sie als diese paar Erblande. Wenn diese zugrunde gerichtet würden, wovon sollten sie leben?«

Maximilian vertrat keineswegs den wahnwitzigen Standpunkt seines spanischen Vetters: »Ich möchte lieber alle meine Reiche verlieren, als Glaubensfreiheit gewähren.« Schwer verübelte er es den beiden Hauptmächten der Gegenreformation, Rom und Spanien, daß sie es mehr auf die Vernichtung der Ketzer, denn auf die des heidnischen Erbfeindes abgesehen hätten. Der Vizekanzler Zasius ließ sich in seiner derb-kräftigen Ausdrucksweise sehr abfällig über Papst Pius V. aus. Auf die Nachricht vom Ableben des Landgrafen Philipp von Hessen am 7. April 1567 schreibt er Herzog Albrecht: »Uns wäre viel lieber, der heilige jetzige Papst wäre gestorben, wenn seine überschwängliche, unaussprechliche und übermäßige, unerhörte Heiligkeit noch so groß; denn derselbe tut weniger denn nichts contra infideles, das doch wohl ein recht heiliges Werk wäre, und er erstatt dazu gar das nicht, was er gelobt und zugesagt … Wolle Gott, wir hätten noch unsern nächsten Pium.« Der Papst, so klagt er ein andermal, im November 1566, dem Herzog, erzeige sich gegen den Kaiser »übler als übel«, zahle keinen Heller an der von ihm bewilligten Türkenhilfe, sondern verwende das Geld zum Bau eines Inquisitionshauses. Die Gerüchte von einem »päpstlichen Bündnis« wollten seit der Thronbesteigung des unduldsamen Pius V. gar nicht mehr verstummen – sie bildeten den Herd fortwährender Beunruhigung und Gärung im Reiche. Zu einem großen Bunde der christlichen Fürsten zum Zwecke der Bekämpfung der Türken, den der Kaiser betrieb, hatte, wie er Dietrichstein am 28. September 1567 klagt, niemand Lust und Willen, sondern nur dazu, »unnötige Empörungen« anzurichten.

Und schon waren einzelne katholische Staaten mit Gewährung der Religionsfreiheit an die protestantischen Minderheiten vorangegangen: Frankreich durch den mit den Hugenotten abgeschlossenen Frieden von Amboise im Jahre 1563 und Polen, wo der politisch überaus gewandte König Siegmund II. August 1561 dem lutherischen Livland und zwei Jahre später auch dem Adel Litauens bedeutsame religiöse Zugeständnisse machte. Ende März 1568 war der im Gefolge des niederländischen Aufstandes ausgebrochene zweite Hugenottenkrieg durch den Frieden von Longjumeau beendet und die Religionsfreiheit neuerdings verkündet worden, und zwar, wie es scheint, nicht ohne wesentliche Einflußnahme des Kaisers und der Kurfürsten, einschließlich der geistlichen, die in Fulda sehr energisch gegen den Religionskrieg an der Reichsgrenze protestiert und dem französischen König ihre Vermittlung angeboten hatten. Dieser Schritt von Kaiser und Reich, der mithalf, die von den katholischen Mächten mit Bestimmtheit erwartete Vernichtung der hugenottischen Ketzer zu verhindern, verfehlte nicht, auf Rom und Spanien den denkbar ungünstigsten Eindruck zu machen. Allein Maximilian war eben jetzt fest entschlossen, sich seiner Haut zu wehren und den gefährlichen Brand in den Deutschland benachbarten Ländern mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu ersticken, um ein Überspringen des Funkens auf sein Reichsgebiet zu verhüten. Just damals war er aber auch auf Philipp II., der die Heiratsangelegenheit des Don Carlos beständig verschleppte, sehr schlecht zu sprechen.

So war denn ein günstiger Boden geschaffen, als die protestantischen Adelsstände Niederösterreichs, die seit dem Jahre 1526 ununterbrochen um die Zulassung des Evangeliums petitioniert hatten, kurz vor Eröffnung des Landtages von 1568, dem Kaiser neuerlich eine Bittschrift um Religionsfreiheit überreichten. Nach einer am 17. August abgehaltenen Vorbesprechung erfolgte am nächsten Tage die offizielle Mitteilung, daß Maximilian entschlossen sei, den Herren und Rittern den Gebrauch der Augsburger Konfession auf ihren Schlössern, Häusern und Gütern auf dem Lande für sich und ihre Untertanen zu gestatten.

Der kaiserliche Vizekanzler Doktor Zasius, der Verfasser der Religionskonzessionsurkunde, sorgte übrigens dafür, daß die Bäume nicht in den Himmel wüchsen: er suchte sich durch Zweideutigkeiten und Unklarheiten nach beiden Seiten hin zu decken und vor allem die Grenzen des Zugeständnisses so eng wie möglich zu ziehen. So wurden gleich die landesfürstlichen Städte und Märkte von der Begünstigung ausdrücklich ausgeschlossen, und dies galt gerade von Wien, dem Sitze des »Hoflagers«. Schon im Dezemberlandtag 1566 war es der Regierung gelungen, den »vierten« Stand von den »oberen« Ständen zu trennen, nachdem dessen Vertretern Zasius in einem »guten starken Latein« zu verstehen gegeben hatte, daß sie als Untertanen des kaiserlichen »Kammergutes« kein Recht besäßen, in Religionssachen mit den Herren und Rittern zusammen zu gehen.

Und außerdem wurde die Bewilligung an eine Bedingung geknüpft, die unter den gegebenen Verhältnissen, wie sich später herausstellen sollte, überhaupt nicht erfüllt werden konnte. Die protestantischen Prediger sollten nämlich hinsichtlich der kirchlichen Dogmen und Gebräuche an eine bestimmte Ordnung, über die man sich noch zu einigen hatte, gebunden werden. Diese Norm hätte nach der ursprünglichen Absicht des Monarchen in einer Konferenz von je sechs Delegierten der Regierung und der Stände beraten werden sollen. Noch immer klammerte er sich an die Hoffnung, später eine solche Form zu finden, die es den Protestanten ermöglicht hätte, im Schoße der allgemeinen Kirche zu verbleiben, und die Trennung zu verhüten. War ja doch in der Religionskonzession ausdrücklich betont worden, daß der Gedanke des Unionswerkes, der »Universalreligion«, keineswegs aufgegeben sei. Das Ganze war so eigentlich nur ein Provisorium.

Indes, die adligen Stände zeigten sich hochbefriedigt: sie sprachen dem Monarchen für das Geschenk vom 18. August »aus inbrünstigen Herzen« ihren »höchsten, demütigisten, untertänigsten« Dank aus. Weniger erfreut war man darüber im streng katholischen Lager. Hofrat Doktor Georg Eder, ausgesprochen jesuitisch gesinnt, zeigte die ihm überraschend gekommene Neuigkeit »mit ganz betrüeptem Herzen und weinenden Augen« dem kaiserlichen Hofprediger Eisengrein an, der sofort alle Hebel in Bewegung setzte, um zu retten, was noch zu retten war. »Ich lauff auch wol herumb« bei des Kaisers Geheimen Räten, berichtet er am 28. August dem Herzog Albrecht, »aber alles vergebens«. Er wolle mit dem Kaiser sprechen, obgleich es nichts helfen werde. Es gebe nur ein Mittel: während »sie mit Verglaichung der Cäremonien umgehen, das noch ein Zeit ervordern würdt, etwa Euer fürstliche Gnaden und Ertzherzog Ferdinand, oder vielleicht der König aus Hispania sampt päpstlicher Heiligkeit ein impedimentum darin machen; allhie ist gewißlich sonst niemant, der wehren kann«. Umgekehrt sucht auch der Kaiser dem »böswilligen Geschwätz schlecht Unterrichteter« zuvorzukommen und seine Konzession bei den maßgebenden Persönlichkeiten zu rechtfertigen. Seinem Bruder Ferdinand und seinen Gesandten in Madrid und in Rom schreibt er, er habe keinen anderen Ausweg gewußt, um noch größere Religionsspaltungen, das Einreißen der Sekten und einen Aufstand der Stände zu verhindern.

Papst Pius V., dem Graf Arco am 13. September die offizielle Mitteilung machte, war tief bewegt. Mit Tränen in den Augen klagte er, daß nunmehr die Religion zugrunde gehen und es in Österreich gerade so kommen werde, wie in den Niederlanden und in Frankreich. Arco erhielt den Auftrag, seinem kaiserlichen Herrn zu melden, daß der Heilige Vater mit dem größten Schmerz von seinem Zugeständnis Kunde erhalten habe und ihn beschwöre, dem begonnenen Werk Einhalt zu tun. Man sprach bereits von der Abberufung des Nuntius am Kaiserhofe. Dies geschah wohl nicht, aber der Papst sandte seinen gewiegtesten Diplomaten, den mit den deutschen Verhältnissen wohlvertrauten Kardinal Commendone, nach Wien, damit er, wenn die Konzession noch nicht erteilt sei, alles in Bewegung setze, um sie zu vereiteln, im anderen Fall aber ihre Zurücknahme zu erwirken. Der Kardinal erhielt auf der Reise, in Innsbruck, die Aufforderung von Seiten Maximilians, sich nicht weiter zu bemühen, sondern umzukehren; er setzte sie trotzdem fort und langte am 28. Oktober am Kaiserhofe an. »Ist uns fürwahr schlechtlich willkommen gewest«, so bemerkte kurz der Vizekanzler Zasius.

Die Besorgnis des Propstes Eisengrein, man werde dem Kardinal, wenngleich er als ein »geschwinder, listiger Vogel« galt, »mit guten Worten eine Nase machen«, sollte sich alsbald als nur zu sehr begründet erweisen. Der Kaiser gab Commendone in den liebenswürdigsten Worten die Versicherung, daß er genau denselben Zweck verfolge wie der Heilige Stuhl, nur mit anderen Mitteln. Weil er indes gesehen habe, erklärte er verbindlich, daß die Religionskonferenz dem Papst »so heftig zuwider« sei, habe er sie – abgesagt. Der Kardinal berichtete jubelnd seinen Erfolg nach Rom. Er wußte nicht, daß der Kaiser, der tatsächlich die Religionskonferenz eingestellt hatte, die Verhandlungen insgeheim, in einer etwas geänderten Form weiter führen ließ. Sowohl dem Legaten wie dem spanischen Gesandten gegenüber stellte übrigens Maximilian die Religionskonzession als vollkommen belanglos hin, weil sich, wie er meinte, die Deputierten niemals einigen würden. Dem Kurfürsten August aber versicherte er am 8. Dezember in einem eigenhändigen Schreiben, daß seine Landherren und Untertanen, so Gott wolle, der Religion halben zufrieden sein würden, »dan ich mich den Bapst und die sainigen in erbern, billichen und cristlichen Sachen wenig anfechten lasse, also wenig als sie nach mier oder den mainigen fil fragen«.

Philipp II., der die Nachricht von der Erteilung der Religionskonzession aus Rom erhalten hatte, schickte sofort einen Boten mit einem Handschreiben – es ist vom 17. Oktober datiert – nach Wien. Zu dem Schmerz über den Tod seiner Gemahlin und seines Sohnes, so heißt es da, sei er nun neuerdings in heftige Bewegung geraten, und dies um so mehr, als es sich hier um Gott und die Religion handle. Maximilian möge doch bedenken, daß ihm das vom Allmächtigen verliehene Amt die Pflicht auferlege, die katholische Religion und die heilige römische Kirche zu schützen wie deren Widersacher zu verfolgen und zu züchtigen. Alle solche »Dissimulationen« und Konzessionen seien nicht im geringsten geeignet, die Staaten zu erhalten, sie richteten sie vielmehr zugrunde. Auch seine Schwester, die Kaiserin, bat er, mit allen Mitteln den Gemahl von seinem Entschluß abbringen zu wollen. Sein Botschafter Chantonnay wurde angewiesen, mit Kardinal Commendone engste Fühlung zu nehmen und ihn zu unterstützen. Er mußte auch den Vorwurf einstecken, daß er sich von den Ereignissen habe überrumpeln lassen.

Nicht zuletzt fühlte sich auch Herzog Albrecht von Bayern berufen, seinem Schwager ins Gewissen zu reden, einen letzten Sturm auf dessen Herz zu eröffnen, und was er hier vorbrachte, war allerdings geeignet, Maximilian nachdenklich zu stimmen. In seinem »geringen Verstand«, so heißt es in dem Schreiben vom 1. Oktober, könne er sich nicht vorstellen, daß die Zulassung der Augsburger Konfession der richtige Weg sei, um den Abfall vom katholischen Glauben zu verhüten. Die Konzession des Kaisers werde bis zum äußersten mißbraucht werden, und schon rühmten sich seine Landherren, daß ihnen die Augsburger Konfession bedingungslos, »pure et simpliciter«, bewilligt worden sei. Und wenn sie jetzt schon Maximilians Meinung und Wort verkehren, was für eine Konfusion werden sie erst anrichten, wenn sie daran gingen, die neue Lehre in ihren Herrschaften, Kirchen und Schulen einzuführen.

Wie hat sich doch die Augsburger Konfession seit 1530 verändert! führt der Herzog weiter aus, indem er den wundesten Punkt, den Meinungshader, unbarmherzig bloßlegte. »Seind nun die Maister nit dabei pliben, sonder von Jarn zu Jarn von einem zue dem andern gefallen, wie wollen dan ire discipuli, welche sich selbs bedunken lassen, das sie das Licht des evangelii vil heller haben als ire magistri … under einander einig bleiben!« Maximilian hätte besser getan, das eingerissene Übel derzeit noch stillschweigend zu dulden, als »den Mißglauben und die Opinionen«, die aus der Augsburger Konfession geschöpft seien, mit der kaiserlichen Autorität zu decken und gutzuheißen. Eine einhellige Religion werde der Kaiser in seinen Erblanden nicht erhalten; »dan ich halt es bestendiclich und genzlich darfür, das die Zertrennung und Dissension der neuen Predicanten anderstwoher nit als aus sonderer Gnad und Fürsehung Gottes ervolgt sei, damit wir Christen die Unbestendigkeit irer Ler umb sovil besser erkennen und uns wider zue dem Schiflein Petri, außer dessen kein Heil ist, bekeren«. Maximilian wolle die verschiedenen Sekten abschaffen, bewillige aber eine solche, »ob sie gleich für die leidlichste geachtet wird«, und öffne so wieder den anderen Tür und Tor.

Der bayerische Schwager gab weiter die für die katholische Religion verhängnisvollen Rückwirkungen auf das Reich zu bedenken. Durch das Beispiel des Kaisers angeregt, würden nun die Stände und Untertanen Bayerns und anderer katholischen Länder die oft begehrte und stets abgeschlagene »Freistellung« des Glaubens mit Gewalt zu erringen suchen. Eine babylonische Verwirrung würde daraus entstehen, wenn die Untertanen glauben dürften, was jeder wolle, und das Ende werde ein »völliger und genzlicher« Abfall sein. Niemals würden die früheren Kaiser die Augsburger Konfession eingeräumt, niemals das getan haben, was Maximilian jetzt tun wolle, daß nämlich durch Zulassung der einen Sekte die anderen ausgerottet werden sollen – dadurch gebe er ein »neues, unerhörtes und hochgefährliches« Exempel. Albrecht erinnerte dann Maximilian an die Belohnungen, die den Fürsten und Obrigkeiten, welche die wahre Religion – und das sei ohne Zweifel die katholische – erhalten und handhaben, verheißen sei, und an die Strafen für die Lässigen und Widerwärtigen. Auch dieses sei zu bedenken, wie hoch durch diesen Handel der Papst und der spanische König »offendiert« würden. Der liebe Gott, so schließt er eindringlich, möge das Herz des Kaisers erleuchten, ihm Mut und Stärke verleihen, auf daß er erkenne, was zur Ehre Gottes, zum Heile der Seele, zur Auferbauung der heiligen christlichen Kirche, zu gemeinem Frieden, zu Ruhe und Einigkeit förderlich und dienstlich sei.

Der Kaiser nahm die Vorstellungen seines Schwagers, die ihm in sehr unangenehmer Weise die Gefahren der Religionskonzession zu Gemüte führten, wie sein Vizekanzler dem Herzog Albrecht offenbarte, »nit allerdings wohl« auf, was dieser wieder sehr bedauerlich fand. Maximilian hätte seine Konzession, so meinte er einlenkend, durch Mittelspersonen ins Werk richten sollen, so als wüßte er von der ganzen Sache nichts. Auf diese Weise würde er sich in den Augen der katholischen Potentaten nicht derart geschadet und andrerseits bei den Untertanen in den Ländern nicht so großes Aufsehen erregt haben.

Kaiser Maximilian mußte diesen Generalsturm ruhig über sich ergehen lassen. Am schwersten mag ihm dabei der Vorwurf in den Ohren geklungen haben, daß er mit der Religionskonzession seinem ganzen bisher betriebenen Ausgleichswerk untreu geworden sei. Indes, er befand sich seinen Ständen gegenüber in einer Zwangslage, und bald sollte die Erklärung für sein Abspringen zutage treten. Die Stände, die für gewöhnlich, selbst da, wo es sich wie bei der Türkenhilfe um ihr eigenes Lebensinteresse handelte, nicht in Geberlaune waren, griffen diesmal tief, sehr tief in die Tasche. Sie erklärten sich bereit, die Hofschulden in der ansehnlichen Höhe von zwei Millionen Gulden zu übernehmen, um dem Kaiser Gelegenheit zu geben, seine verpfändeten Kammergüter auszulösen und seinen Hofstaat ohne weitere Anleihen zu bestreiten. Das war also zusammen mit den Interessen eine Leistung von 2 500 000 Gulden.

Der Kaiser konnte so tatsächlich sagen, daß er »wider seinen Willen« und »aus äußerster unumgänglicher Not« den Ständen, die in ihrer überwiegenden Mehrheit protestantisch waren, seine Konzession eingeräumt habe, und er konnte über den naheliegenden Vorwurf, er habe sich dieselbe »abkaufen« lassen, mit größter Seelenruhe hinweggehen. Es war leider ebenso offenkundig, daß der Wiener Hof für die Grenzverteidigung gegen die Türken alle Jahre schweres Geld zahlen mußte, wie daß er gerade in der letzten Zeit von den beiden Hauptmächten der Gegenreformation sehr wenig unterstützt wurde. Namentlich Philipp II. zeigte den Hilferufen seines kaiserlichen Schwagers gegenüber keine sehr offene Hand, und er berief sich dabei wie zur Ironie auf die wachsenden Bedrängnisse in den Niederlanden. Von Vorstellungen und Warnungen allein konnte Maximilians Reich nicht leben, er benötigte Geld, und dieses hatten ihm die Stände in ausreichendem Maße gegeben.

Allein die Religionskonzession, die bei ihrer bloßen Ankündigung die leidenschaftlichste Abwehr der Gegner des Protestantismus hervorgerufen hatte, mußte erst unter Dach und Fach gebracht werden, und darüber wurden nun zwischen den Ständen und der Regierung langwierige Verhandlungen gepflogen, bei welchen Maximilians Rat, Richard Freiherr von Strein, den Mittelsmann spielte. Nach langem Hin und Her wurde den Ständen am 14. Januar 1571 in einer eigenen Urkunde, der »Assekuration«, die Konzession bestätigt. Gern hat der Kaiser sie gewiß nicht ausgestellt; er wußte wohl, warum er einige Monate später seinem Bruder Karl, der den Ständen Innerösterreichs ebenfalls Religionsfreiheit gewährte, den Rat gab, erst »alle äußerste erdenkliche Mittel und Wege« anzuwenden, bevor er in eine schriftliche Assekuration willige.

Mit Bangen, ja Grauen mußte er sehen, wie sofort bei der Beratung der Kirchenagende und der Glaubensnorm, des sogenannten »Doktrinale«, ein erbitterter, wilder Kampf unter der Ständeschaft und ihren Predigern losging. Österreich war leider der Sammelpunkt aller Hetzprediger, der unduldsamen Flacianer, die man aus anderen Gauen des Reiches ausgewiesen hatte, geworden. Als nach vielen Fährlichkeiten endlich im Jahre 1571 die Kirchenagende im Druck erschien, setzte eine Flut von leidenschaftlichen Gegenschriften ein. Alle Versuche, dem »betrübten, jämmerlichen« Zustand durch die Aufrichtung einer festen Glaubensnorm und eines straffen Kirchenregimentes ein Ende zu machen, scheiterten an der Uneinigkeit und dem Starrsinn der Pastoren und ihrer Hintermänner im Landhause.

Der Theologe Christoph Reuter, der neben dem Professor der Rostocker Universität David Chyträus die Agende verfaßt hatte und wegen seiner gemäßigten und vermittelnden Richtung von den Flacianern als ein »Weltklügling« und »stummer Hund« begeifert wurde, gibt uns von dem evangelischen Religionswesen kein sehr schmeichelhaftes, sicherlich aber nicht übertriebenes Bild. »Vor Jahren«, so klagt er, »war es uns allein an dem gelegen: wenn wir nur möchten von der kaiserlichen Majestät allein die Religion erlangen, hofften wir, es würde alles gut. Da es nun zu dem gekommen, ist das Feuer gar im Dach. Da kommt einer von Wittenberg, der andere aus Schwaben, Bayern, Pfalz, Württemberg, Meißen, Schlesien; jeder will Hahn im Korbe sein. Ist also im Lande eitel Völlerei, Prahlerei und Zänkerei.«

Diese unerquicklichen Zustände in der jungen evangelischen Kirche Österreichs hatten wieder die Wirkung, daß der Kaiser, dem jeder theologische Hader in der Seele zuwider war, zur größten Vorsicht gemahnt wurde und die Petitionen der protestantischen Stände um Einräumung weiterer Konzessionen, wie Bewilligung einer offenen Kirche und Zulassung der Bürgerschaft zu ihrem Gottesdienst, keinen Erfolg hatten. Der »Auslauf« der evangelischen Bürger zu den Schlössern der Adligen in der Umgebung der Stadt, nach Hernals, Inzersdorf und Vösendorf, war und blieb verboten, wenn ihm auch Maximilian durch die Finger sah. Erst nach langem Sträuben erlaubte er den Ständen, in ihrem Landhause in der Herrengasse einen Gottesdienst abzuhalten, und dies auch nur wieder deshalb, weil er in diesem Landhausgottesdienst ein geringeres Übel erblickte, als wenn die Adligen in ihren Stadtwohnungen eine Hausandacht eingerichtet hätten, bei der die Bürgerschaft anwesend war – diesen »Winkelpredigten« sollte eben durch den Landhausgottesdienst vorgebeugt werden. Aber die Bewilligung desselben erfolgte in keiner authentischen Form, so daß die Stände so gut wie nichts in Händen hatten, womit sie ihren Anspruch begründen konnten – eine Tatsache, die sich später bitter rächen sollte.

So war denn die »Magna charta« des österreichischen Protestantismus nur etwas »Halbes«, das deutlich die Spuren des heftigen Kampfes zwischen dem Kaiser und den Ständen an sich trug. Maximilian reute das große Geschenk der Religionsfreiheit sozusagen schon im Geben, aber er mußte etwas tun, weil die adligen Herren sonst nichts gezahlt hätten. Dadurch aber, daß er ihnen nicht alles und nicht mit einem Schlage gewährte, hatte er sie jahrelang in der Hand, und das gleiche war bei jenen Mächten der Fall, die in der Freigabe der Augsburger Konfession einen tödlichen Schlag gegen die alte Kirche erblickten. Maximilian war sichtlich froh, gegen diese ihm oft und oft feindlich in den Weg tretenden Bannerträger der Gegenreformation einen Trumpf in der Hand zu halten, den er in seinen politischen Nöten ausspielen konnte.

König Philipp II. lebte gleich der römischen Kurie in beständiger Furcht, es könnte die Konzession noch weiter ausgedehnt werden und sie nur das Vorspiel dazu sein, daß der Kaiser für seine Person offen sich zur Augsburger Konfession bekenne.

Diese Sorge war nicht so ganz unbegründet. Es ist doch bezeichnend, daß der Kurfürst August von Sachsen auf die Nachricht von der Erteilung der Religionskonzession seinen kaiserlichen Freund zu dieser »ganz christlichen« Erklärung beglückwünschte und ihm seine Unterstützung in Aussicht stellte. Der Kaiser, so schreibt er ihm am 9. November eigenhändig, möge getrost sein und sich durch den Papst und andere nicht beirren lassen, sondern ungescheut bekennen, was er in seinem Herzen einmal für Recht erkannt habe. Und nicht weniger bezeichnend ist es, daß der spanische Botschafter Chantonnay in seinem Bericht vom 19. November die Befürchtung aussprach, der Kaiser werde in seiner Konzession weiter fortfahren, wobei der sächsische Kurfürst und andere helfen würden, von welchen sich der Wiener Hof mehr als von dem Papst erwarte. Ein halbes Jahr später, am 29. Mai 1569, gibt der Botschafter der Hoffnung Ausdruck, daß es in Ungarn nicht wieder zum Krieg komme, der die Unterstützung des Reiches und der Erbländer erforderlich mache.

Es klingt dies wie ein Einbekenntnis der finanziellen Schwäche, wie eine Rechtfertigung der vielen Klagen des Kaisers, daß er in seinem Kampf gegen die Türken von Spanien und von Rom im Stiche gelassen werde. Nur der ganz beispiellose Hochmut Philipps, der gewohnt war, scheel auf den verarmten deutschen Vetter herabzublicken, war geblieben. Der König empfand in seinem Dünkel sicherlich nicht den grotesken Widerspruch in seiner Handlungsweise, die ihn gegen die Gewährung der Religionskonzession Sturm laufen ließ, während er die Ermahnungen des Kaisers, den Niederländern nachzugeben, um die Verwüstung und schließlich den Verlust des wertvollen Landes zu verhüten, als eine anmaßende Einmischung in seine inneren Angelegenheiten entrüstet zurückwies.

Allein Philipp II. stand auch nicht an, direkte Eingriffe in die Rechte des Reiches vorzunehmen. Im Frühjahr 1571 besetzte der spanische Gouverneur von Mailand mit seinen Truppen die Markgrafschaft von Finale, das eine gute Verbindung Spaniens mit den italienischen Provinzen darstellte. Der Kaiser war aufs tiefste empört. Als Chantonnays Nachfolger Graf Monteagudo, wie er am 28. Juli berichtet, von der Kaiserin aufgefordert wurde, mit ihrem Gemahl wegen der Religionskonzession zu sprechen, weigerte sich der Diplomat mit dem Hinweise, der Kaiser sei jetzt wegen der Besetzung Finales derart aufgebracht, daß er der Sache mehr schaden würde.

So hatte Maximilian mit seiner Religionskonzession ein Mittel in der Hand, den präpotenten König einigermaßen zu zügeln – und auch gegenüber dem Papste, der sich ebenfalls einen schweren Eingriff in die Reichsrechte hatte zuschulden kommen lassen.

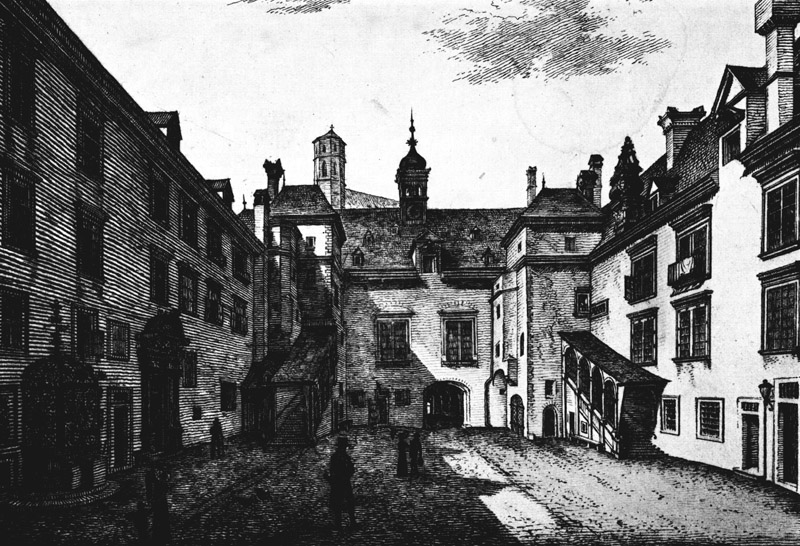

Das Alte Landhaus in Wien

Es war während des Reichstages von Speyer, als Maximilian eine ungewöhnlich scharfe Sprache gegen Pius V. führte. Er gedenke den »frechen Bischof von Rom«, so äußerte er sich erregt zum englischen Gesandten, zum apostolischen Wandel zurückzuführen. Bei einem Kriegszuge gegen Rom, setzte er drohend hinzu, würden ihn die deutschen Fürsten »nicht im Stiche lassen«, und in der Tat fürchtete man in der ewigen Stadt eine Wiederholung des »Sacco di Roma« von 1527; der Papst läßt in der Schweiz Truppen werben.

Und der Grund dieser Aufregung? Der Heilige Vater hatte den florentinischen Herzog Cosimo von Medici zum Großherzog von Toskana erhoben und am 5. März 1570 in Rom feierlich gekrönt. Diese Erhöhung des Mediceers, die »Erektion«, zu welcher der Papst nicht befugt erschien, bildete gewissermaßen nur die Krönung eines langwierigen Streites zwischen Florenz und Ferrara, der mehr als drei Jahrzehnte hindurch die diplomatische Welt in Atem hielt.

Anlaß dazu gab eine der üblichen Rangstreitigkeiten. Es hatte sich nämlich im September 1541 der schwere Fall ereignet, daß Herzog Ercole II. von Ferrara, als er sich zusammen mit Herzog Cosimo in Lucca zur Begrüßung Karls V. einfand, zur Rechten des Kaisers ritt, während der Mediceer mit der Linken vorlieb nehmen mußte, und bei dem folgenden Mahle Ercole dem Monarchen die Serviette reichen durfte. Im Dezember desselben Jahres geschah es dann, daß auch das geistliche Oberhaupt der Christenheit, Papst Paul III., dem Hause Este den Vorzug gab; bei der Weihnachtsfeier erhielt der Gesandte Ferraras in der Kapelle den Platz vor dem florentinischen. Cosimo protestierte und der Papst willigte ein, daß die Sache vor seinem Forum entschieden werde. Da aber der Herzog merkte, daß der Heilige Stuhl zu Ferrara hinneigte, appellierte er an den Kaiser, und es gelang ihm, Karl V. für sich zu gewinnen. In dessen Namen stellte Herzog Alba zugunsten Cosimos eine Erklärung aus, die dann mit Dekret vom 24. Dezember 1547 bestätigt wurde. Die Entscheidung Karls V. aber wurde dann von seinem Enkel Kaiser Ferdinand I. mit Dekret vom 21. Oktober 1560 gutgeheißen, und diese Urkunde war es, auf welche sich die Florentiner in der Folge gerne bezogen; denn es war ihnen damit in feierlichster Form die Wahrung ihres Besitzstandes, der »possessio«, zugesichert worden.

Allein kaum war ein Jahr verronnen, so kam von Kaiser Ferdinand ein zweites Dekret, vom 6. September 1561 datiert, das dem Herzog Cosimo weit weniger behagen wollte. Es wurde nämlich dem Gesandten von Ferrara, der sich durch die frühere Resolution beschwert fühlte, die Erklärung gegeben, daß diese keineswegs den Charakter einer Sentenz habe, sondern bloß im Interesse der Ordnung am Hofe, zur Verhütung von Streitigkeiten erfolgt sei. Der Kaiser habe dabei nicht die Rechte der beiden Parteien im Auge gehabt, sondern sich lediglich an die von seinem kaiserlichen Vorgänger abgegebene Deklaration gehalten. Die beiden Herzöge wurden ermahnt, sich liebevoll zu vergleichen oder des Kaisers richterliche Entscheidung einzuholen.

Hochbefriedigt zog der Gesandte Ferraras von dannen. Man hatte es jetzt schwarz auf weiß, daß der Vorrangstreit mit Florenz noch nicht entschieden sei. Es war so Zeit gewonnen, und man durfte annehmen, daß sich Ferdinand durchaus nicht beeilen werde, aus seiner neutralen Stellung herauszutreten, die ihm gestattete, die rivalisierenden Herzöge möglichst lange sich gefügig zu erhalten und zu gegenseitig sich überbietenden Höchstleistungen für den Wiener Hof anzuspornen. Kam es zu dem vom Kaiser gewünschten Kompromiß, dann konnte nur das im »Besitze« befindliche Florenz verlieren; kam es dagegen zur richterlichen Austragung vor dem Forum des Kaisers, dann durfte Ferrara auf eine günstige Sentenz hoffen; denn Ferdinands Sympathien standen damals offenkundig auf Seiten des Herzogs Alfonso. Der schlaue Mediceer, der eine sehr feine Witterung besaß, steckte sich deshalb hinter den Papst und erreichte von ihm glücklich, daß der Herzog von Ferrara unter Androhung der schwersten Kirchenstrafen von der Kurie aufgefordert wurde, innerhalb von zwei Monaten seine Rechtsgründe vorzubringen. Alfonso aber leistete dieser Zitation unter Berufung darauf, daß er den Streitfall bereits am Kaiserhofe anhängig gemacht habe, keine Folge. Es schwebten also zwei Prozesse, der eine in Rom, der andere am Wiener Kaiserhofe. Allein über das Stadium des Schwebens kamen sie weder da noch dort hinaus, weil man beiderseits die Empfindung hatte, man steche in ein Wespennest.

So standen die Dinge, als Cosimo in nähere Beziehungen zum Kaiserhause treten sollte. Der Herzog hatte durch seine große Tüchtigkeit Florenz in die Höhe gebracht; die jährlichen Einkünfte des Staates bezifferten sich auf etwa eine Million Dukaten. Aber noch stand seinem Ehrgeiz ein lockendes Ziel vor Augen: die kaufmännische Herkunft der Mediceer sollte durch die glanzvolle Verbindung mit einer Kaisertochter geadelt werden, und so sehen wir ihn denn für seinen Sohn Francesco als Werber auftreten. Ursprünglich dachte er an eine Tochter Maximilians, an Anna oder Elisabeth, an die Schwester König Philipps von Spanien, die Prinzessin Johanna, später aber wurde eine der Töchter Kaiser Ferdinands in Aussicht genommen.

Als der päpstliche Nuntius am Wiener Hofe Zaccaria Delfino im Frühjahr 1563 die Heiratsverhandlungen ernstlich in Angriff nahm, hatte er den Auftrag, um eine der drei Erzherzoginnen, nämlich die vierundzwanzigjährige Barbara, die um zwei Jahre jüngere Margareta oder um Johanna, die erst sechzehn Jahre zählte, anzuhalten, und zwar, wie er später instruiert wurde, um die für eine Ehe bestqualifizierte. In dieser Konkurrenz, aus der Margareta bald ausschied, scheint wieder die älteste, Barbara, die Palme davongetragen zu haben. Doch wurde ihre Hand einem anderen zugesagt und für Florenz die jüngste, Johanna, in Aussicht genommen, eine »Schönheit ersten Ranges«, wie der schlaue Delfino seiner Meldung hinzufügte, während die »häßliche« Barbara dem Herzog Alfonso – das war der andere – zufallen sollte. Offenbar wollte er mit diesen, der Wirklichkeit kaum entsprechenden Bemerkungen – der florentinische Gesandte Albizzi nannte beide so ziemlich gleich schön – die bittere Pille, daß der andere gerade der Herzog von Ferrara war, einigermaßen versüßen; denn daß sein Rivale, mit dem er im Vorrangstreite lag, auch eine Kaisertochter, und noch dazu die ältere, erhielt, mag dem in Präzedenzsachen höchst empfindlichen Herzog wie ein Präjudiz zugunsten Ferraras erschienen sein.

Aber schließlich und endlich mußten Cosimo und sein Sohn froh sein, daß sie überhaupt die Hand der Erzherzogin Johanna bekamen. Denn auch da war gerade in zwölfter Stunde ein sehr ernst zu nehmender Bewerber aufgetaucht, der sie aus dem Felde zu schlagen drohte: es war dies, wie bereits erwähnt wurde, der Siebenbürgerfürst Johann Siegmund Zápolya, mit dem Maximilian in Friedensverhandlungen getreten war und der nun als Unterpfand Johanna zur Frau begehrte, wobei er sich auf ältere, bis auf das Jahr 1551 zurückreichende Abmachungen berufen konnte. Nur dem Umstande, daß der Wojwode den Waffenstillstand brach und die Festung Szatmár überfiel, hatte es der Herzog zu verdanken, daß die Verhandlungen über die Heirat mit Johanna wiederum aufgenommen und zu einem glücklichen Ergebnis geführt wurden.

»Wier Brieder haben uns verglichen,« schreibt Kaiser Maximilian am 10. Januar 1565 seinem bayerischen Schwager, »main Frau Schwester Johannam dem Hertzogen zu Florenz zu verheiretn … gewe Gott, das es wol geret« – ein Segenswunsch, der sich bald als sehr gerechtfertigt erweisen sollte. Einen Monat darauf reiste der Sekretär des florentinischen Gesandten mit der Botschaft von der endgültigen Einwilligung des Kaisers nach Florenz ab, und ehe noch ein halbes Jahr um war, erschien dort in dessen Auftrag Hans Khevenhüller, um von Cosimo, dem Bankier von ganz Europa, für den bevorstehenden Türkenfeldzug ein Darlehen von 200 000 Dukaten zu verlangen.

Dies war für den Herzog der große Moment, um mit seinem alten Plan herauszurücken: er wollte durch Verleihung eines höheren Titels den Vorrang vor Ferrara erzwingen. Schon im Sommer 1560 hatte er sich mit dem Gedanken getragen, von Papst Pius IV. die Würde eines Königs von Toskana sich verleihen zu lassen, und der Nuntius Delfino verhandelte deswegen mit Kaiser Ferdinand und seinem Sohne Maximilian, die aber von diesem Vorhaben nichts wissen wollten. Nun aber, da Kaiser Maximilian als Hilfesuchender auftrat, zog Cosimo seinen zurückgestellten Lieblingsgedanken wieder hervor. Flugs wurde der Gesandte am Wiener Hofe, Julius Ricasoli, angewiesen, dem Monarchen die erfreuliche Mitteilung zu machen, daß der Herzog dem Ansuchen um ein Darlehen willfahrt und die erste Rate bereits angewiesen habe, im Anschluß an diese Verständigung aber ein Schreiben zu überreichen, in welchem die Rangerhöhung zur Sprache gebracht wurde.

In diesem Schreiben von 13. Juni 1565, einem wahren Kabinettstück von Verlogenheit, wird dem Kaiser bekanntgegeben, daß ihn der Papst seit Beginn seines Pontifikates durchaus mit einem höheren Titel beehren wollte. Bisher habe er, dem der Ehrgeiz so gänzlich fehle, diese Bemühungen zurückgewiesen. Nun aber habe der Heilige Vater die bevorstehende Vermählung des Erbprinzen mit der Erzherzogin Johanna dazu benutzt, um neuerdings mit seinem Plan hervorzutreten: Erhebung des »freien« Staates Florenz zum Erzherzogtum. In der Erwägung, daß diese Auszeichnung dem kaiserlichen Geblüte zugutekomme, habe sich Cosimo beim Papst für dessen Gnade bedankt und ihn gebeten, so lange noch mit der Verleihung der neuen Würde innezuhalten, bis der Wiener Hof seine Zustimmung erteilt hätte, denn ohne diese wolle er lieber Staat und Leben verlieren.

Gleichzeitig wandte sich der Mediceer an die Erzherzöge Ferdinand und Karl, ebenso an die zukünftige Schwiegertochter Johanna mit der Bitte um Fürsprache beim Bruder. In dem an die Erzherzogin gerichteten Schreiben erscheint die Bezeichnung des Herzogtums Florenz als eines »freien« Staates noch durch die Worte ergänzt: »und der niemand Höheren anerkennt«. Damit wollte man offenbar dem Einwand begegnen, daß der Papst zu seiner Rangerhöhung nicht berechtigt sei. Der Erbprinz Francesco unterstützte das Ansuchen seines Vaters mit einem nicht minder unterwürfigen Schreiben, worin die Rücksicht auf die Erzherzogin und ihre Nachkommen besonders hervorgehoben wird.

Von dem Königstitel war man also abgekommen und auf den eines Erzherzogs verfallen. Man wußte nämlich in Florenz nur zu gut, daß der König von Spanien niemals dazu seine Einwilligung gegeben hätte, weil er den größten Wert darauf legte, auf der apenninischen Halbinsel die führende Macht zu sein. Doch auch mit dem Erzherzogtitel hatte es, wie man richtig voraussah, seine besonderen Schwierigkeiten. Der florentinische Gesandte am Kaiserhofe erhielt deshalb genaue Verhaltungsmaßregeln, damit er gegen alle Widerstände gewappnet sei. So konnte ihm vorgehalten werden: Die Erhebung zum Erzherzogtum präjudiziere den österreichischen Erzherzögen. Der Gesandte hatte darauf – und dies war gewiß sehr schmeichelhaft – zu erwidern: Das moralische Ansehen des Erzhauses sei derart bedeutend und erhaben, daß es auch durch die Verleihung des neuen Titels keine Einbuße erleiden könne, gerade so wenig wie sich der Glanz der Sonne dadurch verringere, daß ihre Strahlen in einen ganz abgelegenen Fleck Erde dringen. Und sollte ihm eingewendet werden, daß die Rangerhöhung den anderen Fürsten Italiens präjudiziere, dann habe er auf das Beispiel von Mantua und Ferrara zu verweisen, deren Umwandlung in Herzogtümer erfolgte, ohne daß sich Mailand oder Savoyen beleidigt gefühlt hätten. Und – das wichtigste – Ferrara sei nicht frei wie Florenz. Der Papst werde sich wegen der falschen Prätensionen des Herzogs Alfonso nicht die Hände binden lassen, ja die Erhebung zum Erzherzog sei gerade ein Mittel, um jenen ein für allemal ein Ende zu bereiten.

Nun konnte noch die Frage aufgeworfen werden: Hat denn der Papst überhaupt das Recht zur »Erektion«, zur Verleihung der Rangerhöhung? Die Antwort darauf könne nur lauten: wenn der Papst selbst Kaiser zu ernennen vermöge, wenn er die Macht besitzt, die Kaiserwürde von Frankreich auf Deutschland zu übertragen, dann habe er ohne Zweifel auch das Recht, kleinere Titel zu verleihen, Titel, die sich »freie« Völker oft sogar selber geben.

Diese ganze Rechtsbelehrung sollte indes dem florentinischen Gesandten nur zur Information dienen, um gegebenenfalls zu drohen. In Wirklichkeit war man noch keineswegs gewillt, aus dieser stacheligen Kompetenzfrage die äußersten Folgerungen zu ziehen und einen Streit zwischen Papst- und Kaisertum heraufzubeschwören. So wurde denn Ricasoli dahin instruiert, den Titel eines Erzherzogs vom Kaiser selbst zu begehren, falls sich dieser auf den Standpunkt stellte und darauf beharrte, daß ihn nur er und nicht der Papst verleihen könne. Über die Frage, ob sich dies der apostolische Stuhl ruhig bieten lassen werde, brauchte man sich in Florenz nicht viel den Kopf zu zerbrechen. Man wußte hier am besten, daß der Ehrgeiz des Papstes, mit Florenz eine Rangerhöhung vorzunehmen, durchaus nicht so groß war, wie es Cosimo dem Kaiser zu schildern bemüht war, und Pius IV. das Odium eines politischen Brandes in Italien gern einem anderen überlassen würde. Der Gesandte wurde also zur Erklärung ermächtigt, man werde schon Sorge dafür tragen, daß der Papst keinen Lärm schlage.

Die Hauptsache für Cosimo war, daß man den höheren Titel erhielt – von wem, erschien ihm mehr oder weniger belanglos. Der tiefere Grund aber, warum er ihn so heiß begehrte, enthüllte sich in den vertraulichen Weisungen an Ricasoli und den päpstlichen Nuntius Delfino, der auch wieder in Bewegung gesetzt wurde. Wenn der Plan gelingt, so heißt es da, wird der Glanz der neuen Würde nicht zuletzt dem Hause Habsburg selber zufallen, und es wird dadurch auch den falschen Prätensionen ihrer Neider ein Riegel vorgeschoben – und damit war natürlich in erster Linie Ferrara verstanden, mit welchem man im Vorrangstreite sich befand.

Giulio Ricasoli entledigte sich sofort nach dem Einlangen der Depeschen, am 7. Juli, seines Auftrages wegen des Darlehens und überreichte sodann dem Kaiser das Schreiben des Herzogs, das die schwerwiegende Bitte um den Erzherzogtitel enthielt. Maximilian las es und erklärte hierauf sehr vorsichtig, er könne sich darüber nicht so rasch entscheiden, da die hier angeregte Sache auch andere interessiere. Er meinte damit seine beiden Brüder und König Philipp von Spanien. Im übrigen nahm der Monarch das Anliegen, wie der Gesandte befriedigt feststellte, »mit guter Miene« auf. Freilich – diesen Eindruck gewann Ricasoli – mußte man sich auf ein längeres Warten gefaßt machen.

Der Gesandte begann alsbald im Vereine mit dem Nuntius seine Minierarbeit bei den vertrautesten Ministern des Kaisers, den beiden Kanzlern Zasius und Weber, sowie den Geheimen Räten Harrach und Trautson, wobei mit Versprechungen, Geschenken und Gelagen keineswegs gegeizt wurde. In den vertraulichen Besprechungen fiel da von Seiten des Doktor Zasius der Vorschlag, statt des Titels eines Erzherzogs, gegen den sehr vieles spreche, den eines Großherzogs zu verlangen.

Als so der Boden gut vorbereitet war, erschien Ende Oktober der Erbprinz Francesco selber mit seinem Staatskanzler Baron Bartolomeo Concino in Wien, um den Verhandlungen den gehörigen Nachdruck zu geben. In gehobener Stimmung konnte der Mediceer, nachdem er durch reichliche Gunstbezeigungen sich überall ein gutes Andenken gesichert hatte, Anfang November den Kaiserhof verlassen, um sich zur Hochzeitsfeier, die in Tirol stattfand, zu begeben. Der in allen Künsten der Diplomatie wohlbewanderte und erprobte Concino setzte indes dem Kaiser so lange zu, bis er sich, wie der Nuntius Delfino triumphierend zu melden wußte, in einer ganz geheimen Abmachung, um die außer ihm nur noch Zasius und Harrach wußten, im Prinzip mit der Verleihung des Großherzogtitels einverstanden erklärte. Der Papst, so dachte man es sich, sollte rasch die Bulle herschicken, der Kaiser sie dann approbieren, damit sich auf diese Weise der Herzog von Ferrara vor eine vollendete Tatsache gestellt sehe.

Soweit wäre alles in schönster Ordnung gewesen, aber die Sache hatte einen großen Haken. Der Kaiser hatte nämlich diese angebliche Zustimmung nur unter gewissen Bedingungen erteilt; sie sollte geheim bleiben und ihm die Möglichkeit an die Hand gegeben werden, die Verantwortung von sich abzuweisen. Im übrigen weiß man den Inhalt dieses Übereinkommens nur aus der Darstellung des Nuntius Delfino, der aber keine sehr lautere, einwandfreie Quelle ist. Und selbst hiernach erscheint die stark verklausulierte Zusage im höchsten Grade problematisch und offensichtlich darauf gemünzt, auf eine gute Art den unbequemen Staatskanzler loszubekommen und die ganze leidige Angelegenheit weiter in Schwebe zu halten. Wer den schlauen Habsburger, dessen Geriebenheit selbst die hervorragendsten, in der Technik der machiavellistischen Staatskunst bewanderten Diplomaten immer aufs neue in Erstaunen versetzte, und seine nicht minder durchtriebenen Räte kennt, wird sich unschwer vorstellen können, daß man sich am Kaiserhofe eine oder gar mehrere Hintertüren offenhielt, um bequem entschlüpfen zu können – immer vorausgesetzt natürlich, daß es sich hier wirklich um mehr als unverbindliche Besprechungen handelt. Der gute Wille des Kaisers, dem Verlangen des Herzogs von Florenz zu willfahren, war jedenfalls nicht vorhanden, und es liegen verschiedene Anzeichen vor, daß er gerade damals am Werke war, für den anderen Schwager, der kurz vorher, im August, ebenfalls nach Wien gekommen und mit auffallender Herzlichkeit behandelt worden war, eine Lanze einzulegen, um den in Rom gleich einem Damoklesschwert schwebenden Prozeß niederzuschlagen und in Güte zu schlichten.

Indes, zur Ausführung des in Florenz schlau ersonnenen Planes ist es nicht mehr gekommen. Kurze Zeit darauf, am 9. Dezember, starb ganz unerwartet Cosimos großer Gönner Papst Pius IV. Concino wurde eiligst von Wien abberufen und nach Rom dirigiert, wo man seiner in den nun anhebenden Konklavesorgen dringender benötigte. Der neugewählte Papst Pius V. mußte erst in mühsamer Arbeit gewonnen werden, und der Kaiser zeigte begreiflicherweise nicht das geringste Verlangen, den Faden der Verhandlungen aufzunehmen. So blieb die ganze Titelangelegenheit wieder stecken. Allein die Zeit arbeitete keineswegs für Florenz.

Der Herzog Alfonso II. von Ferrara, eine glänzende Erscheinung, die Goethe in seinem »Tasso« verewigt hat, verstand es, immer mehr in der Gunst des Kaisers sich zu befestigen. Im Türkenfeldzug von 1566 leistete er, wie wir schon wissen, persönliche Gefolgschaft und in dem mehrmonatigen Beisammensein im Lager hatte er reichlich Gelegenheit, die ihm am Herzen liegenden Fragen – und das war auch für ihn nicht zuletzt die Präzedenz – mit Maximilian zu besprechen. Vielleicht geschah es damals, daß er dem Schwager einen Plan anvertraute, der diesem, immer besorgt um die Zukunft seiner vielen Söhne, gar lieblich in den Ohren geklungen haben mag. Alfonso, der jetzt schon das zweite Mal verheiratet war, hatte bisher keine Nachkommen und infolge einer schweren Verletzung, die er sich bei einem Sturz vom Pferde geholt hatte, wie es hieß, auch keine zu erwarten. Sein jüngerer Bruder aber war Kardinal und hatte den Ehrgeiz, Papst zu werden. Wie nun, wenn das herzogliche Paar einen Erzherzog adoptiert und dieser die Herrschaft über Ferrara erlangt hätte? Die Gerüchte von einem solchen Plan tauchten bald in sehr bestimmter Form auf, um nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Allerdings gingen sie, und zwar in ganz bestimmter Absicht, von Florenz aus; aber waren sie deshalb völlig aus der Luft gegriffen?

Herzog Alfonso, der überdies durch seine Mutter Renata, die bekannte Gönnerin Kalvins, in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zum französischen Königshause stand, spielte den Mittler bei der Heiratsverbindung der Erzherzogin Elisabeth mit König Karl IX., die Maximilian so sehr am Herzen gelegen war. Und auch in religiöser Hinsicht stand der Herzog, der ob seiner Duldung Andersgläubiger und seiner Weigerung, in Ferrara die Inquisition einzuführen, bei der römischen Kurie in den Verdacht der Häresie gekommen war, dem Kaiser ungemein nahe.

Umgekehrt gestaltete sich das Verhältnis zwischen Wien und der Arnostadt von Jahr zu Jahr schlechter. Als der Kaiser wenige Monate nach der Heimführung der »Königin« Johanna, wie man sie in Florenz gerne hieß, im Frühjahr 1566 wiederum Hans Khevenhüller an den Herzogshof sandte, um für den Türkenfeldzug eine Geldhilfe zu erlangen, lehnte Cosimo dieses Begehren in aller Form ab, und der Kaiser erfuhr zu seinem nicht geringen Befremden, daß der Allerweltsbankier kein Geld zur Verfügung habe. Freilich sandte er dann, offenbar auf Betreiben Delfinos, ein ansehnliches Hilfskorps unter dem Kommando Aurelio Fregosos. In der Folge aber zeigte der Herzog auf alle Werbungen des Wiener Hofes die kalte Schulter. Cosimo, der Maximilian versichert hatte, daß ihm der Ehrgeiz so gänzlich fehle, dachte nicht bloß an eine Rangerhöhung, sondern auch an eine Erweiterung seiner territorialen Macht – hier aber begegnete er sich mit dem Kaiser, der genau dieselben Ziele verfolgte.

Wie Cosimo den Freistaat Siena, der hintereinander von den Franzosen und den Spaniern besetzt worden war, glücklich für sich gekapert hatte, so bot sich ihm jetzt die Gelegenheit, die Insel Korsika, die sich gegen die Handeslrepublik Genua erhoben hatte, zu gewinnen. Eine Gesandtschaft der Korsen wandte sich hilfesuchend nach Florenz, und Cosimo bestürmte nun seinerseits den Kaiser, er möge ihm die Erlaubnis zum Zugreifen geben. Doch Maximilian lehnte es ab – auch bei ihm waren Gesandte der aufständischen Korsen erschienen, um ihm die Besitznahme der Insel anzutragen. Der Kaiser klopfte vorsichtig bei seinem spanischen Vetter an, doch der winkte ab; worauf dann Maximilian den Rückzug antrat. Aber für Cosimo war es ein schwacher Trost, daß auch der Kaiser nichts erreicht hatte, denn Korsika war, ganz abgesehen von seiner Lage als »Schlüssel zu Italien« – freno d'Italia – ein altes Königreich, und er hätte auf diesem Wege Ansprüche auf die Führung des begehrten Titels »König« erheben können.

Herzog Cosimo säumte nicht, dem Kaiser Gleiches mit Gleichem zu vergelten. An der Meeresküste von Genua, hart an der Grenze von Frankreich und Spanien, befand sich die Markgrafschaft Finale, in der schon seit Jahren ein erbitterter Bürgerkrieg tobte. Der Markgraf Caretto, der sich durch seine Grausamkeit verhaßt gemacht hatte, war vertrieben worden und erschien schutzflehend am Wiener Hofe. Der Kaiser sandte Kommissäre nach Finale, um es zum Gehorsam unter dem angestammten Fürsten zurückzuführen. Doch umsonst, die Aufständischen erklärten trotzig, lieber auswandern oder ihr Leben lassen zu wollen, als einem »Tyrannen« zu gehorchen. Die Situation gestaltete sich für die kaiserlichen Kommissäre von Tag zu Tag bedrohlicher, und schließlich sah sich Maximilian genötigt, die Unterstützung des spanischen Gouverneurs von Mailand anzurufen, welche, bereits zugesagt, mit einem Male, auf höhere Weisung von Madrid, unterblieb. Es wurde mit jedem Tage klarer, daß König Philipp, wie schon kurz erwähnt, diesen Küstenstrich, der eine wertvolle Brücke zu Mailand, einen neuen Stützpunkt seiner militärischen Macht in Italien bildete, sich selber aneignen wollte, wie denn auch insgeheim mit den Aufständischen eifrigst unterhandelt wurde.

Die Kommissäre riefen nun – es war im Frühling 1567 – die Unterstützung Cosimos an, der sofort auf den Gedanken einer Okkupation einging und mit ihnen bis in die Einzelheiten den Kriegsplan besprach; mit Hilfe seiner Flotte sollten die Aufständischen überrumpelt und das Land sodann besetzt werden. Allein nachher fand er lauter Ausflüchte und Bedenken. Da einer seiner Einwände die Rücksichtnahme auf Spanien war, so hatte Erzherzog Karl bei seiner Mission an den Madrider Königshof auch diesen Punkt vorzubringen. Aber das Ende war dann, daß Finale von den Spaniern selbst besetzt wurde.

Nicht der letzte Grund der Verstimmung aber, die zwischen Wien und Florenz herrschte, war die Behandlung, welche die Erzherzogin Johanna am Mediceerhofe erfuhr.

Die Braut war am 16. Dezember 1565 in Florenz eingezogen, mit allem Prunk empfangen. Ehrenpforten waren errichtet worden. Johanna saß auf einem schneeweißen Zelter, ihr zur Seite ritt Herzog Cosimo und ihnen folgten der Bräutigam Francesco, sämtliche Mitglieder des Hauses Medici und Toledo, von allen Türmen und Kirchen der Stadt begrüßten sie Freudengeläute, Trompetengeschmetter, und der Jubel des Volkes erfüllte die Luft. Dazwischen donnerten die Geschütze der Festungswerke von San Miniato und del Basso. Gedrängt standen die Leute an den Fenstern, in den Straßen, um die »Deutsche« zu sehen. Mit dem Zurufe »Palle, palle – Austria, Austria!« hieß man sie willkommen. Allgemein fiel ihr reiches Goldhaar auf, das charakteristische Merkmal der Töchter Ferdinands. Zwei Tage darauf fand die Trauung statt. Der fürsorgliche Schwiegervater hatte den Palazzo vecchio zur Residenz des jungen Paares eingerichtet. An den Wänden seines lauschigen Säulenhofes prangten neue Fresken, Ansichten österreichischer Städte – alles um der Prinzessin den Aufenthalt in der Arnostadt so heimisch als möglich zu gestalten.

Allein Francesco von Medici zeigte von allem Anfang an, daß die Heirat lediglich aus politischen Gründen geschlossen wurde, und er ließ es auch an den einfachsten Rücksichten fehlen. Ein Jahr vor der Hochzeit hatte er Beziehungen zu der schönen Venezianerin Bianca Capello angeknüpft, die vor dem Abschluß der Ehe mit Johanna im geheimen, nun aber offen unterhalten wurden. Cosimo tat alles, um das Verhältnis zwischen den Gatten zu bessern, aber umsonst. Johanna fühlte sich hier unglücklich und ihre Klagen drangen bald an den Kaiserhof, der darob nicht wenig gereizt wurde.

Also Verstimmung über Verstimmung, und in demselben Maße, als sich das Verhältnis zwischen Wien und Florenz verschlimmerte, gestalteten sich die Beziehungen des Kaisers zu Herzog Alfonso immer herzlicher und verringerten sich auch Cosimos Hoffnungen, den Präzedenzstreit mit Ferrara in seinem Sinne entschieden zu sehen. Der Kaiser redete sich auf die »Doktores« aus, die berufsmäßig alles, auch die einfachsten Dinge ins Endlose verschleppten; die Räte wieder schoben die ganze Schuld auf den Kaiser, der in dieser schwierigen Frage sehr behutsam vorgehen müsse.

Im September 1568 entschloß sich Cosimo, seinem Gesandten am Wiener Hofe, Bischof Antinori, die Weisung zu erteilen, die Verhandlungen abzubrechen; die Sache sollte in Rom weiter verfolgt werden. Der Bischof entledigte sich dieses Auftrages in der schönen Form, daß er dem Kaiser erklärte, man stehe von der rechtlichen Austragung des Präzedenzstreites ab, da man sehe, welch große Schwierigkeiten sie ihm bereite. Der Gesandte hatte sich nunmehr darauf zu beschränken, vom Kaiserhofe die Bestätigung der von Ferdinand erlassenen Deklaration vom 21. Oktober 1560, die Florenz den »Besitzstand« zugesprochen, zu erlangen. Aber Maximilian, gleichzeitig auch von Ferrara bedrängt, wich aus. Die gewünschte Konfirmation der kaiserlichen Dekrete, so wurde dem florentinischen Gesandten bedeutet, halte er derzeit für unnötig, denn es wäre bisher keineswegs seine Absicht gewesen, denselben irgendwie nahezutreten.

In Florenz schäumte man vor Wut über diese »ungerechte, wenig Liebe und Dankbarkeit« bekundende Entscheidung. Indes, Herzog Cosimo machte gute Miene zum bösen Spiel, faßte die Ablehnung der Bestätigung der Ferdinandeischen Dekrete als Gewährung auf, indem er die Worte der kaiserlichen Resolution absichtlich so deutete, als hielte Maximilian die Ratifikation nur deshalb für überflüssig, weil er sie ohnehin anerkenne. Antinori bekam den Auftrag, seine Bitte in bescheidener Form zu erneuern, und richtig, er erhielt eine Resolution, die ihn ganz befriedigte. Es war nämlich darin gesagt, daß sich der Kaiser bestreben werde, alles in dem Stande zu erhalten, wie es unter Ferdinand beobachtet worden. Natürlich meinte er nicht das erste Dekret vom 21. Oktober 1560, worin Florenz der »Besitzstand« zugeschrieben wurde, sondern das zweite vom 6. September 1561, das besagte, die frühere Deklaration besäße nicht den Charakter einer Sentenz.

Bischof Antinori erhielt nochmals die Weisung, um die Anerkennung des »Possesses« anzuhalten, und zwar mit Beiseitesetzung der bisher beobachteten Bescheidenheit – indes stand am Herzogshofe bereits der Entschluß fest, den Papst zum Richter zu machen.

Am 13. Dezember 1569 herrschte in der alten Residenz der Mediceer freudigste Bewegung. Michele Bonelli, ein Neffe des Papstes Pius V., war aus Rom eingetroffen, um Herzog Cosimo die Bulle »Romanus Pontifex« einzuhändigen, die ihn zum Großherzog von Toskana erhob und ihm dazu die königlichen Insignien verlieh. Während an dem Tore des Palazzo vecchio, in welchem sich die Zeremonie der Überreichung der päpstlichen Urkunde mit großem Gepränge vollzog, das neue großherzogliche Wappen befestigt wurde, erdröhnten von den Basteien die Geschütze, die Spielleute fielen ein, und das Volk jubelte Cosimo zu, der jetzt einen lange Jahre gehegten Traum verwirklicht sah.

Einer der Festteilnehmer aber wird in den Freudentaumel kaum von Herzen eingestimmt haben: der Vertreter des Herzogs Alfonso von Ferrara, der nur zu gut fühlte, daß die mit so großem Pomp verkündete Rangerhöhung ein wohlgezielter Schlag gegen das Haus Este und sein Land sei. Indes, er wohnte der Feier bei, beglückwünschte Cosimo, wenn auch gewiß mit süßsaurer Miene, und da auch vom Kaiserhofe, auf dessen Anerkennung man natürlich den größten Wert legte, freundliche Worte signalisiert worden waren, so trübte kein Mißton die festliche Stimmung.

Bald darauf kam von Herzog Alfonso selbst ein herzlich gehaltenes Glückwunschschreiben. Er drückte darin seinem Nachbar die »größte Freude« über die diesem zuteil gewordene Auszeichnung aus und versicherte ihm, niemand vermöchte sie stärker mitzufühlen, »da es nicht möglich sei, daß Seine Exzellenz von einem Freunde mehr geliebt und verehrt werde als von ihm«. Diesen überschwenglichen Worten der Freude folgte ein dämpfender Nachsatz, der zugleich die Erklärung enthält, weshalb sich der Herzog so aufrichtig freuen konnte. Er sei nämlich überzeugt, so heißt es da, daß Seine Exzellenz mit dieser neuen Würde keinerlei Anspruch erhebe, dem »alten« – offenbar war gemeint »älteren« – Hause Ferrara irgendwie zu »präjudizieren«. Dieses wollte er ihm sagen, so schließt der Brief, mit jener Aufrichtigkeit, wie es sich unter »wahren Freunden« gezieme. Und wieder einige Wochen später traf auch vom Kaiser Maximilian ein Schreiben ein, worin er seinem Gevatter ebenfalls die »größte« Freude zu erkennen gab. Dasselbe war aber an den »Herzog« Cosimo von Florenz adressiert.

Es waren dies die ersten Vorboten eines Sturmes, der sich nun von allen Seiten gegen das junge Großherzogtum erhob. Das Signal dazu gab der kaiserliche Botschafter in Rom, Graf Arco, der mit erprobter Umsicht die Interessen seines Herrn vertrat und als Anverwandter des Hauses Este auch persönlich an dieser Frage beteiligt erschien.

Kaum war der päpstliche Abgesandte Bonelli fort, so erfuhr er auch schon den Zweck der Mission, obwohl sie mit der größten Heimlichkeit betrieben worden war. Der Graf mag nun nicht wenig erstaunt gewesen sein, als ihm von einer Seite bedeutet wurde, er brauche sich nicht gar so aufzuregen, da ja der Kaiser bereits seine Zustimmung gegeben habe. Von anderen dagegen wurde er bestürmt, diesen unerhörten Eingriff in die Rechte des Kaisers und des Reiches energisch zurückzuweisen, und schon wurde da von Krieg gesprochen. Eine dritte Gruppe endlich gab ihrer Überzeugung dahin Ausdruck, daß der ganze Handel, so sehr auch der Kaiser aufgebracht sein möge, schließlich doch in Güte sich werde schlichten lassen – und zwar durch den Erlag einer größeren Geldsumme. Daß diese Bemerkung, die ebenso taktlos war, wie sie eine intime Kenntnis der chronischen Geldnot der Großmächte, allen voran des Wiener Hofes, verriet, gerade nicht geeignet erschien, auf Maximilian beruhigend einzuwirken, ist klar. Alles dieses und noch mehr berichtete Arco nach Hause. Über den Inhalt der Bulle selbst konnte er nichts erfahren; nicht einmal die Kardinäle, bei denen er anklopfte, wußten etwas davon oder gaben es vor.

Maximilian war indes bereits von Cosimo selbst schonend vorbereitet worden. Der Feldherr Aurelio Fregoso, der im letzten Türkenfeldzug das florentinische Hilfsvolk befehligte, fand sich Ende Oktober 1569 am Kaiserhofe ein, um Maximilian zur Vermählung der Erzherzoginnen Anna und Elisabeth zu gratulieren. Er bekam nun nachträglich den Auftrag, dem Monarchen ein vom 8. November datiertes Handschreiben Cosimos zu überreichen. Von einem geheimen Freunde und intimen Familiaren des Papstes, so heißt es in diesem Schriftstück, in welchem Wahrheit und Dichtung in der ergötzlichsten Weise abwechseln, sei ihm die vertrauliche Verständigung zugekommen, daß Pius ihn mit der Verleihung der Würde eines Großherzogs von Toskana »überraschen« wolle. Die Freude über diese Auszeichnung sei um so größer, als sie von einem so heiligen Papst ganz »spontan« erfolgte, ohne daß Cosimo nur im geringsten sich darum beworben oder sie erwartet hätte. Auch habe ja der Kaiser selber, als der Erbprinz in Wien weilte, seine Zustimmung bereits erteilt, die dann aber durch den bald darauf eingetretenen Tod des Papstes Pius IV. gegenstandslos geworden sei.

Der Kaiser, dem Aurelio Fregoso am 28. November seine Werbung vorbrachte, mag über die »göttliche Inspiration« des Heiligen Vaters nicht sonderlich erfreut gewesen sein, aber Unliebenswürdigkeit war nicht seine Art, und so fertigte er den Kriegsmann mit einigen höflichen Redensarten ab, die dieser alsbald durch einen Eilboten nach Florenz weitergab, wo man eben mit den letzten Vorbereitungen zum festlichen Empfange des Überbringers der päpstlichen Bulle beschäftigt war. Daß Cosimo vom Papst zugleich auch die Königsinsignien verliehen erhalten hatte, das war dem Kaiser wohlweislich verschwiegen worden. Und ebensowenig wurde diesem etwas von der Absicht Cosimos verraten, sich in Rom vom Papste selber feierlich zum Großherzog krönen zu lassen.

Natürlich konnte die Tatsache der Romreise nicht verheimlicht werden. Cosimo entschloß sich daher, dem Kaiser offiziell davon Mitteilung zu machen, ohne indes ihren Zweck aufzudecken. Er wolle nur dem Papst, so schrieb ihm Cosimo am 17. Januar, eine Visite machen, um ihm für die so große »spontane« Gunstbezeugung seinen Dank auszusprechen. Unterfertigt war dieses Schreiben bereits mit dem neuen Titel »Großherzog von Toskana« und jenes des Erbprinzen, das beigelegt wurde, mit »Prinz von Toskana«.

Aber von anderer Seite, von seinem Geheimagenten Cusano, der an allen Türen des Vatikans horchte und meistens sich gut unterrichtet zeigte, erfuhr Maximilian, was Cosimo im Schilde führte. Sofort wurde der Botschafter Graf Arco angewiesen, sich Klarheit darüber zu verschaffen und, falls wirklich eine öffentliche feierliche Krönung in Aussicht genommen sei, ungesäumt dem Papst vertrauliche Vorstellungen zu machen: Als Oberhaupt des Reiches könne der Kaiser unmöglich dulden, daß seinen Rechten in solcher Weise präjudiziert werde, und müsse er, wenn die Kurie auf ihrem Vorhaben bestehe, mit öffentlichem Protest vorgehen.

Als Graf Arco sofort nach Erhalt seines Auftrages, am 13. Februar, im Vatikan erschien, wurde gerade der große Krönungssaal für Cosimo hergerichtet – er wußte also jetzt, daß das Gerücht nicht gelogen hatte. Sofort ließ er sich beim Papst anmelden, und es kam nun zu einer erregten Auseinandersetzung, die sich um die Rechte des Papstes und des Kaisers und die Frage drehte, ob Florenz wirklich frei und nicht, wie man kaiserlicherseits behauptete, ein Reichslehen sei. Der Heilige Vater war indes nicht zu bewegen, von der Krönung abzustehen. Aber durch das geharnischte Auftreten des kaiserlichen Gesandten doch etwas unsicher gemacht, billigte er schließlich dessen Vorschlag, Cosimo selber dadurch, daß man ihm die Folgen vorhielt, zum Verzicht zu bewegen.

Der Großherzog traf zwei Tage darauf in Rom ein. Arco nahm sofort mit ihm Fühlung und machte ihm seinen Standpunkt klar. Cosimo beteuerte, bei seiner Abreise aus Florenz keine Ahnung – er hatte indes die Krönungsinsignien mitgebracht – gehabt zu haben, was ihm hier bevorstehe, versprach aber schließlich, mit dem Papst deswegen Rücksprache nehmen zu wollen. Am nächsten Tag – es war der 18. Februar – ging Graf Arco, der gehört hatte, daß die Bulle im Konsistorium verlesen werden sollte, wieder zum Heiligen Vater und erfuhr zu seinem Erstaunen, daß Cosimo mit diesem darüber kein Wort gesprochen hatte. Der Papst schien im Gegenteil viel fester als das letzte Mal, da er mit Arco verhandelte. Schroff erklärte er, im Konsistorium das tun zu wollen, was ihm Gott eingebe, und überhaupt könne er machen, was ihm beliebe. Die Päpste waren es, fügte er gereizt hinzu, die sogar die Kaiser bestätigten und das römische Reich vom Orient auf den Okzident übertrugen.

Arco merkte aus dem veränderten Ton der päpstlichen Sprache gleich, woher der Wind wehte und in welcher Weise Cosimo sein Versprechen, auf den Papst einzuwirken, eingelöst hatte. Wenn Seine Heiligkeit, erwiderte er mit feiner Ironie, wirklich das tun werde, wozu ihn der Allmächtige inspiriere, so dürfte allerdings kein Unheil entstehen. Doch möchte er gerne verhüten, daß der Papst das tun wolle, was ihm andere einflüsterten; denn dann müßte er notgedrungen ebenfalls das vornehmen, was ihm vom Kaiser befohlen wurde. Aus dem Umstande, daß die Päpste einst die Kaiser bestätigten und das römische Reich nach dem Westen verpflanzten, folge noch keineswegs, daß sie sich in die weltliche Jurisdiktion des deutschen Reiches einmischen dürften, und man habe auch seit dreihundert Jahren kein Beispiel dafür erlebt. Übrigens hätten eine Zeitlang umgekehrt die Kaiser die Päpste bestätigt. Der Papst möge nicht das bißchen Friede auf Erden untergraben. Der Schluß war wieder, daß Pius versprach, mit Cosimo reden zu wollen.

Zwei Stunden später ging der Heilige Vater ins Konsistorium, wo alles schon zum Empfang des Großherzogs, der mit fünftausend Reitern eingezogen kam, bereitstand. Der kaiserliche Botschafter folgte ihm dahin, und als der Konsistorialadvokat geendet hatte, protestierte der Graf und erhob sich in dem Moment demonstrativ zum Gehen, da Cosimo unter großem Gepränge hereingeleitet wurde. Die Verlesung der Bulle im Konsistorium war indes nur das Vorspiel zur Krönung, die für den Sonntag Lätare, den 5. März, in Aussicht genommen wurde.

Unterdessen setzten sich geschäftige Hände in Bewegung, um den kaiserlichen Gesandten umzustimmen und eine Wiederholung des Protestes am Krönungstage zu verhüten. Doch umsonst. Arco konnte nicht umhin, seinem Ärger darüber Ausdruck zu geben, daß sich einer auf den anderen ausrede. Dem florentinischen Staatskanzler Concino, der auch noch seine Kunst versuchte, warf er den alten Rechtsgrundsatz an den Kopf: »In invitum non confertur beneficium«. Cosimo müsse, erklärte er, die ihm aufgedrungene Auszeichnung ablehnen, widrigenfalls er gegen die Krönung protestieren werde.

Und dies tat denn Arco am frühen Morgen des 5. März, da die feierliche Krönung stattfand. Er fügte seinem Protest die Ankündigung bei, daß auch der Kaiser seinerseits Verwahrung einlegen werde. Nachdem er so seine Pflicht erfüllt hatte, erstattete er seinem kaiserlichen Herrn über seine Amtshandlung einen ausführlichen Bericht und fügte Ratschläge bei, die ihm von »einigen« Freunden – und zu ihnen dürfte er sich selbst gezählt haben – zugekommen seien. Der Kaiser möge erstens die Reichsfürsten in Kenntnis setzen und deren Gutachten einholen, zweitens den Lehensmännern in Italien verbieten, Herzog Cosimo den neuen Titel zu geben; drittens endlich könnte der Kaiser im Einvernehmen mit dem König von Spanien Siena als verfallenes Lehen erklären, ihm die Führung des Titels untersagen und für den Fall, daß er nicht gehorche, ihn zitieren.

Die Mitteilungen des Grafen kamen am 16. März nach Prag, wo der Kaiser Hof hielt, und verfehlten nicht ihre Wirkung. Maximilian zeigte sich über den ihm von Rom widerfahrenen »fürsetzlichen Fürgriff und öffentlichen Despekt« ungemein aufgebracht. In großer Erregung teilte er dem spanischen Botschafter das Vorgefallene mit. Und schon nach acht Tagen reisten die beiden Hofräte Gabriel Strein von Schwarzenau und Doktor Andreas Gail nach Rom, um neuerlich vor dem Papst und den Kardinälen »in aller Form« zu protestieren.

Cosimo I., Herzog von Florenz

Am 29. März fand in der Prager Burg die feierliche Zeremonie der Protestation statt. In Gegenwart mehrerer Erzherzöge, Räte und Gesandten gab zunächst der Vizekanzler Zasius in lateinischer Sprache eine lange Erklärung des Inhaltes ab, daß sich der Kaiser genötigt gesehen habe, das, was der Gesandte in Rom getan, hier zu ratifizieren und durch diesen erweiterten Protest seinen Willen kundzutun. Darauf reichte der Kaiser die vorbereitete Staatsschrift dem Vizekanzler, dieser wieder dem Sekretär Doktor Martin Gerstmann, der sie zur Verlesung brachte. Nachdem dies geschehen, nahm sie Zasius wieder zu sich und übergab sie dem Notar Andreas Erstenberger zur endgültigen Ausfertigung. Diese Protesturkunde wurde sodann den Gesandten nachgeschickt, die befehlsgemäß ihren Weg nicht über Florenz nahmen, um den Papst mit der Note überraschen zu können, bevor er noch von Cosimo bearbeitet werden konnte.

Am 24. April fand in Anwesenheit von einundzwanzig Kardinälen der große Protestakt statt, nachdem von Seite der Kurie noch allerlei Schwierigkeiten gemacht worden waren. So hatte der Papst verlangt, daß die beiden Gesandten, von denen der eine noch dazu ein Protestant war, so daß man ihn gar nicht empfangen wollte, nach dem Fußkusse den Vortrag kniend verrichten sollten – welche Forderung aber dann dahin abgeändert wurde, daß sie in kniender Stellung bloß zu beginnen hätten, nach einer Weile aber, aufgefordert oder nicht, sich erheben dürften. Doktor Gail, der eine, las den kaiserlichen Protest herunter und schloß mit den Worten: Kaiser Maximilian zweifle nicht daran, Seine Heiligkeit werde so bald als möglich Vorsorge treffen, daß das seiner Jurisdiktion zugefügte Unrecht wieder gutgemacht würde.

Selbstverständlich gab die Anwesenheit des kaiserlichen Spezialgesandten den »Contemplativen« reichlichen Anlaß, die Folgen des kaiserlichen Einspruches eifrigst zu erörtern. Die einen meinten, es werde in Italien zum Krieg kommen, wie ja solche Gerüchte schon unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Verleihung der Großherzogswürde im Umlauf waren. Und da wollte man wissen, daß auf dem bevorstehenden Reichstag in Speyer ein energischer Schritt gegen Florenz erfolgen werde. Andere aber glaubten wieder, es werde alles im Sande verlaufen, und zwar waren es gerade die Florentiner, die dieser optimistischen Auffassung anhingen.

In etwas gedrückter Stimmung war der neue Großherzog am 21. Mai nach Florenz zurückgekehrt. Seine Heimreise geschah in aller Stille, ohne jeden Pomp. Offenbar wollte er den Kaiser nicht noch mehr reizen. Vier Tage darauf schrieb er Maximilian einen von Ergebenheit triefenden Brief, worin er die vollzogene Krönung anzeigte und sein Vorgehen rechtfertigte. Nochmals findet sich da die feierliche Versicherung, nicht gewußt zu haben, daß ihn der Papst krönen werde. Die ihm zugedachte Ehrung aber habe er nicht ausschlagen können, weil ihm das vom Heiligen Vater als Undank wäre gedeutet worden. Übrigens habe er seinen Aufenthalt in Rom dazu benutzt, bei der Kurie eine große Liga der christlichen Fürsten gegen die Ungläubigen anzuregen.

Aber dieses Schreiben mit dem verlockenden Angebot eines gemeinsamen Feldzuges gegen die Türken wurde Cosimo, der sich wieder als Großherzog unterschrieben hatte, zurückgestellt. Cosimo beantwortete den unfreundlichen Akt damit, daß er seinen Gesandten anwies, die Auszahlung der Mitgift für die Prinzessin Johanna in der Höhe von hunderttausend Gulden, die noch nicht erfolgt war, zu verlangen. Diese Demonstration scheint ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Bald ergab sich für den florentinischen Gesandten, der sich seit Jahr und Tag schmollend im Hintergrunde gehalten, eine Gelegenheit zur Aussprache mit dem Kaiser und seinen Räten, und siehe da: Maximilian schien nicht mehr so erzürnt. »Wir wollen sehen,« bemerkte der Kaiser, »was der Papst auf die Protestnote zur Antwort geben wird.« Man hatte Zeit gewonnen, um auf eine friedliche Beilegung des Streites hinzuarbeiten. Schon sprach man davon, wie der kaiserliche Geheimagent Cusano am 6. Mai aus Rom berichtete, daß sich der Kaiser nur so entrüstet gestellt habe.

War nun das Ganze wirklich nur eine Komödie? Oft schien es freilich das Gegenteil zu sein, und sowohl der apostolische Stuhl wie der Mediceerhof sollten Jahre hindurch in banger Sorge schweben. Niemals hat sich die virtuose Handhabung der diplomatischen Künste der Verstellung von Seiten Maximilians glänzender bewährt, als in diesem Kampfe um die Großherzogswürde, wo es ihm gelang, die gerissensten Staatsmänner an der Nase herumzuführen und die Welt in Spannung zu halten.

Von allem Anfang an wußte man in Wien dem Großherzogstreit eine derartige Wendung zu geben, daß das Odium dem Heiligen Vater in Rom zufiel. Auf dem Reichstage von Speyer wurde die Angelegenheit tatsächlich den Ständen mitgeteilt, und die drohende Sprache, welche die protestantischen Kurfürsten von Pfalz und von Sachsen führten, bereitete dem Papst keine geringe Sorge. Auch Spanien, das über die Titelverleihung ebenfalls verstimmt und vom Kaiser zu einem gemeinsamen Vorgehen aufgefordert worden war, zeigte sich ob dieser Wendung höchlich betroffen. Philipp II. wollte wieder ausschließlich Cosimo als den Missetäter behandelt sehen, und in Florenz gab es Momente, da man sich eines Angriffes von Seiten Spaniens versah. So war die durch den Titelstreit geschaffene Lage so gespannt wie nur möglich. Aber eben deshalb zeigte sich auch da und dort das Bestreben, der gefährlichen Situation ein Ende zu machen.

Schon bevor sich der Reichstag in Speyer versammelte, waren am Kaiserhofe vom Kardinal Delfino und dem florentinischen Gesandten Bischof Antinori die Grundzüge eines Ausgleiches entworfen worden: Cosimo nimmt die ihm vom Papst verliehene Würde aus der Hand des Kaisers und zahlt sodann eine größere Geldsumme. Freilich wie diese »Retraktion« im einzelnen vor sich zu gehen habe, darüber herrschte noch keine Klarheit, und es sollten darüber viele Jahre verstreichen. Am Kaiserhofe hatte man keine Eile, weil er aus der Verlegenheit der römischen Kurie und der Mediceer Kapital zu schlagen verstand. Maximilian hielt sich – es war die Zeit, da die österreichischen Stände auf die Bestätigung der Religionskonzession drängten – Rom und Spanien einigermaßen vom Leibe und nahm die Versicherung der Florentiner, daß er über sie, falls die Sache endlich geordnet würde, wie über »Sklaven« verfügen könne, mit sichtbarer Genugtuung entgegen. Die Geheimen Räte, vor allem der Vizekanzler Weber, der Zasius überlebte, sammelten sich aus den ihnen reichlich zufließenden Geschenken ein beträchtliches Vermögen.

Zwei Ereignisse waren es vor allem, die aus dem Labyrinth, in welchem sich die gewiegtesten Rechtsgelehrten nicht mehr zurechtfanden, ins Freie führten. Das war einmal der Tod des »Großherzogs« Cosimo, der nach langem Siechtum am 21. April 1574 eintrat und eine neue Situation schuf. Denn Francesco hatte noch zu Lebzeiten seines Vaters seinem kaiserlichen Schwager zu erkennen gegeben, daß er an der ganzen Sache unschuldig sei und einen Ausgleich herbeisehne.

In anderer Hinsicht bedeutete freilich das Hinscheiden des alten Fürsten für den Wiener Hof eine Katastrophe. Cosimo war es nämlich gewesen, der schon aus Rücksicht auf den Kaiser über seine Schwiegertochter Johanna stets die schützende Hand breitete. Kaum daß nun Francesco Medici die Herrschaft übernommen hatte, legte er alle Zurückhaltung im Verkehr mit seiner Geliebten ab. Bianca Capello trat in der Öffentlichkeit wie die eigentliche Großherzogin auf, während Johanna so knapp gehalten wurde, daß sie ihre Kleinodien versetzen mußte. Als ein Armer sie einmal, so wird erzählt, um ein Almosen anging, gab sie ihm bitter zur Antwort: Er poche an die unrechte Türe, er möge zur Venezianerin gehen.

Noch ehe ein halbes Jahr seit Cosimos Tode verstrichen war, sah sich der Kaiser genötigt, ernstlich in Erwägung zu ziehen, was mit Johanna zu geschehen habe. Er wandte sich an seine beiden Brüder und an den bayerischen Schwager, um ihr »Gutbedunken« in dieser heiklen Frage einzuholen. »Aber der Hertzog und main Schwester,« so schreibt er am 9. Oktober an Albrecht, »meo judicio laborant in extremis et medium invenire inter extrema est dificile.«

In der Tat war hier schwer ein Ausweg zu finden, wie dies auch aus der gewundenen Antwort des Bayernherzogs hervorgeht. »Wann mans«, erwidert er im Stile des delphischen Orakels am 27. Oktober, »kundt bai ainander behallten und in ain gleichen Verstandt bringen, were es wol guet, sonderlich weil der Hertzog auch kain Son hat und wenn sy schon auf beeden Tailen nachgeben und ainander nit alles so ubl aufnemen, wurde es vileicht mit der Zeit wider besser werden. Wo aber je kain Ainigkeit zu verhoffen soll sein, so dunkt mich, ja eher manns konndt mit Glimpff und Fuegen von ainander, je besser es sein solt; dann die Ding zwischen einem Eevolgkh sich je lennger je mer einreißen und hietziger werden. So haben die Walhen (= Welschen) weite Gewissen, weil er keinen Mannserben hat …«

Es kam in der Folge zu einem diplomatischen Schritt des Wiener Hofes in Florenz, der freilich keine dauernde Besserung im Verhältnis der beiden Gatten herbeiführte. Johanna brachte im Mai 1577 einen Prinzen zur Welt, doch schon ein Jahr darauf, am 11. April 1578, verschied sie im Kindbett und der Großherzog konnte – kaum zwei Monate später – Bianca, deren Gatte acht Jahre vorher ermordet worden war, die Hand zum Ehebunde reichen. »Wir muessen Gott danken,« schrieb die Herzogin Anna von Bayern an Erzherzog Ferdinand, »daß unser geliebte Schwester von irer hochbedrangten Kommernis gnediglich entledigt worden ist, und allein die Kinder dem lieben Gott befehlen.«

Das zweite Ereignis, das die Lösung des Titelstreites ins Rollen brachte, war die Kandidatur des Herzogs Alfonso von Ferrara um die polnische Königskrone nach der Flucht des Königs Heinrich von Anjou im Mai 1574. Durch diesen feindseligen Schritt – denn auch Maximilian bewarb sich, wie wir noch hören werden, um den erledigten Thron – waren die Rücksichten, die man am Kaiserhofe stets für Ferrara besaß, hinfällig geworden, und damit war das letzte Hindernis aus dem Wege geräumt. Auch jetzt dauerte es noch ein Jahr, bis die verwickelte Angelegenheit endgültig bereinigt wurde, und dies geschah auf dem Regensburger Wahltage vom Jahre 1575 in der Form, daß Francesco nach Ablegung der seinem Vater erteilten Würde vom Kaiser zum Großherzog von Toskana ernannt wurde. Ursprünglich wollte man ihm nur den Titel eines Großherzogs »in Florenz« ohne den Titel »Serenissimus« geben, aber durch ein reichliches Geldgeschenk an den Vizekanzler Weber wurde die Einschränkung verhindert. Doch wurde die Anerkennung der Unabhängigkeit des Großherzogtums vom Reiche, der »Freiheit«, versagt und damit dem späteren Anfalle des Mediceerstaates an das Haus Habsburg-Lothringen im Jahre 1737 der Weg geebnet.

Die Versicherung, die Cosimo nach seiner Rückkehr von den Krönungsfeierlichkeiten in Rom dem Kaiser gab, er sei dort für einen großen Bund aller christlichen Fürsten zur Bekämpfung der Türken eingetreten, entsprach der Wahrheit – so wenig genau er es sonst mit ihr gehalten haben mag. Eine andere Frage ist, ob er nicht damit, wie dies sofort kaiserlicherseits behauptet wurde, nur ein Manöver ausführte, um die Aufmerksamkeit von der Titelfrage abzulenken und Maximilian zu gewinnen.

In der Tat lag dem Kaiser keine andere Frage näher, als die Sicherung seiner Länder vor den Türken, die den größeren Teil Ungarns besetzt hielten und von dort, auch im Frieden, ihre verheerenden Streifzüge unternahmen. Aus diesem Grunde hatte er seit jeher allen Bestrebungen, die der gemeinsamen Bekämpfung des Erbfeindes der Christenheit galten, das regste Interesse entgegengebracht, und an solchen fehlte es die ganzen Jahre her nicht, wenn sie auch bisher von keinem greifbaren Erfolge begleitet waren.

So hatte man bei der denkwürdigen Bayonner Zusammenkunft im Sommer 1565 über eine solche Liga verhandelt. Die Anregung dazu ging von der Königin-Mutter Katharina von Medici aus, die aber, wie Herzog Alba später seinem König schrieb, derart »impertinente« Bedingungen an ihr Zustandekommen knüpfte, daß man auf sie nicht eingehen konnte. Es erscheint auch wirklich äußerst fraglich, ob es die ränkesüchtige Herrscherin, die kurz vorher einen türkischen Gesandten empfangen hatte, ernstlich darauf angelegt hatte, die geradezu schon traditionelle Freundschaft mit der Pforte aufzugeben. »Wollte Gott,« schreibt Maximilian am 30. Oktober 1565 an Dietrichstein, »daß es Frankreich ernst würde, dann es das rechte Mittel wär ad opprimendos Turcos.« Allein auch von Seiten Spaniens, das wohl stets die allerselbstsüchtigste Politik betrieb, war das Interesse für die Türkenliga nicht ganz ehrlich. Es liebäugelte mit ihr nur so lange, als die Gefahr bestand, daß die Osmanen in das Mittelmeer vorstießen und seine Lande bedrohten. Als Philipp II. auf Grund sicherer Nachrichten damit rechnen konnte, daß die Türken – man wußte das in Wien seit Anfang Mai 1565 – ihren Hauptstoß nach Ungarn, also gegen seinen deutschen Vetter, richten würden, winkte er dem Kaiser deutlich ab.