|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zurück zur Diskobucht

Das Fest der Wiedervereinigung mit unseren Kameraden, das wir auf dem Nunatak Scheideck feierten, war das schönste des ganzen Sommers. Wir waren froh und stolz über die glückliche Beendigung unserer Aufgabe. Und wir durften auch zufrieden sein. Hatten wir doch, alles zusammengenommen, in diesem Sommer auf dem Inlandeise nicht weniger als 850 km zurückgelegt, eine Strecke etwa wie von Berlin bis Oberitalien! Einen Mangel an Beweglichkeit konnte uns niemand vorwerfen. Vom ersten bis zum letzten Tage hatten wir mit den Minuten gegeizt, denn wir wußten aus den Erfahrungen anderer, wie schnell dem Reisenden in Grönland der Sommer vergeht. Aber nun standen wir vor dem Ergebnis, und das war besser als wir selbst erwartet hatten.

Das Hinabschaffen unseres Gepäcks von »Scheideck« zum Landungsplatz in der Kamarujuk-Bucht war schwere Arbeit. Besonders waren wir uns einig darüber, daß das Instrumentarium für die Eisdickenmessung unverantwortlich schwer war. Das Schlimmste aber waren doch die Hunde, von denen viele sich überhaupt weigerten, aufzustehen.

Das war eine Arbeit, sie vom Nunatak herabzubekommen! Immer wieder brannten sie uns durch und liefen aufs Land zurück. Sie wollten um keinen Preis wieder auf dies Nadeleis. Wir mußten sie schließlich haufenweise zusammenbinden, immer gute und schlechte durcheinander, damit diejenigen, die noch laufen konnten, die anderen mitschleppten. Das war die einzige Methode, um sie über den Gletscher herabzubekommen.

Es war eine Tierquälerei und nicht schön anzusehen. Aber es ging nicht anders. Wer zurückblieb, war dem Hungertode ausgeliefert.

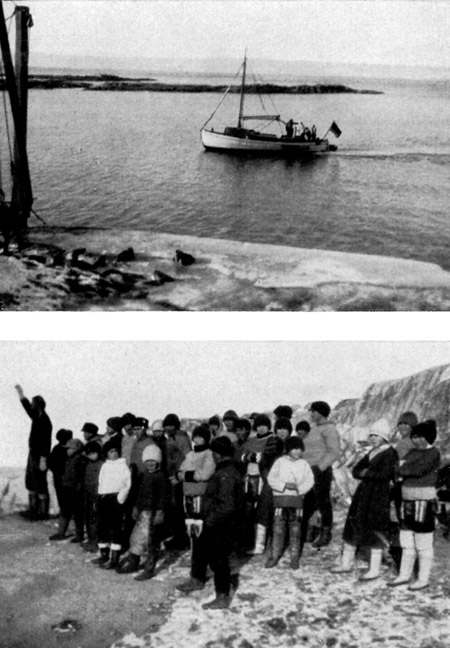

– Schon bevor wir den Bruch erreichten, sahen wir die »Krabbe« unten liegen, das gab Kräfte!

Sorge winkt der einlaufenden »Krabbe«

Beim Beginn des Bruches hinterlegten wir vorläufig die Hälfte unseres Gepäcks. Das konnte morgen nachgeholt werden, und der Begleitmann von Tobias konnte dabei helfen. Und dann gingen wir, jeder mit einer Traglast, zusammen mit den Hunden hinunter.

Am Ufer kam uns Tobias entgegen. Man sah ihm die Freude an, daß nun alles gut ausgegangen war.

Und dann erlebten wir unsere »Krabbe« wie nie zuvor. Wie eine fürstliche Luxusyacht kam sie uns vor, als wir in die blitzsaubere Kajüte hinabstiegen, und kein Passagier erster Klasse auf einem Luxusdampfer konnte es besser haben als wir hier unter der liebevollen Behandlung von Tobias.

Johannes Georgi

Frischen Fisch gab es! Zigarren! Und – Post! Post von Hause! Von meiner Frau und meinen Kindern hatte ich allein acht Briefe! Zunächst wurden sie chronologisch geordnet, und dann versank ich für die Umwelt. Es wurde 10, es wurde 11 Uhr, es wurde Mitternacht, ehe wir schlafen gingen.

Es bereitete uns sonderbarerweise eine große Freude, zu erfahren, daß unsere Telegramme und Berichte zu Hause eingetroffen waren. Der Mensch braucht, wie es scheint, doch einen Resonanzboden für seine Taten. Wer weiß, wenn wir nicht in der glücklichen Einbildung gelebt hätten, daß unsere Arbeiten von ungeheurer Wichtigkeit wären und sozusagen aller Augen auf uns ruhten, so würde vielleicht manchmal die Qual des Augenblicks größer gewesen sein als unsere Energie.

Was nun folgte, waren Ausklänge, Auflösungsarbeiten, Abwicklung. Wir lieferten in Uvkusigsat die humpelnden Hunde ab, löhnten in Umanak Johann ab und schickten ihn mit einem gerade abgehenden Motorschoner nach Hause.

Während ich die Abrechnung mit Kolonieleiter Dan Möller erledigte, vermaß Loewe noch die Lage von drei Gletscherzungen auf Nugsuak, die seit v. Drygalski stark zurückgegangen waren. Und Georgi und Sorge veranstalteten eine Krabbenfahrt mit Gästen nach Ikerasak, wo sie im Hause des alten Jens Fleischer anregende Stunden verlebten.

Und dann kam der Tag, wo wir Abschied nahmen vom gastlichen Umanak, unter Mützenschwingen und Flaggengruß! Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!

Wieder an Bord der »Krabbe«

Die Nächte waren um diese Jahreszeit schon lang und dunkel, verschönt durch Nordlicht und Meerleuchten. Wir konnten jetzt nur bei Tage fahren. Den ersten Tag ging es bis zum Hafen Nugsuak, den zweiten bis zur Kohlenmine Kudlisat, wo Tobias seine alte Mutter und seinen Bruder wiedersah, den dritten bis Ritenbenk, den vierten bis Jakobshavn.

Auch diese Fahrt war prächtig, teilweise bei stürmischem Wetter. Aber was waren diese Eindrücke gegen die eben erlebten, die uns noch ganz in ihrem Bann hielten!

In Jakobshavn empfing uns Kolonieleiter Knudsen mit der Nachricht, das von uns bestellte Klepper-Faltboot für zwei Personen sei eingetroffen und könne sofort in Empfang genommen werden.

Das riß uns aus unserer Heimkehrstimmung. Hier gab es doch noch Arbeit für uns! Die Vermessung des Jakobshavner Eisstromes war das einzige, was uns noch nicht geglückt war. Und nun hatten wir die Mittel dazu in der Hand.

Der Jakobshavner Eisstrom ist der König unter den grönländischen Gletschern. Kein anderer der schnellaufenden Inlandeis-Abflüsse füllt so wie er seinen Fjord mit Eisbergen an. Der ganze, fast 35 km lange Eisfjord ist zu jeder Jahreszeit so mit Eisbergen und Kalbeisstücken gefüllt, daß seit Menschengedenken kein Boot jemals in ihn hineingekommen ist. Aber der Gletscher entleert auch jedes Jahr die Kleinigkeit von etwa 20 Milliarden Tonnen Eis in diesen Fjord. Die größeren Eisberge kommen auf der Fjordschwelle vor der Ausmündung in die Diskobucht, der »Eisbergbank«, durch Grundberührung fest und verhindern die kleineren herauszukommen. Nur ein paarmal im Jahre, wenn einige dieser Riesen wieder flott werden, wandern durch die entstandene Bresche ungeheure Eismengen auf die Diskobucht hinaus, die dann über und über mit Eisbergen übersät erscheint.

1913 hatte ich mit Koch der weit zurückliegenden Front des Gletschers einen Besuch abgestattet, wir hatten, ohne eine Vermessung auszuführen, doch soviel gesehen, daß er seit der letzten Vermessung stark zurückgegangen war. Eine Neuvermessung mußte deshalb sicherlich wichtige Resultate liefern.

Aber es war schwer, dorthin zu gelangen. Damals, vor 16 Jahren, hatten Koch und ich eine Schar Grönländer mit einem Frauenboot angeworben, das südlich vom Eisfjord über Land zum Tasiusak getragen wurde.

Dieser Tasiusak ist ein verzweigter, weitreichender Nebenarm des Eisfjords; seine einzige Verbindung mit dem Meere geht eben durch den Eisfjord und ist deshalb unpassierbar. Aber an einer Stelle reicht er so nahe an die Küste heran, daß man hier die leichten Fellboote hinübertragen kann. Und ist man erst im Tasiusak, so kann man in dessen innerem Teil der Gletscherfront des Jakobshavner Eisstromes wenigstens bis auf etwa 7 km nahekommen, die man zu Fuß über Land gehen muß. Das war die früher allgemein gebräuchliche Methode, um die Gletscherfront zu erreichen.

Aber die Zeiten ändern sich. Seitdem der Hellefisch auf der Eisbergbank entdeckt worden ist, verdienen die Grönländer mit dessen Fang so gut, daß sie sich in diesem Distrikt nur noch gegen hohen Lohn für andere Arbeiten verdingen. Und damit wird die alte Reisemethode unerschwinglich.

Indessen mußte dies eine wundervolle Aufgabe für ein Faltboot sein!

Leider hatte das von uns bestellte nur zwei Sitzplätze. Es war natürlich vollkommen ausreichend, wenn zwei von uns diese Tour machten. In dem edlen Wettstreit, der sich über das »Wer« entspann – es war der einzige Fall, wo sich die Teilnehmer etwas in die Haare gerieten – blieben Georgi und Sorge Sieger.

Sie packten sofort das Boot aus, setzten es zusammen und machten im Hafen von Jakobshavn eine Probefahrt. Und schon am nächsten Tage ließen sie sich von der »Krabbe« zu der Übertragstelle in der Bucht südlich von Claushavn fahren und hier mit Proviant für acht Tage Er bestand aus: 3 kg Büchsenfleisch, 3 Kilodosen Fleischkonserven, 1 ½ kg Kommißbrot, ¾ kg Butter, 1 kg Zucker, Tee und Fleischbrühwürfel, 4 Tafeln Schokolade, je 1 Paket Schiffszwieback und Knäkkebrot, je 1 kleine Dose Krabben und Sardinen, 2 Dosen kondensierte Milch. an Land setzen. Das war am 23. September; am 1. Oktober sollte die »Krabbe« wiederkommen und sie abholen.

Loewe und ich blieben in Jakobshavn zurück und genossen die Gastfreundschaft des liebenswürdigen Ehepaars Knudsen. Wenn ich an meine Kameraden dachte, so war mir etwa zumute wie der Henne, die Enten ausgebrütet hat und ihre Jungen auf dem Wasser schwimmen sieht.

Ob wirklich noch Gelegenheit war, das Versäumte jetzt nachzuholen? Damals war es zu spät – oder zu früh, wie man will. Zu spät für Schlitten, zu früh für Boote. Und war es nicht auch jetzt zu spät für Boote, zu früh für Schlitten? Wir hatten nachts bis unter -10° C, und der Hafen von Jakobshavn trug schon eine so dicke Eisdecke, daß es schwer war, die Verbindung zwischen »Krabbe« und Land aufrecht zu erhalten. Mußte der Tafiusak nicht zufrieren? Wir hatten uns zwar zu Beginn der Unternehmung in Claushavn erkundigt und den Bescheid erhalten, er sei noch offen. Aber er konnte in einer Nacht so zufrieren, daß es unmöglich war, mit dem leichten Gummiboot hindurchzukommen. Und wenn sie wirklich noch gut bis hin kamen, so konnte man mit etwa 60 % Wahrscheinlichkeit damit rechnen, daß sie nach Beendigung ihrer Messungen an der Gletscherfront den Tasiusak zugefroren finden würden. Und dann mußte die Rückkehr sehr schwierig werden.

Ein Eisriese vor dem Umanak

Nur die Überzeugung, daß meine Kameraden auch ungewöhnlich schwierigen Situationen gewachsen sein würden, hatte mich veranlaßt, meine Zustimmung zu dieser Unternehmung zu geben.

Es fehlte nicht an Warnern und Unglückspropheten in Jakobshavn. Ein alter Grönländer sagte eines Tages in trockenem, gleichgültigem Ton zu Frau Knudsen: »Die kommen nicht zurück.«

Als man mir dies erzählte, erwiderte ich: »Ja, ein Unglück kann ja immer geschehen, dem ist man nun einmal ausgesetzt bei Reisen wie den unsrigen. Aber das eine weiß ich: wenn es überhaupt möglich ist, durchzukommen, so werden sie auch durchkommen.«

Und ich war Herrn Knudsen dankbar, als er schlicht dazu sagte: »Davon bin ich überzeugt«.

– Und dann kam der Tag, an dem wir sie abholen sollten. Wir hatten einen Landsmann von uns, cand. Boehme, mit an Bord, der als Begleiter von Studienrätin Frl. Schmucker eine geographische Studienreise in Westgrönland ausgeführt hatte und jetzt mit ihr in Jakobshavn auf »Gertrud Rask« wartete.

Als wir Claushavn anliefen, erkannten wir schon von weitem in den winkenden Gestalten am Ufer unsere beiden Kameraden.

Kann man es mir verdenken, daß ich stolz auf sie war?

Wir folgten ihnen hinein in die freundliche Gaststube des Leiters der Außenstelle Pavia Jensen, wo schon warmer Kaffee und Kuchen unser wartete!

Von J. Georgi

Zunächst standen wir mit unserer fahrenden Habe am Meeresufer und trugen zuerst die Hälfte bergauf. Von oben sahen wir den nächsten See noch eisfrei, die Oberfläche von Wellen bewegt, unsere Aussichten schienen gut. Sogleich holten wir als zweiten Teil der Last das Boot, das wir zur Zeitersparnis im aufgebauten Zustand trugen. Schon hofften wir, in einer Viertelstunde den ersten See überwunden zu haben. Da, was ist das: der See liegt ganz blind da, mit ganz glatter Oberfläche. Wirklich, er ist gefroren in der kurzen Zeit, die wir zum Heranholen des Bootes vom Meer aus brauchten! Ein böser Schlag bei unserer knappen Zeit. Für heute konnten wir nur noch bei Dunkelwerden das Zelt an der Westseite dieses Sees aufschlagen; trotzdem schliefen wir gut. Nachts und frühmorgens fiel Schnee mit Graupeln.

Am 24. mußten wir nun unser Gepäck, wieder in zwei Gängen, rund um das Südende des Sees tragen, meist auf dem Neueis am Ufer, das zwar bei jedem Schritt krachte und weithin sprang, aber uns, gelegentliches Einbrechen ungerechnet, doch den sauren Weg recht erleichterte. Zwei Kaps passierten wir auf besonders dünnem Eis und über tieferem Wasser nach Eskimoart auf dem Bauch kriechend und alle Gewichte auf eine möglichst große Fläche verteilend. Dann ging's südlich um einen unbequemen Berg unter Benutzung eines Jägerpfades, und um 5 Uhr nachmittags standen wir mit unserem gesamten Gepäck am Westende des unabsehbaren Tasiusak, vor einer Ansammlung imposanter Eisberge, die es uns ermöglichten, trotz starken Ostwindes und heftigen Wellenschlages das Boot gut zu beladen und ins Wasser zu bringen. Wir wollen versuchen, diesen Arm des Tasiusak zu queren und werden einen Zeltplatz auf dem Südufer suchen. Nun kann das Boot seine hohe Qualität erweisen. Jede Welle geht über das Vorschiff, wir werden bis auf die Haut naß, aber wir liegen glänzend zu Wasser und mit dem Gefühl absoluter Sicherheit.

Das gegenüberliegende Ufer erreichten wir nach einer Fahrt von ¾ Stunden. Wir hatten das Glück, einen kleinen Naturhafen zu entdecken, der vollständig Schutz bot gegen den recht kräftigen Ostwind. Hier war das Boot in Sicherheit, und im Schutz einer Gneisklippe stand bald das Zelt und brannte der Primus. Die Temperatur der Luft lag wenig unter Null, nachts und am nächsten Morgen hatten wir Schneefall, besonders stark und als Tauschnee lästig empfunden während des Zusammenpackens unsrer Ausrüstung und beim Beladen des Bootes, da auf diese Weise alle Sachen mehr oder weniger naß wurden.

Am Mittwoch, dem 25. September, sind wir, da das Verpacken recht langwierig ist, erst um 10 Uhr vormittags zur Abfahrt bereit. Wir haben, um mehr Raum im Boot zu gewinnen, die hintere Schrägstrebe ausgebaut und verstauen alle schweren Gegenstände, Proviant, Photo und Brennstoff achter, Schlafsäcke, Zelt usw. vorne, und liegen dadurch gut zu Wasser. Immer wieder müssen wir die Finger erwärmen; Schneeschauer, Ostwind, ganz unsichtig.

Kaum sind wir aus der Geborgenheit unsres kleinen Hafens heraus, als uns auch schon der längs des Tasiusak wehende Ostwind mit voller Gewalt von vorne faßt. Aber wir kommen doch recht gut vorwärts.

Gegen 12 Uhr, nachdem der Wind inzwischen nachgelassen hat, sehen wir voraus eine kleine grasbewachsene Gneisklippe, umgeben von gefährlichen Unterwasser-Schären, die sich nur durch die Brandung verraten. In Lee der kleinen Insel finden wir etwas ruhigeres Wasser und frühstücken in der von unseren Schlittenreisen gewohnten Weise etwas Schiffszwieback mit Schokolade. Dazwischen sind immer einige Schläge mit dem Paddel nötig, um das Boot wieder in Lee zu bringen.

Eben haben wir diese Insel verlassen, als wir ein sonderbares Schauspiel erleben: Während eben noch recht frischer Wind und entsprechender Seegang aus Ost herrschte, tritt ganz plötzlich eine entgegengesetzte Wellenrichtung aus Südwest auf, der Ostwind verschwindet, und innerhalb von 10 Minuten haben wir frischen Südwest vom Rücken und einen so hohen Seegang, daß wir trotz unsrer Fahrt noch gelegentlich achtern Wasser übernehmen. Wir freuen uns der unverhofften Unterstützung und können, da wir nun unmittelbar am Fuß einer 6 km langen, 400 m hohen Steilwand entlangfahren, unsere gute Fahrt voller Vergnügen verfolgen.

Inzwischen sind wir querab zur Verbindung des Tasiusak mit dem Jakobshavner Eisstrom gelangt. Hierdurch steht der Tasiusak mit dem Meere in Verbindung, er hat Salzwasser mit Ebbe und Flut und ist geographisch ein Fjord. Im Grönländischen bedeutet sein Name: einem großen Binnensee ähnlich. Seehundsjagd und Fischerei von Seelachs und Helleflunder, gerade in diesem Verbindungsarm mit dem Eisfjord, läßt die am benachbarten Küstenstrich wohnenden Grönländer den Tasiusak regelmäßig besuchen. Wir sehen in die geschlossene Eismasse des Eisfjordes hinein. Einige ganz gewaltige Eisberge heben sich aus der Masse heraus und verschwinden gespenstisch mit der Spitze in den tief hängenden Wolken.

Bei der Weiterfahrt längs der Steilwand verschwindet der lokale Südwestwind bald, und schon ehe wir den ersten nun zu passierenden Seitenfjord sehen, spüren wir den aus ihm herausfegenden Südwind von Stärke 5–6 mit entsprechendem Wellengang. Zwar ging unser Kurs nach Ost, aber es war aussichtslos, ihn jetzt länger beizubehalten. Das Boot wäre von jeder Welle mit ihrer vollen Gewalt von der Breitseite getroffen worden und bald voll Wasser geschlagen. Wir mußten nach Süden abdrehen und die Verlängerung des Weges in Kauf nehmen. Etwas jenseits der Mitte des Fjordes kam dann der etwas peinliche Augenblick, wo wir zu wenden hatten, um dann mit Wind halb von hinten wieder aus dem Seitenfjord herauszukommen.

Es ging recht gut, und um uns in Übung zu halten, nötigten uns die beiden weiterhin an diesem Ufer zu passierenden Seitenfjorde zu dem gleichen Manöver. Der sehr breite, weit von S herkommende nächste Fjordarm war der unangenehmste, teils durch die hier im offenen Wasser bei hohem Seegang ohne jeden Schutz durch Felswände zurückzulegende Strecke von etwa 8 km, teils dadurch, daß der Wind im östlichen Teil nicht weit genug nach Westen drehte, um uns einen Kurs mit dem Winde zu ermöglichen, überdies spie dieser Fjord Massen von kleinem Kalbeis aus, das wir bei der unruhigen See teilweise erst im letzten Moment bemerken konnten.

Endlich hatten wir wieder nach Passieren des südöstlichen Seitenfjordes Seegang und Wind vom Rücken und befanden uns im letzten, von uns zu durchlaufenden Fjordarm. Wir konnten eine Atempause mit den Resten unsres Frühstücks einlegen (Schiffszwieback mit Anchovispaste ist sehr zu empfehlen!), und bald waren wir bei den Inseln angelangt, die eine Bucht »Ilua« im Norden des Tasiusak begrenzen. In dieser Bucht sollte die Tragstelle zum Nunatak liegen.

Das Fahrwasser zwischen der Inselreihe war, was der Seemann »unrein« nennt, d. h. mit Unterwasserklippen besetzt. Zum Glück war das Wasser sehr klar und hier zufällig ruhig, so daß wir unser natürlicherweise gegen scharfe Steine etwas empfindliches Gummiboot glücklich durch den Engpaß brachten.

Wir standen vor einer weiten Bucht, in deren östlichen Arm wir hinein hielten.

Aber seltsamer Weise bemerkten wir an der gegenseitigen Verschiebung der Felskulissen, daß unmittelbar östlich noch eine weitere Bucht in das Land einschneiden mußte. Offensichtlich stimmte hier in der Karte etwas nicht.

Aber da es überhaupt schwierig ist, von See aus die Form solcher breiten Buchten festzustellen, hielten wir uns daran, daß die Tragstelle nach der Karte im östlichsten Zipfel der ganzen Einbuchtung liegen müsse und liefen deswegen, noch einmal gegen Wind und Seegang, die östlichste Bucht an.

Hier erreichten wir das Land um 4½ Uhr nachmittags, also nach 6½ Fahrtstunden einschließlich Ruhepausen. Bei einer Gesamtstrecke von 35 km haben wir eine mittlere Fahrt von 5,4 km-Std. erreicht.

Eine wunderbare Stelle hatten wir gefunden, einen schneefreien, mit Moos und Gestrüpp bewachsenen Hang, Sonnenseite während des ganzen Tages, und einen trotz der Kälte unter großen Blöcken lustig murmelnden kleinen Bach, und alles jetzt von der Abendsonne vergoldet.

Heute sollten wir einmal rechtzeitig, d. h. mit Sonnenuntergang, zur Ruhe kommen, und morgen früh hofften wir unser vom Schnee der beiden letzten Zeltplätze und der heutigen Fahrt doch recht nasses Zeug zu trocknen. Das Tagebuch verzeichnet: »Guter Zeltplatz, zu Abend 1 Büchse Labskaus mit Tee, nachts windstill, aber sehr kalt, infolge nassen Schlafsacks kalte Füße.«

Donnerstag, 26. September. Morgens legen wir unsre Schlafsäcke, Wollstrümpfe und Handschuhe zum Trocknen in die Sonne. Um 10 Uhr gehen wir zu einer Erkundung auf die unseren Lagerplatz nach Nordost begrenzende Anhöhe. Wir zweifeln nicht daran, daß wir heute bequem den »Nunatak« erreichen werden, da wir nach der Karte den Weg zu nur 7 km annehmen. Wir müssen von der Höhe aus einen großen See erblicken, dahinter muß der große Binnensee Nunatap Tasia (See des Nunataks) liegen, dessen nördliche Begrenzung eben der Nunatak bildet. Aber seltsam, von der Höhe aus ist der See nicht sichtbar. Wir müssen eine weitere Höhe ersteigen, dann wieder eine neue vorgelagerte Kuppe, bis wir tatsächlich den See erblicken. Wenigstens müssen wir der Lage nach glauben, daß es der gesuchte See ist. Dahinter liegt noch eine Bergstufe, so daß ein weiterer Einblick nicht zu gewinnen ist.

Also hinunter zum Meer, rasch gepackt, und um 12 Uhr Abmarsch auf dem erkundeten Weg.

Sehr sauer wird uns das Schleppen des Gepäcks auf dem warmen Hang. Jeder trägt einen schweren Rucksack, darauf gepackt einen Zeugsack, und abwechselnd umgehängt den Brennstoffbehälter, einen leider sehr schweren 7 Literbehälter aus verzinktem starkem Eisenblech. Das Tagebuch enthält den Trost: »Wir hoffen, heute in etwa 4 Stunden den Nunatak zu erreichen«.

Der See ist bald erreicht. Nur am südlichen Ende ist etwas Eis, sonst ist er ganz offen, und die Überwindung einiger steil in das Wasser abfallenden Gneisklippen macht etwas Schwierigkeit. Er erscheint uns nun, wo wir ihn in der ganzen Länge überblicken, kleiner als nach der Karte.

Nun, von der nächsten Stufe dahinter, einer mit Gestrüpp überwachsenen Blockhalde, müssen wir ja doch den Nunatap Tasia und den Nunatak sehen.

Enttäuschung: oberhalb der nächsten Stufe liegt wieder ein größerer See und wenige Meter darüber ein dritter, beide zugefroren, so daß wir bequemen Weg übers Eis haben.

Aber wieder wenig oberhalb ist jetzt ein Paß deutlich zu sehen, mit einer Seehöhe von 200 m.

Tatsächlich, nach der anderen Seite blickten wir auf einen See, dessen Enden nach Ost und West wir nicht überblicken konnten.

Wir ließen das Gepäck auf der Paßhöhe und umgingen das Seetal auf der Höhenlinie nach Westen. Der See war klein, unsere Ansicht, in ihm den Nunatap Tasia zu sehen, schwand dahin. Wir erreichten eine Paßhöhe mit freiem Ausblick nach Westen, und nun wurde die ganze Lage allerdings klar: Wir befanden uns auf dem falschen Wege!

Eine Skizze, die wir dort nahmen, zeigt im SW den Nordarm des Tasiusak, die Tragstelle zum ersten See, die zweite Tragstelle und den sehr großen östlichen Nunatap Tasia, dahinter den mit Eisbergen vollgestopften westlichen Nunatap Tasia und im NW und N den uns aus Abbildungen bekannten Nunatak. Wir sind also doch in der falschen Bucht gelandet und östlich parallel zu dem üblichen Weg gegangen.

Natürlich liegt es daran, daß alle früheren Besucher des Gletschers mit ortskundigen Grönländern und Umiak gereist sind, während wir zum ersten Male ohne diesen umständlichen und heute nebenbei recht kostspieligen Apparat den Weg machten; überdies waren wir ein Opfer der Ungenauigkeit der Karte. Wir konnten nicht annehmen, daß die von uns angelaufene Bucht, unmittelbar östlich der richtigen Landungsstelle, nicht früher bemerkt sein sollte.

Steinmann am Ende der Vermessungsbasis

Nun hatten wir wenigstens eine ausgezeichnete Übersicht über die ganze Gegend gewonnen. Zugleich war es uns eine Beruhigung zu sehen, daß unser Weg, abgesehen von der gegenüber dem »richtigen« Weg größeren Paßhöhe, recht direkt auf den höheren Teil des Nunataks hinführte. Und von Wegener wußten wir, daß der bessere Einblick in den Gletscher heute von diesem östlichen Teil des Nunataks zu gewinnen sein würde.

Zeltlager am Nunatak

Ein Punkt war noch nicht klar: Wie und wo können wir auf die Nordseite des Nunatap Tasia kommen, dessen östlichen Arm wir von unserem Beobachtungspunkt nicht einsehen konnten.

Aber das wußten wir ja: Irgendwie durchkommen würden wir schon, und so war es die nächste Sorge, zum Paß zurückzugehen und unser Gepäck zu dem unter uns liegenden kleinen See, dem vierten unsres Aufstiegtales, zu schaffen, dessen Abfluß, wie wir im Stillen hofften, den Nunatap Tasia an seinem östlichen Ende erreichte.

Indessen war es für heute Zeit geworden, uns nach einem Zeltplatz umzusehen. Wir fanden ihn am nördlichen Ende des Sees, auf einem Moosfleck zwischen groben Blöcken, unter dem der See-Abfluß hindurchfloß. Das fließende Wasser zum Kochen hatten wir so aus nächster Nähe.

Gebankter Gneis auf dem Landweg zum Jakobshavner Eisstrom

Freitag, 27. September. Nach unsrem Plan sollten wir heute schon die Messungen und Aufnahmen des Eisstroms begonnen haben. Das war nun leider nicht gelungen, denn wenn wir seit gestern abend auch über den weiter einzuschlagenden Weg im klaren waren, so trennte uns noch ein tiefer und ausgedehnter See zwischen unpassierbaren Steilwänden von dem Nunatak, von dessen Nordseite wir erst den Eisstrom sehen konnten.

Zunächst bestanden zwei Möglichkeiten: Wir konnten, in der Hoffnung, daß der Abfluß unsres Sees den Nunatap Tasia nahe seinem N-Ende erreichte, zum See hinabsteigen und die Umgehung am Wasser versuchen. Der zweite mögliche Weg führte über den NE von uns mit Steilwand zum See vorstoßenden Bergrücken.

Sorge peilt.

Um unser »Handgepäck« nicht unnötig spazieren zu tragen, unternahmen wir zunächst eine Erkundung auf die Höhe dieses Bergrückens, die mit etwa 200 m glücklicherweise hinter unseren Befürchtungen zurückblieb.

Da eröffnete sich uns allerdings ein Anblick, der alles übertraf, was wir bisher gesehen hatten. Der erste Blick galt dem unter uns liegenden See. Er führte freilich noch mehrere km weit nach Osten und zwang uns zu einer offensichtlich sehr langwierigen und durch allerlei Geländetücken, wie Steilrippen und unsichere Seen, beschwerlichen Umgehung nach E. Das Ufer begrenzten auf allen Seiten unbegehbare Steilwände.

Der bepackte Photograph

Aber was war dies? Vor uns lag eine prächtig modellierte Gletscherfront, die in einen langgestreckten See kalbte, und dieser schien – oder konnte wenigstens, eine genaue Einsicht verboten uns die Steilwände – das östliche Ende des Nunatap Tasia darstellen. Das fehlte gerade noch! Denn in diesem Fall führte der einzige, von unserem Standort aus mögliche Weg zum Nunatak über diesen Gletscher, und das ohne Eisaxt und Steigeisen, die sorglich im Depot in der Kamarujukbucht aufbewahrt lagen!

Doch alle diese Befürchtungen galten ja erst der Zukunft. Was wir aber jetzt sahen, war für uns potenzierte Gegenwart: Im Osten baute sich vor unseren Augen ein riesenhafter Eiszirkus auf, mit Rängen und Bögen, aus nie gesehenen kilometerlangen gewaltigen Eisbrüchen gebildet und in strahlendem Weiß dekoriert. Der Zirkus mochte 30 km Durchmesser haben, die Begrenzung des Beckens bildete eine rings verlaufende, durch Nunatakker betonte Stufe des Untergrundes. Und in diese Arena drängte aus seiner Höhe das Inlandeis in gewaltigen Massen durch breite Durchlässe hinab, Wasserfälle aus riesigen Eistürmen bildend.

Viele gewaltige Bilder hatten wir in diesem Sommer auf dem Inlandeis und an den Gletschern Nordgrönlands gesehen. Aber dieses war der Höhepunkt: das Einzugsbecken des großen Jakobshavner Eisstromes!

Das Ziel, uns jetzt so nahe vor Augen, spornte uns zur äußersten Anstrengung an. Rasch war das Gepäck hierher nachgezogen, und dann wurde photographiert und gefilmt.

Eine Steinwarte, die wir hier fanden, zeigte, daß unser Platz auch früher, wahrscheinlich für Engell 1902–1904, als Meßpunkt gedient hatte.

Nun aber weiter. Ein saurer Abstieg nach E über verschneite Hänge und glatte Felsplatten, über die wir mehr rutschten und fielen, als gingen. Ein kleines Seeplateau, dann eine lange Felsrippe mit Steilwand senkrecht zu unsrem Weg, die links als überhängender Steilabsturz den See begrenzte, rechts kilometerweit auslief.

Also hinübergestiegen, einige Meter interessante Kletterei, und nun sind wir auch bald am Ende des Nunatap Tasia. Zu unsrer größten Freude ist er von dem Gletschersee durch ein steiniges Bachbett getrennt. Nun sind alle Schwierigkeiten überwunden! Bald haben wir dieses Bachbett überschritten und sind am Südfuß des gewaltigen Nunatak.

Da dieses Bachbett offensichtlich niemals so hoch überflutet wird, daß der Übergang über die in ihm liegenden zahlreichen Platten und Blöcke gesperrt werden kann, haben wir einen neuen Weg vom Tasiusak zum Jakobshavner Eisstrom gefunden, der nicht, wie der übliche Weg zwischen den beiden Nunatap Tasia's hindurch, zeitweise durch Hochwasser oder durch unbegehbares Eis gesperrt werden kann; einen Weg überdies, der recht gerade zu dem östlichen Teil des Nunatak hinführt, in dessen Höhe heute die Gletscherfront abschneidet, während sie von dem gewöhnlich besuchten südlichen Ende des Nunatak aus heute nur sehr ungünstig zu beobachten ist. Dieser neue Weg ist vom Tasiusak bis zum Eisstrom in nur etwa 6 Stunden zu machen.

Unser Tempo hatten wir heute so forciert, daß wir bereits um 14 Uhr den Bach überschritten hatten. Jetzt bestand sogar noch eine Aussicht, doch heute noch mit den Messungen beginnen zu können.

In etwa 80 m Höhe ließen wir das Gepäck und stiegen, nein rasten zur Höhe hinauf.

Natürlich, wie stets bisher in Grönland, war die nächste Höhe nicht die letzte, und erst nach langer Wanderung über Felsen und Seen, oben Kletterei durch tiefe Schneewehen, erreichten wir in 240 m über dem Meere einen östlichen Gipfel des Nunatak.

Und wieder fanden wir hier einen alten Steinmann, der Anschluß unserer Messungen an frühere versprach!

Nun war also um 16 Uhr unser Ziel erreicht. Zwei Stunden blieben Sorge noch zur Messung, während ich die photographischen Aufnahmen erst morgen auszuführen beabsichtigte. Die Ausführung wenigstens einiger Messungen war deswegen so dringend, weil Sorge neben der Festlegung der Gletscherfront den täglichen Vorschub des Gletschers zu messen hoffte, wofür ein Zeitraum von 24 Stunden zwischen der ersten und letzten Messung unerläßlich schien.

Während Sorge eine Skizze der Gletscherfront aufnahm und eine Anzahl zum Anvisieren geeigneter Objekte, charakteristischer Türme und Spalten, aussuchte, baute ich den hier vorgefundenen Steinmann ab, meißelte, da kein altes Zeichen vorgefunden wurde, im anstehenden Felsen darunter ein Kreuz ein und baute die Warte 1,50 m hoch wieder auf. Ebenso bauten wir am anderen Endpunkt einer etwa 500 m langen Basis einen neuen Steinmann mit Kreuz im Felsen, und die Arbeit gelang so schnell, daß Sorge gerade mit Sonnenuntergang seine erste Meßreihe in der Tasche hatte.

Nun aber rasch hinunter, auf unsrer alten Spur. Einen prächtigen Zeltplatz hatten wir im Hinaufsteigen auf halber Höhe ausgesucht, ein schneefreies dickes Moospolster mit Birkengestrüpp im Schutz einer blankpolierten senkrechten Gneiswand, wenige Meter tiefer einige dick vereiste Wasserlachen. Schon im Dunkel brachten wir das Gepäck hierher, rasch erstand Zelt und Abendmahlzeit, und morgen früh durften wir ausschlafen!

Sonnabend, 28. September. Obwohl die Sonne nur schwach durch Cirro-Stratus-Wolken scheint, können wir unsre gestern durch Schnee recht naß gewordenen Sachen trocknen. Wir frühstücken ausführlich und mit Behagen und sind um 15 Uhr wieder auf dem Nunatak. Sorge ist so glücklich, sogleich und einwandfrei erhebliche Verschiebungen seiner gestrigen Meßpunkte im Gletscher zu finden und führt bis zum Abend seine Serie von Messungen aus, ich nehme den Gletscher mit Photo- und Kinokamera von verschiedenen Punkten auf, leider unter sehr ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen. Das Wetter droht schlecht zu werden, es ist Zeit zur Rückkehr an die Küste. Wir übernachten noch einmal im gestrigen Zeltlager, dem bisher schönsten unsrer kleinen Reise.

Sonntag, 29. September. Noch einmal strahlender Sonnenschein. Aber wir müssen heute den Rückmarsch antreten, sonst verfehlen wir die »Krabbe«, und auch unsre Proviantreserve erlaubt uns keine erhebliche Verlängerung der Reise. So unterdrücken wir den Wunsch, heute bei schönem Wetter die Photographie zu wiederholen und treten um 9 Uhr mit merklich erleichtertem Gepäck den Rückmarsch an.

Unwillkürlich halten wir ein flottes Tempo und erreichen schon mittags unser Zeltlager 4. Hier rasten wir nur kurz, um wenn möglich heute noch das alte Lager 3 am Nordostende des Tasiusak zu erreichen. Hier denken wir für den doppelten Tagemarsch ausgiebig zu ruhen. Da der so nahe am Inlandeis gelegene Nunatap Tasia auch heute noch keine Spur einer Eisbildung zeigt, sind wir ganz sicher, daß der vielmal größere, vom Gezeitenstrom bewegte und von jedem Wind aufgewühlte Tasiusak erst recht eisfrei sein wird.

Auch weiter halten wir unser rasches Tempo durch, trotz des immerhin noch recht beträchtlichen Gepäcks. Endlich haben wir gegen 16 Uhr das Ende des ersten Sees in unserem Aufstiegstal erreicht, noch wenige Schritte über die Steilstufe, dann müssen wir den Tasiusak sehen. Dieser letzte See ist erst ganz schwach gefroren, wir müssen uns sehr vorsehen, um nicht einzubrechen.

Jetzt der erste Blick auf den Tasiusak. Kalt läufts uns über den Rücken: Er ist zugefroren.

Deutlich unterscheiden wir in der matten Eisoberfläche wenige langgestreckte Waken mit offenem, windbewegtem Wasser. Nur die kleine Bucht zu unseren Füßen ist noch auf vielleicht 100 m Breite offen, und wir klammern uns an die schwache Möglichkeit, daß überhaupt längs des Ufers noch soviel offenes Wasser vorhanden ist, um uns die Rückkehr zu ermöglichen. Wir sind sonst abgeschnitten, denn wir stehen auf einem Land, das im N vom Eisstrom, im E vom Inlandeis, an allen anderen Seiten von Armen des Tasiusak umgeben ist.

Und zwischen dem Augenblick, wo das Neueis die Fahrt mit unserem Faltboot unmöglich macht und dem Zeitpunkt, wo wir mit improvisiertem Schlitten oder zu Fuß das Eis überschreiten könnten, mögen 14 Tage liegen, während unser Proviant höchstens für 3 Tage reicht.

Solche Überlegungen ziehen blitzartig durch den Sinn, während wir über die Blockhalde herunter rennen.

Endlich sind wir am Ufer. Jede Minute ist kostbar. Rasch abgeladen, das Boot heruntergetragen – wir hatten es zum Glück aufgebaut stehen lassen – und unsere Sachen verstaut. Und schon 16 Uhr legten wir vom Ufer ab.

In der kurzen halben Stunde hatten wir beobachten können, wie sich auch das vorher offene Wasser in unserer kleinen Bucht zusehends mit Neueis überzog, so daß wir nach 2 oder 3 Paddelschlägen schon in das Eis kamen. Noch konnten wir eine kurze Strecke am Ufer entlang fahren, aber schon beim Runden des nächsten Kaps war die Wasser-Rinne nur noch 50 cm breit, und als wir uns hindurchpreßten, schrammten wir mit der ganzen Länge des Bootes über einen am Grund liegenden Felsblock.

Nun war das offene Wasser ganz zu Ende, und wir mußten einen breiten Streifen von Eis durchbrechen, um in die nächste Wake vor uns zu kommen.

Mit aller Gewalt stemmten wir uns gegen die Paddel. Wir kamen schrittweise voran. Aber das Eis war so hart, daß es beim Durchschneiden in kleinen Brocken bis auf das Vorderschiff hochspritzte! Ein abscheuliches Gefühl, mit einer dünnen Gummihülle gegen dieses glasharte, schon über ½ cm starke Eis anzugehen!

Noch einmal konnten wir, unter Querung schmaler Eisbänder, ein weiteres Stück nach W vordringen, auf unserem alten Weg westlich der größeren Insel die eigentliche Nordbucht verlassen und scharf am Westufer bis zum nächsten Landvorsprung vordringen. Aber hier war nun endgültig Schluß. Soweit wir voraus sehen konnten, war das Eis völlig geschlossen und von beträchtlicher Dicke.

Jetzt fing der Kampf an. Wir wandten uns nach E, also rückwärts, um einige sich durch Wellenbildung verratende Waken zu erreichen. Aber ihre Längsrichtung verlief leider immer SE–NW, also quer zu unserm Kurs, und die Freude des offenen Wassers dauerte stets nur sehr kurze Zeit.

So fuhren wir einen dauernden Zickzack-Kurs, ohne merkbare Fortschritte zu machen. Denn inzwischen wurde das Eis immer dicker. Wenn wir anfangs noch die Eisdecke unter kleineren Windwellen sich wellenartig bewegen sahen, so lag hier trotz frischen Ostwindes die Eisdecke schon fast unbeweglich.

Zwar war hier, offenbar infolge höheren Salzgehaltes, das Eis nicht ganz so spröde, wie in der innersten Bucht. Aber dafür war es weit zäher und umschloß unser Boot wie mit Polypenarmen. Überdies machte uns, anstatt uns durch Zerbrechen der Eisschollen zu helfen, der frische Ostwind in anderer Weise viel zu schaffen. Beim Vorschieben des Bootes sprang die Eisdecke 1–2 m voraus vom Bug. Anstatt daß wir uns nun in diesem keilförmigen Spalt leichter vorarbeiten konnten, schob der quer zum Kurs stehende Wind die links vom Kurs befindliche Eisfläche über oder unter die rechte, die am W-Ufer anlag und daher nicht bewegt wurde. So mußten wir auf weite Strecken die doppelte Eisdicke durchbrechen. Seltsam verzahnten sich die gegeneinandergepreßten Eisflächen, aber wir hätten lieber auf das Schauspiel verzichtet!

Überhaupt schien sich jetzt alles gegen uns verschworen zu haben. Unsere geringe Augenhöhe machte den Überblick schon schwierig genug. Aber wir mußten noch gegen die Sonne fahren, die uns völlig blendete. Außerdem herrschte starke Luftspiegelung mit lebhafter Bewegung über der Oberfläche, die es ungemein schwierig machte, die wirklich offenen Wasserstellen zu erkennen.

Wir waren nun ziemlich in der Mitte des Fjordes, und es war ein wenig beruhigendes Gefühl, daß jeder Meter, um den wir uns durch das Eis quälten, die Gummihaut immer mehr schwächen mußte. Auch die Arbeitsteilung, bei der ich mit dem Paddel vorne das Eis entzweibreche oder -schlage, während Sorge das Boot vortreibt, ist nur ein Notbehelf im wahrsten Sinne des Wortes, da auf diese Weise nur noch mehr scharfe Ecken geschaffen werden, gegen die das Boot unbarmherzig angedrängt wird.

Wir haben eben alles auf eine Karte gesetzt und rechnen damit, daß früher oder später die Bootshaut den großen Riß erhält, der unsrer Reise ein unerwünschtes Ende setzt. Flicken können wir dann nicht, da das Vorschiff mit Gepäck ausgefüllt ist, und von dem nächsten Ufer trennt uns eine eisbedeckte Wasserstrecke von 2 km, so daß nicht eben viel Phantasie dazu gehört, um sich dann den weiteren Ablauf auszumalen.

So quälen wir uns stundenlang, bis wir endlich das Ostufer und dort unter einer mehrere hundert Meter hohen Steilwand einen schmalen Streifen offenen Wassers erreichen. Vermutlich ist es Auftriebswasser unter Einwirkung eines starken, von dieser Felswand herabstürzenden Föhnwindes. So erschöpft wir sind, so groß ist unsere Freude, daß wir nun wenigstens eine Strecke weit voran kommen, nämlich gerade bis zu der Stelle, wo die Steilwand in den nächsten Seitenfjord zurückspringt. Hier ist das Eis wieder auf große Breite und über den ganzen Fjord hinüber geschlossen, und noch einmal geht die Quälerei von vorne an. Aber auch diesmal geht es gut, und die später noch einmal vom Nordufer ausgehende Vereisungszone passieren wir ohne große Schwierigkeit. Wir dürfen wieder auf das Ende der Eisumschließung und auf eine glückliche Vollendung des Abenteuers hoffen.

Das Faltboot auf dem zugefrorenen Tasiusak

Inzwischen ist die Sonne längst untergegangen und die Dunkelheit bricht rasch herein. Wir haben fast Neumond, ein Stern erscheint nach dem anderen, und bald wölbt sich über uns ein Sternhimmel von märchenhafter Pracht. Zugleich weht ein frischer Wind von achtern, so daß wir mehr als eine Stunde mit sehr guter Fahrt vorankommen. Endlich gewinnen wir Einblick in die Verbindung zum Eisfjord und haben das beruhigende Gefühl, schon mehr als die Hälfte der Gesamtstrecke hinter uns zu haben. Vor allem können wir jetzt in geringer Entfernung von dem Südufer fahren, und dieses Ufer ist Festland, über das uns im Notfall immer ein, wenn auch schwerer Rückweg zur Küste offen steht.

Aber so leichten Kaufes gibt uns doch der Tasiusak nicht frei, und er hat noch eine neue Überraschung für uns: Eisberge. Der Wind hat weiter aufgefrischt, auf Stärke 5–6, so daß die Wellen sich überkippen und das Boot schwer im Kurs zu halten ist. Zugleich weht er nun aus NE, aus dem Durchgang zum Eisfjord, heraus und hat neben großen Eisbergen eine Menge Kalbeis aller Dimensionen in den Tasiusak verfrachtet. Es herrscht tiefste Dunkelheit, die schräg von hinten kommenden Wellen ziehen mit lautem Rauschen unter unserem kleinen Boot hindurch, und um überhaupt steuerfähig zu bleiben, müssen wir eine solche Fahrt behalten, daß die zahlreichen Eisstücke für das Boot eine neue und sehr ernste Gefahr bedeuten. Bei dem hohen Seegang und der Dunkelheit sind die kleineren, immerhin noch zentnerschweren und scharfzackigen, aber wenig aus dem Wasser herausragenden Eisbrocken kaum sichtbar. Wiederholt fühlen wir das Boot an solchen entlangscheuern, wobei sich die Gummihaut weit nach innen einbeult, oder wir treffen sie mit den Paddeln. Einmal laufen wir gerade auf ein größeres Eisstück, zum Glück aber, fast unglaublicher Weise, ohne Schaden zu nehmen. Wir erörtern schon wieder die Frage, wie rasch das Boot bei einer größeren Beschädigung wegsacken wird und ob wir in dem eiskalten Wasser (etwa -1,5°!) bis zum Ufer schwimmen können. Ein sonderbares Gefühl, so ins Dunkel hineinzufahren. Wir kennen ähnliches ja von unseren Fahrten über die Spaltenzonen des Inlandeises, aber dort kann man sich durch Sicherheitsmaßnahmen, so fragwürdig sie sein mögen, wenigstens über die Gefahr hinwegtäuschen und gelegentlich psychologischen Nutzen davon haben.

Immer stärker wird der nordöstliche Wind. Kaum können wir vereint das Boot auf WSW-Kurs halten. Gewaltig werfen uns die hohen Wellen hin und her, und unheimlich rauschen sie unter unserem braven Boot hindurch. So entschlossen wir vorher noch waren, in dieser Nacht uns bis zum Westende des Tasiusak durchzuschlagen, nun müssen wir doch der klaren Überlegung das Wort lassen, daß wir bei diesem Wind und Seegang in völliger Dunkelheit das uns nur wenig bekannte Westufer kaum heil erreichen werden. Ohnedies sind wir jetzt nahe bei unserem kleinen Hafen am Südufer, wo wir jeden Stein kennen und in Lee landen können, überdies unseren alten Zeltplatz benutzen können, was unter den obwaltenden Umständen – wir sind ohnehin schon recht naß und haben klamme Finger – natürlich eine große Erleichterung bedeutet. So fügen wir uns und haben diesen Entschluß auch zunächst nicht zu bereuen. Wir bekamen das Boot gut aus dem Wasser, konnten die Zeltsteine und sogar einen Eisvorrat von der Hinreise zum Kochen benutzen und kamen recht rasch gegen 1 Uhr früh am 30. September zum Schlafen. Ein prachtvolles Nordlicht stand am Himmel.

Am nächsten Morgen können wir sehen, warum es uns nachts so schwer erschien, das Boot aus dem Wasser zu nehmen: Das ganze Bootsdeck ist mit einer stellenweise 2 cm dicken Eisschicht überzogen, neben jedem Sitz hat das Tropfwasser der Paddel lange, faustdicke Eiswülste gebildet, und jedes Paddel trägt an der Stelle des Abtropfrings einen dicken Eisklumpen. Gleichzeitig können wir nun sehen, daß am Bug und seitlich von ihm die »Walroß«-Gummihülle des Bootes bei unserer Eisfahrt recht stark gelitten hat und stellenweise bis auf die Stoffzwischenlage durchgescheuert ist. Aber doch hat sie gehalten und uns das Leben gerettet.

Das vereiste Faltboot

Jetzt glauben wir keine Schwierigkeiten mehr zu haben. Wir sind überzeugt, daß etwa am Westufer vorhandenes Eis durch den nächtlichen Sturm zertrümmert und die Fahrt über die letzten 3 km eine Kleinigkeit sein wird. Zwar sehen wir, daß die südliche Bucht vereist ist, aber unser Weg über den Fjord hinüber scheint wirklich offen zu sein. Wir freuen uns, noch ermüdet und mit schmerzenden Muskeln, der leichten Fahrt. Nach etwa 2 km kommt tatsächlich noch einmal Eis, aber kleine, nicht zusammengefrorene Schollen, die wir spielend durchfahren. Schon sehen wir jenseits offenes Wasser, das uns bis zum Ufer zu reichen scheint, und um wenigstens ein Dokument unseres schlimmsten Feindes mitzunehmen, photographieren und filmen wir dieses »letzte« Eis.

Aber jetzt haben wir das Schicksal herausgefordert! Das offene Wasser ist nur schmal, jenseits kommt wieder lockeres Scholleneis, jede Scholle mit einem von den häufigen Zusammenstößen herstammenden Eiswulst. Und die Dicke der Schollen nimmt ganz unmerklich zu, allmählich verkleben sie, frieren zusammen, unsere Arbeit wird schwer und schwerer, und ehe wir recht zum Bewußtsein der Gefahr kommen, sitzen wir völlig fest. Die Eiskruste ist 3–4 cm stark und zähe wie Wachs. Ich kann sie nach vorne nicht mehr mit dem Paddel durchstoßen. Drehen ist natürlich ganz ausgeschlossen. Die einzige Möglichkeit ist, rückwärts in unserer Fahrtrinne zu fahren, die vielleicht noch nicht so fest zusammengefroren ist. Denn das ist uns zu unserem Schrecken nun klar geworden, wir sind jetzt, am Mittag eines verhältnismäßig warmen Tages, mitten in dem Gefrierungsprozeß drin, der die westliche Bucht, in der wir landen müssen, in jedem Augenblick für uns schwerer erreichbar macht.

Der Rückzug glückt, wir erreichen das dünnere Eis, schließlich auch das offene Wasser, freilich nur auf einem östlichen, also von unserem Ziel abgewandten Kurs. Und selbst nachdem uns klar ist, daß wir unsere Westbucht aufgeben und sehr zufrieden sein müssen, irgendwie das Nordufer zu erreichen, ist das leichter gesagt als getan. Links von uns zieht ein breiter Eisstreifen, der uns vom Nordufer trennt. Und rechts von uns ist inzwischen soviel Eis entstanden, daß auch der Rückweg zu unserem kleinen Hafen bereits versperrt ist. Nachdem wir etwa 1 km rückwärts gefahren sind, sehen wir am Nordufer, einer sonst hoffnungslosen Steilwand, eine Schlucht mit Geröll und Moospolster, wo wir eine Landungs- und Aufstiegstelle zu finden hoffen können. Jetzt müssen wir mit unserem von gestern schon recht mitgenommenen Boot noch einmal das Eis forcieren! Sehr übel ist uns dabei zu Mut, zumal das Eis hier völlig fest ist und durch den Druck des Paddels nicht mehr durchstoßen wird. Schließlich reißen wir die Spritzdecke ganz fort, um freier arbeiten zu können, und während Sorge mit aller Kraft (und die ist nicht gering!) das Boot vorwärts schiebt, knie ich ganz vorn im Boot und schlage das Paddel abwechselnd rechts und links vom Bug mit voller Wucht aufs Eis, um so eine der Breite des Bootes entsprechende Rinne zu schaffen. Für einen Weg von 50 Meter brauchen wir über ½ Stunde schwerster Arbeit, und wir beide können nun fast nicht mehr.

Aber nun wendet sich auch das Blatt, wir sehen offenes Wasser am Ufer, das Eis wird dorthin dünner, und endlich gleiten wir über einen Wasserstreifen, um einen gestrandeten Eisberg herum, in die aus der Entfernung gesichtete kleine Bucht. Ein etwas mühsames Aussteigen auf vereiste Felsen, und dann liegen wir im Heidegestrüpp eines trockenen Bachbettes auf festem Boden, endlich dem Tasiusak und seinem Eispanzer entronnen. 3 Stunden schlimmster Arbeit hat uns die letzte Strecke von 2 Kilometern Luftlinie gekostet, während wir hier auf dem Hinweg gegen starken Wind und hohen Seegang 3 Kilometer in ¾ Stunden gefahren waren!

Jetzt kam das letzte Stück: der Rückmarsch über die Berge nach der Ansiedelung Claushavn. Es war inzwischen 3 Uhr nachmittags geworden, und wenn wir für die 7 Kilometer Luftlinie vorsichtiger Weise 3 Stunden Fußmarsch rechneten, dann hatten wir uns zu beeilen, um noch bei Tageslicht die Siedelung zu erreichen.

Aus der von uns kopierten Engellschen Karte wußten wir nur, daß wir uns über einen großen See oder, falls er noch offen war, zwischen zwei großen Seen in westlicher Richtung durchzufinden hatten. Boot und alles schwere Zubehör mußten wir natürlich hier zurücklassen, da wir ja unseren Weg nicht kannten und mit gelegentlichen Kletterstellen rechnen mußten. Wir nahmen nur Schlafsäcke und einige Instrumente mit und kletterten zunächst steil empor zu einem ausgedehnten Hochtal mit mehreren Seen. Der erste Blick nach Westen hinunter zeigt den Autdlarissa Tasia hier noch ohne jede Eisbildung; wir selbst sehen uns am oberen Rand einer mehr als 100 m hohen Steilwand, die verschneit und vereist für uns nicht passierbar ist. Es bleibt uns nur übrig, am Rand des Steilabfalls, d. h. über alle seine Einschnitte und aufgesetzte Zacken, entlangzugehen auf der Suche nach einer Abstiegsmöglichkeit. Nach einem sehr ermüdenden Marsch finden wir eine solche am Nordende des langgestreckten Sees und kommen trotz gewagter Sprünge und Rutsche über Felsstufen und vereiste Gneisplatten, nur mit dem Opfer eines zerbrochenen Skistocks, zum Ende des Sees hinab.

Hier erleben wir eine angenehme Überraschung: Ein geschützter Südwinkel unter einer Steilwand trägt ein Polster mit einer überreichen Fülle von Moosbeeren. Rasch ein tüchtiger Mundraub, und dann weiter, über den die beiden langen Seen verbindenden Wasserlauf, dann über alte Terrassen zu einem den Blick nach Westen versperrenden Gebirgszug. Kein Wunder, daß uns beiden das Bergsteigen nun schon recht schwer fiel. Zudem waren unsere veranschlagten drei Stunden verstrichen, die Sonne ging unter, und es wurde immer fraglicher, ob wir heute unser Ziel, Claushavn, noch erreichen würden. Wir entdecken ein abwärts führendes blockgefülltes Tal, dem wir folgen. Da, vor uns ein neuer See, und von dessen Ufer aus als schwarze Silhouette gegen den Nordwesthorizont und die Zackenmauer der Eisbergbank ein kleiner Kirchturm. Das ist Claushavn. Nun soll noch alles gut werden. Zwar müssen wir eine hohe, schroff in den See fallende Gneiswand auf verschneiten Bändern queren, aber das ist auch die letzte Schwierigkeit. Drüben am anderen Seeufer finden wir Spuren eines Hundeschlittens, dem wir folgen können, und nach einer weiteren Stunde beschwerlicher, aber harmloser Wanderung erreichen wir kurz nach 7 Uhr abends endlich die Siedlung. Sofort folgte uns die gesamte Dorfjugend, die sich auf dem Eise vergnügt hatte, und geleitete uns zum Haus des Leiters der Außenstelle, Pavia Jensen, des berühmten Fängers und Hundekutschers.

Die Gastfreundschaft in Grönland haben wir auf unserer Expedition so manchesmal erprobt. Auch hier durften wir sie in reichem Maße erfahren. Das erste für die freundlichen Leute war, uns mit Kaffee und Kuchen und selbstgebrautem Bier zu bewirten. Als wir dachten, nun für einen langen Schlaf vollauf gestärkt zu sein, wurde uns angekündigt, in einer Stunde sollten wir erst das eigentliche Abendessen, nämlich Möwenbraten, haben. Alles verlief planmäßig, nur ein wenig kränkte es vielleicht unsere Wirte, daß wir trotz unseres sicher wenig gepflegten Äußeren das angebotene Waschwasser bis zum nächsten Morgen zurückstellten, um schneller in den Schlafsack zu kommen. Den hatten wir nun freilich verdient, und unvergleichlich angenehm war das Bewußtsein, endlich der Mausefalle des Tasiusak entronnen zu sein!

Die Erzählung von Georgi zeigte uns, wie berechtigt die Befürchtungen gewesen waren, die wir in Jakobshavn während seiner und Sorges Abwesenheit gehegt hatten. Es war ein recht gefährliches Abenteuer gewesen. Mancher wird sagen: sie haben Glück gehabt. Aber es war das Glück des Tüchtigen, der alle Chancen, wo sie sich bieten, mit Energie auszunutzen versteht.

– Unsere Gastgeber erboten sich, sofort anzuspannen, um die zurückgelassenen Sachen nachzuholen. Aber wir konnten leicht ausrechnen, daß es heute zu spät werden würde und verabredeten es lieber für den nächsten Tag.

Wir fuhren also nach Jakobshavn zurück, wo wir mit dem Boot besser lagen, legten beim Kolonieleiter Bericht ab und fuhren am nächsten Morgen wieder nach Claushavn hinüber. Herr Böhme sollte mit zwei Hundeschlitten und zwei Grönländern diese kleine Unternehmung durchführen, die ihm eine willkommene Abwechselung in der Wartezeit bis zum Schiff bot.

Diese Tour erwies sich aber als schwieriger und zeitraubender, als wir gerechnet hatten.

Die beiden Hundeschlitten gingen wie die wilde Jagd davon, aber kamen nicht so weit wie sie sollten. So blieb ein zeitraubender Anmarsch bis zur Depotstelle. Aber schließlich standen sie vor dem »deutschen Kajak«, das zum Erstaunen der Grönländer unter den kundigen Händen Böhmes in wenigen Minuten in den zugehörigen Rucksäcken verschwand. Ihr Erstaunen wurde aber noch größer, als Böhme es beim Rückweg am Ufer eines Süßwassersees wieder aufbaute, und sie damit über den See beförderte. Wahrscheinlich war es das erstemal, daß Grönländer in einem Klepperboot saßen. Daß es ihnen gefiel, darüber ließ ihr entzückter Ausruf »Tyske Kajak ajungilak!« keinen Zweifel. Dann wurde das Boot wieder verpackt und auf die Hundeschlitten verladen, und nun ging es über Stock und Stein, über Schnee, Felsen und durch die Luft nach Claushavn zurück. Sie trafen dort aber erst bei Anbruch der Dunkelheit ein, so daß wir, um nicht bei Nacht über die Eisbergbank fahren zu müssen, noch bis zum nächsten Morgen vor Claushavn liegen blieben.

Unser Motorboot sollte verabredungsgemäß in Godhavn ins Winterquartier gehen, und wir selbst sollten ebendort an Bord von »Gertrud Rask« gehen. Da die Zeit jetzt drängte, gedachten wir schon am Tage nach der Einholung des Faltbootes über die Diskobucht hinüber nach Godhavn zu fahren.

Nun hatten wir freilich die Nacht entgegen dem Programm bei Claushavn gelegen und mußten erst Böhme und Tobias wieder in Jakobshavn abliefern, ehe wir nach Godhavn fuhren. Wir standen aber früh auf und glaubten, den kurzen Abstecher nach Jakobshavn noch vor der Überfahrt nach Godhavn schaffen zu können.

Es war prächtiger Sonnenschein, aber kalt, und es wehte ein steifer Ostwind.

Die heutige Fahrt war also unsere letzte Expeditionsfahrt. Wenn in Godhavn unsere Anker fielen, dann ging die »Krabbe« ins Winterquartier. Unsere brave »Krabbe«! 2100 Seemeilen hatte sie dann hier in den grönländischen Fjorden zurückgelegt, eine Strecke etwa wie von der Ostsee bis zum Nordpol!

Es war aber auch Zeit, Schluß zu machen. Wir waren im Oktober. Der Aufenthalt in der kalten Kajüte mit den vereisten Bullaugen und der von Kondenswasser tropfenden Decke war nicht mehr so angenehm wie im Sommer. Für Winterfahrten war die »Krabbe« nicht eingerichtet. Und wir selbst hatten auch nichts dagegen, wieder nach Haus zu kommen. Wir waren längst mit Natureindrücken übersättigt.

Heimwärts

Aber wundervoll war es gewesen, dies spannende Leben voller Kampf und Arbeit.

»Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein!« – Nun ja, wie das meiste, was Schiller gesagt hat, stimmt auch wohl dies nicht ganz. Es gibt, glücklicherweise, auch sonst noch starke lebensbejahende und kraftspendende Erlebnisse, die nicht gerade mit Gefahr verbunden zu sein brauchen. Aber sieht man von dieser zu weit gehenden, ausschließenden Form ab, so ist Schillers Gedanke doch richtig: Nach überstandener Gefahr genießt man die bloße Tatsache des Daseins auf eine besondere, robuste, fast möchte man sagen primitive Weise, man steht dann fester auf dieser Erde als je zuvor. Das hatten auch wir bei unseren Abenteuern wieder und wieder erfahren.

Eine andere Frage war freilich, welches Licht eben diese Abenteuer auf mich als Expeditionsleiter warfen. Rickmers, der Leiter der deutsch-russischen Pamir-Expedition, hat einmal gesagt: Abenteuer sind Regiefehler. Es ist Sache des Expeditionsleiters, dafür zu sorgen, daß die Expeditionsmitglieder keine Abenteuer erleben, denn solche stören nur die wissenschaftlichen Arbeiten. Nach diesem Maßstabe gemessen, hatte ich wohl keine sehr günstige Beurteilung zu erwarten.

Aber ich glaube, Rickmers hat ebensowenig Recht wie Schiller. Die Wahrheit muß irgendwo in der Mitte liegen. Denn wenn der Expeditionsleiter nicht eine gesunde Abenteuerlust seiner Expeditionsmitglieder in Rechnung setzen darf im Dienste der Wissenschaft, so kann er einpacken.

Doch wie dem auch sei, jetzt lag ja das letzte Abenteuer hinter uns. Jetzt hatten wir nur noch Böhme und Tobias in Jakobshavn abzusetzen und nach Godhavn zu fahren, und dann war die Expedition aus.

– Solche und ähnliche Gedanken gingen mir durch den Kopf, als wir zusammen in der Kajüte saßen und unsere Morgenhafergrütze verzehrten. Nur Georgi war draußen bei der Maschine, und unser Gast Böhme bediente das Ruder. Wir fuhren schon am Rande der Eisbergbank, und hin und wieder polterte ein Eisstück an den Seiten der »Krabbe« entlang.

Gerade hatten wir wieder dies Geräusch gehört. Wir schenkten ihm kaum Beachtung. Unsere »Krabbe« vertrug mehr, das wußten wir aus Erfahrung.

Da erscheint Georgis Kopf in der Kajütentür: »Wir haben beide Schraubenflügel abgebrochen!«

– Beide –

Blitzartig schießt mir der törichte Gedanke durch's Gehirn: Wie gut, daß ich gerade mit meiner Hafergrütze fertig bin!

Raus!

Was ist los? Beide Schraubenflügel? Abgebrochen?

!!!Himmeldonnerwetter!!!

So ein Pech! Noch am letzten Tage der Expedition!

»Stellen Sie wenigstens die Hustenmaschine ab, ohne Schraube hilft uns der beste Motor nichts!«

Wir setzten erst einmal das Stagsegel, um steuerfähig zu bleiben, und dann hielten wir Kriegsrat. Weder Georgi noch Böhme hatten das Eisstück gesehen, dem wir das Unglück zu danken hatten. Vielleicht war es ein Stück dieses heimtückischen Blaueises, das tief im Wasser schwimmt und kaum zu sehen ist.

Der Mann am Ruder

– Was sollten wir nun tun?

Gingen wir weiter nach Jakobshavn, so mußten wir erst um die Eisberge herum und dann gegen den Wind aufkreuzen. Die Segeleigenschaften der »Krabbe« waren bisher noch wenig bekannt. Sicher war nur, daß wir zu wenig Ballast hatten und daß die Segel sehr klein und für Kreuzen schlecht geeignet waren. Ganz leicht würde es also nicht sein, Jakobshavn zu erreichen. Und dann? Das Boot sollte ja nach Godhavn, dort lag schon die Ölfarbe für das nächste Jahr, dorthin sollte unsere erste Schraube geschickt werden, alles war fest verabredet. Wer sollte dann das Boot ohne Schraube dorthin bringen? Und Jakobshavn eignet sich schlecht als Winterquartier. Man konnte natürlich im Augenblick nicht alle Möglichkeiten übersehen, aber das eine war sicher: gingen wir nach Jakobshavn, so mußten wir von dort mit »Gertrud Rask« nach Haus fahren, ohne selbst unser Boot ins Winterquartier gebracht zu haben. Und dann mußten andere Leute gebeten werden, die Karre, die wir verfahren hatten, wieder herauszuziehen.

Nein! Wozu wehte denn jetzt Ostwind? Er blies uns ja direkt hin nach Godhavn! Er blies vielleicht etwas mehr als unbedingt nötig war, aber gerade das eröffnete die Möglichkeit, Godhavn noch heute abend zu erreichen. Es war ja erst 7 Uhr morgens.

Ernsthafte Einwendungen wurden nicht gemacht. Böhme und Tobias machten zwar etwas lange Gesichter. Sie wollten ja gar nicht nach Godhavn, sondern nach Jakobshavn! Aber mitgefangen – mitgehangen. Sie konnten ja nach einigen Tagen mit »Gertrud Rask« wieder nach Jakobshavn zurückkehren.

Das alles ging sehr schnell. Es waren wohl kaum 5 Minuten seit dem Unglück vergangen, da nahmen wir Kurs auf Godhavn und begannen, uns mit dem Großsegel zu beschäftigen.

Wir gingen vorsichtig zu Werk und setzten das Großsegel zunächst doppelt gerefft. Bald sahen wir aber, daß wir mehr Zeug vertrugen und lösten das zweite Reff. Das Stagsegel fuhren wir ungerefft als Spinnaker heraus. Damit hatten wir eine brausende Fahrt, fast 4 Knoten.

Mit Segel über die Diskobucht

Allmählich kamen wir wieder zur Ruhe. Es mußte ja eine lange Fahrt werden. Und hoher Seegang stand zu erwarten, wenn wir weiter hinauskamen auf die Diskobucht. Da galt es, das Deck aufzuklaren, alles festzuzurren und die Eiskruste abzuschaben. Sie rührte von den Spritzern her, die wir übergenommen hatten, als wir noch Motorboot waren. Jetzt, wo wir mit dem Winde segelten, kam natürlich nichts über Deck.

Wenn man es sich recht überlegte, so war eigentlich diese unfreiwillige Segeltour gerade das, was uns noch gefehlt hatte. Die Segel waren der einzige Teil unserer Ausrüstung, der noch nicht zur Geltung gekommen war.

Leise meldete sich zwar schon jetzt ein unbehaglicher Gedanke bei mir: Wie würde es mit der Einfahrt in den Hafen von Godhavn werden? Die Einfahrt war lang und schmal, und mitten darin lag diese dumme Lindberg-Schäre, die bei Hochwasser gerade bedeckt ist. Und dieser Einfahrtsschlauch war gerade gegen den Wind gerichtet, wir mußten hinein kreuzen. Und dabei konnten wir leicht ausrechnen, daß es dunkel werden würde, ehe wir die Einfahrt erreichten. Der Mond war nicht da, es würde also eine rabenschwarze Nacht werden. Wir hatten es ja letzte Nacht bei Claushavn gesehen. Da war Aussicht auf weitere Abenteuer!

Doch vorläufig hatten wir näherliegende Sorgen. Die See wuchs, und der Moses gebärdete sich immer wilder. Wir hätten ihn natürlich auf Deck haben sollen, aber das ging nur mit Benutzung des Klaufalls unseres Großsegels, war also unmöglich, so lange das Großsegel stand. Auch war die See schon zu hoch für diese schwierige Arbeit. Die »Krabbe« arbeitete stark. Wir verfielen daher auf einen anderen Ausweg. Wir nahmen den Bug des Moses ganz bis zu unserer Reeling hinauf und zurrten ihn hier fest, so daß er nur mit dem Achterende im Wasser hing.

Zu Mittag wurde der Wind ein wenig flauer; wir refften sofort das Großsegel aus. Wir mußten ja sehen, so schnell wie möglich vorwärts zu kommen. Aber bald frischte es wieder auf, so daß wir wieder reffen mußten.

– Ich holte mir die Seekarte heraus. Nein, der Maßstab war zu klein, die Hafeneinfahrt war darauf nicht zu erkennen. Das war ärgerlich. Aber ich hatte ja seinerzeit auf der Disko die Hafenpläne aus Gardes Segelanweisung abgezeichnet. Also her mit meinem Tagebuch Nr. 1. Doch auch damit war es nichts. Dieser Plan umfaßte nur den Hafen, aber nicht die Einfahrt. Wir hatten also keinerlei Karte, um die Einfahrt im Dunkeln zu finden. Das wurde ja immer schöner!

Wir selbst waren einmal in den Hafen hinein- und einmal herausgefahren. Böhme drei- oder viermal, aber als Passagier auf Magister Porsilds Boot, und als solcher pflegt man doch nicht auf alles zu achten. Ihn mußten wir lieber außer Betracht lassen. Aber da war noch Tobias. Er mußte die Einfahrt kennen, denn gerade hier hatte er ja im vorigen Jahre mit Lauge Koch Schiffbruch erlitten, als bei der Ausfahrt ein Schraubenschlüssel an die Achse kam und die Bootsplanken zerschlug. Tobias war der einzige, der uns im Dunkeln hineinsteuern konnte.

Freilich waren da auch noch allerlei Haken. Die Verständigung mit Tobias war auch für mich nicht leicht. Er rechnete sich zwar zu denen, die Dänisch verstehen und sprechen, aber man mußte meist den Sinn seiner Mitteilungen aus den Umständen erraten, unter denen sie abgegeben wurden. Wieviel kleine, oft spaßige Mißverständnisse hatten wir mit ihm im Lauf des Sommers erlebt! Jetzt konnte diese mangelhafte Verständigung leicht verhängnisvoll werden. Es ging nicht an, daß ich kommandierte, während er am Ruder stand. Wollten wir seine Kenntnis der Hafeneinfahrt ausnutzen, so mußte Tobias entscheiden, wann über Stag gegangen werden sollte. Übrigens war ja Tobias ein vernünftiger Mann. Wenn er sah, daß die Einfahrt zu schwierig wurde, so würde er schon in Lee des Hafenvorsprungs eine Stelle finden, wo wir ankern und die Trosse an Land geben konnten. Man mußte ihn nur machen lassen und nicht durch Kommandos stören. Als wir uns Godhavn näherten und Magister Porsilds Arktische Station sichtbar wurde, war es schon so dunkel, daß wir mit der elektrischen Taschenlampe Blinkfeuer gaben, um womöglich schon hier die Aufmerksamkeit der Bewohner zu erregen. Auch fuhren wir aus diesem Grunde so nahe an die Küste heran, wie wir der Brandung wegen wagten. Doch wir wurden nicht gesehen. Wir mußten hier schon Ausguck vorn am Bug haben, um nicht unversehens aufzurennen.

Ein riesiger Eisberg stand hier gestrandet an der Küste. Wir fuhren zwischen ihm und dem Lande hindurch. Plötzlich tauchte hohe Brandung dicht vor uns aus dem Dunkel auf. Es war eine blinde Schäre, die vor der Küste lag. Wir kamen aber noch glatt daran vorbei.

Es wurde schnell ganz dunkel. Nur die Schneeflecken am Lande leuchteten grau, aber es war sehr schwer, Abstände zu schätzen. Den Hafenvorsprung mit dem Ausguckshaus konnten wir noch an den Konturen gegen den Himmel erkennen. Nun mußten wir hart an den Wind gehen.

Jetzt bat ich Tobias, das Ruder zu nehmen, und er verstand augenblicklich, daß ihm damit die Verantwortung für die schwierige Einfahrt übertragen wurde. Es mag ihm, in Erinnerung an seinen vorjährigen Schiffbruch, nicht ganz leicht geworden sein, aber er zögerte keinen Augenblick.

Schweigend stand er am Ruder und starrte in das Dunkel hinaus. Den Hafenvorsprung rundete er so dicht neben den Klippen, daß ich ihn am liebsten korrigiert hätte. Aber nicht stören!

Vor uns wuchsen dunkle Massen empor. Jetzt wurde auch links von uns Land sichtbar, das mußte die Fleisch-Insel sein. Damals waren wir auf der anderen Seite dieser Insel herumgefahren, gemäß der für große Schiffe gültigen Anweisung. Kleinere Boote konnten aber auch zwischen dieser Insel und dem Hafenvorsprung hindurch, und das war für uns günstiger, wir schnitten dadurch ein Stück ab und brauchten nicht so weit aufzukreuzen.

Jetzt waren wir von allen Seiten von flachen Klippeninseln und -halbinseln umgeben. Nun hieß es aufpassen.

Die Himmelsee, die draußen stand, hatte aufgehört, wir waren in Lee, aber der Wind, den die flachen runden Gneisklippen nur etwas böiger machten, aber nicht abdecken konnten, pfiff und heulte in unseren Segeln, und in den Stößen holte das Boot weit über. Gut, daß wir das Großsegel noch gerefft hatten, mehr Zeug hätten wir nicht vertragen!

Mit unverändertem Kurs fuhr Tobias immer weiter, hart am Wind. Jetzt wurden auf Steuerbord dicht neben uns ein paar ganz flache Klippen erkennbar, eine Schäre. Wir fuhren wenige Meter an ihr vorbei. Dann näherten wir uns einem dunklen Landvorsprung. Das mußte der Anfang des langen Schlauches sein, in dem die Lindberg-Schäre liegt! Wir fuhren dicht an diesem Vorsprung vorbei, behielten dann aber die Richtung fast unverändert bei, lange Zeit. Hier war also eine große Bucht, die wir erst ausfuhren. Hätten wir doch eine Karte gehabt!

Das hohe Land vor uns wuchs höher empor, die Schneeflecken wurden größer. Schließlich erklärte Tobias, nun sei es Zeit, über Stag zu gehen. Wir nahmen Anlauf, und die Wende glückte. Wir konnten sehen, daß wir trotz des Reffs mit dem Kreuzen vorwärts kamen. Jetzt kamen wir dicht an zwei dunklen Inseln vorbei, das war der andere Eckpfeiler des Einfahrtsschlauchs. Nun wurde also das Fahrwasser eng.

Die nächste Wende mißglückte. Das Boot fiel wieder zurück in den Wind. Zu einem zweiten Anlauf war kein Platz mehr. Also mußten wir anders herum, halsen.

Aber auch das erfordert Platz. Haarscharf brausten wir an den Klippen vorbei, die da plötzlich aus dem Dunkel heraus vor dem Bug erschienen!

Das war mehr als ärgerlich, daß die Wende auf dieser Seite nicht ging! Die Hälfte von dem, was uns jeder Schlag einbrachte, ging durch das Halsen wieder verloren! Doch jetzt hieß es aufgepaßt vorn am Ausguck! Die beiden schwarzen Inseln waren schon wieder dicht vor uns. Wir mußten schon wieder wenden.

Mir wurde die Sache mit der Lindberg-Schäre unheimlich. Wenn wir hier das Fahrwasser mit so engen Schlägen auf und ab kreuzten, so konnten wir sie eigentlich kaum vermeiden. Und da hier keine Dünung war, konnten wir sie auch nicht an der Brandung erkennen. Ich mußte doch einen Versuch machen, festzustellen, ob Tobias ihre Lage kannte. Wenn er nicht Bescheid wußte, war es doch besser, irgendwo einen Ankerplatz zu suchen und bis morgen zu warten. Aber jetzt keine Mißverständnisse!

»Tobias, wo liegt die Lindberg-Schäre?«

»Ich denke, vielleicht dort«! Und damit zeigte Tobias mit der Hand in die Finsternis hinaus.

Dem Leser mag vielleicht diese vorsichtige Ausdrucksweise nicht befriedigend erscheinen. Aber Tobias war ein Grönländer, und die Grönländer brauchen das Wort »vielleicht« (imera) auch dann, wenn sie ihrer Sache ganz sicher sind. Ich war überzeugt, hätte sich Tobias unsicher gefühlt, so hätte er andere Worte gebraucht. Also ließ ich ihn weiter gewähren. Es war ja natürlich das beste, wenn es gelang, noch heute abend in den Hafen zu kommen.

Inzwischen hatten wir genug zu tun mit dem fortwährenden Wenden. Es war zu ärgerlich, daß die eine Wende nicht klappte. Wir verbesserten das Manöver mit dem Stagsegel. Nun wollten wir noch einmal versuchen, ob es nicht ging. Wir konnten ja etwas früher anfangen, in größerer Entfernung vom Land. Wir liefen gegen den Wind auf. Aber es ging wieder nicht, das Boot fiel wieder zurück.

Noch einmal: neuen Anlauf, neues Aufschießen gegen den Wind.

Unmöglich! Wir fallen wieder ab! Jetzt bleibt nichts übrig als zu halsen. Hoffentlich reicht der Platz! Das Ruder wird anders herum gelegt, das Großsegel gefiehrt, das Boot bekommt brausende Fahrt gerade auf das Land zu. Wenn wir nur noch herumkommen! In der Dunkelheit kann kein Mensch den Abstand schätzen. Und das Boot dreht unglaublich langsam.

Achtung, halsen! Das Großsegel kommt herüber, das Boot legt sich auf die andere Seite. Doch da tauchen aus dem Dunkel auch schon die Klippen auf, dicht vor uns. Das Ruder hart umgelegt, die Bootshaken in der Hand, so brausen wir auf das Ufer zu. Jeden Augenblick erwarten wir den Zusammenstoß.

Zwei Meter von den Uferklippen entfernt gleitet unser Boot vorbei. Gerade wollen wir aufatmen, da – ratsch! – sitzen wir auf dem Felsen. Mit dem Kiel, Gott sei Dank! Aber die nächste Welle hebt uns wieder ab. – Ratsch! – wieder fest! Aber wieder werden wir abgehoben, und nun sind wir frei.

Uha! Na, das ist noch mal gut gegangen! Aber das nächstemal müssen wir doch wohl vorsichtiger sein und gleich halsen, anstatt uns erst mit vergeblichen Wendeversuchen ans Land treiben zu lassen!

Die Entdeckung, daß die »Krabbe« auch über Schären klettern konnte, machte ja ihrem Namen Ehre, aber wir legten heute abend keinen Wert auf weitere Erfahrungen in dieser Richtung.

Inzwischen kamen wir doch in dem langen Schlauch allmählich vorwärts. Man sah schon den Hafen und jenseits von ihm die Lichter der Kolonie. Jedesmal, wenn diese wieder hinter der Hafeneinfahrt auftauchten, begannen wir mit unserer elektrischen Taschenlampe zu telegraphieren, um einen ortskundigen Lotsen oder gar ein Motorboot herauszulocken. Wo nur die Lindberg-Schäre blieb! Bei dieser Art des Kreuzens – wir machten etwa 10 Schläge – konnten wir doch kaum ganz frei von ihr kommen. Und gesehen hatten wir nichts von ihr.

In der Dunkelheit erschien zwischen den festen Landlichtern ein bewegliches. Das mußte ein Boot sein! Noch zwei Schläge machten wir, dann erschien neben uns ein Ruderboot mit drei Grönländern. Meine erste Frage war:

»Wo ist die Lindberg-Schäre?«

»An der sind Sie längst vorbei!!!« –

Jetzt stellten sich die ortskundigen Grönländer neben Tobias und gaben ihm auf Grönländisch ihre Weisungen. Nun war es keine Kunst mehr!

Ein paar Schläge kreuzten wir noch, dann schlugen die Grönländer vor, wir sollten ankern und warten, bis sie mit ihrem Motorboot kämen, um uns ganz in den Hafen hineinzuschleppen.

Lieber wäre es mir und auch meinen Kameraden gewesen, wenn wir nun schon ganz hineingekreuzt wären. Aber jetzt lag ja die Lindberg-Schäre hinter uns, es ging also nicht mehr gegen unsere Seemannsehre, uns einschleppen zu lassen. Ich gab meine Zustimmung.

Wir tasteten uns vorsichtig an das nördliche Ufer heran, gaben beide Anker aus, nahmen die Segel herunter, und dann krochen wir in die Kajüte, zündeten den Primus an und kochten eine Riesen-Hafergrütze. Wir glaubten, sie verdient zu haben. Als wir sie gegessen hatten, kamen die Grönländer mit ihrem Motorboot und schleppten uns ganz in den Hafen hinein. Es war ½12 Uhr nachts, als hier unsere Anker fielen.

Die »Krabbe« war im Winterquartier, die Expedition war zu Ende.

Wenige Tage später gingen wir an Bord von »Gertrud Rask«, die uns nach Europa zurückbrachte.

Sermilik-Gletscher

Aussicht vom Nunatak über den Jacobshavner Eisfjord und Eisstrom