|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Haus, in dem der Professor Weidmann mit seiner Familie wohnte, lag in einer der stillen, alten Seitenstrassen der mitteldeutschen Residenz. Früher waren hier die grossen Gärten gewesen mit ihren kleinen Lust- und Sommerhäuschen, nur kurze Zeit im Jahre bewohnt; jetzt erhoben sich auch hier hin und wieder grössere, elegante Villen, wie fremdartige Gewächse und Blumen, nicht in den Rahmen des Ganzen passend. Aber wie gesagt, sie waren hier die Aufdringlinge, die nicht hergehörten, die nun mit scheuen, verwunderten Augen in die Stille und Einsamkeit rund herum blickten, die sie nicht verstanden. Die ganze Gegend hatte etwas Inselhaftes: die Wellen der grossen Stadt fluteten und tosten um sie her, ohne sie doch je zu berühren, ja, ohne von ihr bemerkt zu werden.

Wenn man aus einer der kleinen Strassen mit ihren verträumten Häuschen und Gärten kam und um die Ecke biegend den grossen, freien Platz vor sich sah, überwölbt von Bogenlampen, elektrischen Drähten – wo es den ganzen Tag rasselte, klingelte, tutete in ohrenbetäubendem Lärm und eine bunte Menge hin und her wogte, war man versucht, sich die Augen zu reiben, um sich den Schlaf aus den Augen zu wischen.

In der alten Strasse hatte man so gar keine Ahnung, dass so etwas existierte! Feierlich ruhig lag sie da; unwillkürlich trat man vorsichtig auf, denn die Schritte hallten in der Einsamkeit. Nur die Sperlinge und Amseln kehrten sich nicht daran und trieben ihr fröhliches und lärmendes Spiel in den dichten Hecken und Bäumen der Gärten. Ein Stück Vergangenheit, – friedlich und behaglich.

»Familienglück« stand in grossen Buchstaben an dem Giebel des Häuschens. Etwas zu aufdringlich vielleicht für den Namen. Doch, wie der Besitzer gern sagte: »Der heutigen neuen Zeit kann man es nicht genug zeigen, wo allein das wahre Glück der Menschen liegt!« Und deshalb liess er auch jährlich die Inschrift frisch vergolden, obwohl das zu seinem Budget nicht im rechten Verhältnis stand. – Die Passanten blieben wohl lächelnd einige Minuten stehen und sahen zu dem Häuschen hinüber, wo sich die weissen Mullvorhänge hinter den Fenstern blähten im leisen Luftzug und nur die Blumen den neugierigen Blicken den Eingang wehrten, als wollten sie so das Glück der Familie hüten.

*

Es war an einem heissen Sommertag. An der Vorderseite des Hauses, die nach Osten lag, stand ein Fenster weit offen und lautes Sprechen und Lachen tönte heraus. Lotte, die älteste Tochter des Professors war mit den beiden Kleinen zu Besuch gekommen und die Kinder umhalsten eben jubelnd Tante Evi, ihre jüngste Tante, »Fräulein Tante«, wie die kleine Hanna als höchsten Ausdruck ihrer Liebe und Bewunderung gern sagte.

Die Mutter, eine hübsche, blonde Frau, etwas dicklich, mit sanftem Lächeln und tiefen Madonnenscheiteln, die sie für ihre Stellung – ihr Mann war erster Pfarrer an St. Marien – als unerlässlich notwendig hielt, sah etwas verwundert dem Treiben zu.

»Ich begreife nicht, Eva, wie du so mit den Kindern tollen kannst. Sie kommen ganz ausser Rand und Band. Hanna ist so viel zu wild und stürmisch. – Siehst du, jetzt haben sie dir die Schürze abgerissen!«

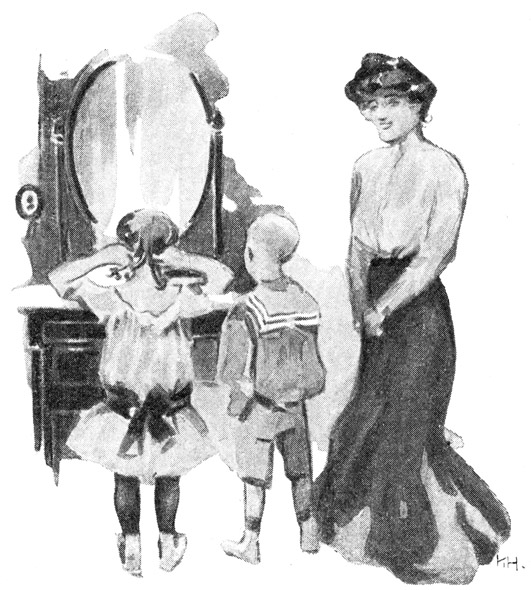

Die so Getadelte wandte sich zu dem kleinen Spiegel, der in der dunkelsten Ecke des Zimmers hing, um ihre allerdings etwas derangierte Toilette zu ordnen. Das frische, junge Gesichtchen war leicht gerötet, die wirren, blonden Haare standen ihr um den Kopf herum; trotz Oel und Bürste wollten sie immer nicht halten und die Stirn so recht sittsam umschliessen, wie es die Mutter wünschte. Oel war ihr auch zu widerlich, – warum das nur notwendig sein sollte?! Aber sie musste sich fügen. Mit Schrecken dachte sie noch an den Sturm, den sie entfesselt hatte, als sie sich einmal energisch gewehrt und gemeint hatte, wenn es durchaus sein müsste, da würde doch Gott ihr Haar ebenso fettig und glatt haben wachsen lassen, wie das ihrer Schwestern, und sie fände das ihre viel hübscher ... Doch das war lange her, jetzt war sie vernünftiger und sagte so was nicht mehr.

Rasch befestigte sie den Latz der kleinen rosa Schürze, die sich auf dem grauen Kleid recht zierlich ausnahm. So, – jetzt war alles gerade und in Ordnung.

Die beiden Kinder standen neben ihr, eng an sie geschmiegt und sahen mit ernsten, verständigen Gesichtchen jeder Bewegung im Spiegel zu.

»Tanti schön, sehr schön!« sagte der kleine Fritz mit bewunderndem Seufzer.

»Hanna auch so aussehen will!« Und ohne weiteres fuhr sie mit ihren kleinen Händchen in das straff geflochtene Haar und zauste und zerrte so energisch daran herum, dass die beiden Zöpfchen wie kleine Schwänzchen auf- und niederwippten.

Eva lachte hell auf, es sah zu komisch aus. Das ganze kleine Persönchen zuckte und zappelte vor Eifer, es ihr nachzutun. Mit wütendem Griff, wie man ihn der sanft aussehenden Frau gar nicht zutraute, riss jetzt Lotte das Kind zurück.

»Pfui, Eva, schäme dich! Da siehst du, was du den Kindern für ein böses Beispiel gibst! Wie kann man nur sich so lange vor den Spiegel hinstellen. Denke nur nicht, dass du schöner davon wirst. Zu meiner Zeit gab es hier überhaupt keinen, – ewig diese Neuerungen, die zu nichts Gutem führen. Spiegel befördern nur den weltlichen Sinn, wir haben nirgends einen, – daher auch diese Anziehungskraft, den er auf die armen Kleinen ausübt,« setzte sie wie entschuldigend hinzu. »Mama lässt dir zu viel durchgehen, ich muss mal mit ihr sprechen.«

Missbilligend ruhten ihre Blicke auf der Schwester, die leicht die Lippen zusammenbiss, wie um eine Antwort zu unterdrücken, und sich dann rasch nach der Tür wandte.

»Nanu, so empfindlich? Bleib doch da.«

»Ich will nur den Kaffee besorgen und Mama sagen, dass du da bist. Da könnt ihr ja gleich über mich zu Gericht sitzen.« –

Gott! Wie war die empfindlich! Sie meinte es doch nur gut. Na, die jungen Mädchen heutzutage. Mit Glacéhandschuhen wollten sie angefasst sein, sagen durfte man ihnen schon gar nichts.

Die Kinder sassen verschüchtert in einer Ecke, sie hatten ein Bilderbuch vorgenommen und man hörte nur ab und zu ihre kleinen Rufe der Freude oder Missbilligung, – sonst war alles still.

Die junge Frau liess sich auf einem Stuhl neben dem Ofen nieder und faltete die Hände im Schoss. Es war doch zu gemütlich, zu Hause zu sein. Jeder Stuhl an seinem alten Platze, nichts, nichts fast geändert von den alten, stockfleckigen Familienbildern an der grün gemusterten Wand bis herab zu dem Fussbänkchen unter Mutters Nähtisch, auf dem eine ganz unmögliche Katze in Perlen gestickt war. Die Perlen hielten zwar hier gerade sehr wenig, – aber in Mutters Jugend liebte man solche Arbeiten. Und die weissen Dielen mit dem Sande darauf, wie festlich das immer aussah! Schade, dass sie in ihrer Wohnung das nicht haben konnte. Aber die Hauswirte sind zu unpraktisch, immer Oelfarbe oder Eiche parkettiert. Neulich sollte sie gar Linoleum gelegt bekommen. Linoleum! Schon der Name klang so schrecklich modern.

Ihr Blick schweifte über die drei Nähtische, die an den Fenstern in einer Reihe standen. Mutters in der Mitte. Rechts an dem hatte sie sonst gesessen. Er sah noch genau so aus: ein grosser, runder Nähkorb, aus dem das Weisszeug nur so hervorquoll, daneben ein viereckiger Nähstein, auf dem Nadeln in jeder Grösse und Stärke steckten, am Rande hing eine Schere neben einem grossen Beutel, der ordentlich satt aussah in seiner Woll- und Garnfülle. Unterm Fensterbrett war mit einem grossen, krummen Nagel die Lumpentasche angebracht, nirgends ein Fusselchen, ein Fleckchen oder Fädchen.

Den dritten Nähtisch sah sie nicht gern an. Sie ärgerte sich dann stets. Eine Vase mit Blumen, einige Photographien, ein Buch sogar! – Goethe – das mochte noch gehen, – gewiss war der von Väterchen, der hatte nun einmal unbegreiflicherweise eine Schwäche dafür. Aber Väterchen war eben alt und es war doch auch unmöglich, ihm klar zu machen, wie unmoralisch und unpassend Goethe für ein junges Mädchen war. Sie beschloss, das nächste Mal ein neues Testament oder Thomas a Kempis – der hatte dasselbe Format, wie die alte Taschenausgabe des Weimarer Dichters – mitzubringen und stillschweigend dafür einzutauschen. Ja, das ging, sie hatte immer solche Bücher vorrätig.

Das Knarren der Tür schreckte sie aus ihren Betrachtungen auf. Eine kleine, rundliche, alte Dame erschien, die weissen Haare über die Ohren gekämmt, ein Häubchen auf dem Kopfe. Die Züge waren etwas verschwommen, gleichmütig, eher hart blickten die Augen.

»Guten Tag, Kind. Na, das ist recht, dass du mal kommst mit den Kindern! Aber warum sind sie denn noch nicht im Garten bei dem schönen Wetter?«

Sie gab der Tochter einen Kuss auf die Stirn. Hanna und Fritz standen mit ernsthaften Gesichtern auf und machten einen Knix, dann erst reichten sie der Grossmutter die Mäulchen zum Kuss. Sie wussten, mit der war nicht zu spassen, die Begrüssung war eine feierlich wichtige Sache. Da war es bald bei Papa noch besser, wo sie doch auch sehr artig sein mussten.

Im Garten war der Kaffeetisch gedeckt. Fanny, die Schwarze, wie sie im Gegensatz zu den blonden Schwestern genannt wurde, machte sich noch daran zu schaffen. Sie rückte die Tassen und Löffel gerade in eine Reihe, stellte Kuchen- und Weissbrotteller rechts und links symmetrisch auf, das Brett mit Kannen und Zuckerdose in die Mitte. Auch die Vase mit »Grünzeug«, die Eva nun einmal nicht abzugewöhnen war, musste mit darauf: sie konnte matschen oder umgeworfen werden, so stand sie sicherer. Endlich war alles tadellos und zu ihrer Zufriedenheit geordnet.

Die Kinder erhielten ihre Servietten umgebunden und tauchten vorsichtig ihre Semmelchen in die Milch. Kuchen galt für ungesund, für eine unnütze Verwöhnung. Es war ihnen deshalb immer schwer, so am grossen Kaffeetisch zu sitzen und zuzusehen, wie die anderen sich den Kuchen schmecken liessen.

»Das ist ein gutes Mittel, sich beherrschen zu lernen,« meinte die alte Dame, »man kann im Leben nicht immer alles haben, das mögen sie zeitig merken lernen.« Auch heute verbreitete sie sich über dies ihr Lieblingsthema, an das sie verschiedene Betrachtungen anschloss, die sich sowohl an die Kinder wie Enkel wendeten. Sie hatte im Leben immer ihre Pflicht getan, nie Freude an anderen Dingen gehabt oder Interesse für anderes als Kinderstube und Wirtschaft, – ihr dünkte das Leben köstlich, denn es war Mühe und Arbeit gewesen.

Eva schaute mitleidig zu den Kleinen und nickte ihnen verstohlen zu. Da leuchteten die beiden Augenpaare auf, sie wussten, Tantchen hatte für sie gesorgt und ihnen ein Stück Kuchen aufgehoben. Dann, wenn sie mit ihnen spielte, bekamen sie es.

Das Gespräch ging jetzt lebhaft hin und her. Lotte erzählte aus ihrer Wirtschaft, das Mädchen wolle nun gar alle vierzehn Tage einen freien Nachmittag haben, jeder dritte Sonntag wäre doch schon reichlich, – die Waschfrau habe wieder alle Flecken in den Kindersachen gelassen, besonders in Hannas Schürzchen, Hanna sei aber auch zu wild und mache zu schrecklich viel schmutzig, obwohl sie immer die praktischsten dunklen Stoffe für sie nähme, – die Frau Diakonus trage nun gar einen Hut mit rotem (rot unterstrichen) Band. Sie sei überhaupt für die Frau eines Geistlichen entsetzlich frei, sie brenne sich sicher auch das Haar, so lockig sei es von Natur nicht, aber das passe besser zu den jugendlich hellen Kleidern. Fanny sekundierte lebhaft, ihr standen lichte Farben nicht, sie fand sie auch unangebracht. Dazu strickten und häkelten beide eifrig.

Die Mutter nähte kleine Kinderjäckchen, »für Mieze«, wie sie Lotte ins Ohr flüsterte. Leise, damit Evi, das Kind, es nicht hören sollte. »Ich hoffe, das führt sie zu uns zurück!« fügte sie hinzu. »Frau Gerichtsrat schrieb es mir neulich, sie war in Berlin auf der Durchreise und hat sie auf der Strasse getroffen. Mieze wird doch einsehen, wie gut wir es mit ihr meinen, wenn ich ihr das schicke trotz allem. Nun wird ihr ja auch das Herz aufgehen und sie wird ihre alte Pflegemutter besser verstehen.«

Lotte nickte. »Es wäre ja die höchste Zeit!« Im Grunde genommen, war es ihr sehr gleichgültig, sie hatte die Cousine, die, früh verwaist, jahrelang bei ihnen gelebt, nie recht leiden mögen. Sie war so ruhig und unbeirrt immer ihren Weg gegangen, hatte ihr Lehrerinnenexamen mit Auszeichnung bestanden und sich gleich in ihrer ersten Stelle in Berlin mit einem jungen Schriftsteller, Dr. Wolf, verlobt, den sie dann auch gegen den Willen der ganzen Familie sofort bei Eintritt ihrer Mündigkeit geheiratet hatte. Deshalb galt sie als undankbar und pflichtvergessen, – als »modern«. Ihr Name wurde kaum noch genannt.

Eva allein hing zärtlich an ihr. Sie hätte so gern unter ihrer Obhut ihr reiches malerisches Talent ausgebildet, wie Wolfs es ihr vorgeschlagen. Aber die Mutter wollte nichts davon hören, »sie habe es Gott sei Dank nicht nötig.« Die Frau gehörte ins Haus, musste heiraten und Kinder bekommen, – je mehr, desto besser, – das war Gottes Gebot und Ordnung und jede anderweitige Betätigung unrecht und unnütze Zeitverschwendung. Das mit einem »Beruf« war auch so eine neue Idee, davon durfte nicht die Rede sein.

»Wo bleibt nur Papa?« unterbrach Lotte die Stille, die beim Erwähnen Miezes unwillkürlich eingetreten war. »Ich sah ihn noch gar nicht.«

»Ach, weisst du Kind,« die alte Frau machte ein gedrücktes Gesicht und tausend feine Fältchen und Runzeln wurden nun sichtbar, »er hat eine grosse Arbeit, da lässt er sich nicht gern stören. Er arbeitet überhaupt zu viel. Er sorgt sich ja so um die Zukunft.« Sie warf einen nicht misszuverstehenden Blick auf die beiden Mädchen.

»Der liebe Gott wird schon helfen, Mama. Man muss ihm nur vertrauen, Ernst sagt das immer.«

»Ja, ja, aber wir sollen auch seinen Willen erkennen und ihm nichts in den Weg legen.« –

Wieder flog ein Blick hinüber, diesmal Evas Gesicht streifend, halb bittend, halb finster. Schnell erhob sich diese, nahm die beiden Kleinen, die ihre Milch längst ausgetrunken hatten, bei der Hand und indem sie zu ihnen sagte: »Kommt, ich werde mit euch im Hofe spielen,« ging sie rasch aus dem Garten.

Die drei Zurückbleibenden schauten ihr nach. Lotte schüttelte den Kopf.

»Unglaublich, so plötzlich davonzugehen! Was hat sie denn nur heute? Ueberhaupt, wie seid ihr nur alle? Ist denn was passiert?«

»Ach, Evi ist übergeschnappt!« brach Fanny los.

»Denke dir, Illner, der reiche Illner, der Besitzer von Niederwiesa hat um sie angehalten!«

»Wa– was? Aber das ist ja reizend! Da gratuliere ich. Freust du dich denn nicht, Mamachen? Er gefiel euch doch allen so, – das ist ja wundervoll.«

»Ach ja, wundervoll, wenn Eva nicht will. Du hast gut reden. Sie sagt, sie liebte ihn nicht. Als ob das nötig wäre – wo wir doch alle dafür sind. Was sich so ein überspanntes Mädel über Liebe und lieben zusammengelesen hat, das gibt's ja gar nicht. Und Papa mag ihn so gern, er interessiert sich so für seine Altertümer, hat selbst eine grosse Sammlung, er ist so ein Gemütsmensch, so geschaffen für ein trauliches Familienleben ...«

»Und das grosse Gut, alles aus dem Vollen, so 'ne gute Partie gibt's ja gar nicht noch mal. Eva ist ein Schaf! Ich würde sie gar nicht gross fragen, sie muss eben!« schloss Fanny kategorisch.

»Und fromm ist er auch, neulich hat er Ernst erst 500 Mark für die Armen geschickt!«

»Eure Grosseltern haben mich überhaupt nicht gefragt. In der guten alten Zeit suchten die Eltern und wir waren ihnen dankbar dafür, und es ging immer alles gut und gab keine unglücklichen Ehen wie heutzutage. – Wir haben ihr zwei Tage Bedenkzeit gegeben, morgen kommt Paul ... Illner – wieder, um sich das Jawort zu holen. Sie wird schon unser gutes Kind sein und sich fügen.«

»Sicher, Mama, ich werde mal mit ihr reden und ihr den Kopf zurechtsetzen. Wenn das nicht helfen sollte, schicke ich euch Ernst heute abend, der wird schon die rechten Worte finden. Aber seht ihr, die ganzen freien Ideen, das Störrische und Ungebundene, das hat Eva von Burkhardts, – und du bist auch nie streng genug mit ihr gewesen, Mama, ich habe das immer gesagt. Na, lass nur,« wehrte sie die Mutter ab, die etwas erwidern wollte, »lass mich machen und sorge dich nicht, sie nimmt ihn sicher, sie besinnt sich!«

Und nun malten sie sich die Zukunft aus, wie sie den Sommer auf dem nahen Gute Illners verbringen wollten. Den Kindern tat es so gut, nun sie in die Schule gingen und Sommerfrischen waren so teuer. Die gute Milch dort, Wald und Feld, – man konnte auch Eier und Butter von dort beziehen und Geflügel, Papa liebte das so und hier war es so teuer. Dazu das Obst! Die alte Frau sah sich schon wieder am Ofen und Berge von Früchten einsieden wie früher. Fanny freute sich im eigenen Geschirr fahren zu können wie Ada von Berg und ihre anderen Freundinnen.

Eva sass unterdes im Hofe auf einem Bänkchen, Fritz und Hanna neben sich, die an ihrem Kuchen stopften und würgten, um ihn ja recht bald in Sicherheit zu bringen. Ihre Portion war heute extra reichlich ausgefallen.

Tief aufatmend legte das junge Mädchen den Kopf an die Wand. Endlich einmal allein und unbeobachtet! Das erstemal seit gestern früh, wo Papa den schrecklichen Brief erhalten, den er und Mama ihr freudestrahlend mitgeteilt hatten. Papa hatte schon die Antwort fertig. Er war immer so pünktlich und erledigte alle Sachen sofort, weil er sie sonst über seinen Arbeiten vergass. Er schien es ganz selbstverständlich zu halten, dass sie ja sagte, hatte ihr den Brief vorgelesen, sie sein gutes Mädel, seinen Trost und seine Freude genannt, Illner sei ihm ein so sehr lieber Sohn, so einen habe er sich immer gewünscht. Die Mama hatte sie umarmt und unter Tränen geküsst, Fanny sogar auch, und alle waren so vergnügt und lustig gewesen, wie sie es gar nicht an ihnen kannte. – Nicht lange freilich. Wie sie ihr erstes Erstaunen überwunden und ganz fassungslos alles Mögliche gesagt, wie: »Aber nein, nein, was denkt ihr denn! Wie kann ich den heiraten, da habe ich ja noch nie dran gedacht! Warum denn nicht Fanny, die ist doch älter. Um Gottes willen, nein, – nein, – ich liebe ihn nicht, gar nicht!« – da war alles so anders geworden. Papa war still in sein Zimmer gegangen, Mama hielt ihr eine grosse Rede, wie albern und kindisch sie wäre, und Fanny erst, o, die hatte so böse Dinge gesagt. Alle Liebe war mit einem Male wie weggeblasen, als hätte sich eine finstere Wolke über die eben so strahlende Sonne gelagert.

Und so war es den ganzen Tag, gestern und auch heute geblieben. Keine Ruhe, lauter scharfe und harte Worte von allen Seiten über ihr dummes Benehmen, Ueberspanntheit. Und dann wieder Mamas Appell an ihre kindliche Liebe, Gottes Wille, Papachens Sorgen, wie sie sich alle freuten ... Sie fühlte sich schon so stumpf, so erschöpft und müde von all dem, dabei ein so dumpfes drückendes Gefühl in der Brust, das jeden freien Atemzug hinderte.

»Aber Tanti, du weinst wohl? Mein Kopf wird ganz nass!«

»Tantchen, schönstes Tantchen, gut sein!« bettelten die Kinder.

Jäh fuhr sie zusammen. Herrgott, ja, sie hatte die Kinder ganz vergessen über ihrem Jammer. Aber sie hielt es nicht länger aus. Wenigstens weinen, es drückte ihr ja das Herz ab.

Rasch eilte sie ins Haus, die Treppe hinauf in das grosse Giebelzimmer, das sie mit Fanny teilte. Hinter sich schloss sie instinktiv die Tür ab und schob auch den Riegel vor. Nur keine Menschen mehr, nur endlich, endlich allein sein. Nachdenken können, einen Entschluss fassen! Sie warf sich auf ihr Bett, den Kopf in die Kissen gedrückt, um das Schluchzen zu ersticken. Ihr Körper zuckte und zitterte wie im Krampf.

Warum sie es nur alle für so ein Glück hielten, dass Illner sie heiraten wollte? War sie denn allen so im Wege, konnten sie sie so gar nicht leiden, dass sie sie los sein wollten, je eher je lieber. – Illner? Sie hatte sich ja nie etwas gedacht bei seinen Besuchen. Er sass viele Nachmittage bei ihnen im Garten, plauderte mit den Eltern. Er war ja immer sehr nett, – ja – aber das ... Und Mama zankte dann nie mit ihr, – ja, merkwürdig friedlich und gemütlich war es immer gewesen, – ganz plötzlich fiel ihr das ein, – sie wurde sogar öfters gelobt dann. Das gab es doch sonst nicht; dass ihr das nicht aufgefallen war, sie hätte stutzig machen müssen? So hatte sie immer gern dabei gesessen, wenn er von seinem Landleben erzählte und hatte währenddessen seinen braunen Hühnerhund hinter den Ohren gekraut. Wie ein grosser Bruder war er ihr in seiner einfachen, schlichten Art.

Und nun das? Sie verstand ihn und alle anderen nicht. Warum sollte sich das ändern müssen? Warum sollte sie ihn mit einem Male heiraten, sie hatte doch nie daran gedacht. Es war ihr ein so grässlicher Gedanke, nichts, nichts in ihrem Herzen regte sich für ihn. Nein, hier hatte ihr keiner dreinzureden. Mama nicht, Papa nicht und Fanny nicht. Sie verstanden sie ja doch nie, das wusste sie ja. Und immer fügte sie sich bis jetzt und war still gewesen, – aber hierbei ging das nicht. Das war nur ihre Sache, ihre ganz allein.

Trotz und Bitterkeit regten sich in ihr. Ihre Gedanken flogen zurück in ihre Kindheit, ihre früheste Jugend. Was war es nur gewesen, was sich trennend zwischen sie und die Ihren geschoben hatte, erst langsam, kaum merklich, dann immer mehr und mehr, je älter sie wurde und sich entwickelte? Wann war es nur gewesen, dass sie sich das erstemal aufgebäumt hatte gegen den fremden Willen über ihr, dass sie sich nicht fügen wollte, dem, was andere über sie entschieden? Sie entsann sich nicht. Kleinigkeiten fielen ihr ein, unter denen sie als Kind gelitten, Tadel oder Verbot, die ihr unverständlich gewesen, bei dem sich ihr kleines Herz schmerzhaft zusammengezogen hatte, dass sie es heute noch nicht vergessen. Und dann, als sie grösser wurde, als das Leben sie mit seinen Rätselaugen anstarrte, allerlei Unverständliches in ihr aufstieg und Aufklärung verlangte – – Wie schroff war sie mit ihren Fragen von allen zurückgewiesen worden, schroff und entsetzt, als hätte sie Ungeheuerliches verlangt. Und niemand, der ihr half.

Endlich, den letzten Abend, ehe Mieze fortging, hatte sie der ihr Herz ausgeschüttet. Und Mieze hatte ihr die Tränen aus den Augen geküsst, ihr vieles Tröstende und Beruhigende gesagt, dass sich all ihre Aufregung legte und sie sich stark und stolz und fest fühlte mit einem Male. Ganz wie einen verständigen, erwachsenen Menschen hatte sie sie behandelt, ihr über vieles in der kurzen Stunde Aufschluss gegeben und ihr so lieb zugeredet.

Und dann das beste – hatte sie ihr, ihr ganz allein als heimliches Erbteil viele ihrer Bücher hinterlassen. Das war ihr grösstes Heiligtum, ängstlich hielt sie es versteckt. Im untersten Kommodenkasten unter der Wäsche waren sie verborgen. Zeit darin zu lesen gab es sehr selten, höchstens wenn Fanny in einem ihrer vielen Kränzchen war und Mama im Nähverein. Aber das traf nicht oft zusammen. Es waren ihre schönsten Stunden. Sie vertiefte sich so darein, die ganze Welt sah anders aus mit einem Schlage, oft fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Gedanken, die sie selbst gehabt, die sie aber ängstlich unterdrückt, wurden hier frei ausgesprochen als allgemein erkannte Tatsachen. Dinge, die ihr täglich als unumstösslich fest hingestellt wurden, galten als längst abgetan ... Aber es war doch so wundervoll, – es war Leben, Bewegung, Freiheit und Luft, reine Höhenluft schien ihr darin zu wehen. Alles fand einen Widerhall in ihrem Herzen, eine untrügliche Stimme sagte ihr, dass alles das gut und wahr und gross sei.

In der ersten Zeit war ihr das Herz so voll von all dem Neuen gewesen, dass sie unwillkürlich es anderen hatte mitteilen müssen. In ihren Reden klang wohl mehr davon durch als sie ahnte. Sie entsann sich noch so gut der erstaunten, missbilligenden oder nachsichtig lächelnden Gesichter bei ihren Bemerkungen. Papa strich ihr zuweilen über den Kopf und fragte, wo sie solche Dummheiten aufgeschnappt, Mama schalt auf Burkhardts, wie sie Hans und seine Mama kurzweg nannte, und untersagte ihr den Briefwechsel mit Mieze und einigen Freundinnen, die Fanny nicht leiden mochte.

Da hatte sie sich bald daran gewöhnt, zu schweigen und ängstlich die Gedanken gehütet, die ihr durch Kopf und Herz gingen, dass sie ja nicht laut wurden.

Und nun war sie, wie immer, ganz allein und wusste niemand, an den sie sich um Rat wenden konnte. Alle hatten sie ihr ja genommen, niemand stand ihr näher unter den sogenannten Freundinnen, die doch keine waren. Alle die, das wusste sie, würden ihr zureden, sie glücklich preisen wegen der schönen Partie.

»Hans!« stöhnte sie auf, »Hans!« Ja, wenn der da wäre! Es war ihr zu Mute, als müsste sie auf und davon laufen, über Stock und Stein, ihn zu suchen, ihn ganz allein. Sicher würde er ihr helfen. Lange hatte sie nichts von ihm gehört. Seit er vor reichlich vier Jahren die grosse Studienreise antrat. Aber gewartet hatte sie immer auf ein Lebenszeichen von ihm, Tag und Nacht sich nach ihm gesehnt und an ihn gedacht.

Ja, wenn er es wäre ... Eine heisse Blutwelle strömte ihr durch den ganzen Körper. Scheu wich sie vor den Gedanken zurück, die sich in ihr formen wollten. – Er dachte ja nicht mehr an sie, hatte sie auch vergessen. Es war ja so natürlich – wie viele schöne Frauen mochten seinen Weg gekreuzt haben, schöne und geistreiche. – Was war sie dagegen? So unbedeutend und hässlich, so gar nicht, gar nichts. Sie hörte es ja täglich zur Genüge.

Aber wie war denn das? Ein Lächeln flog unwillkürlich über ihre Lippen. So schlimm konnte das wohl doch nicht sein. Illner konnte doch aussuchen unter so vielen. Wie sie sich beim letzten Ball im Kasino förmlich um ihn gerissen hatten bei der Damenwahl. Geschämt hatte sie sich und ihn nicht ein einziges Mal geholt. Die Mama hatte dann so gezankt über ihre Ungezogenheit. – Und nun wollte er sie, sie allein von allen. Das mit ihrer Hässlichkeit konnte doch nicht so schlimm sein, – denn sonst wusste er rein gar nichts von ihr, er kannte sie doch nur von aussen. Also? –

Eva setzte sich im Bett in die Höhe und trocknete die Tränen, ganz froh über den Schluss, zu dem sie in ihrem Gedankengang gekommen war. – Dann aber schüttelte sie energisch den Kopf. Nein, so eitel zu sein! Mama hatte schon recht, wenn sie sie immer duckte, verkleinerte und herabsetzte.

Aber sie konnte nicht anders, sie freute sich. Zu lange hatte sie darunter gelitten, dass sie so hässlich sei und hatte sich bedrückt davon gefühlt, ihr ganzes Selbstbewusstsein hatte gelitten. Fremden gegenüber war sie deshalb von einer unüberwindlichen Schüchternheit und wurde so leicht verlegen, das war ihr so tief peinlich, sie litt geradezu darunter.

Und in sich hatte sie solch eine Sehnsucht nach dem Schönen, nach Harmonie, nach Freude und Glück, – nach all dem, was bei ihnen nicht war, was in ihrem Hause fehlte. Der Papa in seinen Büchern und Altertümern, der merkte es wohl gar nicht, sie sah ihn so selten, eigentlich nur bei den Mahlzeiten; da war er meist still und verträumt, immer in seine Gedanken versunken, die sich wohl um seine wissenschaftlichen Arbeiten drehten. Sie kannte ihn kaum anders. Schon immer war er so für sich, immer so lange sie denken konnte. Und sass er einmal abends bei ihnen und blätterte in den illustrierten Zeitschriften, schlug er sie ärgerlich zu und zankte auf die moderne Kunst, die sich weiter und immer weiter von seiner geliebten Antike entferne statt von ihr zu lernen, sie nachzuahmen. Es gab ihr oft einen Stich ins Herz, wenn er alles herabsetzte, was ihr gefiel, all die Bilder voll Phantasie und Wahrheit, die zu ihr sprachen, die ihr verständlich waren, während sie das Klassische nicht berührte.

Und Lotte sekundierte ihm und erzählte entsetzt, dass sogar im Hoftheater Hauptmann und Sudermann (sie nannte ihn Sudelmann und fand das sehr witzig) aufgeführt würden, dass sie mit Frau Dr. Müller nicht mehr verkehre, bei der sie einen Band Zola auf dem Schaukelstuhl gefunden und dass neulich ein Geistlicher Ernst erzählt habe, er lese Häckels Schriften mit grossem Interesse. – Fanny entsetzte sich über einige Bekannte, die nun Rad führen statt zu stricken. – Eva hätte es zu gern auch getan, aber sie wagte nichts zu sagen. Sie hatte auch nur ein Lächeln, wenn Mama mit ihr einen Bogen um die grossen Bilder und Skulpturenauslagen der Geschäfte machte, wenn sie nicht vor den Buchhändlerläden stehen bleiben durfte, – sie lächelte, um ihre Tränen zu verbergen.

Und in diesem Kreise sollte sie weiter leben Tag für Tag, Jahr für Jahr, bis sie auch so war, ebenso dachte und vielleicht, wenn sie alt war, der Jugend auch vorschrieb, was sie denken und fühlen sollte? Zeit ihres Lebens hier festgebannt, denn »Illner passte so gut in die Familie«, wurde einstimmig versichert.

Gut, mochte er hineinpassen, desto weniger gehörte er zu ihr. Und wie konnte sie ihm angehören ohne Liebe? Wie verkauft, wie besudelt wäre sie sich vorgekommen. Sie hatten alle kein Recht, ihr hier hineinzureden! – Ach, was quälte sie sich denn und war so traurig. Es war ja so ein Unsinn und so unmöglich. Ebensogut hätte sie sich eine Schlinge um den Hals legen können und zuziehen. Nein, jetzt war sie klar, wusste was sie wollte. Nein, – nein, – lieber alles andere. Es war ihre Sache ganz allein, hier zu entscheiden, wie es auch ihr Leben war, um das es sich handelte.

*

Es hatte verschiedentlich an der Tür geklopft, sie rührte sich nicht. Lottes Stimme hatte nach ihr gefragt, gebeten, dann raisonniert, dass sie mit ihr sprechen müsse. Fanny war auch dagewesen, hatte mit den Fäusten getrommelt und gebrüllt vor Wut, weil sie nicht öffnete. Endlich wurde alles still.

Eva fröstelte. Es begann dunkel zu werden. Sie hatte nicht gemerkt, wie die Zeit verging, ganz in Sinnen verloren. Nun tauchte sie ihren heissen schmerzenden Kopf in die Waschschale. Das tat gut. Dann trank sie ein Glas Wasser. Sie fühlte sich wie zerschlagen, wie ermüdet von schwerer körperlicher Arbeit. Wenn sie bloss nicht zu Tisch müsste! All die neugierig fragenden Blicke, alle so gespannt und mitleidlos.

Draussen auf dem Gang klapperte jetzt das Mädchen mit den Wasserkrügen und Flaschen; sie kam, um die Betten abzudecken. Eva öffnete die Tür.

»Herrgott, Fräuleinchen, wie sehen Sie denn aus? Herr du meines Lebens! So 'ne dicke Oogen un so rot wie'n Puter. Legen Sie sich man ins Bette.« Das gutmütige Ding betrachtete sie mit unverhohlenem Mitleid. »Ich werde Ihnen 'nen kalten Lappen auf'n Kopp legen, das is gut für so was. Meine vorige, was 'ne Gnädige war, der musste ich das immer machen, wenn se sich mit dem Rittmeister verkracht hatte. Das tut Sie gut. Ich mach's, passen Se uff.«

Eva liess sich gern zureden und lag bald mit einem nassen Taschentuch auf der Stirn im Bett.

»Nun werd ich's unten sagen. Die Fanny mag dem Fräuleinchen 'ne Tasse Tee bringen. So'n Lämmchen! Was se nur wieder mit ihr haben!« – Anna strich wie liebkosend über das Deckbett und stapfte dann so lautlos wie möglich, was ihr bei ihrem Riesenkörper sehr schwer wurde, hinaus und die Treppe hinunter. Schritt für Schritt hörte man sie sich die Stufen hinunter entfernen.

Evas Blicke verfolgten das Spiel der länger werdenden Schatten an der Wand. Die blaue Dämmerung kroch aus allen Ecken so leise und weich auf sie zu, sie meinte förmlich sie zu hören in der grossen Stille, die um sie war. Sie dachte gar nichts mehr. Ein solch wohltuendes Gefühl war über sie gekommen, nun sie so dalag und ruhte, nicht Schlaf nicht Wachen, wunsch- und sorgenlos, allem Körperlichen entrückt in höchster seelischer und körperlicher Erschöpfung. Sie fühlte nichts mehr von ihrem Ich, es war als schwebe ihre Seele fern im Weltenraum dahin, losgelöst von aller Erdenschwere.

Wie von fern nur hörte sie eine Stimme, wohl Fannys. Laute wie »Albernes Benehmen«. »Kommst du endlich?« »Schwager da ...« »Pflicht ...« »Uebergeschnappt!« tönten an ihr Ohr. Den Sinn und Zusammenhang fasste sie nicht, sie konnte sich nicht rühren, lag wie in einem Bann. Zum Schluss ein »Das wirst du noch bereuen!« was ihr durch einen Stoss irgendwohin etwas deutlicher wurde. Sie stammelte leise: »Fort, bitte geh!« und schloss die Augen. Dann war alles wieder still.

Bald, – es war nun ganz finster geworden, – verkündeten nur tiefe, regelmässige Atemzüge, ab und zu von einem leisen halb schluchzenden Seufzen unterbrochen, dass jemand im Zimmer sei.