|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Abb. 35 Limburg, Domportal mit den Figuren des Baumeisters und des Gründers.

Die Portalfigur des Baumeisters – Die Bauhütten – Das Labyrinth von Amiens – Das Album Villards de Honnecourt – Die Anonymität des Baumeisters – Ihre Gründe – Das Baumeisterbildnis als Beweisurkunde – Die künstlerische Nachfolge in Bacharach und Werden a. d. Ruhr – Die Beziehungen zwischen Andernach, Limburg und Wetzlar – Das Limburger Taufbecken und seine Deutung – Die Kapitellplastik von Wetzlar – Der gotische Humor – Das Paulusrelief in Münster – Die Bedeutung des Kurzbold-Meisters

Es besteht eine eigentümliche Wechselbeziehung zwischen unsrer Anteilnahme an dem Kunstwerk und der Persönlichkeit seines Schöpfers. Wie es ein sehr menschliches Gefühl ist, daß man den Schöpfer eines bedeutenden Werkes kennen lernen will, so schenken wir umgekehrt seinem Werk um so mehr Beachtung, je vertrauter wir mit seiner Persönlichkeit geworden sind. Es erscheint daher wichtig, trotz der Anonymität des Limburger Meisters alles zu ergründen, was sich über seine Persönlichkeit erfahren läßt.

Als bärtigen Mann in runder Mütze, wie Peter Fischer sie auf dem Sebaldusgrab in Nürnberg trägt, hat er sich selbst in Stein gehauen. Sinnend auf seinen Stock gestützt, sitzt er an der einen Ecke des Bogenfeldes am Domportal, gegenüber Heinrich von Isenburg, dem Stifter, der die andere Ecke einnimmt, beide durch die schöne Archivolte der Türwölbung verbunden. (Abb. 35)

Abb. 36 Mainz, Atlant vom Ostlettner des Doms.

Die stilgeschichtliche Bedeutung des Bildnisses ist in seinem Verhältnis zu der französischen Schule zu erblicken, die in den menschlichen Figuren an Portalpfeilern, Säulen und Archivolten eine ornamentale Belebung der tektonischen Form sah und daher Wesen erzeugt hat, die in den byzantinischen Gestalten von Chartres säulenhaft-schmal in die Höhe schießen und in den Supporten von Reims in qualvollen Verdrehungen gegen die Fessel des Blocks ringen – die Ahnengalerie aller europäischen Atlanten, die nur immer wieder die Tragik des Baumeisterschicksals vorführen zu sollen scheinen. Auf sie geht noch die Figur des Baumeisters vom Ostlettner des Mainzer Doms zurück, der michelangeleske Anstrengung und Atlasqual im zerarbeiteten Antlitz, die Last seines Werkes auf den Schultern trägt, als riefe er wie die Umschrift zu der Meisterfigur in Piacenza: » O, quam grande fero pondus, succur – O, welche Bürde trage ich, helft mir«! (Abb. 36)

In welchem Gegensatz zu diesen sich bäumenden Titanen der Limburger Meister! In wahrhaft deutscher Behaglichkeit sitzt er da, wie man von der Wanderung ausruht oder nach getaner Arbeit vor der Haustür sitzt, um des Feierabends zu genießen. Nur unter Architekten, die aus dem Handwerk hervorgegangen, konnte sich ein solcher Typus ausprägen, volkhaft, wurzelecht, dem Heimatboden, der Natur entwachsen wie sein Werk. Das Genrebild, schlicht, in der Werktagsverfassung des Inneren ist an die Stelle des französischen Pathos übermenschlicher Anspannung getreten.

Bedeutsamer noch erscheint die Figur in kulturgeschichtlicher Beleuchtung. Je weniger man in diesem Charakterkopf mit seiner grundehrlichen, gefühlvollen, in sich selbst beruhenden Haltung über den Baumeistertypus im Zweifel sein konnte, um so entschiedener hat man eine Zeit lang bestritten, daß sein Gegenüber den Fundator darstelle, weil man es bei den mittelalterlichen Standesbegriffen für unwahrscheinlich hielt, daß der Meister sich die gleiche Stellung wie dem Gründer gegeben haben könne. Man berief sich auf die Kanzel am Stephansdom zu Wien, auf das Chorgestühl Syrlins im Münster zu Ulm, auf das Sebaldusgrab in Nürnberg, wo man überall das Porträt des Meisters, aber nirgends das des Stifters findet, der in den Fällen, wo er dargestellt wird, in der Regel allein und in knieender Stellung erscheint.

Man muß sich zur richtigen Beurteilung der Lage vergegenwärtigen, daß das Jahrhundert auf der Grenzscheide einer gesellschaftlichen und beruflichen Umschichtung angekommen war, bei der auch die Laienbauhütten die bisherigen Bauhütten der Klöster ablösten, weil die wachsende Anzahl und der größere Umfang der Bauten, aber auch die erwachende Selbständigkeit der Städte den Laienbaumeister auf den Plan riefen und das Aufkommen eines seßhaften Standes von Bauleuten beförderten. Es gab zwar auch bei dem geistlichen Stande so berühmte Meister wie Bernward von Hildesheim ebenso wie die Klosterschule von Hirsau umgekehrt auch im 11. Jahrhundert schon eine Korporation von Bauhandwerkern aus dem Laienstand ausbildete. Allein, die Mönche sollten sich nach der von dem hl. Bernhard vertretenen Richtung eben überhaupt mehr mit der geistigen als mit der äußeren Kultur der Menschheit beschäftigen.

Jene – übrigens schon seit 1099 nachweisbaren – Laienbaugenossenschaften nun, die am Fuß der allmählich in den Himmel steigenden Türme ihre Werkstatt aufschlugen – kleine Arbeiterstädte, in denen Meister und Steinmetzen unter Leinwandplanen wohnten, streng organisiert wie alle mittelalterliche Gemeinschaften – hatten sich nicht nur eine Arbeitsordnung, sondern auch ein geistiges Programm gesetzt. Sie mußten so rein sein, als wenn sie von Tauben gelesen wären, und jederzeit vor ihrem künstlerischen und religiösen Gewissen bestehen können, wie die vier gekrönten Märtyrer, die sich geweigert hatten, heidnischen Göttern einen Tempel zu errichten, und eben deswegen zu ihren Schutzpatronen erhoben worden waren.

Innerhalb dieser Bruderschaften konnten sich einfache Steinmetzen und arme Architekten, von der Pike auf dienend, ohne Mittel und ohne Bücher zu den reinen Gipfeln des Genies aufschwingen. Aus den alten Kontrakten erfahren wir zwar, daß innerhalb der Bauhütten achtunggebietende Künstler wie Kalkeinrührer behandelt wurden und Henri de Bruxelles, der Meister der Kathedrale von Troyes, z. B. sich den Tag seiner Hochzeit, an dem er gefehlt hatte, am Lohn abziehen lassen mußte. Auch ernährte der Beruf so wenig seinen Mann, daß die Baumeister häufig gleichzeitig die Oberleitung eines zweiten Baus oder eine ausgedehnte auswärtige Gutachtertätigkeit übernahmen. Allein, darin sprach sich keine Geringschätzung der aus dem Volk hervorgegangenen Künstlerschaft aus, die ohne schulmäßige Ausbildung alles dem Talent verdankte. Wie in der Hofakademie Karls des Großen der Architekt nicht fehlte und der große Hohenstaufe Friedrich II. Künstler zu seinen Hoftagen lud, so finden wir auch namhafte Künstler, Ingenieure und Baumeister im Gefolge Ludwigs des Heiligen, von dem man sogar berichtet, daß er beim Bau des Klosters Royaumont mit eigener königlicher Hand Steine und Mörtel getragen und seine Brüder genötigt habe, ein Gleiches zu tun. Wenn es der beruflichen Geltung zu verdanken ist, daß Villard de Honnecourt nach Ungarn und der durch die Erbauung der Kathedrale von Sens berühmt gewordene Meister Wilhelm 1175 zum Bau des Doms nach Canterbury berufen wurden, so hat das gesellschaftliche Ansehen jene Grabsteine und Inschriften geschaffen, von denen die Grabplatte des Hugues Libergier den Architekten von St. Nicaise in Reims als vollendeten Aristokraten darstellt, während die Grabschrift, die man Peter von Montereau setzte, diesen Fürsten der Architekten als » Flos plenus morum, vivens doctor latomorum« feiert. Zu dem höchsten Rang erhoben aber wird der Baumeister wohl am Münster von Kolmar, in dessen figurenbesetzten Portalbogen maitre Humbret mitten unter den Königen und Sängern des alten Testaments mit Reißbrett und Winkelschiene auf den Knien dargestellt wird (1270).

Daneben liefern die Labyrinthe noch einen Beweis besonderer Art. Labyrinthe oder Jerusalemwege heißen jene künstlich gewundenen, dem Mittelpunkt der Kirche zulaufenden Fußbodenverzierungen, die in ihren Verschlingungen die Pilgerschaft auf Erden bedeuten. Außer in St. Severin in Köln, gab es solche Bittgänge nur in Frankreich. Unter ihnen ist der von Amiens für unsre Frage entscheidend. Denn er stellt den bischöflichen Stifter Eberhard von Fouilloy zugleich mit den drei Baumeistern der Kathedrale Luzarches, Thomas und Renaud de Cormont in musivisch in den Fußboden eingelassenen Marmorfiguren dar, womit zur Gewißheit erhoben wird, daß die Zuteilung gleichwertiger Ehrenplätze an die Limburger Portalfiguren nicht im Widerspruch mit der Rangfrage steht, zumal es sich bei dem Limburgen Meister um einen führenden Architekten handelt. (Abb. 37)

Abb. 37 Amiens, Kathedrale. Mittelpunkt des Labyrinths.

Auch in diesem Punkt gibt uns das Labyrinth von Amiens einen wichtigen Fingerzeig. Indem es nämlich die drei Baumeister mit Winkelmaß, Zirkel und Bauplan ausstattet – ebenso wie wir Zirkel und Winkelmaß auch auf dem schönen Grabstein des Hugues Libergier finden – kennzeichnet es durch jene Handwerkszeichen Vertreter eines seßhaften Standes zum Unterschied von dem wandernden Architekten, dem in Limburg der Stock als Sinnbild beigegeben ist. Wie die Steinmetzen zu der Zeit, als berufsmäßig ausgebildete Bauhandwerker nur spärlich vorhanden waren, von Bau zu Bau wanderten, bei der kosmopolitischen Weitherzigkeit der Bauhütten oft aus weiter Ferne herbeigeholt wie die Lombarden, die bewährtesten Praktiker in der Steinbearbeitung – so unternahmen auch Architekten Studienfahrten und Berufsreisen; und es haben namentlich viele deutsche Künstler an französischen Kirchen mitgearbeitet, um das zu lernen, was sie in die Heimat verpflanzten.

Villards Album, in dem ein Krebs neben den Türmen von Laon, eine summende Fliege neben den Fenstern der Kathedrale von Reims, Baugedanken zu Chören mit einem Kranz von Kapellen neben den Löwen Friedrichs II., Motive von Cambrai, Vaucelles, Chartres und Meaux neben geometrischen Hilfslinien der verschiedensten Formen in Skizzen festgehalten sind, vermittelt eine Vorstellung davon, mit welchen, für das Größte wie das Kleinste offenen Augen diese ewig lernbegierigen Schüler durch die Welt gingen und den Austausch der neuen baukünstlerischen Ideen zwischen den Ländern herstellten.

Es waren nur führende Köpfe, die ihre Studien an französischen Bauten selbst zu machen in der Lage waren und sich wohl auch geschulte Werkleute mitbringen konnten, während man im übrigen alle diese Kenntnisse aus zweiter Hand erwarb. So dürfen wir schon daraus, daß der Erbauer des St. Georgendoms – wie wir gesehen haben – an der Quelle schöpfte, auf einen Meister von Rang und Ansehen schließen.

Warum aber, wenn er dies war, ist der Nachwelt sein Name nicht überliefert? Oder liegt etwa kein Widerspruch in dem alten Spruch:

Des Baumeisters Name ist onbekannt.

Man findet seinesgleichen nit in dem Land?

Wieder führt das Labyrinth von Amiens auf die richtige Fährte. Hier sind die Baumeister mit vollem Namen angeführt. Freilich geschah dies, wie die Inschrift ausdrücklich bemerkt, im Jahre 1288. Warum konnte fünfzig Jahre vorher – bei Vollendung des Doms – in Limburg nicht dasselbe geschehen?

Wir kennen zwar Namensbezeichnungen an Bauwerken der romanischen Epoche wie Robertus me fecit, Izembardus me fecit, Adimanus me fecit. Allein, wir sind bei dieser Form der Überlieferung nicht berechtigt, von bestimmten Persönlichkeiten zu sprechen, weil nach dem mittelalterlichen Latein damit ebenso gut ausgedrückt sein kann, daß Robertus der Auftraggeber wie daß er der Schöpfer des Werkes war. Bestimmte, von den Chroniken bezeugte Namen kennen wir nur wenige: Etwa Magister Odo von Metz, den Erbauer des Aachener Münsters; Bischof Benno von Osnabrück, der unter den fränkischen Heinrichen im 11. Jahrhundert Bauten in Goslar und Hildesheim leitete; und jenen Ingelramus, der 1212 am Dom von Rouen und an der Abtei Bec in der Normandie tätig war. In Heinrich Vingerhut haben wir dagegen den Baumeister zu erblicken, der sich zum ersten Mal mit seinem Namen an dem Werke selbst verewigt hat, den er am Querschiffportal von Gelnhausen unter seine Porträtfigur setzte.

Er war ein Zeitgenosse des Limburger Meisters. Aber damit ist auch die Zahl der bekannten Namen schon erschöpft und erst in einigem Abstand tauchen Meister wie maitre Humbret von Kolmar, Johann von Chelles, Peter Parler von Gmünd oder Matthias von Arras in den Inschriften ihrer Werke aus der zweiten Hälfte des 13. und dem 14. Jahrhundert auf. Limburg bildet demnach keine Ausnahme; vielmehr sind uns bei der überwiegenden Mehrzahl der Baudenkmäler aus romanischer Zeit die Meister unbekannt.

Wenn man an die inneren Kämpfe des schaffenden Menschen, an krankhafte Eifersucht und sonstige Gleichgewichtserschütterungen hochfliegender Geister nebst den daraus sich ergebenden Gefahren und Wirrungen denkt, die vorn Turm zu Babel bis zum Baumeister Solneß eine ununterbrochene Kette bilden, so wird man ermessen, wieviele Tragödien sich hinter der Anonymität des Baumeisters verbergen mögen. Ohne Zahl sind die Legenden um jene Verschollenen, die vor der Vollendung ihres Werkes schwindelnd vom Gerüste stürzten, um den Schöpferruhm betrogen, wie es am Kapitell einer Säule der Kathedrale von Tournai dargestellt wird, und immer wieder vernehmen wir von dem tückischen Nebenbuhler, der dem arglosen Genie das arcanum magisterium ablistet. Doch ebenso oft weiß der Volksmund von dem Meister zu erzählen, der das junge Talent neidisch in die Tiefe stößt, wie es dem Schöpfer der bewundernswerten Rose von Oppenheim widerfahren ist, dessen Märtyrtum für die Wahrheit die Bildscheibe mit der Enthauptung des Täufers sinnbildlich festgehalten hat. Düsterer noch klingt das Lehrlingsgeschick von Schottland her: Zweiundzwanzig Meister hatten sich vergebens gemüht, den Steintraum der Roslin-Kapelle zu Ende zu träumen, und verzweifelt und gealtert kehrte der letzte aus Italien zurück, wo er umsonst nach neuen Ideen gespäht hatte – da steht, wie er die Kirche betritt, die Sehnsucht seiner schlaflosen Nächte vollendet vor seinen Augen, von Knabenhand geschaffen – und Jähzorn reißt ihn zu der Bluttat hin, deren unglückseliges Gedächtnis drei Steinmasken an der Decke – der Meister, der Lehrbub und des Buben Mutter – verewigen.

Wie oft aber auch wird sich der über die Verständnislosigkeit der Welt zum Verächter von Ruhm und Menschengunst gewordene Meister in die Maske einer grinsenden Teufelsfratze geflüchtet haben, von niemand als seinen Schülern erkannt! War er nicht Verkleidung und Irreführung gewöhnt? Nach einem braven Bauernburschen hatte er den hl. Joseph modelliert. Die verhärmte Frau eines seiner Maurergesellen gab das Modell ab für die schmerzhafte Mutter Gottes. Man griff in das nächste alltägliche Leben, um das Ewige zu bilden. Warum also das Werk mit seinem Namen zeichnen? Es war sein Selbstporträt und war es nicht. Hüllte sich nicht sogar der Welten-Schöpfer in Unsichtbarkeit? Und war daher die Anonymität Gottes, des größten aller Meister, nicht auch für ihn, den geringsten, ein selbstverständliches Gesetz?

Hier hatte die angeborene Demut des schöpferischen Menschen, die in religiöse Tiefen reicht, ihre natürliche Quelle. Und sie wurde niemals mehr als damals durch zeitgeschichtliche Gegebenheiten gespeist. Nicht allein, daß das Kollektivgefühl des Mittelalters überhaupt und die Kollektivarbeit der Bauhütte insbesondere den Gedanken an eine namentliche Herausstellung der Einzelleistung zurücktreten ließen. Die Ausschaltung des Persönlichen ergab sich schon daraus, daß der Künstler, wenn er auch an sich nicht jenseits des Bürgerlichen stand, soweit er Gott diente – und das tat er als Erbauer des Heiligtums – der unbürgerliche Mensch war. Denn wenn eine Kirche zu bauen, die Sache des Christentums führen hieß und das ganze Volk in religiöser Begeisterung sich daran beteiligte, so wurde dem Baumeister die Gnade zuteil, dabei die schwierigste Aufgabe zur Ehre Gottes übernehmen zu dürfen. Dieselbe Empfindung, der Michelangelo Ausdruck gab, als er sich »nur aus Frömmigkeit« zur Übernahme der Werkleitung von St. Peter bereit erklärte.

Natürlich wirkte bei Gemeinschaftserlebnis wie Selbstentäußerung auch die mönchische Erziehung der Klosterschule nach, aus der die weltliche Bauhütte hervorgegangen war, die Meister und Gesellen durch die Schule derselben Praxis so innig verband, daß sich eine Gesamtpersönlichkeit herausbildete, für die es keinen anderen Namen gab, als den Namen der Bauhütte. So kommt es, daß wir nur darum einige romanische Baumeister mit Namen kennen, weil es der Forschung in seltenen Ausnahmefällen gelang, in den Rechnungen der Kapitel oder ähnlichen Archivalien jene unverhoffte Entdeckung zu machen.

Wenn wir heute die Wahrhaftigkeit der Darstellung jener Baumeister bewundern, die nichts verhüllten, sondern dem Stein sein letztes Geheimnis ablauschten, weil sie ganz im Geist des Materials dachten, so dürfen wir sie auch für die Wahrheit des Tatsächlichen, das sie darstellen, als Zeugen aufrufen. Bei dieser Fragestellung aber empfangen wir von dem Labyrinth von Amiens sogar eine Bestätigung des hier vertretenen Standpunkts in dem Meinungsstreit um den zweiten Limburger Baumeister. Die Inschrift lautet nämlich: Celui qui fut maître de l'oevre s'applait maître Robert de Luzarches; après lui vint maître Thomas de Cormont et après celui-ci son fils maître Renaud, qui fit placer cette inscription. Hieraus läßt sich erkennen, daß Wert darauf gelegt wurde, nicht nur die Zahl, sondern auch die Reihenfolge der Baumeister dem Gedächtnis der Nachwelt zu überliefern. Wie gewissenhaft man darauf hielt, die Mitarbeit eines jeden der Beteiligten in die Erscheinung treten zu lassen, ergibt sich noch deutlicher aus dem Labyrinth von Reims, in dem neben dem Architekten sogar noch seine vier Werkmeister dargestellt werden und nicht einmal zu erwähnen vergessen wird, wie groß der Arbeitsanteil eines jeden von ihnen an den Gewölben, an den Toren und an der Rose gewesen ist. Daraus dürfen wir folgern: Daß auch in Limburg, wenn ein zweiter Baumeister dort tätig gewesen wäre, dessen Bildnis so gut wie das des anderen Meisters sich am Dome finden würde, zumal nach der These der Meinungsgegner ein gleich großer Teil des Verdienstes an dem Bauwerk auf ihn entfiele. Darin, daß nur ein Baumeister im Bilde festgehalten ist, wird also ausgedrückt, daß tatsächlich auch nur ein Baumeister den Dom erbaut hat.

Es ist nun kaum anzunehmen, daß die Tätigkeit eines so bedeutenden Meisters sich in dem Dombau erschöpft habe. Um so merkwürdiger wäre es, wenn man von seiner Wirksamkeit sonst keine Spur in Deutschland finden sollte. Denn wenn das Lebenswerk einer ungewöhnlichen Persönlichkeit auch oft fragmentarisch bleibt, so bestehen zwischen dem schöpferischen Menschen und den zeugenden Kräften der Welt doch geistige Verflechtungen, die als Filiationslinien zwischen seinem Werk und sonstigen zeitgenössischen Leistungen in die Erscheinung treten.

Freilich haben ungünstige Umstände dem Wirkungsradius des Kunstwerks hier enge Grenzen gesetzt. Nicht allein, daß eine so höchstpersönliche und daher unnachahmliche Schöpfung wie der Limburger Dom kein greifbares Vorbild aufstellt und schon aus diesem Grunde nicht zum Ausgang einer Schule werden konnte, die immer ein Normatives, Erlernbares voraussetzt. Die Vollendung des Doms fällt unglücklicherweise auch fast mit dem Augenblick zusammen, wo die heimische Formensprache plötzlich abbricht und die gotische Rezeption sich auf der ganzen Linie ohne Einschränkung durchsetzt. In der Mitte des 13. Jahrhunderts ist der Übergangsstil überall in den Rheinlanden erloschen. Nicht das Schicksal der Spätkunst, zu Spielereien zu entarten oder in langweiligen Formalismus zu erstarren, hat ihm das Ende bereitet. Obwohl die bodenständige Entwicklung einen Höhepunkt erreicht hatte, mit dem erst ihre große Stunde gekommen zu sein schien, wurde die vollendete Gotik der großen französischen Kathedralen nun vollständig übernommen. Fast in demselben Jahr, als das Kaisertum der Staufer zu Grabe getragen wird, beginnt Gerhard von Rile nach dem Muster von Amiens die Errichtung des Kölner Domchors.

Zwar weiß die Minoritenchronik von Erfurt über den Untergang der Staufer nur zu sagen: »Die Völker in jenen Gegenden (d. i. Italien) scheinen darüber größeren Schmerz zu empfinden und es tiefer zu bedauern als die Deutschen«. Allein, als der Schild des Reiches nun an einem dürren Baume hing, als sowohl der staufische Weltmachtgedanke wie das universalistische Papsttum von ihrer Höhe herabgestürzt waren, die Krone während des Interregnums von den deutschen Fürsten meistbietend verhandelt wurde und Doppelwahlen, Kirchenspaltungen, Intrigen der Hausmachtpolitik und Bürgerkriege das Land zu zahllosen kleinen Mächtegruppen atomisierten, da zeigte sich erst, daß man den Glauben an sich verloren hatte und sich nicht mehr zutraute, mit der volkseigenen Art, die in dem äußeren Zusammenbruch überholt und als unreif verworfen zu sein schien, eine weltgeschichtliche Aufgabe zu erfüllen. Man sah das Heil in dem Fremden, das in klassischer Vollendung von draußen in das Trümmerfeld des nationalen Bereiches hereinragte und von dem erschütterten Deutschtum um so sehnlicher ergriffen wurde, als das Universalistische des gotischen Stils den untergegangenen, aber noch nicht vergessenen Weltmachttraum der Stauferzeit noch einmal in die Kunst übersetzte und die Erinnerung an das Elend des einzelvolklichen Partikularismus auslöschte.

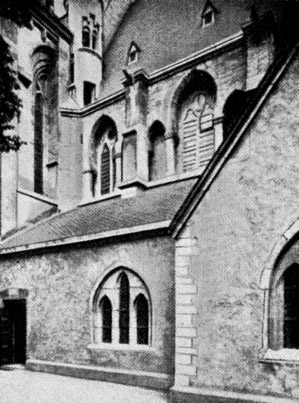

So erklärt es sich, daß dem Limburger Dom nur ein enger Strahlungsbereich beschieden war. Wir kennen nur zwei Bauwerke, in denen er eine künstlerische Nachfolge fand. Doch es bezeugt die Stärke seines Einflusses, daß er in beiden Fällen – Bacharach wie Werden a. d. Ruhr – nach der Grundsteinlegung des Kölner Doms noch einmal die konservativen Mächte deutscher Baugepflogenheit auf den Plan zu rufen vermag.

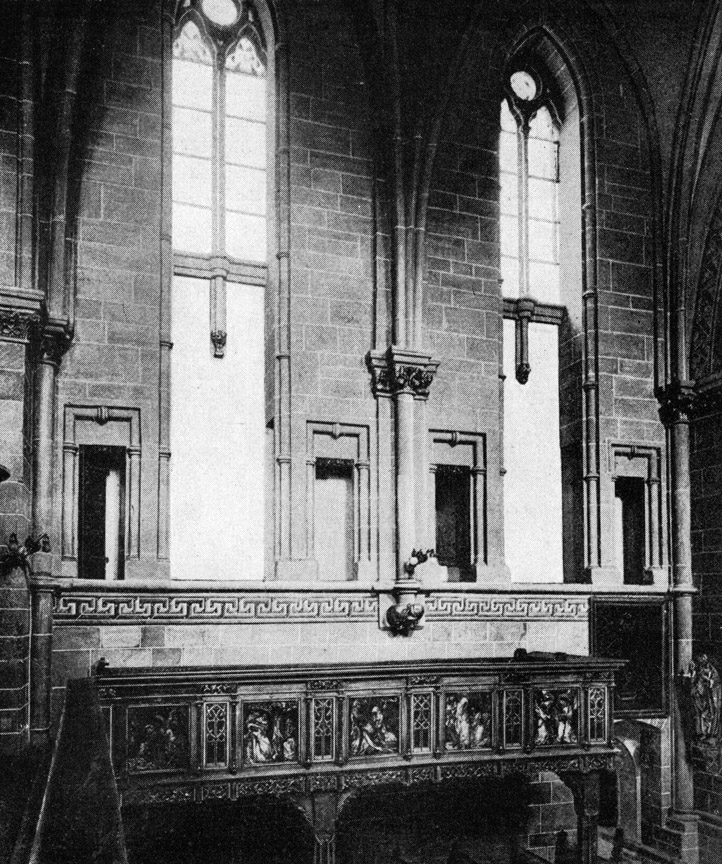

Die 1257 begonnene Benediktinerabtei-Kirche in Werden ist das letzte Werk des Übergangsstils in den Rheinlanden. Sie stimmt in den spitzbogigen Erdgeschoßarkaden, den ebenfalls spitzen Doppelöffnungen der Emporen, der Art des Stützenwechsels und den erst vom Gesims der Galerie aufsteigenden Zwischendiensten völlig mit dem Aufbausystem von St. Georg in Limburg überein und weicht nur in den kreisförmigen Achtpässen der Oberlichter und dem Verzicht auf das Triforium von ihm ab.

Noch entschiedener macht sich die Peterskirche in Bacharach den Limburger Formengeist zu eigen. Sie hat den viergeschossigen Aufbau von dort nur mit der Abwandlung übernommen, daß sie statt des echten Triforiums ein blindes und statt der Spitzbogen überall Rundbogen verwendet. Es wäre jedoch irrig, hierin einen Protest gegen die ins Land einströmenden französischen Neuerungen zu erblicken. Denn trotzdem sich die Bauformen nicht von der deutsch-romanischen Überlieferung entfernen, ist ebenso wie in Limburg die Höhenentwicklung bei ungewöhnlich verkürztem Langhaus so kühn und strebekräftig durchgeführt, daß man dem emporreißenden Zug gotischen Raumgefühls sofort unterliegt. Auch der reizvolle, in drei pyramidal gruppierten Arkaden sich öffnende Emporenaufgang von Limburg, die auf den Emporenkonsolen aufsitzenden Zwischendienste, der Kleeblattbogen des Domportals und die Zwerggalerie sind hier wiederholt, (Abb.38) während Ziersäulchen, mit Fabelwesen geschmückte Kapitelle und die (allerdings späteren) zu hängenden Zapfen herabgebogenen Rippen der Kreuzgewölbe in den Seitenschiffen noch über das gotische Empfinden des Limburger Meisters hinausgehen.

Abb. 38 Bacharach, Peterskirche. Emporenaufgang.

Wir verlassen die Einflußzone des St. Georgendoms und sehen plötzlich Licht auf das Leben des Limburger Meisters selber fallen, wenn wir die Zusammenhänge betrachten, die sein Werk mit der Pfarrkirche von Andernach und dem Dom von Wetzlar verknüpfen. Wenn wir als Bauzeit für Andernach die Jahre 1200-1215 annehmen, für Limburg die zwei Jahrzehnte von 1215-1235 und für Wetzlar die Jahre 1235-1250, so rückt es schon zeitlich in den Bereich der Möglichkeit, daß der Limburger Meister zunächst »Unsre lieben Frauen« zu Andernach, darnach St. Georg in Limburg und nach dessen Vollendung die Ostteile der Stiftskirche von Wetzlar gebaut habe.

Dazu tritt eine enge kulturelle Beziehung: Sowohl Andernach wie Limburg gehörten zur Erzdiözese Trier. Freilich unterstand Andernach gleichzeitig dem Erzbischof von Köln als Territorialherrn. Allein, um so mehr mußte dem kirchlichen Oberherrn daran gelegen sein, dem Inhaber der politischen Gewalt gegenüber mit einem bedeutenden Repräsentationsbau vertreten zu sein. Hierzu kam nur ein hervorragender Architekt in Betracht. Was aber wäre natürlicher, als daß der Bauherr als gleichzeitiger Oberhirte der Lahnstadt, den Meister, der Liebfrauen als bischöfliche Eigenkirche für ihn geschaffen, auch für den Bau des St. Georgendoms empfohlen habe, zumal die Andernacher Hütte inzwischen durch weitere Kirchenbauten im Mittelrhein- und Moselgebiet hohes Ansehen erlangt hatte.

Ähnlich liegen die Verhältnisse in Wetzlar, der nördlichen Grenze des Bistums Trier, wo das Beispiel des benachbarten Limburg nicht nur zu dem Entschlusse beigetragen haben mochte, die alte romanische Pfeilerbasilika – von der nur noch der Heidenturm und das Westportal erhalten sind – ebenfalls durch ein größeres Gotteshaus zu ersetzen, sondern der aufsehenerregende Prachtbau des mittlerweile vollendeten Doms auch den Limburger Meister selbst zum Umbau von »Unser lieben Frauen« in Wetzlar empfahl.

Es steht nicht im Widerspruch mit dieser Beleuchtung der Baumeisterfrage, daß die drei Bauten drei verschiedenen Stilperioden angehören. Denn wir wissen, daß der in der romanischen Bauweise geschulte mittelrheinische Meister auch die ältere französische Gotik an der Quelle studiert hatte; und nichts hindert die Annahme, daß zu der französischen Schulung, die zwischen die Bauten von Andernach und Limburg fällt, noch der Einfluß der deutschen Frühgotik von Marburg trat, der sich bei der Nachbarschaft der Elisabethkirche von selbst ergab für einen Meister, den wir als eine aufgeschlossene, der Zeit vorauseilende, nach schöpferischer Bezwingung des Gegensätzlichen und Irrationalen trachtende Künstlernatur kennengelernt haben. Die Hand desselben Meisters verrät sich nun nicht etwa nur darin, daß die drei Schwesterbauten trotz verschiedenen Stilwillens weitgehende Übereinstimmung in der Formensprache zeigen, sondern gerade auch in dem Wie, in dem sie sich von einander unterscheiden. Da die schöpferische Natur sich nicht kopiert, sondern, indem sie das künstlerische Wunschbild verwirklicht, darüber hinauswächst und deshalb vom Gestalteten zum Weiterzugestaltenden übergeht, würden die Übereinstimmungen mehrerer Werke nämlich eher für einen Nachahmer als für dieselbe Künstlerhand sprechen, wenn nicht gleichzeitig Abweichungen hervorträten, in denen sich die von einem Werk zum andern führende Entwicklungslinie, ohne sich von den Wesenszügen des Schöpfers zu entfernen, als organischer Zusammenhang erkennen ließe, wie es hier tatsächlich der Fall ist.

Was die Kirche von Andernach betrifft, so setzt am meisten in Erstaunen, daß genaue Abmessungen die fast vollkommene Gleichheit ihres Grundrisses mit dem von St. Georg ergeben haben. Auch die nahe Verwandtschaft der Westfassaden springt in die Augen. Hier wie dort fünfgeschossige, mit rheinischen Rhombendächern behelmte Türme, rundbogige Portale, der in Andernach zum ersten Mal auftretende Zinnenfries. Allein, in welch anderem Verhältnis ist der Gegensatz zwischen Last und tragender Kraft in den unten geschlossenen, oben geöffneten Mauermassen dadurch betont, daß die drei ersten Geschosse von Andernach zu einem rechteckigen Block zusammengefesselt sind, während sie in Limburg gelöst und frei die Türme auf eigene Füße stellen. Der Baumeister steht noch auf der seiner Limburger Epoche unmittelbar vorausgehenden romanischen Entwicklungsstufe. (Abb.39)

Abb. 39 Andernach, Pfarrkirche. Westfront.

Auch wenn wir in den Innenraum eintreten, blicken wir in das Geheimnis des Werdegangs. Der romanische Bogen bestimmt das dreizonige Wandbild. Die Turmhalle, die sich in Limburg in voller Breite zum Mittelschiff öffnet, wird – bei gleicher Anlage im übrigen – hier noch durch Mauern abgeschlossen. Wir begegnen demselben Formengut sogar bis zu solchen Eigenheiten wie den gestreckten Laubkapitellen mit diamantierten Blattrippen. Und hier wie dort benutzt die gleiche Vorliebe für das Malerische den Emporenaufgang zur Auflösung der Innenwand. Aber im Gegensatz zu den Drillingsarkaden von Limburg mit ihrer aufstrebenden, der Treppensteigung folgenden Pyramidenstellung, entsteht in Andernach bezeichnenderweise der auf der Horizontallinie ruhende, sich in gleicher Scheitelhöhe spannende Doppelbogen einer Loggia. Und wie mit der Einzelform verhält es sich mit der Wirkung im Ganzen. Trotz der gleichen Abmessungen und ungeachtet aller Familienähnlichkeit, ja sogar der für den Limburger Meister charakteristischen Unregelmäßigkeiten, die in der ungleichen Breite der Seitenschiffe, unsymmetrischer Bogenführung und der unachsialen Stellung des Chorquadrats zutage treten, fehlt dem von der Tiefenachse beherrschten Innenraum von Andernach noch ganz die gotische Höhentendenz, der Baugedanke, der den Meister in Limburg geleitet hat.

Ebenso wie sich die Entwicklung des Meisters nun hier von der Romanik zum Übergangsstil vor unsren Augen vollzieht, sehen wir sie in Wetzlar den nächsten Schritt auf dem Wege zur Gotik tun. Freilich darf man nicht erwarten, daß hier, wo die Grenzen der rheinischen und hessischen Schule zusammentreffen und sämtliche Stilarten von der Romanik bis zum Barock wegen der häufigen Stockungen des Baus einander ablösen, der Meister dem Gesamtbild – wie in Limburg – hätte das Gepräge seiner Künstlerschaft geben können. Da zunächst nur die Aufgabe gestellt war, den für die Stiftsherrn zu klein gewordenen Bau durch einen neuen Chor zu erweitern, so konnte er nur einzelne Baugedanken verwirklichen, in denen wir zwar sofort Limburger Übergangsmotive wiedererkennen, aber sie nun zugleich sich mit gotischen vermischen sehen – die Handschrift unsres Baumeisters, eines Menschen der Grenze, dessen Stärke eben in der Stilmischung beruht.

So treffen wir in dem Vorderchor vor allem das normannische Lichtgadentriforium an, das aber seine romanischen Vorbilder in Caen und Quistreham jetzt verläßt und seine Limburger Vorform eigenartig umbildet. Der überhöhte Mittelbogen ist spitzbogig geworden, die niedrigen Nebenarkaden haben horizontalen Abschluß erhalten. Die beibehaltenen Schaftringe werden in neuartiger Weise zum Teil als Kapitelle und Scheitelpunkt-Schmuck der Seitenarkatur herangezogen. (Abb. 40)

Den entscheidendsten Schritt über Limburg hinaus aber tat der Baumeister bei den Fenstern: Er gab ihnen Maßwerk. Es ist schlichtes Kreismaßwerk, noch nicht so entwickelt wie das nach dem Typus von Reims gegliederte und profilierte Rundstabmaßwerk in Marburg. Ein primitiv aufgemauerter Pfosten teilt die von dem Spitzbogen eingeschlossene Fläche in zwei gekuppelte Fenster, die in spitze Kleeblattbogen endigen und ein rundes Lichtauge über sich tragen: Das erste frühgotische Fenster. (Abb.40) Es bedurfte nur der Herabziehung der Lichtfläche bis auf die Sohle des Laufgangs und der Profilierung des Maßwerks, um die klassische Gliederung zu erreichen, für die Marburg das Vorbild abgab. Nach dem Vorbild der Elisabethkirche hat der Meister denn auch die Fenster im Chorhaupt gestaltet, wobei ihm allerdings der Gedanke einer völligen Mauerauflösung noch fern lag. Auch die Übereinstimmung der Apsis mit St. Elisabeth in den äußeren Bauteilen legt Zeugnis davon ab, wie sich sein Stilempfinden der Gotik weiter annäherte, seit er 1249 – wie es heißt – anläßlich einer Wallfahrt Marburg besucht hatte.

Abb. 40 Wetzlar, Dom. Das Triforium im Chorquadrat

Abb. 41 Wetzlar, Dom. Äußerer Laufgang.

Er warf jedoch auch die Limburger Tradition nicht über Bord. Ebenso wie dort, hat er dem inneren Laufgang des Triforiums am Chorquadrat von Wetzlar auch einen äußeren Laufgang hinzugefügt, der jedoch – im Gegensatz zu Limburg – mit einer Arkatur von pyramidaler Anordnung ausgestattet ist. (Abb. 41) Wir erkennen auch die Vorliebe des Meisters für rechtwinkelige Linienführung, die wir schon in dem Zinnenfries des vierten Geschosses an den Westtürmen von Andernach und Limburg festgestellt haben, in dem Horizontalschluß des inneren Triforiums wieder; desgleichen in der wagrecht geschlossenen Arkadengruppe, die am Chorbau die Giebeldreiecke des Faltendachs einnimmt und genau derjenigen entspricht, die in den Südgiebel des Südwestturms von Limburg komponiert ist. Auch hat der Meister im Südquerschiff von Wetzlar selbst noch das Zinnenmotiv angelegt, das von seinen späteren Nachfolgern dann einheitlich im ganzen Langhaus weitergeführt worden ist. Es stellt nur eine Abart jenes Zinnenfrieses dar, wenn unter dem Dach und dem Kaffgesims des Chorpolygons zinkenartige Rechteckprofile herlaufen, balkenkopfähnliche Konsolen, die – von St. Germer und Vezelay her bekannt – ebenfalls auf unsren Meister zurückgehen. Sie tragen in Limburg das Bankgesims der Zwerggalerie und dienen der Südseite des Nordwestturms als Schmuckform.

Abb. 42 Wetzlar, Dom. Südliche Kreuzarmfassade.

Wie stark die Limburger Tradition in Wetzlar nachwirkte, zeigt am frappantesten der Oberbau des südlichen Kreuzarms, den unser Meister nicht mehr vollendete. Der rechteckige Abschluß der Fassade, der Zahnschnittfries an ihrer Ost- und Westseite, die viereckigen, in Höhe der Fensterscheitel sich frei herauslösenden Flankentürme mit ihren Rhombendächern, die drei großen Spitzbogenblenden des Giebels mit ihrer überhöhten Mittelarkade – alles Limburger Stilelemente, die denn auch trotz ihrer Verbindung mit den beiden hohen gotischen Fenstern ein dem südlichen Kreuzarm von St. Georg verwandtes Bild ergeben. (Abb. 42)

In der Gesamtwirkung freilich bilden Ostteile und Querhaus infolge der vielen Hände, die ihre Kunst an ihnen versucht, nur einen schwachen Nachklang gegenüber der gewaltigen Symphonie des monumentalen Werkes auf dem Lahnfelsen, das uns der Limburger Meister als seine künstlerische Großtat hinterlassen.

Abb. 43 Limburg, Dom. Taufbecken.

Als wenn er gewußt hätte, daß es diesmal auf Einzelmotive und die Kleinarbeit der Innenornamentik ankomme, nahm er noch einen zweiten Meister mit, als er sich nach Wetzlar begab. Es war der Bildhauer, den wir bereits als den Kurzbold-Meister kennen.

Nicht nur das Grabmal Konrad Kurzbolds, auch das Limburger Taufbecken entstammt seiner Werkstatt. Es ist der reichste Taufstein der Übergangszeit, den Deutschland besitzt. Acht kurze Säulenstämme mit frühgotischen Knollenkapitellen und übereckgestellten Fußplatten tragen den mächtigen Steinkessel, dessen Wandung ein üppiges Laubornament und ein hängender Lilienfries in breiten Borten umziehen. Während sich Fabelwesen um den Fuß der Säulen schlingen und andere mit Tierfratzen und Mähnenzotteln in den vier Eckrichtungen des Sockelquadrats unter dem Becken hervorschauen, wächst aus den acht Kapitellen ringsum ein Reigen von Gestalten hervor, die sich karyatidenartig gegen das obere Gesims des Beckens stemmen. (Abb. 43)

Welche Geschichte aus der steinernen Bibel der mittelalterlichen Bildhauerkunst erzählen die phantastischen Skulpturen? Man wird nicht fehlgehen, wenn man in der Zwölfzahl der Sockelfiguren einen Nachklang der biblischen Schilderung des von zwölf Rindern getragenen Ehernen Meers im Tempel von Jerusalem erblickt, die in den zwölf Rindern des Lütticher Taufbeckens von St. Barthélémy noch fortlebt, in Limburg aber nur in der äußerlich beibehaltenen Zwölfzahl noch an das vergessene ursprüngliche Motiv erinnert, obgleich hier der Lilienfries geradezu das Bibelwort illustriert: »Und sein Rand war gearbeitet wie der Rand eines Bechers mit Lilienknospen«.

Große Schwierigkeiten hat bisher die Deutung des oberen Gestaltenkreises bereitet. Da die mittelalterliche Symbolik in dem künstlerischen Schmuck des Gegenstandes dessen Bestimmung hervortreten zu lassen pflegt, muß davon ausgegangen werden, daß die Hieroglyphenschrift des Bildhauers hier die Kraft »des Wassers, das zu Berge geht« versinnbildlichen wollte. Die dreiteilige, von der Taube des heiligen Geistes gekrönte Gruppe, in der Christus von Johannes die Taufe empfängt, bildet daher den Zentralpunkt des Beckens. In einstimmiger Auslegung hat man nun in der dritten Figur bislang die Darstellung Christi als Weltenrichters gefunden, ohne zu beachten, daß weder ein gedanklicher Zusammenhang zwischen diesem Motiv und der Taufe im Jordan besteht, noch daß Gottvater unmöglich jugendlich und bartlos neben dem bärtigen und älteren Gottessohn aufgefaßt werden konnte. Auch weisen weder Thron noch Buch oder ein sonstiges Kennzeichen auf den in großer Macht und Herrlichkeit thronenden Richter der Welten hin.

Abb. 44 Limburg, Dom. Ausschnitt aus der Taufszene des Taufbeckens.

Dagegen ist klar zu erkennen, daß die einen Glorienschein um das Lockenhaupt tragende Gestalt mit geflügelter Schulter und übereinander geschwungenen Beinen, um die der Gewandsaum flattert, in gebogener Stellung in Lüften schwebt und ein lang herabfließendes zusammengefaltetes Gewand über den vorgestreckten Armen hält. Es unterliegt darnach keinem Zweifel, daß sie einen jener dienenden Engel darstellt, die bei der Taufe das Gewand Christi halten, eine der Epoche durchaus geläufige Vorstellung, die uns vielleicht in reichster Gestaltung auf dem Taufkessel von Hildesheim, auf dem Marienschrein von Tournai oder dem Lütticher Taufbecken begegnet, und als Sinnbild noch in den Worten des Taufrituals nachklingt: »Nimm hin das weiße Kleid und bringe es unversehrt vor den Richterstuhl des Herrn«. Es spielt dabei keine Rolle, daß in Hildesheim und Lüttich mehrere Engel auftreten. Die Maler der Renaissance haben nicht nur eine Vielzahl der himmlischen Heerscharen, sondern oft auch einen ganzen Kreis von anderen Täuflingen, Jünger des hl. Johannes oder sonstige Zuschauer zu der Taufhandlung zugezogen. Wenn der Limburger Taufstein sich ebenso wie der Marienschrein von Tournai oder die Taufminiatur in einem Evangelienbuch des Kölner Doms mit einem Engel begnügt, so waren dafür nur kompositionelle Rücksichten entscheidend. (Abb. 44 und 45)

Abb. 45 Hildesheim, Dom. Taufkessel mit Taufszene.

Mit dieser Richtigstellung sollte auch das Rätselraten um die übrigen sieben Figuren des Beckens beendet sein, die man bald als den Teufel mit Seligen und Verdammten, bald als Tugenden und Laster gedeutet hat. Sie gehören zu jenen gemeißelten Beichtspiegeln, die sich in mancher Kirche und in besonderer Ausführlichkeit am Sockel der Kathedrale von Amiens finden, hier aber die sieben Hauptsünden vorführen wollen, die durch die Kraft des Taufwassers ausgelöscht und vergeben werden. Zwar sind die Träger der einzelnen Sünden nicht durch allgemein festgelegte Attribute kenntlich gemacht, sondern mit freier Erfindung charakterisiert, doch ist die Geste sprechend genug, um besondere Beischriften entbehrlich erscheinen zu lassen – ganz abgesehen davon, daß wir uns jede Leidenschaft ursprünglich noch von ihrem symbolischen Tier begleitet zu denken haben werden, von denen am Fuß der Säulen noch bizarre Stümpfe übrig geblieben sind – ineinander verbissene und verknäuelte Wesen mit Menschengesichtern und Schlangenleibern.

Um so dämonischer in ihrer Verstümmelung drohen sie aus dem Unterweltlichen herauf. In barocker Bewegung verkrümmen sich die mit der Sünde Beladenen. Stürmisch schlagen die Wellen des Taufwassers am Körper Christi empor. In Schlangenlinien wogen die Gewandfalten der Besessenen. Zügellosigkeit rast mit zurückgeworfenem Haupt. Über den härenen Mantel des Johannes weht es wie Flammen. Dazwischen ballt sich dickfleischiges Blattwerk, die Mähnen von Tiermasken sträuben sich, miteinander verschlungene Drachen blecken Zähne und Zunge und der ganze Stein bebt im Sturm des Erlebens. Ebenso drastisch im Ausdruck wie die Säulenfiguren des Kurzboldgrabes, verleugnen auch diese Gestalten das mittelrheinische Temperament ihres Schöpfers nicht; und mit demselben Gefühl für das Organische, mit dem er dort die singenden Kleriker an den Block gefesselt, hat er hier das wogende Leben in die Fläche gezwungen. (Abb. 46)

Abb. 46 Limburg, Dom. Sündenfigur des Taufbeckens.

Die Kapitellplastik des Wetzlarer Chors ist ausschließlich das Werk dieses Meisters. Dasselbe Ringen zwischen romanischer Schwere und gotischem Bewegungsdrang wie in Limburg führt ihm auch hier den Meißel. Die verrenkte Teufelsfratze und ihre verkrampften Nachbarn am Limburger Taufbecken sind künstlerische Geschwister der Frauengestalten, die in den Pilasterecken des Chorquadrats von Wetzlar in zusammengepreßter Hockerstellung die Paradiesflüsse aus ihren Krügen schütten oder als Verkörperungen des Wassers und der Erde, der mütterlichen Naturgewalten, Schlangen und Drachen an ihren Brüsten säugen. Die Familienähnlichkeit verrät sich ebenso wie bei den kauernden Eckfiguren, die sich aus lederartig dickem Laubwerk im Chorpolygon aus dem Block herauswinden, aber auch in den großen plumpen Köpfen, den fleischigen verquollenen Gesichtern und den scharfen, von der Nase nach den Mundwinkeln verlaufenden Falten, die sie alle mit den Tragfiguren des Kurzboldgrabs wie des Taufbeckens teilen. (Abb. 61)

Als Brennpunkt der Stilvergleichung bietet sich jedoch eine Kapitellzone dar, die sich friesartig um Wandpilaster und Säule in der Nordostecke des Chorquadrums zieht: Wie hier nicht nur das Hahnenfußlaubmotiv der Girlande um das Kurzboldgrab wiederkehrt, sondern auch die Menschengesichter tragenden Blattknospen auf der Nordseite der Limburger Chorempore, so trägt an dem Baum mit den fünf kleinen Menschenköpfen eins der aufknospenden Gesichter sogar dieselbe Physiognomie wie der singende Kleriker des Kurzbold-Grabmals, mit demselben blöden Ausdruck animalischer Inbrunst wie dieser den Mund zum Singen aufgerissen, so grotesk und fast bis zur Karikatur gesteigert, wie es nur die Diesseitigkeit der Gotik wagen konnte, die auch die Schwelle des Heiligtums überbrandete. (Abb. 47) Wir dürfen daher bei unsrem Meister – zumal wenn wir an die dämonisch mißbildete Gestaltenwelt des Taufbeckens denken – Anfänge zu jenem gotischen Humor finden, der sich allmählich in Wasserspeiern, Miserikordien, Miniaturen und mancher in der Kapitellplastik verewigten Satire gegen die Träger der Mönchskutte Luft machte. Die anzüglichen Tierfabeln in Freiburg, Straßburg, Maria Laach, Brauweiler, Oppenheim sind beredte Zeugnisse dafür, daß man gegenüber dieser Form der Kritik nicht allzu empfindlich war. Ein Dichter des 13. Jahrhunderts sprach sogar aus, daß die Geistlichen Isegrim und seine Frau in ihren Münstern eher darstellen ließen als das Bild unsrer lieben Frau.

Abb. 47 Wetzlar, Domchor. Blattknospen mit Menschengesichtern.

Mit Recht schreibt man auch die beiden Reliefs über den Türen des Paradieses am Dom zu Münster i. W., die Anbetung der Könige wie die Bekehrung des Paulus, dem Kurzbold-Meister zu. Es fällt nicht schwer, in dem langen Oval der Gesichtsbildung mit kleinem Mund, vorquellenden Augäpfeln, schlankem Hals und Ringellocken den Typus unsres Lahngrafen wiederzuerkennen: Konrad Kurzbold. Besonders nahe ist seine Verwandtschaft mit der sitzenden Maria, der er bis auf den schrägen Halsansatz, die schmalen Schultern und die auch bei der Mönchsgestalt des Taufbeckens zu beobachtenden spinnenartig dünnen Finger gleicht. Der getragene Paulus und seine ritterliche Gefolgschaft haben sogar seine eigentümliche, etwas verkrampfte Armhaltung angenommen; und die anbetenden Könige tragen sein, an Saum, Oberarm und Handgelenk mit edelsteinbesetzten Borten überaus reich geschmücktes Gewand.

Abb. 48 Münster i. W., Dom. Paulusrelief.

Ebenso kehrt der charakteristische Faltenstil am Gewand der Limburger Kleriker und der Kurzboldfigur, das sich in blasigen Flächen wie naß an die Glieder anlegt, in Münster wieder. Wie Kurzbold und die schöne Frauengestalt des Taufbeckens, faßt der äußerste der drei Könige den Mantelriemen vor der Brust. Die von unruhiger Bewegung gefurchten Gewänder mit ornamental aufgeworfenen Säumen, die sich bei dem gestürzten Paulus und seiner Reiterschar finden, haben wir auch bei dem Taufbecken festgestellt; und mit derselben, bis zur äußersten Grenze gebenden realistischen Lebendigkeit, mit der die Kanoniker des Kurzboldgrabs lesen, auf das geöffnete Buch deuten und singen, wird der Sturz des Paulus vom Pferd und die samariterhafte Zartheit seiner hilfsbereiten Begleiter dargestellt. (Abb. 48)

Während aber das Paulusrelief dem Kurzboldgrab in der ruhevolleren Gesamthaltung gleicht, spiegelt sich die zur Überladenheit und Verschnörkelung neigende Formphantasie des Taufbeckens auf dem Marienrelief in einem wirbelnden Linienspiel geschlängelter Falbeln und phantastischer Faltenkräuselungen wider, ein Stil, der zwar in der Malerei der Zeit eine gewisse Analogie findet, aber im freien Schwung der Geste, in Erfindung und Unmittelbarkeit dennoch die persönliche Note bewahrt.

So kommt es, daß der Meister des Kurzboldgrabes in Limburg trotz seiner, an Maniriertheit streifenden Eigenheiten Schule gemacht hat. Wie seine unkonventionelle Formensprache auf die Skulpturen am Portal des Doms zu Paderborn Einfluß gewann – was namentlich in der Gewandbehandlung und der menschlichen Bewegung des Jesuskindes hervortritt – so mündet die von ihm ausgehende Richtung schließlich in der reifen Kunst jenes mittelrheinischen Plastikers, der in der edlen Gestalt des Grafen Heinrich III. von Sayn den Sieg des inneren Lebens über das äußere vollendete.

Der Kurzbold-Meister war ein Sucher nach neuen Wegen. Man möchte ihn sich mit dem flammenden Stern zwischen den Augenbrauen vorstellen, den sein Meißel in das Antlitz Konrad Kurzbolds eingegraben hat. Eine Prometheusnatur, wollte er dem starren Stein die wogende Menschenseele einhauchen. Trotzdem ihm aber sein Ich als das Maß der Dinge galt, stand seine Kunst in dienendem Verhältnis zu jenem anderen Namenlosen, dem das größere Werk gelang.

Wenn bei ihm das Originelle fesselte, so verkörpert der Meister von St. Georg das Genie der Norm. Ihm ist die Weltordnung heilig und unantastbar. Er will daran nichts ändern. Doch wiederholte er darum nicht etwa nur den Typus der Zeit. Seine Größe bestand darin, daß er innerhalb einer gegebenen Formenwelt, doch unabhängig von ihr, eine neue Kombination zu schaffen vermochte, durch deren lichteren Schleier man in das Geheimnis der Dinge sah. So befreite er des Steines eigene Seele. Doch begegnet jeder, der unter den Wölbungen seines Werkes wandelt, Leben von eigenem Leben. Es war ein Künstler, in dessen Ich der Volksgeist sich magisch konzentrierte.

Beide Limburger Meister aber bedeuten Marksteine auf dem Wege zur deutschen Gotik.