|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

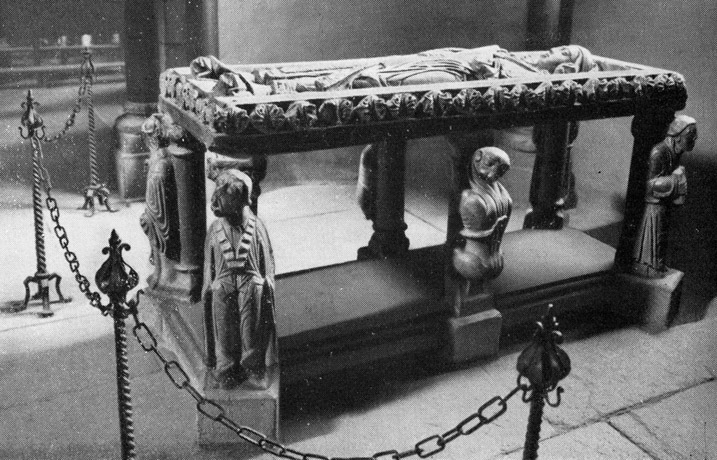

Abb. 6 Limburg, Dom. Grabmal Konrad Kurzbolds.

Der erste Kirchenbau des Grafen Gebhard – Das Geschlecht der Konradiner – Die Basilika Konrad Kurzbolds und die Begründung des Kollegiatstifts – Konrad Kurzbold als Retter des Reichs – Sein Grabmal – Der Stil des Kurzbold-Grabs – Porträt oder Idealbild – Der Kurzbold-Meister – Entstehung und Wachstum der Stadt Limburg – Das Seelenleben der Zeit – Die Isenburger – Ihr Besitz – Ihre Geistesart – Die Matthiaskapelle in Kobern – Heinrich von Isenburg als Erbauer des Doms – Das Lob des Baus im 14. Jahrhundert

Nicht Menschenhand, sondern die Ewigkeit selbst hat zu dem St. Georgendom den Grundstein gelegt. Denn der Lahnfelsen, der wie bleiches Gebein aus dem Nebel der Vergangenheit herauftaucht, bildet seinen ersten Baustein.

Es widerspräche dem Gesetz der ewigen Verwandlung, wenn die Baugeister diesen gewachsenen Sockel nicht schon umkreist hätten lange bevor sie den Dom aus dem Felsenschlaf gehoben. Wo anders sollten Blutopferaltäre und Druidensitze errichtet gewesen sein oder Sonnwendflammen und Notfeuer in die Nacht hinausgeloht haben, wenn nicht auf solchen Höhen? Der Schrecken des Lindwurms, der in den Höhlen des wogenzerfressenen Felsenfußes hauste, klingt in grausigen Namen wie »Lintburc«, »Greifenberg«, »Greifenpforte« nach und nicht umsonst hat man den Drachentöter St. Georg, in dem Wotan seinen christlichen Vertreter fand, schon zum Patron der karolingischen Kirche erhoben, die alsbald hier entstand, entstehen mußte, weil nur ein Gotteshaus den Fluch und Spuk der heidnischen Luftbewohner und verzauberten Tierdämonen, die den Berg umgeisterten, zu bannen vermochte. So sehen die lombardischen Portalsäulen den Fuß auf besiegte Löwenleiber; kauern rings um die Fensterbänke des Wormser Doms alle Bestien der Welt entwaffnet im Schatten des Heiligtums.

Wir wissen nichts weiter von dem ersten Kirchenbau auf dem Lahnfelsen, als was das Nekrologium von St. Castor in Koblenz von ihm meldet: daß nämlich Erzbischof Hatto von Trier die Kirche in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts weihte. Da der Steinbau erst um die Wende des Jahrtausends allgemein wurde, werden wir sie uns als eine Holzkirche zu denken haben. Als ihren Gründer müssen wir Gebhard, den Grafen des Niederlahngaus ansehen, der dort die »Lintburg« innehatte, auf derselben Stelle, wo Drusus auf seinen Zügen gegen die Sugambrer einst ein Kastell angelegt gehabt haben mag, das über das Zugmantelkastell bei Neuhof die Verbindung nach Mainz herstellte und von den Franken später zerstört worden war.

Wir blicken in die furchtbare Zeit Ludwigs des Kindes, wo die deutsche Erde an innerem Zwist und äußeren Bedrängnissen – Fehden und Räubereien der Großen wie Normannen-, Slaven- und Ungarnstürmen – fast verblutete, sodaß einer der klügsten Staatsmänner des Jahrhunderts mit Salomo ausrief: Wehe dem Land, dessen König ein Kind ist! Die Meeresrappen der Wikinger fuhren den Rhein hinauf und plünderten die kaiserlichen Pfalzen; die Magyaren ritten durch ganz Deutschland und Raubscharen zogen, Wüsten hinter sich zurücklassend, von Grafschaft zu Grafschaft. Das Ludwigslied, das sich aus jenen Tagen erhalten hat, feiert einen der wenigen vorübergehenden Siege über die Normannen:

Sang was gisungan,

wîg was bigunnan …

Gilobôt sî thiu Godes kraft!

Hludwig warth sigihaft.

In diesen Sturmjahren, in denen man nur auf steilen Felsennestern und Sperrfesten eine sichre Zuflucht fand, muß Gaugraf Gebhard die Lintburg errichtet haben; und innerhalb des schützenden Burgbezirks die Kirche, deren Dienst die Kanoniker des benachbarten trierischen Diakonats Dietkirchen wahrnahmen, weshalb der Bauherr den Erzbischof von Trier denn auch singularem pastorem meum, spiritualem patrem nannte.

Graf Gebhard gehörte dem edlen fränkischen Geschlecht der Konradiner an, deren Heimat das Lahntal ist. Das mächtigste Geschlecht um die Jahrtausendwende, die Königsmacher und Schicksalslenker des Reichs. Wie die Entthronung Karls des Dicken und die Krönung Arnulfs von Kärnten ihr Werk gewesen ist, so retteten sie, als nach dem Erlöschen des karolingischen Hauses allgemeine Zwietracht schon die Frage aufwarf, wozu man überhaupt eines Königs bedürfe, das von Karl dem Großen geschaffene Reich vor der Auflösung. Es galt in Wahrheit ein Königtum erst wieder aufzurichten und ihr Haus schenkte nun Deutschland denjenigen, der das Steuerruder ergriff und das bedrohte Staatsschiff unter der Flagge des Reichsgedankens durch den Sturm lenkte: König Konrad I. Er gab auch noch der Zukunft des Volkes die Richtung. Als er nämlich erkannt zu haben glaubte, daß seinem Geschlecht das Glück und die rechten mores fehlten, um sich gegenüber den Stammesherzögen auf die Dauer durchzusetzen – wie der Chronist sich ausdrückt – vollbrachte er sterbend die große Tat, die man unter dem Namen des Weilburger Testamentes kennt. Um die Zersetzung des Reichs in Einzelherrschaften und das Wiedererwachen des alten Stammeslebens zu verhindern, was zugleich die Gefahr des Rückfalls in das Heidentum heraufbeschworen haben würde, bewog er seinen Bruder Eberhard zum Verzicht auf die Krone und ließ den Mantel und die heilige Lanze der fränkischen Könige seinem mächtigsten Gegner Herzog Heinrich von Sachsen überbringen – ein heroischer Entschluß, der eine neue Epoche der deutschen Geschichte einleitete.

Das hohe religiöse Verantwortungsbewußtsein, das den Urenkel Gebhards, des Grafen vom Niederlahngau, hier bestimmte, das sächsische Kaiserhaus zur Herrschaft zu berufen, scheint allen Konradinern eigen gewesen zu sein. Wie unter den nassauischen Kirchen und Stiftungen, die sie ins Leben riefen, Weilburg, Montabaur, Kettenbach, Gemünden und Haiger zu nennen sind, so verdankt auch die zweite Kirche, die sich kaum ein Jahrhundert nach der ersten auf dem Domfelsen von Limburg erhob, dem weitblickenden und opferwilligen Grafengeschlecht ihre Entstehung.

Es war ein Vetter König Konrads, der diese Basilika errichtete, ebenfalls Konrad geheißen und ungeachtet seiner kleinen Gestalt, der er den Beinamen Kurzbold verdankte, eine gewaltige Persönlichkeit. Auch von seinem Bau, der im Jahre 910 begonnen wurde, scheint nichts übrig geblieben zu sein, als ein monolithes rundbogiges Doppelfenster mit archaischem Kerbschnittornament und kubischen Säulenkapitellen sowie einige Stücke eines mit Band- und Schachbrettmustern verzierten Gurtgesimses.

Wenn die außerordentliche Höhe der Kunstleistungen des 10. Jahrhunderts auf den engen Beziehungen zwischen der Kirche und den Inhabern der weltlichen Gewalt beruht, so gehen wir nicht fehl, wenn wir uns die neue gaugräfliche Basilika, die den einflußreichen Erzbischof Hatto von Mainz zum Gönner hatte, als ein stattliches Bauwerk vorstellen, zumal die Nachbarschaft von Dietkirchen, der prima sedes christianitatis, zum Wetteifer herausforderte und die Freundschaft mit dem Kaiserhaus den Gaugrafen zu einer Machtstellung erhoben hatte, die überhaupt erst den Grund dafür abgegeben haben wird, daß Konrad die alte merowingische Kirche durch einen, seinem Ansehen und aristokratischen Bewußtsein entsprechenden Neubau ersetzte. Zudem stellte der ursprüngliche Bau nicht viel mehr als eine Burgkirche dar, die allerdings auch den zerstreut um die Burg herum liegenden, aber noch keine Gemeinde bildenden Weilern und Einzelansiedelungen zum gottesdienstlichen Gebrauche offen stand, während bei der Kurzboldbasilika nun auch ein aus sechszehn Chorherrn bestehendes Kollegiatstift eingerichtet wurde, das – ein Markstein in der städtischen Entwicklung – die Kirche auf eine ganz andere Grundlage stellte. Otto der Große nahm das von vier Königen dotierte, über zahlreiche Lehensträger gebietende Stift, aus dessen Vögten die späteren Schirmherrn der Stadt, die Dynasten von Limburg hervorgingen, in seinen unmittelbaren Schutz.

Es ligt ein herzog im staub allhei begraben,

von dem kommen die rent und gaben

zum gottesdienst und der kirchen zier;

Ihme lob und preis, gott die ehr!

Ist die Georgenkirche vielleicht aus dem heroischen Leben ihres Stifters hervorgewachsen, das in alle Kämpfe zwischen Reichsgewalt und Stammesherzogtümern verflochten, zwischen Tod und Triumph ewig hin und her wogte? War sie eine Sühnekirche für die Ströme von Blut, die sein tapferes Schwert in diesen erbitterten Bruderfehden widerwillig vergoß? War sie eine Dankeskirche für die Siege, die er zum Ruhm seines kaiserlichen Freundes erfocht?

Von seiner Stärke werden Wunder berichtet. Wie er einen Löwen, der aus dem Käfig entsprungen war und sich auf Kaiser Otto stürzen wollte, mit einem Schwertstreich niedergestreckt haben soll, durchrannte er im Krieg mit den Wenden einen riesenhaften Sarazenen, der zum Zweikampf herausfordernd in das königliche Feldlager trat, mit der Lanze. Hrotswith von Gandersheim nannte ihn einen zweiten David. Daß seine Geisteskraft der des Körpers nicht nachstand, bezeugt die Tatsache, daß er den Beinamen Sapiens, der Weise, führte und im vertrauten Rate des Königs saß. Haben außerordentliche Kräfte Enthaltsamkeit zur Voraussetzung? Er blieb unverheiratet und soll Frauen und Äpfel, die Süße des Lebens, verschmäht haben. Mit Recht feierte man ihn als Helden. Goldschmiedearbeiten zeigten sein Bildnis in getriebenem Silber. Legenden und Lieder verherrlichten nach dem Zeugnis Ekkehards von St. Gallen seine Taten, deren Kunde das fahrende Volk Land auf und ab trug. Da die Spielleute ihre Gesänge nicht aufzuzeichnen pflegten, hat sich von ihrer Kunst aus diesem frühen Zeitraum fast nichts erhalten. So ist auch das dichterische Gedächtnis an den großen salischen Gaugrafen verloren gegangen. Nicht aber jenes Denkmal, das der Meißel des bildenden Künstlers ihm gesetzt, eine Dichtung aus Stein, die alles Verlorengegangene aufwiegt, weil es uns den Mythos bewahrt, der von diesem Weisen und Kämpfer im Herzen des Volkes lebte: Sein Grabmal.

Man muß sich die Tat ins Gedächtnis zurückrufen, die seinen Ruhm begründet hat, damit man die Stätte, wo sein Grabmal steht, mit Ehrfurcht betritt. Denn man betritt die Stätte, die einem Nationalheros geweiht ist.

Infolge der alten Eifersucht zwischen dem Adel der deutschen Stämme hatte Thankmar gegen seinen Bruder Otto den Großen schon bald nach dessen Thronbesteigung in Verbindung mit Eberhard von Franken jenen Aufstand hervorgerufen, bei dem der Kampf sich bis in die Kirche von Eresburg fortsetzte, wo Thankmar am Altar getötet ward.

Aber während Eberhard zum Schein des Königs Gnade suchte, spann er schon neuen Verrat und wiegelte mit Ottos anderem Bruder Heinrich, der selbst nach dem Königsreif trachtete, zu der großen Reichsrebellion gegen den Träger der Krone auf, der fast alle rheinische Fürsten, König Ludwig von Frankreich und Herzog Giselbert von Lothringen nebst den Erzbischöfen von Mainz und Straßburg beitraten und sogar die Mutter des Königs ihren Beistand lieh.

Die Grundlagen des Königtums wankten. Auf die Kunde, daß Eberhard und Giselbert gegen Andernach vorrückten, entflohen Fürsten und Bischöfe aus dem königlichen Lager. Die zurückblieben, rieten zum Rückzug; und mit Recht mochte Witukind von Corvey klagen, daß man sich in Deutschland vergebens nach der deutschen Treue umsehe. Schon glaubte Otto, ohne Aussicht auf Rettung, vor dem klaffenden Abgrund zu stehen, zumal nun auch die Slaven und Dänen über die Grenzen des Reiches herzufallen drohten – da überraschte Konrad Kurzbold mit seiner Heeresabteilung die rebellischen Großen in dem Augenblick, als sie bei Andernach über den Rhein setzten und machte Giselbert, während er im Begriffe war, in einen Kahn zu springen, durch einen Lanzenwurf ein Ende, ohne davor zurückzuschrecken, das gleiche Strafgericht auch an seinem eigenen Vetter Eberhard mit dem Schwerte zu vollziehen.

Ein Unheil von unabsehbaren Folgen für das Reich, die Gefahr der Thronentsetzung Ottos des Großen, war abgewendet. Und wenn der Familientragödie des Königshauses und der deutschen Selbstzerfleischung, die Jahre lang alle Schrecken des mörderischsten Krieges im Volke entfesselt hatte, nun die nationale Selbstbesinnung folgte, so war es das Werk des Lahngrafen Konrad Kurzbold, den Staatsklugheit und Heldenmut in schicksalsvoller Stunde zum Retter des Vaterlandes werden ließen – wie sein königlicher Verwandter Konrad vor ihm zum Retter des Reiches geworden war.

Nicht mit dem Schwerte hat ihn der Bildhauer dargestellt, der ihm das Grabmal schuf. Ein Zauberer mußte der Mann sein, der die Einigung Deutschlands vollbrachte; und wie ein Magier liegt er denn auch mit der seltsamen Kopfbedeckung seiner phrygischen Mütze und das Zeichen der richterlichen Würde wie einen Zauberstab in Händen, in geheimnisvoller Unkörperlichkeit flach auf der mit Hahnenfußlaub bekränzten Bahre, die sein leichtes Gewicht freischwebend auf sechs Säulen trägt. In Schneckenvoluten umrahmen die Locken sein jugendliches Gesicht; und die Gestalten seines Lebensmärchens, Löwe und Bär, die er bezwungen, und singende Mönche, denen er die Gottesinsel auf dem Felsen bereitet, heben ihn in die Wolkenhöhe der Apothese.

Man hat früher geglaubt, es sei nicht Konrad, der Gaugraf, der hier ruhe, sondern Konrad, der König. Seitdem die Grabschrift » Conradus D. S. F. H. E.« jedoch die einwandfreie Deutung gefunden hat

Conradus dictus sapiens fundator huius ecclesiae

sind alle Zweifel beseitigt.

Ebenso begegnete man früher wohl der Ansicht, das Grabmal stamme aus der Kurzbold-Basilika und sei zugleich mit den Gebeinen des Stifters in den Dom überführt worden, unter dessen Vierung, seinem bisherigen Standort, es sich neuerdings leider nicht mehr befindet. Allein, es trägt alle Stilmerkmale der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, der Zeit, in der die Grabskulptur mit der zunehmenden Wertschätzung der Einzelpersönlichkeit erst in Aufnahme kam, vor allem in den Rheinlanden, wo die Plastik hinter den Leistungen der Architektur zurückblieb und nur in der um Mainz gelagerten Stilprovinz, wohin sich ihr Mittelpunkt von Köln verschob, regere Tätigkeit entfaltete. Hiermit hängt es zusammen, daß der Limburger Dom ebenso wie die Elisabethkirche in Marburg auf plastischen Schmuck fast ganz verzichtete und die Epoche nur Stifter-Denkmäler als bedeutendere Bildwerke aufweist.

Daß aber der Kurzbold-Meister dem Mittelrhein entstammt, läßt sich bei einem Werk, das trotz seines frühzeitlichen Charakters schon ein so starkes Stimmungsbekenntnis alles dessen ist, was man unter mittelrheinischer Plastik zu verstehen pflegt, nicht verkennen. Duftig und losgelöst von der Erde, schwebt die offene Tumba, ein Gebilde ohne Substanz, in eigener Welt, zierlicher als ihre burgundischen Vorbilder und nur noch den viel späteren Grabtumben des Konrad Groß in Nürnberg oder des Philippe Pot im Louvre vergleichbar. (Abb. 6) Aber während dort das Balladeske vorwaltet, schwingt hier die Saite der Lyrik. Und selbst die Trauer, in der dort klagende Frauengestalten die Hände ringen oder gebeugte Mönche das Gesicht mit der Kapuze verhüllen, ist hier der Versöhnung mit dem Tod gewichen. Es sind dreihundert Jahre seit dem Tod des Mannes verflossen, der das große Werk seines Lebens vollenden durfte – und nun bekränzt ihn die Legende, die das Erinnerungsbild gern immer noch größer sähe als ihr Held gewesen ist. Man braucht nur das edle gesammelte Jünglingsantlitz zu betrachten, um zu erkennen, daß hier ein Liebling des Volkes ruht. Hat er so ausgesehen?

Als Rudolf von Habsburg jenen berühmten Ritt zu seinem Grabe machte, reiste ihm – wie der Chronist Ottokar erzählt – der Bildhauer nach, der noch zu Rudolfs Tagen ein lebensgroßes Bild von ihm in Stein gehauen, um zu den Falten, die er naturgetreu in die Stirn des Kaisers gemeißelt hatte, auch die letzte Furche in seinem Bilde nachzutragen, die sich auf dem Ritt noch in das Antlitz des Sterbenden eingegraben. Und tatsächlich lassen die durchfurchten Gesichtszüge des Kaisers, die sich an der Grabfigur in der Krypta des Doms zu Speier zeigen, an Bildnistreue nichts zu wünschen übrig. Der Künstler, der hier das Naturstudium in so drastischer Weise betrieb, erstrebte die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit nicht nur deshalb, weil das Einmalige und individuell Verschiedene allein die historische Wahrheit wiedergibt, sondern vor allem, weil er das Zeugnis des Übernatürlichen im Sinnlichen, die Offenbarung der Gottesschau im geringsten seiner Werke als das Wesentliche empfand. So entwickelte sich unter dem Einfluß der Lehre Thomas von Aquinos »Gott freut sich schlechthin aller Dinge, weil jedes mit seinem Wesen in tatsächlicher Übereinstimmung steht« gegen Ende des 13. Jahrhunderts der realistische Porträtstil.

Im Gegensatz hierzu suchte man ein halbes Jahrhundert vorher, als die Kurzbold-Tumba entstand, das Gesetz des Kunstwerks gerade jenseits der vergänglichen Natur. Es konnte weder auf das Modell noch auf das subjektiv Beobachtete ankommen, wenn der Satz galt »Je vollkommener etwas ist, umso mehr ist es«, sondern nur darauf, das Normative der Erscheinungen herauszuarbeiten und künstlerische Glaubwürdigkeit an die Stelle der Naturwiedergabe, den Charaktertypus und bleibenden Begriff an die Stelle der verwirrenden Masken des äußeren Lebens zu setzen.

Wie naiv der Idealstil sich über die realen Gegebenheiten hinwegsetzte, lehrt aufs anschaulichste das Bamberger Fürstenportal, wo der Typus des »Reiters« sich mehrmals wiederholt; noch dazu in der Weise, daß derselbe Kopf bei dem Weltgericht einmal unter den Seligen und einmal auf der entgegengesetzten Seite unter den Verdammten auftaucht. Aber wenn das stilistische Verfahren hier ins Unnatürliche führt, entspricht es im Falle des Kurzbold-Grabmals ganz der Natur der Dinge. Das jugendliche Lebensgefühl, das im Zeitalter der Staufen nach den Sternen griff, mußte seinem Helden, wenn es ein freies Charakterbild von ihm schuf, die jugendlich weichen Züge leihen, die ihm der Kurzbold-Meister verliehen hat, ebenso wie Heinrich der Löwe, der mit sechsundsechszig Jahren starb, auf dem Steinbildnis im Dom zu Braunschweig als ein Dreißigjähriger aufgefaßt wird; und es konnte auch nur ein von der Liebe inspiriertes, alle Unvollkommenheiten des Menschlichen überdeckendes Idealbild den Mann wiedergeben, dessen irdische Erscheinung längst dem Mythos gewichen war.

Indem man die künstlerische Aufgabe den Händen des Kurzbold-Meisters anvertraute, zeigte man sich seiner Verantwortung vor der Zukunft bewußt. Denn man verpflichtete einen Künstler von weitverbreitetem Ruf, dem nicht nur das Taufbecken im Limburger Dom – wie wir noch sehen werden – sondern auch die figürliche Plastik im Wetzlarer Chorpolygon sowie das Paulusrelief an der Paradiesespforte des Doms zu Münster zuzuschreiben sind.

Alles Heroische und Phantastische, das die Gestalt des Lahngrafen umschwebt, ließ er um die zauberische Grabtumba geistern, die natürliche Mitte des Doms, der sich als drittes Gotteshaus auf dem Lahnfelsen wie ein gewaltiger Schrein über dem altarähnlichen Ehrenmal erhebt und die Überlieferung des fast achthundert Jahre lang währenden Jahrgedächtnisses für Konrad Kurzbold aus der abgetragenen zweiten Kirche in das Heiligtum seiner eigenen Mauern übernahm. Den Herzpunkt des Baus sollte darum auch ein Kunstwerk innehaben, das zu dem Dom im Verhältnis von Seele und umschließendem Körper steht.

Wenn man nach den Gründen fragt, aus denen man dazu schritt, die Konrad-Basilika durch den heutigen Dom zu ersetzen, so darf man nicht vergessen, wieviel sich in den dreihundert Jahren, die zwischen beiden Bauten liegen, geändert hatte. Die Gründung des Georgenstifts bezeichnet den Wendepunkt zu einer neuen Entwicklung. »Vor der Erbauung dieser so bereumten Kirchen St. Georgii um das Jahr 909 ist allhei an der Lahn um den Berg herum ein schlechter Handel gewesen. Nachdem aber der Berg herlich worden, die Kirch und Stiftung vollendet, da seint die Leute außen herum herzu gerucket und eins durchs andere uffkommen und berühmt worden«.

Wenn auch der Stadtbrief für die in dem Limburger Becken auf diese Weise sich zusammenschließende Menschengemeinschaft verloren gegangen ist, so besteht doch kein Zweifel, daß die um die Förderung des rheinischen Städtewesens so verdienten Salier oder die Hohenstaufen ihn dem neuen Siedelungsgebilde des Lahntals nicht versagt haben, da Limburg zu Beginn des 13. Jahrhunderts die drei Kardinalpunkte eines städtischen Organismus sämtlich erfüllte: Es hatte ein Stadtgericht, hatte einen städtischen Markt und – Stadtmauern. Denn: Bürger und Bauer scheidet erst die Mauer. Zwar war die Stadt nur zum dritten Teile reichsfrei. Aber das mächtige Grafengeschlecht der Isenburger, das die Landesherrschaft innehatte, seitdem ihm das Erbe Kurzbolds nach dem Erlöschen des Mannesstamms der Konradiner zugefallen war, stand dem Aufblühen der Lahnstadt nicht im Wege. Sogar seine wichtigste Machtbefugnis, die hohe Gerichtsbarkeit, verlieh dem Dynasten nur das Recht zur Vollstreckung von Urteilen, die von den Schöffen der Stadt gefällt waren, eine Beschränkung des Blutbanns, über deren strikte Beobachtung die Bürgerschaft, die das » Juste judicate« im Gerichtssiegel führte, mit juristischer »vursichtigkeit« wachte. Stadtluft macht frei. Wie wir schon nach Erbauung der Kurzbold-Basilika die Bewohner des Umkreises in den Burgfrieden heranrücken sehen, so lockte die Residenz, welche die Dynasten von Limburg auf der Burg aufgeschlagen hatten, jetzt neben alten Adelsgeschlechtern, die sich am Fuße des Burgbergs ansiedelten, auch die ganze Gefolgschaft weltlicher Großen herbei, die damals durch den Herrendienst zu ritterbürtigem Stande aufstieg.

Aber auch mit dem Stifte ging eine für das städtische Leben bedeutsame Veränderung vor. Die Stiftsherrn, deren Zahl mit der Zeit auf 41 Vikare und 58 Geistliche gestiegen war, hatten das gemeinsame Leben, das sie nach der Regel des hl. Chrodegang führten, nach dem Tode des Erzbischofs Theoderich I. von Trier, wie es anderwärts schon früher geschehen, aufgegeben, und verließen nun das klösterliche Coenobium, um sich außerhalb der Ringmauer um Burg und Kirche ebenfalls in der Stadt eigene Herrensitze zu gründen. »Denn sie waren her aus guter Leut und Ritters Kindern, da das Stift in großen ehren und herrlichkeit stund«.

So wuchs die Lahnstadt – im Schnittpunkt wichtiger Verkehrsstraßen und im Herzen einer fruchtbaren Landschaft auch wirtschaftlich begünstigt – an Menschenzahl, Macht, Ansehen und Reichtum. Es gab eine große Anzahl reichseliger Bürger, »die ihr Gezeug mit Silber beschlagen, als die Ritter Staat gehalten mit Pferden und gewappneten Knechten zu Ernst und zu Ehren, gute Stecher, zu denen auch auswendige Ritter und Edelknecht hoffieren kamen«.

Weder räumlich noch repräsentativ entsprach die alte Kurzbold-Basilika, die eine reine Stiftskirche war, den veränderten Verhältnissen. Soweit man eine besondere Nicolai-Pfarrkirche in Limburg erwähnt findet, scheint eine Verwechselung mit dem Gebrauch eines Nicolaus-Altars vorzuliegen. Es gab neben der Stiftskirche lediglich die als Pfarrkirche dienende Laurentiuskirche auf dem Roßmarkt, die nach dem Chronisten »so vil hundert jahr gestanden und meines Bedunkens die erste kirche mit der zu Bergen in diesem land gewesen.« Allein, die Laurentiuspfarrei bezog auch das flache Land in ihren Sprengel ein, für das Empfinden eines selbständigen bürgerlichen Gemeinwesens ein Mißverhältnis, dem über kurz oder lang eine eigne, sich nur auf das Weichbild der Stadt erstreckende Pfarrei abhelfen mußte.

Dazu trat noch ein entscheidenderer Umstand: Das Seelenleben der Zeit. Bauen war Gottesdienst; und Gottes Wohlgefallen zu erringen, höchstes Ziel. Darum gaben die Großen, die fast ausschließlich die Mittel zur Bautätigkeit lieferten, in der Überzeugung, je größer das Opfer, um so größer der himmlische Lohn, einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte für Kirchenbauten hin. Man denke nur an die Grafen von Arnstein oder Ravengiersburg, die ihre Burgsitze in Abteien verwandelten, während von allen Seiten Vermächtnisse und Schenkungen zusammenströmten. Ritter wurden zu Mönchen und schenkten ihren weltlichen Besitz. Grafen schenkten. Alle Edelleute in der Runde schenkten. Und besaß ein Ritter nichts anderes, so schenkte er Streitroß und Rüstung. Weinberge, Gewälde, Zehnten und Zins wurden den religiösen Gründungen zugewendet, daß sie die Einkünfte kleiner Fürstentümer hatten.

Aber auch die religiöse Triebfeder war von dem Empfindungskomplex des Zeitgeistes nur ein Teil. Indem man die Kirche als ein Sinnbild der geistlichen Weltherrschaft betrachtete, der man zum Siege verhelfen wollte, floß zugleich der irdische Machtgedanke mit ein, der das Bauwerk in eine beherrschende Beziehung setzte zu Stadtbild und Landschaft und es damit zum weithin sichtbaren Wahrzeichen der Herrschergewalt erhob. Wenn man sich klar darüber ist, welche Kultur in einer solchen Art der Machtentfaltung steckte, so wird man auch verstehen, daß in dem Baueifer des Jahrhunderts die überschwengliche Schönheitssehnsucht eines Geschlechts sich befreite, das die Kunst mit Dante als die Enkelin Gottes ansah und ihre Pflege daher als Anbetung Gottes in der Schönheit verstand. Wo aber konnte sich der Genius der Schönheit freier entfalten als bei einem Bauwerk, das der Adel seines geistigen Zweckes über jeden Nutzbau erhob? Und wer sonst als diejenigen, die auf den Höhen des Lebens wandelten, des geistlichen oder des weltlichen, konnte es sich erlauben, dem Schönheitsverlangen des Zeitgeists ein Denkmal zu setzen, das jenseits aller praktischen Bedürfnisse nur dem Ideal der schönheitsdurstigen Welt Ausdruck verlieh? Wir müssen es als ein nationales Glück betrachten, daß das christliche Mittelalter Amt und Aufgabe darin erblickte.

Es war Heinrich von Isenburg, dessen Kunstsinn Limburg die Erbauung des St. Georgendoms verdankt.

Unweit Neuwied, am Zusammenfluß von Saynbach und Iserbach, von dem das Geschlecht wahrscheinlich den Namen hat, ragen noch heute die Trümmer seines Stammschlosses auf. Goldlack klettert mit dem wilden Stachelbeerstrauch um den Bergfried; Holunder und Hasel siedeln im Burghof. Eine mitten aus dem Tal aufsteigende Berginsel trägt das Felsennest, das sechs Höhen des Westerwaldes wie versteinerte Wächter im Kreis umlagern. Wie die waldigen Bergrücken um den Mittelpunkt des Burgkegels, scharten sich die Vasallen um das mächtige Geschlecht, dessen Stammvater Gerlach ein Graf des Niederlahngaus war.

Man hat es mit Rücksicht auf die ungeheure wirtschaftliche Leistung, die ein so gewaltiges Unternehmen erforderte, für eine Unmöglichkeit erklärt, daß Heinrich von Isenburg den Dom erbaut habe. Zu Unrecht. Obwohl kulturgeschichtliche Vorgänge von den ökonomischen Verhältnissen nicht allein bestimmt werden, ist zunächst festzustellen, daß Heinrich nicht nur Isenburg, das Gericht Hönningen, die Vogtei des Klosters Rommersdorf, das Amt Herschbach, die Grafschaft auf dem Einrich, die Herrschaft Schaumburg, Dorfschaften um Montabaur sowie die Ämter Vilmar und Grenzau besaß, sondern mit Irmengard, der letzten Tochter des Grafen von Cleberg auch dessen Herrschaft Cleberg, Anteile an der Herrschaft Büdingen, umfangreiche Besitzungen in der Wetterau und vor allem die Herrschaft Limburg erheiratet hatte. Trotzdem er demnach über den Reichtum weiter Landschaften und einen stolzen Lehenhof gebot, soll die wirtschaftliche Frage nicht in den Vordergrund gestellt werden. Denn man darf die Wirtschaft als Grundlage der Kultur im Mittelalter schon deshalb nicht überschätzen, weil der mittelalterliche Mensch für das, was wir als »Wirtschaft« bezeichnen, überhaupt keinen Sinn hatte, sondern derart in der Hingebung an das Vorgestellte lebte, daß es nicht nur die treibende Kraft, sondern das eigentlich Wirkliche für ihn war, dem alle Sehnsucht, sein Glaube und sein Kampf gehörte, wie wir es etwa in den Kreuzzügen erleben.

Viel wichtiger erscheint es daher, daß wir alle Isenburger in auffallender Weise von der Macht des Geistigen beherrscht sehen. Sie waren Romantiker und Künstlernaturen, keine Rechner, sondern Verächter des Geldes, das sie in der Begeisterung ihres Herzens mit vollen Händen ausstreuten. So warf Johann von Isenburg, der Enkel Heinrichs, seinen ganzen Besitz in die Wagschale, als es galt, die Thronerhebung seines Schwagers Adolf von Nassau durchzusetzen, obwohl er damit den Wohlstand seines Hauses erschütterte. Ein anderer, Gerlach II., war ein Dichter, der klügste – nach des Chronisten Meinung – in allen deutschen Landen. Schon die phantastische Prachtliebe verriet es, wie er bei Besetzung des Gerichts einen Edelknecht mit dem Zepterstab vor sich hergehen zu lassen pflegte und in violfarbenem Mantel wie ein König einherschritt, während alle Edelknechte und Ritter, die in den Burgsitzen von Limburg wohnten, ihm paarweise folgten. Um die Herzensgeschichte zwischen Imagina, der Fürstentochter Limburgs, und König Adolf von Nassau, der die Nonne aus dem Kloster geraubt und sie im Liebesversteck von Adolfseck verborgen gehalten haben soll, hat die Sage den Schleier des Abenteuerlichen gewoben.

Auch das Märchen des Orients hat die Phantasie der schwärmerischen Isenburger frühzeitig gefangen genommen. Zum ersten Mal in einem deutschen Hause gaben sie ihren Söhnen die Namen des Sultans und der Könige von Armenien: Salentin und Robin. Gerlach, der Vater der Imagina, nahm selbst an den Kreuzzügen teil und brachte als Geschenk aus dem heiligen Lande die ersten Jünger des hl. Franziskus mit, die er in Limburg ansiedelte, Apostel des neuen Glaubensfrühlings, der mit ihrer Lehre über die Welt kam. Nichts aber zeugt vielleicht mehr von dem geistigen Schwung, der durch das ganze Geschlecht geht, als – die Matthias-Kapelle in Kobern, dieses Juwel der Baukunst, das Gerlach von Isenburg-Kobern, der Bruder Heinrichs, des Dom-Bauherrn, nach dem Vorbild der Grabeskirche von Jerusalem hoch auf den Moselbergen erstehen ließ.

Da Heinrichs Vasall, der Burggraf von Isenburg, auch Heinrich mit Namen und nach seiner Angabe ein cruce signatus, eine Wallfahrt nach dem heiligen Grabe unternommen hat, erscheint es nicht ausgeschlossen, daß er es war, der mit den architektonischen Anregungen, die er aus dem Orient mitbrachte, beiden Brüdern ihre Baugedanken eingegeben hat – sowohl zu dem Dom auf den Lahnfelsen wie zu der Kapelle in den Moselbergen. Denn beide Kunstwerke sind gleichzeitig entstanden und tragen – fließende, zwischen den Stilen stehende Gebilde – den echten Charakter der Übergangszeit, wobei besonders auffällt, daß man der selten anzutreffenden Bauform des überhöhten Spitzbogens unter gleichzeitiger Verwendung von Rundbogen bei beiden begegnet. Obwohl sie aber bei den verschiedenen Bauzwecken, denen sie dienten, im übrigen keinerlei Verwandtschaft zeigen, ist ihnen doch ein Wesentliches gemeinsam. Beide in triumphaler Weise in die Landschaft komponiert, erheben sich mit der spielenden Beweglichkeit des rheinischen Geistes über Regel und Form. Und wie der Dom mit französischen, geht der Sechseckbau der Heiliggrabkapelle mit orientalischem Wesen mühelos die ungezwungenste und zauberhafteste Verbindung ein, in der das Deutsche, von homogenen orientalischen Elementen unterstützt, sich zur reinsten Kristallform steigert. In das morgenländische Raumgeheimnis eines aufgelösten Säulenkreises ergießt sich gralhafte Lichtflut und holt den malerischen Reichtum traumgeborener Bauformen aus lebendigem Schatten. Wenn irgendwo, so ist in der feierlichen Anmut dieses Tempelkleinods die Seele des Mittelrheins eingeschlossen. (Abb. 7)

Abb. 7 Kobern, Matthias-Kapelle.

Ein Isenburger war es, der den Baumeister von Gottes Gnaden berief und sich damit selbst das Zeugnis hohen Kunstsinns ausstellte

Wir verstehen, warum es gelang, auch für den Dombau einen so genialen Architekten, wie es der Limburger Meister war, ausfindig zu machen: Beide Bauherrn waren Brüder, denen das Familienerbe künstlerischen Verständnisses im Blute lag.

Niemand anderes als Graf Heinrich von Isenburg kommt daher als Erbauer des St. Georgendoms in Betracht, zumal nur ein wirklicher Beherrscher Limburgs, der Graf Heinrich gewesen ist, einen Bau auf dem Burgfelsen aufzuführen berechtigt war.

In diesem Sinne ist es denn auch zu verstehen, wenn die Inschrift des kleinen, die Form einer Kirche tragenden Reliquienbehältnisses, das man im 18. Jahrhundert bei Entfernung des alten Ziborienaltars in der Mensa fand, einen Grafen Heinrich als Erbauer der Stiftskirche bezeichnet, eine Überlieferung, die durch das angehängte Siegel des Erzbischofs Theoderich ihre Beglaubigung erfährt.

Da nun Erzbischof Theoderich von Trier nach trierischen Urkunden den Altar des Georgendoms im Jahre 1235 geweiht hat, ist die Folgerung gerechtfertigt, daß der Innenbau damals im Großen und Ganzen vollendet war. Das Datum des Baubeginns ist uns nicht bekannt. Wir dürfen es jedoch in das 2. Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts setzen, weniger deshalb, weil Heinrich von Isenburg nur von 1179 bis 1220 in Urkunden vorkommt, als deshalb, weil die Stilform seiner Schöpfung damit im Einklang steht.

Der edle Stifter hat die Vollendung seines Werkes nicht erlebt. In der Abtei Rommersdorf, deren Schirmherr er war, wurde Heinrich von Isenburg zur Ruhe gebettet. Nur der Kapitelsaal und ein Teil des Kreuzgangs erinnern noch an das alte Erbbegräbnis seines Hauses.

Doch auf der Westfassade des Doms, den er schuf, wo eine wundervolle, in Form einer bandumflochtenen Laubgirlande gemeißelte Archivolte die tiefe spitzbogige Leibung des Portals nach innen abgrenzt, erblickt man auf der rechten Seite eine sitzende Figur, die mit lang herabwallendem Haar, dem um die Schulter hängenden Mantel und an das Knie angelehnten Schwert einen Mann ritterlichen Standes erkennen läßt. Nur ungeschulte Augen konnten das Bildnis einst für eine Personifikation der Wissenschaft ansehen. Es stellt niemand anderes dar als – den Gründer, Graf Heinrich von Isenburg. (Abb. 35)

Wenn eine Reihe von Ablaßbriefen auch darauf hinweist, daß die Bauarbeit an dem Dom sich noch lange fortsetzte, so spricht seine, für ein so altes Baudenkmal ungewöhnliche stilistische Einheitlichkeit doch dafür, daß er bald nach der Zeit seiner Weihe im Wesentlichen vollendet war. Darum fand er auch in jenen Tagen schon die Bewunderung der Welt. Bereits im 14. Jahrhundert rühmt ihn eine Urkunde als ein einzig dastehendes Werk, das durch die Pracht seiner Türme und die Großartigkeit seines ganzen Aufbaus in höchstem Glanz erstrahle.

Wieviel Schönheit und Erhabenheit hat er seitdem in die Welt gewirkt, eine von jenen Schöpfungen, an denen die Formkraft der Nation sich bildet, weil alle zeugenden Kräfte des Volkstums sich in ihnen verkörpern. Und vielleicht beruht darin das Geheimnis, warum er allen Mächten der Barbarei und Zerstörung, allen Notzeiten und Schrecken der Jahrhunderte widerstand: Daß er ein Denkzeichen aufgerichtet hat im Gewissen der Nation und die Unantastbarkeit des Vollendeten sein schützender Panzer war.

Abb. 8 Arnold Hensler, Kreuzigungsgruppe auf dem Limburger Domherrnfriedhof.