|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Fast zehn Jahre waren vorüber – da saß ein zarter Knabe von noch nicht vollen vierzehn Jahren hoch an einem Fenster und sah, das Gesicht an die eisernen Gitterstäbe gedrückt, in ein schönes, morgenduftendes Land hinaus, welches, rings von hohen Bergen begrenzt, sich wie der Kessel eines meerähnlichen Sees ansah, der vor Jahrtausenden über den Flächen gestanden haben mochte, wo nun Saaten grünten und Wälder rauschten und von welchen nur hie und da an einzelnen Tiefstellen kleinere Wasserbecken wie glänzende Erinnerungszeichen zurückgeblieben waren. Das Gemach, in welchem der Knabe saß, befand sich in dem obersten Stockwerke eines hohen Turmes, und zu den Füßen desselben streckte sich eine ansehnliche Stadt dahin, von Wällen und Mauern umgeben, mit mächtigen Giebeln und Dächern gekrönt, von denen jedoch keines hoch genug war, um die Ausschau des Turmbewohners zu stören.

Der Knabe war schmächtig und unverkennbar mit jener Blässe gezeichnet, welche der Mangel frischer Luft und freier Bewegung hervorbringt, ähnlich wie bei der Pflanze, welche sich entwickeln mußte ohne Sonne und Licht. Das Gewand, das er trug, war von grobem Stoffe und ungeschlachtem Schnitte, dennoch vermochte es nicht, die Feinheit der Körperformen ganz zu verbergen. Sein Auge hing unverwandt an den Bergen gegenüber, und in ihm funkelte die Sehnsucht nach Luft und Licht des Himmels, die draußen wogten in strahlendem Überflusse und nur so kärglich hereindrangen zu dem Gefangenen.

Nach einer Weile wandte sich der Knabe dem Gemache zu, das, obwohl nur mit dem Notdürftigsten eingerichtet, doch eine gewisse Sauberkeit und Zierlichkeit erkennen ließ, welche ihren Ursprung nicht der Absicht der Einrichtenden, sondern dem Sinne der Bewohner zu danken schien.

Dort, dem Fenster gegenüber, auf einem schlechten Lotterbettlein, saß ein Jüngling, schlank und mächtig aufgeschossen, mit Augen unter dem schwarzen Haare, welche mit dunklem Glanze gleich dem Karfunkel des Märchens leuchteten. Er hatte ein Buch vor sich liegen, aber er las nicht darin, und seine Gedanken schienen ebenfalls weit über die Blätter ins Freie zu schweben. Ein herber Ausdruck des Grams herrschte in seinen männlichen Zügen, deren verwandtschaftliche Ähnlichkeit mit dem Antlitz des Knaben auf den ersten Blick hervortrat, wenn auch das letztere mehr das Gepräge eines weiblich weichen Schmerzes trug.

Als der Knabe den Älteren so vertieft sah, wandte er sich wieder dem Fenster und den Bergen zu, aber sein Herz war zu voll, um es länger bemeistern zu können, und mit leiser Stimme rief er zu dem Lesenden hinüber: »Sag mir, Karl – du weißt es doch, wie heißt wohl der Berg da drüben mit dem schönen Schlosse?«

Der Jüngling antwortete nicht, er schien die Frage nicht gehört zu haben, und beharrte in seinem Nachsinnen; der Knabe mochte derselben Meinung sein und wiederholte die Frage etwas lauter, doch immerhin schüchtern, wie jemand, der zu stören befürchtet.

»Laß mich!« rief jetzt der Jüngling. »Was ich weiß, habe ich dir schon zehnmal gesagt.«

Der Knabe schwieg, aber eine Träne trat ihm ins Auge, und nach einer Weile fing er laut zu schluchzen an, daß der Jüngling verwundert und fast wie erschrocken zu ihm hinübersah.

»Was ist dir?« rief er aufspringend.

»O Bruder Karl,« erwiderte dieser unter laut ausbrechendem Weinen, »mir ist so weh ums Herz – es zerspringt mir fast vor Sehnsucht – wenn auch du unfreundlich mit mir bist, wie sollt' ich das ertragen?«

»Liebster Bruder,« sagte der Ältere, indem er zu ihm ans Fenster trat, »wie kannst du so etwas sagen oder auch nur denken? Ich sollte unfreundlich gegen dich sein? Wollte ich doch lieber mit eigenen Händen mir die Augen aus dem Kopfe reißen, als Ursache sein, daß in die deinigen eine Träne tritt! Wir beide sind ja ganz allein – wir haben nur uns: wollten auch wir uneins werden, wir würden uns selber weher tun, als alle unsere Feinde es vermögen! Frage nur – frage, was du willst, ich will dir ja gern antworten.«

Der Knabe weinte noch immer, aber seine Tränen flossen nicht mehr so schmerzlich; er hielt das Köpfchen an die Brust des Bruders gelehnt und schien seine Frage vergessen zu haben.

»Was war es, was du wissen wolltest? Rede!« begann der Jüngling wieder.

»Ach, es ist nicht der Rede wert,« sagte der Knabe, »aber wenn du mit mir Geduld haben willst, kann ich es dir wohl sagen. – Es ist so wunderschön da draußen; ich sah hinüber in das reiche, weite Land und auf den schönen, waldgrünen Berg und sah, wie die Vögel durch die Luft strichen, als wenn sie alle vor unserem Turme ausweichen und sich in den Wald hinüberflüchten wollten … Da ward mir ganz sonderbar ums Herz – es kam mir vor, als hätte der Berg Augen, womit er auch zu mir herüber sah, und Arme, mit denen er mir zu ihm hinüberwinkte, und da drängte sich mir die Frage auf die Zunge, wie wohl der Berg heiße und das Schloß, das so stattlich an ihm hängt, wie da droben das Schwalbennest an unserer Turmzinne …«

»Was ich weiß, Bruder,« erwiderte der Jüngling, »ist nicht mehr, als ich aus den zerstreuten Andeutungen unserer Gefangenmeister und Wärter erraten und zusammensetzen kann. Unsere Feinde wollen ja, daß wir nicht einmal den Ort unserer Gefangenschaft kennen, damit uns jede Möglichkeit zu entfliehen genommen sei. – Aber ich habe es doch herausgebracht. Das Land, das wir da übersehen, ist das Kärntnerland, und die Stadt um unseren Turm herum heißt Klagenfurt; den großen Wasserspiegel dort in der Ferne nennen sie den Werdersee – den Namen des Berges kann ich dir nicht sagen, aber die Schlösser darauf heißen Gurnitz und Greifenfels.«

»Und wo,« fragte der Knabe wieder, indem er sich noch enger an den Bruder schmiegte, »wo liegt unsere Heimat? Wo liegt Bayern?«

»Ich kann mich dabei nur nach der Sonne richten,« entgegnete der Jüngling; »dort über jenem Flüßchen hin geht sie auf; also ist hinter uns, wohin wir nicht sehen können, Sonnenuntergang, und dort seitwärts hinüber und jenseit des langen Bergzuges – dort muß Bayern liegen …«

Eine kurze Stille trat ein; dann begann der Knabe noch heimlicher zu flüstern: »Ach, Bruder, ich kann dir nicht sagen, welche Sehnsucht an mir zehrt – Sehnsucht nach der Heimat und nach Vater und Mutter, die ich so lang nicht gesehen habe … ach, so lange, daß es mir ist wie ein schwacher, halb erloschener Traum …«

»Ich glaub' es dir gern, – sind es doch schon bald zehn Jahre, daß sie uns hierhergeschleppt und hier eingeschlossen haben …«

»… Und wie lange werden sie uns noch hier festhalten, Bruder?«

»Weiß ich das, du Armer?« erwiderte der Jüngling erschüttert. »Mir schwebt noch manchmal aus der Zeit, da ich noch viele, viele Bücher hatte, eine Geschichte vor von zwei Königskindern, die so lange im Kerker gehalten wurden – ich glaube, es war in Welschland, – so lange, bis aus den Kindern Greise geworden waren …«

Erschreckt schlug der Knabe die Augen zu dem Bruder empor. »Und du fürchtest, daß es uns auch so ergehe …?« flüsterte er.

»Nein!« antwortete der Jüngling finster. »Das fürchte ich nicht – du und ich, wir haben die zähe Lebenskraft nicht, welche im Kerker aushielte bis zum Greisenalter, – auch hoffe ich noch immer auf Befreiung durch unseren Vater! Das ist ein edler, gewaltiger Kriegsheld; ich kann es nicht anders glauben, als daß er einmal angezogen kommt mit seinen tapferen Bayern, um unseren Kerker zu sprengen! An diese Hoffnung halte dich auch du, mein Bruder, wenn die Sehnsucht dich übermannt; ich weiß, sie wird nicht zu Schanden werden!«

»Wie glücklich bist du,« begann nach kurzem Schweigen der Knabe wieder, »du kannst dir Vater und Mutter vorstellen … Aber nicht wahr? Heute abend, wenn es wieder so lange dunkel ist, ehe wir einschlafen können, mußt du mir wieder recht viel von ihnen erzählen … Und jetzt habe ich eine Bitte, die du mir nicht abschlagen darfst; … laß mich das Bild unserer Mutter sehen!«

»Jetzt nicht, Philipp,« erwiderte der Jüngling. »Es muß bald um die Zeit sein, zu welcher die Schließerin kommt. Dies Bild ist das einzige, was uns zu retten und zu verbergen gelang! Wenn sie käme, ehe ich es wieder in seinem Versteck untergebracht hätte!«

»Sie wird nicht kommen,« bettelte der Knabe schmeichelnd. »Tu es nur, Bruder, nur auf einen Augenblick! Ich bitte dich, so inständig ich nur bitten kann.«

»Ich tue es ungern,« antwortete der ältere, »aber ich muß dir wohl nachgeben, weil ich dich heute schon so schwer gekränkt habe …«

Damit trat er an das Lager, schraubte von dem einen Pfosten des geschnitzten Holzgestells die als Schlußverzierung angebrachte Kugel ab und zog aus der dadurch geöffneten Höhlung sorgsam ein kleines Medaillon hervor, welches darin gerade ausreichenden Platz gefunden hatte.

Die Brüder traten mit dem Bilde zum Fenster; sie umschlangen sich, indem jeder eine Hand um den Nacken des anderen legte, mit der anderen aber das Bild festhielt, als wollte er seinen Anteil daran dadurch beweisen, daß er es berührte.

Unverwandt ruhten ihre Blicke darauf, und sie wurden es nicht gewahr, daß die Tür des Gemaches sich geräuschlos geöffnet hatte, und eine ansehnliche Frauengestalt, in schwarzes Gewand aus grobem Wollenstoffe gekleidet, eintrat und sich ihnen näherte. Eine schwarze Haube schloß sich eng und nonnenhaft um ein Gesicht, aus welchem jeder Blutstropfen, jede Bewegung und jede Freude gewichen schien, so bleich, starr und ernst war es anzusehen. Die Augen waren tiefblau, aber trübe: der Flor langjähriger Trauer war darübergezogen. Die Frau stand jetzt hinter den Prinzen und blickte über deren Schultern auf das Bild: es ging etwas über die finsteren Züge, als ob der Ernst in ihnen sich erheitern und ihre Starrheit schmelzen wollte; die Regung war jedoch im Augenblicke von dem vorigen Ausdrucke verdrängt. Rasch und fest griff ein schwarzer Arm zwischen den beiden hindurch, hatte das Gemälde erfaßt und, während sie aufschreiend danach haschten, es in der Gürteltasche verschlossen.

»Was untersteht Ihr Euch, Frau Magdalena?« rief der Ältere entrüstet. »Augenblicklich gebt mir das Bild zurück! Das ist unerhört, – Ihr tut, was Ihr nicht dürft!«

»Ich weiß, was ich darf,« entgegnete die Frau mit einer Eiseskälte, die aus dem Grabe zu kommen schien.

»Es ist das Bild unserer Mutter! Wollt Ihr uns wehren, das zu besitzen?«

»Ich wehre Ihnen gar nichts,« sagte die Frau. »Ich habe weder zu wehren noch zu erlauben, aber ich habe versprochen, dem Kommandanten alles zu zeigen, was ich finde, und dieses Versprechen werde ich halten …«

»Ist es möglich, das könntet Ihr?« rief der Prinz. »Ihr könntet es, da Ihr doch wißt, welchen Wert das Bild für uns hat, und daß es für uns verloren ist, wenn es in die Hände des Kommandanten gelangt? Oh, das ist es, was mich immer von Euch zurückstößt, – Ihr tut nicht bloß, was Euch befohlen ist, nein, Ihr habt Eure eigene Lust daran, uns zu quälen. In dem Jahre, während dessen Ihr die Schlüssel zu diesem Gefängnisse führt, sind wir noch einmal so streng und abstoßend behandelt worden als zuvor.«

Die Frau heftete ihren Blick mit dem Ausdrucke tiefer Trauer auf den Sprechenden. »Ich tue, was ich muß,« sagte sie mit leicht bebender Stimme. »Vielleicht wird die Zeit kommen, wo Sie anders von mir denken: erinnern Sie sich dann an dieses Wort, und Sie werden vielleicht erkennen, welcher Trost darin liegt, eine Pflicht zu tun, und wenn sie so schwer wäre, daß sie zu Boden drückt … Bis dahin denken Sie von Magdalena, was Sie wollen …«

»Kann es eine Pflicht geben,« sagte der Jüngling bitter, »die solches gebietet? Doch ich bin jung und unerfahren; ich habe die Welt und Menschen fast nur im Gefängnisse kennen gelernt und will Euch glauben, Frau Magdalena – ich will sogar glauben, daß Ihr es gut mit uns meint, ich will alles vergessen, und will meinen Dank die einzige Erinnerung an Euch sein lassen, – aber erfüllt mir die einzige Bitte, gebt mir das Bild meiner Mutter zurück!«

Die Frau sah finster zu Boden und schüttelte den Kopf.

Der Knabe trat näher, blickte mit den nassen Kinderaugen zu ihr auf und rief mit gefalteten Händen: »Bitte, bitte, – laßt uns das Bild!«

Sie blieb unbeweglich wie zuvor.

»Es ist das Bild meiner Mutter,« fuhr der Knabe fort. »Muß ich Euch das noch einmal sagen? Ihr habt doch auch eine Mutter gehabt, die Euch lieb war, und einen Vater, dem Ihr gern etwas zu Willen getan habt; – bei seinem Andenken, nehmt uns nicht das einzige, was wir noch von unseren Eltern haben! …«

Über das blasse Gesicht der Frau schlug eine lodernde Flamme auf, ihre Lippen bebten, der Atem stockte, und nur halb verständlich preßte sie die Worte hervor: »Einen Vater – ja wohl, einen teuren, geliebten Vater, dem ich gern etwas zu Willen getan … Ja, ich habe einen solchen Vater gehabt, – aber eben um seinetwillen,« fuhr sie, sich gewaltsam aufraffend, fort, »muß ich so handeln … Das Bild bleibt in meinen Händen!«

»Nun denn!« rief der Ältere. »Wenn Ihr es nicht gutwillig zurückgebt, so werde ich es Euch mit Gewalt entreißen. Ihr werdet dies Gemach nicht mit dem Gemälde verlassen! Hab' ich auch keinen Degen, um Euch mit demselben den Ausgang zu wehren – das Bild einer so edlen Fürstin darf nicht in unwürdigen Schergenhänden bleiben – diese Absicht wird jedes Werkzeug zum Degen adeln!«

Die Frau war vor dem Andringen des erzürnten Jünglings etwas seitwärts gewichen; in ihren Mienen zuckte Unwillen und Trauer, Besorgnis und Rührung durcheinander, und es war noch einmal, als ob letztere die Oberhand bekommen sollte. Dann aber brach sie in ein lautes, höhnisches Lachen aus und rief: »Recht so! Erwürgen Sie mich, – Ihre Wärterin, ein schwaches, wehrloses Weib! Sie sagen ja immer, Sie seien ein Prinz, – das wird eine rechte erste Heldentat sein für einen Fürstensohn!«

Der Jüngling stand unschlüssig, bis in die Lippen erblaßt; er schien wirklich an Gewalt zu denken – von dem Platze, an welchem er stand, konnte er nicht bemerken, was die Frau schon lange wahrgenommen hatte. Die Türe war wieder geräuschlos geöffnet worden, und auf der Schwelle stand ein kleiner, hagerer, unheimlich aussehender Mann, der den Vorgang mit Behagen anzuhören schien und dabei seine Blicke spähend und rasch durch das Gemach gleiten ließ. Er trug die weiße Uniform eines österreichischen Reiterregiments mit schwarzen Aufschlägen und Rockklappen, hohe Reiterstiefel und einen gefiederten dreieckigen Hut.

»Was geht hier vor?« rief er mit stark welscher Betonung, indem er vortrat und sich zwischen den Prinzen und die Dienerin stellte.

»Sie hier, Herr Kommandant!« rief Karl Albert, als er ihn erblickte. »Sie kommen eben recht, um die Ihrem Schutze Anvertrauten vor der Roheit eines bösen Weibes zu bewahren!«

»Schutz?« erwiderte der Kommandant, indem er den Jüngling vom Kopfe bis zu den Füßen maß. »Mir ist nur von zwei Gefangenen bewußt, die ich zu bewachen habe. Aber was ist geschehen?«

Der Prinz erzählte, was der Kommandant zum Teil selbst mit angesehen und angehört hatte. »Sie werden begreifen,« schloß er eifrig, »daß das Bild nicht in diesen Händen bleiben darf, und werden ihr befehlen, es uns zurückzugeben!«

»Wo ist das Bild?« sagte der Kommandant und besah das Medaillon, welches ihm die Beschließerin übergab, mit einem häßlichen Spottlächeln. »Eine schöne Dame,« sagte er dann; »es ist sehr begreiflich, daß ein junger Mann in seiner Einsamkeit daran Gefallen findet. Sie hätten ihm die unschädliche Spielerei immerhin lassen können, Frau Magdalena: – ich sehe nicht ein, welche Bedeutung das Weibergesicht haben soll?«

Karl Albert schwankte vor Bewegung, er mußte sich an den Tisch halten, um nicht seine Schwäche zu zeigen; doch bald richtete er sich in würdevoller Haltung auf. – »Welche Bedeutung?« stammelte er – »Welche Bedeutung das Bild der Mutter für den Sohn hat, das fragen Sie? Es ist das Porträt der Kurfürstin von Bayern!«

»Nun – ich sagt' es ja,« begann der Kommandant wieder wie zuvor. »Es ist nichts als eine bedeutungslose Reliquie aus der Vergangenheit, eine Kuriosität, die in eine Sammlung von Raritäten gehört … Es gibt längst keine Kurfürstin von Bayern mehr!«

»Herr,« rief Karl Albert außer sich, »erinnern Sie sich, vor wem Sie stehen!«

»Das zu bedenken, ist an Ihnen, Herr Graf von Wittelsbach! – Ich stehe hier im Namen des Kaisers.«

»Des Kaisers, der unser Oheim ist, und der Ihnen nimmermehr befohlen haben kann, was Sie tun.«

»Auf diesen Vorwurf,« sagte der Kommandant, trotzig an den Degen schlagend, »würde der Graf Guideborn nach Gebühr zu antworten wissen, wenn er nicht bedächte, daß aus Ihnen der Unmut des Gefangenen spricht. Es steht Ihnen frei, zu fragen, ob ich mehr tue, als mir befohlen ist.«

»Gut, ich nehme Sie beim Worte – wollen Sie es übernehmen, ein Schreiben von mir an den Kaiser zu vermitteln?«

Guideborn trat einen Schritt zurück. »Davon steht nichts in meiner Instruktion,« sagte er kaltblütig.

»Vortrefflich!« rief der Prinz wieder aufflammend. »Sie weigern sich und versperren mir jeden anderen Weg und entblöden sich dennoch nicht, meiner Hilflosigkeit zu spotten, indem Sie sagen, es stünde mir frei, mich an den Kaiser zu wenden! Doch genug; ich baue darauf, daß andere Zeiten kommen, ich werde nicht immer in diesen Kerker eingeschlossen sein!«

»Das ist möglich, und ich wünsche es Ihnen,« sagte der Kommandant; »aber es wird nur dann geschehen, wenn Sie sich entschließen, die ganze Vergangenheit Ihres Hauses zu vergessen. Dieses ist gewesen – dem Grafen von Wittelsbach aber steht nichts entgegen, ein neues Haus zu gründen, und sollte es – an der Hand einer kaiserlichen Prinzessin sein.«

»Ein Gefangener,« entgegnete der Kurprinz mit Würde, »denkt nicht ans Freien und nicht an eine Kaiserstochter. Aber mein Sinn ist so, daß mir auch die Kaiserkrone nicht zu hoch steht, um sie zu erreichen und, wenn ich sie dann auf meinem Haupte trage, Rechenschaft von denen zu fordern, welche es so leicht gefunden haben, die bayerischen Fürsten wie ein paar unnütze Blätter aus dem Buche der Geschichte zu reißen!«

»Nach Gefallen,« sagte Guideborn, indem er sich der Türe zuwandte. »Ich werde mich der Rechenschaft nicht entziehen. Einstweilen aber ist es mir angenehm, daß ich schon jetzt Ihnen zeigen kann, wie gern ich bereit bin, Ihre Wünsche zu erfüllen, wenn es in meine Macht gegeben ist. Diese Frau hier hat nur ihre Schuldigkeit getan, und ich habe keinen Grund, mit ihr unzufrieden zu sein, aber Sie beklagen sich über dieselbe – und ich werde dafür sorgen, daß sie Ihnen nicht mehr lästig fällt. Es wird überhaupt rätlich sein, wenn Sie sich bei Zeiten mit dem Gedanken an eine Änderung in Ihrem Zustande vertraut machen!«

»Eine Änderung? Welche sollte noch möglich sein?«

»Ich habe bis jetzt nur Andeutungen erhalten, doch wäre es nicht unmöglich, daß man in Wien daran dächte, über Sie anders zu verfügen, und Ihnen gesonderte Aufenthalte anzuweisen.«

»Uns trennen?« riefen die Prinzen, indem sie einander an den Händen faßten. »Nimmermehr, eher sterben wir zusammen.«

Guideborn betrachtete sie tückisch. »Ich habe noch nichts gesagt,« rief er, »es sollte nur eine Erinnerung sein, wie weit und uneben noch der Weg ist, der zwischen Ihnen und dem Kaiserthrone liegt! Noch habe ich, wie gesagt, nur Andeutungen erhalten. Es möge Ihnen ein Beweis meines Wohlwollens sein, daß ich Ihnen Gelegenheit gebe, sich auf das Mögliche vorzubereiten.«

Weinend hielten die unglücklichen Prinzen einander umschlungen; der Kommandant ging, indem er Frau Magdalena, welche regungslos zugehört hatte, einen Wink gab, ihm zu folgen.

Als die Türe geschlossen war, eilte er mit sporenklirrenden Tritten durch den hallenden Gewölbgang die schmale Turmtreppe hinab. Dort, vor seinem Wohnzimmer angekommen, blieb er stehen. »Ich bin mit Ihr zufrieden, Frau Magdalena,« sagte er, »aber ich will dafür auch auf Sie bedacht sein, und es kann wohl kommen, daß ich Ihr einen angenehmeren Posten anweise.«

»Ich verlange das nicht, Exzellenz,« sagte die Frau im Tone der vollsten Teilnahmlosigkeit, »noch bin ich meines alten Postens nicht müde geworden.«

»Der neue Kastellan,« begann Guideborn wieder, »den ich schon so lange erwarte, ist endlich eingetroffen; ich werde ihm einmal auf den Zahn fühlen, wes Geistes Kind er ist, und will dann sehen, was sich tun läßt. Jetzt aber sorge Sie, daß ich meinen Morgenimbiß bekomme, und mache Sie das Gulasch nicht so zahm wie gestern – tu Sie mehr Paprika daran, ich kann nichts leiden, was nicht scharf und schneidig ist – bei meinen Soldaten, bei meinem Säbel und beim Essen.«

Er trat in sein Zimmer, in dessen Vorgemach eine kräftige Männergestalt sichtbar wurde und ihn zu erwarten schien. »Das wird der neue Kastellan sein,« dachte Frau Magdalena, indem sie der Küche zueilte, das verlangte Gericht zu bereiten. »Ein wildfremdes Gesicht, und doch ist es mir beinahe, als schwebte eine ferne Erinnerung vor mir auf, als wär' ich ihm schon einmal begegnet!« Sie hatte nicht Zeit, den Gedanken weiter nachzuhängen, denn die Mitteilung des Kommandanten hatte sie in große Aufregung versetzt, der sie auch keinen Zwang antat, weil sie sich in der Küche allein und unbeachtet wußte. »O mein Gott, mein Gott,« seufzte sie, »wie soll das nun werden? Steh' mir bei in dem neuen Ungewitter, das über mir heraufzieht, und laß das mühsame Werk so vieler Jahre nicht verloren gehen durch einen Augenblick!«

Als das Gericht bereitet war und sie sich damit der Stube näherte, hörte sie darin vernehmlich sprechen und wollte zurück, denn der Kommandant hatte streng verboten, einzutreten, wenn irgend jemand sich bei ihm befinde. Aber sie blieb dennoch stehen und horchte wie unwillkürlich gegen die Türe hin – ihre Hand begann zu beben, daß sie die Schüssel wegsetzen mußte – sie vernahm im Gespräche mit dem Grafen eine Männerstimme, deren Ton sie nicht minder ergriff, als vor wenigen Augenblicken der Anblick des neuen Vogts. Dieser Ton hallte auch nach so langer Zeit deutlich und unverkennbar in ihrem Innern wider. »Er …?« flüsterte sie entsetzt. »Sollte es möglich sein, oder ist das Strafgericht, das mich in meinen Träumen quält, nicht mehr genug – beginnt es, mich auch im Wachen zu verfolgen? …« Auch die Worte des Gesprächs fesselten ihren Fuß an den Boden, obwohl es vorsichtig geführt und der Schall durch die Türe gedämpft wurde; die einzelnen Worte, die zu ihr drangen, genügten, ihr das Herz erstarren zu machen. Suchend blickte sie umher und huschte dann in ein dunkles Nebengemach, das, mit Tapeten verkleidet, einen tiefen Wandschrank bildete; dort kauerte sie nieder, das Ohr an die dünnere Wand gelegt, und lauschte.

Es war die Stimme Guideborns, die sie vernahm.

»Er hat das Aussehen eines entschlossenen Menschen,« hörte sie ihn sagen, »und hat sich schon verdient gemacht ums Kaiserhaus. Dafür hat Er jetzt Seinen Lohn und kann sich, weil Er doch in den Krieg nicht mehr taugt, auf dem bequemen Posten als Kastellan dieser Feste zur Ruhe setzen. Das wird Er wohl bedenken, hoffe ich, und sich dadurch in Seinem Eifer nur noch mehr bestärken lassen …«

»Ich brenne nach einer Gelegenheit, um das zu beweisen,« erwiderte gedämpft die Stimme des neuen Vogts.

»Die Gelegenheit soll Ihm werden – eher, als Er denkt,« klang es entgegen. »Wollen sehen, ob man sich auf Ihn verlassen kann.«

»Unbedingt, Herr Kommandant …«

»Ob Er es auch versteht, den rechten Sinn eines Befehles herauszufinden und auszuführen.«

»Setzen Sie mich auf die Probe!«

Es trat eine kleine Pause ein, dann ließ sich die Stimme Guideborns etwas näher vernehmen; es war, als ob er den anderen beiseite geführt, um ihm eine besonders wichtige Mitteilung zu machen. »Es sitzen ein Paar junge Leute droben im Turme,« sagte er; »weiß nicht recht, wer sie sind und woher sie eigentlich stammen – ich weiß nur, daß ich nun schon ins zehnte Jahr an dieses Nest gebannt bin, um sie zu hüten, und daß sie anfangen, mir das Hüten verdammt lästig zu machen … Ich will Ihm die Aufsicht über die Gefangenen übertragen.«

»Sollen sein gut aufgehoben,« lautete es entgegen.

»Gut aufgehoben!« rief der Kommandant unter widrigem Lachen. »Das ist das Rechte! Man müßte nur herauszubringen suchen, wie und wo sie denn eigentlich am besten aufgehoben wären! Es sind ein Paar unnütze Leute, sag' ich Ihm, und doch sind sie eine große Verlegenheit für den Kaiser; – wer ihn davon zu befreien vermöchte, ich wette, sein Lohn müßte gar nicht zu ermessen sein …«

»Braucht ja Kaiser nix als befehlen.«

»Ach was, befehlen! Als wenn man immer befehlen könnte, was man wünscht! Wofür gibt es doch Zufall und Unglück, wenn man alles selbst tun soll! – aber wir sprechen noch weiter davon … Er scheint ein verständiger Mann, mit dem sich reden läßt. Morgen beim Frührapport soll Er das Weitere hören.«

Das Folgende wurde unverständlich für die Lauschende, sie raffte sich auf und erreichte das Vorgemach noch eben recht, um dem Kommandanten mit dem Imbiß entgegenzutreten, als ob sie soeben in das Zimmer gekommen wäre.

Behaglich setzte sich der Kommandant und begann seine Mahlzeit; von der Türe rief er die sich Entfernende noch zurück. »Höre Sie, Frau Magdalena,« sagte er, »es bleibt dabei; Sie soll's künftig bequemer haben und einzig die Küche besorgen. Bei den Gefangenen mag Sie heute noch Ihren Dienst tun – von morgen an wird der neue Kastellan Sie ablösen.« – –

Der Abend war eingebrochen; die Prinzen saßen wie gewöhnlich an dem Gitterfenster ihres Gemachs und sahen den Widerschein der Abendröte gegenüber an den Bergen verglühen. Sie schwiegen, denn jeder war tief in seine Gedanken versunken, und wie draußen auf die Fluren die Nacht, senkte sich über ihre Gemüter immer tiefere Trauer herab.

»Was bedeutet das, Bruder?« flüsterte mit einem Male aufhorchend der Jüngere. »Hörst du nichts?«

»Wohl höre ich,« flüsterte der ältere entgegen. »Es sind Schritte, die sich unserer Türe nähern – der Schlüssel dreht sich im Schlosse – das ist nie geschehen um diese Zeit …« Behutsam und geräuschlos erhoben sich beide und standen in eine dunkle Ecke gedrückt, die ihnen den Rücken deckte und sie das ganze Gemach übersehen ließ.

Geräuschlos öffnete sich die Türe, nur eben weit genug, um die Gestalt der verhaßten Wärterin hereinschlüpfen zu lassen.

»Ihr seid es?« rief Karl Albert vortretend. »Was wollt Ihr hier zu dieser Stunde? Wollt Ihr auch in der Nacht nicht aufhören uns zu quälen?«

Die Frau blieb mitten im Gemache stehen; dort sank sie in die Kniee, kreuzte die Arme über die Brust und rief mit demütig gesenktem Haupte: »Ich will nichts – nicht als bitten, daß Sie mir die Rolle der Härte verzeihen, die ich so lange zu spielen gezwungen war – daß Sie mich anhören, Durchlaucht, und mir vertrauen.«

»Was ist das?« riefen die beiden Prinzen wie aus einem Munde. »Welche Sprache?«

»Die der Wahrheit,« fuhr Magdalena fort, »die Sprache des Herzens, welche endlich sich hervorwagen darf! Ja – vertrauen Sie mir – ich bin hier, Sie zu befreien!« –

»Ihr vertrauen?« fragte Karl Albert. »Und wer bürgt uns dafür, daß nicht auch dies alles nur ein neues Spiel, nichts als ein Fallstrick ist?«

»Durchlaucht haben recht, wenn Sie mir mißtrauen,« erwiderte Magdalena sich erhebend – »aber ich will einen Bürgen stellen.« Rasch und schweigend nahm sie die Decke vom Lager und hing sie dicht vor das Fenster, dann zog sie Feuerzeug hervor und zündete die Lampe an, die sie verdeckt bei sich getragen: bei ihrem Scheine übergab sie den staunenden Prinzen ein versiegeltes Päckchen.

»Wie,« rief Karl Albert, es öffnend, »ist das kein Traum? Das Bildnis unserer Mutter, und hier sogar einige Zeilen von ihrer Hand … O, ich würde sie wiedererkennen, und wenn drei Jahrzehnte darüber vergangen wären, seit ich sie nicht mehr gesehen!«

Wetteifernd drängten sich beide in rührender Freude, bald das Bildnis, bald die Schriftzeichen der Mutter zu beschauen und sie abwechselnd an Lippen und Brust zu drücken. Das Schreiben enthielt nur wenige Worte: »Meine geliebten Söhne, vertraut der Überbringerin dieser Zeilen. Nächst mir habt ihr keine treuere Freundin als sie; Gott segne euch und führe euch bald in die Arme eurer trauernden Mutter.«

»Aber erklärt uns doch, wie dies alles möglich ist!« begann der Kurprinz wieder. »Von Euch, die wir für unsere erbittertste Feindin halten mußten, kommt uns so unerwartet die erste und höchste Freude in unserem traurigen Dasein? Wer seid Ihr?«

»Eine Angehörige Ihres Volkes,« erwiderte Magdalena, »eine Ihrer Untertanen! – Lassen Sie das sich genügen, Durchlaucht!«

»O, Ihr seid die beste von allen, der wir gern alles reuevoll abbitten – die würdigste und treueste des ganzen Volkes!«

»Nein, Durchlaucht,« erwiderte Magdalena finster, »ich bin die schlechteste von allen – die unwürdigste, die nicht verdient, den Namen ihres Volkes zu tragen! Es ist besser, Sie erfahren alles, als daß Sie zu gut von mir denken! … Ich bin es gewesen, die, von jugendlicher Eitelkeit verführt, viele Ihrer Landsleute und den eigenen Vater ins Verderben gebracht hat und aufs Blutgerüst! Ich war es, Durchlaucht, die Ihre Gefangennehmung und die langen Leiden dieses Kerkerlebens verschuldete …«

»Ihr? Und dennoch …«

»Dennoch – das ist die Sühne, die mir auferlegt ist für die Tage meines Lebens! Mein ganzes früheres Sein habe ich hinter mich geworfen und begraben bis auf den Namen – Magdalena, die Büßerin, hat kein anderes Geschäft, als gutzumachen, was noch gutgemacht werden kann – keinen Wunsch und keine Hoffnung, als Sie zu befreien! An jenem schrecklichen Tage,« fuhr sie fort, da die Prinzen wie erwartend schwiegen, »als mein Vater durch meine Schuld unter den Händen des Henkers verblutete, entfloh ich aus München, um die Spur des Wagens zu verfolgen, in welchem Sie hinweggebracht wurden. Ich hatte die Tracht einer wandernden Krämerin erwählt; in dieser hoffte ich am ehesten unbekannt und unbeachtet zu bleiben. Und es gelang mir! Auf Umwegen, unter Vorwänden aller Art und mit der äußersten Anstrengung ward es mir möglich, immer in einiger Entfernung dem Wagen zu folgen, und verzweifelnd fühlte ich schon meine letzte Kraft mich verlassen, als endlich sich hier die Türe des Kerkers für Sie öffnete. Ich wußte nun, wo ich Sie zu suchen hatte, und es war mein zweiter Gedanke, mir ein Zeichen zu verschaffen, das mich einst bei Ihnen beglaubigen könnte. Als meine wunden Füße geheilt waren, pilgerte ich bis an die Küsten des Meeres und hinein nach Venedig – die Botschaft, daß ich Nachricht von ihren Söhnen brächte, öffnete mir rasch die Gemächer der Kurfürstin …«

»Wie, unserer Mutter?« rief der Kurprinz mit ausbrechenden Tränen. »Ihr habt sie gesehen? O sagt, wie lebt sie – gedenkt sie unser?«

»Sie gedenkt Ihrer – sie lebt in Tränen und Gebet um das Schicksal und die Rettung ihrer Kinder … Als ich in ihre Hände mein Gelöbnis erneuert, eilte ich hierher zurück und war so glücklich, mich in der Feste als Magd zu verdingen. Jahre des unverdrossensten Dienstes gingen vorüber, in denen mir nichts vergönnt war, als Sie in der Nähe zu wissen und von dem Kastellan, dessen Zutrauen ich mir erwarb, zu hören, daß Sie lebten und wie Sie nach der Freiheit sich sehnten und nach der Heimat … Seit einem Jahre – Sie wissen es – als der alte Kastellan erkrankte, wurde mir sein Geschäft bei Ihnen übertragen … Mein Herz jubelte auf vor Entzücken, und doch war es erst die Zeit der härtesten Prüfung, die mit diesem Augenblicke begann! Ich mußte mich hart und fremd stellen; bei der unerbittlichen Wachsamkeit des Kommandanten hätte das geringste Zeichen von Neigung oder Ergebenheit hingereicht, mich auf immer aus Ihrer Nähe zu verbannen. Vergebens habe ich bis zu dieser Stunde den Augenblick der Befreiung herbeigefleht – Sie sind zu wohl bewacht: es blieb mir nichts übrig, als dafür zu sorgen, daß die Entscheidung, wenn sie hereinbräche, mich nicht unvorbereitet finde! Jetzt wissen Sie alles … Jetzt urteilen Sie über mich … Jetzt sagen Sie nochmals, daß Sie mir noch vertrauen können.« Bei den letzten Worten war sie erschüttert in die Kniee gesunken und harrte unter Tränen auf die Erwiderung der Prinzen.

»Erhebt Euch,« rief Karl Albert, indem er hinzutrat. »Ja – wir vertrauen Euch ganz und unbedingt! Durch Euch wird uns Hilfe kommen! Höret denn,« fuhr er nähertretend fort, indem er, das Wams öffnend, ein in ein Tuch verhülltes Schreiben hervorzog, das er dort auf der bloßen Brust verborgen getragen. »Mein ganzes Wünschen und Hoffen beruht darauf, daß dieses Schreiben in die Hände des Kaisers gelange. Ich habe es seit langem vorbereitet, es enthält alles, was wir zu sagen und zu klagen haben – alles, was wir hoffen und verlangen! Weiß der Kaiser nur erst, wie wir gehalten werden – ich bin gewiß, er wird nicht taub bleiben bei unseren Bitten und Vorstellungen. In Euren Händen ist das Schreiben sicher – nehmt und überbringt es nach Wien!«

»Ich nehme es,« erwiderte Magdalena, »doch soll mit Gottes Hilfe die Rettung nicht so lange auf sich warten lassen; die Gefahr ist dringender geworden, kein Tag des Aufschubs ist mehr möglich, noch heute müssen Sie aus dem Gefängnisse entfliehen …«

»Fliehen?« riefen die Prinzen. »Wir sollen frei sein? Ist es denn möglich, daß uns dieses Glück so unverhofft in den Schoß fällt?«

»Sie sollen es sein – ich führe Sie aus der Feste und geleite Sie nach Venedig, die Republik wird Sie schützen, wie sie bis heute Ihre Mutter geschützt hat. Es ist heute das letzte Mal, daß ich den Wärterdienst bei Ihnen versehe, morgen wird mich der neue Kastellan ablösen – Sie dürfen nicht in seine Hände fallen. Sind Sie bereit, einen gefährlichen Weg zu gehen?«

»Gefährlich?« rief Karl Albert begeistert. »Verschafft uns Waffen – und ich kenne keine Gefahr!«

»Die Waffen sollen Sie finden … auch Kleider, die Sie unkenntlich machen, und die ich lange zurechtgelegt habe. Halten Sie sich bereit, bis das Zeichen zur Vergatterung geschlagen wird; dann kehren die Offiziere der Besatzung, welche den Nachmittag in der Stadt zugebracht haben, in die Feste zurück, und die Bewohner der Stadt, welche auf Besuch hereingekommen sind, müssen dieselbe verlassen. Man soll Sie für ein Paar junge Kaufmannssöhne aus der Stadt halten!«

»Wir werden bereit sein!« rief Karl Albert in fieberhafter Aufregung. »Aber wie sollen wir Euch für so viele Treue danken?«

»Nichts von Dank – ich verdiene keinen! Beten Sie, Durchlaucht, wie ich beten werde, daß Gott die Augen Ihrer Feinde mit Blindheit verhüllt, und seien Sie gerüstet – Leopold und Lemberg ist die Losung!« –

Die verabredete Stunde kam heran.

Umgekleidet und die Degen umgegürtet, harrten die Prinzen auf das versprochene Zeichen. Der erste Trommelwirbel schallte aus dem Schloßhofe herauf, und im nämlichen Augenblicke öffnete sich die Türe des Turmgemachs; lautlos wie ein Schatten huschte Magdalena herein und führte sie, zu Vorsicht und Stille ermahnend, durch die Nacht über Gang und Turmtreppe in einen schmalen Seitenkorridor. »Gott sei gelobt,« sagte sie, indem sie einen Augenblick anhielt und tief aufatmete … »wir sind an den Wohngemächern vorüber – jetzt ist die ärgste Gefahr überstanden!« Bald war das dunkle Viereck des Schloßhofes erreicht. Gegenüber bei dem schwachen Scheine einiger Laternen war die Wache zu erkennen, welche unter das Gewehr getreten war; zerstreut darum her standen einzelne Soldaten und Offiziere, welche sich plaudernd zusammengefunden hatten. »Jetzt,« flüsterte Magdalena, indem sie einen Wassereimer auf den Kopf hob – »ich gehe voran, als ob ich Wasser aus dem nahen Stadtbrunnen holen wollte … ich tue das täglich. Folgen Sie mir in einiger Entfernung – schreiten Sie unbefangen durch den Hof und aus dem Tore! … dort erwart' ich Sie!«

Sie ging. Arm in Arm, mit hochklopfendem Herzen, schritten die Prinzen quer über den Platz, indem sie sich anstellten, als ob sie in unbefangenem Gespräche begriffen wären. Schon waren sie am Eingange des Tores, und Karl Albert rief dem Soldaten am Schilderhause auf dessen »Wer da?« die Losung und sein möglichst unbefangenes »Gut Freund!« entgegen. Niemand von den Umstehenden beachtete sie; schon waren sie nur noch wenige Schritte von der Stelle im Torbogen, wo das Fallgatter niedergelassen zu werden pflegte; aus dem Fenster der Pförtnerstube hart daneben fiel ein trüber Lichtstrahl aufs Pflaster und ließ die Gestalt des neuen Kastellans erkennen, der auf einer Steinbank an der Türe saß.

Er erhob sich rasch und trat den Kommenden entgegen. Mit den Gewohnheiten des Platzes noch nicht vertraut, fiel es ihm auf, andere Personen als Soldaten aus der Festung kommen zu sehen. »Woher kommen die Herren?« rief er. »Wohin gehen Sie?«

»Das sieht Er wohl,« entgegnete Karl Albert leichthin. »Wir kommen aus der Feste und gehen in die Stadt – halt Er uns nicht auf!«

»Nicht länger, als nötig ist, um meinen Dienst zu tun. Bei wem sind die Herren gewesen in der Feste?«

»Bei dem Kommandanten Graf Guideborn …«

»So?« erwiderte der Kastellan immer lauernder, indem er sich immer breiter in den Torweg stellte. »Wie kommt es denn, daß ich die Herren nicht hereingehen sah und daß auch bei dem Kommandanten von einem Besuche nichts zu hören und zu sehen war?«

»Ach, was soll das Fragen!« rief der Prinz ungeduldig. »Geh Er aus dem Wege, oder mein Degen macht Platz!«

»Oho!« rief der Kastellan. »Geht's aus diesem Tone? Jetzt bin ich meiner Sache gewiß, und die beiden Herren kommen nicht aus dem Tore, ehe der Kommandant sie gesehen hat!«

»Was hast du getan?« rief der Knabe ängstlich, sich an den Arm des Bruders hängend. »Wir sind verloren!«

»Das sind wir nicht!« rief der Kurprinz. »Es ist nur ein Sprung bis ins Freie – zieh deinen Degen, Bruder, wir schlagen uns durch!«

Der Plan war jedoch leichter gefaßt als ausgeführt; der Kastellan hatte einen Stoßdegen von der Wand gerissen und parierte damit mühelos den Angriff der ungeübten Kämpfer. Auf seinen Ruf war schon die Wache herbeigeeilt; im Augenblicke waren die Prinzen umringt und nach kurzem, verzweifeltem Widerstande entwaffnet. Von dem Lärme herbeigerufen eilte auch Magdalena zurück, als gerade Graf Guideborn herangestürmt kam. »Meine Gefangenen?!« wütete er. »Also so hat man mich zu überlisten geglaubt? Das sollte wohl die erste Staffel sein zum Kaiserthrone? – Zurück mit ihnen in den Turm! Ich werde für stärkere Riegel und treuere Wächter zu sorgen wissen! – Aber wie war diese Flucht möglich, wer ist der Verräter unter uns? Ha, ich frage nicht mehr,« fuhr er fort, indem sein Blick auf Magdalena fiel, welche noch immer mitten unter den Soldaten wie ohne Besinnung und ratlos dastand. »Das war niemand anders als die schwarze Hexe dort! Das also war ihre Ergebenheit? Nichts als Heuchelei, um uns sicherzumachen? – Faß Er das Weib, Kastellan, und laß Er es knebeln bis aufs Blut; wir wollen ihr das Verräterhandwerk legen! Mit diesen aber fort in den Turm!«

Der Kastellan vollzog den Befehl ohne Widerstreben; mit rauher Faust packte er Magdalena an der Schulter und versuchte sie zu Boden zu drücken. Gelassen wandte sie sich nach ihm, daß das Licht der Laterne im Torbogen ihr voll ins Angesicht fiel. »Binde mich, Istvan,« sagte sie, »hier sind meine Hände …«

Wie vor dem Anblicke eines furchtbaren Gespenstes taumelte der Mann zurück; ohne selbst recht zu wissen, was er tat, drängte er die Gefangene von den Soldaten hinweg in die dunklere Ecke des Torbogens, während eben ein Detachement die Prinzen in das Schloß zurückgeleitete. »Du, Walpi?« rief er mit unterdrückter Stimme, und wie einst in den glücklichen Tagen der Liebe begann ein kurzes, heißes, hastig geflüstertes Gespräch.

»Ich bin es, Istvan – das ist ein Wink des Himmels, daß wir uns begegnen …«

»Bassam,« knirschte der Vogt, »weiß nicht, ob es ist gewesen Gott oder Teufel, der uns hat lassen begegnen zum ersten Male!«

»… Mich hat's ins Elend gestürzt, mir hat es namenloses Unglück gebracht!«

»Und mir kein Glück! Wollt', ich wär' nie gekommen in deine Stadt! Seit jener Zeit ist von mir gewichen mein guter Stern … ist mir nichts geblieben als Erinnerung … schauerlich und blutig …«

»Es war deine Schuld!« … hauchte Walpi tonlos.

»Meine Schuld? Kann gewesen sein unrecht, was ich hab' getan für Vaterland und Kaiser?«

»Gott mag darüber richten: ich – selber mit noch schwererer Schuld beladen – ich untersteh' mich's nicht! Aber nur jetzt hab' Erbarmen mit mir, Istvan! … Ich habe heute alles gehört; deine ganze Unterredung mit dem Kommandanten … Istvan, diese unglücklichen Gefangenen sind die Söhne meines Landesherrn; sollen sie zum zweiten Male – sollen sie ganz vernichtet werden durch dich?«

»Bassam – was kommen mir überall in Weg?«

»Und wolltest du tun, was jener von dir verlangte? Nein, Istvan! aus Erbarmen mit mir – du wirst es nicht!«

Der Kastellan schwieg eine Sekunde. »Ich werde nicht,« sagte er dann halblaut.

»O Dank!« jubelte Walpi auf. »Dank, tausendfachen Dank! Dafür soll dir alles vergeben und vergessen sein! Jetzt binde mich, Istvan, jetzt will ich alles gern ertragen …«

Mit abwehrender Gebärde, fast mit Schaudern, trat er vor den Händen zurück, die sich ihm entgegenstreckten. »Ich will nicht binden, will nicht mehr berühren diese Hand,« murrte er. »Bassam – will nicht wissen, daß ich dich hab' wiedergesehen … Können wir zwei nicht bleiben an einem Ort …«

»Versteh' ich dich recht?« rief Walpi hastig aufspringend. »Du wolltest … O dann ist alles ausgeglichen zwischen mir und dir! Dann sei gesegnet für immer – im Namen meines unglücklichen Vaters sei gesegnet!«

Sie sprang auf und rannte durch das Tor; nach wenig Schritten war sie in den dunklen Straßen verschwunden. Beinahe gleichzeitig kam Guideborn zurück. »Was? Entflohen?« rief er, als der Kastellan in den Torwinkel leuchtete, wo nichts als ein Strick am Boden lag. »Wie war das möglich?«

»Bassam, weiß ich nicht!« erwiderte der Kastellan trocken und mit gut gespielter Verwunderung, ohne sich durch das Toben des Kommandanten beirren zu lassen. »Hab' ich sie geknebelt fest und geworfen in jenes Eck – hat sich doch losgemacht! Muß wahrhaftig gewesen sein schwarze Hex'!« – –

Wenige Tage nachher herrschte in der Kaiserburg zu Wien lebhafte und ungewöhnliche Bewegung; in den Korridors blieben die sich Begegnenden stehen und gaben sich bedeutsame Winke; überall standen Gruppen im eifrigen Gespräche beisammen, und zu der Antichambre des Kaisers drängten sich die Gesandten aus aller Herren Ländern in größter Anzahl und in ungewöhnlicher Pracht. Es war unverkennbar, daß ein wichtiges Ereignis erwartet wurde.

In seinem Gemache selbst saß Kaiser Karl VI., der nach dem unvermutet frühen Tode seines Bruders Joseph I. den Kaiserthron bestiegen und dafür die unsichere Krone von Spanien hingegeben hatte, um welche er als Karl III. mit Philipp von Anjou in langem, unentschiedenem Kriege gerungen hatte.

Der Kaiser saß an einem Tische, in die Lesung eines Dokumentes vertieft, das vor ihm ausgebreitet lag; er war in vollem Anzuge und trug den schwarzen spanischen Mantel um die Schultern, von welchem allerdings die mächtige französische Allongeperücke sonderbar genug abstach. In der Nähe des Tisches stand Graf Sinzendorf, der Premierminister; in einer Fensterecke lehnte ein kleiner etwas unansehnlicher Mann in unscheinbarer Reitertracht – es war Prinz Eugen von Savoyen, der kaiserliche Generalissimus.

Tiefe, feierliche Stille herrschte in dem Gemache; man mochte fühlen, daß das Züngelchen an der Wage der Weltgeschicke vor einer großen Entscheidung innestand.

Endlich erhob der Kaiser das Haupt; ein ernstes und strenges Angesicht wandte sich dem Feldherrn zu. »Euer Liebden,« sagte er, »lassen sich an den Lorbeeren des Kriegshelden nicht genügen; Sie wollen sich auch jene des Staatsmannes erringen. Dieser Friedenstraktat, den Sie mit Frankreich in Rastatt und Baden für uns beredet haben, ist den Umständen nach ein Meisterstück!«

»Eure Majestät sind zu gnädig,« erwiderte der Prinz, »ich habe kein Geschick zu solchen Dingen und zumal nicht zu einem Friedensschlusse wie dieser!«

»So sind Euer Liebden nicht selbst damit einverstanden?«

»Nein, Majestät,« erwiderte Eugen fest. »Frankreich hat sich so verblutet, daß es mit beiden Händen danach greifen mußte, als England durch Marlboroughs Sturz ihm einen Halm bot, um sich daran zu klammern – für das Deutsche Reich ist dieser Friede ein Unglück. Deutschland muß seine Fehde mit Frankreich früher oder später doch ausfechten, und kann es spielend, wenn alle Reichsfürsten einmütig zusammenstehen um ihren Kaiser. Frankreich begnügt sich jetzt scheinbar mit Landau, aber es gibt darum sein altes Gelüste nicht auf, und wenn wir ihm jetzt weichen, wird es in ein paar Jahren wieder kommen und Elsaß und Lothringen fordern!«

»Euer Liebden sehen etwas Schwarz,« sagte der Kaiser nach einigem Besinnen, »aber diesmal sind wir miteinander einverstanden – auch mir gefällt dieser Friede nicht; es ist eine unter den Bedingungen desselben, die mir widerstrebt!«

»Und ist es erlaubt, nach dieser Bedingung zu fragen?«

»Hier!« rief der Kaiser, auf das Pergament zeigend. »In diesem Paragraphen fordert Frankreich, daß seine Bundesgenossen, die Kurfürsten von Köln und von Bayern, wieder in ihre Länder eingesetzt werden sollen – der Schatten meines Bruders Joseph würde mir ewig zürnen, wenn ich mich dazu herbeiließe!«

»Ich denke,« sagte Prinz Eugen lächelnd, »auf diesen Zorn könnten Eure Majestät es immerhin ankommen lassen! Ich leugne auch nicht, ich habe mit Max Emanuel manche Kampagne durchgemacht und habe ihn liebgewonnen; er mag seine Fehler haben – aber er ist doch ein tüchtiger Mann, und ich möchte es ihm wohl gönnen, daß er aus der Verbannung in sein Land zurückkehren könnte!«

»Dem Reichsfeinde?« rief der Kaiser mit unwilligem Stirnrunzeln. »Der Neutralität zusicherte und doch mitten im Frieden Ulm überfiel?«

»Steht nicht zu leugnen, kaiserliche Majestät! Aber auch sein Bruder in Köln wollte neutral bleiben, und doch wurde sein Gebiet von kriegführenden Truppen besetzt. Da kann ich es Max Emanuel nicht so arg verübeln, wenn er das Prävenire spielte, und habe immer meine Freude gehabt an der listigen Überrumpelung von Ulm! – Auch das Land, das sich so wacker für seinen Landesherrn geschlagen, hätte es wohl verdient, ihn wieder zu bekommen!«

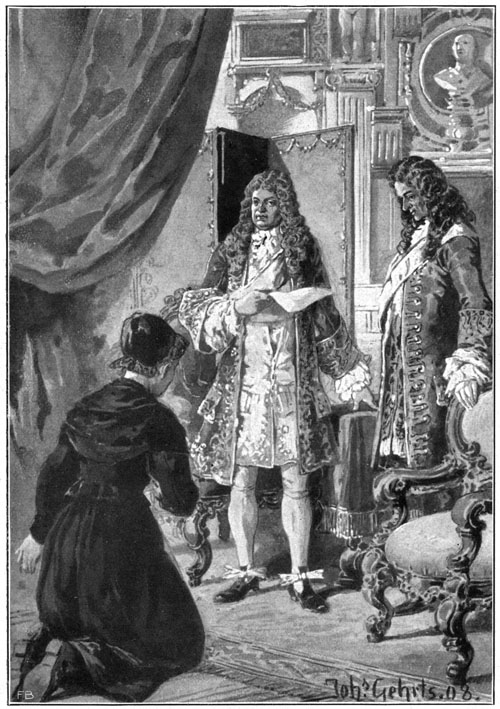

Walpi im Gemache des Kaisers.

Das Antlitz des Kaisers wurde noch finsterer. »Euer Liebden,« sagte er, »sind auch zum Advokaten nicht verdorben, wie ich sehe, aber es gefällt mir nicht, daß Sie die Sache von Rebellen führen … Doch – wir werden unterbrochen!« fuhr er aufhorchend fort: das Läuten eines hellen, feinen Glöckchens schallte herein. »Es ist Zeit zur Messe; Wir wollen darin ein Zeichen erkennen, das Uns der Himmel gibt! Wir wollen vorerst noch einmal beim Herrn Uns Rats erholen und dann Unsern Beschluß fassen!«

Alsbald schritt der feierliche Zug der Kapelle zu und kehrte nach einer kurzen halben Stunde wieder zurück. Als derselbe aus dem Tore der Kapelle trat, hatte sich neugieriges Volk herzugedrängt, um den Kaiser und die vielen Herren in den prächtigen Gewändern zu sehen; die Wachen hatten Mühe, mit gekreuzten Musketen die Menge zurückzuhalten. Schon hatte der Kaiser die untere Stufe erreicht, da drängte Walpi sich gewaltsam zwischen den Soldaten durch und stürzte sich, ehe jemand es zu hindern vermochte, dem Kaiser zu Füßen. Beinahe erschrocken wich dieser zurück und blickte fragend um sich, als ob er erfahren wolle, was diese unerwartete Erscheinung bedeute. »Wer ist Sie? Was will Sie?« fragte er dann ungehalten. »Was drängt Sie sich mir hier in den Weg?«

»Es war keine andere Möglichkeit, zu Euer Majestät zu gelangen,« stammelte Walpi, »ich habe ein Schreiben zu übergeben …«

»Ein Schreiben? Von wem?«

»Von Eurer Majestät Vetter, dem bayerischen Kurprinzen Karl Albert, der in Klagenfurt gefangen gehalten wird.«

Auf dem Antlitz des Kaisers zogen die Wolken des Unmuts sich immer dichter zusammen; die Hofherren begannen zu flüstern, sie erwarteten den Ausbruch eines starken Ungewitters.

»Schon gut,« sagte der Kaiser endlich. »Einer von den Dienstkavalieren mag das Schreiben übernehmen, Wir werden es lesen und sehen, was zu tun ist …«

»Nein,« rief Walpi, als einige Herren vortraten, und drückte das Schreiben bergend an ihre Brust. »Ich habe geschworen, es nur in Eurer Majestät Hände zu legen!«

Die Lage des Kaisers gegenüber dem versammelten Hofe und dem neugierig lauschenden Volke ward immer peinlicher; unschlüssig stand er noch, als Prinz Eugen sich etwas vorneigte und ihm einige Worte zuflüsterte. »Ich denke, Majestät sollten die Person hören,« sagte er. »Könnte der liebe Gott nicht auch nach der Messe ein Zeichen geben, wie zuvor das mit der Glocke?«

»So bringen Euer Liebden die Person und ihr Schreiben zu mir,« sagte der Kaiser lächelnd und schritt hinweg.

Nach wenigen Augenblicken kniete Walpi im Gemache des Kaisers. Er saß wieder am Tische: das Schreiben des bayerischen Prinzen lag vor ihm, er las, und es schien, als wäre er bewegt und könne nicht zu Ende kommen mit dem Lesen. Als er sich endlich erhob, ruhte sein Auge durchdringend auf der offenen Stirne seines ruhmgekrönten Feldherrn. »Ein erschütterndes Beispiel, Euer Liebden,« sagte er. »Was sind doch wir Gewaltige der Erde in all unserer Macht! – Ich kann nicht zweifeln, daß diese Blätter Wahrheit enthalten – ich fürchte, es ist hier manches anders, als man mir berichtet, und manches ist geschehen, was ich nicht verantworten will! Sie aber,« fuhr er zu Walpi gewendet fort, »die Sie mir die Botschaft gebracht hat, wie kam Sie dazu? Rede Sie offen – ich will alles wissen.«

Walpi erzählte die dunkle Geschichte ihres Lebens; sinnend lauschte der Kaiser dem einfachen, erschütternden Berichte.

»Sinzendorf,« sagte er, nachdem derselbe lange geendet war, »glauben Sie wohl, daß Wir nach Recht und Gerechtigkeit regiert und Unsern kaiserlichen Pflichten genügt haben?«

»Majestät, welche Frage! …« rief beteuernd der Minister.

»Es ist gut,« – erwiderte der Kaiser abwehrend. »Wir glauben auch, sagen zu können, daß Wir Unsere Schuldigkeit getan – aber Wir möchten wohl wissen, ob Wir nach sotanem Regimente Uns solcher Liebe zu versehen hätten und solcher Treue! – Ich hätte nicht geglaubt, daß ich noch einmal dazu kommen würde, diesen Max Emanuel zu beneiden!«

Rasch trat er an den Tisch und setzte mit einem Federzuge seinen Namen auf das Dokument. »Sehen Euer Liebden, Herr Generalissimus?« rief er dann. »Die bewußte Bedingung ist kein Hindernis mehr. – Verkünden Sie es Ihren Höfen, meine Herren – Wir haben den Frieden mit Frankreich unterzeichnet!«

Mit erfreutem Angesichte neigte sich Prinz Eugen vor dem Kaiser, ein Gemurmel des Beifalls durchflog die Reihen der Hofherren und Gesandten.

»Wen senden Wir nun mit der Nachricht ab?« begann der Kaiser wieder, indem er in der Runde umhersah. »Sie – Herr Graf Preiner,« fuhr er fort, auf einen Mann mit ehrwürdigem, wohlwollendem Greisenantlitz deutend. »Reisen Sie nach Klagenfurt; grüßen Sie meine Vettern von Bayern: es soll mich freuen, sie einmal in Wien bei mir begrüßen zu können. Eilen Sie – doch soll darum dieser treuen Seele die Freude nicht verkümmert werden, die Botschaft noch vor Ihnen zu überbringen … Ein Gespann aus Unserem Marstall soll dafür sorgen.«

Er wandte sich; im Vorüberschreiten blieb er noch einmal vor Walpi stehen und reichte ihr gnädig die Hand zum Kusse. –

Der Herbst hatte bereits begonnen, als Kurfürst Max Emanuel in dem Refektorium eines kleinen Klosters am Lech hin und wieder schritt und mit erwartenden Blicken durch das Fenster nach der Straße schaute. Er war von Paris her auf dem Wege, um in Bayern und München einzuziehen. In diesem Kloster sollte er nach der Verabredung mit seinen aus Österreich kommenden Söhnen zusammentreffen. Der Kurfürst hatte sichtbar gealtert; sein Haar war stark mit Grau gemischt, dennoch war in Blick und Gebärde das alte Feuer nicht zu verkennen, das ihn unruhig hin und wieder trieb. Da flog die Türe auf: ein Jüngling stürzte herein, ein schöner Knabe folgte – sie standen mit ausgebreiteten Armen und wagten doch nicht, weiter fortzuschreiten – Kinder und Vater kannten sich nicht mehr. »… Bist du … seid ihr? …« rief Max Emanuel … »Sind das meine …« Die Stimme versagte ihm; er wankte und brach in einen Lehnstuhl zusammen, als die beiden auf ihn zueilten: Karl Albert warf sich ihm schluchzend an den Hals, Philipp lag auf den Knieen und bedeckte seine Hand mit Küssen und Tränen.

Es dauerte lange, bis der erste Rausch des Entzückens sich gelegt hatte, und die Wiedervereinigten Zeit gewannen, an Walpi zu denken, welche im Geleite der Prinzen gekommen war und nun schweigend beiseite stand, ein seliges Lächeln im Antlitz. Karl Albert führte sie vor den Kurfürsten, der, bereits von allem unterrichtet, die Knieende aufhob und in seinen Armen empfing. »Hier ist deine Stelle, wackeres Mädchen!« rief er. »Das Andenken deines braven Vaters soll wieder zu Ehren kommen – dich aber will ich in den Adelstand des Landes erheben, du sollst stets an meinem Hofe bleiben zum lebenden Zeichen, wie ich die Treue zu ehren weiß!«

»Nein, Durchlaucht,« sagte Walpi demütig, aber fest – »keine Ehren, keine Auszeichnungen für mich, kein Wort von Dank – an mir ist es, dem Ewigen zu danken, der meine Reue nicht ganz verwarf! Die Kinder liegen wieder am Herzen des Vaters – mein Versprechen ist erfüllt – mein Geschäft in dieser Welt ist vollbracht: ich habe fortan nichts mehr zu tun und zu suchen in ihr.« –

Vergebens waren Bitten, Zureden und Ermahnungen; Walpi blieb bei ihrem Entschlusse und lehnte auch kurfürstliches Geleit und Wagen ab. Als Max Emanuel nach dem Schlosse Lichtenberg aufbrach, wo die Kurfürstin mit den übrigen Kindern ihn erwartete, wanderte sie München zu, wie sie es verlassen hatte: zu Fuß, Bündel und Wanderstab in der Hand. –

Am Abend des 17. September 1715 hatte sich in der Gaststube des Jägerwirtshauses im Tal zu München eine kleine Gesellschaft zusammengefunden, die, lange Jahre getrennt, heute wieder ohne Furcht sich begrüßen konnte, denn noch vor Abend sollte Kurfürst Max Emanuel, für den sie so redlich gestritten und gelitten, seinen Einzug in der Hauptstadt halten. Es waren Xaver, der Vetter des Jägerwirts, Posthalter Kirner von Anzing und der ehemalige Hofdiener Engelhard. Eben hatte dieser die Erzählung seiner Abenteuer beendet, wie es ihm in der Mordweihnacht gelungen war, aus der Stadt zu entkommen und Freising zu erreichen, und wie er dort im Franziskanerkloster als dienender Bruder und Koch unter dem Namen Frater Felix sich jahrelang verborgen hatte.

»Nun,« begann Posthalter Kirner lachend, »mir ist es besser ergangen! Ich saß schon fest in der Falle, und nur meinem Goldfüchsel habe ich's zu danken, daß ich nicht denselben Weg wandern mußte wie unsere wackeren Freunde Jäger, Senser und Eder! Dafür hat's auch das Gnadenbrot bei mir und den Meinigen! Ich war heimlich nach Anzing gekommen, wollte noch Abschied nehmen von meinem Weibe und mich mit Geld versehen für die Flucht – noch vor dem Morgen wollt' ich fort, da hören wir's rasseln und klappern … ein ganzer Trupp von Husaren hat richtig das ganze Posthaus umstellt. Was war da zu tun? Ich trat eben resolut dem Wachtmeister entgegen, machte gute Miene zum bösen Spiel und sagte ihm, wie ich wohl einsehe, daß ich mich darein geben müßte, sie sollten mir nur erlauben, auch zu reiten, weil ich lange krank gewesen und auf den Beinen nicht recht fort könne; wenn auch mein Gaul einen kranken Fuß habe, hoffte ich doch, so gut als im Gehen ihnen nachzukommen! Hies! rief ich meinem Knechte zu, sattle mir das Goldfüchsel mit dem verbundenen Fuße – der Kerl verstand mich prächtig, und wie's zum Aufsitzen ging, da hatte mein Goldfüchsel einen Verband um den Huf, als wenn es Steingallen hätte und noch zehn Krankheiten dazu. So ging's langsam bis gegen den Forst hinter Trudering; da ward's mir zu langweilig, ich sagte, ich müßte absteigen und nach dem Fuße meines Pferdes sehen, und die Tölpel von Panduren ließen's richtig geschehen … im Hui den Verband losmachen, in den Sattel springen, dem Goldfüchsel die Sporen einsetzen und davonsprengen wie der Wind, das war nur ein Augenblick! Erst standen sie wie verhagelt, dann jagten sie hinterdrein und ließen mir ihre Kugeln um die Ohren pfeifen, aber mein Goldfüchsel streckte sich, als wenn es länger werden wollte um ein paar Pferdeköpfe … Bald war der Wald erreicht – ich war geborgen; seitdem habe ich mir einen falschen Bart angeschafft und bin als Tablettkrämer herumgezogen im Lande und lebe noch, um mich des Tages zu freuen, auf den wir alle so sicher gehofft haben!«

»Und für den so viele geblutet haben auf dem Schafott und im Felde,« sagte Xaver, »auch der wackere Wachtmeister Dallmayer ist drunter; er ist an meiner Seite gefallen in der Schlacht von Aidenbach – dafür wollen wir Lebendige an die Braven denken, die unseren Wahlspruch wahr gemacht haben und gut bayerisch gestorben sind!«

Festlich klangen die Gläser aneinander, wie Glocken, die zum Grabe läuten und doch an die Auferstehung mahnen.

»Noch eine Flasche!« rief der Posthalter. »Wir haben Zeit, denn es wird wohl später Abend werden, bis der Kurfürst kommt. Es ist alles lebendig draußen, damit die Häuser geschmückt und beleuchtet sind bei seinem Einzuge!«

»Jawohl,« sagte Engelhard, »die Bürger lassen sich's nicht wehren, trotz des Bürgermeisters Vacchieri, der alle Feierlichkeiten verboten und bekannt gemacht hat, die Bürger sollten nur warten; der Kurfürst wolle inkognito einziehen, und werde es schon wissen lassen, wenn er erlaube, daß die Bürger sich eine Freude machen dürften …«

»Der Übermütige!« entgegnete Kirner. »Wie er es nur wagt, den Kurfürsten abzuwarten! Aber ich denke, sein Regiment hat auch die längste Zeit gedauert!«

»Und was ist wohl aus seinem Genossen, aus dem sauberen Pfleger Ettlinger von Starnberg geworden?« fragte Engelhard.

»Der ist lange fort,« erwiderte Xaver. »Die Kaiserlichen selber wollten nichts mehr wissen von dem Judas – der ist verschollen und wohl lange schon gestorben und verdorben!«

»Das ist eigentlich schade,« sagte Kirner. »Ich hätte ihm gern einen Platz an dem höchsten Galgen vergönnt – aber wo er auch sein mag, die ärgste Strafe trägt er doch mit sich herum!«

Xaver wurde abgerufen; im Nebengemach, hieß es, sei jemand Fremder, der ihn zu sprechen verlange.

Mit einem Schrei taumelte Xaver zurück, als er in den wohlbekannten Verschlag trat und Walpi vor ihm stand. Alles in der ganzen Stube war noch wie vor Jahren, nur sie war traurig verändert; es gehörte das Auge der Liebe dazu, um sie wieder zu erkennen. »Jungfer … Walpi …« stammelte Xaver. »Ist Sie es denn wirklich? Sie lebt? Sie kommt zu uns zurück? O welche Freude für mich! Ich hab' Ihr alles redlich bewahrt. Wie damals alles verkauft wurde, habe ich die Wirtschaft von dritter Hand ersteigert und treulich für Sie verwaltet. Sie kann's jede Stunde in Empfang nehmen bei Heller und Pfennig …«

»Ich komme nicht deshalb,« sagte Walpi, »ich komme nur, um Abschied zu nehmen und auch dem Vetter das Unrecht abzubitten, das ich Ihm angetan. Dann hab' ich auch eine Frag' an Ihn … Er hat mir versprochen, dafür zu sorgen, daß mein Vater ein ehrliches Begräbnis bekommt in geweihter Erde …«

»Ich hab's versprochen und auch gehalten. Nach wenigen Tagen wurde es mir nicht verwehrt, den zerstückelten Leichnam abzunehmen … Er liegt auf dem Haidhauser Kirchhofe; der Pfarrer war dabei, wie wir ihn eingegraben haben, allein und in stiller Nacht …«

Walpi schwankte und sank auf das alte Ruhebett nieder. »Will Er mir einen letzten Gefallen tun und mich hinführen?« sagte sie mit gebrochener Stimme.

»Gern!« rief Xaver gerührt. »Wohin Sie will – ich geh mit der Jungfer – bis ans End' der Welt!« –

Bald stand das Paar in einem Winkel des Haidhauser Kirchhofs; kein Kreuz, kein Zeichen, kein Hügel schmückte das Grab des Jägerwirts.

Walpi warf sich auf den Boden in das Gras, in welchem sie ihr Antlitz verbarg und weinte laut und bitterlich … »Vater,« schluchzte sie, »ich bin's – dein Kind, deine Walpi ist's … Hörst du mich denn nicht mehr? Ich habe getan, was du mir aufgetragen … O nur noch einmal sag mir, daß du mir verzeihst …«

Xaver hob sie tröstend empor. »Komm Sie fort von hier, Jungfer,« sagte er. »Sag' Sie mir, wohin ich Sie führen soll?«

»Ja,« erwiderte Walpi schwach, »geb' Er mir auch noch auf meinem letzten Wege das Geleit – führ' Er mich auf den Anger hinunter zu den Klarissinnen …«

»Ins Kloster? Was will die Jungfer dort?«

»Kann Er fragen, Vetter? Dort will ich bleiben und will versuchen, ob ich im Gebet zur Ruhe kommen kann und zum Heil für meine arme Seele!«

Xaver sah stumm vor sich nieder. »Vielleicht,« sagte er dann, »gäb' es doch noch einen anderen Weg … Wenn die Jungfer sich entschließen könnt' – wenn Sie bei mir bleiben und mit mir teilen wollte, was ich hab' … ich würde Sie lieb haben, wie immer – wir wollten zusammen trauern …«

»Es ist unmöglich,« entgegnete Walpi – »das Mädchen, das Er einst geliebt hat, ist lange nicht mehr – für die Unglückliche aber, die vor Ihm steht, gibt es kein Geschäft mehr auf Erden als Gebet und Reue …«

Am Abend, als die Stadt vom Jubel widerhallte bei Max Emanuels Einzuge, schloß sich die Klosterpforte hinter ihr für immer; sie ward die treue Dienerin und Freundin der Prinzessin Marianne Karoline, die dort untergebracht worden war und, durch lange Jahre mit dem Frieden des Klosters vertraut, dort ebenfalls den Schleier genommen hatte.

In Land und Stadt zog nach langer Trübsal und Bedrängnis Frieden und Wohlstand wieder ein; Bürgermeister Vacchieri wurde entlassen, Hauptmann Mayer, Kammerrat Neusönner und die übrigen Gefangenen befreit und zu Ehren und Würden wieder hergestellt; der Toten ward in zahlreichen Stiftungen und Seelmessen gedacht. Die letzten Regierungsjahre Max Emanuels waren dem Wohle seines Volkes geweiht – das Unglück hatte ihn geläutert.

![]()

Zwei Jahrhunderte sind seit jenen Tagen vergangen: andere Gesinnungen und Sitten sind entstanden, Staaten und Völker haben der alten Feindschaft entsagt und haben sich wieder gefunden als Freunde und Brüder. Die Ereignisse jener Tage leben nur noch in Bruchstücken im Gedächtnisse der Gegenwart; manchen wackeren Namen hat sie vergessen, darunter jene der treuen Münchner Bürger von 1705, und von den Tausenden, die täglich über den Marienplatz gehen, gedenkt wohl nicht einer des blutigen Schauspiels, dessen Zeuge dieser einst gewesen. Das empfand schmerzlich das edle Königsherz Maximilians II., in welchem selbst die Treue ihren schönsten Wohnsitz hatte; er wollte, daß auch die Treue jener Männer nicht ohne Denkmal bleiben sollte – er beauftragte den Schreiber dieser Geschichte, dieses Denkmal zu erschaffen: sein ist das Verdienst, wenn es diesem vielleicht nicht gänzlich mißlang.

![]()