|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Ruf nach Jena und eine »Uebertölpelung«. – Göthe und Schiller. – Vorbereitung zur Professur und das Magisterdiplom. – Bürger in Weimar. – Abgang des Dichters nach Jena. – Das Athen an der Saale. – Wie das erste »Abenteuer« auf dem Katheder glücklich und rühmlich bestanden wurde. – Ein überrheinisches Seitenstück. – Schiller's Republikanismus. – Akademische Kehrseiten. – Line und Lotte. – Der Moment des befreiten Herzens zu Lauchstädt. – Süßes Geplauder. – Dualismus der Liebe. – Das Ideal und die Wirklichkeit. – Die Lösung. – Eine frohe Weihnacht. – In der Dorfkirche von Wenigenjena. – Stimmen aus dem Honigmond. – Schluß der Wanderjahre.

Die Sehnsucht, womit er nach dem Rudolstadter Sommeridyll zurückblickte, möglichst beschwichtigend, begann unser Dichter, wieder in Weimar eingewohnt, sein Winterleben mit dem Vorsatz, wenig mit den Menschen zu verkehren und bei seinem Thee und seiner Pfeife recht fleißig zu arbeiten. In einer kleinen Stadt ist jedoch eine Einsiedlerexistenz nicht leicht durchzuführen und so konnte sich Schiller dem Weimarer Gesellschaftsleben nicht ganz entziehen. Es gingen in diesem Winter auch einige Persönlichkeiten an ihm vorüber, die ihm Interesse erregten. So der geistvolle Sonderling Moritz, der Verfasser des Anton Reiser, bei welchem unser Dichter »über einige seiner Lieblingsgefühle viele Berührungspunkte fand;« so ferner der preußische Legationssecretair Schubart, ein Sohn des Gefangenen vom Hohenasperg, welcher Letztere endlich aus seinem Gefängniß befreit worden war und jetzt äußerlich behaglich, aber freilich gebrochenen Geistes in Stuttgart lebte, wo er am 10. Oktober 1791 gestorben ist. Der junge Schubart kam von Berlin her und erzählte dem Landsmann, daß dessen Don Carlos auf speziellen königlichen Befehl daselbst aufgeführt worden sei und augenscheinlich auf den König einen sehr bedeutenden Eindruck gemacht habe. Insbesondere sei die Szene Posa's mit Philipp dem Zweiten Friedrich Wilhelm dem Zweiten (!) »sehr ans Herz gegangen.« Scherzend schrieb Schiller bei dieser Gelegenheit an die Freundinnen in Rudolstadt: »Ich erwarte nun alle Tage eine Vocation nach Berlin, um Herzberg's Stelle zu übernehmen und den preußischen Staat zu regieren«Schiller und Lotte, S. 174. Vgl. Sch. Briefw. mit K. I, 371, 389..

Zwar nicht nach Berlin, aber nach Jena, nicht auf die Ministerbank, aber auf den akademischen Lehrstuhl erhielt, bevor das Jahr zu Ende ging, unser Dichter eine Vocation, und zwar in Folge des Aufsehens, welches seine Geschichte des Abfalls der Niederlande gemacht hatte. Es war ihm zugleich lieb und leid. »Du wirst in zwei oder drei Monaten aller Wahrscheinlichkeit nach die Nachricht erhalten, daß ich Professor der Geschichte in Jena geworden bin – schrieb er am 15. Dezember an Körner. Es ist fast so gut als richtig. Vor einer Stunde schickte mir Göthe das Rescript aus der Regierung, worin mir vorläufige Weisung gegeben wird, mich darauf einzurichten. Man hat mich hier übertölpelt, Voigt vorzüglich, der es sehr warm beförderte. Meine Idee war es fast immer, aber ich wollte wenigstens noch einige Jahre zu meiner besseren Vorbereitung verstreichen lassen. Eichhorn's Abgang (von Jena nach Göttingen) macht es aber gewissermaßen dringend. Voigt sondirte mich, an demselben Abend ging ein Brief an den Herzog von Weimar ab, der just in Gotha war mit Göthe; dort wurde es gleich von ihnen eingeleitet und bei ihrer Zurückkunft kam's als eine öffentliche Sache an die Regierung. Göthe beförderte es gleichfalls mit Lebhaftigkeit und machte mir selbst Muth dazu. Ich bin in dem schrecklichsten Drang, wie ich neben den vielen, vielen Arbeiten, die mir den Winter bevorstehen und des Geldes wegen höchst nothwendig sind, nur eine flüchtige Vorbereitung machen soll. Göthe sagt mir zwar: docendo discitur; aber die Herren wissen alle nicht, wie wenig Gelehrsamkeit bei mir vorauszusetzen ist. Dazu kommt nun, daß mich der Antritt der Professur in allerlei neue Unkosten setzen wird, Lehrsaal u. dgl. nicht einmal gerechnet. Magister philosophiae muß ich auch werden, welches nicht ohne Geld abgeht. Freilich wird es heller hinter dieser trüben Periode, denn nun scheint sich doch mein Schicksal endlich fixiren zu wollen.« Gegen die Schwestern Lengefeld ließ er sich unterm 28. Dezember so über die Angelegenheit heraus: »Es ist beinahe schon richtig, daß ich als Professor der Geschichte künftiges Frühjahr nach Jena gehe. So sehr es im Ganzen mit meinen Wünschen übereinstimmt, so wenig bin ich von der Geschwindigkeit erbaut, womit es betrieben wird. Ich selbst habe keinen Schritt in der Sache gethan, habe mich aber übertölpeln lassen und jetzt, da es zu spät ist, möchte ich gerne zurücktreten. Alle die schönen paar Jahre von Unabhängigkeit, die ich mir träumte, sind dahin, mein schöner künftiger Sommer in Rudolstadt ist auch fort und dies Alles soll mir ein heilloser Katheder ersetzen. Göthe habe ich unterdessen einmal besucht. Er ist bei dieser Sache überaus thätig gewesen und zeigt viele Theilnehmung an dem, was er glaubt, daß es zu meinem Glücke beitragen würde. Ob es mich glücklich macht, wird sich erst in ein paar Jahren ausweisen. Ich lobe mir doch die goldene Freiheit. In dieser neuen Lage werde ich mir selbst lächerlich vorkommen. Mancher Student weiß vielleicht schon mehr Geschichte als der Herr Professor. Indessen denke ich hier wie Sancho Pansa über seine Statthalterschaft: wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand, und habe ich nur erst die Insel, so will ich sie regieren wie ein Daus! Wie ich mit meinen Herren Collegen den Professoren zurechtkomme, ist eine andere Frage.« Körner ermuthigte den Freund zur Annahme des Rufes, auch darum, weil die Besoldung der Professur, welche Schiller gewiß mit Ehren bekleiden würde, wenigstens einen Theil seiner Bedürfnisse decken werde. Die Antwort des Dichters vom 25. Dezember zeigt, was er eigentlich mit dem »übertölpeln« gemeint hatte. Er schrieb: »Du setzest voraus, daß mir ein Fixum ausgeworfen würde; darin irrst du dich sehr. Woher nehmen?« Also die fünf Höfe von Weimar, Gotha, Koburg, Meiningen und Hildburghausen – Jena war die gemeinschaftliche Landesuniversität dieser Staaten – hatten zusammen nicht die Mittel, einem Professor wie Schiller eine Besoldung auszuwerfen, selbst nicht die kleinste! Das ist auch ein Beitrag, und wahrlich kein tröstlicher, zur Kulturgeschichte des Jahrhunderts der Aufklärung. Der gute Körner gestand dem Freunde, daß er von dieser besoldungslosen Professur wenig erbaut sei. »Es ist jetzt zu spät, über die Sache zu reden – schrieb er am 30. Dezember – aber soviel muß ich dir doch sagen, daß Jena an dir und du nicht an dem Professortitel eine Acquisition machst. An deiner Stelle würde ich wenigstens merken lassen, daß ich das fühlte.« Schiller jedoch dachte viel zu adlich, diesem Rathe zu folgen. Er wollte sich zu keiner »Bettelei« erniedrigen und äußerte gegen den Freund: »Mein ganzes Absehen bei dieser Sache ist, in eine gewisse Rechtlichkeit und bürgerliche Verbindung einzutreten, wo mich eine bessere Versorgung finden kann.« In seinen Briefen von damals findet sich keine ausdrückliche Hindeutung auf die Hoffnung, vermittelst des Amtes, zu dem er berufen wurde, sich die, wie wir wissen, ersehnte häusliche Existenz gründen zu können; allein dessenungeachtet dürfen wir annehmen, daß hauptsächlich diese Hoffnung es war, was ihn bestimmte, der »goldenen Freiheit« zu entsagen und sich durch Uebernahme der Professur mit der Zeit die Mittel zur Gründung einer Familie zu verschaffen.

Wie aus Vorstehendem erhellt, hatte sich Göthe die Berufung Schiller's nach Jena sehr angelegen sein lassen, und so dürfte hier ein passender Ort sein, die damalige Stellung der Beiden zu einander näher ins Auge zu fassen. Karoline, indem sie dem Freunde zur Professur Glück wünschte, schrieb am 29. Dezember: »Den Antheil Göthe's an dieser Sache finde ich sehr natürlich und habe ihn erwartet; es müßte sonderbar gehen, wenn Menschen wie ihr diesen nicht an einander nähmet.« Nun wird freilich unsere Vorstellung von Göthe's »Antheil an dieser Sache« bedeutend angekältet und herabgestimmt, wenn wir den Conseilsbericht von seiner Hand lesen, worin er dem Herzog die Berufung Schiller's empfahl. Er lautet: »Ein Herr Friedrich Schiller, welcher sich durch eine Geschichte des Abfalls der Niederlande bekannt gemacht hat, soll geneigt sein, sich an der Universität Jena zu habilitiren. Die Möglichkeit dieser Acquisition dürfte um so mehr zu beachten sein, als man sie gratis haben könnte«Stahr, Weimar und Jena, I, 426.. Das klingt allerdings so kühl, daß es Gegnern Göthe's nicht eben schwer fallen mußte, daraus den Schluß zu ziehen, der Herr Minister habe zu Schiller's Berufung zur besoldungslosen Professur in Jena nur mitgewirkt, um den Mann, dessen aufstrebender Ruhm ihn genirt hätte, aus Weimar zu entfernen und zugleich aus der poetischen Laufbahn zu werfen. Das hieß aber der großen Seele Göthe's eine gemeinste Eigenschaft andichten, den Neid, welchen nie gekannt zu haben er mit Recht sich rühmen durfteViele Pfade bin ich geloffen,

Auf dem Neidpfad hat mich Keiner betroffen.. Es ist wahr, es wäre ihm, der sein Lebenlang mit hoher Uneigennützigkeit so Vielen und sogar Unwürdigen hülfreich beigesprungen, besser angestanden, wenn er in dieser Angelegenheit nicht allein das Wohl der Universität Jena, sondern auch das Wohl Schiller's berücksichtigt hätte. Aber vielleicht ist ihm, der die Bemühung um das tägliche Brot nie gekannt, gar nicht eingefallen, was es hieße, das tägliche Brot sich erarbeiten zu müssen. Die Glücklichen, an welche die gemeine Sorge um des Lebens Nothdurft nie herantritt, sind nicht selten so vergeßlich. Und dann darf man, um gerecht zu sein, Zweierlei nicht übersehen: erstlich, daß Göthe nach seiner Zurückkunft aus Italien, wo er so glücklich gewesen und wohin er sich so schmerzlich zurücksehnte, in mannigfacher und herber Gemüthsbedrängniß sich befand, die seine Theilnahme für Andere nothwendig erkälten mußte; und zweitens, daß sein Verhältniß zu Schiller's bisheriger Richtung das einer ausgesprochenen Antipathie war, welche zu mindern die in der Allgemeinen Literaturzeitung neuerlich erschienene, zwar tüchtige und gerechte, jedoch keineswegs unbedingt anerkennende Rezension des Egmont von Schiller's Hand auch nicht eben dienlich sein konnte.

»Aus Italien, dem formreichen, war ich in das gestaltlose Deutschland zurückgewiesen, heiteren Himmel mit einem düsteren zu vertauschen. Die Freunde, statt mich zu trösten und wieder an sich zu ziehen, brachten mich zur Verzweiflung. Mein Entzücken über entferntere, kaum bekannte Gegenstände, mein Leiden, mein Klagen über das Verlorene schien sie zu beleidigen; ich vermißte jede Theilnahme, Niemand verstand meine Sprache.« Mit diesen Worten deutet Göthe an, wie unerquicklich seine Lage war, als er sich in Weimar wieder »nothdürftig« eingerichtet hatteGöthe's Werke, LVIII, 115.. Nachdem er unter der milden Sonne des Südens an zwei Jahre lang in zwang- und sorgloser Muße sich selbst und seinen künstlerischen Neigungen gelebt, verstimmte ihn daheim so Vieles, Alles: – die Rauhheit des Klima's, die wachsende Vorliebe seines herzoglichen Freundes für das Soldatenwesen, die Misere einer kleinstaatlichen Ministerschaft, die Vertrödelung einer kostbaren Zeit durch das unfruchtbare, zerreibende Hofleben, endlich das allgemeine schwüle Unbehagen, womit die schwarz und immer schwärzer sich thürmenden revolutionären Gewitterwolken die Gemüther drückten. Zum Glück fand er zu dieser Zeit das »Veilchen«, die »liebe Kleine«, Christiane Vulpius, welche ohne Priestersegen seine Frau wurde und ihm wenigstens innerhalb seiner vier Pfähle ein häusliches Behagen schuf, das ausreichte, ihn die hochherrlichen Römischen Elegieen dichten zu lassen, welche nicht, wie die darin fingirte Situation glauben ließ, in den Armen eines römischen, sondern eines deutschen Mädchens empfunden wurden»Angenehme häuslich-gesellige Verhältnisse gaben mir Muth und Stimmung, die römischen Elegieen auszuarbeiten.« Göthe's Werke (Ausg. von 1840), XXVII, 12., Aber gerade das Verhältniß zu Christiane, welche in ihrer anspruchslosen Anhänglichkeit viel mehr, als weiblicher Neid und weibischer Klatsch zugeben will, zu Göthe's Lebensglück beigetragen hat, legte ihm eine neue Prüfung auf, – die Verbitterung des schönen Verhältnisses zu Charlotte von Stein, die sich früher entschieden geweigert hatte, seine Frau zu werden, und es jetzt doch »nicht ertragen konnte, den aus Italien heimgekehrten Herkules nicht mehr am Spinnrocken der abstracten Liebessehnsucht in alle Ewigkeit fortspinnen zu sehen«Worte Stahr's (a. a. O. II, 169), welcher auch eine schöngeschriebene Apologie Christiane's gibt (II, 186 fg.). Die ganze Qual und Pein, welche Charlotte's Eifersucht Göthe verursachte, ist im 3. Band seiner Briefe an sie dargelegt.. Es mochte freilich selbst einer Frau, wie Charlotte von Stein war, schwer fallen, von der Rolle einer angebeteten Geliebten zu der einer verehrten Freundin herabzusteigen; aber dennoch wäre es nur billig gewesen, daß sie nicht verlangt hätte, der vierzigjährige Göthe sollte noch ferner die Rolle des schmachtenden Seladon einer nahezu fünfzigjährigen Matrone spielen. Bei solchen, aus Alledem resultirenden Verstimmungen Göthe's war es kein Wunder, daß seine jenseits der Alpen gewonnene Kunstanschauung ihn nicht mit Anerkennung, ja nicht einmal mit Unbefangenheit auf die literarische Bewegung blicken ließ, aus welcher während seiner Abwesenheit Schiller's junger Ruhm hervorgegangen. Er mag das selber darlegen. »Nach meiner Zurückkunft aus Italien – erzählt er – wo ich mich zu größerer Bestimmtheit und Reinheit in allen Kunstfächern auszubilden gesucht hatte, unbekümmert, was während der Zeit in Deutschland vorgegangen, fand ich neuere und ältere Dichterwerke in großem Ansehen, von ausgebreiteter Wirkung, leider solche, die mich äußerst anwiderten, ich nenne nur Heinse's Ardinghello und Schiller's Räuber. Jener war mir verhaßt, weil er Sinnlichkeit und abstruse Denkweisen durch bildende Kunst zu veredeln und aufzustutzen unternahm, dieser, weil ein kraftvolles, aber unreifes Talent gerade die ethischen und theatralischen Paradoxen, von denen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über das Vaterland ausgegossen hatte. Das Rumoren, das im Vaterland dadurch erregt, der Beifall, der jenen wunderlichen Ausgeburten allgemein, so von wilden Studenten als von der gebildeten Hofdame gezollt ward, erschreckte mich; denn ich glaubte all mein Bemühen völlig verloren zu sehen, die Gegenstände, zu welchen, die Art und Weise, wie ich mich gebildet hatte, schienen mir beseitigt und gelähmt. Ich war sehr betroffen. Die Betrachtung der bildenden Kunst, die Ausübung der Dichtkunst hätte ich gerne völlig aufgegeben, wenn es möglich gewesen wäre; denn wo war eine Aussicht, jene Productionen von genialem Werth und wilder Form zu überbieten? Man denke sich meinen Zustand! Die reinsten Anschauungen suchte ich zu nähren und mitzutheilen – und nun fand ich mich zwischen Ardinghello und Franz Moor eingeklemmt. Ich vermied Schillern, der, sich in Weimar aufhaltend, in meiner Nachbarschaft wohnte. Die Erscheinung des Don Carlos war nicht geeignet, mich ihm näher zu führen; alle Versuche von Personen, die ihm und mir gleich nahe standen, lehnte ich ab und so lebten wir eine Zeit lang neben einander fort. An keine Vereinigung war zu denken. Selbst das milde Zureden eines Dalberg – (nämlich des Coadjutors in Erfurt) – der Schillern nach Würden zu ehren verstand, blieb fruchtlos, ja meine Gründe, die ich jeder Vereinigung entgegensetzte, waren schwer zu widerlegen. Niemand konnte leugnen, daß zwischen zwei Geistesantipoden mehr als ein Erddiameter die Scheidung mache, da sie denn beiderseits als Pole gelten mögen, aber eben deßwegen in Eins nicht zusammenfallen können«Göthe's Werke, XXVII, 34–36.. In Eins zusammenfallen konnten sie freilich nicht, wohl aber, wie die Zeit lehrte, konnten sie zusammenkommen, recht nahe zusammenkommen. Im Uebrigen hätte man von Göthe's Feingefühl schon damals billig erwarten dürfen, daß er zwischen dem Dichter der Räuber und dem Verfasser des Ardinghello zu unterscheiden wüßte.

Nicht weniger merkwürdig als die Bekenntnisse Göthe's in Beziehung auf Schiller sind die des Letzteren in Betreff des Ersteren. Wenn die spätere Freundschaft zwischen den beiden Heroen zu den besten Ergebnissen der deutschen Kulturgeschichte gehört – was doch wohl kein Einsichtiger wird bestreiten wollen – so ist es von höchstem Interesse, zu betrachten, welche außerordentlichen Entfernungen jeder von ihnen zu durchschreiten hatte, bis zu dem Punkte, wo sie sich fanden. Es ist ein förmlicher psychologischer Prozeß, bitter und herbe genug in seiner Gährung. Am 2. Februar 1789 schrieb Schiller an Körner: »Oefters um Göthe zu sein würde mich unglücklich machen. Er hat auch gegen seine nächsten Freunde kein Moment der Ergießung, er ist an Nichts zu fassen; ich glaube in der That, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Er besitzt das Talent, die Menschen zu fesseln und durch kleine sowohl als große Attentionen sich verbindlich zu machen; aber sich selbst weiß er immer frei zu behalten. Er macht seine Existenz wohlthätig kund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben – dies scheint mir eine consequente und planmäßige Handlungsart, die ganz auf den höchsten Genuß der Eigenliebe calculirt ist. Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht um sich herum aufkommen lassen. Mir ist er dadurch verhaßt, ob ich gleich seinen Geist von ganzem Herzen liebe und groß von ihm denke . . . . Eine ganz sonderbare Mischung von Liebe und Haß ist es, die er in mir erweckt hat, eine Empfindung, die derjenigen nicht ganz unähnlich ist, die Brutus und Cassius gegen Cäsar gehabt haben müssen; ich könnte seinen Geist umbringen und ihn wieder von Herzen lieben. Göthe hat auch viel Einfluß darauf, daß ich mein Gedicht (»die Künstler«) gern recht vollendet wünsche. An seinem Urtheil liegt mir überaus viel. Die Götter Griechenlands hat er sehr günstig beurtheilt; nur zu lang hat er sie gefunden, worin er auch nicht unrecht haben mag. Sein Kopf ist reif und sein Urtheil über mich wenigstens eher gegen mich als für mich parteiisch. Weil mir nun überhaupt nur daran liegt, Wahres von mir zu hören, so ist dies gerade der Mensch unter allen, die ich kenne, der mir diesen Dienst thun kann.« Drei Tage später (am 5. Februar) that er in einem Briefe an Karoline eine Aeußerung, welche mit der vorstehenden völlig übereinstimmt: – »Göthe ist noch gegen keinen Menschen, soviel ich weiß, sehe und gehört habe, zur Ergießung gekommen. Er hat sich durch seinen Geist und tausend Verbindlichkeiten Freunde, Verehrer und Vergötterung erworben, aber sich selbst hat er immer behalten, sich selbst hat er nie gegeben. Ich fürchte, er hat sich aus dem höchsten Genuß der Eigenliebe ein Ideal von Glück geschaffen, bei dem er nicht glücklich ist. Dieser Charakter gefällt mir nicht, ich würde mir ihn nicht wünschen und in der Nähe eines solchen Menschen wäre mir nicht wohl.« Zur höchsten Bitterkeit endlich schlägt die »aus Liebe und Haß sonderbar gemischte Empfindung« Schiller's für Göthe in einem vom 9. März datirten Brief an Körner aus: – »Ich will mich gern von dir kennen lassen, wie ich bin. Dieser Mensch, dieser Göthe ist mir einmal im Wege und er erinnert mich so oft, daß das Schicksal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward sein Genie von seinem Schicksal getragenEs ist, als hätte Schiller an Göthe gedacht, als er die Strophe der »Ideale« niederschrieb: –

Wie leicht ward er dahin getragen!

Was war dem Glücklichen zu schwer!

Wie tanzte vor des Lebens Wagen

Die luftige Begleitung her:

Die Liebe mit dem süßen Lohne,

Das Glück mit seinem goldnen Kranz,

Der Ruhm mit seiner Sternenkrone,

Die Wahrheit in der Sonne Glanz! und wie muß ich bis auf diese Minute noch kämpfen!« Schmerzliche Worte, schmerzlich auch insofern, als sie verrathen, daß selbst der Idealismus eines Schiller's in Momenten der Schwäche unter dem Drucke der Wirklichkeit sich gebeugt hat. Wahr ist freilich, das Glück hatte Göthen in jeder Weise vor Schiller begünstigt und es bleibt fast unbegreiflich, daß gemeint und gesagt werden konnte, Schiller sei durch die »äußeren Umstände« mehr als Göthe »begünstigt« worden, weil, während dieser durch Amtspflichten gestört worden, jener »zu Hause, in aller Gemächlichkeit seine ästhetischen Krisen habe ›abwarten‹ können«Riemer, Mittheilungen über Göthe, I, 459–460.. Den lähmenden, verbitternden, aufreibenden Kampf um das Dasein in des Wortes herbster Bedeutung, wie Schiller sein Lebenlang ihn kämpfen mußte, hat Göthe gar nicht gekannt. Ihm, dem es gegönnt war, in einem mit allem Behagen des Lebens ausgestatteten Elternhause eine heitere Kindheit zu verleben, ihm, der als Jüngling bei reichlich zu Gebote stehenden Bildungsmitteln seine geistigen und körperlichen Gaben und Kräfte harmonisch entwickeln konnte, ist auf der Schwelle des Mannesalters eine höchste Staatsstelle mühelos zugefallen, und nachdem seine Jugend durch die Liebe schönster und bester Frauen beglückt und bereichert worden, führte ihn die Gunst des fürstlichen Freundes auf einem mit allen Rosen des Lebensgenusses bestreuten Weg auf die Höhen des Daseins. Wie ärmlich, gedrückt und sorgenvoll waren dagegen Schiller's Knaben- und Jünglingsjahre! Er hatte die in der Militär-Akademie ertragene Sklaverei nur mit der des Garnisonsdienstes vertauscht, er hatte, um seinen Genius zu retten, aus der Heimat fliehen, hatte, ein unstäter Wanderer, unter Kummer und Noth an der Vervollständigung seiner Bildung arbeiten, hatte mit Kränklichkeit, Verlassenheit und Schuldenbedrängniß ringen, hatte jeden Erfolg der Ungunst des Geschickes abstreiten müssen und war jetzt in seinem dreißigsten Jahre äußerlich nicht weiter gelangt als zu einer Lehrstelle ohne Gehalt. Es ist geradezu wunderlich, von »Gemächlichkeit« zu reden in Beziehung auf Schiller, der fast bis zuletzt literarische Frohndienste thun mußte, um nur seinem Genius nothdürftigen Raum zu freier Aeußerung zu schaffen. Ja, er fühlte den Unterschied zwischen seinem und Göthe's Verhältniß zum Glück und er war ihn zu fühlen berechtigt. Als er später sein schönes Gedicht »das Glück« schrieb, hat er vielleicht unwillkürlich an diesen Unterschied gedacht und deßhalb passen auch, glaube ich, die vier ersten Distichen dieses Gedichts so gut auf Göthe wie die zwei folgenden auf ihn selbstSelig, welchen die Götter, die gnädigen, vor der Geburt schon

Liebten, welchen als Kind Venus im Arme gewiegt,

Welchem Phöbus die Augen, die Lippen Hermes gelöset

Und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne gedrückt!

Ein erhabenes Loos, ein göttliches, ist ihm gefallen,

Schon vor des Kampfes Beginn sind ihm die Schläfe bekränzt.

Ihm ist, eh' er es lebte, das volle Leben gerechnet;

Eh' er die Mühe bestand, hat er die Charis erlangt.

Groß zwar nenn' ich den Mann, der, sein eigner Bildner und Schöpfer,

Durch der Tugend Gewalt selber die Parze bezwingt;

Aber nicht erzwingt er das Glück, und was ihm die Charis

Neidisch geweigert, erringt nimmer der strebende Muth.. Auf der andern Seite darf nicht verschwiegen werden, daß Göthe die Gunst des Geschickes, welche ihm geworden, durch rastlose Arbeit redlich verdiente, daß er nicht nur ein Glücklicher, sondern auch ein Strebender war und blieb und daß er den Werth seiner äußeren Stellung stets seinem inneren Berufe weit unterordnete. So sagt er in seinen Briefen an Frau von Stein (II, 231): »Eigentlich bin ich doch zum Schriftsteller geboren! Es gewährt mir eine reinere Freude als jemals, wenn ich Etwas nach meinen Gedanken gut geschrieben habe« – und am 27. Januar 1824 äußerte er gegen Eckermann: »Man hat mich immer als einen vom Glück besonders Begünstigten gepriesen; auch will ich mich nicht beklagen und den Gang meines Lebens nicht schelten. Allein im Grunde ist es Nichts als Mühe und Arbeit gewesen und ich kann wohl sagen, daß ich in meinen fünfundsiebzig Jahren keine vier Wochen eigentliches Behagen gehabt. Es war das ewige Wälzen eines Steines, der immer von Neuem gehoben sein wollte. Mein eigentliches Glück war mein poetisches Sinnen und Schaffen.« In diesem Glücke sollten sich die beiden Heroen später zusammenfinden. Daß aber Schiller schon lange zuvor und seiner herben Aussprüche ungeachtet wirklich »groß« von Göthe gedacht habe, wird uns durch eine höchst denkwürdige Aeußerung von ihm bewiesen, eine Aeußerung, in welcher sich Bescheidenheit und Selbstgefühl auf's Schönste verbinden. Es war wie ein einstweiliger versöhnlicher Abschluß seines Verhältnisses zu Göthe, wenn er unterm 25. Februar 1789 an Körner schrieb: »Mit Göthe messe ich mich nicht, wenn er seine ganze Kraft anwenden will. Er hat weit mehr Genie als ich und dabei weit mehr Reichthum an Kenntnissen, eine sicherere Sinnlichkeit und zu allem diesem einen durch Kunstkenntniß aller Art geläuterten und verfeinerten Kunstsinn, was mir in einem Grade, der ganz und gar bis zur Unwissenheit geht, mangelt. Hätte ich nicht einige andere Talente und hätte ich nicht soviel Feinheit gehabt, diese Talente und Fertigkeiten in das Gebiet des Drama's herüberzuziehen, so würde ich in diesem Fache gar nicht neben ihm sichtbar geworden sein. Aber ich habe mir eigentlich ein eigenes Drama nach meinem Talente gebildet, welches mir eine gewisse Excellence darin gibt, eben weil es mein eigen ist. Will ich in das natürliche Drama einlenken, so fühl' ich die Superiorität, die er und viele andere Dichter aus der vorigen Zeit über mich haben, sehr lebhaft. Deswegen lasse ich mich aber nicht abschrecken; denn eben, je mehr ich empfinde, wie viele und welche Talente mir fehlen, so überzeuge ich mich desto lebhafter von der Realität und Stärke desjenigen Talents, welches, jenes Mangels ungeachtet, mich soweit gebracht hat, als ich schon bin. Denn ohne ein großes Talent von der einen Seite hätte ich einen so großen Mangel von der anderen nicht soweit bedecken können, als geschehen ist, und es überhaupt nicht soweit bringen können, um auf Köpfe zu wirken. Mit dieser Kraft muß ich doch Etwas machen können, das mich soweit führt, ein Kunstwerk von mir neben eins von denen Göthe's zu stellen.« Man sieht, Schiller ließ sich keine Mühe verdrießen, die schwerste aller Künste, die der Selbstkenntniß, sich anzueignen. Körner schrieb ihm unterm 4. März zurück: »Deine Vergleichung zwischen dir und Göthe kann ich nicht ganz unterschreiben. Du hast dich meines Erachtens in Bescheidenheit übersprungen. Daß Göthe mehr Genie habe als du, zweifle ich sehr. Aber mehr Kunstfertigkeit in einigen Fächern kann er haben und diesen Vorzug kannst du ihm abgewinnen, auch im dramatischen Fache.« Richtiger hätte Körner gesagt: vorzugsweise im dramatischen Fache, denn hier überwog Schiller's Genius den Göthe'schen ebenso entschieden, als er diesem im lyrischen und epischen nachstand.

Unter fleißigem Briefwechsel mit dem Freunde in Dresden und den Freundinnen in Rudolstadt, unter Arbeiten für den Merkur und die Thalia, unter Vorbereitungsstudien für sein Lehramt ging unserem Dichter der Winter hin, dessen starker Frost ihm öfteres Uebelbefinden zuzog. Soweit es seine Zeit erlaubte, that er Alles, den Lehrstuhl nicht unvorbereitet zu besteigen. Seine Aeußerung gegen Körner: »Eigentlich sollten Kirchengeschichte, Geschichte der Philosophie, Geschichte der Kunst, der Sitten, des Handels mit der politischen in Eins zusammengefaßt werden und dieses erst kann Universalhistorie sein; mein Plan ist es, diesen Weg zu gehen« – liefert auch den Beweis, daß er in Auffassung des Berufes eines Geschichtslehrers seiner Zeit vorauseilte; denn hier ist schon die kulturgeschichtliche Behandlung des historischen Stoffes vorgezeichnet, wie sie erst im 19. Jahrhundert zu fruchtbarer Geltung gekommen. Aber als »höchstes Lebensinteresse« behielt er doch mitten unter seinen gelehrten Exercitien seine Künstlerschaft auch damals im Auge. »Ich muß ganz Künstler sein können oder ich will nicht mehr sein!« schrieb er am 9. März an Körner und zur gleichen Zeit beschäftigte ihn der Gedanke, eine »Fridericiade« zu dichten, für eine Weile wieder sehr lebhaft«Sch. Briefw. mit K. II, 57 fg.. Im Märzheft des Merkur erschienen »die Künstler« und entzückten Körner, welcher unterm 19. März dem Dichter schrieb: »Ich glaube nicht, daß ein Product von dir existirt, welches dir mehr Ehre macht.« Um diese Zeit erfolgte die förmliche Vocation nach Jena und lief auch von dort das Magisterdiplom ein, wofür Schiller zu seinem nicht geringen Verdrusse vierundvierzig Thaler bezahlen mußteEbendaselbst, II, 90. Vgl. Schiller und Lotte, S. 314.. In der zweiten Hälfte des März ging er nach Jena, um sich dort eine Wohnung zu miethen, seinen Herren Kollegen sich vorzustellen und im Lectionskatalog ankündigen zu lassen, daß er, wie er sich scherzend ausdrückte, im Sommersemester »seine Bude eröffnen«, d. h. als sein erstes Collegium »Einleitung in die Universalhistorie« lesen würde. Aber von Sehnsucht getrieben, machte er nach Jena einen Umweg über – RudolstadtSchiller und Lotte, S. 276.. Bei seiner Zurückkunft nach Weimar hat er in einem inzwischen daselbst eingelaufenen Schreiben Lotte's gewiß mit süßer Genugthuung das Geständniß gelesen, daß die Freude, welche ihr seine Anwesenheit in Rudolstadt bereitet, »den ganzen langen traurigen Winter aus ihrem Gedächtniß verlöscht habe.« Dem Freunde in Dresden verschwieg er den nach Rudolstadt gemachten Abstecher, wie er denn überhaupt hinsichtlich seiner Stellung zur Familie Lengefeld gegen Körner merkwürdig zurückhaltend war, bis seine Verlobung mit Lotte als vollendete Thatsache dastand. Hält man den Briefwechsel des Dichters mit Karoline und Lotte mit der gleichzeitigen Korrespondenz mit Körner zusammen, so ist es fast komisch zu sehen, wie der Letztere, welcher nicht weiß, daß und wie sehr Schiller's Herz in Rudolstadt gefesselt war, sich abmüht, dem Dichter eine vortheilhafte Partie zu verschaffen, und welche Diplomatie Schiller aufbietet, diese Bemühung zu vereitelnSch. Briefw. mit K. II, 93, 104.. In den letzten Tagen seines Aufenthalts in Weimar gelangte er noch zur Bekanntschaft mit zwei berufenen Persönlichkeiten jener Zeit. Die eine, der Capellmeister Reichardt, welcher nach Weimar gekommen war, um Göthe's Claudine von Villabella in Musik zu setzen, machte auf unsern Dichter einen sehr widerwärtigen Eindruck; zur andern, Bürger, trat er in nähere Beziehung. »Bürger war vor einigen Tagen hier – schrieb er am 30. April an Lotte – und ich habe die wenige Zeit, die er da war, in seiner Gesellschaft zugebracht. Es ist gar nichts Auszeichnendes in seinem Aeußeren und in seinem Umgang, aber ein gerader guter Mensch scheint er zu sein. Der Charakter von Popularität, der in seinen Gedichten herrscht, verleugnet sich auch nicht in seinem persönlichen Umgang und hier wie dort verliert er sich zuweilen ins Platte. Das Feuer der Begeisterung scheint in ihm zu einer ruhigen Arbeitslampe herabgekommen zu sein. Der Frühling seines Geistes ist vorüber und es ist leider bekannt, daß Dichter am frühesten verblühen. Wir haben uns vorgenommen, einen kleinen Wettkampf, der Kunst zu Gefallen, mit einander einzugehen. Er soll darin bestehen, daß wir Beide das nämliche Stück aus Virgil's Aeneide übersetzen, Jeder in einer anderen Versart«An Körner schrieb der Dichter an demselben Tage – (im Briefwechsel, II, 89 steht der Druckfehler: 30. Mai statt 30. April): – »Bürger's Aeußerliches verspricht wenig, es ist plan und fast gemein: dieser Charakter seiner Schriften ist in seinem Wesen angegeben. Aber ein gerader ehrlicher Kerl scheint er zu sein, mit dem sich allenfalls leben ließe.«. Dieser Brief war der letzte, welchen die Freundin von Schiller aus Weimar empfing: am 10. Mai war er zum Abgang nach Jena fertig.

Der berühmte, auf den glänzendsten Blättern der Geschichte des deutschen Geistes verzeichnete Ort ist noch jetzt, was er damals und schon seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war, eine kleine Universitätsstadt, zwei Meilen südöstlich von Weimar zwischen schön geformten Bergen im schmalen Thal der Saale gelegen, welche hier den Leutrabach aufnimmt. Der auf dem linken Ufer des lebhaft dahinrauschenden Flusses ansteigende Hainberg, auch als vormaliger Träger des Hochgerichts Galgenberg geheißen, gewährt über Stadt, Thal und die einschließenden Höhenzüge einen reizenden Ausblick, dessen, einer Localtradition zufolge, auch unser Dichter oft und mit Vorliebe sich erfreut hat. Die größte Zierde der Stadt als solcher ist ihr Marktplatz, ein ziemlich regelmäßiges, von alterthümlichen Häusern umschlossenes Viereck, vor Zeiten der Lieblingsschauplatz eines tumultuarischen Studentenlebens. Hier wurden noch in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts am hellen Tage die »Paukereien« der Musensöhne abgethan, während dicht daneben im uralten Rathhaus ein wohlweiser Magistrat das Wohl der Stadt berieth. Die Sage weiß von einem Rathsherrn aus jener »guten alten Zeit« zu erzählen, der, bei einer solchen Gelegenheit durch das Degenklirren auf den Söller des Rathhauses gelockt, in einem der Fechtenden den eigenen Sohn erkannte und ihm zurief: »Fritz, halt' dich brav! Du sollst auch 'nen neuen Rock haben«Stahr a. a. O. II, 24.. Wenn übrigens den 1793 erschienenen »Briefen über Jena« zu glauben ist, so kümmerten sich noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Jenenser Studenten nicht eben viel um neue Röcke. Bis zur Zeit, wo die große geistige Blüthe der Universität begann und damit auch die mittelalterlich rohen Sitten zu weichen anfingen, erschien den angezogenen Briefen zufolge der Jenenser Student als ein Wesen, »dessen Garderobe gewöhnlich in einem Ueberrock, einem Kollet und einem Paar lederner Beinkleider bestand, das einen großen durchlöcherten Hut und verhältnißmäßige Stiefeln trug, eine ausnehmende Geschicklichkeit besaß, eine halbe Tonne Bier in einer Sitzung hinunter zu gießen, Jeden, der ihm nahe kam, hinter die Ohren schlug und bereit war, die Sache gleich auf der Stelle ›auszumachen‹. Seine Sprache war ein Gemisch von eigenen Kunstwörtern, sein Ideal der Vollkommenheit ein vollendeter Schläger und das niedrigste Geschöpf ein Mensch, der nicht Lust hatte, sich jeden Augenblick um Nichts zu raufen, und der sich in seiner Kleidung einer gewissen Sauberkeit und Eleganz befliß.« Und wie in Jena, so war es auch auf den übrigen deutschen Hochschulen mit dem Gebahren der Studenten bestellt, mit Ausnahme der ganz jungen Universität Göttingen, welche keine mittelalterlichen Traditionen hatte und das Gesetzbuch des Unsinns, den »Comment«, nicht anerkennen wollte. Durchblättert man die wüsten, aber kulturgeschichtlich wichtigen Bücher von Friedrich Christian Laukhard, seine Selbstbiographie (1792–97), seine »Annalen der Universität zu Schilda« (1798), so entsetzt man sich über die unsägliche Rohheit, in welcher sich bis gegen 1790 hin die deutschen »Musensöhne« gefielenDas Burschen-Ideal der Universität Gießen in den siebziger Jahren zeichnet ein gewisser Hild bei Laukhard so:

Wer ist ein rechter Bursch? Der, so am Tage schmauset,

Des Nachts herumschwärmt, wetzt (nämlich den Schläger auf dem Pflaster) und brauset,

Der die Philister schwänzt, die Professores prellt

Und nur zu Burschen sich von seinem Schlag gesellt;

Der stets im Carcer sitzt, einhertritt wie ein Schwein,

Der überall besaut, nur von Blamagen rein,

Und den man mit der Zeit, wenn er g'nug renommiret,

Zu seiner höchsten Ehr' aus Gießen relegiret.

Laukhard (I, 254) charakterisirt auch das Verhältniß Göttingens zu den übrigen Universitäten. Er traf dort einen alten Bekannten von Gießen her, einen gewissen Sturm, zwischen welchem und ihm folgendes Gespräch statthatte: – »Ich. Nun, Bruder, wie sieht's denn hier aus mit dem Comment? Sturm. Schofel, Bruder, sehr schofel! Die Kerls wissen dir den Teufel, was Comment ist, halten ihre Commerse in Wein und Punsch, lassen sich alle Tage frisiren, schmieren sich mit wohlriechender Pomade, ziehen seidene Strümpfe an, gehen fleißig ins Concert zum Professor Gatterer, küssen den Menschern – (soll heißen: den Damen) – die Pfoten; kurz, Bruderherz, der Comment ist hier schofel. Ich. Aber doch nicht allewege? Sturm. Nein, Brüderchen, es gibt noch derbe Kerls; aber die stehen wenig in Ansehen, man hält sie für liederlich und deswegen müssen sie für sich leben und mit einander ihre Sachen allein treiben. Ich. Hör', Bruder, so viel an uns ist, müssen wir den Comment wieder herstellen oder gar einführen à la Jena. Sturm. Hast recht, aber das wird schwer halten; wollen indeß sehen, quid virtus et quid sapientia possit!«. Auch die Docenten wetteiferten nicht selten mit den Studenten in physischem und moralischem Cynismus. Gab es doch in Jena noch zu Schiller's Zeit gelehrte Inventarstücke, welche an die Gundling und Morgenstern im Tabakscollegium Friedrich Wilhelm's I. deutlich genug erinnerten. Da sah man einen Doctor legens der Mathematik, welcher von den Studenten aus Barmherzigkeit oder Muthwillen in ein Galakleid gesteckt worden, das ihm vom Leibe faulte, so daß er im Federhut und rothen Tressenrock einherging, einen schwarzen Strumpf um den Hals und ein zerlöchertes Hemd darunter. Ferner einen Orientalisten in einem abgeschabten weißen Rock, der ihm ebensoviel zu lang als das schwarze Beinkleid zu kurz war, in ausgetretenen Pantoffeln einherschlurfend und sich mittelst eines Quastenstockes, der ihm bis über die Nase ging, im Gleichgewicht erhaltend. Endlich einen Philosophen, welcher durch Anschlag am schwarzen Brett bekannt machte, er beabsichtige ein Collegium über Kant's Kritik der reinen Vernunft zu lesen, falls ihm Jemand das fragliche Buch leihen wollteL. Fr. Göritz (ein Landsmann Schiller's, geb. 1764 zu Stuttgart, gest. 1825 als Stadtpfarrer zu Aalen) im Morgenblatt f. 1837, Nr. 84 fg. Göritz hielt sich als Hofmeister eines adeligen Studenten zu Schiller's Zeit in Jena auf.. Indessen waren die akademischen Zustände von Jena in den achtziger Jahren in einer entschiedenen Wendung zum Besseren und Edleren begriffen. Schon das Ordenswesen, wenn auch mit viel müssiger Spielerei verbunden, hatte an die Stelle des orgienhaften Treibens im Schooße der Landsmannschaften Keime einer idealeren Anschauung in die akademische Jugend gepflanzt und das Aufsprossen derselben sehen wir in dem Beschluß der Jenenser Studentenschaft vom Jahre 1791, dem wüsten Duellwesen durch Einsetzung von Ehrengerichten ein Ende zu machen. Mit dem Uebergang von dem gelehrten Schlendrian zu wirklich wissenschaftlicher Thätigkeit, welchen Karl August's und seiner Minister Göthe und Voigt liebevolle Fürsorge für die Universität ermöglichte, hob in Jena auch die Entwilderung der akademischen Lebensführung an. Schon zu Anfang der achtziger Jahre lehrten in Jena Döderlein und Griesbach Theologie, G. Hufeland Jurisprudenz, Loder Anatomie, Schütz, mit Bertuch Herausgeber der einflußreichen Allgemeinen Literaturzeitung, Philologie. Mit Reinhold's Ansiedelung (1787) wurde die Universität der Hauptsitz der Kantischen Philosophie, also einer wissenschaftlichen Richtung, welche alle Disziplinen neubelebend durchdrang. Zugleich mit Schiller waren zu Jena Männer wie Paulus, Niethammer, Batsch, Ilgen, Woltmann und Chr. W. Hufeland thätig. Etwas später kamen Fichte, Schelling, Hegel, die Brüder Schlegel, Feuerbach, Gries. Ab und zu gingen die Brüder Humboldt, Hölderlin, die Romantiker Novalis, Tieck, Brentano. Bei Schiller's Eintreffen zählte die Hochschule nahezu 800 Studenten und diese Zahl vermehrte sich später noch bedeutend. Da entwickelte sich denn in dem kleinen »Saal-Athen« ein Leben von außerordentlicher Regsamkeit und Buntheit, das sich um so unbefangener darstellte, als es in politischer Beziehung noch ganz harmlos angethan war. Alle Gegensätze des deutschen Daseins von damals waren hier auf einen kleinen Raum zusammengedrängt und bewegten sich, bei nicht karg zugemessener Freiheit, zwanglos neben einander. Man verstand es noch, das Leben heiter zu nehmen und unbekümmert zu genießen, und man stieß sich nicht sonderlich daran, wenn in modernste Bestrebungen, in die idealsten Anschauungen in Wissenschaft und Kunst noch manch ein Stück Mittelalter, in zähen Professoren- und Studentenbräuchen versteinert, zudringlich hereinragteGöritz, ein scharfer Beobachter, der aber, wie Schwab (Sch. L. 408) treffend bemerkt, den Schatten vor dem Lichte sah und schilderte, drückt das a. a. O. so aus: »Eine größere Verschiedenheit in Manier, Kleidung, wissenschaftlicher und sittlicher Kultur wird schwerlich in London und Paris angetroffen werden als damals in Jena. Vom Wilden in Sitte und Unreinlichkeit bis zur widerlichen Ueberfeinerung in Sitten und Kleidung, von der beschränktesten Ansicht der Wissenschaften bis zur edelsten Uebersicht und zur heitersten Ansicht traf man alle Mittelstufen, gleichsam als ewige Formen, als Repräsentanten in Jena an.«.

Am 11. Mai 1789 traf Schiller in Jena ein. In einem Hause, welches, soviel ich erfahren konnte, nicht mehr auszumitteln ist, bezog er die schon vorher gemiethete Wohnung. Das Haus gehörte »zwei alten Jungfern, die sehr dienstfertig, aber auch sehr redselig« waren. Er rühmte gegen Körner die schöne Einrichtung seiner drei Zimmer und setzte wie entschuldigend hinzu, daß er sich auf eigene Kosten einen Schreibtisch habe machen lassen, der ihn zwei Carolin kostete. Er habe schon längst danach getrachtet, »weil ein Schreibtisch doch sein wichtigstes Möbel sei und er sich immer damit habe behelfen müssen.« Dann entwarf er ein »strenges« Budget und meinte, er werde mit 450 Thaler jährlich auskommen, um so mehr, da ihm seine Hausjungfern das Mittagessen zu dem Preise von 2 Groschen aufs Zimmer liefern wollten. Am 26. Mai bestand er das erste »Abenteuer auf dem Katheder rühmlich und tapfer«, indem er sein Lehramt mit der im April geschriebenen meisterhaften Vorlesung: »Was heißt und zu welchem Ende studirt man Universalgeschichte?« eröffnete. Man muß ihn das selbst erzählen hören. »Das Reinhold'sche Auditorium – (die Professoren hatten damals in Jena und anderwärts für ihre Lehrlocale noch selbst zu sorgen) – bestimmte ich zu meinem Debüt. Es hat eine mäßige Größe und kann etwas über hundert Menschen fassen. Ich wollte eine größere Menge nicht voraussetzen und diese Bescheidenheit ist auf eine für mich sehr brillante Weise belohnt worden. Meine Stunden – Dienstags und Mittwochs – sind Abends von sechs bis sieben. Halb sechs war das Auditorium voll. Ich sah aus Reinhold's Fenster Trupp über Trupp die Straße heraufkommen, welches gar kein Ende nehmen wollte. Ob ich gleich nicht ganz frei von Furcht war, so hatte ich doch an der wachsenden Anzahl Vergnügen und mein Muth nahm eher zu. Aber die Menge wuchs nach und nach so, daß Vorsaal, Flur und Treppe vollgedrängt waren und ganze Haufen wieder gingen. Jetzt fiel es Einem ein, der bei mir war, ob ich nicht noch für diese Vorlesung ein anderes Auditorium wählen sollte. Griesbach's Schwager war gerade unter den Studenten, ich ließ ihnen also den Vorschlag thun, bei Griesbach zu lesen, und mit Freuden ward er aufgenommen. Nun gab es das lustigste Schauspiel. Alles stürzte hinaus und in einem hellen Zuge die Johannisstraße hinunter, die, eine der längsten in Jena, mit Studenten ganz besäet war. Weil sie liefen, was sie konnten, um im Griesbach'schen Auditorium einen guten Platz zu bekommen, so kam die Straße in Alarm und Alles an den Fenstern in Bewegung. Man glaubte Anfangs, es wäre Feuerlärm. Was ist denn? Was gibt's denn? hieß es überall. Da rief man sich zu: der neue Professor wird lesen. Ich folgte in einer kleinen Weile nach, von Reinhold begleitet; es war mir, als wenn ich durch die Stadt, die ich fast ganz zu durchwandern hatte, Spießruthen liefe. Griesbach's Auditorium ist das größte und kann, wenn es vollgedrängt ist, zwischen drei- und vierhundert Menschen fassen. Voll war es diesmal und so sehr, daß ein Vorsaal und noch die Flur bis an die Hausthüre besetzt war und im Auditorium selbst Viele sich auf die Subsellien stellten. Ich zog also durch eine Allee von Zuschauern und Zuhörern ein und konnte den Katheder kaum finden; unter lautem Pochen, welches hier für Beifall gilt, bestieg ich ihn und sah mich von einem Amphitheater von Menschen umgeben. So schwül der Saal war, so erträglich war's am Katheder, wo alle Fenster offen standen, und ich hatte doch frischen Odem. Mit den zehn ersten Worten, die ich selbst noch fest aussprechen konnte, war ich im ganzen Besitz meiner Contenance und ich las mit einer Stärke und Sicherheit der Stimme, die mich selbst überraschte. Vor der Thüre konnte man mich noch recht gut hören. Meine Vorlesung machte Eindruck, den ganzen Abend hörte man in der Stadt davon reden und mir widerfuhr eine Aufmerksamkeit von den Studenten, die bei einem neuen Professor das erste Beispiel war: ich bekam eine Nachtmusik und Vivat wurde dreimal gerufen«Sch. Briefw. mit K. II, 99 fg..

Wie deutsch-gemüthlich, wie harmlos-idyllisch das klingt! Die Antrittsrede eines neuen Professors ist ein Ereigniß, das eine ganze Stadt in Aufregung bringt. Es will in unserer Vorstellung gar nicht recht hineinpassen in eine Zeitatmosphäre, die ungeheurer Verhängnisse voll war. Zweiundzwanzig Tage vor Schiller's Debüt als akademischer Lehrer hatte jenseits des Rheins die erste Szene des ersten Acts einer weltgeschichtlichen Tragödie gespielt. Die Morgensonne des 4. Mai von 1789 warf Lichtmassen auf die breiten Straßen von Versailles, die von Festjubelklängen widertönten, welche nur das Requiem der Monarchie Ludwig's des Vierzehnten waren. Heute das Fest und morgen schon der Kampf. Eine kirchliche Feier ging der Eröffnung der Reichsstände voran, die auf den kommenden Tag festgesetzt war. Ueberall soldatischer und priesterlicher Prunk, Fanfaren, Glockengeläute, Trommelwirbel, Geschützdonner, überall von Erwartung glühende Gesichter und fieberhaft funkelnde Augen, an den Fenstern ein ununterbrochener Blumenkranz geputzter Frauenköpfe. Von der Pfarrkirche Notre-Dame bewegte sich die Prozession nach der Kirche des heiligen Ludwig. Voran der Klerus von Versailles mit der Musik der königlichen Kapelle. Dann in ihren schwarzen Mänteln die Deputirten des dritten Standes, welcher nach des Abbé Sièyes vorahnendem Wort nach wenigen Tagen schon »Alles« sein, die Nation repräsentiren sollte, – vorragend über alle der Löwenkopf Mirabeau's. Hierauf die Abgeordneten des Adels, in den Borten, Spitzen und Federn ihrer Gewänder zum letzten Mal die prunkende Herrlichkeit des Feudalismus voll zur Schau tragend. Dann die »Plebejer der Kirche«, die Pfarrer, getrennt von den ihnen nachtretenden Prälaten mit Infuln und Bischofsstäben und im Geiste schon den Vertretern des Bürgerstandes über den Adel hinweg die Hände reichend. Nun kam der Erzbischof von Paris mit der Monstranz unter einem Baldachin, dessen Schnüre vier Prinzen von Geblüt hielten, und hinter ihm der König und die Königin. Der Jubelruf, womit die Volksmenge die bürgerlichen Deputirten empfangen hatte, war verstummt, als die Tochter Maria Theresia's erschien, schmerzzerrissen, bleich, aber mit stolz aufgeworfener Unterlippe der stummen Beleidigung trotzend. Ach, mitten in all dem Festpomp schnürte dieser unglücklichen Frau, Mutter und Königin die Ahnung des kommenden Furchtbaren das Herz zusammen, daß sie auf ihren Füßen wankte und durch den Arm der hinter ihr schreitenden Prinzessin von Lamballe aufrecht erhalten werden mußte. An einem Fenster standen Frau von Montmorin, Vertreterin der schon jetzt besiegten Aristokratie, und Frau von Staël, Vertreterin der schon jetzt siegreichen Bourgeoisie. Die Tochter Necker's konnte sich nicht enthalten, ihre laute Freude über das prächtige Schauspiel zu bezeugen. Da sagte Frau von Montmorin zu ihr: »Sie thun unrecht, sich zu freuen; dieser Tag wird großes Unheil über uns bringen.« Frau von Staël fühlte sich von einem plötzlichen Schauder angewandelt und sie mußte später der Stunde und des Wortes gedenken, als sie erfuhr, daß die Prophetin der Guillotine zum Opfer gefallenMadame de Staël, Considérations sur la révolution française, chap. 16. .

Welcher Kontrast zwischen dieser französischen Szene auf den Straßen von Versailles und jener deutschen im Griesbach'schen Lehrsaal in Jena! Und doch waren wieder beide Vorgänge nur verschiedene Erscheinungsformen eines und desselben Geistes der Zeit. Was jenseits des Rheins im Bereiche der That sich zu vollziehen begann, die Zertrümmerung der mittelalterlichen Weltanschauung, vollzog sich diesseits im Bereiche der Idee. Die deutsche Jugend hat wohl gewußt oder wenigstens instinktmäßig geahnt, warum sie in das Auditorium des »neuen Professors« strömte und denselben beim Antritt seines Lehramts mit einer Serenade begrüßte. Aus Schiller's Worten wehte sie der Geist der neuen Zeit an. Allerdings waren seit Jahrhunderten die politischen Zustände Deutschlands so, daß die Gemüther klarer Anschauungen und bestimmter Begriffe in staatlicher Beziehung ganz entwöhnt sein mußten, und wie sehr die politische Erziehung, die Betheiligung des Bürgers am Staatsleben fehlte, das zeigt uns die politische Indifferenz oder das politische Schwanken selbst der erwähltesten Geister unserer classischen Kulturperiode. Allein wenn irgend in einem dieser Geister die Beziehung der freien Kunst und Wissenschaft zum freien Staate lag, so war es Schiller, der in seinem innersten Wesen Republikaner gewesen ist, zugleich aber auch scharf die Schranke markirt, welche den Mann von Geist und Bildung, sobald er ein reifer geworden, von dem vulgären Demokratismus, von der pöbelfrohen Gleichmacherei trennt. Schon als Jüngling hatte er in der Thalia als sein politisches Credo aufgestellt: »Das Grundprinzip, worauf alle Staaten beruhen müssen, ist, daß die Bürger sich selbst die Gesetze geben, denen sie gehorchen sollen, und daß Gehorsam und Pflichterfüllung aus Einsicht und Liebe zu den selbst gegebenen Institutionen und nicht aus sklavischer Furcht vor der Strafe oder aus blinder und schlaffer Ergebung in den Willen eines Oberen entspringen.« Er war auch keineswegs der Ansicht, daß dieses Prinzip nur passiv verfochten werden sollte. Er hat sich darüber deutlich genug ausgesprochen, wenn er in der Einleitung zu seiner niederländischen Geschichte sagt: »Groß und beruhigend ist der Gedanke, daß gegen die trotzigen Anmaßungen der Fürstengewalt endlich noch eine Hülfe vorhanden ist, daß ihre berechnetsten Plane an der menschlichen Freiheit zu Schanden werden, daß ein herzhafter Widerstand auch den gestreckten Arm eines Despoten beugen, heldenmüthige Beharrung seine schrecklichen Hülfsquellen endlich erschöpfen kann.« Und daß er dies nicht nur als Weltbürger meinte, sondern auch als Patriot, bezeugen die ferneren, später aus der Einleitung zu dem genannten Geschichtswerk weggelassenen Worte: »Die Kraft, mit der das niederländische Volk handelte, ist unter uns nicht verschwunden; der glückliche Erfolg, der sein Wagestück krönte, ist auch uns nicht versagt, wenn ähnliche Anlässe uns zu ähnlichen Thaten rufen«Deutscher Merkur f. 1788, I, 6.. Ist das nicht wie eine prophetische Antecipation des Geistes von 1813? Aber freilich, der Gang der französischen Revolution, wie ihn Schiller miterlebte, war seinem idealen Freiheitsstreben nicht homogen. Er, der Prophet des Idealismus, wandte sich daher bald, ja gleich zu Anfang mißmuthig von dem herben und derben Realismus dieser Umwälzung ab und, einer Zukunft sich getröstend, wo der weltgeschichtliche Kampf zwischen Freiheit und Despotismus durch eine gereiftere Gesellschaft siegreich zu Ende geführt werden würde, schrieb er im Hinblick auf seine Zeitgenossen in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen resignirt die Worte nieder: »Das Gebäude des Naturstaats wankt, seine mürben Fundamente weichen und eine physische Möglichkeit scheint gegeben, das Gesetz auf den Thron zu stellen, den Menschen endlich als Selbstzweck zu ehren und wahre Freiheit zur Grundlage der politischen Verbindung zu machen. Vergebliche Hoffnung! Die moralische Möglichkeit fehlt und der freigebige Augenblick findet ein unempfängliches Geschlecht«Dieser Gedanke kehrt wieder in dem Distichon:

Eine große Epoche hat das Jahrhundert geboren,

Aber der große Moment findet ein kleines Geschlecht.. Er hätte bekanntlich noch fünfundfünfzig Jahre später genau dasselbe Wort wiederholen können. Eine Stunde währt nach der Uhr der Weltgeschichte ein Jahrtausend und fünfzig Jahre sind in der Entwicklung der Menschheit nur ein Augenblick: – das darf man nie vergessen, wenn man bei der Lectüre der Geschichte nicht seine Fähigkeit, zu hoffen, oder wenigstens nicht seinen Gleichmuth einbüßen will.

Unter günstigen Auspicien hatte sich also des Dichters Laufbahn als akademischer Lehrer eröffnet. Freilich trübte sich die heitere Aussicht bald, indem Schiller erfuhr, was akademischer Kleingeist und Brotneid zu bedeuten habe, und auch, wie sehr Körner richtig sah und fühlte, wenn er meinte, der Freund sei eben nicht zum Gelehrten und Docenten, sondern zum Künstler geboren. Bevor noch das Jahr zu Ende ging, hatte der Dichter Veranlassung, dem Freunde zu sagen: »Es ist mir gar lieb zu hören, daß auch dir vor dem Universitätswesen ekelt; ich wollte es in meinen letzten Briefen an dich nur nicht gerade heraussagen, daß mir diese Existenz – verbunden mit der ganzen Begleitung von fatalen Umständen, die von dem Professorleben unzertrennlich sind – herzlich verleidet ist«Vgl. Sch. Briefw. mit K. II, 103, 134, 136, 139, 145.. Vorerst jedoch fühlte sich Schiller über die Unannehmlichkeiten seiner Lage weit hinweggehoben durch den Verkehr mit Karoline und Lotte, in welchem Alles auf eine große Entscheidung hindrängte. Wir müssen aber, um den Gang des Verhältnisses an der Hand des Briefwechsels der drei Befreundeten zu verfolgen, in der Zeit etwas zurückgreifen.

Im Winter von 1788–89 hatte die zwischen Rudolstadt und Weimar gehende Botenfrau viele Briefe und Bücherpakete hin und her zu tragen. In ihrer Antwort auf den ersten Brief, welchen Schiller wieder aus Weimar gesandt, sagte Lotte: »Es ist sonderbar und oft unbegreiflich, wie sich Menschen finden. Ich denke gern über die Zufälle nach, die uns oft zusammenbringen. Wir kennen uns erst ein Jahr und mir ist's, als wären wir immer Freunde gewesen. Ihr Geist war mir zwar nie fremd, denn immer fühlte ich mich zu ihm gezogen, wenn ich von Ihnen las; aber nun ist es doch noch anders, denn jetzt wird es mir fast unmöglich, mir meine Freuden ohne Sie zu denken. Und so wird's bleiben, nicht wahr?« Man sieht, wie sich in Lolo das Gefühl der Liebe in harmloser Unbefangenheit immer entschiedener hinter dem der Freundschaft vordrängt. Schon auch einigermaßen die Ausschließlichkeit der Liebe. So, wenn sie dem Freunde, der sich über sein einsames Winterleben beklagt hatte, schrieb: »Daß Sie einsam leben, freut mich; denn eigentlich möchte ich nicht gern allen Menschen Ihre Gesellschaft gönnen.« Es ist von nicht geringem Interesse, in dem reizenden Drama der Liebe und Freundschaft, wie ich den Briefwechsel des Dichters mit den beiden Schwestern in den Jahren 1788 und 1789 wohl nennen darf, die Verschiedenheit der Ausdrucksweise der letzteren zu beachten. Aus Lotte's Briefen spricht mehr ein gebildetes Gemüth, aus Karoline's mehr ein hochfliegender Geist: Lolo plaudert anmuthig, Line – wie sie von der Schwester vertraulich genannt wird – philosophirt kühn, wenn auch nie unweiblich. Im Dezember 1788 schrieb sie: »Ein großes Prinzip der Duldung ist mir der Gedanke, daß die Menschen zu dem geboren werden, was sie sind, und nicht fliegen können, wenn ihnen die Natur keine Flügel gegeben hat. So wie es Cedern und Gänseblumen geben muß, so muß es auch verschiedene Menschenarten geben, glaube ich. In unserm Herzen däucht es mir doch ein schöner Irrthum, daß wir die Gänseblumen mit gleicher Liebe wie die Cedern umfassen; er deutet mir auf das Dasein einer schönheitsreichern Welt, deren Ahnung unsern innern Sinn ergriffen hat. Glücklich macht diese überfließende Kraft des Herzens nicht immer und doch ist wieder kein Glück ohne sie. Ach, das Regen der Flügel der Psyche, die an ihre Hülle stoßen – wie klar drückt das Bild unsere Existenz aus!« Als Schiller ungeduldig über Göthe's kalte Zurückhaltung und mit besonderer Beziehung darauf, im Februar 1789 geschrieben hatte: »Erwarten Sie nicht zu viel Herzliches und Ergießendes von Menschen, die von Allem, was sich ihnen nähert, in Bewunderung und Anbetung gewiegt werden; es ist nichts zerbrechlicher im Menschen als seine Bescheidenheit und sein Wohlwollen« – entgegnete Karoline beschwichtigend: »Ich habe über den Anfall von Timonslaune, den Sie in Ihrem letzten Briefe hatten, lachen müssen. Ich kann nicht glauben, daß das Wohlwollen, die eigentliche Grundsäule der Menschheit, so leicht einstürzen könne und daß das menschliche Wesen sich so ganz in Ruhmsucht und Eitelkeit auflöse. Ueber Göthe kann ich eigentlich sehr wenig sagen, da ich ihn so gar selten gesehen habe. Das bleibt mir aber doch immer wahr, daß man ihm nur seines Genie's willen Vieles vergeben kann und auf das Vergebenmüssen kommt man doch am Ende immer mit den Menschen; aller Umgang müßte sonst aufhören. Die rein umschriebene Form der Menschheit, die sich in jeder Lage des Lebens graziös bewegt und nie von der Schönheitslinie weicht, wo ist sie?« Wie sehr zu jener Zeit Frauen von Bildung auch an der wissenschaftlichen Seite der literarischen Entwicklung Antheil nahmen, bezeugt die Begeisterung, womit sich die beiden Schwestern im März 1789 über Müller's Schweizergeschichte äußerten, deren Lectüre sie beschäftigte. Das sanfte Lolochen ist ganz Feuer und Flamme, wenn es dem Dichter von dem heroischen Tod seines »Lieblings« Winkelried erzählt. Auch das Merkurheft, worin »die Künstler« standen, kam in jenen Tagen nach Rudolstadt. Line schrieb dem Freunde darüber: »Es ist mir einer der besten Genüsse, sie (die Künstler) zu lesen; ich finde sie so durchaus schön und so in einem Geiste, daß ich noch eigentlich keine Lieblingsstelle darin zu nennen wüßte: man möchte das Gedicht aber gleich ganz in der Seele behalten« – und Lotte: »Sie haben den Lorbeerkranz errungen! So hat noch kein Dichter die Künste besungen, noch keiner hat gezeigt, wie viel wir ihnen zu danken haben, und man fühlt es so klar, daß es so ist.«

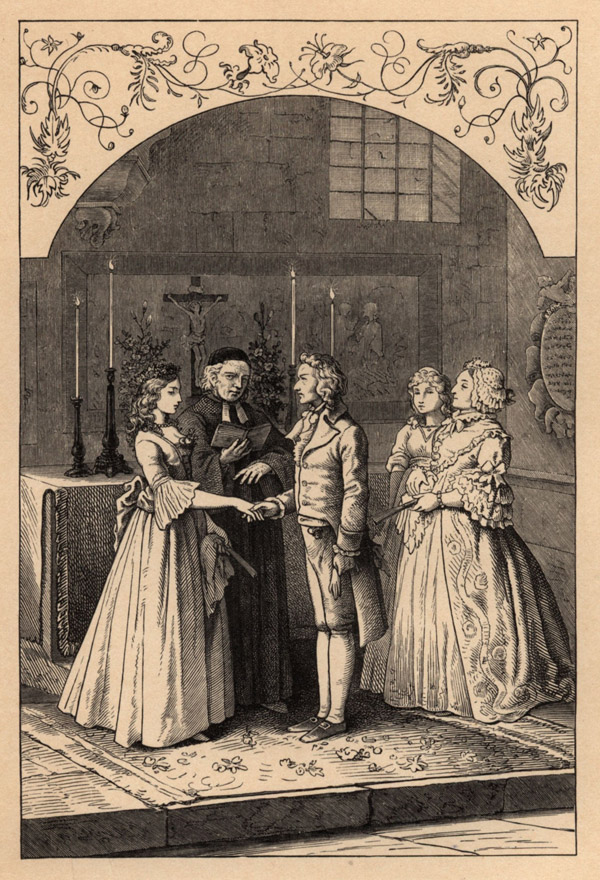

Zwischen dem 15. und 21. Juni stattete Schiller einen kurzen Besuch in Rudolstadt ab und in der ersten Hälfte des Juli hatte er die Freude, die Schwestern in Jena zu begrüßen. Karoline sollte das Bad in Lauchstädt gebrauchen und Lotte begleitete sie dahin. Sie verbrachten in dem Garten ihrer Freundin, der Frau Griesbach's, einen Tag mit dem Dichter und gingen dann über Burgörner, wo sie Karoline von Dachröden abholten, nach Lauchstädt. Von hier aus, wo sie im Hause des Tischlers Küchler wohnten, bat Lotte den Freund um einen Besuch. Er ließ sich nicht lange bitten. Seine Seele war leidenschaftlich bewegt, wie ein Brief vom 24. Juli an Karoline verräth. Er spricht darin von »Funken der Glut«, welche die beiden Schwestern in ihm angefacht hätten, von »schönen Hoffnungen« und von »armseligsten Nichtigkeiten«, welche der Erfüllung derselben im Wege ständen. Zu Anfang Augusts war er in Lauchstädt und am Morgen des 3. August hatte eine gegenseitige Erklärung zwischen ihm und Lotte stattSchiller und Lotte, S. 331, 340, 343, 348, 356.. Karoline erzählt: »Die Erklärung erfolgte in einem Moment des befreiten Herzens, den herbeizuführen ein guter Genius wirksam sein muß. – (Ohne Zweifel war sie selbst dieser gute Genius.) – Meine Schwester bekannte ihm ihre Liebe und versprach ihm ihre Hand. Die Zufriedenheit der guten Mutter, die uns heilig war, hofften wir, obgleich die äußere Lage wohl noch Bedenken bei ihr erregen konnte. Um ihr unnöthige Sorge zu ersparen, sollte Alles für sie noch geheim bleiben, bis Schiller eines kleinen fixen Gehalts gewiß würde, der seine Existenz in Jena sicherte; einen solchen konnten wir von dem Herzog von Weimar erwarten. Meine Schwester fühlte die Unmöglichkeit, ohne Schiller zu leben.« Es waren selige Stunden, welche damals der Dichter mit den Freundinnen unter den Baumschatten der einsamen Wiese hinter dem Tischlerhause in Lauchstädt genoß. Aber ein weltgeschichtlicher Donnerschlag fiel in dieses Idyll: die Nachricht von dem Sturm des Pariser Volkes auf die Bastille. »Wir erinnerten – berichtet Karoline – uns oft in späterer Zeit, als dieser Begebenheit die Umwälzung und Erschütterung von ganz Europa folgte und die Revolution in jedes einzelne Leben eingriff, wie diese Zertrümmerung eines Monumentes finsterer Despotie unserem jugendlichen Sinne als ein Vorbote des Sieges der Freiheit über die Tyrannei erschien und wie es uns erfreute, daß sie in das Beginnen schöner Herzensverhältnisse fiel.« Unser Dichter jedoch, sei es, daß die »schönen Herzensverhältnisse« ihn für Anderes weniger empfänglich machten, sei es, daß er von Anfang an überzeugt war, die Franzosen vermöchten die Freiheit nicht zu ertragen, theilte diese Freude nicht. Er scheint in der That die Franzosen für eine Nation gehalten zu haben, für welche »die militärische Ordnung die einzige ist, welche sie kennen und anerkennen«Treffende Bemerkung des Historikers Mommsen in seiner Abhandlung »Die Schweiz in römischer Zeit« im 9. Band der Mittheilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich.; denn er äußerte den bestimmten Zweifel, »daß diesem Volke republikanische Gesinnungen eigen werden könnten,« und meinte im Hinblick auf die französische Nationalversammlung, es sei »unmöglich, daß von einer Gesellschaft von sechshundert Menschen etwas Vernünftiges beschlossen werde«Karoline v. Wolzogen, L. Sch. II, 21, 23, 61, 65.. Hier haben wir also schon eine Vorwegnahme jener Verneinung der absoluten Demokratie, jener Verwerfung des »allgemeinen Stimmrechts«, welche er in seinem letzten Werke, in dem Fragment des Demetrius, durch den polnischen Landboten Sapieha so energisch aussprechen ließ… Die Mehrheit!

Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn!

Verstand ist stets bei Wen'gen nur gewesen.

Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen;

Der Staat muß untergeh'n früh oder spät,

Wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet..

Von Lauchstädt ging der Dichter nach Leipzig, um vor seiner Rückkehr nach Jena dort mit Freund Körner zusammenzutreffen, welcher die nachmals wieder aufgegebene Absicht gegen Schiller aussprach, Dresden zu verlassen und nach Jena zu ziehen. »Liebste, theuerste Freundinnen – schrieb der Dichter den Schwestern – ich verlasse eben meinen Körner, meinen und gewiß auch den Ihrigen, und in der ersten Freude unseres Wiedersehens war es mir unmöglich, ihm Etwas zu verschweigen, was ganz meine Seele beschäftigte. Ich habe ihm gesagt, daß ich hoffe, bis zur Gewißheit hoffe, von Ihnen unzertrennlich zu bleiben. In seiner Seele habe ich meine Freude gelesen, ich habe ihn mit mir glücklich gemacht.« Gegen Lotte äußerte er von Leipzig aus: »Ist es wahr, theuerste Lotte, darf ich hoffen, daß Karoline in Ihrer Seele gelesen und aus Ihrem Herzen mir beantwortet hat, was ich mir nicht getraute zu gestehen? Sie konnten ohne mich glücklich sein, aber durch mich nie unglücklich werden. Dieses fühlte ich lebendig in mir und darauf baute ich dann meine Hoffnungen. Bestätigen Sie, was Karoline mich hoffen ließ. Sagen Sie mir, daß Sie mein sein wollen und daß meine Glückseligkeit Ihnen kein Opfer kostet.« Diesen Worten Schiller's zufolge scheint die Erklärung in Lauchstädt noch keine ganz offene gewesen zu sein; aber sie wurde es durch Lotte's Antwort: »Karoline hat in meiner Seele gelesen und aus meinem Herzen geantwortet. Der Gedanke, zu Ihrem Glück beitragen zu können, steht hell und glänzend vor meiner Seele. Kann es treue, innige Liebe und Freundschaft, so ist der warme Wunsch meines Herzens erfüllt, Sie glücklich zu sehen. Noch ist's mir wie ein Traum, daß ich nun weiß, daß Sie mich lieben, daß Sie es nun klar fühlen, wie meine Seele nur in der Ihrigen lebt.« So waren denn die Geständnisse ausgetauscht und, nach Rudolstadt heimgekehrt, schrieb Lotte am 22. August dem Geliebten: »Daß ich dir Etwas sein könnte, fühlte ich wohl in manchen Momenten und es war mir ein süßes Gefühl, aber doch schwankte mein Herz zwischen Zweifel und Gewißheit und ich fand mich unruhig, ungewiß mit mir selbst. Aber nun denke ich deiner mit einer Empfindung voll warmer, inniger Liebe und doch wieder mit Ruhe verknüpft, und ich fühle mich glücklich in der Idee, dir zu gehören, zu der Freude deines Lebens beitragen zu können.« So geht nun das süße Geplauder fort, welches zu hören Liebende nie müde werden. Nirgends offenbart sich unseres Dichters Gemüth in reinmenschlich-innigeren Lauten als in diesen Liebesbriefen. Unterm 25. August schrieb er: »In einer neuen schönern Welt schwebt meine Seele, theure liebe Lotte, seitdem du deine Seele mir entgegentrugst. Mit bangen Zweifeln ließest du mich ringen und ich weiß nicht, welche seltsame Kälte ich oft an dir zu bemerken glaubte, die meine glühenden Geständnisse in mein Herz zurückzwang. Ein wohlthätiger Engel war mir Karoline, die meinem furchtsamen Geheimniß so schön entgegenkam. Ich habe dir Unrecht gethan, theure Lotte. Die stille Ruhe deiner Empfindung habe ich verkannt und einem abgemessenen Betragen zugeschrieben, das meine Wünsche von dir entfernen sollte. O, du mußt sie mir noch erzählen, die Geschichte unserer werdenden Liebe.« Lotte erwiderte: »Also kam ich dir kalt vor? Mein Betragen zu abgemessen? Du ahntest nicht, daß eben diese Kälte nur scheinbar war; nur eine Hülle, Empfindungen zu verbergen, die ich mir nicht gestehen wollte und noch weniger Andern, weil ich nicht immer deiner Anhänglichkeit für mich gewiß war. Oft war mir, als wäre Nichts mehr zwischen uns und als fühltest du, was du mir wärest, und zuweilen wieder, als wäre ich dir Nichts, gar Nichts. Du würdest mich nicht verkannt haben, wenn du die Kämpfe, die in meiner Seele vorgingen, hättest fühlen können.«

Aber in diese Herzenslaute klingt nun ein Ton herein, der Befremden erregen müßte, wenn wir nicht schon vom Schlusse des vorigen Kapitels her darauf vorbereitet wären. Es sind die Aeußerungen der Doppelliebe unseres Dichters gemeint. Die Thatsache steht unbestreitbar fest, denn man wird sofort in den Briefen Schiller's an die beiden Schwestern »das psychologische Problem finden, im Reiche der Geister das durchzuführen, was die Volkssage vom Ehebette des Grafen von Gleichen erzählt,« man wird sehen, daß der Dichter »in der Sicherheit seines hohen Geistes auf dieser gefahrvollen Bahn einhergeht, mit der naivsten Bewußtlosigkeit über die Art seiner zwiefachen Liebe«Worte von K. Hase, S. VII seines Vorworts zu dem Literarischen Nachlaß Karoline's von Wolzogen. Er fügt hinzu: »Als nun Frau von Wolzogen in ihrem Leben Schiller's die (bezüglichen) Briefe mittheilen wollte, mochte dasjenige, was nachher in der reinen Natur dieser Menschen sich naturgemäß gelöst hatte, Jedem sein Recht gewährend, ihr in der Erinnerung fremdartig erscheinen; sie zog sich daher gleichsam aus diesen Briefen zurück und überließ der glücklicheren Schwester die Ehrenstätte. Man erkennt noch deutlich die Correcturen der späteren zitternden Hand (Karoline's) in Schiller's schöner fester Handschrift, wie an die Stelle des Plurals oder vielmehr des Duals der Singular gesetzt und an besonders leidenschaftlichen Stellen die »Karoline« gestrichen und eine »Theure Lotte« zum damaligen Drucke eingeschoben ist.« – Gegenwärtig sind sowohl in Karoline's »Literarischem Nachlaß« als in »Schiller und Lotte« die ursprünglichen Brieftexte wieder hergestellt und ist demnach »das unschuldigste und liebenswürdigste Falsum, das wohl je in der Literatur begangen worden,« berichtigt.. In Wahrheit, Schiller trennt in seiner Vorstellung die beiden Schwestern nicht von einander und seine Liebesbriefe athmen da die meiste Glut, wo sie an Beide gemeinsam gerichtet sind. »O, meine theure Karoline! meine theure Lotte! – schrieb er unterm 10. September 1789 – wie so anders ist jetzt Alles um mich her, seitdem mir auf jedem Schritte meines Lebens nur euer Bild begegnet. Wie eine Glorie schwebt eure Liebe um mich, wie ein schöner Duft hat sie mir die ganze Natur überkleidet. Auch habe ich nie so frei und kühn die Gedankenwelt durchschwärmen können wie jetzt, da meine Seele ein Eigenthum hat und nicht mehr Gefahr laufen kann, sich aus sich selbst zu verlieren. Ich weiß, wo ich mich immer wieder finde . . . Meine Seele ist jetzt gar oft mit den Szenen der Zukunft beschäftigt: unser Leben hat angefangen, ich schreibe vielleicht auch, wie jetzt; aber ich weiß euch in meinem Zimmer; du, Karoline, bist am Klavier und Lottchen arbeitet neben dir und aus dem Spiegel, der mir gegenüber hängt, seh' ich euch Beide. Ich lege die Feder weg, um mich an euren schlagenden Herzen zu überzeugen, daß ich euch habe, daß Nichts, Nichts euch mir entreißen kann. Ich erwache mit dem Bewußtsein, daß ich euch finde, und mit dem Bewußtsein, daß ich euch morgen wieder finde, schlummere ich ein. Der Genuß wird nur durch die Hoffnung unterbrochen und die süße Hoffnung nur durch die Erfüllung und, getragen von diesem himmlischen Paar, verfliegt unser goldenes Leben!« Des Dichters Ungeduld konnte den Schluß seiner Vorlesungen für das Sommersemester kaum erwarten, und sobald er frei war, eilte er in die Herbstferien nach Rudolstadt. Er wohnte vom 18. September bis zum 22. Oktober wieder beim Cantor Unbehaun in Volkstädt und es war ihm gegönnt, die Morgen- und Nachmittagsstunden mit den Schwestern allein zu verbringen, da die »chère mère,« welche inzwischen Oberhofmeisterin geworden, den Tag über durch ihr Amt an das fürstliche Schloß gefesselt war. In den schönen Herbsttagen wiederholten sich jetzt die traulichen Stunden des vorjährigen Sommers und nur der Umstand, daß die Liebenden ihr Geheimniß vor der Mutter noch bewahren mußten, beeinträchtigte etwas diese »goldene Zeit«Schiller und Lotte, S. 422. Karol. v. Wolzogen, Sch. L. II, 33.. Wie groß, frei und rein diese drei guten Menschen ihr Verhältniß zu einander auffaßten, erhellt überzeugend daraus, daß der Spiegel von Lotte's Seele nie durch einen Anhauch von Eifersucht getrübt wurde. Nur quälte sie – wie sie in einem Briefe vom 24. Oktober dem wieder nach Jena zurückgekehrten Verlobten gestand – zuweilen der Gedanke, daß ihm Karoline mehr sein könnte als sie und daß er sie zu seinem Glücke nicht nöthig hätte. Auf diesen später noch einmal wiedergekehrten Skrupel ihrer Bescheidenheit erwiderte Schiller am 15. November: »Du kannst fürchten, liebe Lotte, daß du aufhören könntest, mir zu sein, was du mir bist? So müßtest du aufhören, mich zu lieben! Deine Liebe ist Alles, was du brauchst, und diese will ich dir leicht machen durch die meinige. Ach, das ist eben das höchste Glück in unserer Verbindung, daß sie auf sich selbst ruht und in einem einfachen Kreise sich ewig um sich selbst bewegt, daß mir die Furcht nicht mehr einfällt, euch jemals weniger zu sein oder weniger von euch zu empfangen. Unsere Liebe braucht keiner Aengstlichkeit, keiner Wachsamkeit – wie könnte ich mich zwischen euch Beiden meines Daseins freuen, wie könnte ich meiner eigenen Seele immer mächtig genug bleiben, wenn meine Gefühle für euch Beide, für Jede von euch, nicht die süße Sicherheit hätten, daß ich der Einen nicht entziehe, was ich der Andern bin? Frei und sicher bewegt sich meine Seele unter euch und immer liebevoller kommt sie von Einer zur Andern zurück, derselbe Lichtstral – laßt mir diese stolzscheinende Vergleichung – derselbe Stern, der nur verschieden widerscheint aus verschiedenen Spiegeln. Karoline ist mir näher im Alter und darum auch gleicher in der Form unserer Gefühle und Gedanken. Sie hat mehr Empfindungen in mir zur Sprache gebracht als du, meine Lotte; aber ich wünschte nicht um Alles, daß dieses anders wäre, daß du anders wärest als du bist. Was Karoline vor dir voraus hat, mußt du von mir empfangen; deine Seele muß sich in meiner Liebe entfalten und mein Geschöpf mußt du sein. Deine Blüthe muß in den Frühling meiner Liebe fallen!«

Von seiner Doppelliebe ganz erfüllt und der Sorge hingegeben, derselben eine häusliche Stätte zu bereiten, hat unser Dichter an dem Vorschritt der großen Revolutionstragödie in Frankreich zunächst weiter keinen Antheil genommen. Auf ihn paßte nicht das Wort des alten Talleyrand zu Guizot: »Wer nicht in der Zeit um 1789 gelebt hat, weiß nicht, was leben heißt«Guizot, Mémoires, vol. I, chap. 3. ; denn er schenkte den Vorgängen jenseits des Rheins nur eine ganz beiläufige und, wie schon erwähnt worden, mehr ablehnende als sympathische Aufmerksamkeit. Vergebens sucht man in seinem Briefwechsel mit Körner und den beiden Herzensfreundinnen, also gerade da, wo er sich über Alles, was ihn bewegte, am vertraulichsten aussprach, die Erwähnung eines der bedeutsamsten weltgeschichtlichen Daten, jener Nacht vom 4. August 1789, wo, hingerissen von einem Impuls der Begeisterung, wie er alle tausend Jahre kaum einmal wiederkehrt, zu Versailles die Feudalherren selbst den Leichenpomp des Feudalismus anführten. Er lebte und webte ganz in dem Frühling seiner Doppelliebe. Aber dieser Liebesfrühling war weniger ein gleichmäßig heiterer als vielmehr ein sehr stürmischer. An die idealste Schwärmerei drängte sich die gemeine Sorge verwirrend heran. Eine Stellung zu finden, welche die Gründung eines Haushalts ermöglichte, richteten sich die Blicke Schiller's abwechselnd nach Berlin und Wien, Mannheim und Heidelberg. Bald setzte er seine Hoffnung auf den Herzog von Weimar, bald auf den Coadjutor Dalberg, welcher mit der Lengefeld'schen Familie sehr befreundet war und unsern Dichter ungemein hochschätzte. Wenn dieser gute, aber wie sein Bruder, der Herr Intendant, etwas »pulverfeurige« Prälat nur schon Kurfürst von Mainz gewesen wäre! Aber er war es vorderhand noch nicht und so hatte Schiller, nachdem er alle Möglichkeiten gemustert, am 10. November Veranlassung, tiefbekümmert an die Schwestern zu schreiben: »Ich durchsuche alle Winkel der Erde, um den Platz zu finden, den das Schicksal unserer Liebe bereitet haben könnte.« Wie um sich selbst und die Freundinnen aufzuheitern, fügte er hinzu: »Heute an meinem Geburtstag habe ich mein erstes Collegiengeld eingenommen, von einem Bernburger Studenten, was mir doch lächerlich vorkam. Zum Glück war der Mensch noch neu und noch verlegener als ich; er retirirte sich auch gleich wieder.« Seine Sehnsucht, seine Ungeduld steigerte sich von Stunde zu Stunde. »Entfernung von euch ist kein Leben für mich und Schatten der Einbildung sind keine Genüsse – schrieb er am 14. und 15. November. Der Mensch besitzt nicht, was er nur in seiner Seele empfindet. Er muß es herausstellen in das lebendige Sein und außer sich anschauen. So geht es mir mit der Glückseligkeit unserer Liebe, die sich so lieblich in meiner Seele malt. Unaufhörlich ringt dieses Bild in mir nach Wirklichkeit und Leben, denn, obgleich in mir, bleibt es doch immer weit von mir, so lange ich es nicht in euren Augen lese, an eurem Herzen empfinde . . . Ich kann den Menschen und den Dingen den tiefen Abstand nicht verzeihen, in welchem sie zu dem himmlischen Ideal meiner Liebe stehen. Und daß sie sich doch eindrängen in unsern Kreis und uns an einer Glückseligkeit hindern, die sie nicht fähig sind uns zu ersetzen, das macht mich heftig und oft bitter gegen Menschen und Schicksal.« Es konnte nicht ausbleiben, daß solche Aeußerungen des Mißmuths auch auf die gleichmäßige Heiterkeit von Lotte's Seele zeitweilig störend einwirkten. »Ich sehne mich nach Ruhe, nach einem freien Gefühl meiner selbst – schrieb sie am 19. November dem Geliebten. Muß es immer so sein im Leben, daß wir so wenig Zeit davon unser nennen können? Und doch ist es so kurz! Bald stürmt es in der Seele und verbittert den Genuß jeder Freude und das Herz wird von einem bangen Gefühle zum andern gezogen. Sind wir endlich in uns zu einer Ruhe gelangt, die wir unzerstörbar glauben, so kommen Dinge von außen, reißen das schöne Gebäude unserer Glückseligkeit ein und wir sind immer nicht glücklich; so geht es fort bis an's Grab.« Erschreckt durch diese schwermüthige Betrachtung, gab der Dichter zur Antwort: »Dein Brief hat mich geängstigt, meine theure Lotte. Ich erkenne deinen ruhigen heitern Geist in dieser Stimmung nicht mehr. O, erhalte mir deine Zufriedenheit, die stille sanfte Gleichheit deiner Seele, die mir so wohlthätig werden soll, die meinen unruhigen Geist liebevoll zurückrufen wird. Laß mich immer in den tiefsten Grund deiner Gedanken blicken, und wenn Alles trüb und umwölkt ist um uns her, so laß deine Seele mir helle sein!«