|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Rückblick. – Christian Gottfried Körner. – Ankunft in Leipzig. – »Afflatus divinus.« – Eine schwärmerische Stunde. – Großmuth der Freundschaft. – Villeggiatur in Gohlis. – Das Lied an die Freude. – Ein Mythus. – Don Carlos in Prosa auf der Bühne. – Ein Reiter-Abenteuer. – Das Weinbergshaus in Loschwitz. – Glückliche Tage. – Dichterische Arbeiten und historische Studien. – Das Fräulein von Arnim. – Schmerzliche Trennung und Aufbruch nach Weimar. – Freigeisterei der Leidenschaft und Resignation.

Mit Mannheim lag eine bedeutsame Station seines Wanderlebens hinter unserem Dichter. Er war dort reicher geworden an Lebenskenntniß, wenn auch mehr nach der dunkeln als nach der hellen Seite hin. Er hatte Gelegenheit gehabt, in mancherlei Formen der Auffassung und Führung menschlichen Daseins hineinzublicken und das Spiel der Interessen, Neigungen, Leidenschaften und Thorheiten der Menschen in seinem inneren Getriebe zu beobachten. Frauen von Seelenschwung, Bildung und Grazie hatten durch ihren Umgang dazu beigetragen, das Räthsel der Weiblichkeit, welches dichterisch zu lösen ihm, dem vorzugsweise männlichen Dichter, freilich nie völlig gelingen sollte, ihm wenigstens weniger fremdartig erscheinen zu lassen. Auch in dieser Beziehung bezeugt der Don Carlos einen bedeutenden Vorschritt: die Königin Elisabeth ist denn doch eine andere Frauengestalt als die Amalia in den Räubern, Leonore und Julia im Fiesco oder die Heldin von Kabale und Liebe. Das Gesammtresultat der Mannheimer Erfahrungen Schiller's war freilich mehr ein niederschlagendes als ermuthigendes. Der Souverain, welchen er in der Ankündigung der Rheinischen Thalia als den seinigen anerkannte, das Publicum, hatte seine publizistischen Dienste keineswegs mit großer Gunst aufgenommen, und wie als Publizist war er auch als Theaterdichter mit der Wirklichkeit in herbe Conflicte gerathen. Allerdings arbeitete gerade zu jener Zeit an verschiedenen Orten Deutschlands die Schauspielkunst mit Energie, wenngleich nicht immer mit den richtigsten Mitteln, daran, den Gedanken eines Nationaltheaters der Verwirklichung näher zu führen; aber damit war die weite und tiefe Kluft, welche zwischen den bestehenden theatralischen Verhältnissen und der idealischen, von unserem Dichter der Bühne gestellten Aufgabe gähnte, wahrlich noch lange nicht ausgefüllt. Es war ihm vorbehalten, später in Verbindung mit Göthe, wenn nicht die Ausfüllung, so doch die Ueberbrückung dieser Kluft zu versuchen. Für jetzt hatte er nur die Einsicht gewonnen, daß weder Schauspieler noch Zuschauer für seine dramatischen Ideale reif seien. Daß er sich trotzdem den Glauben an diese bewahrte, daß er sich aus der tiefen Verstimmung, in welche alle die leidigen Mannheimer Erfahrungen ihn geworfen, so bald wieder aufrichtete, daß er endlich an seinem neuen Aufenthaltsorte, statt, wie er momentan beabsichtigt hatte, die Pfade einer gewöhnlichen Betriebsamkeit und eines gewöhnlichen Glückes einzuschlagen, die beschwerliche, von seiner wahren Bestimmung ihm vorgezeichnete Bahn verfolgte, das verdankte er einerseits seiner durchweg auf das Große, Erhabene, Idealische angelegten Natur, andererseits der liebevollen Einwirkung eines Freundes, dessen Gewinnung als eine der günstigsten Schicksalsfügungen in Schiller's Leben anzusehen ist.

Dieser treffliche Freund war Körner, auf dessen Verhältniß zu unserem Dichter man die Worte anzuwenden versucht ist, welche Göthe seine Iphigenie zum Preise des Pylades sprechen läßtDenken die Himmlischen

Einem der Erdgebornen

Viele Verwirrungen zu

Und bereiten sie ihm

Von der Freude zu Schmerzen

Und von Schmerzen zur Freude

Tieferschütternden Uebergang:

Dann erziehen sie ihm

In der Nähe der Stadt

Oder am fernen Gestade,

Daß in Stunden der Noth

Auch die Hülfe bereit sei,

Einen ruhigen Freund.. Als der Sohn einer wohlhabenden Familie 1756 zu Leipzig geboren, hatte Körner seine Studienzeit und nachmals die Gelegenheit, zu reisen, benützt, sich außer seiner Fachwissenschaft, der Jurisprudenz, mancherlei Kenntnisse anzueignen. Seine ersten jugendlichen Wünsche waren auf schriftstellerische Thätigkeit gerichtet gewesen und seine philosophische und ästhetische Bildung kamen später dieser Absicht zu Hülfe. Doch ward er frühzeitig genug inne, daß er bei dem Mangel an eigentlicher Productivität auf diesem Felde mit der Rolle eines Dilettanten sich begnügen müsse, und er war, nachdem er als Privatdozent an der Leipziger Universität gewirkt, gerade zur Zeit der Uebersiedelung Schiller's nach Sachsen, im Begriffe, einem Rufe als Consistorialrath nach Dresden zu folgen, sowie, mit Minna Stock, der reizenden, gebildeten und gutherzigen Tochter des gleichnamigen Leipziger Kupferstechers, sich zu verbinden. Körner, dessen Namen sein einziger Sohn Theodor zu einem dem Vaterlande für immer geliebten machen sollte, stand mit vielen vorragendsten Männern seiner Zeit in freundlichen Beziehungen, und wie wenig er auch selber schrieb oder wenigstens drucken ließ, so hat er doch durch Anregung und von geläuterter Kunstansicht getragenes Urtheil vielfach wohlthätig auf den Gang unserer Literatur eingewirkt. Wie in allen Verhältnissen, so hat er auch in dem zu Schiller seinem Wahlspruch nachgelebt: Vitam impendere veroBrief an Schiller vom 2. Mai 1785. Briefwechsel zw. Sch. u. K. I, 20.. Um ganz zu verstehen, was er nicht allein dem Menschen, sondern auch dem Künstler und Schriftsteller Schiller gewesen ist, muß man den Briefwechsel der Beiden lesen. Das ist so ein Buch, an welchem ein deutsches Herz sich erfrischen und erfreuen kann. Ja, wie Pylades dem »umgetriebenen« Orest, so hat Körner unserem Dichter »aus seiner Seele Tiefen Rath und Hülfe gereicht.« Schiller fühlte aber auch innig, was er an Körner besaß, und stellte dem Freunde, dessen Herz er »nie auf einem falschen Klang überraschte«, in einem Brief vom 4. Dezember 1788 an Lotte von Lengefeld das schöne Zeugniß aus: »Sie haben sehr recht, zu sagen, daß Nichts über das Vergnügen gehe, Jemand in der Welt zu wissen, auf den man sich ganz verlassen kann. Und das ist Körner für mich. Es ist selten, daß sich eine gewisse Freiheit in der Moralität und in Beurtheilung fremder Handlungen oder Menschen mit dem zartesten moralischen Gefühl und mit einer instinktartigen Herzensgüte verbindet. Er hat ein freies, kühnes, philosophisch aufgeklärtes Gewissen für die Tugenden und Fehler Anderer und ein ängstliches für sich selbst, – gerade das Gegentheil dessen, was man alle Tage sieht, wo sich die Menschen Alles und ihren Nebenmenschen Nichts vergeben. Freier als er von Anmaßung ist Niemand; aber er braucht einen Freund, der ihn seinen eigenen Werth kennen lehrt, um ihm die so nöthige Zuversicht zu sich selbst, das, was die Freude am Leben und die Kraft zum Handeln ausmacht, zu geben«Schiller und Lotte, S. 156..

Wie es scheint, hatte sich des Dichters Abreise von Mannheim bis in die zweite Woche des April 1785 hingezögert. Wenigstens traf er erst am 17. April in Leipzig einBriefw. zw. Sch. u. K. I, 18, Anmerkung., und ungeachtet all der Fatalitäten der Reise (»Morast, Schnee und Gewässer«), von welchen er am 24. des Monats an Schwan Meldung that, ungeachtet auch der gründlichen Langsamkeit, womit die »Reichspostschnecke« derartige Hindernisse überwand, ist doch nicht anzunehmen, daß der Abgang Schiller's von Mannheim noch im März stattgefunden habe. Wir wissen auch von keinem Aufenthalt unterwegs. Körner war bei der Ankunft des sehnlich Erwarteten nicht in Leipzig anwesend, da ihn seine Angelegenheiten nach Dresden gerufen hatten; aber der Ankömmling wurde von Huber und dem Stock'schen Schwesternpaare herzlich empfangen. Es war gerade Meßzeit und der Dichter fand seine Erholung darin, von dem bunten Strom dieses ungewohnten Lebens sich ein paar Tage mittreiben zu lassen. Nachdem er sich und seine Siebensachen – das Wort dürfte fast im wörtlichen Sinne zu nehmen sein – in einem bescheidenen Studentenzimmerchen untergebracht hatteBlätter f. lit. Unterhaltung f. 1836, S. 285., gab er sich nicht ohne Behagen den neuen Eindrücken seiner Lage hin. Noch bevor eine Woche um war, sah er sich in mehrere angenehme Häuser eingeführt und hatte Männer wie Oeser, Weiße, Hiller, Jünger und den berühmten Schauspieler Reineke zu Bekannten. In dem Richter'schen Kaffeehause, wo sich damals die halbe Welt Leipzigs zusammenfand, drängte man sich, den Dichter zu sehen, der freilich – wie er in dem eben erwähnten Brief an Schwan schrieb – nicht sehr erbaut war, wie ein »Wunderthier« angegafft zu werden. Komisch genug wollte es Vielen gar nicht in den Kopf, daß ein Mensch, der die Räuber gedichtet, wie andere Menschenkinder aussehen sollte. Man hatte erwartet, daß Schiller wenigstens »mit rundgeschnittenen Haaren, in Courierstiefeln und mit einer Hetzpeitsche in der Hand« auftreten würde, d. h. als leibhaftes Kraftgenie. Allein die Periode der Kraftgenialität war ja ohnehin für ihn längst vorüber. Körner schrieb ihm unterm 2. Mai aus Dresden, daß er im Gefühle des Herzensbundes mit Schiller jetzt erst anfange zu leben, und des Dichters Antwort vom 7. Mai gibt Zeugniß von der gehobenen Stimmung, in welche des Freundes begeistertes Entgegenkommen ihn versetzt hatte. Er vindizirt sich und dem Freunde das »beste Geschenk des Himmels, das Talent zur Begeisterung«, und sagt: »Tausend Menschen gehen wie Taschenuhren, die die Materie aufzieht, oder, wenn Sie wollen, ihre Empfindungen und Ideen tröpfeln hydrostatisch, wie das Blut durch seine Venen und Arterien, der Körper usurpirt sich eine traurige Dictatur über die Seele; aber sie kann ihre Rechte reclamiren, und das sind dann die Momente des Genius und der Begeisterung. Nemo unquam vir magnus fuit sine aliquo afflatu divino.«

Natürlich hegten unter solchen Umständen die beiden jungen Männer von ihrer persönlichen Bekanntschaft die höchsten Erwartungen und diese wurden auch nicht getäuscht, als sie sich am 1. Juli in Kahnsdorf ein Rendezvous gaben, um sich endlich von Angesicht zu Angesicht zu begrüßen. Nach einem damals viel gebrauchten und mitunter auch mißbrauchten Ausdruck »schmolzen ihre Seelen in einander.« In Wahrheit, unser Dichter scheint von der neuen Freundschaft völlig berauscht worden zu sein. Sein Brief vom 3. Juli an den wieder nach Dresden zurückgekehrten Körner versetzt uns um zwölf Jahre zurück, in die Zeit, wo, wie wir gesehen, unter den Hainbündlern die Freundschaftsschwärmerei bis zu sentimentalster Ekstase fortgegangen war. Auf der Rückfahrt von Kahnsdorf war Körner der Gegenstand des Gespräches zwischen Schiller und den ihn begleitenden Leipziger Bekannten geworden. Unterwegs stiegen sie aus, um zu frühstücken. »Wir fanden Wein in der Schenke« – erzählt der Dichter. »Deine Gesundheit wurde getrunken. Stillschweigend sahen wir uns an, unsere Stimmung war feierliche Andacht und Jeder von uns hatte Thränen in den Augen, die er zu ersticken sich zwang. Göschen bekannte, daß er dieses Glas Wein noch in jedem Gliede brennen fühlte, Huber's Gesicht war feuerroth, als er uns gestand, er habe noch keinen Wein so gut gefunden, und ich dachte mir die Einsetzung des Abendmahls – ›Dieses thut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtniß.‹ Ich hörte die Orgel gehen und stand vor dem Altar. Jetzt erst fiel's uns auf die Seele, daß heute dein Geburtstag war. Ohne es zu wissen, haben wir ihn heilig gefeiert. Theuerster Freund, hättest du deine Verherrlichung in unseren Gesichtern gesehen, in der vom Weinen erstickten Stimme gehört: in dem Augenblicke hättest du sogar deine Braut vergessen, keinen Glücklichen unter der Sonne hättest du beneidet«Briefw. zw. Sch. u. K. I, 33.. Der in diesem schwärmerischen Ausbruch neben Huber erwähnte Göschen war ein Buchhändler, dessen Firma damals zu den bekanntesten gehörte. Schiller trat in geschäftliche Beziehungen zu ihm und hoffte vermittelst einer neuen Ausgabe des Fiesco und der Räuber, welche letzteren er durch Anfügung eines neuen Actes – »Räuber Moor's letztes Schicksal« – neuerdings »in Schwung bringen« wollte, der inzwischen wieder eingetretenen tiefen Ebbe seiner Kasse aufzuhelfen. Ach, das war sehr nöthig, denn die Abonnementsgelder für die Thalia stockten und der Dichter hatte sich, wie er in dem eben erwähnten Schreiben dem Freunde gestand, in Leipzig »ganz aufgezehrt«. Da trat Körner hülfreich ein und zwar so, wie es eben nur ein großmüthigster Freund konnte. Nichts kann zarter und edler sein, als die Art und Weise, wie er dabei dem Stolze des Dichters jede Kränkung zu ersparen suchte. Am 8. Juli schickte er Geld und schrieb dazu: »Sobald du im Mindesten in Verlegenheit bist, so schreibe mit der ersten Post und bestimme die Summe. Rath kann ich allemal schaffen. Wenn ich aber noch so reich wäre und du ganz überzeugt sein könntest, welch ein geringes Object es für mich wäre, dich aller Nahrungssorgen für dein ganzes Leben zu überheben, so würde ich es doch nicht wagen, dir ein solches Anerbieten zu machen. Ich weiß, daß du im Stande bist, sobald du nach Brot arbeiten willst, dir alle deine Bedürfnisse zu verschaffen. Aber ein Jahr wenigstens laß mir die Freude, dich aus der Nothwendigkeit des Brotverdienens zu setzen.« Das bedarf keines Commentars; aber es ist nur billig, an so einem Denkstein hochherziger, einem Schiller zu gute gekommener Gesinnung nicht vorüberzugehen, ohne einen Kranz des Dankes darauf zu legen.«

19. Das Schillerhaus in Gohlis.

Geschnitten von C. Laufer

Inzwischen war unser Dichter am 7. Mai nach Gohlis gezogen. Es mochte ihm in dem Stadtgedränge nicht ganz heimelig zu Muthe geworden sein, als die Zurückweisung seiner Bewerbung um Margaretha Schwan diesen Liebestraum zerflattern gemacht, und er hoffte mit Grund, daß ländliche Stille seine verletzten Gefühle sänftigen würde. Durch das Schattengrün des Rosenthals führt ein kurzer Gang in nördlicher Richtung nach dem genannten Dorfe, wo das kleine Haus steht, welches schon Tausende von Wallfahrern als eine jener Stätten betreten haben, die »ein guter Mensch geweiht für alle Zeiten«Ueber dem Thorbogen stehen auf einer vom Schiller-Verein zu Leipzig am 11. November 1841 errichteten Tafel die Worte: »Hier wohnte Schiller und schrieb das Lied an die Freude im Jahre 1785.« Auf einem unter dem Dach angebrachten Täfelchen heißt es: »Schiller's Stube.« In der neuesten Zeit hat der Schiller-Verein das Häuschen angekauft, um es vor dem drohenden Zerfall zu bewahren. Rank (»Schillerhäuser«, S. 36) gibt von der Schillerstube, wie sie 1855 war, eine Beschreibung.. Hier bewohnte Schiller im ersten Stock eine Stube nebst einem anstoßenden Schlafkämmerchen. Oft sah der kleine Raum auch ein fröhliches Gedränge, denn die Freundinnen Minna und Dora kamen mit Huber, Göschen, Reineke und anderen Freunden aus der Stadt herüber und dann wurde gemeinschaftlich gelesen, gesungen und musizirt. Am belebtesten und heitersten ging es zu, als Ende Juli's Körner zu seiner bevorstehenden Hochzeit mit Minna in Leipzig eingetroffen war. In diesen sommerlichen Tagen, wo das Dasein des Dichters, von Sorgen entbunden, im Kreise guter, idealisch gestimmter, liebevoll ihm zugewandter Menschen traulich und frohherzig sich bewegte, ist das »Lied an die Freude« entstanden, jener edelste aller Rundgesänge, welcher, wie uns bezeugt wird, bald nach seinem Entstehen »in Leipzig und Dresden gewöhnlich den Schluß jeder fröhlichen, sinnigen oder phantastisch erregten Gesellschaft ausmachte«Blätter f. lit. Unterh. 1836, S. 1198.. Zur Zeit, wo die von dem Neid mit der romantischen Ohnmacht erzeugte Bemängelung Schiller's für eine Weile literarische Mode war, hat man auch dieser Ode, welche so gewaltig aus einer nach langer Bedrückung freudig aufathmenden Dichterbrust hervordrang, allerlei Tadel angehängt. Man hat ihr die lyrische Stimmung abgesprochen, hat darin mehr nur ein Reflectiren über die Freude, als ein Ausströmen des Freudegefühls finden wollen. Aber die »blasse Reflexion« wird nie eine Wirkung hervorbringen, wie dieses Gedicht sonst und jetzt hervorgebracht hat. Ja, auch jetzt noch. Ich selber kann bezeugen, daß ich nicht nur die Wangen von Jünglingen und Mädchen sich röthen, sondern auch die Wimpern ernster Männer und Matronen feucht werden sah, so oft die Klänge dieses Liedes erschollen, in welches ein adliches Dichtergemüth die volle Kraft seiner Ueberzeugung ergossen, in dessen herrlicher Schlußstrophe Schiller den sittlichen Kern seiner Weltanschauung dargelegt hatFesten Muth in schweren Leiden,

Hülfe, wo die Unschuld weint,

Ewigkeit geschwor'nen Eiden,

Wahrheit gegen Freund und Feind!

Männerstolz vor Königsthronen,

Brüder, gält' es Gut und Blut!

Dem Verdienste seine Kronen,

Untergang der Lügenbrut!. Seine Zeitgenossen verstanden den Dichter, wenn er wollte, daß das gesellige Freudegefühl die edelsten Instinkte des Menschen zur Aeußerung bringen und ihn wie in einer Montgolfière über den Dunstkreis alltäglicher Noth und Sorge emportragen sollte, und wie mächtig das Lied die Herzen ergriff, zeigt schon der Umstand, daß die mythenbildende Pietät demselben die Unterlage eines Ereignisses gab, dessen Wahrscheinlichkeit ebenso wenig bestritten als, meines Wissens, bewiesen werden kannIch meine die von Hinrichs (»Schiller's Dichtungen nach ihrem histor. Zusammenhange«, I, 34) erzählte, leider ohne Nachweis gelassene Sage: – »Schiller hörte auf einem Morgenspaziergange durch das Rosenthal in der Nähe der Pleiße aus dem Gebüsch leise Worte. Er trat näher hinzu und vernahm das Gebet eines Jünglings, der halbentkleidet in den Fluß springen wollte und zu Gott um Verzeihung für diese Sünde flehte. Bestürzt durch den Anblick eines Zeugen, erwiderte er auf Schiller's Fragen: »Zwei Wege sind mir freigelassen, mein Leben zu enden; entweder muß ich eines schmählichen Hungertodes sterben oder aus freiem Entschluß eine schnellere und minder qualvolle Todesart wählen.« Er erzählte ihm dann, daß er ein Studiosus der Theologie sei und seit einem halben Jahre nur trocken Brot gegessen. Schiller gab, was er von Geld bei sich trug, und nahm ihm das Versprechen ab, acht Tage nicht an die Ausführung seines Entschlusses zu denken. Einige Tage darauf erhob sich der Dichter als Hochzeitsgast bei einer ansehnlichen Familie Leipzigs unter den fröhlichen Gästen, erzählte den Vorfall auf eine begeisternde Weise, nahm den Teller und erntete von den Anwesenden eine reichliche Spende für den Unglücklichen, der dadurch in den Stand gesetzt wurde, seine Studien zu beendigen und mit der Zeit ein Amt anzutreten. Voll Freude über das Gelingen dieser That soll Schiller sein Lied gesungen haben.«. Während des Aufenthalts in Gohlis wurde auch die Arbeit am Don Carlos fortgesetzt, doch ließ sich der Dichter Behufs der theatralischen Darstellung des Stückes zu einem bedeutenden Mißgriffe verleiten. Reineke nämlich bestürmte ihn, die Tragödie bühnengerecht zu machen, und da der Schauspieler die metrische Form als ein Haupthinderniß der Aufführung ansah, so gab Schiller seinem Andringen nach, die Jamben in Prosa aufzulösen. Freilich fand Reineke's Forderung ihre Rechtfertigung in der Unbeholfenheit, womit bei der Neuheit der Einführung metrischer Sprache auf der deutschen Bühne weitaus die meisten Schauspieler damals noch den Vers behandelten. Allein dem Don Carlos war das metrische Prachtgewand so auf den Leib gepaßt, daß ohne dasselbe die beste Wirkung des Stückes verloren gehen mußte. Im richtigen Vorgefühle dessen brachte der Dichter nur widerstrebend und langsam die Bearbeitung in Prosa zu Stande. Er war schon lange nicht mehr in Leipzig, als dort am 14. September 1787 Don Carlos zur ersten Aufführung kam und kaum einen »succes d'estime« errangDevrient a. a. O. III, 90. Ueber die Bearbeitung des Don Carlos in Prosa vgl. Boas' Nachträge zu Sch. W. III.. Auch in Dresden, Prag und Berlin gelangte die Tragödie Anfangs nur in dieser prosaischen Form zur Darstellung und ihre natürliche Wirkung that sie erst dann, als sie von höher gebildeten Schauspielern in der ganzen Schönheit ihrer Rhythmen vorgeführt wurde.

Der 7. August 1785 war Körner's Hochzeitstag, an welchem Schiller das Brautpaar mit einem durch die Herzlichkeit des Inhalts und den leichten Fluß der Verse ausgezeichneten Liede begrüßteDasselbe ist in die Sammlung von Sch. Gedichten nicht aufgenommen. Körner's Nichte, Charlotte Endner, theilte eine Abschrift des Originals dem Schiller-Verein mit und dieser ließ es in dem »Gedenkbuch an Fr. Sch.« S. 240 fg. abdrucken.. Am 12. August führte der Freund seine junge Frau nach Dresden und der Dichter gab den Neuvermählten bis nach Hubertsburg zu Pferde das Geleite. Auf dem Rückweg nach Gohlis stürzte er mit dem Pferde und trug eine starke Quetschung der rechten Hand davon. Er hatte überhaupt als Reiter nicht eben viel Glück, obgleich er, wie zu seiner Zeit junge Männer gewöhnlich thaten, kürzere und auch wohl längere Ausflüge meist zu Pferde zu machen pflegteF. G. Kühne ließ sich bei seinem i. J. 1836 dem Schillerhause in Weimar abgestatteten Besuche von dem damaligen Besitzer desselben folgendes Reiter-Abenteuer des Dichters erzählen, das der freundliche Erzähler als Augenzeuge und theilweise Mithandelnder mitangesehen hatte (Gedenkbuch an Fr. Sch. 17): – »Es war in einem ländlichen Wirthshause nahe bei Dresden. In einem Winkel des Gastzimmers saß eine hohe magere Gestalt, das bleiche Gesicht mit der königlich leuchtenden Stirn von der Umgebung abgewendet, das große stillbrennende Auge dem Fenster zugekehrt. Der Fremde schien, indem er da war, nicht gegenwärtig zu sein nach Zeit und Raum. Niemand kannte ihn, er saß ruhig und mochte auf Erfrischungen warten, obwohl er Nichts bestellt hatte. Hohe Reitstiefeln und Sporen, die er trug, ließen vermuthen, der Fremde sei zu Pferde gekommen, obwohl die Knechte im Hause von einem Pferde Nichts wußten. Das Gespräch drehte sich um die Erzählung eines Hinzugekommenen, der soeben auf der Landstraße ein herrenloses Reitpferd aufgefangen hatte. Der Hinzugekommene war eben der freundliche Mann aus Weimar. Man erschöpfte sich in Vermuthungen über den verunglückten Reiter des flüchtigen Gauls. »Es wird das meinige sein,« sagte der Fremde und sein blasses Gesicht überflog eine leise Röthe, mehr aus unfreiwilliger Anstrengung, am Gespräche Theil zu nehmen, als aus Scham, seine beklagenswerthe Ritterlichkeit einzugestehen. Schiller hatte sein ungezogenes Roß nicht bändigen können; ich weiß nicht, war er abgeworfen oder abgestiegen, und hatte das widerspänstige Thier laufen lassen, um mit der Reitgerte in der Hand den nahen Gasthof zu erreichen. »Es lachte Niemand!« betheuerte der Erzähler mit erhobenem Pathos, »die stille, aber mächtige Gewalt, welche der Anblick dieses höheren Menschen einflößte, bannte zu sehr die Gemüther!«. Es litt ihn aber nicht länger weder in Gohlis noch in Leipzig: er vermißte zu sehr den Umgang mit Körner und dessen Frau und Schwägerin, welche Letztere der Schwester nach Dresden gefolgt war. »Was soll ich noch hier? – schrieb er am 6. September dem Freunde. Ich gehe an den vorigen Tummelplätzen meiner Freude schwermüthig und still vorüber, wie der Reisende an den Ruinen Griechenlands. Nur das Vergangene macht mir sie theuer. Die ganze Gegend da herum liegt wie ein angeputzter Leichnam auf dem Paradebette – die Seele ist dahin.« Verabredetermaßen reist er schon am 11. September den Freunden nach Dresden nach. Die Elbgegenden um Meißen und Dresden muthen ihn doppelt an, weil sie ganz seinen heimatlichen Fluren gleichen, und in der That konnten die Ufer der Elbe dem Schwaben die Neckarufer zurückrufen. Am 13. September schreibt er schon von seinem Zimmer in Körner's Weinbergshaus aus an Huber: »Ich bin hier im Schooße unserer Lieben aufgehoben wie im Himmel.«

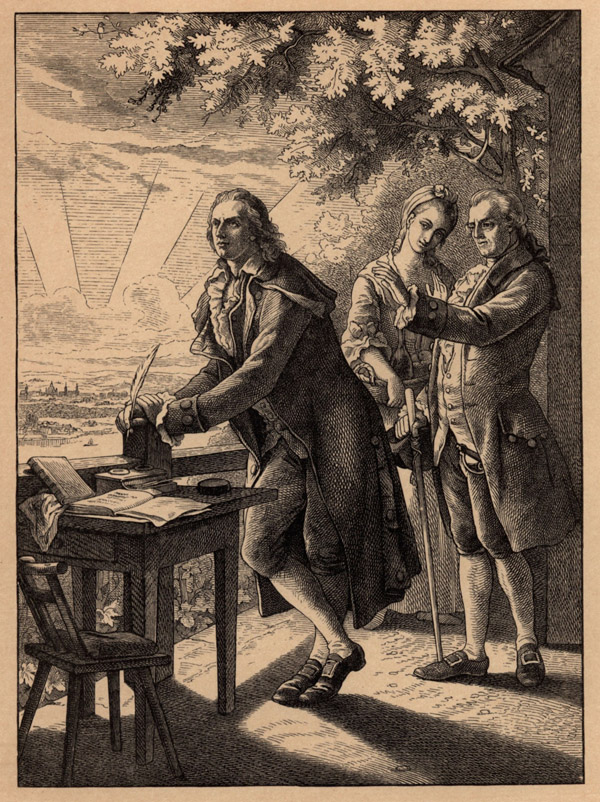

20. Schiller und Körner in Loschwitz.

Originalzeichnung von Th. v. Oer. Geschnitten von H. Bürkner

Körner, jetzt wohlbestallter Ober-Consistorialrath in Dresden, besaß in geringer Entfernung von dieser Stadt, die Elbe aufwärts und unweit Pillnitz, beim Dorfe Loschwitz einen Weinberg und darin ein kleines Haus, welches er in der schönen Jahreszeit mit seiner Familie bewohnte. Hier war der Dichter sein Gast. Oben auf der Höhe des Weinbergs, wo ein Tannenwäldchen diesen begränzt, steht der »Schillerpavillon«, ein einfaches Häuschen, in welchem Schiller an schönen Tagen arbeiteteAm 10. Mai 1888 wurde bei diesem Pavillon eine Marmortafel errichtet mit der Inschrift:

Hier schrieb

Schiller bei seinem Freunde Körner

am Don Carlos.

1785. 1786. 1787.. Der Blick von hier auf die ferne Stadt, auf das Hügelgebreite hüben und drüben, auf das malerische Thal, durch dessen Nebengelände und Wiesengründe der spiegelnde Strom hinzieht, ist außerordentlich reizend. Es war das ein rechter Dichterwinkel im Sinne des Horazischen »angulus ridens« oder, wenn man das wohlklingendere Wort vorzieht, ein rechter Dichterhorst, von welchem aus die Phantasie Schiller's ihre Flüge unternehmen konnte. Er schweifte auch gerne in der anmuthigen Landschaft umher und seine liebste Erholung war, in einem Nachen auf dem Strome sich zu wiegen oder auch wohl unter Sturm und Donner den aufgeregten Wogen der Elbe entgegenzukämpfen. Und dann dieser trauliche Verkehr mit dem Freunde und den Freundinnen, dieses Glück heiteren Familienlebens, wie er es seit jener kurzen Frühlingszeit in Bauerbach nicht wieder genossen hatte. Diese Loschwitzer Villeggiatur im Herbst 1785, im Sommer 1786, im Frühling 1787 gehörte zu dem Besten, was unser Dichter erfuhr. Und es war auch eine fruchtbare Zeit für ihn, nicht nur an Anregungen und freundlichen Erinnerungen, welche Schiller von dort mit fortnahmZu diesen Loschwitzer Erinnerungen gehörte auch die Figur, welche wir als die »Gustel von Blasewitz« in Wallenstein's Lager kennen. Das Original derselben war ein heiteres und gescheidtes Mädchen, welches erst am 24. Februar 1856 als Wittwe des Senators Renner in Dresden gestorben ist. Der Dichter war während seines Aufenthalts in Loschwitz häufig in dem Hause aus- und eingegangen, welches ihr Vater am gegenüberliegenden Elbufer besaß. Vgl. Kneschke a.a.O. 356., sondern auch an Arbeiten. Während der angegebenen Frist, bezeugt KörnerNachrichten von Schiller's Leben, Sch. W. XII, 414., wurde nicht nur Don Carlos vollendet, sondern erhielt auch eine ganz neue Gestalt. Hierzu kam der Entwurf zu dem Schauspiel »der (versöhnte) Menschenfeind« und die Ausführung der vorhandenen Szenen desselben, sowie die Idee zu dem Roman »der Geisterseher«. Sie wurde in unserem Dichter durch das außerordentliche Aufsehen erweckt, welches damals die berüchtigte Halsbandgeschichte, in welche bekanntlich auch der große Schwindler Cagliostro verwickelt war, von Paris aus in ganz Europa erregte. Aber noch wichtiger als dieses Thema, von welchem wir später ein Mehreres zu sagen haben werden, wurde für den Entwicklungsgang Schiller's die Wendung zu historischen Studien, welche in diese Zeit fällt. Die Vorarbeiten zum Don Carlos hatten ihn auf einen reichhaltigen geschichtlichen Stoff aufmerksam gemacht, auf den Befreiungskrieg der Niederlande gegen Philipp den Zweiten, und auch der dreißigjährige Krieg erregte bereits seine Aufmerksamkeit. Wie viel der Dichter Schiller der Beschäftigung mit geschichtlichen Problemen verdankte, ist bekannt. Es gibt ja für männliche Seelen, wie er eine gewesen ist, keine bessere Schule als die der Historie, und so leitete ihn denn ein richtiger Instinkt, als er sich mit Eifer in diese Schule begab. »Ich wollte – schrieb er am 15. April 1786 an den von Dresden abwesenden Körner – daß ich zehn Jahre hinter einander Nichts als Geschichte studirt hätte. Ich glaube, ich würde ein ganz anderer Kerl sein. Täglich wird mir die Geschichte theurer. Ich habe diese Woche eine Geschichte des dreißigjährigen Krieges gelesen und mein Kopf ist mir noch ganz warm davon. Daß doch die Epoche des höchsten Nationalunglücks auch zugleich die glänzendste Epoche menschlicher Kraft ist! Wie viele große Männer gingen aus dieser Nacht hervor!« Glaubt man hinter diesen Zeilen nicht schon die räthselhaft-mächtige Gestalt des Schiller'schen Wallenstein aufdämmern zu sehen?

Während der Dichter, in der Hut und Pflege der Freundschaft, unter Arbeiten und Entwürfen, einer heiteren Seelenruhe genoß, welche durch die von Zeit zu Zeit sich meldende Erinnerung an Mannheimer HerzenswirrsaleAm Ostersonntag 1786 schrieb Schiller an Körner: »Beck hat mir geschrieben; durch ihn erfahre ich die Bestätigung von Charlottens (von Kalb) beschlossener Abreise (aus Mannheim): er meint, daß sie uns überraschen würde.« Und am 30. Dezember 1786: »Von Charlotte habe ich noch keine Nachricht erhalten. Ich erwarte sie alle Tage – (die Nachricht nämlich) – was dann auch entscheiden wird, ob und wann ich sie besuche.« so wenig beeinträchtigt wurde, daß er zur Erfrischung des Körner'schen Familienkreises allerlei poetische Scherze ausgehen ließVor Allem das bekannte komische Gedicht: »Unterthänigstes Promemoria an die Consistorialrath Körner'sche weibliche Waschdeputation, eingereicht von einem niedergeschlagenen Trauerspieldichter in Loschwitz,« dessen Echtheit, wie ich glaube, dadurch nicht zweifelhaft wird, daß das allerdings sehr unzuverlässige Machwerk »Friedrich Schiller, Skizze einer Biographie« (Leipzig 1805) eine andere Version davon mittheilt. Die Handschrift eines kleinen, auf einen Familienscherz basirten Lustspiels Schiller's aus dieser Zeit soll sich noch im Besitze eines Autographensammlers befinden. Auch die Briefe Schiller's aus jenen Tagen zeigen häufig humoristische Anklänge., spannte sich in das Gewebe seines Lebens ein hochrother Faden der Leidenschaft ein. Es war im Winter 1786–87, als Schiller zu Dresden in dem Hause der Schauspielerin Sophie Albrecht häufig einsprach. Er hatte die Künstlerin auf einem während seines zweiten Aufenthalts in Mannheim nach Frankfurt unternommenen Ausfluge kennen und achten gelernt. Jetzt war sie die Zierde des Dresdener Theaters und versammelte um sich einen geselligen Kreis, in welchem man gerne verweilte. Hier befand sich eines Abends unser Dichter, als eine Bekannte des Hauses, Frau von Arnim, die Wittwe eines sächsischen Offiziers, eintrat, begleitet von ihren beiden Töchtern. Die ältere derselben, Marie Henriette Elisabeth, muß da einen wahrhaft blendenden Eindruck auf Schiller gemacht haben. Ihre Schönheit war in ihrer damaligen Jugendblüthe unzweifelhaft eine außerordentliche, vollkommene. Bei schlanker Gestalt und reizendsten Formen hatte sie blaue Augen, welche unter dunkeln Haaren geistvoll und feurig hervorblickten. Ihr Benehmen vereinte Anmuth mit Würde. Noch im Alter von funfzig Jahren wurden später die Züge ihres Antlitzes als classisch schön gerühmt. Nachdem sie an jenem Abend weggegangen, neckte Frau Albrecht den Dichter über seine Verzückung, die er umsonst zu leugnen suchte; allein die Freundin deutet bei dieser Erinnerung zugleich an, daß Schiller's damalige Erscheinung kaum geeignet gewesen sei, einem solchen Mädchen zu gefallen»Schiller's gewöhnliche Kleidung bestand in einem dürftigen grauen Rocke und das Zubehör entsprach in Stoff und Anordnung keineswegs auch nur den bescheidensten Anforderungen des Schönheitssinnes. Neben diesen Mängeln der Toilette machte seine reizlose Gestalt und der häufige Gebrauch des Spanioltabaks einen ungünstigen Eindruck.« Bei Gelegenheit der Schilderung des Dichters Seitens der Frau Albrecht erinnert Schwab (Sch. L. 262) an die Horazischen Verse (Sat. I, 3, 32):

. . . . . At est bonus, ut melior vir

Non alius quisquam, at tibi amicus, at ingenium ingens

Inculto latet hoc sub corpore.

(. . . . . Doch ist es ein Trefflicher; bessern

Mann nicht findest du wo, es birgt ein erhabener Geist sich

Hinter dem lässig behandelten Leib.). Er versuchte es aber doch. Auf einer Redoute näherte er sich dem schönen Fräulein und wurde nicht zurückstoßend empfangenAuf diese Begegnung bezieht sich das bei Hoffmeister (Nachl. zu Sch. W. II, 261) und seither oft gedruckte, vom 2. Mai 1787 datirte Gedicht Schiller's: –

Ein treffend Bild von diesem Leben,

Ein Maskenball, hat dich zur Freundin mir gegeben, u.s.w.,

welches aber ziemlich kühl ausläuft und zwar mit dem furchtbar schwäbischen Reim »Verdienst« und »kennst«. Das Gedicht, wahrscheinlich ein Stammbuchblatt für Fräulein von Arnim, ist übrigens die einzige ausführlichere direkte Andeutung, die wir von Schiller selbst hinsichtlich dieses Verhältnisses besitzen.. Nun kam er recht in Zug und es ist höchst beklagenswerth, daß uns über diese leidenschaftliche Episode im Leben des Dichters nur so Dürftiges überliefert worden, daß wir die Glut seiner Liebe so zu sagen nur an einem fast mehr komischen als pathetischen Umstand ermessen können. Denn die Tochter einer Dame, welche zu Dresden mit Schiller in demselben Hause wohnte, gibt uns die Geschichte eines blauen Bandes, welches der Dichter seiner Geliebten entwendet hatte und »beständig des Nachts um seine Zipfelmütze geschlungen trug.« Es konnte nicht fehlen, daß er das Lächeln der Hausbewohner erregte, wenn er mit diesem Kopfschmucke zum Fenster hinaussah, und in der That ist es eine lächerliche Idee, so ein Liebespfand statt am Helm oder Hut an der Schlafmütze zu tragen. Schiller sah die Geliebte häufig bei seiner Freundin Albrecht und außerdem in ihrem eigenen Hause. Dies deutet auf eine wachsende Vertraulichkeit zwischen dem Dichter und der Familie. Auch glaube ich nicht fehlzugehen, wenn ich vermuthe, daß der (freilich garstig verschneite) Landaufenthalt Schiller's in Tharandt in der zweiten Hälfte des April 1787 hauptsächlich in der Hoffnung auf ein Rendezvous mit der Familie Arnim unternommen wurde. Wenigstens weisen einzelne Andeutungen in den Tharandter Briefen des Dichters an Körner, aus welchen wir beiläufig auch erfahren, daß der Druck des Don Carlos in der Göschen'schen Offizin damals der Vollendung zuschritt, auf so Etwas hin. In einem dieser Briefe sagt Schiller, daß »der kleine Arnim« – wohl ein Bruder des Fräuleins – bei ihm in Tharandt gewesen sei. In einem späteren heißt es dann freilich kurz und kleinlaut: »A.'s sind nicht hier« – und so mag das vermuthlich beabsichtigte Rendezvous, wenigstens mit der Hauptperson, zu Wasser geworden sein, wie diese ganze Tharandter Villeggiatur es wurdeBriefw. zwischen Sch. u. K. I, 80–90. Daß unter den »A.'s« die Arnims zu verstehen seien und daß Schiller diese in Tharandt erwartete, folgere ich hauptsächlich aus dem Gewicht, welches Schiller (S. 83 u. 88) auf die richtige Besorgung seiner Briefe an sie legt..

Am meisten Zusammenhängendes über den Arnim'schen Liebeshandel wissen wir immer noch durch Karoline von Wolzogen. Was sie uns mittheilt, enthält eine Entschuldigung der Tochter, aber eine schwere Anklage der MutterKarol. v. Wolzogen, Sch. L. I, 220 fg.. Demzufolge hätte sich die Letztere der Eroberung eines schon damals berühmten Dichters durch ihre Tochter gefreut, weil dies eine Garantie bot, daß Marie Eroberungen zu machen vermöge, und ihre Schönheit dadurch in größeren Ruf gebracht würde. Schiller seinerseits ließ sich von seinen Freunden lange Zeit nicht einreden, daß er nur »Zeit, Geld und Herzensruhe versplittere«, indem er die speculirende Verstellung der alten Dame für eine wirklich herzliche Aufmunterung seiner Bewerbung um die Tochter nähme. Göschen, welcher durch Vorschüsse auf den Don Carlos die Mittel zu diesem kostspieligen Abenteuer herbeischaffen mußte, hätte erzählen können, wie hoch dasselbe dem Dichter zu stehen kam. Marie, das »gute Kind«, selbst wird indessen einer »herzlichen Zuneigung« wohl fähig genannt, allein das Gefühl des Mädchens »mußte sich doch immer der nur auf Effect und Glück berechneten mütterlichen Ansicht unterwerfen.« Die Geliebte hatte mit dem Dichter verabredet, daß er sie, wenn er in einem gewissen Zimmer ihrer Wohnung Licht sähe, nicht besuchen sollte, weil sie dann in Familiengesellschaft sei; seine Freunde aber behaupteten, das Verbot rühre daher, daß Fräulein von Arnim zu jenen Stunden Anbeter empfinge, welche von der Mutter begünstigt würden. Es scheint doch, daß besorgnißvolle Freundschaft die Wahrheit sah und sagte und daß diese Stimme zuletzt auch auf den »zwischen Vernunft und Leidenschaft schwankenden« Dichter ihres Eindrucks nicht verfehlte. Der redliche Körner sah aber, den Freund und dessen Zukunft aus diesem Gedränge zu retten, kein anderes Mittel als Entfernung. Riß doch ein Blick aus den schönen Augen Marie's den Dichter immer wieder »zauberisch« hin. In nüchternen Stunden erkannte dieser wohl, daß seine Mittellosigkeit ihm eine dauernde Verbindung mit der Geliebten verwehrte, auch wenn diese den Widerstand ihrer Mutter dagegen hätte besiegen können. Vielleicht stiegen ihm noch dazu Zweifel auf, ob sie ihn innig genug liebe, dies auch nur zu wollen.

Demzufolge entschloß er sich, mit einmal der Sache ein Ende zu machen, d. h. von Dresden wegzugehen. Dabei kam ihm zu statten, daß von zwei Seiten her freundliche Rufe an ihn ergingen. Schon im Oktober 1786 hatte der große Schauspieler Friedrich Ludwig Schröder, welcher nach kurzer, aber nachhaltiger Wirksamkeit am Wiener Burgtheater zur Direction der Hamburger Bühne zurückgekehrt war, an unseren Dichter geschrieben: »Ich erstaunte über den Flug der Ideen in den Räubern, bewunderte den größern Theil des Fiesco; aber ich zweifelte, daß ein so kühnes Genie sich zu der Simplicität würde bequemen können, die einem Theatergemälde einzig allgemeinen und dauernden Beifall schaffen kann. Ihr Carlos überzeugt mich vom Gegentheile und nun wünsche ich Nichts so sehr, als mich mit Ihnen zu verbinden, mit Ihnen, der allein meine Ideen realisiren kann.« Von einem solchen Manne gesprochen, war das ein lockendes Wort. Schröder, einer der achtungswerthesten Künstlercharaktere, die es je gegeben, Schröder, dem die deutsche Schauspielkunst in artistischer wie in moralischer Beziehung so außerordentlich viel verdankt, hatte damals nach einem heftigen, von den schneidendsten persönlichen Kränkungen für ihn begleiteten Kampfe gegen die unbillige Bevorzugung der Oper durch ein vergnügungssüchtiges Publicum das Schauspiel in Hamburg auf eine Höhe gebracht, an welche nur allenfalls das Mannheimer hinanreichte. Außerdem bürgte seine durchaus noble Sinnesart dafür, daß es aufrichtig gemeint war, wenn er in dem angezogenen Briefe dem Dichter, welchen er zum Mitstrebenden wünschte, eine andere Behandlung in Aussicht stellte, als dieser in Mannheim hatte erfahren müssen. Aber eben diese Mannheimer Enttäuschungen standen noch zu nahe, als daß Schiller es nicht hätte bedenklich finden sollen, sich abermals in ähnlichen Verhältnissen zu versuchen, und hiezu kamen noch andere Motive, Schröder's Anerbieten, zu dessen größtem Bedauern, abzulehnenSchröder ließ sich dadurch nicht abhalten, am 30. August 1787 den Carlos in der jambischen Gestalt aufzuführen, und diese Aufführung der Tragödie war die erste in Deutschland, welche wirklich Sensation erregte. Vgl. Devrient, III, 166.. Bei der Bedeutung, welche Weimar seit der Ansiedlung Wieland's, Göthe's und Herder's daselbst für die Literatur gewonnen hatte, mußte diese Stadt auch für unseren Dichter eine große Anziehungskraft besitzen, um so mehr, da er vermöge seines Weimar'schen Rathstitels mit ihr schon in etwelcher Beziehung stand. Ueberdies hatte ihn Wieland zur Mitarbeit an seinem »Deutschen Merkur« eingeladen, welche Zeitschrift eine solche Auffrischung allerdings brauchen konnte. Und endlich zog von jener Gegend her noch ein anderer und keineswegs unmächtiger Magnet den Dichter an: – Frau von Kalb war, während Herr von Kalb noch am Rheine zurückblieb, nach Thüringen heimgekehrt und erwartete den Dichter in Weimar.

So wurde denn der beschlossene Abzug von Dresden nach Weimar in der zweiten Hälfte des Juli 1787 ausgeführtBei Hoffmeister und Viehoff (Sch. L. I, 263) wird die Abreise Schiller's von Dresden in den August gesetzt und zwar nach »Angabe von Schiller's eigenhändigem Notizbuch.« Allein der Irrthum liegt auf der Hand, denn unterm 23. Juli schrieb Schiller aus Weimar an Körner, daß er »vorgestern Abend« daselbst angekommen sei. Briefw. I, 96.. Der Abschied von Marie muß ein sehr schmerzlicher gewesen sein. Er kostete dem Mädchen, das sich »gegen sein Gefühl« dem Einfluß seiner Umgebungen hingegeben zu haben scheint, »viele Thränen.« Sie muß den Dichter seiner nachlässigen Toilette und sogar dem Spanioltabak zum Trotz doch wohl mit anderen Empfindungen als denen einer Kokette angesehen haben und so ist wahrscheinlich, daß eben nur gegenseitige Mittellosigkeit die Verbindung des jungen Paares verhinderte. Später lebte Fräulein von Arnim in zufriedener, wenn auch kinderloser Ehe mit dem Grafen Erhard von Kunheim auf dessen Gut Koschenen bei Friedland in Preußen. Hier verbrachte sie nach dem 1815 erfolgten Tod ihres Gatten auch ihre Wittwenjahre. In ihrem Schlafzimmer hing Schiller's Bild, auf welchem also noch die Blicke der Greisin gerne weilten. Zuletzt zog sie wieder nach Dresden, wo sie erst zu Anfang des Jahres 1847 gestorben istNach einer Mittheilung in Kühne's »Europa« für 1853, Nr. 80, welcher ich die im Texte gebrachten Personalien der Dame verdanke.. Unser Dichter, erzählt seine Schwägerin, freute sich stets, daß die Geliebte in späterer Zeit glücklich wurde. Das mag wohl sein. Aber es scheint doch, daß Schiller gar bald mit nicht sehr angenehmen Gefühlen auf sein Verhältniß zu dem schönen Mädchen zurückgeblickt habe. Zur Zeit nämlich, wo sein Interesse an der Fortführung des Geistersehers erlahmt war, schrieb er (unterm 17. März 1788) an Körner: »Der Geisterseher, den ich eben jetzt fortsetze, wird schlecht – schlecht, ich kann nicht helfen; es gibt wenige Beschäftigungen, die Korrespondenz mit dem Fräulein von A. nicht ausgenommen, bei denen ich mir eines sündlichen Zeitaufwandes so bewußt war wie bei dieser Schmiererei.« Wenn, wie kaum zu bezweifeln, unter dem Fräulein von A. Marie zu verstehen ist und wenn man, wie man doch wohl thun darf, unter »Korrespondenz« diesen ganzen Liebeshandel begreift, so gewinnt die bekannte Ansicht, daß Fräulein von Arnim das Original der »schönen Griechin« im Geisterseher gewesen sei, allerdings sehr an Wahrscheinlichkeit. Dagegen streitet freilich wieder, daß der Dichter, wie er an die Schwestern von Lengefeld schrieb, seine liebenswürdige Griechin als eine »abgefeimte Betrügerin« auffassen und darstellen wollteKaroline's von Wolzogen Literar. Nachlaß, I, 241., denn hiezu mußte ihm Fräulein von Arnim doch sicherlich zu gut sein. Es bleibt also nur die Annahme übrig, daß Schiller aus der Erinnerung an sein Dresdener Liebesleid einzelne Züge seines Romans zu schöpfen sich begnügt habe.

Mit größerer Entschiedenheit ist die Ansicht zu verneinen, daß die beiden Gedichte »Freigeisterei der Leidenschaft« und »Resignation«, welche mit dem Lied an die Freude die bedeutendsten lyrischen Aeußerungen des Dichters aus dieser Zeit ausmachen, auf sein Verhältniß zu Fräulein von Arnim zu beziehen seien. Schon aus dem rein äußerlichen Grunde, daß diese Gedichte bereits zu Anfang des Jahres 1786 in der Thalia veröffentlicht wurden, während Schiller das Fräulein erst im Winter 1786–87 kennen lernte. Der Dichter hatte bei Veröffentlichung der Freigeisterei der Leidenschaft für nöthig erachtet, durch eine Mystification der Mißdeutung oder vielmehr, wie ich glaube, der richtigen Deutung der Glut vorzubeugen, welche darin athmete. Er gab der Ueberschrift den Beisatz: »Als Laura vermählt ward 1782.« So sollte man darin nur eine Reminiscenz der Laura-Phantasieen sehen. Die Ausleger ließen sich wirklich dadurch täuschen, sofern sie wenigstens das Gedicht aus einer fingirten Situation entsprungen glaubten, dasselbe auf Schiller's Verhältniß zu Margaretha Schwan bezogen und meinten, an diese, welche sich der Dichter, um recht in Leidenschaft zu gerathen, vermählt vorgestellt habe, sei das brennende Lied gerichtet. Aber wozu diese gekünstelten Erklärungen und Deutungen, wenn die Wahrheit so nahe liegt? Die Freigeisterei der Leidenschaft – von Schiller nachmals nur arg verstümmelt unter dem Titel »der Kampf« in die Sammlung seiner Gedichte aufgenommen, in ihrer ursprünglichen Form das leidenschaftlichste aller seiner Lieder – ist an eine mit einem Andern vermählte Geliebte gerichtet, denn zu solcher Energie des Ausdrucks kann nur eine wirkliche, nicht eine erdichtete Situation begeisternZur Bestätigung dessen vergegenwärtige man sich die folgenden, vom Dichter später getilgten Strophen des Gedichts:

Des wollustreichen Giftes voll – vergessen,

Vor wem ich zittern muß,

Wag' ich es stumm an meinen Busen sie zu pressen,

Auf ihren Lippen brennt mein erster Kuß.

Wie schnell auf sein allmächtig glühendes Berühren,

Wie schnell, o Laura, floß

Das dünne Siegel ab von übereilten Schwüren,

Sprang deiner Pflicht Tyrannenkette los!

Jetzt schlug sie laut, die heißersehnte Schäferstunde,

Jetzt dämmerte mein Glück –

Erhörung zitterte auf deinem brennenden Munde,

Erhörung schwamm in deinem feuchten Blick.

Mir schauerte vor dem so nahen Glücke

Und – ich errang es nicht.

Vor deiner Gottheit taumelte mein Muth zurücke,

Ich Rasender, und ich errang es nicht!

Woher dies Zittern, dies unnennbare Entsetzen,

Wenn mich dein liebevoller Arm umschlang? –

Weil dich ein Eid, den auch schon Wallungen verletzen,

In fremde Fesseln zwang?

Weil ein Gebrauch, den die Gesetze heilig prägen,

Des Zufalls schwere Missethat geweiht?

Nein – unerschrocken trotz' ich einem Bund entgegen,

Den die erröthende Natur bereut.

O zitt're nicht – du hast als Sünderin geschworen,

Ein Meineid ist der Reue fromme Pflicht.

Das Herz war mein, das du vor dem Altar verloren,

Mit Menschenfreuden spielt der Himmel nicht.

Zum Kampf auf die Vernichtung sei er vorgeladen,

An den der feierliche Schwur dich band.

Die Vorsicht kann den überflüss'gen Geist entrathen,

Für den sie keine Seligkeit empfand.

Getrennt von dir – warum bin ich geworden?

Weil du bist, schuf mich Gott.

Er widerrufe oder lerne Geister morden

Und flüchte sich vor seines Wurmes Spott.. Erwägt man nun, daß das Gedicht noch in Mannheim entstanden, und hält man dazu, wie sich des Dichters Verhältniß zu Charlotte von Kalb vor seinem Abgang aus jener Stadt gestaltet hatte, so ist es, scheint mir, nicht gewagt, sondern geboten, das Lied auf die Genannte zu beziehen. Schiller ließ auf die Freigeisterei der Leidenschaft unmittelbar die Resignation folgen, wie einen Versuch, für die herbe Dissonanz des ersteren Gedichtes eine Lösung zu finden. Tausende von jungen Herzen, welche dem Dichter den »Riesenkampf der Pflicht« gegen »des Herzens Flammentrieb« nachkämpften, haben, durch die rauhe Hand der Erfahrung aus dem »Arkadien« der jugendlichen Illusionen verstoßen, mit derselben bloß anempfundenen Resignation ihren »Vollmachtsbrief zum Glücke« der »verhüllten Richterin« zurückgegeben. Mit andern Worten, das gleichzeitige Erscheinen der beiden Gedichte erhöhte ihre außerordentliche Wirkung auf die junge Welt sehr bedeutend. Die Jugend lebt ja nur in Extremen, und wenn sie gestern noch in der Freigeisterei der Leidenschaft alle Schranken der Convenienz überspringen wollte oder wirklich übersprang, so gefällt sie sich heute schon darin, einen gemachten Stoicismus zur Schau zu tragen. Nun wohl, auch die beiden gemeinten Lieder Schiller's sind echte – Jugendgedichte, aber dabei an Werth sehr verschieden. Das erstere ist geworden, d. h. es ist eine unmittelbare Ausströmung leidenschaftlicher Gefühle, das zweite ist bloß gemacht und zwar recht absichtlich gemacht zur Beschwichtigung der durch jenes hervorgerufenen Aufregung. Denn wir werden bald erfahren, daß Schiller die Freigeisterei der Leidenschaft, aus welcher das gleichnamige Gedicht entsprungen, noch keineswegs schon soweit überwunden hatte, daß er berechtigt gewesen wäre, von Resignation zu sprechen. Ein Band, welches in Mannheim entzweigerissen war, sollte in Weimar wieder zusammengeknüpft werden.