|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zweifel und Sorgen – Aus der Entdeckungsgeschichte Kolumbiens – Der fluchwürdige Hunger nach Gold – Die Sage von El Dorado – Quesada, Belalcázar und Nikolaus Federmann – Die deutschen Konquistadoren in Kolumbien – Nächtlicher Alarm – Vom Jaguar, dem gefährlichsten Raubtier Amerikas – Die Jaguarjagd und ihre Folgen

»Mir ist bange um Euch« – der Klang der Worte zitterte noch in seinem Herzen nach, als Albert Forster, von widerspruchsvollen Empfindungen bewegt, gerührt durch den Ausdruck zarten Mitgefühls, dessen geheimsten Ursprung er gut verstand, und mehr um Maya als um sein eigenes Schicksal besorgt, durch das Dunkel der Nacht den kurzen Weg nach seinem Obdach zurücklegte.

Weiterreisen? Morgen früh oder gar auf der Stelle? Nein, davon konnte im Ernst nicht die Rede sein. So nahe am Ziel und feig sich fortstehlen, das war nicht Forstersche Art. Er wollte hier bleiben und, mochte auch kommen, was wollte, den Dingen ins Auge sehen.

Da auf einmal war es ihm, als ob er im Finstern jemanden lauern und um die Hütte schleichen sah. Forster griff zum Revolver und entsicherte ihn. Ein Geräusch ward laut, wie von einem, der sich auf leisen Sohlen rasch davonmacht ... Ein paar Sekunden später betrat der Naturaliensammler die Hütte, die nur aus einem einzigen Raum bestand.

Bolivar schlummerte so fest wie zuvor, am Arm der gebissenen Hand war weder eine Geschwulst noch Röte zu sehen, die Krisis schien also überwunden und die Gefahr abgewendet zu sein. Auch Antonio hatte sich schon auf seiner Decke zur Ruhe ausgestreckt und schlief seinen gesunden Naturmenschenschlaf, wobei aus dem halbgeöffneten Mund hin und wieder eine nicht eben erbauliche Schnarchmusik erklang. Unbekümmert darum – denn an derartige kleine Disharmonien hatte er sich im Lagerleben schon längst gewöhnen müssen – war Walter Brockhusen beim Schein der Laterne damit beschäftigt, die Begebenheiten des Tages in sein Reisejournal einzutragen. Das pflegte der junge Mann, wenn es die Umstände nur irgend gestatteten, jeden Abend mit großer Gewissenhaftigkeit zu tun.

Albert Forster sah nach, ob die Schußwaffen alle in Ordnung waren, und sprach:

»Am Tage hat man sich anscheinend gar nicht um uns gekümmert, aber im Schutze der Dunkelheit wird spioniert. Welche Befürchtungen mögen die Leute wohl hegen? Ich glaube zwar nicht an eine unmittelbare Gefahr, immerhin ist Vorsicht besser als späte Reue.«

Während er dann mit dem Ordnen der im Walde gemachten Funde begann, erzählte Forster von dem Gespräch mit Maya, von der Orchideendecke und dem verdächtigen Schleicher draußen.

Walter Brockhusen ließ sich durch das, was er zu hören bekam, nicht beunruhigen, denn der Gedanke, der Wunderpflanze, der heiligen Orchidee, so nahe zu sein, drängte jede andere Empfindung zurück.

»Verlassen Sie sich darauf, Herr Forster, in ein paar Tagen haben wir die Sobralia mystica!« rief er in seiner jugendlichen Lebhaftigkeit.

Forster wiegte zweifelnd den Kopf und erwiderte nach einer Weile:

»Ich weiß nicht recht – mir gefällt das alles nicht, und vor allem gefalle ich mir selber nicht. Sonst ist es mir immer ziemlich rasch geglückt, mich mit den sogenannten Wilden, die in Wirklichkeit, wenn man sie richtig anfaßt, fast durchweg ganz verständige, umgängliche Menschen sind, auf guten Fuß zu stellen. Diesmal hat es beinahe den Anschein, als ob es anders kommen sollte, und es ist mir selber ein Rätsel, woran das liegt. Der ehrenwerte Herr John Harland samt seinem mir unbekannten Spießgesellen muß mich in schmählichster Weise verleumdet haben. Aber mein Entschluß ist gefaßt. Morgen verschaffe ich mir mit allen Mitteln Zutritt zum Oberhäuptling. Ich muß mit ihm sprechen, muß in Erfahrung bringen, was eigentlich gegen uns vorliegt und welchen Einflüsterungen wir diese Behandlung zu verdanken haben.«

»Und wenn es Ihnen dennoch nicht gelingt, den Mann zu Gesicht zu bekommen?« fragte Walter.

»Dann gehe ich meine eigenen Wege und werde auch ohne ihn zum Ziel gelangen,« erwiderte der Ältere bestimmt. »Aber wir wollen uns,« fügte er lächelnd hinzu, »darüber nicht heute noch den Kopf zerbrechen. Ich habe bisher noch immer auch aus den schwierigsten Lagen einen Ausweg gefunden, und es ist nicht einzusehen, weshalb es mir diesmal nicht glücken sollte.«

»Sie erwähnten vorhin El Dorado, der sich, nach den Worten des Indianermädchens, übermorgen seinen Gläubigen wieder zeigen soll,« sagte Walter. »Ich habe natürlich schon oft von einem Lande Dorado oder Eldorado gehört, dem fabelhaften Goldland der Spanier, aber noch nicht von einem Manne dieses Namens. Wie verhält es sich damit? Möchten Sie mir nicht, ehe wir uns zum Schlafen hinlegen, etwas Genaueres davon erzählen?«

»Das will ich gern,« versetzte Forster, »zumal ich noch gar nicht zum Schlafen aufgelegt bin. Aber um die Sache recht verständlich zu machen, müßte ich ziemlich weit ausholen und ein wenig auf die Entdeckungsgeschichte Kolumbiens eingehen, denn die Legende vom Dorado steht mit dieser im innigsten Zusammenhang.«

»Desto besser!« sagte Walter erfreut. »Sie wissen ja, wie gern ich Sie erzählen höre, und daß ich gar nicht genug davon bekommen kann.«

»Nun, dann wollen wir also ein kleines Garn spinnen, wie der Seemann sagt. Manches mag Ihnen freilich bekannt sein, aber das schadet schließlich nichts.«

Der Naturaliensammler machte es sich auf ein paar zusammengelegten Decken bequem, steckte seine kleine Pfeife in Brand und begann zu erzählen.

*

»Kolumbien ist, wie es sich wohl von selbst versteht, nach dem großen Entdecker Amerikas benannt, aber Christoph Kolumbus ist doch nicht der erste Weiße gewesen, der die Küste dieses Landes betrat. Schon einige Jahre vor seinem Erscheinen hatte der Spanier Alonso de Hojeda in Begleitung des Florentiners Amerigo Vespucci – nach dessen Vornamen später der neue Erdteil seinen Namen Amerika erhielt – die große Halbinsel Goajira im äußersten Nordosten Kolumbiens berührt, und ein dritter Reisender und Abenteurer, Bastidas, drang bald darauf bis zur Mündung das Magdalenenstromes vor. 1502 tauchte dann Kolumbus auf seiner vierten Reise an der Küste von Veragua auf dem Isthmus von Panama auf. Ins Innere von Kolumbien ist er nicht gelangt, er hatte auch gar kein Interesse dafür. In seinem tragischen Irrtum befangen, daß es hier irgendwo eine Durchfahrt zum Stillen Ozean und nach Ostindien geben müsse, war er vollauf damit beschäftigt, an der ganzen Küste bis Kostarika hinauf diese nicht vorhandene Durchfahrt zu suchen. Er hat den Stillen Ozean, dessen Anblick er so heiß ersehnte, nicht zu sehen bekommen. Das wurde erst dem kühnen Balbao zuteil, der auf der Suche nach dem legendenhaften Dorado, dem Goldland, 1513 in der Nähe von Panama die Westküste betrat, und, als der Spiegel des großen Weltmeeres vor ihm lag, in seiner Begeisterung gerüstet und gewappnet tief in den Ozean hineinschritt, um ihn durch diese Zeremonie für die Königin von Spanien in Besitz zu nehmen.

Die Eroberung und Besiedelung Kolumbiens begann erst 1536 von Norden her durch den spanischen Heerführer Gonzalo Jimenez de Queseda. Übrigens führt das Land seinen Namen Kolumbien erst seit etwa hundert Jahren, denn unter der spanischen Herrschaft, die bis 1821 währte, hieß es Neugranada. Mit 820 Mann und 85 Pferden trat Queseda den Vormarsch ins Innere an, während seine Offiziere mit weiteren 200 Mann auf fünf Schiffen den Magdalenenstrom aufwärts fahren sollten. Dieses Expeditionskorps zu Wasser wurde von den Indianern beinahe völlig vernichtet, dagegen verlief das Unternehmen zu Lande unter persönlicher Führung des Oberbefehlshabers trotz ungeheuren Hindernissen, Strapazen und Leiden aller Art glücklicher und war schließlich von Erfolg gekrönt. Der Zug Quesadas ins unbekannte Innere Kolumbiens gehört zu den größten und kühnsten Taten der Konquistadorenzeit. Unter beständigen Kämpfen mit den Indianern, die sich im Norden des Landes sehr kriegerisch zeigten, drang die Truppe zwischen dem Magdalena und den Kordilleren nach Süden vor, durch ein Gebiet, das damals noch beinahe in seiner ganzen Ausdehnung von Urwäldern mit allen ihren Hindernissen und Gefahren bedeckt war. Unsägliches hatten die Spanier auf diesem monatelangen Marsche auszustehen, denn sie wurden nicht nur von den vergifteten Pfeilen der Eingeborenen, sondern auch von reißenden Tieren, von Schlangen, Moskitos und Fieber bedroht und hatten zeitweilig so stark an Nahrungsmangel zu leiden, daß sie in ihrem rasenden Hunger das lederne Riemenwerk ihrer Waffen zernagten.

Um den Fiebermiasmen der Niederungen zu entgehen, stieg Queseda nun zum Hochland der östlichen Kordilleren hinauf und gelangte mit seinen Leuten auf halsbrecherischen Pfaden endlich, nach einem Marsch von 800 Kilometern, in die fruchtbare Hochebene, in der die heutige Hauptstadt Bogotá liegt. Damit trat ein vollkommener Umschwung in den Verhältnissen des stark zusammengeschmolzenen Expeditionskorps ein. Denn die hier ansässigen Indianer, die Chibchas, der am meisten vorgeschrittene Stamm der Bevölkerung Kolumbiens, erwies sich im Gegensatz zu den nördlichen Stämmen fast durchweg als friedlich und zuvorkommend. Wie Cortez auf seinem abenteuerlichen Zuge durch Mexiko die Eingeborenen am meisten durch seine Feuerwaffen und Pferde in Verwirrung brachte, so hatte auch Quesada seine stärksten Erfolge dem Knallen und Blitzen der Büchsen und seinen Reitern zu verdanken, welch letztere von den Indianern, die noch niemals Pferde gesehen hatten, für verwachsen mit ihren Tieren und für göttliche Wesen gehalten wurden. Man brachte den Fremdlingen, was sie nur begehrten, Speise und Trank, soviel sie wollten, Gold und Edelsteine, ja sogar alte Leute und Kinder – zum Verzehren, da man die Spanier für Menschenfresser hielt! Selbstverständlich revanchierten sich die Eroberer, wie das bei diesen Menschheitsbeglückern so üblich war, für die ihnen erwiesene Güte reichlich durch Mißhandlungen, Räubereien und Grausamkeiten. Quesada gründete hier eine neue Stadt, das heutige Bogotá, und nahm das ganze Land unter dem Namen Neugranada für Kaiser Karl V. in Besitz.

Wir wissen heute längst, daß die Konquistadoren der Entdeckungszeit, mag es auch manche edlere Natur, wie etwa Cortez, unter ihnen gegeben haben, keineswegs jene idealen Pfadfinder der Menschheit waren, als die sie sich hinzustellen liebten und wofür man sie früher auch gehalten hat. Selbst Kolumbus war es nicht, trotz aller historischen Größe. Was diese Männer über das weite Meer in unbekannte Länder, in Abenteuer und Gefahren getrieben hat, das war in allererster Linie der ›auri sacra fames‹, wie Vergil das nennt, der fluchwürdige Hunger nach Gold', daneben Ehrgeiz und Tatendrang. Ideale Beweggründe waren das wahrlich nicht. Gold, Gold, Gold – wie Fieberrausch erfüllte das Zauberwort die Seelen, stachelte es die Gier an, veranlaßte es Unternehmungen von ungeheuer großem Wurf und ungeheuerlicher Ruchlosigkeit. Gold, Gold, Gold, und dann alles, was man mit Gold auf dieser feilen Welt erringen kann, Macht, Ehre und Üppigkeit. Dort drüben über dem Ozean auf den neu entdeckten Inseln, die man Westindien nannte, weil man sie irrtümlicherweise für einen Teil Indiens hielt, und weiter darüber hinaus an den Gestaden des Festlandes, dort sollte ja das berühmte Dorado liegen, das von Gold und Edelsteinen strotzende Reich des ›Goldenen Mannes ‹(spanisch El Dorado), wo man sich nur zu bücken brauchte, um ungeheure Reichtümer aufzuheben und davonzutragen. Dieses Zauberland suchten die Konquistadoren und ihr Gefolge mit ganzer Seele und sie trugen nicht im geringsten Bedenken, über Tausende und Hunderttausende von Leichen zu schreiten, um den fluchwürdigen Hunger nach Gold zu stillen.

Wann die Sage von El Dorado, dem goldenen Mann, unter den Spaniern zuerst aufgekommen sein mag und wann sie nach Europa hinüber drang, um dort die Köpfe zu betören, das läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall aber war es keine bloße Legende, es lagen der Erzählung vielmehr bestimmte Tatsachen zugrunde, nur daß sie bei der Wiedergabe von Mund zu Mund maßlos übertrieben und durch Hinzudichtungen gänzlich entstellt wurden. Das Tatsächliche bestand anscheinend aus folgenden, mit dem religiösen Kultus der Chibchas verknüpften Vorgängen. An einem bestimmten Tag im Jahr begab sich nämlich der Zipa der Chibchas, von den Priestern umgeben, zu einer Lagune, an deren Ufern das Volk in erwartungsvollem Schweigen verharrte. Auf welcher Lagune sich diese Zeremonie abgespielt hat, darüber weichen die Meinungen stark voneinander ab, jedoch hatte bisher die in Höhe von 3200 Meter prächtig gelegene Lagune von Guatavita, ein Wasserbecken von 5000 Meter Umfang und 40 Meter Tiefe, die meiste Wahrscheinlichkeit für sich. Genug, die Zeremonie nahm folgenden Verlauf. Der Zipa und die Priester legten an der Lagune die Kleider ab, bestreuten ihre Körper mit Goldstaub, bestiegen ein festlich geschmücktes Floß und fuhren bis in die Mitte des Sees; hier wurden den Göttern reiche Opfer dargebracht, und dann tauchten der Zipa und die Priester in die Flut, um ihre mit Gold bedeckten Körper abzuwaschen. Indianer hatten von dieser Zeremonie erzählt, und daraus entstand dann die Sage von El Dorado, dem goldenen Mann, der über unermeßliche Schätze von Gold verfügte. Allmählich wurde später aus dem goldenen Mann ein ganzes Goldland gemacht, wie ja auch im deutschen Sprachgebrauch unter Eldorado keine Persönlichkeit, sondern ein Land der Schätze und Kostbarkeiten verstanden wird.

Am Vorhandensein des goldenen Landes zweifelte damals niemand – aber wo mochte das heißbegehrte Land wohl liegen? Obwohl die zu jener Zeit bekannten Teile der Neuen Welt nur einen verhältnismäßig eng begrenzten Umfang hatten, waren sie immerhin doch schon beinahe unübersehbar groß. Westindien, der Archipel der Antillen, hatte enttäuscht. Wohl wiesen Santo Domingo und die benachbarten Inseln strotzende Fruchtbarkeit auf, aber damit war den Eroberern nicht gedient. Um die Schätze der Natur zu heben, bedurfte es rüstiger Arbeit, und danach stand durchaus nicht ihr Sinn. Gold und Silber gab es dort nicht, die nackten braunen Eingeborenen waren arm, und wie sehr man sie auch mißhandelte und tausendweise erschlug, ließ sich aus ihnen doch nichts herauspressen. Nun setzte man die Hoffnungen auf das Festland. Aber auch das uralte Aztekenreich in Mexiko erfüllte die Erwartungen nicht ganz. Allerdings machte man hier sehr reiche Beute, und die brutal zerhackten kostbaren Gegenstände aus Edelmetall – denn nur auf das Metall kam es den Sendboten der europäischen Kultur an, für den Kunstwert der Sachen hatten sie nicht das geringste Verständnis gingen in Schiffsladungen nach der Heimat. Aber trotzalledem, das richtige Goldland, wo das Gold auf der Straße lag, war doch auch Mexiko nicht. Weiter nach Süden richteten sich die Blicke, nach der Landenge von Panama, nach Venezuela, Peru. Bald sollte das Land der Sehnsucht hier, bald dort, bald näher am Stillen Ozean, bald näher am Atlantischen liegen. Und je größere Ausdehnung die fortwährend neu erschlossenen Gebiete nahmen, desto schwerer wurde das Suchen, desto rätselhafter die ganze Sache ...

Da geschah es, daß die Legende vom Land der unermeßlichen Schätze, nach dem auch Quesada und seine Leute so gierig waren, plötzlich greifbarere Gestalt anzunehmen schien. Quesada war soeben nahe daran, nach Spanien zurückzukehren, als ihn die seltsame Kunde erreichte, es käme von Süden her eine glänzend ausgerüstete Truppe von Weißen mit großem Indianergefolge und vielen Pferden herangerückt. Die Nachricht bestätigte sich: es war Sebastian de Belalcázar, ein Offizier Pizarros, der die Eroberung Perus mitgemacht hatte und nun auf eigene Faust nordwärts nach Kolumbien zog, wo er mit Bestimmtheit das Land Dorado zu finden hoffte. Ihm hatte nämlich in Quito, der heutigen Hauptstadt von Ecuador, ein Indianer erzählt, sein in Kolumbien ansässiger König von Cundinamarca wäre El Dorado, der Vergoldete. Er besäße so ungeheure Reichtümer, daß er seinen Körper immer mit Goldstaub bestreue, ehe er in dem heiligen See bade, um den Göttern auf diese Weise ein Opfer darzubringen. Der Indianer hatte also das längst Bekannte vorgebracht, aber, im Gegensatz zu den sonst üblichen Fabeleien, mit so genauer Ortsbestimmung, daß Belalcázar keinen Zweifel daran hegte und sich mit 200 spanischen Soldaten und einem großen. Gefolge indianischer Lastträger aufmachte, um das gesegnete Cundinamarca zu suchen. So gelangte er nach Bogota und stieß dort auf Quesada und seine Leute – ohne bis dahin Cundinamarca und den vergoldeten König gefunden zu haben ... Immerhin wurden dadurch Quesadas Mannen in ihrem schon stark erschütterten Glauben an das Land Dorado von neuem bestärkt.

Nicht genug an dem überraschenden Auftreten Belalcázars und seiner Truppe, geschah es zur selben Zeit, daß von Osten her, von jenseits der Kordilleren aus den Pampas des oberen Orinokogebiets, die Annäherung noch einer dritten Heerschar gemeldet wurde. So unglaublich die Kunde auch klang – denn dieses riesige Orinokogebiet war damals noch völlig unbekannt und unwegsam, ist es zum größten Teil auch heute noch – fand sie doch bald Bestätigung. Es war wiederum eine spanische Truppe, aber diesmal mit einem deutschen Führer, dem Hauptmann Nikolaus Federmann aus Ulm. Um zu verstehen, wie es kam, daß just ein Deutscher die Seele dieser Expedition war, muß man sich einer im allgemeinen viel zu wenig bekannten und gewürdigten Tatsache erinnern, nämlich des Umstandes, daß auch die deutsche Unternehmungslust damals in der Kolonisation der Neuen Welt eine recht beträchtliche Rolle spielte.

Das war folgendermaßen gekommen. Die Augsburger Fugger und Welser, diese wahrhaft königlichen Kaufleute, hatten mit ihrem scharfen Blick sofort den praktischen Wert der großen Entdeckungsreisen erkannt und umfangreiche Handelsbeziehungen mit den neuen Kolonien angeknüpft. Sie beteiligten sich zu Anfang des 16. Jahrhunderts an den portugiesischen Indienfahrten und später in noch höherem Maße an den spanischen Kolonialunternehmungen. Als Geldgeber Karls V. erwirkten sie im Verein mit der ebenfalls mächtigen Kaufmannsfamilie der Ehinger 1525 ein Handelsprivilegium für die Neue Welt und errichteten eine Niederlassung in Santo Domingo (Haïti). Die Geschäfte der Deutschen in Westindien und an den südamerikanischen Küsten, in Zuckerrohrpflanzungen, Goldwäscherei, Kupfer- und Silberbergbau bestehend, nahmen bald einen außerordentlichen Umfang an, die Welserschen Schiffe fuhren durchs Weltmeer hin und her und gelangten bis zum La Plata-Strom. 1528 erhielten die Ehinger von Karl V. ganz Venezuela mit Einschluß des heutigen Kolumbiens als Familienlehen, zugleich mit dem Recht, dort afrikanische Negersklaven einzuführen. Ambrosius Dalfinger aus Ulm, eine echte Konquistadorennatur, herrisch und gewalttätig, zog als Vertreter der Lehnsherren und erster Statthalter mit 300 bewaffneten Ansiedlern über das Meer in das neue Reich, ließ sich in Coro am Golf von Marocaibo nieder und unternahm von hier aus seine Reisen zur Erschließung des Landes, die aber zu keinem erheblichen Ergebnis führten. Überhaupt bedeutete Venezuela für die Deutschen eine Enttäuschung. Die erhofften Goldfunde blieben aus und mit den unermeßlichen Ländereien wußte man nichts anzufangen. Dalfinger fiel 1531 im Kampf mit den Eingeborenen, einer der ältesten deutschen Pioniere auf amerikanischem Boden. Sein Nachfolger wurde Georg Hohermuth, dem Nikolaus Federmann, wie Dalfinger ebenfalls ein Ulmer, als Generalkapitän zur Seite stand. Hohermuth und Federmann drangen in mehr als zweijähriger Reise unter furchtbaren Strapazen und großen Mannschaftsverlusten über den Orinoko hinaus bis ins Gebiet des Amazonenstromes, ohne befriedigende Beute zu machen. Nun trennte sich Federmann von Hohermuth und stieg im Sommer 1536, immer von neuem das Goldland suchend, aus den glühenden Pampas zwischen Orinoko und Amazonas zu den kolumbischen Kordilleren hinauf, um dort endlich bei Bogotá zwar wiederum kein Gold, aber – Quesada und Belalcázar mit ihren Heerhaufen anzutreffen.

Welche Enttäuschung für den hochgewachsenen, stattlichen, mit einem roten Vollbart gezierten Germanen! Nach jahrelangen Zügen durch die Wildnis, nach endlosen Kämpfen, nach Leiden und Entbehrungen aller Art endlich an dem so heiß ersehnten Ziel angelangt, stößt er dort auf zwei Konkurrenten und Nebenbuhler! Aber er durfte sich damit trösten, daß ja auch Quesada und Belalcázar schwer enttäuschte Glücksjäger waren. Immerhin konnte Quesada, wenn er auch nicht das Dorado gefunden hatte, die Besitzergreifung Kolumbiens für die spanische Krone als großen Erfolg verbuchen, während der arme Federmann mit seiner zerlumpten, von Hunger entkräfteten, von Fieber geschüttelten kleinen Schaar nicht die geringsten praktischen Ergebnisse aufzuweisen hatte und froh sein mußte, daß ihn der Spanier mit 10 000 Piaster in Gold unterstützte. Quesada fand sich mit seinen Nebenbuhlern in diplomatisch sehr geschickter Weise ab und fuhr dann mit den beiden den Magdalena hinunter zur Küste und weiter nach Spanien. Alle drei haben wenige Jahre später ein trauriges Ende gefunden. Quesada kehrte nach Kolumbien zurück, suchte wiederum El Dorado zu finden, wiederum vergeblich, und ist schließlich, verarmt und verlassen, am Aussatz gestorben; sein Leichnam wurde in der Kathedrale von Bogotá beigesetzt. Auch Belalcázar versuchte noch einmal dort drüben sein Glück, fiel in Ungnade, wurde angeklagt und verhaftet und starb nach dem Rücktransport nach Spanien in Cartagena als tiefgebeugter Mann. Über das Ende des Nikolaus Federmann herrscht nicht völlige Klarheit. Er geriet in aufreibende Streithändel mit den Welsers, häufte Beschuldigungen auf sie, die er später widerrief, und ist 1542 gestorben. Ob an einer Krankheit, wie die einen sagen, oder durch Ertrinken auf hoher See, wie eine andere Lesart lautet, muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls hat diese Landsknechtsnatur, wie auch die meisten anderen Konquistadoren, nach einem Leben voll unerhörter Abenteuer ein recht klägliches Ende gefunden.

Für die Welser war in Kolumbien, nachdem dieses als Statthalterschaft Neugranada der spanischen Krone zugefallen war, nichts mehr zu holen. Zwar wurde noch einmal der Versuch gemacht, das erträumte Goldland zu finden, das man diesmal weiter im Süden auf der Grenze zwischen Kolumbien und Ecuador im Gebiet des alten Kulturvolkes der Omaguas zu finden hoffte. Der Generalkapitän Philipp von Hutten, ein Mann von eiserner Tatkraft, der bereits den Hohermuthschen Zug mitgemacht hatte, unternahm mit Bartolomeus Welser, dem ältesten Sohn vom Chef des Hauses, und 150 Berittenen eine Expedition ins Land der Omaguas, die drei Jahre dauerte, aber ziemlich unlohnend war. Denn man fand dort wohl einen großen Wohlstand, jedoch kaum eine Spur von goldenem Überfluß, überdies setzten sich die Omaguas zur Wehr. Auch Hutten und dem jungen Welser war ein trauriges Ende beschieden. Als sie sich auf dem Rückmarsch der Küste näherten, wurden sie von dem spanischen Abenteurer und Schurken Carvajal, der sich auf Grund einer gefälschten Vollmacht zum Gouverneur von Neugranada aufgeworfen hatte und nun seine Entlarvung durch Hutten fürchtete, aus dem Hinterhalt überfallen, gefangen und enthauptet. Zwar fand der Übeltäter bald darauf seinen Lohn, er wurde von dem aus Spanien herüberkommenden echten Gouverneur gehängt. Aber mit dem Tode Huttens, des besten Mannes, den das Haus Welser stellen konnte, waren die südamerikanischen Kolonialträume der Welser ausgeträumt. Sie führten noch einen langwierigen Rechtsstreit mit den Spaniern um den kolumbischen Besitz, ohne jedoch verhindern zu können, daß Neugranada fortan ganz den Spaniern gehörte und fast ausschließlich von diesen besiedelt wurde.

Jammerschade, daß es der deutschen Unternehmungslust und den deutschen Pionieren in Südamerika damals trotz aller Anstrengung nicht gelungen ist, einen Teil der Neuen Welt dauernd für Deutschland in Besitz zu nehmen und sich neben den anderen europäischen Staaten dort zu behaupten! Letzten Endes lag der Mißerfolg an der echt deutschen Gleichgültigkeit, mit der man bei uns diesen kolossalen Weltunternehmungen gegenüberstand. Während die spanische Kolonisation vom ganzen spanischen Volk in ihrer ungeheuren Wichtigkeit begriffen und mit Feuereifer gefördert wurde, während selbst kleine Nationen wie die portugiesische und holländische alles aufboten, um sich ein Kolonialreich zu schaffen, stand der ewige deutsche Michel dem allen teilnahmslos gegenüber. Was bedeutete ihm Venezuela, was Kolumbien, was die ganze Neue Welt! Seine häuslichen Fehden lagen ihm viel mehr am Herzen. Dasselbe Schauspiel völliger Verständnislosigkeit für Weltpolitik wiederholte sich, als im 16. Jahrhundert Graf Friedrich Kasimir von Hanau vergeblich auf den Nutzen von Kolonien hinwies, vergeblich die Worte sprach: ›Tapfere Teutsche, machet, daß man in der Mapp neben Neu-Spanien, Neu-Frankreich, Neu-Engelland auch ins künftige Neu-Teutschland finde‹. Es wiederholte sich abermals, als später die kurbrandenburgische Flotte nach Westafrika fuhr und im Auftrag des Großen Kurfürsten an der Guineaküste befestigte Niederlassungen begründete, denen leider kein langes Dasein beschieden war. Damit waren die deutschen Kolonialbestrebungen endgültig vereitelt, die Welt wurde anderweitig verteilt. Erst das neue Deutsche Reich nahm – zu spät – die früher achtlos fallen gelassenen Fäden wieder auf.«

*

Der Naturaliensammler war mit seiner Erzählung zu Ende und fügte, während er sich zum Schlafen ausstreckte, noch scherzend hinzu:

»Sie werden gestehen müssen, mein lieber Brockhusen, daß ich kein Knicker und Knauser bin und nicht mit Zugaben spare. Sie wollten die Märe vom Goldlande hören, und ich habe Ihnen noch obendrein die ganze kolumbische Entdeckungsgeschichte spendiert. Mögen Sie an diesem Garn in Ihren Träumen weiterspinnen! Was aber den berühmten goldenen Mann betrifft, der die Phantasie der braven Spanier so stark beschäftigt hat, so dürfen wir uns übermorgen hoffentlich persönlich davon überzeugen, ob El Dorado sich wirklich auch heute noch den Gläubigen zeigt.«

Brockhusen fand nicht so rasch wie sein Freund und Meister den Schlaf. Nicht das soeben Vernommene war es, das sich störend zwischen ihn und den Gott der Träume schob, sondern Gedanken anderer Art hielten ihn noch lange wach, Gedanken, die sich, wie schon wiederholt im Verlauf der Reise, mit der Person Albert Forsters befaßten und die ihn gerade heute im Wald, als er dort sah, mit welcher Leidenschaft, ja man durfte wohl sagen Inbrunst dieser Mann seinem Werk nachging, wieder ganz besonders beschäftigt hatten – Gedanken, die Einlaß in Tore heischten, die der ungewöhnliche Mann anscheinend für immer verschlossen halten wollte.

Was mochte es sein, das den Orchideenjäger seit langen Jahren zu diesem einsamen Leben in der Wildnis trieb, so fern von allem, was dem Kulturmenschen sonst begehrenswert erscheint? Warum begnügte er sich bei seinem reichen Wissen, seinen vielseitigen Fähigkeiten mit einem Beruf, der, mochte er noch so viel des Interessanten bieten, einen Mann dieses Schlages doch eigentlich nicht für das ganze Leben fesseln konnte? Warum floh er die Welt dort draußen, die Welt seiner Rassegenossen? Warum, vor allem, sprach er nie von seiner früheren Vergangenheit, nie von der Heimat, nie von Familienangehörigen? Weshalb war er die wenigen Male, wo sein junger Kamerad diese Dinge berührte, plötzlich verstummt, so daß Brockhusen merken mußte, daß er nicht daran erinnert, nicht danach gefragt werden wollte? Gab es drüben über dem Ozean niemanden mehr, der des Blumenjägers in den tropischen Wäldern gedachte? ...

Diese Fragen legte sich Walter grübelnd vor und er kam auch heute wieder, wie schon früher, zu dem Schluß, daß einmal das Schicksal seine Hand schwer auf Albert Forster gelegt haben mußte.

Endlich verirrten sich die bunten Bilder im Hirn, und der junge Mann versank in seinen gesunden Jugendschlaf ...

Zwischen vier und fünf Uhr des Morgens verlieren in diesen Zonen die Sterne ihren funkelnden Glanz und am Himmel gegen Osten schimmert es blaß. Hin und wieder will es scheinen, als ob die Nacht alle Kräfte aufböte, um mit dem jungen Tag um die Herrschaft zu ringen. Bald aber läßt ihr Widerstand nach. Der blasse Streifen im Osten wird heller und größer, die Wolken am Horizont treten deutlicher hervor, anfangs weiß, dann grau, später rosa und hellrot. Das Geschrei der Nachttiere verstummt, die gefiederten Sänger des Tages werden lebendig, und wenn gegen Sechs, von vorangehenden Feuergarben angekündet, die Sonne erscheint, dann wird sie von einem vieltausendstimmigen Konzert begrüßt, von den wohlklingenden oder auch mißtönenden Stimmen der Kreaturen, die sich des neuen Tags, der neuen Morgenfrische, der neuen goldenen Freiheit erfreuen.

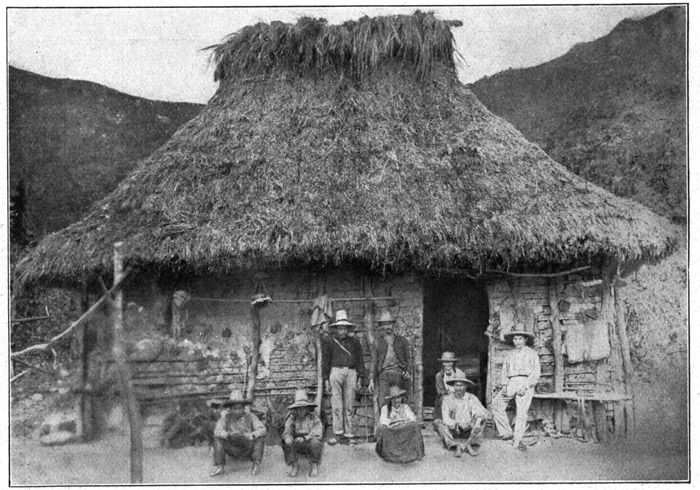

Aus Kolumbien: Hütte mit Eingeborenen

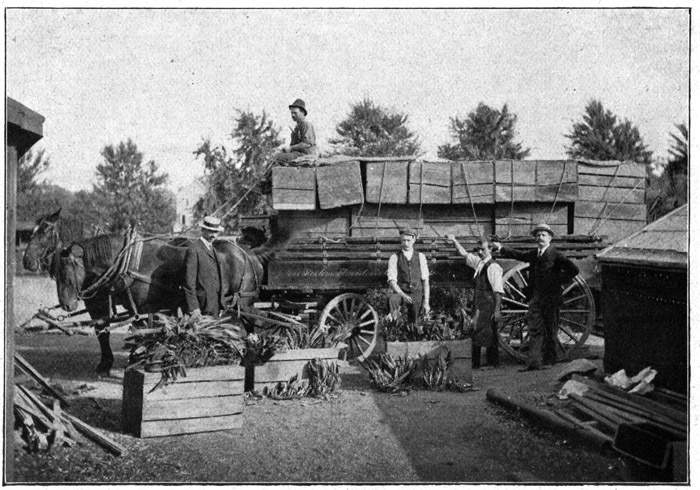

Ankunft eines Orchideentransportes bei einem der größten Orchideenzüchter in New York.

Soweit war es an diesem Morgen noch nicht. Noch hatte der Tag nicht über die Nacht triumphiert, noch leistete die Dunkelheit dem schüchtern erscheinenden bleichen Licht im Osten kräftigen Widerstand, noch lagen die Schläfer in den Hütten in festem Schlaf. Da geschah es, daß Forster und Antonio, die beide ein sehr feines Gehör besaßen, zu gleicher Zeit durch einen Schrei aufgeweckt wurden. Als bald darauf zum zweitenmal ein lautes Schreien ertönte, sprang Albert Forster empor, griff zum Gewehr und eilte hinaus. Die andern folgten ihm nach, auch Bolivar, der die Folgen des Schlangenbisses vollständig überwunden hatte und wiederhergestellt war.

Kaum hatten die Männer die Hütte verlassen, da erblickten sie im ungewissen fahlen Zwielicht der ersten Morgendämmerung Maya. Sie kam ihnen voller Erregung entgegen gelaufen, ihr aufgelöstes reiches Haar umwallte sie wie ein Schleier. » El Tigre!« rief das Indianermädchen schon von weitem.

Und Maya berichtete in fliegender Hast: Als sie aufgestanden war, um dem Großvater, der nach einem Trunk verlangte, vom Brunnen draußen frisches Wasser zu holen, sah sie einen großen » Tigre« um den Stall schleichen, in dem sich einiges Kleinvieh befand. Der » Tigre« ließ sich durch den Anblick des Mädchens keineswegs einschüchtern, machte vielmehr Miene, auf Maya zu stürzen, so daß sie sich schleunigst in die Hütte zurückziehen mußte. Sie sah dann von dort aus durch die Fensteröffnung, wie die große Katze sich an der Stalltür zu schaffen machte, sich aber nach einer Weile, da ihre Bemühungen, den Stall zu erbrechen, vergeblich waren, ins Dunkel zurückzog. Da Maya eine Wiederholung des Angriffs befürchtete, wollte sie durch ihr Rufen die Nachbarschaft alarmieren.

Es handelte sich um einen Jaguar, der von den Eingeborenen Kolumbiens Tiger genannt wird. Offenbar war es dasselbe Tier, das, wie Forster am vorigen Tage von Maya gehört hatte, schon seit einiger Zeit durch sein überaus dreistes Auftreten die Ansiedlung beunruhigte und sich bereits ein Fohlen und mehrere Stück Kleinvieh von der Weide geholt und Frauen und Kinder in größte Angst versetzt hatte.

Der Jaguar ist das gefährlichste Raubtier Amerikas, sein Verbreitungsgebiet reicht von Mittel-Argentinien bis Mexiko und Louisiana hinauf. Obwohl er mit seinem gedrungenen Körper und dicken Kopf einen schwerfälligeren Eindruck als der Leopard macht, ist er doch nicht minder behende und gewandt. Er bewohnt hauptsächlich die bewaldeten Ufer der Ströme und kleineren Wasserläufe, den Rand der Waldungen, die an Sümpfe grenzen, und moorige, mit hohem Gras und Schilf bewachsene Ebenen. Auf offenen Feldern und im tiefen Innern der Wälder kommt er seltener vor. Für gewöhnlich streift der Jaguar allein umher, nur einige Wochen im Jahr leben Männchen und Weibchen miteinander. Er bleibt gern in ein und demselben Revier und verläßt es nur, wenn ihm zu sehr nachgestellt wird oder wenn die Nahrungsquellen versiegen. Verläßt er die Gegend, so wandert er bei Nacht, legt weite Strecken zurück und durchschwimmt mit Gewandtheit die breitesten Ströme.

Der Jaguar ist ein furchtbares Raubtier, kein größeres Wirbeltier ist vor seiner Freßbegier sicher. Seine Kraft kann nur mit der des Tigers und Löwen verglichen werden, Auge und Gehör sind vortrefflich entwickelt. Fallen ihm gelegentlich nicht größere Tiere zur Beute, so begnügt er sich auch, da er kein Kostverächter ist, mit allerlei untergeordnetem Getier, wie Stachelschweinen, Ratten, Sumpfvögeln, ja sogar Fischen, Schildkröten und Kaimans. In Viehherden richtet er häufig arge Verwüstungen an. Seine Lieblingsbeute sind junges Hornvieh, Pferde und Maulesel; Stiere und Ochsen greift er nur in der Not an, und wenn sie mutig auf ihn losgehen, reißt er aus. Beim Erjagen seiner Beute verfährt er mit großer Schlauheit und Geduld. Stundenlang kann er regungslos auf der Lauer liegen, um den geeigneten Augenblick zum Überfall abzuwarten. Wie eine Schlange windet er sich auf dem Boden, jede Deckung benutzend, und scheut vor großen Umwegen nicht zurück, um seinem Opfer von der günstigsten Stelle aus beizukommen. Man hört bisweilen die Behauptung, daß der Jaguar sein Opfer von Baumästen herab überfällt, aber das entspricht nicht den Tatsachen. Zwar sucht er sich, in die Enge getrieben, mitunter durch Erklettern von Bäumen zu retten, er benützt sie aber nicht, wie die kleineren Katzenraubtiere, zur Ausübung der Jagd. Den von ihm angefallenen großen Tieren reißt er zuerst Hals und Brust auf, um an die Teile zu gelangen, die ihm am besten schmecken; kleinere tötet er durch Nackenbiß. Kleinere Tiere pflegt er sogleich an Ort und Stelle zu verzehren; von großen Tieren frißt er nur einen Teil, bis er gesättigt ist, und kehrt später häufig nochmals zu der Beute zurück, um zum zweitenmal davon zu fressen. Mehr als zweimal soll er einen Kadaver nicht berühren, den Rest überläßt er den Geiern und anderen Aasfressern. Ein im freien Gelände geschlagenes Stück Vieh pflegt er, wenn ein Wald in der Nähe ist, in diesen zu schleppen, um es dort in größerer Sicherheit zu verzehren. Er entwickelt dabei außerordentliche Kraft, ganze Kälber und junge Pferde verschleppt er auf ansehnliche Entfernung, unter Umständen sogar über einen Fluß hinweg.

Die Stimme des Jaguars klingt nicht sehr laut, von einem eigentlichen Brüllen kann kaum die Rede sein. Es ist mehr ein katzenartiges Klagen und Winseln oder ein lautes, grimmiges Knurren.

Was die Gefährlichkeit des Jaguars für den Menschen betrifft, so sind darüber starke Übertreibungen in Umlauf. In Wirklichkeit weicht der Jaguar, wie auch die anderen großen Katzen, dem Menschen gerne aus, und nur bei starkem Hunger, oder wenn er es mit offenbar schwächlichen Personen, Frauen oder Kindern, zu tut hat, zeigt er Angriffslust. Der gut ausgerüstete Weiße, den des Tier sehr gut von dem halbnackten Indianer zu unterscheiden weiß, hat von dem Jaguar im allgemeinen kaum etwas zu befürchten. Nur wenn er angegriffen wird oder verwundet ist, zeigt er sich als gefährlicher Gegner. Ist ihm schon einmal ein Überfall auf Menschen geglückt, so macht ihn der Erfolg verwegen; sonst aber ist der Jaguar, wenn man ihm energisch entgegentritt, eher feig als mutig. Die vom Jaguar beigebrachten Wunden sind sehr gefährlich, weil sie oft Blutvergiftung zur Folge haben, und wird nicht rasch für ärztlichen Beistand gesorgt, so ist der Verwundete meistens verloren.

Während Maya noch von ihrem Zusammenstoß mit dem Unhold erzählte, kamen in eiligem Lauf einige Motilons herbei und berichteten atemlos, daß in der Nacht auch in der Ansiedlung wieder ein »Tiger«, offenbar derselbe Jaguar, sein Unwesen getrieben hätte. Er war in eine Hürde eingebrochen, hatte mehrere Stück Jungvieh zerfleischt, war aber von den Indianern, die das Brüllen der Tiere alarmiert hatte, bei seinem Mahle gestört und vertrieben worden. Die Leute fragten nun, ob sich die weißen Herren mit ihren Schußwaffen an der Jagd auf den Jaguar beteiligen wollten. Sie gedachten mit ihren »Tigerhunden« seine Fährte zu verfolgen und ihn bald zu stellen, da sie seinen Schlupfwinkel bereits kannten.

»Siehe da, auf einmal können uns die braven Indios brauchen,« sagte Albert Forster zu Brockhusen. »Das heißt, weniger uns selbst, als vielmehr unsere Gewehre, denn die sind bei ihnen ein rarer Artikel. Ich glaube nicht, daß man bei dem ganzen Stamm mehr als drei oder vier veraltete Donnerbüchsen finden würde.«

»Wollen wir den Leuten zu Willen sein und uns an der Jagd beteiligen?« fragte Walter.

»Ich bin durchaus dafür. Wir können uns dadurch, was wir ja sehr nötig haben, in die Gunst der Motilons einschmeicheln, und außerdem bietet sich nicht alle Tage Gelegenheit zu einem Jagderlebnis dieser Art.«

Walter Brockhusen begrüßte den Entschluß seines Meisters mit Freude. Man nahm in aller Hast einen Morgenimbiß ein, und schon nach wenigen Minuten befand sich die Jagdgesellschaft, aus den Europäern nebst Antonio und vier Indianern bestehend, auf dem Marsch in den Wald. Bolivar wurde zur Bewachung des Reisegepäcks zurückgelassen. Forster und Brockhusen waren mit ihren Gewehren, die Motilons mit Speeren, Bogen und Pfeilen bewaffnet, außerdem führten sie drei große, starke Hunde mit.

Die Hunde gehörten einer Rasse an, die der Kolumbier » perro tigre«, Tigerhund, nennt. Teils aus ererbtem Instinkt, teils infolge seiner Dressur ist der Tigerhund der geschworene Feind aller Katzenraubtiere, besonders des Jaguars und des Pumas. Er hat eine wunderbar feine Witterung für diese Bestien, verfolgt ihre Spur mit unermüdlicher Ausdauer und nimmt, wenn es hart auf hart kommt, unerschrocken den Kampf mit dem ihm an Körperkraft weit überlegenen Gegner auf.

Auf die Fährte des Jaguars gesetzt, schnüffelte der Leithund eine Weile herum und heulte zum Himmel, dann wandte sich die Meute, von Jagdfieber zitternd, immer die Nase auf der Erde, mit solchem Ungestüm dem Walde zu, daß die Indianer, die die Hunde an Leinen festhielten, und die Reisegenossen kaum zu folgen vermochten. Im Walde herrschte noch fast völliges Dunkel, so daß es beim Zusammenstoß mit Baumstämmen und herabhängenden Ästen manche Schramme und manche Beule abgab. Nach und nach wurde es heller, zwischen dem Laub der Wipfel schimmerte violett der Himmel hindurch, und das Morgenkonzert der Waldbewohner begann.

Es war eine wilde, ermüdende Jagd über Stock und Stein, die an die Ausdauer der Männer die höchsten Anforderungen stellte, während die Hunde, mit erstaunlicher Unverdrossenheit und ohne das geringste Anzeichen von Ermattung weiter dahinstürmend, ungeduldig an ihren Führungsleinen zerrten. So verging eine volle Stunde. Bald hierhin, bald dorthin wandte sich der Weg, denn der Jaguar hatte manchen Haken geschlagen. Bisweilen schien es, als ob die Hunde sich über die einzuschlagende Richtung nicht ganz im klaren waren, dann stöberten sie eine Weile mit schnuppernden Nasen und bebenden Flanken im Kreise herum. Aber die Unschlüssigkeit dauerte immer nur kurze Zeit, bald hatten die Tiere mit ihrer untrüglichen Witterung die Fährte wieder aufgenommen, und mit verdoppeltem Eifer ging es von neuem los.

Die Motilons hatten den Schlupfwinkel des Jaguars, eine Felsenhöhle, in der er tagsüber meistens verweilte, schon vor einigen Tagen entdeckt, hatten sich aber, da sie damals keine Hunde bei sich führten, nicht näher herangetraut. Da sich der Jaguar morgens nach Beendigung der nächtlichen Raubzüge immer in seinen Schlupfwinkel zurückzuziehen pflegt, um zu schlafen – und das um so gründlicher, je mehr er sich an Fleisch, von dem er ungeheure Portionen vertilgen kann, gütlich getan hat –, so durfte man hoffen, das Tier in der Höhle anzutreffen.

Es dauerte nicht mehr lange, da führte die Spur aus dem Walde heraus in eine allmählich immer enger werdende Felsenschlucht. »Gleich sind wir da,« sagten die Motilons mit flüsternder Stimme, der die verzehrende Erregung anzumerken war. Auch die Hunde zitterten stärker als zuvor, nicht aus Furcht, sondern vor Jagdbegier, aber sie verhielten sich jetzt gänzlich still und gaben nicht den geringsten Laut von sich. Endlich machten die Indianer halt und deuteten auf eine ziemlich kleine Öffnung, die sich in einiger Entfernung von ihnen am Fuß einer Felsenwand befand.

Beim ersten Hinblick kam es dem Naturaliensammler wenig wahrscheinlich vor, daß ein Tier von der Größe des Jaguars sich eine Höhle mit einem so engen, niedrigen Eingang als Unterschlupf auswählen würde. Aber die unverkennbaren frischen Spuren auf der vom Morgennebel feuchten Erde ließen keinen Zweifel darüber entstehen, daß die große Katze in der Tat in diesem Felsenloch hauste und sich vor ganz kurzem dorthin zurückgezogen hatte.

Die Örtlichkeit war sehr günstig für die Jäger, denn die Schlucht endigte hier in einer Sackgasse, einer Art Felsenkessel, so daß dem Tier, wenn es die Flucht ergreifen wollte, kein anderer Ausweg blieb als der einzige, den ihm die Jäger verstellten.

Anfangs schien es, als ob die Hunde, die man jetzt abkoppelte, drauf und dran wären, in die Höhle zu kriechen und den Jaguar dort in der Häuslichkeit zu stellen. Sie stürzten bis zum Eingang der Höhle, machten dort aber halt. Soviel sagte ihnen ein sicheres Gefühl, daß sie sich in dem engen und dunklen Raum der Höhle, der ihnen keine Bewegungsfreiheit ließ, der großen geschmeidigen Katze gegenüber zu stark im Nachteil befinden würden. Schließlich war ein Jaguar doch kein Fuchs, und man konnte ihn nicht wie ein Dachshund aus seinem Bau herausholen. Die Tigerhunde brauchten für ihre Umkreisungs- und Angriffsmanöver freie Bahn.

Der Jaguar ließ sich trotz des wütenden Kläffens der Hunde nicht blicken, so daß Forster und Brockhusen schon in Zweifel gerieten, ob sich das Tier wirklich in seinem Schlupfwinkel befand. Es war den Deutschen nicht recht klar, auf welche Weise man die große Katze, wenn sie in der Tat »zu Hause« war, zwingen wollte, sich zum Kampf zu stellen. Aber die Indianer, die in dieser Art von Jagd schon hinlängliche Erfahrungen zu haben schienen, wußten Rat. Mit großer Gewandtheit trugen sie schnell dürres Reisig und Gras zusammen, schichteten es vor dem Eingang der Höhle auf und steckten das Brennmaterial in Brand. Da das Gras frisch und saftreich war, entwickelte es einen starken Qualm, und das war es gerade, was die Leute bezweckten. Unter Beobachtung aller Vorsicht – denn man mußte ja jeden Augenblick mit dem Hervorbrechen des Jaguars rechnen – bemühten sie sich, den Feuerrauch durch Fächeln mit ihren Ponchos möglichst in die Höhle hineinzutreiben. Während zwei von den Leuten damit beschäftigt waren und die Hunde den Eingang bewachten, faßten die Deutschen nebst Antonio und den beiden anderen Indianern, im Halbkreise aufgestellt, in einiger Entfernung Posten. Forster und Brockhusen standen schußbereit da, die Eingeborenen aber hatten die Enden der Speere in die Erde gesteckt und hielten sie dicht über dem Boden so, daß die Spitzen dem Eingang der Höhle zugewendet waren, um das hervorbrechende Tier damit aufzufangen.

Ja, der Jaguar war wirklich »zu Hause«. Es dauerte nur einige Minuten, da hörte man es in der Höhle rumoren. Der beizende Qualm, der durch das Hineinwerfen von weiterem Gras ins Feuer immer stärker wurde, machte die Situation für die große Katze schließlich unhaltbar. Sie mußte den Ausbruch wagen, so wenig sie dazu auch Lust zu verspüren schien. Mehr als vor den Menschen mochte ihr vor den Hunden bangen.

Die Spannung war auf das höchste gestiegen, als plötzlich im Eingang der Höhle, wegen des qualmenden Feuers nur undeutlich zu erkennen, der Jaguar erschien. Bei seinem Anblick brachen die Indianer in ein geradezu mörderisches Geschrei aus, das aber weniger ihren Heldenmut als vielmehr ihre ungeheure Erregung bekundete und das zusammen mit dem tollen Gekläff der bald vorspringenden, bald zurückweichenden Hunde die Wände des Felsenkessels erdröhnen ließ. Der Jaguar schien zu überlegen, auf welche Weise er angesichts dieser Übermacht mit Hilfe eines kühnen Seitensprunges am besten ausreißen könnte. Die Hunde und die weißen Männer waren es hauptsächlich, die ihm Sorge machten; vor diesen allein hatte er, wie aus der Richtung seiner Blicke hervorging, offenbar Angst, während er die Eingeborenen kaum zu beachten schien. So stand er mit hin und her pendelndem Schweif eine Weile im Eingang seiner Behausung und schüttelte ab und zu den schönen runden Kopf, um den beißenden Rauch abzuwehren.

Auf einmal duckte sich das Tier und sprang mit einem weiten, kraftvollen Satz über das Feuer und die Hunde hinweg auf die Jäger zu. Es tat den Indianern keineswegs den Gefallen, sich in die Speerspitzen zu stürzen, sondern schlängelte seinen geschmeidigen Körper zwischen ihnen mit Blitzesschnelle hindurch und griff mit einer Unerschrockenheit, auf die man doch nicht gefaßt war, die nebeneinander stehenden Weißen an. Forster und Brockhusen drückten fast gleichzeitig ihre Gewehre auf die zu neuem Sprung geduckte große Katze ab. In demselben Augenblick hatten die Hunde auch bereits kehrt gemacht und stürzten sich von hinten auf den Jaguar. Der versetzte mit einem Seitensprung, sich dabei halb aufrichtend, einem der Hunde einen so wuchtigen Prankenhieb, daß das Tier auf den Rücken fiel und bewegungslos liegen blieb. Einem anderen Hunde gelang es, eines der Ohren des Jaguars zu erschnappen, er verbiß sich förmlich darin, bis sich die von Schmerz gepeinigte große Katze auf die Seite fallen ließ, um den Angreifer unter der Last ihres Körpers zu begraben.

Diesen Augenblick benützten Forster und Brockhusen, um nochmals, diesmal aus allernächster Nähe, auf den Jaguar zu schießen. Er raffte sich wieder auf, konnte sich aber nicht mehr auf den Beinen halten und fiel nach einigen krampfhaften Bewegungen kraftlos zurück. Die Schüsse hatten ihre Wirkung getan. Ein Röcheln, ein paar Zuckungen – und das schöne große Tier war tot.

Auch der Hund, auf den sich der Jaguar geworfen hatte, war mit zerbrochenen Rippen so hoffnungslos zugerichtet, daß es geboten schien, ihn mit einem Gnadenschuß rasch von weiteren Leiden zu erlösen. Der erste, mit der Pranke geschlagene Hund war bereits verendet. Also hatten zwei von den drei tüchtigen »Tigerhunden« ihr Leben hergeben müssen – ein Ereignis, das für die Indianer sehr betrübend war, denn diese Hunde haben für die Eingeborenen hohen Wert, und ihr Hingang bedeutet für sie einen nicht leicht zu verschmerzenden Verlust.

Da schon so manche anscheinend völlig tote große Katze wieder urplötzlich lebendig geworden ist, näherten sich die Jäger dem Jaguar unter Beobachtung aller Vorsicht. Die Indianer bohrten dem Tier ihre Speere in den Leib. Albert Forster mußte lächeln. Er wußte sehr wohl, weshalb die Leute das taten. Es mochte ihnen, abgesehen vom Verlust der Hunde, höchst unlieb sein, daß nicht sie, sondern die Weißen allein das Tier zur Strecke gebracht hatten. Nun setzten sie dem Kadaver mit Speerstichen zu, um im Lager die Sache so darstellen zu können, daß bei der Jagd außer den Flinten auch ihre wackeren Speere eine entscheidende Rolle gespielt hätten. Sie wollten doch nicht allen Heldentums entblößt heimwärts ziehen, um von den Ihrigen verhöhnt zu werden ...

Während das geschah, ereignete sich etwas gänzlich Unerwartetes. Ein zweiter Jaguar tauchte im Eingang der Höhle auf, stand einen Augenblick da und sprang, ehe die Männer ob des überraschenden Anblicks noch recht zur Besinnung gekommen waren, in mächtigen Sätzen davon, die Schlucht entlang. Schon nach wenigen Sekunden war er verschwunden.

Der große, zur Strecke gebrachte Jaguar hatte also mit einem Weibchen zusammengelebt. Es lag nun die Vermutung nahe, daß sich in dem Versteck auch noch Junge befanden. Während die Eingeborenen sich daran machten, aus abgehauenen Ästen ein Tragegestell zum Transport der Jagdbeute anzufertigen, krochen Forster und Brockhusen in die Höhle hinein, in der sie sich nur in gebückter Stellung bewegen konnten, und durchsuchten den halbdunklen, geräumigen Unterschlupf. Es waren jedoch keine Junge vorhanden, und man fand nichts weiter als einen großen Haufen abgenagter Knochen, die Überbleibsel so mancher guten Mahlzeit, die sich das Jaguarpaar hier hatte schmecken lassen.

Als der Naturaliensammler bis ans Ende der langgestreckten, etwas gewundenen Höhle vorgedrungen war, bemerkte er dort in der Hinterwand einen kleinen Spalt, durch welchen Tageslicht ins Innere drang. Es stellte sich bald heraus, daß sich die Höhle durch den ganzen Felsen erstreckte, der den Abschluß der Schlucht bildete, und daß man durch die schmale Öffnung in dem zerklüfteten Kalkgestein ein gutes Stück der hinter dem Felsen gelegenen Waldpartie übersehen konnte.

Albert Forster hatte das Auge dicht an den Spalt gelegt und blickte hindurch. Plötzlich fuhr er mit einem halblauten Ruf höchster Überraschung zurück, rieb sich die Augen und legte das andere nochmals an die kleine Luke.

Walter Brockhusen, der hinter ihm stand, harrte gespannt des Kommenden.

»Das ist ja unglaublich – sollte es wirklich möglich sein!« rief der Naturaliensammler in einer Erregung, die an dem sonst so beherrschten Mann auffallen mußte. Und er schob seinen jungen Kameraden beinahe heftig an den Felsenspalt heran mit den Worten: »Überzeugen Sie sich selber davon, Brockhusen, ob es Wirklichkeit ist oder ob ich Visionen habe. Blicken Sie hindurch und sagen Sie mir, was Sie sehen.«

Jetzt war an dem Jüngling die Reihe, in höchstes Staunen zu geraten. Er hielt das Auge eine Weile an die Öffnung gepreßt, blickte lange hindurch und sagte dann:

»Ich weiß, was Sie meinen, Herr Forster ... ich sehe von einer Felswand zwischen den Bäumen Blüten herunterhängen ... wundervolle große weiße Blüten, weiß und rot. Es scheinen Orchideen zu sein. Sollte etwa ...? Mein Gott, das wäre ja ein Glücksfall ohnegleichen!«

Noch einmal überzeugte sich Albert Forster von dem so märchenhaft Anmutenden und doch nicht mehr zu Bezweifelnden. Sein sicheres Auge konnte die Blüten, auf die jetzt durch die Baumwipfel helles Sonnenlicht fiel, so daß sie weithin leuchteten, mit Bestimmtheit als Orchideen feststellen, von Formen und Farben, die genau den Formen und Farben der Orchideen auf Mayas Decke entsprachen. Zugleich nahm er jetzt wahr, daß der Felsen, von dessen oberster Kante die auf ihm wachsenden Pflanzen ihre prachtvollen Blüten in Büscheln herabhängen ließen, von einem Insektenvolk, anscheinend einer sehr großen Bienenart, dicht umschwärmt war.

»Die Hüter und Verteidiger des Schatzes,« murmelte Forster. »Aber ich werde dem Schatz trotzdem beikommen. Ich bin am Ziel.«

Um nicht durch zu langen Aufenthalt in der Höhle Mißtrauen zu erwecken, kehrten die Deutschen zum Ausgang zurück und berichteten, daß ihre Nachforschungen nach Jungen des Jaguarpaares vergeblich gewesen wären. Gern hätte Forster sogleich die so nahe Fundstätte der Sobralia mystica aufgesucht. Es kam ja nur darauf an, die Felsenbarre, die zwischen ihm und den Orchideen lag, zu umgehen, und das konnte schließlich keine übermäßigen Schwierigkeiten bereiten. Wenn er sich aber jetzt mit Brockhusen und Antonio unter irgendeinem Vorwande von den Indianern trennte, so konnte er dadurch leicht in Verdacht geraten, denn es war den braunen Burschen doch höchstwahrscheinlich bekannt, daß die heilige Orchidee in nächster Nähe wuchs. Forster entschloß sich deshalb, seine Ungeduld noch zu bezähmen und den Fundort der Pflanzen, der sich ja mühelos wieder auffinden ließ, erst am nächsten Tage zu besuchen. Dann fand die religiöse Feier an der Lagune statt, an der doch voraussichtlich sämtliche Indianer teilnahmen, und das war die beste Gelegenheit, um ungestört das so heiß Begehrte zu holen und im Besitz des Schatzes unbeobachtet schnell weiterzuziehen.

Die Leute luden den Jaguar auf die Tragbahre, und man trat den Rückmarsch an. Als man den Wald wieder hinter sich hatte, nahmen die Indianer von den Weißen in einer Form Abschied, die deutlich den Wunsch erkennen ließ, allein, ohne die Begleitung der Herren, mit der Jagdbeute Einzug ins Lager zu halten.

»Das könnte den Burschen so passen,« sagte Albert Forster zu seinem Kameraden. »Erst bitten sie um unsere Teilnahme an der Jagd, dann erlegen wir den Jaguar, und zum Schluß möchten sie uns am liebsten verleugnen, um sich bei ihren Genossen und dem Zipa als große Nimrods und Helden aufspielen zu können. Deshalb haben sie auch vorhin dem toten Tier ganz überflüssigerweise die Speere in den Leib gebohrt. Aber wir brauchen unser Licht keineswegs unter den Scheffel zu stellen und wollen ihnen den kleinen Gefallen nicht tun.«

Ohne sich um die verdrossenen Mienen der Leute zu kümmern, folgten ihnen die Deutschen ins Lager, nur Antonio blieb zurück. Als der Zug die Ansiedlung erreichte, verbreitete sich die Kunde von dem erlegten Jaguar von Mund zu Mund so rasch, daß die Jäger bald von mehr als hundert Motilons und anderen Indianern umringt waren, die das schöne große Tier auf der Bahre bewunderten, den beiden Fremden aber scheu oder mit unverkennbarer Feindseligkeit aus dem Wege gingen. Die braunen Jagdgenossen der Deutschen setzten sich gehörig in Pose und schilderten lebhaft den Verlauf der Jagd. Da sie einen ihm fremden Dialekt sprachen, konnte Forster sie nicht verstehen, aber aus ihren Gebärden und ihrem Mienenspiel ging mit genügender Deutlichkeit hervor, daß sie ihre eigenen »Heldentaten« gewaltig herausstrichen, die Mitwirkung der Weißen aber als ganz belanglos hinstellten.

Der Naturaliensammler ließ sich dadurch nicht beirren. Als die Menge sich in Bewegung setzte, um die Jagdbeute im Triumph nach der Wohnstätte des Zipa zu bringen, rief er mit lauter Stimme:

»Wir begleiten euch. Ich wünsche euren Oberhäuptling zu sehen, ich habe mit ihm zu sprechen.«

Das entschlossene und furchtlose Auftreten des Europäers machte Eindruck. Niemand trat Forster und seinem Genossen entgegen, und so gelangten die beiden inmitten des großen Haufens brauner Leute bis vor das Haus des Zipa, das, größer und stattlicher als die übrigen Hütten, sich in der Mitte der Ansiedlung befand.

Während die Mehrzahl der Indianer samt der Jagdbeute im Anwesen des Zipa verschwand, warteten Forster und Brockhusen draußen der kommenden Dinge.

Es dauerte ziemlich lange, bis endlich zu ihrer Überraschung ihr Reisegenosse Tortuga, der Häuptling der Arhuacos und Gast des Zipa, aus dem Hause trat, die Herren begrüßte und in offenbarer Verlegenheit, mühsam nach Worten suchend, zu sprechen begann:

»Es tut mir leid, Caballeros, sagen zu müssen, daß der Zipa euren Besuch nicht annehmen kann. Er hat euch bis jetzt Gastfreundschaft gewährt, läßt euch aber bitten, weiter zu reisen, weil ihm bekannt ist, daß ihr nicht in freundlicher Absicht hier weilt. Ihr müßt morgen dieses Tal verlassen haben, sonst könnte der Zipa nicht mehr für eure Sicherheit bürgen, denn seine Leute sind sehr aufgebracht gegen euch – ob mit Recht oder Unrecht, das weiß ich nicht.«

»Was soll das heißen, Tortuga?« rief Albert Forster erzürnt. »Was habe ich eurem Zipa, was dir, den ich beschenkte, was habe ich euch allen getan, daß ihr mich und meinen Freund wie Aussätzige behandelt?«

Tortuga zuckte verlegen die Achseln und erwiderte: »Es ist nicht meine Schuld, Caballero. Ich befolge nur die Weisung des Oberhäuptlings. Ihr wißt, daß morgen unser heiliges Fest stattfindet, und da darf kein Fremder in der Nähe weilen. Überdies steht ihr im Verdacht, hier für die weißen Ansiedler zu spionieren, die von den Llanos her im Anmarsch gegen uns sind. Morgen müßt Ihr weitergezogen sein.«

Damit ging Tortuga in das Haus zurück.

Albert Forster blickte verblüfft seinen Kameraden an. Dann sagte er:

»Die Ansiedler sind von den Llanos her im Anmarsch? Und wir gelten für ihre Spione? ... Es ist ja zu toll! Auch das muß uns Ehren-Harland eingebrockt haben. Ach, lassen Sie uns gehen, Brockhusen, wir wollen hier nicht länger unsere Zeit verlieren. Morgen ist die heilige Orchidee in meinem Besitz – wir brauchen diese Motilons nicht.«