|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein knappes Entkommen aus höchster Not – Einsam und waffenlos im Urwald – Nachtlager unter freiem Himmel – Ein seltsamer Fund – Puma und Wilde – Was ein Amulett vermag – Im Lager der Indios bravos – Überraschendes Wiedersehen – Von den alten Zeiten Kolumbiens und seinen Indianern – Die Reisenden schließen sich den Bravos an

Kehren wir zu jenem gefährlichen Augenblick zurück, wo Walter Brockhusen, von einem der herabgebogenen Bambusstämme vom Floß geschleudert, hinter dem Fahrzeug in den Wellen verschwand und Antonios helfend ausgestreckte Hand vergebens den jungen Deutschen zu packen suchte.

In einem weniger wilden Gewässer hätte sich Brockhusen, der ein tüchtiger Schwimmer war, aus dem unfreiwilligen Bade nicht viel gemacht, da hätte er mit einigen kunstgerechten Tempos das Floß bald wieder eingeholt und den Vorfall als ein erheiterndes Abenteuer betrachtet. Was unter anderen Umständen nichts weiter als ein kleiner Zwischenfall gewesen wäre, wurde hier auf dem Guatapuri zum Verhängnis, denn in dem rasenden Raudal, in dieser tosenden, wirbelnden Flut wäre auch ein Meisterschaftsschwimmer rasch zum Bewußtsein seiner Ohnmacht gelangt. Dazu gesellte sich zum ersten Mißgeschick noch ein zweites – Glück und Unglück kommen ja selten allein. Mit lähmendem Entsetzen fühlte Brockhusen, während er mit den Wellen rang, daß einer seiner Füße auf irgendeine Weise festgeklemmt und festgehalten wurde. Der Gedanke: »Ein Alligator« schoß ihm durch den Kopf, und so widersinnig es auch war, in dem reißenden Strom eines der großen Reptile zu vermuten, wurde er doch von großer Furcht befallen und machte verzweifelte Anstrengungen, sich zu befreien. Da geschah es, daß seine hoch emporgestreckten Hände einen besonders tief herabhängenden Bambusstamm zu fassen bekamen. Mit Aufgebot aller Kraft, obwohl noch immer an seinem Fuß das rätselhafte schwere Etwas hing und ihn nicht loslassen wollte, gelang es dem jungen Mann, sich mit Klimmzügen am Stamm entlang bis zum Ufer hinzuschleppen. Dort stellte sich auch heraus, was ihn so behindert, aber zu seinem Glück davor bewahrt hatte, daß ihn die Strömung schnell davontrug: sein Fuß war in eines der zahlreichen treibenden Hölzer geraten, ins dichte Wurzelgestrüpp eines Baumstubbens. Hier konnte sich Brockhusen endlich von dem Hindernis befreien, dann kletterte er höher zum Ufer hinauf und sank, durch die Aufregung und die Anstrengungen ermattet, wie leblos ins Gras.

Erst als er sich wieder erholt hatte und Umschau zu halten begann, kam der Gerettete zur klaren Erkenntnis seiner mißlichen Lage. Das Floß war natürlich schon wenige Sekunden nach dem Unfall unerreichbar weit davongetrieben worden; er hatte noch, mit der Strömung kämpfend, gesehen, wie es hinter der nächsten Biegung des Flusses verschwand. Ob das Fahrzeug inzwischen nicht längst zugrunde gegangen war, ob Albert Forster und seine Diener noch unter den Lebenden weilten, wer konnte es wissen? Aber auch im günstigsten Fall durfte Walter Brockhusen nicht mit Bestimmtheit darauf rechnen, daß der Naturaliensammler hierher zurückkehrte, daß es ihm überhaupt möglich war, hierher zurückzukehren. Höchstwahrscheinlich war er ja des Glaubens daß er, Walter, den Tod in den Fluten gefunden hätte. Wie sollte also er, der Pechvogel und doch so glücklich Gerettete, sich unter diesen Umständen verhalten? ...

Der Jüngling breitete seine durchnäßte Kleidung in der Sonne zum Trocknen aus und dachte nach. Ins Ungewisse hinein hier lange zu warten, das verbot ihm der Selbsterhaltungstrieb. Denn er hatte außer einer halben Tafel Schokolade, die er in einer seiner Taschen fand, nicht die geringsten Lebensmittel bei sich, er besaß keine Schußwaffe und konnte nicht das kleinste Stück Wild erlegen, etwa eine der zahlreichen Waldtauben, die einen schmackhaften Braten liefern und von denen sie noch am heutigen Morgen ein halbes Dutzend zum Frühstück heruntergeholt hatten. Er führte außer der leichten Kleidung am Leibe überhaupt nichts weiter bei sich als – glücklicherweise! – das Buschmesser, das in seinem Gürtel steckte, und in einem wasserdichten Täschchen die Taschenuhr, ein elektrisches Lämpchen und ein paar belanglose Kleinigkeiten. Das war alles. Nicht einmal Stiefel und Strümpfe durfte er sein eigen nennen, denn die hatte man ja bei Antritt der Floßfahrt, um sie nicht naß werden zu lassen, ausgezogen und in den Gepäckballen gesteckt. Wahrlich, eine höchst mangelhafte Ausrüstung für einen, der sich jetzt durch die unbekannte unerschlossene Wildnis einen Weg aus dem Wald heraus ins Freie und in bewohnte Gegenden bahnen sollte!

Nein, er durfte nicht in der unbestimmten Erwartung, daß Forster wohlerhalten geblieben war und ihn vielleicht suchen ging, hier lange verweilen, er mußte sich so schnell wie möglich, noch an diesem Abend, auf den Marsch begeben, solange er noch bei Kräften war und ehe ihn der Hunger matt und widerstandslos werden ließ. Walter Brockhusen gab sich einen Ruck und sprang auf die Füße. An Energie fehlte es ihm glücklicherweise nicht. Nur keine trüben Gedanken jetzt, wo es zu handeln galt! Hurtig legte er die inzwischen trocken gewordenen Kleider wieder an. Aber auf nackten Sohlen konnte man nicht durch den Urwald gehen. Er schälte deshalb mit dem Buschmesser den dicken Bast von den Balsas ab, umwickelte damit doppelt Füße und Waden und schnürte die Streifen, die für nicht allzu große Dornen undurchdringlich wie guter Gummi waren, mit den bindfadenähnlichen, zähen Luftwurzeln einer der kletternden Liliazeen zusammen. Sehr elegant war dieses Schuhwerk gerade nicht, aber durchaus zweckmäßig – und obendrein billig.

Brockhusens Plan war gefaßt. Schließlich blieb ihm auch gar kein anderer Plan zur Ausführung übrig. Er mußte quer durch den Wald in kürzester Linie den Pfad zu erreichen suchen, auf dem sie von oben herabgekommen waren und der sich vom Guatapuri entfernt hatte. Hatte er erst den Pfad erreicht, dann war ihm um das Weitere nicht bange, dann konnte er in wenigen Stunden den Wald hinter sich haben und in der Niederung von Valle de Upar sein. Stieß er nicht noch heute auf den Pfad, so mußte er eben im Wald übernachten, um am frühen Morgen die Wanderung fortzusetzen.

Noch einmal beugte er sich zum Fluß hinab und trank, soviel er nur trinken konnte – sollte die Labung doch vielleicht für unbestimmte Zeit die letzte sein. Dann nahm er das Buschmesser in die Hand und trat entschlossen die Wanderung an, den Weg ins Ungewisse, in den schon in tiefer Dämmerung liegenden Wald.

Der Wald! ... Für den Bewohner unserer Zone ist der Begriff »Wald« kaum mit anderen Vorstellungen als solchen erhebender und angenehmster Art verknüpft. Der Spender von Schatten und erquickender Luft, ein Hort der Erholung und des Friedens, durch zahllose Dichtungen poetisch verklärt, das ist uns der schöne deutsche Wald, und nur kleine Kinder oder ausgemachte Hasenfüße können sich vor ihm fürchten. Wie anders der Tropenwald, dessen Natur bereits geschildert wurde. Nicht lockend und einladend, nein, abweisend, feindlich steht er dem Menschen gegenüber, und gleicht der deutsche Wald einer Idylle, einem Märchen, so der tropische Regenwald einer schicksalsschweren Ballade, die das Gemüt mit Schaudern und Grausen erfüllt.

Walter Brockhusen fragte nicht danach, sein Herz war gewappnet. Furchtlos bahnte er sich seinen Weg, wobei er nach Möglichkeit darauf achtete, nicht von der geraden Richtung abzuweichen. Das ist im dichten Walde ebenso schwer wie in der Wüste oder der baumlosen Steppe, wo es an Anhaltspunkten für das Auge fehlt. Oft genug kommt es vor, daß die in Wäldern, Wüsten und Steppen Verirrten allmählich einen Kreislauf beschreiben, ohne dessen eher gewahr zu werden, als bis sie schließlich wieder zum Anfangspunkt ihrer Wanderung zurückgekehrt sind. Hier und dort mußte Walter das Buschmesser gebrauchen, um das Gewirr der Lianen, die ihm den Weg versperren wollten, wie den berühmten gordischen Knoten zu durchhauen. Rasch nahm die Dunkelheit zu, aber der ersehnte Pfad wollte noch immer nicht erscheinen. Der einsame Wanderer machte sich notgedrungen mit dem Gedanken vertraut, sein Nachtquartier auf bloßer Erde, ohne schützende Decken, im Wald aufschlagen zu müssen. Aber wo fand er einen Platz, wo er vor den empfindlich beißenden roten Ameisen, vor Schlangen und anderen gefährlichen Vertretern der kleineren Tierwelt einigermaßen sicher war? Was die größere Tierwelt betraf, so mußte er sich, waffenlos wie er war, völlig dem Schicksal und seinem guten Stern überlassen. Zu diesen Sorgen gesellte sich noch ein immer stärker werdendes Hungergefühl, das durch den Genuß einiger eßbarer Pilze, die er roh verzehrte, nicht beschwichtigt werden konnte. Das Stück Schokolade in der Tasche sollte als eiserne Ration für den äußersten Notfall aufgespart werden.

Es war schon spät und beinahe dunkel, als Walter Brockhusen endlich auf eine Lichtung im Walde stieß. An Weitermarschieren war nicht zu denken, er beschloß deshalb, hier die Nacht zu verbringen. Mit der elektrischen Taschenlampe leuchtete er den Boden ab und machte eine mit Moos bewachsene Stelle ausfindig, die von Ameisen und anderen lästigen Insekten frei zu sein schien. Hier streckte er, sich dem Schutze des Himmels empfehlend, die ermatteten Glieder aus, und obwohl er eigentlich gar nicht die Absicht hatte, zu schlafen, sondern bei der Unsicherheit seiner Lage die lange Tropennacht wachend verbringen wollte, verlangte doch die Natur ihr Recht. Die Anstrengungen und Aufregungen des Tages hatten Körper und Geist zu stark in Anspruch genommen. Ehe Brockhusen allerlei Gedanken, die sich hauptsächlich um Albert Forster drehten, recht zu Ende denken konnten, verwirrten sich im Halbschlaf bereits die Fäden, und bald schlummerte der Einsame so fest, als ob er sich nicht unter freiem Himmel im kolumbischen Urwald, sondern in seiner deutschen Heimat in einem sicheren, weichen Bett befand ...

Der Morgen dämmerte schon, als Walter die Augen aufschlug und sich, noch halb befangen von Schlaf, in seiner so ungewöhnlichen Umgebung nicht sogleich zurechtfinden konnte. Graues Nebelgewölk, der verdichtete feuchte Atem des Waldes, ballte sich in den Kronen der Bäume zusammen und ließ seine Schleier wehen und wallen. Das Waldgetier begann mit dem Morgenkonzert, mißtönende und melodische, schreiende, krächzende, gurrende Laute erfüllten die taufrische Lust und rüttelten den Erwachten zu voller Besinnung auf. Hurtig sprang er auf die Füße, rieb und reckte die auf dem kühlen Boden etwas klamm gewordenen Glieder und hätte sich, durch den langen Schlaf erquickt, außerordentlich wohl gefühlt, wäre nicht eine gewisse Leere im Magen gewesen, die ihn auf recht peinliche Weise daran erinnerte, daß er seit dem Mittagsmahl am vorigen Tage so gut wie nichts zu sich genommen hatte, und daß vielleicht noch eine sehr lange Zeit vergehen würde, ehe er sich wieder ordentlich sättigen könnte.

Walter umschritt die Lichtung und sah sich nach irgend etwas Genießbarem um, nach Beeren oder Pilzen. Da leuchteten ihm – welch ein Glück! – an einer Stelle des Waldrandes aus dem Gebüsch die großen roten Früchte der Chile-Erdbeere entgegen, die auch in den kolumbischen Wäldern an trockenen lichten Stellen wächst und wegen ihres würzigen Wohlgeschmacks zu den begehrtesten Delikatessen des Landes gehört. Walter bückte sich und sah, daß es eine ganze Kolonie von Erdbeeren war mit einer Menge der schönsten reifen Früchte. Begierig langte er zu und aß. Eine vollgültige kräftige Nahrung war das ja freilich nicht, aber es füllte doch den Magen und besänftigte das Hungergefühl, während der reiche Saft zugleich mit dem Tau, der an den Beeren hing, für Löschung des Durstes sorgte.

Als Walter Brockhusen beim Pflücken der Früchte die Ranken und Blätter des Krauts auseinanderbog, sah er in der vorn Wurzelwerk gelockerten Erde etwas metallisch Blinkendes stecken. Er zog es heraus und fand, daß es ein rechtwinkliges Täfelchen von länglicher Form, eine Plakette von der ungefähren Größe eines Handtellers war. Der junge Mann reinigte das ziemlich schwere Täfelchen von der daran haftenden Erde, rieb es blank und sah, daß es offenbar aus reinem Silber bestand und eine Reliefprägung enthielt, die nicht mehr ganz deutlich war, aber doch eine bildliche Darstellung erkennen ließ. Er putzte die Plakette nochmals sorgfältiger und prüfte nun mit immer größerer Verwunderung den Fund genau. Das Bild in der Mitte des Täfelchens stellte eine sitzende Figur dar, die eine entfernte Ähnlichkeit mit einem Buddha hatte, und rings um das Bild zog sich eine Inschrift von unverständlichen, hieroglyphenartigen Zeichen hin.

»Ein Götzenbild aus uralter Zeit, damals vielleicht als Amulett getragen,« dachte Walter. Daß die Plakette als Schmuckstück oder Amulett gedient hatte, diese Annahme wurde durch die beiden oben befindlichen Ösenlöcher unterstützt, die wahrscheinlich einst zum Durchziehen einer Schnur und zur Befestigung am Hals bestimmt gewesen waren. Walter war gegenwärtig in seinem Gemüt zu sehr mit anderen Dingen und Sorgen beschäftigt, als daß er sich lange mit Betrachtungen über den merkwürdigen, vielleicht sehr wertvollen Fund abgeben konnte, aber teils aus Spielerei, teils um zu sehen, wie sich das seltsame Schmuckstück beim Tragen wohl ausnähme, zog er einen dünnen Lianenfaden durch die Ösen und hängte sich die Plakette um den Hals.

In diesem Augenblick wurde er durch ein unerwartetes Geräusch aufgestört und erschreckt.

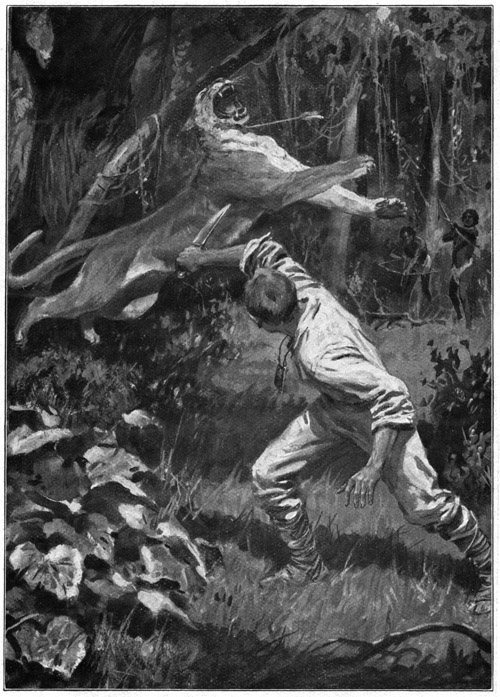

Waren das nicht menschliche Stimmen? ... Zugleich ein Rascheln und Knacken im Gehölz, als ob sich jemand mit Gewalt einen Weg durch das Dickicht bahnte? ... Der Jüngling eilte in die Mitte der Lichtung, das Buschmesser fest mit der Rechten gepackt. Gleich darauf sah er eine große gelbrote Katze, geduckt und lauernd, aus dem Gebüsch hervorschleichen. War es ein Puma? Gar ein Jaguar? ... Brockhusen war sich in der Erregung nicht sofort klar darüber, obwohl der Jaguar größer ist als der Puma und sich durch seine kraftvollere Gestalt, seinen dicken Kopf und sein geflecktes Fell von diesem wesentlich unterscheidet. Wieder tönte es aus dem Walde wie menschliche Stimmen. Fauchend duckte sich das Tier und starrte den Mann in der Lichtung mit funkelnden Augen an. Jetzt erkannte Brockhusen mit einem Gefühl der Erleichterung, daß es nur ein Puma war, nicht der gefürchtete Jaguar. Der Puma ist im allgemeinen feig und greift den Menschen nur in höchster Bedrängnis an. Aber dieses Tier mußte wohl aufs äußerste gereizt sein und sich in solcher Lage befinden, denn plötzlich, ehe der junge Mann sich dessen versah – alles spielte sich im Zeitraum weniger Sekunden ab –, sprang er mit einem gewaltigen Satz aus dem Gebüsch auf Walter Brockhusen los.

So unerwartet dieser Angriff auch kam, verlor doch Walter nicht seine Geistesgegenwart und Standfestigkeit. Er wich mit einer geschickten Wendung des Oberkörpers dem Anprall des rasenden Pumas aus und schwang mit wuchtiger Faust das Messer, um es dem Tier in den Leib zu stoßen. Wer weiß, welchen Ausgang das Duell zwischen dem so mangelhaft bewaffneten Menschen und der von höchster Wut gepeitschten, muskelstarken und behenden großen Katze genommen hätte, wenn nicht ein neues überraschendes Ereignis dazwischengekommen wäre. In demselben Augenblick, wo der Puma Brockhusen ansprang und dieser sein Messer schwang, fuhr von irgendwoher ein Pfeil in die Kehle des Tieres und bohrte sich tief in sie hinein. Das Tier sank zu Boden und hieb knurrend und fauchend mit der Pranke nach dem Schaft des Pfeiles. Da kam ein zweiter und dritter geflogen, und auch diese Pfeile bohrten sich so tief und mit solchem Erfolg in die empfindlichsten Teile des Pumas, daß er, keines ernsten Widerstandes mehr fähig, zuckend und röchelnd liegen blieb.

In höchster Verwunderung sah sich Walter nach den Helfern in seiner Not, den geheimnisvollen Bogenschützen, um. Er brauchte nicht lange zu suchen, denn dort standen sie im Gebüsch, drei oder vier. Es waren, wie sich ja denken ließ, Indianer. Bogen und Speere in der Hand, musterten sie in abwartender Haltung vorsichtig und mißtrauisch den Weißen und ließen die Blicke spähend in die Runde schweifen, da sie sich anscheinend nicht vorstellen konnten, daß der junge Mann sich ganz allein im Walde befand.

Walter Brockhusens Gefühle waren durchaus nicht angenehmer Art. Ihm ging eine flüchtige Erinnerung an Szylla und Charybdis durch den Kopf. Von der wilden großen Katze hatte er nichts mehr zu befürchten – war er aber von ihr nur deshalb befreit worden, um gleich darauf menschlichen Wilden in die Hände zu fallen? Denn daß die halbnackten braunen Leute dort nicht zu den harmlosen zivilisierten Indianern, wie Antonio, gehörten, daß sie vielmehr sogenannte »Indios bravos« waren, Angehörige eines der unabhängigen, in entlegenen Gegenden hausenden Indianerstämme, deren Gesamtzahl in Kolumbien noch immer auf 200 000 geschätzt wird, das war auf den ersten Blick zu sehen, das ging aus ihrer mangelhaften Bekleidung, aus der Art ihrer Bewaffnung mit Speer und Bogen, aus ihrem Aussehen und ihrer ganzen Haltung hervor. Die »Bravos« verhalten sich ablehnend gegen alle Versuche, sie für die moderne Zivilisation zu gewinnen, und ziehen das Umherschweifen in der Freiheit, das Festhalten an ihren uralten Bräuchen vor. Brockhusen fühlte sich beunruhigt, und das war auch begreiflich. Erzählte man sich doch viele schlimme Geschichten von diesen Bravos, von ihrer Hinterhältigkeit und Feindseligkeit, die hauptsächlich auf ihrem tief eingewurzelten Aberglauben beruhte, ihrer Furcht vor Beeinflussung und bösem Zauber. Allerdings handelte es sich bei ihren Zusammenstößen meistens nur um Kämpfe mit zivilisierten Indianern und Mulatten, die von den Bravos gehaßt und verachtet werden; von Überfällen auf Weiße bekam man höchst selten zu hören. Trotzalledem, wie würden sich diese Leute gegen ihn verhalten, sobald sie dessen gewiß waren, daß sich nicht andere Weiße in der Nähe befanden und sie es mit ihm, der nicht einmal eine Schußwaffe besaß, ganz allein zu tun hatten?

Aber das geringste Zeichen von Furcht und Schwäche wäre vielleicht verhängnisvoll gewesen. Walter Brockhusen nahm sich zusammen und gab den braunen Burschen lächelnd, als ob es sich um etwas Alltägliches handelte, zu verstehen, daß sie näher herankommen möchten.

Zögernd und scheu traten die Indianer aus dem Schatten des Waldes in die Lichtung. Es waren vier. Zwei von ihnen machten sich mit dem inzwischen verendeten Puma zu schaffen, während die beiden anderen mit immer noch mißtrauischen, finsteren Mienen ein paar Schritte von Walter entfernt stehen blieben und ihn nicht aus den Augen ließen. Er richtete einige spanische Worte an sie – sie verstanden nicht oder taten so, als ob sie nicht verständen. Der Deutsche wußte nicht recht, wie er sich das Benehmen der Leute erklären und wie er dieser immer peinlicher werdenden Lage ein Ende machen sollte. Da ging plötzlich eine auffallende Veränderung im Gesichtsausdruck der Indianer vor. Ihr Blick war auf die Silberplatte an der Brust des jungen Mannes gefallen und blieb daran haften. Mit weit geöffnetem Mund, wie kleine Kinder, die etwas ganz Erstaunliches zu sehen bekommen, starrten sie die Plakette an und machten durch Zurufe und Gebärden auch die beiden anderen, die mit dem Puma beschäftigt waren, darauf aufmerksam. Alle vier musterten jetzt das Amulett (falls es ein solches war), verschlangen es förmlich mit den Augen und starrten dann wieder mit einem Ausdruck, in welchem sich Verwunderung, Scheu und Unterwürfigkeit seltsam mischten, den Weißen an. Ihre trotzige, fast bedrohliche Haltung von vorhin war gänzlich verändert. Sie standen jetzt nicht anders vor Walter als schüchterne Eingeborene, die gewöhnt sind, Befehle entgegenzunehmen und auszuführen.

»Träume ich noch oder bin ich in einem Märchenwald?« dachte der Deutsche. »Soll ich denn heute Wunder über Wunder erleben?« Aber so viel war ihm doch klar, daß die überraschende Veränderung im Wesen der Indianer mit der Silberplakette zusammenhängen mußte, daß dieses mit dem Bild irgendeiner geheimnisvollen Gottheit geschmückte Amulett offenbar den stärksten Eindruck auf die Naturkinder machte und ihn, den Besitzer des Amuletts, in ihren Augen als eine geweihte, verehrungswürdige Person erscheinen ließ. Gleichviel, wie sich das auch verhallen mochte, Walter Brockhusen war Diplomat genug, um sich den Umschwung der Stimmung zunutze zu machen, bevor sie etwa wieder eine andere Wendung nahm.

Als er jetzt abermals einige Worte sprach, zeigte es sich, daß einer der braunen Burschen etwas Spanisch verstand, gerade genug, um mit Unterstützung durch die Gebärdensprache – in der die Indianer, wie alle Naturmenschen, Außerordentliches leisten – eine einfache Unterhaltung führen zu können. Als Brockhusen den Wunsch zu erkennen gab, auf schnellstem Wege aus dem Wald herausgeleitet zu werden, weil er sich verirrt hätte und müde und hungerig wäre, berieten sich die Leute kurz und erwiderten durch den Mund des Dolmetschers: Sein Wunsch solle erfüllt werden, aber da sich das Lager ihres Stammes ganz in der Nähe befände, möchte er sich zunächst dort ausruhen und erfrischen.

Einen Atemzug lang war Walter über die Absichten der Indianer wieder im Zweifel. Aber als er sah, welche offenbar ungeheuchelte Ehrerbietung sie ihm entgegenbrachten, während sie ihre Blicke mit förmlicher Andacht immer wieder nach der Silberplatte auf seiner Brust schweifen ließen, unterdrückte er den aufsteigenden Verdacht und erklärte sich mit dem Vorschlag einverstanden.

Die Indianer hieben nun einen jungen Baumstamm ab, banden den Puma daran fest und luden die Last auf ihre Schultern. Dann setzte sich die kleine Kolonne in Marsch, die braunen Burschen mit ihrer Beute voran, der Deutsche hinterdrein. Nach kurzer Wanderung erreichten sie das Lager, das sich am Ufer eines Wildbaches in einer großen, mit Gras bewachsenen Lichtung des Waldes befand. Es waren nur wenige, sehr einfache Zelte, die rings um eine rauchende Feuerstelle aufgeschlagen waren; die Kopfzahl der im Lager und in der Nähe befindlichen Männer – Frauen und Kinder waren nicht vertreten – schien sich auf etwa zwanzig zu belaufen. Eine werdende Maultierschar und ein paar Hunde, die den Puma sowohl wie den Weißen mit wütendem Gekläff begrüßten, vervollständigte das Bild des Biwaks.

Bei der Ankunft der Männer liefen die Insassen des Lagers zusammen, um die Jagdbeute, noch mehr aber den unerwarteten Gast neugierig zu bestaunen. Es waren durchweg junge Leute von kräftigem Wuchs und in derselben leichten Weise, wie Brockhusens Begleiter, bekleidet, die dort den Ankömmling in weitem Kreise scheu und mißtrauisch umringten und nicht wußten, wie sie sich den Besuch des Weißen erklären sollten. Ihr halblautes Gemurmel verstummte, als aus dem größten und stattlichsten der Zelte ein schon bejahrter Mann von würdevoller Haltung, offenbar der Häuptling, heraustrat und sich der Gruppe näherte. Die Jäger führten ein kurzes Gespräch mit ihm, worauf der Häuptling den Fremden in spanischer Sprache, die er gerade so weit beherrschte, um sich darin verständlich machen zu können, mit einigen Worten willkommen hieß und zum Nähertreten einlud.

Ob er das nun alles seinem rätselhaften Amulett zu verdanken hatte oder welchen Umständen sonst, jedenfalls brauchte der junge Deutsche sich nicht über Mangel an Freundlichkeit zu beklagen. Man wies ihm eine gute Lagerstelle an, breitete Decken für ihn aus, reichte ihm Trinkwasser, frisch geröstetes Arepas (Maisbrot) sowie Panela (Rohzucker) und machte sich auf einen Wink des Häuptlings flugs daran, ein vor kurzem erlegtes wildes Kaninchen abzuziehen und über dem Lagerfeuer zu braten. Walter Brockhusen konnte den Hunger nach Herzenslust stillen und wäre, gesättigt und frisch gestärkt, mit seinem gegenwärtigen Zustand und den wunderbaren Erlebnissen, die hinter ihm lagen, sehr zufrieden gewesen, hätte er nicht immer wieder an Albert Forster und sein ungewisses Schicksal denken müssen.

Mit jener feinfühligen Zurückhaltung, die für so viele angeblich »unkultivierte« Naturmenschen bezeichnend ist, vermied es der Häuptling, seinen Gast mit Fragen zu stören, solange dieser der Stärkung und Erholung bedürftig war. Auch nach Beendigung des Mahls, als Brockhusen die ihm gereichte Tabakpfeife schmauchte, wartete der alte Indianer in Ruhe, bis es dem jungen Weißen selber gefallen würde, mit der Erzählung seiner Erlebnisse zu beginnen. Walter Brockhusen berichtete nun, in welcher Gesellschaft und aus welchem Anlaß er in diese Gegend gekommen war und welcher Unfall ihn und seine Reisegenossen betroffen hatte. Der Häuptling hörte aufmerksam zu und versprach, seinen Gast, sobald er aufzubrechen wünschte, auf den Weg nach Valle de Upar geleiten zu lassen. So sehr sich der alte Indianer auch zu beherrschen verstand, ließen seine Blicke und Mienen doch keinen Zweifel darüber, wie gern er Näheres über die Herkunft des Amuletts an der Brust seines Gastes erfahren hätte. Aber Walter hielt es für gut, dieses Thema, so lange er nicht geradezu befragt wurde, nicht zu berühren, da er sonst, wie er fürchtete, leicht in Gefahr kommen könnte, das Ansehen, das ihm der Besitz der geheimnisvollen Silberplatte zweifellos verlieh, zu seinem Schaden zu verlieren, möglicherweise sogar in eine üble Lage zu geraten.

Einige Zeit nach diesem Gespräch war Brockhusen im Begriff, sich zum Aufbruch zu rüsten und, auf dem Boden kniend, einigen Mundvorrat einzupacken, als die Hunde, die um das Lager strichen, unruhig wurden und knurrend und bellend nach einer entfernten Stelle des Waldrandes liefen. Bald darauf traten dort einige Männer aus dem Buschwerk hervor, hielten einen Augenblick Umschau und wandten sich dann, von den Hunden wütend umkreist, dem Zeltlager zu. Jetzt erkannte sie Walter – und es war ihm unmöglich, einen Ruf freudiger Überraschung zu unterdrücken. Denn niemand anders war es als Albert Forster, gefolgt von Bolivar und Antonio.

Mit einem Satz sprang der junge Mann auf die Füße und eilte den Ankömmlingen entgegen. Und nun war an Forster die Reihe, beim unvermuteten Anblick seines vermißten, so schmerzlich gesuchten und glücklich wiedergefundenen Reisegenossen in einen Ruf höchster Verwunderung und Freude auszubrechen. Denn daß er den Jüngling, für dessen Schicksal er nach dem Auffinden der Blutspuren und anderer verdächtigen Anzeichen schon die schlimmsten Befürchtungen gehegt hatte, hier wohlbehalten im Indianerlager antreffen würde, das hatte er freilich nicht geahnt.

Der Häuptling bereitete dem Naturaliensammler denselben würdigen Empfang wie vorher seinem jungen Genossen. Recht unbehaglich dagegen war den beiden Trägern zumute. Antonio und Bolivar bekamen die äußerste Geringschätzung, welche die »Indios bravos« ihren zivilisierten Volksgenossen und noch mehr den Mulatten entgegenbringen, gründlich zu fühlen, und wenn es nach ihnen gegangen wäre, dann hätte man einen großen Bogen um das Lager gemacht. Von den Indianern mit verächtlichen, höhnischen Blicken betrachtet, drückten sie sich eingeschüchtert herum. Als der Häuptling es aber bemerkte, befahl er, die Diener der weißen Herren gastfreundlich zu behandeln und ihnen Speise und Trank vorzusetzen.

Forster und Brockhusen erzählten sich nun gegenseitig ihre Erlebnisse seit dem Unfall am vorigen Tag. Mit gespannter Aufmerksamkeit hörte der Naturaliensammler von dem seltsamen Fund, den der Jüngling gemacht, und der nicht minder seltsamen Wirkung, die das Amulett auf die Indianer ausgeübt hatte. Er nahm die Silberplatte in die Hand, betrachtete sie eingehend auf das genaueste und sprach:.

»Da hat Ihnen der Zufall, mein lieber Brockhusen, oder, um es mit einem vielleicht treffenderen Namen zu nennen, die Vorsehung zu einem ganz außerordentlichen Fund, zu einer Rarität allerersten Ranges verhalfen. Ich kenne diese Plaketten, ich habe schon früher einmal eine in Händen gehabt, die einem großen Sammler gehörte, aber bei weitem nicht so wundervoll erhalten war wie diese. Es ist eine uralte Reliquie, ein heiliges Amulett aus der heidnischen Vorzeit der kolumbischen Urbevölkerung, noch ehe die spanischen Eroberer das Land durchzogen und unterjochten. Das eingeprägte Bildnis, das eine entfernte Ähnlichkeit mit Buddha hat, stellt Chiminigagua dar, den Schöpfer des Weltalls und Spender des Lichtes, den Hauptgott des alten kolumbischen Kulturvolkes der Chibcha. Die Inschrift konnte, wie überhaupt die urkolumbischen Schriftzeichen, bisher noch nicht gedeutet werden. Diese Tafeln verbürgten ihrem Besitzer, dem sie der Oberpriester verliehen hatte, Unverletzlichkeit, bei den Indios bravos gilt das nach alter, treu bewahrter Überlieferung auch noch heute. Niemals wird ein Bravo sich an jemandem vergreifen, der mit dem heiligen Amulett geschmückt ist, er hätte sonst nach seiner Meinung die Rache der Götter und der Geister zu fürchten. Sie sehen also, von welchem praktischen Wert das Fundstück in dieser Wildnis ist, ganz abgesehen von dem hohen Altertumswert der Reliquie. In Museen und Privatsammlungen sind diese uralten Talismane nur mit ganz wenigen Exemplaren vertreten, es soll sich jedoch noch eine größere Anzahl im Besitz der Oberpriester und Häuptlinge der Motilons und anderer Bravostämme befinden.«

»Wie mag nur die Silberplatte an die Stelle gelangt sein, wo ich sie fand?« fragte Brockhusen.

»Ein Eingeborener hat sie dort wohl vor langen Zeiten verloren, oder sie wurde in den Tagen der Konquista Konquista ist spanisch und heißt Eroberung. Im weiteren Sinn bedeutet das Wort die Eroberung der mittel- und südamerikanischen Länder durch die Spanier im Zeitalter der großen Entdeckungen. Konquistadoren werden die Entdecker und Eroberer jener Zeit genannt, also Männer wie Cortez und Pizarro, aber auch die kleineren Abenteurer, die auf die großen Feldherren folgten. mit anderen Wertsachen von spanischen Freibeutern vergraben, wie das zur einstweiligen Sicherung der geraubten und erpreßten Kostbarkeiten ja häufig geschah. Beim späteren Ausgraben hat man sie dann vielleicht übersehen. Der Himmel allein kann wissen, wieviel Schätze aus der Konquistadorenzeit noch im Schoß der südamerikanischen Erde ruhen. Starke Regengüsse mögen dann dafür gesorgt haben, daß die Silberplatte allmählich an die Oberfläche geriet, um schließlich von Ihnen, Sie Glückspilz, beim Erdbeernaschen gefunden zu werden.«

»Ich muß zu meiner Beschämung gestehen,« sagte Walter Brockhusen, »daß mir, obwohl ich nun schon mehr als ein Jahr in Kolumbien weile, von der frühen Geschichte des Landes und seiner Bewohner nicht allzuviel bekannt ist. Wenn man, wie es bei mir in Barranquilla der Fall war, den ganzen Tag in Geschäften steckt und abends abgespannt und erholungsbedürftig aus dem Kontor geht, dann kommt man leider nur selten dazu, sich in ein Buch zu vertiefen und ernsthafte Studien zu treiben. Und von den Personen meines Umgangs habe ich in dieser Hinsicht auch nur wenig oder nichts profitiert. Wollen Sie nicht so freundlich sein und mir, solange unser Pfeifchen noch glüht, ein bißchen von den alten Zeiten Kolumbiens und seinen Indianern erzählen? Unbegreiflich ist es mir immer gewesen, wie sich diese großen volkreichen Länder, Mexiko, Kolumbien, Venezuela, Peru, so im Handumdrehen und ohne nachdrücklichen Widerstand von den fremden Eindringlingen unterjochen, mißhandeln und aussaugen lassen konnten.«

»Gern erfülle ich Ihren Wunsch,« erwiderte Albert Forster. »Um an Ihre letzte Bemerkung anzuknüpfen: ja, sie haben vollkommen recht, wer sich in die Geschichte der Entdeckung und Eroberung Amerikas vertieft, wer diese von Kühnheit und Heldengeist, von Feuer und Blut, von Goldgier und unermeßlichen Freveln erfüllte Chronik eines gewaltigen Zeitalters durchblättert, dem drängt sich immer von neuem die Frage auf, wie es nur möglich war, daß solche großen Reiche wie die mittel- und südamerikanischen Indianerstaaten mit ihrer zum Teil ganz kriegstüchtigen Bevölkerung vor den Konquistadoren und ihren lächerlich kleinen Heerhaufen so rasch kapitulierten? Wie soll man es sich erklären, daß diese Völker sich von einer Handvoll Fremder so überrumpeln ließen, obwohl einige von ihnen, wie die Azteken in Mexiko, die Inka in Peru, die Chibcha in Kolumbien, eine uralte, ziemlich hoch entwickelte Kultur und gute geistige Gaben besaßen? Daß die zurückgebliebenen, primitiven Inselstämme der Antillen gegen Kolumbus und seine Nachfolger nicht viel ausrichten konnten, das läßt sich ja allenfalls verstehen. Aber man denke an die Eroberung Mexikos. Dort herrschte in der Hauptstadt Tenochtitlan, der heutigen Stadt Mexiko, Kaiser Montezuma über ein großes Reich mit mehreren Millionen Einwohnern und einer starken Kriegerkaste. Da landet bei Veracruz Fernando Cortez mit 400 spanischen Soldaten und entschließt sich, weil Montezuma den ihm angemeldeten »Besuch« unter Vorwänden höflich ablehnt, zum gewaltsamen Vormarsch ins unbekannte Innere bis zur Hauptstadt. Um seinen Leuten jede Möglichkeit einer Umkehr zu nehmen, läßt der Verwegene vorher die Schiffe zerstören. Und das Unglaubliche geschieht: wo sich diese Handvoll Weißer nur blicken läßt, da schließen sich die Eingeborenen ihnen entweder begeistert an, um ebenfalls gen Tenochtitlan zu ziehen, oder sie werden in den wenigen Fällen, wo sie sich zum Widerstand aufraffen, in allerkürzester Zeit zurückgeworfen und niedergemetzelt. Ohne größere Kämpfe und nennenswerte Verluste langt Cortez vor den Toren der Hauptstadt an. Montezuma nebst seiner gesamten Kriegerkaste wagt keine Abwehr. Ein paar Tage später ist er Cortez' Gefangener. Mit 400 Soldaten hat ein unerschrockener Mann ganz Mexiko bezwungen, es für Kaiser Karl V. in Besitz genommen und ihm tributpflichtig gemacht!

In Peru spielten sich die Ereignisse in sehr ähnlicher Weise ab. Auch dieses Land eroberte Pizarro in kürzester Zeit mit ganz winzigen Hilfskräften. Und schließlich haben sich auch die Chibcha, das Hauptvolk Kolumbiens, den weißen Eroberern ohne erheblichen Widerstand unterworfen.

Die Energielosigkeit und Feigheit, mit der sich Millionen von Eingeborenen, darunter zahllose Krieger, unter das Sklavenjoch der Eindringlinge begaben, überrascht um so mehr, als es sich bei den hier genannten Völkern, wie schon erwähnt, um Vertreter einer verhältnismäßig gut entwickelten Kultur handelte, also um Menschen, von denen man doch ein ausgeprägtes Gefühl für nationale Ehre und Unversehrtheit hätte erwarten dürfen. Die Gründe ihres schlaffen Verhaltens sind sehr verschiedener Art. Vor allen Dingen gab es bei diesen Völkern, den Azteken, den Inka und Chibcha, so viele schwere Zerwürfnisse zwischen den einzelnen Stämmen, daß den Eroberern allein schon dadurch die Aufgabe sehr erleichtert wurde. Denn die hadernden Stämme gönnten einander Niederlage und Unterjochung und trugen kein Bedenken, Anschluß an die Weißen zu suchen, nur zu dem Zweck, mit Hilfe der Weißen ihren verfeindeten Volksgenossen eins auszuwischen. Zweitens wirkte die Erscheinung der noch völlig unbekannten Europäer und ihrer Trachten und Waffen auf die Indianer geradezu blendend, berauschend, wie Götter wurden die Heerführer angestaunt. Und drittens – um nur das Wesentlichste hervorzuheben – versetzten die Feuerwaffen mit ihrem Donner und Blitz und ihrer tödlichen Wirkung die Eingeborenen in wildeste Angst, wie auch die Reiter auf den bisher noch nie gesehenen Pferden den gewaltigsten Eindruck machten. Kurz und gut, die Indianer kamen zu der Überzeugung, daß es völlig aussichtslos wäre, sich diesen rätselhaften, überirdischen Erscheinungen mit ihren ungeahnten Machtmitteln zu widersetzen, und daß man sie lieber umwerben und um ihre Gunst buhlen müßte. Erst dann, wenn die Indianer erkannt hatten, daß die »göttlichen« Spanier doch auch nur schwache und sterbliche Menschen waren, rafften sie sich zu energischerem Widerstand auf. Das war zum Beispiel der Fall, als Cortez durch eine Revolte zum schleunigen Verlassen der Hauptstadt Mexikos genötigt wurde und auf dem fluchtähnlichen Rückzug samt den Trümmern seines Heeres beinahe völlig aufgerieben worden wäre.«

»Sie erwähnten schon wiederholt die Chibcha, das Hauptvolk Kolumbiens,« warf hier Walter dazwischen. »Wenn sie eine so alte und gut entwickelte Kultur besaßen, wie erklärt es sich dann, daß man heute so wenig von den Leistungen und Wirkungen dieser Kultur zu sehen bekommt?«

»Ihre Frage ist berechtigt. An der bedauerlichen Tatsache sind wieder nur die Spanier schuld, die es sich in ihrem blindwütigen religiösen Fanatismus angelegen sein ließen, alle Denkmäler und Dokumente der Vorzeit, soweit es nur irgend möglich war, als ›götzendienerische, antichristliche, vom Teufel eingegebene Werke‹ – so nannte sie nämlich ein spanischer Bischof jener Zeit – zu vernichten. Tempel und Königspaläste, zahllose Dörfer und ganze Städte gingen in Flammen auf. Die Kunstwerke aus edlem Erz wanderten, nachdem man die kostbaren Steine herausgebrochen hatte, in den Schmelztiegel, und die geschriebenen Dokumente, deren Hieroglyphen natürlich auch nur ›heidnisches Teufelswerk‹ waren, wurden verbrannt. So verdanken wir es dem Wüsten dieser anmaßenden Vertreter der ›Religion und Kultur‹, daß nur sehr wenige Altertümer der mittel- und südamerikanischen Völker erhalten geblieben sind und wir von der Urgeschichte Kolumbiens nur sehr dürftige, lückenhafte Kenntnisse haben, genau so wie von der alten Geschichte Mexikos, Perus und der benachbarten Länder.

Die Chibcha bewohnten hauptsächlich das Hochland östlich vom Magdalenenstrom und standen in ihrer Kultur den Azteken Mexikos und den Inka Perus sehr nahe. Sie lebten in reinlichen strohgedeckten Hütten von runder Form, die Einrichtung dieser Behausungen fiel den Spaniern durch ihre sorgfältige Arbeit und Zierlichkeit auf. Jede Hütte war von einem Holzzaun oder einem Erdwall umgeben, und in jedem Dorf, das aus einer größeren Anzahl Hütten bestand, hob sich das Haus des Häuptlings durch seine Höhe hervor. Für die Chibcha war damals das steinerne Zeitalter noch nicht vorbei. Allerdings beuteten sie Gold- und Silberminen aus, schmolzen diese Metalle und verwendeten das Kupfer, kannten aber weder Eisen noch Bronze und fertigten deshalb ihre Werkzeuge nur aus Stein oder Holz an. Hochentwickelt waren ihre kunstgewerblichen Fähigkeiten. Sie stellten aus Gold, Silber, Kupfer und farbigen Steinen sehr geschmackvolle Schmucksachen her, wie Arm- und Halsbänder, Trinkbecher, Schalen usw., und leisteten auch in der Töpferei Hervorragendes. Leider hat sich, wie schon gesagt, von der alten Chibchakunst nur Weniges bis auf unsere Zeit erhalten, und dieses Wenige befindet sich in Museen und Privatsammlungen über die ganze Welt zerstreut. Das Wertvollste ist bereits von den spanischen Eroberern lediglich um des Metallwertes willen zerhackt und zerstört worden, und was übrig blieb, das haben dann später die Eingeborenen in ihrer Verständnislosigkeit für ein Trinkgeld an Fremde verschleudert. Immerhin werden auch heute noch in Kolumbien hier und da so manche interessante Funde gemacht, wie ja auch Ihr Fund dieses silbernen Amuletts beweist.

Die Chibcha waren ein Ackerbauervolk, an Vieh herrschte Mangel. Man nährte siech hauptsächlich von Mais, Kartoffeln, Früchten und Fischen. Körperlich waren die Chibcha als Bewohner des kühleren Hochlandes kräftig und widerstandsfähig, mit ihren wilderen Nachbarstämmen wurden häufig Kriege geführt. Ihre Kleidung bestand aus baumwollenen, bis ans Knie reichenden Hemden, hierzu kamen bei den Frauen noch Hals- und Lendentücher. Bei langen Märschen und anderen Anstrengungen wurde zur Kräftigung und Erfrischung, wie auch in Peru, das Blatt des Kokastrauches gekaut, aus dem die Medizin heute das Betäubungsmittel Kokain herstellt. Die alten spanischen Chroniken machen den Chibcha Neigung zur Trunksucht zum Vorwurf, aber die Eroberer haben selbst am meisten dadurch gesündigt, daß sie sich die Eingeborenen durch Verabreichung berauschender Getränke gefügig zu machen suchten.

Die religiösen Anschauungen der Chibcha waren geläuterter als die der unkultivierten Nachbarvölker ringsum und zeichneten sich durch poetischen Schwung aus. Alle Macht lag bei den Priestern, einer fest in sich geschlossenen, erblichen Kaste, deren Nachwuchs in Seminarien erzogen und zu Fasten und Schweigen angehalten wurde. Als Schöpfer des Weltalls galt Chiminigagua, der Spender des Lichtes, den das Bild auf Ihrem Amulett darstellt; nächst ihm wurde den Gottheiten der Sonne, des Mondes und des Sternenheeres Ehrfurcht gezollt. Die Stätten der religiösen Andacht waren hauptsächlich erhabene Naturszenerien wie Grotten, Stellen bei Wasserfällen und Seen und vor allem die in den Bergkesseln der Kordilleren verborgenen kleinen Lagunen. An einer dieser entlegenen Lagunen haben wir auch den Schauplatz jener Zeremonie zu suchen, die den Anlaß zur Sage von ›El Dorado‹, dem vergoldeten Mann und dem Goldlande bot. Aber davon sprechen wir ein anderesmal, das ist eine zu umständliche Geschichte, die wir heute nicht mehr behandeln können.«

»Sind denn die jetzigen Indianer der Kordilleren echte Nachkommen der Chibcha?« fragte Walter Brockhusen.

»Das sind sie wohl, aber reinblütig nur zum Teil, denn das kolumbische Volk hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu stark vermischt, sowohl in seinen einzelnen Stämmen untereinander wie auch mit Weißen und Negern, den Nachkömmlingen der früher aus Afrika herübergebrachten Sklaven. Die heutigen Chibcha, jetzt Muisca genannt, sind klein oder mittelgroß von Gestalt, breitschulterig und fleischig, mit kraftvoll entwickelten Nacken und Beinen und deshalb als Träger unermüdlich. Ihre Haut ist pergamentartig und von kupferbrauner Farbe, das schwarze, glatte und volle Kopfhaar erbleicht auch im Alter nicht, das Gesicht ist bartlos. Auf Schönheit kann der Muisca keinen Anspruch erheben. Seine vorstehenden Backenknochen wie auch manches andere an ihm wecken Erinnerungen an die ostasiatische gelbe Rasse, und es hat ja auch in der Tat den Anschein, als ob die Besiedelung Amerikas in Urzeiten von Ostasien aus erfolgt ist. Die langen Jahrhunderte beständiger Unterdrückung sind für Charakter und Geist des kolumbischen Indianers natürlich nicht von Vorteil gewesen. Sie haben ihn unempfindlich, teilnahmlos und stumpf gemacht. In sein Schicksal ergeben, hat er keine Unternehmungslust. wenig Fortschrittsgeist, er muß zu allem geschoben werden. Wohl fehlt es ihm nicht an Fleiß, wie er auch sehr anspruchslos ist, aber er weiß aus dem Erworbenen nichts zu machen. Die ewigen politischen Unruhen halten ihn in beständiger Unsicherheit, bei jeder Revolution wird ihm bald von der einen, bald von der anderen Partei Hab und Gut auf dem Wege der ›Requisition‹ weggenommen. Selbst die jüngsten Burschen, fast noch Kinder, werden dann brutal zu Soldaten gepreßt und als Kanonenfutter verwendet. Ist es unter diesen Umständen ein Wunder, wenn der Indianer der ganzen »Kultur«, wie er sie kennenlernt und die ihn nur auszubeuten weiß, im Innern das tiefste Mißtrauen und die größte Abneigung entgegenbringt?

Die Indianer der heißen Zone, im Tiefland, sind lebhafter und geistig reger als die des Hochlands, mehr dem Vergnügen ergeben und zugänglicher gegen Fremde. Unter den mannigfachen Mischlingstypen steht der Mestize, der Mischling von Indianern und Weißen, in bezug auf körperliche und geistige Eigenschaften obenan, er ist im allgemeinen verläßlich und leistet als Landwirt und Viehzüchter Tüchtiges. Auch der Mulatte, der Mischling von Weißen und Negern, hat seine Vorzüge, leidet daneben aber an großen Schwächen, wie Eitelkeit, Unbotmäßigkeit, Jähzorn. Die am wenigsten erfreuliche Erscheinung in dem buntscheckigen Volksleben Kolumbiens ist der Ihnen wohl hinlänglich bekannte Sambo, der Mischling von Negern und Indianern, der hauptsächlich im unteren Magdalenengebiet als Schiffer und Floßknecht sein Dasein fristet und von allen Bewohnern des Landes geistig und sittlich am tiefsten steht.«

*

Als Zeichen seiner Dankbarkeit für die gastfreundliche Aufnahme, die er und sein junger Landsmann bei den Indianern gefunden hatte, machte Albert Forster dem Häuptling einen Revolver zum Geschenk. Die Gabe erregte große Freude, denn da es bei schwerer Strafe verboten ist, den Eingeborenen, besonders aber den Indios bravos, Schußwaffen zu überlassen, sind diese bei den unabhängigen Indianern ein ebenso begehrter wie seltener Artikel. Der Häuptling war durch das wertvolle und höchst willkommene Geschenk so gerührt, daß er seine bisherige stolze Zurückhaltung beiseite setzte und mit dem Deutschen ein vertrauliches Gespräch begann.

Forster erfuhr im Verlauf der Unterhaltung, daß der alte Indianer, der sich Tortuga (Schildkröte) nannte, samt seinen Leuten zu dem in der Sierra Nevada von Santa Marta ansässigen Stamm der Arhuacos gehörte. Er befand sich mit seiner kleinen Schar ausgewählter Männer auf einem Zuge nach den Kordilleren von Perija, um dort dem Stamm der Motilons einen Besuch abzustatten und – der Häuptling deutete das nur dunkel an – an einem hohen religiösen Fest teilzunehmen, das dort seit undenkbaren Zeiten alle zehn Jahre einmal gefeiert wurde.

Orchideenjäger mit seinem Lasttier im kolumbischen Urwald

Deutsche Orchideenjäger in ihrem kolumbischen Landhaus

Albert Forster horchte auf. Nach der Sierra von Perija sollte der Zug gehen und zu den Motilons? Das war ja sein eigenes Reiseprogramm. Wie wenn es möglich wäre, sich den Leuten, die einen so guten Eindruck machten, anzuschließen? In Begleitung dieses Häuptlings, mit dem er sich unterwegs sicher noch inniger befreunden würde, konnte er sich bei den Motilons leichter Zugang verschaffen. Auch erregten die ziemlich geheimnisvollen Andeutungen Tortugas über das bevorstehende religiöse Fest, zu dem alle Indianerstämme Abordnungen entsandten, das lebhafte Interesse des Forschers, wenngleich er sich wohlweislich hütete, eine Wißbegierde zu verraten, die wahrscheinlich das Mißtrauen des Häuptlings erregt hätte.

In der rasch entschlossenen Art, die für ihn bezeichnend war, aber doch wiederum auch mit der Vorsicht, die sich im Verkehr mit den spröden und schwer berechenbaren Bravos empfahl, schlug Albert Forster dem Häuptling vor, die Reise nach der Sierra von Perija gemeinschaftlich fortzusetzen, weil man sich gegenseitig von Nutzen sein könnte. Zu seiner Genugtuung ging Tortuga nach einigem Zögern schneller auf den Vorschlag ein, als sein Gast erwartet hatte. Nicht etwa, um dem Weißen einen Gefallen zu tun. Solche zarten Regungen lagen dem alten Indianer fern, stand er doch der weißen Rasse eher feindlich als freundlich gegenüber. Es geschah lediglich in der Erwartung, aus dem Fremden, der sich bereits so freigebig gezeigt hatte, bei längerem Zusammensein noch mehr Geschenke und sonstige Vorteile herausholen zu können.

Der Pakt zwischen den beiden kam also zustande, und der Aufbruch wurde auf den übernächsten Tag festgesetzt. Inzwischen sollten Bolivar und Antonio in Begleitung einiger von Tortugas Leuten die in der Sierra Nevada gemachten Funde nach Valle de Upar bringen, von wo sie nach Barranquilla gesandt wurden, und bei der Gelegenheit in der Stadt einige Einkäufe besorgen.

Der Mulatte konnte sich keinen angenehmeren Auftrag denken. Bot er ihm doch Gelegenheit, in Valle de Upar mit John Harland in Verbindung zu treten und ihm Bericht über die nächsten Pläne seines Herrn und die einzuschlagende Reiseroute zu erstatten.