|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Seit der moderne Subjektivismus in die Musik gekommen ist und die Individualität nach Geltung im Kunstwerk strebt, hat sich an die Stelle des absolut Schönen ein relativ Schönes, an die des allgemeinen Kunstideals ein besonderes, persönliches gestellt. Der moderne Künstler will aus sich selbst, aus seinem eigensten Kreise heraus, nicht von diesem losgelöst, begriffen werden. Früher war dies anders. Das persönliche Leben unserer älteren klassischen Meister tritt nirgends in das von ihnen gebildete Kunstwerk herein; der darzustellende Gegenstand selbst erfüllt sie so ganz, daß sie sich ihm mit einer naiven Schaffenslust hingeben, wie sie späteren Geschlechtern völlig abhanden gekommen ist. Beethoven zuerst führte den Schmerz in die Musik ein und verhalf dem tiefen, rein menschlichen Unbefriedigtsein, dem Ringen nach übersinnlichem Ausdruck zu einer berechtigten Stellung. Von dem gleichmäßigen, ruhigen Licht, der reinen, durchsichtigen Atmosphäre, die die Gebilde seiner Vorgänger ausstrahlen, von der Insichabgeschlossenheit der Werke Haydns und Mozarts zumal, ihrer »Harmonie in den Schranken der Endlichkeit«, mußten die seinen sich naturgemäß entfernen, deren Wesen die »aufgeschlossene Unendlichkeit« ist. Wie aber Beethoven, der Vollender der Klassizität, zuerst neben dem Objekt ein Subjekt gegenständlich machte, dessen Verständnis für den Genuß des ersteren Bedingnis ward, so hat das ihm nachgeborene Kunstgeschlecht – die Romantiker – jenen Subjektivismus allmählich derart ausgebildet, daß er zum Übergewicht über das absolut Formschöne gelangte.

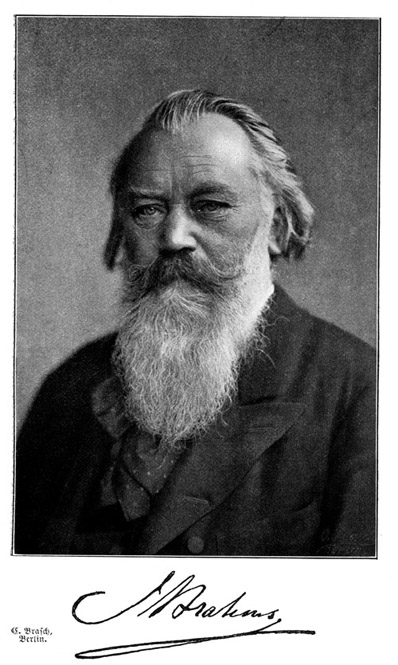

Dem Verständnis des Kunstwerks selber ist dies freilich nicht förderlich gewesen. Je individueller und eigentümlicher dasselbe geartet ist, um so enger wird sich der Kreis derer ziehen, deren Empfinden sich in Übereinstimmung mit dem darin niedergelegten Gefühlsinhalt findet; um so vielseitigerer Widerspruch auch wird seiner Verbreitung begegnen, sobald das Sichhineinleben und -hineinarbeiten in eine künstlerische Individualität als eine unberechtigte Forderung zurückgewiesen wird. Das hat, gleich manchem andern, Johannes Brahms mit Schmerzen erfahren. Groß und rein war seine Kunst und keusch und gewaltig. Als ein Priester des Schönen waltete er in Treuen seines Amtes. Mit ihm, der aus den Romantikern hervorgegangen war, ging der letzte Klassiker, der letzte große Vertreter der absoluten Musik unter den Zeitgenossen, von hinnen. Er war ein Letzter demnach, kein Erster. Eine große Epoche schloß mit ihm in Größe ab; er eröffnete keine neue. Keine neuen Reiche tat er uns auf, und die »neuen Bahnen«, die er nach Schumanns Weissagung ging, sind nicht im Sinn einer revolutionären Erscheinung zu verstehen. Brahms war eine konservative Natur. Er gliederte sich fest an Überliefertes an, wenn auch nirgends, ohne es auf seine Weise geistig und technisch als ein Neues fortzubilden.

Seine Zeit beherrschen kann freilich nur einer, der aus ihrem Geist herausgeboren wird, der ihren Odem und Herzschlag verklärt im Kunstwerk wiedergibt und den Flügelschlag der Zukunft ahnungsvoll rauschen hört. Darum hieß, der den höchsten Ausdruck der Zeit in Töne faßte und ihr seinen Stempel aufdrückte, nicht Brahms, sondern Wagner, und unter seinem Zeichen, nicht unter dem Brahms', stand das Musikleben in der letzten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Mehr der Vergangenheit als der Gegenwart und Zukunft wandte sich Brahms' Genius zu; in ihr hatte er seine Wurzeln, aus ihr zog er, ob auch der Gegenwart mit seinen Lebenssäften verwachsen, reichste Nahrung. Innerhalb der klassischen Formen fand sein Schaffen sich heimisch. Ihre Grenzen zu durchbrechen hat es ihn nie verlangt. Er war kein Original-, kein Universalgenie im Sinne Bachs und Beethovens, seiner leuchtenden Vorbilder, auch wenn ihm Bülow als »drittem großen B« die Stelle neben jenen zuerkannt sehen wollte; und an Beethovens Weltideen gemessen, erscheint sein Denken und Empfinden in engere, individuellere Schranken gebannt. Aber was er in Tönen aussprach – gleichviel in welcher Gestalt, denn er beherrschte jegliche Form mit zielbewußter Meisterschaft, und die Ausdrucksmittel dreier Musikjahrhunderte waren ihm geläufig –, war Geist von seinem Geist, Leben von seinem Leben. Seine starke, durchaus männliche Individualität gibt allem ihr eigenstes Gepräge. Seine Sprache ist herb, oft rätselhaft; er redet niemand zu Gefallen. Wie der Geist es ihm eingibt, so kündet er's. Schmeichelnder Wohllaut, Süße des Klangs kommen ihm schwer über die Lippen. Er sei überhaupt kein Melodiker, meinte Louis Ehlert von ihm, »d. h, kein Musiker, bei dem die Melodie einen souveränen Platz einnimmt«. Seine Melodien haben etwas Verschämtes; sie strömen selten frei und warm aus voller Brust heraus. Lieber zeigen sie sich halb verhüllt, aus einem dichten Gestrüpp wuchtiger Akkorde und Begleitungsfiguren gleichsam nur verstohlen hervorlugend. Wie ist der norddeutsche Brahms hier der Antipode der naiven sangesfrohen Österreicher Mozart und Schubert, deren blühende Melodiewesen gleicherweise in seelische wie in sinnliche Schönheit getaucht und inniger Herzenswärme voll sind!

Als eine seiner hervorstechendsten Eigenschaften fällt Brahms' Herrschaft in Ausspinnung des thematischen Gehaltes in die Augen. Daher auch der erstaunliche Reichtum an Gestaltungskraft und energischem Leben in Behandlung der von ihm bevorzugten Variationenform. Seine Harmonik ist in neuen Wendungen ergiebig und in ihrer Eigenartigkeit interessant, oft auch eigensinnig und trotzig, keine Härte scheuend. Ein sie charakterisierender ernster, strenger Zug macht sie für das Kirchliche besonders geeignet. Überraschende Wirkungen sichert Brahms sich durch Verwendung der alten Kirchentonarten; wogegen er sich der heutigestags dominierenden Chromatik und Enharmonik nur sparsam bedient. Äußerst vielgestaltig ist seine Rhythmik. Er liebt die Synkope, die rhythmischen Verschiebungen, das Hineinspielen des geraden Taktes in den ungeraden, die Kombination der verschiedensten Taktarten. In der Instrumentierung kennzeichnet ihn ersichtliche Mäßigung. Auch das Kolorit scheint sozusagen auf die Innerlichkeit seiner Musik gestimmt; die Klangwirkung tritt in den Hintergrund. Das verhindert ihn nicht, zuweilen neue und originelle Klangverbindungen zu erfinden, wie beispielsweise in den Frauenchören mit Harfe und Hörnern, dem Horn- und dem Klarinettentrio.

Mit allen Gattungen seiner Kunst stand Brahms auf vertrautem Fuße, mit jenen beiden nur nicht, die Liszt und Wagner sich zur Domäne auserlesen hatten: dem Oratorium und der Oper. In seinem »Rinaldo«, auf den er selbst großen Wert gelegt haben soll, wiewohl man ihn kaum seinen besten Taten beizählen wird, streifte er einmal das eine Gebiet; aber es kam nicht zu einer näheren Berührung. Zum musikalischen Drama, mit dessen Neugestaltung durch Wagner er sich wenig befreundete, knüpfte er, vielleicht unwillkürlich dem Gesetze seiner Natur gehorchend, keine Beziehungen an. Oft trat, wie sein Biograph Max Kalbeck, dem wir manches entnehmen, erzählt »Johannes Brahms«. 2 Bde. Berlin, Deutsche Brahms-Gesellschaft., die Frage an ihn heran; aber er fand keinen Text, der ihm völlig zusagte. Wohl lagen ihm, laut der Mitteilungen des Dichters J. V. Widmann »Johannes Brahms in Erinnerungen«. Berlin, Gebr. Paetel, Gozzis Märchen »König Hirsch« und das von diesem bearbeitete Calderonsche »Laute Geheimnis« längere Zeit als geeignete Stoffe im Sinn, die der schweizerische Freund für ihn zubereiten sollte. Schließlich schrieb er ihm jedoch im Januar 1888, zu seinen »Prinzipien« gehöre: »keine Oper und keine Heirat mehr zu versuchen«.

Ein wahrhaft unabhängiger Charakter, um äußeren Vorteil und Bequemlichkeit des Lebens ebensowenig wie um Fürstengunst und den Beifall der Menge besorgt, stellte er die höchsten Anforderungen allzeit an sich, und seine Selbstkritik tat sich nie genug. Das C-moll-Streichquartett, das sein op. 1 werden sollte, gab er erst 1873 mit dem in A-moll als op. 51 heraus. Das Allegro des Klavierquartetts in C-moll, das als op. 60 erschien, reicht in die Düsseldorfer Zeit 1854-56 zurück. Bereits 1853 und 1854 lagen auch eine Geigensonate und eine Symphonie von ihm vor; aber noch ein Vierteljahrhundert fast ließ er vergehen, bevor die Welt ihn als Symphoniker kennen lernte und eine Violinsonate von ihm in die Hand bekam.

Bewunderungswürdig vollendet ist seine Technik. Ein Meister der Kontrapunktik, wie er wenige seinesgleichen fand, handhabt er mit Vorliebe die strengen Formen seiner Kunst. Gern greift er zum Kanon und zu anderen Bildungen des imitatorischen Stils zurück, wie um seinem Liebling Sebastian, mit dem er die polyphone Schreibweise, die die melodische Erfindung überwiegende harmonische und kontrapunktische Kunst gemein hat, eine Huldigung darzubringen. Dank einem imponierenden Wissen und Können spielt er mit den erdenklichsten Schwierigkeiten, denen gegenüber seine Kraft nur wächst, und verwebt seinen Werken geheimnisvolle Feinheiten, welche die Freude des Kenners sind.

Der Mangel an Durchsichtigkeit, das Schwerlastende, Tiefsinnige seiner Tonsprache, die Richtung auf das Reflektive, Subjektive, die sich häufig zum Grüblerischen steigert und in das Gebiet verliert, wo die Spekulation die Inspiration, der Denker den Dichter hinter sich zurückläßt, – sie begründen die Schwierigkeit des Verständnisses Brahmsscher Tonpoesie. Seine Muse ist eine spröde Schöne, sie will ernsthaft umworben sein. Sie spottet des einmaligen Hörens, mit dem so viele unserer Musikfreunde sich einem Kunstwerk gegenüber abfinden zu können meinen, um darüber abzuurteilen. Mehr mit der Seele als mit dem Ohr muß man ihr lauschen, so sehr hat sie sich ihres sinnlichen Charakters begeben und in einer transzendentalen Welt ihre Heimat. Brahms fragt wenig nach Sinnenreiz. Verstandesnatur, wie er vorwiegend ist, faßt er seine Kunst von der geistigsten Seite und beschwört – man denke an seine Chorkompositionen – gern höchste Dinge und Fragen herauf. Er hat demgemäß nichts Blendendes, Berückendes, nichts gewaltsam mit sich Fortreißendes. Seinem Kunstausdruck ist eine gewisse Zurückhaltung und Strenge, eine Schwerblütigkeit eigen, die ihn meist vor vollem Ausbruch der Leidenschaft bewahrt. Doch kann er auch wild und stürmisch sein. Er gefällt sich in gebrochenen Lichtern, jenem wechselnden Schillern zwischen Freude und Schmerz. Mit den dunkelsten Tinten malt er seine ergreifendsten Bilder. Mag aber seiner in sich geschlossenen, echt norddeutschen Natur immerhin die unmittelbar zündende, elektrisch treffende Kraft mangeln: die, welche den Schlüssel zur Geheimschrift seines Wesens gefunden – und ihrer sind viele jetzt –, zieht er mit sicherer Gewalt in seine Zauberkreise. Wer ihn einmal ins Herz aufgenommen, wird nicht wieder von ihm lassen können. Und es lohnt sich, bei ihm in die Tiefe zu steigen, denn immer neue Schönheiten sieht man da aufblühen. Man muß ihn eben kennen, um ihn zu lieben, wie man ihn freilich auch lieben muß, um ihn recht zu verstehen.

Einem niedersächsischen Geschlecht entstammend, kam Johannes Brahms am 7. Mai 1833 in Hamburg auf die Welt. Sein Urgroßvater war Tischler in Brunsbüttel, sein Großvater Gastwirt und Kaufmann in dem holsteinischen Städtchen Heide gewesen. Dessen daselbst 1806 geborener Sohn Johann Jakob, der Vater von Johannes, war, einem unwiderstehlichen Triebe folgend, unter die Musiker gegangen und hatte, wie wir bei Kalbeck lesen, sich selbst vom musikalischen Handwerker zum Künstler heraufgebildet. Sein Sohn Johannes nennt ihn in einem an uns gerichteten Schreiben vom November 1874 pietätvoll einen »vortrefflichen Musiker, auf allen Orchesterinstrumenten geübt, auf manchen ausgezeichnet. Beschäftigt war er in Konzerten, Theater etc., wie eben andere gute Musiker. Er und meine Mutter, Christiane geb. Nissen, waren ausgezeichnete brave Menschen von schönster Herzensbildung.« Nüchterner beurteilt Eduard Marxsen Er war Schüler von Seyfried und Karl Maria von Bocklet in Wien und starb, 1806 geboren, 1887 in Altona., der berühmte Lehrer von Johannes, in eingehenden brieflichen Mitteilungen an uns (vom 6. März 1874) Johann Jakob als einen »gewöhnlichen Musiker, der mehrere Streich- und Blasinstrumente spielte, behufs Tanz- und Unterhaltungsmusik. Im Anfang der 50 war er mehrere Jahre dritter Kontrabassist im Stadttheater-Orchester. Im übrigen war er ein höchst rechtschaffener Charakter, beschränkten Geistes und von großer Gutmütigkeit. Die Mutter war ebenfalls ein rechtlicher Charakter, zwar ohne jegliche Bildung, aber, wie man zu sagen pflegt, von mehr natürlichem Verstand wie ihr Mann.«

Mit großer Zärtlichkeit hing Johannes an den Eltern und eifrig war er bemüht, sobald er es vermochte, die unzulänglichen Mittel der Seinen mit seiner jungen Kraft mehren zu helfen, indem er den Vater im Orchester vertrat, oder mit ihm gemeinsam, oder auch selbständig zum Tanz oder bei Unterhaltungen ausspielte, auch später für den Verleger Cranz Phantasien und Potpourris anfertigte, die unter dem Namen Marks oder Würth an die Öffentlichkeit kamen. Wuchsen doch mit ihm noch eine ältere Schwester Elise und ein jüngerer Bruder Fritz – nachmals ein sehr gesuchter Musiklehrer in Hamburg – auf. Für das Taschengeld, das sich der in erster Kindheit zarte und versonnene Knabe nebenbei noch verdiente, kaufte er sich lernbegierig Bücher. Als Frau Christiane, die siebzehn Jahre älter war als ihr Mann, sich in ihrem letzten Lebensjahre aber noch von ihm getrennt hatte, im Februar 1865 das Zeitliche segnete, schloß der 60jährige Johann Jakob 1866 eine zweite Ehe. Diesmal wählte er sich eine achtzehn Jahre jüngere Gefährtin, eine Witwe Karoline Schnack, die ihm, bis er 1872 derselben Krankheit wie später sein Sohn Johannes erlag, eine treue Pflegerin wurde und sich demgemäß der Schätzung und tätigen Dankbarkeit des letzteren erfreute. Sie und ihr Sohn Fritz Schnack, Uhrmacher seines Zeichens, betrauerten, da Schwester und Bruder von Johannes schon vor ihm dahingegangen waren, als einzige Hinterbliebene dessen Hinscheiden.

»Über den Studiengang von Johannes«, schreibt uns Marxsen, »ist folgendes zu berichten.

»Im Jahre 1843 brachte mein Schüler Cossel – ein vorzüglicher Lehrer für Technik und als solcher sehr geachtet und beliebt – den zehnjährigen Knaben zu mir, der zurzeit eine gewöhnliche Volksschule besuchte, die auch bis zur frühzeitigen Konfirmation nicht gewechselt wurde Brahms berichtigte brieflich diese Angabe: »Ich habe keine Volksschule besucht, sondern nacheinander mehrere sehr gute Bürgerschulen«., um denselben zu prüfen, ob wohl musikalische Anlagen vorhanden sein möchten. Er spielte mir einige Etüden aus dem ersten Heft von Cramer ^sehr wacker vor. Cossel lobte seinen Fleiß und wünschte, wenn ich Anlagen sähe, daß ich ihn unterrichten möchte. Ich lehnte es aber vorläufig ab, da der bisherige Unterricht ja sehr tüchtig sei und auch wohl noch ferner ausreichen würde. Nach einigen Monaten kam der Vater zu mir, um in Cossels und seinem Namen die Bitte zu wiederholen, worauf ich insoweit einging, daß ich dem Knaben wöchentlich eine Stunde widmen wollte, unter der Bedingung, daß der Unterricht bei Cossel in gewohnter Weise fortgesetzt werde. Dies geschah; aber kaum nach einem Jahr ersuchte mich Cossel dringend, fortan den Unterricht allein zu übernehmen, da der Junge solche Fortschritte mache, daß er sich nicht getraue, ihm irgendwelche Bemerkung zu machen. In der Tat waren die Fortschritte bedeutend, ohne aber ein ungewöhnliches Talent zu verraten, sondern nur das Resultat von großem Fleiß und emsigem Eifer. Von nun an übernahm ich denn allein den Unterricht, und zwar gerne in gedoppelter Hinsicht, einmal, weil ich den Knaben schon liebgewonnen hatte, und sodann im Hinblick auf die Eltern, die für seine Ausbildung keine Opfer bringen konnten. Das Studium im praktischen Spiel ging vortrefflich, und es trat immer mehr Talent zutage. Wie ich aber später auch mit dem Kompositionsunterricht einen Anfang machte, zeigte sich eine seltene Schärfe des Denkens, die mich fesselte, und so unbedeutend auch die ersten Versuche im eigenen Schaffen ausfielen, so mußte ich darin doch einen Geist erkennen, der mir die Überzeugung gab, hier schlummere ein ungewöhnliches, großes, eigenartig-tiefes Talent. Ich ließ mir deshalb keine Mühe und Arbeit verdrießen, dasselbe zu wecken und zu bilden, um dereinst für die Kunst einen Priester heranzuziehen, der in neuer Weise das Hohe, Wahre, ewig Unvergängliche in der Kunst predige, und zwar durch die Tat selbst.«

In einem späteren Briefe ergänzt Marxsen das früher Gesagte: »Das erste selbst arrangierte Konzert gab Brahms im vierzehnten Jahre. Das Programm brachte außer Bach, Beethoven und Mendelssohn auch eine Nummer eigener Komposition: allerliebste Variationen über ein Volkslied, deren eine aus einem höchst gelungen ausgeführten Kanon bestand.« Wie sich diese Marxsensche Angabe mit den von Reimann (»Johannes Brahms«, Berlin, Harmonie) u. Kalbeck angeführten Programmen der zwei ersten von Brahms gegebenen Konzerte vertragen soll, wissen wir nicht zu erklären. Vielleicht beruht sie auf einer Verwechslung mit dem vorhergegangenen Subskriptionskonzert. Schon damals beim Kinde also die Vorliebe für das Volkslied, die auch, wie im Andante seines op. 1, Variationen über ein altdeutsches Minnelied, so in op. 2, 5 und 7 zum Ausdruck kommt und der er – seine letzte Herausgabe von sieben Heften deutscher Volkslieder beweist es – bis an sein Ende treu blieb. Schon damals auch seine Hinneigung zu Variation und Kanon, wie ja auch das erste der von ihm veröffentlichten Lieder: »Liebestreu«, op. 3, kanonisch gehalten ist. Und ferner, wie bedeutungsvoll: mit Bach und Beethoven, den Leitsternen seiner Künstlerschaft, tut er seinen ersten Schritt in die Öffentlichkeit.

Weitere Konzerte folgten; »auch unterstützte er«, laut Marxsen, »andere Konzertisten teils mit Solovorträgen, teils mit Begleitung zu Gesang etc. In den letzten paar Jahren vor seinem Weggang von Hamburg trat er aber nicht öffentlich auf, weil mir die Zeit zu kostbar erschien; denn dergleichen Intermezzi stören das Studium manchmal sehr bedeutend. Übrigens hat die Presse sich immer sehr anerkennenswert ausgesprochen über jene ersten Versuche.«

Durch Kalbeck erfahren wir, daß der Knabe schon 1843 eine Art Subskriptionskonzert mit Ausschluß des großen Publikums veranstaltete. Er debütierte dabei so glücklich, daß ein Unternehmer ihn für eine Tournee in Amerika zu gewinnen suchte. Die Eltern zeigten sich nicht abgeneigt. Doch sein verständiger und uneigennütziger Lehrer Cossel erkannte die Gefahr und bestürmte, um das Talent zu retten, eben damals Marxsen, Johannes als Schüler anzunehmen, indem er lieber selber auf die Genugtuung verzichtete, ihn ausschließlich weiter auszubilden.

In drangvoller Jugend und dem Kampfe um das tägliche Brot herangereift, trat Brahms im April 1853 seine erste Kunstreise an. Die nächste Veranlassung zu derselben gab die Bekanntschaft des ungarischen Violinvirtuosen Reményi, der in Hamburg viel Glück machte; mit ihm einigte er sich zu einer Konzertreise durch Norddeutschland. In Hannover lernte er Josef Joachim kennen, der sogleich lebhaftes Interesse für ihn faßte und innige freundschaftliche Beziehungen mit ihm anknüpfte, die sich bis zu Brahms' Tod erhalten und in einem eifrigen Briefwechsel ihren Niederschlag gefunden haben. Er wurde auch dem kunstliebenden König von Hannover vorgestellt, der ihn bei sich spielen ließ und ihn den kleinen Beethoven benannte.

»Brahms' Gedächtnis ist so erstaunlich«, schreibt uns Marxsen, »daß es ihm gar nicht einfiel, auf Konzertreisen Noten mitzunehmen. Beethoven und Bach nebst einer großen Anzahl der modernen Konzertpiecen von Thalberg, Liszt, Mendelssohn u. a. waren seinem Gedächtnis fest einverleibt, als er als zwanzigjähriger Jüngling seine erste Reise in die Welt antrat. Bald lernte Brahms auch Liszt in Weimar kennen, der den Außergewöhnlichen erkannte und als solchen ehrte. Während seines mehrwöchentlichen Aufenthaltes alldort wohnte er bei Liszt in dem Palais der Fürstin Wittgenstein. Liszt fand auch sehr viel Freude, die Kompositionen, die Brahms im Manuskript bei sich führte, zu spielen und vorzuspielen.« Besonders die C-dur-Sonate op. 1 errang seinen Beifall.

Nachdem er sich in Weimar von Reményi getrennt, ging Brahms, nach längerem Aufenthalt in Göttingen, wo damals Joachim lebte, nach Düsseldorf zu Robert Schumann, dem er bereits durch Briefe bekannt geworden war. »Das ist der, der kommen mußte«, schrieb dieser an Joachim und gab dem jungen Gast, der den Monat Oktober im tagtäglichen Verkehr mit ihm und seiner Gattin Clara verbrachte, den berühmten Geleitbrief in Gestalt des Artikels »Neue Bahnen« (in der einst von ihm selbst begründeten »Neuen Zeitschrift für Musik« am 28. Oktober 1853) in die Öffentlichkeit mit. Begeistert preist er ihn, der nicht, wie andere, uns »die Meisterschaft in stufenweiser Entfaltung bringe, sondern, der Minerva gleich, vollkommen gepanzert dem Haupte des Kronion entsprang. Und er ist gekommen, ein junges Blut, an dessen Wiege Grazien und Helden Wache hielten. Er heißt Johannes Brahms, kam von Hamburg, dort in dunkler Stille schaffend, aber von einem trefflichen und begeistert zutragenden Lehrer gebildet in den schwierigsten Satzungen der Kunst, mir kurz vorher von einem verehrten bekannten Meister empfohlen. Er trug auch im Äußeren alle Anzeichen an sich, die uns ankündigen: das ist ein Berufener. Am Klavier sitzend, fing er an, wunderbare Regionen zu enthüllen. Wir wurden in immer zauberischere Kreise hineingezogen. Dazu kam ein ganz geniales Spiel, das aus dem Klavier ein Orchester von wehklagenden und laut jubelnden Stimmen machte. Es waren Sonaten, mehr verschleierte Symphonien, – Lieder, deren Poesie man, ohne die Worte zu kennen, verstehen würde, obwohl eine tiefe Gesangsmelodie sich durch alle hindurchzieht, – einzelne Klavierstücke, teilweise dämonischer Natur von der anmutigsten Form, – dann Sonaten für Violine und Klavier, – Quartette für Saiteninstrumente, – und jedes so abweichend vom andern, daß sie jedes verschiedenen Quellen zu entströmen schienen. Und dann schien es, als vereinigte er, als Strom dahinbrausend, alle wie zu einem Wasserfall, über die hinunterstürzenden Wogen den friedlichen Regenbogen tragend und am Ufer von Schmetterlingen umspielt und von Nachtigallenstimmen begleitet. Wenn er seinen Zauberstab dahin senken wird, wo ihm die Mächte der Massen im Chor und Orchester ihre Kräfte leihen, so stehen uns noch wunderbarere Blicke in die Geheimnisse der Geisterwelt bevor. Möchte ihn der höchste Genius dazu stärken, wozu die Voraussetzung da ist, da ihm auch ein anderer Genius, der der Bescheidenheit, innewohnt. Seine Mitgenossen begrüßen ihn bei seinem ersten Gang durch die Welt, wo seiner vielleicht Wunden warten werden, aber auch Lorbeeren und Palmen; wir heißen ihn willkommen als starken Streiter.«

Allgemeines Aufsehen erregte dieser Heroldruf Schumanns in der musikalischen Welt, und »es gab«, schreibt uns Marxsen, »damals wohl nur einen Menschen in der Welt, der davon nicht überrascht war, und dieser bin ich wohl selbst. Ich wußte, was Brahms leistete, wie umfassend, gediegen seine Kenntnisse waren, welch hehres Talent ihm die gütige Vorsehung verliehen, und wie schön es im Aufblühen sich entfaltete. Aber Schumanns Anerkennung und Bewunderung war zugleich auch für mich eine große, große Freude; hatte ich doch dadurch die seltene Genugtuung, daß der Lehrer die rechten Pfade erkannt habe, um dem Talente seine Eigentümlichkeit zu bewahren und es so zur Selbständigkeit heranzubilden.«

Aller Augen richteten sich auf den so hoch Gepriesenen, neue, gewaltige Taten von ihm erwartend. Welchen Künstler hatte auch je ein ähnlicher, weit hinausschallender Willkommengruß gegrüßt? Als er dann im November nach Leipzig kam, bereiteten ihm seine Kunstgenossen daselbst bei Brendel, dem Redakteur der »Neuen Zeitschrift«, einen vielversprechenden Empfang; der anwesende Berlioz schloß ihn, nachdem er ihn gehört, sogar stürmisch in die Arme. Bei seinem öffentlichen Debüt am 17. Dezember im zweiten Abonnement-Quartett des Gewandhauses war nichtsdestoweniger der Erfolg seiner C-dur-Sonate und des Es-moll-Scherzos ein geteilter. Das Erscheinen seiner ersten Werke ans Schumanns Empfehlung bei Breitkopf & Härtel und Senff in Leipzig änderte nichts daran, – der Streit für und wider Brahms drang nur in weitere Kreise. Dabei blieb es auch nach Veröffentlichung der Arbeiten, die den drei ersten Sonaten und Liedern folgten: ein feuriges Klaviertrio op. 8, Variationen über ein Schumannsches Thema op. 9, poetische Balladen für Klavier op. 10. Warum zeigten sie alle auch schon ein auf sich selbst stehendes starkes Ich?

In seinem op. 1 ist Brahms schon er selbst, und was ihm im emsigen Studium deutscher Kunst der Vergangenheit zugeflossen, hat er mit der ihn kennzeichnenden Assimilierungskraft in sich verarbeitet und in eigene Münze umgeprägt. Eine kühne, gewaltige Sprache redet der junge Geist, wie sie an Beethoven erinnert; während ein leises Traumleben, ein unendlich feines Gefühlsgewebe, ein poetisierendes Element, von dem er sich später lossagte, auf Wahlverwandtschaft mit Schumann hindeutet. Noch ungebändigt ergießt sich der Strom der Leidenschaft, ein starkes, fast übermütiges Kraftgefühl macht sich geltend, eine Freiheit des Gestaltens, die der Form wie spielend gebietet und sich in den verwickeltsten thematischen Verschlingungen und kontrapunktischen Künsten ergeht, welche letztere jedoch nirgends als Selbstzweck erscheinen. Die eigene Art, wie Brahms die alte kontrapunktische Kunst der modernen Vollgriffigkeit verbindet, den doppelten Kontrapunkten und Imitationen Füllstimmen hinzufügt, macht seine Klaviertechnik so schwierig und gibt ihr den kompakten Charakter, der zuweilen ans Schwülstige streift und so häufigem Tadel begegnete. Das beobachten wir schon an den frühesten Werken; auch die harmonischen Härten, die melodische Umschleierung, die rauhen und gezwungenen Tonverbindungen, die aus der seltsamen Laune entspringen, das Widerstrebende zusammenzuzwingen und den Genuß der mit peinlichster Sorgfalt von ihm durchgebildeten Tonorganismen durch dichtes Flechtwerk der Gedanken zu erschweren.

Von gefaßterem Wesen als die stürmische C-dur-Sonate bezeugt sich die zweite, Clara Schumann gewidmete in Fis-moll op. 2. Interessant ist die thematische Einheit sämtlicher Sätze, deren Einzelmotive alle einem Grundthema entnommen sind, das erst im letzten Satze zur vollen Durchführung und melodischen Ausgestaltung kommt. Es beschränkt ihm dies aber nirgends den gesanglichen Reichtum, und nur das aufmerksame Ohr vernimmt die Verwandtschaft, die innerhalb der Fülle dieser Melodien waltet.

Eine dichterische Interpretation verlangt die romantische dritte Sonate in F-moll op. 5, zumal das Andante. Es bekennt sich offen zum Genre der Programmusik und trägt ein poetisches Motto an der Stirn; aber auch ohne dasselbe würden wir einen der schönsten Liebesgesänge erkennen, wie sie je in Tönen laut geworden. In dem als »Rückblick« bezeichneten Intermezzo hat es sein sinniges, nur dunkler gefärbtes Gegenstück. Als echt Brahmssche Züge fallen schon hier der lange doppelte Orgelpunkt in der Coda des Andante, das unbestimmte Schweben zwischen Dur und Moll, die häufige Folge von Dreiklängen auf.

Bülow – der erste, der ein Brahmssches Stück öffentlich vortrug – spielte den ersten Satz der C-dur-Sonate am 1. März 1854 in Hamburg, wie er sich später, nachdem seine anfänglich geringe Schätzung des »brütenden Brahms« in eine Art Vergötterung umgeschlagen war, auch der ihm besonders werten F-moll-Sonate annahm. Von jüngeren Pianisten hat sich besonders der Lisztschüler Bertrand Roth in Dresden durch Vorführung aller drei Sonaten verdient gemacht.

Einzelne Züge dieser Erstlingswerke: die thematische Einheit der zweiten Sonate, das poetisierende Element, das sie mit ihren zwei Schwestern in C-dur und F-moll gemein hat, würden auf eine Annäherung an Liszt und die neudeutsche Schule schließen lassen, wüßte man nicht, in welch demonstrativen Gegensatz sich Brahms zu dem Weimarer Meister stellte. Die in der Musikgeschichte ohne Beispiel dastehende »Erklärung« vom März 1860, die er mit Joachim, Scholz und Grimm vereint gegen die Neudeutschen richtete, die aber durch vorzeitige Bekanntmachung in dem Berliner »Echo« um die beabsichtigte Wirkung gebracht wurde und ihren Urhebern nur Spott eintrug, ist ein beklagenswertes Zeugnis dafür, daß ihm, wie seiner Zeit überhaupt, für die künstlerische und menschliche Größe Liszts das Verständnis abging. Die Härten und Schroffheiten seines Wesens, über die selbst die von ihm so hochverehrte und ihm so dankbar zugeneigte Clara Schumann sich beklagt, standen augenscheinlich in zu starkem Gegensatz zu der weltmännisch abgeklärten Weise Liszts, auch abgesehen von den verschiedenen Wegen, die beider künstlerische Ideale gingen. Die Mißbilligung des großen Weimarer Künstlers gehörte überdies zum Dogma der Schumannianer, – ein seltsamer Dank dafür, daß dieser von früh an tatkräftig für Schumann eingetreten war und noch während dessen verhängnisvoller Krankheit für ihn und seine Frau aufs neue ritterlich eintrat.

Auf die Kunde von der Erkrankung Schumanns war Brahms, um ihm und den Seinen nahe zu sein, 1854 nach Düsseldorf übergesiedelt, von wo aus er den unglücklichen Freund des öfteren in der Heilanstalt zu Endenich besuchte. Seiner Sorge und Trauer um ihn gibt er in Variationen über ein Thema von ihm (Albumblatt aus op. 99), die er als sein op. 9 Clara widmet, Ausdruck. Ihr Schmerz ist der seine. So schreibt nach Schumanns Hingang die Witwe am 23. August 1856 an ihre Freundin Emilie List: »Brahms ist mein liebster, treuester Beistand; er hat mich seit dem Beginn von Roberts Krankheit nicht verlassen, alles mit mir durchlebt und gelitten« Vgl. Berthold Lißmann, »Clara Schumann«. III. Band. Leipzig, Breitkopf & Härtel 1908.. Mit ihr und Joachim oder Stockhausen gibt er auch Konzerte, und ihren Kindern widmet er »Volkskinderlieder«, die seinen Namen bescheiden verschweigen. Da sein Wunsch, sich Schumanns Amt in Düsseldorf übertragen zu sehen, unerfüllt bleibt, auch Clara ihren rheinischen Wohnsitz mit Berlin vertauscht, folgt er im September 1857 einer Berufung nach Detmold als Pianist und Leiter eines bei den Hofkonzerten mitwirkenden Gesangvereins und ist daselbst bis 1860 tätig. Hier entstehen, nachdem er lange nichts vernehmen ließ, seine zwei Orchesterserenaden op. 11 und op. 16, sein B-dur-Sextett op. 18, die zuerst, wie im Aufblick zu Mozarts Lichtgestalt, einen helleren Ton anschlagen; sodann das dämonisch-gewaltige Klavierkonzert in D-moll, der ergreifende Begräbnisgesang op. 13, die Frauengesänge mit Harfe und Hörnern op. 17, die Marienlieder op. 22.

Vorübergehend lebt er danach in Hamburg, wo er die Klaviervariationen op. 23 und op. 24, die Klavierquartette G-moll und A-dur op. 25 und 26, die ersten Magelonenlieder, sowie das pathetische F-moll-Klavierquintett op. 34 schreibt, das sich vom Streichquintett zur Sonate für zwei Klaviere umwandelt, bevor es seine endgültige Gestalt empfängt, und nun den Werken beizählt, die ihres Schöpfers Individualität am lautersten widerspiegeln.

Im September 1862 kommt er nach Wien. Tief kränkt es ihn, daß seine Vaterstadt, in der er sich gern dauernd niedergelassen hätte, ihn bei Wahl eines Dirigenten der Philharmonischen Konzerte übergeht, daß er »unbehaust, unbeweibt, unbeamtet« weiterleben muß. Doch lebhaft angezogen von der Heimatstätte klassischer Musik, wo Natur und Volk ihn gleicherweise anmuten und ihn bald ein Kreis befreundeter Geister umgibt, nimmt er dort 1863 die Stellung eines Chormeisters der Singakademie, 1872 die eines artistischen Direktors der Gesellschaft der Musikfreunde an. Schon nach Ablauf einer Saison aber entledigte er sich der ersten, nach Verlauf dreier Winter der zweiten Würde und Bürde, ohne sich darum von Wien zu trennen. Er verstand sich fortan zu keinerlei Banden, auch zu denen der Ehe nicht. Seinem Schaffen gehörte ausschließlich sein Leben, und mit ihm war es ihm heiliger Ernst. An seinen Genius glaubten zunächst außer ihm selber nur wenige. Auch in Wien, wo er sich zuerst im November im Quartett Hellmesberger und in einem eigenen Konzert hören ließ, lief zuvörderst der Pianist dem Komponisten den Rang ab. Der später so feurig für ihn eintretende Hanslick spricht von »einem Nebelflor grübelnder Reflexion«, findet die Themen des A-dur-Quartetts trocken und nüchtern und vermißt den großen, fortströmenden Zug der Entwicklung Vgl. Max Kalbeck, Johannes Brahms II, 1.. Dafür rühmt der Wiener Korrespondent der Leipziger »Allgemeinen Musikalischen Zeitung«: »Die geistige Beseelung seiner Vorträge ist unbeschreiblich; sie tut sich in dem edlen, echt poetischen Grundton des Ganzen wie in der Fülle von Details kund, die, so ungesucht sie sind, von zwanzig Virtuosen kaum einem einfallen«.

In Wahrheit hatte Brahms wenig vom eigentlichen Virtuosen. Das Klavierspiel war ihm lediglich Mittel zum Zweck. Seine Vortragsweise stand in enger Abhängigkeit von seiner Stimmung. Fühlte er sich disponiert, so war seine Darstellung inspiriert, höchst energisch, voll Größe und Wärme der Auffassung. »Einen gewaltigen Spieler« nennt ihn Philipp Spitta »Zur Musik« (S. 423). Berlin, Gebr. Paetel 1892.. »Er hat«, sagt er, »seine eigene Art von Technik und ist in ihrem Bereiche sehr erfinderisch. Ihr Charakter prägt sich mehr nach dem Kraftvollen hin aus als nach dem Zarten. Vollgriffigkeit, weite Spannungen, kühne Sprünge, eine große Gewandtheit und Ausdauer in Terzen-, Sexten- und Oktaven-Gangwerk, Unabhängigkeit der Hände und Finger, auch im rhythmisch-verzwicktesten polyphonen Geflecht, sind einige ihrer Haupteigenschaften.«

Selbstverständlich war für die Popularisierung seiner eigenen Schöpfungen seine Verdolmetschung von unberechenbarem Vorteil. Sie fanden in ihm einen ausgezeichneten Vermittler. Trotzdem konnte es geschehen, daß, als er am 27. Januar 1859 im Gewandhaus zu Leipzig sein damals noch ungedrucktes D-moll-Konzert op. 15 vorgetragen hatte, ein Referent der »Signale« dasselbe als ein »zu Grabe getragenes« Produkt von »wahrhaft trostloser Öde und Dürre,« als »ein dreiviertelstundenlanges Würgen und Wühlen, eine ungegorene Masse mit einem Dessert von schreiendsten Dissonanzen und mißlautendsten Klängen« bezeichnete. Selbst die fortschrittliche »Neue Zeitschrift für Musik«, die »gegen die wenig achtbare Weise der Beurteilung« des in Frage stehenden Werkes »Protest einlegt«, betont, wenn schon sie seinem dichterischen Gehalt Gerechtigkeit angedeihen läßt, »die Mängel der äußeren Erscheinung«. Und doch richtet sich Brahms in ebendiesem Konzert zu einer Größe auf, die auch durch seine späteren Taten nicht wesentlich überschritten worden ist. Es steht im schroffen Gegensatze zu den Werken, die seine nächste Umgebung bilden. Neben den heiteren, idyllischen Charakteren der Serenaden und des Sextetts erhebt es sich als eine düstere Nachtgestalt, ein Gemälde voll entfesselter Leidenschaft und verzweifelten Kampfes um Sein und Nichtsein. In wilden Schmerzensrufen macht sich die gequälte Seele Luft; graus und schauerlich tönt ihr Gesang, rührend, wie unter der Last heimlicher Tränen, hinwiederum ihre leise Klage. Erst im zweiten Satze waltet Friede und selige Ruhe: Benedictus qui venit in nomine Domini lautet seine Überschrift in der Originalpartitur. Es ist auch eine Art Kirchenszene voll Andacht und frommer Weihe. Als der am populärsten gehaltene Teil tritt das Rondo Finale hervor, das sich gegen das Ende hin zu dithyrambischem Schwunge steigert.

Man hat das Konzert eine neunte Symphonie mit Klavier genannt, und in der Tat legen die Ähnlichkeit der Stimmung, die riesigen Verhältnisse der Anlage im ersten Satz einen Vergleich beider Werke nahe. In kolossaleren Dimensionen als dies Brahmssche Maestoso ward kein anderer Konzertsatz auferbaut. Statt der üblichen zwei Hauptthemen kommen deren fünf darin zur Verarbeitung. Die ganze Tondichtung macht eher einen symphonischen als einen konzertmäßigen Eindruck; wuchs sie doch auch aus einer 1854 entworfenen viersätzigen Symphonie heraus, die aus der Vorstellung von Schumanns Selbstmordversuch hervorgegangen, aber am Finalsatz gescheitert war. Das Scherzo wurde getilgt, die Klavierstimme und das abschließende Rondo hinzugeschrieben. So ist denn auch in diesem Konzert nichts von Phrase und bloßem Figurenwerk, nichts Äußerliches – alles ist von innen heraus geboren. Auf brillante Passageneffekte, auf gefällige, leicht sich einprägende Motive, kurz auf Dankbarkeit im landläufigen Sinne muß verzichten, wer sich diesem tiefen und neuartigen Kunstwerk befreunden will.

Dies und die Schwierigkeit der Klavierpartie hat es veranlaßt, daß es als ein so seltener Gast in unseren Konzertprogrammen begrüßt wird. Zuerst vom Komponisten in die Öffentlichkeit eingeführt, haben sich nachmals Clara Schumann – die neben den Tonschöpfungen ihres Gatten mit Vorliebe die ihres Freundes Johannes spielte, die sie auch vor andern kennen lernte –, Theodor Kirchner, Leschetizki, Mary Krebs, Wilhelmine Clauß-Szarvady und später Bülow und d'Albert seiner angenommen. Es ist von Rechts wegen kein Konzert für Frauenhände. Nur die stärksten Spieler können ihm geistig und technisch beikommen.

Auch das zweite Klavierkonzert in B-dur op. 83, das Brahms zu Weihnachten 1881 – also 22 Jahre nach dem ersten – den Wienern im Philharmonischen Konzert eigenhändig bescherte, durfte man als Symphonie mit obligatem Klavier bezeichnen. Denn nicht nur daß es über die übliche dreisätzige Form seiner Gattung zur Viersätzigkeit der Symphonie hinausgreift: das virtuose Element tritt darin, trotz den großen Schwierigkeiten des Klavierparts, ganz zurück. Nur wenige Soli sind diesem zu selbständiger Aussprache gegönnt, im übrigen verschmilzt er völlig mit dem Orchester. Gleich seinem älteren Geschwister ist auch dies Konzert in weiten Dimensionen gestaltet. Der mächtigen Tragik jenes gegenüber aber behauptet es ein freundlicheres, wenn auch allenthalben das ernste, schwer zu fassende Brahmssche Wesen und steigert sich erst im letzten Satze zu unmittelbarerer Wirkung.

Wie seit 150 Jahren fast alle unsere bedeutendsten Tonmeister, ist Brahms – wir erfuhren es bereits vom Klavier ausgegangen und hat sich, als der große Klavierspieler, der er war, nicht nur seine eigene Klaviertechnik, sondern auch seinen besonderen Klavierstil gebildet, der der Männlichkeit und Kraft seines Spiels wie seines Schaffens entsprach. Ausgezeichnetes und Besonderes gab er in den 1862 entstandenen zwei- und vierhändigen Variationenwerken op. 21, 24, 35 und 23. Op. 24, die berühmten Händel-Variationen – 25 an der Zahl, ohne die abschließende Fuge –, wurde von Wiener Stimmen geradezu das » chef d'œuvre« der Klavierkompositionen Brahms' und der Gegenwart überhaupt« genannt. Der Reichtum an verändernder Kraft, die Phantasiefülle, die eine unendliche Mannigfaltigkeit von Figuren, Bildern und Ideen aus dem schlichten Thema hervorzaubert, setzen uns in Staunen, so oft wir uns dem Werk gegenüber sehen.

Mehr der innersten Seele des Komponisten ist sein op. 23 entflossen: eine Huldigung, die er dem Andenken Schumanns darbringt. »Variationen über ein Thema von Robert Schumann, dessen Tochter Julie gewidmet,« nennt es sich. Es ist dies dasselbe Thema, das Schumann vor seinem unheilvollen Sturz in den Rhein beschäftigte und von dem er wähnte, es sei ihm von Schubert und Mendelssohn aus dem Jenseits gesandt worden. Man muß das wissen, um die Blumen alle deuten zu können, die Brahms zum Kranze windet für den Unvergeßlichen. Alle Stimmungen des Schmerzes tönen darin aus, von den sanften Äußerungen der Wehmut bis zum herben Klagelaut; aber auch der »Trost in Tränen« fehlt nicht, und als er dem Freunde im Trauermarsch gleichsam das letzte Geleit gegeben, schließt er, wie in der erlösenden Gewißheit, daß er nun droben im Lichte wandle.

Wie Schumann liebt es auch Brahms, allerlei in seine Tonbilder hineinzugeheimnissen; es ist viel mehr Poesie in dieser »absoluten Musik«, als man sich träumen läßt. Sein scharfer Kunstverstand, seine immer rege Selbstkritik behüten ihn jedoch vor dem Überhandnehmen überschwenglicher Stimmungen gleicherweise wie vor den rückhaltlosen Ausbrüchen seines Empfindens. Es ist eine gewisse Scheu in Brahms, von seinen innersten Erlebnissen zu reden; er zieht einen Schleier vor das Allerheiligste seiner Seele. So begnügt er sich namentlich in seinen Liedern oft mit bloßen Andeutungen, mit nur halb Ausgesprochenem, dem Interpreten die Ergänzung überlassend.

Dabei ist Brahms indessen auch eine große Bestimmtheit und Energie der Ausdrucksweise eigen. Als Kind der modernen Reflexionsbildung besitzt er in hohem Grade die Fähigkeit des Charakterisierens, wenn das charakteristische Element bei ihm auch zumeist dem Fundament der musikalischen Entwicklung eingefügt erscheint. Allem, was er schreibt, ist bei aller individuellen Verschiedenheit untereinander eine nur ihm eigentümliche Physiognomie aufgeprägt, die es von den Werken aller andern Tonsetzer deutlich unterscheidet. Sehr bemerkenswert ist bei ihm die Kunst der Themenbildung. Ohne allen phrasenhaften Schmuck, nur vermittelst weniger Noten versetzen seine Themen den Empfänglichen alsbald in die entsprechende Stimmung; jeder Ton darin ist melodisch und rhythmisch wichtig und für den Charakter des Ganzen wesentlich. Mit der ihm eigenen Weise, direkt und ohne Umschweif auf sein Ziel loszugehen, hängt auch die rasche Art seiner Modulation zusammen. Ehe man sich's versieht, ist er mit einem Mal in der entferntesten Tonart angelangt, und ebenso plötzlich sehen wir ihn wieder im alten Gleise, um bald darauf wieder nach einem neuen ungeahnten Seitenwege auszubiegen. Indem er jeden leitereigenen Akkord beliebig als tonischen auffaßt und umgekehrt, eröffnet sich ihm eine unendliche Fülle von modulatorischen Wendungen. Die konventionellen Übergänge und Brücken meidet er; des Trugschlusses bedient er sich gern und häufig. Die Neigung zur Ausweichung nach der Unterdominant, sowie seine Vorliebe für Diatonik und leitereigene Dreiklangsverbindungen geben seiner Harmonik den ihr eigenen herben und strengen Zug. Seiner pikanten, oft nicht wenig komplizierten Rhythmik wurde schon gedacht.

Daß er, trotz des in unseren Tagen in der Luft liegenden Charakterisierungs-Strebens, in erster Linie spezifischer Musiker ist, bezeugt neben seiner Vorliebe für Kammermusik und seinen orchestralen Arbeiten insbesondere seine Stellung zum Lied und zu der Vokalmusik überhaupt. So sehr auch seine musikalische Ausdrucksweise durch die Rücksicht auf die textliche Grundlage bedingt erscheint, so ist doch immer ein merkliches Übergewicht der ersteren über die letztere fühlbar, und wie Mozart es von der Oper will, daß »die Poesie der Musik gehorsame Tochter sei«, so macht es auch Brahms zum Gesetz seiner Vokalkompositionen. Anders als Schumann, der die poetische Intention zur Hauptsache erhebt, anders auch als Robert Franz, der ein völliges Gleichmaß zwischen Wort- und Tongedicht erstrebt, nähert Brahms sich im Lied mehr der Schubertschen Auffassung, indem er das rein Musikalische in den Vordergrund stellt. Dem melodischen Flusse muß sich die Deklamation fügen, sich mitunter auch eine Textwiederholung, einen Akzent gefallen lassen, die nicht im Wesen der Dichtung liegen.

Von der schlichten Strophenweise bis zu dem in breitem Rahmen ausgeführten Gesang hat er das Lied mit gleicher Liebe gepflegt und auch in ihm den eigenen Ton gefunden. Er fand ihn früh. Schon das erste Lied, das er veröffentlichte, das aus einem leidenschaftlichen Herzen herausgesungene, vielgehörte »O versenk' dein Leid«, blickt es uns nicht mit seinen eigenen Augen an? Das darf wohl mehr oder weniger von den nahe an zweihundert Liedern gelten – die von ihm bearbeiteten Volkslieder nicht eingeschlossen –, die wir ihm danken.

In der Wahl der Texte verfährt er fein und eigenartig. Wir begegnen bei ihm Dichternamen, die wir bis dahin selten oder nie eine musikalische Verbindung eingehen sahen. Paul Fleming, Hölty, Voß, Klaus Groth, Hebbel, Kopisch, Platen, Halm, Schack, Gottfried Keller, Candidus, vor allen anderen Daumer haben ihn zum Sange angeregt; auch aus »Des Knaben Wunderhorn«, aus Heyses »Italienischem Liederbuch«, aus böhmischen Volksliedern ist ihm manche Frucht erwachsen. Von den sonst bevorzugten Dichterlieblingen unserer Musiker treffen wir bei ihm Goethe und Uhland, nur vereinzelt Eichendorff, Heine, Geibel. Tieck hat er fünfzehn »Romanzen aus der Magelone« als op. 33 in Tönen nachgedichtet und einer Poesie, die inmitten des antiquierten Märchens wohl rettungslos der Vergessenheit anheimgefallen sein würde, zu dauernder Bedeutung verholfen. Durch Stockhausen, dem die großgeformten Gesänge gewidmet sind, wurden sie in die Öffentlichkeit eingeführt. Doch hört man selten die ganze Folge, obwohl sie sich den Zyklen Beethovens, Schuberts, Schumanns anschließen darf.

Die Begleitung ist bei Brahms' Liedern einfacher intentioniert als bei Schumann; das heißt sie will immer untergeordnet sein, wenngleich sie oft zum sehr kunstvollen Gewebe wird und dem Spieler genug zu tun gibt. Mit Tonmalerei geht er sparsam um. Wohl hört man in op. 19 den »Schmied« hämmern, man vernimmt in dem Lied »an die Äolsharfe« die dieser eigenen Harmoniefolgen, auch Naturstimmen, wie das Schluchzen der Nachtigall ( op. 46 Nr. 4), das Plätschern der Fontäne ( op. 57 Nr. 8), die fallenden Regentropfen op. 58 Nr. 2) tönen an unser Ohr; es ist aber hier mehr symbolisch als realistisch gemeint, mehr psychisch als äußerlich empfunden und wiedergegeben.

Um zu erkennen, wie Brahms oft vermöge der einfachsten Mittel Stimmung und Situation sofort klar anschaulich zu machen weiß, sehe man Schacks »Herbstgefühl« op. 48, oder Hebbels »Vorüber« op. 58, oder das ergreifende »Schwermut« im selben Opus an, wo die einleitenden Es-moll-Akkorde uns das Weh schon vorempfinden lassen, ehe noch die Stimme ihre todestraurige Klage beginnt. Und dann das ganze Daumersche op. 57, von dessen vier ersten Liedern Hermann Kretzschmar einst sagte, man lege das Heft hinweg, als hätte man eine große tragische Oper angehört Musikalisches Wochenblatt, 1874 Nr. 1-9, 12 u. 13. Seltsam, daß man gerade diesen Liederperlen so selten im Konzertsaal begegnet, den sich die Brahmssche Lyrik in unserer fortgeschrittenen Zeit doch längst erobert hat! Denn nicht nur die leichter verständlichen früheren Gesänge: »Wie bist du, meine Königin« op. 32, »Von ewiger Liebe«, »Mainacht« op. 43, »Sonntag« op. 47, »Wiegenlied« op. 49, »Meine Liebe ist grün« op. 63, auch die späteren, wie »Feldeinsamkeit« op. 86, »Sapphische Ode« op. 94, »Wie Melodien«, oder das verklärte »Immer leiser wird mein Schlummer« op. 105, werden von Sängern und Sängerinnen mit Vorliebe zum Vortrag gebracht. Ja selbst die »vier ernsten Gesänge« für Baß op. 121, mit denen Brahms, ohne es zu ahnen, von der Kunst und dem Leben Abschied nahm und die, als es galt, den Heimgegangenen zu feiern, vielfach zum Ausdruck der Trauer um ihn wurden, kehren als düstere Gäste häufig wieder. Drei dieser biblischen Monologe im Stil des Requiems sprechen vom Leiden und Sterben der Menschen und klingen echt alttestamentarisch in Resignation aus, die sich keiner Hoffnung getröstet. Nur der letzte verkündet das Evangelium der Liebe aus Pauli Korintherbrief und weist uns »Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größeste unter ihnen«.

Auch Duette und Quartette empfingen wir von Brahms, unter letzteren, als Unikum in der Tonliteratur, die ebenso reizenden als originellen »Liebeslieder-Walzer« mit vierhändiger Klavierbegleitung op. 52 und 65, die ihm aus Daumers »Polydora« aufgeblüht sind. Sie, deren erste Reihe vom Jahre 1868 bis 1869, deren zweite von 1875 stammt, sowie die von ihm für vier Hände gesetzten »Ungarischen Tänze« trugen den Namen ihres Urhebers durch die ganze Welt. Gemeinsam mit den ihnen vorangegangenen vierhändigen Walzern op. 39 und den späteren »Zigeunerliedern« op. 103 offenbaren sie zugleich den Einfluß des heiteren Wien auf die nordisch-kühle Künstlernatur.

Eine vornehmste Stelle nimmt in Brahms' künstlerischem Tagewerk die Chormusik ein. Er befaßte sich zeitig mit ihr. Schon die im Jahre 1861 hervorgetretenen Chorstücke: ein »Ave-Maria« op. 12, und ungleich mehr noch – namentlich in seiner trüben Eingangsfärbung – der »Begräbnisgesang« für Chor und Blasinstrumente op. 13 – der Mosenthals spöttische Bemerkung veranlaßte: »Wenn Brahms einmal recht lustig ist, singt er ›Das Grab ist meine Freude‹« –, zeigen die Brahmssche Eigenart der Rede. Dann folgten die Frauenchöre op. 17, die »Marienlieder« op. 22 (1862), die der Wiener Singakademie gewidmeten »Deutschen Volkslieder« für gemischten Chor (1864) und weiterhin eine Reihe geistlicher und profaner Gesänge für Frauen- oder Männerstimmen, oder auch für beide zusammen, als deren letzte die »drei Fest- und Gedenksprüche« op. 109, »drei Motetten« op. 110 und »Kanons für Frauenchor« op. 113 erschienen.

Tiefste Anregungen flossen Brahms, dessen umfassende literarische Bildung ihm beim Suchen und Finden der Texte Hilfe leistete, aus der Heiligen Schrift zu. Seine Motetten beweisen es; obenan op. 74 und 110, welch letzteren in der Strenge und Düsterkeit ihrer Tonsprache etwas Weltmüdes innewohnt, dem verglichen selbst das schwermutsvolle »Warum«? in op. 74 noch licht und zuversichtlich klingt. In Schwierigkeit der Ausführung wetteifern sie mit den ihnen benachbarten achtstimmigen »Fest- und Gedenksprüchen« – Aufgaben, wie sie in ähnlicher Kompliziertheit nur Bach dem Sängerchor stellt.

Eine Art weltliches Oratorium: »Rinaldo«, Kantate nach Goethe für Tenorsolo, Männerchor und Orchester op. 50, schrieb Brahms im Frühsommer 1863 in Hamburg. Sie trug ihm wenig Freude ein und darf auch nicht seinen glücklichen Eingebungen beigezählt werden. Gewiß ist, daß, wie bei der ersten Aufführung seitens des Wiener Akademischen Gesangvereins 1869, so auch an anderen Orten, in Leipzig, Halle etc. der Erfolg ausblieb. Er war seinem nächsten großen Chorwerk um so uneingeschränkter vorbehalten. Mit ihm ersang er sich zuerst eine große, sich von da an mehr und mehr erweiternde Gemeinde.

In Schumanns »Projektenbuch« fand Brahms – so erzählt Kalbeck – im Oktober 1856 die Notiz: »Ein deutsches Requiem«. Das regte ihn an, den von Schumann unterlassenen Versuch zu wagen. Als er 1857 eine begonnene tragische D-moll-Symphonie zum D-moll-Konzert op. 15 umwandelte, schied er daraus eine Danse macabre aus, die nachmals als zweiter Abschnitt (»Denn alles Fleisch«) im Requiem Platz fand. Des letzteren Partitur wurde in Baden-Baden 1866 vollendet, doch ohne den fünften Satz. Dieser wurde in Hamburg in Erinnerung an die verstorbene Mutter nachkomponiert und im Mai 1868 fertig. Das ganze Werk ist nicht, wie man annahm, als ein Monument für Brahms' Mutter, sondern für Schumann gedacht. Mit ihm – seinem op. 45 – schuf er seine größte Tat. Sein künstlerisches wie sein seelisches Vermögen leisteten hier ihr Höchstes. Nicht um eine Totenmesse im Sinne der katholischen Kirche war es ihm zu tun. Sein Requiem – ob es auch mehr einem künstlerischen als religiösen Bedürfnis entsprang – sollte »allen Konfessionen ohne Unterschied gewidmet sein«. So gestaltet er eine Totenfeier selbständigen Stils und baut auf Grund selbstgewählter Bibelworte, die Betrachtungen über den Tod und das ewige Leben anstellen und sich wie Wehklage und Trost zueinander verhalten, in sieben großen, nur dreimal durch Solopartien unterbrochenen Chorsätzen sein Werk auf. Eine gewisse Verwandtschaft nur ist zwischen dem sechsten Satz und dem alten Dies irae ersichtlich, wie der Schlußteil etwa der Einleitungsnummer des lateinischen Requiems entspricht, das durch Mozart und Cherubini eine mustergültige klassische, durch Berlioz, Schumann, Lachner, Verdi, Liszt, Dräseke u. a. in jüngeren Tagen eine mehr romantische Vertonung empfing.

Wunderlicherweise waltete auch über der ersten fragmentarischen Darbietung dieser hehren Schöpfung ein schlimmer Stern. Als die drei ersten Sätze am 1. Dezember 1867 in einem Wiener Gesellschafts-Konzert unter Herbeck im großen Redoutensaale zuerst erklangen, ward der dritte Satz, wie Kalbeck sagt, »buchstäblich zu Tode gepaukt« und ausgezischt. Der Paukenschläger hatte nämlich in der Vorzeichnung fp das p hinter dem f übersehen und dadurch dem großen, durch 36 Doppeltakte geführten Orgelpunkt auf D, auf dem sich die den Satz abschließende Doppelfuge entwickelt, zu einer sehr unbeabsichtigten Wirkung verholfen. Gegen diesen nachmals berühmt gewordenen Orgelpunkt empörte sich auch die Wiener Kritik. Hanslick verglich seine Wirkung »mit den beängstigenden Empfindungen, die man beim Fahren durch einen sehr langen Tunnel hat«, und der Referent des »Fremdenblattes« bezeichnete ihn als »den längsten, ausschweifendsten, den die Welt noch erlebt hat«. Erst später erkannte man seine Symbolik: die Betonung des ewigen Hortes, der unter allem Wechsel des Irdischen unerschüttert der Gleiche, Unwandelbare bleibt.

Im Dom zu Bremen fand am 10. April 1868 die erste Aufführung des damals sechssitzigen Requiems unter des Komponisten Leitung statt. Der Erfolg war ein derartiger, daß es am 28. April wiederholt werden mußte. In seiner vollständigen siebenteiligen Gestalt wurde es zuerst am 18. Februar 1869 im Gewandhaus zu Leipzig dargeboten, und zwanzig weitere Aufführungen reihten sich noch im selben Jahre an verschiedenen Orten an.

Brahms' Stellung in der musikalischen Welt war damit entschieden. Als Sänger des Requiems in erster Linie, eines der monumentalen Meisterwerke des neunzehnten Jahrhunderts und aller Zeiten, wird er auch in Zukunft fortleben. Und so begannen denn endlich die »Lorbeeren und Palmen« zu grünen, die Schumann ihm prophezeit hatte.

Nur noch eine Chorkomposition ähnlichen Umfangs wie das Requiem ließ er diesem folgen: sein »Triumphlied«, ein Kaiser Wilhelm I. gewidmetes Gelegenheitsgedicht kolossalen Maßes, das er, den Sieg der deutschen Waffen feiernd, nach der Kaiserproklamation entwarf und nach dem Friedensschluß 1871 vollendete. Den Text entnahm er der Offenbarung Johannis, und zwar dem Triumphlied über Babels Fall. Wir vernehmen Freuden- und Jubelklänge, Lob- und Preisgesänge im Händelschen Stil. In den ersten Satz ist die Volkshymne »Heil dir im Siegerkranz« hineingeheimnist; in den zweiten tönt wie unter Glockengeläute der Choral »Nun danket alle Gott« herein. Brahms' eigenstes Gepräge tragen nur vereinzelte Stellen, wie namentlich die durch ein Baritonsolo verkündete Vision im dritten Satze des auf Massenbesetzung berechneten Werkes, das in seinem sich in drei Chöre gliedernden polyphonen Riesenbau einen Triumph der künstlerischen Technik bedeutet.

Zur ersten öffentlichen Vorführung gelangte es am 5. Juni 1872 in Karlsruhe unter Leitung von Brahms' Freunde Hofkapellmeister Levi. Das Baritonsolo sang Stockhausen, der das »Triumphlied«, nachdem es inzwischen in Wien unter Brahms 1872, in Leipzig und München 1873, in Köln 1874 zu Gehör gekommen war, auch 1875 in Berlin dirigierte.

Besser als das Jubilieren stand Brahms von je der Ernst zu Gesicht, mit dem er die tiefsten Saiten anklingt, die den Menschengeist bewegen. Unvergleichlich mehr als das »Triumphlied« haben denn auch vier ihrem äußeren Rahmen nach anspruchslosere, ihrem Inhalt und Ausdruck nach aber mächtig ergreifende Chorwerke, mit denen er uns weiter beschenkte, in seinem Seeleninnern ihren Urgrund. In ihrer Gedankenrichtung zeigen sie sich dem Requiem verwandt. Wie jenes haben sie in dem Gegensatz zwischen den Erdgeborenen und den Himmlischen, zwischen Erdenleid und Verklärung ihren Mittelpunkt. Unter dieser Vierzahl steht die »Rhapsodie« für Altsolo, Männerchor und Orchester op. 53 voran. Es lohnt sich, bei ihr ein wenig zu verweilen.

Aus Goethes »Harzreise im Winter«, die, nach des Dichters eignen Worten, »so lange als Rätsel unter seinen kleineren Gedichten Platz gefunden und die Aufmerksamkeit mancher Freunde bis auf die letzte Zeit erregte«, hat Brahms jenes Fragment herausgegriffen, das eine eigene, wie Goethe sagt, eine »sentimental-romanhafte« Geschichte hat.

»Als der Dichter«, erzählt Goethe, »den Werther geschrieben, um sich wenigstens persönlich von der damals herrschenden Empfindsamkeits-Krankheit zu befreien, mußte er die große Unbequemlichkeit erleben, daß man ihn gerade diesen Gesinnungen günstig hielt. Er mußte manchen schriftlichen Andrang erdulden«, der ihm allmählich lästig zu werden begann. Unter allen aber, die sich ihm mit der Bitte um Beistand in ihren »Herzens- und Geistesnöten« nahten, war ihm besonders ein junger Theolog, Plessing in Wernigerode, aufgefallen, der in zwei Briefen, mit denen er ihn anging, nach Goethes Worten, »schreibselig-beredt und dabei so ernstlich durchdrungen von Mißbehagen und selbstischer Qual sich zeigte, daß es unmöglich war, nur irgendeine Persönlichkeit zu denken, wozu diese Seel-Enthüllungen passen möchten. Alle seine wiederholten zudringlichen Äußerungen waren anziehend und abstoßend zugleich, daß endlich, bei einer immer aufgeforderten und wieder gedämpften Teilnahme, die Neugier rege ward, welchen Körper sich ein so wunderlicher Geist gebildet habe? Ich wollte den Jüngling sehen, aber unerkannt, und deshalb hatte ich mich eigentlich auf den Weg begeben.« – Mitten im Winter, am 29. November 1777 (laut den Briefen an Frau von Stein, also nicht 1776, wie er in der erst vierzig Jahre später geschriebenen Erklärung zum Gedicht und der »Campagne in Frankreich« angab), trennte er sich von einer herzoglichen Jagdgesellschaft und ritt, sein Reiseziel sorglich vor jedermann, selbst vor der Freundin Frau von Stein geheimhaltend, einsam dem Harz entgegen. Gleich bei seiner Ankunft in Wernigerode besuchte er den jungen Mann, der »seinem Schreiben völlig glich und so wie jenes Interesse erregte, ohne Anziehungskraft auszuüben«. Er gab sich für einen Zeichenkünstler von Gotha aus und entdeckte sich selbst dann nicht, als Plessing das Gespräch auf Goethe brachte und eine Schilderung verlangte, die ihm denn auch mit so »großer Ingenuität« gegeben wurde, daß, »wäre ihm von der Natur nur etwas mehr Herzensagazität gegönnt gewesen, ihm nicht verborgen bleiben konnte, daß der vor ihm stehende Gast sich selbst schildere«. Ruhig ließ er den Jüngling sogar gewähren, als dieser ihm seinen traurigen Seelenzustand nochmals mündlich darlegte und den ersten der nur zu wohlbekannten Briefe zum Angehör gab. Er riet ihm nur, sich »aus einem schmerzlichen, selbstquälerischen Zustande durch Naturbeschauung und herzliche Teilnahme an der äußern Welt zu retten und zu befreien«, fand sich jedoch mit jedem »Versuchsmittel einer zu unternehmenden Kur so entschieden abgewiesen, daß sein Innerstes sich zuschloß und er sein Gewissen durch den beschwerlichen Weg, im Bewußtsein des besten Willens, völlig befreit und sich gegen ihn von jeder weiteren Pflicht entbunden glaubte«. So schied er also von dem Wunderlichen, um ihn, nachmals erkannt, in Weimar und gelegentlich der Kampagne in Frankreich noch einmal in Duisburg, wo Plessing dann als Professor und berufener philosophischer Schriftsteller lebte, wiederzusehen. Durch sein Gedicht die »Harzreise im Winter«, deren mittlerer Teil (»Aber abseits, wer ist's – in der Wüste«) sich mit dem Bilde des einsamen, menschen- und lebensfeindlichen Jünglings beschäftigt, hat er ihn unsterblich gemacht.

Aus diesem Goetheschen Fragment – das ihn, um der Verwandtschaft der Hauptgestalt mit seinem Freund Anselm Feuerbach willen, anzog – hat Brahms mit genialer Hand eine Szene gefügt, die uns ans Herz greift. Wie schwere Seufzer und zitterndes Herzweh klingt's ans der instrumentalen Einleitung heraus, und wenn dann in banger Frage die Stimme einsetzt, den Irrwegen des Unheilvollen teilnehmend folgend, bis ihn »die Öde verschlingt«, fühlen wir selber uns unter dem Gewicht dieses Jammers. »Ach, wer heilet die Schmerzen des, dem Balsam zu Gift ward, der sich Menschenhaß aus der Fülle der Liebe trank?« klagt die Stimme, (Man muß das von Amalie Joachim singen gehört haben, um es nie wieder vergessen zu können!) Mild und erlösend aber ertönt's darauf im Chor: »Ist auf deinem Psalter, Vater der Liebe, ein Ton, so erquicke sein Herz!«

Nicht wie dies herrliche, 1871 entstandene Tongedicht schließen die drei andern chorischen Schöpfungen: Hölderlins »Schicksalslied« op. 54, Goethes »Gesang der Parzen« op. 89 und Schillers »Nänie« op. 82, im frommen Aufblick zum »Vater der Liebe«. Sie entspringen antiker Anschauung, kennen nur den unversöhnten Gegensatz zwischen Menschen- und Götterlos. Mit der verklärenden Macht seiner Kunst aber ergänzt der Musiker das Dichterwort, dessen Härten mildernd. Im »Schicksalslied«, das die Sphärenbahn der Seligen, Schicksalslosen, die »im Lichte wandeln«, schildert und die Verzweiflung derer, »denen es gegeben auf keiner Stätte zu ruhen«, weist er durch sein Orchesternachspiel tröstend himmelan. Selbst in die beklemmende Tragik des »Parzengesanges«: »Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht« trägt er ein versöhnendes Element hinein, und über der »Nänie«: »Auch das Schöne muß sterben« – die er nach dem Tode Feuerbachs schrieb – läßt er den Lichtglanz der hellenischen Welt leuchten.

Ein Jahrzehnt trennt die ersten beiden Chorkompositionen von den zwei letzten späteren. Diese illustrieren Brahms' merkwürdige Fähigkeit, Texte mit Musik zu umkleiden, die, sich selbst genug, nicht in Musik aufgehen zu wollen scheinen. Er greift zu den anscheinend gefühls- und gedankengesättigtsten Dichtungen und zwingt ihnen seine musikalische Ausdeutung auf. Texte, die keines anderen Aufmerksamkeit reizten, nahm er an sein musikalisches Herz.

Des Klaviers, dem, als Soloinstrument, er seine ersten Gaben zuwandte, hat Brahms sich auch in späteren Jahren wieder erinnert. Vier seiner letzten Werke wurden ihm zugedacht, wunderschöne Tondichtungen. Man sehe sich z. B. nur das E-dur-Intermezzo op. 116 Nr. 4 mit der weichen Requiemstimmung an, um zu erkennen, welch milde, warme Herzenstöne Brahms auch auf dem Klavier zu Gebote stehen. Wie poesievoll auch die zwei ersten Intermezzos op. 117, das zweite in E-moll op. 119 und die leidenschaftlichen Rhapsodien op. 79!

Auch in seinen Kammerkompositionen, einem Feld, das er reich und mit Vorliebe bebaute und in dem manche seine eigentliche Domäne erblicken wollen, zieht Brahms gern das Klavier herbei. An nicht weniger als einem Quintett, drei Quartetten, fünf Trios und sieben Sonaten beteiligt es sich, und statt der jetzt ausschließlich üblichen Kombination mit Streichinstrumenten werden ihm zu einzelnen Malen in Horn und Klarinette ungewöhnliche Klanggefährten beigesellt. Das Horntrio op. 40 – das erste Werk der Gattung, das er seinem jugendfeurigen, später umgearbeiteten op. 8 folgen ließ, – schrieb er 1865 im Andenken an seine verstorbene Mutter in Baden-Baden, wo er sich allsommerlich mit Clara Schumann vereinte und wo 1866 auch das zweite Sextett op. 36 und die Cellosonate op. 38 das Licht erblickten. Der romantischen Klarinette, die seit Weber aus der Kammermusik verschwunden war, hat Brahms sich in seinen letzten Jahren mit Glück zugeneigt und ihr in vieren seiner Werke: zwei Sonaten op. 120, einem Trio op. 114 und einem Quintett, um deren Wiedergabe sich der Meininger Kammervirtuos Mühlfeld vornehmlich verdient machte, zu überaus reizvollen Wirkungen verholfen. Ihr weicher, seelenvoller Klang ist zur Schilderung eines hochgehenden Wogenschlags der Empfindung wenig geeignet. Auf diesen verzichtet Brahms demgemäß, wo sie auftritt. Dafür trägt sie ein zärtliches, schwärmerisches Element in seine Musik hinein und macht sie entgegenkommender. Am schnellsten hat sich das köstliche Quintett für Klarinette und Streichinstrumente, das, gleich mancher seiner Eingebungen, von Erinnerungen an die Pußta und die Zigeuner, ihre braunen Söhne, durchzogen wird, der Herzen bemächtigt. Überhaupt wird gegen op. 100 hin ein hellerer Zug in Brahms' Schaffen bemerkbar. Die Cello- und Violinsonaten op. 99, 78, 100, 108, das C-moll-Trio op. 101, das G-dur- Quintett op. 111, sie alle sprechen nicht mehr, wie zuvor manche seiner Sphinxgestalten, in tönenden Rätseln, sondern offen von Herz zu Herzen.

Daß Brahms mit der Violine nahen Verkehr pflegte, versteht sich von selbst bei seiner Intimität mit Joachim, mit dem er jahrelang auch ernste kontrapunktische Studien getrieben hatte. Für den ersten lebenden Vertreter der Geige wurde das stolze, in der Neuzeit ohne Rivalen dastehende Konzert op. 77 geschrieben, das übel angebrachter Witz als ein Konzert nicht für sondern gegen die Violine bezeichnete, da es bei seiner wenig auf sinnlichen Reiz und Glanz gerichteten und gleichwohl sehr schwierigen Natur mehr innerlich als äußerlich wirkt. Noch unbekümmerter um äußere Wirkung gibt sich das Konzert für Violine und Violoncello op. 102, das Joachim und Robert Hausmann in Berlin, auf Virtuosenerfolge selbstlos verzichtend, 1887 aus der Taufe hoben.

Nur neun Orchesterwerke, die Konzerte nicht mit gerechnet, hat Brahms geschrieben. Die seiner Jugendzeit entstammenden Serenaden und nach langer Pause die kunstvollen, 1873 komponierten Variationen über ein Haydnsches Thema op. 56 – das erste Werk seiner Art – präludierten seinen Symphonien. Dank einer seltenen Selbstbeherrschung trat er erst 1876 mit seiner ersten hervor. Bis 1885 waren ihr noch drei andere samt zwei Ouvertüren: die »tragische«, eine seiner schönsten, und die »akademische«, eine seiner humorvollsten und populärsten Schöpfungen, gefolgt. Der Charakter der ersten, der C-moll-Symphonie op. 68 ist tragisches Pathos. Faustisches Ringen und Kämpfen führt in großartiger Steigerung zum jubelnden Triumphe. Als ihr leibhaftiger Gegensatz stellt sich die zweite, ungleich schlanker geformte in D op. 73, duftiger Romantik voll, dar. Selbstbewußte Kraft ist das Wesen der dritten, F-Dur op. 90. Die vierte in E-moll op. 98 ist ganz in die eigentümliche Brahmssche Gefühlsschwere getaucht. Imponierende Kunstbauten, haben beide Symphonien im Schlußsatz ihren Gipfelpunkt. Der der vierten ist aus einer Ciacona gebildet. Gegen das Ende hin tönen in Posaunenklängen Requiemstimmen herein; feierlich erhaben, wie Stimmen der Ewigkeit, rufen sie uns an. Damit hat Brahms, sich in der Formbeherrschung Beethoven mehr als andere nähernd, auch wenn er uns nicht die von manchen erwartete »zehnte Symphonie« gab, sein letztes Wort als Symphoniker gesprochen.

Und nun ist er selber verstummt und lauscht den Stimmen der Ewigkeit. Die Urkraft seiner Natur, die ihm eine außergewöhnliche Lebensdauer zu verheißen schien, ward von tückischer Krankheit, ohne daß er es ahnte und so tapfer er sich wehrte, überwältigt, und die Feder, die nie rastende, nahm ihm an einem Frühlingsmorgen, es war am 3. April 1897, der Tod aus der Hand. Arbeit war der Inhalt, das Glück seines Lebens. Anderes Glück hat er wenig gesucht. Vollkommene Unabhängigkeit, wie sie seinem Bedürfen entsprach, sicherte ihm sein Schaffen, das ihm mit seinen wachsenden Erfolgen immer reicher gelohnt wurde und ihm – das war seine Freude – bei eigenen geringen Ansprüchen in weitgehendem Maße gestattete, fremde Not zu lindern und in der Stille wohlzutun. Denn gütig war sein Herz, der rauhen satirischen Rede zum Trotz, von der sein Mund oft, namentlich in jüngeren Jahren, überging. Allgemach sänftigte und milderte sich dann auch seine herbe äußere Art. Feind aller Phrase, wahr vom Grund der Seele blieb er immer.

Dem Parteigetriebe hielt er sich fern. Weder für sich noch gegen andere kämpfte er. Nur in seinen Werken tat er seine Ideale kund. Daß sie anderen Zielen folgten als die Musikrichtung, die sich an Wagners und Liszts Namen knüpft, hat er allerdings in seiner Jugend in der erwähnten »Erklärung« demonstrativ betont. Auch kommt es in seinen nach seinem Tod herausgegebenen Briefen an Clara Schumann, Joachim, Herzogenbergs und andere vielfach zur Sprache. Doch waren diese nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, wie er ja überhaupt nur mit Unlust und mit möglichster Einsilbigkeit ans Briefschreiben ging. Zu Wagner trat er im Januar 1863, als dieser das zweite der von Brahms in Wien gegebenen Konzerte, in dem Marie Wilt sang, besucht hatte und ihn darauf mit ihren gemeinsamen Freunden Tausig und Cornelius zu sich nach Penzing lud, wie später auch schriftlich, vorübergehend in Berührung. Ein kurzes Schreiben Liszts an Brahms, das für die Zusendung seines zweiten Klavierkonzertes dankt, wurde durch Verf. dieser Skizze veröffentlicht Franz Liszts Briefe VIII, Nr. 418. Leipzig, Breitkopf & Härtel 1905..

Der Weg zum Ruhm ward Brahms nicht leicht gemacht. Aber er stieg ihn siegreich hinan; zumal als Hans von Bülow, sein früheres musikalisches Glaubensbekenntnis abschwörend, sich so fanatisch für ihn einsetzte, daß man, gegenüber der anfänglichen Unterschätzung, von Überschätzung reden durfte. Viel der Ehren wurden ihm dargebracht. Akademien ernannten ihn zu ihrem Mitglied, die Universitäten Cambridge und Breslau zum Doktor der Musik. Seine Vaterstadt erwählte ihn zu ihrem Ehrenbürger. Ordenssterne häuften sich auf seiner Brust.

Daß die Liebe, wenn auch nur im stillen, auf seinen Wegen blühte, sagen uns seine Lieder. Wer so herzbewegend von ihr zu singen wußte, muß ihre Lust, ihr Leid im tiefen Innern durchlebt haben. Sein Freund Widmann berichtet, der Mißerfolg oder die Kälte, denen jedes seiner neuen Werke im Konzertsaal gerade zu der Zeit begegnete, wo er sich am liebsten ein eheliches Glück gegründet haben würde, hätten den Entschluß dazu in ihm verkümmern lassen, da ihm, dem felsenfest an sich und seine Sendung Glaubenden, so Zweifel wie Trost seitens seines Weibes unerträglich gewesen wäre. Genug, er ging allein durchs Leben, auf das die Freundschaft dafür ihre hellen Strahlen warf. Unter den Besten der Zeit fand er seine Getreuen. Robert und Clara Schumann, Joachim, Stockhausen, Theodor Kirchner, Tausig, Cornelius, Bülow, Goldmark, Dvoøak, Johann Strauß, Brüll, Herzogenbergs, Hanslick, Kalbeck, Nottebohm, Mandyczewski, Spitta, Ehlert, Simrock, Klaus Groth, Gottfried Keller, Paul Heyse, Widmann, Billroth, Adolf Menzel, Anselm Feuerbach, Julius Allgeyer, Adolf Hildebrand, Max Klinger – der geniale Autor der »Brahms-Phantasie«, dem des Meisters letztes Werk zugeeignet wurde, – und viele andere minder bekannten Namens standen ihm nahe. Heiterer Geselligkeit im engeren Kreise widmete er gern die Mittags- und späteren Abendstunden. Im übrigen blieb der Tag der Arbeit geweiht, für die er sich zur schönen Jahreszeit durch eine Morgenwanderung in die Berge stärkte. Seine Liebe zur Natur war nicht das letzte, was ihn an Wien und seine herrliche Umgebung fesselte. Den Sommer verlebte er, wie erwähnt, häufig in Baden-Baden mit Clara Schumann; bald auch in der Schweiz, besonders am Thuner See, bald in den österreichischen Alpenländern, während der letzten Jahre in dem grünen Ischl, dem Geburtsort vieler seiner schönsten Schöpfungen. Nun hat ihn sein liebes Wien, dem er mit kurzen Unterbrechungen 35 Jahre angehörte, ganz behalten und ihm am 6. April 1897, unter Ehren, wie man sie nur den Fürsten des Geistes und der Geburt erweist, neben Beethoven und Schubert auf dem Zentralfriedhof seine letzte Ruhestätte bereitet. Hätte er sich wohl eine schönere träumen lassen? Sie wird dem Verklärten eine ersehntere Huldigung gewesen sein als die marmornen Denkmäler, mit denen ihn Preßbaum im Wiener Wald (1905), sowie Wien (1908) und Hamburg (1909) gefeiert haben; ja selbst als das Brahms-Haus, das die Erinnerung an ihn in Wien lebendig erhalten soll. Hat er selber doch Sorge dafür getragen, daß er hienieden unvergessen bleiben wird.