|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

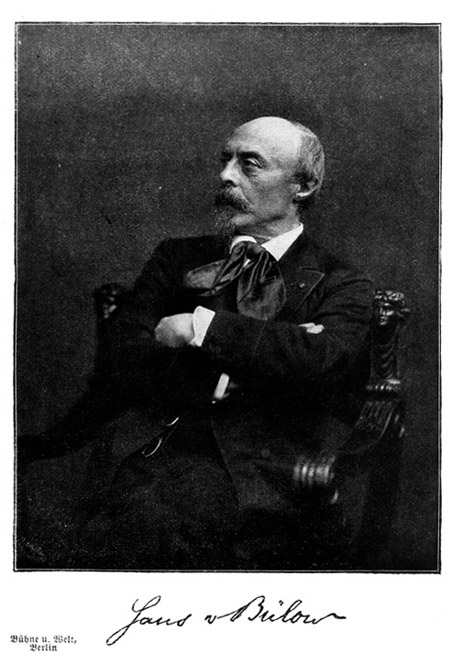

Nächst Wagner und Liszt hat kein anderer Musiker in den letzten vier Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts das allgemeine Interesse gleicherweise beschäftigt als Hans von Bülow. Mit beiden, den führenden Geistern der großen neuzeitlichen Musikbewegung, stand er in engster Fühlung. Als ihr tapferster Jünger, ihr schlagfertigster Kampfgenosse, schloß er sich ihnen an. Nicht wie sie war er ein schöpferischer Genius. Die Gottesgabe bildnerischer Kraft, gestaltender Phantasie hatte die Vorsehung, so reich sie ihn beschenkt hatte, an ihm gespart. Er war ein reflektiver, kein inspirierter Geist. Vor der blitzenden Schärfe seines kritischen Verstandes wichen die zarten Duftgebilde der Inspiration zurück. Nichts lag ihm ferner, als die Dämmerwelt der Träume, die der dichterischen Einbildung hold ist. Seine pointierte, alle Details erhellende Kunst verlangte das klare Tageslicht. Darum fand er zu den umschleierten Tongestalten Schumanns kein intimeres Verhältnis, während er der monumentalen Tonsprache Beethovens ihre tiefsten Geheimnisse ablauschte – wie dies in höherem Grade am Klavier nur Liszt, an der Spitze des Orchesters nur diesem und Wagner gegeben schien. Zum Denker, nicht zum Dichter, zum Meister der Analyse, der Reproduktion schuf Bülow die Natur. Als solcher war er ein Genie von eigenartiger, imponierender Größe, das künstlerisch erziehend auf die Mitwelt wirkte. Der erzieherische Zug seines künstlerischen Charakters ward, dank dem von seinem Meister überkommenen Wahlspruch » Génie oblige« für ihn bestimmend, und indem er dessen Ausübung zur Mission seines Lebens erhob, wurde er der größte musikalische Erzieher, den wir besessen haben.

Mit dieser an seine Persönlichkeit gebundenen und mit ihr dahingehenden großartigen erzieherischen Wirkung mußte er sich als Lebensresultat begnügen; denn die Werke, die er zurückließ, die literarischen wie die musikalischen – seine instruktiven Bearbeitungen klassischer Meisterschöpfungen, vor allem seine Beethovenausgabe ausgenommen – werden nicht weit in die Zukunft reichen. Die klavieristischen Meisterwerke aller Epochen trug er im Kopfe mit sich, jeden Augenblick bereit, die anspruchsvollsten Aufgaben von Bach bis zur Jetztzeit mustergültig zu lösen. Wäre er selbstschöpferisch gewesen, er hätte schwerlich diese Anpassungsfähigkeit an die verschiedensten Musikerindividualitäten besessen. Die fabelhafte Ausbildung seines Gedächtnisses gestattete ihm, dem souveränen Beherrscher seines Instrumentes, zugleich, die kompliziertesten dramatischen und symphonischen Tonschöpfungen auswendig zu dirigieren. Seine Technik war von nahezu unfehlbarer Sicherheit, seine Detaillierung aller Charakterzüge des vermittelten Stücks von durchsichtiger Klarheit, die Ausdauer seiner Nervenkraft um so bewunderungswürdiger, als er seine Leistungen einem schwach gebauten, durch und durch nervösen Körper abgewann. Mit ihm lag sein unbesiegbarer Wille lebenslang heroisch im Kampfe, zu beklagen war nur, daß dieser starke, aber exzentrische, sich in Extremen bewegende Geist sich selbst, wie den Idealen seiner Jugend und seiner Mannesjahre, nicht die Treue wahrte, daß er, sei es auch durch tragische Lebensverhältnisse aus seiner Bahn geworfen, in den letzten Jahrzehnten verleugnete, was ihm einst heilig gewesen, um plötzlich als Evangelium zu verkünden, was er bis dahin gering geschätzt hatte. So erlebten seine Zeitgenossen an ihm das Schauspiel, den leidenschaftlichsten Propagandisten des musikalischen Fortschritts aus einmal unter dessen Feinden zu finden, ihn beflissen zu sehen, einer sich historisch vollziehenden kulturellen Entwicklung innerhalb seiner Einflußsphäre Einhalt zu gebieten. Wie sehr er zum Reaktionär geworden war, wie weit er in seiner Aberkennung des einst als groß von ihm Erkannten ging, darüber haben uns mit unerbittlicher Deutlichkeit erst seine Briefe völlig aufgeklärt, denen wir nach dieser Seite hin eine minder ausgiebige Veröffentlichung gewünscht hätten.

Wie lange sein der Übertreibung wie dem Wechsel unterworfener Charakter seiner späten überschwänglichen Brahms-Verehrung standgehalten, ob eine verstimmende Erfahrung, eine schon aus seinen Briefen ersichtliche Enttäuschung sie nicht früher oder später verscheucht haben würde, wäre ihm ein längeres Erdendasein zugemessen gewesen – wer will es sagen? Bei Bülow bedeutete die Stimmung alles. Er hatte nicht nur Stimmungen, die Stimmungen hatten ihn. Daher war er der Mann der Überraschungen, daher erklären sich die Widersprüche in ihm. Edel und großsinnig bis zur Aufopferung, konnte er mitunter auch kleinlich sein. Immer zur Opposition aufgelegt, ja sie häufig als eine Art Sport betreibend, herausfordernd polemisch, sarkastisch, war er doch selbst leicht verletzt. »Hyperempfindlich« hat man seine »unbeherrschte Nervennatur« genannt, die, wie mit Elektrizität geladen, beständig nach Entladung zu dürsten schien. War doch sein ganzes Nervensystem überreizt, sein Herz wundgerieben. »Die Saiten meines Innern sind zerrissen, nicht nur verstimmt«, durfte er klagen. Zur Stunde von bezaubernder Liebenswürdigkeit, konnte er in der nächsten ätzende Schärfe zeigen, »Heute, ›zu Tode betrübt‹, morgen ›himmelhoch kalauernd‹ – das ist nun einmal mein unveränderlicher Charakter«, stellt er sich selbst als Zeugnis aus. Seine Gentlemansart hinderte ihn nicht an gelegentlichen Rücksichtslosigkeiten und schroffen Ausfällen. Sein aristokratischer Sinn schloß demokratische Ideen nicht aus. Seine schneidige Logik schützte ihn nicht vor sprunghaftem, explosiven Wesen. Tyrannisiert wurde er von seinem unwiderstehlichen sprühenden Witz. Einen seiner blitzenden Einfälle – gleichviel auf wessen Kosten er ging – zu unterdrücken, schien ihm unmöglich. Da schonte er keinen, andere so wenig als sich selbst. Mit der Vornehmheit seiner Natur vertrug sich ein gewisses Sensationsbedürfnis, mit seinem Wahrheitsdrang eine gelegentliche Pose, häufig auch etwas Geschraubtes im schriftlichen Ausdruck, wie die Gewohnheit, den besten Teil seines Wesens hinter einer Tarnkappe zu verbergen.

Charakteristisch schreibt ihm einmal hierüber Karl Hillebrand: »Du versteckst die gesunde Originalität und Kraft Deiner natürlichen Gedanken und Empfindungen unter allerlei weithergeholten bizarren Arabesken, Paradoxen, Spielereien usw., die dann die Esel für das Wirkliche halten, während das doch erst nach Abkratzen der Palimpseste zu finden ist. Warum aber machst Du ihnen so viel Mühe? Oder denkst Du, nur wir Eingeweihten brauchen zu wissen, was im Grunde ist?«

In Bülows Briefen – die freilich eben richtig verstanden sein wollen – wird uns ein lebendiges Selbstporträt überliefert. Sie lehren uns den Schreibenden unvergleichlich besser kennen, als was in Gestalt von Kompositionen oder kritischen Schriften seiner Feder entfloß. Als bedeutende Äußerungen eines großen eigenartigen Charakters, eines kraftvollen impulsiven Temperamentes und sprühenden Esprits, führen sie, zugleich auf die musikalische Zeitgeschichte helle Lichter werfend, uns durch seinen Lebens- und Leidensgang hindurch. Folgen wir diesem letzteren an der Hand seiner Briefe, die, von seiner Witwe, Frau Marie von Bülow, in sieben Bänden herausgegeben und durch einleitende und verbindende Erläuterungen und Mitteilungen zu einem zusammenhängenden Lebensbild gestaltet worden sind Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1895-1908. Sein Briefwechsel mit Liszt, von La Mara herausgegeben, erschien ebenda 1898..

Hans von Bülow ging aus einem alten, in Mecklenburg-Schwerin ansässigen Adelsgeschlecht hervor, das in dem im Kreise Gadebusch gelegenen Gute Bülow seinen Stammsitz hat. Es führt, laut Heinrich Reimanns unvollendet hinterlassener Biographie des Künstlers Herausgegeben von Prof. Heinr. Meisner, Berlin, Harmonie 1908., seinen Stammbaum bis in die zweite Hälfte des zwölften Jahrhunderts zurück, und zwar weist dieser die Abstammung Hans von Bülows von dem ältesten bekannt gewordenen Vorfahren: Ritter Gottfried von Bülow, nach. Der Großvater von Hans, Ernst von Bülow, trat als Major in sächsische Militärdienste. An den Feldzügen 1812 und 1813 beteiligt und in der Schlacht bei Smolensk verwundet, trug er den sächsischen Heinrichs- und den französischen Orden der Ehrenlegion davon. Beim Übergang der sächsischen Armee zu den Verbündeten nahm er, ein glühender Verehrer Napoleons, seinen Abschied. »Ihm war es unmöglich«, so lesen wir, »dem Sinkenden die Treue zu brechen und mit einer neuen Uniform zugleich eine neue Gesinnung anzunehmen.«

In Dresden, wo er bis an seinen Tod (1842) mit seiner Gattin lebte, ließ sich 1828 auch sein Sohn Eduard (1803-1853) als Schriftsteller nieder. Als solcher hat er sich vornehmlich durch Herausgabe des »Novellenbuchs« und einer Übersetzung von Manzonis »Promessi sposi« einen Namen von gutem Klaug erworben; doch war, wie später bei seinem Sohn, nicht die produktive, sondern die reproduktive Tätigkeit seine stärkste Seite. Er wurde, sich mit Franziska Stoll vermählend, die bei ihrer Schwester, der Kammerrätin Frege in Leipzig, eine Heimat gefunden hatte, der Vater des am 8. Januar 1830 geborenen genialen Musikers Hans. Die Gegensätze im Charakter beider Gatten: die phantastische, nervös unruhvolle Art Eduard von Bülows, die Reizbarkeit und leidenschaftliche Heftigkeit seiner Erwählten, seine freiheitlichen, ihre Ultrakonservativen Tendenzen, seine antiklerikale, ihre religiöse Richtung, die sie nach lebenslanger Vorliebe für den Katholizismus diesem schließlich noch als Achtzigerin zuführte, boten freilich für die Dauer ihres ehelichen Glücks geringe Gewähr. Dazu bedrohte die Ermangelung einer festen Lebensstellung des Mannes, die Unsicherheit und Unzulänglichkeit seiner Einnahmen, bei Unstetheit der Lebensführung und einem lebhaften Reisetrieb seinerseits von vornherein die häusliche Harmonie. Der gesellschaftliche Kreis, in dem sich das junge Paar bewegte, war ein anregender und erlesener. Der Freund Eduards: der Dichter Ludwig Tieck, Baron Lüttichau, der Intendant des Hoftheaters, und seine geist- und anmutvolle Gattin, Gräfin Hahn-Hahn, Graf und Gräfin Baudissin, der Physiolog Carus bildeten dessen hervorragendste Elemente.

Der Erstgeborene des Hauses – dem drei Jahre später eine Tochter, Isabella, später Gattin des preußischen Generalkonsuls in London Viktor von Bojanowski, folgte – war ein überaus schwächliches Kind, das am Leben zu erhalten man kaum hoffen durfte. Doch mußte er, wie die Herausgeberin der Briefe erzählt, frühzeitig anfangen zu lernen und mit vier Jahren schon seinem Vater allsonnabendlich sämtliche Specktersche Fabeln und allerlei Sprüchlein hersagen, auch bei der Mutter bald den Unterricht im Französischen beginnen. In der Schule kam er, wie später auf dem Gymnasium, bei aller Kränklichkeit seinen Pflichten so tüchtig nach, daß er die meisten seiner Mitschüler überflügelte. Von musikalischen Anlagen war bis zum neunten Jahre keine Spur bemerkbar. »Aber infolge einer gefährlichen Gehirnentzündung, der fünften, die das schwächliche Kind zu überstehen hatte So erzählte seine Mutter; die Ärzte bezweifelten jedoch nachmals die Richtigkeit dessen., erwachte plötzlich seine Neigung zur Tonwelt, die sich, wie alles bei ihm, so energisch entwickelte, daß er im elften Jahre schon das Beethovensche C-moll-Trio mit Begleitung spielen konnte. Auch die Fertigkeit im Blattlesen war bei dem Kinde schon erstaunlich, doch dachte man nicht daran, ihn zum Künstler auszubilden, wenngleich sein musikalischer Fleiß und Eifer nicht minder bedeutend als sein Talent sich zeigte.« So belehrt uns Richard Pohl, der langjährige Freund Bülows, in einer biographischen Skizze, zu der er von letzterem selbst die Angaben empfing Illustrierte Zeitung vom 29. Mai 1869..

Den ersten Musikunterricht erteilte ihm der Violoncellist Kammermusikus Hänsel, der mit seiner Mutter häufig zu musizieren pflegte. Doch löste ihn 1841 die vortreffliche Lehrerin Fräulein Cäcilie Schmiedel ab. Mit einer Mitschülerin aus damaliger Zeit, Miß Jessie Taylor, später Frau Laussot und in zweiter Ehe die Gattin des bedeutenden Kulturhistorikers Karl Hillebrand, schloß der eifrige Musikjünger lebenslange Freundschaft. Nachdem sich Fräulein Schmiedel mit dem Sohn des Weimarer Hofkapellmeisters Eberwein verheiratet hatte, wurde Hans 1844 auch von diesem in Harmonie und Kontrapunkt unterwiesen, bis man ihn im darauffolgenden Jahre der Führung Friedrich Wiecks, des Vaters von Clara Schumann und Marie Wieck, übergab, was, nach Pohl, »seine künstlerische Ausbildung in kurzer Zeit sehr wesentlich förderte. Durch diesen trefflichen Meister wurde ihm jene seine Empfindung für äußerste Korrektheit des Vortrags eingeflößt, die Bülows Spiel in so seltenem Grade auszeichnet. Als H. Litolff zu jener Zeit sich in Dresden aufhielt, nahm Bülow – mit dessen Mutter der Künstler befreundet war – auch bei diesem einigen Unterricht. Hier war es der genialisierende Einfluß des Romantikers, der auf den jungen, damals fünfzehnjährigen Pianisten anregend wirkte«.

Reiche musikalische Eindrücke trugen ihm – wie schon die Briefe aus seiner Kinderzeit berichten – seine alljährlichen Ferienbesuche im Hause seines Onkels Kammerrat Frege in Leipzig ein. Dessen Sohn Woldemar, Professor der Rechte an der Universität, hatte die gefeierte Sängerin Livia Gerhardt heimgeführt und bewohnte nun mit ihr und seinen Eltern gemeinsam die Räume des gegenwärtig, gleich vielen ehrwürdigen Bauten Leipzigs, verschwundenen Familienhauses in der Bahnhofstraße, das damit zur bevorzugtesten Vereinigungsstätte der musikalischen Gesellschaft Leipzigs geworden war. Nicht nur, daß der kindliche Gast den poesievollen Gesang seiner Kousine Livia, der er später auch Lieder widmete, begleiten durfte, er wurde durch sie auch ihren nächsten Freunden, Mendelssohn und Clara Schumann, zugeführt, hörte sie spielen und mußte vor ihnen seine Künste zeigen. Mendelssohn studierte ihm sogar zwei seiner Stücke ein. Auch von Moritz Hauptmann, dem berühmten Theoretiker, erhielt er Unterricht, und viele bedeutende Künstler lernte er kennen.

Das große musikalische Ereignis seiner Jugend, das bestimmend in sein Leben eingriff, aber war die Erstlingsaufführung von Wagners »Rienzi« im Dresdner Hoftheater, der der Zwölfjährige am 20. Oktober 1842 beiwohnte. Von diesem Tage an wurde er, wie er selbst sagt, »Wagnerianer«. Schluchzend ward er sich – so erzählte er seiner Tochter, Frau Daniela Thode – nur des einen Gefühls bewußt, »sich diesem Manne unter die Füße zu werfen«. Im Mittelpunkt seines Interesses stand fortan Richard Wagner, der am 2. Februar 1843 in sein neues Amt als königlich sächsischer Kapellmeister feierlich eingeführt wurde. Zu welch nie wieder erreichter Höhe er die Dresdner Oper führte, der Wilhelmine Schröder-Devrient und Johanna Wagner, die Nichte Richards, Tichatschek und Mitterwurzer in der Vollkraft ihres Wirkens angehörten; zu welch ausgezeichneten Leistungen er die Kapelle befeuerte, dessen wurde der junge Hans ein begeisterter Zeuge. Die glanzvollen Darbietungen Gluckscher und Weberscher Opern, die Uraufführung des die ganze musikalische Welt in Aufregung versetzenden »Tannhäuser« am 19. Oktober 1845 durfte er als neue Kunstoffenbarungen in sich aufnehmen. Er hatte im Februar 1844 auch Liszt das Es-dur-Konzert von Beethoven spielen hören und seine Bekanntschaft nach einer »Rienzi«-Vorstellung, durch Lola Montez bei ihm im Hotel de Saxe eingeführt, gemacht. Zum höchsten Erlebnis aber gestaltete sich ihm Wagners großartige Leitung der neunten Symphonie Beethovens. Dem über alles verehrten Meister persönlich nahen zu dürfen, dahin ging nun sein glühendes Verlangen. Wie beneidete er seinen Schulfreunden Karl und Alexander Ritter – deren edelsinnige Mutter Wagner nachmals in Zeiten der Verbannung vor bitterster Not schützte – das Glück, ihn zu kennen! Und wirklich ward ihm, wie wir durch Pohl erfahren, die ersehnte persönliche Bekanntschaft zuteil, und es gelang ihm, ein Stammbuchblatt von Wagners Hand zu erlangen. Vom 29. Juli 1846 aus Groß-Graupe bei Pirna, Wagners damaligem Sommeraufenthalt, datiert, lautet es: »Glimmt für die Kunst in Ihnen eine echte, reine Glut, so wird die schöne Flamme Ihnen sicher einst entbrennen; das Wissen aber ist es, was diese Glut zur kräftigen Flamme nährt und läutert«. Dies Wort wurde zum Wahrspruch in Bülows Leben.

Mittlerweile war in seinem Elternhause der Entschluß gefaßt worden, im Herbst nach Stuttgart überzusiedeln. Seit Eduard von Bülow durch Berufung Tiecks nach Berlin im Jahre 1841 des unmittelbaren Umgangs mit seinem Freund verlustig gegangen war, wollte es ihm in Dresden nicht mehr behagen. Die Hoffnung, sich in der süddeutschen Residenz für seine literarische Tätigkeit lohnendere Aussichten eröffnet zu sehen, war es wohl, die ihn zur Wahl dieses Aufenthaltsortes bestimmte. Seine Frau und sein Sohn trennten sich schwer von den ihnen liebgewordenen Verhältnissen. Doch knüpften sich auch in ihrem neuen Wohnsitz rasch angenehme Beziehungen. Insbesondere wußte Hans sich den Verkehr mit Bernhard Molique, damaligem Hofkonzertmeister in Stuttgart, sowie mit Joachim Raff, dem er in lebenslanger Freundschaft verbunden blieb, nutzbar zu machen. Den Besuch des Gymnasiums fortsetzend, spielte und komponierte er eifrig. Mehrere seiner neuen Arbeiten sandte er Karl Ritter nach Dresden. Dieser gab sie Wagner zur Beurteilung. Bald darauf, im September 1847, ging ihm ein Paket Ritterscher Kompositionen und mit ihnen ein Brief Wagners zu. Darin schrieb ihm der angebetete Meister: »Ihre Arbeiten, lieber Herr von Bülow, haben mir viel Freude gemacht; ich wollte sie Ihrem Freunde Ritter nicht zurückgeben, ohne sie mit einem ermunternden Zuruf an Sie zu begleiten. Eine Kritik füge ich dem nicht bei. Sie werden auch ohne mich noch genug Kritik erfahren, und ich fühle mich um so weniger geneigt, Schwächen und Dinge, die mir nicht gefallen haben, aufzuzählen, als ich aus allem übrigen ersehe, daß Sie schon bald vollkommen imstande sein werden, Ihre früheren Versuche selbst zu kritisieren. Fahren Sie fort und lassen Sie mich bald wieder etwas sehen«.

Einige Monate später, am 1. Januar 1848, trat Hans in einem Abonnementkonzert der Hofkapelle zum Besten des Witwen- und Waisenfonds als Klavierspieler erstmals vor die Öffentlichkeit. Als erstes und einziges Stück trug er, ungezählten späteren Konzerten damit präludierend, eine Klavierphantasie Freund Raffs vor. Sechs Wochen darnach, am 14. März, spielte er wiederum in einem der Abonnementkonzerte, nun zum ersten Male mit Orchester, Mendelssohns D-moll-Konzert. Mit Glück bestand er darauf im April sein Abiturientenexamen. Noch im selben Monat bezog er die Universität Leipzig und damit für längere Zeit das gastliche Fregesche Haus, das ihn schon so oft beherbergt hatte, zu dem er gleichwohl in jener Zeit politischer und künstlerischer Gärung, bei seinen dem Fortschritt huldigenden Prinzipien, in immer unverhüllbareren Gegensatz gerät. Seine radikalen Regungen wie seine Wagnerbegeisterung werden gemißbilligt, sein Verkehr mit jungen gleichfühlenden Genossen eingeschränkt. »Rücksichten zwingen ihm das Leben eines Musterphilisters auf«. Er hört philosophische, geschichtliche und germanistische Vorlesungen und fühlt sich herzlich unglücklich. Zur Musik rief ihn die innere Stimme gebieterisch. Der starre Wille seiner seine künstlerische Begabung als etwas Nebensächliches betrachtenden Mutter aber forderte seine juristische Vorbereitung für das Verwaltungsfach oder für die diplomatische Laufbahn. Dem fügte er sich, ob auch schwer, doch gehorsam.

Zwischen seinen Eltern war indessen die Scheidung vereinbart worden. So kehrten denn Mutter und Tochter nach ihrer alten Heimat Dresden zurück, während der Vater sich nach Berlin wandte, wo sich ihm literarische Beschäftigung bot. Kurze Zeit nach der im Herbst 1849 erfolgten Scheidung vermählte er sich mit einer Freundin Franziskas, Gräfin Louise von Bülow-Dennewitz, der geist- und gemütvollen Tochter des aus dem Befreiungskriege bekannten Helden. Mit ihr lebte er in glücklichster Ehe und ward eines sorglosen Lebens froh. Die Beziehungen zu seiner ersten Gattin wurden in Frieden weiter gepflegt. Schloß Ötlishausen, ein kleines Gut, das sich die Neuvermählten im schweizerischen Thurgau erwarben, sah nicht nur Franziskas Kinder, Hans und Isa, sondern auch sie selbst unter seinen Gästen.

In das dritte Halbjahr der akademischen Studienzeit von Hans fällt der Dresdner Maiaufstand, der Wagner in die Flucht treibt und seinen jungen Verehrer darob in Sorge versetzt. Zu Liszt, Wagners Schutzgeist, unternimmt er zu Pfingsten einen Ausflug nach Weimar. Der große Meister empfängt ihn mit der ihn charakterisierenden Güte, läßt ihn spielen, läßt ein von ihm komponiertes Quartett zweimal bei sich aufführen, ermuntert ihn und spielt ihm selber vor. Bülow ist beglückt. »Er ist ein ganz vollkommener Mensch«, schreibt er der Mutter. »Liszts Spiel und sein Wesen haben mich vollkommen entzückt und begeistert«. In der Probe vom »Fidelio« ist er »ganz hingerissen von seiner bewundernswürdigen Direktion«. »Der langentbehrte Umgang mit zum Teil ausgezeichneten Künstlern, an der Spitze den Repräsentanten der Kunst, tut ihm unbeschreiblich wohl«. Dennoch bleibt es bei Fortsetzung des juristischen Brotstudiums. Zu diesem Zweck zieht er im Herbst 1849 nach Berlin, wohin Mutter und Schwester ihn für ein halbes Jahr begleiten. Aber der lang erduldete Zwang rächt sich. Seine Wagnerbegeisterung will sich Luft machen. Da sich ihm kein anderes Blatt öffnet, erblicken seine ersten schriftstellerischen Leistungen in einem demokratischen Organ: der »Abendpost«, in Gestalt von Berichten über Wagners neueste Züricher Schriften, sowie allerlei musikalische und literarische Besprechungen, das Tageslicht. Zum Glück läßt auch die endliche Befreiung des Musikers in ihm nicht lang mehr auf sich warten. Der »Lohengrin«, bei dessen denkwürdiger Erstaufführung durch Liszt in Weimar am 28. August 1850 er gegenwärtig ist, bringt ihm die Erlösung. Nun steht es in ihm fest, daß er nach beendigten Universitätsstudien sich der Musik in die Arme werfen müsse. Doch noch rascher kommt er ans Ziel. Bei einem Septemberbesuch in Ötlishausen überrascht ihn Wagners Vorschlag, »nächsten Winter unter seiner Leitung praktische Studien in Zürich zu machen und abwechselnd mit Ritter daselbst die Oper zu dirigieren«.

Schwere Kämpfe folgen. Vater wie Mutter verhalten sich ablehnend, obwohl Wagner und Liszt brieflich in überzeugendster Weise für Hans das Wort nehmen. Da macht ein Schreiben Wagners, das Karl Ritter Hans überbringt, allem Zögern ein Ende. Über Nacht ist Hans aus Schloß Ötlishausen entschwunden. Zu Fuß wandert er mit dem Freunde zwei Tage lang zu Wagner nach Zürich. Dem Vater, der, sein Ziel erratend, ihm nacheilt, wirft er sich zu Füßen und fleht ihn an, ihn Musiker werden zu lassen. Unter Vorbehalt des Einverständnisses Franziskas, erteilt dieser nun seine Zustimmung. Besänftigend schreibt Wagner im Oktober 1850 noch einmal an Eduard von Bülow und faßt sein Urteil über dessen Sohn schließlich in den Worten zusammen: »Ich muß es dahingestellt sein lassen, ob es Sie erfreut, wenn Sie jetzt durch mich erfahren, daß Ihr Sohn mich durch die Stufe, auf die er bereits als Künstler gelangt ist, wahrhaft überrascht hat, daß ich in ihm einen ganz außerordentlich befähigten und schnell entwickelten Künstler erkannt habe, und so große Hoffnungen auf ihn setze, daß ich – verzeihen Sie mir! – Ihre mir etwa zugezogene Ungeneigtheit für jetzt gegen den Gewinn dieser Hoffnung mit in den Kauf nehme, da ich weiß, daß auch diese Ungeneigtheit durch Gewährung des Erfolges sich gewiß verlieren wird. Ja, ich weiß, Sie danken mir einst ebenso sehr, als Sie Ihren Sohn lieben!«

Am 16. Oktober leitet Hans bereits mit bestem Erfolg, die erste Oper: »Die Regimentstochter«. Binnen zehn Tagen führt er viermal den Dirigentenstab im Züricher Theater. Mit Ritter zusammen erhält er monatlich 50 Gulden Gehalt. Sie wohnen vier Treppen hoch und frühstücken, um den teureren Kaffee zu sparen, eigenhändig zubereitete Wassersuppe. Ihr Mittagsmahl verzehren sie bei Wagner, dessen Frau sich liebevoll ihrer annimmt. Wiederholt tritt Bülow auch als Klavierspieler in Konzerten auf. An einem Theaterstreit scheitert jedoch schon im Dezember die Weiterführung der begonnenen Tätigkeit. Mit ihm zugleich tritt Wagner von der Oberleitung zurück. In St. Gallen aber bietet sich alsbald Ersatz. Hier arbeitet er selbständig als Musikdirektor, trotz eines aus Dilettanten zusammengesetzten Orchesters, tapfer bis zu Ablauf der Saison fort. »Er hat fast aus nichts eine Oper geschaffen«, berichtet der erfreute Vater nach einem Besuch, bei dem er den »Freischütz« gehört hatte. »Hans dirigierte, ohne die Partitur anzusehen, in jeder Beziehung als Meister«.

Die Mutter aber zürnte. Vergebens rechtfertigt sich Hans der Schwester gegenüber! »Daß ich die größte künstlerische Erscheinung unseres Jahrhunderts und vielleicht noch von hoher welthistorischer Bedeutung erkannt habe, hat in mir Ambition, Selbstgefühl, Lebenstrieb geweckt. Es wurde mir klar, daß ich ein Geisteigener dieses Mannes sein könnte, sein Schüler, sein Apostel zu werden vermöchte, und mit einem solchen Ziele schien mir das Leben lebenswert«. Erst als Hans – nachdem er in einem Züricher Konzert, in dem Wagner die Eroica aufführt, die Lisztsche Bearbeitung der »Tannhäuser«-Ouvertüre gespielt – seine St, Gallener Tätigkeit abgeschlossen hat, wendet sich Franziska ihrem Sohne wieder zu.

Nach Weimar wies ihn Wagners Rat, damit er bei Liszt seine pianistische Ausbildung vollende. Dorthin führte ihn im Juni 1851 sein Weg. Er kam zur rechten Zeit, um der musikalischen Glanzepoche froh zu werden, mit der Liszts Genius der klassischen Musenstätte ein reichliches Jahrzehnt hindurch zu dem seltenen Glück einer zweiten Hochblüte verhalf. Dank Liszt ward Weimar der Ausgangspunkt der großen musikalischen Bewegung, die sich an seinen und Wagners Namen knüpft. Staunend blickte man auf Liszts epochemachende, neue Kunstideale verkündende Wirksamkeit als Orchesterleiter im Konzert und Theater, als Begründer einer großen Pianistenschule, wie als Tonschöpfer, auf sein beispiellos kühnes Eintreten für die angefeindeten Wagner und Berlioz, für die noch vielumstrittenen Schumann, Chopin, Franz, für die noch unbekannten Raff, Cornelius, Rubinstein, Lassen und andere. Wer den Flügelschlag einer neuen Zeit rauschen hören, ihren lebendigen Odem spüren wollte, kam herbei. Wo sah die Welt ein ähnliches Zusammenströmen edler Geister aus allen Gebieten des Wissens und der Kunst, aller Größen der Zeit, Männer und Frauen, wie damals in den Tagen der Weimarer »Altenburg«, des weltberühmten Musenhofes Liszts und der Fürstin Wittgenstein? Wie hatte nicht auch Hans von Bülow, der Mitbewohner der Altenburg, sich elektrisiert fühlen müssen, da er sich in diesen hochgestimmten Kreis aufgenommen sah? Liszt zieht ihn an sich, er beschäftigt sich mit seinem Spiel, seinen Kompositionen, »Ich bin auf der Altenburg à peu près erster Minister«, schreibt er im März 1852 seiner Mutter. Seine Devise ist »honnête et exalté«. Er lernt den ihn besonders anziehenden Berlioz und ungezählte bedeutende Künstler und Menschen kennen. Dionys Pruckner, Karl Klindworth, Alexander Winterberger, Hans von Bronsart, später Peter Cornelius, Tausig sind seine Mitschüler. Den Stuttgarter Freund Raff findet er wieder, mit Joachim, dem jungen Konzertmeister der Hofkapelle, wie mit deren Solovioloncellisten Coßmann schließt er sich eng zusammen. Er findet Schülerinnen, erregt als Mitarbeiter an Brendels »Neuer Zeitschrift für Musik«, vornehmlich durch seine Polemik gegen die Liszt- und Wagnerfeindlichen »Grenzboten« und einen etwas hahnebüchenen Angriff auf Henriette Sontag, Sensation und debütiert am 22. Juni 1852 bei Gelegenheit des von Liszt geleiteten Musikfestes in Ballenstedt mit dem Klavierpart von Beethovens Chorphantasie vor einer größeren Öffentlichkeit.

Im Februar des folgenden Jahres erteilt ihm sein Meister den Reisesegen. Doch ungeachtet der zahlreichen Empfehlungsbriefe, die er ihm nach Österreich auf den Weg gibt, und in deren einem es heißt: »Ich erblicke in ihm meinen legitimen Nachfolger, meinen Erben von Gottes und seines Talentes Gnaden«, bringen die ersten im März in Wien gegebenen Konzerte seinem Schützling nur bittere Enttäuschungen: leeren Saal, kargen Beifall, ungünstige Kritiken, erhebliche Kosten. Bülows Briefe zeigen ihn in verzweifelter Lage. Erfreulicher verlief sein Auftreten in Preßburg und Pest, – aber auch hier ließen ihn die gehofften Einnahmen im Stich. Bedeutende Erfolge erspielte er sich erst im September im Dresdner Hoftheater, sowie bei dem von Liszt dirigierten Karlsruher Musikfest, obwohl er durch den kurz zuvor erfahrenen Tod seines Vaters in schmerzlichste Erregung versetzt worden war.

Die festlichen Karlsruher Tage erhielten noch ein besonders festliches Nachspiel durch einen Ausflug nach Basel, wo Liszt ein Zusammentreffen mit Wagner verabredet hatte. Dahin gaben ihm die Fürstin Wittgenstein und ihre Tochter Prinzessin Marie samt Bülow, Joachim, Cornelius, Pruckner, Reményi und Richard Pohl das Geleite. Wagner las ihnen seine »Walküre« vor. Sein von den Damen erbetener Vortrag auch der übrigen Teile der »Nibelungen«-Dichtung erfolgte erst in Paris; denn er hatte die Bedingung daran geknüpft, daß sie an der von ihm und Liszt beabsichtigten Reise dahin teilnahmen. Damals kreuzte die jugendliche Cosima Liszt, seine nachmalige Gattin, zum ersten Male die Wege des Dichterkomponisten. Bülow mit seinen Gefährten wandte sich nach zwei in Basel genossenen »schönen Tagen, wo Liszt mit ihm in Kirschwasser Brüderschaft trank«, heimwärts.

Angemessene Schätzung seiner Künstlerschaft begegnete ihm im Norden Deutschlands, wo man ihn im Winter 1853-54 in Berlin, Bremen, Hamburg, Braunschweig kennen lernte. Kurze Zeit ließ er sich dann im nächsten Winter das Amt eines Vorspielers und Musiklehrers in einem polnischen Grafenhause in Chocieszewice in der Provinz Posen aufbürden. Doch entschlüpfte er ihm schnell; denn kaum ließ er sich im Dezember wieder in Berlin hören, als ihn der Theoretiker Marx mit richtigem Blick als »Klavierspielprofessor« für das von ihm und Julius Stern geleitete Konservatorium gewann, dessen Mitbegründer Theodor Kullak sich von ihnen trennte. Damit hat Bülow, wie er sagt, »nun endlich den einen Fuß in den Steigbügel hineingebracht«. Im April 1855 tritt er seine Lehrtätigkeit an. Schon im Mai erhält er die Aufforderung der Prinzessin von Preußen, ihrer Tochter Prinzessin Luise – der nachmaligen Großherzogin von Baden – während ihres Berliner Aufenthaltes täglich eine Klavierstunde zu geben. »Die Prinzessin-Mutter«, schreibt er, »hat mich mit Liebenswürdigkeit überhäuft – mir zu Ehren eine Matinee bei sich veranstaltet, weil sie gefunden, ›daß ich noch zu wenig bekannt in Berlin sei und daher bekannter zu machen‹, – und zu dieser Matinee eine große Anzahl anderer Hoheiten mit deren Gefolge gebeten, auch künstlerische Größen wie Meyerbeer, den Hofmaler Hensel usw.« Auch die Herzogin von Sagan lädt ihn ein, bei Gelegenheit eines Besuchs des Prinzen und der Prinzessin von Preußen zu ihr nach Sagan zu kommen und dem Prinzenpaar vorzuspielen. Vorbei ist nun die Zeit der schweren Sorgen, und vor seiner Tür steht wenn auch nicht das Glück – für das seine Natur nicht angelegt ist –, so doch der Ruhm.

Neun Jahre lag Bülow der übernommenen Lehrtätigkeit ob. Er blieb ihr treu, auch als Marx aus der Direktion des Konservatoriums ausschied, diese Stern allein überlassend. Tief und groß erfaßte er seinen Lehrberuf. Mit welcher Gewissenhaftigkeit er ihn ausübte, dafür erbringen die Berichte und Zeugnistabellen, die seine Gattin dem dritten Briefband beifügte, einen imponierenden Beleg. Die Genauigkeit und Klarheit, die jede seiner Darbietungen am Flügel wie im Orchester auszeichnete, zeitigte, in Verbindung mit seiner hohen geistigen Potenz, auch bei seinem Unterricht so ersichtliche Früchte, daß alle, die ihn genossen, freudig bekennen, wieviel sie ihm danken.

Selbstverständlich blieb Bülows Arbeitsfeld nicht auf das Lehren beschränkt. Auch auswärts vielfach auftretend, veranstaltete er mit Laub und Wohlers Triosoireen, in denen er den Berlinern allerhand Neues zu kosten gab und mit Liszts H-moll-Sonate seine neudeutsche Propaganda begann. Zuvor schon hatte er Stern veranlaßt, in seinen Orchesterkonzerten mit einem »aufrührerischen« Liszt-Abend (Dezember 1855) vorzugehen, in dem » Préludes- und »Tasso« samt dem 13. Psalm und einem Ave-Maria vorgeführt wurden und Bülow das Es-dur-Konzert spielte. Dies letztere glanzvolle Stück, dessen Hauptthema Liszt scherzend die Worte unterlegte: »Das versteht ihr alle nicht!«, wurde eins der Schlachtrosse Bülows, mit dem er an exponierter Stelle, wie im Leipziger Gewandhaus, als Liszt am 26. Februar 1857 seine symphonischen Dichtungen » Préludes« und »Mazeppa« dirigierte, und bei dem vom Meister geleiteten Aachener Musikfest im Juni 1857 debütierte, um es weiter unzählige Male hören zu lassen.

Damals nahmen die Preßfeldzüge Bülows ihren Anfang. Da seine Leistungen unanfechtbar waren, griff man die Komponisten an, deren Schöpfungen er Gehör verschaffte. Der bei fortwährendem Kränkeln doppelt reizbare junge Heißsporn blieb, mit scharfer Zunge und spitzer Feder bewaffnet, die Antwort nicht schuldig. Herausfordernd bezeichnete er die Berliner Kritik (unter Anspielung auf Wüerst, Engel, Gumprecht) als »lahm, bucklig und blind«. Als dagegen Wilhelm Rust, der als erste Bachautorität anerkannte langjährige Herausgeber der großen Bachausgabe und spätere Leipziger Thomaskantor, bei Besprechung eines Bachvortrags von Bülow verschiedenes ausgestellt hatte, besuchte letzterer ihn sofort und bat, ihm eine Anleitung zum richtigen Nachspiel zu geben, die ihm bereitwilligst erteilt wurde Nach Mitteilungen Rusts an d. Verf.. Daß der mit seiner Kunst ganz in Bach wurzelnde Rust es vor mehr denn fünfzig Jahren mit seinen Idealen vereinbar fand, dem von seinen Berliner, Leipziger und Allerwelts-Kollegen verfemten Tonschöpfer Liszt warmes Verständnis entgegenzubringen, ihm sogar eine Sonate: »Beethoven« zuzueignen, soll ihm unvergessen bleiben, wie sich überhaupt die Musik gelehrten Berlins, Weitzmann, Dehn, Marx, gleich dem Königsberger Louis Köhler und dem Prager Ambros, am ehesten zu Liszt bekannten.

Sowohl durch Klavierabende, in denen Bülow – wie sein Meister Liszt dies zuerst gewagt hatte – das mit Vorliebe historisch angeordnete Programm allein bestritt, als in Orchesterkonzerten, die er veranstaltete, war er mit äußerster Selbstlosigkeit bemüht, den Hauptvertretern der verpönten Zukunftsmusik, Berlioz, Liszt, Wagner, Boden zu gewinnen. Der heftigen Opposition, die ihm dafür lohnte, wußte er, wenn auch nicht eben in gemäßigter Weise, zu begegnen. Als in einem seiner Orchesterkonzerte, am 14. Januar 1859, nach Liszts symphonischer Dichtung »Die Ideale« – wie früher an gleicher Stelle nach Wagners »Faust-Ouvertüre« – Zischlaute hörbar wurden, »trat«, wie seine Mutter schreibt, »zu unser aller Entsetzen Hans ganz vor ans Orchester und sprach laut: ›Ich bitte die Zischenden, den Saal zu verlassen, es ist hier nicht üblich, zu zischen‹ ... Man erwartete eine Explosion, die jedoch nicht erfolgte.« In der Presse aber ging ein Sturm los. Wohl schwieg, als in einem späteren Konzert Bülows, am 27. Februar, Liszt selbst sein Werk dirigierte, jede Opposition, ja das Publikum war, laut Franziska von Bülow, begeistert. Selbst die Freunde Bülows aber konnten ihr Bedenken gegen sein Vorgehen nicht unterdrücken. Tausig schrieb damals an Liszt: »Ich muß gestehen, sein Benehmen war mir etwas zu revoltierend, und ich hatte es für viel würdiger seinerseits gefunden, wenn er die Leute hätte zischen lassen ... Diese Schroffheit verdirbt alles«. La Main, Briefe an Liszt. II. Nr. 128, Leipzig, Breitkopf & Härtel. Auch Pauline Biardot, die Liszt befreundete große Sängerin und seine einstige Schülerin, ließ einen Mahnruf an den Meister ergehen. »Ich bin glücklich«, schreibt sie ihm am 14. März 1859, »daß Sie selbst der Aufführung Ihrer ›Ideal‹ in Berlin präsidiert haben. Ich zweifle nicht, daß das Publikum alles, was Sie ihm in eigener Person darbieten, stets günstig aufnehmen wird, – aber ich bin immer in Sorge, sobald Hans von Bülow und die anderen Fanatiker sich damit befassen. Überspannt, unduldsam, ja bis zur Grobheit heftig, wie sie oft sind, bringen sie der Sache, der sie nützen wollen, nur den größten Schaden. Skandalszenen, die sie hervorrufen, geben ihrer Person etwas Lächerliches, das unwillkürlich dann auf ihre Sache, also die Ihre, zurückfällt«. A. a. O. Nr. 136.

Zu jener Zeit schon stand Bülow auf der Höhe pianistischer Meisterschaft, Über sich sah er nur den Unerreichbaren: Liszt, neben sich – da Tausig noch inmitten seiner Sturm- und Drangjahre stand – nur Rubinstein. Diesen, seinen Rivalen, wußte er, dessen vornehme Natur den Neid nicht kannte, hoch zu schätzen. »Rubinstein ist eine gewaltige Individualität und ein großer Kolorist«, schreibt er einmal, und ein andermal an Frau Jessie Laussot: »Glauben Sie mir, mit Ausnahme einiger Werke von Beethoven und anderer höre ich ihn mit mehr (objektivem) Genuß selbst falsch spielen als mich selber richtig. Temperament bleibt doch die Hauptsache, physische Kraft ist auch nicht zu verachten. Wenn ich mich maßvoller, kaukasischer aufführe, so ist das nécessité, nicht vertu.« Nach Liszts Tode war Bülow der vollendetste Virtuos der Welt. Unfehlbare Technik im Dienst des gebildetsten musikalischen und ästhetischen Geschmacks, tiefe Durchdringung aller Charaktere und Stilarten, phänomenales Gedächtnis wiesen ihm die klavieristische Führerrolle zu. Er selbst verschwand hinter dem Kunstwerk; nur um dessen vollkommene Darstellung war es ihm zu tun. In bezug auf ihn schrieb uns Liszt am 25. Oktober 1871: »Seine vollendete Meisterschaft als Virtuos – im schönsten Sinne des Wortes – steht im Zenit. Für ihn paßt Dantes Ausdruck: ein Meister derer, die wissen.«

Mittlerweile hatte sich in Bülows Leben eine wichtige Veränderung vollzogen. Seit dem Herbst 1855 hatte seine zurzeit in Berlin lebende Mutter auf Ersuchen Liszts dessen beide bisher in Paris erzogene Töchter zu ihrer weiteren Ausbildung in ihr Haus genommen. Hans war ihr Lehrer im Klavierspiel. »Diese wunderbaren Mädchen«, bekennt er am 13. Juni 1856 seiner Freundin Frau Laussot, »tragen ihren Namen mit Recht, – voll Talent, Geist und Leben sind sie interessante Erscheinungen, wie mir selten vorgekommen. Ein anderer als ich würde glücklich sein, mit ihnen zu verkehren. Mich geniert ihre offenbare Superiorität, und die Unmöglichkeit, ihnen genügend interessant zu erscheinen, verhindert mich, die Annehmlichkeit ihres Umgangs so zu würdigen, wie ich es möchte.« Ein Jahr später, am 18. August 1857, stand er mit Cosima Liszt, der jüngsten der Schwestern, am Altar der Hedwigskirche in Berlin. Drei Tage zuvor schrieb er an Liszt! »Unmöglich vermag ich Ihnen die Gefühle der Dankbarkeit und Ergebenheit auszusprechen, die mich beseelen, wenn ich des Glückes gedenke, das ich Ihnen von neuem danken soll, wie ich Ihnen ja alles verdanke, was sich in meinem Leben, das ich von Weimar an datiere, Glückliches ereignet hat«.

Auf ihrer Hochzeitsreise nach dem Genfer See besuchten sie Richard Wagner in Zürich und wohnten bei ihm. »Ich wüßte wirklich nichts zu nennen«, steht in einem Briefe Bülows an Stern zu lesen, »was mir solche Wohltat, solche Erquickung gewähren könnte, als das Zusammensein mit dem herrlichen, einzigen Manne, den man wie einen Gott verehren muß. Aus aller Misere des Lebens taue und tauche ich auf in der Nähe dieses Großen und Guten.« Und in einem Schreiben an Brendel: »Wagner ist ein einziger Mensch! Ein so erstaunlicher produktiver Reichtum! Die Nibelungen, wie ich sie jetzt durch ihn kennen lerne, sind ein Werk, von dessen Erhabenheit man sich kaum einen Begriff nach den früheren Opern bilden kann, ein Werk, das, ich möchte sagen, in kommende Jahrhunderte hineinragt. Und dieser gigantische Humor!«

Liszts ältere Tochter Blandine vermählte sich im Oktober desselben Jahres in Florenz mit dem Pariser Advokaten und nachmaligen Minister Napoleons III. Emile Ollivier, wurde ihrem ehelichen Glück aber durch einen frühen Tod im September 1862 entrissen. Auch das jüngste der Geschwister, der dem Rechtsstudium in Wien obliegende, reichbegabte Daniel, erlag im Dezember 1859 im Hause seiner Schwester, Frau von Bülow in Berlin, einem Brustleiden.

Wagner nennt in einem Brief an Eliza Wille »Fünfzehn Briefe von Richard Wagner.« Berlin, Gebr. Paetel, 1894. vom 9. September 1864 die Ehe, die »die junge, ganz unerhört seltsam begabte Frau, Liszts wunderbares Ebenbild«, mit Bülow geschlossen hatte, »eine tragische«. Sie wurde zwölf Jahre später gelöst, und Cosima von Bülow, die vom Vater wie vom Gatten gelehrt worden war, in unbegrenzter Verehrung zu Wagner aufzublicken, wurde die Gefährtin des Einsamgewordenen, der mit ihr vereint die Verwirklichung seiner menschlichen wie künstlerischen Ideale erleben durfte.

Doch greifen wir dem Gang der Ereignisse nicht weiter vor! Noch sehen wir Bülow in »der Knechtschaft der Berliner Sandmetropole«. Zwischen Unterrichten und Konzertieren teilt sich sein Wirken. Der Kampf währt fort, aber die Anerkennung steigert sich. Seine geistige Bedeutung macht sich auch außerhalb der Kunstkreise geltend. Unter den Ersten der Zeit sieht er seine Freunde. Dauernd erfreut er sich der Gunst der Prinzessin von Preußen, der späteren deutschen Kaiserin. Er spielt viel bei Hofe und empfängt 1858 das Prädikat eines königlich preußischen Hofpianisten, dem sich einige Jahre darauf der philosophische Doktortitel – eine Auszeichnung seitens der Universität Jena – gesellt. Orden schmücken ihn, wie er sie. Überall begehrt man ihn zu hören. Zu seinen Soireezyklen, seinen Beethoven-, Schubert-, Schumann-, Chopin-, Liszt-Abenden drängt sich die Welt. Er entzückt in Leipzig, Dresden, Löwenberg – wo er beim Fürsten Hohenzollern-Hechingen ein erwünschter Gast ist –, in Prag, Wien, Weimar – bei der dortigen Tonkünstlerversammlung 1861 dirigiert er Liszts »Faust-Symphonie« auswendig –, in Stuttgart, Karlsruhe und allerorten in Deutschland, wie er in Paris – wo er den »Tannhäuser«-Skandal mit erlebt –, in Brüssel, Amsterdam, Petersburg, Moskau Begeisterung und Lorbeeren erntet. Die Eisenbahnfahrten benützt er dazu, Musikstücke lesend auswendig zu lernen, um sie dann »inwendig«, wie er sagt, zu spielen. In Berlin übernimmt er 1863 auch die Leitung der Konzerte der unter dem Protektorat des Fürsten von Hohenzollern neubegründeten »Gesellschaft der Musikfreunde«. Er legt sich ein erdrückendes Übermaß von Verpflichtungen auf. »Ich komme nicht zum Schaffen in dieser Atmosphäre«, klagt er schon im Oktober 1859 dem Freund Cornelius, und an andrer Stelle: »Das verwünschte Klavierspiel, das viele Lektionieren macht mich produktionsunfähig«. Auch in einem späteren, an uns gerichteten Schreiben sagt er: »Virtuos und Komponist können nicht Arm in Arm ernste Kritik in die Schranken fordern«. Hätte gleichwohl ein heiliges Muß in ihm gesprochen, er würde seinem Schöpferdrang Raum geschafft haben.

Daß ein Musiker von so glänzendem Geiste wie Bülow nur Geistvolles, Apartes, formsicher Gestaltetes hervorbringen konnte, versteht sich von selbst. Aber seinen Herzschlag vernehmen wir selten in dem von ihm Geschaffenen. Er selber sagt freilich: »Im Grunde gibt's doch keine andere als Verstandesmusik. Die ›Phrase‹ kommt aus dem Gefühl; Gemüt heißt Gedankenlosigkeit.« Seine künstlerische Persönlichkeit kommt weniger melodisch als in gewählter Harmonik zum Ausdruck. Der Wille mehr denn innere Notwendigkeit erscheint bei ihm als treibende Kraft. Darum interessiert, was er gibt, den Musiker, ist es dem musikalischen Feinschmecker eine willkommene Gabe, indes der laienhafte Hörer den zündenden Funken vermißt, der ihn packt. So konnte er als Tonschöpfer nicht populär werden.

»Bülow«, sagt Louis Köhler in einer Besprechung des Klavierstücks » Innocence« Signale 1879, Nr. 25., ist als Komponist zu schwer verständlich und spielbar, zu ungewöhnlich – niemand spielt ihn. Seine Kompositionen sind in der Tat, auch wenn sie leicht sind, schwer, auch wo sie klar sind, nicht unmittelbar verständlich, und ungewöhnlich auch dann, wenn sie gewöhnlich sind, – die Worte leicht, klar, gewöhnlich, nämlich vom Standpunkte des Herrn von Bülow selbst genommen. Er gehört zu den musikalisch schaffenden Rittern vom Geiste, wie er sich auch nur mit dem Apartesten befaßt und nichts Leichtes, Gewöhnliches zu erdenken vermag. Er verwendet in seinen Kompositionen eine Art geistig destillierten harmonischen Materials, das schon an sich das Interesse auf sich zieht. Es sind dies Erzeugnisse, in welchen selbst die harmonische Spekulation in allerlei fein gesuchten und gefundenen Details ihre Art von Genuß gewährt, aber den besonderen Gusto freilich bei den Spielern voraussetzt.«

Bülows op. 1 ist ein Liederwerk, ebenso sein op. 5 und 8, obgleich er seiner Meinung nach »nicht über eine lyrische Ader verfügen kann«. In op. 1 tritt aus der Reihe der übrigen, die – von der freieren Modulation abgesehen – mehrfach an Schumann und Franz anklingen, das eigenartige, überaus zart gestimmte zweite Lied: »Wie des Mondes Abbild zittert« hervor, dessen leise Sechzehntelbegleitung wie Silberstrahlen über den Wogen zu zittern scheint. In op. 5 reichen wir dem von der Palme träumenden »Fichtenbaum«, nächst ihm dem melodischen »Wunsch« und dem warm empfundenen »Volkslied« den Preis.

Zwei Werke, op. 15 und 29, eignete Bülow gemachtem Chore zu. Die ersten fünf a cappella-Gesänge sind vorwiegend polyphon gehalten. Auf Popularität sind sie schon ihrer nicht leichten Modulation halber nicht angelegt. Am ehesten dürfte sich das »Osterlied« op. 29 Freunde erwecken.

Zwischen den ersten Vokalwerken stehen Klavierkompositionen im vornehmen Salongenre. Der brillante Klaviersatz, die instrumentalen Effekte verraten die Virtuosenhand, der sie entstammen. »Die Rêverie op. 7 gehört zu den hervorragendsten Produkten der modernen Klavierliteratur im gediegensten Sinne«, rühmen die Wiener »Blätter für Theater und Musik«. Die 1859 erschienene »Mazurka-Fantasie« op. 13, ein feines Werk im Chopin-Lisztschen Geiste, zeichnete Liszt durch eine »prachtvolle« Orchesterbearbeitung aus. In ihr und dem Impromptu »Elfenjagd« op. 14 sah der Komponist selbst »einen sehr bedeutenden Fortschritt«, nachdem er sein op. 11, eine Leidenschaft atmende Ballade, – Louis Köhler gegenüber – als »seine bis dato erträglichste Arbeit« bezeichnet hatte. Eleganz und Pikanterie geben »drei charakteristischen Walzern« op. 18 das Gepräge. Als moderner Musiker geht Bülow aufs Charakterisieren aus. Seine Musik soll nicht nur klingen, sie soll auch etwas bedeuten, etwas sagen. Bezeichnend ist die Benennung seiner Stücke, die sich genau mit dem Inhalt deckt. Man sehe daraufhin nur die erwähnte leicht und luftig dahinhuschende »Elfenjagd« oder die graziöse »Lacerta« op. 27 an.

Verschiedene Arbeiten größerer Form: ein Quartett, das Liszt 1851 in Weimar spielen ließ, ein Klaviertrio, eine Sonate, von denen seine Briefe sprechen, hat ihr Schöpfer der Öffentlichkeit vorenthalten. Zwei Duos für Klavier und Geige, die er mit dem damaligen Weimarer Konzertmeister Edmund Singer für Konzertzwecke verfaßte und vortrug, gab er, gleich mancher seiner Arbeiten, keine Opuszahl auf den Weg. Seine numerierten Werke hat er überhaupt nicht über 30 gebracht.

Läßt Bülows Klaviersatz Liszt als sein Vorbild erkennen, so deutet sein Orchestersatz mehr auf Berlioz hin. Dem Orchester schenkte er eine Ouvertüre und einen farbenglänzenden Marsch zu Shakespeares »Julius Cäsar« op. 10, eine Huldigung für Napoleon III. Später fügte er noch Zwischenaktsmusik hinzu. Mit dem Trauerspiel erschien Bülows Musik in München und Pest auf der Bühne, erlebte aber, während sie an letzterem Ort gefiel, an ersterem – wie der Komponist uns schrieb – »beim großen Publikum kaum einen succès d'estime«. Er fällte später selbst in einem Briefe an Raff das wohl nicht gerechtfertigte Verdammungsurteil: »Cäsar war unreif und ist nun – faul«.

Vier Charakterstücke für Orchester op. 23 sind geistreich kombinierte Musik. Sie bekunden die fertige Hand wie die Noblesse dessen, der sie schuf. Zündstoff fürs Publikum enthalten sie nicht.

Die vornehmste Stelle unter des Künstlers Orchesterwerken behaupten die Orchesterphantasie »Nirwana« op. 20 und die Ballade »Des Sängers Fluch« op. 16. Liszt bezeichnete erstere uns gegenüber als »ein äußerst interessant gearbeitetes, mit merkwürdiger Logik konstruiertes Werk«. Beim Hören wirkt es in seinem reflektiven Grundcharakter, in dem Grau in Grau seiner Färbung tief niederdrückend. Es will die Tragik des menschlichen Daseins zum Ausdruck bringen. Kein Lichtblick erhebt uns, kein Aufschwung, kein wohltuender Kontrast belebt diese bei allem Dissonanzenreichtum eintönige Düsternis, die Ausgeburt eines verzweifelten Pessimismus. Der Komponist selbst nennt Nirwana »einen Selbstmordversuch in Tönen«.

Äußerst interessant ist Wagners im Oktober 1854 gefälltes Urteil über das 1853 entstandene, 1866 umgearbeitete Werk Nach den »Bayreuther Blättern« vom Mai 1900 in H. v. Bülows Briefen V wiedergegeben.. Einige besonders charakteristische Sätze seien ihm entnommen: »Deine Erfindung hat mich sogleich betroffen. Deine Gabe hierfür ist unverkennbar stark ... Die thematische Struktur in Anlage und Ausführung ist groß und übersichtlich ... Die Charakteristik der Motive ist deutlich ... Wenn ein Musikstück Stimmung hat, so ist es dieses: daß es eine gräßliche Stimmung ist, ist eine andere Sache ... Ich kann somit nicht anders als Dir Meisterschaft zusprechen, so daß ich der Meinung bin, Du kannst alles machen, was Du willst. Wenn ich dagegen – in bezug auf das Formelle – ein gründliches Bedenken habe, so ist es Dein Verhalten zum harmonischen Wohlklang ... Ich weiß gewiß aus Erfahrung, daß es Gegenstände auch der musikalischen Darstellung gibt, die gar nicht anders auszudrücken sind, als daß man für sie auch harmonische Momente auffindet, die dem Ohre des musikalischen Philisters verletzend vorkommen müssen. Erkannte ich dies beim eigenen Arbeiten, so leitete mich zugleich auch immer ein ganz bestimmter Trieb, die harmonische Härte soviel wie möglich wiederum zu verdecken und endlich so zu stellen, daß sie als solche (meinem Gefühle nach) endlich gar nicht mehr empfunden werden sollte. Nun kann ich noch nicht die Empfindung los werden, als ob es Dir fast entgegengesetzt ginge, nämlich als ob es Dir recht darauf ankäme, daß die Härte als Härte empfunden werde, und am übelsten tritt mir das da hervor, wo ich die ganze Empfindung sich eigentlich bloß in dieser Härte kundgeben sehe ... Ich falle in meine alte Schwäche zurück, die mich glauben macht, daß die Kunst eben darin bestehe, gerade die seltsamsten, ungewöhnlichsten Empfindungen dem Hörer so mitzuteilen, daß seine Aufmerksamkeit nicht durch das Material des Gehöres abgelenkt werde.«

Der Uhlands Dichtung nachgeschaffenen Orchesterballade »Sängers Fluch« rühmte Louis Köhler »Vertiefung in den poetischen Stoff bei Wahrung aller rein musikalischen Bedingungen « nach, und Liszt nennt sie »vornehm, frappant, sympathisch und stolz geformt«. Ihre »chevalereske Haltung, das Aparte und Nervöse ihres Stils entzücken« ihn, und er mahnt Bülow, seine eigenen Werke »nicht zu verleumden« La Mara, Briefwechsel zwischen Liszt u. Bülow. Nr. 143. Leipzig, Breitkopf & Härtel 1898.. Ihre Form geht, ohne Anlehnung an ein Vorbild, unmittelbar aus Uhlands Gedicht hervor, dem sie sich in klarer Gliederung anschließt, die Hauptmomente durch thematische Behandlung zusammenfassend. Glücklich in der Erfindung, meisterlich im formalen Aufbau wie in der Instrumentation, war, scheint es, nur die übergroße Zurückhaltung des Komponisten ihrer weiteren Verbreitung hinderlich. Immerhin hat sie mehr wie andere seiner Werke den Weg in die Konzertsäle gefunden. Nach ihrer erstmaligen, von lebenden Bildern begleiteten Aufführung im Berliner Viktoriatheater, am 30. Januar 1863, schrieb Bülow an Julius Stern: »Ich habe geglaubt, das Möglichste von Zahmheit geliefert zu haben. Aber der ›Effekt‹ zeigte mir heute, daß ich mein musikalisches 1793 nie werde ganz verleugnen können.«

Es gab Zeiten, wo Bülow sich mit Opernplänen trug und in Richard Pohl den Dichter eines »Merlin« zu finden hoffte, dem er tönendes Leben zu verleihen sich sehnte, »Eine Oper – Gestalten – Menschen – Halbgötter, einen Satan? Welch rasende Wollust!« ruft er im Juli 1858 in einem Brief an den Freund aus. Zehn Jahre später (24. August 1868) äußert er resigniert zu Cornelius: »Tue, wie Dir derjenige rät, der › faute de mieux‹, d. h. weil er dem Schaffen entsagen mußte, sich aufs Wirken für schönes Geschaffene gelegt hat«. Und nach einem weiteren Jahrzehnt ungefähr bekennt er Hans von Bronsart, daß »die Überzeugung von seiner Impotenz fest und tief« sei. Sich zu überschätzen lag ihm fern – lieber unterschätzte er sich. Wohl aber entschlüpft ihm noch später, als seine Feder 1883 zu der sehr von ihm verehrten Baronin Overbeck spricht, ein Wort der Bitternis! »Vielleicht – es ist eine Ewigkeit her – sprühte auch in mir einst ein Funke; aber er wurde in dem Meer von Begeisterung, das für Wagner und seinen Schwiegervater in mir wogte, untergetaucht und ertränkt. Heute vermag ich weder Enthusiasmus auszuströmen, noch blieben mir Glaube oder ein Ideal, das ich anbeten konnte.«

Ungleich dankbarer als Bülows Kompositionen nahm man seine Ausgaben älterer Meisterwerke der Klavierliteratur auf. Mit Recht erblickt man in ihnen, in denen er uns Händel, Scarlatti, Gluck, Weber, Mendelssohn, Chopin (letzteren in vorzüglichen Erläuterungen seiner Etüden) und andere nahe bringt, auch Cramers Etüden in Auswahl neu vorlegt, Muster sorgsamster Studien und tiefen Denkens. Die Höhe seines künstlerischen Erkennens, Empfindens und Könnens erschließt uns insbesondere seine wundervolle Ausgabe der Beethovenschen Klavierwerke op. 53 bis 129, Sie gehört zum Besten, was die Beethovenforschung geleistet hat. Sind Bülow doch auch Beethovens Sonaten »das musikalische Neue Testament«, wie er in Bachs »Wohltemperiertem Klavier« das »Alte Testament« ehrt. Seine Beethovenausgabe widmete er »dem Meister Franz Liszt«, den er in einer Anmerkung als »den unerreichtesten Beethovenkenner der Welt« bezeichnet, »als Frucht seiner Lehre«. Liszts Urteil über dieselbe lautete, daß sie »ein Dutzend von Konservatorien an Belehrung aufwiege«.

Die große Wandlung im Schicksal Richard Wagners, die der idealgesinnte junge König Ludwig II. von Bayern alsbald nach seiner Thronbesteigung herbeigeführt hatte, griff auch in Bülows Leben entscheidend ein. Der tief leidende Zustand, in dem dieser im Juli 1864 in Starnberg bei Wagner eintraf, ließ es letzteren, wie er Eliza Wille mitteilt, als dringlich erachten, den Freund »aus seiner wahnsinnig aufreibenden Kunstbeschäftigung zu reißen und ihm ein edleres Feld zu verschaffen. Es gelang leicht, den jungen König – für ihn war es wiederum sehr wichtig – zur Anstellung Bülows als seinen Vorspieler zu bewegen. Ich hoffe nun Bülow hier für immer bei mir zu haben. Beiden habe ich für uns alle nur ein Erlösungsmittel in Aussicht gestellt: höchstes gemeinsames Kunstschaffen und -Wirken.«

Noch im November des Jahres siedelte Bülow mit Gattin und zwei kleinen Töchtern nach München über. »Ich verhehle mir keineswegs die Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, die meiner dort warten können«, hatte er vorausgesagt. »Aber nach einem Rosenbette lechze ich nicht, nur nach einem möglichen Terrain, einem weniger sterilen und sterilisierenden als dem hiesigen.« Ungleich mehr der Dornen als der Rosen hatte jedoch auch München für ihn bereit. Wohl gab ihm die »neue Ära«, die durch Wagner und ihn musikalisch herbeigeführt wurde, zu großen Taten Gelegenheit. Seine Autorität begründete er in der bayrischen Hauptstadt, indem er sich auf Wunsch des Königs in einem von der Hofkapelle im Odeon veranstalteten Konzerte am 25. Dezember produzierte. Er spielte außer Beethovens Es-dur-Konzert Soli von Mozart und Bach, »um den zahlreichen Heulern über die Invasion von Zukunftsmusik die Mäuler zu stopfen«. Bald zeigte es sich: es galt den Geschmack des Publikums erst zu erziehen. »Wir Neulinge, Wagner, Cornelius und meine Wenigkeit«, läßt Bülow sich aus, »sind für München Luxus. Mendelssohns Oratorien sind hier noch nouveautés inédites, von Schumann kaum die populärsten Arbeiten bekannt.« Seine Pflichten erkennt er »in exklusiver Konzentration auf die Wagnersche Aufgabe«, und mitten hineingestellt in dieselbe sieht er sich durch die ihm übertragene Einstudierung und Leitung von »Tristan und Isolde«, deren Aufführung der König befiehlt. Hat er schon zuvor, nach Wagners Zeugnis, »mit Herstellung eines spielbaren Klavierauszuges das Unmögliche geleistet«, so vollbringt er durch Verlebendigung dieser ihm »bis zum Auswendigwissen jedes kleinsten Bruchteils vertrauten Partitur« auf der Bühne sein größtes Meisterstück. Bülow sieht in ihr, die München am 10. Juni 1865 mit dem Sängerpaar Schnorr in den Titelrollen beschert wird, »das wichtigste künstlerische Ereignis des Jahrhunderts«. »Wir sind alle wie im Traume«, schreibt er. Und Wagner erklärt durch die Darstellung sein Ideal für erreicht. Noch drei Wiederholungen erlebt das einzigartige Wunderwerk. Dann wird Schnorr, der unvergleichliche Sänger des Tristan, der noch in einem »geheimen« Konzert für den König mitgewirkt hat, in dem Szenen aus »Rheingold«, »Walküre«, »Siegfried« und »Meistersinger« zur Aufführung gekommen waren, plötzlich in Dresden von der Welt genommen. Auf Jahre hinaus verstummt ist wieder die hehrste Tontragödie.

Auch der »Fliegende Holländer« geht unter Bülows Taktstock über die Münchner Bühne, und die Privatkonzerte des Königs werden von ihm geleitet. Inzwischen nehmen Angriffe auf Wagner und seine Anhänger, denen die »Allgemeine Zeitung« bereitwillig ihre Spalten öffnet, einen immer breiteren Umfang an. Der herrliche Plan eines von Semper in München zu erbauenden Wagner-Festspielhauses wird demzufolge zu Wasser. Höfische, politische und klerikale Parteien beeifern sich unter dem Vorgeben, daß Wagner sich demagogischer Umtriebe, der Verschwendung auf Kosten des Königs, wie überhaupt eines schädlichen Einflusses auf seinen hohen Gönner schuldig mache, den Meister zu stürzen, und glauben triumphieren zu dürfen, als sie Ludwig II. die Einwilligung zu einem zeitweisen Fortgang Wagners von München abgedrängt haben. In Genf zunächst, dann weiter in Triebschen bei Luzern gibt sich der Verleumdete nun in Ruhe der Vollendung seiner großen Arbeiten hin. Besuche Bülows und der Seinen bringen Licht und Leben in seine Zurückgezogenheit,

Bülow harrt weiter heldenmütig in München aus. Den sich nun mit verdoppelter Wucht gegen ihn, den Vertreter Wagners, häufenden Anfeindungen bietet er tapfer die Stirn. Ein gerichtliches Nachspiel, das aus ihnen hervorgeht, endet selbstverständlich, und zwar in beiden Instanzen, zu seinen Gunsten. Er leitet, während der zukunftsfeindliche Franz Lachner, wenn auch seit 1865 beurlaubt, doch offiziell bis 1868 Hofkapellmeister bleibt, auf Befehl des Königs dessen Privatkonzerte, führt darin unter anderem Liszts »Heilige Elisabeth« auf, bereitet, nachdem er den »Fliegenden Holländer« zur Darstellung gebracht, auch »Lohengrin« und »Tannhäuser« vor, trifft dazwischen in Pest und Amsterdam, wo es den Werken seines Meisters und Schwiegervaters gilt, mit diesem zusammen, – erbittet aber endlich, der beständigen Ehrenkränkungen seitens der Münchner Feinde müde, im Juni 1866 seine Entlassung.

Der zwischen Preußen und Österreich ausbrechende Krieg findet Bülow in Triebschen bei Wagner. Von dort schreibt er am 21. Juni: »An einem Orte, wo ich so Unsägliches für mich, für Wagner gelitten, kann ich mit allergeringster Lebenslust selbst nicht weiter verweilen«. Im Oktober siedelt er zeitweilig nach Basel über, daselbst unterrichtend und Konzerte gebend. Der Januar 1867 bringt ihm, alsbald nach Fürst Hohenlohes Eintritt in das bayrische Ministerpräsidium an von der Pfordtens Stelle, die Ernennung zum bayrischen Hofkapellmeister im außerordentlichen Dienst, der im März die zum Ritter des Michaelsordens, im April die zum Direktor der in München neu zu organisierenden königlichen Musikschule folgt. Der Ruf seines Königs führt Bülow wieder nach dessen Residenz.

Noch ist Lachner nicht vom Amte zurückgetreten und sieht sich durch seine Partei demonstrative Huldigungen dargebracht. Doch »Lohengrin« und »Tannhäuser« werden unter Bülows Feldherrnstab lebendig. »Er spielt ihn«, schreibt Cornelius in bezug auf »Lohengrin«, »wie eine der großen Sonaten von Beethoven.« Auch der »Holländer« wird wieder aufgenommen. Der Unermüdliche bildet die ihm anvertraute Bühne zu einer Musteranstalt aus, in der die wertvollsten Neuschöpfungen der letzten Jahrzehnte neben den klassischen Opern durch ihn zu stilvoller Wiedergabe gelangen. Vorspielen beim König, große Konzerte mit Liszts »Tasso«, »Mazeppa«, »Heiliger Elisabeth«, dazu die Neuorganisierung der Musikschule, die er binnen kurzem zu staunenswerter Leistungsfähigkeit erhebt und der er selbst seine kostbare Lehrkraft widmet, geben seiner rastlosen Tätigkeit Abwechslung. Am 21. Juni 1868 wird die Welt Zeuge einer neuen Großtat: Wagners in der Stille Triebschens beendete »Meistersinger« treten unter Führung Bülows ans Licht. In der Loge des Königs, an dessen Seite, wohnt der Dichterkomponist der Ausführung bei und nimmt, sich von der Loge aus verbeugend, die Jubelausbrüche des Publikums entgegen. Auch die zweite Vorstellung bedeutete, laut Bülow, einen »beispiellosen Erfolg«. Er blieb auch den weiteren Wiederholungen treu. Wagner kehrte in sein stilles Seeheim zurück.

Im Frühjahr 1869 befahl Ludwig II. für den 25. August, seinen Geburtstag, die Aufführung des »Rheingold«. Die Einzelvorführung eines Teils aus seinem großen Nibelungenwerk widerstrebte Wagners Prinzipien. Gleichwohl schrieb er am 18. Mai dem Kabinettssekretär des Königs, Hofrat von Düfflipp: »Ich habe kein Recht, meinem erhabenen Wohltäter, in dessen einzigem Schutze ich Ruhe und Arbeitsmuße gefunden habe, irgendwie entgegenzutreten, wenn Er hier meine Arbeiten vorführen lassen will« H. v. Bülow, Briefe IV.. Nur erklärte er seinen Entschluß, sich selber nie wieder an irgendwelchen Kunstunternehmungen in München oder anderswo zu beteiligen. Er stattete den von ihm selbst herangebildeten und unter Bülow in München tätigen Musikdirektor Hans Richter mit genauesten Anweisungen für den musikalischen Teil der Aufführung aus. Doch erklärte dieser, Wagners Werk in der mangelhaften Inszenierung, wie sich dieselbe in der Hauptprobe herausstellte, nicht dirigieren zu können, und nahm seine Entlassung. Erst nach neuen Konflikten ging es am 22. September in Szene. Bülow stand nicht mehr an der Spitze der Kapelle. Er hatte bereits am 8. Juni sein Abschiedsgesuch eingereicht und, wie er mit dem »Tristan« seine Tätigkeit im Münchner Hoftheater begonnen hatte, dieselbe mit ihm nun auch am 22. Juni 1869 beschlossen. In diese Zeit fällt die Trennung von seiner Gattin. »Ironischer«, sagt er, »konnte das Schicksal nicht mit mir spielen, als mich zwingen, München in demjenigen Augenblicke zu verlassen, den zu genießen ich fähig gewesen sein würde, eine Reise um die Welt zu machen!« Übervoll ist nun das Maß seiner Münchner Leiden.

Er kehrt Deutschland im September den Rücken. In Florenz will er »den Versuch einer Selbst-Renaissance« unternehmen, und seine ehemalige Dresdner Mitschülerin aus seiner Lehrzeit bei Fräulein Schmiedel, Frau Jessie Laussot, die er hier findet, hilft ihm zum Gelingen. Die geistig bedeutende, hervorragend musikalische Frau, die Begründerin und Leiterin der Società Cherubini in der Arnostadt, von der Bülow rühmt, sie sei »ein weit besserer Kapellmeister als er«, nimmt sich aufs fürsorglichste seiner an. »Was wäre ich heute ohne Sie, ohne Ihre Freundschaft?« ruft er ihr an seinem Geburtstag am 8. Januar 1870 zu. »Einzig und allein Sie haben mir wieder Freude und Lust an der Tonwelt eingeflößt.«

Der » chrétien errant«, wie er sich nennt, gewinnt auch im Süden rasch Boden, den seine Freundin für ihn vorbereitet hat. Mit ihr vereint dirigiert er die Società Cherubini, läßt sich's angelegen sein, das Verständnis für deutsche Musik im Lande der Schönheit zu fördern. Die Aristokratie bemüht sich um seinen Unterricht; Konzerten, die er auf Einladung der Società del Quartetto auch auf Mailand ausdehnt, dankt ein ungeheurer Erfolg. Man trägt ihm die Leitung der Scala, der großen Mailänder Oper, an. In Petersburg begehrt man ihn an Rubinsteins Stelle. Auch die Direktion des Wiener Konservatoriums und der Konzerte der »Gesellschaft der Musikfreunde« steht ihm offen, ohne daß ihn eins dieser Anerbieten reizte. Hatte er doch auch schon früher den Vorschlag Pasdeloups, die musikalische Führung des Pariser Théâtre Lyrique zu übernehmen, abgelehnt, wie er später die »Diktatur« der Warschauer Oper und die Kapellmeisterschaft der Mannheimer Nationaloper, die er erst angestrebt hatte, zurückwies.

Während der Florentiner Zeit brachte Bülow seine schon erwähnte klassische Beethovenausgabe zum Abschluß. Nach Mitteilung Frau von Bülows äußerte Friedrich Nietzsche über diesen »Interpretationsversuch«, wie Bülow ihn nennt, »daß in der ganzen philologischen Literatur nicht ein Werk existiere, daß sich an Tiefe und kritischer Schärfe dieser Ausgabe an die Seite stellen könne«.

Die kritische Schärfe Bülows kennen zu lernen, bot sich Nietzsche noch andere Gelegenheit. Zum Dank für »den erhabensten Kunsteindruck seines Lebens«, den ihm Bülows Direktion des »Tristan« erschlossen hatte, sandte der Philosoph dem Musiker eine eigene Komposition, In des letzteren Antwort vom 24. Juli 1872 heißt es: »Ihre Manfred-Meditation ist das Extremste von phantastischer Extravaganz, das Unerquicklichste und Antimusikalischste, was mir seit lange von Aufzeichnungen auf Notenpapier zu Gesicht gekommen ist. Mehrmals mußte ich mich fragen: ist das Ganze ein Scherz, haben Sie vielleicht eine Parodie der sogenannten Zukunftsmusik beabsichtigt? Ist es mit Bewußtsein, daß Sie allen Regeln der Tonverbindung, von der höheren Syntax bis zur gewöhnlichen Rechtschreibung, ununterbrochen hohnsprechen? Abgesehen vom psychologischen Interesse – denn in Ihrem musikalischen Fieberprodukte ist ein ungewöhnlicher, bei aller Verirrung distinguierter Geist zu spüren – hat Ihre Meditation vom musikalischen Standpunkte aus nur den Wert eines Verbrechens in der moralischen Welt. Vom apollinischen Elemente habe ich keine Spur entdecken können, und das dionysische anlangend, habe ich, offen gestanden, mehr an den lendemain eines Bacchanals als an dieses selbst denken müssen. Haben Sie wirklich einen leidenschaftlichen Drang, sich in der Tonsprache zu äußern, so ist es unerläßlich, die ersten Elemente dieser Sprache sich anzueignen: eine in Erinnerungsschwelgerei an Wagnersche Klänge taumelnde Phantasie ist keine Produktionsbasis.«

Diese inoffizielle Kritik Bülows kennzeichnet seine kritische Art. Sie kommt naturgemäß in seinen Schriften zu Worte, von denen seine Gattin uns eine Auswahl vorgelegt hat Leipzig, Breitkopf & Härtel 1896.. Man suche in ihnen keine planvollen, methodischen Kundgebungen. Bunt zusammengemischt, Kinder jeweiliger Stimmungen, in ihrem Entstehen vielfach von der Laune des Zufalls oder dem Zufall der Laune bestimmt, sprechen sie zu uns. So widerruft der Autor selber in einem späteren Briefe an Verdi den Angriff, zu dem er sich, verstimmt durch »die ungerechtfertigt optimistischen Ansichten über italienische Kulturfähigkeit«, in seinem Artikel »Musikalisches aus Italien« gegen »den Verderber des italienischen Kunstgeschmacks«, »den Attila der Kehlen« hatte verleiten lassen. Einem inneren Bedürfen offenbar ist die warme Würdigung Tausigs entsprungen. Neben diesem edeln Denkstein erscheint vieles andere fragmentarisch. Es enthält Polemisches und Kritisches – vornehmlich aus der Zeit der Kämpfe um die neudeutsche Schule –, Theater- und Konzertberichte, Besprechungen neuer Kompositionen. Humoristische Reisebriefe aus den siebziger und achtziger Jahren schließen sich an. Geistig blitzt und wetterleuchtet es mehr oder weniger in allem, was Bülow sagt oder schreibt. An Wert und Bedeutung aber stehen die Briefe den Schriften weit voran. –

Mit wieder erholter Gesundheit begab sich Bülow nach Neujahr 1872 auf neue Kunstfahrten. Im April erscheint er, jubelnd bewillkommt, wieder in München. Er spielt daselbst wie andernorts zum Besten des Bayreuther Unternehmens, dem er binnen einiger Jahre nicht weniger als 40 000 Mark zuwendet, »stolz, daß er dadurch 1/25 der ganzen deutschen Nation repräsentiert, an die Wagner zur Aufbringung des Garantiefonds appelliert hatte«. Wann hätte seine Hand sich nicht geöffnet, wenn es der Förderung hoher künstlerischer Zwecke galt? Nannte Liszt ihn nicht »edel bis zum Überfluß«? Wie diesem, dem selbstlosesten aller Künstler, war auch Bülow Noblesse ein Gesetz seiner Natur.

Auch das Nationaltheater hallt von Begeisterung wider, als der schmerzlich Entbehrte im Juni und August den Münchnern »Tristan« und »Holländer« wiedergibt. Mit Genugtuung darf er wahrnehmen: sein Kämpfen und Leiden, sein Wirken mit und für Wagner ist nicht vergeblich gewesen. Wie dank Liszt zuvor von Weimar, so ging nun von München ein allmähliches Verstehen für Wagners Werk aus. Durch Bülow erwarb sich München den Ruhm der Wagnerstadt.

Auf neuen Kunstreisen durchfliegt der Ruhelose Europa. Dreimal binnen Jahresfrist kommt er nach London. Dem großbritannischen folgt ein russischer Eroberungszug. Im Oktober 1874 ist er abermals in England. Um den Erfolg der mühevollen Arbeit eines Jahres, 10 000 Taler, betrügt ihn sein Agent Dolby. Überanstrengung und Verdruß ziehen ihm einen Nervenschlag zu. Notdürftig erholt, schifft er sich im September 1875 nach Amerika ein. Für 100 000 Frank hat er sich dem Impresario Ullmann auf acht Monate zu 172 Konzerten »verkauft«. Er zieht von Triumph zu Triumph und »besiegt Rubinstein«. »Amerika ist himmlisch!« lautet sein anfänglicher Eindruck. Schon denkt er daran, nicht wieder nach Europa, »der Stallmagd gewordenen Exgeliebten Jupiters«, zurückzukehren. Im April aber »liegt sein Enthusiasmus für dies Land in den letzten Zügen«. Wegen »radikaler Erschöpfung« muß er im Mai, nachdem er es nur zu 139 Konzerten gebracht hat, sein Engagement mit 25 000 Frank Einbuße abbrechen.

Der Gebrauch einer Wasserkur soll dem Daniedergebrochenen in Godesberg bei Bonn wieder aufhelfen. Unter Qualen verbringt er dort die Augustwochen, in denen im neuerbauten Festspielhause zu Bayreuth »Der Ring des Nibelungen« zum ersten Male, angesichts einer Weltversammlung, lebendig wird. »Ich allein unter so manchen doch noch Unwürdigeren«, klagt er seiner Freundin Frau von Welz, »bin durch Schicksal und Welttücke als ein Verdammter ausgeschlossen, dem wichtigsten Kunstgeschichtsereignisse des Jahrhunderts beizuwohnen.«

Sein getreuer Hans von Bronsart besucht den Kranken und überredet ihn zur Übersiedelung nach Hannover, wo er selbst die Stelle eines Generalintendanten des Hoftheaters bekleidet. Bülow läßt sich dazu bestimmen und wird, endlich wieder genesen, im September 1877 Hofkapellmeister an dem vom Freund geleiteten Institute. »Ich kann dort unbändig viel nützen, und ›wo ich nütze, ist meine Heimat‹«, sagt er mit Goethe. Glänzend bewährte er sich auch in dem neuen Wirkungskreis. Mit Stolz konnte der Intendant auf die das übliche Niveau bald weit übersteigenden Leistungen seiner Bühne blicken. Raritäten, wie der durch Liszt zuerst in Deutschland eingeführte »Benvenuto Cellini« von Berlioz, Glinkas »Leben für den Zar«, wurden dem Repertoire einverleibt; dazu die von Bülow gleichzeitig übernommene Singakademie sowie der Kammermusikverein neu organisiert. Doch von kurzer Dauer war die Freude. Mit Recht hatte Liszt prophezeit, daß Bülow es nicht lange in den dortigen Verhältnissen aushalten werde. Entmutigung begann sich seiner zu bemächtigen. »Meine Prinzipien«, seufzt er, »kann ich hier doch nicht zur Geltung bringen, wie ich's möchte und wie es der Arbeit am ›Nachmittage‹ meines Lebens wert wäre.« Die strengen Anforderungen dessen, der an sich selbst die unglaublichsten Ansprüche stellt, lassen den »Meutergeist« in seinem Personale keimen. Zwischen dem Heldentenor Schott und dem explosiven Dirigenten kommt es zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge letzterer im Oktober 1879 seine Entlassung nimmt. »Mit tiefer Niedergeschlagenheit« sieht Hans von Bronsart »die so großartig begonnene Schöpfung in Trümmer geschlagen«.

Schon wartete des Scheidenden eine andere Wirkungsstätte. Herzog Georg II. von Meiningen, zu dem, wie zu seiner Gemahlin, Freifrau von Heldburg, seiner ehemaligen Schülerin, Bülow bereits freundliche Beziehungen gepflogen hatte, bot ihm den Titel eines Intendanten seiner Hofmusik »mit natürlich kleinem Gehalt, aber sehr großer Unabhängigkeit« an. Bülow verpflichtete sich, als solcher vom 1. Oktober 1880 an tätig zu sein. »Vielleicht«, schreibt er, »gelingt es mir, im kleinen ein Pendant zu seiner Musterkomödie sinfonisch zu liefern.«

Man weiß, wie ihm dies gelang und daß er der von ihm geleiteten kleinen Kapelle Weltruf errang. »Ich arbeite«, erklärt er Josef Schrattenholz Nach einem Feuilleton der »Weimarischen Zeitung« mitgeteilt von Frau v. Bülow, Briefe VI., »nach den Meininger Prinzipien: Separatproben von Bläsern und Streichern, letztere wieder subdividiert in 1. und 2. Geigen, Violen, Celli und Bässe. Jede dynamische Nuance wird studiert, jeder Bogenstrich, jedes Staccato genau gleichmäßig vorgezeichnet, musikalische Phrasierung und Interpunktion in jedem Detail probiert. ›In der Kunst gibt es keine Bagatellen‹ ist meine Maxime ... Jedenfalls hoffe ich, künstlerischere Resultate zu erzielen, als irgendwo in Deutschland noch erzielt worden sind ... Qualität muß Quantität ersetzen und soll durch außergewöhnliche Arbeit erreicht werden. Die Konzentration auf Beethoven (vom 1. Oktober bis 20. Dezember wird keine Note eines anderen Meisters gespielt) wird mir notwendige Bedingung für das Experiment, die Gründung eines ›Stiles‹ zu suchen, den Geschmack von Spielern und Hörern zu bilden.«

Bülow strebt eine Reform des Konzertwesens an. Die Beethoven-Mission erfüllt ihn ganz. Das Wagnis, die letzten fünf großen Sonaten an einem Abend vorzutragen – eine Riesenaufgabe für sich und den Hörer –, hat er bereits im Winter 1878-79 vollbracht. Weiter veranstaltet er Beethoven-Zyklen am Klavier, die sich auf vier Abende erstrecken, spielt auch zwei Beethovensche Konzerte – G- und Es-dur – an einem Abend. Nun bringt er zum Abschluß eines Beethoven-Zyklus mit seiner Kapelle am 19. Dezember 1880 in Meiningen in einem Konzert die neunte Symphonie zweimal zur Aufführung, – ein Gedanke, der vielfältige, nicht unbegründete Anfechtung erfuhr.

1881 ging er mit dem Orchester auf Reisen und gab in thüringischen und bayrischen Städten Beethoven-Konzerte, da er, »abgesehen von der künstlerischen Seite, die Ambition hat, dem Herzog die für Vervollständigung der Kapelle gebrachten Opfer zu ersetzen«. Im nächstfolgenden Winter wurden die Reisen in größerem Maßstabe fortgesetzt. Berlin konnte die Kapelle an neun Abenden – sechs waren Beethoven, zwei Brahms, einer Mendelssohn gewidmet – bewundern. Leipzig mußte sich mit dreien begnügen. »Sieg«, schreibt er der Mutter, »Sieg überall, wo ich mit meinen 50 Leuten, statt wie früher nur meiner zehn Finger, hingekommen! Wahrlich, ich glaube, muß glauben an eine Mission, muß Gott danken, daß er mir die Kraft verliehen hat, sie so zu beginnen, darf zur Vorsehung hoffen, daß ich sie fortsetzen, daß ich sie vollenden werde.«

Inzwischen hat er im Juli 1882 mit der meiningischen Hofschauspielerin Marie Schanzer, einer verstandesscharfen Künstlerin von schöner Erscheinung, die ihn zu fesseln wußte, eine zweite Ehe geschlossen. Im Spätherbst 1881 war Brahms zum ersten Male in der Werrastadt erschienen. Er hatte am 27. November in einem Konzert mitgewirkt, indem er sein neues Klavierkonzert spielte sowie zwei Ouvertüren und eine Serenade dirigierte. Damit begann Bülows Brahms-Propaganda. Bald darauf, im Februar 1882, gab er in Wien seinen ersten Brahms-Klavierabend, dem ungezählte weitere Klavier- und Orchesterabende mit Brahms-Programmen folgten. »Ich habe ihn mir erobert und erobere ihm einen Teil der Nation, der noch nichts hat von ihm wissen wollen, trotzdem der Mann 48 Jahre alt ist und so vieles Hohe, Meisterliche, Unsterbliche geschaffen hat«, äußert er in einem zuvor zitierten Schreiben an seine Mutter. Durch Bülow wurden Brahms Hunderttausende von Verehrern zugeführt. Er drängte ihn, nachdem er seine Beethoven-Mission vollbracht, dem damals noch gar nicht nach Brahms verlangenden Publikum auf. Um Bülow und seine Schar zu hören, hörte man Brahms. An seiner Begeisterung entzündete sich allmählich die der Hörer. So war Brahms Bülow nicht weniger verpflichtet, als Liszt und Wagner es einst waren. Nur hatten diese zuvor reichlich das Ihre für ihn getan. Bei Brahms weiß man von keinem Gegendienst. Das Verhältnis beider blieb, scheint es, das einseitige einer mehr geduldeten als warm erwiderten Liebe. In dem Maße, als Bülows Verehrung für Brahms nahezu bis zur Vergötterung wuchs, verblaßte seine Liebe und Pietät für Liszt, dem er einst geschrieben hatte, er datiere sein eigentliches Leben erst von Weimar an. Schließlich verursacht ihm das Anhören der »Heiligen Elisabeth« Übelkeit, wie ihm der dritte Akt des »Siegfried« ein » horror« ist und er den »Parsifal« nicht dichterisch, aber musikalisch ablehnt. Seine brieflichen Auslassungen gegen Bronfart aus dem Jahre 1888 zu zitieren, bleibe uns erspart.

Immer weitere Kreise umschrieben die Reisen Bülows mit seiner Künstlerschar, indes er zwischendurch in London, Rußland, Paris spielte. Im Januar 1884 geht er mit den Meiningern in Süddeutschland, im Herbst darauf in Ungarn und Österreich, im nächsten Jahre im deutschen Norden bis Danzig auf Lorbeeren aus. Er erntet sie in Fülle. Man erkennt in seinen die Polyphonie durchsichtig klarlegenden Darbietungen »Kabinettsstücke der Ausführungskunst, den erstaunlichen Tonfärbungssinn, die feinsinnige – das ist die elastische – Tempobehandlung« des Künstlers, der das Wort prägte: »Im Anfang war der Rhythmus«. Man feiert den großen Gedächtnisvirtuosen, der alles auswendig dirigiert und jedem zu imponieren weiß.

An einer Fahrt der Kapelle nach Holland und dem Rhein nahm Brahms im November 1885 persönlich teil. Doch gerade sie zog das vorschnelle Ende der Meininger Musikherrlichkeit nach sich. Auf Propaganda für die neue vierte Symphonie von Brahms war es vorzugsweise abgesehen, und Bülow hatte dieselbe wie anderwärts so auch in Frankfurt zu dirigieren beabsichtigt und dies bereits bekanntgegeben. Da schrieb ihm Brahms, die Museumsgesellschaft wolle die Symphonie aufführen. »Die Frankfurter«, fügt er hinzu, »sind so artig mir gegenüber, daß ich mich wohl ärgern muß, so unüberlegt und rücksichtslos gewesen zu sein. Aber Dummheit und alles mögliche dein Name ist B.« Sofort strich Bülow die Symphonie in seinem Frankfurter Programm, sie dem Museum und der eigenen Direktion von Brahms überlassend, – aber er nahm in Meiningen seinen Abschied.