|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dies ist eine Liebesgeschichte – ein Teil der Geschichte meines Herzens. Wenn Sie mich anhören und verstehen wollen, so dürfen Sie mir nicht in die müden Augen blicken oder meinen grauen Bart betrachten. Sie müssen versuchen, sich in die Zeit zurückzuversetzen, da auch Sie jung waren. Sie liegt nun schon weit hinter uns. Und doch ist mir alles, was ich Ihnen erzählen will, so nah, als wäre es soeben geschehen, und die Ereignisse stehen klar und fest vor meines Geistes Augen. Das aber, was ich gestern erlebt, habe ich heute fast vergessen, und ich muß eine Anstrengung machen, um mich dessen wieder zu erinnern.

Damals – ich spreche von der Zeit, als ich in Bagdad lebte, also im Jahre 1869 – wohnte in der alten Kalifenstadt ein vornehmer Gast, Ikbal-el-Devlet, ein ehemaliger indischer König, der, von den Engländern entthront und mit einem großen, wahrhaft königlichen Jahresgehalt in den Ruhestand versetzt, seiner Heimat den Rücken gekehrt und sich in der Türkei niedergelassen hatte, weil er sich nicht daran gewöhnen konnte und wollte, in ein neues Verhältnis zu seinen Untertanen zu treten, die sich ihm früher nie anders als auf den Knieen, die Stirn gebeugt, in tiefster Ehrfurcht zu nahen gewagt hatten, und jetzt das Recht haben sollten – wenn auch nicht anzunehmen war, daß sie davon Gebrauch machen würden – gehobenen Hauptes an ihm vorüberzugehen. Auch wollte Ikbal nicht Untertan der englischen Regierung werden: jede andere, und wäre es die eines Negerstaates gewesen, war ihm lieber.

In der Türkei war der heimatslose König in gastfreundlichster Weise aufgenommen worden. Man hatte ihm alle möglichen Erleichterungen geboten damit er sich den Wohnsitz, der ihm am besten gefiel, suchen könnte, und schließlich, nachdem er sich in verschiedenen Wilajets Provinzen umgesehen, hatte er sich in Bagdad niedergelassen.

Stadt und Land waren zwar, wie er mit königlicher Offenheit aussprach, nicht annähernd so schön, wie sein früherer Wohnort, aber es war warm und still in Bagdad und im Lande rings umher, man ruhte des Nachts auf Terrassen unter sternklarem Himmel als erhabenem Dach, die Wasser des Tigris erinnerten ihn an einen Strom, an dessen Ufern sein herrliches Schloß gestanden hatte, und dann – England war weit von Ost-Mesopotamien.

Ikbal-el-Devlet hatte sich zunächst einen alten großen Palast in Bagdad zum Aufenthaltsort ausersehen. Aber bald war es ihm in der Stadt zu lebhaft geworden und er war bemüht gewesen, außerhalb derselben ein seiner würdiges Unterkommen zu finden, – und so war er eines Tages nach Ktesifon gelangt, dessen großartige Ruinen aus der Sassanidenzeit Die Sassaniden waren ein Königsgeschlecht, das vom 3. bis 7. Jahrhundert nach Chr. über Persien herrschte ihm gefallen hatten.

In dieser Gegend war dann in kurzer Zeit, mit verschwenderischem Aufwand großer Kosten, ein leichtes, weitläufiges Gebäude aus dem Boden gewachsen, das, nach den Ideen und Bedürfnissen des alten Königs erbaut, ihm und seinem Hofstaat geräumiges Unterkommen gewährte. Er nannte es nach dem nächstgelegenen kleinen Orte »Schloß Grara«, und er verbrachte dort in würdevoller Ruhe, die nur durch Besuche willkommener Gäste unterbrochen wurde, den größten Teil des Jahres.

Ich hatte das Glück, mir das Vertrauen, ja, ich möchte in aller geziemenden Ehrfurcht sagen, die Freundschaft des Königs zu erwerben. Er richtete, ohne daß ich es gewagt haben würde, ein darauf bezügliches Ansinnen zu offenbaren, in seinem Schloß eine vollständige Wohnung für mich ein und sagte mir, ich hätte des Recht, mich als deren Herrn zu betrachten und möchte sie benutzen, wie es mir gefiele. Ich machte davon natürlich nur bescheidenen Gebrauch, aber die Güte des Königs war mir eine Ermutigung, ihm häufig Besuche abzustatten, und ich hatte die Freude zu bemerken, daß ich ihm nie ungelegen zu kommen schien und er stets bemüht war, meine Abreise hinauszuschieben.

Die Entfernung zwischen Bagdad und Grara beträgt, wenn man ein gutes Pferd reitet, etwa zwei Stunden. Meine amtliche Tätigkeit beschäftigte mich selten länger als bis vier Uhr. Dann war ich gewöhnlich mein eigener Herr, und da Überraschungen, Befehle aus Konstantinopel, die meine sofortige Anwesenheit auf meinem Posten nötig gemacht hätten, in hohem Grade unwahrscheinlich waren, so benutzte ich meine freie Zeit fast immer zu längeren Ausflügen außerhalb der Stadt. In vielen Fällen begab ich mich dann geradewegs nach Grara, wo ich eines freundlichen Empfanges und eines guten Mahles, das ich an der Tafel des Königs, allein mit diesem, einzunehmen pflegte, sicher sein konnte. War das Wetter einladend, so kehrte ich wohl nach dem Essen nach Bagdad zurück, aber häufig blieb ich die Nacht über in Schloß Grara und trat den Rückweg erst am nächsten frühen Morgen an. In beiden Fällen pflegte ich mich bereits am Abend vom König zu verabschieden, da er zu der frühen Stunde, die ich zum Aufbruch wählte, noch in seinen Gemächern verweilte und für mich nicht sichtbar war.

In der ersten Zeit hatte ich Ikbal-el-Devlet stets mit »Eure Majestät« angeredet, was mir bei der würdevollen, Achtung gebietenden Persönlichkeit des hohen Herrn auch das natürlichste war. Als ich aber vertrauter mit ihm geworden war, hatte er mich eines Tages gebeten, diese Anrede fallen zu lassen.

»Sie gebührt mir, nach meinem Empfinden nicht mehr, denn ich habe aufgehört, ein Herrscher zu sein,« sagte er, »und sie erinnert mich an Zeiten, als ich dazu berechtigt war. Diese Erinnerung ist heute eine traurige für mich. Es ist mein Wunsch, Sie möchten mit mir wie mit einem Gleichgestellten sprechen.«

Ich hatte mich zunächst noch oftmals versprochen, nachdem ich diese Aufforderung, die ich wie einen Befehl betrachtete, erhalten, aber mit der Zeit hatte ich mich an die äußere Form unseres Verkehrs, wie der König sie gewünscht, gewöhnt, obgleich ich in meinem Herzen und in meinen Worten niemals die Verehrung außer acht ließ, die der entthronte Monarch mir einflößte.

Der glühende Sommer unterbrach die Regelmäßigkeit meiner Besuche in Grara; namentlich hörte ich auf, dort zu übernachten. Denn die Morgen waren so heiß, daß ich nach einem Ritt von zwei Stunden ermattet und arbeitsunlustig in Bagdad eintraf. Ich ritt deshalb, sobald der König sich zur Ruhe begeben hatte, nach Bagdad zurück. Die Nächte waren verhältnismäßig kühl, und wenn der Mond nicht schien, so machten die großen Sterne den mir und meinem Pferde wohlbekannten Weg hell genug, um die Befürchtung, ich könnte mich verirren, auszuschließen.

Eines Tages, gegen Ende des Sommers, teilte mir der Gouverneur Statthalter von Bagdad mit, er beabsichtige, dem König Ikbal einen Besuch abzustatten; gleichzeitig forderte er mich auf, ihn zu begleiten.

Wir verließen Bagdad etwas später, als ich gewöhnlich tat, wenn ich allein ritt, und langten erst kurz vor der Essensstunde in Grara an. Der König empfing uns mit seiner gewohnten Liebenswürdigkeit, und bewirtete uns auf das gastfreundlichste.

Wir blieben lange bei Tafel sitzen, an der erquickende Kühle herrschte, dank einem aus Indien mitgebrachten Punka, dem langen, über dem Tisch schwebenden Fächer, den ein Diener des Königs in fortwährend schwingender Bewegung hielt. Es war schon spät, als wir uns trennten, um uns auf die Terrasse und zur Ruhe zu begeben.

Das Lager des Gouverneurs war in der Nähe des meinigen angerichtet worden. Die Nacht war unbeschreiblich schön. Der Mond herrschte, wunderbar bläulich silbernes Licht spendend, am wolkenlosen Himmel. Hinter ihm, in unergründlichen Fernen, leuchteten einige der größten und hellsten Sterne matt hervor, kleinen, schwachen Lichtpunkten gleich. Sonst war der Himmel von feierlicher, großartiger Öde. Die weite Landschaft zu unsern Füßen lag in tiefem Frieden, wie in einem feinen, durchsichtigen Nebel aus Silberstaub gehüllt. Das Zirpen, Summen, Singen, Säuseln und Schwirren unzähliger Insekten und Käfer, die des Nachts zum Leben erwachen, erklang wie ein Schlummerlied, das der schlafenden Natur gesungen wurde, ohne deren Ruhe zu stören. Und den Grundton der wunderbaren, leisen, einförmigen Musik, die nie schwächer und nie stärker wurde, bildete das dumpfe Rauschen und leise Plätschern des nahen Tigris.

Wir hatten uns auf unsere Lager ausgestreckt und genossen stumm die berauschende Schönheit der südlichen Nacht.

Da plötzlich drangen sanfte Töne an unsere Ohren. Wir vernahmen ein Lied, dessen kurze Melodie sich mit geringfügigen Änderungen häufig wiederholte, und das, von der schönsten Mädchenstimme gesungen, die aus voller Brust kam, – nicht nach erbärmlicher Byzantinerart, durch Kehle und Kopf, – langsam getragen durch die stille Nacht zog.

Unwillkürlich richtete ich mich in die Höhe, um besser lauschen zu können, und mein Nachbar tat ein Gleiches. Da hörten wir auch das vertraute schleifende Geräusch, das durch das Reiben gegen einander der beiden Mahlsteine der uralten arabischen Handmühle verursacht wird. – Und ich sah im Geiste ein vollständiges Bild: ein offenes Beduinenzelt und vor demselben ein Mädchen, das das Mehl zum Brote des nächsten Tages mahlt und dazu singt.

Ruhig, sicher, zog das Lied durch die Nacht.

»Das ist ein schönes Lied,« sagte mein Gefährte. »Kennen Sie es?«

»Ich kann die Worte nicht verstehen.«

»Es ist ein schönes Lied, auch ohne Worte. Es ladet zur Ruhe ein. Ich werde schlafen.« Und mein Nachbar legte sich wieder nieder. Nach langer Pause wiederholte er ganz leise: »Ein schönes Lied – ich werde schlafen.« Und gleich darauf erkannte ich an seinen regelmäßigen, tiefen Atemzügen, daß er eingeschlafen war.

Ich aber lauschte noch lange Zeit, bis der Gesang verstummte. Dann erst suchte ich Ruhe. Aber das eine Lied verfolgte mich noch im Traum, und ich war bemüht, es zu suchen und hatte die Melodie gefunden, als ich am Morgen aus dem liefen Schlaf der Jugend in köstlichen Halbschlaf hinüberschlummerte.

Die Gesellschaft des Gouverneurs gestattete mir, meine Rückreise diesmal um einige Stunden zu verzögern. Der Pascha wollte Grara nicht verlassen, ohne sich persönlich vom König verabschiedet zu haben, was er am vorhergehenden Abend versäumt hatte, und ich blieb mit ihm zurück, so daß ich unsern Wirt noch beim Frühstück begrüßen konnte, ehe ich mich zu Pferde setzte.

Ich sprach sogleich von der Musik, die uns am vorhergehenden Abend erfreut hatte.

»Ich bin zu alt, um noch Frauensang zu lauschen,« sagte der König, »aber ich erinnere mich jetzt, schon manchmal, wenn ich in der Nacht aufwachte, eine schöne weibliche Stimme vernommen zu haben. Sie kommt aus den Zelten, hinter dem Park, wo einige Beduinen seit Anfang des Sommers ihr Lager aufgeschlagen haben. Mich wundert, daß Sie das Singen nicht schon früher gehört haben.«

Ich bemerkte, daß ich seit mehreren Monaten nicht mehr in Grara geschlafen hätte, sondern regelmäßig nach dem Abendessen nach Bagdad zurückgekehrt sei.

»Dann sehen Sie jetzt, was Sie verloren haben, weil es Sie so schnell aus Grara trieb. Nun, kommen Sie heute abend zurück und bleiben Sie die Nacht über hier und hören Sie wieder den gefälligen Gesang.«

»Nicht heute abend,« antwortete ich, »dazu ist es zu spät geworden; aber morgen.«

Am nächsten Abend war ich wieder in Grara, diesmal darauf vorbereitet, die Nacht über dort zu bleiben. Und als es spät geworden war, vernahm ich den wunderbaren Gesang, der mich entzückte.

Als ich, sogleich am darauffolgenden Tage, nach Grara zurückkehrte, äußerte ich während der Mahlzeit den Wunsch, mir die Sängerin anzusehen. Der König hatte nichts dagegen einzuwenden, doch bat er mich, zwei bewaffnete Diener zur Bewachung mitzunehmen.

»Ich habe noch keine Klagen über jene Leute hinter dem Park gehört,« sagte er, »aber Beduine bleibt Beduine. Rauben ist ihm so natürlich, wie dem durstigen Lamm das Blöken.«

Gegen elf Uhr, zur Stunde, wenn der Gesang zu beginnen pflegt«, stand ich mit zwei Dienern an der Tür des mit einer hohen Mauer umgebenen Parks und wartete. Bald vernahm ich das Schleifen der Mahlsteine, und gleichzeitig ertönte das Lied. Wir traten vorsichtig ins Freie. Der Mond war inzwischen fünf Tage älter geworden, aber beleuchtete die Landschaft noch immer so hell, daß auf geringe Entfernung alle Einzelheiten derselben deutlich erkennbar waren.

Ich erblickte vor mir eine Ebene, darauf, etwa zweihundert Schritte von der Parkmauer entfernt, ein kleines Beduinenlager, und zwischen dem Lager und dem Park, fast in der Mitte, eine Baumgruppe. Ich sagte den mich begleitenden Dienern, auf mich zu warten und schritt, jedes Geräusch sorgfältig vermeidend, auf jene Bäume zu. Dort herrschte schwarze Nacht: aber am lichten Rande unterschied ich, am Fuße eines mächtigen Baumes, einen alten Brunnen und daneben einen, aus zwei übereinandergelegten flachen Steinen gebildeten Sitz. Dort ließ ich mich nieder und blickte um mich.

Die Zelte, mit Ausnahme eines einzigen, waren dunkel. Aus dem erhellten Zelte drang ein schwacher Lichtschimmer, hell genug jedoch, um mich beim Scheine des Mondes erkennen zu lassen, daß vor dem Zelte eine menschliche Gestalt saß. Das war meine Sängerin, denn daher kam die Stimme, der ich jetzt zum viertenmal lauschte. Ich schlich mich nun noch näher, aber nach wenigen Schritten wagte ich mich nicht weiter vorwärts, aus Furcht, von der scharfäugigen Araberin gesehen zu werden und sie vielleicht zu erschrecken und zu verscheuchen.

Am nächsten Abend suchte ich wieder ihre Nähe, diesmal ohne Diener, da ich mich keiner Gefahr aussetzte, sobald ich mich nicht zu weit hervor wagte. Das tat ich aber nicht, denn ich verblieb im dunklen Schatten der Bäume am Brunnen, wo ich die Gestalt des Mädchens erkennen, jedes Wort, das sie sang, verstehen konnte und gleichzeitig sicher war, weder von ihr gesehen, noch von einem eifersüchtigen oder raublustigen Beduinen überrascht zu werden.

Das arabische Mädchen – der Klang ihrer Stimme deutete an, daß sie ganz jung sein müsse – sang verschiedene Lieder, aber ihr Lieblingslied war wohl das, womit sie sich am ersten Abend in mein Herz hereingesungen hatte, – ein Lied, das den schwarzen Helden Antara feierte, der in furchtbarem Ringen Dhamdham, den stärksten Krieger des Stammes Dsobjan, erschlug und als Lohn dafür die Hand der geliebten schönen Königstochter Abla erhielt. Es war eine uralte Weise, mit nur wenigen, aber so feinen Modulationen, Tonfall von so eigentümlichem Rhythmus, Gleichmaß daß ich es wohl im Geiste mitsingen konnte, wenn ich den Vortrag hörte, aber mich, sobald es geendet war, vergeblich bemühte, es zu wiederholen.

Ich bemerkte kaum, wie die Zeit dahinging, während ich am Brunnen dem Beduinenmädchen lauschte; Mitternacht mußte jedoch längst vorüber sein, als sie sich langsam erhob, einen Augenblick in das Zeit trat und gleich darauf wieder erschien. Sie bückte sich und nahm etwas von der Erde auf, das sie über die Schulter schwang, und dann näherte sie sich der Stelle, von der aus ich sie beobachtete. Mein erster Gedanke war, sie werde zum Brunnen kommen, an dem ich saß, und ich trat schnell und leise hinter einen Baumstamm, so daß ich vom Brunnen aus nicht gesehen werden konnte. Aber sie ging feierlichen Schrittes an mir vorüber. Ich sah ganz deutlich ihre hohe, schlanke Gestalt, und ich erkannte, daß sie über der Schulter einen jener langen Stricke trug, die an einem Ende einen schweren eisernen Bolzen haben und deren sich die Araber zum Fesseln ihrer Pferde bedienen, wenn sie sie im Freien werden lassen.

Das Mädchen schritt dem Tigris zu, der die entgegengesetzte Seite der Parkmauer bespülte. Ich folgte ihr, sobald ich dies tun konnte, ohne mich der Gefahr einer Entdeckung auszusetzen, und im dunklen Schatten der Mauer gelangte ich bis auf etwa fünfzig Schritte in ihre Nähe. Dort blieb ich stehen und wartete klopfenden Herzens.

Am Ufer des Tigris angelangt, entledigte sich das Mädchen ihres Gewandes und Kopftuches, trieb den eisernen Bolzen, den sie mitgebracht hatte, in die Erde, und, das andere Ende des langen Strickes ergreifend, glitt sie geräuschlos in den reißenden Strom.

Nach einigen Minuten erklomm sie das Ufer wieder, hüllte sich in ihr Gewand, schürzte das feuchte, lange Haar zum losen Knoten und verbarg es unter dem viereckigen schwarzen Tuch, das, vom Kopf bis auf die Schulter fallend, die Stirn bedeckte, das Gesicht aber frei ließ. Sodann trat sie, langsam, wie sie gekommen war, den Rückweg nach ihrem Zelte an.

Die Mondsichel am stahlgrauen Himmel, die großen stilleuchtenden Steine, die im magischen zauberhaften Licht der südlichen Nacht gebadete Ebene, und darüber gemessenen, unhörbaren Schritts hinschreitend, hinschwebend, die schlanke Gestalt des arabischen Mädchens! Ich sehe alles wieder vor mir, wie ich es vor vierundzwanzig Jahren sah. – O, die Jugend, o, die schöne Zeit!

Der König lächelte freundlich, als ich auch am nächsten Tage wieder erschien.

»Hätte ich gewußt, daß Nachtigallensang solchen Reiz für Sie hat,« sagte er, »längst hinge der Vogel in einem Käfig in Ihrem Zimmer. – Wollen Sie ihn dort finden?«

Ich dankte. Der Gedanke, mir die Sängerin wie eine Sklavin zu erwerben, hatte etwas Abschreckendes für mich. Aber ich wollte sie sehen, mich überzeugen, ob ihr Antlitz ihrer Gestalt und ihrer Stimme würdig wäre. – Bei meinem nächsten Besuche ritt ich nicht sogleich vor das Schloß, sondern machte einen Umweg um die Parkmauer, damit ich bei Tageslicht das kleine Beduinenlager in Augenschein nehmen könnte. Die Lage des Zeltes, vor dem die Sängerin des Abends zu sitzen pflegte, hatte ich mir gemerkt.

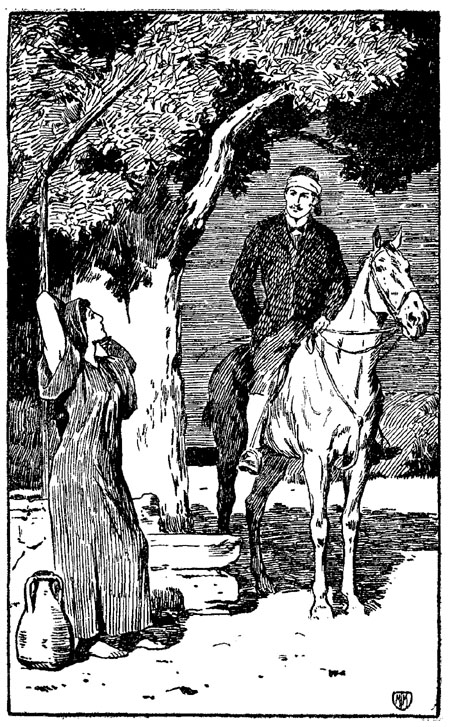

Als ich an den Bäumen, halbwegs zwischen dem Lager und dem Park vorbei ritt, sah ich, mit dem Wasserkruge neben sich, ein braunes Mädchen am Brunnen stehen, in langem, dunkelblauem Gewände aus grobem Linnen, mit dem viereckigen schwarzen Tuch auf dem Kopfe und metallenen Ringen an den Handgelenken und Knöcheln. Sie hatte die Hände hinter dem Nacken in einander gelegt, und das zurückgebogene Haupt stützte sich leicht darauf. Die schlanken Arme, von denen die weiten Ärmel zurückgefallen waren, der feine, runde Hals zeigten sich mir in ihrer entzückenden Schönheit, und das, durch die Haltung der Hände straff über die Brust gezogene leinene Gewand ließ die edlen Linien des jugendlichen Leibes deutlich erkennen. – Die großen stachen Augen waren, da das Mädchen den Kopf zurückgeworfen hatte und geradeaus sah, wie halb geöffnet und von breiten, fast geraden Lidern, mit dichten Wimpern besetzt, verschleiert. Aber der Blick aus den dunklen Augen traf mich wie ein Pfeil, und ich fühlte mich erbeben. Die gleichmäßige, warme Farbe des Gesichts, des Halses, der Arme, der Füße, war um einen Schatten dunkler, als die des frischen Mais. – Ich näherte mich ihr. Das Gesicht mit der seinen, geschwungenen Nase, dem halbgeöffneten Mund mit den schmalen Lippen, hinter denen nußweiße, kleine Zähne hervorblitzten, war so schön und edel wie die Gestalt.

Die vollendetste Form, in die es dem Herrn gefallen hat, menschliche Schönheit zu bannen, ist die des schönen Weibes aus dem Stamme, dem der Prophet entsprossen ist. Die griechische Venus erscheint bäuerisch im Vergleich zu dem strengen Adel der arabischen vollkommenen Gestalt. Die schlanken Glieder von vollendetem Ebenmaß, doch ohne Fülle, das heiße Blut, das unter sammetweicher, feiner Haut schnell pulsiert, die schmalen Hände und Füße und die seinen Gelenke an Hand und Fuß, der enge Gürtel, der runde, glatte Hals, die elastischen Muskeln von erstaunlicher Schnellkraft, die jeder Bewegung die Weichheit und Rundung des Ganges der Tigerkatze verleihen, die dunklen, flachen, weitsichtigen Augen, die regelmäßigen, starken, kleinen Zähne, die kühn gezeichneten Linien des Antlitzes, die stolze Haltung des Kopfes mit dem schwarzen, dichten Haar – alles dies zusammen bildet ein Schönheitsganzes, dem nichts in der Schöpfung ebenbürtig zur Seite gestellt werden kann, sicherlich nicht die griechische, weiche Schönheit, weit eher noch die blonde, herrliche, nordische, die der Kampfgenossin todesmutiger Helden und der Mutter unüberwindlicher Recken.

Vollkommen, unvergleichlich schön erschien mir damals das arabische Mädchen, das vor mir stand, und heute noch, nach einem Lebensalter, blüht es in meiner Erinnerung als von nie wieder erreichter Schönheit.

Sie verharrte unbeweglich in der von ihr eingenommenen Stellung, als ich verwirrt vor ihr Halt machte. Sie musterte – mit leichtem Spott schien es mir, denn ein stilles Lächeln kräuselte ihre schmalen Lippen – meinen Anzug, den Anzug des türkischen Beamten in Konstantinopel, den sie wohl nie zuvor gesehen hatte, und den kleinen englischen Sattel und das leichte Zaumzeug meines Pferdes.

»Wie heißt du?« fragte ich sie.

»Salihah.«

Sie löste den einen Arm, auf dem ihr Nacken ruhte und deutete nach den nahen Zelten.

»Bist du es,« fuhr ich fort, »die ich jede Nacht singen höre?«

»Ich singe nachts bei der Arbeit.«

»Weshalb arbeitest du so spät?«

»Der Tag ist heiß.«

»Du singst sehr schön.«

Sie antwortete nicht.

»Das Lied vom Helden Antara, das singst du besonders schön.«

Nun wurde sie aufmerksamer. Sie ließ auch den andern Arm sinken und schaute mich geraden Blickes an. – Wie groß und tief ihre Augen waren!

»Woher weißt du das?«

»Weil ich dir jeden Abend lausche, hier an dieser Stelle, weil, seit der Nacht, da ich dich zum erstenmal gehört habe, bis heute, wo ich dich zum erstenmal am Tage sehe, keine Ruhe mehr in meine Seele gekommen ist, weil ich immer an dich und deine Lieder denken muß.«

Sie lächelte. »Ich habe dir meinen Namen genannt ... Wie heißt du?«

Ich nannte mich.

»Und wo wohnst du?«

»Ich wohne in Bagdad, aber ich reite jeden lag herüber zum König Ikbal, um abends, wenn die anderen zur Ruhe gegangen sind, deinem Gesänge lauschen zu können.«

»Bei Ikbal-el-Devlet wohnst du? Ich kenne ihn wohl, obschon er mich nicht kennt. Ich komme jeden Morgen in sein Haus und bringe ihm von unserer Milch.«

»Wirst du heute abend wieder singen?«

»Ja, ich werde wieder singen.«

»Auch das Lied von Antara?«

»Auch das Lied von Antara.« Sie sah nach der Sonne. »Es ist Zeit zum Heimweg,« sagte sie.

Sie beugte sich, schwang den Wasserkrug auf ihre Schulter, grüßte mich und entfernte sich langsam. Als sie etwa zehn Schritte gegangen war, blieb sie stehen und wandte sich nach mir um.

»Da du das Lied von Antara liebst,« sagte sie, »so werde ich es heute abend dir singen. Gib acht! Lebe wohl!«

Sie sang am Abend. Ach, so schön, so schön! Es war mir, als müsse meine Seele vor Sehnen und Wehmut vergehen.

Seit jener ersten Begegnung trafen wir uns täglich, etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang, an dem alten Brunnen, und meine Liebe zu dem schönen Mädchen wuchs mit jedem Tage. Sie blieb ruhig und freundlich, aber sie wurde zutraulicher und erzählte mir von ihrem Leben. – Sie wohne bei ihrem Vater, der Machmud heiße und dessen einzige ledige Tochter sie sei, ihre ältere Schwester wäre mit einem reichen Mann, Hussein, verheiratet und hätte zwei Kinder, ihre beiden Brüder lebten in einem andern Teile des Landes, und sie hätte sie seit langer Zeit nicht gesehen.

Salihah nahm von nun an einen großen Teil in meinem Leben ein, ja, sie füllte es beinahe ganz aus, denn sobald die amtliche Arbeit, die mir oblag, beendet war, hatte ich keinen andern Gedanken, als zu ihr zu eilen, sie zu sehen, zu sprechen und in der Nacht ihrem Gesang zu lauschen.

König Ikbal liebte es, mich in freundschaftlicher Weise zu necken. Man merkte mir wohl an, sagte er, daß ich den Teil meines Lebens, in dem sich der Charakter am meisten bildet, im Abendlande verlebt hätte: ich schwärmte ja wie ein liebeskranker Schüler, wäre ich mein Leben lang in der Türkei geblieben, so würde ich die Schöne, die sicherlich nicht spröde wäre, längst mein eigen gemacht haben. – Er mochte recht haben. Aber ich konnte Salihah nicht anders behandeln, als ich es tat.

Eines Tages, nachdem ich den Abend in üblicher Weise mit Salihah und Ikbal verbracht hatte, erhielt ich, wenige Stunden, nachdem ich nach Bagdad zurückgekehrt war, einen Brief des Königs, und zwar in Versen. Denn IkbaI-el-Devlet war ein geschickter Dichter und liebte es in Reimen zu schreiben.

»Armer Verlassener, wie wirst du es tragen? Die Nachtigall, die sich in dein Herz gesungen hatte, ist davongeflogen. – Welche Spur läßt der Flug des Vogels in der Luft? Wie willst du ihm folgen? – Welche Spur läßt sein Lied? Es klingt fort in deinem Herzen und du wirst es immer hören. Und so lebt die Nachtigall noch für dich, aber du wirst sie nicht mehr sehen. Eile zur Stätte, wo ihr Nest stand, eile zum Freunde, der dich trösten möchte. – Armer Verlassener, du mußt es tragen!«

Ich war wie betäubt. Obgleich die Sonne noch hoch und heiß am Himmel stand, ließ ich sogleich ein Pferd satteln, und nach anderthalb Stunden setzte ich mein schweißbedecktes Tier hinter der Parkmauer von Grara in Schritt. – Da war der Brunnen, an dem ich die schönsten Stunden meines Lebens – so schien es mir – verbracht, und da war der Platz, an dem das Zelt Salihahs gestanden hatte. Öde und leer! Ich war verzweifelt. Ich begab mich auf mein Zimmer, wusch mein vom schnellen Ritt erhitztes Gesicht und dann ließ ich mich beim König melden, der mich sogleich empfing.

Er erzählte mir, das Lager sei, wie seine Leute ihm berichtet, noch vor Tagesgrauen abgebrochen worden, und schon als ich fortgeritten sei, wären Zelte, Kamele, Pferde, Herden und Leute verschwunden gewesen. – Ich hatte davon nichts bemerkt, da ich am Morgen, wie gewöhnlich, geradewegs durch den Haupteingang zum Park nach Bagdad zurückgeritten war, ohne die Ebene, die sich hinter der Parkmauer erstreckte und auf der sich der Brunnen befand und das Lager gestanden hatte, in Augenschein zu nehmen.

»Wohin mögen die Leute gezogen sein?« fragte ich.

»Das weiß ich nicht; aber wenn Sie wünschen, so werde ich Boten aussenden, um es zu erkunden.«

Ich dachte einen Augenblick nach und dann, entmutigt, lehnte ich den Vorschlag ab. Ich sagte mir, daß, wenn es Salihahs Wunsch gewesen wäre, mich nicht zu verlassen, so würde sie am letzten Abend von ihrem Fortziehen gesprochen haben. Sie wollte nicht bei mir bleiben, oder sie konnte es nicht. Sie hatte mich verlassen, ohne mir ein Wort des Abschiedes zu sagen. Es war sehr hart, aber ich mußte es tragen und ich trug es.

Der Winter ging langsam dahin. Ich war zunächst allen Zerstreuungen feind. Das Leben ohne Salihah erschien mir freudenlos. Mit der Zeit wurde ihr Bild schwächer. Ich dachte an sie, wie an eine geliebte Tote: mit tiefer Wehmut, ohne Hoffnung, aber ohne nagenden Schmerz. Und dann – sie teilte das Schicksal aller Toten. Der Platz, den sie in meinem Leben einnahm, wurde kleiner und kleiner. Aber niemals ritt ich nach Grara, ohne mit stillem Sehnen an sie zu denken, und jedesmal besuchte ich den Brunnen, an dem ich so schöne Stunden in ihrer Nähe verlebt hatte.