|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»I, wo haben Sie denn diesen wunderschönen Diamantring her? Wieviel hat denn der gekostet?«

Das war die erste Frage, die jetzt Mojans Hirn beschäftigte.

Nobody hatte den Ring bereits wieder eingesteckt, und er faßte seines Gefährten Arm und führte ihn abseits, dem Ufer zu, wo die Brandung jetzt unter einem Gegenwinde mit doppelter Gewalt donnerte, daß man den Mund ans Ohr bringen mußte, wollte man etwas verstehen.

»Hier können Sie Fragen stellen, dort nicht. Wir haben auf dieser Insel schon zu viel in unserer Sorglosigkeit geschwatzt. Was wollen Sie nun wissen?«

Die zweite Frage, welche Mojan stellte, mußte für Nobody ganz überraschend kommen – schließlich aber war sie dem spleenigen Charakter dieses quecksilbernen Yankees entsprechend.

»Hören Sie,« brüllte er Nobody ins Ohr, »Sie halten mich wohl für ein bißchen verrückt?«

»Durchaus nicht.«

»Nicht? Das wundert mich. Dann sind Sie der erste, der mich nicht für ein bißchen verrückt hält, und ich glaub's Ihnen auch gar nicht, Sie wollen mir nur schmeicheln!«

»Mißverstehen Sie mich nicht. Ich meine, ich halte Sie nicht nur für ein bißchen, sondern für total verrückt.«

»Falsch, grundfalsch! Herz, Niere, Lunge, Leber – ist alles bei mir normal, ganz normal! Und vor allen Dingen auch das Hirn, wo der Verstand drin sitzt. Ganz normal, unheimlich normal! Aber ich bin Philosoph, verstehen Sie? Ich habe meine eigene Philosophie.«

Nobody hatte schon immer eine Ahnung gehabt, daß dieses verrückte Kerlchen im Grunde genommen ein gar kluger Kopf war, der nicht sich selbst, sondern andere veralberte und daran seine Freude hatte. Sollte er jetzt hiervon die Bestätigung erfahren?

»Nun, was für eine Philosophie?«

»Das Leben ist so ernst, so furchtbar ernst, und wenn man da nicht selbst ein bißchen Jux hineinzubringen weiß – die anderen Menschen versuchen einem dieses ernste Leben nur noch zu verbittern. Verstanden? Und nun will ich Ihnen nur noch eins sagen: ich weiß, daß Sie Ihre Geheimnisse haben. Ich, Cerberus Mojan, bin der letzte, der in fremde Geheimnisse zu dringen sucht! Verstanden? Ich bin unter meiner Narrenkappe glücklich – seien Sie es unter der Ihren.«

Was für seltsame Worte waren das? Nobody verstand sie, und er fühlte es plötzlich so heiß zum Herzen aufsteigen, als er jenem die Hand drückte.

Ja, solch einen Begleiter ließ er sich gefallen! Mit dem wollte er Arm in Arm durchs ganze Leben gehen!

»Deshalb,« fuhr der lachende Philosoph unter der Narrenkappe fort, »werden Sie mir doch wohl noch einige Fragen erlauben.«

»Selbstverständlich, nur fordern Sie keine langen Erklärungen von mir, die ich Ihnen vielleicht verweigern muß.«

»Unsinn! Darüber habe ich mich doch eben vorhin ausgesprochen. Meinetwegen treiben Sie Ihren Hokuspokus, mir ganz wurscht. Nur gestatten Sie, daß ich etwas auf meine eigene Sicherheit bedacht bin.«

»Das kann ich Ihnen nicht verdenken.«

»Wem werden wir denn hier begegnen?«

»Mr. Mojan, da gestehe ich offen – da habe ich noch nicht die geringste Ahnung. Ich vermute nur, daß es ein Mitglied einer geheimen Sekte ist, welche ich ...«

»Still, will ich ja gar nicht wissen. Was schiert mich denn Ihre Geheimniskrämerei. Ich meine nur, hätten Sie den langen Lümmel nicht erst etwas in der Hypnose ausforschen können, was uns im Innern dieses Felsens erwarten wird?«

»Mr. Mojan, ich habe über Hypnose meine eigenen Anschauungen. Sofort, als sich der Riese als Diener legitimierte, widerstand es mir, ihn über seinen Herrn oder über seine Herrin auszuforschen, die sich gegen uns teilnahmvoll erwiesen hat. Jetzt will ich auch nur noch mit dieser seiner Herrin verhandeln.«

»Nobody, Sie sind doch ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle, und denselben Weg wieder zurück. Ich meine nur, könnten wir da unten nicht lebenslänglich eingespundt werden? Das würde mir nämlich gar nicht in meinen Lebensplan passen.«

»Ohne Sorge, ich werde die betreffende Person zu behandeln wissen.«

»Na, da vertraue ich Ihnen.«

»Nun sagen aber Sie mal: stieg Ihnen nicht auch ein Verdacht auf, daß hier über uns eine fürsorgende Hand waltete?«

»Hm. Wissen Sie – aus dem Krater roch es mir gar zu appetitlich nach in Butter gebratenen Zwiebeln.«

»Mojan, Sie sind ein Fuchs, in Ihre Karten soll einmal jemand blicken! Aber daß ich mich nur fieberkrank stellte, das ahnten Sie doch nicht.«

»Hohohohoho!!« lachte Mojan als Antwort. »Da kommen Sie bei mir gerade an den rechten.«

»Na, 's ist schon gut.«

Wie er sich ausgezogen hatte, um den Kranken zuzudecken, wie er die Gelübde abgelegt hatte – an alles dies wollte Nobody ihn jetzt lieber nicht erinnern. Schließlich hätte sich ja der Fuchs auch überall herauszubeißen gewußt.

»Doch wir wollen uns nach der Höhle zurückbegeben, der Diener sucht uns natürlich dort und ...«

Da erscholl ein lautes »Hallo!«, wie ein weißer Bandstreifen huschte es schnell über die ganze Insel, und plötzlich wurden die beiden von einem blendenden Lichte übergossen. Sie standen im Strahle einer Blendlaterne. Aber was für eine mußte das sein!

»Verflucht, das ist wohl überelektrisches Licht?« meinte Mojan, sich schnell die Augen zuhaltend.

»Kommen Sie, wir werden erwartet.«

»Dann erst schnell Toilette, wir werden doch von einer Dame empfangen.«

Und schnell zog Mojan seinen gestreiften Rock aus, krempelte ihn um, es wurde ein schwarzer Gehrock daraus, brachte aus der Tasche eine dünne, schwarze Scheibe zum Vorschein, es knackte, der Chapeau claque war noch in Ordnung.

»Wie sehe ich aus?« fragte Mojan, an seiner ausgefransten Weste herumziehend und den Bauch herausreckend.

»Na, einen reinen Kragen könnten Sie sich endlich einmal umbinden.«

»Und Sie könnten sich erst etwas Ihre Stiefel wichsen lassen.«

Sie schritten dem Lichtstrahl nach, der von einem winzigen Punkte ausging, sicher in der Hand des Riesen befindlich, den man aber selbst nicht sah, und schon auf der Hälfte des Weges verlöschte auch der Lichtstrahl. Schwere Schritte kamen ihnen entgegen, die nur von dem Hünen herrühren konnten, Nobody hörte es auch sofort heraus. Sonst war in der Stockfinsternis absolut nichts zu unterscheiden.

»Die Herren werden erwartet,« sagte vor ihnen die nun schon bekannte Stimme, der offenbar auch jenes Lachen angehört hatte, welches Nobody damals für das einer Möwe gehalten. Sie waren also durch die Wände der Höhle belauscht worden.

»Bitte, wollen Sie meine Hand ergreifen.«

Nobody ergriff die Riesenfaust, die von Arbeit zeugte, Mojan torkelte an Nobodys Hand hinterdrein.

Es ging noch ein gutes Stück über die Insel weg und um den Berg herum, mehr aber konnten auch Nobodys Augen nicht erspähen.

Unterwegs probierte er einmal mehrere Zeichen, in die er von Miß Harriet Short eingeweiht worden war, an denen sich die Mitglieder jener Sekte untereinander erkannten.

Er knickte in der Riesenhand seinen Mittelfinger um, grub seinen Nagel in den Ballen – keine Antwort. Jetzt gab er das Erkennungszeichen, welches von jedem Mitglied der Sekte bedingungslos erwidert werden mußte – wiederum vergeblich. Das sah ja fast aus, als ob der Riese gar nicht zur Sekte gehöre, oder hiernach mußte es eigentlich unbedingt so sein. Sollte sich Nobody denn in seiner Vermutung geirrt haben? Nein, der Riese kannte ja den geheimnisvollen Ring; er war nur sonst in nichts eingeweiht.

Jetzt gaben die Füße auf dem Steinboden einen anderen Ton, es hallte wider, Nobody wußte bestimmt, daß sie sich jetzt in einer sehr geräumigen Höhle befanden, und da flammte in der freien Hand des Führers auch wieder das elektrische Licht auf, aber kein Blendstrahl, alles beleuchtend, schnell blickte Nobody zurück – zu spät, da hatte sich schon eine Wand hinter ihnen geschlossen! Was für ein ausgezeichneter Mechanismus mußte das sein, daß dies alles so völlig lautlos vor sich ging!

Eine Höhle war es dennoch, in der sie sich befanden, und zwar eine natürliche, deren früherer Zugang nur künstlich verdeckt worden war – geradeso wie damals im Roten Meer der Eingang des unterirdischen Flusses.

Es ging noch ziemlich tief in den Felsen hinein, dann hörte die Höhle aus, wenigstens geradeaus – dafür zeigten sich am Boden nach unten führende Stufen.

»Donnerwetter,« sagte Mojan, »ein Treppenläufer, der aus lauter kleinen, persischen Gebetsteppichen zusammengeflickt ist – so was hat ja nicht einmal Vanderbilt in seinem Palais in der fünften Avenue.«

Nobody zählte fünfzehn Stufen, dann kam eine hölzerne Tür, keine Kellertür, sondern eine solche, die zu den persischen Teppichen paßte, der Riese, der jetzt ganz als Lakai auftrat, auch solche abgeschliffene Manieren besaß, ließ die beiden ›Herren‹ zuerst eintreten.

Sie befanden sich in einem Gemach, das an Komfort nichts zu wünschen übrig ließ, obgleich das doch erst der Empfangsraum oder eine Vorhalle zu sein schien.

»Wünschen die Herren zu speisen?«

Nobody dachte nicht daran, der dicke Mojan aber hatte gleich ein ›Jawohl‹ bei der Hand, und dann fügte sich auch Nobody. Da wunderte er sich nur, daß die ›Herrin‹ so viel Geduld besaß.

»Bis das Essen serviert ist, wünschen die Herren wohl erst ein Bad zu nehmen?«

Ein Bad hatten die beiden allerdings sehr, sehr nötig. In Seewasser kann man sich bekanntlich nicht waschen, auch nicht mit Seife, und mit dem Trinkwasser waren sie wie mit Gold umgegangen.

Gleich nebenan war das Badezimmer, mit zwei Wannen. Mojan machte einmal sein Maul so weit wie möglich auf und klappte es mit einem hörbaren Krach wieder zu, und auch Nobody staunte doch nicht wenig, Marmorwannen zu sehen, die mit Mosaik ausgelegt waren, ganz abgesehen von der heißen Wasserleitung und noch manch anderem. Da war die Lichtquelle an der Decke noch das allerkleinste Rätsel.

Jedenfalls hatte man als bestimmt vorausgesetzt, daß die beiden ein Bad nicht abschlagen würden, denn alles war schon vorbereitet, und der Diener machte auf zwei Gewänder aufmerksam, welche die Gäste dann anlegen möchten.

Der Bademeister ließ Wasser einlaufen, erklärte, wie man es nach Belieben wärmer oder kälter machen könne, über jedem Bassin befände sich eine Klingel, die ihn rief, und er verließ die Stube.

»Na, da wollen wir mal,« schmunzelte der über jedes Staunen erhabene Mojan, entkleidete sich und kletterte als tätowierter Novellist und Cherokesenhäuptling in die Badewanne, gleich mit Vergnügen konstatierend, daß man sich dank einer schiefen Fläche, die sich im Rücken befand, ja ganz bequem anlehnen könne.

»Ich glaube, hier drin könnte man sogar schlafen.«

Richtig, es dauerte auch gar nicht lange, so hörte sein Plätschern auf, dafür setzte ein Schnarchen ein – mit weitgeöffnetem Munde lag Mr. Cerberus Mojan in der Badewanne da – er war mitten im Seifenwasser friedlich eingeschlummert.

Nobody war hiermit sehr einverstanden. Diese Gelegenheit mußte er benutzen, denn er hatte schon immer gewünscht, daß sein Begleiter nicht bei der ersten Begegnung mit der ›Herrin‹ zugegen sein möchte, hatte ihn aber auch nicht zurückweisen wollen.

Er beschleunigte also die Renovierung seines Körpers, legte das weiße, toga- oder burnusähnliche Gewand an; ein Druck auf den Knopf der elektrischen Klingel rief den Diener herein, der sehr große Augen machte, den einen in der Badewanne schlafen zu sehen, den weitgeöffneten Mund nur wenig über das Seifenwasser herausragend.

»Ich hoffe, daß Ihre Herrin sogleich zu sprechen ist?«

»Jederzeit, aber wollen der Herr nicht vorher speisen?«

»Nein, ich möchte die Dame zuerst allein sprechen. Lassen Sie meinen Freund nur schlafen, er wird schon erwachen, falls er etwas tiefer rutscht und ihm das Seifenwasser in den Mund dringt.«

»Wie Sie befehlen. Bitte, wollen Sie mir folgen!«

Es ging durch einen langen Korridor, ebenfalls elektrisch erleuchtet.

»Madam Iduna erwartet den Herrn.«

Mit diesen Worten öffnete der geschulte Diener eine der vielen Türen.

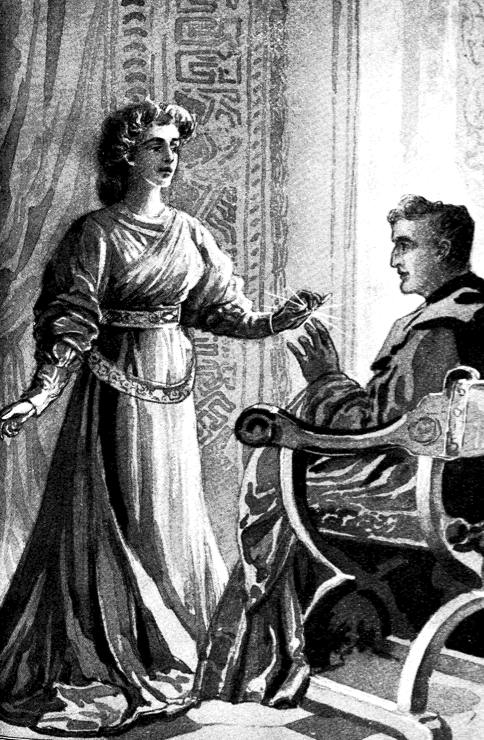

Iduna! Nobodys lebhafte Phantasie stellte sich sofort ein großes, starkes Weib vor, umwallt von einem grünen Gazekleid, und ... da stand es auch wirklich vor ihm, das junonisch gebaute Weib, genau so, gehüllt in ein grünes Gewebe, das nur von einem goldenen Gürtel zusammengehalten wurde.

Sie war nicht mehr allzu jung, die vierzig hatte sie hinter sich, aber das Alter hatte noch nicht seine Macht an ihr ausgeübt, eine vollausgereifte Schönheit, und alles an ihr Majestät und Ruhe.

Wohl hätte sie sich in einem Zustande gewaltiger Aufregung befinden müssen, das war gleich aus ihrer ersten Frage zu schließen, aber äußerlich war ihr davon nichts anzumerken.

»Sie besitzen einen Ring,« begann sie sofort, sich der englischen Sprache bedienend, »wollen Sie mir ihn, bitte, zeigen.«

Nobody hatte nichts in den Taschen seines abgelegten Anzuges zurückgelassen, er zog den Ring aus der großen Ledertasche, die er für gewöhnlich unter der Weste trug, jetzt unter der Toga.

Sie nahm ihn, und nur das scharfe Auge dieses Detektivs konnte erkennen, wie furchtbar ihr Schreck war, als sie den wundervollen Stein blitzen sah; ein anderer hätte nicht die geringste Verwandlung an ihr bemerkt.

»Es ist meines Gatten Ring!« sagte sie mit nur wenig leiserer und etwas zitternder Stimme. »Wie kommen Sie zu diesem Ringe?«

»Ich zog ihn dem vom Finger, der in meinem Hause zu London starb.«

»Wie sah – der Besitzer – dieses Ringes – aus?«

»Ein kleiner Mann, etwas verwachsen, auf dem linken ...«

Eine Handbewegung unterbrach ihn, schnell hatte sie sich umgedreht, ging nach dem Hintergrunde des tiefen Gemaches – doch als sie sich wieder umwandte, war es, als hätte sie diesen Gang nur gemacht, um auf einen dort stehenden Stuhl zu deuten.

»Bitte, nehmen Sie Platz!«

Nobody folgte der Einladung. Sie saßen sich gegenüber. Neben ihrem Stuhle stand ein kleiner Knüpfapparat, auf dem ein angefangener Teppich lag.

»Sie bringen mir Kunde vom Tode meines Gatten.«

Ihr Gatte! Himmel, welcher Unterschied! Ja, aber warum nicht?

»Ich beklage Sie.«

»Wie starb er?«

Nobodys Entschluß war von vornherein gefaßt gewesen. Dieses edle Antlitz war keiner Lüge fähig, so sollte sie auch nicht getäuscht werden.

»Er beging Selbstmord.«

Sie senkte nur für einen Augenblick die reine Stirn.

»Selbstmord. Es kommt mir nicht überraschend. Maurice hat auch mir gegenüber oft davon gesprochen, wie sehr er sich nach dem Tode sehne, und ... doch erzählen Sie ausführlich. Nein, ich weiß ja noch gar nicht, wen ich als meinen Gast begrüßen darf.«

»Haben Madam schon von dem Detektiv Nobody gehört?«

»Nein. Ich bin jener Welt, aus der Sie kommen, schon seit siebzehn Jahren entfremdet, seit siebzehn Jahren hause ich einsam hier auf dieser Insel. Doch was ein Detektiv ist, weiß ich.«

»Ich bin ein solcher, der erste Kriminalbeamte Englands.«

»Und mein Gatte beging den Selbstmord in Ihrem Hause? Darf ich die näheren Einzelheiten erfahren?«

Nobody erzählte die ungeschminkteste Wahrheit. Nur das, was nicht nötig war, ließ er weg, so die vorangehende Geschichte mit der Sängerin, ebenso die mit der Leiche in dem führerlosen Motorboote. Es war eben ein Mann zu ihm gekommen, hatte ihm geheimnisvolle Versprechungen gemacht, hatte ihn engagieren wollen – Nobody glaubte Grund zu haben, ihn verhaften zu müssen – in seinem Gefängnis hatte er Selbstmord begangen.

»Indirekt bin ich ja schuld an seinem Tode, aber ...«

Er wurde wieder von solch einer Handbewegung unterbrochen, die keinen Widerspruch duldete, oder gegen deren Befehl man sich doch nicht auflehnen konnte.

»Sie haben getan, was Ihre Pflicht war – genug davon! Höchstens vielleicht haben Sie einen Fehler begangen.«

»Wieso?«

»Nach allem, was ich von Ihnen jetzt gehört habe, hatte mein Gatte Sie zu seinem Nachfolger bestimmt.«

»Er hinterließ mir auch etwas Schriftliches, er setzte mich tatsächlich zu seinem Erben ein.«

Und Nobody erzählte von dem hinterlassenen Schriftstück. Jetzt wurde die Dame gespannt.

»Und waren Sie schon dort in der Libyschen Wüste?«

»Ja.«

»Nun, was fanden Sie in dem Teufelsbrunnen?«

»Er war voll Wasser gelaufen, und jedenfalls die Hauptsache war für immer vernichtet.«

»Was für eine Hauptsache?«

»Ein Buch.«

»Stand auf dem Deckel dieses Buches mit leuchtenden Buchstaben der Name Snorre Sturluson?«

»So ist es. Das Papier dieses Buches war völlig aufgeweicht, es schwebte bei der leisesten Berührung als eine weiße Wolke im Wasser davon.«

»Dann war auch nichts mehr gutzumachen. Doch vielleicht besser so. Wissen Sie, wozu mein Gatte bestimmt gewesen war?«

»Nun?«

»Die ganze Erde in ein Paradies zu verwandeln.«

Oho! Das war ein großes Wort gewesen! Und indem sich Nobody den Mann vergegenwärtigte, der sich ihm gegenüber Mephistopheles genannt hatte, konnte er nicht recht daran glauben, er mußte sogar über solch eine Behauptung innerlich lächeln.

»Mein Gatte,« fuhr die Dame fort, »war eine Doppelnatur. Er war ein Franzose, hatte Chemie und Ingenieurwissenschaften studiert, er war ein Genie, hatte schon in früher Jugend eine hochwichtige Erfindung gemacht, die ihm reichen Gewinn versprach. Vertrauensselig, wie er war, wurde er darum betrogen. Und das ist ihm noch mehrmals passiert. Können Sie begreifen, daß man da zu einem menschenhassenden Sonderling wird, wenn man um die Früchte seines Fleißes betrogen wird?«

»Gewiß begreife ich das.«

»Seitdem hat er all seine Erfindungen, die er im Laboratorium und in der physikalischen Werkstatt machte, nie wieder zur Oeffentlichkeit gebracht. Doch war dies eigentlich kein Egoismus von ihm, noch weniger kann man von Verbitterung sprechen. Er besaß trotz alledem ein großes, edles Herz. Außerdem wohnte diesem schwächlichen, krüppelhaften Körper eine furchtbare Energie inne, die jedes Hindernis zu überwinden wußte, und rücksichtslos, wie er gegen sich selbst war, war er auch gegen andere Menschen – doch nicht aus Haß, sondern aus Liebe zu der gesamten Menschheit.«

»Madam, jetzt allerdings sprechen Sie wirklich für mich in Rätseln.«

»Ich glaube es Ihnen. Doch ich kann mich nicht deutlicher ausdrücken. O, ihn selbst hätten Sie sprechen hören müssen, wenn er hier zu meinen Füßen saß und mir mit feurigen Worten seine Pläne, die Zukunft der Erde und der Menschheit schilderte!«

Nobody wußte noch immer nicht, wo sie eigentlich hinauswollte.

»Was für Zukunftspläne?«

»Aus der ganzen Erde ein Paradies zu machen, und das mit einem Schlage, in einem einzigen Moment.«

»In einem Moment?! Wie wollte er denn das bewerkstelligen? Dann müßte er ja geradezu ein Gott gewesen sein.«

»In gewissem Sinne, ja. Sind Sie in Chemie bewandert?«

»Etwas.«

»Wissen Sie, aus welchen Grundstoffen sich sämtliche organische Substanzen zusammensetzen?«

»Aus Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff. In allen organischen Verbindungen kehren diese vier Elemente wieder, nur immer in verschiedener Zusammensetzung.«

»So ist es. Also auch das Albumin oder Eiweiß besteht nur aus diesen vier Grundstoffen, die sich überall in der Natur in unbeschränkter Menge finden. Nun, mein Gatte hat das Problem gelöst, das Eiweiß, das hauptsächlichste Nahrungsmittel des Menschen, welches dem Fleische und allem erst den Nährwert gibt, künstlich darzustellen, in der Retorte sowohl, wie auch im Fabrikbetriebe, und es kostet fast so gut wie nichts.«

Nobody war der Mann, der sofort verstand, was er hier zu hören bekam, und wie ein jäher Schreck durchfuhr es ihn. Aber er konnte es nicht glauben, wollte es nicht glauben.

»Es – ist – nicht – möglich!!«

»Und warum nicht?«

»Weil – weil ...«

»Weil dieses Problem bisher noch nicht gelöst worden ist? Mein Gatte hat es entdeckt. Hier der Beweis.«

Sie nahm vom Nebentischchen einen silbernen Teller, auf welchem einige grauweiße Pillen lagen, nicht größer als Medizinpillen, die man schlucken muß.

»Ich hatte vorhin Ihr Essen bereitet, diese sind nachgeblieben. Solch eine Pille reicht aus, um einen hungrigen Menschen zu sättigen.«

Jetzt trat bei Nobody gleich ein ungläubiges Lächeln hervor, als er solch eine Pille nahm. Sie war sehr leicht, er fühlte ihr Gewicht gar nicht.

»Um einen hungrigen Menschen zu sättigen?«

»Gewiß. Diese Pille enthält den Nährwert, dessen ein normaler Mann während vierundzwanzig Stunden bedarf.«

»Verzeihung, Madam, wenn ich da zu zweifeln wage. So weit, daß jeder Mensch sein tägliches Essen mit sich in der Westentasche herumträgt, wird es niemals kommen. Der Magen jedes lebenden Wesens bedarf nicht nur einer gewissen Qualität, sondern zu seiner Füllung auch einer gewissen Quantität, ganz abgesehen davon, daß Albumin oder Eiweiß in solch konzentrierter Form völlig unverdaulich sein muß.«

»Ganz recht. Aber das ist auch kein konzentriertes Eiweiß.«

»Was sonst?«

»An Kohle gebundener Stickstoff. Wie die Pille verwendet wird, um eine für den Magen geeignete Speise herzustellen, werde ich Ihnen gleich zeigen, es ist wohl das Einfachste.«

Sie drückte in verschiedenen Zwischenpausen auf den Knopf einer elektrischen Klingel; es war wohl ein telegraphisches System, denn der erscheinende Diener brachte gleich ein silbernes Becken mit, gefüllt mit einer wasserhellen Flüssigkeit.

»Es ist nichts weiter als reines Trinkwasser. Wasser besteht bekanntlich aus zwei Teilen Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff. Die Pille besteht aus Kohlenstoff und Stickstoff, ich werfe sie in das Wasser – nun sehen Sie selbst zu.«

Die weißgraue Pille schwamm auf dem Wasser, sofort ertönte ein leises Zischen, die Pille bewegte sich, vergrößerte sich, Nobodys staunendes Auge sah, wie sich kleine Zellen bildeten, die sich an der immer mehr anschwellenden Pille ansetzten, sie wurde so groß wie eine Nuß, wie ein Apfel – bis in dem Becken ein kopfgroßer Hefenkloß lag. So sah das Zeug wenigstens aus. Das Zischen hatte aufgehört, obgleich noch nicht alles Wasser verbraucht worden war. Die Entwicklung hatte eben ihren Höhepunkt erreicht.

»Es ist dies reines Eiweiß, auch ganz mit dem des Eies vergleichbar. Den Nährwert des Fleisches übertrifft es noch, was aber auch vermindert oder noch erhöht werden kann. Es kann gekocht oder gebraten oder auch schon so genossen werden. Kosten Sie, es ist absolut geschmacklos. Das ist aber nur ein Vorteil. So kann man es mit den verschiedensten Gewürzen vermischen, welche mein Gatte ebenfalls auf chemischem Wege herzustellen weiß. Ich kann daraus einen Zitronenpudding machen oder aber auch ein Beefsteak, und Sie sollen es nicht von einem gebratenen Lendenstück unterscheiden können. Oder wünschen Sie Fisch? Nur die Gräten würden darin fehlen.«

Nobody kostete nicht. Er war nicht fähig dazu. Er war außer sich. Er konnte nicht sitzen bleiben, er mußte aufspringen und mehrmals durch das Zimmer wandern.

Himmel, wenn das Problem gelöst war, das hauptsächlichste Nahrungsmittel des Menschen billig auf künstliche Weise darzustellen – was für eine Perspektive öffnete sich da der Menschheit!! Ja, dann kehrte für die Erde wirklich das goldene Zeitalter des Paradieses zurück!

Und doch! Könnte das der Menschheit nicht vielleicht zum Fluche gereichen?

Der Franzose Berthelot, der genialste Chemiker der Jetztzeit, stellt in seiner Retorte bereits Kohlehydrate her, also tierische und pflanzliche Fette und Zuckerarten, die für die Ernährung nicht minder wichtig sind als das Eiweiß. Nun freilich ist das, was aus seinem Destillierkolben hervorkommt, nicht gleich direkt Ochsentalg und Schweinefett und Gänseschmalz – aber immerhin, es sind richtige Fette, zur Ernährung des Menschen vollkommen geeignet. Dieses Problem ist also bereits gelöst, und auch die Herstellung des Eiweißes, des wichtigsten Nährstoffes, auf künstlichem, chemischem Wege, die vier Grundbestandteile aus Luft und Wasser herausholend, stellt Berthelot in absehbarer Zeit in Aussicht.

Dieser geniale Gelehrte, der französische Edison der Chemie, ist zugleich Dichter, er wird wenigstens ein solcher, wenn er die Zukunft der Erde schildert, nachdem es gelungen ist, alle Nahrungsmittel, die der Mensch braucht, billig auf künstliche Weise zu fabrizieren. Es sind rosige Bilder, die er uns da vormalt. Es ist das Paradies, welches er uns schildert.

Aber ... er selbst findet einen Haken dabei. Auch er denkt daran, daß, wie Nobody immer sagt, der liebe Gott die Bäume nicht in den Himmel wachsen läßt. Anders ausgedrückt: nicht eher wird diese Entdeckung gemacht, als bis die Menschheit auch reif genug dazu ist, ihre Früchte ohne Schaden genießen zu dürfen, denn sonst ... denn sonst würde sie der Menschheit nur zum Fluche gereichen, eine Zeit der fürchterlichsten Anarchie würde hereinbrechen!

Weshalb? Schnell war Nobodys erster Taumel verflogen, und dann erkannte er dieses ›Weshalb‹ auf den ersten Blick. Ernüchtert kehrte er nach seinem Stuhle zurück.

»Können Sie sich vorstellen,« nahm die Dame wieder das Wort, »wie es dann auf der Erde aussehen wird?«

»O ja, recht lebhaft. Der Landmann braucht keine Felder mehr zu bestellen, kein Schlachtvieh mehr zu züchten. Die grauen Aecker werden sich in Rosenhaine verwandeln und ... wie Sie sagten, die ganze Erde würde ein Paradies werden.«

»Ja, aber die Menschen haben doch immer noch genug zu arbeiten.«

»Eigentlich, ja. Da gibt es immer noch genug zu tun. Aber ich denke, wenn jeder für ein paar Pfennige genug zu essen bekommt, wenn die Ernährung schließlich gar nichts mehr kostet, dann wird wohl niemand mehr arbeiten wollen, dann läuft jeder Schuster, anstatt mir die Stiefel zu besohlen, doch lieber in den Rosengärten herum.«

Ueberrascht blickte die Dame den humoristischen Sprecher an.

»Wie, das ist Ihnen sofort zum Bewußtsein gekommen?«

»O, ich habe eine gar schnelle Auffassungsgabe. Und dann kommt die Langeweile. Was soll man mit der vielen Zeit anfangen? Daraus entsteht zuletzt ein allgemeiner Mord und Totschlag. Ich kenne die Bestie, Mensch genannt. Verzeihen Madam, aber es ist meine ehrliche Ueberzeugung. Nein, auch das höchstkultivierte Volk steht noch lange, lange nicht auf der sittlichen Stufe, um diese Wohltat, sein Brot ohne Schweiß zu essen, von der Sorge um die Ernährungsfrage befreit zu sein, würdigen zu können.«

»So ist es. Und ich bewundere Sie, daß Sie das sofort erkannt haben. Ich selbst bin erst in langen Jahren zu dieser Erkenntnis gekommen, und dann erst verstand ich meinen Gatten, was er beabsichtigte.«

»Was beabsichtigte er?«

»Zuerst die ganze Erde zu erobern, rücksichtslos, mit Grausamkeit, wenn es sein mußte, und dann mit diktatorischer Gewalt und ebensolcher Strenge der ganzen Menschheit Befehle und Gesetze diktieren.«

»Ich verstehe. Das wäre auch der einzige Weg, um aus dem Segen nicht ein Fluch werden zu lassen. Und wie weit ist Ihr Gatte hierin gekommen?«

»Ich weiß nur, daß er mit der Unterjochung Abessiniens beginnen wollte, hier wollte er sich einen Zentralpunkt für sein weiteres Vordringen schaffen.«

Aha! Da aber war Nobody dazwischengekommen. Doch hiervon erzählte er nichts.

»Nun ist er tot« fuhr sie leise fort, »und mit ihm werden alle seine Pläne und Erfindungen zugrunde gegangen sein.«

»Hatte er denn keine Stellvertreter?«

»Wollte er nicht Sie zu seinem Nachfolger machen?« fragte sie entgegen.

»Ich nahm es nicht an, und dann konnte ich meine Erbschaft nicht antreten. Doch hatte er nicht auch sonst Leute hinter oder unter sich?«

»Ich habe mich wenig um das gekümmert, was mein Mann draußen trieb. Er kam alljährlich zweimal hierher, um der Ruhe zu pflegen, und das war seine glücklichste Zeit. In diesem schwächlichen Körper wohnte eine Kampfesnatur, sein ganzes Leben war ein ununterbrochener Kampf. Nur hier zeigte er sich von einer anderen Seite. Wie er mir hier zuletzt erzählte, besaß er damals zwei Unterseeboote mit zusammen achtzig Mann Besatzung Die ganze übrige Organisation ist mir völlig unbekannt, ich habe nie rechtes Interesse dafür gehabt.«

Ja, Nobody hatte schon längst bemerkt, daß sie sehr wenig Interesse für dieses Gespräch hatte. Sie hätte es zu gern abgebrochen. Nicht etwa, daß sie etwas verheimlichen wollte – nein, es war überhaupt eine indolente Natur, die von nichts, was nicht direkt im Kreise ihrer Interessen lag, belästigt sein wollte, und dieses Weib lebte in einer gänzlich anderen Welt. Das merkte Nobody immer deutlicher heraus.

Aber so leicht ließ er sich nicht abschrecken, diese Gelegenheit mußte doch benutzt werden.

»Ihr Gatte hypnotisiert die Leute, die er von sich abhängig machen will, nicht wahr?«

»Ich glaube, ja.«

»Aber doch wohl auf eine ganz andere Weise als die bekannte.«

»Ich verstehe gar nichts von Hypnotismus. Maurice selbst nannte seine Methode Tallismus. Er sagte nicht: ich hypnotisiere, sondern: ich talliere. Mehr kann ich Ihnen hierüber beim besten Willen nicht mitteilen, ich weiß es nicht. Mich selbst hat Maurice niemals hypnotisiert, auch nicht talliert, ebensowenig Peter, meinen Diener. Ich habe nie gelitten, daß er an dieser treuen Seele solche Experimente anstellte.«

Aha, hier auf dieser öden Insel schien die Allmacht des ›Herrn der Erde‹ eine Schranke gehabt zu haben!

»Wissen Madam, wie diese Eiweißpillen angefertigt werden?«

»Nicht im geringsten. Ich selbst verstehe nicht mehr von Chemie, als zur allgemeinen Bildung gehört. Mein Mann hat auch hier ein großes Laboratorium, es steht Ihnen, wie alles andere, offen, auch seine Bibliothek, wie seine Handschriften, vielleicht können Sie sich daraus orientieren.«

Das war viel wert, und es wurde immer ersichtlicher, wie sie hierüber nicht mehr gefragt zu werden wünschte.

»Madam, Sie haben mir und meinem Freunde das Leben gerettet,« schlug Nobody ein anderes Thema an.

»Ich konnte Sie doch nicht verschmachten lassen. Allerdings wäre es mir lieber gewesen, wenn Sie meinen Aufenthalt hier nicht entdeckt hätten.«

»O, Madam, ich bedaure sehr, in ihre Geheimnisse gedrungen zu sein ...

»Sie stellten sich nur fieberkrank?«

Nobody mußte es zugeben.

»Indem Sie bestimmt erwarteten, daß jemand kommen und Ihnen Chinin einflößen würde?«

»Ja, ich vermutete es, und ich bin unglücklich, daß ich zu solch einer List ...«

»Sie haben keinen Grund, um Entschuldigung zu bitten. Peter war etwas ungeschickt gewesen, schon mit der Arrangierung der künstlichen Bootstrümmer und des Proviants, den er auf mein Geheiß am Ufer aufstapeln mußte, dann ließ er es allzu offenkundig werden, daß sich hier unten eine Küche befindet – – kurz und gut, Sie mußten ja stutzig werden, und Sie haben dabei nur eine außerordentliche Schlauheit gezeigt.«

»Wie lange hätten Sie uns durchgeholfen?«

»Nun, bis Sie wieder die Insel verlassen konnten.«

»Wann wäre das geschehen?«

»Ja, das weiß ich doch nicht. Bis zufällig einmal ein Schiff hierhergekommen wäre. Ich hätte Ihnen bis dahin in unauffälliger Weise mit immer mehr ausgeholfen.«

»Hätten Sie da nicht etwa auch ein Boot einmal an die Küste treiben lassen können, seefest und mit allem ausgerüstet?«

»Ich besitze kein solches Boot mehr. Peter hielt sich einmal ein solches zu seinem Vergnügen, um darin zu segeln und zu angeln – Sie haben die Trümmer gesehen und als Feuerholz benutzt.«

»Ja, aber wie können Sie da von dieser Insel fortkommen?«

»Gar nicht. Ich trage auch kein Verlangen danach. Wie gesagt, mein Gatte besuchte mich im Jahre zweimal, und das genügte mir.«

»Er kam mit einem seiner Unterseeboote hierher?«

»Ja, aber nicht direkt nach dieser Insel hier, sondern er legte an einer nördlicheren an, von dort aus kam er allein in einem kleinen Boote hierher, ebenfalls zum Tauchen eingerichtet, und brachte uns mit, wessen wir bedurften.«

»Wußten denn seine Leute, daß er Sie hier besuchte?«

»Ich bezweifle sehr, daß sie von meinem Aufenthalt hier etwas wissen. Nicht etwa, daß mein Gatte mich hier verborgen hielt, sondern ich selbst wollte so weltabgeschlossen leben.«

»So wird also niemand kommen, um Sie nun abzuholen?«

»Sicher nicht. Das wünsche ich auch nicht. Wir sind noch auf viele, viele Jahre verproviantiert, bis an unser Lebensende wird es reichen – – – – und im übrigen stehen wir in Gottes Hand.«

Sie erhob sich, nahm den wunderbaren Ring vom Tisch und reichte ihn Nobody.

»Nehmen Sie ihn, mein Mann hatte ihn für Sie bestimmt, er gehört Ihnen.«

Nobody war äußerst angenehm überrascht, auf solch leichte Weise wieder in den Besitz des Ringes zu kommen, er hätte es nicht vermutet.

»Machen Sie den besten Gebrauch davon, ganz nach Ihrem eigenen Ermessen. Für mich ist die Welt gestorben, ich gehöre ihr nicht mehr an. Sie sind mein Gast, desgleichen ihr Freund. Alle Räume, bis auf wenige, die ich allein benutze, stehen Ihnen offen. Eine Gelegenheit zu Ihrem Fortkommen wird sich schon finden. Es vergeht doch selten ein Monat, an dem wir nicht ein Segel am Horizont erblicken, und ich werde Ihnen die Mittel geben, sich dem Schiffe bemerkbar zu machen. Peter steht zu Ihrer Verfügung.«

Ein leichtes Neigen des Hauptes, Nobody war entlassen. Gleich beim Schließen der Tür hatte er das Gefühl, als würde er diese geheimnisvolle Dame überhaupt nicht wiedersehen – höchstens noch einmal beim Abschied, und so sollte es denn auch kommen.

Auf dem Korridor war der Diener nicht zu sehen. Nobody begab sich, ohne sich in den vielen Türen zu irren, nach der Badestube zurück, um nach seinem Freunde zu sehen. Er wurde Zeuge eines Gesprächs, und er konnte es unbemerkt belauschen, weil in einiger Entfernung vor der Tür noch eine Portiere hing, damit der Blick nicht gleich auf die Badewannen fiel.

Offenbar saß Mojan noch immer in der Wanne, denn es plätscherte. Peter war bei ihm. Nobody konnte auch durch eine Spalte spähen, sah aber nur die Rücken der beiden. Sie schienen sich mit irgend etwas in der Wanne zu beschäftigen.

»Herrjeh, herrsch!!« sagte Mojan nur immer im Tone des größten Staunens.

»So, nun ist es fertig, nun kosten Sie mal.«

Mojan schien etwas zu essen, er schnalzte mit der Zunge.

»Hm. Das schmeckt – das schmeckt – nach – nach ...«

»Nein, das ist ganz geschmacklos.«

»Nee nee, mein Bester, das schmeckt nach Seefe – und – und – nach Schweiß.«

»Ja, freilich, wenn Sie's im Badewasser machen!«

Nobody brauchte keine Erklärung weiter. Der Diener hatte seinem Freunde das Experiment mit der Eiweißpille vorgemacht, Mojan hatte sich den Hefen-Kloß gleich in seinem eigenen Badewasser entwickeln lassen, in dem er seinen zehntägigen Schmutz abgewaschen.

Da freilich mußte der Hefenkloß appetitlich schmecken!

»Aber 's ist alles nichts,« ließ sich des Riesen Stimme vernehmen, »was so eine richtige Holländer Zwiebel ist, die kann mein Herr doch nicht machen, und wenn's keine Zwiebeln mehr auf der Erde gibt, dann will ich auch gar nicht mehr leben.«

Nobody trat hinter dem Vorhang hervor, und der Riese stellte sich gleich in stramme Positur.

»Haben der Herr Befehle?«

»Nein, mein Peter, jetzt nicht.«

»Madam befahlen mir, gänzlich zu Ihren Diensten zu stehen und Ihnen auf alle Ihre Fragen zu antworten, was ich selber weiß, weil Madam nicht weiter von Ihnen belästigt sein will.«

Nobody mußte ein Lächeln unterdrücken. Daß die Herrin dem Diener aufgetragen, ihm dies zu melden, bezweifelte er stark. Für diese Offenheit gab ihm das blonde Antlitz des Riesen eine Erklärung; denn aus diesem leuchtete die ungeschminkteste Offenherzigkeit, der hatte die Seele in den blauen Augen und seine geheimsten Gedanken auf der Zunge, und die lange Einsamkeit mochte seine kindliche Naivität nur noch mehr entwickelt haben.

Mit Mojan wurde Nobody bald fertig, der verlangte keine langen Erklärungen. Der dicke Gentleman bedauerte nur, daß er der ›Dame des Hauses‹ nicht seine Aufwartung machen dürfe.

Und Peter ward bald Nobodys vertrautester Freund, dem er sein ganzes Riesenherz ausschüttete. Viel war es freilich nicht, was Nobody von ihm erfuhr, und dabei zeigte sich, daß der lange Peter wirklich ein sehr beschränkter Kopf war oder doch zu jenen gehörte, derer das Himmelreich ist. Kraft und Geist reimen sich eben meistenteils nicht zusammen.

Bis vor elf Jahren war Peter Nielsen Schiffskoch gewesen. Zuletzt war er mit seinem holländischen Schiffe in Kapstadt gewesen, und da hatte er die Pest ›gekriegt‹, die damals die Bevölkerung von Südafrika dezimierte. Auf der Straße hatte er sich befunden, als er es bemerkte, so hoch waren schon die Beulen an seinem ganzen Körper gewesen, und er war gleich vor Schreck ›zusammengezuckt‹.

Fremde Menschen hatten ihn aufgehoben – eine wundersame Ausnahme, daß fremde Menschen einen Pestkranken auch nur berühren – und hatten ihn an Bord eines Schiffes getragen.

Ein kleiner, hinkender, verwachsener Mann, welcher der Besitzer der wunderschönen Jacht war, hatte ihn wieder ›gesund gemacht‹. Auf welche Weise, das konnte Nobody nicht erfahren, und so konnte er nur annehmen, daß jener Hexenmeister auch ein Mittel gegen die Pest besaß, wodurch er ebenfalls zum Retter der Menschheit hätte werden können.

Doch ein gewichtiges Wort wenigstens fügte der Erzähler noch hinzu.

»Aber mein Herr wollte nicht alle Pestkranken wieder gesund machen; denn er meinte, wenn es keine Pest mehr gäbe, dann würden alle Schwarzen und auch viele von unseren weißen Landsleuten vor Schmutz und Ungeziefer umkommen.«

Nobody verstand die hohe Weisheit. Tatsächlich, es war eine Weisheit! Die Pest und manch andere epidemische Krankheit sind eine Geißel, sind ein drohendes ›Entweder-Oder‹ der fürsorglichen Natur. Warum werden von solchen epidemischen Krankheiten am meisten immer die Eingeborenen ergriffen, so daß die Sterblichkeit der Europäer gegen jene der Farbigen gar nicht in Betracht kommt? Weil die Europäer mehr Seife konsumieren.

»Willst du als Koch bei mir bleiben?« hatte der kleine Mann gefragt.

»Ei ja.«

»Nicht hier auf dieser Jacht, sondern bei meiner Frau.«

»Ei ja.«

»Es ist freilich ein ganz, ganz einsames Leben.«

Schadete nichts. Der lange Peter hatte sowieso eine unglückliche Liebe im Herzen.

Er wurde hierhergebracht, wo es schon damals genau so war wie jetzt. Nur Madam Iduna war elf Jahre jünger gewesen, aber auch schon gerade wie jetzt, so fromm, so schön, so gut, so so so so ...

Der treue Diener fand gar keine Worte, die Vorzüge seiner Gebieterin zu schildern.

Ein halbes Jahr solle er es versuchen. Hielt er es in der Einsamkeit nicht aus, würde er wieder abgeholt. Aber Peter hielt es aus, denn er hatte ja eine unglückliche Liebe, die ihn glücklich machte – solcher Menschen gibt es nämlich genug! und wer hätte auch solch eine Herrin wieder verlassen können!

Bei dieser Erklärung warf Nobody für sich im geheimen die Frage auf, was wohl geschehen wäre, wenn es der fremde Diener hier nicht ausgehalten hätte. Nun, dann wäre er wohl für die Zukunft hypnotisiert worden. Bei der ersten Gelegenheit nahm Nobody ihn unter seine hypnotischen Augen, es gelang sofort, und so war hiermit konstatiert, daß der ›Herr der Erde‹ auch an dem Diener seiner Frau seine Experimente nicht probiert hatte, wie ihm ja auch schon von der Herrin versichert worden war.

»Was macht denn deine Herrin den ganzen Tag?«

Beten und arbeiten. Sie knüpfte vornehmlich Teppiche und betete dazu. Dazwischen musizierte sie auf einem Bechsteinschen Konzertflügel, und wenn der Herr kam, so musizierten sie alle beide.

»Wie kommt er hier nach dieser Insel?«

»In einem ganz kleinen Boote durch das Kellerloch.«

Nobody bekam das ›Kellerloch‹ zu sehen. Es war mit Seewasser gefüllt. Also auch hier ein unterirdischer Kanal, der den ausgehöhlten Felsenbau mit dem offenen Meere in Verbindung setzte. Das Boot sei von Eisen, ganz zu – mehr vermochte Peter davon nicht zu schildern.

Der Herr brachte immer ›schöne Sachen‹ mit und verließ nach einigen Wochen die Insel wieder mit den selbstgefertigten Teppichen seiner Gattin. Was Nobody sonst noch herausbrachte, danach mußte während dieser Besuchszeit hier das idealste Familienleben geführt worden sein – natürlich, wenn der blutrünstige Rinaldo Rinaldini nach seiner Höhle zurückkommt, so wäscht er sich und bettet das Haupt im Schoße seiner Rosa, dann ist er wie ein schneeweißes Lämmchen.

»Wer hat denn diese kolossalen Bohrungen und Aushöhlungen gemacht?« Es grenzt gewissermaßen ans Unglaubliche, was Nobody auf der Suche nach den geheimnisvollen Schöpfungen dieses wunderbaren Mannes alles entdeckte. So geht zum Beispiel aus den Tagebüchern, die der vorliegenden II. Serie zugrunde liegen, hervor, daß Nobody bereits viele Jahre vor dem furchtbaren Erdbeben, das 1906 die große, herrliche Stadt San Francisco vernichtete, die dadurch freigelegte unterirdische Chinesenstadt der Tongs entdeckte, in ihr verweilte und trotz der Scharen von angestellten Detektivs, welche die Geheimnisse derselben zu hüten hatten, wieder unversehrt an die Oberwelt zurückkehrte, was noch keinem Menschen gelungen ist, der in die Hände dieser schrecklichen Verbrechersekte geriet. Was Nobody hier alles schaute und erlebte, das wird am richtigen Platze geschildert werden, es sei hier nur hervorgehoben, daß die jetzt entdeckte Stadt unter San Francisco ein Beweis mehr ist für die vielen Rätsel der Welt, die noch der Lösung harren.

Hierüber wußte Peter nicht das geringste. Der zerbrach sich überhaupt seinen dicken Schädel über nichts.

»Und was für eine Oeffnung ist das?« fragte Nobody, als er den tiefer liegenden Keller untersuchte, auf einen zweiten senkrechten Schacht deutend.

»Das ist der Brunnen.«

»Er gibt süßes, trinkbares Wasser?«

»Freilich, Sie trinken es doch selber jeden Tag.«

Daß sich hier, ringsum vom Meere umgeben, ein Brunnen befand, darüber wunderte sich Nobody nicht. Wer wußte denn, wie tief der gebohrt war! Denn für diesen Ingenieur schien es ja gar keine technischen Schwierigkeiten mehr zu geben.

Aber dann bekam Nobody etwas zu hören!!

»Wir brauchten den Brunnen gar nicht,« fuhr Peter fort, »wir können ja auch Meerwasser trinken.«

»Na nu! Meerwasser? Das kann man doch nicht trinken.«

»O ja, wenn's präpariert wird. Man braucht nur ein bißchen weißes Pulver hineinzutun.«

So kam Nobody ins Laboratorium. Erst aber schöpfte er selbst direkt aus dem Meere ein großes Glas mit Wasser, Peter nahm einen Teelöffel, holte aus einer Blechbüchse etwas weißes Pulver, schüttete es in das Wasser, rührte um – das weiße Pulver schien sich zu lösen, aber sofort entstand eine andere weiße Trübung, ein dicker Niederschlag setzte sich ab. Peter goß das Wasser durch ein einfaches Papierfilter, klar lief es durch, Nobody kostete – von bitterem Salzgeschmack keine Spur mehr, dagegen schmeckte es höchst angenehm säuerlich.

»Wenn es sauer schmeckt, so habe ich etwas zu viel Pulver hineingetan,« sagte Peter. »Eigentlich muß es abgewogen werden, auf ein Liter Wasser genau ein Gramm Pulver, dann ist es akkurat wie destilliertes Wasser.«

Nobodys Staunen war grenzenlos. Er hatte eine Perspektive in die Zukunft, die ihm viel lieber war als die mit den künstlichen Nahrungsmitteln.

Schon immer ist es ein Problem der Chemie gewesen, Meerwasser trinkbar zu machen, indem man durch Zusetzen eines anderen Chemikals die im Meerwasser gelösten Salze in unlösliche überführt, sie so ›fällt‹, daß sie sich niedersetzen und durch Filtration abgeschieden werden können.

Man stelle sich vor, was für eine Umwälzung das für die ganze Seefahrt und noch für manches andere bedeuten würde! Anstatt mit Trinkwasser belastet zu werden, genügte die Mitnahme eines Quantums solchen Pulvers, da könnte auf hoher See ja gar kein Wassermangel mehr vorkommen – noch ganz andere Aussichten stehen offen.

Theoretisch ist das sehr wohl möglich. Der salzige Hauptbestandteil des Meerwassers ist Kochsalz, das ist chlorsaures Natrium, bis zu vier Prozent. Das, was das Meerwasser so bitterlich macht, das eigentliche Ekelerregende, ist Chlormagnesium. Die übrigen Salze sind im Meerwasser in so winzigen Quantitäten vorhanden, daß sie gar nicht in Betracht kommen.

Nun gilt es also, das Chlornatrium und das Chlormagnesium als unlösliche Doppelsalze zu fällen.

Dieses Problem ist bereits gelöst worden, schon im 18. Jahrhundert, von einem spanischen Chemiker. Aber sein Fällmittel ist ein arseniksaures Salz, in dem Wasser bleibt freie Arsensäure zurück – das Wasser ist nun erst recht ungenießbar, weil giftig. Alle anderen Versuche, die Salze des Meerwassers durch ein harmloses Mittel zu fesseln, sind bis heute gescheitert.

Aber möglich ist es! Und wem das gelingt, der kann sich nicht nur einen Millionär, sondern gleich einen Milliardär nennen. Doch gebe sich lieber niemand damit ab, dieses Elixier finden zu wollen. Und wer weiß, wie viele Berufene, wie viele unserer genialsten Chemiker sich schon Tag und Nacht mit der Lösung beschäftigen – und einmal wird es gelingen, daran ist kein Zweifel!

Hier sah Nobody schon das Wunder vor seinen Augen sich vollziehen. Der Niederschlag war so schwer, setzte sich so schnell ab, daß eine Filtration schließlich gar nicht nötig war. Schon nach wenigen Minuten konnte man oben das salzfreie Wasser abtrinken.

Jawohl, er durfte so viel Pulver zu sich stecken, wie er wolle, es seien ja noch ein paar Fässer voll davon vorhanden. Wie es hergestellt würde, darüber freilich konnte Peter nicht die geringste Erklärung abgeben.

Nobody sah sich in dem Laboratorium um.

Die gläsernen Retorten erzählten ihm nichts von dem Geheimnis.

Aus dem Laboratorium kam er in die Bibliothek. Nur Bücher, die man überall zu kaufen bekommt. Aber da war auch eine Manuskriptensammlung!

Doch wiederum eine Enttäuschung. Meistenteils waren es handschriftliche Pergamente von alten Alchimisten, als Rarität sehr, sehr wertvoll – aber daß man den Stein des Weisen dadurch fände, daß man Eidechsenschwänze destilliere und anderes Teufelszeug mehr, daran glaubte Nobody so wenig, wie auch jener Mephisto solche Experimente schwerlich wiederholt haben würde. Das war ein moderner Chemiker gewesen, so modern wie die Einrichtung seines Laboratoriums.

Hauptsächlich vermißte Nobody eigene Aufzeichnungen dieses Chemikers, und wenn es selbst Geheimschrift gewesen wäre. Er fand keine, und auch Peter wußte nichts von solchen.

»Nee, nee, der hat alles frei aus dem Kopfe gemacht, und geschrieben hat er auch niemals.«

Da war auch eine spanische Handschrift, krause Buchstaben, auf echtes Pergament von Eselshaut geschrieben.

Gleich beim ersten Worte, auf das sein Blick fiel, zuckte Nobody zusammen. Er konnte ja Spanisch lesen und sprechen.

»Die mexikanische Knotenschrift als Geheimsprache der aztekischen Priester. Von Pater Capistranus.«

Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre Nobody anbetend auf die Knie niedergesunken – nämlich anbetend die Vorsehung, die ihn hierhergeführt, die Vorsehung in Fleisch und Blut als Edward Scott.

Wie oft schon hatte sich Nobody nicht die Frage vorgelegt: Warum eigentlich hat mich Scott hierhergeschickt? Warum mich hier Schiffbruch leiden lassen? Wohl habe ich hier die Gattin des geheimnisvollen Mannes gefunden, aber hat dies irgendeinen Zweck gehabt? Habe ich hiervon irgendeinen Vorteil? Habe ich nicht nur ganz nutzlos meine Zeit vergeudet? Hätte ich nicht viel, viel mehr erreicht, wenn ich mich, wie es meine Absicht war, gleich nach Island begab?

Jetzt fiel es ihm wie Schuppen von den Augen! Hier sollte er den Schlüssel zu der Geheimschrift der Knoten finden, die für ihn sonst auf jeden Fall immer und ewig unlösbar geblieben wären!

Er zog sich in den Raum zurück, den er für sich als Arbeitszimmer in Anspruch genommen, und nach einigen Tagen des emsigsten Studierens und Grübelns hatte er sich durch die Wirrsale hindurchgefunden, hatte die sechshundertzweiundzwanzig Knoten in geistigem Sinne gelöst.

Nicht jeder Knoten war ein Buchstabe, das war es, was ihn irregeführt, dann mußten die Buchstaben auch umgestellt werden, und zuletzt waren es nur wenige Zeilen, welche in der Uebersetzung lauteten:

»Wisse, Nahuatlak, der du dein Eigentum suchst, daß es zu Tenochtitlatan im Tempel des Huitzilopochtli zu Füßen des schrecklichen Gottes liegt.«

Nichts weiter. Was konnte dort liegen? Ein neues Rätsel. Desto besser.

Wer war Nahuatlak? Lexika waren in der Bibliothek genug vorhanden. Keines gab Auskunft. Halt, unter dem Artikel ›Mexiko‹ fand er dieses Wort.

Nahuatlaken hießen die sieben Stämme zusammen, welche die Tolteken, die Ureinwohner des Landes, aus Mexiko vertrieben. Diese sieben Stämme waren die Xochimilker, Chalker, Tepaneken, Aeolhuer, Tlahoiken, Tlascaler und Azteken.

Die Azteken waren die mexikanischen Preußen, aus ihnen gingen die Kaiser hervor. Alle zusammen hießen sie Nahuatlaken. Also etwa: Deutscher, der du dein Eigentum suchst.

Wo lag Tenochtitlatan? Das Lexikon erzählte ihm, daß dies die erste Stadt gewesen sei, welche die erobernden Nahuatlaken in Mexiko gegründet hatten. Aber über ihre Lage schwiegen sämtliche Bücher und Karten beharrlich. Jedenfalls waren es nur noch Ruinen, nicht des Angebens wert, und Spezialwerke fehlten hier.

Wie war denn nun die Mumie nach dem Koloradotale gekommen? Wer hatte sie in den Schlangensee versenkt? Nicht wahrscheinlich der ›Herr der Erde‹?

Nobody fand es für gut, einmal die ›Herrin der Erde‹ zu sprechen. Seine Bitte wurde abgeschlagen, sehr höflich, sie ließe bedauern, aber durch die Warte, welche Peter herdeklamierte, klang doch auch sehr deutlich durch, daß sie ein für allemal nicht gestört sein wolle.

Auch gut. Nobody würde dieses Tenochtitlatan und alles andere schon allein finden, wenn er nur erst in Mexiko war.

Für die beiden als Gäste aufgenommenen Schiffbrüchigen gab es hier kein Geheimnis mehr. Sie wurden auch eingeweiht, wie sie allein die Felsentür öffnen konnten. Nobody bewunderte den Mechanismus, und die Fuge hätte auch sein Auge nicht von einem natürlichen Riß im Felsen unterscheiden können.

Im übrigen widmete sich Nobody nicht mehr den hier vorhandenen Geheimnissen. Was für einen Zweck hatte es, daß er über die Quelle der elektrischen Kraft nachgrübelte, die das Licht erzeugte? Große Gefäße, mit Asbest gefüllt, in dem einen eine glänzende Stange, in dem anderen eine schwarze – solch eine Batterie hatte er ja auch zu Hause in seinem Schreibtische liegen, und er konnte sie doch nicht enträtseln. Wenn das Licht einmal etwas schwächer wurde, brauchte Peter nur einen Eimer Wasser auf den Asbest zu gießen, und man konnte wieder meterlange Funken herausziehen.

Von jenem Boote, das Peter früher besessen und dann den Schiffbrüchigen als Feuerholz gedient hatte, war noch der hohe Mast vorhanden. Er wurde auf der Spitze des Berges aufgepflanzt, willig gab Mojan sein ehemals weiß gewesenes Hemd als Flagge her, ein Knoten wurde hineingeschlagen, das Notzeichen, und Mr. Cerberus Mojans Hemd diente als Flaggensignal für ein vorübersegelndes Schiff.

Bei dem Aufpflanzen der Stange hatte Nobody ein Malheur, welches nicht unerwähnt gelassen werden darf. Er selbst merkte es erst hinterher. Er hörte an seinem Körper ein Klirren wie von Glas – als er in seiner Ledertasche nachsah, gewahrte er, daß die kleine Phiole, welche das hypnotische Mittel enthielt, zerbrochen war.

Tage, Wochen vergingen. Nobody studierte, Mojan dichtete, und was Peter an Kochkunst leisten konnte, das bewies der beiden Zunahme an Körperfülle. Besonders bei dem dicken Yankee ward es unheimlich.

Nur eines einzigen Zwischenfalls sei hier Erwähnung getan, der sich während dieser Zeit ereignete, wobei Cerberus Mojans edle Seele beinahe ins Jenseits hinübergesegelt wäre.

Zum Frühstück servierte der lange Peter ungarischen Gulasch, ebenfalls aus solch einer aufgeschwemmten Eiweißpille zubereitet und dennoch nicht von dem echten Nationalgericht der Magyaren zu unterscheiden.

Auch Mojan hatte Platz genommen, aber er langte nicht zu.

»Danke, ich frühstücke nicht.«

»Warum denn nicht?«

»Ich werde heute überhaupt nichts essen.«

»Sind Sie krank?«

»Ich? Nee.«

»Ja, warum wollen Sie denn da nichts essen? Oder wollen Sie eine Abmagerungskur machen?«

»Geheimnis, lieber Freund, Geheimnis,« sagte Mojan mit einer seiner unnachahmlichen Handbewegungen, und dabei blieb er, er aß nichts. Aber dem Tee sprach er reichlich zu, trank auch ein großes Glas Wasser mit einem Zuge aus.

»Aha, jetzt geht's schon los!« meinte er nach einer Weile schmunzelnd.

»Was geht los?«

»Geheimnis, lieber Freund, Geheimnis. Sie werden es schon noch erfahren. Ich mache ein Experiment.«

Doch das Schmunzeln hielt nicht lange an – erst wurde Mr. Mojan auf seinem Stuhle sehr unruhig, mit einem Male ganz blaß.

»Mr. Mojan, was haben Sie denn?«

»Oooooooo!« begann jetzt der kleine Dicke zu jammern, sich den Leib mit beiden Händen haltend. »Daß es so wirkte, hätte ich nicht geglaubt – o, mein Bauch, mein armer Bauch!«

»Was haben Sie denn nur gemacht?«

»Ich wollte probieren, mit wie wenig ...

»Jesses,« schrie da Peter auf, »der hat doch nicht etwa eine Eiweißpille verschluckt?! Wir hatten früher Hühner hier, eins verschluckte einmal so eine Pille, es platzte wie eine Bombe.«

»Und ich habe vorhin gleich drei verschluckt!« winselte Mojan, der schon nicht mehr stehen konnte.

Er hatte also das Eiweiß in konzentriertester Form nehmen wollen, nicht daran denkend, oder nicht wissend, daß es ja gar nicht Eiweiß war, sondern an Kohle gebundener Stickstoff, der erst mit Wasser zu Eiweiß wurde, er hatte auch reichlich Wasser getrunken, und nun spielte sich die ganze Geschichte eben in seinem Magen ab.

»Mein Bauch, mein Bauch, ich sterbe!«

»Schnell, schnell, ich hole Brechweinstein!« schrie Peter, der die wirklich vorhandene Gefahr wohl am besten erkannte.

Als er wiederkam, lag Mojan schon wie ein geprellter Frosch am Boden, Nobody hatte ihm Luft geschaffen, die Kleidungsstücke geöffnet, und es war ganz deutlich ersichtlich, wie der Leib immer mehr anschwoll. Mojan mußte wirklich unsäglich leiden, der kalte Todesschweiß stand in seinem purpurroten Gesicht.

Der Brechwein nützte nichts.

»Oel her,« kommandierte Nobody, »und eine Feder, er muß gekitzelt werden im Rachen!«

»Olivenöl?«

»Schmieröl.«

Das Schmieröl kam. Eine Feder gab es auf der ganzen Insel nicht. Doch, eine! Nobody zog die Pfauenfeder aus Mojans Hosenbein, tauchte die Spitze in das Schmieröl und fuhr damit in Mojans Rachen.

Aber es half nichts. Mojan handelte ja selber mit Schmieröl, dem konnte diese Substanz nichts anhaben.

»Er muß geschaukelt werden!«

Peter packte den Sterbenden bei den Beinen, Nobody ihn bei den Armen, und nun wurde hin und her geschwungen.

,,Er muß noch mehr geschaukelt werden, das ist seine einzige Rettung!«

Schon hatte Nobody zwei Haken an der Decke erspäht, schnell Seile her, mit Zauberschnelle hatte sie Nobody an den Haken befestigt, Mojan unter den Armen festgebunden, und nun – schwub, schwub, schwub – ging die Schaukelei los, Mojan immer durch den weiten Saal bis zur Decke empor.

Es wollte nicht kommen.

»Kopf nach unten!«

Jetzt wurde Mojan an den Füßen aufgehangen, und wieder ging die Schaukelei los, mit dem Kopfe nach unten. Bekam er einen Gehirnschlag – es schadete nichts; so oder so, sterben mußte er jetzt doch.

Nur noch ein Mittel kannte Nobody, um den Magen auf künstliche Weise zu entleeren – die Anwendung der Zentrifugalkraft.

Schnell wieder losgebunden, Nobody packte seinen Freund bei den Füßen und drehte sich selbst blitzschnell wie ein Kreisel herum, daß Mojan nur so durch die Luft wirbelte, durch die Zentrifugalkraft wagerecht in der Schwebe gehalten, zu welchem Kunststück nun freilich Nobodys Kraft und Gewandtheit gehörten.

Und die Zentrifugalkraft siegte auch über den gefolterten Magen. Es kam! Und wie kam es! Drei winzige Pillchen hatte Mojan verschluckt, drei Hefenklöße von der Größe eines Kinderkopfes brachte er nach und nach wieder zum Vorschein.

»Sie, Nobody, so eine Teufelspille verschlucke ich aber nicht wieder, fällt mir gar nicht ein,« sagte er, als er sich wieder als lebendiger Mensch fühlte, und man glaubte ihm gern.

– – – – – –

Es war in der vierten Woche, Mojan stach seiner Hulda gerade die Augen aus, als eines Morgens Nobody am fernen Horizonte ein Rauchwölkchen aufsteigen sah, und als er sich vergewissert hatte, daß sich die Rauchwolke nicht entfernte, sondern näher kam, teilte er es den anderen mit.

Peter eilte zu seiner Gebieterin, und als er wiederkam, wurde Nobody in das Heiligtum gebeten.

Sie war noch ganz dieselbe.

»Verzeihen Sie, daß ich mich gar nicht um Sie gekümmert habe. Doch war dies nur dem Anscheine nach. In Gedanken war ich immer bei meinen Gästen.«

»Madam, ich verstehe es zu würdigen, wenn sich jemand in die Einsamkeit zurückzieht.«

»Ein Dampfer kommt auf, er dürfte, wenn er den Kurs beibehält, ziemlich dicht an unserer Insel vorbeisegeln. Sie werden sich mit allen Mitteln bemerkbar machen, und ich hoffe mit Gott, daß er Sie und Ihren Freund aufnehmen wird. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Ich nehme Ihnen kein Versprechen ab, es steht bei Ihnen, zu erzählen, was Sie hier gefunden haben, aber wenn ich Sie bitten dürfte ...«

»O, Madam, für wen halten Sie mich?« unterbrach Nobody die Sprecherin vorwurfsvoll. »Mit Ihrem Diener habe ich dennoch darüber gesprochen, und ich weiß, daß Sie nicht entdeckt sein wollen. Von mir will ich gar nicht sprechen – für meines Freundes Verschwiegenheit garantiere ich. Und wenn sein Leib von Feuersgluten verzehrt würde, und er würde nur ein Wort über dieses Ihr Geheimnis verlieren, so will auch ich ... genug! Es ist bereits alles ausgemacht. Wir ziehen natürlich auch wieder unsere alten Kleider an.«

Sie reichte ihm die Hand.

»So leben Sie wohl. Grüßen Sie mir Ihren Freund. Gehen Sie mit Gott. Ich hoffe, daß Sie nicht gezwungen sind, noch länger hier zu weilen.«

»Und kann ich sonst nichts für Sie tun?«

Nobody hatte es kaum herausgebracht.

»Nichts! Leben Sie wohl!«

Da neigte sich Nobody über die weiße Hand und küßte sie. Dann ging er, ohne ein Wort des Dankes gehabt zu haben. Nur eine Träne hatte er auf jener Hand zurückgelassen, und diese Träne erzählte mehr, als Worte tun können.

Die Schiffbrüchigen mußten sich beeilen, ihrem Stande gemäße Toilette zu machen, d. h., wieder ihre schon in Lumpen zerfallenden Sachen anzuziehen. Von dem Dampfer, der naturgemäß nur nach und nach über dem Horizonte auftauchte, war schon der obere Teil der Schanzkleidung sichtbar, selbstverständlich waren jetzt die besten Fernrohre nach der gefährlichen Insel gerichtet, und wenn die Entfernung auch noch zu groß war, als daß man die Schiffbrüchigen hätte erkennen können, so mußte man doch vorsichtig sein.

Besonders zwischen Peter und Mojan war der Abschied ein geradezu rührender. Der kleine Mojan kletterte auf einen Stuhl, der lange Peter bückte sich, und so umarmten und küßten sie sich.

»Ueber Sie schrei – schrei – hei – schreibe ich ei – ei – ei – hei – einen zehnbändigen Roman,« schluchzte der Novellist.

Plötzlich wurde sein Entschluß schwankend, er hatte einen Anfall.

»Oder, he, Nobody, wollen wir nicht lieber unser ganzes Leben lang hierbleiben?«

»Machen Sie, machen Sie, wir müssen hinaus!«

Das künstliche Felsentor schloß sich hinter ihnen. Auch Nobody hatte ein ganz merkwürdiges Gefühl dabei – als hätte sich das Tor des Paradieses geschlossen, und dort kam das graue Leben heran, mit dem Fluche beladen, daß man das Brot im Schweiße seines Angesichtes essen soll.

Als sie den Berg hinaufkletterten, um sich neben die Flaggenstange zu stellen, verloren sie den Dampfer aus den Augen. Desto näher war er dann.

»Eine Jacht,« sagte Nobody, »ein recht stattliches Fahrzeug, wenigstens fünfhundert Tonnen, vollgetakelt und mit einer starken Hilfsmaschine, alles sehr sauber gehalten.«

Er nahm sein Taschenfernrohr zu Hilfe.

»Hm. Unser Notsignal haben sie gesehen, der Kurs wird etwas mehr nach der Insel geändert. Aber mir scheint, an Bord sind zwei Parteien, von denen die eine nichts von unserer Aufnahme wissen will.«

»Wirklich? Hoffentlich ist diese Partei in der Mehrzahl der Stimmen.«

»Ein Mann wenigstens scheint ganz energisch dagegen zu protestieren, er will sogar den Matrosen am Steuerruder wegschieben, wird aber daran gehindert.«

»Hoch soll er leben, hoch, hoch, dreimal hoch. Er lebe hoch, er lebe ...«

»Ach, hören Sie auf mit Ihrer Gröhlerei! Jetzt müssen wir uns bemerkbar machen, wir sind doch Schiffbrüchige, wir müssen winken und ...«

»Fällt mir ja gar nicht ein! Hoffentlich ist der Mann stark wie Herkules und läßt sich nicht vom Steuerrad wegschubsen.«

»Mojan, seien Sie vernünftig! Sie wissen, was Peter gesagt hat, und wollen wir das Geheimnis unserer Gastfreundin verraten?«

Nobody begann zu winken, und jetzt machte auch Mojan mit.

»Hollahollaholladrihoh, juhuuuuhhh!« fing er an zu jodeln, zappelte mit den Beinen und schwenkte sein rotes Taschentuch! »Hilfe, Hilfe, wir ersaufen!!«

Der Dampfer stoppte, ein Boot wurde ausgesetzt, Matrosen gingen hinein.

Nobody legte den Signalmast um, damit durch ihn nicht unnötigerweise noch einmal ein Schiff angelockt würde.

»Aber mein Hemd ziehe ich wieder an,« sagte Mojan, den grauen Lumpen mit zärtlichen Blicken betrachtend.

»Das können Sie halten, wie Sie wollen. Doch wir müssen uns beeilen.«

»Mitnehmen tu ich's auf alle Fälle. Das laß ich fein waschen, laß ich fein plätten, und wenn ich einmal tot bin, zieh ich's als mein Sterbehemd an, und zwar eigenhändig.«

Und Mojan nahm sein zusammengeknotetes Sterbehemd über den Arm, sie kletterten hinab.

»Ist das wahr,« fragte Mojan unterwegs, »hat da wirklich einer widerstreben wollen, uns von der Insel abzuholen?«

»Mir kam es so vor, er wollte den Dampfer nicht beidrehen und stoppen lassen.«

»Das kann doch nur der Kapitän oder sonst einer gewesen sein, der ins Kommando mit hineinzureden hat, vielleicht der Besitzer der Jacht.«

»Das ist anzunehmen.«

»Ich werde die Sache prüfen – und wenn es an dem ist – Nobody – ich sage Ihnen – dann werde ich über den Kerl einen Roman schreiben – einen Roman, sage ich Ihnen – gar keinen großen – bloß einen einzigen Band, bloß acht Seiten lang, auf jeder Seite bloß fünf Zeilen, die Zeile bloß von drei Silben – aber ich sage Ihnen: auch der verhungertste Hundeköter soll von diesem Kerl jedes Stückchen Brot dankbar ablehnen.«

»Wenn es der Hundeköter aber nun nicht lesen kann?« lachte Nobody.

»Ich lasse den Roman gleich in sämtliche Sprachen der Welt übersetzen.«

»Auch in die Hundesprache?«

»Ich lasse die Bücher in Katzenfell einbinden.«

Nobody gab seine Widerreden auf: in so etwas war Cerberus Mojan ja doch nicht tot zu machen.

Sie standen am Ufer. Das Boot, von sechs Mann gerudert, tanzte heran. Himmel, wie das aussah! Fürchterlich! Die Schiffbrüchigen hatten sich nun schon an das ewig aufgeregte Meer und an die Brandung gewöhnt, heute war es gar nicht so schlimm – und doch! Was für ein Spielzeug der Wogen war nicht diese Nußschale! Jeden Augenblick sah es aus, als würde das Boot nie wieder aus dem Wellentale auftauchen, in das es hoch von einem Wasserberge hinabgeschossen war.

»Donnerwetter, die haben die Riemen in der Gewalt! Das muß eine Faust sein, die dort das Steuer führt! Lauter spanische Gesichter. Bravo, Spanier!«

Man sage nichts über die Spanier. Sie sind zu bedauern, nicht zu verachten. Besonders als Seeleute haben sie sich schon unzählige Male als die wackersten Männer bewiesen. Das Unglück des ganzen spanischen Volkes, die Verrottung, die das Mark der ganzen Nation auffrißt, kommt von oben und aus den Kirchen.

Der Steuernde setzte ein Sprachrohr vor den Mund.

»Kennt ihr einen besseren Platz?« donnerte es in englischer Sprache herüber.

Nobody winkte, weiter westlich zu fahren. Dort waren der Riffe weniger. Denn über diese hinweg und durch das Wasser mußten die Schiffbrüchigen, an ein Anlegen war nicht zu denken.

Das Boot tanzte um die Insel herum, immer in respektvoller Entfernung von den Klippen. Jetzt sahen sie selbst den günstigeren Platz. Es stoppte, hielt auf Riemen.

Es stoppte? Jetzt war es einen Kilometer von der äußersten Klippe entfernt, im nächsten Augenblick sah es aus, als müßte das Boot mittenhinein zwischen die Riffe geschleudert werden. Es klingt so einfach: das Boot näherte sich der Insel, um die zwei Menschen abzuholen – in Wirklichkeit war es ein furchtbares Schauspiel, ein Ringen um Tod und Leben.

Im Stern stand ein knebelbärtiger Matrose. Fünfmal schleuderte er die Leine, dann hatte Nobody ihr Ende erhascht.

»Einer nach dem andern!« donnerte es herüber.

Nobody dachte anders. Er schlang das Seil um Mojan, er selbst ging als Nachhut mit, sich nur an dem Freund festhaltend.

»Nun beten Sie erst einmal, und dann pressen Sie die Zähne zusammen. Go ahead!«

Es ging besser, als Nobody gedacht hatte. Der dicke Mojan schusselte wie ein Gummiball über die Klippen hinweg, und einmal aus diesen heraus, war alles andere im Vergleich ein Kinderspiel.

Sie wurden herangezogen und ins Boot gehoben.

»Ruder – an!«

Zurück ging es. Mochte das Boot auch noch so sehr tanzen, eine Gefahr war nicht mehr vorhanden, und ein sturmaufgewühltes Meer war das doch nicht. Nur die Brandung in der Nähe der Küste war zu fürchten gewesen.

»Wie ist's euch ergangen?« fragte der Steuernde, ein kleiner, krummbeiniger Gesell mit einem Gesicht wie von Leder, der erste Steuermann der Jacht.

Nobody erzählte kurz, was er dann an Bord nochmals ausführlich berichten mußte.

»Ihr könnt eurem Schutzpatron einige geweihte Kerzen anzünden.«

»Was für eine Jacht ist das?«

»Die ›Hortensia‹, eine Privatjacht von Santiago.«

»Wem gehört sie?«

»Einem Sennor Juarez Travalko.«

»Ist er mit an Bord?«

»Ja.«

Zwischen seinen Antworten gab der Steuernde immer Ruderkommandos.

»Ihr kommt von Santiago um Kap Horn herum?«

»Ja.«

»Wohin geht die Jacht?«

»Nach Buenos Aires.«

Auch Mojan, der zwischen den Füßen der Rudernden kauerte, stellte an die Matrosen Fragen, sich eines fließenden Spanisch bedienend.

Ganz richtig, der Besitzer der Jacht, Juarez Travalko, war es gewesen, der nicht hatte stoppen lassen wollen. Aber durchaus keine bösartige Absicht. Er hatte auch durch das Fernrohr nicht die beiden Menschen sehen können, er war eben kein Seemann, wußte nicht einmal das Fernrohr auf den schwankenden Planken zu halten, und dann hatte er nicht das Leben von sieben Menschen für zwei hingeben wollen.

Aber als ihm gesagt worden, daß das unbedingte Seemannspflicht und auch keine weitere Gefahr dabei sei, hatte er sich natürlich gleich gefügt.

»'s ist zwar kein Seemann, aber sonst ein feiner Kerl, dieser Sennor Travalko, ein untadelhafter Cavalleresko,« setzte ein Matrose hinzu, »unter seiner Flagge möchte ich mein ganzes Leben segeln.«

Nobody hatte noch mehr als nur einen bewundernden Ton herausgehört. Alle diese Leute schienen dem Besitzer der Jacht mit Leib und Seele ergeben zu sein.

Das Schiff war erreicht, und so sehr es bei ruhender Schraube auch schlingerte und stampfte, bot das Anbordgehen doch keine Schwierigkeiten.

An Deck standen die Matrosen, für die Jacht recht zahlreich, und betrachteten teilnahmvoll die Schiffbrüchigen, die in Wirklichkeit so wenig der Teilnahme bedurften. Es waren jedenfalls nur Spanier und Portugiesen, wenn auch wohl Südamerikaner, also Kreolen, der Kapitän war offenbar ein echter Spanier, ein stattlicher, ernster, würdevoller Mann, der auf Nobody einen außerordentlich günstigen Eindruck machte. Er erkannte den ehrenfesten Charakter gleich am Druck der Hand, mit dem er die Schiffbrüchigen an Bord des Schiffes, dessen verantwortlicher Führer er war, durchaus nicht immer abhängig von der Laune des Besitzers, begrüßte.

»Seien Sie mir herzlich willkommen. Kapitän Oleda, zur Zeit Kapitän dieser Jacht.«

»Jaques Bernard,« stellte sich Nobody vor, noch immer den Namen beibehaltend, unter dem er sich der Großfürstin Margot genähert hatte, denn er besaß auch noch die diesbezüglichen Papiere.

»Cerberus Mojan,« meldete sich dieser, und diesmal unterließ er merkwürdigerweise das Herbeten seiner sämtlichen Berufe und Titel.

»Ich bin nur der nautische Führer dieser Lustjacht, der Besitzer ist Sennor Travalko, er befindet sich an Bord, in seiner Kajüte, er wünscht Sie sofort zu sprechen. Bitte!«

Er ging ihnen voran, öffnete die zur Kajüte führende Schiebetür, sie traten ein, der Kapitän blieb draußen, schloß hinter ihnen wieder die Tür.

»Hallo, der hat aber ein böses Gewissen!«

Das war Nobodys erster Gedanke, als er den Mann sah, der, in der Mitte der Kajüte stehend, die Schiffbrüchigen erwartete.

Es war ein noch junger Mann, mit spanischen Zügen und dennoch blondhaarig und blauäugig. Nobody erkannte sofort, daß hier eine Mischung von spanischem und germanischem Blute vorlag, und hier bestätigte sich wieder einmal, daß Nobody recht hatte, wenn er solchen Vermischungen stets mißtrauisch gegenüber stand.

Das schöne, bartlose Gesicht war eisern und dennoch von Leidenschaften aller Art durchwühlt, der fest zusammengepreßte Mund verriet unbeugsame Willenskraft und durch die aufgeworfenen Lippen eine ebenso große Sinnlichkeit, und am unangenehmsten waren die stechenden Augen, die alles durchdringen zu können schienen, aber auf keinem Gegenstand einen Moment ruhig haften konnten.

»Der ist zu allem fähig, und der hat auch schon etwas Lichtscheues auf dem Gewissen!«

Ein durchbohrender Blick auf Nobody, ein durchbohrender Blick auf dessen Begleiter, jedesmal wie ein giftiger Nadelstich wirkend, und die ruhelosen Augen huschten wieder in der ganzen Kajüte herum.

»Wer?«

Kurz und scharf hatte er dieses eine Wort hervorgestoßen, kaum die Lippen dabei auseinandermachend, noch weniger die Zähne.

Sollte das die Frage sein, wer die beiden seien?

Nobody wurde von einer plötzlichen Wut ersaßt. Er hätte dem Lümmel gleich eins mit der Faust geben können. Noch nie war ihm eine so unsympathische Person begegnet. Er selbst beherrschte sich, er fürchtete nur für den sanguinischen Mojan, der sich solch eine Behandlung noch weniger gefallen ließ. Aber der kleine Dicke stand wie ein Lamm da.

»Na?«

»Jaques Bernard ist mein Name.«

»Und?«

»Cerberus Mojan,« sagte dieser ganz demütig.

»Woher?«

»Aus Marseille, aber amerikanischer Bürger.«

»Und?«

»Aus Philadelphia, Yankee.«

»Wie kommen Sie auf die Insel?«

Nobody erzählte, wie er es mit Mojan verabredet hatte. Schließlich wich es nur insofern von der Wahrheit ab, als sich Nobody für den Mitbesitzer der Feluke ausgab. Es war der Einfachheit wegen. Dann wollte man auch nichts von dem Käsefaß erwähnen, solch eine verrückte Idee hätte ja doch niemand begriffen, sondern es handelte sich um eine Wette zwischen amerikanischen Gentlemen in Venedig, ob man solch eine elende Feluke, wie man sie dort hatte liegen sehen, um das stürmische Kap Horn herumbringen könne.

Das war eine echt amerikanische Wette, so etwas mußte auch dieser Südamerikaner begreifen.

Er ging übrigens gar nicht weiter darauf ein, zeigte kein Interesse dafür.

»Mit was befrachtet?«

»Nur mit Sand als Ballast.«

»Noch andere gerettet?«

»Nur wir beiden.«

»Die ganze andere Mannschaft absichtlich dem Tode preisgegeben, was?«

»Mein Herr!« wollte Nobody aufbrausen.

»Ruhig! Wovon gelebt?«

Nobody schluckte alles hinter, was in ihm aufsteigen wollte. Er wunderte sich nur über Mojan, daß der so ruhig dabei blieb.

»Wovon auf Insel gelebt?«

»Von angeschwemmtem Proviant.«

»Wie lange?«

»Vier Wochen.«

»Papiere zeigen!«

Nobody schluckte noch einmal kräftig, als er seine Legitimationspapiere auspackte.

»Und?«

»Ich bin Yankee, brauche keine Legitimationspapiere,« entgegnete Mojan.

»Taschen ausleeren!«

Oho! Jetzt hatte es aber gleich geschnappt! Wenn der Kerl nun wirklich auf einer Visitation bestand? Den geheimnisvollen Ring und noch manches andere fremden Augen preisgeben? Nein, das gab es nicht, eher ... Nobody war zu allem fähig!

»Na, wird's bald?! Taschen ausleeren, hierher auf den Tisch!«

»Sennor, wir sind Ehren ...

»Maul gehalten! Hier habe ich zu befehlen! Ich traue euch Brüdern nicht recht. Vorwärts, ausziehen, bis aufs Hemd!«

Himmeldonnerwetter!!! Nobody wußte, was er tat, und er tat es mit kühler Ueberlegung, trotz aller Schnelligkeit.

»Die Tür zu, Mojan.«

Ein blitzartiger Griff, er hatte den Spanier bei der Gurgel gepackt, er lag auf der Polsterbank, die sich an den Wänden hinzog.

»Ihr Taschentuch, Mojan, er muß geknebelt werden!«

Mojan war prompt nach der Tür gesprungen, hatte sie verriegelt, kam zurück, zwar schon sein Taschentuch in der Hand, aber doch noch ein anderes Mittel wissend und vorschlagend.

»Stecken Sie ihm doch so eine Pille ins Maul, Sie spucken ein paar Mal drauf, dann kann er mit dem Hefenkloße im Maule auch nicht mehr schreien.«

Nobody befolgte diesen Ratschlag nicht, er kniete auf die Arme des Niedergeworfenen, quetschte ihm die Nase zu, daß er den Mund öffnen mußte, wollte er nicht ersticken: der Spanier öffnete den Mund von ganz allein sehr weit – Nobody pfropfte schnell das große Tuch hinein. Aber einen Schrei hatte er doch nicht verhindern können.

»Hilfe!!!«

»Verflucht!«

Nobody gebrauchte das, was er sein Hausmittel nannte, nämlich im Gegensatz zur Anwendung der Hypnose. Nur ein leichter Schlag mit den Fingerknöchel gegen die Schläfe, und mit einem leisen Seufzer schloß der Spanier die wildrollenden Augen, um sie nicht so bald wieder zu öffnen.

Doch der Hilferuf war gehört worden. Die Tür ward von draußen zu öffnen versucht, dann stark daran geklopft.

»Na?« rief Nobody barsch, während er seine Lederriemen aus der Tasche zog und den Bewußtlosen an Händen und Füßen zu binden begann.

»Sennor?« fragte draußen die Stimme des Kapitäns.

»Na?« stieß Nobody so wie vorhin hervor.«

»Riefen Sie nicht um Hilfe?«

»Unsinn! Weg!«

Die Schritte an Deck entfernten sich wieder.

Erstaunt blickte Mojan bald auf Nobody, bald auf den Gebundenen. Hätte er nicht seines Freundes Mund sich bewegen sehen, er hätte schwören mögen, es wäre der Spanier gewesen, der soeben hier geantwortet hatte. Ganz genau so, aber auch ganz genau so!

Und der Yankee, der sein riesiges Vermögen nur seinem Spekulationstalent verdankte, brauchte nicht lange Zeit, um zu erkennen, was Nobody eigentlich beabsichtigte.

»Ei die Dunnerwetter,« flüsterte er erregt, »Nobody, das haben Sie fein gemacht, das müssen Sie auch so weiterspielen!«

Es war ein sehr ernstes Gesicht, mit dem Nobody ihn anblickte.

»Wissen Sie auch, was ich getan habe?«

»Den Besitzer dieser Jacht überwältigt.«

»Ja, und ich ließ mich nicht etwa hinreißen, sondern es ist bei mir ganz selbstverständlich, daß ich nicht meine Taschen visitieren lasse, solange ich nur noch eine Hand zum Schlag und einen Fuß zum Tritt erheben kann. Ich habe verschiedene Geheimnisse bei mir, welche unter keinen Umständen ein Fremder ...«

»Papperlapapp, das will ich ja gar nicht wissen, Und denken Sie etwa, ich, Cerberus Mojan, lasse mir so etwas gefallen? Ich bin nur eine bescheidene Natur, ich wollte Ihnen nicht vorgreifen, sonst hätte dieser Flegel schon längst am Boden gelegen. Ei der Deiwel noch einmal!«

»Jetzt ist es geschehen. Und was nun?«

»Wir machen uns zu Herren des ganzen Schiffes.«

»So einfach ist das nicht, die Mannschaft wird unbedingt auf der Seite ihres Gebieters stehen.«

»Der Deiwel sollte sie auch holen, wenn das nicht der Fall wäre. Jetzt heißt's den Gehirnkasten anstrengen, um uns wieder aus dieser Patsche herauszuhelfen, in die wir beim ersten Schritt an Deck dieses Schiffes hineingeraten sind. Nobody, Sie sind doch so ein Hexenmeister.«

Eine weitere Verständigung zwischen den beiden war gar nicht mehr nötig. Der eine wußte, was der andere jetzt unbedingt tun würde, und so geschah es denn auch.

Die Kajüte besaß noch drei weitere Türen. In dem einen Raume waren nautische Instrumente, Bücher und besonders auch Waffen untergebracht, der zweite zeigte drei elegante Kojen, die aber sicher nicht benutzt wurden, die dritte Tür führte in das Schlafzimmer des Jachtbesitzers, das war an dem benutzten Waschtisch und an allem ersichtlich.

Für Nobody war es von größter Wichtigkeit, zu wissen, daß sich die Kabine des Kapitäns anderswo befand, diese Kajüte mit den Nebenräumen nahm ausschließlich der Jachtbesitzer für sich und seine eventuellen Gäste in Anspruch.

»Hierherein mit ihm!«

Der Bewußtlose wurde in sein Schlafzimmer getragen und auf das Sofa gelegt.

»Entkleiden Sie ihn! Schnell! Dazu müssen Sie ihm einstweilen die Fesseln lösen. Kommt er wieder zu sich, bin ich auch noch da. Ich muß mich unterdessen rasieren.«

Mojan ging an die Arbeit, er knüpfte die Riemen wieder auf und zog den Spanier aus, unterdessen wetzte Nobody das Rasiermesser, das er in der Schieblade des Waschtisches vorgefunden, auch die Schere benutzte er, stutzte sich selbst die Haare, gab ihnen einen besonderen Schnitt.

Als Mojan sein Kammerdienerwerk beendet hatte und er sich umdrehte, konnte er trotz seines sonstigen Phlegmas kaum einen Ruf des Erstaunens unterdrücken.

Dieses schöne und doch so von Leidenschaft entstellte Gesicht, diese stechenden, flackernden Augen, diese aufgeworfenen Lippen, Juarez Travalko hatte einen Doppelgänger bekommen! Als Nobody nun gar die Kleidung von jenem anlegte, war die Auswechslung eine vollkommene.

»All right,« sagte Nobody, nachdem er noch einmal scharf in die Züge des Spaniers geblickt und sich selbst dann im Spiegel gemustert hatte, noch einige massierende Striche in seinem Gesicht machend. »Ich kann's riskieren. Jetzt muß ich mich erst einmal wenigstens vor der Türe zeigen, damit die Mannschaft nicht mißtrauisch wird, weil der Hilferuf gehört worden ist. Das genügt vorläufig. Was dann weiter zu tun ist, beraten wir später.«

Wie gesagt, Mojan hatte gewußt, oder doch geahnt, was sein Freund vorhatte, und dennoch – er sperrte seinen Mund auf.

»Nobody, Sie sind ein verwogener Satan!«

»Es hilft nichts, es muß riskiert werden. Wir haben einmal A gesagt, jetzt müssen wir auch B sagen. Binden Sie ihn wieder.«