|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Major Otto Friedrich v. d. Groeben

In neun Tagen sind wir vom Kap Verde bis zum Königreich Sierra Leone gesegelt, das seinen Namen nach dem Flusse hat, in den wir eingelaufen. Wir fanden daselbst ein dänisches Schiff vor Anker liegen, dem wir drei Tage zuvor begegnet, als es dem Stranden nahe war, was uns damals auch leicht hätte geschehen können, da uns der Wind so nahe an die Küste getrieben hatte, daß wir bisweilen nur fünf Faden Wasser loteten. Als wir Anker geworfen, haben wir in aller Eile den »Kurprinz« und den »Morian« mit Holz und Wasser versehen; darauf bin ich mit einigen jungen Edelleuten in das nah gelegene Negerdorf gegangen, wo wir den Häuptling Jan Thomas ungefähr mit 40 Männern und 30 Frauen antrafen, die wir mit Branntwein bewirteten. Dieser Häuptling sprach ein wenig Deutsch, das hauptsächlich in folgenden Redensarten bestand: »Donner Sakrament, für mich Kapitän Jan Thomassen, muß Holz und Wasser bezahlen.« Die Frauen und Männer setzten sich um uns, hernach tanzten sie mit ihrem Häuptling zum Klang unsrer Schalmeien.

Über ihr Leben, Handel und Wandel will ich folgendes bemerken: Von Kap Verde bis nach Sierra Leone leben die Mohren unter der Herrschaft ihrer Könige, die sie je nach dem Verbrechen hart oder gelinde strafen. Wenn einer mißhandelt wurde und Gericht gehalten wird, sitzt der König öffentlich. Um ihn stehen die Richter. Dann tritt der Kläger hervor, fällt auf die Knie, stützt das Haupt mit den Ellbogen und spricht zum König: »Donda«, worauf die Richter antworten: »Mo«. Darauf wird in des Königs Gegenwart die Klage einem der Räte vorgetragen, der sie öffentlich den andern Richtern erzählt. So geht's der Reihe nach herum bis zum letzten Rat, der die Klage nebst dem Urteil, das die andern gesprochen, dem König vorträgt. Dieser bestätigt das Urteil oder ändert es nach seinem Gutdünken. Hat der Verklagte den Tod erwirkt, so werden seine Güter bis auf Kindeskinder eingezogen, und er selbst wird in den Krieg geschickt, um an der Spitze gegen den Feind wie ein Sklave bis auf den Tod zu fechten. Die Hütten dieser Neger sind ganz klein, oben und unten mit Palmzweigen bedeckt, in einer runden oder langen Form, etwa 3½-4 m hoch und etwa 2½ m weit; ihre Türen sind nur etwas über 1 m hoch, so daß man, ohne einen Bückling zu machen, nicht hineingehen kann. Ihre Schlafstelle ist an einer Seite der Hütte aus Lehm gemacht, ganz niedrig und nur etwa meterbreit, eine Matte aus Rohr- oder Binsengeflecht liegt darauf. Der Herd besteht aus zwei Feldsteinen, die mitten in diesem »Palaste« liegen, und worauf sie Hirse, Fische oder Fleisch kochen. Roter Lehm oder der natürliche Grund bilden den Estrich. Jedes Dorf hat einen besonderen Platz, für Zusammenkünfte bestimmt, der etwas höher als die andern Hütten liegt und einen etwa halbmeterhohen Lehm- oder Tonestrich zeigt. Hier versammeln sie sich mit ihren Führern, rauchen Tabak, Männer, Frauen und Kinder durcheinander, indem sie das Rauchen so lieben, daß sie nicht allein stets bei Tage rauchen, sondern auch des Nachts den Tabak als teures Kleinod in kleinen Säckchen am Halse hängen haben. Ihren Leib, das Gesicht und die Hände pflegen sie mit mannigfachen Figuren, die sie in die Haut schneiden, zu schmücken, und in die Schnittwunden reiben sie Pulver oder Pflanzenasche ein, damit die Figuren nie verschwinden. Je schwärzer sie sind, um so schöner dünken sie sich: ja, sie halten so viel auf ihre schwarze Farbe, daß sie sich alle Morgen von Haupt bis Fuß mit Fett oder Öl einschmieren. Wenn nun die Sonne brennt, schmilzt das Fett, das sie in die Haut eingerieben, und sie glänzen den ganzen Tag darnach wie ein Spiegel. Das tun sie aus zwei Gründen. Einmal, weil sie schwarz davon werden. Sodann aber verhindert das Fett, daß von der großen Hitze die Haut aufspringt, weil sie nackend gehen. Solche unerträgliche Pein nimmt die Fettigkeit ganz hinweg und macht ihnen die Haut geschmeidig, wie ich selbst gesehen. Diese Gewohnheit ist allen Schwarzen gemein.

Wir bewirteten die Neger mit Branntwein.

Was ihren Gottesdienst anlangt, so beten sie den Teufel an, dem sie jährlich einen Teil ihrer Güter, alle fünf oder sieben Jahre aber einen Menschen opfern, auch wohl zwei oder mehr, je nachdem sie vom Teufel Schaden erlitten oder große Sünden begangen haben. Ihre Kirche ist ein Zaun von Staketenpfählen, ohne Dach. Ehe sie hineintreten, legen sie alles ab bis aufs Messer, alsdann gehen sie in den Betraum, fallen auf die Knie, strecken die Hände von sich und schlagen sie über dem Haupt zusammen, neigen das Antlitz zur Erde und bitten vom Teufel, was sie nötig haben. Sobald solch Gebet drei- oder viermal verrichtet, gehen sie wieder davon. Indem sie nun ihre fette Stirn auf die Erde stoßen und der Staub und Unflat ihnen an der Stirn kleben bleibt, dürfen sie ihn nicht abstreichen, sondern müssen ihn so lange daran lassen, bis er von selber abfällt. Von ihrer Kleidung ist wenig zu sagen, da sie ganz nackt gehen und nur ein schmales Lendentuch tragen. Die aber am Meeresstrande wohnen und etwas Vornehmes sein wollen, tragen auf dem Haupte einen alten Hut oder eine bunte Leinenmütze und ein Hemd von gestreifter Leinwand mit großen Ärmeln.

Ebenso gehen die Weiber ganz barfuß. Hinter sich haben sie die Kinder in einem Hüfttuche. Ihr Oberkörper ist ganz bunt mit Narben geschmückt, die sie mit der Spitze eines Messers in die Haut schneiden und dann mit Pulver blau färben, vor andern damit zu prunken. Sonst prunken sie auch viel mit dem Haar, das seiner Art nach ganz kurz und schwarz wie Lämmerwolle wächst. Dieses Haar, so kurz es auch ist, wissen sie sehr niedlich zu Mustern zu flechten, etliche wie eine Krone, andre wie eine Haube, etliche wieder auf noch andre Art. Hinterher beschmieren sie es mit einem weißen Fett oder Palmöl und gehen darauf in die Sonne, die das Fett über den ganzen Leib fließen macht. Das reiben sie dann stark in die Haut ein, so daß sie wie Ziegenböcke »duften« und wie Spiegel glänzen.

Ihre Tücher weben sie meist selbst auf einem Gestell, das in die Erde geschlagen ist. Ebenso machen sie künstliche Matten und Säckchen aus Binsen oder Baumbast und färben sie mit Blättern oder rotem Holz unterschiedlich. Tabak rauchen sie so stark, daß sie die Pfeife nie aus dem Munde lassen. Die Frauen bereiten die Speisen zu, nämlich Rindfleisch, Hirse, eine Art von Korn, die man erst kocht, dann trocknet und in hölzernen Mörsern so fein wie Sand zerstampft. Dann wird die Hirse in einem Topf dick wie gequollener Reis gekocht, in eine hölzerne Schüssel getan und mit den Händen zu Kügelchen geknetet und gebacken. Dieses Gericht ist mir immer so vorgekommen, als wenn man bei uns Kapaunen mit Teig mästet.

Wenn von andern Dörfern die Freunde einander besuchen, so umarmen sie sich und umfaßt einer des andern mittelsten Finger, den sie geschickt so stark auseinander ziehen, daß es laut knackt.

Die Toten werden in der Erde begraben. Dann kommen die nächsten Freunde zum Grab, setzen darauf Früchte, Palmwein, eine Schüssel voll Hirse, Tabak nebst einer Pfeife, und was sie sonst noch erdenken können. War der Verstorbene ein Handwerksmann, so legen sie alles Werkzeug, was er bei seinen Lebzeiten gebraucht hat, auf das Grab, bei einem Schmiede z. B. die Zangen, Blasebälge, Ambos, Kohlen und Eisen, bei einem Fischer Netz, Angel, Fische, Reusen, und was zum Fischen nötig ist. Zudem schnitzen sie aus Holz eine kleine menschliche Figur, etwa ein halb Meter hoch. Die setzen sie auf das Grab, und kein Schwarzer darf sich unterstehen, etwas vom Grabe zu entfernen. Die Frauen, die keine hölzernen Figuren machen können, nehmen einen Wisch Stroh, binden oben anstatt des Kopfes einen Knopf und setzen das, dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, auf das Grab.

Bei einem Begräbnisse kommen alle des Verstorbenen Freunde zusammen, 300-400 Menschen oft, und bleiben bis zum dritten Tage gewöhnlich beisammen und machen ein wunderliches Gerase: der eine springt, der andre weint, der dritte lacht, der vierte spielt, und schreien alle durcheinander. Dann stecken sie dem Toten alle seine goldnen Ringe auf die Finger und begraben ihn mit all seinem Gold, Elfenbein, Töpfen, ja, all seinem Gerät, damit er auch im Jenseits reich sei und bei dem Himmelsherrscher in Ansehen stehe. Den Leichnam geleiten sie sämtlich zu Grabe, indem sie glauben, der Verstorbene werde angesichts des großen Gefolges sofort beim Himmelsfürsten eine Audienz erlangen und ein vornehmer Mann werden.

Den dritten Tag nach unserer Ankunft kam der schon erwähnte »Wasser-Kapitän« Jan Thomas an Bord, sein Wasser und Holz bezahlt zu haben, wofür wir ein halb Viertel Branntwein und ein paar Flaschen Wein gaben. Zu beweisen, was er für ein ehrlicher Mann sei, zeigte er uns einige Empfehlungsschreiben von verschiedenen Schiffen, von denen ich das »empfehlendste« hier mitteilen will: »Der Wind weht aus Osten und Westen. Hütet euch vor den schwarzen Hunden; denn ihnen ist nicht zu trauen, weil sie falsche Schelme sind. Zur Nachricht: habe gegeben für Wasser und Brennholz eine Flinte, drei Pfund Pulver, drei Flaschen Branntwein. Sierra Leone. Das Schiff N. N.«

Später bin ich etlichemal noch an Land gegangen. Wohin ich aber auch kam, sind die Eingeborenen vor uns in den Busch geflohen, so daß ich nichts als hie und da einen Krüppel, der nicht mitlaufen konnte, daneben etwa noch eine Katze oder einen Hund angetroffen habe. Auch in den Hütten fand ich nichts als z. B. ein Messer, einen hölzernen Mörser, einen Topf und eine Matte.

Weil der englische Gouverneur, den wir bei unserer Ankunft bewirtet, uns gebeten hatte, ihn auf seiner Insel zu besuchen, setzte ich mich eines Tages mit dem Kapitän und den beiden Ingenieuren in eine Schaluppe und fuhr nach der Insel Bens, die drei Meilen stromaufwärts liegt. Unterwegs kamen wir an verschiedenen Negerdörfern vorbei, sahen auch viel Fischreusen, in denen sich die herrlichsten Fische fangen. Zahlreiche Inseln im Flusse sind sehr fruchtbar an Palmen, Limonen, Zitronen, Bananen, Ananas, Bataten und andern mir noch unbekannten Früchten mehr. Der Gouverneur kam uns entgegen und bewillkommnete uns mit sieben Kanonenschüssen, tat uns alle erdenkliche Ehre an und bewirtete uns mit köstlichen, kürzlich aus England gekommenen Weinen, auch mit Hühnern, Schafen und einem Wildschwein, das ein Neger diesen Abend zu unserm Glück geschossen hatte. Dieses Wildbrets gibt es viel auf den Inseln.

Die englische Faktorei liegt auf einer Anhöhe und ist mit einer zweiundeinhalb Meter hohen Mauer befestigt, auf der acht größere und kleinere Kanonen stehen. Hinter der Mauer steht ein kleines, aus Feldsteinen aufgeführtes Haus, darin der Gouverneur wohnt. Weiterhin liegt ein Steinhaus, in das nachts die Sklaven eingesperrt werden, die Tag und Nacht paarweise an den Füßen angekettet sind. Unterhalb des Berges liegt ein Negerdorf, wo die Schar der Sklaven und Sklavinnen wohnt, die auf der Insel allerlei Dienste verrichten müssen. Unten im Tal ist ein Brunnen tief in den Felsen gehauen, der ein herrliches, süßes Wasser gibt. Hier steht auch eine lange Hütte für die Matrosen und sonstigen Europäer.

Als wir fast drei Tage lang uns von dem Engländer hatten bewirten lassen und unser Geblüt mit frischen Speisen erfrischt hatten, versah der Gouverneur auch unsere Schaluppe noch mit Limonen, wurde von uns zu einem Gegenbesuch eingeladen und kam gleich mit uns mit, da er andern Tags ein Schiff abfertigen mußte, das die andern Faktoreien anlaufen sollte. Wie wir nun längs des »Kurprinzen« beilegten, bewillkommneten wir den Gouverneur unsrerseits mit sieben Schüssen und ließen es uns angelegen sein, alle uns erzeigte Höflichkeit zu erwidern. Den andern Tag fuhren wir zu einer Landzunge, um hier Austern zu suchen. Des Engländers Schwarze hieben so große von den Felsen, daß wir sie in vier Teile schneiden mußten, ehe wir sie essen konnten. Die Neger zeigten uns auch eine Austerschale, die noch fest an einem Felsen hing, und worin ein Stöckchen steckte. Das, sagten sie, machten die Affen (deren es hier viele Tausende gibt), wann das Wasser mit der Ebbe abläuft, damit die Austern ihnen die Pfoten nicht einklemmen. Hinterher langen sie die Austern ganz appetitlich aus der Schale.

Soviel ich von dem englischen Gouverneur erfahren konnte und auch selbst sah, sind die Eingeborenen von Sierra Leone falsche, diebische Leute, die nicht nur heimlich, sondern auch öffentlich stehlen und mit ihrem Raub buscheinwärts laufen und dazu die Weißen auslachen. Zudem sind sie sehr faul und wollen nicht arbeiten. Sie ziehen weder Kühe noch Pferde, sondern behelfen sich mit Elefantenfleisch, Ziegen, Antilopen, Hühnern wie auch mit den Landesfrüchten, die sie in solchem Übermaße haben, daß sie im November und Dezember ganze Schiffe umsonst damit beladen können.

Das Land ist auch sehr reich an Geflügel, Meerkatzen und Papageien. Besonders berichtete mir der Engländer von einer Art von Affen, die Menschenverstand in ihrem Tun und Lassen hätten, nur daß ihnen die Sprache fehle, weil sie nichts als »ho« sprechen. Sie rauchten Tabak, fädelten eine Nadel ein, zapften Bier und täten alles, was man ihnen befehle. Der König von Sierra Leone fängt viele Elefanten, die er mit seinem Volk umbringt. Man treibt die Tiere mit großem Geschrei in einen Sumpf, tötet sie mit Pfeilen und verteilt dann das Fleisch unter die Jäger. Bei des Königs Residenz steht ein Baum von 30 Meter Umfang, in dem viele Namen eingeschnitten zu lesen sind.

Den andern Tag kam das erwähnte englische Schiff an, und der Gouverneur verfügte sich darauf. Wir lichteten währenddessen die Anker und liefen in See nach Kap Monte zu, das wir am achten Tage erreichten. Unsere Kranken, deren wir schon an die zwölf hatten, wurden von den frischen Früchten alle gesund.

Etliche Meilen hinter Kap Monte fängt die Grein-Küste an. Dieser »Grein«, den man auch »Malgette« nennt, ist eine Art von Pfeffer, jedoch etwas schärfer. An dieser Küste wird nicht nur Pfeffer, sondern auch gutes Elfenbein und Gold gehandelt, das die Schwarzen in den Flüssen finden. Die Eingeborenen sind hier große Fischer, fahren mit ihren kleinen Kanus 3-4 Meilen in die offene See hinaus den ankommenden Schiffen entgegen. Sind sie bei diesen angelangt, so schöpfen sie mit der rechten Hand Wasser, gießen es ins Auge und schreien »Guipo!« Auch der Kapitän des Schiffs muß so tun. Das ist der Freundschaftsschwur. Haben ihn beide Teile geleistet, so kommen die Schwarzen ins Schiff, zu handeln. Sie sind im übrigen sehr böse, diebische und verräterische Kerle, weshalb es keinem Europäer zu raten ist, aus ihren Kalebassen Wasser zu trinken oder aus ihren Pfeifen Tabak zu rauchen. Denn sie können so geschickt mit Gift umgehen, daß sie zwar als erste trinken oder rauchen, dann aber das unter den Nägeln verborgene Gift unvermerkt in die Kürbisschale oder die Tonpfeife fallen lassen, um ihrem Gegner so den Garaus zu machen.

An vielen Orten ist das Land noch wüst, da die Eingeborenen so wild sind, daß sie Menschen fressen, weswegen niemand der Schiffsmannschaft sich ans Land zu gehen traut, um die köstlichen Früchte wie Bananen, Ananas, Limonen, Pomeranzen und anderes schmackhafte Obst zu holen, das hier im Überflusse wächst.

Sie beten den Teufel an und holen sich von ihm Orakel und Rat. Desgleichen verehren sie die Toten. Alle Neumond feiern sie mit Singen und Springen ein Fest. Dabei spielen sie auf einer etwa meterhohen Trommel, die aus einem Palmbaum gehauen und ausgehöhlt und mit einer Haut überspannt ist. Darauf schlagen sie mit einem Knüppel, in der andern Hand halten sie eine Art von Kuhglocke, und auf den Armen haben sie eiserne Ringe zum Rasseln, was ihnen zusammen die lieblichste Harmonie dünkt. Die andern tanzen und jauchzen danach so lange, bis sie vor Müdigkeit umfallen. Man kann diese »liebliche« Musik bei stillem Wetter weithin auf See hören.

Als wir des Abends vor Kap Monte Anker geworfen, starb unser Kajütenwächter an der Landseuche (Malaria). Er war ein starker, gesunder Jüngling, in vier Tagen frisch, gesund, tot und begraben.

Die Mohren kamen mit einem Kanu an unser Boot gefahren.

Am andern Tag kam ein Negerboot an unser Schiff mit drei Schwarzen, die sich Wasser in die Augen gossen und von uns den Treueid forderten, den wir auch in der gleichen Weise leisteten. Dennoch wollten sie uns nicht trauen, sondern fuhren um unsern »Kurprinz« herum wie die Mäuse um den Speck. Endlich kamen sie doch an Bord und versprachen, den nächsten Tag mit Elfenbein wiederzukommen. Ihre Furcht rührt daher, daß oft französische Schiffe kommen und unter dem Vorwande, handeln zu wollen, die ins Schiff gelockten Neger gefangennehmen und nach Westindien als Sklaven verkaufen. Erst am dritten Tage kam das Kanu wieder mit ungefähr 1000 Pfund Zähnen. Die andern aber blieben aus. Für das Elfenbein handelten sie Kupferkessel, Kleider und eine Flinte ein. Nachmittags fuhr ich mit dem Kapitän an Land, um zu sehen, ob sie so viel Elfenbein hätten, wie sie vorgaben. Da wir noch einen Pistolenschuß vom Lande waren, kamen an die fünfzig Schwarzen ans Ufer und schrien, wir sollten ans Land kommen. Doch trauten wir ihnen nicht; denn sie sind so böse, daß sie Europäer oft lange gefangenhalten, bis diese sich mit ein paar tausend Reichstalern an Waren ausgelöst haben. Zudem konnten wir nicht landen, da die Brandung dermaßen hoch ging, daß die Strandwellen unser Fahrzeug, wenn sie es gepackt, in tausend Stücke zerschlagen hätten. Die Mohren versuchten immer wieder, uns ans Land zu locken, kamen mit einem Kanu an unser Boot gefahren, zeigten uns wohl an 1000 Pfund Zähne, die sie, wie sie riefen, gern an unser Boot brächten, wenn es die Brandung erlaubte. Am vierten Tage nahm der Kapitän de Voß einige Waren und fuhr wieder zur Küste. Die Neger brachten einen Schwarzen in sein Boot und begehrten dafür einen Matrosen als Geisel. Als das geschehen, begannen sie den Handel, hatten aber doch den Schelm im Nacken, insofern sie dem Schwarzen befohlen hatten, aus unserm Boot zu springen und ans Land zu schwimmen, worauf wir dann unsern Matrosen teuer hätten auslösen müssen. Wir merkten aber den Possen, zogen deshalb unserm Mohren einen Rock an und knöpften diesen ihm von oben bis unten zu, daß wir ihn daran festhalten konnten. Als er den Rock aufzuknöpfen und sich zur Flucht bereitzumachen begann, nahmen wir, als wir es merkten, einen Strick und banden ihn so lange fest, bis sie unsern Matrosen wieder ins Boot brachten. Das geschah ihrerseits mit großem Bedenken und Unterhandeln, indem sie ihn schon zu bereden angefangen hatten, er möchte bei ihnen bleiben. Zuletzt brachten sie uns unsern Mann und nahmen den ihrigen wieder mit.

Wir lichteten die Anker und gingen südwärts nach Kap Miserada, wo wir unsre Fregatte »Morian« wieder trafen, die uns drei Tage vorher verlassen hatte. Auf unser Flaggensignal kam der Kapitän Blonck alsbald an Bord des »Kurprinzen« und teilte mir mit, daß mein Fähnrich v. Selbing in den letzten Zügen liege. Ich traf ihn am nächsten Morgen besinnungslos an, er starb zwei Stunden später an der Landseuche, und da ich nicht wagen konnte, ihn am Lande zu begraben, ließ ich ihn in die See versenken.

Nachmittags fuhr ich mit beiden Kapitänen an Land, mit keinem Gewehr versehen, weil mir Kapitän Blonck versichert hatte, die Neger wären ruhige Leute, die man leicht durch die Schußwaffen erschrecken und vom Handeltreiben fernhalten könnte. Wie wir nun an Land kamen, fanden wir dort gegen fünfzig baumstarke Schwarze mit wenig Frauen und zweien ihrer Häuptlinge. Anfänglich handelten sie ehrlich, zuletzt aber begannen sie, miteinander heimlich zu reden und meines Erachtens sich zu beraten, wie sie uns alle möchten gefangennehmen. Und es wäre sicher zu Mißhelligkeiten gekommen, wenn sich nicht ein alter Häuptling dazwischengelegt und die andern hart mit Worten gestraft hätte. Als wir solches merkten, zogen wir uns in unser Boot zurück, nachdem wir versprochen, am nächsten Tage mit vielen Waren wiederzukommen. Inzwischen dankten wir Gott, daß wir mit heiler Haut unser Schiff erreichten. Seitdem habe ich es mir zur steten Warnung dienen lassen, nie unbewaffnet mehr an Land zu gehen. Denn die Neger hätten uns nur alle gefangenzunehmen brauchen und hernach so viel Lösegeld zu begehren, wie sie wollten, hätten uns auch wohl allen können die Köpfe abschlagen (nach erhaltenem Lösegeld), und es hätte kein Hahn darnach gekräht. Dabei wären wir nicht die ersten gewesen, denen es so ergangen.

Des andern Tags besetzte Kapitän de Voß die Schaluppe mit einigen Bootsleuten und fuhr mit einem der Ingenieure an Land. Es wäre ihm aber beinahe übel bekommen; denn der Schwarzen waren an die zweihundert, unsere Leute aber an Zahl nur acht und nur mit Degen und Pistolen bewaffnet, mit denen sie nicht viel ausrichten konnten. Sie mußten deshalb ihre Waren weggeben, wie die Neger es wünschten. Nach Verkauf aller Güter versprach der Kapitän, andere aus dem Schiffe zu holen, stieg mit allen seinen Leuten in die Schaluppe und fuhr davon.

Den dritten Tag nahm ich 30 bewaffnete Soldaten und 15 Matrosen, mit denen fuhr ich samt dem Kapitän und den beiden Ingenieuren an Land, unser morsches Boot zu dichten. Wenn uns die Neger angreifen würden, gedachte ich, mit ihnen den Tanz zu wagen, und hätte mich wohl unterstanden, mit meinen 50 Mann gegen 500 zu fechten. Kaum waren wir gelandet, so ließ ich meine Pfeifer blasen, indes die andern die Fahrzeuge auf den Strand zogen, sie zu verpichen. Wie wir nun bei der Arbeit waren, kamen vier Mohren zu uns als Spione, zu sehen, ob wir bewaffnet wären. Als sie solches erkundet, blieben sie ohne Scheu bei uns, riefen auch die andern herbei, bis ungefähr 35 Neger zu uns kamen mit der Bitte, den Handel zu eröffnen. Da sie abschlägige Antwort erhielten, verkauften sie uns nur Hühner, Reis und andere Erfrischungsmittel. Einige von unseren Leuten wuschen Leinenzeug; denen ward von den Mohren ein buntes Schnupftuch entwendet. Da ich etliche Schwarze etwas ernsthaft darum befragte, fingen sie alle miteinander an so schnell buschein zu laufen, daß man sie kaum mit einem Pferde hätte einholen können. Zwei Häuptlinge aber blieben stehen, riefen die andern zurück, und einer nach dem andern mußte in den Fluß gehen, die Augen öffnen und Wasser dareingießen. Auf die ich einen Argwohn hatte, die mußten ihr Hemd ausziehen. Das tat ich, nicht wegen des gestohlenen Tuchs, sondern aus Begierde, zu wissen, was sie an ihrem Halse hängen hätten, weil ich einige Schnüre daran gewahr geworden. Da sah ich auf dem nackten Körper allerlei Fellstücke, in das sie Zähne, Klauen, Schlangenköpfe und Ähnliches mehr als Amulett vernäht hatten. Auf meinen Wunsch begannen sie, zu Ehren des Donnergottes, gegen den diese Amulette schützen sollten, zu tanzen. Einige nahmen ihre Speere, andre ihre Messer, ein Teil brummte durch die Nase. Darauf liefen sie wie verzückt mit seltsamen Gebärden im Sande herum, schrien, verletzten sich mit ihren Speeren und Messern, verdrehten die Augen, knirschten mit den Zähnen, bis zuletzt einer ganz unsinnig aus eifriger Andacht wurde. Da liefen die andern herzu, nahmen ihm mit Gewalt den Spieß aus der Hand und klopften ihm so lange auf den Kopf, bis ihm der Eifer verging und er sich besänftigen ließ. Später zeigten sie mir, wie sie wider ihre Feinde fechten. Sie liefen schnell von mir fort und wandten sich im Augenblick gegen mich, als wenn sie mich durchstoßen wollten, sprangen dabei zugleich in die Höhe, als wollten sie über mich hinwegspringen. Darauf gingen wir wieder an Bord.

Den vierten Tag lichteten wir die Anker und segelten südwärts zum Rio Sester. Als wir angesichts der Küste lavierten, kamen zwei kleine Kanus zu uns, und die Neger berichteten, der König von Sanguin ließe uns bitten, in seinem Gebiet zu ankern; sie führten uns auch zur Reede. Ich wunderte mich, daß die Schwarzen sich so weit in die See hinaus auf ihren Kanus wagen, die nichts andres sind als ein ausgehöhlter Baumstamm, ungefähr zweieinhalb Meter lang und etwas über einen halben Meter breit, darin sie auf den Füßen hocken und mit kleinen Rudern fahren. Wenn die See zu hoch geht und das Kanu umwirft, wissen sie das Wasser behende auszuschütten und sich wieder hineinzuschwingen. Unser Bootsmann wollte auch probieren, damit zu fahren; er war aber kaum auf einer Seite hineingestiegen, so lag er schon auf der andern im Wasser.

Sobald wir Anker geworfen, fuhr ich mit dem Kapitän an Land. Hier warteten viele Schwarze auf uns, die uns berichteten, daß morgen der König, der 3 Meilen flußaufwärts im Lande wohnt, an den Strand kommen werde. Statt seiner besuchte uns der königliche Prinz, der mich in dem nahe am Strande gelegenen Dorfe herumführte und mir auf seine Art große Höflichkeit erwies.

Des andern Tags kam der Prinz ins Schiff, uns die Ankunft des Königs zu melden. Weil es Mittag war, nötigte ich ihn zur Tafel und ließ während des Essens Pfeifer und Geiger spielen. Diese ihm fremde Musik schien ihn sehr zu ergötzen. Er war ein wohlgestalteter junger Mann von etwa 25 Jahren und konnte sich in unser Essen und Trinken wohl schicken. Er rührte keine Speise an, bevor er gesehen, wie ich es machte. Das merkte ich und nahm darauf mit zwei Fingern etwas Butter aus der Schüssel. Der gute Prinz fuhr alsbald mit der ganzen Hand in die Butterschüssel und hinterdrein damit so appetitlich zum Munde, daß uns allen die Lust weiterzuessen verging.

Folgenden Tags gingen wir mit der Schaluppe an Land und trafen den König, der sich Peter nannte, am Flusse in einer Negerhütte sitzen. Er empfing uns mit seinen zwei Brüdern und dem ganzen Rat sehr höflich, nötigte uns, bei sich zu sitzen, und bewirtete uns mit Palmwein. Gemäß ihrer Gewohnheit, alsbald nach dem Namen der Fremden zu fragen, begehrte auch König Peter zu wissen, wie ich heiße. Ich gab ihm zur Antwort »Peter« (denn ich wollte nicht weniger bedeuten als der König), worüber er sich sehr freute und sprach: »Ich Peter, du Peter, sei mein Freund.« Er war ein ehrbarer, alter Mann, aus dessen Augen man etwas Großes lesen konnte. Sonst war er von den andern Schwarzen an nichts zu unterscheiden als an dem Respekt, den ihm die Umsitzenden und die Untertanen zollten. Seine Autorität war so groß, daß, als uns von den Negern eine Flasche Branntwein aus dem Boot gestohlen worden war und wir unter den Hunderten den Dieb nicht herausfinden konnten, ein Wort von ihm genügte, sie uns wieder zuzustellen.

Als wir etwa eine Stunde bei dem Könige gesessen hatten, beschenkte er uns mit einem Korbe voll Reis und einem Ziegenbock, ließ uns aber eine halbe Stunde später durch den Dolmetscher um ein Gegengeschenk ersuchen. Dieser brachte seine zierliche Rede folgendermaßen vor: »König Piter mi segge, ick juw segge, König Piter segge mi, segge König Piter, Dassie hebbe, mi segge, kike Dassie.« Soll heißen: König Peter hat mir gesagt, ich soll euch sagen, er wolle gern auch sein Geschenk sehen. Wir schickten ihm darauf eine Stange Eisen, einen Kupferkessel und ein Kleid. Unterdessen kauften wir für unseren Bedarf für wenige weiße Perlen zwei Fässer Reis und an die 30 Hühner. Damit schieden wir von dannen. Die Neger hier an der Küste sprechen etwas Englisch, Holländisch und Portugiesisch durcheinander, so daß man zu tun hat, wenn man sie verstehen will, und sich meist wie bei Taubstummen der Fingersprache bedienen muß, wenn man etwas von ihnen kaufen will.

Nach neuntägiger Reise gelangten wir zum Kap Palmas und zur Zahn- oder Quaquaküste. Sie führt diesen letzteren Namen von der Sprache der Eingeborenen, darin alles auf »qua-qua« endet, und als ich sie reden hörte, mußte ich an einen Haufen Enten denken, die in einem Pfuhl schnattern. Zahnküste wird sie des Handels wegen genannt, weil es hier zahlreiche Elefantenzähne gibt, die die Neger in ihren Kanus an Bord bringen und gegen Eisen, Kessel oder Armringe eintauschen. Wir haben uns nicht getraut, an Land zu gehen, weil die Küste sehr ungesund ist und an vielen Orten noch wilde Schwarze wohnen, die Menschen fressen.

Wir fuhren weiter die Küste entlang, warfen hier und da Anker und warteten, daß die Neger in ihren Kanus zu uns kommen sollten. Es kamen aber keine. Einmal sahen wir sie Feuer anzünden, wodurch sie einander die Anwesenheit fremder Schiffe signalisieren. Weil wir gerne wissen wollten, warum die Schwarzen nicht zu uns an Bord kämen, wie sie doch sonst zu tun pflegen, schickten wir die Schaluppe mit fünf Mann an Land, mit dem Auftrag, keinesfalls das Boot zu verlassen, auch die Neger nicht in das Boot kommen zu lassen. Als nun die Schaluppe einen Pistolenschuß weit vom Ufer haltmachte, kamen die Neger in See. Ein Kanu legte neben der Schaluppe bei, und sogleich sprangen drei Schwarze in unser Boot, in der offenbaren Absicht, sich seiner zu bemächtigen. Aber unsere Leute waren auf ihrer Hut, zumal sie bemerkt hatten, daß etliche hundert Schwarze, mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, am Ufer standen. Folgenden Tags fuhren beide Kapitäne mit den Ingenieuren an Land, die Ursache solchen Mißtrauens genauer zu erkunden. Die Schwarzen wollten aber nicht recht mit der Sprache heraus, sondern gaben nur kurz Bericht, daß vor einiger Zeit zwei Schiffe mit weißen Flaggen die Küste passiert und alle Schwarzen, die an Bord gekommen, mit sich fortgeführt hätten. Wir sahen nun wohl, daß hier nichts zu machen wäre, und segelten deshalb weiter. Als wir einmal an Land gingen, Holz zu fällen und Wasser einzunehmen, fanden wir viele Stücke eines zerschlagenen Bootes und im Gestrüpp einen Totenschädel. Mein Bootsmann berichtete, daß hier vor sechs Jahren die Neger 13 Mann, die in ihrem Boote Wasser geholt, überfallen und erschlagen hätten. Wir sahen nur in der Ferne Scharen von 30-40 Eingeborenen, die sich aber nicht getrauten, näher zu kommen. Als wir hernach bei Kap Lahoe vor Anker gingen, kamen die Neger haufenweise mit Zähnen an Bord; unsere beiden Schiffe konnten gegen 4000 Pfund für 30 Fässer mit Armringen einhandeln.

Sooft die Schwarzen an Bord kamen, schrien sie »Quaquaqua«, was so viel als »Freunde« bedeuten sollte. Sie sind alle baumstarke Leute und tragen an ihrem Körper keinen Faden von Wolle oder Leinwand, sondern Lendenschurze aus Baumbast. Ihr Haar flechten sie auf verschiedene Manier: die einen zu Strähnen so dick wie Bindfaden, und damit es länger sei, knüpfen sie schwarzen Bast von Bäumen darein; die andern drehen es zu Hörnern zusammen, binden auch kleine Ziegenhörner daran, wieder andere flechten es zu Knöpfen. Ihren Körper färben sie scharlachrot. Dabei kauen sie stets Kolanüsse nebst einer Wurzel, daß der Mund rot wie Zinnober aussieht. Bisweilen halten sie die zerkaute Nuß stundenlang zwischen den Lippen und wälzen sie dann mit der Zunge so appetitlich im Munde herum, daß einem Hungrigen auf drei Tage die Lust zu essen schwindet. Ihre Zähne feilen sie so scharf wie Nadeln, daß sie wie Hundszähne voneinander stehen.

Weil wir unsere Armringe nicht so bald loswerden konnten, bekam der »Morian« den Auftrag, hier noch liegenzubleiben. Am Rio Sueyro de Costa brachten die Neger uns zum ersten Male Gold an Bord. Auch boten sie uns zwei kleine, etwa fünfjährige Mädchen an, die die grausamen Eltern für drei Musketen verkaufen wollten. Auch für das Gold verlangten sie Musketen. Nach geschehenem Kauf begehrte ihr Häuptling ein Geschenk zum Andenken daran, daß er auf unserm Schiffe gewesen sei. Ich antwortete ihm, er solle mir auch ein Andenken geben, daß ich Afrika besucht. Da sagte er: »Ich schwöre bei meinem Fetisch, komm ans Land, so will ich dir nicht allein Palmwein, Hühner und Ochsen geben, sondern auch meine Frau.« Gedachter schwarzer Herzensfreund kam dann allein zu mir und dem Kapitän in die Kajüte, ließ die Tür schließen, um uns im Vertrauen etwas Vorteilhaftes für unsern Handel zu offenbaren, falls ihm der Kapitän dafür eine Flinte und ein Tuch verehren wollte. Als ihm solches versprochen worden war, sagte er: »Lichte deine Anker und fahre weiter nach Isseni; dort wirst du für deine Gewehre noch einmal soviel Gold erhalten als hier, weil sie dort Krieg führen.« Der Kapitän antwortete: »Ich glaube dir nicht, du willst mich betrügen.« Darauf forderte er zum Zeugnis, daß er wahr gesprochen, man solle ihm den Fetisch, den er anbete, zu essen geben. Wir mischten etwas schwarzes Zahnpulver mit einem Löffel Wein, und das schlang er unter entsprechenden Grimassen herunter. Das ist der größte Schwur, den sie tun können; ja, sie glauben fest, daß, wenn sie im Namen ihres Fetischs auch das ärgste Gift nähmen, es ihnen, sofern sie die Wahrheit gesagt, doch keinen Schaden bringen könnte.

An der Goldküste haben vornehmlich die Holländer ihre Faktoreien. Stets liegen hier ihre Kauffahrteischiffe, die Waren hin und Gold zurück nach Holland führen. Vordem waren die Portugiesen Herren der ganzen Goldküste. Die Europäer haben es ihrem Handelsneid selber zu danken, wenn die Mohren nun so klug sind, daß sie manchen Kaufmann im Handel beschämen. Sie sind so verschlagen, daß sie wohl 4-5 Stunden um einen Reichstaler Wert handeln, diese und jene Ware zu schauen begehren, und wenn sie ganz zu unterst im Schiffe verstaut wäre. Wenn an einem Platze zwei oder drei Schiffe liegen, so rudern sie, um einen bessern Preis zu erzielen, von einem zum andern, ehe sie den Kauf abschließen. Das Gold haben sie vorher aufs allergenaueste abgewogen und in kleine leinene Lappen getan, 2-6 Quentchen (= ein viertel Lot; 1,667 Gramm) in jeden. Diese Bündelchen stecken sie in einen hölzernen Schrein und mit dem zusammen in einen schmalen Sack von Bast, den sie an sechs bis sieben Stellen verknüpfen und sich dann um den Hals oder Leib festbinden. Wenn sie nun in das Schiff zu handeln kommen, dauert es wohl drei Stunden, ehe man über den Preis eins wird, und dann disputieren sie noch über das Gewicht. Ist der Kauf abgeschlossen, so zeigt sich, daß das Gold mit Kupfer oder Staub vermengt ist. Der kluge Kaufmann schüttet deshalb das Ganze in eine Schale und trennt durch Blasen das Gold vom Kupfer und Sande. Ich habe oft dabei gesessen, wenn unser Kaufmann so über die Hälfte Kupfer und Sand vom Golde trennte. Zuletzt, nach geschehenem Handel, fordern sie ein Geschenk (»Dassie« genannt), das man ihnen geben muß, sofern sie wieder an Bord kommen sollen. Alle, die mit Gold zu den Schiffen fahren, sind gewöhnlich Makler, die von den im Lande Wohnenden das Gold erhalten und, weil sie der portugiesischen Sprache ein wenig kundig sind, an die Europäer zum Vorteil ihres Landsmannes verkaufen sollen. Es sind meist üble und verschlagene Gesellen. Mein Bootsmann erzählte mir davon ein charakteristisches Beispiel. Als er zwei Jahre vorher an der Goldküste war, kam ein Makler nebst seinem Auftraggeber an Bord. Als der Makler nun das Gold verkauft hatte, sprach er zum Bootsmanne: »Jetzt habe ich Euch dieses Mannes Gold verkauft; was wollt Ihr mir nun für den Kerl selbst geben? Für 15 Stangen Eisen kriegt Ihr ihn.« Der Bootsmann, den des einfältigen Bauern jammerte, schickte aber den Schelm von Makler mit einem Verweise von Bord.

Die Eingeborenen der Goldküste sind meist starke, hochgewachsene Leute, die sehr kriegslustig sind und mit Schießgewehr sehr gut umgehen können, wie ich selbst gesehen habe. Sie sind sehr böse und verkaufen nicht allein die im Kriege erbeuteten Gefangenen, sondern auch Weiber, Kinder und die nächsten Freunde. Ihre Frauen behandeln sie wie Hunde und heiraten so viele, als sie bezahlen können. Weil nun der Preis gering ist, nimmt ein Schwarzer viel Frauen; denn er kann von ihren Eltern eine um einen Ochsen oder ein paar Ziegenböcke kaufen. Selbiger Ochs wird öffentlich gebraten. Dazu lädt man die Freunde von beiden Seiten ein, die sich hier und da ein Stück von dem halbrohen Braten abschneiden und es mit den Zähnen zerreißen, daß das Blut nur so herabrinnt. Dabei jauchzen, schreien und tanzen sie durcheinander wie nicht gescheit.

Wenn ein Neger stirbt, der einigen Reichtum hinterläßt, so hat sein nächster Freund das meiste Anrecht auf das Erbe. Wenn dieser nun das Erbe antreten will, muß er sein Leben der ältesten Frau des Verstorbenen anvertrauen, ihr ein großes Messer in die Hand geben, vor ihr niederknien und den bloßen Hals darbieten. Begehrt das Weib, selbst die Güter zu erben, so hat sie die Macht, dem Freunde den Kopf mit drei Streichen abzuschlagen, aber sie wird vom Dorfe darauf mit aller Verachtung gestraft. Zieht sie jedoch die Ehre vor, so schlägt sie den Freund mit der flachen Seite des Messers auf den Nacken und läßt ihn leben. Alsdann gibt ihr der Freund von dem Nachlasse einen kleinen Teil, und das Weib bleibt ehrlich. Wenn der Mann gestorben und mit großem Geschrei bestattet ist, beweinen ihn die Frauen fünf bis sechs Tage lang. Während dieser Trauerzeit werden sie von den Verwandten besucht; oft kommen an die hundert Frauen zusammen und vollführen ein seltsames Klagegeheul. Nach den Trauertagen kommen die Freunde und beschenken die Leidtragenden mit goldenen Ringen und bunten Tüchern. Der Freund, dem, wie geschildert, das Leben geschenkt wurde, besucht gleichfalls seine Wohltäterin, verehrt ihr einige Ringe, Kleider und wohl gar einen Elefantenschwanz. Dieser Schwanz ist oben mit rotem oder gelbem Zeug benäht, im übrigen Teil mit Öl bestrichen und so schwarz poliert, daß er wie ein Spiegel glänzt. Solchen Schwanz hängt man sich zum Schmuck an den Hals und wehrt damit die Fliegen ab. Diese Schwänze kommen von der Zahnküste, und es gilt hier einer an die zehn Dukaten. Manche tragen sie auch an ihrem Gewehr; denn sie sind sehr selten an der Goldküste.

Während wir vor Abeni drei Tage vor Anker lagen, kamen täglich einige Schwarze mit Gold an Bord. Den ersten Tag hatten wir ein grausames Gewitter mit Blitz, Donner und Regen, dem keines in Europa zu vergleichen war. Denn einmal regnete es so stark, als ob man mit Eimern Wasser gösse. Zudem schlug der Blitz so erschrecklich an die 18 Schläge rund um unsern »Kurprinzen«, daß uns allen die Haare zu Berge standen, und jeder Schlag das Schiff zu zerschmettern drohte. Das Wetterleuchten war so hell, daß man die Bäume am Lande auf eine halbe Meile weit vom Schiffe aus sehen konnte.

Folgenden Tages liefen die Schwarzen am Strande in hellen Haufen umher und schossen unaufhörlich mit ihren Musketen. Darauf kamen drei Kanus mit Jauchzen und Schreien an Bord. Sie hatten ihren Häuptling bei sich, der sein Heer zusammengezogen hatte, um wider die Bewohner von Isseni in den Krieg zu ziehen. Er kaufte von uns einige Fäßchen Branntwein und an 800 Pfund Pulver, hielt sich aber nicht lange auf, sondern sprach: »Wenn ich glücklich aus der Schlacht komme, will ich morgen wieder bei euch sein.« Darauf verfügte er sich wieder zu seinem Heer, das ihn mit vielen Musketenschüssen bewillkommnete. Die Neger ziehen mit großen Streitkräften in den Krieg. Einige gebrauchen Musketen, andere Speere und große Schlachtmesser; sie fechten so rachgierig, daß sie in offener Schlacht niemals Pardon geben, sondern wie blind ins Getümmel sich stürzen und, wenn sie keine Rache üben können, sich selbst mit eigenen Händen ums Leben bringen.

Am Tage darauf langten wir am Kap St. Apollonia an. Wieder kamen die Schwarzen mit vielem Gold an Bord. Wohl zwanzig Neger blieben über Nacht bei uns im Schiff und brachten diese mit solchem Gerase zu, daß es unmöglich war, ein Auge zu schließen. Des Morgens kauften sie an 500 Musketen und 400 Pfund Pulver, ihren Krieg fortzusetzen. Abends stieß unsre Fregatte »Morian« wieder zu uns.

Unsre weitere Fahrt brachte uns, vorüber an einigen holländischen Forts und Faktoreien, nach Commende, wo wir wieder Anker warfen. Als wir hier einen Tag lagen, auch bereits eine ziemliche Menge Gold empfangen hatten, schickte der holländische Generaldirektor der Guineischen Küste seinen Oberkaufmann mit zwei Assistenten an unser Schiff, um zu protestieren: wir täten ihrem Handel großen Abbruch und hätten doch gar kein Recht, hier Handel zu treiben. Sie ersuchten uns deshalb, uns mit unsern Schiffen zu packen; andernfalls würden sie sich der natürlichen Rechte bedienen und uns mit Gewalt von dannen treiben. Wir hielten hierauf Kriegsrat und gaben den Deputierten zur Antwort, daß wir verpflichtet seien, dem Befehl Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht von Brandenburg nachzukommen, und weil sie sich Herren der ganzen Goldküste nannten, wären wir damit einverstanden, daß sie ihren Untertanen den Handel mit unsern Schiffen verböten. Weil sie dies aber nicht tun könnten, wäre es klar, daß es sich um ein freies Gebiet hier handle, in dem jeder seinen Geschäften nachginge, den die Eingeborenen zuließen. Würde im übrigen der Generaldirektor sich seiner Machtmittel bedienen, so müßten wir den Ausgang eben abwarten und würden uns unsre Freiheit mit den Mitteln, die wir selbst besäßen, zu bewahren suchen. Wir behandelten die Deputierten sehr höflich und ließen bei ihrer Abfahrt unser ganzes Geschütz scharf Feuer geben, um ihnen zu zeigen, daß wir stündlich bereit wären, denjenigen, der uns hier vertreiben wollte, gebührend zu empfangen. Am anderen Tag sandten wir beschleunigten Befehl an den »Morian«, sich augenblicklich zu uns zu verfügen. Zugleich mit ihm kam ein Lordenträger (Kaperschiff) aus Seeland, »Grau-Gat« genannt, und legte sich nicht fern von uns. Wir nahmen uns vor, hier 6 Tage zu bleiben und zu warten, was die Holländer tun oder lassen würden, und machten uns zum Kampf bereit.

Während wir dergestalt den Feind erwarteten, kamen am nächsten Tage die erwähnten drei Deputierten wieder und ersuchten uns namens ihres Generaldirektors und der ganzen Guineischen Kompagnie, ihnen behilflich zu sein, den seeländischen Lordenträger, der ungefähr auf Schußweite von uns vor Anker lag, zu nehmen und an das Fort zu bringen. Dagegen erboten sie sich, uns allen etwa daraus entstehenden Schaden zu ersetzen und die Beute zur Hälfte mit uns zu teilen. Wir hielten abermals Kriegsrat und beschlossen aus vielen Gründen, dem Ansuchen der Holländer zu willfahren, lehnten jedoch jeden Anteil an der Beute für uns ab. Damit machten wir uns zur Verfolgung des Kapers fertig. Der aber hatte unser Vorhaben bereits bemerkt und floh. Wir setzten ihm mit beiden Fregatten nach, hatten aber das Unglück, daß uns die große Marssegelrahe brach, was uns zwei Stunden in unsrer Fahrt aufhielt, so daß der Kaper entkam. Wir kehrten also um und ließen durch die Deputierten dem Generaldirektor melden, daß es nicht an unserm guten Willen gelegen hätte, sondern daß der Kaper uns im Segeln überlegen gewesen wäre. Am nächsten Tag sandte uns der Holländer durch einen Schwarzen ein Schreiben, darin er sich für unsere Mühe und Hilfe bedankte, zugleich uns aber auch Vollmacht erteilte, alle holländischen Kaper, wo wir sie antreffen würden, nach Belieben zu nehmen.

Weil uns nun gewisse Geschäfte nach dem Kap Tres Puntas riefen, wandten wir unseren Kurs wieder zurück. Vor Bautry trafen wir ein Schiff der holländischen Handelskompagnie, das »Wappen von Sizilien«, an mit einer Admiralsflagge, weil es den neuen Generaldirektor hierhin überführt hatte. Sein Kommandant war der Kapitän de Voß, der Vater unsres Kapitäns. Ich setzte mich mit dem Bootsmann in die Schaluppe und fuhr an das Schiff, den Kapitän zu sprechen, traf ihn aber nicht an, da er im Fort bei dem Faktoreileiter zu Gast war. So ließ ich mich denn dahin rudern. Der Kaufmann und der Kapitän entsetzten sich sehr, daß wir Brandenburger uns trauten, an ihr Fort zu kommen. Als wir ihnen aber das Schreiben des Generaldirektors zeigten, das uns ermächtigte, an alle holländischen Schiffe zu fahren und ihre Bestallungen zu lesen, ob es nicht etwa Kaperschiffe wären, erstaunten sie noch mehr.

Des Morgens früh gingen wir unter Segel und erreichten nach zwei Tagen das Dorf Attaba. Von hier aus zogen wir unser Schiff an einem Wurfanker an die zwei Meilen stromauf und kamen an ein kleines, im Bau befindliches Dorf, dessen Bewohner durch Krieg vertrieben worden waren. Die Neger brachten uns viele Ananasse und Palmwein zum Kauf. Wir bewirteten sie alle mit Branntwein und machten Männer wie Frauen damit trunken. Um sich dafür dankbar zu erweisen, ließ der Häuptling ein Huhn mit Malgette (Pfeffer) zurichten und lud uns zu Gaste. Wir wurden in ein kleines Lehmhäuschen geführt und setzten uns dort zu Tische. Ein jeder hatte ein paar schwarze Dianen zur Seite. Rundherum war die ganze Hütte von Mohren erfüllt, die übel »dufteten«. Der Häuptling steckte alle Finger in die Schüssel und kostete so die Suppe, zum Zeichen, daß wir keine Vergiftung zu befürchten hätten. Ich war zweifelhaft, ob ich meine Augen an den »anmutigen« Frauengestalten oder den Magen an dem »appetitlichen« Huhn sättigen sollte. Ich hätte fast vergessen, das Merkwürdigste bei diesem Gastmahle zu melden: der ganze Tischapparat nämlich bestand lediglich aus dem – Erdboden. Nach der Mahlzeit ging es wieder an die frische Luft. Zufällig flog ein Raubvogel über uns hinweg. Ich ergriff meine Flinte und schoß ihn im Fluge. Da begannen die Schwarzen, zu schreien und mir Glück zu wünschen, und es hätte nur wenig bedurft, mich für einen Zauberer auszugeben. Mir lag aber an den Glückwünschen herzlich wenig, da sie mir im Hinzudringen beinahe die Kleider vom Leibe rissen.

Wir gingen wieder an Bord und richteten unsern Kurs auf die erste Spitze des Kap Tres Puntas (Dreispitzenkap). Da liegt ein großes, langgestrecktes Dorf Accada, das wir noch am selben Abend besahen. Die Gegend und die ganze Lage gefiel uns so wohl, daß ich bei den Häuptlingen anfragen ließ, ob sie damit einverstanden wären, daß wir hier ein brandenburgisches Fort erbauten. Sie gaben freudig ihre Einwilligung. Ich ersuchte sie deshalb alle, am nächsten Tag auf den »Kurprinzen« zu kommen, und versprach, sie in unsern Booten abholen zu lassen. Am Nachmittage kamen auch acht Häuptlinge zu uns an Bord, mit denen ich zunächst mündlich einen Vertrag abschloß, den ich am nächsten Tag aufsetzen und von ihnen unterzeichnen lassen wollte. Wir bewirteten sie hernach auf Deck unter dem Sonnenzelt, und sie mußten schließlich wegen ihrer Trunkenheit an Seilen in die Fahrzeuge hinabgelassen werden. Sie wollten aber nicht eher vom Schiff, als bis ich sie sämtlich beschenkt hatte.

Die Gründung von Groß-Friedrichsburg

Obschon wir sehr daran zweifelten, daß an der ganzen Küste von Guinea ein günstigerer Ort zur Erbauung eines Forts zu finden wäre, wollte ich dennoch nichts Schriftliches mit den Eingeborenen von Accada abmachen, bevor ich nicht die Häuptlinge von Tres Puntas, an die ich abgeschickt und mit denen ein Jahr vorher schon Kapitän Blonck einen Vertrag geschlossen hatte, gesprochen und ihr Gebiet gesehen hätte.

Ich fuhr deshalb mit den beiden Kapitänen und Ingenieuren an Land, die Nacht dort zu verbringen und bei Tagesanbruch nach Tres Puntas zu fahren. Die Eingeborenen waren sehr höflich und brachten uns nach Möglichkeit unter. Als wir des Morgens uns erhoben hatten, versprachen sie uns, beim Bau des Forts jede Hilfe zu leisten, worauf wir ihnen einen silbernen Degen zum Pfande ließen, daß wir wiederkommen würden.

Noch in der Ausfahrt trafen wir den Faktoreileiter von Bautry mit einem Boot und vielen kleinen Kanus. Als wir ihn nach dem »Wohin« fragten, gab er zur Antwort: »Ich bin vom Generaldirektor nach Accada gesandt, hier so lange zu wohnen, bis die Faktorei fertiggestellt ist. Der Häuptling von Accada hat mich dazu abgeholt.« Damit fuhr er an Land und ließ auf einem der Häuser die holländische Flagge hissen. Als wir uns so betrogen sahen, fuhren wir ihm nach und verwiesen den Schwarzen ihre Untreue, die uns herzlich gern behalten hätten und uns die Halbinsel zum Bau schenken wollten, wofern wir begehrten, uns neben den Holländern bei ihnen niederzulassen. Weil wir auf dieses Anerbieten nicht eingehen konnten, fuhren wir an unser Schiff. Bei Anbruch der Dunkelheit aber brachen wir wieder nach Tres Puntas auf.

Uns war zwar die Gegend bekannt, in der jene drei Häuptlinge hausten, mit denen Kapitän Blonck seinen Vertrag geschlossen hatte, nicht aber ihre Dorfschaften. So ruderten wir denn beim Morgengrauen an Land, stiegen über hohe Berge, arbeiteten uns durch dichtes Buschwerk hindurch und gelangten endlich in eine weite Ebene, wo wir viele fruchtbare Bäume, jedoch nur eingefallene und verlassene Negerhütten fanden. Wir glaubten, unsere Schaluppe würde uns längs der Küste folgen, sie war aber am Landungsplatz liegengeblieben, weswegen wir vor Durst fast verschmachteten. Die Sonne brannte so heiß, daß wir es nicht eine Stunde mehr hätten aushalten können, wenn nicht Kapitän Blonck von ungefähr eine Quelle in den Felsen entdeckt hätte. Daran erlabten wir uns; trotz aller Bemühungen fanden wir im übrigen jedoch nichts als Verwüstungen. Endlich wurden wir eines hohen Berges gewahr, der eine halbe Meile von uns entfernt lag. Weil die andern uns vor Erschöpfung nicht folgen konnten, machte ich mich mit dem Kapitän allein weiter auf den Weg, in der Hoffnung, Schwarze anzutreffen, die uns Nachricht von den Häuptlingen geben könnten. Diese Hoffnung trog aber; wir fanden nichts als ein großes, zerstörtes Negerdorf, das uns wunderliche Gedanken machte. Während wir nun den Berg einer genauen Musterung unterzogen – er schien uns zur Erbauung eines Forts sehr günstig –, kamen gegen zwanzig mit Musketen bewaffnete Neger den Berg hinauf, die uns berichteten, daß alle Bewohner dieser Gegend durch die Neger von Adom vertrieben und erschlagen worden wären, welches Schicksal gewiß auch unsere drei Häuptlinge betroffen hätte. Damit gingen sie ihren und wir unsern Weg.

Als wir wieder zu den Unsrigen gelangt waren, berichteten wir ihnen von unsern Erkundungen und sandten einen Neger zu unsrer Schaluppe, mit dem Entschluß, kommenden Tages die Lage des Berges und die ganze Situation noch genauer zu erforschen. Unterdessen stiegen wir alle, um einigermaßen Kühlung zu haben und uns vor der Grausamkeit der unerträglichen Hitze zu bergen, bis an den Hals ins Wasser und fingen mit bloßen Händen viele Fische, die uns, kaum daß wir sie ans Land trugen, von den Raubvögeln gleichsam unter den Händen weggenommen wurden. Deswegen mußte einer nach dem andern bei den Fischen mit bloßem Degen Schildwache halten. Endlich kam unser Fahrzeug, konnte aber wegen der großen Sturzseen nicht landen, sondern wir mußten ihm bis an die Klippen entgegengehen.

Am nächsten Tag fuhr ich mit meinen beiden Ingenieuren und Kapitän de Voß an Land, die Situation des Berges genau zu erkunden und ihn zu vermessen. Als das geschehen, sahen wir 1000 Schritt vom Berge einen kleinen Fluß, zu dem wir gingen und in dem wir beim Loten herrliche Austern in großer Menge fanden. Unterdessen sahen wir neun bewaffnete Neger auf uns zukommen, die uns ausführlich berichteten, wie die drei Häuptlinge ums Leben gekommen und die Einwohner vertrieben worden waren.

Weil wir nun den Berg zur Erbauung einer Festung für sehr günstig gelegen erkannt hatten, beriet ich mich mit den beiden Kapitänen und Ingenieuren darüber, und wir beschlossen, ohne fernere Weitläufigkeiten hier Fuß zu fassen. Ich ließ daher die Soldaten zusammentreten, stellte ihnen vor, daß wir willens wären, hier ein Fort zu errichten, und fragte sie, wer von ihnen Lust hätte, hier eine Zeitlang in Garnison zu bleiben. Darauf meldeten sich unter gewissen Bedingungen sämtliche.

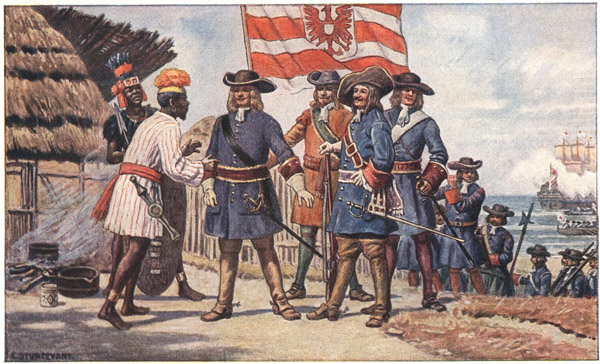

Also zogen wir nach einem Salut von fünf Schüssen unter Trommeln und Pfeifen an Land und erfuhren hier, daß zwei Häuptlinge uns auf dem Berge erwarteten. Mit fliegender Fahne marschierten wir bergan, die Häuptlinge kamen uns entgegen, nötigten uns in eine Hütte, hier gab ich ihnen mein Vornehmen kund, und nach wenigen Worten erklärten sie ihr Einverständnis. Noch am selben Tage ließ ich sechs Feldkanonen auf die Spitze des Berges schleppen, was ohne Hilfe der Eingeborenen unmöglich gewesen wäre; denn der Berg war hoch und der Weg schwierig. Ich ließ mir selber ein Zelt aufschlagen und blieb über Nacht am Lande.

Am folgenden Tage, dem 1. Januar 1683, brachte Kapitän de Voß die große Kurfürstlich Brandenburgische Flagge vom Schiff, die ich alsbald unter Trommeln und Pfeifen aufholen, mit allen unter Gewehr stehenden Soldaten begrüßen und an einem hohen Flaggenstock aufziehen ließ, während ich zugleich mit fünf scharf geladenen Feldstücken das Neue Jahr salutierte; jedes der Schiffe antwortete ebenso, und ich dankte wiederum mit drei Schüssen. Und weil Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht Name in aller Welt groß ist, nannte ich den Berg den »Großen Friedrichs-Berg«. Diesen Tag bauten sich unsere Soldaten ihre Baracken, und ich ließ durch die Neger für mich und meine Offiziere auch eine lange Baracke errichten. Inzwischen berief ich die beiden Häuptlinge zu mir ins Zelt, gab ihnen mein Vorhaben nochmals zu verstehen und begehrte, mich ihrer Treue durch einen Eid zu versichern. Sie antworteten, ich brauchte daran nicht zu zweifeln, sofern ich mit ihnen »Fetisch« trinken würde, daß auch wir es treu mit ihnen meinten, sie nie verlassen und sie gegen ihre Feinde verteidigen wollten. Als ich einwilligte, wurde eine Schale Branntwein gebracht und Schießpulver hineingerührt. Daraus mußte ich die »angenehme« Gesundheit zu trinken anfangen, die beiden Häuptlinge folgten und beschmierten mit dem Reste den umstehenden Schwarzen die Zunge, damit auch sie treu bleiben möchten. Nach Verrichtung dieser herrlichen Zeremonie beschenkte ich die Häuptlinge und ihre Untergebenen reichlich, in der Meinung, ich würde nicht mehr nötig haben, noch weitere Präsente auszuteilen. Allein, die Zeit hat mich nachmals eines andern belehrt. Am selben Tage brachten wir noch zwei Sechspfünder auf den Berg.

Den nächsten Tag ward von den Ingenieuren das Fort abgesteckt. Die Neger schafften Palisaden heran, und meine Soldaten stellten sie auf. Während wir noch an unsrer Arbeit waren, meldete sich bei uns ein Häuptling aus Axim, der eine holländische Flagge bei sich hatte, mit dem Auftrage von dem dortigen Faktoreileiter, diese Flagge auf dem Berge wehen zu lassen, wofern wir noch nicht dort Fuß gefaßt. Er mußte aber, wie er gekommen, wieder abziehen.

Täglich passierten viele Häuptlinge mit ihren Leuten den Berg, weil eine Straße über ihn führte; sie machten fast alle bei uns ihren Besuch und beschenkten uns mit einer Schüssel Reis oder ein paar Hühnern, wofür ich meinerseits Gegengeschenke und vor allem ihnen Branntwein zu trinken geben mußte. Einige zogen weiter, andere blieben bei uns und bauten sich Hütten am Berge zwischen unseren. Zum Kommandanten des Forts ernannte ich Kapitän Blonck, der darauf den »Morian« unter das Kommando von Kapitän de Voß stellte und auf dem Berge bei uns Quartier bezog. Kurz darauf kam ein englisches Schiff; es war das erste, das unsere Flagge mit Kanonenschüssen begrüßte und bei uns ankerte. Kapitän de Voß ging dann mit dem »Morian« nach Kap St. Apollonia, um dort Handel zu treiben.

Ich kann nicht unterlassen, hier der Freigebigkeit der Schwarzen zu gedenken, wenn ich sie beschenkt oder ihnen etwas versprochen hatte. Sie fuhren alsdann behend zur Erde, ergriffen ein Stückchen Holz, oder was sie sonst erwischen konnten, und steckten es mir zum Zeichen der Dankbarkeit in die Hand. Wenn sie mir nun ein Huhn oder eine Schüssel Reis brachten, wollte ich mich auch ihrer Mode bedienen. Aber das wollten sie nicht gelten lassen: sie waren vielmehr der Ansicht, solcher Brauch sei nur bei den Schwarzen, nicht aber auch bei den Weißen Mode!

Des andern Tages warf ein dänisches Kaperschiff bei unserer Festung Anker und begrüßte sie mit fünf Schüssen. Ich fuhr zu ihm, erquickte meinen Geist mit gutem Zerbster Bier und übernachtete hernach im »Kurprinzen«. Als ich im besten Schlafe lag, berichteten mir meine Leute die Ankunft einer heimlichen Gesandtschaft, die mich sprechen wollte. Weil aber den Schwarzen nicht allzeit zu trauen ist, zumal des Nachts nicht, ich auch den Grund dieses nächtlichen Besuches nicht erraten konnte, gab ich ihnen zunächst keine Audienz. Als sie mir aber keine Ruhe ließen, nahm ich ein paar Pistolen unter den Rock und ließ sie vor. Ich erkannte in ihnen Eingeborene aus Accada, die mich überreden wollten, unsern Berg zu verlassen und bei ihnen ein Fort zu erbauen. Als ich sie wegen ihrer Untreue tadelte, sprach der Gesandte: »Herr, sieh, hier bin ich ein Häuptling, dieser ist mein Bruder, da ist seine Frau und sein Kind; die lasse ich dir als Geiseln. Begehen wir eine Untreue an dir, so tue ihnen, was dir gefällt.« Ich beschied sie auf den andern Tag wieder, da ich erst über ihr Angebot Rat halten mußte. Wir teilten ihnen dann mit, sie müßten sich gedulden, bis wir übers Jahr mit unseren Schiffen wiederkämen; dann ließe sich darüber reden, was in dieser Sache zu tun wäre.

Folgenden Tags brachte ich den Vertrag zu Papier, den ich mit den Häuptlingen geschlossen; es wohnten nunmehr deren vierzehn auf dem Berge, und sie hatten mehrmals darauf gedrungen. Als ich ihnen von der Gesandtschaft aus Accada Mitteilung machte, waren sie noch mißtrauischer und hatten Furcht, wir könnten sie im Stich lassen. Deshalb berief ich sie in mein Zelt, begab mich mit dem Kommandanten Blonck und ihnen zu Tisch, setzte ihnen noch einmal die einzelnen Punkte des Vertrags auf portugiesisch auseinander und verlangte, sie sollten diese Punkte beschwören. Sie forderten zunächst bestimmte Waren, wofür sie uns den Berg und die Umgegend zu Eigentum verkaufen wollten. Dann ließ ich eine Schale mit Branntwein, Wermutextrakt und Violensaft zubereiten, nahm einen Löffel zur Hand und fragte den Ältesten, ob er gewillt sei, Fetisch zu trinken. »Ja, ich trinke,« sagte er, »die Punkte, die man mir vorgelesen hat, zu halten, unter dieser über uns wehenden Flagge zu leben und zu sterben. Breche ich meinen Eid, so lasse mich der große König im Himmel augenblicklich sterben.« Einige der Häuptlinge wollten zwar Fetisch trinken, könnten aber, sagten sie, mit den Ihrigen nicht vor Verlauf von 3, 4-6 Monaten den Berg beziehen, was die andern nicht zugeben wollten. Nachdem sie nun alle den Eid geleistet, nahm der älteste Häuptling die Schale in die Hand und begehrte: Ich sollte nebst dem Kommandanten ihnen allen schwören, sie wider ihre Feinde zu beschirmen und in keiner Not zu verlassen, ihnen Weib und Kind nicht fortzunehmen oder zu verkaufen und sie namentlich gegen die Holländische Kompagnie zu verteidigen. Wir versprachen ihnen, das alles zu halten, ausgenommen, wenn sie den Holländern Anlaß zu einem Eingriff gäben oder etwas entwendeten. Damit steckte mir der Häuptling einen Löffel voll des Tranks in den Hals, daß ich sechs Wochen davon genug hatte. Dann kam der Kommandant an die Reihe, der scherzweise äußerte, wenn er nicht die Frauen und Kinder nehmen solle, so müßten sie ihm ein Weib geben. Sogleich fiel ihm einer der Häuptlinge in die Rede: Wenn wir nach Landesbrauch uns verheiraten wollten, so würden sie uns ihre Töchter geben. Wir nahmen das Anerbieten im Scherz an, beschenkten die Häuptlinge und ließen sie ziehen.

Andern Tags ließ sich der Faktoreileiter von Axim bei mir melden, er habe einen Auftrag auszurichten. Als ich ihn zu mir entbieten ließ, kam er feierlichst mit zwei Fähnlein angezogen. Ich sandte ihm einen der Ingenieure entgegen mit der Bitte, er möchte doch seine Begleitung und die Fahnen unten am Berge lassen; denn der Berg vertrüge nicht mehr als eine Fahne. Er gab dem Ansuchen auch statt. Als meine Soldaten in Reih' und Glied standen und die Trommeln und Pfeifen ertönten, stieg der Herr Gesandte den Berg herauf. Er trug einen scharlachenen Rock mit durchbrochenen, silbernen Knöpfen; auf der Schulter, am Hut und Degen hatte er einen großen Busch von Bändern, wie ihn die alten Klopffechter zu tragen pflegten. Unter dem Rocke zeigte sich ein leberbraunes Kamisol, blautaftene Hosen und an einem fleischfarbenen Gürtel ein langes, grünes Degengehenk. Die Schuhe waren gestickt und die Strümpfe von weißer Seide. Wären noch mehr Farben bei den Pariser Krämern zu finden gewesen – ich wette, er hätte sie sich auch auf den Leib gehängt. Hinter ihm schritten seine zwei Assistenten fast in gleicher Livree. Darauf folgten acht Schwarze, die auf ausgehöhlten kleinen Elefantenzähnen eine seltsame Musik vollführten, zu der ein Kerl auf einer kleinen Trommel mit einem krummen Haken den Takt schlug.

Der Herr Gesandte stieg den Berg hinauf.

Das klang so, als wenn bei uns auf den Dörfern die Hirten zur Christmesse blasen. Nachdem ich den vornehmen Herrn ins Fort genötigt hatte, ließ er sich durch einen Schwarzen entkleiden, damit wir auch die goldenen Knöpfe, die er an Hemd und Hosen trug, zu sehen bekämen. Er erlabte sich dann an einem Trunk Weins und brachte schließlich einen Protest zum Vorschein. Ich fertigte ihn aber kurz ab, indem ich erklärte: »Wir haben dieses Gebiet von den Schwarzen gekauft; wollten sie dagegen protestieren, so möchten sie das in Berlin tun. Würde er aber mit seiner Kompagnie unser Freund bleiben, so wollten wir ihm von unserer Seite alle Gegenfreundschaft erzeigen. Andernfalls stände ihnen frei, zu tun, was sie nicht lassen könnten. Hierauf ward noch etlichemal getrunken, und dann verabschiedete er sich.

Allmählich begannen meine Leute, einer nach dem andern, krank zu werden. Ich arbeitete so lange mit den Schwarzen, bis auch mich die schwere Landseuche (Malaria) durch ein grausames Fieber niederwarf. Als das Fieber auf einen Tag etwas nachgelassen, kamen unsere Häuptlinge mit ihren Frauen und brachten mir und dem Kommandanten unsere Bräute. Es waren Kinder von 9 Jahren, und sie waren mit allerlei Farben bemalt. Ich mußte mich in meinem Schlafpelze mit dem Kommandanten zu Tische setzen, und unsere Zukünftigen nahmen neben uns Platz. Ein rechtes Hochzeitsmahl wurde zugerichtet, und daß der Wein nicht fehlen durfte, kann man sich wohl denken. Die Männer saßen dabei nach Landesbrauch abseits und tranken treulich auf den Branntwein los. Hernach wurden uns unsere Bräute von den Eltern übergeben und empfohlen. Unterdessen begannen die Frauen mit solchem Geschrei zu tanzen, daß ich gezwungen ward, die angenehme Gesellschaft zu verabschieden und mich wieder zu Bett zu begeben. Weil unsere Bräute kein Portugiesisch verstanden, ließen wir ihnen durch meinen Jungen sagen, sie sollten jetzt nur wieder nach Hause gehen; wenn wir sie nötig hätten, würden wir sie schon holen lassen. Meine Krankheit machte mir viel zu schaffen; mein schwarzer Engel besuchte mich täglich, was freilich meistenteils deswegen geschah, den hungrigen Magen zu füllen und etwas geschenkt zu bekommen.

Die Kugel schlug recht in den größten Haufen ein.

Diese grimmige Landseuche nahm so überhand, daß von 40 Mann nicht mehr als ihrer 5 Wacht tun konnten. Wir andern lagen alle zu Bette. Ich war oft besinnungslos und raste, der Kommandant, die Ingenieure, der Feldscher und alle Soldaten konnten sich nicht rühren. Täglich starb einer und so schleunig, daß man tagsüber nichts zu tun hatte als Gräber zu machen. Mich selbst hatte man schon zweimal für tot gehalten. Ich war in so elendem Zustande, daß die Häuptlinge alle ihre Mittel versuchten, mir zu helfen. Als ich einmal in tiefer Ohnmacht lag, kam einer mit einem Haufen Riemen, an denen eiserne Nägel hingen; die zählte er über meinem Kopfe hin und her und sprach dazu bestimmte Worte, die meine Leute nicht verstehen konnten. Ein anderer segnete mich mit einem Ei. Ein dritter brachte einen jungen Hund, in den er all meine Krankheit bannte; hinterher ertränkte er das Tier. Unterdessen fraß der Tod die beiden Ingenieure, den Sekretär, einen Sergeanten, zwei Matrosen und vier Soldaten.

Die angefangene Arbeit blieb liegen, weil auch unsere zwei Zimmerleute krank waren. Endlich kam der »Morian« zurück. Von dem nahmen wir 15 Matrosen an Land, die nebst einigen noch gesunden Soldaten das Wohnhaus und die Baracken fertigstellten und die Palisadenumzäunung mit Erde ausfüllten.

Kaum war unser Werk getan, da schickte der Häuptling von Axim seinen Sohn und ließ uns warnen, wir möchten gute Wache halten. Denn die Neger von Adom wollten uns binnen zwei Tagen mit drei- bis viertausend Mann überfallen. Mir war bei der Sache nicht wohl zumute. Waren wir doch nur ungefähr fünfzig Mann, die vom Schiffe mitgerechnet, und zweihundert wohlbewaffnete Schwarze.

Am nächsten Tage kamen in aller Frühe unsere Häuptlinge mit der Bitte, wir möchten doch ihr Weib und Kind, Hab und Gut ins Fort nehmen; denn der Feind wäre schon da. Zugleich hörten wir auch etliche tausend Mann unweit im Gebüsch mit ihren Musketen knallen. Wir hatten uns auch fertiggemacht und unsere Kanonen mit Kartätschen geladen. Da nun der Feind, der vielleicht meinte, wir sollten vor Schreck davonlaufen, unter stetem Schießen näher rückte, befahl ich, mit einem Sechspfünder unter sie zu schießen. Die Kugel schlug recht in den größten Haufen ein. Damit hatte der Krieg ein Ende; denn die Mohren können nichts weniger als das grobe Geschütz vertragen. Sie hörten auf zu schießen und flohen in aller Eile. Unsere Schwarzen setzten ihnen noch ein gut Stück Weges nach.

Als nun der »Krieg« beendet und unsre Festung in Verteidigungszustand versetzt war, stellte ich den Kommandanten als solchen den Soldaten vor, nahm Abschied von meiner Truppe und den Häuptlingen und begab mich, noch schwer krank, auf den »Morian«. Alle Leute zweifelten an meinem Wiederaufkommen, da ich einem Toten ähnlicher sah als einem Lebendigen. Und was das ärgste war: ich kam in ein Schiff, das nichts anderes hatte als verschimmelte Zwiebäcke, dreißig Pfund verdorbenen Stockfischs, verdorbenes Fleisch und faule Erbsen. Davon konnte ein Kranker nicht genesen. Dieser Proviant benahm mir selbst und allen meinen kranken Leuten die Hoffnung. Aber Gott verläßt die Seinen nicht. Nachdem wir voneinander Abschied genommen, beabsichtigten wir, über den Äquator zu schiffen. Zu der Kranken Glück trieb aber ein ungünstiger Wind uns längs der Küste nach der Insel St. Thomas, wo wir uns mit Schweinen, Hühnern, Zuckerrohr, Kokosnüssen und andern Erfrischungen reichlich versehen konnten, die uns auch unsre Gesundheit wiederherstellten.