|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Kapitän James Cook

Es war Montag, den 10. April 1769, als einige von unseren Leuten, die nach der Insel Tahiti, unserem Reiseziel, ausspähten, des Nachmittags um 1 Uhr meldeten, sie sähen in demjenigen Teil des Horizontes, wo die Insel der Lage nach zum Vorschein kommen mußte, Land. Es schien sehr hoch und gebirgig zu sein, und wir erkannten es allen Anzeichen nach als ebendasselbe, das Kapitän Wallis »König Georgs des Dritten Insel« genannt hatte, und das nunmehr Tahiti heißt. Eine plötzlich einsetzende Windstille hielt uns aber zurück, so daß wir am Morgen des folgenden Tages der Insel noch nicht näher waren als die Nacht zuvor. Um 7 Uhr erhob sich endlich ein frischer Wind, und um 11 Uhr waren wir Tahiti bereits so nahe gekommen, daß verschiedene Kanus gegen das Schiff liefen. Doch wollten nur wenige sich an uns heranwagen, und selbst diese wenigen wollten sich nicht bereden lassen, an Bord unserer »Endeavour« zu kommen. In jedem Kanu hatten sie junge Bananen und Zweige von einem andern Baume, den die Insulaner »E'Midho« nennen; diese waren, wie wir nachmals erfuhren, ein Sinnbild des Friedens und wurden uns als Freundschaftszeichen überbracht. Aus einem von den Kanus reichten sie uns die Insulaner an der Schiffsseite herauf und machten uns zu gleicher Zeit mit großem Eifer einige Zeichen, die uns unverständlich waren. Endlich aber errieten wir ihr Verlangen; sie wünschten nämlich, daß diese Friedenszeichen an irgendeinem Orte im Schiffe aufgesteckt werden möchten, wo man sie frei und deutlich sehen könne. Wir steckten sie daher sofort zwischen die Bordwände, worüber die Insulaner lebhaftes Vergnügen zeigten. Hierauf kauften wir ihnen ihre Waren ab, die in Kokosnüssen und allerlei andern Früchten bestanden, wie sie uns allen nach einer so langen Reise sehr willkommen waren.

Wir steuerten die ganze Nacht hindurch vorsichtig näher gegen die Küste, die Meerestiefe nahm gegen die Insel hin von 30 bis zu 21 Meter ab, und um 7 Uhr morgens kamen wir mit 23 Meter Tiefe in der Matavaibucht vor Anker. Die Eingeborenen umringten sogleich unser Schiff mit ihren Kanus, brachten uns Kokosnüsse, apfelähnliche Früchte, Brotfrucht und einige kleine Fische. Sie überließen uns das alles gegen Glasperlen und andere Kleinigkeiten. Sie hatten auch ein kleines Schwein bei sich, wollten es aber gegen nichts Geringeres als ein Beil eintauschen. Wir weigerten uns daher, diesen Handel einzugehen; denn hätten wir ihnen gleich zu Anfang ein Beil für ein junges Schwein gegeben, so hätten sie uns wohl voraussichtlich nachher nie eines wohlfeiler verkaufen wollen, und das wäre uns doch auf die Dauer allzu teuer zu stehen gekommen. Die Brotfrucht wächst auf einem Baum, der ungefähr so groß ist wie eine mittelhohe Eiche. Die Blätter sind oft anderthalb Meter lang, von länglicher Gestalt, mit tiefen Krümmungen wie die Feigenblätter versehen, denen sie an Wesen und Farbe ähnlich sind; beim Auseinanderbrechen sondern sie gleich einen milchartigen Saft ab. Die Frucht hat die Größe eines Kindskopfes und beinahe dieselbe Form. Ihre Außenseite ist meistens wie bei der Trüffel netzförmig, die Haut ist nur dünn, und die Frucht hat einen Kern, der ungefähr so dick ist wie ein Messerstiel. Das Fleisch oder der eßbare Teil liegt zwischen Haut und Kern, ist schneeweiß und locker wie frischgebackenes Brot. Ehe man sie ißt, muß man sie rösten und zu diesem Zweck in drei oder vier Teile zerschneiden. Sie hat keinen ausgesprochenen Geschmack, höchstens, daß sie etwas süßlich schmeckt.

Wir gingen in Begleitung unseres Freundes Auhaa an Land.

Unter den Eingeborenen, die zu uns an Bord kamen, befand sich auch ein ältlicher Mann, der, wie wir nachher erfuhren, Auhaa hieß, und Leutnant Gore, der mit dem Kapitän Wallis hier gewesen war, erkannte ihn augenblicklich wieder. Da ich nun wußte, daß er Wallis sehr nützlich gewesen war, nahm ich ihn nebst einigen anderen an Bord des Schiffes und war besonders bemüht, ihm soviel Freundlichkeiten als möglich zu erweisen, weil ich hoffte, er würde auch uns gute Dienste leisten. Da allem Anschein nach zu vermuten stand, daß wir uns ziemlich lange hier aufhalten würden, mußten wir notwendigerweise darauf bedacht sein, daß der Wert der Waren, die wir zum Tauschhandel mitgebracht hatten, während der Zeit unseres Hierseins nicht sank. Das wäre aber zweifellos geschehen, wenn man jedermann Freiheit gelassen hätte, die eingekauften Dinge nach persönlichem Gutdünken zu bezahlen. Weil daraus unfehlbar Verwirrungen und Streitigkeiten hätten entstehen müssen, stellte ich bestimmte Regeln für den Handel auf und befahl ihre strengste Beachtung.

Sobald das Schiff gehörig gesichert war, ging ich mit den Botanikern Banks und Solander, einer Abteilung Bewaffneter und in Begleitung unseres Freundes Auhaa an Land. Beim Aussteigen aus den Booten wurden wir von einigen hundert Eingeborenen empfangen, die uns aber nur mit ihren Augen bewillkommten, weil sie es auf andere Art zu tun nicht wagten; denn sie bezeigten eine so tiefe Ehrfurcht vor uns, daß der erste, der sich näherte, beinahe auf Händen und Füßen herankroch. Es ist merkwürdig, daß das Friedenszeichen, das uns sowohl dieser Mann als auch jener im Kanu überreichte, ein grüner Zweig war, dessen sich bekanntlich schon die alten und mächtigen Völker der nördlichen Halbkugel zu ebendiesem Zwecke bedient hatten. Wir nahmen das Zeichen freudig und vergnügt an, und weil wir sahen, daß jeder von ihnen solchen Zweig in der Hand hielt, pflückte auch jeder von uns sogleich einen und trugen ihn auf dieselbe Art.

Die Eingeborenen begleiteten uns unter Anführung Auhaas nach dem Platze, wo der »Delphin« zwei Jahre vorher sein Wasser eingenommen hatte. Als sie aber auf dem Wege dahin ungefähr eine halbe Meile zurückgelegt hatten, machten sie halt und reinigten den Boden von allem darauf befindlichen Rasen. Die Vornehmsten unter ihnen warfen jetzt ihre grünen Zweige auf das nackte Erdreich und winkten uns, daß wir es mit den unserigen ebenso machen sollten. Wir bezeigten sogleich unser Einverständnis und unsre Bereitwilligkeit hierzu, und um die Zeremonie noch feierlicher zu gestalten, mußten die Seesoldaten in Reih und Glied antreten und ihre Zweige niederlegen. Wir machten es hernach ebenso.

Darauf marschierten wir weiter und gelangten zur alten Wasserstelle. Die guten Leutchen gaben uns zu verstehen, wir sollten diesen Platz wieder beziehen. Wir fanden aber, daß der Ort für unsre Absichten nicht besonders geeignet sei. Unterdessen hatte sich die erste Vorstellung von unsrer Überlegenheit und die daraus folgende Schüchternheit bei ihnen allmählich verloren, und sie waren inzwischen ganz vertraulich geworden. Sie gingen von der Wasserstelle weiter mit uns weg und führten uns auf einem Umweg in den Wald. Während des Marsches teilten wir Glasperlen und andere kleine Geschenke unter ihnen aus und bemerkten mit Vergnügen, daß sie sehr viel Wohlgefallen daran fanden. Der Umweg, den wir nahmen, betrug nicht weniger als 4-5 Kilometer, und diese ganze Zeit über wandelten wir in Hainen von Bäumen, die mit Kokosnüssen und Brotfrucht überladen waren und den anmutigsten Schatten gaben. Unter diesen Bäumen lagen die Wohnungen des Volkes; sie bestanden meistenteils aus einem bloßen Dache auf Pfosten ohne Seitenwände; der ganze Anblick bestätigte die phantastischen Berichte der alten Dichter von dem Fabellande Arkadien. Was wir indessen gleich anfangs zu unserm Leidwesen feststellten, war der große Mangel an Schweinen; denn auf unserem ganzen Wege sahen wir deren nur zwei, und zudem nicht ein einziges Stück Federvieh. Diejenigen Leute, die mit dem »Delphin« hier gewesen waren und die Verhältnisse kannten, sagten uns, daß sie bisher noch keine Standesperson unter den Eingeborenen bemerkt hätten. Sie vermuteten, daß die Häuptlinge des Volkes irgendwo anders sich niedergelassen hätten. Und als wir an den Platz gelangten, wo ihren Aussagen nach ehemals der Palast der Königin gestanden hatte, fanden wir auf dem Fleck überhaupt keine Spuren mehr davon. Wir entschlossen uns daher, am folgenden Morgen wieder an Land zu gehen, um zu sehen, ob wir nicht die Vornehmen in ihren neuen Wohngebieten aufsuchen könnten.

Ehe wir aber am folgenden Morgen noch aus dem Schiffe kamen, waren schon verschiedene Kanus größtenteils von Westen her zu uns gekommen. Zwei waren voller Leute, die ihrer Kleidung und ihrem Betragen nach Standespersonen sein mußten. Von diesen kamen zwei an Bord, und jeder wählte sich einen Freund. Der eine, der, wie wir erfuhren, Mataha hieß, wählte Banks, der andere mich. Dieser feierliche Vorgang bestand darin, daß sie einen großen Teil ihrer Kleider auszogen und uns anlegten, wogegen wir jedem von ihnen ein Geschenk mit einem Beile und einigen Glasperlen machten. Bald nachher winkten sie uns, wir sollten mit ihnen in ihre Wohnungen kommen, und wiesen dabei nach Südwesten. Da ich nun einen bequemeren Hafen zu finden und die Gesinnungen der Eingeborenen zu erforschen wünschte, willigte ich ein.

Ich ließ also zwei Boote ausheben und ging mit Banks, Dr. Solander, den Offizieren und unseren zwei Freunden an Bord der Boote, um unter Anführung der Insulaner unsere kleine Reise anzutreten. Als wir ungefähr eine Seemeile weit gerudert waren, winkten sie uns, daß wir an Land gehen sollten, und gaben uns zu verstehen, daß dieses der Ort ihres Aufenthaltes sei. Wir stiegen also an Land, und der Zulauf des Volkes war so groß, daß wir uns bald von etlichen hundert Eingeborenen umringt sahen. Man führte uns sogleich in ein Haus, das viel länger war, als wir dergleichen bisher gesehen hatten.

Bei unserm Eintritt bemerkten wir einen Mann, der, wie wir nachher erfuhren, Tutaha hieß. Man breitete uns sogleich eine Matte aus und ersuchte uns, ihm gegenüber Platz zu nehmen. Bald nachdem wir uns gesetzt hatten, wurden ein Hahn und eine Henne herbeigebracht, die Tutaha Herrn Banks und mir überreichte. Wir nahmen das Geschenk an, und bald darauf erfolgte noch ein anderes: ein jeder von uns bekam nämlich ein Stück Rindenzeug, das nach ihrer Gewohnheit mit etwas Wohlriechendem zubereitet war und ganz angenehm duftete. Sie selbst legten großen Wert auf diesen Umstand und gaben sich viel Mühe, uns diesen Vorzug bemerkbar zu machen. Das Stück, das Banks überreicht wurde, war fast 10 Meter lang und fast 2 Meter breit. Er erwiderte dieses Geschenk mit einem seidenen spitzenbedeckten Halstuche, das er eben damals trug, und mit einem leinenen Schnupftuch. Tutaha legte diesen Schmuck sogleich mit vergnügter und selbstgefälliger Miene an.

Bald nachdem wir und Tutaha einander unsere Geschenke überreicht hatten, führten uns die Damen zu verschiedenen großen Häusern, in denen wir sehr ungeniert umherspazierten. Die Häuser waren, wie ich bereits gesagt habe, außer dem Dache allenthalben ganz offen.

Wir beurlaubten uns endlich von unserm guten Freunde und nahmen unseren Weg längs der Küste hin. Als wir ungefähr ein Kilometer weit marschiert waren, begegnete uns an der Spitze einer großen Menschenmenge ein anderer Häuptling, namens Tuburai Tamaide, dem wir gleichfalls einen Friedensvertrag zu bestätigen hatten. Die Zeremonien einer solchen Bestätigung waren uns jetzt aber schon besser bekannt. Als wir demnach den Zweig, den er uns überreichte, angenommen und ihm einen anderen dagegen gegeben hatten, legten wir die Hand auf die linke Brust und sprachen das Wort »Taio« aus, das unserer Meinung nach »Freund« bedeutete. Der Anführer gab uns hierauf zu verstehen, daß, wenn uns etwas zu essen beliebe, alles dazu in Bereitschaft sei. Wir nahmen sein Anerbieten an und ließen uns eine nach tahitischer Art zubereitete Mahlzeit von Fischen, Brotfrucht, Kokosnüssen und Bananen gut schmecken. Die Tahitier essen einige von ihren Fischen roh und boten uns daher solche ebenfalls an, damit dem Gastmahle gar nichts fehle. Allein für dieses Gericht bedankten wir uns denn doch.

Während dieses Besuches bezeigte eine von den Gemahlinnen unsres edlen Wirtes, die Tomio hieß, Banks die Ehre, sich dicht neben ihn auf dieselbe Matte zu setzen. Tomio war nicht mehr in der ersten Blüte ihrer Jugend; sie schien auch niemals vorzügliche Reize besessen zu haben. Vermutlich aus dieser Ursache erwies auch Banks ihr keine besondere Aufmerksamkeit, und zu noch größerer Kränkung der guten Dame ereignete es sich, daß ihm gerade ein sehr reizendes Mädchen in die Augen fiel, das unter der Menge des Volkes um die Tafel herumstand. Ohne sich also um den Rang seiner Nachbarin zu kümmern, winkte er dem hübschen Mädchen, daß sie zu ihm kommen möchte. Nachdem sie sich ein wenig dazu hatte bitten lassen, kam sie näher und setzte sich zu seiner andern Seite nieder. Nun überhäufte er sie mit Glasperlen und einigen andern Spielsachen, die ihr seiner Meinung nach gefallen mochten. Es kränkte die Prinzessin zwar einigermaßen, daß er ihrer Nebenbuhlerin den Vorzug gab; doch begegnete sie ihm deswegen nicht minder höflich als zuvor und versah ihn immer noch emsig mit Milch von Kokosnüssen und mit allen andern Leckerbissen, die sie von der Tafel herbeiholte. Diese Szene hätte voraussichtlich noch merkwürdiger und rührender werden können, wenn sie nicht plötzlich durch ein ernsthaftes Zwischenspiel wäre unterbrochen worden.

Um ebendiese Zeit beschwerten sich nämlich Dr. Solander und Leutnant Monkhouse, daß ihnen ihre Taschen ausgeleert worden seien, Dr. Solander hatte ein kleines Taschenfernrohr in einem Chagrinfutterale, der Schiffsarzt Monkhouse seine Schnupftabaksdose dabei eingebüßt. Dieser Vorfall verdarb natürlich die gute Laune der Gesellschaft. Man beschwerte sich wegen des erlittenen Diebstahls bei dem Häuptlinge. Und um der Klage größeren Nachdruck zu geben, sprang Banks hurtig auf und stieß schnell den Kolben seiner Flinte auf den Boden. Diese drohende Anstalt und das Getöse, das die Büchse machte, jagte der ganzen Gesellschaft einen solchen Schrecken ein, daß alles in der äußersten Bestürzung zum Hause hinausrannte, ausgenommen der Häuptling, drei Frauen und noch zwei oder drei andere, die ihrer Kleidung nach Standespersonen zu sein schienen.

Der Häuptling nahm mit aller Äußerung von Betrübnis und Bestürzung Banks bei der Hand und führte ihn zu einem großen Vorrat von Rindenzeug hin, der am anderen Ende des Hauses aufgestapelt war. Er bot ihm ein Stück nach dem anderen an und gab ihm zu verstehen, daß, wenn diese den vorgefallenen Schaden ersetzen und das Unrecht wieder gutmachen könnten, er soviel er davon beliebe oder, falls er wolle, alles mitnehmen solle. Banks legte die Stücke aber alle auf die Seite und gab ihm zu verstehen, daß er nichts verlange, als was seinen Gefährten unehrlicherweise entwendet worden sei. Hierauf ging Tuburai Tamaide in aller Eile fort, ließ seine Gemahlin Tomio, die während des ganzen Auftritts erschreckt und verwirrt an Banks' Seite geblieben war, bei ihm und gab ihm zu verstehen, er möchte noch solange warten, bis er selbst wieder zurückkäme. Banks setzte sich also nieder und unterhielt sich durch Zeichen, so gut er eben konnte, ungefähr eine halbe Stunde lang mit der Gemahlin seines Wirts. Alsdann kam dieser mit der Schnupftabaksdose und dem Futterale des Fernrohrs in der Hand zurück. Aus seinen Augen blitzte die Freude mit einer Stärke des Ausdrucks, die dieses Volk vor allen anderen auszeichnet, und vergnügt überreichte er dann die Sachen ihren Eigentümern. Als aber das Futteral geöffnet wurde, fand man es leer.

Kaum ward Tuburai Tamaide dessen gewahr, so veränderte sich seine Miene augenblicklich. Er nahm Banks abermals bei der Hand, rannte, ohne ein Wort zu sagen, wiederum zum Hause hinaus und führte ihn mit schnellen Schritten längs der Küste hin. Als sie ungefähr ein Kilometer weit gegangen waren, begegnete ihnen eine Frau und gab Banks ein Stück Zeug. Er nahm es ihr in aller Eile ab und setzte damit seinen Lauf hurtig fort. Dr. Solander und Monkhouse waren den beiden gefolgt, und sie kamen nunmehr bei einem Hause an, in dem sie von einer Frauensperson empfangen wurden. Dieser gab Tuburai das Zeug und winkte den Herren, daß sie ihr einige Glasperlen geben sollten. Sobald das Zeug und die Perlen auf den Flur gelegt waren, ging die Frau fort und kehrte nach Verlauf einer halben Stunde mit dem kleinen Fernrohr zurück und drückte ihre Freude darüber mit eben der Stärke von Empfindung aus, wie es Tuburai unlängst getan hatte. Hierauf gab sie den Herren die Glasperlen zurück und beteuerte dabei, daß sie diese nicht annehmen könne. Mit ebensoviel Eifer wurde auch Dr. Solander das Stück Zeug als Genugtuung für das ihm zugefügte Unrecht aufgedrängt, und er mußte es schlechterdings annehmen. Dagegen bestand er nun seinerseits darauf, daß die Frau ein Geschenk von Glasperlen von ihm entgegennähme.

Am folgenden Morgen kamen verschiedene von den Häuptlingen, die wir den Tag vorher besucht hatten, an Bord und brachten Schweine, Brotfrüchte und andere Erfrischungen mit, für die wir ihnen Beile, Leinwand und andere Dinge gaben, je nachdem ihnen dergleichen erwünscht schien.

Da ich auf meinem gestrigen Spazierwege nach Westen keinen bequemeren Hafen gefunden hatte, als derjenige war, worin wir schon geankert hatten, nahm ich mir vor, an Land zu gehen und hier einen Platz auszusuchen, den die Schiffskanonen bestreichen könnten. Dort wollte ich dann ein kleines Fort zu unserer Sicherheit aufwerfen und die nötigen Anstalten zu unsern astronomischen Beobachtungen treffen lassen. Ich nahm also eine Abteilung meiner Leute mit und ging in Begleitung der Herren Banks, Doktor Solander und des Astronomen Green an Land. Bald waren wir uns über die Wahl des Platzes, wo die Sternwarte aufgebaut werden sollte, einig und bestimmten einen Teil des sandigen Strandes auf der nordöstlichen Spitze der Bucht hierzu, weil diese Stelle für alle unsere Zwecke recht geeignet und von allen Wohnungen der Eingeborenen entfernt lag. Als wir den Grund, den wir besetzen wollten, abgesteckt hatten, wurde ein kleines, Banks gehöriges Zelt aufgeschlagen, das zu diesem Zwecke mit an Land genommen worden war. Währenddessen hatte sich eine große Menschenmenge um uns versammelt, vermutlich jedoch nur, um der Arbeit zuzusehen; denn keiner von ihnen allen hatte irgendeine Schußwaffe bei sich. Zur Vorsicht gab ich ihnen aber dennoch zu verstehen, daß keiner innerhalb der Linie, die ich gezogen hatte, kommen dürfe, ausgenommen zwei, davon einer ein vornehmer Mann zu sein schien, und der andere Auhaa war. An diese beiden wandte ich mich nun und bemühte mich, ihnen durch Zeichen zu verstehen zu geben, daß wir den Fleck, den wir abgesteckt hatten, nur für eine gewisse Anzahl von Nächten beanspruchen und dann wieder abreisen würden. Ich kann nicht bestimmt behaupten, ob sie mich verstanden. Das Volk führte sich aber so ehrerbietig und gefällig auf, daß wir uns darüber freuten und verwunderten. Sie setzten sich ganz friedfertig außerhalb des Kreises nieder und sahen uns zu, ohne uns im geringsten zu stören, obgleich es länger als zwei Stunden dauerte, bis wir fertig waren.

Da wir bei dem ersten Spaziergang nach unserer Landung gar kein Federvieh und nicht mehr als zwei Schweine gesehen hatten, so vermuteten wir, daß man die Tiere bei unserer Ankunft weiter landeinwärts getrieben haben möchte. Dieser Verdacht wurde dadurch noch bestätigt, daß uns Auhaa angelegentlichst bat, nicht in den Wald zu gehen. Aber gerade deswegen wollten wir es tun. Wir ließen also 13 Soldaten und einen Unteroffizier zur Bewachung des Zeltes zurück und traten in Begleitung einer großen Menge Eingeborener unsern Weg an. Als wir auf dem Marsche einen kleinen Fluß überschritten, ließen sich einige Enten sehen, und sobald Banks hinübergekommen war, schoß er auf sie und traf drei Stück. Das jagte den Eingeborenen einen solchen Schrecken ein, daß die meisten unter ihnen plötzlich zu Boden fielen, als wären sie selbst von dem Schuß getroffen worden. Doch erholten sie sich bald wieder von ihrer Bestürzung, und wir konnten unseren Marsch fortsetzen. Wir waren indessen noch nicht weit gekommen, als wir über den Knall zweier Musketen erschraken, die von niemand anders als von der Zeltwache abgefeuert sein konnten. Wir gingen gerade ziemlich zerstreut und vereinzelt, Auhaa rief uns aber augenblicklich zusammen und winkte den nachfolgenden Insulanern mit der Hand, sie sollten sich hinwegbegeben bis auf drei. Von diesen brach jeder vom nächsten Baume einen Zweig ab und überreichte ihn uns zum Zeichen des Friedens, den ihre Partei einhalten wollte, und vermutlich auch um uns zu bitten, daß wir ebenfalls Frieden halten möchten.

Die meisten fielen zu Boden, als wären sie selbst vom Schusse getroffen worden.

Wir hatten leider nur zu viel Ursache, zu vermuten, daß sich etwas zugetragen hatte, und eilten deshalb so schnell als möglich zu dem Zelte zurück, von dem wir nicht mehr als ein halbes Kilometer entfernt sein konnten. Als wir bei dem Zelte ankamen, sahen wir von der ganzen Menge Insulaner, die dagewesen war, nicht einen einzigen mehr, unsre eigenen Leute aber waren vor dem Zelte versammelt. Wir erfuhren nun, daß einer der Eingeborenen einen günstigen Augenblick abgepaßt, die Schildwache unversehens überfallen und ihr die Muskete aus der Hand gerissen habe. Hierauf hatte der Führer der Wache, ein Unteroffizier, zu feuern befohlen, vielleicht weil er in der ersten Bestürzung fürchtete, daß es zu größeren Gewalttätigkeiten kommen würde, vielleicht aber auch bloß aus mutwilligem Mißbrauche seiner erst vor kurzem erlangten Kommandogewalt, vielleicht endlich aus angeborener Grausamkeit. Die Mannschaft war ebenso unbedacht oder ebenso unmenschlich als ihr Befehlshaber und feuerte augenblicklich in den dicksten Haufen der fliehenden Menge, die aus mehr als hundert Menschen bestand. Sie begnügte sich auch nicht damit, jene verjagt zu haben, sondern als sie sah, daß der Dieb nicht getroffen war, verfolgten die Soldaten ihn besonders und erschossen ihn. Wir erfuhren nachher, daß zum Glück von den andern Eingeborenen kein einziger getötet oder verwundet worden war.

Als Auhaa, der uns die ganze Zeit über zur Seite geblieben war, sah, daß wir nun gänzlich verlassen waren, brachte er einige wenige der Flüchtlinge, freilich nicht ohne Mühe, wieder zusammen und stellte sie um uns her. Wir suchten unsere Leute so gut als möglich zu rechtfertigen, und bemühten uns, den Eingeborenen durch Zeichen klarzumachen, daß wir ihnen, wenn sie uns kein Unrecht täten, auch unsrerseits kein Leid zufügen würden. Nachdem wir uns derart, so gut es eben möglich war, gerechtfertigt hatten, verließen sie uns ohne das geringste Zeichen von Mißtrauen oder Rachgier. Wir brachen hierauf unsre Zelte ab und kehrten ziemlich mißvergnügt über den unglücklichen Vorfall an Bord zurück.

Dort verhörten wir unsere Leute umständlicher, und sie merkten wohl, daß wir ihr Betragen keineswegs billigten. Sie wandten indessen ein, daß die Schildwache, der das Gewehr entrissen worden sei, gewalttätig angefallen und zu Boden geworfen worden sei, und daß der Mann, der die Flinte genommen hatte, nachher noch einen Stoß nach der Wache geführt habe, worauf erst der Unteroffizier Befehl zum Feuern erteilt habe.

Am folgenden Morgen sah man nur wenige Eingeborene am Strande, und kein einziger kam zu uns an Bord. Das war mir Beweis genug dafür, daß unser Bestreben, die Insulaner zu beruhigen, vergeblich gewesen, und es ging uns wirklich nahe, daß selbst Auhaa, der uns bisher stets unveränderliche Ergebenheit bewiesen und sich so sehr um die Wiederherstellung des Friedens bemüht hatte, seit dem Vorfall auch nicht mehr zu uns kam. Da die Dinge nun ziemlich übel lagen, ließ ich die »Endeavour« näher an die Küste ziehen und legte sie so vor Anker, daß sie mit den Geschützen den ganzen nordöstlichen Teil der Insel und besonders den Platz bestreichen konnte, den ich zur Erbauung des Forts abgesteckt hatte. Am Abend ging ich indessen dennoch an Land, nahm jedoch außer einigen Herren unsrer Gesellschaft niemand als die zur Bemannung des Boots gehörigen Leute mit. Die Eingeborenen versammelten sich wie früher wieder um uns her, doch erschienen sie nur in geringer Zahl. Sie verhandelten uns Kokosnüsse und andere Früchte und gaben sich dabei allem Anschein nach ebenso freundlich wie zuvor.

Am nächsten Vormittage statteten uns die beiden freundschaftlich gesinnten Häuptlinge, die wir im westlichen Gebiet der Insel besucht hatten, Tuburai Tamaide und Tutaha, an Bord einen Gegenbesuch ab. Sie brachten uns als Friedenszeichen nicht Zweige, sondern zwei ganze, aber junge Bananenpflanzen mit, und weil sie vermutlich über den Vorfall am Zelte Besorgnis hegten, wollten sie sich nicht eher an Bord wagen, als bis wir das Friedenssymbol angenommen hatten. Jeder von ihnen brachte noch außerdem, um sich bei uns wieder in Gunst zu setzen, Geschenke mit, die in einem Vorrat von Brotfrucht und in einem fertig zubereiteten Schwein bestanden. Letzteres war uns um so angenehmer, weil Schweine nicht immer zu haben waren. Wir gaben also jedem unserer vornehmen Freunde ein Beil und einen Nagel zum Gegengeschenk. Am Abend gingen wir an Land und schlugen ein Zelt auf, worin der Astronom und ich die Nacht zubrachten, um eine Verfinsterung des ersten Jupitertrabanten zu beobachten; weil aber das Wetter trübe war, wurde nichts aus der Beobachtung.

Am 18. April ging ich bei Tagesanbruch mit so vielen Leuten, als wir im Schiffe nur entbehren konnten, an Land und fing an, das Fort erbauen zu lassen. Die einen warfen Verschanzungen auf, die anderen fällten Pfosten und Faschinen, und die Eingeborenen, die sich bald wie früher um uns her versammelt hatten, waren soweit davon entfernt, uns in unserer Arbeit zu stören, daß im Gegenteil viele von ihnen freiwilligen Beistand leisteten und die Pfosten und Faschinen aus dem Walde, wo sie gehauen worden waren, sehr dienstfertig herbeitrugen. Indessen hatten wir auch die Vorsicht walten lassen, ohne ihre Einwilligung nichts von ihrem Eigentum anzutasten, und hatten ihnen jeden Stamm, soviel wir deren zu unserm Vorhaben brauchten, ordentlich abgekauft, auch keinen Stamm gefällt, ohne daß sie uns Erlaubnis dazu gegeben hatten. Der Boden, auf dem wir unser Fort errichteten, war sandig. Wir waren also genötigt, die Schanzen durch Holz zu verstärken. Drei Seiten sollten auf diese Art befestigt werden, die vierte stieß an einen Fluß, an dessen Ufer ich die Befestigung durch Aufstellung einer gehörigen Anzahl von Wasserfässern sichern wollte. An diesem Tage ließen wir dem Schiffsvolk zum ersten Male Schweinefleisch reichen, und die Insulaner brachten uns so viele Brotfrucht und Kokosnüsse, daß wir einen Teil davon zurücksenden und durch Zeichen andeuten mußten, wir würden auf die zwei folgenden Tage keine mehr brauchen. An diesem Tage wurde alles gegen Glasperlen eingehandelt. Für eine einzige erbsengroße Perle gaben sie uns fünf bis sechs Kokosnüsse und ebenso viele Brotfrüchte. Banks' Zelt wurde noch vor der Nacht innerhalb der Festungswerke aufgeschlagen, und er schlief zum ersten Male am Lande. Ringsherum wurden Schildwachen ausgestellt, jedoch die ganze Nacht über versuchte es keiner der Insulaner, sich zu nähern.

Am folgenden Morgen stattete unser Freund Tuburai Tamaide Herrn Banks im Zelt einen Besuch ab und brachte nicht nur seine Gemahlin und Familie, sondern auch das Dach eines Hauses, allerhand Bau-, Hausgeräte und Werkzeug mit. Soweit wir ihn verstehen konnten, war er willens, seine Residenz in unserer Nähe aufzuschlagen. Dieser Beweis seiner Zuneigung und Gewogenheit machte uns große Freude, und wir nahmen uns vor, seine Freundschaft möglichst zu befestigen. Bald nach seiner Ankunft nahm er Banks bei der Hand, führte ihn aus der Verschanzung hinaus und gab ihm zu verstehen, daß er mit ihm in den Wald gehen möchte. Als sie ungefähr ein Kilometer miteinander gegangen waren, langten sie bei einer Art von Wetterdach an, das der Häuptling bereits hatte erbauen lassen und zu seiner einstweiligen Wohnung bestimmt zu haben schien. Hier wickelte er ein Bündel Rindenstoff auseinander, nahm zwei Kleider, das eine aus rotem Zeuge, das andere aus sehr hübschen Matten, kleidete Banks darein und führte ihn alsdann ohne weitere Zeremonie zum Zelt zurück.

Bald nachher brachten ihm seine Bedienten etwas Schweinefleisch und Brotfrucht; er machte sich über diese Gerichte her und tauchte dabei das Fleisch in Seewasser, das ihm statt der Brühe diente. Nach der Mahlzeit legte er sich auf Banks' Bett und schlief ungefähr eine Stunde lang. Des Nachmittags brachte seine Gemahlin Tomio einen schön gebildeten Jüngling von ungefähr 22 Jahren zum Zelte, beide schienen ihn als ihren Sohn zu betrachten, wir erfuhren aber nachmals, daß er es nicht war. Am Abend kehrte dieser Jüngling und eine andere Standesperson, die uns ebenfalls einen Besuch abgestattet hatte, nach Westen hin zurück. Tuburai Tamaide und seine Gemahlin hingegen verfügten sich nach ihrem im Walde gelegenen Wetterdache.

Der Schiffsarzt hatte an diesem Abend einen Spaziergang gemacht und erzählte uns bei seiner Rückkehr, daß er den Leichnam des am Zelte erschossenen Mannes gefunden habe, den man – wie er berichtete – in Rindenzeug gewickelt und auf eine Art von Bahre gelegt hatte, die auf Pfosten ruhte und oben ein Dach trug. Bei dem Körper lagen einige Waffen und andere Dinge, die er gern genauer untersucht hätte, wenn der Leichnam nicht bereits einen so unerträglichen Geruch verbreitet hätte. Er sagte, er habe auch zwei andre »Särge« derselben Art gesehen, in deren einem die Gebeine eines menschlichen Körpers gewesen wären und sehr lange dagelegen haben mußten, weil sie ganz ausgetrocknet waren. Wir erfuhren später, daß dies auf Tahiti die gewöhnliche Art ist, die Toten zu bestatten.

Man fing nunmehr an, eine Art von Markt zu halten. Der Platz war hart am Fort gelegen, und wir wurden mit allem reichlich versehen, ausgenommen Schweinefleisch, das sehr selten blieb. Tuburai Tamaide war unser beständiger Gast und ahmte unsere Gewohnheiten so eifrig nach, daß er sich sogar eines Messers und einer Gabel bediente, die er bald mit ziemlicher Geschicklichkeit handhabte.

Inzwischen hatte Monkhouse durch seine Beschreibung von dem Orte, wo der erschossene Mann beigesetzt war, meine Neugier rege gemacht; ich suchte also Gelegenheit, mit einigen anderen hinzugehen und selbst den Begräbnisplatz zu besichtigen. Wir gelangten endlich an unser Ziel. Der Schuppen, unter dem der Leichnam lag, war dicht neben dem Hause, worin der Mann bei Lebzeiten gewohnt hatte, aufgebaut. Noch andere ähnliche Begräbnisstätten lagen nur 3 Meter davon ab. Der Schuppen selbst war ungefähr 4½ Meter lang, etwa 3 Meter breit und von verhältnismäßiger Höhe. Das eine Ende war ganz offen, das andere sowie die beiden Seiten waren zum Teil mit einer Art von geflochtenem Zaun umgeben. Die Bahre, auf der der Leichnam lag, war eine Art von hölzernem Kasten. Der Boden dieses Behältnisses war mit Matten belegt und ruhte auf vier Pfosten ungefähr anderthalb Meter über der Erde. Der Leichnam selbst war mit einer Matte und über dieser mit einem weißen Tuch bedeckt. Neben dem Körper lag eine hölzerne Keule, eines von ihren Kriegswerkzeugen, und zu Häupten des Toten standen 2 Kokosnußschalen, wie sie auf diesen Inseln bisweilen als Trinkgeschirre dienen. Am anderen Ende war ein Bündel grüner Blätter an einige dürre Zweige gebunden und in die Erde gesteckt. Daneben lag ein Stein, der ungefähr die Größe einer Kokosnuß haben mochte, und etwas weiter weg hatten sie eine junge Banane, deren man sich, wie geschildert, als Friedenssymbol bedient, eingesetzt; daneben lag eine steinerne Axt. Am offenen Ende des Schuppens hing eine große Menge aufgereihter Palmnüsse. Außerhalb war der Stamm einer ungefähr anderthalb Meter hohen Bananenpflanze aufrecht in den Boden gesteckt und auf dem oberen Ende eine Kokosnußschale voll frischen Wassers befestigt. An dem einen von vier Pfosten hing ein kleiner Sack, in dem wir einige Stücke gerösteter Brotfrucht fanden, die nach und nach hineingelegt sein mochten; denn einige davon waren noch frisch, andere schon älter. Ich bemerkte, daß verschiedene von den Eingeborenen uns mit einer Miene beobachteten, die zugleich Besorgnis und Feindseligkeit verriet. Als wir uns dem Leichnam näherten, sah man es ihnen an, daß sie darüber in Verlegenheit waren; auch blieben sie die ganze Zeit über, in der wir unsere Beobachtungen anstellten, in geringer Entfernung von uns stehen und schienen recht froh zu sein, als wir endlich wieder weggingen.

Unser Aufenthalt am Lande wäre gar nicht unangenehm gewesen, wenn wir nur nicht unaufhörlich von den Fliegen wären gequält worden. Unter anderem hinderten sie den Maler Parkinson fast gänzlich an seiner Arbeit. Denn sie bedeckten nicht nur den Gegenstand, den er abmalen wollte, so sehr, daß man ihn nicht mehr erkennen konnte, sondern sie fraßen sogar die Farbe vom Papier ebenso geschwind weg, als er sie auftragen konnte. Wir nahmen deshalb unsere Zuflucht zu den Moskitonetzen und Fliegenbeizen; diese machten zwar der größten Beschwerlichkeit ein Ende, halfen ihr aber doch bei weitem nicht ab.

Am 22. gab Tutaha uns eine Probe von der Musik dieses Landes. Vier Personen spielten auf Flöten, die nur zwei Tonlöcher hatten, und folglich mit halben Tönen nur vier Noten angeben konnten. Sie wurden wie unsere Querflöten geblasen, nur daß der Tonkünstler, anstatt sie an den Mund zu halten, mit dem einen Nasenloche hineinblies, während er das andere mit dem Daumen zuhielt. Zu diesem Instrument sangen vier andere Personen und beobachteten den Takt sehr genau; während des ganzen Konzertes wurde jedoch immer nur ein und dieselbe Melodie gespielt.

Verschiedene Eingeborene brachten uns Äxte, die sie von der Mannschaft des »Delphins« bekommen hatten, und ersuchten uns, sie zu schleifen und auszubessern. Unter diesen Äxten befand sich auch eine, die uns viel Kopfzerbrechen machte, weil sie französische Arbeit zu sein schien. Nach langem Nachforschen erfuhren wir, daß nach der Abreise des »Delphin« und vor unserer Ankunft ein Schiff hier gewesen wäre. Damals vermuteten wir, daß es Spanier gewesen sein mochten; jetzt aber wissen wir, daß es die »Boudeuse« unter dem Befehl des französischen Entdeckers Bougainville gewesen war.

Am 24. nahmen Banks und Dr. Solander das Land verschiedene Kilometer weit längs der Küste gegen Osten hin in Augenschein. Ungefähr 2 Kilometer weit war es flach und fruchtbar. Von da an erstreckten sich die Gebirge bis hart an die Küste. Ein wenig weiterhin liefen sie sogar ganz in die See hinaus, so daß man, um weiter fortzukommen, sie übersteigen mußte. Diese unfruchtbaren Berge reichten noch ungefähr 3 Kilometer weiter und fielen dann zu einer großen Ebene ab, übersäet mit Hütten, deren Bewohner in großem Überfluß zu leben schienen. Als unsere Spaziergänger eben den Rückweg antreten wollten, nahte sich einer von den Eingeborenen und bot ihnen Erfrischungen dar, die sie sich auch gefallen ließen. Sie fanden, daß dieser Mann zu einer Art von Menschen gehörte, die von verschiedenen Schriftstellern beschrieben worden sind und nach deren Zeugnis unter vielen Völkern zerstreut angetroffen werden. Seine Haut war blaßweiß, ganz ohne Fleischfarbe und gewissermaßen leichenfarbig. Das Haar, die Augenbrauen und der Bart waren ebenfalls weiß. Die Augen schienen mit Blut unterlaufen, er selbst schien kurzsichtig zu sein. Solche Leute nennt man Albinos.

Bei ihrer Rückkehr begegnete ihnen Tuburai Tamaide mit seinen Frauen, und diese empfanden bei dem Anblick unsrer Herren solche Freude, daß sie diese in Ermangelung eines andern Ausdrucks durch Tränen zu erkennen gaben und eine Zeitlang weinten, ehe sie ihre Leidenschaft mäßigen konnten.

Am Abend lieh Dr. Solander einer dieser Frauen sein Taschenmesser, bekam es aber nicht wieder, und den folgenden Morgen vermißte auch Banks das seine. Bei dieser Gelegenheit muß ich allen Ständen und beiden Geschlechtern dieses Volkes das Zeugnis ausstellen, daß sie die größten Diebe auf Erden sind. Gleich am ersten Tage, als wir hier angekommen waren, und sie also zum ersten Male an Bord kamen, waren die Vornehmsten unter ihnen schon geschäftig, alles, was sie nur bekommen konnten, aus der Kajüte zu stehlen, und ihre Untergebenen waren an anderen Stellen des Schiffs nicht weniger emsig. Sie nahmen alles, was sie einigermaßen verbergen konnten, bis sie an Land kamen, und sogar die Glasscheiben der Fenster waren nicht sicher vor ihnen; denn sie nahmen gleich das erstemal zwei davon mit sich. Außer Tutaha war Tuburai Tamaide der einzige, der dieses Lasters nicht schuldig befunden wurde. Jetzt nun, als Banks' Messer abhanden gekommen war, erschien auch Tuburais Ehrlichkeit fragwürdig, und Banks beschuldigte ihn daher, so leid es ihm auch tat, ihm das Messer entwendet zu haben. Tuburai leugnete es feierlich und blieb dabei, daß er nicht das geringste davon wisse. Banks dagegen erklärte, daß er das Messer wieder haben wolle, möchte nun er oder ein anderer es genommen haben. Das war ziemlich deutlich gesprochen und hatte die gewünschte Wirkung. Einer von den Anwesenden nämlich zog auf ein Wort des Häuptlings einen Lumpen hervor, in dem drei Messer sehr sorgfältig eingewickelt waren. Eines davon war jenes, das Dr. Solander der Frau geliehen hatte, das zweite war eines von meinen Tischmessern; wem das dritte gehören mochte, wußten wir nicht. Mit diesen Messern eilte Tuburai augenblicklich nach dem Zelte, um sie ihren Eigentümern zurückzuerstatten. Banks blieb unterdessen bei den Frauen, die sehr besorgt zu sein schienen, daß ihrem Herrn und Gebieter ein Leids geschehen möchte. Als er an unser Zelt kam, gab er das eine Messer Dr. Solander, das andere mir zurück. Zu dem dritten wollte sich der Eigentümer nicht finden lassen. Darauf fing er an, Banks' Messer in allen Ecken und in allen Winkeln zu suchen, wo er es nur jemals hatte liegen sehen. Nach einiger Zeit merkte einer von Banks' Bedienten, wonach der Insulaner suchte, und holte sogleich das Messer seines Herrn herbei, das er den Tag zuvor weggelegt hatte, und von dem er bis zum Augenblick nicht gewußt hatte, daß es vermißt werde. Als der gute Tuburai Tamaide gerechtfertigt und in seiner Unschuld erkannt war, geriet er in die äußerste Erregung, die er in Blicken und Gebärden zum Ausdruck bringen mußte: die Tränen schossen ihm in die Augen, und er machte Zeichen mit dem Messer, daß, wenn er jemals einer solchen Tat, wie man sie ihm eben habe aufbürden wollen, schuldig erfunden würde, er sich die Kehle wolle abschneiden lassen. Hierauf rannte er aus dem Fort und hin zu Banks mit einer Miene, die diesem seinen Argwohn streng verwies. Banks erfuhr bald, daß sein Bedienter das Messer an sich genommen hatte, und nun kränkte es ihn ebensosehr, dem guten Tuburai Unrecht getan zu haben, als jenem der unverdiente Vorwurf nahegegangen war. Er fühlte sich schuldig und wünschte sehr, seine Übereilung wieder gutzumachen. Doch so heftig auch die Leidenschaft des verdächtigten Häuptlings war, neigte er doch nicht zu heimlichem Grolle, und als Banks wieder ein wenig vertraulich gegen ihn getan und ihm einige Geschenke gemacht hatte, war die Beleidigung vergessen und Tuburai wieder vollkommen ausgesöhnt.

Am nächsten Tage pflanzte ich sechs Drehkanonen auf das Fort und sah mit Bedauern, daß die Eingeborenen darüber in Besorgnis gerieten. Einige Fischerleute, die auf der Landspitze des Hafens wohnten, zogen weiter weg, und Auhaa gab uns durch Zeichen zu verstehen, wir würden in Zeit von vier Tagen große Kanonen abfeuern.

Am 27. April speiste Tuburai mit einem seiner Freunde und mit den drei Frauen, die ihn zu begleiten pflegten, zu Mittag bei uns im Fort. Wie ich bei dieser Gelegenheit erfuhr, hießen die drei Frauen Terapo, Teirao und Omeia. Der gute Freund aber, den er mitbrachte, bewies sich bei der Mahlzeit so gefräßig, wie ich dergleichen noch nie gesehen hatte. Am Abend nahmen sie Abschied und gingen nach dem Hause, das Tuburai am äußersten Teile des Waldes hatte aufrichten lassen. Nach kaum einer Viertelstunde kam der Häuptling sehr entrüstet zurück, ergriff Banks hastig am Arme und gab ihm durch Zeichen zu verstehen, daß er ihm folgen solle. Banks tat es sogleich, und sie gelangten bald an einen Ort, wo sie den Schiffsfleischer mit einer Sichel in der Hand stehen sahen. Hier hielt Tuburai an und meldete ihm mit so unmäßiger Wut, daß man seine Zeichen kaum verstehen konnte, der Fleischer habe gedroht oder gar versucht, seiner Gattin mit der Sichel die Kehle abzuschneiden. Banks bedeutete ihm hierauf, daß, wenn er die Wahrheit seiner Anklage erweisen könnte, der Mann dafür gestraft werden solle. Das besänftigte ihn, und er gab Banks zu verstehen, wie sich die Sache zugetragen hatte. Der Verbrecher habe nämlich Lust nach einem steinernen Beile bekommen, das im Hause gelegen hätte. Dieses Beil habe er seiner Gattin für einen Nagel abkaufen wollen; da sie aber geäußert hätte, daß es ihr um keinen Preis feil sei, so habe er es weggenommen, ihr den Nagel hingeworfen und gedroht, daß er ihr die Kehle abschneiden würde, wenn sie sich etwa widersetzte. Zum Beweise dafür wurden Beil und Nagel vorgezeigt, und der Fleischer konnte dagegen so wenig zu seiner Verteidigung vorbringen, daß man keine Ursache hatte, an der Wahrheit der Beschuldigung zu zweifeln.

Banks berichtete mir diesen Vorfall. Als Tuburai kurz danach mit seinen Frauen und anderen Insulanern an Bord des Schiffes war, ließ ich den Fleischer auf Verdeck rufen, die Anklage und der Beweis wurden dem Verbrecher vorgehalten, und um anderen ähnlichen Vergehen vorzubeugen, wie auch Banks' Versprechen zu erfüllen, befahl ich, daß der Kerl abgestraft werden sollte. Die Eingeborenen sahen mit ernster Aufmerksamkeit zu, wie er entkleidet und an die Wand gebunden wurde, und erwarteten stillschweigend den Ausgang. Sobald man ihm aber den ersten Streich gegeben hatte, legten sie sich ins Mittel und baten aufs angelegentlichste, daß ihm der Rest der Strafe erlassen werden möchte. Hierein konnte ich aber aus verschiedenen Gründen nicht willigen. Und als sie endlich sahen, daß sie mit ihren Fürbitten nichts erreichten, bezeugten sie ihr Mitleid durch Tränen.

Sie waren in der Tat so wie Kinder gleich zu Tränen geneigt, wenn eine oder die andere Leidenschaft heftig in ihnen aufstieg; und ihre Tränen schienen auch wie der Kinder Tränen ebenso leicht vergossen als vergessen zu sein. Hiervon mag folgender Vorfall Zeugnis geben: Am 28. des Morgens sehr frühe, noch vor Anbruch des Tages, kam eine große Anzahl Eingeborener zum Fort, und da man unter anderen Frauen auch die Terapo außerhalb des Tores stehen sah, ging Banks hinaus und führte sie herein. Er bemerkte, daß ihr Tränen in den Augen standen, und sobald sie hereinkam, brach sie in lautes Weinen aus. Er erkundigte sich eifrig nach der Ursache ihrer Betrübnis. Allein, statt ihm zu antworten, zog sie unter ihrem Kleide einen Seehundszahn hervor und stieß sich diesen sechs- oder siebenmal so heftig in den Kopf, daß das Blut mit Gewalt herabströmte. Sie redete dabei sehr laut in einem höchst traurigen Tone einige Minuten lang fort, ohne im geringsten auf seine Fragen zu achten, die er noch dringender als zuvor wiederholte, wobei er ihr sein Mitleid immer mehr bezeugte. Die andern Insulaner hingegen plauderten und lachten die ganze Zeit über, ohne sich im geringsten an ihren Jammer zu kehren. Das kam Banks sehr seltsam vor; ihr eigenes Betragen war jedoch noch sonderbarer. Sobald das Blut zu fließen begann, sah sie mit lächelnder Miene auf und begann, einige kleine Streifen Zeug aufzulesen, die sie vorher hingeworfen hatte, um das Blut aufzufangen. Sobald sie alle aufgehoben hatte, ging sie aus dem Zelte weg und warf die Fetzen mit vieler Sorgfalt in die See, als ob sie gleichsam verhindern wollte, daß ihr Anblick die Erinnerung an den Anlaß ihrer Traurigkeit erneuern sollte. Hierauf sprang sie in den Fluß, wusch sich und kehrte dann so aufgeräumt und munter nach dem Zelte zurück, als ob ihr nicht das geringste widerfahren sei.

Der Bootsmann erkannte die Königin sogleich wieder.

Den ganzen Vormittag über langten beständig Kanus an, und die Zelte im Fort wimmelten von Leuten beiderlei Geschlechts, die aus verschiedenen Gegenden der Insel hergekommen waren. Da ich selbst an Bord des Schiffes zu tun hatte, ging mein Bootsmann, der die letzte Reise an Bord des »Delphin« mitgemacht hatte, an Land. Sobald er in Banks' Zelt trat, fiel ihm eine Frau auf, die sehr gelassen unter den anderen dasaß. Er hatte sie kaum recht angeblickt, so erkannte er sie wieder und behauptete, daß es dieselbe Dame sei, die man damals für die Königin der Insel gehalten habe. Sie bestätigte ihrerseits gleichfalls, daß er einer von den Fremden sei, die sie früher schon gesehen habe. Nunmehr sah alles auf diese Dame, die nach dem Zeugnis der Entdecker dieser Insel eine so große Rolle gespielt hatte. Wir erfuhren bald, daß sie Oberea hieß; sie schien ungefähr 40 Jahre alt zu sein und war von großer Statur. Ihre Haut war sehr hell, und in ihrem Blick lag etwas ungemein Geistreiches und Empfindsames. Sie schien in ihrer Jugend schön gewesen zu sein. Jetzt aber waren nur noch einige Reste dieser ehemaligen Schönheit zu sehen.

Sobald man ihren Rang wußte, erbot man sich, sie an Bord des Schiffes zu bringen. Sie nahm dieses Anerbieten mit Vergnügen an und kam mit zwei Männern und verschiedenen Frauen, die insgesamt zu ihrer Familie zu gehören schienen, an Bord. Ich empfing sie mit allen den Ehren, die ihr meinem Erachten nach schmeicheln konnten, und überhäufte sie mit Geschenken, von denen dieser durchlauchtigsten Dame eine Kinderpuppe am besten zu gefallen schien. Als sie eine kleine Weile an Bord zugebracht hatte, begleitete ich sie an Land zurück. Sobald wir dort ankamen, machte sie mir ein Geschenk von einem Schweine und verschiedenen Bündeln Bananen, die sie von ihren Kanus zu unserm Boote vor uns her in einer Art von Prozession tragen ließ. Auf unserem Wege zum Fort begegneten wir dem Tutaha, der zwar nicht König war, aber damals doch mit der höchsten Gewalt bekleidet sein mußte. Es schien ihm gar nicht zu gefallen, daß wir der Oberea so viele Ehren erwiesen; und als sie vollends ihre Puppe hervorzog, wurde er so eifersüchtig, daß ich, um ihn zu versöhnen, es für ratsam hielt, auch ihm eine zu schenken.

Die Männer, die uns von Zeit zu Zeit besuchten, pflegten ohne das geringste Bedenken von unseren Speisen zu essen. Die Frauen hingegen hatte man noch niemals bewegen können, einen Bissen zu kosten. Auch an diesem Tage drangen wir in sie, daß sie mit uns speisen möchten; sie lehnten es zwar wie gewöhnlich ab, verfügten sich aber nachher in das Zimmer der Bedienten und ließen sich hier die Bananen sehr wohl schmecken. Diese Seltsamkeit im Betragen des schönen Geschlechts war uns ein unauflösliches Rätsel.

Am nächsten Abend stattete Banks dem Taburai Tamaide, wie er bereits oft getan hatte, bei Licht einen Besuch ab, fand aber zu seinem Bedauern und zu seiner Befremdung, daß der Häuptling und seine ganze Familie sehr betrübt und die meisten weinend dasaßen. Banks bemühte sich vergebens, die Ursache ihrer Traurigkeit zu entdecken, und hielt sich deshalb nicht lange bei ihnen auf, sondern kehrte zum Fort zurück. Als er den Offizieren erzählte, was er gesehen habe, erinnerten sich diese, daß Auhaa ihnen vorausgesagt hatte, wir würden innerhalb von vier Tagen unser großes Geschütz abfeuern, und da von diesem Termin eben der dritte Tag zu Ende ging, erschraken sie über diesen Umstand und gerieten auf den Verdacht, daß uns von seiten der Eingeborenen vielleicht irgendein Unheil bevorstehe. Die Schildwachen im Fort wurden daher verdoppelt, und die Offiziere selber schliefen unter Waffen. Um 2 Uhr des Morgens stand Banks auf und wollte in eigener Person die Gegend untersuchen. Er ging um die Landspitze herum, fand aber alles so ruhig, daß er jeden Verdacht eines Überfalles als unbegründet fahren ließ. Doch wir hatten nunmehr noch einen andern Grund, uns sicher zu fühlen; denn unser Festungsbau war beendet. Die nördliche und südliche Seite bestanden aus einem Erdwall, der innen fast 2 Meter hoch und mit einem 3 Meter breiten und 2 Meter tiefen Graben umgeben war. Die westliche Seite, die der Bucht gegenüber lag, hatte ich mit einem Erdwall versehen lassen, der etwa 1½ Meter hoch und mit Palisaden gesichert, aber durch keinen Graben verstärkt war, weil zur Flutzeit die See bis an das Fort selbst heranspülte. An die östliche Seite, die ans Flußufer stieß, waren zwei Reihen gefüllter Wasserfässer gestellt. Und weil diese die schwächste Seite war, ließ ich zwei 4-pfündige Kanonen und 6 Drehbassen dahinbringen und diese so aufpflanzen, daß sie die zwei einzigen Zugänge aus den Wäldern her bestreichen konnten. Die Offiziere und die am Lande wohnenden Herren mit eingerechnet, bestand unsere Besatzung aus 45 Mann, die sämtlich mit Schußwaffen wohlversehen waren, und unsere Schildwachen wurden ebenso regelmäßig abgelöst, als in der wachsamsten Grenzfestung von Europa möglich gewesen wäre.

Obgleich unser Verdacht sich gelegt hatte, setzten wir unsere Wachsamkeit doch den ganzen folgenden Tag über fort. Um 10 Uhr des Morgens kam Tomio mit furchtsamer und trauriger Miene zum Zelt gelaufen, nahm Banks, an den sie sich in jeder Verlegenheit und Not zu wenden pflegte, am Arm und gab ihm zu verstehen, daß Tuburai an etwas, das unsere Leute ihm gegeben hätten, sterben wolle; er möchte also unverzüglich mit ihr kommen. Banks ging mit ihr und fand seinen braunen Freund äußerst schwach und niedergeschlagen, den Kopf hatte er an einen Pfosten gelehnt. Die Leute, die um ihn herum standen, berichteten, daß er sich erbrochen habe, und brachten ein sehr sorgfältig eingewickeltes Blatt herbei, das ihrer Aussage nach etwas von dem Gift enthielte, an dessen zerstörenden Wirkungen er nun sterben müsse. Banks öffnete eiligst das Blatt und fand darin etwas Kautabak, den Tuburai sich von einigen unserer Leute ausgebeten, und den ihm diese auch unbesonnenerweise gegeben hatten. Er mußte beobachtet haben, daß sie den Tabak lange im Munde zu behalten pflegten, und da er es ihnen vermutlich gleichtun wollte, so hatte er ihn lieber ganz klein gekaut und mit dem Speichel hinuntergeschluckt. Während Banks das Blatt betrachtete und den Inhalt untersuchte, sah ihn jeder mit der erbärmlichsten Miene an, als wollte er sagen: es ist vorbei. Sobald indessen Banks die Ursache und den Zustand der Krankheit erkannt hatte, verordnete er dem Häuptling reichlich Kokosmilch, und dieses Getränk machte denn auch der Krankheit und Todesahnung bald ein Ende.

Da Kapitän Wallis eines von den Beilen nach England gebracht hatte, die diese Südsee-Insulaner in Ermangelung jeglichen Metalls aus Stein verfertigen, hatte der Sekretär der Admiralität nach diesem Muster eines aus Eisen anfertigen lassen und mir auf die Reise mitgegeben, um den Eingeborenen zu zeigen, wie sehr wir sie in der Verfertigung von Werkzeugen auch nach ihrer eigenen Landesart überträfen. Dieses Beil hatte ich noch niemals vorgezeigt, weil es mir seit meinem Hiersein noch gar nicht eingefallen war. Als nun Tutaha eines Morgens an Bord kam, äußerte er große Begierde, zu sehen, was in jeder Kiste und jeder Schublade meiner Kajüte wäre. Da ich ihm nun allezeit soviel als möglich gefällig zu sein versuchte, schloß ich ihm einen Behälter nach dem anderen auf. Er bekam Lust zu vielen Dingen, die er sah, und las sie zusammen. Als er aber zuletzt die Augen auf dieses Beil warf, ergriff er es mit der größten Begierde, legte alles, was er vorher zusammengelesen hatte, weg und fragte mich, ob ich ihm dieses geben wolle. Ich willigte gern ein, und als hätte er besorgt, es möchte mich vielleicht gereuen, machte er sich vor Freude im Augenblick damit fort, ohne sich noch mehr auszubitten, wie er es sonst zu tun pflegte, wenn man ihn gleich noch so freigebig beschenkt hatte.

Am Mittag des 1. Mai kam ein anderer von den Anführern, der wenige Tage vorher in Gesellschaft einiger seiner Frauen mit mir gespeist hatte, allein an Bord. Ich hatte beobachtet, daß er sich bei der Mahlzeit von seinen Frauen regelrecht füttern ließ, doch hoffte ich, daß er sich diesmal wohl dazu bequemen würde, selbst zuzulangen. Darin aber hatte ich mich geirrt. Als die Mahlzeit aufgetragen war und mein vornehmer Gast Platz genommen hatte, legte ich ihm einige Speisen vor; er aber saß unbeweglich und wollte nicht essen. Ich nötigte ihn also, zuzulangen, er blieb aber immer noch unbeweglich wie eine Bildsäule, ohne auch nur Miene zu machen, einen Bissen zu kosten. Ich glaube wahrhaftig, er wäre ohne zu essen weggegangen, wenn ich nicht die Ursache seines Betragens erraten und einen von meinen Bedienten beauftragt hätte, ihm die Bissen in den Mund zu stecken.

Der Bediente mußte dem Häuptling die Bissen in den Mund stecken.

Am Nachmittag legten wir die Sternwarte an und nahmen den Quadranten nebst einigen anderen astronomischen Instrumenten zum ersten Male mit an Land.

Den nächsten Morgen um 3 Uhr ging ich mit unserm Astronomen Green hin, den Quadranten zum Gebrauch aufzustellen. Allein zu unserer unbeschreiblichen Bestürzung war das Instrument nirgends mehr zu finden. Es war von uns in dem für mich bestimmten Zelte aufbewahrt worden, und da ich diese Nacht noch an Bord geblieben war, hatte niemand im Zelte geschlafen. Es war niemals aus dem Futteral, das fast ein halbes Meter im Quadrat hatte und mit dem Inhalt ziemlich schwer war, herausgenommen worden. Die ganze Nacht hindurch hatte eine Schildwache kaum 4 Meter weit von der Türe des Zeltes gestanden, und von den anderen Instrumenten wurde keines vermißt. Anfangs argwohnten wir, daß es vielleicht von einem oder dem anderen unserer eigenen Leute möchte gestohlen worden sein, der beim Anblick des hölzernen Kastens, ohne zu wissen, was darin sei, vielleicht gedacht haben mochte, er enthalte Nägel oder sonst etwas, das zum Handel mit den Eingeborenen tauglich sei. Es wurde also sofort dem Finder des Quadranten eine große Belohnung angeboten, weil wir ohne dies Instrument die vornehmste Aufgabe unserer Reise gar nicht durchführen konnten. Wir begnügten uns nicht damit, im Fort und in dessen Nachbarschaft nachzusuchen, sondern, da der Kasten im Falle, daß er von einem unserer eigenen Leute gestohlen worden war, nach dem Schiff zurückgebracht worden sein konnte, wurde auch an Bord eifrigst nach ihm geforscht. Allein, alle hierzu ausgeschickten Abteilungen kamen unverrichteterdinge zurück. Banks, der bei solchen Zufällen weder Mühe noch Gefahren scheute und bei den Eingeborenen mehr als irgendeiner von uns vermochte, entschloß sich daher, den Quadranten in den Wäldern zu suchen. War das Instrument von den Eingeborenen gestohlen worden, hoffte er, es an dem Orte, wo sie den Kasten geöffnet hatten, wiederzufinden, weil sie sogleich gesehen haben müßten, daß er für sie von gar keinem Nutzen sein könne. Wenn aber diese Erwartung täuschen sollte, schmeichelte er sich, das Instrument durch das Ansehen, das er bei den Häuptlingen genoß, wiedererlangen zu können. Er ging daher in Begleitung eines Schiffsunteroffiziers und Greens fort und begegnete, als er eben über den Fluß setzte, Tuburai Tamaide, der sogleich mit drei Strohhalmen auf seiner Hand die Figur eines Dreiecks darstellte. Danach war es gewiß, daß die Eingeborenen die Diebe waren, und Banks schloß aus diesem Umstande, daß sie zwar den Kasten geöffnet hatten, jedoch nicht geneigt waren, das Instrument auszuliefern. Nun war keine Zeit mehr zu verlieren. Banks gab also Tuburai Tamaide zu verstehen, daß er augenblicklich mit ihm nach dem Orte gehen müsse, wohin der Quadrant gebracht worden wäre. Der Häuptling war sogleich dazu bereit, und sie eilten miteinander in östlicher Richtung fort. Tuburai erkundigte sich in jedem Hause, an dem sie vorüberkamen, nach dem Diebe, den er genau kennen mußte, weil er ihn mit Namen nannte; die Leute sagten ihm auch überall, welchen Weg er genommen habe, und wann er vorübergekommen sei. Man hatte also von einem Orte zum andern Hoffnung, ihn einzuholen, und das machte unsern Leuten Mut, der unerträglichen Sonnenhitze zu widerstehen und weiterzudringen. Nachdem sie so, bald gehend, bald laufend, einen vom Fort etwa 4 Kilometer entfernten Berg erreicht hatten und diesen hinaufgestiegen waren, zeigte ihnen ihr Führer eine Landspitze, die noch gut 3 Kilometer entfernt lag, und gab ihnen dabei zu verstehen, daß sie das Instrument nicht eher wiederbekommen könnten, als bis sie dorthin gelangt wären. Sie hielten also eine kurze Beratung. Sie hatten keine andere Waffe als ein paar Pistolen, die Banks allezeit bei sich zu tragen pflegte. Sie waren im Begriff, einen Ort aufzusuchen, der gut 7 Kilometer vom Fort entfernt lag, und wo die Eingeborenen vielleicht nicht so gutwillig sein mochten wie in der Nähe unseres Schiffs. Sie wollten den Wilden überdies etwas abnehmen, das diese mit Lebensgefahr erbeutet hatten, und das sie allem Vermuten nach behalten wollten. Das waren Umstände, die man wohl bedenken mußte, und es war vorauszusehen, daß sie immer mehr Gefahr liefen, je tiefer sie sich auf ihrer Suche ins Land hineinwagten. Es wurde deshalb beschlossen, daß Banks und Green mit dem Häuptling weitergehen sollten. Der Unteroffizier aber sollte zu mir zurückkehren und verlangen, daß eine Abteilung Soldaten nachgeschickt werde, und mir zugleich melden, daß sie unmöglich vor Nacht wieder zurück sein könnten. Auf diese Botschaft hin machte ich mich selbst auf den Weg und nahm so viel von meinen Leuten mit, als ich nötig zu haben glaubte. Im Schiffe aber und im Fort ließ ich Befehl zurück, daß man kein Kanu aus der Bucht wegrudern lassen, jedoch auch keinen Eingeborenen gefangenhalten sollte.

Mittlerweile setzten Banks und Green mit Tuburai Tamaide ihren Weg fort, und an dem Platze, den der Häuptling ihnen vom Berge aus gezeigt hatte, trafen sie einen von seinen eigenen Leuten, der ein Stück vom Quadranten in der Hand hielt. Bei diesem höchst erfreulichen Anblick machten sie halt, und im Augenblick waren sie auch schon von einer großen Menge Eingeborener umringt. Da aber einige der Wilden sich ziemlich nahe an sie herandrängten, hielt Banks es für nötig, ihnen eine von seinen Pistolen zu zeigen. Diese Warnung hatte die beabsichtigte Wirkung. Indessen wuchs die Menschenmenge mit jedem Augenblick mehr an. Banks, der sie sich nicht allzu nahe kommen lassen wollte, bezeichnete ihnen einen Kreis im Grase, den sie nicht überschreiten sollten, und sie stellten sich denn auch sehr ruhig und manierlich außerhalb der Grenze um ihn her. In der Mitte des Kreises ließ man den nunmehr herbeigeschafften Kasten nebst verschiedenen Linsen und anderen Teilen des Instruments aufstellen. Der Dieb hatte alle diese Dinge in der Eile in ein Pistolenfutteral gesteckt, das Banks als sein Eigentum erkannte, und das er bereits seit einiger Zeit samt einer Reiterpistole, die darin gewesen war, in seinem Zelte vermißt hatte. Banks forderte jetzt auch diese Waffe zurück, und sie ward ihm sofort gegeben.

Der Astronom war gespannt, zu sehen, ob auch alles Zubehör vollständig zurückgegeben worden sei. Bei genauerer Untersuchung des Kastens fand er, daß das Gestell und einige andere Kleinigkeiten noch fehlten. Nach diesen wurden verschiedene Personen ausgeschickt, und die meisten der vermißten Stücke wurden zurückgebracht. Man gab ihm zugleich zu verstehen, daß der Dieb das Gestell nicht bis in diese Gegend mit sich geschleppt habe, und daß es ihm auf dem Rückwege ausgehändigt werden solle.

Da nun auch Tuburai Tamaide diese Versicherung durch sein Wort bestätigte, so machten sich unsre Herren auf den Rückweg, weil das wenige, das ihnen auch jetzt noch an dem Instrumente fehlte, leicht wieder neu angefertigt werden konnte. Nachdem sie auf ihrem Rückwege ungefähr zwei Kilometer weit gekommen waren, traf ich sie, und wir freuten uns über die Wiedererlangung des Quadranten, was man bei der Wichtigkeit des Instrumentes leicht verstehen wird.

Um 8 Uhr kam Banks mit Tuburai Tamaide zum Fort zurück, fand aber zu seinem großen Bedauern den Tutaha hier in Haft und sah, daß viele Eingeborene in äußerster Angst und Bestürzung sich um das Tor drängten. Er ging also eiligst hinein und erlaubte auch einigen der Eingeborenen, ihm zu folgen. Als sie hineinkamen, ereignete sich ein rührender Auftritt. Tuburai Tamaide stürzte herein und warf sich Tutaha in die Arme. In dieser zärtlichen Stellung brachen sie beide in Tränen aus und weinten um einander, ohne ein Wort sagen zu können. Die anderen Eingeborenen weinten nicht minder um ihr Oberhaupt Tutaha, weil sie gleich ihm wähnten, er solle hingerichtet werden. In dieser traurigen Verfassung blieben sie bis zu meiner Ankunft, die ungefähr eine Viertelstunde nachher erfolgte. Der Anblick befremdete und rührte mich ungemein. Tutaha war ohne meinen Befehl gefangengenommen worden; ich setzte ihn daher sogleich in Freiheit. Als ich die Sache genauer untersuchte, wurde mir berichtet, daß die Eingeborenen, als sie mich mit bewaffneter Mannschaft in den Wald hätten marschieren sehen, gefürchtet haben mußten, es geschähe in der Absicht, den soeben vorgefallenen Diebstahl, den auch sie gleich erfahren hatten, so zu ahnden, wie es die Wichtigkeit des Verlustes und die Strenge unserer Vorkehrungen besorgen ließ. Dieser Gedanke habe sie derart erschreckt, daß sie sofort angefangen hätten, die Gegend des Forts mit allen ihren Habseligkeiten zu verlassen. Leutnant Gore, dem ich während meiner Abwesenheit das Kommando an Bord der »Endeavour« übergeben und befohlen hatte, kein Kanu wegrudern zu lassen, habe ein Doppelkanu vom Lande abstoßen sehen und hierauf den Bootsmann mit einem Boote abgeschickt, um es zurückzubringen. Sobald das Boot jedoch an das Kanu herangekommen sei, wären die Insassen vor Schrecken ins Meer gesprungen, und da zum Unglück Tutaha sich unter ihnen befand, habe der Oberbootsmann diesen gefangengenommen, während er die anderen an Land schwimmen ließ. Der Wahn, daß wir ihn hinrichten würden, hatte sich Tutahas so sehr bemächtigt, daß er es sich nicht eher wollte ausreden lassen, als bis man ihn auf meinen Befehl zum Fort hinausließ. Das Volk empfing ihn, wie Kinder einen Vater unter diesen Umständen empfangen hätten; jeder drängte sich heran, ihn zu umarmen. Plötzliche Freude ist gewöhnlich freigebig, ohne daß sie sich ängstlich um das Verdienst kümmert. Bei seiner unerwarteten Rettung aus der Gefangenschaft und vor dem erwarteten Tode drang Tutaha in der ersten Freudenaufwallung darauf, daß wir ein Geschenk von zwei Schweinen annehmen sollten. Da wir uns aber bewußt waren, daß wir in dieser Sache nichts weniger als Geschenke und Gunstbezeigungen verdient hatten, so verweigerten wir wiederholt die Annahme des Geschenks.

Am folgenden Morgen versahen Banks und Dr. Solander ihr gewöhnliches Amt als Marktbeauftragte. Es kamen aber fast keine Eingeborenen, und die wenigen, die sich einstellten, brachten keine Lebensmittel mit. Tutaha schickte einige von seinen Leuten, um das ihm abgenommene Kanu abzuholen, das ihm auch sofort ausgeliefert wurde. Unter andern war gestern ein der Oberea gehöriges Kanu ebenfalls angehalten worden; sie schickte also Tupia, der schon zu Zeiten der Ankunft des »Delphin« ihre Angelegenheiten zu besorgen hatte, zu uns, um festzustellen, ob irgend etwas an Bord weggenommen worden sei. Er kam zu uns ins Fort, blieb hier den ganzen Tag und schlief die folgende Nacht an Bord des Kanus.

Gegen Mittag kamen einige Fischerboote den Zelten gegenüber an den Strand, wollten aber sehr wenig von ihren Erträgnissen verhandeln. An Kokosnüssen und Brotfrucht litten wir bereits empfindlichen Mangel. Banks begab sich deshalb in die Wälder und suchte durch seinen Umgang mit dem Volke uns dessen Gunst und Vertrauen wieder zu erwerben. Sie waren sehr höflich gegen ihn, beklagten sich aber über die Mißhandlung ihres Anführers, der ihrer Aussage nach geschlagen und an den Haaren gezogen worden war. Banks gab sich Mühe, sie zu überzeugen, daß man gar nicht Hand an ihn gelegt habe, was sich auch unserem besten Wissen nach so verhielt. Doch war es freilich nicht unmöglich, daß der Bootsmann eine Grausamkeit begangen hatte, die er zu bekennen sich fürchtete und schämte.

Tutaha war es inzwischen, als er sich die Sache noch einmal überlegt haben mochte, selbst eingefallen, daß wir die Schweine, die er uns endlich doch aufgedrungen hatte, eigentlich schlecht um ihn verdient hätten, und er schickte deshalb einen Boten, der eine Axt und ein Hemd dafür fordern sollte. Da mir der Bote dabei aber noch sagte, daß der Häuptling nicht gesonnen sei, in den nächsten zehn Tagen sich im Fort sehen zu lassen, entschuldigte ich mich und ließ ihm melden, daß ich die Geschenke ihm nicht eher geben könne, als bis ich ihn selbst sähe. Ich dachte mir, er würde aus Ungeduld dann wohl selbst sich herbequemen, um sie abzuholen, und die erste Unterredung zwischen uns würde der Gespanntheit der gegenseitigen Beziehungen gleich ein Ende machen.

Des folgenden Tages fühlten wir die unangenehme Lage, in die wir durch die Beleidigung des Volks in der Person seines Oberhauptes geraten waren, noch stärker; denn die Eingeborenen brachten so wenig zu Markt, daß es uns an den nötigen Lebensmitteln mangelte. Banks ging daher sofort in den Wald zu Tuburai Tamaide, er solle uns aus der Verlegenheit helfen; dieser ließ sich auch nach einigem Sträuben bewegen, uns fünf Körbe voll Brotfrucht zu überlassen. Ein solcher Vorrat kam uns sehr gelegen; denn es waren mehr als 120 Stück von dieser Frucht. Des Nachmittags schickte Tutaha abermals einen Boten und ließ sich Axt und Hemd ausbitten. Da wir jetzt zur Genüge erfahren hatten, daß es schlechterdings notwendig wäre, uns die Freundschaft des Oberhauptes wieder von neuem zu erwerben, weil es uns gegen seinen Willen beinahe unmöglich war, Lebensmittel zu erhalten, ließ ich ihm melden, daß Banks und ich ihm am nächsten Tag einen Besuch abstatten würden, wobei er dann das Verlangte erhalten solle.

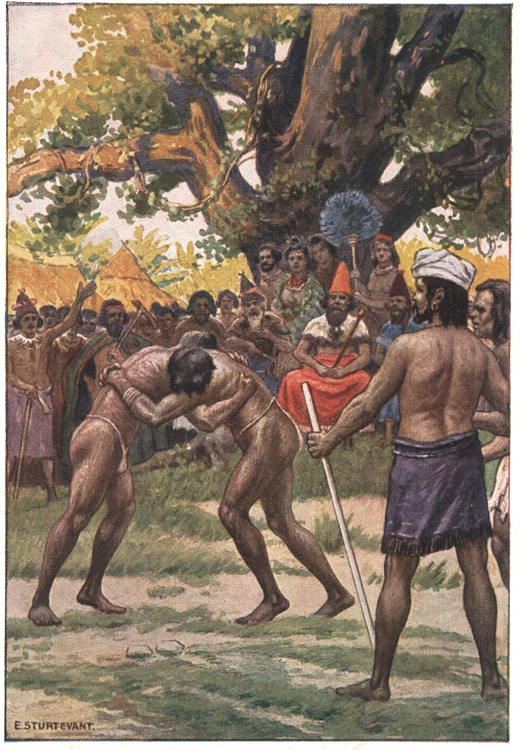

Ringkampf auf Tahiti

Am folgenden Morgen früh schickte er wieder, um mich an mein Versprechen erinnern zu lassen, und seine Leute schienen mit großer Ungeduld darauf zu warten, daß wir uns auf den Weg machen sollten. Ich ließ daher die Pinasse ausheben und ging um 10 Uhr mit Banks und Dr. Solander an Bord. Wir nahmen einen von Tutahas Leuten zu uns ins Boot, und nach etwa einer Stunde langten wir bei seiner Residenz an, die den Namen Eparre führte und ungefähr 4 Kilometer weit westwärts von den Zelten lag.

Das Volk erwartete uns in so großer Menge am Strande, daß wir uns unmöglich hätten hindurchdrängen können, wenn nicht ein großer, stattlicher Mann, der etwas gleich einem Turban auf dem Kopfe hatte und einen langen weißen Stab in der Hand trug, mit welchem er ganz unbarmherzig um sich schlug, rasch Platz für uns gemacht hätte. Dieser Mann führte uns feierlich zu dem Häuptling, während das Volk ringsherum uns zujauchzte: »Taio Tutaha, Tutaha ist euer Freund!« Wir fanden ihn wie einen der alten Erzväter unter einem Baume sitzend, indes um ihn her eine Anzahl ehrwürdiger Greise stand. Er winkte uns niederzusitzen und forderte sogleich seine Axt. Ich überreichte sie ihm zugleich mit dem Hemde und fügte dem Geschenk noch ein Oberkleid von englischem Tuche bei, das nach der Mode seines Landes geschnitten und mit Zwirnband besetzt war. Er empfing es mit offensichtlicher Freude und legte das Oberkleid sogleich an, das Hemd aber überreichte er dem Manne, der bei unserer Landung uns Platz geschafft hatte. Dieser saß jetzt neben uns, und Tutaha bezeigte ihm hohe Achtung, wahrscheinlich um ihn unserer Aufmerksamkeit besonders zu empfehlen. Bald darauf kam Oberea mit andern uns bekannten Frauen hinzu und setzte sich unter uns nieder. Tutaha verließ uns verschiedene Male, kam aber jedesmal nach kurzer Abwesenheit zurück. Wir glaubten, es geschähe, um sich in seinem neuen Staate dem Volke zu zeigen; damit taten wir ihm aber unrecht, denn es geschah nur, um zu unserer Bewirtung und zur Anordnung des ganzen Festes, das er unsertwegen anstellen wollte, die nötigen Befehle zu geben. Als er das letztemal von uns wegging, hatte das Gedränge um uns dermaßen zugenommen, daß wir beinahe Gefahr liefen, erstickt zu werden; wir warteten daher sehnlichst, daß er zurückkommen und uns entlassen möchte. An seiner Statt kam ein Bote und meldete uns, daß Tutaha uns anderswo erwarte. Wir fanden ihn unter dem Wetterdach unseres eigenen Bootes sitzend, und er winkte uns, zu ihm zu kommen. Es gingen daher unser so viele, als das Boot fassen konnte, an Bord, währenddessen er Kokosnüsse und Brotfrucht herbeibringen ließ, die wir jedoch mehr ihm zu Gefallen kosteten, als daß wir gerade Lust gehabt hätten, zu essen. Bald nachher kam ein Bote, der ihm etwas meldete. Er verließ nach Empfang der Nachricht sogleich das Boot und ließ uns kurz darauf ersuchen, ihm zu folgen. Wir wurden nun zu einem großen Platze oder Hofe geführt, der mit einem ungefähr 1 Meter hohen Bambusgitter umgeben war und an die eine Seite seines Hauses stieß.

Hier erwartete uns ein ganz neuartiges Fest, nämlich ein Wettringen. Am oberen Ende des Platzes saß Tutaha selbst, und verschiedene seiner vornehmsten Hofleute waren neben ihm auf beiden Seiten im Halbkreise verteilt. Das waren die Richter, deren Beifall den Sieger krönen sollte. Auch für uns waren an jenem Ende der Reihe Sitze übriggelassen worden; allein, wir wollten nicht an einen festen Platz gebunden sein und mischten uns daher lieber unter die Zuschauer.

Als alles bereit war, traten 10-12 Ringer auf den Kampfplatz. Sie waren am ganzen Körper nackt, nur um den Unterleib trugen sie ein Stück Rindenzeug gewickelt. Die einleitenden Zeremonien des Kampfes bestanden darin, daß die Ringer gebückt und langsam rundherum gingen und dabei die linke Hand auf ihre rechte Brust legten, mit der flachen rechten Hand aber sich mehrfach klatschend auf den linken Oberarm schlugen. Das galt als allgemeine Herausforderung an die Kämpfer, mit denen sie sich messen wollten, oder an irgendeine Person, die sonst Lust haben mochte, einen Gang mit ihnen zu wagen. Es währte nicht lange, so folgten den ersten noch andere auf die nämliche Art in die Arena. Und alsdann forderte jeder von ihnen seinen Gegner dadurch besonders heraus, daß er die Spitzen der Finger beider geschlossenen Hände auf die Brust hielt und zu gleicher Zeit die Ellbogen schnell auf- und abwärts bewegte. Wenn der, an den diese Herausforderung gerichtet war, sie annahm, wiederholte er die Geste, machte sich alsbald zum Kampf bereit, und schon im nächsten Augenblick gerieten die Kämpfer aneinander. Allein, abgesehen von dem ersten Griffe, durch den einer den andern zu fassen suchte, kam es bei dem ganzen Kampfe bloß auf die Stärke an; denn jeder bestrebte sich, seinen Gegner zuerst am Schenkel, wenn ihm das mißlang, an der Hand, dann an den Haaren, am Hüfttuche oder, wo er ihm sonst beikommen konnte, zu packen. War dies geglückt, so rangen sie ohne die geringste Kunst oder Geschicklichkeit so lange miteinander, bis der eine von ihnen entweder, weil er den anderen auf eine vorteilhaftere Art gepackt hatte, oder weil er größere Stärke besaß, seinen Gegner auf den Rücken niederwarf. War der Kampf beendet, so teilten die Richter dem Sieger ihren Beifall in kurzen Worten mit, die sie nach einer Melodie hersangen und im Chor etliche Male wiederholten, worauf auch das Volk dem Überwinder durch ein dreimaliges Freudengeschrei Beifall rief. Hierauf wurde eine kleine Pause gemacht, und dann trat ein anderes Ringerpaar in die Arena und rang auf dieselbe Art miteinander. Wurde keiner von beiden niedergeworfen, so ließen sie einander los, nachdem der Kampf etwa eine Minute lang gedauert hatte, oder wurden durch Vermittlung ihrer Freunde getrennt, und in diesem Fall klatschte jeder von ihnen auf seinen Arm, um den Gegner oder irgendeinen anderen zu neuem Kampfe herauszufordern. Während die Kämpfer rangen, tanzte eine andere Gruppe von Männern einen Tanz, der auch etwa eine Minute dauerte. Aber keine von den beiden Gruppen achtete auf die andere, sondern jede richtete ihre ganze Aufmerksamkeit auf die eigene Beschäftigung. Wir stellten fest, daß der Sieger den Besiegten nie verhöhnte, und daß der Überwundene sich niemals über das Glück des Überwinders beklagte. Der Kampf geschah auf beiden Seiten mit vollkommen freundschaftlichem und offenem Gebaren, trotz der Gegenwart von wenigstens 500 Zuschauern, unter denen sich einige Frauen befanden, deren Anzahl jedoch im Vergleich zu der Zahl der Männer gering war. Es waren aber auch nur Frauen von Rang, und allem Anschein nach wohnten sie dem Kampfe nur zu unseren Ehren bei.

Diese Spiele dauerten ungefähr zwei Stunden, und der Mann, der uns bei unserer Landung Platz geschaffen hatte, hielt auch bei dieser Gelegenheit die ganze Zeit über das Volk in der gehörigen Entfernung und schlug mit seinem Stocke unbarmherzig auf diejenigen los, die sich herandrängen wollten. Auf unsere Nachforschung erfuhren wir, daß er einer von den Beamten Tutahas war und hier den Dienst eines Zeremonienmeisters versah. Wem die Kampfspiele des früheren Altertums einigermaßen bekannt sind, der wird ohne Zweifel zwischen dem Wettringen der Südsee-Insulaner und den Kampfspielen der Griechen und Römer eine gewisse Ähnlichkeit bemerken.

Als das Wettringen vorüber war, gab man uns zu verstehen, daß 2 Schweine und eine große Menge Brotfrucht für unsere Mittagsmahlzeit zubereitet würden, und da wir unterdessen ziemlich hungrig geworden waren, nahmen wir diese Nachricht nicht gerade mißmutig auf. Doch mußte unserem Wirt seine Freigebigkeit wieder leid geworden sein; denn anstatt uns beide Schweine auftischen zu lassen, befahl er, daß uns nur eines aufgetragen werden und in unserem Boote verspeist werden sollte. Anfangs waren wir mit dieser Anordnung durchaus zufrieden, weil wir im Boote bequemer zu speisen und dem Gedränge des Volkes nicht so sehr wie hier ausgesetzt zu sein hofften. Als wir aber an Bord kamen, sagte Tutaha, er wolle uns lieber zum Fort begleiten, und wir sollten das Schwein dorthin mitnehmen. Das war ärgerlich; denn nun mußten wir 4 Kilometer weit rudern und unterdessen unsere Mahlzeit kalt werden lassen. Wir hielten es aber doch für das ratsamste, ihm den Willen zu tun, und genossen endlich das Mahl, das er uns bereitet hatte, gemeinschaftlich mit ihm und Tuburai Tamaide, die beide reichlichen Anteil daran nahmen. Unsere Aussöhnung mit dem Häuptlinge wirkte wie ein Zaubermittel auf das Volk; denn sobald sie erfuhren, daß er bei uns an Bord sei, wurden augenblicklich Brotfrucht, Kokosnüsse und andere Lebensmittel in großen Mengen zum Fort gebracht.

Die Dinge gingen nun wieder ihren gewohnten Gang; doch hielt es nach wie vor schwer, Schweinefleisch zu bekommen. Wir wollten daher versuchen, ob Schweine etwa in einer anderen Gegend der Insel zu erhalten wären, und in dieser Absicht fuhr unser Bootsmann in Begleitung Greens am 8. Mai des Morgens früh in der Pinasse etwa 20 Kilometer um die Insel nach Osten. Sie fanden zwar wirklich viele Schweine und eine Schildkröte, man wollte ihnen aber weder diese noch jene, auch nicht zu hohem Preis überlassen. Das Volk sagte überall, daß hier herum alles dem Tutaha gehöre, und daß sie ohne seine Erlaubnis nichts verkaufen dürften. Nunmehr fingen wir an, diesen Mann in der Tat für einen mächtigen Fürsten zu halten; denn sonst würde er wohl kaum eine so ausgedehnte und unumschränkte Gewalt besessen haben. Wir erfuhren nachher, daß er die Regierung über diesen Landstrich für einen minderjährigen Fürsten führte, den wir jedoch nie zu Gesicht bekamen. Als Green von der Reise zurückkam, erzählte er uns, er habe einen Baum gesehen, der so dick gewesen sei, daß er sich's kaum zu sagen getraue. Er habe nämlich nicht weniger als 53 Meter Umfang gehabt. Banks und Dr. Solander erklärten uns aber bald, wie das zugehe, und sagten, es sei eine Art von Feigenbaum, dessen Äste sich zum Boden hinabneigten, darin aufs neue Wurzel faßten und solchergestalt eine ganze Anzahl von Stämmen bildeten, die man, weil alle dicht nebeneinander stünden und sich im Aufwachsen gleichsam miteinander verbänden, leicht für einen einzigen Stamm ansehen könne.

Obwohl nun die Eingeborenen unseren Markt einigermaßen wieder mit Lebensmitteln versorgten, kamen sie nicht mehr wie früher gleich bei Tagesanbruch, so daß wir schon bis um 8 Uhr genügenden Tagesvorrat eingekauft hatten, sondern zu den verschiedensten Zeiten des Tages. Banks ließ daher der Bequemlichkeit halber sein kleines Boot vor dem Tore des Forts aufstellen und bediente sich seiner hinfort als Laden. Bis dahin hatten wir Kokosnüsse und Brotfrucht immer noch gegen Glasperlen eingehandelt. Jetzt aber fing der Wert dieser Münze zu fallen an. Wir mußten daher zum ersten Male unsere Nägel zu Markt bringen. Die kleinsten unserer Nägel waren etwa 10 Zentimeter lang. Für einen dieser Nägel kauften wir 20 Kokosnüsse und ebensoviel Brotfrüchte. Die neue Münze brachte es auch zuwege, daß wir in kurzer Zeit wiederum ebenso reichlich wie zuerst mit Lebensmitteln versehen wurden.

Am 9. Mai, bald nach dem Frühstück, kam Oberea zu uns auf Besuch. Es war das erstemal seit dem Verlust des Quadranten und der unglücklichen Verhaftung Tutahas, daß sie uns diese Ehre erwies. Sie wurde von ihrem Freunde Obadi und von Tupia begleitet, die uns ein Schwein und etwas Brotfrucht brachten, wogegen wir ihnen ein Beil überreichten. Wir hatten übrigens für die Neugier unserer braunen Freunde nunmehr eine neue und wichtige Anziehungskraft. Unsere Schmiede war nämlich seit einiger Zeit instand gesetzt worden, und man arbeitete fast beständig darin. Sobald die Eingeborenen sahen, was darin vorgenommen wurde, brachten sie allerhand Stücke alten Eisens herbei, die sie nach unserer Vermutung vom »Delphin« bekommen haben mußten, und wollten sich daraus gern neue Werkzeuge verfertigen lassen. Da ich nun stets bemüht war, ihnen Gefälligkeiten zu erweisen, wo es nur immer anging, wurde ihr Verlangen erfüllt, es sei denn, daß es dem Schmiede an Zeit mangelte. Als Oberea ihr Beil empfangen hatte, zeigte sie uns so viel altes Eisen, als ihrer Meinung nach zur Verfertigung eines neuen Beiles notwendig war, und bat uns, ein neues anfertigen zu lassen. Ich konnte ihr diesen Wunsch leider nicht erfüllen. Sie zog darauf eine zerbrochene Axt hervor und verlangte nun, wir sollten sie ausbessern lassen. Ich war froh, daß sie mir hierdurch Gelegenheit gab, meine Ablehnung wiedergutzumachen. Am Abend verließ uns der Besuch und nahm das Kanu, das solange an der Landspitze gelegen hatte, mit sich.