|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

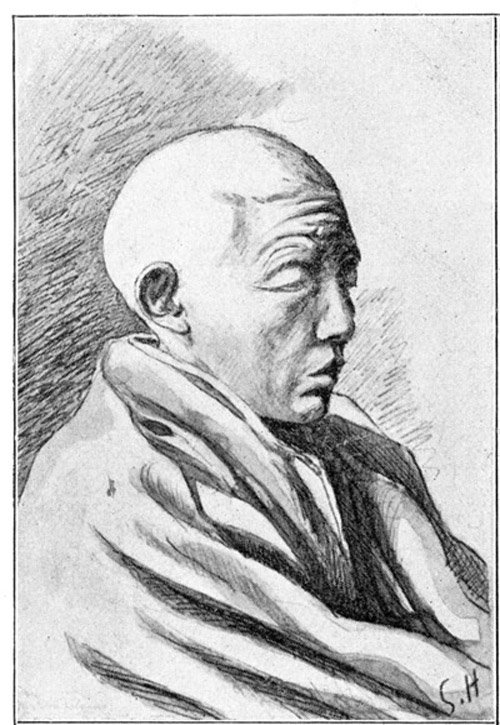

Die Zeit, die ich nicht im Kloster zu Taschi-lunpo zubrachte, wurde auf mancherlei Weise ausgenutzt. Ich hatte Freunde, die mich besuchten, und manchmal zeichnete ich viele Stunden lang Volkstypen in mein Skizzenbuch und fand unter den Pilgern, den Bürgern und Strolchen der Stadt und den Mönchen des Klosters ein dankbares Material (Abb. 136, 137, 158).

136. Lama in Taschi-lunpo. Skizze des Verfassers.

158. Pilger aus Kamba-dsong. Skizze des Verfassers.

An einem der ersten Tage machte mir der Konsul von Nepal eine Visite. Er war ein vierundzwanzigjähriger Leutnant, hieß Nara Bahadur und trug zwischen den Augen das gelbe Abzeichen seiner Kaste. Er war in eine schwarze anschließende Uniform mit blanken Messingknöpfen gekleidet und hatte auf dem Kopf ein rundes Scheitelkäppchen ohne Schirm, mit einer Goldquaste und der von einem sternförmigen Strahlenkranz umgebenen Sonne Nepals am Vorderrand. Vier Monate hatte er in Lhasa Dienst getan und seit zwei Monaten hier. Zu der Reise von Katmandu hatten er und seine junge Frau zwei Monate gebraucht; die erste Woche hatten sie reiten können, dann aber ihre Pferde zurückgeschickt und waren 15 Tage lang zu Fuß durch sehr gefährliche, unwegsame Gebirgsgegenden gezogen; den Rest des Weges hatten sie auf gemieteten tibetischen Pferden zurückgelegt. Hier liegt es ihm ob, die Interessen der 150 nepalesischen Kaufleute zu schützen und den Pilgern seines Landes zu helfen, falls dies nötig sein sollte. Die Kaufleute haben ihr eigenes Serai, das Pere-pala heißt und jährlich 500 Tenga Miete kostet, sie kaufen von den Nomaden im Norden Wolle und bezahlen sie mit Getreide und Mehl, das daher in Schigatse teuer und selten ist, besonders während der Festzeit, in der so viele Pilger hierherströmen. Der Konsul selbst erhielt 200 Tenga monatlich, also etwas weniger als 1200 Mark Jahresgehalt, und fand selber, daß der Maharadscha ihn außerordentlich schlecht bezahle. Bhutan hat in Schigatse keinen Konsul, obgleich auch von dort zahlreiche Pilger hier anlangen.

Am 14. Februar erhielt ich einen sehr unerwarteten Besuch, nämlich von einem Lama und einem Beamten aus Lhasa! Als der Devaschung, die Regierung, den Brief Hladsche Tserings über meine Ankunft am Ngangtse-tso erhalten hatte, hatten der chinesische Gesandte und die Regierung nach gemeinsamer Beratung diese beiden Herren in Eilmärschen nach dem See geschickt, wo sie jedoch erst mehrere Tage nach meinem Aufbruch angekommen waren! Seltsamerweise hatten sie über den Weg, den wir eingeschlagen hatten, ganz irreführende Auskünfte erhalten, vielleicht aus dem Grunde, weil unsere Eiswanderungen kreuz und quer über den See die Nomaden verwirrt hatten. Daher hatten sie uns 22 Tage lang an den Ufern des Ngangtse-tso und des Dangra-jum-tso (!) gesucht, bis sie schließlich dahinter kamen, daß wir schon längst nach Südosten abgezogen waren. Nun waren sie unserer Spur gefolgt und hatten sich bei den Nomaden weitergefragt, die überall gesagt hatten, daß sie freundlich behandelt und für das, was sie uns verkauft hätten, auch gut bezahlt worden seien. Die Herren ritten schnell und hörten in Je-schung, daß wir erst vor ein paar Tagen durchgezogen seien; unsere Lagerfeuer waren kaum erkaltet. Sie wechselten die Pferde und spornten sie zu noch größerer Eile an, denn sie hatten Befehl erhalten, mich um jeden Preis zu zwingen, auf demselben Weg, auf dem wir gekommen waren, wieder nach Norden zurückzukehren! Aber ich drehte ihnen eine Nase, denn sie erreichten Schigatse erst 36 Stunden nach uns, und auch eine andere Mannschaft, die von Lhasa abgeschickt worden war, um uns auf einem näheren Weg zuvorzukommen, hatte in dem Labyrinth von Bergen und Tälern, in das wir uns hineinbegeben hatten, unsere Spur gänzlich verloren!

»Wir haben unseren Auftrag so gut, als wir konnten, ausgeführt,« sagten sie nun, »und es bleibt uns weiter nichts zu tun, als um Ihren Namen und alle Einzelheiten über Ihre Reise und Ihre Begleiter zu bitten.«

»Alles das habe ich Ma Daloi und Duan Suän, die meinen Paß gesehen haben, bereits mitgeteilt; wünschen Sie aber eine zweite Auflage, so kann es gern geschehen.«

»Ja, es ist unsere Schuldigkeit, dem Devaschung einen Bericht zu schicken. Nach dem Vertrag von Lhasa stehen nur die Marktflecken in Jatung, Gyangtse und Gartok den Sahibs und nur unter gewissen Bedingungen offen, aber keine anderen Wege. Sie sind auf einem verbotenen Weg gekommen und müssen wieder umkehren.«

»Warum haben Sie mir nicht den Weg verlegt? Es ist ihre eigene Schuld. Sie können dem Devaschung mitteilen, daß ich mich nicht eher zufrieden gebe, als bis ich ganz Tibet gesehen habe. Übrigens verlohnt es sich gar nicht der Mühe, daß der Devaschung mir Hindernisse in den Weg zu legen versucht, denn ich stehe gut mit Ihren Göttern, und Sie haben selber gesehen, wie freundlich der Taschi-Lama gegen mich gewesen ist.«

»Das wissen wir, und es hat den Anschein, als trügen Sie die Gnade der Götter wie ein Kastenabzeichen auf der Stirn.«

»Wie steht es mit Hladsche Tsering?«

»Er ist im Verdacht von Ihnen bestochen zu sein; er ist abgesetzt worden und hat seinen Rang und seine ganze Habe verloren.«

»Es ist eine Gemeinheit vom Devaschung, ihn zu verfolgen! Aber die Regierung besteht aus dem erbärmlichsten Pack, das in ganz Tibet zu finden ist! Sie sollten sich freuen, endlich im Ernst unter chinesischen Schutz zu kommen!«

Erst warfen sie einander vielsagende Blicke zu, allmählich aber bekannten sie sich zu meiner Ansicht und fanden auch, daß ihre Regierung eine unangenehme Gesellschaft sei. Daß sie sich mir nicht gleich bei ihrer Ankunft zu erkennen gegeben hatten, lag daran, daß sie erst meine Beschäftigungen und unseren Verkehr ausspionieren wollten. Denn, falls sie ausfindig machen sollten, daß wir hier Freunde besäßen, sollten diese natürlich denunziert werden! Sonst aber waren sie nette Leute und ließen sich gern mit Tee und Zigaretten bewirten. Leider war gerade Tsaktserkan bei mir, und ihm muß die Sache nicht geheuer erschienen sein, denn er verduftete sofort hintenherum, als sie in mein Zelt traten, bat mich aber nachher, ihm doch mitzuteilen, was sie gesagt hätten.

Am meisten imponierte es ihnen, daß es mir trotz aller Hinterhalte und Schlingen in Gestalt herumziehender Patrouillen, die nach uns ausspähten, überhaupt gelungen war, nach Schigatse vorzudringen. Jetzt wollten sie zunächst Befehle aus Lhasa abwarten. Mit dem Dalai-Lama rechnete man gar nicht, er war wie tot und begraben.

Während der folgenden Tage kamen sie oft, um mich zu begrüßen, und sprachen sich dabei immer freimütiger über ihre hohen Vorgesetzten aus. Ihr Verbleiben auf dem Schauplatz bewies jedoch, daß sowohl die tibetische Regierung als die Chinesen ihre Augen auf mich gerichtet hatten; ich zerbrach mir den Kopf darüber, wie dies wohl enden würde.

Als ich am 15. Februar von den Reiterspielen zurückkehrte, fand ich eine große Postsendung von Major O'Connor vor und verschlang gierig die neuen Briefe aus dem Elternhaus und von Freunden in Indien, Lady Minto, den Obersten Dunlop Smith und Younghusband und von O'Connor selbst, der mich auf die liebenswürdigste Weise willkommen hieß und die Hoffnung aussprach, daß wir uns bald treffen würden. Er hatte auch die große Güte gehabt, mich mit zwei Kisten zu überraschen, die Konserven, Kakes, Biskuits, Whisky und vier Flaschen Champagner enthielten! Man denke, ich einsam in meinem Zelt in Tibet Champagner trinkend! Jeden Mittag trank ich, solange der Vorrat reichte, in aller Einsamkeit ein Glas auf das Wohl des Major O'Connor!

In dem Kapitel über Leh habe ich schon den Hadschi Naser Schah und seinen Sohn Gulam Rasul erwähnt. Der alte Hadschi hatte auch in Schigatse einen Sohn, der Gulam Kadir hieß, zehn Jahre in Tibet gewesen war und jetzt die Filiale in Schigatse leitete. Er verkaufte hauptsächlich golddurchwirkte Stoffe aus China und Benares, die ihm Lamas zu Paradeanzügen abkaufen, und sagte mir, daß er jährlich 6000 Rupien verdiene. Ein Ballen solcher Goldstoffe, den er mir zeigte, war 10 000 Rupien wert. Gulam Kadir leistete mir mancherlei Dienste während dieser Zeit und besorgte uns alles, was wir brauchten.

Von dem Dach seines Hauses hat man eine prachtvolle Aussicht auf den Dsong, die Burg, deren stattliche Fassade aus dem Felsen herauszuwachsen scheint. Die Fenster, Balkons, Dachverzierungen und Wimpelschnüre wirken harmonisch und malerisch. Nur in der Mitte der Häuserreihe liegt ein rotes Gebäude, alles übrige ist weiß oder hat vielmehr jene unbestimmte, graugelbe Farbe, die die Zeit dem ursprünglich weißen Kalkputz gibt.

Am Südfuß des Dsongberges liegt der offene Basarplatz, auf dem täglich zwei Stunden lang Handel getrieben wird. Tische oder Stände gibt es dort nicht, man sitzt auf dem staubigen Boden des Marktplatzes und hat seine Waren auf Tüchern ausgebreitet oder in Körben neben sich. In der einen Reihe sitzen die Geschirrhändler, in einer anderen werden Bretter und Planken verkauft, Eisenwaren, Zeugstoffe, Korallen, Glasperlen, Muscheln, Nähgarn, Nadeln, Farbstoffe, billige Öldrucke, Gewürze und Zucker aus Indien, Porzellan, Pfeifen, Feigen und Tee aus China, Mandarinen aus Sikkim, getrocknete Früchte und Türkisen aus Ladak, Yakhäute und Yakschwänze aus Tschang-tang, Kessel, Metallschüsseln, Deckel und Untertassen, die hier am Orte angefertigt werden, religiöse Bücher und andere für die Pilger bestimmte Gegenstände usw. Stroh und Häcksel, Reis, Korn, Tsamba und Salz verkaufen mehrere Krämer. Walnüsse, Rosinen, Süßigkeiten und Rettiche gehören auch zu den Waren, die man bei vielen findet. Pferde, Kühe, Esel, Schweine und Schafe wurden feilgeboten; für letztere verlangten sie sieben Rupien; wir hatten in Tschang-tang, wo man ein Schaf doch schon für zwei Rupien erhalten kann, nie mehr als höchstens vier Rupien gegeben. Jede Ware hatte ihren besonderen Platz, aber soviel ich sehen konnte, waren die Verkäufer nur Tibeter, denn die Kaufleute aus Ladak, China und Nepal haben ihre Läden in ihren eigenen Häusern.

Die meisten Feilbietenden sind Frauen; auch Heu, Brennholz und Fleisch wird von ihnen verkauft; sie tragen gewaltige Haarbogen mit schlechten Türkisen, Glasperlen und allerlei bunten Gehängen, die grell gegen ihre mit schwarzer Salbe eingeschmierten Gesichter abstechen. Wenn sie auf diesen Putz verzichten und sich dafür lieber ordentlich waschen wollten, würden einige von ihnen vielleicht ganz menschlich aussehen. Welche Farbe ihre Kleider ursprünglich gehabt haben, läßt sich nicht gut sagen, denn jetzt ist sie unter Staub, Ruß und Schmutz verschwunden. Aber diese Hökerinnen sind immer höflich und freundlich; sie sitzen in langen Reihen, parallel mit der Nordmauer der Chinesenstadt, die eher einer Ruine gleicht. Dann und wann zieht eine Eselkarawane in den Durchgang zwischen den Reihen der Verkäuferinnen und bringt neue Waren auf den Markt. Manchmal reiten halb chinesisch gekleidete Herren aus dem Dsong vorbei. Und unter dem Kundengewimmel sieht man jede Art Leute, Geistliche und Pilger, Kinder des Landes und Fremdlinge, weiße Turbane aus Ladak und Kaschmir und schwarze Scheitelkäppchen aus China. Der Markt ist Schigatses Klatschnest; von dort her dringen allerlei mehr oder weniger wahrscheinliche Gerüchte zu uns. Sowie jemand aus Lhasa ankommt, wird er sofort bis zur Bewußtlosigkeit ausgefragt, denn alle verfolgen das neue chinesische Regime mit gespanntem Interesse. Im Basar wurde erzählt, daß Lamas in Lhasa einen blutigen Aufstand gegen die Chinesen vorbereiteten, weil diese verlangt hätten, daß die Hälfte aller Lamas Kriegsdienste leisten solle. Ferner hieß es, daß man mich und meine Begleiter bald zwingen werde, das Land zu verlassen, und daß es nicht mehr lange dauern werde, bis die englische Handelsagentur in Gyangtse aufgehoben würde. Jeder, der etwas Neues gehört hat, trägt es sofort auf den Markt, wo ebenso viele Besucher sind, die nur hören wollen, was es Neues gibt, als solche, die wirklich einkaufen. Der Markt ist, mit einem Wort, Schigatses einzige Zeitung.

Gulam Kadir erzählte mir, daß die beiden Herren aus Lhasa Spione besoldeten, die täglich über das, was sie von uns wußten, Bericht erstatteten. Als Hausierer pflegten diese in unsere Zelte zu kommen und dort stundenlang zu sitzen. Auch Ma umgab mich mit Spionen. Mit Hilfe Gulam Kadirs stellte auch ich zwei Ladakis als Spione an, um den Spionen der Lhasaspione nachzuspionieren! Ich konnte mich nun in acht nehmen, da ich wußte, was um uns herum vorging.

Meine eigenen Ladakis hatten in Schigatse eine ihnen sehr notwendige Ruhezeit. Ich schenkte ihnen Geld zu neuen Anzügen, die sie sich allein nähten; nach einigen Tagen stolzierten sie von Kopf bis Fuß neu eingekleidet umher. Auch konnte ich ihnen einen Krug »Tschang« täglich nicht verweigern; sie tranken sehr selten zuviel, nachdem einer von ihnen unter dem Einfluß des Bieres sich eines Tages das Gesicht schwarz angemalt und so verziert in komischen Pirouetten mitten auf dem Hof herumgetanzt hatte. Muhamed Isa kam gerade vom Markt nach Hause, griff sich den Tänzer und prügelte ihn windelweich, und dieser ließ es sich nicht wieder einfallen, geschminkt aufzutreten! Sowohl Chinesen wie Tibeter sagten, daß meine Leute sich musterhaft betrügen und keine Veranlassung zu Streitigkeiten gäben. Aber man hätte Tsering abends singen hören sollen! Es klang wie das Knarren einer schlecht geschmierten Stakettür auf den Schären meines Heimatlandes, und darum hörte ich seinem rauhen Gesang gern zu. Zwar, wenn er dann manchmal drei Stunden hintereinander gesungen hatte, konnte es auch mir zuviel werden. Doch ließ ich ihn gewähren – es ist so angenehm, heitere, zufriedene Menschen um sich zu haben.

Unterm 19. Februar steht in meinem Tagebuch folgendes: Trotz des windigen, staubigen Wetters habe ich den ganzen Tag verschiedene Typen gezeichnet, meistens Frauen, die mir vor meinem Zelt Modell saßen (Abb. 159). Die ersten waren vom Nam-tso (Tengri-nor), trugen mit Muscheln, Porzellanperlen und Silberflittern besetzte Kopfbedeckungen und glichen in ihren mit roten und blauen Bändern besetzten Schafpelzen Mädchen aus Dalekarlien; jedenfalls wirkten ihre Kleider als Nationaltrachten. Die Mädchen waren grobknochig, stark gebaut, sahen frisch und gesund aus, und ihre breiten, angenehmen Gesichter waren merkwürdig rein. Die Frauen aus Schigatse dagegen hatten sich das Gesicht mit einer braunen, mit Ruß angerührten Salbe eingeschmiert, die wie Teer aussah. Diese Maske macht sie abscheulich; es ist unmöglich zu unterscheiden, ob sie hübsch sind oder nicht, das Schwarze kollidiert mit den Lichtern und den Schatten und verwirrt den Porträtzeichner. Eine hatte sich nur die Nase beschmiert und sie so blank wie Metall gerieben. Diese eigentümliche Sitte soll aus einer Zeit stammen, als die Moral der Lhasamönche sehr tief stand und ein Dalai-Lama deshalb ein Gebot ergehen ließ, daß kein weibliches Wesen sich im Freien sehen lassen dürfe, ohne schwarz angemalt zu sein, damit die Reize der Frauen möglichst wenig verführerisch auf die Männer wirken sollten! Seitdem ist das Schwarzschminken eine Mode geblieben, die jetzt jedoch im Abnehmen begriffen zu sein scheint.

159. Pilgerinnen aus Nam-tso. Skizze des Verfassers.

Die Kleider sind stets schwarz vor Alter, Schmutz und Ruß. Die Frauen geben das meiste auf ihren Kopfschmuck, und je vornehmer sie sind, desto mehr übersäen sie ihre Frisur mit Bogen, Gehängen und Schmucksachen. Das Haar ist mit all diesen Zierden oft so eng verflochten, daß sie wohl kaum jede Nacht herausgenommen werden können, sondern erst wenn die Geschichte so verwickelt geworden ist, daß eine Entwirrung notwendig erscheint. In den Ohrläppchen tragen sie große, schwere Ohrgehänge von massivem Gold und seltenen Türkisen, wenn die Besitzerin reich ist, sonst aber einfachere und kleinere Ringe. Um den Hals trägt man verschiedenfarbige Perlenketten und Gaos, kleine Silberfutterale, in denen sich Amulette befinden und die mit Korallen und Türkisen dicht besetzt sind. Arme Frauen müssen sich mit kupfernen Gaos derselben plumpen Art, wie sie bei den Zaidammongolen so gewöhnlich ist, begnügen.

Taschi-Buti hieß eine vierzigjährige Frau aus Schigatse; sie sah aus wie bei uns eine Sechzigerin; man altert hier sehr schnell (Abb. 160). Über ihrer gewöhnlichen Kleidung hatte sie sich einen groben Schal um die Schultern gelegt, der vorn durch Messingspangen, Blättchen und Ringe zusammengehalten wurde.

160. Frau Taschi Buti in Schigatse. Skizze des Verfassers

Ein Nomadenweib aus Kamba trug den rechten Arm und die rechte Schulter unbedeckt und war so kräftig und muskulös gebaut wie ein Mann, aber so verzweifelt schmutzig, daß man sich von ihrer Hautfarbe keinen Begriff machen konnte. Sie hatte keinen Kopfschmuck, sondern das schwarze Haar war in unzählige dünne Rattenschwänze geflochten, die auf die Schultern herabhingen und auf der Stirn zu einer gitterförmigen Ponymähne zusammengebunden waren. Sie hätte gut ausgesehen, wenn ihre Züge nicht so männlich gewesen wären; ernst war sie und still saß sie wie eine Buddhastatue. Ein fünfzehnjähriges Mädchen hatte in der Mitte des Kopfes einen Scheitel, ihr Haar war in zwei sich nach den Ohren hinabziehenden Wülsten frisiert, die gekämmt, eingefettet und glänzend wie bei den Japanerinnen waren, und als Schmuck trug sie ein mit Korallen besetztes Diadem. Sie war niedlich und reingewaschen und hatte rosige Wangen.

Burtso war eine kleine Schigatsedame von 17 Lenzen und mit dem Schmutz dieser 17 Lenze im Gesicht (Abb. 161). Wie die meisten anderen, hatte auch sie in ihren Zügen die scharf ausgeprägten Kennzeichen der mongolischen Rasse: schrägstehende Augen, die schmal wie Ritzen sind und sich nach den Seiten hin wie Nadeln zuspitzen; der untere Teil des Augenlides ist teleskopisch unter den oberen geschoben, so daß eine scharfgezogene, schwach bogenförmige Linie entsteht und die kurzen Wimpern beinahe ganz verdeckt; die Iris ist dunkel kastanienbraun und erscheint in dem markierten Rahmen der Augenlider schwarz; die Augenbrauen sind gewöhnlich wenig entwickelt, dünn und unregelmäßig und bilden niemals den schön geschweiften persischen und kaukasischen Bogen, der an eine Sichel erinnert. Die Backenknochen stehen ziemlich hervor, aber nicht so kräftig wie bei den Mongolen; die Lippen sind ziemlich groß und fleischig; die Nase aber weniger platt als bei den Mongolen. Unter den männlichen Tibetern findet man oft Gesichter mit klassisch edlen Zügen. Aber die Verschiedenheiten zwischen einzelnen Tibetern sind oft größer, als die zwischen Tibetern einerseits und Mongolen, Chinesen und Gurkhas andererseits. Die Nomaden von Tschang-tang sind augenscheinlich ein Stamm für sich, der sich selten oder nie mit anderen vermischt. Sonst aber ist das tibetische Volk ohne Zweifel sehr stark mit Nachbarelementen versetzt. Chinesen, die in Lhasa und Schigatse wohnen, verheiraten sich mit Tibeterinnen. Im Himalaja, südlich von der tibetischen Grenze, leben die Bothias, ein Mischvolk, halb aus indischen, halb aus tibetischen Elementen hervorgegangen. Das Volk von Ladak hat sich in noch höherem Grad mit arischen und türkischen Nachbarn vermischt, weil es in näherer und lebhafterer Berührung mit ihnen gestanden hat. In anthropologischer, ethnographischer und linguistischer Hinsicht bietet also das tibetische Volk eine Menge merkwürdiger, eigenartiger Probleme, die zu lösen die Aufgabe künftiger Forschung sein wird.

161. Junge Dame in Schigatse. Skizze des Verfassers.

So zeichnete ich weiter, und ein Modell nach dem andern landete in meinem Skizzenbuch. Der Ausdruck meiner Modelle ist geistlos und gleichgültig, der Blick abwesend und leidenschaftslos; sie scheinen sich um das, was vorgeht, wenig zu bekümmern, wenn sie nur nach der Sitzung die versprochene Rupie einheimsen (Abb. 162). Sie sitzen regungslos, ohne zu lachen oder zu quengeln. Eher sind sie zu ernst, und nie spielt ein Lächeln um ihre Mundwinkel, wenn ihr Blick dem meinen begegnet. In dieser stummen aber gefühllosen Damengesellschaft verbrachte ich den größten Teil des Tages!

162. Bürgerfrau in Schigatse. Skizze des Verfassers

Dann und wann kommt eine Gruppe Neugieriger, um mir zuzusehen, bald Tibeter, bald Chinesen, bald Pilger, die etwas zu erzählen haben wollen, wenn sie wieder daheim in ihren schwarzen Zelten sein werden. Sie stehen um mich herum und zerbrechen sich den Kopf, ob es wohl gefährlich ist, von einem Europäer abgezeichnet zu werden, und weshalb das eigentlich geschehe. Unter ihnen befinden sich natürlich viele Spione. Hinsichtlich der Typen und der Trachten ist der Vorrat unerschöpflich, und wenn ich durch die Stadt reite und ihre Bewohner bei den verschiedenen Beschäftigungen sehe, habe ich ein Gefühl der Beklemmung bei dem Gedanken, daß ich nicht Zeit haben werde, sie alle zu zeichnen. Dort steht ein Mann und spaltet Holz, dort kommen zwei Jünglinge, die mit Reisig und Zweigen beladene Esel vor sich hertreiben. Dort gehen ein paar Frauen mit großen Wasserkrügen auf dem Rücken, während kleine Mädchen Viehdung von der Straße aufsammeln. Dort naht sich eine Gruppe von Beamten in gelben Gewändern auf stolzen Rossen, indes einige Lamas langsamen Schrittes nach dem Kloster hinaufwandern. Alles ist so pittoresk, so verführerisch für den Pinsel, man verliebt sich unaufhörlich in verlockende Motive, in ungewöhnliche Genrebilder, in dankbar gruppierte kleine Situationen von Käufern und Verkäufern; man könnte Monate hierbleiben und nur zeichnen und wieder zeichnen, Typen und Volkstrachten studieren, und doch immer neue Motive finden; man trauert bei dem Gedanken an den baldigen Aufbruch.

Nachmittags erschien oft eine Gesellschaft Tänzer und Tänzerinnen auf dem Hofe und führte ihre durchaus nicht üblen Leistungen vor, die mich lebhaft an die Tänze in Leh erinnerten. Sie werden stets von unserem Mütterchen Mamu eingeführt, die die Aufsicht über das Gartengrundstück hat und lächelnd und freundlich wie ein Sperling umherhüpft. Sie spricht Hindi, und Robert kann sie infolgedessen als Dolmetscher benutzen. Dann erscheinen Eselkarawanen, die Heu, Brennholz, Häcksel und Gerste für unsere letzten Tiere oder Proviant für uns selber bringen, und unaufhörlich kommen Leute, die allerhand Eßbares zu verkaufen haben, Hühner, Eier, Butter oder Fische aus dem Tsangpo, die Milchmänner rennen mit ihren klappernden Metallkannen, und Saitenspiel und Flöten ertönen unter unsern Bäumen. Wie ein Troubadour nähert sich ein Bettler mit einer Laute meinem Zelt und singt ein melodisches Lied. Wenn ich nach ihm hinsehe, unterbricht er den Gesang und streckt die Zunge heraus. Barhäuptige Jungen, die nicht schwärzer aussehen könnten, wenn man sie zweimal durch einen Schornstein zöge, laufen mit hellem Gelächter umher oder gucken hinter den Bäumen hervor. Drei von ihnen zeigen sich auf einem ausgespannten Seil, tanzen wie richtige Seiltänzer und schlagen auf ihre Trommeln los, während sie in buntem Durcheinander halsbrechende Purzelbäume ausführen (Abb. 163).

163. Tanzende Knaben mit Trommeln. Skizze des Verfassers.

Auch fromme Herrschaften besuchen mich auf meinem Hofe; so auch zwei Nonnen mit einer großen »Tanka«, die eine Reihe verwickelter Ereignisse aus der heiligen Geschichte darstellt. Während die eine die Erklärung singt, deutet die andere mit einem Stock auf die dazugehörenden Bilder. Und sie singt so weich und gefühlvoll, daß es ein Vergnügen ist, ihr zu lauschen (Abb. 168).

168. Wandernde Nonne mit Tanka, eine religiöse Legende darstellend.

Sie singt die erklärenden Worte dazu. (In meinem Garten in Schigatse.)

Oder es kommt ein bettelnder Lama mit der Gebetmühle in der Hand und zwei Handschienen an einem um den Nacken gelegten Riemen (Abb. 182). In diese fährt er, wie in Striegelbürsten, mit den Händen, wenn er sich beim Umwandern der Tempel der Länge nach auf die Erde wirft. Sie sind schon sehr abgenutzt, was die Herzen des Volkes zur Freigebigkeit bewegt, und er sieht seine Almosenschale sich täglich füllen.

182. Wandernder Lama, in der Hand einen hölzernen Handschuh, wie sie gebraucht werden, um die Hände bei der Niederfall-Wanderung um den heiligen Berg Kailas zu schützen. Skizze des Verfassers.

Diese Frommen sind Tibets Schmarotzer, die auf Kosten des arbeitenden Volkes leben. Und dennoch werden sie geduldet und von jedermann mit der größten Rücksicht und Ehrerbietung behandelt. Ihnen ein Scherflein zu geben, gereicht dem Geber zum Nutzen. Das Volk wird von den Lamas in geistiger Sklaverei gehalten, und die Lamas selber sind die gehorsamen Sklaven jener Folianten engherziger Dogmen, die seit Jahrhunderten verknöchert sind, an denen aber nicht gerührt werden darf und die nicht kritisiert werden dürfen, denn sie sind kanonisch, verkündigen die absolute Wahrheit und verrammeln jeglichem freien und selbständigen Denken den Weg. Die Geistlichen bilden einen sehr bedeutenden Prozentsatz der spärlichen Bevölkerung dieses kargen Landes. Ohne die frommen Gaben der Pilger würde Tibet sich wirtschaftlich nicht im Gleichgewicht halten können. So ist Taschi-lunpo eine gewaltige Sparbüchse, in die der Reiche seinen Goldklumpen, der Arme sein letztes Scherflein einlegt. Und weshalb? Um die Mönche milde zu stimmen, denn sie sind die Vermittler zwischen dem Volk und den Göttern. Kaum irgendein anderes Land auf der Erde steht so unter der Herrschaft der Priester wie Tibet. Und während das Volk sich abrackert, versammeln sich auf den Ruf des Muschelhorns die Mönche um ihre schweren silbernen Teekannen und ihre Schalen voll Tsamba!

Die drei letzten Abende sind Wildgänse in großer Anzahl niedrig und schreiend von Nordwest nach Südost gerade über unsern Garten hinweggeflogen. Die Raben sind wie gewöhnlich dreist, im übrigen aber hausen in unseren Bäumen nur Spatzen. Sonst ist das Lager innerhalb seiner Mauer friedlich. Aber wir haben draußen eine Nachtwache aufgestellt, denn in einer Stadt, die wie Schigatse reich an hergelaufenem Gesindel ist, gibt es viel Strolche. Als ich eines Abends zwei Mönche bei mir gehabt hatte, um sie auszufragen, wagten sie nicht, in der Dunkelheit nach Taschi-lunpo zurückzukehren, wenn ich sie nicht durch einige meiner Leute, die mit Flinten bewaffnet waren, nach Hause bringen ließe. Neulich ist zwischen der Stadt und dem Kloster ein Lama abends überfallen und buchstäblich bis auf die Haut ausgeraubt worden.

Nach nur 9,8 Grad Kälte herrschte am 20. Februar den ganzen Tag über Schneetreiben; der Wind heulte klagend durch die Pappeln und der Schnee fiel auf mein Zelt. Von den goldenen Tempeldächern war nichts mehr zu erblicken, der Erdboden und die Berge waren weiß; auf dem Basar war kein Mensch, und keine Neugierigen kamen uns besuchen. Gerade so wie in Tschang-tang!

Am 4. März machte mir Gulam Kadir eine Abschiedsvisite; er wollte am folgenden Morgen nach Lhasa, das, seiner Rechnung nach, neun Tagereisen entfernt liegt. Da er unterwegs durch Gyangtse kommt, mußte er eine große Posttasche an Major O'Connor mitnehmen. Am Tag vorher hatte er eine Karawane von 201 mit Ziegeltee beladenen Jaks nach Ladak abgeschickt. Ein Jak trägt 24 Ziegel, und ein Ziegel kostet in Schigatse 6 Rupien, in Ladak aber 9–11. Es ist nur der Abfall des Teestrauches, der in China verschmäht wird, aber für Tibeter und Ladakis gut genug ist. Gulam Kadir mietet die Jaks und muß bis Gartok für jeden 5 Rupien bezahlen – ungeheuer billig, aber sie ziehen die Gebirgspfade und daher kostet ihr Unterhalt nichts. Fünf Monate sind sie unterwegs, denn die Karawane macht kurze Tagemärsche und bleibt an Stellen, wo üppiges Gras wächst, liegen. Von Gartok, wo der Hadschi Naser Schah eine große Niederlage hat, der sein anderer Sohn Gulam Rasul vorsteht, wird der Tee auf anderen Jaks weiterbefördert. Durch einen einzigen solchen Transport erzielt das Handelshaus des Hadschi höchst bedeutenden Gewinn. Moschus, Korallen, chinesische Stoffe und andere wertvolle Waren werden auf Mauleseln auf der großen Heerstraße verschickt, die am Tsangpo und am oberen Indus entlang geht.

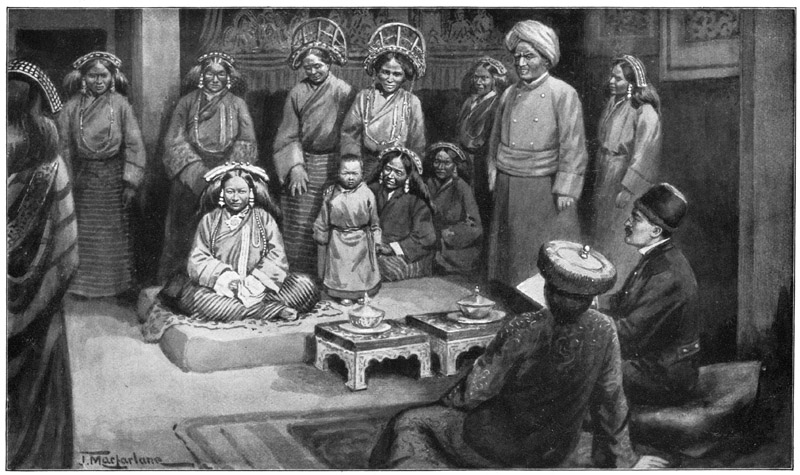

Bei mehreren Gelegenheiten hatte ich im Kloster Kung Guschuk, den Herzog, getroffen und ihm für seine Güte, mir meine Post nach den Seen zu schicken, gedankt. Aber erst am 7. März machte ich ihm meinen Besuch in seinem Hause. Die Wände der Vorhalle sind mit Tigern und Schneeleoparden bemalt; auf dem Hofe, um den herum sich Ställe und Dienerwohnungen ziehen, liegt ein großer, schwarzer Hofhund mit roten Augen und einem roten gewellten Halsring an einer Kette, ist aber so wütend, daß er gehalten werden muß, während wir an ihm Vorbeigehen. Nachdem man zwei leiterähnliche Treppen erstiegen hat, gelangt man in das Empfangszimmer, das sehr elegant ist und viereckige, rotangestrichene Säulen und geschnitzte Kapitäle in Grün und Blau hat. An den Wänden steht eine Reihe Götterschreine aus vergoldetem Holz mit brennenden Butterlampen davor, und über ihnen hängen Photographien des Taschi-Lama, die in Kalkutta ausgenommen worden sind. Im übrigen sind die Wände unter Tempelfahnen versteckt.

Das mit Papier überklebte Gitterfenster, das beinahe die ganze Breite der dem Hof zugekehrten Längswand einnimmt und auf der Außenseite mit einer weißen Gardine verhängt ist, liegt ziemlich hoch über dem Fußboden. Unmittelbar unter dem Fenster zieht sich eine lange, niedrige Diwanmatratze hin, auf der da, wo der Ehrenplatz ist, ein viereckiges, mit einem Pantherfell bedecktes Kissen liegt. Vor diesem Kissen stehen auf goldenen Füßen zwei kleine schemelartige, lackierte Tische. Wenn man hier sitzt, hat man unmittelbar zur Linken an der kurzen Querwand einen würfelförmigen Thron, zu dem einige Stufen hinaufführen; hier nimmt der Taschi-Lama Platz, wenn er seinen jüngeren einundzwanzigjährigen Bruder gelegentlich besucht.

Kung Guschuk ist also noch jung, sehr schüchtern und sichtlich erfreut, wenn der Gast spricht und er selber sein eignes kleines, schlecht möbliertes Gehirn nicht anzustrengen braucht (Abb. 164). Von Indien, wohin er seinen hohen Bruder begleitete, hatte er sehr unklare Erinnerungen mitgebracht, aber er wußte doch noch, daß Kalkutta eine große Stadt ist und daß es dort unten entsetzlich heiß gewesen war; im übrigen schien ihm die Reise wie ein unverständlicher Traum vorzuschweben. Über meine bevorstehende Reise erlaubte er sich keine Meinung, sagte aber offen, daß die Lamas es nicht gern sähen, daß ich so oft in Taschi-lunpo sei. Seine Frau hatte mich fragen lassen, ob ich sie nicht porträtieren wolle, und ich bat nun, mich erkundigen zu dürfen, wann es ihr genehm sei. Jederzeit. Als ich fortging, stand die Gnädige mit ihren schwarzen Ehrendamen am anderen Ende des offenen Balkons, der einen Lichthof umgab (Abb. 165). Ich grüßte höflich hinauf und bezauberte gewiß die Dame im Vorübergehen – es war nicht weiter gefährlich, sie war gründlich passée, da sie Kung Guschuk gemeinsam mit einem älteren Bruder gehört hatte, der auf der Rückreise von Indien in Sikkim gestorben war. Sie soll es sein, die die Finanzen des Hauses in Ordnung hält und das Regiment hat. Und das ist auch notwendig, denn Kung Guschuk führt ein wüstes Leben, ist bis über die Ohren verschuldet und spielt Hasard! Das ist unanständig – wenn man Bruder des Taschi-Lama ist!

164. Der Herzog Kung Guschuk, Bruder des Taschi-Lama.

165. Die Herzogin Kung Guschuk mit dem jüngsten Bruder des Taschi-Lama und fünf ihrer Dienerinnen.

Erst am 22. März wurde etwas aus dem Porträtzeichnen, das in dem großen Gemache stattfand und mit Bleistift geschah (Abb. 166). Die Herzogin ist groß und etwas aufgeschwemmt und behauptete, 33 Jahre alt zu sein – ich taxierte sie auf 45! Ihr Teint ist hell und schlecht, das Weiße im Auge glanzlos. Sie hatte sich zu dieser Gelegenheit mit soviel Schmuck beladen, wie nur auf ihr Platz hatte; ein Perlengehänge, das an der linken Seite ihrer Fassade herabhing, hatte 1200 Rupien gekostet. Im Haar hatte sie dicke Perlenbogen, Korallenbüschel und Türkisen. Freundlich und liebenswürdig war sie; es sei ihr einerlei, wie lange sie sitzen müsse, wenn es nur gut werde, sagte sie. Ihr kleiner Pantoffelheld von Gatte saß dabei und sah zu, und um uns herum standen die anderen Hausbewohner und noch ein kleiner Bruder Kung Guschuks und des Taschi-Lama (Abb. 167). Sie selber tranken Buttertee, setzten ihn mir aber nicht vor, was die Visite bedeutend angenehmer machte.

166. Der Verfasser zeichnet die Herzogin Kung Guschuk (Muhamed Isa stehend).

167. Der jüngste Bruder des Taschi-Lama mit einem Diener.

Dann besahen wir die übrigen Zimmer, die auch an sonnigen Tagen so düster wie Kerkerlöcher sind, denn die Fenster sind klein, das Papier dick, und die weißen Gardinen der Außenseite tragen zur Verstärkung der Dämmerung bei. Ein kleiner Tempelsaal mit roten Säulen war so dunkel, daß man kaum die Götterstatuen unterscheiden konnte. Im »Arbeitszimmer« des Herzogs steht ein niedriger Diwan am Fenster und davor ein Tisch mit Papier, Tintenfaß und Federn und einem religiösen Buch. Das Schlafzimmer war mit Tankas, Statuen und Bechern geschmückt. Hier und dort kämpfen Butterflämmchen gegen die Dunkelheit, während gegen die Kellerluft Kohlenbecken von Messing auf Gestellen von dunkelm geschnitzten Holz verwandt werden. Das ganze Haus gleicht einem Tempel – das gehört sich wohl so, wenn man Bruder des Großlama ist!

Ein paar Gänge, die verschiedene Teile des oberen Stockwerkes miteinander verbanden, waren nicht überdeckt, standen also allen Winden des Himmels offen. Eine dritte Treppenleiter führte nach dem obersten Dach, das von einer meterhohen Brüstung umgeben und mit Kalk weiß abgeputzt war. Ein Wäldchen von Dachverzierungen und Gertenbündeln mit Wimpeln verscheuchte die bösen Dämonen. Es stürmte gerade tüchtig, und Staub und Späne von Schigatses Straßen flogen in der Luft umher, so daß meine Augen ihren Anteil erhielten. Mit dem Porträtieren dauerte der Besuch vier geschlagene Stunden; – zuletzt war ich mit der Familie schon so intim, als ob wir uns von Kindheit an gekannt hätten!