|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

An Bord D. S. »König Wilhelm II.«.

11. III. 08.

Untergebracht. Die Koffer verstaut, ausgepackt, ein home aus der Kabine gemacht. Gegessen, geschlafen, überall herumgekrochen. Die grosse Freude der ersten Tage: dass so viele Leute seekrank sind. Denen, die's nicht sind, nehme ich das fast übel. Alle sollten es doch sein – nur ich nicht, natürlich. Ich zähle beim Frühstück – 150 Passagiere fehlen. Prächtig! Eigentlich war meine Hoffnung gering: ein so stetiges Schiff, so schönes Wetter. Und doch sind sie seekrank? Das ist lieb von ihnen.

18. III. 08.

Coruña, Vigo, Lissabon und Cintra, Madeira. Ein Journalist, der mit an Bord ist, hat schon vier Artikel für sein Blatt geschrieben. Es kommt sicher viel vom blauen Himmel, von Palmen und unendlichem Meere darin vor. Er findet das alles wunderbar schön – und das ist es auch, ganz gewiss. Aber er will nicht einsehen, dass es, eben deshalb, so grässlich langweilig ist.

20. III. 08.

Ich habe die Passagierliste durchstudiert und mir von meinem Tischnachbar kommentieren lassen. Der heisst Don Ernesto, ist Chilene und hat einige Goldminen und Latifundien. Ausserdem weiss er alles von allen an Bord. Demnach sind vorhanden, befinden sich auf Lager:

3 Handlungsreisende in Kanonen, 2 dito in Diamanten, 1 in Hasenhaaren, 1 in Tauen, 2 in Konfektion, 1 in alten Schiffen, 2 in Schminke, Seife und Puder, 1 in Stiefelwichse, 2 in Artikeln der Notre Dame de Lourdes, 1 Commère einer Pariser Revue, 1 Barfusstänzerin, 1 reisende Diplomatenwitwe, 1 kinderlose Pastorenfrau, 4 Bierbrauer und einige Ingenieure.

Dann sind noch sehr viele Argentiner und Chilenen da, mit noch mehr Kindern. Von den deutschen Handlungsreisenden sind sieben Generäle und einer Leutnant, die Bierbrauer sind auch Leutnants in erster Linie, wenn auch nur der Reserve. Endlich gibt es noch einen Menschen, der einen Kasten voll lebender Fische hat, die er in den Bergwassern der Cordilleren aussetzen will. So sagt Don Ernesto – aber das glaub ich ihm nicht.

23. III. 08.

Im Zwischendeck habe ich zwei jüdische Schauspielerinnen gefunden. Sie reisen ihrer Truppe nach, die nächstens in Buenos Aires auftritt. Sie sind aus London und sprechen englisch, aber eigentlich sind sie aus Warschau. Sie werden mit Schalom Aschs »Gott der Rache« eröffnen, dann »Othello« und »Die Räuber« spielen. In Jiddisch. Im ganzen hat die Truppe nur sieben Mitglieder, aber das genügt; kleinere Rollen: Spiegelberg, Herrmann, Roller, Schweizer e tutti quanti werden gestrichen. Die Damen haben mir erzählt, dass sie sehr talentvoll sind; ich bringe ihnen dafür Cakes, Obst und Zigaretten hinunter.

25. III. 08.

Die Generäle sind nicht alle richtige Generäle, Don Ernesto hat das missverstanden. Einer ist Generaldirektor und macht in Zucker, zwei sind General-Merchants, die machen in allem. Noch zwei sind Generalkonsuln, der eine für Persien in Ecuador und der andere für San Marino in Paraguay. Aber der siebente ist richtiger Generalleutnant und Exzellenz dazu, er reist in Kanonen und ist »junger Mann« bei Ehrhard. Der Leutnant ist sein Sohn und Sekretär. Der andere Kanonenreisende ist junger Mann bei Krupp, er ist Geheimrat und hat einen beneidenswerten Appetit.

Die Diplomatenwitwe hat eine Zofe. Die heisst Martha und ist sehr hässlich. Trotzdem ist sie bei den bierbrauenden Leutnants ausserordentlich beliebt. Sie tanzen mit ihr, abends, wenn die Musik auf Deck spielt. Martha ist selig, sie hat vier Kavaliere im Smoking, die ihr Kupferberg-Gold spendieren. Aber die reisende Frau Baronin ist ausser sich, sie findet das vulgär. Sie hat nur einen Leutnant, aber den richtigen, der sein Monokel wundervoll tragen kann. Er schält ihr Orangen und liest ihr vor, bis sie einschläft. Sie ist mit der ganzen deutschen Diplomatie verwandt und hat es wohl gelernt, wie man einen blutjungen Gardeleutnant hübsch artig erzieht. Das hat sie oft getan, in Teheran, in Caracas, in Konstantinopel und in Rio. Jetzt gehen sie nach Lima zu einer anderen Kusine. Kein Mensch mag sie leiden an Bord, sie und ihren Pagen, aber ich mag sie beide sehr gern leiden. Sie haben sich meine Bücher aus der Bibliothek geben lassen; sie meinten, das wären sie mir schon schuldig. Aber – wenn sie ehrlich sein wollten – so wären sie doch nicht ganz befriedigt. Sie sind beide so höflich: sie finden sie nämlich ganz scheusslich. Da wäre ihnen Jörn Uhl und Götz Krafft denn doch lieber. Und erst die Kahlenberg!

26. III. 08.

Der Generaldirektor (Zucker) ist ein grosser Lebemensch. Er ist jährlich sechs Monate in Argentinien und verdient da 500 000 Mark. Dann geht er nach Berlin. Da hat er zwei Geliebte. Eine hat er in Breslau, eine in Hamburg und eine in Buenos Aires. Ausserdem kennt er alle Damen vom Moulin Rouge, vom Riche und von der Union-Bar. Er jeut dann jede Nacht und lacht nur, wenn er Tausende verspielt. Und trinken kann er – unter vier Flaschen Ayala geht er überhaupt nicht schlafen. – Nur an Bord ist er merkwürdigerweise Abstinenzler.

Auch der junge Mann von Ehrhard (Kanonen) ist Abstinenzler. Jeden Morgen zum ersten Frühstück hält er dem Leutnant, seinem Sohne, eine lange Rede. Nachher muss der sie dann niederschreiben und dazu hat er Zeit, denn seine Dame kommt nie vor zwölf Uhr auf Deck. So sitzt er also um acht Uhr schon im Salon und schreibt:

»Reden eines preussischen Generals an seinen Sohn«.

Das wird dann ein Buch werden und erscheinen, wenn man zurückkommt. (Es ist grässlich, überall lauert die Konkurrenz!) Der General spricht über die Degeneration unserer Zeit, über die Notwendigkeit einer strammeren Zucht im Offizierskorps, über die Schäden des Alkoholismus, über die Enthaltsamkeit ab Baccho et Venere. Dann geht er hinauf auf Sonnendeck, sucht sich ein stilles Plätzchen, streckt sich bequem in seinen Long-Chair und studiert in illustrierten Blättern: »Nackte Schönheit«, »Pariser Album« usw.

Die kinderlose Pastorenfrau, die nach Uruguay zu dem harrenden Gatten fährt, ist glücklich daran. Sie bekommt jeden Tag einen Brief und Sonntags zwei. Der schreibfrohe Pastor hat nämlich gleich dreissig Briefe auf einmal geschrieben und sie der Hamburger Agentur gesandt, die hat sie dem Obersteward gegeben und der liefert jeden Abend der hübschen jungen Frau einen aus. Don Ernesto, der alles weiss, hat herausbekommen, dass die Briefe folgendermassen lauten:

»Im Herrn geliebte Martha! Für den heutigen Tag bitte ich dich, folgende Sprüche zu beherzigen. Einmal: – –«

Dann folgen ein halbes Dutzend frommer Verslein, aus Bibel, Katechismus und Gesangbuch. Und dabei ist die kleine Frau noch immer munter und vergnügt. Nicht einmal seekrank ist sie geworden, trotz aller Bemühungen ihres würdigen Eheherrn.

28. III. 08.

Aequatorfest, Taufe, Gymkhamaspiele. Beinahe hätte ich etwas darüber geschrieben. Der Journalist hätte es gewiss getan, aber er stieg aus in Madeira. Aber der Leutnant schreibt schon, für irgendein Militärblatt. Und einer der Bierbrauer auch, für eine ganz richtige Zeitung, das Buxtehuder Tageblatt. Er ist nämlich aus Buxtehude und hoch angesehen da. Und deshalb hat der Verleger es für sehr vorteilhaft gehalten, sich seine Feder zu sichern. Eigentlich schreibt er zwar an seine Buxtehuder Braut, nie unter zwanzig Seiten. Diese Briefe gibt dann die Braut an die Redaktion und die macht sich Artikel daraus. Der Bierbrauer hat einen richtigen Kontrakt und hat 1000 Mark für sechs solche Briefe bekommen – pränumerando! Herrgott, ich wollte, ich wäre auch ein hochangesehener bierbrauender Mann in Buxtehude!

Der Bierleutnant und der Kanonenleutnant haben mir beide ihre Berichte gezeigt, ob sie gut wären. Ich habe gesagt, sie wären gut. Und es ist wirklich wahr, sie haben alles so erzählt, wie es wirklich war. – Ich hätte ganz gewiss hinzugelogen.

Nur haben sie beide etwas ausgelassen; das will ich nachholen, denn ich brauche nicht bescheiden zu sein, wie sie. Nämlich die Gymkhamaspiele und das grosse Tauziehen dabei, Europa gegen Amerika. Das ist ein Ereignis an Bord und man ist ehrgeizig genug, da zu gewinnen. Zwei Mannschaften auf jeder Seite, die gegeneinander antreten. Die erste europäische Mannschaft war mit Geschick zusammengestellt, drei dicke Vlamen, dann baumlange Hamburger und sehnige Engländer; ihr Gegner war durchs Los die viel schwächere argentinische Mannschaft. Die zog Handschuhe an, schmierte die Schuhe mit Kolophonium, redete, schrie zu den Germanen hinüber, die sie verächtlich ansahen und ruhig dastanden. Der Unparteiische pfiff und die Argentiner zogen, ruck, unter dem Freudengeheule ihrer Frauen und Kinder, die Herrn Europäer über Deck. Die machten dumme Gesichter: sie hatten gar nicht einmal Miene gemacht, das Tau anzuziehen, hatten sich glatt übertölpeln lassen. Dann die zweiten Mannschaften: die stärkere der Argentiner und eine schwache von Deutschen. Vorne stand mein Kanonenleutnant und hinter ihm der vom Bier: es war ein Vergnügen, die Jungen anzusehen. Ihre Wangen glühten und sie zogen, zogen, als stände ihr Leben auf dem Spiel. Sie waren viel schwächer wie ihre Gegner, aber sie wollten gewinnen und darum gewannen sie. Sie bekamen jeder einen Knallbonbon zur Belohnung – stolzer hätten sie auf keinen Orden sein können.

29. III. 08.

Ich überanstrenge mich. Gestern habe ich mehr als zwanzig Zeilen geschrieben; heute darf ich also Ferien machen. Ich liege im Long-Chair und träume aufs Meer hinaus. Und das blinzelnde Auge fängt ganze Scharen fliegender Fische, dann spielende Trupps lustiger Delphine. Manchmal auch die dreieckige Rückenflosse eines streichenden Hais und ganz hinten am Horizont die steigende Fontaine des nasenspritzenden Potwals.

30. III. 08.

Don Ernesto war falsch unterrichtet. Der Generaldirektor (Zucker) ist gar kein Lebemensch. Er hat auch keine Geliebte, weder in Hamburg, noch in Berlin, noch sonstwo. Dafür hat er eine richtige Frau und zwei Kinder und hat ihre Photos über seinem Bett aufgehängt. Und er trinkt auch gar nicht und jeut erst recht nicht. Bloss Geld verdienen tut er,

Auch bezüglich der kinderlosen Pastorenfrau hat mir der chilenische Goldminen- und Latifundienbesitzer nicht ganz richtig berichtet. Ich glaube, das kommt daher, dass Don Ernesto so wenig die deutsche Sprache versteht. Das mit den Briefen stimmt freilich, aber es sind nette, einfache Liebesbriefe, und fromme Sprüche kommen schon gar nicht darin vor. Der Obersteward – er sieht aus wie ein Admiral und ich habe einen ungeheuren Respekt vor ihm – macht jedesmal eine tiefe Verbeugung, wenn er als Postillon d'Amour kommt und der kleinen Frau ihren täglichen Brief bringt. Dann wird sie rot und steht auf und läuft in ihre Kabine, um zu lesen.

31. III. 08.

Wir liegen vor Montevideo. Die Dampflaunch kommt, um die Passagiere von Bord zu bringen. Ganz vorne steht ein Wesen, das schreit, heult, schlenkert mit den Armen in der Luft herum und führt Indianertänze auf. »Das ist mein Mann,« sagt die hübsche kleine Pastorenfrau, die neben mir steht. Und nun springt er die Gangway hinauf und fasst sie in die Arme und schwingt sie herum, hoch durch die Luft. Es ist ein Prachtkerl, der Pastor, und ich werfe Don Ernesto einen strafenden Blick zu. Aber der stösst sich nicht daran, wie kann sich auch ein chilenischer Goldgrubenbesitzer in die Tiefen eines deutschen Pastorengemütes hineinträumen! –

Ich traf den Mann mit den Fischen auf Achterdeck. »Wo gehen Sie hin?« fragte ich. Er meinte, er wolle hinunter, nach seinen Fischen sehen.

»Sie haben wirklich Fische?« fragte ich. »Warum nicht? Wollen Sie sie sehen?« Er führte mich hinunter und zeigte mir seine Fischbehälter mit unglaublich komplizierten Kühlvorrichtungen. Er erklärte mir alles genau, ich nickte immer, verstand aber nicht ein Wort davon. 2000 Forellchen hatte er und Kärpfchen und Schleichen und Bärschchen und furchtbar viele Eier von allen Sorten. Er war sehr selig, dass ihm nicht ein Tier eingegangen war auf der Reise. Und er jubelte in dem Gedanken, wie er sie alle aussetzen wollte in den Bergwässern der Cordilleren und wie interessant es dann sein würde, im Laufe der Jahre zu beobachten – –

1. IV. 08.

Der Reisende in Hasenhaaren spuckte über die Reeling in die schmutzigen Fluten des La Plata. »Pfui Teufel,« brummte er, »da vorne liegt das Dreckloch – Buenos Aires. Mir wird jedesmal seekrank, wenn ich diese jammervollste aller Städte wiedersehe.«

»Aber Don Ernesto sagte mir doch – –« warf ich ein.

»Was für ein Don Ernesto?« unterbrach er mich.

»Nun, der chilenische Goldgruben- und Latifundienbesitzer.«

Da feixte der Hasenhaarmensch. »Goldminen? Er verkauft Salpeter. Und ausserdem ist er ein waschechter Berliner und seine Latifundien liegen da unten im La Plata!«

»Er verkauft Salpeter – in Chile?« rief ich entrüstet. »Soviel ich weiss, kommt gerade daher der Salpeter!«

»Freilich, und deshalb importiert er ihn und wird reich dabei. Es gibt nicht Besseres als eine Ware in ein Land zu importieren, das übervoll davon ist. Ich verkaufe Hasenhaare – Sie wissen doch, dass Filzhüte daraus fabriziert werden – in Argentinien, trotzdem dort mehr Hasen herumlaufen, als Kaninchen in Australien. In Brasilien, wo es keinen halben Hasen gibt, kann ich auch kein Hasenhaar verkaufen. Aber weil es das grösste Kaffee-Exportland der Welt ist, importiere ich dorthin Kaffee – in Dosen, gleich fertiggemacht mit Milch, englische Erfindung, schmeckt wie Knüppel auf den Kopf! – und ich sage Ihnen, es geht glänzend. Das ist eben das Geheimnis des Geschäftes von heute; bei uns ist's ebenso!«

– »Bei uns – in Deutschland – –?«

»Aber sicher!« sagte er bestimmt. »Was fabriziert Deutschland hauptsächlich?«

»Alles mögliche –« sagte ich.

»Also was? Nennen Sie irgend etwas Bestimmtes!«

Ich wusste im Moment nicht, womit ich beginnen sollte. »Deutschland ist das Land der Dichter und Denker,« sagte ich ausweichend.

»Allright!« rief der Hasenhaarmensch. »Ich kenne den Artikel gerade nicht besonders. Ist da bei uns Ueberproduktion?«

Ich seufzte. »Ueberproduktion? Jeder Mensch schreibt ja. Generäle und Bierbrauer und – –«

»Schon gut; ich habe auch schon daran gedacht, meine Erlebnisse in Tagebuchform niederzulegen. – Also weiter: wird der Artikel auch stark importiert?«

Ich liess die Augen sinken. »Furchtbar wird er importiert. Von Skandinavien und Russland, von Frankreich, England, Italien – – kein Land und keine Sprache schickt uns nicht ihre Produkte!«

»Sehen Sie, sehen Sie!« rief er triumphierend. »So ist's überall! Hasenhaare muss man nach Argentinien bringen, Salpeter nach Chile, Kaffee nach Brasilien und Bücher nach Deutschland! Ich habe es mir schon überlegt,« fuhr er nachdenklich fort, »ich werde argentinisches Quilmes-Bier nach München importieren!«

An Bord des grossen Hapagdampfers war ein gutes Hundert Argentiner und Argentinerinnen. Und wen man nur fragte nach Buenos Aires, der strahlte. Nur Paris steht ihm gleich, sagten sie, nur Paris. Ich liebe Paris wie keine andere Stadt und ich ersehnte den Tag, da der »König Wilhelm II.« uns zu dem Paris der neuen Welt bringen sollte, der zweiten Millionenstadt der romanischen Völker.

Von Montevideo kreuzte der gewaltige Dampfer langsam über den La Plata. In ungeheurer Breite wälzten sich die schmutzigen Fluten träge dem Meere zu, braunen Schlamm rissen die mächtigen Schrauben vom Grunde und zeichneten einen breiten, dunklen Streif in den trüben Wassern. Auf Sonnendeck stand ein Passagier und biss sich in den blonden Schnurrbart. Es war der Reisende in Hasenhaaren, er war der lustigste von allen an Bord gewesen, die ganze Fahrt über; so einer, der von früh bis in die Nacht hinein die ganze Gesellschaft unterhält. Heute abend war er melancholisch, fast tiefsinnig.

»Da schauen Sie,« sagte er, »den Dreck nennen die Herren Argentiner; ›La Plata‹, den Silberstrom! Und so nennen sie Buenos Aires – Paris!«

»Gefällt's Ihnen nicht?« fragte ich.

»Mir?« rief er. »Ich sagte Ihnen doch schon, mir wird jedesmal ganz seekrank, wenn ich wieder einmal in dieses Jammerloch muss.«

Hundert Argentiner – Generäle, Obersten, Minister, Grosskaufleute – Gutsbesitzer, die Stücke Landes ihr eigen nannten, grösser wie Sachsen – schöne Frauen, deren Ohren und Nacken, Haare und Finger strahlten von grossen Brillanten – – und auf der anderen

Seite ein Reisender in Hasenhaaren? Nun – er war ein Deutscher. Ein Deutscher kann schlecht lügen, kaum unsere Dichter können das.

Weiss Gott, der Reisende in Hasenhaaren hat recht gehabt. Paris? In einem Pflasterstein des Boulevard Haussmann steckt mehr Kultur als in ganz Buenos Aires. Es ist die trostloseste Grosstadt dieser Erde und nur zu einem armseligen Zwecke zu gebrauchen: zum Geldverdienen.

Mühsam kroch der »König Wilhelm II.« durch die schmale Fahrrinne des unendlich breiten aber völlig verschlammten Stromes, mühselig holte ihn der Dampfleichter in den völlig unzureichenden Hafen. Da lag die Stadt der »guten Lüfte« – sie heisst wahrscheinlich so, weil man nirgends einen Mund voll frischer Luft bekommt. Es ist gar nicht zu sagen, was für uralte Stinkkästen die lieben Franzosen dieser Stadt als Automobile anhängen, die meisten scheinen lange vor ihrer Erfindung schon in die Welt gesetzt worden zu sein: eigentümliche Embryonen, die ein Museum gewiss interessieren möchte. Da lag die Riesenstadt, die mehr Raum einnimmt, als das achtmal stärker bevölkerte London, aber man sah nur die ersten Strassen in der ungeheuren flachen Ebene, die kein kleinster Hügel unterbricht. Da lag sie – und sie hatte so gar keine Aehnlichkeit mit Paris.

Unendlich lang ziehen sich, die Strassen hin. alle hundert Meter in rechtem Winkel von einer Querstrasse unterbrochen. Aber sie wirken noch viel länger, da hier nicht die Häuser numeriert sind, sondern die Meter; so hat jeder Häuserblock rechteckig hundert Meter im Geviert. Und alle diese Blocks und Strassen sind sich gleich, eine wie die andere, eng, schmutzig, voll von schreienden, unappetitlichen Menschen. Ein langweiligeres Städtebild lässt sich kaum denken. Natürlich sind auch öffentliche Gebäude da, Kirchen und Bibliotheken, Theater, Schulen, Staats- und Gerichtsgebäude. Auch Plätze und Denkmäler, aber von allen ist nicht eines der Mühe wert, dass man einen kleinen Augenblick davor stehen bleibt. Nichts, aber auch gar nichts ist da, das man nicht in jeder grossen europäischen Stadt viel schöner und besser sähe. Und was schlimmer ist: es ist nichts da, das charakteristisch ist für diese Stadt, nichts, das sie allein voraus hätte vor allen anderen.

Nun wird mir ein Argentiner entrüstet sagen: Palermo! O ja, Palermo, das ist der Bois de Boulogne dieser Stadt, aber nur so, wie eben Buenos Aires ein Paris ist.

Palermo ist ein schöner Park, wirklich, er ist recht schön. Und hier ist der Korso der feinen Welt, jeden Nachmittag von vier Uhr an. Equipage drängt sich an Equipage, dazwischen stinken vorsintflutliche Automobile. Ganz langsam, Rad um Rad, schieben sich die Wagen weiter, viele Hunderte, in sechs Reihen nebeneinander, auf den breiten Alleen. Die Herren, nun, sie sind, wie sie immer sind; höchstens, dass sie einmal ihre Beine auf den Vordersitz flegeln. Aber die Damen!

Riesige, gewaltige Hüte in allen Farben und Federn, kein Vogel der Welt fehlt in diesem traurigen Museum. Und die Toiletten! Bunt meistens, moosgrün und ein unleidliches Rosa sind bevorzugt dieses Jahr. Und alles aus Paris natürlich. Ich verstehe mich nicht gerade gut auf Toilettenpreise, aber so viel habe ich von meinem Freunde Spitzer (von »Maison« Spitzer) doch gelernt, um beurteilen zu können, dass hier keine Robe ist, die nicht tausend Franken gekostet hätte. Geschmackvoll ist herzlich wenig dabei; die Pariser Schneider haben ein eigentümliches Lächeln, wenn sie von ihrer argentinischen Kundschaft – schweigen. (Denn nie spricht ein Gentleman-Schneider von seiner Kundschaft.) Und dann die Brillanten! Ich glaube wirklich, hier hat der »Porteño« Porteño – der Bewohner der Hafenstadt. So nennt sich stolz der Buenarense zum Unterschied von den Leuten vom Lande, über die er sich hoch erhaben dünkt. einen Rekord, soviel Brillanten werden nicht einmal im Bois zur Schau getragen. Kann man noch mehr verlangen von seinen Frauen? Der Argentiner gewiss nicht. Nur wir dummen Europäer sind so anspruchsvoll, uns auch noch die Gesichter anzusehen. Und da – ja, sind das denn Damen, die hier herumkutschieren? Ich schwöre darauf, dass es nur Dirnen sind. Nicht von der Strasse freilich, aber vom Moulin Rouge oder von der Arcadia. Da ist nicht eine, die nicht gemalt wäre, die Lippen, die Ohren, die Wangen, die Augen. Und wie sind sie geschminkt! Bei aller Freude über einen so ungeheuren Verbrauch seiner Fabrikate würde der Herr Kommerzienrat Leichner doch einen gelinden Ohnmachtsanfall bekommen, wenn er sehen würde, in welch talentloser Weise hier Puderquaste und Schminktopf gehandhabt wird: nur auf die Quantität des Verbrauchs scheint es anzukommen.

Der junge Deutsche, in dessen Wagen ich fahre, grüsst rechts und links.

»Na,« sage ich, »Sie scheinen mir auch kein schlechter Lebemensch zu sein.«

»Lebemensch?« fragte er. »Wieso?«

»Sie kennen ja alle Kokotten der ganzen Stadt.«

»Aber hier ist nicht eine einzige! Das sind alles Damen, ohne jede Ausnahme. Sehen Sie, dort die Gattin des Ministers U – –, dort die drei Töchter des Generals J – – –!! Dahinter kommt Frau Z – –, die Gattin des reichsten Estanciero im Lande, hier sehen Sie – – –«

Ich unterbrach ihn: »Und alle sehen aus wie – wie – – –«

»Wie – Argentinerinnen!« lachte er. »Je ekelhafter sie aussehen, um so besser gefallen sie sich. Und erst den Herren!«

Wirklich, nirgends kommt einem die Tatsache, dass man in einem Affenlande ist, so sehr zum Bewusstsein, als in »Palermo«, von dem jeder Argentiner nur mit ehrfürchtigem Stolze spricht.

Es macht nicht viel Freude, Schlechtes über jemanden zu sagen; da ist es viel besser, still zu sein. Oder zu suchen, ob nicht irgendwo doch ein Standpunkt zu gewinnen ist, von dem aus man Gutes entdecken kann. An Buenos Aires kann ich das als Künstler gewiss nicht. Meine zwei Augen, die nun einmal in manchen Jahren gelernt haben, die Welt zu sehen, wie sie ist, und die sich so leicht nichts vormachen lassen, können nur Hässliches, Widerwärtiges entdecken. Grosse Theater mit jammervollen Schauspielen. Ein gewaltiges Opernhaus, das zur Saison zu unerhörten Preisen alle grössten Stars zeigt, und – trotz der besten Kräfte – eine schmachvolle Aufführung vor einem brillantenbehangenen, unglaublich unintelligenten Publikum. Ich würde erzählen müssen von Korruption und Schwindel an allen Ecken, von Elend und Prostitution – – – wozu? Mir macht es so wenig Freude wie meinen Lesern. Nein, der Künstler kann in dieser kulturlosesten Stadt auf keine Insel flüchten, auf der es Rettung gibt.

Der Kaufmann kann es. Denn er kann hier viel Geld verdienen. Mehr, besser und schneller vielleicht als irgendwo anders. (Vorausgesetzt, dass er kein Esel ist, wie ich; der verdient nirgendwo Geld.) Der ungeheure Reichtum des Landes bedingt starke Einfuhr und Ausfuhr, der Handel des Landes blüht – trotz aller schwindelhaften Bankerotte – ausserordentlich. Und ganz allmählich brechen sich solidere Anschauungen Bahn, so zwar, dass Argentinien heute schon den anderen südamerikanischen Republiken ein gut Stück voraus ist. Das alles zeigt sich natürlich am ersten in der grossen Haupt- und Hafenstadt des Landes.

Es gibt einige Krankheiten, die man selbst gehabt haben muss, um sie ganz begreifen zu können. Seekrankheit gehört dazu, Jähhunger, Heimweh, Bergfieber und Tropenanämie. Ich bin von diesen Genüssen immer verschont geblieben, aber ich habe sie oft genug bei anderen gesehen und gründlich beobachtet. Und trotzdem habe ich sie in ihren letzten Konsequenzen nie verstehen können. Was geht in dem Hirne der armen Dame vor, die tagelang bei herrlichstem Wetter unten in ihrer Kabine liegt, die längst nicht mehr Neptun opfern kann, da nichts mehr zum Opfern da ist und die nur ein Stossgebet nach dem anderen zum Himmel schickt, er möge doch das Schiff untergehen lassen? Was denkt der Herr, den die »Puna«, das Bergfieber, fasst, wenn er das Seil durchschneiden, sich von seinen Gefährten losreissen und mit Gewalt den Abhang hinunterspringen will? Was bildet sich wohl der arme Kerl ein, der an Tropenanämie leidet und immer nur schlafen, schlafen will, der den Tod sehnsüchtig herbeiwünscht, weil er sich da endlich einmal gründlich ausschlafen kann?

Alle diese Krankheiten sind im allerstärksten Masse ansteckend, keine aber greift in so verblüffendem Masse um sich, wie der Landhunger. Diese amerikanische Krankheit ist im allgemeinen schmerzlos, sie greift nur den Geldbeutel und die Nerven an. Eine Heilung an Ort und Stelle gibt es nicht, nur eine Rettung: schleunige Flucht nach Europa, dessen Klima den merkwürdigen Einfluss hat, alles das lächerlich und absurd zu machen, was man drüben als höchst selbstverständlich und natürlich hinnimmt.

Wenn man frisch hineinschneit nach Buenos Aires, lacht man nicht wenig über diese närrische Krankheit, die einem überall in die Augen springt. Immer wieder trifft man Bureaus von Landgesellschaften, die ihre Hausfronten zu grossen Schildern machen, auf denen das beste und billigste Land der Erde angeboten wird. Sandwichmänner laufen in starken Trupps durch die Strassen, auf ihren Tafeln zeigen sie die nächste grosse Landauktion in Chubut oder in Santa Fé an. Ueberall hängen Plakate mit Landangeboten, alle Zeitungen, Kursbücher, Adressen- und Telephonverzeichnisse sind voll von solchen Annoncen. So wird das Auge verführt, aber das Ohr wird nicht weniger belagert. Den Phonographen, die aus den Fenstern ihre Landofferten hinausschreien, kann man ja weglaufen, den Bekannten aber, die man in Gesellschaften, im Theater, im Restaurant, auf der Strasse oder im Kaffeehause trifft, kann man mit dem besten Willen nicht entgehen. Man kann sprechen über was man will, – in fünf Minuten handelt man doch mit Land. Und es nutzt nichts, dass man entrüstet aufsteht und andere Leute aufsucht, – da geht es genau ebenso zu. Ob man nun mit Katholiken, Protestanten oder Juden, mit Deutschen, Franzosen, Yankees, Skandinaviern, Italienern, Spaniern, Criollos oder Basken spricht, – in irgendeiner Sprache handelt man doch ganz gewiss mit Grundstücken. Mit den Deutschen ist es gewöhnlich so. Zuerst wollen sie einem zeigen, dass sie auch da drüben ihre geistigen Interessen bewahrt haben und durchaus auf der Höhe sind. Deshalb erzählen sie einem den neuesten Witz aus dem »Simplizissimus« oder sie kommentieren einen Aufsatz der »Zukunft« – auf diese Blätter sind sie nämlich abonniert. Damit aber glauben sie aller Höflichkeit durchaus Genüge getan zu haben; nun beginnt die Debatte, ob die englische Gesellschaft die gewünschte Konzession für die zweite Andenbahn erhalten wird, ob die Schiffbarmachung des mittleren Laufes des Pilcomayo in der Tat möglich sein wird, ob die bolivianische Regierung sich für das französische Bahnprojekt durch Matto Grosso oder für das englische durch Paraguay einsetzen wird.

Zu Anfang begreift man nichts von alledem. Aber es ist überraschend, wie schnell man Fortschritte macht; nach einer Woche schon redet man über Terrainspekulationen, als habe man sein ganzes Leben lang sich mit nichts anderem beschäftigt. Es ist fabelhaft, wie man es schon versteht, die Preise anzusetzen, wie herrliche Kalkulationen man machen kann, in welch verblüffenden Wahrscheinlichkeitsrechnungen man exzelliert. Nach einem Monat schon besitzt man ein paar Dutzend Landkarten und macht kreuz und quer Striche hinein – die bedeuten die Eisenbahnen, die man bauen will.

Denn da drüben geschieht alles umgekehrt wie bei uns. Wir bauen eine Eisenbahn, wenn »das Bedürfnis da ist« und das »Bedürfnis« ist nach Ansicht der Regierung dann da, wenn sich die Linie unter allen Umständen glänzend rentieren muss. Die Gegend ist längst dicht bewohnt, das Publikum, alle Behörden, alle Blätter schreien nach einer neuen Bahnverbindung – dann erst, fängt die Regierung an, langsam zu »erwägen«. Sie erwägt jahrelang und sammelt eine ungeheure Menge von Material, das natürlich kein Mensch liest. Und dann, ganz allmählich, entschliesst man sich, hält ein paar Reden, weht mit ein paar Fahnen und tut den ersten Spatenstich. Da drüben ist's anders. Kein Mensch denkt an ein Bedürfnis – denn das ist nie da. Es soll erst geschaffen werden, eben durch die neue Linie. Ist erst eine Eisenbahn da, sagt man sich, dann kommen schon die Leute, dann wird aus Urwald Ackerland, dann wächst der Weizen da, wo Sumpfgras wucherte. Die Verbindung ist die Hauptsache, alles andere kommt schon von selbst. Es kommt auch schliesslich – aber bis dahin würden gewiss zehn kapitalkräftige Gesellschaften an der trotz enormer Preise unrentablen Bahn zugrunde gehen, wenn nicht die Herren Erbauer mit einem Faktor rechnen würden: dem Landhunger.

Im Grunde ist diese Krankheit ja nur eine andere Form unserer Spielwut. Wir spielen in allen möglichen Lotterien, spielen in Monte Carlo, an der Börse, im Skat und im Poker. Das tut man in Argentinien natürlich auch, und gewiss noch viel gründlicher als bei uns. Nur der Börse hält sich der Einheimische wenigstens ziemlich fern, da ja der gesamte Handel fast ausschliesslich in den Händen von Fremden liegt. Seine Domäne ist aber das Land, da wird er reich; kein Wunder, dass er längst alle Fremden, die ja auch nur reich werden wollen in diesem Lande, gründlich mit seinem Landhunger angesteckt hat. Das Geschäft entwickelt sich nun so, dass irgendein Konsortium irgendwo gewaltige Strecken Landes kauft, eben längs der von ihm projektierten Eisenbahn, für die nun die Konzession nachgesucht wird. Natürlich finden die Ankäufe möglichst geheim statt; wird dann die Konzession erteilt – wobei natürlich Minister, Senatoren, Deputierte auch viele Tausende verdienen –, so steigt der Preis des Grund und Bodens im Augenblick aufs Zehn-, ja aufs Hundertfache und das Geschäft ist von vornherein gesichert, mag die Bahn selbst noch so unrentabel sein. Der Witz des Einzelnen ist nun, alle die Vorgänge zu erfahren, die hinter den Kulissen spielen, herauszufinden, wer irgendwo bauen will und welche Aussichten dann die nachgesuchte Konzession hat. Sie hat immer gute Aussichten, wenn bar geschmiert wird; aber die Herren Abgeordneten und Beamten verstehen ihr Geschäft auch. Die, die nichts bekommen, spielen die Patrioten und entrüsten sich, dass man wieder den Fremden eine neue wertvolle Konzession »schenke«; so müssen häufig so viele Mäuler gestopft werden, dass der ganze Verdienst zum Teufel geht.

Land soll und muss jeder Mensch haben in Buenos Aires; jeder Zeitungsjunge und jeder Stiefelputzer spekuliert in Land. Man kann schon für einen Taler Land kaufen und das tut man auch. Zu sehen bekommt man sein Land freilich nie, hat kaum eine Ahnung, wo es so ungefähr liegen mag, aber das ist ja auch vollkommen unnötig, auf ein paar Tagereisen weit kommt es dem Menschen, der sie doch nicht reist, nicht an. Man hat Land »oben in Paraguay« oder »unten in Patagonien« oder sonst irgendwo. Je weiter es wegliegt von Buenos Aires, um so mehr hat man natürlich. Jeder weiss, dass sein Land »augenblicklich« keinen Heller wert ist, aber jeder hofft, dass es in zehn Jahren Hunderttausende wert sei. Denn, glauben Sie, die Eisenbahn – –

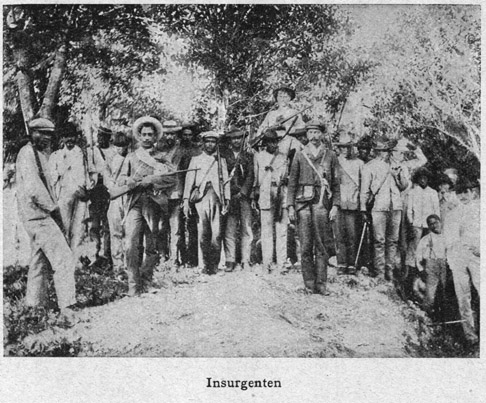

Herr Walter Bebe lud uns in sein Privatkontor. Wir kamen alle: Herr Ingenieur Baier, Herr Generaldirektor Schliemann, Herr Erich Cohnberg und ich; dazu noch ein paar andere Herren. Alle waren Kapitalisten, oder wenigstens angehende Kapitalisten, ich selbst rechnete seit vorgestern mich zu den letzteren, nachdem ich mir für zehn Taler einen Anteil in der totsicheren Neuquen-Landgesellschaft erstanden hatte. Herr Walter Bebe liess alle Sachen von seinem Tisch abräumen, dann breitete er eine sehr grosse und sehr schmutzige Pergamentkarte darüber aus. Wir waren alle Kenner und wir sagten alle: »Ah«, denn wir erkannten sogleich den ungeheuren Wert dieser Karte. Wir erfuhren nicht, woher er sie hatte – Herr Bebe hütete wohl sein Geheimnis – aber wir verstanden, dass sie uns alle im Augenblick zu Millionären machte. Es war die Handkarte (oder eine Kopie davon) eines englischen Ingenieurs, der im Auftrage eines Konsortiums die Möglichkeit einer Eisenbahntrace von Boliviens Hauptstadt durch Matto Grosso bis zum Atlantic untersucht und dabei natürlich ein Hauptaugenmerk auf die Brauchbarkeit des Geländes gelegt hatte. Hübsch grün war allerbester Boden eingezeichnet und alles Land gehörte noch den verschiedenen Regierungen. Das heisst, eigentlich gehört ja der Grund nie den Regierungen, er gehört seinen Eigentümern, den wilden Indianern, aber die kommen ebensowenig in Betracht, wie die Tiger und Gürteltiere: man ignoriert einfach ihre Existenz. Man ist sehr anständig und lässt sie einstweilen wohnen, wo es ihnen beliebt; sollte man, nach Jahrzehnten vielleicht, das Land wirklich einmal brauchen, so jagt man sie eben weg.

Der Ingenieur war von seiner Forschungsreise erst vor kurzem nach London zurückgekehrt; abgeschlossen und vergeben war also noch nichts, aber es war sehr wahrscheinlich, dass das Konsortium diese Route wählen und dann auch gewiss die Konzession bekommen würde, da man von vornherein so klug gewesen war, den bolivianischen Präsidenten und den Gouverneur des Staates Matto Grosso mit sehr erheblichen Gewinnanteilen in das Konsortium hereinzunehmen. Aus eben diesem Grunde aber waren die englischen Herren gezwungen, ihre Arbeiten sehr zu beschleunigen, denn wer konnte wissen, ob die beiden heute allmächtigen Herren im nächsten Jahre noch auf ihren Posten waren?

Das alles erzählte uns Herr Walter Bebe; er war auch über die Preise des Bodens sehr gut informiert. Sie betrugen eigentlich nur den Stempel, den die Regierungen – bezw. ihre Beamten – verdienen wollten, ein paar Taler für so und so viel Quadratkilometer.

Es war alles in Ordnung und wir konnten uns gleich konstituieren: »Terraingesellschaft Germano-Boliviana« nannten wir uns, da wir in Bolivien kaufen wollten.

Herr Walter Bebe wurde zum Vorsitzenden ernannt, Herr Cohnberg sollte als bevollmächtigter Vertreter gleich am nächsten Tage nach Bolivien reisen, um das gewünschte Land zu kaufen. Es war ja kein sehr grosses Stück Land, kaum so gross wie Bayern, und wir waren zu zehn Herren, die sich alle zu gleichen Teilen beteiligten; so habe ich schliesslich nicht viel mehr Land auf mein Teil bekommen als etwa die Rheinpfalz. Aber es ist doch immerhin etwas, und es gibt ja arme Leute in Deutschland, die in der Tat noch weniger Land haben. Uebrigens konnte ich bei weitem mein Geld nicht voll einzahlen, nur zwanzig Taler hatte ich noch flüssig. Aber die Gesellschaft bezahlte für mich, indem sie meine brauchbaren Eigenschaften als Schriftsteller voll und ganz einzuschätzen wusste. Ich bekam dafür die Verpflichtung auferlegt, in Deutschland in allen Blättern für das Land der »Terraingesellschaft Germano-Boliviana« eine weitgehende Reklame zu machen; denn wir wollen unser Land durchaus nicht allein behalten, sondern möglichst bald möglichst viel davon wieder möglichst teuer verkaufen. Ich nehme meinen Auftrag sehr ernst und gerade deshalb habe ich diesen Aufsatz geschrieben, den ich meiner Gesellschaft sofort nach Druck einsenden werde, damit sie sich von meiner Tätigkeit selbst überzeugen kann. Denn ich wünsche meiner Gesellschaft das allerbeste Weiterkommen, wohlverstanden der Gesellschaft, nicht etwa ihren Mitgliedern. Denen muss ich leider, so sympathisch sie mir auch sonst sind, nur wünschen, dass sie allesamt morgen früh das Zeitliche segnen! Warum? Nun, im Paragraphen 3 unserer Statuten haben wir festgesetzt, dass während des ersten Jahrzehntes der, der stirbt, von seinen Genossen beerbt werden soll. Wenn sie nun alle sterben, so beerbe ich sie, und das ist ein sehr gutes Geschäft. Ich hoffe dabei auf ihre eigene Mithilfe, es wäre ja reizend, wenn sie sich gegenseitig ein bisschen umbringen möchten – es liegt doch in ihrem eigenen Interesse! Und wenn ich einem von ihnen einen Brief schreibe über meine glorreiche Propagandatätigkeit für die »T. G. B.«, so vergesse ich nie, ein wenig zu hetzen. Ich weiss wohl, dass meine Wünsche nicht sehr moralisch sind, aber ich bin in dieser Beziehung zu entschuldigen; es ist krankhaft bei mir, pathologisch – ich habe den Landhunger.

Uebrigens bin ich auch bei der »A. T. O.« (Aberdeen Territorial Organisation), bei der »H. A. M.« (Hollandsch-Argentinsche Maatschapij), bei »U. C. I. P.« (Unione Cooperativa Italiano-Paraguaya) und bei sieben anderen Landgesellschaften beteiligt. Ich habe Anteile an Grundstücken in Minas Geraes, Petroleumfelder in Chubut, Boraxstrecken in den chilenischen Anden, Quebrachowaldungen im Chaco – alles in Gegenden, wo, glauben Sie mir, demnächst eine Eisenbahn hinkommt. Ich bin auf dem kürzesten Wege, Trillionär zu werden, ich bin jetzt schon in der grässlichsten Unruhe, wie ich es anfangen soll, nur meine Zinsen aufzubrauchen. Ich werde wahrscheinlich Berlin mit Goldstücken pflastern lassen müssen, anders ist es mit dem besten Willen nicht möglich.

In Punta Arenas, Amerikas südlichster Stadt, kann man nichts tun, als Felle kaufen, in Droschken fahren und Ansichtspostkarten schreiben. Felle kauft man, weil die Stadt ein Freihafen ist und man nirgends so gut und billig Sealskin, Seeotter und Vicuña erhandeln kann – – wenn man etwas davon versteht. Wenn man nichts davon versteht, macht man's wie ich: man kauft teurer ein, als in Berlin. Droschke fahren muss man, weil man sonst weggepustet wird von den Strassen. So rettet man sich vor dem ewigen Sandwinde in eine der beiden vorsintflutlichen Droschken, die die Stadt durcheilen. Ansichtspostkarten aber schreibt man, weil man doch nicht immer Felle kaufen und Droschke fahren kann. Droschkenkutscher gibt es nur zwei in Punta Arenas, aber zweihundert Fellhändler und zweitausend Dalmatiner, die alle mit Ansichtskarten handeln – – wenn ich nur wüsste, an wen sie ihre Karten verkaufen könnten, denn Fremde gibt es gewiss mehr in der Sahara als hier.

Uebrigens tut man doch noch etwas anderes in Punta Arenas. Man fährt von dort zum Feuerlande hinüber – weil es so romantisch ist, wenn man erzählen kann, dass man sogar im Feuerlande gewesen sei und dort nach Gold gesucht habe.

Porvenir heisst der kleine Ort, er besteht aus einem Dutzend Häusern, die alle Gasthöfe sind. Porvenir bildet den Treffpunkt und das Versorgungsheim der Goldwäscher aus aller Herren Ländern. Uebrigens ist es, glaube ich, vorzuziehen, auf der Friedrichstrasse in Berlin nach Gold zu suchen statt im Feuerlande. Wir sahen zwar ein paar Lagunen mit Goldbaggern, aber kein Gold; und die Gesellen, die nach diesem erstrebenswerten Metall wuschen, sahen nicht so aus, als ob sie jemals etwas gefunden hätten. Feuerland hat mich sehr enttäuscht und nur durch seine Pinguine sich wieder einigermassen bei mir rehabilitiert.

Es gibt viele komische Geschöpfe auf dieser Welt, aber der Pinguin ist wohl der komischste. Direktor Heck im Zoologischen Garten zu Berlin hat eine Familie in Pension, und ich versäume nie, sie zu besuchen, so oft ich an die Spree komme. Ihr Wasserbassin ist so eingerichtet, dass man, in einen kleinen unterirdischen Gang eintretend, durch grosse Scheiben in das Wasser sehen kann. Dort muss man sich hinstellen, wenn der Wärter den Pinguinen Fische in das Wasser wirft. Die auf dem Lande so ungelenken Vögel springen ins Wasser, tauchen, schwimmen unter Wasser und jagen flink der Beute nach. Die kurzen zum Fluge untauglichen Flügelstummel werden zu prächtigen Flossen; wie der behendeste Fisch schnellt der Vogel durch die Fluten. Das weiche ölige Gefieder hält die Luft fest, die sich im Wasser in Silberperlen ablöst und nach oben steigt. So erscheint das dahinschiessende Tier in einen wundervollen, silbern perlenden Schaum getaucht, ein Anblick, an dem man sich nicht sattsehen kann.

Aber ich wollte vom Feuerlande erzählen und nicht vom Berliner Zoologischen Garten.

Im Wasser freilich kann man hier die Pinguine nicht so beobachten wie dort, um so besser aber auf dem Lande. Die grossen Kerle sitzen hoch aufgerichtet auf ihren Felsen und regen sich nicht. Plötzlich kommt einer auf den Gedanken, man müsse etwas spielen. Und dann spielen sie »Börse«; es ist das köstlichste Spiel, das man sich denken kann. Sie schreien alle durcheinander, reden mit den kurzen Flügeln und den Füssen. Endlich scheinen sie sich über die Kurse geeinigt zu haben, sehr gravitätisch und ausserordentlich eingenommen von ihrer Wichtigkeit marschieren sie, immer hoch aufgerichtet, dem Meere zu. Ein mächtiger Kopfsprung vom Felsen hinunter und sie sind verschwunden.

Wie Punta Arenas drei Dinge hat, um seinen Kulturwert zu erweisen: Droschken, Felle und Ansichtskarten, so hat auch das Feuerland drei Dinge: Goldwäscher, Pinguine und – – Schiffsvisitenkartenschalen. Das sind merkwürdige Sammlungen, die ich sonst nirgends in der Welt gefunden habe. Ueberall in der Magelhaenstrasse trafen wir schwimmende Wracks von Segelschiffen, manchmal auch Trümmer aufgelaufener Dampfschiffe. In dieser Einsamkeit zu scheitern und wochenlang in jämmerlichster Entbehrung warten zu müssen, bis zufällig ein anderes Schiff als Retter naht, schrecklicher Gedanke! Kein Wunder, dass die Seeleute diese Gegend nicht aus dem Gedächtnis verlieren und auch wünschen, dass ihre Namen hier erhalten bleiben als Bescheinigung ihres Wagnisses. Auf diesen verständlichen Wunsch lässt sich wohl die seltsame Einrichtung der vielen »Schiffsvisitenkartenschalen« zurückführen.

Die grösste dieser eigentümlichen Sammlungen befindet sich freilich in Field-Harbour. Zwischen den engen Kanälen öffnet sich in der herrlichen Fjord- und Alpenlandschaft plötzlich weit ein See, der einen wunderbar geschützten, natürlichen Hafen hat: Field-Harbour. Auf einem kleinen Inselchen, am Fusse eines sich ins Meer ziehenden Gletschers, sieht man überall grosse Bretter, teils an den Felsen, teils an Bäumen festgenagelt. Sie tragen in grossen unbeholfenen Lettern die Namen von Schiffen; Deutsche und Franzosen, Engländer, Dänen, Schweden, Holländer, Norweger, Spanier, Portugiesen, Italiener und Argentinier – alle haben hier auf diese Weise ihre Visitenkarten abgegeben. Wenn die erzählen könnten!

Aber die Pinguine, glaube ich, kennen alle die Geschichten. – Mit einem alten, ganz dicken habe ich Freundschaft geschlossen; ich weiss nicht recht, wie er heisst, aber ich nenne ihn immer Herrn Baron Schlesinger de Buda, und ich bin ganz sicher, dass er ein feuerländischer Kommerzienrat ist. Die Goldwäscher wissen nicht, wo das Gold ist, aber die Pinguine wissen es ganz gewiss, nur sagen sie es nicht. Sie handeln selber damit, und lachen über die dummen Menschen. Nur von den Schicksalen all der gescheiterten Schiffe hat mir Herr Schlesinger Geschichten erzählt – – weil er ein Kommerzienrat ist und sich freut, wenn er einen armen deutschen Dichter protegieren kann!

Man nimmt keinen »Führer« irgendeines Landes in die Hand, ohne nicht wenigstens drei Plätze zu finden, die Alexander von Humboldt »den schönsten Fleck der Erde« oder das »achte Wunder der Welt« oder das »Paradies hienieden« genannt hat. Er verteilt diese drei Phrasen wie Baedeckersche Sterne mit einer gewissen Unparteilichkeit, kein Land kommt da zu kurz. Nun weiss ich freilich nicht, ob er Madeira oder Godesberg, Capri und Granada und hundert andere Erdfleckchen wirklich so preisgekrönt hat, oder ob die Reiseführer nur mit seinem grossen Namen krebsen gehen; das aber ist gewiss: Humboldts Autorität fehlt nirgends, wo es einen einigermassen schönen Blick gibt. Natürlich hat auch Rio einen solchen Humboldtorden: nun, diese ehrende Anerkennung ist weiss Gott verdient.

Tausend Jahre mag man alt werden und immer herum reisen – und man kennt die dünne Kruste des winzigen Sternleins, das wir Erde nennen, noch immer nicht. Ich reise kaum seit zwölf Jahren und ich kann nicht sagen, ob Rio de Janeiro wirklich der schönste Fleck dieser Erde ist. Aber das weiss ich gewiss, dass Rio schön ist, noch schöner vielleicht als Neapel mit seinem Golf, seinen Inseln und seinem Feuerberge. Ja, Rio ist schön! So schön, dass es einem Dichter wohl erlaubt sein mag, den trockenen Ton zu lassen und wie ein Trunkener in Farben und Tönen zu schwelgen. Wer will, mag in irgendeinem Reiseführer Namen und Einzelheiten nachlesen – die er doch wieder vergisst – ich will hier nur den wirren Eindruck niederlegen, den ein fahrender Träumer in sonnenfrohen Wochen dort hatte.

Wenn die Sonne aufgeht, dann fahr' hinein in die Bai! Noch sind die Linien nicht deutlich, noch verwischen sich Gelb und Rot, Wolken und Berge. Noch zieht ein blauer Nebel über die Inseln. Ganz langsam gleitet dein Schiff, als habe es Scheu: als sei das alles nur ein Truggebilde schwindelnder Nebelschichten; als habe es Angst, mit dem Schrei der Dampfpfeife die Fata morgana zu zerreissen. Geh nicht an Deck, noch nicht. Bleibe in deiner Kabine, schau hinaus durch den runden Rahmen deines Kajütfensters. Ein Bild, und ein anderes, und noch eins und wieder ein neues. Nun ein roter Berg, steil im Meere; du hast nie seinen Namen gehört, aber du weisst, dass er »Zuckerhut« heisst. Eine kleine Insel, rings zum Wasser mit leuchtenden Gebäuden bedeckt, dazwischen aufragend, herausschauend aus weissen Steinen ein paar Palmen. Und wieder Berge und Buchten in allen Farben und Formen, immer wechselnd; immer neue Ausschnitte, schöner wie die anderen.

Geh hinauf nun an Deck – die Sonne ist herauf. Da ist es, das ganze grosse herrliche Bild, die strahlende gewaltige Stadt mit ihren Bergen und Wäldern, ihren Buchten und Inseln: Rio de Janeiro. Wenn überhaupt glücklich sein kannst, vielleicht bist du es jetzt. Und bist du ein ganz ungenügsamer Gesell, so wirst du mit dem Schöpfer hadern: dass er dir nur zwei Augen gemacht hat, da vorne im Kopfe, und nicht ringsherum welche, auf allen Seiten. – So musst du dich drehen, viele Male – – –

Wenn ich in Neapel nachtmahlte, oben auf Bertolinis Terrasse, war ich wohl der glücklichsten einer. Ischia und Procida zur Rechten, und hinten, wo die Sonne sank, des Tiberius träumerische Insel. Und die rote Fackel des Vesuv mit weissen Nebeln und die Lande am Golf, dicht besät mit leuchtenden Städten. Und mir zu Füssen mein grausam schönes Neapel, das ich so liebte. Nirgendwo, glaubte ich, kann es schöner sein. Nun aber sitze ich oben auf den Bergen von Rio, auf meinem Balkon im Hotel International – – der Name ist scheusslich und passt so gar nicht zu all dieser Schönheit. Aber nur dieser Name – –

Du fährst mit der elektrischen Tram hinauf – Bond nennt man sie hier. Durch die Stadt – nein, über die Stadt. Denn die Tram läuft über den gewaltigen steinernen Aquädukt, den die Jesuiten vor ein paar hundert Jahren auf steilen Rundbogen bauten. Ganz schmal ist das Ding und rechts und links blickst du tief hinab auf die höchsten Häuser und Palmen. Wie in Brunnen schaust du in Höfe und Gassen hinein, wie kleine Käfer siehst du dort unten die Menschen krabbeln. Und weiter hinauf zwischen Gärten und Villen, immer neue Blicke trinkend aus dieser Fülle ewig wechselnder Gesichte. Da ragen, wie bei einer Feste, mitten im Walde gewaltige Quadermauern auf, hier steigst du aus, hier sollst du bleiben.

Natürlich ist der Wirt ein Deutscher. Ueberall da drüben, wenn du etwas triffst, ganz gut, ganz schön, magst du sicher sein, dass es einem Deutschen gehört. Du bist verwöhnt von der Kost deines Hapagdampfers? Beruhige dich, hier isst du gewiss nicht schlechter, und du hast allen Komfort, den du nur verlangen kannst in einem ersten Hause Berlins oder Londons. – Nur: du hast viel mehr! Geh auf die Terrasse, geh an dein Fenster und blicke hinaus! Oder geh durch den grossen Garten mit seinen Teichen, in denen du schwimmen magst, geh durch den Berg durch, den der Wirt durchstechen liess, seinen »Simplontunnel«, vorbei an den grossen Stallungen mit ihren Pferden und Maultieren, ihren Ochsen, Ziegen, Hunden und Katzen, ihren Gänsen, Truthühnern, Enten und Hühnern, durch die Bambusbüsche und Bananenhaine – zwei Schritte, und du bist mitten im Urwald. Wirklich eine Sensation, die kaum ein anderer Hotelwirt seinen Gästen bieten kann!

Mitten im Urwald! Kannst du dir vorstellen, was das sagen will? Ich habe so manchen Urwald gesehen, und immer wieder berauscht mich sein Zauber. Wenn du Schritt über Schritt staunst über neue, phantastische Phänomene, dann bist du im Urwald. Wenn du in dem undurchdringlichen Gewirre von gewaltigen Stämmen, von armdicken Schlingpflanzen, von haushohen Farren und Palmen nicht mehr weisst, was nun Luftwurzel, was Zweig, was Liane ist, so bist du im Urwald. Wenn du irgendwo, fünf Meter über dir einen mächtigen Felsblock siehst, eingeklemmt zwischen Stamm und Aesten, den der Baum losgerissen hat von dem Abhang, auf dem er steht, und mit hochgenommen hat in jahrzehntelangem Wachsen – glaube mir, dann bist du im Urwald. Wenn du wagerecht in der Luft mit Kronen und Wurzeln einen Baum schweben siehst, länger als der höchste Schiffsmast, irgendwie entwurzelt im Sturm, hinaufgeschleudert und nun festgehalten von taustarken Lianen, über und über bewachsen von blühenden Orchideen – dann bist du im Urwald. Wenn dir Scharen von Affen Steinchen und Stöckchen an den Kopf werfen, wenn blauschillernde Falter, grösser wie dein Strohhut, um dich spielen, wenn bunte Kolibris mit spitzen Schnäbeln aus Blumen trinken und armlange Eidechsen über deine Füsse laufen – wenn du immer wieder neue abenteuerlich geformte Früchte an den Bäumen findest, deren Namen die Nigger, die dir begegnen, nicht einmal kennen – wenn du Ameisenhügel triffst, grösser als du selbst bist – wenn – wenn – – – Glaub mir, ich könnte lange so fortfahren, dir vom Urwald zu erzählen. Aber die Glocke tönt im Hotel, ich eile zurück, den Smoking anzuziehen. Und nach wenigen Minuten esse ich Malossolkaviar und Aguacates – – die bekommst du auch nicht in Berlin!

In Rio de Janeiro lebt ein Poet. Die Leute sagen zwar, er sei ein grässlicher Gauner und Spitzbube, der Jahre hindurch die Eisenbahngesellschaften des Landes betrogen und die Einnahmen in seine eigene Tasche gesteckt hätte. Vielleicht will er dafür jetzt büssen. Das ist aber ganz gleichgültig, ob er büssen will oder nicht, jedenfalls ist er ein Dichter. Er baut mit ungeheuren Kosten elektrische Tramlinien rings um Rio, Berge hinauf, Berge hinab, durch Schluchten und über Abhänge, tief, tief durch den Urwald. Setze dich in einen solchen Bond, du bist sicher ganz allein mit dem Führer. Und er fährt dich um wenige Groschen stundenlang durch den Urwald, immer weiter, immer tiefer hinein. Wenn du willst, hält er; und du musst ihn manchmal halten lassen. Wenn die Sonne sinkt, lass ihn warten, steig aus und blick hinunter, nie hast du eine herrlichere Illumination gesehen. Viele tausende von kleinen Lichtchen, hunderttausende, ein helles Meer glitzernder Sterne. Oben glühen sie am tiefblauen Himmel, unten, viel schöner noch, in der weiten Stadt, um dich herum fliegen sie, auf und nieder, grosse Marienkäfer mit funkelnden Laternchen.

Oder du fährst zur Stadt hinunter. Nimm dir ein Auto, sie stehen an jeder Strassenecke. Fahre herum um die gewaltige Bai über den herrlichen Kai und durch lange Strassen, mit riesigen Palmen besetzt wie mit Mastbäumen. Immer kommst du an einen Berg – da ist es zu Ende? Aber du fährst herum, bist wieder in einem anderen Teile der Stadt, wieder an einer anderen schöneren Bucht –

Fahre den Corcovado hinauf, den Berg, der das Wahrzeichen Rios ist. Eine brave prustende Maschine zieht dich; sie heisst Carmencita, ist aber eine alte gute Schwäbin, die schon fünfunddreissig Jahre da hinauf- und hinabschnauft. Die Wolken jagen unter dir her, legen sich auf die Berge und Wälder und tief auf die Stadt, da musst du schon warten, bis die Schleier zerreissen. Aber warte nur, warte, dann wirst du ein Bild sehen, das du nie in deinem ganzen Leben wieder vergessen wirst. Da oben streben, weit nach Petropolis hin, die schlanken Orgelberge zum Himmel, wie eine steile Burg ragt hinter dir der Tafelberg auf. Unten, mitten in die gewaltige Bai hinein schiebt sich mit breiten Tatzen und hocherhobenem Haupte eine unermessliche Sphinx: der »Zuckerhut«, mit seinen nachgelagerten Höhen. Und du wirst gestehen, dass Humboldt diesmal recht hatte mit seinem »achten Wunder der Welt« – – –

Ich habe ein dickes englisches Buch vor mir liegen, über Brasilien, wohl tausend Seiten stark. Viel sehr viel steht darin über Rio. Auch dass es schön sei, sagt der Engländer: »Rio is a very nice place indeed.« Sonst kein Wort. Aber lange Seiten über elektrische Anlagen und Kaffee-Export, unendliche Statistiken und Vergleiche, alles Sachen, die heute wahr sind und morgen schon wieder grundfalsch. Und das eine, das immer noch bleibt, die ewige prachtvolle Schönheit dieser Stadt, hat er so ganz und gar nicht gesehen. Freilich aus des Engländers Buch werden manche klugen Kaufleute etwas profitiert, aus irgendeinem guten Wink einen Gewinn herausgeschlagen haben. Aus meinem Artikel kann das kein Mensch. Aber was soll ich tun? Ich kann nun einmal nicht so schreiben: »Rio de Janeiro ist die Hauptstadt Brasiliens. Sie hat 823 526 Einwohner, darunter – – –«

Gerade ein halbes Dutzend deutscher Maler traf ich in Südamerika. Zwei in Buenos Aires, einen in Rio, einen mitten im Chaco und einen in der Pampa. Den letzten aber, Don Gustavo, traf ich überall, er abenteuert durch ganz Amerika, von Halifax bis Punta Arenas hinunter.

Der erste war Don Martin. Kaum einen Tag war ich in der Metropole am La Plata, als er zu mir ins Hotel kam; er hatte von meiner Ankunft in den Blättern gelesen und war froh, einmal wieder mit einem Menschen zu sprechen, den er von Berlin her kannte. Don Martin lebte der festen Ueberzeugung, dass er in die schlimmste Räuberhöhle der Welt gefallen sei. Er hat im Berliner Westen ein hübsches Heim, eine liebe Frau, einen reizenden Jungen, hat eine Villa an der Ostsee und genug Bestellungen, um bequem leben zu können. Freilich reich war er gerade nicht; und reich konnte man im Handumdrehen im Silberlande werden, so hatte ihm ein deutscher Schulmeister erzählt, der seinen Urlaub in der Heimat verbrachte.

Martin liess also Weib und Kind und Wohnung und Villa, setzte sich auf den nächsten Hapagdampfer und fuhr nach Argentinien. Er hatte sich einen feinen Plan ausgeheckt, wie er die Herzen der Criollos im Sturme erobern wollte. Ausser seinen Porträts malte er nämlich zuweilen auch grosse Sensationsbilder, nie unter vier Meter im Geviert; eine solche Leinwand hatte er mitgebracht. Sie stellte das Kasino in Monte Carlo dar, im Vordergrunde selbstmordete sich gerade ein eben ruiniertes Hochzeitspärchen. Martin, der inzwischen zu einem Don Martin avanciert war, lief mit zwei Dienstleuten durch die Gassen, suchte das grösste Schaufenster und fand es bei einer deutschen Buchhandlung in der Strasse Bartolomé Mitre. Nach einer halben Stunde schon prangte das Riesenbild am Fenster. Befriedigt zog Don Martin weiter, mietete in irgendeiner Vorstadt ein Zimmer, das man mit einigem guten Willen als Atelier ansprechen konnte, und wartete da des grossen Erfolges. Der Erfolg kam auch, aber er war leider – – viel zu gross. Denn von Stund an stockte jeder Verkehr in der Bartolomé Mitre, der verkehrsreichsten Strasse der Stadt, dicht gedrängt standen Männer und Weiber vor dem Mordfenster, hoben die Kinder auf die Arme und wichen und wankten nicht. Und als dann der beglückte Buchhändler sich entschloss, die Bogenlampen vor seinem Fenster die ganze Nacht über brennen zu lassen, blieben die kunstbegeisterten Leute bis zum Morgen stehen und tief in den Tag hinein. Niemand konnte sich rühren, keiner nach Hause, keiner in sein Geschäft gehen. Die Banken, die alle in dieser Strasse liegen, mussten schliessen, die Trambahnen, die nicht vorwärts und nicht zurück konnten, wurden von Glücklichen erobert, die nun von ihrem Dache aus sehen konnten. Italienische Zeitungsbuben krochen auf die Häuser, liessen in Körben die Blätter hinunter und zogen ihr Geld hinauf; alle Zeitungen fanden reissenden Absatz, sie brachten die Reproduktion des »Selbstmordes von Monte Carlo«. Eine Hungersnot drohte unter der aufgestauten Menschenmasse auszubrechen; Bäcker und Fruchthändler folgten dem Beispiele der Camelots, stiegen auf die Dächer und versorgten die Leute mit Nahrung. Dann machte die Polizei einen Räumungsversuch, der aber ebenso vergeblich war, wie ein anderer des Militärs; man hätte Bergleute holen müssen, um den Schacht leer zu hauen – aber es gibt in Argentinien keine Bergleute. Inzwischen stieg der Wirrwarr. Frauen versahen sich, gebaren Kinder, die einen runden blutroten Flecken auf der Brust hatten, oder aber eine merkwürdige Zeichnung auf dem Rücken trugen, die wie das Kasino von Monte Carlo aussah. Endlich sandte der Präsident der Republik die Feuerwehr; die kroch auf die Dächer und setzte von dort aus die Strasse unter Wasser. Das Wasser floss natürlich in die Nebenstrassen und mit ihm flossen und schwammen die Menschen ab: so wurde Buenos Aires gerettet.

Buenos Aires – aber nicht Don Martin. Ihm und dem Buchhändler wurde wegen Anstiftung zur Revolution der Prozess gemacht, wegen groben Unfugs und Verkehrsstockungen, wegen Erregung öffentlicher Aergernisse durch Herbeiführung von Geburten auf öffentlicher Strasse. Zur Deckung der Geldstrafen und der Kosten wurde der »Selbstmord von Monte Carlo« beschlagnahmt und versteigert: ein patagonischer Estanciero erstand ihn für eine halbe Million. Aber Don Martin bekam davon nichts; nur eine Menge Porträtaufträge erhielt er und arbeitete also tapfer darauf los. Da er jedoch kein Wort spanisch verstand und jeden Menschen, der ein Bild bestellte, als einen ausgemachten Gentleman ansah, auch einen Vorschuss für einen eines Künstlers unwürdige Geschäftspraktik hielt, so war die Folge, dass er in einem Jahre zwar über hundert Bilder gemalt, aber kaum hundert Goldstücke dafür eingenommen hatte. Das Gericht aber scheute er wie die Pest. Lieber hungern, meinte er, und das tat er auch. Ich riet ihm, einen Impresario zu nehmen; aber er hatte schon zwei gehabt und die hatten ihn erst recht hineingelegt. Jetzt war seine einzige Hoffnung, nur einmal jemanden zu finden, der sein Bild bezahlte. Er genierte sich, nach Hause um Geld zu schreiben – wenigstens das Rückreisegeld wollte er sich erwerben. Täglich ging er in die Agentur der Hamburg-Amerika-Linie – – ach, wenn er nur endlich aus dieser Räuberstadt heraus wäre.

Aber Don Nicolàs seinerseits nannte Buenos Aires die entzückendste Stadt der Welt. Er war ein Hamburger Zeichenlehrer und hatte sich aus einem biederen Klaus spanisch weiterentwickelt. Hier hatte er in der Berlitzschule angefangen und dabei seinen Schülern erzählt, dass er eigentlich kein armseliger Sprachlehrer sei, sondern ein grosser Künstler. Zur Bestätigung hatte er ihnen Zeichnungen geschenkt, die er durchgepaust hatte. Er bekam den Neffen eines Deputierten zum Schüler und dann den Sohn eines Senators; da war sein Weg bald gemacht. Jetzt ist er Professor für Kunstgeschichte, Malerei und Bildhauerei an der Universität, aber es ist gewiss, dass sehr bald für ihn eine Akademie geschaffen wird, und dann wird er Direktor. Keine Stadt der Erde, sagt er, hat soviel Interesse für Kunst, soviel Verständnis und soviel edle Begeisterung. Von hier aus wird einst ein neuer Kunstfrühling in die Welt – – –

Mitten in der Pampa traf ich Don Zeppelino. – In Düsseldorf hatten wir einmal, als noch keiner von uns zwanzig Jahre alt war, einen Künstlerklub; da war der das grösste Talent, der am meisten trinken konnte. Jeder hatte einen geistreichen Trinknamen und ihn nannten wir »Zeppes«; mag der Himmel wissen, warum. Er wurde Pferdemaler aus dem einfachen Grunde, weil sein Vater auch Pferdemaler war. Später habe ich ihn oft wieder gesehen, in Karlshorst und in Auteuil; es lässt sich nicht leugnen, dass er eine unerhörte Pferdekenntnis von allen Pferdestammbäumen hatte. Wenn einer »Flying Fox« sagte, fügte er gleich hinzu: »Vom ›Petit Farceur‹ aus der ›Festa‹.« Und dann kamen weitere sechzehn Ahnen nach beiden Seiten hin. In Derby hatte er einen argentinischen Estanciero getroffen, der dort für eine runde Million einen »Matchbox«-Sohn als Beschäler kaufte. Der hatte ihn mit hinübergenommen. Hier wirkte er sehr für das Deutschtum, sprach nur Deutsch – sonst hätte er schweigen müssen – und liess sich Don Zeppelino nennen, was allein seine Bilder um das Dreifache an Wert steigen machte. Er ritt von einer Estancia zur anderen, erklärte jedem Estanciero, dass sein Lieblingsgaul vom »Bucephalus« oder vom »Rozinante« abstamme und unbedingt im Bilde der Nachwelt erhalten werden müsste. Das sahen die Herren ein, und da Zeppelino das Vorschusssystem virtuos beherrscht, wird er bald als reicher Mann zurückkehren.

Don Esteban fand ich in Rio; in München hatte er einst Steffi geheissen. Er malte noch immer Kreidebilder nach Photographien, aber wirklich jetzt mehr aus Liebhaberei. Nötig hatte er's nicht mehr. Denn er hatte in eine ausgezeichnete Pfandleihe hineingeheiratet, ein Geschäft, das überall einträglich, in Brasiliens Hauptstadt aber eine Quelle nie versiegender Reichtümer ist. Früher in München spielte Steffi jeden Abend Tarock und verdiente in wenigen Stunden bis zu zwei Mark. Heute spielt Don Esteban allabendlich Poker und verliert mit tödlicher Sicherheit einige hundert Milreis – – – aber das macht ihm gar nichts, er kann es sich ja leisten. Ja, wenn man eine Pfandklappe hat!

Max Renner aus Wien hat mir eine bittere Enttäuschung bereitet: er ist der einzige deutsche Maler, der da drüben nicht zum »Don« geworden ist. Drei Jahre treibt er sich nun schon da herum und macht nicht den leisesten Versuch, reich zu werden. Wenn er noch selbst reich wäre – aber keine Spur: er hat seine kleine Rente von ein paar tausend Gulden und die verbraucht er. Ich war mit ihm im Chaco, da malte er Indianermännlein und -weiblein, dann Tiger und Krokodile und Tapire und Ameisenbären. Für ihn ist seine Fahrt nur eine grosse Studienreise; er ist also gar kein richtiger Amerikamaler.

Aber ein ganz richtiger, vielmehr der allerrichtigste, den es gibt, das ist Don Gustavo. Er ist ein Düsseldorfer und wenn er Spanisch oder Englisch, Französisch, Italienisch oder Portugiesisch spricht – – – es klingt doch immer genau wie Düsseldorfisch. Das Gymnasium erklomm er bis zur Quarta, dann rückte er aus, wurde Seiltänzer und ging nach den Staaten. Da zog er mit einer Truppe durchs ganze Land und wurde der Reihe nach Parterregymnastiker, Zirkusreiter, Ringkämpfer und Konzertmaler. Diesen letzten Beruf ergriff er in Kanada, als der Herr der Truppe, der bisher in dieser Kunst exzellierte, plötzlich starb. Gustav trat an seine Stelle und malte, wenn die Ringkampfnummer zu Ende war. Das ist eigentlich das bequemste im Artistendasein, Konzertmaler zu spielen: man taucht nur seinen Pinsel in Wasser und wischt damit das dünne Seidenpapier ab, das über der längst fertigen Farbenzeichnung liegt. Gustav aber entwickelte diese Kunst zur Vollendung, er malte mit und ohne Musik, malte mit dem rechten und dem linken Fuss, malte im Trapez an den Füssen hängend oder auf dem Kopfe stehend. Schliesslich stellte er sich mit den Händen auf das trabende Pferd, malte mit dem linken Fuss, schwang mit dem rechten eine amerikanische und eine deutsche Fahne und sang dazu das Yankee-Doodle.

Auf diese Weise verdiente er eine Menge Geld. Dann kehrte er nach Düsseldorf zurück. Inzwischen waren alle seine früheren Schulkameraden längst Maler geworden, und es war daher das allereinfachste, dass er auch Maler wurde. Er mietete sich ein Atelier, richtete es schön ein und war Maler. Aber lange hielt es ihn nicht mehr zu Hause, er musste wieder Kunstreisen machen; jetzt freilich nicht mehr als Artist, sondern als Maler. Südafrika, Australien, die beiden Amerika, Sibirien und Indien hat er mit Porträts beglückt, ja sogar die Japaner verstand er davon zu überzeugen, dass deutsche Bildnisse denn doch eine höhere Kunst repräsentieren als Makimomos, Kakemomos und Oribons. Dazwischen kehrte er immer wieder nach Düsseldorf zurück, von hier aus machte der abenteuernde Wiking seine Beutezüge. Mit der Zeit fand er dann heraus, dass das lateinische Amerika das eigentliche Feld seiner Tätigkeit sei, diese gelobten Staaten, in denen auch in der Kunst das Faustrecht mitspricht. Und das hat Don Gustavo gründlich ausgebildet, ihm ist noch keiner mit der Zahlung durchgegangen, wie so viele dem armen Don Martin. Don Gustavo ist wirklich ein echter Raubritter; er ist der einzige Mensch, den ich je gesehen habe, der ein Panzerhemd trägt. Und ein paar hübsche Kugelbeulen auf der Brust beweisen, dass er es schon nötig gehabt hat.

Einmal traf ich ihn in einer kleinen Stadt im nördlichen Mexiko, da hatte er einen grossen Krach mit einem italienischen Minenbesitzer, der ein paar bestellte Bilder nicht abnehmen wollte. Don Gustavo prozessierte und gewann seinen Prozess trotz der ungeheuerlichsten Quertreibereien. Sein schwerreicher Gegner gab mit vollen Händen allen Richtern und Advokaten. Don Gustavo tat das natürlich auch, aber er erklärte ausserdem noch in aller Freundschaft jedem einzelnen, dass er ihn totschlagen würde, wenn er die Klage verlöre. Natürlich gewann er also. Aus Rache liess der Italiener aus San Franzisko einen Preisboxer kommen, der mit dem Maler in einer Kneipe Händel anfing. Don Gustavo bearbeitete ihn so gründlich mit den Fäusten, dass der arme Preisboxer sechs Monate lang das Hospital hüten musste, während Gustavo selbst ins Gefängnis gesteckt wurde. Dorthin liess er sich von ein paar Freunden seine Pistolen bringen und veranstaltete zu seinem Privatvergnügen ein so sicheres Scheibenschiessen, dass der Polizeihauptmann um seine Nachtruhe fürchtete und ihn höflichst ersuchte, doch nur ja bald das Lokal zu verlassen.

Solcher Stückchen kenne ich ein gutes Dutzend von Don Gustavo. Wie ein Drache fällt er in eine Gegend ein und wehe dem, der sich nicht malen lässt. »Die Kunst über alles« ist sein Wahlspruch, und als Pionier deutscher Kunst erobert er unerschrocken Gebiete, die nie einen Pinsel gesehen haben und eine Palette nicht einmal dem Worte nach kennen. Seine Düsseldorfer Mitmaler ärgern sich über ihn und schimpfen, aber das ist sehr unrecht von ihnen; denn Don Gustavo ist wirklich ein anständiger Kerl, der nicht nur an sich allein denkt, sondern auch alle anderen gern leben lässt.

Einmal traf ich ihn in Westindien; mein Reisegefährte war ein Berliner Marinemaler. Kaum hörte Don Gustavo, dass ein »Kollege« mit mir sei, als er sofort sich anheischig machte, ein Bild von diesem zu verkaufen. Mein Freund hatte nur kleine Stücke Leinwand mit, zu Studienzwecken; Don Gustavo aber brachte augenblicklich einen mächtigen Keilrahmen, überspannte ihn und setzte meinen Freund davor. »Was soll ich denn malen?« fragte dieser. »Einerlei, die Leinwand voll!« war die Antwort. Jede Stunde kam er ins Hotel nachzusehen; endlich – nach drei Tagen – war »die Leinwand voll«. – Kaum eine Viertelstunde später kam Don Gustavo mit dem Käufer, den er völlig erstickte mit einer ungeheuren Lobpreisung des herrlichen Bildes. Der arme Mann konnte nur starren, staunen – und seinen Beutel ziehen.

So ist Don Gustavo; er hat Ellbogen und er weiss sie zu gebrauchen. Vor ein paar hundert Jahren wäre er mit Pizarro nach Peru gezogen und hätte die Goldschätze des Sonnentempels zum Rheine geschleppt. Heute führt er den Pinsel statt des Raufdegens, und die Pistole steckt nur zur besseren Unterstützung in der Hosentasche. »Werde Christ oder ich verbrenne dich!« sagten die Konquistadoren. »Lass dich malen oder ich schiesse dich tot!« sagte Don Gustavo. So erobert er Amerika. Ich mag ihn sehr gut leiden, weil er ein prächtiger Kerl ist und in sieben Sprachen Düsseldorfisch spricht.

Europas Geschichte ist voll von Frauen. Da ist kein grosses Drama, in dem nicht Frauen ihre Rollen, und tragende Rollen, gehabt hätten. In der Geschichte der beiden Amerika dagegen stossen wir nur auf Männer, kaum ist irgendeine kleine Charge einmal von einem weiblichen Mitgliede des grossen Welttheaters besetzt.

Im lateinischen Amerika vollends finden wir nur eine einzige Frau, die mit ihren schönen Händen in das Geschick der Völker hineingriff und vier Länder in den gewaltigsten Krieg trieb, den der Kontinent erlebte. Das war die Engländerin Elisa Lynch.

Man kennt ihren Namen in Europa kaum und doch verdient diese merkwürdige Frau in der Weltgeschichte ihren Platz dicht neben Nelsons Freundin, ihrer Landsmännin Lady Hamilton, zu deren Lebensgang der ihre eine seltsame Parallele bildet. Emma Lyonna Harte, die spätere Lady Hamilton, erwarb kümmerlich ihren und ihrer Mutter Unterhalt auf dem Pflaster Londons, bis eines Tages ein Wunderdoktor die Strassendirne aufgriff und sie in seinen Räumen als Hygieia, die Göttin der Gesundheit, einem erstaunten Publico ausstellte. Dort sah der berühmte Romney ihren herrlichen Körper; über zwei Dutzend prächtiger Meisterwerke verdankt die Welt seinem Pinsel und der reinen Schönheit der Dirne. Emma Lyonna war im Augenblick berühmt und die Dandies rissen sich um sie. Sie ging aus einer Hand in die andere, um schliesslich den englischen Gesandten am napolitanischen Hofe, Lord Hamilton, zu heiraten. Dort spielte sie bald eine ausserordentlich politische Rolle, nicht so sehr durch ihre intime Freundschaft mit Marie Antoniettes Schwester, der Königin Karoline, als besonders auch durch die glühende Liebe Lord Nelsons, des Königs der Meere. Ihr Einfluss ging weit über Italien hinaus, sie spann ihre Ränke sowohl in Wien und Hamburg, wie in dem heimischen London, und Frankreich hatte mit dieser Frau nicht weniger zu rechnen wie mit dem König von Preussen. Nach Nelsons Tode verblich dann schnell ihr Stern, selbst die Tochter, die sie von Englands Nationalhelden hatte, vermochte nicht ihr Alter vor den englischen Heuchlern zu schützen und ihren vollständigen Ruin aufzuhalten. Sie starb in bitterster Armut, elend und verlassen.

Ein halbes Jahrhundert später machte die Londonerin Elisa Lynch eine ähnliche und gewiss nicht weniger abenteuerliche Karriere. Als sechzehnjähriges Mädchen heiratete sie einen vermögenden Engländer, der aber kurz darauf starb. Sie ging dann mit ihrer Mutter nach Paris und heiratete bald zum zweiten Male und zwar einen Pariser Arzt, der heute noch als Direktor eines grossen botanischen Gartens lebt. Aber wohl schon vor dieser Ehe hatte die Engländerin die Reize des Pariser Nachtlebens kennen und lieben gelernt; so liess sich ihr Mann bald von ihr scheiden. Elisa Lynch legte sich nun keine Rücksichten mehr auf, sondern wurde, was ihre Natur ihr gebot: eine »grande cocotte«. Sie besuchte regelmässig die öffentlichen Ballokale und namentlich war es der Garten Mabille, berühmt durch Heinrich Heines herrlichen Zyklus von der »Königin Pomare«, den sie mit ihrem Erscheinen beehrte. Dort lernte sie Francisco Solano Lopez kennen, den Sohn des Diktators von Paraguay.

– Merkwürdig genug ist die Geschichte dieses Landes. Die spanischen Eroberer zogen gleich nach ihrem Einbruch ins Land vom Süden her den La Plata hinauf; Assuncion, die heutige Hauptstadt des Landes, ist eine ihrer ersten Gründungen. Die fast wehrlosen Chacoindianer dieser Gebiete liessen sich bald ansiedeln, im Gegensatz zu den wilden Pampasindianern des Südens. Hier harmlose Waldmenschen, fast Kinder oder Affen, wie man will, – dort die Spanier, starke Eroberernaturen, roh und rücksichtlos: da war die Folge natürlich, dass die »Ansiedelungen« sehr bald zu Sklaveninstituten wurden, in denen die Indianer in Scharen zugrunde gingen. Dann kamen, von der spanischen Krone mit den weitgehendsten Privilegien versehen, zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Jesuiten; neben den »Laienansiedelungen« entstanden sehr bald die »geistlichen«, die, wachsend von Jahr zu Jahr, bald zu einem mächtigen Reiche sich entwickelten, der »Republica Christiana«, wie die Padres sie nannten, die sich zur Zeit ihres höchsten Glanzes von der Küste Rio Grandes bis weit nach Bolivien hineinstreckte. Ein theokratischer, kommunistischer Staat, in dem die Herrschenden eine Handvoll Padres waren, während die beherrschten Indianer in solchem Gehorsam und solcher Abhängigkeit lebten, dass sie schon vom fünften Lebensjahre ab auch nicht die kleinste Handlung aus eigenem Antriebe heraus mehr tun durften. So sehr war in diesem geordnetsten Staate der Weltgeschichte, in dem die Behandlung der Indianer durch ihre Herren, die Jesuiten, übrigens eine recht gute, ja mustergültige war, alles vorgeschrieben und reglementiert, dass sogar die Liebe geregelt war, wie in Gestüten. Nach einem 150-jährigen Bestehen zerfiel der Jesuitenstaat; der Neid des Laienelements und der Franziskaner, sowie ein grosser Indianeraufstand, der den Jesuiten in die Schuhe geschoben wurde, verursachten ihre Austreibung. Die Indianer des Jesuitenreiches, treu ihren Padres, widersetzten sich aufs äusserste, in Jahren blutiger Kämpfe mit Spaniern und Portugiesen wurden sie vernichtet; was übrig blieb, flüchtete tief in die Wälder Paraguays und nahm die Gewohnheiten der Wilden wieder an. Alle 36 Jesuitenstädte wurden zerstört, heute hat längst wieder der Urwald das einst blühend kultivierte Land zurückerobert.

Als dann 1810 die südamerikanischen Kolonien ihre Unabhängigkeit von der spanischen Krone erfochten, führte einer der neuen Staaten sofort wieder die schrankenloseste Sklaverei ein: Paraguay. Die Jesuiten hatten aus den hundert Indianerstämmen eine Art Volk zusammengeschweisst – die Guarani. Nur Guarani durfte in ihrem Lande gesprochen werden, kein Wort Spanisch. Diese Guaranimasse gab den Hauptstamm der neuen Nation ab, daneben befand sich die kleine Oberschicht der spanischen Kolonisten.

Aus dieser trat ein seltsamer Mann an die Spitze des Landes, ein Mann, der in Wahrheit mit viel mehr Recht als der XIV. Ludwig von sich sagen konnte: » L'Etat c'est moi.« Das war Dr. Francia. Er war ein glühender Feind der Geistlichen, trieb alle aus und duldete so wenig eine Religion in seinem Lande, dass er sogar jede Eheschliessung untersagte. Trotzdem aber adoptierte er das ausgezeichnete Regierungssystem der Jesuiten in allen Stücken, seine Verwaltung des Landes war gerade so vorzüglich und gerade so drakonisch streng, wie die der Padres. Er war der einzige Herr, ja der Gott des Landes. In einem Punkte übertraf seine Verwaltung noch die der Jesuiten: während diese allen Gewinst aus dem Lande heraus nach Europa trugen, verwandte Dr. Francia alles für das Land selbst. Jedermann war Sklave des Staates, keiner hatte ein Eigentum – – aber auch Dr. Francia nicht: er starb als blutarmer Mann. Nach aussen war das Land streng abgeschlossen, niemand konnte hinein noch heraus. Siebenundzwanzig Jahre herrschte der eiserne Diktator; als er starb, wusste kein Mensch, was geschehen sollte, gab es doch weder eine Regierung noch Regierungsorgane. Aber es fand sich ein trefflicher Nachfolger, der Diktator Lopez, der nicht weniger eisern regierte. Freilich hob er das kommunistische System zum Teil wieder auf, rief die Priester wieder ins Land und tat einiges für den Unterricht, aber im grossen und ganzen blieben auch während seiner zwanzigjährigen Herrschaft die Guarani genau so Sklaven, wie sie es unter den Jesuiten und unter Dr. Francia gewesen waren. Und wie sehr sie das waren, wie sehr sie ihren Herrn, der sie wie Vieh behandelte, als Gott verehrten, das zeigten sie in dem Vernichtungskampfe unter seinem Sohne, Francisco Solano Lopez.

Lopez, der Vater, hatte Dr. Francias System, dass jeder Untertan Soldat sei, noch viel kräftiger ausgebaut; seine ganze Regierungszeit war im Grunde ein stetiges Rüsten. Sein junger Sohn war sein Kriegsminister; als solchen sandte er ihn 1854 nach Paris; dort lernte er im Garten Mabille die kankanierende Elisa Lynch kennen. Ihre Beziehungen wurden bald nähere und als der junge Paraguay einige Jahre später in seine Heimat zurückkehrte, nahm er die Geliebte mit sich. Geheiratet hat er sie nie, obwohl sie zwei Söhne von ihm hatte; nichtsdestoweniger war Elisa bald die eigentliche Herrscherin des Landes.

1862 starb der alte Lopez, ihm folgte, zum lebenslänglichen Diktator von seinem Vater ernannt, sein Sohn. Schon den alten Lopez wollte der Kongress zum erblichen »Kaiser« proklamieren, der Sohn aber – oder vielmehr Elisa Lynch – wollte mehr: das Kaisertum des lateinischen Amerika. Nie wird man freilich ganz feststellen können, inwieweit die Handlungen Lopez' seiner Initiative oder der Elisas entsprangen; ich glaube, man wird wohltun, soviel wie möglich das letztere anzunehmen. Denn in der Folge verleugnete der »Supremo« seine eigenste Natur so sehr, dass man die meisten seiner Taten kaum mehr auf sein eigenes Konto setzen kann.

Den Krieg mit den drei viel mächtigeren Nachbarstaaten, Brasilien, Uruguay und Argentinien, brach er völlig grundlos vom Zaun; dass er ihn durch sieben lange Jahre gegen zwanzigfache Uebermacht bis zur völligen Aufreibung seines Volkes fortsetzen konnte, ist nur der ungeheuren Energie der schönen Madama Doña Elisa Lynch zuzuschreiben. Man stelle sich diesen Feldherrn vor, so feige, dass er sich in den tiefsten Keller versteckte, sobald Schüsse knallten, dazu ein Heer aus den harmlosesten friedliebendsten Menschen zusammengesetzt, denen in jahrhundertelanger Sklaverei der Begriff »Vaterland« – in der ersten Waldesfreiheit hatten sie ihn natürlich auch nicht gekannt – vollständig inhaltlos geblieben war, die auch nicht den geringsten Grund hatten, sich, für irgend etwa zu schlagen. Dazu eine Frau, die nur ein Interesse über alles setzte: Geld zu verdienen. Die zwischen Toten und Verwundeten nach der Schlacht herumlief, um den Soldaten die erbeuteten fremden Goldmünzen abzuhandeln. Aber sie verstand es, den Marschallpräsidenten zu entflammen, und der wieder vermochte sein Volk durch seine glühenden, inhaltlich ganz albernen Reden so in Feuer zu setzen, dass es für ihn in die Hölle gegangen wäre. So sehr war der Gehorsam diesem Sklavenvolke eingewachsen, dass Schwerverwundete, die gefangen wurden, baten, man solle sie doch niederschiessen: der »Supremo« habe verboten, dass sie Pardon nähmen. Je mehr der Krieg zu seinen Ungunsten sich wandte, um so grausamer wurde der Tyrann, zu Hunderten liess er seine treuen Paraguays niederschiessen oder totpeitschen. Freilich, man konnte sich loskaufen – – bei Madame Lynch!