|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Kaufen Sie doch irgendeinem Soldaten seine Flinte ab!« sagte der Kapitän. – Der »Präsident« lag im Hafen von Jéremie (Haiti), und wir hatten für den anderen Tag eine Jagdpartie verabredet; jedermann hatte eine gute Büchse, nur ich hatte keine. »Danke für den guten Rat, Kapitän!« rief ich. »Aber glauben Sie denn in der Tat, dass einer von den Helden eine Flinte hat, die wirklich losgeht?« – »Man kann's versuchen,« meinte der Oberingenieur. »Kommen Sie, wir fahren zusammen an Land; wenn wir eine finden, die noch Schloss, Kolben und Lauf hat, werde ich sie Ihnen noch heute abend zurechtflicken.«

Vor der Wache sassen oder lagen die haitischen Vaterlandsverteidiger auf dem Boden, spielten Karten und würfelten, eine zerlumpte, schmutzige, halb verhungerte Gesellschaft. Die Gewehre standen in der Ecke. Einen Kolben hatten sie alle, die meisten sogar einen Lauf, nur mit den Schlössern sah es recht böse aus. Der Ingenieur prüfte eines nach dem anderen. »Die Knarre da wird's vielleicht tun,« bemerkte er, »wenn ich auch ein paar Stunden Arbeit damit habe!«

»Holla! meine Herren,« rief ich den Soldaten zu, »wem von euch gehört dies Gewehr?« – Sie kamen alle heran und jeder erklärte, es sei sein Eigentum. Es war ja Staatseigentum, und das betrachtet jeder Haitianer als vogelfrei. Schliesslich ergriff ein langer Kerl seinen Kokomakak – den mächtigen Palmknüttel, der hier die beste Waffe ist –, schwang ihn in der Luft herum und erklärte so energisch, die Flinte gehöre ihm, dass die anderen, überzeugt von solch triftigem Eigentumsnachweise, sich beschämt zurückzogen. »Also, Herr Themistokles oder Aristides oder Neptun oder Saturn, oder wie Sie heissen –« »Ich heisse Charlemagne Napoleon Bismarck Talleyrand,« sagte der Held würdevoll. »Schön, Herr Talleyrand,« fuhr ich fort, »ich will Ihre Flinte für zehn Cents kaufen.«

Karl der Grosse sprang auf vor Entsetzen. Was? Zehn Cents? Für diese Flinte? Das sei eine Beleidigung für die ganze haitische Armee, besonders für das haitische Vaterland und ganz besonders für ihn, Charlemagne Napoleon Bismarck Talleyrand! Eine solche Büchse sei im ganzen Departement nicht wieder aufzutreiben. Und sie habe schon unter Kaiser Soulouque geschossen. Und ob ich denn nicht wüsste, dass sie gar nicht ihm gehöre, sondern dem »fix militaire«? – Ja, das wusste ich, dass sie dem Militärfiskus gehöre. – Und ob ich denn glaube, dass er, Charlemagne – – – –, ein solches »p'tit moune« Kreolisch, das Patois d'Haiti. P'tit moune = petit monde: kleines Kind. – sei, dass er sein geliebtes Vaterland bestehlen wolle – – um zehn Cents!?

Wieviel er denn haben wolle?

Hundert Dollar.

Aber keine Ahnung!

Zehn Dollar.

Schliesslich wurden wir handelseinig, er gab mir die Flinte und noch eine andere, die – vielleicht! – auch hergerichtet werden konnte, für fünfzig Cents. Als Zugabe bekam ich noch seinen Kokomakak. Karl der Grosse nahm gerade die Waffensammlung unter den Arm, um sie mir zum Boote hinzutragen, als hoch zu Ross ein gewaltiger Krieger angesprengt kam.

»Ah,« sagte Karl der Grosse mit einer Gemütsruhe, um die ihn die Männer, deren Namen er trug, gewiss beneidet haben würden, »ah, der kommandierende General.«

Seine Exzellenz der kommandierende Herr General hatte eine weisse, völlig unversehrte Hose an, einen grossen Reiterstiefel am linken und einen perlengestickten Pantoffel am rechten Fuss. Den grossen Sporn, den er sein eigen nannte, trug er nicht an dem Reiterstiefel, sondern am Pantoffel, wahrscheinlich um diesem ein kriegerischeres Ansehen zu geben. Er hatte einen oft geflickten blauen Tuchrock an, mit fünfzehn Goldstreifen auf jedem Arm; an der Pantoffelseite zierte seine Schulter eine tellergrosse Epaulette, während die Stiefelseite eine gewaltige Türkensäbelscheide schmückte. Den Säbel selbst hatte er augenscheinlich in irgendeiner ruhmreichen Schlacht in dem Leibe eines grimmen Feindes stecken lassen.

Wohl um auf uns Fremde einen besonderen Eindruck zu machen, schrie der Heerführer seinen Myrmidonen, die sich durch seine Ankunft auch nicht im geringsten stören liessen, einen Kommandoruf zu: »Potte amme!« (Portez armes!) – Die Kerle blieben liegen, ruhig liegen und grinsten. Der General schrie noch einmal, so laut er konnte: »Potte amme!« Ein paar von den Leuten ergriffen nun, ohne sich übrigens aus ihrer Stellung zu rühren, irgendeinen naheliegenden Gegenstand, einen Kokomakak, einen Stuhl, ein paar Spielkarten und machten damit ein wenig Geräusch. Diese prompte Ausführung seines Befehls schien den General aufs höchste zu befriedigen, er grinste übers ganze Gesicht und sah uns stolz an: »Seht mal, was ich kann!« Dann ergriff er mit fester Hand die Säbelscheide und kommandierte: »Amme ba!« (Armes bas!)

Diesmal hatte er die Langmut seiner Krieger aber doch überschätzt! Alle durcheinander schrien ihn an: er solle machen, dass er wegkomme, er solle nach Hause gehen und seiner Frau und seiner Grossmutter Befehle geben! Die würden sich das vielleicht gefallen lassen – aber doch nicht sie, freie Männer, glorreiche Helden und Gardegrenadiere der haitischen Armee! Und Charlemagne Napoleon Bismarck Talleyrand glaubte es seiner Ehre schuldig zu sein, noch ein übriges zu tun: er richtete an Seine Exzellenz eine höchst dringende, echt Götzische Aufforderung, zählte dann umständlich die zehn Fünfcentstücke nach, die ich ihm gegeben hatte, und wandte sich zum Gehen.

Mit dem strategischen Scharfblick, der einen geborenen Schlachtenlenker auszeichnet, hatte aber Seine Exzellenz die Situation sofort erfasst; er gab Karl dem Grossen den gemessenen Befehl, die Flinten sofort wieder an ihren Platz zu stellen, oder aber ihm die Hälfte des Gewinnes abzugeben. Das aber wollte Karl der Grosse nicht, er schrie und schimpfte, und stand im Begriff, gegen seinen habgierigen General eine Revolution zu machen. Da zeigte sich wieder die geistige Ueberlegenheit seines hohen Vorgesetzten; er sagte einfach: »Schon gut! Du wirst deine Keile beziehen, wenn du betrunken bist!«

Man stelle sich vor, was ein preussischer kommandierender General wohl in einem solchen Falle von »Gehorsamsverweigerung vor der Front« getan hätte! Verhöre, Kriegsgerichte, zehn Jahre Zuchthaus – und was weiss ich! Und wie bewundernswert war demgegenüber der einfache Gedankengang seines haitischen Kollegen. Er überlegte sich: Karl der Grosse hat fünfzig Cent. Er kauft sich dafür Tafia. Er kann zwar sehr viel trinken, aber für fünfzig Cents bekommt man soviel Tafia, dass wenigstens acht Mann davon mehr als genug haben. Also ist Karl der Grosse in drei Stunden vollständig betrunken. Dann lässt du ihn von den andern Soldaten, die wütend auf ihn sind, weil er seinen Schnaps allein trinken will, ins Loch sperren und so lange mit ihren Kokomakaks bearbeiten, dass er sechs Wochen lang kein Glied mehr rühren kann.

Ueber Karl des Grossen Haut zog eine noch dunklere Wolke. Er sah die berittene Exzellenz misstrauisch an, als ahne auch er, was die nahe Zukunft bringen sollte. Und er hielt es für besser, Frieden zu schliessen.

»Meine Herren,« sagte er zu uns, »der General hat in seinem Laden den besten Rum in der ganzen Stadt zu verkaufen!« – »Ich will keinen Rum,« sagte ich. – Karl der Grosse besann sich. »Der General hat auch Goldlitzen zu verkaufen. Und Wachskerzen – – und Streichhölzer – und – – Sein Laden ist gerade an der Ecke: Herr Themistokles Cäsar Limonade.«

Der Herr General, der, wie alle haitischen Generäle, einen kleinen Kramladen hatte, war besänftigt; er grüsste mit Wallensteinischer Würde, indem er seinen goldbetressten Dreimaster lüftete. Ja, wenn wir etwas brauchen sollten, er wolle gleich mitkommen. Aber wir brauchten nichts. Er habe noch eine alte Pistole. – Aber wir brauchten keine alte Pistole. Oder ein Ziegenfell? – Auch nicht. Mein Blick fiel auf die drei Feldgeschütze, die vor dem Wachthause standen. »Herr General,« sagte ich, »verkaufen Sie mir die drei Kanonen. Einen Taler für jede!« – Und jetzt zeigte sich, dass Seine Exzellenz mit der strategischen eine ausgezeichnete kaufmännische Begabung vereinigte. Er handelte so gut, dass wir schliesslich bei fünf Talern handelseinig wurden. Fünf Taler für drei Kanonen! Freilich hatte er dafür die Verpflichtung, die drei Geschütze an Bord schaffen zu lassen.

* * *

Haitisches Rekrutierungssystem: so wie man mit abgerichteten, zahmen Elefanten wilde fängt. Da freiwillig niemand Soldat, sondern nur General werden will, so holen die Herren Kommandeure mit schon abgerichteten Soldaten einfach die Arbeiter aus den Geschäften heraus – am liebsten aus denen, die Fremden gehören. Die Rekruten werden wie Ochsen mit Stricken aneinandergefesselt, zur Wache geführt und dann »eingekleidet«, das heisst, sie bekommen eine fürchterliche Tracht Prügel mit dem Kokomakak, um ihnen die Würde ihres neuen Standes recht begreiflich zu machen.

Notwendig ist die Armee, einmal um Revolution zu machen oder um sie zu bekämpfen, dann um den Nachbarstaat Santo Domingo zu bekriegen. Revolution und Kriegszustand ist natürlich immer, bald in der, bald in jener Ecke; die Gegner geben sich dann Mühe, möglichst viel zu siegen und möglichst wenig Blut zu vergiessen. Ich hatte das Vergnügen, zwischen Kap Haitien (haitisch) und Monte Christi (dominikanisch) einen Krieg mit einer glorreichen Schlacht zu sehen, bei der die Verhältnisse höchst merkwürdig waren. Erstens weiss nämlich kein Mensch, wem eigentlich das Grenzgebiet dort gehört; auf haitischen Karten ist es haitisch, auf dominikanischen Karten dominikanisch. Trotzdem bezeichneten die dominikanischen Regierungstruppen ihre Gegner als Haitianer, während diese selbst sich dominikanische Revolutionäre nannten! Die Schlacht ging vor grossem Publikum vor sich: im Hafen von Monte Christi liegen nämlich »der Ordnung halber« drei amerikanische Kriegsschiffe, wie übrigens in jedem Hafen Santo Domingos.

Die beiden feindlichen Heere näherten sich auf Rufweite. Sie wollten gerade die Schlacht eröffnen, als ihnen jemand zurief, doch noch ein wenig zu warten. Es war ein Mulatte, der Prediger der Methodistengemeinde, der ausserdem – Photograph war. Er liess die Heldensöhne an sich vorbeiziehen und machte ein paar Aufnahmen, worüber die Krieger nicht wenig stolz waren. Dann zog er sich zurück, und der entsetzliche Kampf hob an. Zuerst schrien beide Heere, so laut sie konnten, und rasselten mit den Waffen in der Hoffnung, dass der Gegner vor Entsetzen die Flucht ergreifen würde. Als die Haitianer, die sich selbst für Dominikaner hielten, sahen, dass der Feind trotz ihrem furchtbaren Gebrüll standhielt, gaben sie eine Salve ab – – nach oben in die Luft. Aber auch das schreckte die dominikanischen Regierungstruppen durchaus nicht, im Gegenteil, sie liefen plötzlich mit Knüppeln, Flinten, Messern und Piken in wildem Angriff gegen den Feind, der diesen Schachzug taktisch damit beantwortete, dass er noch viel schneller ausriss. Allzuweit wagten sich freilich die dominikanischen Regierungstruppen auch nicht vor, sie machten halt und zogen sich zurück. Worauf die Haitianer wieder vordrangen, und die Dominikaner ausrissen. So ging es einige Male unter fürchterlichem Geschrei und Geschiesse hin und her – bis es dunkel wurde. Da sandte man Parlamentäre aus und verabredete einen Waffenstillstand. Die Krieger beider Heere kamen zusammen, lagerten durcheinander, teilten sich brüderlich ihre Rumflaschen und erzählten sich ihre besonderen Heldentaten. Der Pastor und Photograph bekam dreiundachtzig Bestellungen auf Bilder, die er sich wohlweislich pränumerando bezahlen liess. Die Herren Generalfeldmarschälle beider Heere setzten inzwischen ihre Depeschen auf. Jeder drahtete: »Grosser Sieg! Nach fünfstündigem heissen Ringen Feind in wilder Flucht davongejagt; Verfolgung durch Dunkelheit unterbrochen. Feindlicher Verlust elf Tote, sechs Gefangene! Hurra!«

Die elf Toten bestanden aus zwei Ochsen, einer Ziege, sieben Ferkeln und einem Huhn, die gemeinschaftlich gebraten wurden. Die sechs Gefangenen hatten – – die Amerikaner gemacht, die die drei Haupträdelsführer von jeder Seite verhaftet und an Bord gebracht hatten!

Die »Union postale universelle« muss eine liebe alte Tante sein, sonst würde sie eine so nichtsnutzige Range, wie das Negerknäblein Haiti, längst aus ihrem Tempel herausgejagt haben; aber sie hegt es und pflegt es und lässt ruhig Schindluder mit sich treiben. Dass die Dame aus Bern den schwarzen Bengel überhaupt ins Haus gelassen hat, war recht dumm von ihr, mag ihr aber verziehen werden; sind doch auch die Mächte albern genug, den »Staat« Haiti anzuerkennen. Dass aber Tante U. P. U. ihn nicht längst wieder vor die Tür gesetzt hat, nachdem er in fünfundzwanzigjähriger Frist sich in allen Stücken als unverbesserlicher Taugenichts gezeigt hat, das finde ich wirklich unverzeihlich.

In Port de Paix trat ein schrecklich zerlumptes und zerlaustes altes Hinkebein in die Agentur der Hamburg-Amerika-Linie, stellte einen schmalen Sack auf die Erde und verlangte fünfunddreissig Centimes. Es war der Briefbote, der die Post von Kap Haitien brachte – ein Marsch von fünfzehn Stunden, zu dem der lahme Bote gewiss das Doppelte gebraucht hatte. Der alte Kerl sah so drollig aus, dass ich ihn schnell in meinen Kodak nahm; zum Dank, dass er hübsch still gestanden, wollte ich ihm zehn Centimes geben. Die weigerte er; er habe fünfunddreissig zu beanspruchen. Wofür? Botenlohn für die Post! Aber hier sei nicht die Post; die Post sei auf der anderen Seite der Strasse. Das wollte er nicht einsehen. Als er die fünfunddreissig Centimes nicht bekam, machte er einen Vorschlag zur Güte: er wollte mir den Postsack für fünfzehn Centimes verkaufen! Das ist übrigens keine Ausnahme: gerade so gut, wie man jedem Soldaten in Haiti seine Flinte abkaufen kann, kann man auch jedem Briefträger seinen Postsack abkaufen.

Uebrigens war der Mann vernünftiger, als es scheinen mochte, wenn er statt zur Post zur Hamburg-Amerika-Agentur ging; er hatte gewiss Leute gefragt, die ihn hier hinwiesen. Denn hierher und nicht zur Post geht das Publikum, wenn es irgend etwas versenden will. Und das kommt so.

Der General Soundso, Postmeister der Stadt, bekommt sein Gehalt in Briefmarken ausgezahlt; die übrigen Briefmarken, die er zum Verkauf erhält, betrachtet er natürlich auch als sein Eigentum. Die Papierstückchen sind aber wertlos für ihn, deshalb geht er, sowie er eine neue Sendung erhalten hat, zum deutschen Kaufmann und verkauft den ganzen Ramsch mit zwanzig Prozent Rabatt. Dadurch bekommt er erstens Bargeld und ist zweitens die langweilige Arbeit los, die Marken einzeln verkaufen zu müssen. Will nun jemand einen Brief absenden – es kommt ja unter den Eingeborenen selten genug vor –, so ist er gezwungen, zum Deutschen zu gehen und ihn höflichst zu bitten, ihm freundlichst eine Marke abzulassen. Ebenso gering ist das Interesse, das der Herr Postmeister für das Eintreffen der Landpost hat, ihm ist es lieber, wenn der Bote sie verloren oder verkauft hat; dann spart er einmal den Botenlohn und braucht ferner die Post nicht austragen zu lassen.

Der deutsche Kaufmann – und die übrigen fremden Handelsleute, von denen nur der Franzose noch neben dem Deutschen einige Bedeutung auf Haiti hat – benutzt denn auch niemals die Post, sondern nur die Dampferverbindungen. Die Hamburg-Amerika-Linie hat allein ein ausgedehntes Netz um die Insel; sie verbindet alle Plätze miteinander durch ihren Küstendampfer »Präsident«, sie vermittelt durch ihren »Atlas«-Dienst die Verbindung mit den Vereinigten Staaten, mit Kolumbien, Jamaika und den zentralamerikanischen Staaten; durch ihre europäischen Linien über St. Thomas die Verbindung nach den übrigen westindischen Plätzen und allen Ländern Europas. Ausserdem laufen noch die französische Compagnie Transantlantique und die niederländische Holland-American-Line eine Menge der Haitihäfen an; an guten Verbindungen fehlt es also wahrlich nicht. Der Kaufmann lässt also seine Post gleich auf den Dampfer bringen; hat er Korrespondenz nach einem Platze im Binnenlande, so wartet er lieber auf die günstige Gelegenheit, dass irgendein Bekannter dorthin reist, ehe er seine Briefe der haitischen Post anvertraut.

Ein naiver Mensch mag fragen: »Ja, wozu ist denn die haitianische Post eigentlich da?« Nun, nur damit der jeweilige Herr Postminister sich in Gemeinschaft mit einem halben Dutzend Briefmarkenhändlern in London, Paris und Leipzig die Taschen füllen kann! Die Sache wird so gemacht. Der Minister bestellt bei der Amerikan Note Company in Neuyork eine neue Serie, möglichst viele verschiedene Werte, Der Stock dieser Marken geht nicht etwa nach Haiti, sondern gleich nach Europa; der Fabrikant zieht es der Sicherheit halber vor, sich von den Briefmarkenhändlern direkt bezahlen zu lassen. Wenn dann die Marken ein paar Monate in Europa gehandelt sind, kommt glücklich ein kleiner Teil auch in Haiti zur Ausgabe; aber nur für ganz kurze Zeit, bis der Minister den Vorrat für erschöpft erklärt und irgendeine alte Serie hervorsucht, die nun einen »Ueberdruck« erhält.

In solche Ueberdrucke ist der Haitianer so verliebt wie in seinen Schnörkel; der Ueberdruck scheint ihm die Seele der Marke zu sein. Alles wird überdruckt, ein Wert in den anderen verwandelt. Man stelle sich die Unsumme von Varietäten vor. Nehmen wir eine Serie mit den Werten: eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, zehn, zwanzig, fünfundzwanzig, vierzig, fünfzig usw. Centimes. Jede Marke erhält nun den Ueberdruck »zwei Cent«, ferner jede Marke den Ueberdruck »drei Cent« usw.; ausserdem werden die Ueberdrucke je nachdem in schwarzer, roter, blauer und grüner Farbe gemacht: so kann man viele Tausende verschiedene »neuer interessanter« Briefmarken herstellen. Nun kommen neue Ueberdrucke für jede neue Regierung hinzu: »Gouvernement provisoire« und so weiter; ferner Jubiläumsaufdrucke aller Art. Neuerdings sind neue Ueberdrucke in Mode: »En piastres fortes«, die besagen sollen, dass der Wert der Marke nicht nach haitianischen Centimes, sondern nach amerikanischen Cents, also zum sechsfachen Preise, angesetzt ist. So geht es weiter mit Grazie ad infinitum! Der Minister trägt natürlich Sorge, dass alle Marken wirklich in den Handel kommen, er erreicht dies, indem er an alle Postämter verschiedene Marken senden lässt. So haben wir in den verschiedenen Plätzen allein an zwei Centimemarken über dreissig verschiedene gangbare Marken erhalten, bald mit Kopf, bald mit Wappen, bald blau, bald rot, bald grün, bald mit diesem, bald mit jenem, bald ohne Ueberdruck, hier in Centimes, dort in amerikanischen Cents. Aehnlich ist es mit den Postkarten; es gibt Weltpostkarten zu ein, zwei, drei und vier haitianischen Centimes (also zu 0,7, 1,4, 3,1 und 2,8 Pfennig), aber auch welche zu ein, zwei, drei und fünf amerikanischen Cents (also zu 4,2, 8,4, 12,6 und 21 Pfennig). Ich kann also eine Karte für 0,7 Pfennig nach Deutschland senden, aber auch 21 Pfennig dafür auslegen, ganz wie es mir beliebt. Ebenso herrscht die äusserste Freiheit für Briefporto; ich kann 7,10 Pfennig anlegen oder auch 50 Pfennig, das ist ganz gleichgültig; eine Taxe gibt es nicht, kein einziger Postbeamter bekümmert sich darum. Meine Chancen für die Beförderung von Briefen sind bei jeder Frankierung gleich gut, wenn ich diese einem fremden Dampfer, und gleich minimal geringe, wenn ich sie der haitianischen Post übergebe. Der Postminister legt denn auch gar keinen Wert auf den Erlös der Marken im Lande; er weiss ganz genau, dass er von den Verwaltern der einzelnen Postämter ganz sicher nichts bekommt: sein Verdienst besteht nur im Handel mit den europäischen Briefmarkenhändlern. Der ist allerdings, wie jeder Handel, der auf die Leute, die nicht alle werden, spekuliert, ein so glänzender, dass beide Teile ihre Säcke füllen können, und dass der Herr Postminister sich nach wenigen Jahren ruhmvoller Tätigkeit als Millionär zurückziehen kann – um das Geschäft seinem Nachfolger zu überlassen.

Alle diese Tatsachen sind natürlich den leitenden Herren des Weltpostvereins recht gut bekannt; es ist mir daher völlig unbegreiflich, weshalb sie diesen Affenstaat dulden, der sich doch nur lustig macht über den ersten aller Vereine der Welt, dessen Mitglied er ist. Die haitianische »Post« ist weiter nichts als ein Briefmarkenhandelgeschäft, und der Weltpostverein kann mit demselben Rechte Herrn Senf in Leipzig als Mitglied aufnehmen und ihm die Erlaubnis geben, alljährlich hundert verschiedene Serien von Senfmarken drucken zu lassen und unter das Publikum zu bringen. Dann würde das Geschäft wenigstens ehrlich betrieben werden, ohne dass jemand Schaden leidet, während durch den haitianischen Briefmarkenschwindel alljährlich Tausende von Leuten durch Verlust von Briefen geschädigt werden. Und diese ganze grosse Betrügerei segelt unter der Flagge der Union Postale Universelle; wenn der Verein heute Haiti hinauswerfen würde, so würde morgen der Schwindel aufhören: selbst die dümmsten Sammler würden streiken und die Briefmarkenhändler würden keinen Groschen mehr in Haitimarken anlegen. In der Folge wäre aber der Postminister gezwungen, aus dem Verkauf im Lande etwas zu ziehen; er wäre genötigt, den Schweinestall ein wenig zu reinigen und das verrottete System ein klein wenig zu reformieren.

Wirklich, du hast ein Kuckucksei ausgebrütet, Tante U. P. U.! So sei vernünftig und wirf den frechen, hässlichen Vogel, der dir das Nest beschmutzt, hinaus! Besser für ihn – besser für dich!

– In Port-au-Prince stieg ich an Bord der »Valdivia«, mit der ich nach Kolumbien fahren wollte. Es war gerade kein Boot an der Werft und da die Barkasse der Post eben zu dem Dampfer hinfuhr, so bat ich den Postdirektor, mich mitzunehmen. Ich fragte den Herrn General, was er an Bord wolle, er erzählte mir mit wichtiger Amtsmiene, dass die »Valdivia« von Neuyork vierzehn mächtige Kisten mit einer neuen Serie von Briefmarken gebracht habe.

Die vorhergehende war gerade zwölf Tage alt!

Vierzehn verschiedene Briefmarken, von jeder eine ganze Kiste voll! Er begann mir die Marken so anzupreisen, dass ich irgendeinen Unrat witterte. Die Marken seien kleine Meisterstücke, Ansichten vom Präsidentenpalast, von Crète à Pierrot, vom Kriegsschiffe »Le Croyant« usw. Sie würden gewiss sehr selten werden, da man sie »ohne Ueberdruck« höchstens eine Woche lang ausgeben würde usw. usw.

Ich hörte zu und zeigte mich sehr interessiert. Nachdem der Herr General und Postdirektor mich genügend eingeseift glaubte, kam er dann mit seinem Vorschlag heraus: ich solle ihm von jeder Kiste die Hälfte abkaufen. Erst forderte er einen fabelhaften Preis, dann aber ging er äusserst schnell herunter, je mehr wir uns dem Schiffe näherten. Als wir über die Gangway zur »Valdivia« hinaufgingen, machte er seine Schlussforderung: fünfzig Dollars! Und ich kann's ihm nicht übelnehmen, wenn er mich für einen ausgemachten Narren hielt, als ich ein so günstiges Geschäft ausschlug.

Mein Taschenatlas belehrt mich: »Die Staatsreligion Haitis ist die römisch-katholische. Alle anderen Religionen werden toleriert.« Unter den »anderen Religionen« werden aufgeführt: Baptisten, Methodisten, Wesleyaner, Anglikaner usw. Von dem Kult des »Vaudoux« weiss mein Atlas gar nichts, ebenso wenig wie eine Reihe von anderen Geographiebüchern, die ich nachsah. Und doch ist der Vaudouxkult, wenn nicht Staatsreligion, so doch Volksreligion in Haiti. In der Tat spielen alle anderen Religionen nicht die geringste Rolle; wirklichen Einfluss haben nur die Freimaurerei in den »besseren« Kreisen und der Vaudouxkult im Volke. Die haitianischen Freimaurerlogen haben allerdings mit der übrigen Freimaurerei herzlich wenig zu tun, sie sind eine alberne, narrenhafte Nachahmung und werden selbstverständlich von den wirklichen Logen nicht anerkannt.

Das gemeine Volk aber ist trotz allen Christentums, trotz aller katholischen und evangelischen Missionare längst wieder in den alten afrikanischen Fetischismus zurückgesunken. Ob die Art des haitianischen Kultus, der in der Anbetung einer Schlange gipfelt, sich auch irgendwo im Innern Afrikas findet, weiss ich nicht; auch sind die Nachrichten, die wir über den Ursprung dieser Religion haben, äusserst vage und wenig überzeugende. Nur darin stimmten alle Reisenden, die über Haiti geschrieben haben, überein – die Moreau St. Mery, Spencer St. John, Samuel Hazard, Tippenhauer, Texier usw. –, dass der Vaudouxkult überall im Lande im Schwunge ist und dass ihm alljährlich Menschenopfer gebracht werden. Ob das nun, wie der Franzose Texier schreibt, »wenigstens fünfzehnhundert im Jahre« sind, oder ob man mit dem haitischen Schriftsteller, dem Mulatten Tippenhauer, der sein Vaterland nach allen Kräften in Schutz nimmt, annehmen will, dass die Menschenopfer »durchaus nicht allgemein« sind, erscheint wenig von Belang: hundert oder tausend – gleichviel, auf jeden Fall werden in diesem von den Mächten anerkannten »christlichen Kulturstaate« Jahr für Jahr eine Menge Kinder geschlachtet und aufgegessen!

Es ist für den Fremden recht schwer, einen Einblick in den Vaudouxkult zu erhalten, den der Haitineger mit einem grossen Geheimnis umgibt. Der bessere Haitianer pflegt zuerst dem Fremden gegenüber die Tatsache überhaupt zu leugnen; erst wenn er sieht, dass man schon etwas von der Sache weiss, bekennt er Farbe, sucht aber nach Möglichkeit alles abzuschwächen. Was also die Reisenden erzählen, verdanken sie entweder einem Zufall oder aber öffentlichen Prozessen, wie dem grossen Prozesse 1864 zu Port-au-Prince unter Geffrard, einem der wenigen Präsidenten Haitis, die nicht Anhänger, sondern Gegner dieses kannibalischen Fetischismus waren. Damals wurden acht Personen, Männer und Frauen, des Menschenopfers und des Kannibalismus – es handelte sich um ein Mädchen von zwölf Jahren – überführt und erschossen.

Meine persönlichen Erfahrungen verdanke ich einem italienischen Kaufmann, der, seit Jahren in Haiti ansässig, mit einer Oberpriesterin zarte Bande unterhielt, die er übrigens – und das ist der Humor davon! – als echter Neapolitaner dazu benutzte, um durch Vermittlung der schwarzen Geliebten den Gläubigen für teures Geld wunderkräftige Tränklein zu verkaufen, die er höchst eigenhändig aus Wasser und Tomatensaft zurechtbraute. Wo mich meine eigenen Erfahrungen im Stiche liessen, habe ich für meine Darstellung die Erzählungen ansässiger Fremden und Einheimischen, sowie die einschlägige Literatur insoweit benutzt, als sie in ihren Mitteilungen vollständig übereinstimmend war; abweichende Momente gebe ich nicht wieder. So, glaube ich, mag mein Bild einigen Anspruch auf Richtigkeit machen.

Die Anhänger des Vaudoux verehren eine ganze Reihe von Gottheiten, als deren höchste hougon badagri, die Schlange, gilt. Man nimmt eine gewöhnliche Natter dazu, die wenig Freude von ihrer Gottheit hat: sie wird nämlich in eine Kiste gesteckt und lebt da so lange, bis sie verhungert ist! Neben der Schlange geniesst Damtala, der Donnerstein, die höchste Verehrung; er liegt auf einem Teller und verrät durch Klappern seine Wünsche. Er kennt die Zukunft; die Oberpriester übersetzen seine Klappersprache den Gläubigen; alle Freitage erhält er ein Bad in Olivenöl. Dieser Gott ist natürlich viel seltener als die Schlange, die man alle Tage fangen kann. Es ist mir gelungen, einen solchen Damtala-Gott zu bekommen; es ist ein sehr schön geschliffener Stein, aber ganz sicher kein Donner- oder Meteorstein, wie die Neger annehmen, sondern ein Steinbeil aus der Karaibenzeit. Die Haitianer finden hier und da einen solchen Stein in den Wäldern, können sich seine Herkunft nicht erklären und nehmen ihn eben als »vom Himmel gefallen«, als Donnerstein, dem man göttliche Verehrung erweisen muss. Die übrigen Gottheiten sind durchaus nicht allgemein, die einen werden in diesem, die anderen in jenem Teile des Landes verehrt. Da haben wir Loco, den Erdbeerbaum, der am Eingang des Tempels steht und den man dadurch verehrt, dass man Gläser, Teller und Flaschen rund um ihn zu Scherben wirft, die Zwillingsgottheit Sango und Bado, die den Blitz und den Wind darstellen, Attascholl, den grossen Weltengeist und Agaou Kata Balayi, den Herrn des Chaos. Da ist ferner Opétè, der göttliche Truthahn, Cimbi Kita, der Herr der Hölle, der durch eine in Blut getauchte Axt dargestellt wird, mit seinen Unterteufeln, und Alagra Vadra, der Gott, der alles weiss.

Der Tempel heisst Honfoû; er liegt stets ausserhalb der Stadt, oft im Walde in einer kleinen Lichtung, die gestampft und geglättet als Tanzplatz dient. Sein Aeusseres zeigt ebensowenig einen Stil wie sein Inneres: eine Hütte, beliebig zusammengebaut aus dem Material, das gerade da ist. Im Tempel steht, etwas erhöht, der Korb mit der heiligen Schlange, die Wände schmücken katholische Heiligenbilder, Illustrationen aus deutschen, englischen und französischen Journalen, ein paar Muschelketten oder alte Fahnenlappen und bunte Papierschnitzel.

An der Spitze einer Vaudouxgemeinde steht ein Oberpriester, der den Namen Papaloi, und eine Oberpriesterin, die den Namen Mamaloi führt; kreolische Verstümmelungen für Papa-Roi und Mama-Roi: Vater und König, Mutter und Königin, fürwahr stolze Namen. Die niederen Priester sind in Namen und Funktionen in den verschiedenen Gegenden verschieden; man kennt hougan, Medizinmänner, die im Umherziehen wanges, das heisst Amulette (Säckchen mit kleinen Muscheln und Steinchen) verkaufen: »points«, die unverwundbar machen, und »chances«, die einer Frau den Geliebten verschaffen. Andere Priester werden Djions oder Aninbindingues, auch Dugaous genannt; sie stehen im Dienste des Oberteufels Cimbi Kita und seiner Knechte Azilit und Dom Pèdre. Das Hauptkunststück dieser Herrschaften besteht darin, auf Wunsch und nach Bezahlung von Gläubigen deren Feinde zu töten, indem sie ihnen die »Seele rauben«, das heisst sie hängen der Feinde Wachsbildchen im Tempel auf und besprechen sie. Diese Sache ist nicht so harmlos, wie man glauben sollte, denn die Gläubigen machen sich nun kein Gewissen mehr daraus, auch den Körper, der ja nun doch »keine Seele mehr hat«, durch ein stilles Giftchen umzubringen. Lavalou ist der Küster; houcibossales nennen sich die Vaudouxleute selbst; langous sind diejenigen, die die Weihen durchgemacht haben. Diese Weihen sind keine Kleinigkeit, vierzig Tage lang muss der Adept in einem ekelhaften Schmutzbade hocken, bis dieses verdunstet; seine Nahrung besteht in dieser Zeit aus Verver, einer widerlichen Mischung aus Mais und Blut.

Innerhalb des Vaudoux gibt es verschiedene Sekten, von strenger und weniger strenger Observanz; die wildeste ist wohl die Teufelssekte des Dom Pèdre. An rituellen Gegenständen haben nur die Trommeln, ausgehöhlte Stücke Baumstamm, mit Hammelhaut überzogen, einige Bedeutung; sie heissen houn, hountor und hountorgri und sind – den Aposteln St. Peter, St. Paul und St. Johannes geweiht. Diese seltsame Vermischung mit dem katholischen Kultus findet sich überall: die höchste Gottheit, die Schlange, gilt als eine Personifikation Johannes des Täufers! Nicht nur hängen katholische Heiligenbilder – neben den Oeldrucken des Deutschen Kaisers, des Zaren, Victor Emanuels, der Königin Victoria – in den Vaudouxtempeln; auch ermahnen die Papalois ihre Gläubigen, recht fleissig in die Kirche zu gehen: sie kennen keinen Konkurrenzneid. Morgens eine römische Messe, nachts Schlangenanbetung, Kinderschlachten und Menschenfleischfressen: das ist echt haitianisch!! Ausser den erwähnten drei Trommeln gibt es noch die grosse Assauntortrommel, die mit der Haut eines verstorbenen Papaloi überzogen ist. Néclesin heisst das eiserne Triangel, das die Gläubigen zum Tempel ruft.

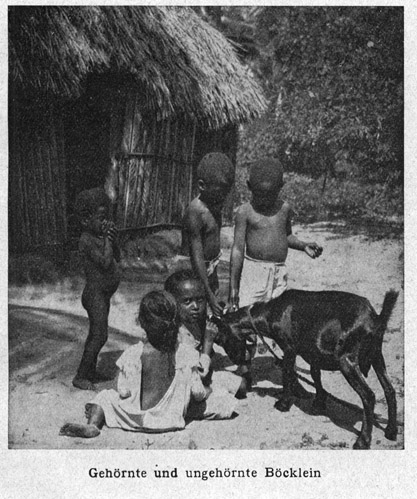

Natürlich kennt das Vaudoux auch Tabus; so gelten Schildkrötenfleisch, Ziegenfleisch, Tomaten und Auberginen als verbotene, Bockfleisch und Maisakassan (Maisbrot) als gesegnete Speisen. Uebrigens sind oft für die eine Familie dieselben Speisen Tabu, die für andere erlaubt sind, und umgekehrt. Zwillinge, Marassas, werden immer verehrt, einerlei ob von Menschen oder Tieren; bei ihrer Geburt werden Feste mit seltsamen Zeremonien veranstaltet.

* * *

Das Triangel klingt durch die Strassen; nur die Eingeweihten verstehen die abgerissenen Töne. Bei Sonnenuntergang eilen sie in den Wald hinaus, durchschreiten den Weg zum Tempel, der mit Pflöcken zu beiden Seiten abgesteckt ist. Auf den spitzen Pflöcken sind schwarze und weisse Hühner aufgespiesst, zwischen ihnen liegen Eierschalen und wunderlich geformte Steine und Wurzeln. Die Gläubigen versammeln sich im und um den Tempel und bereiten sich zu den heiligen Handlungen durch Trinken von ungeheuren Mengen von Tafia vor. Endlich rasseln die grossen Trommeln, auf denen die Musikanten sitzen, die Feier beginnt, man strömt in den Tempel. Zuerst ist ein neuer Adept in den engeren Kreis aufzunehmen, er hat schon die vierzigtägigen Weihen in dem Schmutzbade durchgemacht. Er muss nackt durch ein Feuer laufen, dann aus einem dampfenden Kessel mit den Händen Fleisch greifen und den Anwesenden auf Blättern zum Mahle reichen. Nun tritt der Papaloi hervor. Während die Gläubigen nur mit Sandalen und ein paar zusammengeknüpften roten Taschentüchern bekleidet sind, trägt der Oberpriester noch ein blaues Tuch um die Stirn; von dem Kopfe hängen wie lange Nattern die wilden Strähne verfilzter Haare. Er tritt an den Korb mit der Schlange und schwört ihr Gehorsam; alle Anwesenden wiederholen den Schwur. Houdja-Nihou, die Königin-Priesterin, erscheint, als Bekleidung ein blaues Tuch um die Stirn; sie tritt auf den Schlangenkorb und spielt die Pythia. Jeder bittet die göttliche Schlange um Erfüllung eines Wunsches; dafür gibt man ein Geldstück, das der Papaloi im Hut einsammelt. Die Priesterin prophezeit; wirre Worte, abgerissene Sätze kommen aus ihrem Mund. Nun zieht der Papaloi einen schwarzen Ziegenbock heran, sticht ihm das Messer in den Hals, schneidet den Kopf ab und zeigt ihn den Trommelschlägern. Man fängt das Blut auf und trinkt es mit Rum vermischt. Im Augenblick ist das Tier gehäutet, ausgenommen, zerlegt und auf den Rost gelegt, um gebraten zu werden. Ein Tänzer tritt hervor; ohne sich zu rühren, steht er minutenlang in der Mitte, aber all seine Muskeln zittern. Und langsam, während die Gläubigen das halbrohe Bockfleisch verschlingen, beginnt er sich hin- und herzuwiegen. Die Gemeinde betrachtet einander, die Erregung steigt; bis plötzlich die Priesterin das grässliche Lied anstimmt:

»Leh! Eh! Bomba, hen hen!

Canga bafio tè,

Canga moune dè lé

Canga do ki la

Canga li!«

All die schwarzen Gestalten, Männer und Weiber, springen auf, drehen sich im Tanze, stossen, treten einander, machen gewaltige Bocksprünge, knien am Boden nieder, schlagen den Kopf zur Erde und singen die berauschenden Worte ihrer Königin, die die Trommeln mit einem wilden Rhythmus begleiten. Da hebt der Oberpriester ein langes Messer und alles verstummt. Der grosse Moment ist gekommen: das Opfer des cabrit sans cornes, des »Bockes ohne Hörner«, wird gebracht. Man schleppt das Opfer herein, das durch irgendein Gift halb betäubt ist, manchmal einen Erwachsenen, meistens ein zehn- bis zwölfjähriges Kind. Man führt es in einen schwarzen Kreis, legt ihm zur Weihe ein Bündel mit Haaren und Hornstückchen aufs Haupt. Die Priesterin erwürgt es, der Priester schneidet ihm den Kopf ab. Man zerlegt den Leichnam, um ihn wie den Bock zu braten. Der Blutdurst scheint unstillbar. Der »Dom Pédre« beginnt, der Teufelstanz; wie eine Horde Wahnsinniger springen die Neger durcheinander. Man reisst sich die Lappen vom Leibe, die Glieder verrenken sich, der Schweiss rieselt von den nackten Körpern. Sie beissen einander oder auch sich selbst, springen aufeinander wie die Tiere, reissen sich zu Boden und werfen sich in die Höhe, während der Papaloi alle mit Blut besprengt und die Königin die göttliche Schlange hoch in die Luft hebt. Sie singen nicht mehr, aus ihren Konvulsionen und Delirien klingt nur der eine fanatische Schrei heraus: »Aa-aa-boo-boo!«

Und allmählich geht der Teufelstanz in eine rasende Wollustorgie über, die keine Geschlechter, nicht einmal mehr Menschen und Tiere, lebende Wesen und tote Gegenstände unterscheidet.

Nach Stunden: Erschöpfung; dann: Sauf-, Fress-, Liebesgelage, erneuter Tanz!

Und dieser wahnsinnige Kult ist nicht etwa nur in der Hefe des Volkes verbreitet, er zählt die höchsten Beamten zu seinen Mitgliedern. Toussaint Louverture, der »Befreier Haitis«, und seine Nachfolger, »Kaiser« Dessalines und »König« Christophe, waren selbst Papalois. Kaiser Soulouque (1848-1859) und Präsident Salomon (1882-1888) waren eifrige Förderer des Vaudoux. Präsident Salnave brachte selbst (1868) das Opfer des »ungehörnten Bocks«, d. h. das Menschenopfer, und bei dem Tode des vorletzten Präsidenten Hyppolite (1896) fand man in den Nischen seines Schlafzimmers die Skelette zweier beim Vaudouxkulte von ihm geopferter Menschen. Nur zwei Präsidenten: Geffrard (1860-1867) und Boisrond-Canal (1876-1879) wagten es, dem Vaudouxkult entgegenzutreten; unter ihre Regierung fallen die Prozesse, der anfangs erwähnte 1864 und andere 1876 und 1878 in Port-au-Prince; bei dem einen wurde ein Papaloi, bei dem andern zwei Weiber des Menschenopfers und Kannibalismus überführt und erschossen. Seitdem ist es nicht besser geworden, im Gegenteil: heute werden in Haiti mehr Kinder denn je der Schlange geopfert und von den Gläubigen aufgefressen!

Und solche Präsidenten erkennen die gekrönten Häupter und erwählten Präsidenten aller Völker als »gleichberechtigt« an, einen solchen Staat duldet man im Rate der Völker! Man muss ein Diplomat sein, um das begreifen zu können: ein nicht total verdrehter Kopf wird es nie einsehen!

»Morgen Punkt zehn Uhr Gerichtssitzung!« sagte der Zahlmeister des Dampfers »Präsident« der H.-A.-L., als wir Port de Paix in Sicht bekamen. – »So? Woher wissen Sie das? Haben Sie eine Ladung durch Funkspruch bekommen?« – »Nicht nötig! Seit sechs Monaten habe ich jedesmal hier Termin, wenn wir herkommen; die Sache wird dann stets wieder vertagt. Es ist eine alberne Bagatelle; irgendein armer Teufel hat von Bord ein paar Flaschen Bier gestohlen und wurde von den Zollbeamten dabei erwischt. Diese tranken das Bier dann selber aus, liessen den Kerl einsperren und verschafften mir das zweifelhafte Vergnügen, jeden Monat einmal als Zeuge erscheinen zu müssen, ohne jemals vernommen zu werden.«

»So bleiben Sie doch einfach fort!«

»Geht nicht! Darauf lauert der biedere Richter ja nur. Von dem Dieb kann er nichts bekommen, von den Zollbeamten auch nicht; bleibt der Zeuge: ich. Der Herr wartet nur auf mein unentschuldigtes Fernbleiben, um mir eine Geldstrafe aufzuerlegen!«

»Na, und die bezahlen Sie dann nicht!«

»Nicht bezahlen? Der Herr Richter, der zugleich mit seinem Kramladen der beste Kunde für Kochtöpfe unserer Agentur ist, zieht einfach die Summe von der Rechnung ab. Unser Agent stellt sie der Kompagnie in Rechnung, und das Ende ist, ich muss bezahlen, ob ich will oder nicht. Und deshalb gehe ich lieber pünktlich zur Gerichtssitzung, jedesmal, wenn wir nach Port de Paix kommen.«

Wir gingen am anderen Morgen zu dem Justizpalast; auf neun Uhr war der Termin angesetzt. Da wir einstweilen allein waren, hatte ich Zeit genug, mir das Gebäude, das der schwarzen Themis geweiht war, genau anzusehen. Es bestand aus vier Holzwänden, von denen eine am Boden lag; ein Dach hatte es nicht. Ein Tisch stand in der Mitte, dahinter eine Bank; an den Wänden war eine Reihe von Illustrationen aus der »Vie Parisienne«, der »Berliner Illustrierten Zeitung« und der »Jugend« angeklebt, wahrscheinlich zur Unterhaltung der Zeugen; im Raum hatten ein paar schwarze Ferkel und gelbe Hunde ihr Heim aufgeschlagen. Nach einer halben Stunde erschien ein Mann mit einem Esel, der schwer mit Aktenstücken beladen war; es war der Gerichtsschreiber. Nach einer weiteren Stunde erschien der Richter und einer der Beisitzer; der zweite Beisitzer kam überhaupt nicht, aber das genierte nicht weiter, die Sitzung wurde eröffnet.

Der Gerichtsschreiber setzte eine grosse Brille auf die Nase und buchstabierte langsam die Rolle; die Diebstahlsache stand als erste darauf. Aber der Friedensrichter erklärte gleich, dass diese Sache »wegen ihrer grossen Wichtigkeit« zuletzt verhandelt werden müsse. Inzwischen hatte sich eine Menge Publikum versammelt; auch der arme Teufel, der wegen der zwei Flaschen Bier nun schon sechs Monate im Loch sass, ohne abgeurteilt zu werden, kauerte zwischen vier Polizeisoldaten am Boden.

Der Gerichtsschreiber nahm einen mächtigen Stoss Akten von dem Esel, der neben ihm stand, und rief die Sache auf gegen Chicë Hecatombe Beaufleur, »prévenue (angeklagt) d'avoir exercé le fétichisme sur un enfant«. Nicht ganz leicht zu verstehen, dieses Delikt! Der Haitianer ist zwar dem Namen nach Christ, in der Tat aber Anhänger des Vaudouxkultes, der viele Opfer verlangt. Und wenn auch die Regierung das Opfern von Hähnen und Ziegen geschehen lässt, so tritt sie doch manchmal gegen das Opfern von Kindern ein, das trotzdem jahraus, jahrein in Haiti vorkommt. In diesem Fall war es freilich bei dem Versuch geblieben; das Kind, ein zehnjähriges Mädchen, war der liebenswürdigen Mama weggelaufen, ehe sie ihre Absicht ganz ausführen konnte, und stand nun als Zeuge im Raume. Uebrigens war die Sachlage denkbar einfach, der Tatbestand war durch Zeugen und Geständnis durchaus klargestellt; das Negerweib machte nur den Einwand, dass es nicht bestraft werden könne, da es ja »noch« nichts getan hätte. Trotzdem dauerte dieser Prozess nun schon vier Jahre und füllte einen riesigen Stoss von Akten; das kam daher, dass die Angeklagte fortwährend ihren Namen wechselte. Sie wurde verfolgt als Chloë Hecatombe Beaufleur, aber sie verweigerte die Annahme der Ladung, da sie inzwischen (durch Inserat im Wochenblatt!) den Namen Marie Louise Champagne angenommen hatte. Als sie nach einem halben Jahre eine neue Ladung auf diesen Namen erhielt, existierte eine Frau Champagne schon lange nicht mehr, sondern nur eine Dame Euterpe Mac-Mahon, aus der sich bald eine Delila Carmen Rousseau entpuppte. Wie eine Schlange warf diese schwarze Enkelin des Proteus eine Haut nach der andern ab, immer zur rechten Zeit, um die Ladung zurückzuweisen. »Aglaia Philippine Roosevelt? Aber das bin ich nicht! Ich selbst heisse Sarah Lafayette!« – Und die Akten wuchsen.

Auch heute war die würdige Dame nicht erschienen, war wie dem Gerichtsschreiber, und der wahrscheinlich selbst Anhänger des Vaudoux war, vertagte die Sache gleich auf ein Jahr – der Gerichtsschreiber schrieb: zwei Jahre.

Dann wurde der Fall des Generals Sirius Aurore verhandelt, der den Fiskus um einen Zoll von etwa zehntausend Gourdes betrogen hatte; ihn verteidigte der Advokat General Cosinus der Aeltere mit der ganzen Fülle schwarzhäutiger Beredsamkeit. Von dem Delikt war überhaupt nicht die Rede, der Verteidiger stellte nur die ungeheuren Verdienste seines Klienten um das teure Vaterland im besonderen und um die ganze Welt im allgemeinen in das rechte Licht; nachdem er eine volle Stunde geredet hatte, bedauerte er nur, so wenig Zeit zu haben, um Worte, würdig dieses wahren Helden von altem Schrot und Korn, zu finden. Der Angeklagte bemerkte seinerseits nur, dass ein Mann wie er verlangen könne, dass drei, nicht nur zwei Richter auf der Bank sässen. Aber diesem kleinen Mangel half der ältere Cosinus sogleich nach, mit kräftigem Ruck stiess er den Aktenesel zur Seite und setzte sich an den Richtertisch. Richter oder Advokat – ganz gleichgültig, wenn nur drei Leute dasitzen! Natürlich wurde der Herr General zum Segen für sein dankbares Vaterland sofort freigesprochen.

Dann kam Viktor Alexander Dumas daran, ein einbeiniger Bettler, der seit Monaten im Gefängnis sass, ohne zu wissen weshalb. Seine Akten waren nämlich verloren worden, deshalb wurde die Sache immer vertagt. Auch jetzt setzte der Vorsitzende wieder einen neuen Termin an; aber General Cosinus, der neue Richter, milde gestimmt durch seinen eben erfochtenen Sieg, erklärte, dass die Sache oft genug vertagt worden und dass Dumas freizusprechen sei. Der Vorsitzende protestierte, aber der Gerichtsschreiber, der augenblicklich froh war über jeden Aktenschluss, erklärte, dass er es nun schon mal so aufgeschrieben habe und dass es dabei bleiben müsse. Und er las laut vor: »Viktor Alexander Dumas ist von der Anklage freigesprochen.«

Von welcher? Ja, das wusste kein Mensch! – Der Richter rief den Fall Hippolite Jean Carneval gegen Eva Klotilde Carneval wegen Ehescheidung auf. Während der alte Bettler forthumpelte, kam schweisstriefend ein kleiner Negerbub hergelaufen und brachte dem Zahlmeister eine Karte, die ihn in dringender Angelegenheit zur Hapag-Agentur rief; er bat mich, zu warten, bis er, in zwanzig Minuten etwa, zurückkehre, und ging fort.

Kaum hatte er sich entfernt, als der Vorsitzende den begonnenen Prozess abbrach und den Fall Themistokles Valentin aufrief: unsere Sache. Da ich selbst dableiben wollte, beauftragte ich gleich einen neben mir stehenden halbwüchsigen Bengel, dem Zahlmeister schnell nachzulaufen und ihn zurückzuholen. Das bemerkte der ehrliche Richter und rief sogleich Ferdinand Lassalle Perrin – so hiess wohl der Junge – als Zeugen auf; da dieser aber schon fort war, schickte er ihm drei Soldaten nach, um ihn zurückzubringen. Augenscheinlich waren die Soldaten schneller als Ferdinand Lassalle; sie brachten nach wenigen Minuten den heulenden Bengel zurück, während mein Zahlmeister fortblieb. Und nun entwickelte sich mit unglaublicher Schnelligkeit ein höchst summarisches Verfahren; augenscheinlich wollte der Herr Richter die Zeit wieder einbringen, die er durch sechsmonatige Vertagung verloren hatte. Zuerst wurde der »Zeuge« Ferdinand Lassalle in eine »Ordnungsstrafe« von drei Tagen Gefängnis genommen: eine Minute. Dann wurde der Zahlmeister als Zeuge aufgerufen, und nachdem die vorschriftsmässige Ladung und seine Abwesenheit festgestellt war, in eine Ordnungsstrafe von hundert Gourdes (etwa siebzig Mark) genommen: zwei Minuten. Dann wurde Themistokles Valentin, der arme Teufel, der wegen des Bieres, das die Zollbeamten getrunken hatten, nun schon ein halbes Jahr im Loch sass, rasch freigesprochen und zugleich mit Ferdinand Lassalle aus der Haft entlassen: wieder zwei Minuten. Beide wurden mit ein paar kräftigen Fusstritten von den Soldaten aus dem Justizpalast entfernt, worauf der Vorsitzende die Sitzung aufhob! Die Vertagung der übrigen Sachen besorgte der Gerichtsschreiber auf eigene Rechnung. Ich bin überzeugt, dass ich für meine Person nur aus dem Grunde einer Strafe entging, weil der Richter meinen Namen nicht wusste; sonst hätte er mich gewiss noch rasch mitverurteilt.

* * *

Wenn ein Kind Köpfe zeichnet, malt es einen Kreis, setzt ein paar Striche auf als Haar, ein Dreieck als Nase und ein anderes als Mund. Ob nun Profil oder Enface – – »zwei Augen aber fehlen nie, denn die, das weiss es, haben sie.« Genau so steht der Haitineger zur Jurisprudenz. Bei einem Prozess – »das weiss er« – müssen Richter da sein. Wer, ist gleichgültig; so fungiert der Verteidiger ebensogut als Richter, auch wohl ein Zeuge; ja es soll vorgekommen sein, dass irgendein Angeklagter während der Sitzung einfach den Richter »ablehnte«, das heisst von seinem Stuhle herunterschmiss, sich selbst daraufsetzte und natürlich freisprach! Bei einem Prozess – das weiss der edle Haitianer auch – muss etwas verurteilt werden. Ob das nun gerade der Angeklagte ist oder ein Zeuge, der stets in Gefahr schwebt, oder ein völlig unbeteiligter Zuschauer, wie Ferdinand Lassalle – das ist völlig gleichgültig. Mit Vorliebe werden Kälber, Hühner, Ziegen und Schweine, die irgendwie Streitobjekt zwischen den Parteien sind, verurteilt; sie werden »vom Staat konfisziert«, das heisst vom Herrn Richter geschlachtet.

Eine Farce ist, wie alles in diesem Land, auch die Justiz. Die Gesetze sind nur für die Fremden gemacht und werden auch dann nur in dem seltenen Fall angewendet, dass der Betreffende nicht Geld genug hat, um ihre Tigerklauen in weiche Katzenpfötchen umzuwandeln. Aber vielleicht ist es gut so, denn wenn man die Bewohner dieses schönen Landes mit dem nicht so völlig durchlöcherten Sieb eines europäischen Strafgesetzbuches sieben würde, so würden wohl sehr wenige nur durchschlüpfen, neunundneunzig vom Hundert würden gewiss aus dem Zuchthaus gar nicht mehr herauskommen. Und das wäre doch sehr schade!

Bisher habe ich stets der Ueberzeugung gelebt, dass unter allen Völkern, die in verlogen chauvinistischer, kindisch selbstverherrlichender Art ihrer Jugend Märchenbücher statt Geschichtsbücher in die Hand geben, die Magyaren obenan seien. Ihre Art historischer Forschung hat etwas Verblüffendes in ihrer naiven Frechheit; es ist geradezu rührend, mit welcher Selbstverständlichkeit sie die Heldentaten der Völker, die sie unterdrücken, für sich in Anspruch nehmen; wie sie glauben, mit ein bisschen Druckerschwärze Geschehenes ungeschehen, Ungeschehenes geschehen machen zu können. Zriny als magyarischer Heros – mit demselben Rechte können wir Napoleon als deutschen Helden ansprechen.

Aber ich habe den Magyaren bitter unrecht getan. Vor mir liegt ein dickes »historisches« Buch, das in seiner Unverfrorenheit alle magyarische Wissenschaft weit hinter sich lässt. Es nennt sich »Haiti, Son Histoire et ses Détracteurs«, ist in Washington erschienen und hat einen Haitineger (oder Mulatten), J. N. Léger, zum Verfasser. Wie alle seine Landsleute ist auch Herr Léger ein sehr vielseitiger Mann, er ist Gesandter seines Staates in Washington, ist Rechtsgelehrter, der einen Kommentar über den haitischen Zivilprozess geschrieben hat, ist Pädagoge, der über den öffentlichen Unterricht schrieb usw. Dass er, nebenher, auch General ist, ist bei einem Haitineger ja selbstverständlich. Diesmal zeigt er sich als Historiker, und da darf er sich wohl rühmen, in historischem Unfug geradezu einen Rekord aufgestellt zu haben.

Schon der Titel seines Buches, das in einem greulichen Französisch geschrieben ist, ist recht amüsant. »Haiti, Seine Geschichte und seine Verleumder«. Die »Verleumder«, das sind nämlich alle die deutschen, französischen, englischen und amerikanischen Reisenden, die jemals über Haiti ein Wort geschrieben haben, also die Moreau de St. Méry, die Texier, Spencer, St. John, Tippenhauer usw. Da ist nicht einer, der Gnade vor seinen Augen findet, alle sind sie niederträchtige Lügner. Und mit einer entzückend graziösen Geste lädt Herr General Léger alle Nationen ein, doch sein Vaterland zu besuchen, um sich zu überzeugen, dass es auf der ganzen Welt nirgend einen fortgeschritteneren, freieren Staat, nirgend eine intelligentere, fleissigere und tugendhaftere Bevölkerung gäbe. Nun, ich habe die von der Natur so unendlich reich beschenkte Insel besucht, und ich kann wohl sagen, dass ich alles das, was ich in den Werken über Haiti gelesen, im grossen und ganzen bestätigt gefunden habe, und dass das, was der Herr Léger erzählt, zum grossen Teile glatter Schwindel ist.

Man könnte also mit einem belustigten Lächeln dieses Machwerk aus der Hand legen und mit dem Schweigen übergehen, das es allein verdient, wenn es nicht gerade zu einer Zeit erschienen wäre, wo der Kampf um die Negerfrage nicht nur bei uns akut ist. Es scheint charakteristisch, dass der Verfasser sein starkes und teures Werk von Washington aus zu Rezensionszwecken an die grösseren deutschen Blätter versendet; gewiss hat er es auch allen massgebenden englischen, französischen und amerikanischen Blättern zugehen lassen und ebenso gewiss wird diese Reklame von der haitianischen Regierung bezahlt. Da ist es natürlich, dass manches Fischlein auf diesen Köder anbeisst und das dickleibige Traktätchen vom tugendhaften Nigger für bare Münze nimmt – woher in aller Welt sollte auch irgendein Rezensent plötzlich eine genaue Kenntnis über Haitis Geschichte und seine heutige Kultur haben?

Wir Deutschen haben unsere Niggerfrage erst seit wenigen Jahren, und schon entspinnt sich auch bei uns ein leidenschaftlicher Kampf. Es ist bezeichnend, dass fast die gesamte Presse einmütig für den Neger eintritt; hier und da macht irgendein Blatt eine Ausnahme – eben wenn sich unter seinen Leitern oder Mitarbeitern zufällig jemand befindet, der die Verhältnisse aus eigener Anschauung kennt. Das Ganze scheint mir ein Kampf einiger wenigen Wissenden gegen eine gewaltige Phalanx Nichtwissender zu sein, ein Kampf, bei dem der »Simplizissimus« z. B. Hand in Hand mit dem allerklerikalsten Aloysiusblättchen marschiert.

Woher kommt denn nun unsere seltsame Vorliebe für den Nigger? Ein Blaustrumpf hat einmal ein schlechtes, sentimentales Buch geschrieben und dieses Buch ist uns fast zur Bibel geworden. Der böse Weisse und der gute Schwarze! »Onkel Toms Hütte« ward der Quell unseres Wissens (oder: Unwissens!) durch Generationen hindurch und der verlogene Schmarrn der Beecher-Stowe gilt uns noch heute als Evangelium. Wenn ich ehrlich sein will, muss ich gestehen, dass es mir selbst ebenso ging. Ich habe mich oft mit Amerikanern herumgestritten und von der Höhe meiner humanen, aufgeklärten europäischen Kultur auf die rohen Yankeebarbaren voller Verachtung herabgesehen. Und erst, seit ich den Neger im Negerland kennen gelernt habe, weiss ich, dass die grossen Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die wir mit der Muttermilch eingesogen haben, ihre unerbittlichen Grenzen haben, weiss, dass die französische Revolution nicht für alle Völker der Erde, sondern nur für die weisse Rasse, aus der sie geboren, ihre Gültigkeit hat.

Freilich verdankt der Haitianer einzig und allein diesen Ideen seine Freiheit und seinen Staat und durchaus nicht, wie er gerne möchte, und wie uns auch Herr Léger erzählt, seinem Emanzipationskampfe. Die französische Revolution pflanzte sich schnell in den Kolonien fort, aber es war ein Kampf Weisser gegen Weisse, der Nigger hatte damit nichts zu tun. Und der Weisse selbst beging die unerhörte Dummheit, den Schwarzen als Bruder, als Gleichberechtigten zu nehmen; und dann die andere, ihn zu bewaffnen: so ward Toussaint Louverture französischer Generalissimus. Aber nicht er, nicht »Kaiser« Dessalines, nicht »Präsident« Petion und »König« Christophe rissen Haiti von Frankreich los, sondern die ganze Welt, die gegen Frankreich in Waffen stand, die Engländer, Holländer, Spanier, die der schwachen französischen Besatzung ein längeres Aushalten schliesslich unmöglich machten, und, mehr noch als sie, das gelbe Fieber, das eine Ersatzarmee in kaum einem Jahre fast buchstäblich auffrass, von zwanzig nur einen übrig liess. So ward der erste Sklave ein freier Mann – – zu seinem grössten Unglück!

Der arme Schwarze! Aus seiner paradiesischen afrikanischen Heimat ward er wie ein Tier geraubt, übers Meer gebracht und ins Joch gespannt: sein Leben eine Hölle! Schade nur, dass genau das Gegenteil der Fall war. Seit wir eine Geschichte kennen, ist das Innere des gewaltigen Afrika nichts als eine riesige Mördergrube, ein unendlicher Ozean, in dem immer der Stärkere den Schwächeren auffrisst. Und aus dieser Mördergrube nun brachte man den Sklaven, freilich mit Gewalt, in ein anderes Land, in geordnete Verhältnisse, in denen ihm Leben und Lebens Nahrung und Notdurft gesichert waren.

Wie auch immer sein Los gewesen sein mag, gegen das in seiner afrikanischen Heimat war es unter allen Umständen ein Paradies. Was man auch sagen mag: die Sklaverei unter Weissen bedeutete für den Neger eine starke Verbesserung, nicht aber eine Verschlechterung seines bisherigen Standard of life.

Nun wurde er frei, war allein Herr in seinem Lande. Was war die Folge? Ein gegenseitiges Auffressen, ein Morden, Brennen und Rauben, wie es nie ein anderes Land gesehen hat. Die Führer – sie Menschen zu nennen, dazu gehört ein eigenartiger Mut – waren nichts als blutdürstige Bestien. Die Geschichte dieses ersten Jahrhunderts ist nur eine Kette sinnloser Revolutionen, ein Kampf rohester Kräfte, der durch kein ethisches Moment auch einmal nur bedingt wurde. In erschreckend kurzer Frist sank der Neger, der in französischer Sklaverei auf eine gewisse Kulturhöhe hinaufgehoben war, in die tiefste Barbarei zurück. Vor der »Befreiung« erfreute sich das Land eines ausserordentlichen Reichtums, der Gesundheitszustand war ein ausgezeichneter, in religiöser Beziehung waren die Verhältnisse in gleicher Weise erfreulich. Verbrechen kamen unter der schwarzen Bevölkerung verhältnismässig wenige vor, das Stehlen von Hühnern wurde schon als eines der allerschlimmsten Vergehen geahndet. Heute ist Haiti das verseuchteste Land der Erde, der schlangenanbetende und menschenfressende Vaudouxkult und anderer Aberglaube niedrigster Ordnung haben tiefe Wurzeln geschlagen. Der Alkoholverbrauch, der früher ein ganz geringer war, ist ins Ungeheure gesteigert, Verbrechen schlimmster Art sind an der Tagesordnung. Freilich auf dem Papier ist Haiti ein durchaus moderner Staat, in Wirklichkeit aber eine Farce, deren komische Seiten uns nicht über die vielen traurigen hinwegtäuschen sollen. Läge dieser Negerstaat nicht mitten in Westindien, stände er nicht tagtäglich aufs engste durch die Handelsbeziehungen der deutschen, amerikanischen und französischen Kaufleute mit der Aussenwelt in Verbindung, so würde er sich heute durch nichts von einem innerafrikanischen Negerstaat unterscheiden. Wenn also Haiti heute kulturell noch wesentlich höher steht als die in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts von amerikanischen Philanthropen an der Nordwestküste von Afrika gegründete Negerrepublik Liberia, so trägt das Verdienst hieran lediglich die europäische und amerikanische Kultur, deren Träger immer wieder an allen Punkten des Landes sich niederliessen; ohne dieses Moment würde Haiti heute längst auf den denkbar tiefsten Kulturstandpunkt der afrikanischen Schwesterrepublik herabgesunken sein.

Westindien und die südlichen Staaten der Union sind gewiss für den, der die Negerfrage studieren will, die hohe Schule. Engländer, Franzosen, Amerikaner, Dänen, Holländer und Spanier haben hier versucht, auf ihre Weise mit dem importierten schwarzen Menschenmaterial fertig zu werden: misslungen sind die Versuche überall. Am primitivsten sind die Spanier vorgegangen: das einzige Volk Europas, das sich nicht scheute, sich in grösserem Masstabe mit der schwarzen Rasse zu vermischen. So ist denn heute die Bevölkerung der weiland spanischen Kolonien, Kuba, Portoriko und St. Domingo, eine verwahrloste Mischbevölkerung. Es ist eine eigentümliche Tatsache, die jedem Tierzüchter bekannt ist, dass Bastarde wohl hier und da eine nicht zu unterschätzende Intelligenz zeigen, von Charaktereigenschaften aber stets die der minderwertigen Art annehmen; so steht auch diese Mischbevölkerung in mancher Beziehung zweifellos über dem reinen Neger, in moralischer jedoch ganz gewiss unter ihm. Obwohl nun die Spanier das letzte Volk waren, das die Sklaverei aufhob, müssen ihre Kolonien für diese Betrachtung ausscheiden, da eben die Vermischung eine ungeheure, in manchen Gegenden eine fast vollständige war.

Wenn europäische oder amerikanische Dampfer in die Tropen kommen, so nehmen sie für den viel anstrengenderen Dienst stets eine Ersatzmannschaft. Man frage nun den Kapitän irgendeines Westindienfahrers, welche Mannschaft er vorzieht, er wird gewiss antworten: Leute von Curaçao. Wenn er die nicht bekommen kann, nimmt er Leute von St. Thomas, wenn auch das nicht angängig ist, Leute von Nassau. Nun beachte man: Curaçao ist holländischer Besitz, hier wurde am spätesten die Sklaverei aufgehoben, der Curaçaoneger ist – heute noch – arbeitswillig, fleissig und reinlich, ja zum grossen Teile auch sogar des Lesens und Schreibens kundig. Erheblich früher hoben die Dänen (St. Thomas) die Sklaverei auf, die Folge ist, dass der St. Thomas-Neger von heute viel fauler, viel frecher und auch unbrauchbarer ist als sein Landsmann von Curaçao. Noch viel schwerer aber ist mit den englischen Negern von Nassau und anderen Inseln auszukommen (die Engländer hoben zuerst die Sklaverei auf), jeder Kapitän ist froh, wenn er diese Gesellschaft wieder von Bord hat. Nigger von den französischen Kolonien sind überhaupt nicht zu gebrauchen.

Die Gärten Westindiens sind vielleicht die reichsten und gesegnetsten der ganzen Welt. Durch Jahrhunderte hindurch war der Handel mit Westindien der denkbar lohnendste: heute gibt es kaum eine grosse Dampfschiffahrtsgesellschaft, die auf ihren Westindienlinien auch nur ein Geringes verdient. Ich denke nicht daran, irgendeinem einzelnen Individuum der schwarzen Rasse die Möglichkeit einer höheren Intelligenz und hervorragender Fähigkeiten abzusprechen, in ihrer Masse aber ist die Negerbevölkerung Westindiens und der Südstaaten eine unnütze Drohnenbevölkerung schlimmster Sorte. Die Engländer, die begangene Fehler gewiss nicht zugeben, wohl aber stillschweigend praktisch korrigieren, haben das längst eingesehen. Sie importieren auf ihre westindischen Besitzungen seit Jahrzehnten indische Kulis, wobei sie alle Fehler, die man im vergangenen Jahrhundert mit der Negereinführung gemacht hat, sorgfältig vermeiden. Dieses Experiment scheint sich ausgezeichnet zu bewähren. Die Hindukolonien auf Trinidad, Jamaika usw. florieren ausgezeichnet: so ist wenigstens ein Anfang gemacht, eine Hoffnung ist da, dass alle diese reichen Inseln nach der friedfertigen und gutmütigen, aber durchaus arbeitsunfähigen indianischen Bevölkerung und nach der faulen und tierischen, arbeitsunwilligen schwarzen einmal ein stilles, schönes und arbeitsfrohes Geschlecht beherbergen möchten.

Heute aber sind wir von diesem Ideale noch weit entfernt. Trotz all der schönen Märchen, die uns Herr Léger in seinem famosen Geschichtswerke erzählt. Wie dieser Neger Geschichte macht, möge an einigen Beispielen gezeigt werden.

An der Tatsache der sich ewig wiederholenden zweck- und sinnlosen Revolutionen in seinem Lande kann er natürlich nicht ganz vorbei. Was macht er? Er schreibt aus irgendeinem Schulbuch die Geschichte der deutschen, französischen und englischen Bürgerkriege der vergangenen Jahrhunderte ab und füllt damit über hundert Seiten seines Buches aus. Zum Schlusse meint er dann ganz naiv, dass, was dem einen recht, dem anderen billig wäre! Ganz ähnlich verfährt er, wenn er auf den Vaudouxkult, den er natürlich leugnet, zu sprechen kommt. Er schildert hier eine Reihe von Fällen wüsten Aberglaubens aus – – Ungarn und anderen Ländern, deren Berichte er amerikanischen Sensationsblättern entnommen hat! Die Schuld, dass Haiti heute noch immer nicht ganz die allerhöchste Stufe der Kultur erklommen hat, liegt nach Herrn Léger nicht etwa am Haitineger, beileibe nicht, sondern nur an den Engländern, Deutschen, Franzosen und Amerikanern, die nur darauf ausgehen, sein Land zu bestehlen und dann zu verleumden! Alle die diplomatischen Zwischenfälle, in denen in den letzten Jahrzehnten eine fremde Regierung dem Haitineger, wenn er wieder einmal gar zu frech wurde, den Daumen aufs Auge drückte und ihn mit ein paar blinden Kanonenschüssen zur Raison brachte, erzählt er ausführlich: stets ist auf Seiten Haitis eine Fülle von Recht, vornehmer Gesinnung und diplomatischer Klugheit, stets auf seiten der europäischen Staaten oder der amerikanischen Union eine niederträchtige Handlungsweise und rohe Vergewaltigung. Das alte Lied: der Nigger ist immer das unschuldige Lämmchen, der Weisse der blutdürstige Wolf.

Jedes Land hat die Presse, die es verdient, und also hat Haiti die närrischste Blütenlese von Zeitungen, die man sich denken kann. Jede Revolution schenkt ein paar neuen Blättern das Leben, die alle ebenso schnell verschwinden, wie sie gekommen sind. Ueber neunzig vom Hundert aller Blätter Haitis erreichen nicht das Alter von drei Monaten und ebensowenig einen Leserkreis von etwa hundert Personen; nichtsdestoweniger ist jedes einzelne Journal von seiner Weltmachtstellung felsenfest überzeugt. Und wie der Haitianer sein Land für das erste der Erde hält, wie er stolz von einer Bevölkerung von zwei Millionen spricht, während kaum achthunderttausend Menschen da sind, so bauscht er auch in den Zeitungen jedes kleine Geschehnis zu einem historischen Ereignis ersten Ranges auf. So liest man in dem offiziellen Moniteur die Nachricht, dass in irgendeinem Provinzstädtchen der Angriff irgendeines revolutionären Führers abgeschlagen sei, in folgenden Worten:

»Heute stiessen, beseelt von dem herrlichen Gefühl der Unabhängigkeit, die tapferen Bürger von Vallière den hehren Ruf unerschütterlicher Brüderlichkeit aus. Der schreckliche Feind spie all seine Truppen gegen uns aus; entsetzlich aber war die Lehre, die er erhielt: drei Trommelschläger, ein Trompeter und verschiedenes Andere sind in der Gewalt der Regierungstruppen! Ehre den Generalen Voltaire, Marc-Aurel, Aristide, Mouche d'Or und Sadi-Carnôt! Ehre den Heldenkriegern von Vallière! Ehre den Müttern, die solche Söhne erzeugten!«

Zu bemerken: die Heldenstadt Vallière zählt etwa achtzig (!) Einwohner. Die Trommelschläger waren natürlich Trommeln und der Trompeter eine Trompete. Das »verschiedene Andere« waren Rumflaschen!

Kann man so in dem redaktionellen Teile der Blätter tagtäglich die haarsträubendsten Lügereien lesen, so spiegelt der dem Publikum offenstehende Inseratenteil hier, wie überall, getreu das Bild der Sitten und Gebräuche des Landes wieder.

Jeden Tag treffen wir in jedem Blatt eine Reihe von Anzeigen, worin irgendein Müller anzeigt, dass er in Zukunft Schulze heisse. Wir lernen daraus, erstens: dass es in Haiti Standesämter nicht gibt und dass jeder nach Belieben seinen Namen wechseln kann. Zweitens: dass die Zahl der ehelichen Geburten eine niedrige ist und dass die Leute bald Vaters-, bald Muttersnamen annehmen. Drittens: dass eine erschreckend grosse Anzahl von Leuten es alle Augenblicke nötig hat, den Namen zu wechseln – um des Gerichts willen und der Gerichtsvollzieher natürlich. So lesen wir:

|

Avis. Ich selbst Der Haiti-Neger, in seiner unglaublichen Selbsteinschätzung, sagt in seinem Patois niemals »jo«, sondern »moin« = moi même: Ich, ich selbst, in höchsteigener Person!, der Unterzeichnete, erkläre hiermit dem Publikum im allgemeinen und der Handelswelt im besonderen, dass ich in Zukunft nicht mehr zeichne: Thrasybulos Peter Jonathan, sondern: Nicolas Alexander Marconi, mit demselben Schnörkel. |

So, nun weiss das »Publikum im allgemeinen und die Handelswelt im besonderen« Bescheid; diese schöne Phrase scheint den Negern übrigens ganz ausserordentlich zu gefallen, sie wiederholt sich in jeder Annonce. Nett ist von Herrn weiland Jonathan, dass er sich in Zukunft Marconi nennt; der grosse Italiener wird auf seinen Namensvetter gewiss ebenso stolz sein, wie dieser über die feine »Bildung«, die er durch seine Namenswahl verraten hat. Nur etwas ist von Thrasybulos noch übrig geblieben, das Beste freilich: »la même paraphe«, derselbe Schnörkel! Viel zu faul, um lesen und schreiben zu lernen, setzt sich doch der junge Neger stundenlang täglich hin und übt den Schnörkel, seinen ihm eigentümlichen Schnörkel. Ich habe Schnörkel gesehen, gegen die das Labyrinth des Minotaurus von quadratischer Einfachheit war, Schnörkel, gegen die der gordische Knoten eine simple Kreuzschlinge schien. Bei uns machen Kleider Leute, in Haiti – Schnörkel. Ein stolzer Schnörkel befähigt zum General, zum Minister, zum Präsidenten.

Denn der Schnörkel – – das ist die Seele des Menschen.

So sagte mir ein haitianischer General, der zugleich Advokat, Schuldirektor, Senator und Weisswarenverkäufer war. Und ich muss sagen: er hat recht – – wenigstens soweit die haitianische Seele in Frage kommt!

Aber Christoph Columbus L'Eau de Vie hatte nicht daran gedacht, dass Zeitungen der Oeffentlichkeit gehören und also auch seiner früheren Gemahlin Ariadne zur Verfügung stehen. Was muss er für ein Gesicht gemacht haben, als er zwei Tage später das »Avis« der einst so heiss geliebten schwarzen Gattin las! Leider kann ich die Ehrenrettung nicht wörtlich wiedergeben, obwohl sie gewiss allen haitianischen Lesern sehr viel Freude gemacht hat. Aber Frau Ariadne schildert »die schlechten Sitten« ihres früheren Gemahls Christoph Columbus so eingehend, sie geht so sehr ins allerintimste Detail, dass ihr »Avis« für weisse Leute wirklich unmöglich ist. Nachdem sie den gottlosen Lebenswandel des Gatten genügend an den Pranger gestellt, geht Ariadne zu sich selbst über und schildert in langen Sätzen, ohne, wie ihr Gatte, die teuren Insertionskosten zu scheuen, sich selbst als Muster weiblicher Tugend und Keuschheit. Nie ist eine Frau so sittenrein gewesen, wie Frau Ariadne, nie hat eine so tapfer allen Versuchungen widerstanden. Und nicht nur in ihrer Ehe war sie so musterhaft, auch während der fünf Jahre, die sie nun schon von ihrem Gemahle entfernt lebte, war ihre Treue, ihre Reinheit, ihre Sittenstrenge stets gleich unerschütterlich. Und so zeichnet sie im Vollbewusstsein ihrer Tugend als

Ariadne Jeanne d'Arc Phylloxera

L'Eau de Vie.

Aber, wie alle Frauen der Welt, so kann auch Ariadne nicht enden; sie muss ihr kleines Postskriptum haben. Und dieses Postskriptum, dieses entzückende kleine Postskriptum, das sich die tugendhafte Ariadne nicht versagen konnte, lautet:

»P. S. Ce n'est que l'année dernière, parceque la chair est faible, que j'ai enfanté.«

Auch du, Phylloxera?!

* * *

Um das nun folgende »Avis« recht würdigen zu können, sind ein paar Bemerkungen nötig. Der »Präsident« ist ein Interkolonialdampfer der Hamburg-Amerika-Linie; er ist in St. Thomas stationiert und macht allmonatlich die Runde um die Insel Haiti, deren sämtliche Häfen er anläuft, um die Waren in St. Thomas an die Ozeandampfer weiterzugeben, während die direkten Dampfer der deutschen Linie nur die grösseren Plätze anlaufen. Der »Präsident« ist für grösseren Passagierverkehr eingerichtet, und ist in der Tat ein prächtiger Dampfer, der, erst 1905 gebaut, auch den verwöhntesten Ansprüchen völlig genügt. Es ist daher nicht zu verwundern, dass er die französische und amerikanische Konkurrenz weit in den Schatten gestellt hat, und dass die Insulaner mächtig stolz auf den Dampfer sind, den sie »ihr Schiff« nennen. Und nun geniesse man folgende köstliche, sicher aus warmem Herzen kommende Erklärung.

– Ich hoffe nur, dass sich die Direktion der Dampfer-Gesellschaft dieses glänzende Zeugnis unter Glas und Gold-, nein »Diamant«-Rahmen in ihrem schönsten Beratungszimmer aufhängen lassen wird.