|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

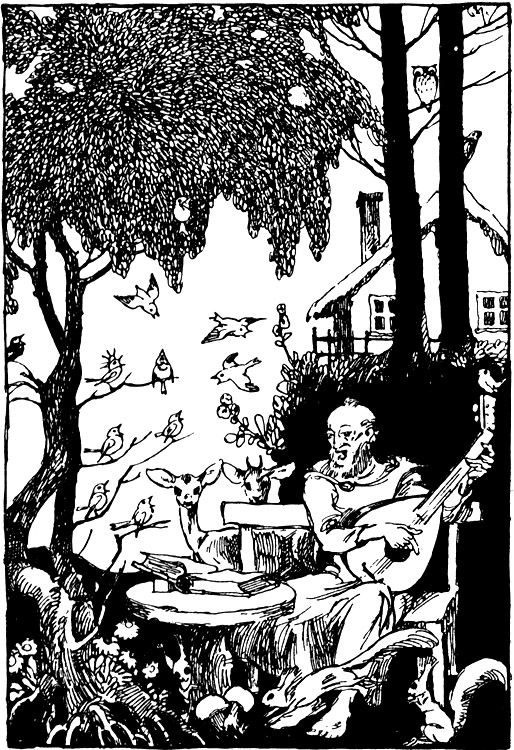

Im dunklen Schwarzwald, so erzählte die Großmutter, stand vor vielen hundert Jahren eine kleine Hütte, tief versteckt im Tale. Meilenweit war keine menschliche Wohnung, und einen Tag lang mußte man wandern, bis man zum nächsten Dorfe kam. Dort wohnte seit langer Zeit ein alter, frommer Einsiedler. Sein Tagewerk war sehr einfach: er lebte in der Natur und mit der Natur, still floß sein Leben in frommer Betrachtung dahin. Mit den Vöglein stand er auf, mit ihnen ging er schlafen, die Bäume und Sträucher, die Blumen und Tiere des Waldes waren seine einzigen Gefährten. Sein Lebenswerk aber war ein großes und langes Gedicht, darin wollte er die Gerechtigkeit Gottes preisen. Schon lange Jahre war er bei der Arbeit, aber da er immer suchte und feilte, und kein Reim und kein Vers ihm schön und rein genug erschien, um den Allmächtigen zu preisen, so kam er nur sehr langsam voran. Alles was er am Tage vorher geschrieben, schien ihm Tags darauf so schal und klein, viel zu schwach, um die Größe des Herrn würdig darzustellen. Aber allmählich, ganz allmählich ging es doch. So fügte sich im Laufe von Sommer und Winter Zeile an Zeile, Strophe an Strophe, immer dicker wurde das in Schweinsleder gebundene Buch, in das er auf dickem Pergamente mit schön gemalten, roten und schwarzen Buchstaben seinen Preisgesang schrieb.

So saß er an einem schönen Sommerabend wieder vor seiner Klause und dachte nach. Vor ihm spielte im Moose seine zahme Turteltaube und pickte die Krümchen auf, die ihr der Alte hingeworfen hatte. Da hörte er plötzlich ein scharfes Pfeifen in der Luft und er sah im pfeilschnellen Fluge einen Habicht auf die Taube herabschießen. Aber auch diese hatte den schlimmen Feind bemerkt, ängstlich schreiend flatterte sie in einen nahen Ginsterbusch. Der Habicht verfolgte sie und jagte sie heraus, da setzte sich die Taube auf die Schulter des Einsiedlers. Das war ihr Lieblingsplätzchen und dort glaubte sie ein sicheres Asyl zu haben. Doch ehe noch der Klausner etwas zu ihrem Schutze tun konnte, hatte sie der Raubvogel schon erwischt und die kläglich schreiende Taube in Stücke zerrissen. Schnell flog er mit seinem Raube davon, zu Füßen des Eremiten aber lagen die zerfetzten kleinen Federn seiner armen Taube.

An dem Tage konnte er an seinem Gedicht nicht mehr schreiben. Er grübelte und sann nach, – und wie er dachte, kam ihm langsam ein böser, banger Zweifel. Was hatte denn die arme kleine Taube Böses getan, daß sie so grausam zerrissen wurde? War das gerecht? Der mächtige Gott im Himmel, der alles sah und alles wußte, konnte er das geschehen lassen? Und doch war es geschehen! –

Und der Alte murmelte und frug: »Gerechtigkeit Gottes? – Gerechtigkeit Gottes?« – So begann sein Zweifel.

Lange Tage konnte er an seinem Werke nicht mehr arbeiten. Aber eines Sonntagsmorgens, als die Sonne so herrlich schien und ringsum im Walde die Vöglein sangen, daß es ihm vorkam, als wäre es ein tausendstimmiger Choral zu Ehren des Höchsten, da saß der Alte doch wieder vor seiner Klause und dichtete. Gerade war ihm ein schöner Vers gelungen, da sah er, wie sich die Sonne am Himmel verfinsterte. Schwarze Wolken zogen auf, ballten sich zusammen, und bald brach ein mächtiges Gewitter los. Der Alte ging in seine Hütte, die Tiere des Waldes aber suchten Schutz vor Regen und Blitz in dem kleinen Ziegenstalle, den er neben seiner Klause erbaut hatte. Blitz um Blitz fuhr in den Wald, ein wahrer Wolkenbruch schien niederzubrechen. Da fuhr ein schrecklicher Blitz herab, begleitet von einem furchtbaren Donnerschlag. Entsetzt blickte der Einsiedler durch die Türspalte: der Blitz hatte wenig Schritte vor ihm in den Ziegenstall eingeschlagen. –

Langsam verzog sich das Gewitter. Als es ganz aufgehört hatte, und die helle Sonne wieder auf den Gräsern und auf den großen Tropfen, die daran hingen, spielte, trat der Klausner heraus, um nach dem Ziegenstall zu sehen. Da bot sich ihm ein schrecklicher Anblick dar. Lisa, seine kleine weiße Ziege, war vom Blitz erschlagen, zwei Hasen, ein Paar Kaninchen, ein kleines Eichhörnchen und ein Rehlein lagen verbrannt und verkohlt auf der Erde. In der Ecke aber stand ein großer, häßlicher Wolf: ihn allein hatte der Blitz verschont. Die Zähne fletschend rannte er davon, indes der Alte die verkohlten Leiber seiner Ziege und der Waldtiere aufnahm, um sie zu begraben.

Seitdem ward der Zweifel des Eremiten stärker und stärker. »Der Herr schickt das Gewitter!« sagte er sich. »Und sein Blitzstrahl hat den Wolf, den frechen, feigen Räuber, verschont und die unschuldigen Tiere erschlagen? – Ist das die Gerechtigkeit Gottes?« – Und wenn er die Nächte lang schlaflos grübelte und sann, so mischte sich in seinen Schmerz über die verlorenen unschuldigen Tiere immer wieder dieser bange Zweifel: »Ist das die Gerechtigkeit Gottes?« –

Seitdem konnte er gar nicht mehr schreiben und dichten, so oft er auch sein Buch wieder hervornahm, er war nicht imstande nur eine Zeile sich auszusinnen. Auch die Freude an den Tieren verlor er, er scheute sich, wieder ein Tier zu zähmen und lieb zu gewinnen, da er den Schmerz fürchtete, wenn ihm auch dieses wieder so grausam entrissen würde.

So beschäftigte er sich mehr und mehr mit den Pflanzen und Blumen. Er pflanzte Winden und Kressen an seine Hütte, pflegte Veilchen und Anemonen. Und als der Winter kam, machte er eine tiefe Grube, in der er die Wurzeln und Zwiebeln aller seiner Pflanzen eingrub und warmes Stroh und Dung darauf legte, um sie vor der Kälte zu schützen, denn in seiner kleinen Hütte hatte er zu wenig Raum. Als nun der erste Schnee fiel, war sein Werk fertig, und er freute sich schon darauf, im Frühling alles wieder ausgraben zu können und die kleinen Blumen groß zu ziehen. Der Winter kam, und es war ein so strenger Winter, wie der Alte noch keinen im Walde erlebt hatte. Aber auch der verging, und als die erste Lenzsonne wieder ins Land blickte, da kroch auch der Einsiedler wieder aus seiner Klause heraus, und machte sich sogleich daran, seine Grube aufzugraben. Es war eine harte Arbeit, denn der Boden war noch hart gefroren. Er mußte einige Stunden den Spaten führen, bis er zu seinen Pflanzen kam. Er hob die ersten Zwiebeln heraus, ein paar Hyazinthenzwiebeln, sie waren vollständig erfroren. Und was er nun herausnahm, Maiglöckchen, Himmelschlüssel, Anemonen, alles, alles war erfroren. Nur ein paar Wurzeln von häßlichem, giftigem Unkraut, die er aus Versehen mit in die Grube geworfen hatte, hatten noch Leben. Da traten dem Alten die Tränen in die Augen und weinend ging er in die Hütte zurück. Dort saß er den ganzen Tag auf einem Fleck und rührte sich nicht, und als der Abend kam, warf er sich auf sein Lager, und es war das erstemal in seinem Leben, daß er nicht zu Nacht gebetet hatte. Schlaf fand er nicht, kein Auge konnte er zutun. »Alle die schönen kleinen Pflanzen sind erfroren,« dachte er. »Nur das Giftkraut, das häßliche, gefährliche Unkraut, ist frisch und voll Saft, als ob kein Winter gewesen wäre! – Ist das die Gerechtigkeit Gottes?«

Er warf sich herum auf seinem Lager und weinte bitterlich, gequält von seinem Schmerze und dem Zweifel: »Wo–wo ist die Gerechtigkeit Gottes?«

Gegen Morgen schlief er auf kurze Zeit ein. Als er erwachte, war sein Entschluß gefaßt: er wollte ausziehen, die Gerechtigkeit Gottes zu suchen. Er kniete nieder und betete zum Herrn um Hilfe und Stärke. Dann stand er auf, wusch sich, verzehrte sein einfaches Frühstück, ordnete alles in seiner kleinen Klause und legte sein Buch mitten auf den Tisch. Endlich schnürte er sein Bündel, nahm den Wanderstab, verschloß die Tür und trat den Weg an.

Wie er schon viele Stunden gewandert war und nicht einmal eine Köhlerhütte angetroffen hatte, kam ihm plötzlich gegen Abend ein Wanderer entgegen. »Grüß Gott!« rief er den Alten an, und der Einsiedler erwiderte: »Grüß Gott!« Da frug ihn der Fremde, woher er des Weges komme und wohin er wolle, und der Alte erzählte ihm, daß er hinaus wolle in die weite Welt, um die Gerechtigkeit Gottes zu suchen. »So geht mit mir,« sprach der Fremde und dem Einsiedler war's recht. Sie gingen eine gute Weile zusammen, und sprachen von diesem und jenem. Derweil sah sich der Klausner seinen neuen Gefährten etwas an. Das war ein gar schöner Mann, ein Jüngling, er hätte ihm wohl zwanzig Jahre gegeben. Seine Gestalt war groß und kräftig, aber das Gesicht war weich und mild und hätte eher einem Mädchenkopfe geglichen. Vom Barte konnte der Alte, der selbst einen dreischuhlangen Bart hatte, auch nicht das leiseste Fläumchen entdecken, dafür aber wallten dem Jüngling die goldenen Locken bis auf die Schultern herab. Seine Kleidung war nicht die eines Bürgers oder eines Bauern, und doch war es auch keine geistliche Tracht. Er hatte ein weites, faltiges, schneeweißes Gewand, das über den Hüften durch einen Gürtel zusammen gehalten wurde, an den nackten Füßen trug er Sandalen, die die Zehen freiließen; in der Hand hielt er oben einen gebogenen Stab, der viel größer war, als der des Einsiedlers.

Nachdem sie wohl zwei Stunden weit gewandert waren, sahen sie plötzlich ein auf einem Berge liegendes, hohes Schloß vor sich. Sie stiegen den Hügel hinan, schlugen an das Tor und begehrten Einlaß und Nachtquartier. Es wurde ihnen geöffnet, und sie wurden freundlich aufgenommen. Der Schloßherr lud sie selbst zum Nachtmahle ein und war so gut und lieb zu ihnen, daß dem Alten ordentlich das Herz aufging. Er sprach denn auch Speise und Trank tüchtig zu und schloß, als er zur Nachtruhe sich auf das weiche Lager legte, das der gute Schloßherr für ihn hatte bereiten lassen, diesen ganz besonders in sein Gebet mit ein. Am anderen Morgen stand er schon früh auf, aber nicht früher als der Schloßherr, der seine Gäste nicht ziehen lassen wollte, ohne sie vorher für ihre weite Wanderung zu stärken. Er saß mit ihnen beim Frühstück und ließ dann noch reichlich Fleisch, Brot, Wein und Obst in ihre Bündel packen, damit sie tagsüber nicht zu darben und zu hungern brauchten. Auch schenkte er jedem von ihnen drei blanke Goldgulden. Als der Einsiedler und sein Gefährte sich zum Aufbruch rüsteten, gab er ihnen selbst noch ein Stück das Geleit und zeigte ihnen den rechten Weg. Dann verabschiedete er sich mit vielen Grüßen und Wünschen, und der Alte konnte ihm kaum noch ein »Vergelts Gott!« zurufen, so gerührt war er über die Güte des Schloßherrn.

Die beiden schritten rüstig fürbaß. Als die Sonne noch am Himmel stand, kamen sie zu einer Quelle; da machten sie Rast, sie lösten ihr Bündel und nahmen ihre Vorräte heraus. In einen Lederbecher gossen sie aus einer Korbflasche, die ihnen der Schloßherr mitgegeben hatte, süßen roten Wein, dazu frisches Quellwasser. Dann tranken sie und ließen es sich gut schmecken. Als sie fertig waren, bat der Gefährte den Alten, die Bündel zu schnüren. Der tat es, wie er aber das Bündel des Fremden schnürte, bemerkte er darin versteckt einen schweren silbernen Becher, der innen vergoldet war. Er erkannte den Becher gleich wieder, denn er war ein Meisterstück der Goldschmiedekunst, und wunderbare Schlachtenbilder waren darin eingegraben. Am Abend hatte ihnen der Schloßherr diesen Becher gezeigt, als das beste Stück, das er habe. Er habe ihn erst kürzlich für teuer Geld von einem Kaufmann gekauft, der ihn aus dem Morgenlande mitgebracht habe, und er wolle ihn nur zu besonders festlichen Gelegenheiten benutzen, so zum Neumond, da sei die Hochzeit seiner Tochter, und da solle der Becher zum Umtrunk dienen. – Und nun hatte sein Gefährte dem Schloßherrn, zum Dank für seine Güte, diesen herrlichen Becher heimlich weggenommen! –

Der Alte war erschreckt, aber er sagte kein Wort. Traurig schnürte er die Bündel und schritt trauriger mit seinem Gefährten weiter. Sie wanderten bis zum Abend stillschweigend nebeneinander. Da kamen sie in ein weites Tal, das war ganz mit reichen Kornfeldern bedeckt. Und ob es auch schon spät war, arbeiteten doch noch eine Menge Leute keuchend auf den Feldern. In der Mitte stand ein großes Haus, auf das schritten sie zu, um ein Nachtlager zu erbitten. Da kam ein spindeldürrer alter Mann an das Tor, der rief ihnen gleich zu, sie sollten sich nur vom Hofe scheren, für Bettler und Gesindel wäre bei ihm kein Raum und wenn sie sich nicht gleich davon machen würden, so würde er seine Knechte rufen und sie mit Hunden davon hetzen lassen. Der Gefährte des Einsiedlers antwortete, er solle sie nur einlassen, sie wollten ja gerne bezahlen, einen Goldgulden ein jeder. Nun ließ sie der geizige Alte herein, doch vorher mußten sie ihm das Geld geben. Zum Schlafen wies er ihnen verfaultes Stroh an, das im Kuhstalle lag, Nachtessen gab er ihnen aber nicht. Am anderen Morgen weckte er sie schon früh aus dem Schlafe, jetzt müßten sie fort, denn er schicke nun seine Leute aufs Feld und könne kein fremdes Pack im Hofe herumlungern haben. Der Alte nahm seinen Stab und ging zum Tor hinaus, doch bemerkte er, daß sein Gefährte noch zurückblieb. Er sah sich um und bemerkte nun zu seinem größten Erstaunen, wie sein Gefährte sein Bündel losschnürte, den Becher herausnahm und ihn dem schmutzigen Geizhals zum Abschied schenkte. Darüber war der Alte fast noch mehr erstaunt, als über den Diebstahl. Aber auch jetzt sagte er zu dem Jüngling kein Wort.

Sie waren lange Zeit weiter gewandert, und in der drückenden Sonnenhitze quälte sie ein schrecklicher Durst. Weit und breit war keine Quelle und kein Bach zu sehen, so mußten sie wohl oder übel immer weiter eilen. Endlich erblickten sie in der Ferne eine armselige, kleine Hütte. Sie eilten hinzu, klopften an und baten um einen Trank. Die armen Leute saßen gerade bei Tisch, trocken Brot war ihre Speise, daneben stand ein kleiner Napf mit Wasser, das war alles, was sie noch im Hause hatten. Aber als die Wanderer ihr Begehren vorbrachten, griff der Vater gleich zu dem Napf und ließ die Fremden zuerst trinken. Diese bedankten sich und gingen wieder hinaus. Draußen sah der Alte, wie sein Gefährte mit einem Steine Feuer schlug. Er entzündete einen Kienspan und warf ihn in das dichte Stroh, das neben der Hütte lag. Im Nu stand diese in Flammen, schreiend und jammernd stürzten die armen Leute, Vater, Mutter und Kinder, heraus; all ihr Hab und Gut war verloren. Der Einsiedler wollte retten helfen, doch zog ihn der Jüngling schnell mit sich fort. Widerwillig folgte der Alte, immer höher stieg in ihm der Groll, den er gegen den Übeltäter hegte.

Da kamen sie im tiefen Wald an eine versteckte Köhlerhütte. Von drinnen erscholl das klägliche, herzzerreißende Geschrei eines Kindes. Die beiden traten ein und sahen ein krankes Kind auf dem Bettchen liegen, das schrie und sich wand in schrecklichen Krämpfen. Drum herum stand die Familie. Der Gefährte des Einsiedlers ließ sich ein Glas geben, zog dann ein Beutelchen heraus und entnahm demselben ein graues Pulver. Das schüttete er in das Glas, mischte es mit Wasser und gab es dem kranken Kinde zu trinken. Da freute sich der Alte und sah seinen Gefährten wieder wohlwollender an, denn er glaubte, daß dieser durch seinen Trank das Kind dem Leben wiedergeben würde. Aber das Kind trank – fiel zurück und war tot. Die Eltern wehklagten und weinten um den Tod des Kindes und mit ihnen der alte Einsiedler. Nur sein Gefährte blieb ruhig, keine Wimper wurde ihm naß. Der erklärte, daß er sich nicht länger aufhalten könne, forderte den Eremiten auf mit ihm zu kommen und bat dann den Vater des Kindes, ihnen den Weg zu zeigen. Dieser fand sich, trotz des Schmerzes, den er durch den Tod seines Kindes erlitten hatte, dazu bereit. Sie schritten rüstig voran, zuerst der Vater des Kindes, dann der Fremde und schließlich der alte Einsiedler, dem die Gesellschaft seines Gefährten immer schrecklicher und unheimlicher vorkam, so daß er bei sich beschloß, bei der nächsten Gelegenheit diesen zu verlassen und allein weiter zu wandern.

Der Weg wurde immer beschwerlicher; eine Stunde wohl waren sie einen steilen Berg hinan gestiegen, nun mußten sie mühsam auf einem schmalen Pfade, der hoch über einem gefährlichen Abgrund hing, einherschreiten. An einer Stelle verlor sich der Weg ganz, ein langes Brett, das von den Jägern dort hingelegt war, diente als Brücke. An der einen Seite war die steile Felswand, an der anderen der furchtbare Abgrund. Da sah der Einsiedler plötzlich, wie sein Gefährte dem vor ihm schreitenden Führer einen heftigen Stoß in den Rücken versetzte, so daß dieser mit einem entsetzlichen Fluch kopfüber in den Abgrund stürzte. Er sah, wie er sich den Kopf an einer vorspringenden Felswand zerschlug, hörte noch mehrmals das Anschlagen an die Felsen und endlich den dumpfen, schweren Fall des Körpers auf den steinigen Boden. Vor Schrecken gelähmt, fiel der Alte in die Knie und sprach schnell ein Stoßgebet für die Seele des unglücklichen Mannes. Als er wieder aufblickte, war sein unheimlicher Gefährte verschwunden, der Einsiedler konnte sich gar nicht erklären, wo er nur auf einmal hingeraten war. Er war im Grunde froh, von der schrecklichen Gesellschaft dieses Diebes, Brandstifters und Mörders befreit zu sein, indessen trieb ihn doch eine innere Stimme, nach ihm zu suchen. Er spähte um alle Vorsprünge und Felskanten, nirgend konnte er ihn entdecken. Schließlich rief er, erst leise, dann immer lauter nach seinem Gefährten. Und als sein Ruf zum dritten Male erklungen war und das Echo der Berge ihn von allen Seiten widerhallte, da sah er plötzlich, wie aus einer Wolke gefahren, den Jüngling dicht vor sich stehen. Er erkannte ihn gleich wieder, es war sein Gefährte, – und doch war es ein anderer. Um die Locken trug er einen goldenen Reif, die Beine waren mit silbernen Schienen gepanzert. Auch die Brust war mit einem Silberpanzer bewehrt. In der Hand trug er statt des Stabes ein mächtiges Flammenschwert, das leuchtete und blitzte wie seine Augen. Und der Alte erkannte ihn nun sofort, es war der Erzengel Gabriel, genau so wie er auf dem Bilde in seiner alten Bibel dargestellt war. Der Engel blieb dicht vor dem Eremiten stehen, sah ihn lange an und frug dann: »Was willst du?« – Der Alte konnte in seiner Verwirrung kaum ein Wort herausbringen, schließlich stammelte er: »Wer – wer bist – du?« – Da antwortete der Engel – und seine Stimme klang wie das Rollen fernen Donners: »Ich bin die Gerechtigkeit Gottes!« – Noch einmal sah der Alte seinen Flammenblick und das Aufleuchten des feurigen Schwertes, dann war die Erscheinung verschwunden. Die Knie schlotterten dem Einsiedler, er mußte sich an den Felsen anklammern, um nicht in den Abgrund hinunter zu fallen.

Langsam ging er zurück, bis er zu einer Stelle kam, wo er sich ohne Gefahr wiedersetzen und über seine wundersamen Erlebnisse nachdenken konnte. Lange konnte er überhaupt keinen Gedanken fassen, er sagte nur immer vor sich hin: »Die Gerechtigkeit Gottes? Das ist die Gerechtigkeit Gottes? Den Guten bestehlen – den Geizigen beschenken – den braven Armen ihr Haus verbrennen – das unschuldige Kind vergiften – und dessen Vater, der ihnen den Weg zeigte, ermorden – das, das ist die Gerechtigkeit Gottes?« Und der Schmerz und der böse Zweifel nahmen so vollständig Besitz von ihm, daß sie sein ganzes Sinnen und Denken ausfüllten.

Während er noch so dalag, wurde er plötzlich von einem Trupp Bewaffneter aufgeschreckt. »He, Alter, habt ihr den Köhlerhannes nicht gesehen? Er soll diesen Weg gegangen sein!« – »Wen?« frug der Alte. »Den Köhlerhannes, den größten Mörder und Mordbrenner des Landes!« Und die Leute – es waren Reisige des Bischofs – erzählten von den Mordtaten des Mannes und sagten, daß sie ihm schon lange auf der Spur seien, aber ihn noch nicht hätten erwischen können. Und dann beschrieben sie ihm den Mörder ganz genau: roter Bart, wirre rote Haare, ein grauer, stechender Blick. Der Alte erstaunte: genau so hatte ihr Führer ausgesehen. Er erzählte den Kriegsleuten das Abenteuer, das er soeben erlebt hatte. »Dem ist gerecht geschehen,« riefen diese, »und Euer Reisegefährte hat ein gutes Werk für das ganze Land getan! Der Bischof wird ihn schon belohnen, wenn er zu ihm kommt!« –

Der Alte schritt unterdessen mit den Kriegsleuten weiter und erzählte ihnen auch, wie sein Gefährte das kranke Kind des Mörders vergiftet hätte. Und zu seiner Verwunderung sagte der Anführer der Reisigen: »Das war ein kluger und frommer Mann, Euer Gefährte! Nur Gutes hat er dem Kindlein getan. Noch war es rein und unschuldig, und so geht's jetzt in den Himmel ein. Wär's aber aufgewachsen und groß geworden und hätte immer das schlimme Beispiel gesehen von seiner Mutter, der Diebin, und seinem Vater, dem Mörder, da wär's auch bald ebenso schlecht geworden, wie diese, und wär an den Galgen gekommen oder aufs Rad statt in den Himmel!« –

An der nächsten Straßenbiegung trennte sich der Einsiedler von den Bewaffneten und schritt allein weiter. Die Nacht schlief er im Walde, am anderen Morgen aber setzte er früh einen Weg fort. So kam er dann bald an die Stelle, wo sein Gefährte das Haus der armen Leute in Brand gesteckt hatte. Er scheute sich heranzugehen und wollte seitab biegen, aber schon hatte der Mann ihn gesehen und kam mit großen Sprüngen auf ihn zugelaufen. Er faßte ihn bei der Hand, schüttelte sie und umarmte ihn ein um das andere Mal. »Wo ist euer Gefährte?« rief er, »ihm und Euch verdanken wir unser Glück!« – Erstaunt frug der Alte, was es denn gebe? Da sagte ihm der Mann: »Arm waren wir und glaubten gar nichts mehr zu haben, und jetzt sind wir reich! – Wie wir den Schutt wegnahmen von der Brandstätte, um zu sehen, ob denn gar nichts mehr heil geblieben, da fanden wir im Boden des Kellers versteckt einen Schatz, viele tausend Goldgulden! Und das verdanken wir nur Euch!«

Verwirrt machte sich der Alte von dem dankbaren Manne los und schritt weiter. Gegen Abend kam er in das Tal, wo der Geizige wohnte. Er klopfte ans Tor, um Nachtlager zu begehren, aber niemand öffnete ihm. Da das Tor offen war, so ging er in den Hof, und als er auch hier niemanden fand, in das Haus. Da saß am Tische der magere Geizhals und war tot. In der Hand hielt er den Becher, den ihm der Gefährte geschenkt hatte. Der Alte nahm den Becher und untersuchte ihn genau und fand, daß er innen ganz mit einem furchtbaren, tödlichen Gifte bestrichen war, das jeden Trunk, den man hineintat, sofort in den schrecklichsten Gifttrank verwandelte. Nun erkannte er, weshalb sein Gefährte dem gastfreien und mildtätigen Schloßherrn den gefährlichen Becher weggenommen und ihn dafür dem geizigen Leuteschinder geschenkt hatte. Er nahm schnell den Becher und warf ihn tief in einen verlassenen Brunnen. Dann eilte er aus dem Hofe heraus.

Er wanderte die ganze Nacht durch und den folgenden Tag, bis er gegen Abend wieder bei seiner Klause im Walde ankam. Er war so müde, daß er gleich einschlief; und er schlief und schlief bis in den hellen Tag hinein. Als er endlich wieder aufwachte, fühlte er, wie ein frisches Leben in seinem Innern pulste. Er kniete hin und betete und dankte dem allmächtigen Gott, daß er ihn hatte erkennen lassen, wie weise und gerecht er sei. Und er gelobte, wenn er einmal eine Tat des Herrn nicht begreifen und verstehen könne, nie wieder zu zweifeln an seiner Allmacht und Allgerechtigkeit.

Dann stand er auf und nahm sein Buch zur Hand und seine Feder. Er konnte gar nicht rasch genug schreiben, so drängten sich ihm die Worte und Verse, die er ersann zum Preise der Gerechtigkeit Gottes. Er schrieb bis zum Abend und wieder den folgenden Tag und die nächsten Tage, bis sein ganzes Buch voll war von herrlichen Strophen. Darauf ersann er die schönsten Weisen und Melodien für seine Verse und setzte sich hin und sang sie zum Preise Gottes. Die Vöglein kamen hinzu und lauschten den frommen Klängen und saßen oft in ganzen Scharen um den Einsiedler herum. Eines Sonntags morgens aber, als der Alte gerade wieder eine mächtige Strophe gesungen hatte, da schlug ein Buchfink an und sang genau die Melodie des Alten nach. Nun bekamen auch die anderen Vögel Mut und bald fing eines nach dem anderen an und jubelte und schmetterte und tirilierte, daß es eine helle Freude war. Allmählich lehrte der Alte die Vöglein alle Weisen und Melodeien, die er konnte, und nun sangen sie zusammen Tag und Nacht, bis an sein seliges Ende.

Auch als der alte Einsiedler gestorben und ihm von frommen Leuten neben seiner Klause ein Grabhügel gemacht war, den rings Efeu und Farren bedeckten, blieben die Vöglein an jener Stelle und sangen und pfiffen immer wieder und wieder die Weisen des frommen Mannes. – Noch heute aber nennt man deshalb jene Stelle im dunklen Schwarzwald, wo der alte Klausner begraben liegt, »den Singwald des Herrn!«

Das ist die Geschichte von der Gerechtigkeit Gottes!