|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Konnetable von Armignac heiratete ihres hohen Ranges und Vermögens halber die Gräfin Berthe, die längst ein Auge auf den kleinen Savoisy geworfen hatte, den Sohn des Kämmerers Seiner fast kranken Majestät, des Königs Karl des Sechsten.

Der Konnetable war ein roher Kriegsmann von wenig vorteilhaftem Aussehen, eine ehrliche Haut, aber gelb und gegerbt von Sonne und Wind und haarig über und über. Die Worte, die ihm aus dem Munde kamen, waren so wenig gewaschen wie er selber. Er war ein gewaltiger Haudegen, doch nichts weniger als eine ziselierte Damaszener Klinge. Immer roch er nach dem Staub und dem Schweiß der Schlachten; immer träumte er von Gefecht und Gemetzel; er war ein großer Stratege, ausgenommen auf dem Schlachtfeld der Liebe. Hier war er nichts als ein roher Landsknecht. Er machte mit den Schüsseln, die ihm die Liebe vorsetzte, allzu kurzen Prozeß wie einer, der mit seinen Gedanken überall eher ist als beim Essen. Das lieben aber die Damen ganz und gar nicht, sondern wie sie mit Leib und Seele bei der Sache sind, so verlangen sie es mit Recht auch vom Manne. Kurz, sein ruppiges Leder und die zarte weiße Haut der Gräfin gingen schlecht zusammen, wenn sie gleich kopuliert waren, und die Träume seiner Frau beschäftigten sich mehr denn je mit dem genannten Charles de Savoisy und vice versa.

Und nicht nur in Träumen beschäftigten sie sich zuletzt miteinander, sondern da beiden der Sinn nach derselben Musik stand, hatten sie gar bald ihre Noten und Instrumente auf denselben Ton gestimmt, und die Königin Isabelle war es, der zuerst auffiel, daß das Pferd des Herrn von Savoisy öfter in dem Stall ihres Vetters, des Konnetable, gesehen wurde, als im Königspalast bei Sankt Paul, wo der Kämmerer wohnte, seitdem sein Schloß, wie jedermann weiß, auf Betreiben der Universität zerstört worden ist.

Diese gewitzigte Fürstin befürchtete einen schlimmen Ausgang der Sache für ihre Base; sie wußte, daß der Herr Konnetable mit Stich und Hieb so freigebig war wie ein Priester mit seinen Segenssprüchen.

Und als sie eines Tages in der Kirche am Weihwasserkessel mit ihrer Base zusammentraf, die gleichzeitig mit Savoisy ihre Finger in die Schale tauchte, da machte die genannte ganz und gar durchtriebene Königin eine bedenkliche Miene.

»Meine Liebste«, sagte sie, »kommt es Ihnen nicht so vor, als ob Blut in dem Wasser wäre?«

»Hohe Frau«, antwortete Savoisy, »die Liebe erschrickt nicht vor Blut.«

Diese Antwort gefiel der Königin. Sie schrieb sie sich hinter die Ohren und bekam später Gelegenheit, daran zu denken. Das war, als ihr Herr, der König, einen ihrer Liebhaber umbringen ließ, denselben, dessen Gunst bereits in dieser Geschichte ihren Anfang nimmt.

Nichts indessen ist so vorsichtig als Liebe in ihrem ersten Frühling; nichts ist da den Liebenden so heilig als das Geheimnis ihres Herzens. Ihr Glück scheint ihnen noch einmal so schön unter dem Schleier des Mysteriums, und die hunderterlei Listen und Betrügereien, die nötig sind, empfinden sie als die stärkste Würze ihrer Seligkeit. Aber oft genügt ein Augenblick, um all diese Klugheit und Vorsicht zuschanden zu machen. So eine arme Frau verfängt sich in ihrem Glück wie in einem Netz, und der Geliebte denkt nicht mehr an all die tausend Kleinigkeiten, die ihn verraten könnten. Ein abgerissener Knopf, ein paar vergessene Sporen, eine ausgegangene Ärmelfranse, irgendein hämischer Zufall, und das Unglück ist geschehen; das Schwert fährt brutal dazwischen, und oft genug steht der blutige Tod am Ende eines so lustigen Spiels. Aber ein rechter Verliebter macht auch dem Tod keine böse Miene, denn es gibt unrühmlichere Arten zu sterben als durch den Degen des Ehemannes. Vielmehr ist ein solcher Tod als ein ganz besonders glücklicher zu preisen, wenn man anders beim Tod von Glück reden darf.

Also tragisch aber endete die Liebe zwischen der Frau Konnetable und Charles de Savoisy.

Eines Morgens bei seinem Erwachen sah der Konnetable eine gute und freundliche Stunde vor sich; er hatte mit seinen Leuten den Herzog von Burgund bei Lagny in die Flucht geschlagen, und so kam ihm der Einfall, seiner lieben Frau einmal ›Guten Morgen‹ zu wünschen. Sanft und zaghaft wollte er sie aufwecken, damit sie nicht böse werde; sie aber war so eingemummt in den dicken Schlaf des Morgens, und ohne die schweren Augenlider zu öffnen, sagte sie:

Das war ein Heiligenname, der nicht zu den Patronen des Konnetable gehörte. Ohne sich weiter um seine Frau zu kümmern und mit blutunterlaufenen Augen und bloßem Degen stürzte er nach der Kammer, wo die Zofe der Gräfin schlief; er dachte ganz richtig, daß die ihre Hand mit im Spiel haben könnte.

»Verteufelte Kupplerin«, schrie er, »sprich dein Gebet, du mußt sterben, und das wegen eines gewissen Charles, der durch die Träume der Herzogin geht.«

»Ach, gnädiger Herr«, antwortete das Mädchen frech, »Ihr habt wohl selber geträumt?«

»Nicht gefackelt!« brüllte der Konnetable. »Wie eine Fliege auf eine Stecknadel, so spieße ich dich auf mein Schwert, wenn du mir das geringste verheimlichst.«

»Spießt mich«, schrie das Mädchen, »von mir werdet Ihr nichts erfahren.«

Das war eine tapfere Antwort. Aber der Konnetable in seiner Wut hatte dessen nicht acht. Er stieß dem Mädchen sein Schwert in den Hals und raste zurück nach dem Zimmer seiner Frau. Unterwegs auf der Treppe begegnete ihm sein Stallmeister, den das Geschrei der Zofe aufgeweckt hatte.

»Schau einmal oben nach«, sagte der Konnetable zu seinem Diener, »es scheint mir, daß ich die Billette ein wenig zu heftig gekitzelt habe.«

Nach diesen Worten stürmte er in das eheliche Schlafgemach.

Dort im Angesicht der Gräfin riß er seinen Sohn aus dem Bett, der geschlafen hatte wie ein Engel, und zerrte ihn vor das Lager der Mutter, die, von dem Geschrei des Knaben erweckt, in die Höhe fuhr. Mit Schreck und Erstaunen sah die Mutter ihren Liebling an der Hand ihres Gemahls, dessen rechte Hand mit Blut überlaufen war und der sie aus roten Augen fürchterlich anstierte.

»Was gibt's?« stotterte sie.

»Schöne Frau«, antwortete der Mann der raschen Tat, »ist dieses Kind der Sohn meiner Lenden, oder ist es der Bankert des Savoisy, Eures Freundes?«

Bei diesen Worten erbleichte die Gräfin. Wie eine Löwin auf ihr Junges warf sie sich auf ihr Kind. »Er ist Euer Sohn«, rief sie.

»Wenn Ihr den Kopf des Kindes nicht zu Euren Füßen sehen wollt, berichtet und antwortet mir wahr und wahrhaftig. Ihr habt einen Geliebten?«

»Was soll das?«

»Wer ist es?«

»Nicht Savoisy, und ich kann Euch nicht den Namen eines Mannes nennen, den ich nicht kenne.«

Da ergriff der Konnetable den Arm seiner Frau und erhob sein Schwert. Damit schnitt er ihr das Wort vom Munde ab; aber sie warf ihm einen stolzen und kalten Blick zu. »Oh, töte mich«, rief sie; »aber rühre mich nicht an!«

»Nein, du sollst leben«, antwortete der Mann. »Du sollst härter gestraft werden als mit dem Tod.« Mit diesen Worten verließ er das Zimmer. Er wollte ihr keine Zeit lassen zu Bitten und Tränen und den tausend weiblichen Listen und Verschlagenheiten, gegen die er, wie er wohl wußte, ohne Waffen gewesen wäre.

Er rief alle seine Leute zusammen, und alles zitterte bei seinem Anblick; es war ihnen nicht anders, als ob der Jüngste Tag gekommen sei und sie ständen vor dem ewigen Richter.

Keiner von ihnen wußte, was der Konnetable hinter seinem peinlichen Examinieren und Verhören im Schild führte, keiner konnte ihm was Rechtes sagen; aber soviel wurde ihm doch klar aus dem vielen Hin und Her, daß kein männlicher Schloßbewohner seine Finger in die schmutzige Sauce getunkt hatte – mit Ausnahme eines Hundes, den er im Garten als Wächter aufgestellt und der stumm geblieben war. Der Konnetable ergriff das Tier und erwürgte es zwischen seinen Fäusten. Mit großen Schritten ging er im Saal auf und ab, und seine Wut folgte ihm auf den Fersen. Erst mit der Zeit wurde er ein wenig ruhiger und überlegte. Nicht anders als durch den Garten konnte der Vizekonnetable in das Haus gekommen sein; denn von dort führte eine kleine Pforte nach dem Ufer des Flusses hinaus.

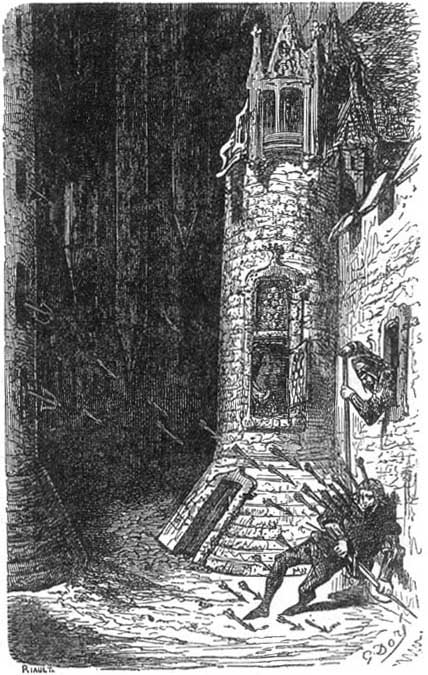

Nämlich es lag dieser Palast Armignac, das sei gesagt für diejenigen, die es nicht schon wissen, im Viertel von Sankt Paul, ganz in der Nähe der damaligen königlichen Hofhaltung, ungefähr auf der Stelle, wo man später das Schloß derer von Longueville gesehen hat. Das steinerne Hauptportal des Schlosses in der Rue de Saint-Antoine war wohlverwahrt und befestigt; ebenso war die hohe Mauer längs des Flusses gegenüber der kleinen Insel, die man die Kuhinsel hieß und wo heute der Kieshafen angelegt ist, mit Trutz- und Schutztürmen versehen und unübersteigbar. Eine Zeichnung davon besaß lange Zeit der Herr Kardinal von Duprat, der Kanzler des Königs.

Je mehr der Konnetable nachdachte, desto mehr hefteten sich seine Gedanken an jene kleine Gartenpforte, und er dachte sich einen Plan aus, wie man ihm keinen bessern hätte schenken können und womit er den galanten Eindringling fangen mußte gleich einem Hasen in der Schlinge.

»Beim Schwanz des Teufels«, rief er, »der Hörnerlieferant soll mir nicht entgehen, und ich habe Zeit, darüber nachzudenken, was ich ihm für einen Empfang bereiten will.«

Und folgendes war der Kriegsplan des haarigen Konnetable, der noch vor wenigen Tagen den guten Herzog Johann ohne Furcht vor sich hergejagt hatte wie Spreu im Winde. Eine Anzahl seiner ergebensten Armbrustschützen postierte er in die Mauertürme am Flußufer und gab ihnen Befehl, ohne Ansehen der Person, die Frau Konnetable ausgenommen, jedermann niederzustrecken, der Miene machen sollte, sei es bei Tag oder bei Nacht, sich aus dem Garten zu stehlen oder jemand hineinzulassen. Dieselben Maßregeln traf er am Hauptportal.

Allen Hausbewohnern, den Kaplan inbegriffen, war es unter Todesstrafe verboten, das Haus zu verlassen. Die Überwachung der Straßen, die von zwei Seiten her auf den Palast zuführten, vertraute der Konnetable den Soldaten seiner Leibwache: so war es ganz unmöglich, daß der nicht brühwarm ergriffen wurde, der ahnungslos zur gewohnten Stunde angezogen kam, um sonder Rücksicht dort sein Banner aufzupflanzen, wo der Herr von Armignac allein das Recht dazu besaß.

Kein noch so schlauer Fuchs konnte diesen vielfachen Fallen entgehen, es sei denn, daß ihm Gott seine besondere Hilfe gesandt hätte, etwa wie sie dem heiligen Petrus durch unsern Herrn und Heiland widerfuhr, der ihn verhinderte, in der Tiefe zu versinken, als er eines Tages auf den Einfall kam und versuchen wollte, ob das Wasser etwa Balken hätte.

Der Konnetable hatte einen Strauß mit denen von Poissy auszufechten, und kaum von der Tafel aufgestanden, mußte er sich unverweilt zu Pferd setzen. Das wußte die arme Gräfin und hatte darum schon am Abend vorher den Savoisy zu dem Zweikampf geladen, bei dem sie ausnahmslos die Stärkere blieb. Während nun aber der Konnetable damit beschäftigt war, aus seinem Schloß eine Mördergrube zu machen, und jeden nur möglichen Zugang mit seinen eigenen Leuten wohl verwahrte, verlor auch die Schloßfrau ihre Zeit nicht mit Strumpfstricken und Allotria.

Zunächst erfuhr sie von der unglücklichen Zofe, die sich mit Hilfe ihrer letzten Lebensgeister zu ihrer Herrin geschleppt hatte, daß der gehörnte Herr von nichts und nichts wisse; und bevor ihr der Tod vollends die Kehle zuschnürte, gab sie ihrer geliebten Gebieterin die tröstliche Versicherung, daß sie ihrer Schwester, der Wäscherin, vollkommen vertrauen könne, als welche sich gern in tausend Stücke hacken lassen würde, nur um der gnädigen Frau zu gefallen. Es sei das die schlaueste und verschlagenste Gevatterin im ganzen Stadtviertel und, wie männiglich wisse, das famoseste Kuppelweib auf zehn Meilen im Umkreis.

Die Gräfin beweinte ein wenig den Tod ihrer guten Zofe, dann schickte sie nach der Wäscherin und riet mit ihr hin und her, wie es anzustellen sei, den armen Savoisy zu retten. Die beiden Frauen beschlossen zuerst, ihn von dem Argwohn des Schloßherrn zu benachrichtigen, damit er es sich gesagt sein lasse und fein zu Hause bleibe.

In dieser Absicht belud sich die Wäscherin mit einem ungeheuren Pack schmutziger Wäsche und wollte damit das Schloß verlassen. Aber unter dem Portal stieß sie auf einen Bewaffneten, der sich taub stellte gegen alles, was sie vorbrachte. Da entschloß sie sich zu einem ganz absonderlichen Akt von Selbstverleugnung, sie suchte dem Soldaten von seiner schwachen Seite beizukommen, und das gelang ihr auch mit den ihr geläufigen Mittelchen vollkommen, trotzdem der Mann vom Kopf bis zu den Füßen in Stahl und Eisen verpackt war. Aber hinaus ließ er sie hinterher doch nicht. Sie probierte es dann noch mit einem schönern und jüngern, ob er nicht galanter wäre, aber keiner von allen, weder Hellebardier noch Armbrustschütze, wollte sie durchschlüpfen lassen und wenn es auch durch ein Mauseloch gewesen wäre. »Ihr seid recht garstig und undankbar«, rief sie, »so wenig Gleiches mit Gleichem zu vergelten.« Infolge dieser Scharmützel aber wußte sie nun wenigstens, was die Glocke geschlagen hatte, und kam zurück, um ihrer Herrin Bericht zu erstatten. Aufs neue hielten die beiden Frauen Rat. Sie brauchten aber nicht soviel Zeit, als nötig ist, zwei Halleluja zu singen, um in Anbetracht dieses ganzen Kriegsapparats, dieser Wachen, Besatzungen, Vorposten und all der verdächtigen, unheimlichen, teuflischen Anordnungen und Befehle, besonders mit Hilfe des sechsten Sinnes, der den Frauen verliehen ist, zu erkennen, welch unfehlbare Gefahr den Geliebten bedrohte.

Zugleich erfuhr die Gräfin, daß es ihr persönlich freistand, zu gehen, wohin sie wollte. Sie glaubte also nichts Besseres tun zu können, als von ihrem Recht Gebrauch zu machen. Aber sie kam nicht weit. Schon in Steinwurfslänge vom Portal kehrte sie wieder um; denn sie hatte bemerkt und gleich verstanden, daß ihr Herr vier Pagen befohlen hatte, der Gräfin unweigerlich das Ehrengeleit zu geben, und ebenso zwei bewaffneten Schildwachen, ihr zu folgen wie ihr Schatten. Die arme Frau Konnetable kam in ihr Zimmer zurück und weinte heftiger als alle heiligen Magdalenen zusammen, die man je in Kirchen und Kapellen auf frommen Bildern gesehen hat.

»Ach!« rief sie ein über das andre Mal, »mein armer Freund soll vernichtet werden, ich soll ihn nicht mehr wiedersehen, dessen Worte so süß, dessen Liebkosungen so köstlich waren. Ich soll ihm nicht mehr die zarte Wange streicheln, nicht mehr die süße Stimme hören; das liebe Haupt, das so oft auf meinen Knien geruht, wird blutend in den Staub sinken. Könnte ich doch meinem Mann an seiner Stelle einen unnützen Hohlschädel unterschieben, einen lausigen Grindkopf an Stelle dieses duftigen Lockenhaupts.«

»Wenn es nur das ist!« rief die Wäscherin; »können wir da nicht den Hundejungen, der mir ergebener ist als ein Hund selber, denn er liebt mich und ist mir zum Überdruß – können wir den nicht in ritterliches Gewand stecken und ihn also aufgeputzt an die verhängnisvolle Pforte bringen?«

Um die Lippen der Gräfin legte sich ein böses Lächeln.

»Gebt acht«, nahm die Wäscherin von neuem die Rede auf; »wenn die Soldaten den Tolpatsch hingestreckt haben, werden sie eiliger nach dem Weinfaß laufen als Nonnen nach der Mette.«

»Aber wird der Herr den Buben nicht erkennen?«

Und die Gräfin versank in Nachsinnen. Sie griff sich ans Herz: »Ach, nein«, rief sie, »es muß ein Edelmann sein; in dieser Sache muß edles Blut fließen.«

Sie dachte von neuem nach. Plötzlich aber sprang sie freudig auf, und die Wäscherin umhalsend, rief sie: »Durch deinen Rat rette ich meinen Freund, ich werde dir's danken mein Leben lang.« Sie trocknete ihre Tränen, glättete ihr Gesicht, daß sie aussah wie eine kleine Heilige, hakte sich die Almosentasche an den Gürtel, nahm ihr Gebetbuch zur Hand und machte sich unverzüglich auf den Weg nach der Kirche zu Saint-Paul, wo gerade die Glocken zur letzten Messe läuteten.

Als eine Dame, die viel Langeweile hat wie alle Damen der Hofgesellschaft, versäumte sie nie diese Messe, die man die ›parfümierte‹ nannte, denn es roch und duftete dabei nach allen Wohlgerüchen der Welt, nach den feinsten Essenzen und Spezereien all der geputzten Hofdamen und geschniegelten Herren, und man sah dabei keine andern Sporen als goldene und keine andern Kleider als von Brokat und kostbaren Stickereien.

Die Gräfin ließ also die brave Wäscherin, der sie die Sorge um das Haus übertrug, im höchsten Erstaunen zurück und kam, von den Pagen und von zwei Fähnrichen und ihrer bewaffneten Kompagnie begleitet, mit großem Pomp in die Kirche.

Um das Folgende zu verstehen, ist hier einzufügen: Unter dem Gewimmel von hübschen jungen Kavalieren, die die Damen hier umschwärmten, war mehr als einer, der es auf die Gräfin abgesehen hatte und ihr heimlich huldigte in seinem Herzen, wie es die Jugend pflegt, die auf gar viele der kostbaren Vögel zielt in der Hoffnung, wenigstens einen davon zu treffen; es waren aber selber lauter lose Vögel, naschige Gelbschnäbel, die über ihr Gebetbuch hinweg mehr nach den Bänken der Damen schielten als nach dem Altar und dem Priester.

Darunter war nun einer, dem die Gräfin von Zeit zu Zeit das Almosen eines freundlichen Blicks gönnte, weil sein ganzes Wesen tiefer und weniger flatterhaft schien als das der andern. Er benahm sich auch gesitteter, lehnte immer still und unbeweglich an derselben Säule und schien schon ganz glücklich beim bloßen Anblick der Dame seines Herzens. Ein sanfter, melancholischer Ausdruck lag auf seinem blassen Gesicht. Diese Züge sprachen von einem starken Herzen, von einem Herzen, das sich von heftiger Leidenschaft nährt und imstande ist, sich mit Wollust in den Abgrund einer verzweiflungsvollen Liebe zu stürzen. Er gehörte einer seltenen Rasse von Menschen an; denn im allgemeinen schwärmt dieses Höflingsvolk mehr für das Ding an sich, für das Ding als solches, als für die geheimen Seligkeiten, die in den Tiefen und Abgründen der Seele blühen.

Dieser Edelmann war einfach, aber sauber und anständig, ja im einzelnen sogar nicht ohne Zierlichkeit und persönlichen Geschmack gekleidet. Die Gräfin hielt ihn für einen armen Glücksritter, der von weither gekommen war und dessen ganze Habe in seinem Mantel und seinem Degen bestehen mochte. Und so, weil sie ihn arm glaubte und weil sie wohl bemerkt hatte, daß er sie liebte, auch ein wenig, weil ihr seine gute Haltung gefiel, ebenso wie seine schönen dunklen Haare, sein schlanker Wuchs zusammen mit seiner bescheidenen und ergebenen Miene, wünschte sie ihm von ganzem Herzen alle Gunst der Frauen, Frau Fortuna mit inbegriffen. Sie selber pflegte als gute Hausfrau keinen Vorteil zu vernachlässigen, auch nicht in den verliebten Angelegenheiten, und also hütete sie sich wohl, die stumme Huldigung des Unbekannten kurzerhand abzuweisen, vielmehr ermutigte sie ihn, wenn sie gerade aufgelegt war, mit manchem aufmunternden Blick, von dem sie wohl wußte, wie er ihm tief in die Seele drang.

In Wahrheit spottete sie seiner, denn sie war gewohnt, mit ganz andern Dingen ihr Spiel zu treiben als mit der Ergebenheit eines armen Ritters; sie war nicht umsonst die Frau des Konnetable, dieses Abenteurers, der um Königreiche spielt wie andre um Silbermünzen.

Erst vor drei Tagen war's, als sie beim Austritt aus der Kirche, indem sie die Königin auf den jungen Ritter aufmerksam machte, leichthin äußerte, das sei sicher ein Mann von Qualitäten.

Diese Redewendung war damals neu. Später wurde es Brauch, von jedem noch so lausigen Höfling und dummen Junker als von einem Homme de qualité zu reden; aber die erste, die sich so ausgedrückt und der unsere Sprache das zierliche Wort verdankt, ist niemand anders als die Frau Gräfin von Armignac. Die Frau Konnetable hatte den Ritter gleich richtig eingeschätzt. Er war der vollkommene Herr von Habenichts. Mit Namen hieß er Julien de Boys-Bourredon, also daß man auf deutsch sagen würde Julian von Sindelwald; aber er hatte von seinem Lehen und Wald nicht so viel Holz geerbt, um sich einen Zahnstocher davon machen zu können, und besaß keine andre Ausstattung, als die ihm seine verstorbene Mutter schon bei der Geburt mitgegeben. Daran fehlte allerdings nichts, und er hielt diesen Reichtum für hinlänglich, um durch ihn bei irgendeiner reichen und vornehmen Dame sein Glück zu machen. Denn die Erfahrung hatte ihn gelehrt, wie hoch von den Damen bei Hof seine Art Ausstattung taxiert und eingeschätzt wird, wenn auch der Mann damit mehr Staat machen kann bei Nacht als bei Tag, und er wußte nur zu gut, daß es viele seinesgleichen gab, die auf diesem Wege hochgestiegen sind. Bis jetzt hatte er recht als Verschwender der mütterlichen Mitgift gelebt und weder Kapital noch Renten in acht genommen; aber das wurde anders, als er eines Tags in die parfümierte Messe kam und seine Augen die Gräfin erblickten. Da erfuhr er zum ersten Male, was die wahre Liebe sei. Und diese paßte aufs prächtigste zu seinen Einkünften; denn er vergaß darüber das Essen und Trinken und vieles andre, aber sie zehrte auch an ihm, während er selber wenig zu verzehren hatte.

Dieser hübsche Fant war der guten Gräfin in ihren Todesängsten eingefallen: ihn in den Tod zu locken, war sie in die Messe gekommen.

Der verliebte Säulenheilige stand bei ihrem Eintreten, die Schulter an den Pfeiler gelehnt, an seinem gewohnten Platz; sie erkannte beim ersten Blick, daß er sich nach ihr gesehnt hatte wie ein Kranker nach der Morgensonne eines schönen Frühlingstags. Sie aber kehrte sich von ihm ab und schritt auf die Königin zu, auf deren Rat und Hilfe sie hoffte in ihrer Bedrängnis um ihren Geliebten. Aber einer der Hauptleute von der Leibwache verneigte sich ehrfurchtsvoll vor ihr und sprach:

»Madame, es ist uns unter Todesstrafe befohlen, Euch zu verhindern, daß Ihr an irgend jemand das Wort richtet, sei es Mann oder Frau, sei es auch die Königin, sei es sogar Euer Beichtvater. Wir bitten Euch inständig, denn unser aller Leben steht auf dem Spiel.«

»Ist es nicht eure Pflicht«, antwortete sie bitter, »für euren Herrn zu sterben?«

»Ihm zu gehorchen ist zuvörderst unsre Pflicht«, erwiderte der Landsknecht.

Und so begab sich die Dame nach ihrem Betstuhl, doch warf sie zuvor einen Blick nach ihrem treuen Anbeter und fand, daß sein Gesicht blasser und eingefallener aussah als je.

»Ach was«, sagte sie bei sich, »dem sitzt der Tod schon im Herzen, meine Sünde wird nur halb so groß sein.«

Indem sie so bei sich dachte, warf sie dem Junker Blicke zu, wie sie nur Prinzessinnen und Priesterinnen der Liebe erlaubt sind, und die falsche Liebe, die sie in diese Blicke legte, träufelte sich wie Gift in das Herz des armen Junkers. Denn wer liebte nicht diese heißen Anstürme, unter denen das Leben sich zu verzehnfachen scheint und das Herz anschwillt zum Zerspringen? An der stummen Antwort des Ritters erkannte die Frau Konnetable mit jener Seligkeit und Befriedigung, die den Frauen immer ein gleich reizender Leckerbissen der Seele ist, die unwiderstehliche Allmacht ihres Blickes. In der Tat, die Wangen des Jünglings, die sich lebhaft färbten, redeten mit einer deutlicheren Eloquenz als die berühmtesten Rhetoren von Rom und Athen, und ihre Sprache wurde nicht mißverstanden. Um sich aber zu überzeugen, daß dieses Erröten mehr als ein Zufall, mußte sie die Kraft ihrer Blicke noch deutlicher erproben. Und sie wiederholte das Spiel wohl an die dreißigmal. Da hatte sie aber auch nun die unfehlbare Gewißheit, daß der Junker der Mann war, mit Tapferkeit für sie zu sterben. Sie war davon so gerührt, daß sie sich nicht enthalten konnte, ihm noch dreimal zwischen ihrem Beten mit einem alles versprechenden Blick die höchste irdische Seligkeit ins Herz zu gießen; sie wollte ihn wenigstens, wie sie sich in ihrer weiblichen Logik sagte, einmal ganz glücklich gemacht haben, ehe sie ihn dem Tod in den Rachen stieß.

Als der Priester sich am Altare umkehrte und sein Ite missa est sang, welches bekanntlich soviel heißt als »Geht, wir sind fertig«, worauf in dieser Herde mit goldenen Vliesen sofort eine lebhafte Bewegung entstand: da näherte sich die Gräfin dem Pfeiler des verliebten Junkers, und mit einem wohlberechneten Blick lud sie den Fant ein, ihr zu folgen; ja, um sich zu überzeugen, daß sie auch wohl verstanden worden war, blickte sie sich nach einigen Schritten um und wiederholte noch deutlicher ihre Einladung. Er hatte sich noch kaum gerührt an seinem Pfeiler. Sein Glück schien seiner Bescheidenheit allzugroß, er konnte unmöglich dran glauben. Erst bei ihrer zweiten Aufforderung gewann er die Gewißheit, daß er sich nicht getäuscht, und schloß sich ihrem Gefolge an, aber noch immer zögernden Schritts, die Seele voll Bangigkeit wie ein Jüngling, der zum erstenmal nach einem jener Örter schleicht, die man die verrufenen nennt. Aber die Herzogin, die ihm, mochte sie ihn zur Rechten oder zur Linken, vor sich oder hinter sich gewahren, immer wieder von Zeit zu Zeit einen heißen Blick zuwarf, flößte ihm mehr und mehr Mut ein. Sie machte ihn nach und nach ganz kirre und zog ihn hinter sich her wie der Fischer einen Hecht, der sich in seine Angel verbissen hat. Kurz, die Gräfin schien alle Kniffe des Handwerks zu kennen, jenes Handwerks gewisser Damen, die ihre Kunden auf der Straße suchen, und man mußte da wohl an das Sprichwort denken, daß die Gegensätze einander berühren und daß oft eine große Dame von einer ganz großen Hure nicht so weit entfernt ist, als unschuldige Gemüter zu glauben geneigt sind. Am Portal des Schlosses zögerte die Gräfin einen Augenblick einzutreten; wieder traf ihr einladender Blick den armen Ritter. Den Guten überrieselten alle Schauer der Seligkeit. Zitternd ergriff er die Hand, die die Gräfin ihm darreichte und die ebenfalls zitterte, aber aus andren Gründen. Also schritten sie zusammen durch das Tor. In diesem verhängnisvollen Augenblick empfand die Gräfin wohl ein leises Bedauern darüber, daß sie den treuen Savoisy nicht anders retten konnte, als daß sie ihn verriet; allein als resolute Dame wurde sie über kleine Gewissensbisse so gut Herr wie über große, und indem sie den Arm ihres Kavaliers etwas fester an sich zog, sprach sie leise: »Folgt mir auf mein Zimmer, ich muß mit Euch sprechen.«

Und er, ohne Ahnung, daß es um sein Leben ging, fand keine Antwort, das Glück machte ihn stumm. Die Wäscherin konnte sich nicht genug verwundern, wo nur ihre Herrin in der kurzen Zeit einen so schönen Edelmann aufgegabelt hatte.

»Ich sehe«, sagte sie, »die Damen vom Hof sind uns hierin weit überlegen.« Darauf machte sie dem Junker eine tiefe Reverenz zum Zeichen ihrer ironischen Hochachtung vor einem Manne, der den unbegreiflichen Mut hatte, für so eine Geringfügigkeit in den Tod zu gehen.

»Picarde«, flüsterte die Frau Konnetable, indem sie die Wäscherin am Rock ein wenig auf die Seite zog, »wo soll ich nur den Mut hernehmen, ihm zu gestehen, womit ich seine treue Liebe und Anhänglichkeit zu vergelten im Begriff stehe?«

»Warum es ihm sagen?« erwiderte das Weib; »Ihr könnt ihn mit gutem Gewissen nach der Pforte des Todes schicken. Im Krieg sterben so viele Leute für nichts und wieder nichts, dieser da weiß wenigstens, warum er stirbt. Und wenn er Euch leid tun sollte, wie leicht ist ein anderer gemacht!«

»Nein«, rief die Gräfin, »ich will ihm alles gestehen, das soll meine Buße sein.«

Unterdessen stand der Junker auf der Seite und sah den Fliegen zu; denn er meinte, die beiden Frauen würden zusammen gewisse Vorbereitungen und Zubereitungen besprechen, darin er sie nicht stören wollte. Er fand bei sich, daß sich die Gräfin ein wenig kühn benehme, aber es schien ihm auch, und einem Buckligen hätte es ebenso geschienen, daß sie allen Grund dazu hatte; er hielt sich für durchaus würdig, dieser schönen Dame eine so tollkühne Liebe einzuflößen.

Wie er so dachte, näherte sich ihm die Gräfin. Sie zog ihn in ein Nebengemach. Hier fiel auf einmal die hohe Dame von ihr ab, und sie machte sich klein und demütig.

»Monsieur«, rief sie, indem sie ihm zu Füßen sank, »ich habe ein furchtbares Unrecht an Euch getan, höret: Ihr könnt dieses Schloß nicht lebendig verlassen, Ihr seid unfehlbar dem Tode geweiht. Eine heftige Liebe zu einem andern hat mich zu diesem Verbrechen getrieben ... Ihr könnt seinen Platz nicht einnehmen in meinen Armen, nur in den Tod werdet Ihr für ihn gehen. Zu diesem Vergnügen und keinem andern habe ich Euch geladen.«

»Schöne Frau«, erwiderte Boys-Bourredon, indem er eine schwarze Verzweiflung, die in seiner Seele aufsteigen wollte, mit Gewalt unterdrückte, »schöne Frau«, sagte er, »ich danke Euch, daß Ihr über mich verfügt habt wie über Euer Eigentum. Ich liebe Euch über alles, und Tag und Nacht war es mein einziger Wunsch, Euch das anzubieten, was der Mann nur einmal geben kann, wie ja ihrerseits auch die Damen tun (nur daß sich's da um eine andere Sache handelt); nehmt also mein Leben.«

Bei diesen Worten sah der Ritter sie an, und es war, als ob er mit diesem einen Blick alles hätte ausschöpfen wollen, was er, wenn er glücklicher gewesen wäre, durch ein verzücktes Anschauen in Tagen und Jahren an Seligkeit und Glück einzutrinken vermocht haben würde. Die Gräfin war nicht unempfindlich gegen solche Worte einer hohen Tapferkeit und Liebe. »Ach«, rief sie, indem sie sich erhob, »daß ich doch Savoisy nicht gekannt hätte, wie würde ich Euch geliebt haben.«

»Beruhigt Euch«, sagte der Ritter fest, »mein Los war mir längst vorhergesagt; die Astrologen, die mir das Horoskop gestellt haben, haben es in den Sternen gelesen, daß ich durch die Liebe einer hohen Dame sterben werde. Aber bei Gott«, rief er, indem er an seinen Degen faßte, »ich will mein Leben teuer verkaufen. Und ich will mich nicht beklagen, da die glücklich wird durch meinen Tod, die ich über alles liebe. So werde ich in ihrem Herzen und Gedächtnis sicherer und länger leben, als wenn ich leiblich lebte.«

Von dieser Rede des tapfern Mannes wurde die Gräfin bis ins Herz hinein getroffen. Zugleich fühlte sie sich in ihrer weiblichen Eitelkeit aufs höchste verletzt, daß der junge Mann in den Tod gehen wollte, ohne ihrer auch nur zu begehren. Mit einer Gebärde, die Schmerz und Verlangen ausdrückte, streckte sie ihm die Arme entgegen.

Ihm traten Tränen in die Augen. »Wollt Ihr mir den Tod so erschweren«, rief er, »indem Ihr zuvor den Wert des Lebens ins Unermessene steigert?«

Die Kraft dieser Liebe überwältigte sie. »Ich weiß nicht, was daraus entstehen wird«, rief sie, »aber komm, Geliebter, an der Gartenpforte wollen wir sterben, wenn uns nichts anderes mehr übrigbleibt.«

Und keines von beiden widerstand mehr. Vom Feuer und Blut ihrer Jugend überwältigt, riß es sie hin, stürzte es sie hin, eins dem andern in die Arme, und raubte ihnen alle Besinnung, daß sie die Gefahr des Savoisy und ihre eigene, daß sie den Konnetable, daß sie Tod und Leben und alles vergaßen.

Während dieser Zeit hatte die Wache am Hauptportal ihre Botschafter nach dem Konnetable ausgeschickt, um ihn davon zu benachrichtigen, daß der Hecht ins Netz gegangen; umsonst habe ihn die Gräfin während der ganzen Messe und unterwegs mit Blicken und Zeichen zu verständigen gesucht, um ihn zu retten, seine Liebestollheit habe ihn blind gemacht.

Diese Boten begegneten ihrem Herrn bereits unterwegs, der sie aber gar nicht erst anhörte, sondern sich in großer Hast nach der Gartenpforte stürzte, weil ihn die Armbrustschützen der Ufermauer bereits verständigt hatten, daß Savoisy eben durch die kleine Pforte eingetreten sei.

Wirklich war Savoisy, wie verabredet, auf die Minute erschienen, und wie alle Verliebten einzig an seine Dame denkend, hatte er nichts von den Vorkehrungen des Grafen bemerkt und war unverweilt durch das Pförtchen geschlüpft. Ein solches Zusammentreffen von zwei Geliebten auf einmal konnte der Konnetable nicht ahnen. Mit einer heftigen Bewegung hatte er darum den Wächtern aus der Rue de Saint-Antoine das Wort vom Munde abgeschnitten mit einem kurzen: Er wisse schon, daß der Fuchs gefangen sei.

Und alle zusammen, Landsknechte, Armbrustschützen, die Hauptleute und der Konnetable, stürzten nach der Pforte, hinter der Charles de Savoisy, das verhätschelte Patenkind des Königs, verschwunden war. Sie erreichten ihn erst weit im Garten, just vor dem Fenster der Gräfin, so daß sein Aufschrei, so kurz er war, zu seiner Dame Ohren drang und sein Todesröcheln und das heulende Gebrüll der Soldaten sich vermischte mit ihren Schreien der Lust und dem Liebesgestöhn des Junkers in ihren Armen.

»Das war Savoisy, der für mich stirbt«, rief die Herzogin in bleichem Schrecken.

»So werde ich für Euch leben«, antwortete Boys-Bourredon; »wenn es aber nicht möglich ist, so will ich gern mein Glück mit demselben Preis bezahlen wie er das seine.«

»Geschwind in diese Truhe«, flüsterte sie, »der Konnetable kommt.« In diesem Augenblick trat der Herr von Armignac ins Zimmer. Seine ausgestreckte Hand hielt das Haupt des Erschlagenen, er stieß es blutend vor der zitternden Gräfin auf den Kaminsims.

»Madame«, sagte er, »dieser Anblick wird Euch lehren, nicht wieder die Pflichten gegen Euren Gemahl mit Füßen zu treten.«

»Ihr habt einen Unschuldigen getötet«, antwortete sie kalt. »Savoisy war nicht mein Geliebter.«

Und die schöne Frau gab nun eine wahrhaft teuflische Probe von weiblicher Kühnheit und Verstellungskunst. Sie maß ihren Gemahl mit einem so stolzen Blick, daß er dastand, beschämt wie eine höhere Tochter, der in der Gesellschaft etwas Lautbares nach unten entschlüpft ist. Er fühlte sich ganz und gar als den Schuldigen.

»Von wem habt Ihr dann geträumt heute morgen?« fragte er bestürzt.

»Vom König«, antwortete sie kurz.

»Aber warum hast du mir denn das nicht gesagt, mein Liebchen?«

»Ihr würdet es mir schön geglaubt haben in Eurer bestialischen Wut.«

Einen Augenblick war der Konnetable sprachlos.

»Aber«, begann er wieder, »wie kommt es nur, daß Savoisy einen Schlüssel zur Gartenpforte hatte?«

»Was weiß ich!« versetzte sie trotzig. »Aber solange Ihr nicht soviel Achtung habt zu glauben, was ich sage, werde ich überhaupt nicht mehr mit Euch reden.«

Wie eine Wetterfahne, die der Wind bewegt, drehte sie sich auf dem Absatz um und machte sich daran, nach dem Hauswesen zu sehen, wie wenn sie im Leben keine höhere Sorge gekannt hätte. Der gute Herr von Armignac aber stand da wie ein begossener Pudel und war in großer Verlegenheit, was er nun mit dem Kopf des armen Savoisy anfangen solle; er murmelte ganz unverständliches Zeug vor sich hin, während der Junker in der Truhe sich wohl hütete zu husten. Endlich schlug der Konnetable mit der Faust auf den Tisch:

»Da hab ich nun über der dummen Geschichte die von Poissy nur halb zusammengehauen, es ist Zeit, daß ich den Rest nachhole.«

So schritt er aus dem Gemach, und auch der junge Boys-Bourredon verließ, als es Nacht wurde, unter irgendeiner Verkleidung das Schloß.

Der arme Savoisy aber wurde sehr beweint von seiner Dame, die wahrhaftig alles getan hatte, was eine Frau nur tun kann, um ihren Geliebten zu retten. Später aber wurde er nicht nur beweint, sondern auch schmerzlich vermißt. Die Frau Konnetable war so unvorsichtig, das lustige Abenteuer der Königin Isabelle zu erzählen; sie rühmte dabei fast allzu feurig den jungen Ritter, der sie zum Dank dafür schnöde verließ und der Geliebte der Königin wurde, die seine ›Qualitäten‹ ebenfalls zu schätzen wußte.

Übrigens hatte sein Horoskop richtig prophezeit. In seinem hohen Glück war er hochmütig geworden und rücksichtslos gegen jedermann; als er darum eines Tags sogar gegen den König den schuldigen Respekt vergaß, der gerade an diesem Tage weniger blödsinnig war als für gewöhnlich, benutzten neidische Höflinge diese günstige Gelegenheit, dem König Dinge ins Ohr zu flüstern, die er nicht geneigt war, in Marmor graben zu lassen; vielmehr ließ er in der nächsten Nacht den tapfern Boys-Bourredon in einen Sack nähen und, wie jedermann weiß, bei der Fähre von Charenton, in die Seine werfen.

Ich brauche nicht hinzuzufügen, daß seit jenem Tage, an dem der Konnetable so wütig mit dem Schwert um sich gehauen, seine gute Ehefrau sehr im Vorteil gegen ihn war. Täglich rieb sie ihm die beiden Morde unter die Nase. Damit machte sie ihn geschmeidig wie einen schwedischen Handschuh, besser gesagt, wie einen richtigen Ehemann. Er erklärte sie für die ehrbarste und tugendsamste Hausfrau, die sie in der Tat war. Und da nun ein Buch, wie alle großen älteren Autoren beweisen, das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden und dem lustigen Lachen womöglich eine lausige Lehre hinzufügen soll, so habe ich euch noch zu sagen, daß die Quintessenz dieser Historie die ist: nämlich erstens, daß die Damen auch in den schwierigsten Fällen nie den Kopf zu verlieren brauchen, weil der Gott der Liebe immer auf ihrer Seite steht, besonders wenn sie schön sind und von vornehmer Geburt; und zweitens, daß die schönen Junker, die sich zu einem Stelldichein der Liebe begeben, dies nicht allzu leichtsinnig und sorglos tun, sondern die Augen offenhalten nach allen Seiten, ob ihnen nicht Fallen und Gefahren drohen, denn zum Herrlichsten auf der Welt nach einer tugendhaften Frau gehört ohne Zweifel ein hübscher Junker.